第II节 希腊宗教与罗马宗教

希腊宗教对罗马的影响

宗教信仰对于罗马人的家庭伦理、族群规范、国家政治和文化生活都产生了重要的影响,而罗马人的宗教内涵也经历了一个不断发展演变的历程。在王政时期和史前时代,罗马人就已经有了基于本土习俗之上的神明崇拜,其崇拜对象几乎涵盖了天上地下的所有事物,涉及气候、农时、大地、河海等与老百姓的生产、生活息息相关的内容。如同罗马史专家蒙森所言:“国家和氏族,个别的自然界现象,如同个别的心灵活动、每个人、每一地方和每一事物,甚至罗马法范围内的每一行动,无不再现于罗马的神祇世界之中。”这些五花八门的神祇显得粗陋鄙俗、杂乱无章,很少能够登上大雅之堂(早期罗马人信奉的神明除了双面神雅努斯之外,其他神祇很少具有鲜明的人形形象,仍然带有明显的图腾崇拜特点)。随着时光的流逝和传统的更新,罗马人最初信仰的大多神祇逐渐湮灭在历史长河之中。到了共和国时期,由于与文明水平更高的希腊人交往日深,罗马宗教也越来越多地染上了浓重的希腊色彩。尤其是从共和国中期开始,罗马人在地中海世界与希腊人发生了正面的碰撞与交流(皮洛士战争是一个重要标志),希腊奥林匹斯多神教也在罗马获得了长足的发展。在更为成熟的希腊宗教的潜移默化的影响下,罗马人开始把自己传统的神祇与希腊有同类功能的神明相合并,逐渐形成了后来在罗马文明史中占主流地位的希腊罗马多神教。当然,这个融合过程是非常漫长的,其最初的涓流自共和国初期甚至王政时期即已滥觞,随着共和国的发展而不断深化。公元前3世纪以后,希腊化地区逐渐被纳入罗马人的统治之下,罗马人虽然在军事上占有绝对优势,但是在文化方面却在希腊人面前相形见绌。因此,罗马人在征服希腊文明圈——南意大利、希腊本土、小亚细亚、西亚、埃及等地——的过程中,也不可逆转地接受了高雅的希腊文明的浸润濡染。一方面,希腊世界逐渐沦为罗马的政治殖民地;另一方面,罗马人也日益蜕化为希腊文化的应声虫,宗教方面的情况也是如此。

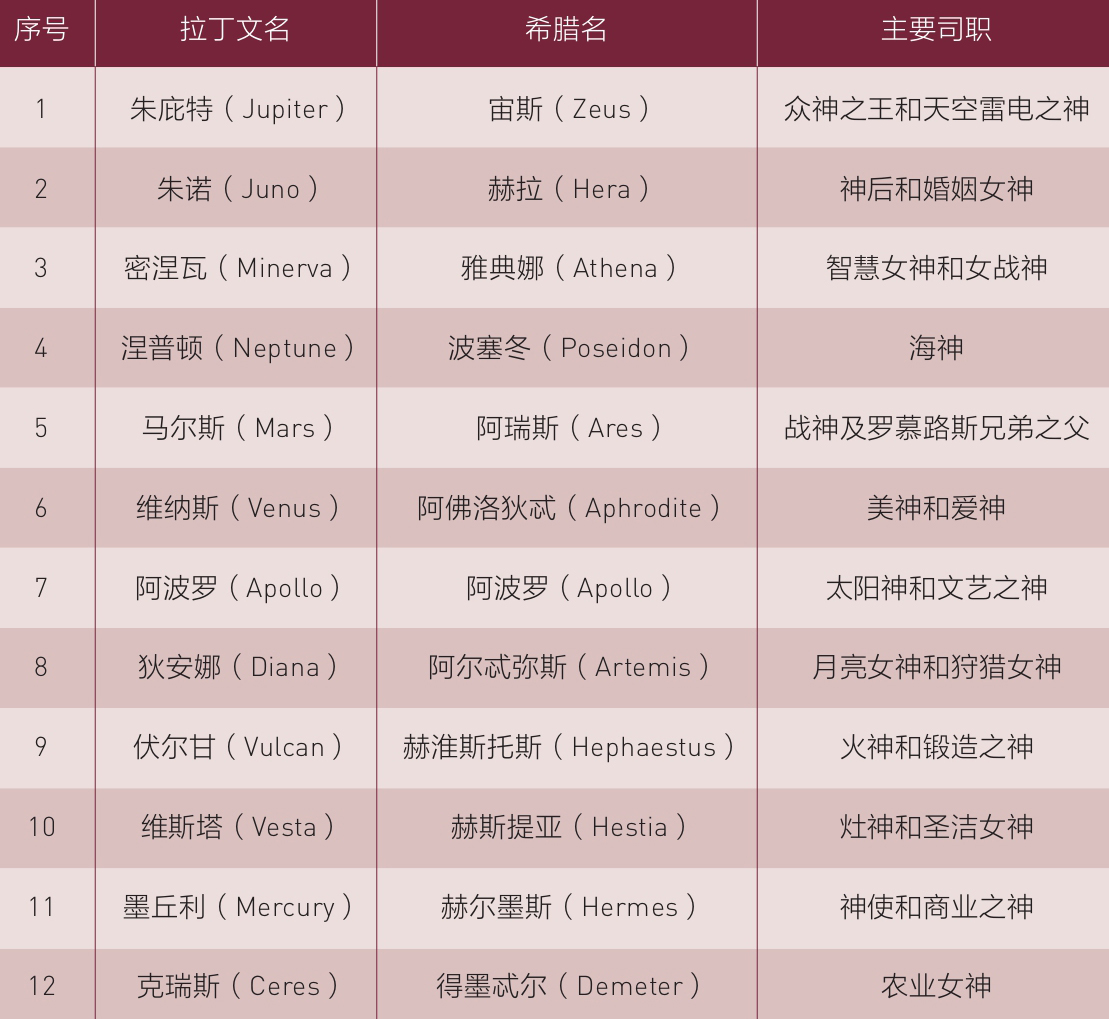

希腊宗教对罗马社会的渗透主要表现为,罗马人开始越来越多地引进了希腊的奥林匹斯诸神,并将这些形象优美的神明与自己本民族的古老神祇相融合,赋予其相应的拉丁名字,从而就形成了以罗马十二主神为代表的希腊-罗马诸神。这个融合过程早在公元前3世纪出身于大希腊地区的罗马“诗歌之父”昆图斯·恩尼乌斯(Quintus Ennius,公元前239年—公元前169年)的著作中即初见端倪,到了屋大维时代的著名诗人奥维德的《变形记》中已告以大成。罗马十二主神及其所对应的希腊神祇如下:

表2-1 罗马十二主神及其所对应的希腊神祇

除了引进了希腊的诸多神祇以外,罗马人还将许多希腊英雄也纳入崇拜对象之列,如大英雄赫拉克勒斯、医神阿斯克勒庇乌斯、双子英雄卡斯托尔和波吕克斯等。赫拉克勒斯是整个地中海世界崇拜的大英雄,他身披狮皮,手执大棒,干了12件惊天动地的大事,连奥林匹斯诸神也对其敬畏三分。阿斯克勒庇乌斯是阿波罗与人间女子科洛尼斯所生之子,具有妙手回春的精湛医术,死后成为医神。卡斯托尔和波吕克斯为同母异父兄弟,前者是斯巴达国王廷达瑞斯的儿子,后者则是宙斯和斯巴达王后丽达幽会所生(他们还生下了希腊第一美女海伦)。卡斯托尔和波吕克斯这一对兄弟不仅彪悍勇猛,而且形影不离,死后成为双子星座。按照罗马人的传说,兄弟二人曾在公元前5世纪初的雷吉鲁斯湖畔战役中,骑着白马帮助罗马人打败了强悍的伏尔西人等拉丁族群,保卫了刚刚创立的罗马共和国。今天,人们沿着卡庇托尔山的台阶向上攀登,在梯阶顶端的台基上仍然可以看到后世人们雕刻的卡斯托尔和波吕克斯兄弟雕像。

罗马卡庇托尔山上的卡斯托尔和波吕克斯兄弟雕像

虽然以朱庇特(宙斯)为首的奥林匹斯诸神已经成为共和国后期罗马公共社会崇拜的主要神祇,敬拜他们的神庙也遍布于罗马帝国的辽阔大地上;但是罗马传统宗教仍然具有顽强的生命力,一些古老的神祇依然在民间享有香火,受到老百姓的顶礼膜拜。特别是在家庭祭祀活动中,门神雅努斯、家神佩纳特斯、农神萨图尔努斯、山林之神浮斯图卢斯以及台伯河神、大地女神等,始终都是罗马人家喻户晓的崇拜对象。这种情形就如同希腊城邦的宗教分层一样,国家主流和社会精英崇拜天马行空、争强斗狠的奥林匹斯诸神;而民间百姓却依然祭祀那些不能登大雅之堂的不入流之辈,尤其是与民众的生产、生活休戚相关的大地神祇。

希腊宗教的唯美理想与罗马宗教的现实规范

罗马人把希腊的那些形态优美的神明接过来,与自己传统的同类神祇相融合,并更换了一个拉丁名字。这些神祇的司职相同,长相也一样(罗马古老的神祇原本很少具有鲜明的人形形象,诸神形象基本上都是来自希腊宗教),但是罗马宗教却与希腊宗教有着很大的差别,尤其是在精神气质方面,可谓是迥然相异。在希腊,宗教崇拜往往是跟文学艺术活动联系在一起的,一切文化形态——诗歌、竞技、雕塑、建筑、戏剧乃至哲学——的发生和发展都与宗教信仰密切相关。我在讲希腊文明的时候,特别强调希腊各种文化形态赖以生长的共同土壤就是奥林匹斯多神教崇拜,即对以宙斯为首的奥林匹斯诸神的崇拜。比如希腊最早的文学作品荷马史诗(叙事诗),讲述的就是奥林匹斯诸神以及众位英雄——英雄往往是神来到人间拈花惹草的结果——之间所发生的战争故事(特洛伊战争)。到了希腊城邦时代,四年一届的奥林匹亚竞技会也是在人们崇拜奥林匹斯山上诸神尤其是宙斯的基础上产生的。希腊各城邦的精英才俊在竞技场上一展身手,以此来展现自己的身体多么强壮、速度多么敏捷以及战争技能多么高超,从而显示自己在身体形态和战斗力方面多么像神。而奥林匹亚竞技会又极大地推动了希腊的人体造型艺术即雕塑和绘画的发展,以及赞美讴歌神明、英雄和运动员的抒情诗的产生,可见希腊的艺术也离不开奥林匹斯宗教崇拜。

奥林匹斯宗教构成了希腊一切文化形态赖以滋生的共同土壤,而荷马史诗则是希腊人最初的文化教养。希腊人通过竞技活动来模仿神,通过抒情诗来赞美神,希腊城邦最重要的公共建筑就是神庙;至于作为更高文化形态而出现的希腊悲剧,则是主要演绎神和英雄的苦难经历,从中昭示神秘的命运。而对于形而上的命运本身的直接质询,就是作为“密涅瓦的猫头鹰”在黄昏时分才高高翱翔起来的希腊哲学的神圣使命。哲学是根植于奥林匹斯宗教土壤中的希腊文化大树上的冠顶之花,同时也是对感性直观的奥林匹斯宗教以及在此基础上产生的各种文化形态的批判与超越,它以自我否定的方式呼唤着一种更高的精神形态,那就是后来出现的基督教信仰。

由此可见,几乎所有的希腊文化形态,无论是诗歌、竞技、雕塑、建筑,还是戏剧和哲学,都是在奥林匹斯宗教的基础上产生和发展的。就此而言,希腊人的宗教崇拜衍生出了一系列辉煌的文化形态,奥林匹斯宗教堪称希腊的文化之根。<注:"参见拙著:《古希腊文明的光芒》(上、下册)(人民邮电出版社2020年版)。">

在希腊的奥林匹斯宗教中,神与人具有同形同性的特点。他们的相貌和形体与人一模一样(甚至比人更加标致和强壮),而且也具有人的七情六欲,经常跑到人间来争权夺利、拈花惹草(其结果是无一例外地生下了英雄)。概言之,希腊诸神充满了人性的特点,尤其是充满了感性之美。因此,神就成为人们极力效法的楷模,由此促进了各种文艺活动的出现。然而,神的人性化和感性化也极大地贬低了神的崇高性,使得神虽然可爱却未必可敬。诸神包括众神之王宙斯的一些行径往往显得猥琐卑劣,与神的威名颇不相称,乃至于竟成为希腊人讥讽嘲笑的对象(希腊喜剧)。但是罗马的神明却大不一样,早先的罗马本土宗教是不营造神像的,只有两面神雅努斯是一个例外,因此罗马不存在神人同形同性的情况。在质朴虔诚的罗马人看来,用人的形象来表现神并不是对神的崇拜,而是对神的贬抑。给所信奉的神明塑造感性形象,尤其是把神塑造成优美的人形,这可能是爱美成性的希腊人的独创;而早先罗马人崇拜的神都是无形无相的,后来他们受了希腊宗教的影响,才开始崇拜人形的诸神。这种情形与印度佛像雕塑艺术的发展过程相类似,佛教最早的“造像”艺术也是受到了希腊文化的启发。当年亚历山大东征打到了印度河流域,把希腊的神像造型艺术传到了犍陀罗地区(今巴基斯坦北部和阿富汗东北地区),从而极大地推动了佛像造型艺术的发展。

罗马人后来虽然接受了希腊诸神的形象,但是他们始终未能从宗教崇拜中发展出那些高雅而浪漫的文化形态。相反,宗教崇拜在罗马更多地与现实生活以及国家利益联系在一起。罗马宗教的基本宗旨在于维护现实的政治秩序,加强法律威严,激励罗马人去报效家国和建功立业,而不是用各种花哨的文艺形式来赞美神明。罗马人在举行重要的政治活动之前,都要通过宗教仪式来加强其神圣性。例如罗马人一般会在举行重要会议或者审判活动之前,首先通过6人占卜团来进行占卜,为即将进行的政治活动或司法活动提供一个合理的根据。军队打仗也是如此,罗马军队每年4月都要举行盛大的斋戒和祓禊大典,去除污秽之物,净化自身,这就如同基督教的赎罪仪式一样。公元前42年安东尼和屋大维的联军开赴希腊腓力比与布鲁图斯和卡西乌斯的共和力量决战,在出征之前,屋大维就在军中举行了非常隆重的祓禊大典,极大地激发了麾下战士的斗志。这些宗教崇拜活动都直接关系罗马人追功逐利的现实要求,鞭策他们去浴血奋战、开疆拓土,却与文学艺术的发展毫无关系。

蒙森曾经对希腊宗教和罗马宗教的不同特点进行了精辟的对比:希腊的宗教充满了美感,因此导致了文学、艺术、哲学等事物的发展,但是这些东西并没有促使希腊城邦在政治上变得强大;相反,罗马人始终对从宗教中衍生出的文学艺术不感兴趣,他们甚至认为这些繁褥虚饰之物有辱神明。罗马人的宗教虔诚旨在促进国家的强大和功利的发达,因此充满了冷漠乏味的特点。蒙森写道:

“希腊生活中的一切伟大之处和希腊民族的一切共同财富都是围绕着神的晓谕和神的节庆、围绕着德尔菲和奥林匹亚、围绕着信仰之女缪斯女神运行。……艺术和科学不但是信仰的产物,也是信仰的蟊贼。……正是希腊人在智力上的巨大发展……使他们不能在政治上达到真正的统一;以此他们丧失了纯朴性、顺从性、献身精神和构成政治统一条件的凝聚性。

“但在拉丁姆,神的概念的具体表现总是这样明朗洞澈,以致艺术家和诗人没有能因此而造就自己,而且拉丁宗教对于艺术总是抱有疏远的、甚至敌视的态度……过去和现在,罗马的诗歌,尤其是罗马的思辨哲学之所以极其贫乏,其根本原因同样在于罗马宗教缺乏所有生产能力。……意大利人敬神……最重要的是以神为工具,达到非常具体的世俗目的。”

希腊人对健美的人体充满了热爱甚至崇拜,神无非就是美丽的形体罢了。黑格尔指出:“诸凡客观美丽的人体,就是希腊人的神祇。”希腊人在奥林匹亚竞技会和其他重大庆典活动中都会举行裸体比赛,健美的形体在希腊人的日常生活中司空见惯。如此一来,自然就推动了希腊造型艺术的发展。希腊的人体雕塑和绘画往往都是裸体的。在他们的神庙中,诸神尤其是男神往往也是以裸体形象立于祭坛之上,后来连女神——从美神阿佛洛狄忒开始——也呈现为半裸甚至全裸的形象。然而对于保守的罗马人来说,希腊人的这种做法是对神的大不敬。在罗马人早先的宗教崇拜中,祭坛上的神像一定是衣冠济楚的。后来也是由于受希腊文化的濡染,罗马人才逐渐放弃了这种保守的观念。正是由于罗马人对待裸体的保守态度,所以他们在人体造型艺术方面远远达不到希腊人的水平。尽管后来罗马人开办了一些雕塑学校来大批量地仿制希腊的艺术品,但是在原创性方面,罗马人在希腊人面前始终难免相形见绌。

希腊人从宗教中衍生出美轮美奂的文学艺术,从而极大地张扬了个人自由和美之理想;罗马人却利用宗教来推动国家发展和功利追求,维系着家族伦理和国家秩序。希腊人的宗教焕发出浪漫的唯美理想光芒,因此毋宁用一个更富有感性色彩的词语——“神话”来指称;而罗马人的宗教则充满了刚性的现实规范特点,充分展现了宗教的敬畏约束功能(“宗教”一词在拉丁语中表示为“religio”,本身就具有“敬神”“被束缚”等含义)。