第III节 罗马帝国时期的法律汇集

罗马法来源的拓展

到了帝制时期,罗马法又增加了一个重要的内容来源,那就是皇帝的敕令。而且随着君主专制的强化,皇帝敕令在罗马法中所占的分量越来越重,皇帝已经取代了元老院和平民大会而成为罗马帝国最重要的立法者。诚如哈德良皇帝所言:“皇帝就是最高的法律。”从奥古斯都时代开始,皇帝已经将行政权凌驾于立法权和司法权之上(司法权在罗马从来就不是独立的权力,而是一直附属于行政权的),皇帝的敕令高于元老院的法令,而平民大会则已经形同虚设。再往后,到了戴克里先时代,甚至连元老院也被踢到一边,皇帝更是集行政、立法和司法的权力于一身。在此情况下,皇帝任用了一批通晓法律的亲信,由他们来制定各种法律条例。一些法学家也应运而生,开始从理论上对罗马法进行诠释和梳理。早在奥古斯都时代,就赋予了某些法学家“公开解释法律的特权”;哈德良统治时期则明确规定,具有特许解答权的法学家们对于某些法律案例的一致意见,本身就具有法律效力。到了公元426年,罗马皇帝颁布的《引证法》更是将盖乌斯、帕皮尼安等五大法学家的法学著述列入罗马法的范围。于是,除了以前的公民大会决议、元老院法令、执政官公告以及裁判官的司法案例之外,现在又增加了皇帝的敕令和训示,以及法学家的法理阐释,它们共同构成了帝国时期的法律来源。这些新出现的法律来源有力地推动了罗马法典的产生与发展。

从屋大维当政到塞维鲁王朝的两百多年间,罗马出现了一大批杰出的法学学派和法学家,如拉比奥(Labeo)和卡彼托(Capito)两大学派,盖乌斯(Gaius)、帕皮尼安(Papinianus)、乌尔比安(Ulpianus)、保罗(Paulus)、莫德斯丁(Modestinus)五大法学家。这些法学学派和法学家创立了一些重要的法学观点和理论,例如拉比奥学派和卡彼托学派对于共和与帝制的不同辩护,乌尔比安对“公法”和“私法”的划分等。尤其是盖乌斯的著作《法学阶梯》,对公元2世纪以前的罗马法进行了收集汇编和理论概括,系统地论述了人法、物法、诉讼法等法律门类,为罗马民法体系的形成奠定了重要的理论基础。《法学阶梯》成为当时和后世的法学入门教材,并对后来的《查士丁尼法典》产生了重要的影响。

随着大量法学家的出现,罗马也建立了专门培养法学人才的法律学校,一大批职业的诉讼律师茁壮成长。法学理论不仅在现实的立法过程中变得越来越完善,而且还通过系统性的法学教育而日益走向专业化和规范化。一大批职业的法学家脱颖而出,这些人被称为民法教授,即职业律师。他们的收入颇丰,社会地位也很高。事实上,早在共和国后期,口若悬河的大律师就成为与凯旋将军一样受人敬重的对象。例如,像西塞罗这样为民请命,在法庭上语惊四座并且经常能够胜诉的大律师,就在罗马民众中间享有盛誉,西塞罗也因此而成为元老院的共和派领袖。

公元前63年,西塞罗在元老院通过激烈辩论而挫败了喀提林阴谋之后,元老院授予他“祖国之父”的称号。纵观罗马历史,以前只有罗慕路斯、卡米卢斯和马略这些在危急时刻拯救罗马的英雄被授予过这个光荣称号(后来屋大维在晚年也获得了这项殊荣),而西塞罗羽扇纶巾,摇唇鼓舌,从未在战场上杀敌制胜,竟然也得到了“祖国之父”的称号!不久恰逢庞培在东方征服了本都王国和塞琉古王国,得胜归来,要求元老院为其举行凯旋式。西塞罗为此而深感不平,声称自己挫败喀提林阴谋、拯救共和国的功劳更甚于庞培在东方建立的军功,因此举行凯旋式的荣耀应该归于自己而非庞培。西塞罗的请求遭到了元老院的拒绝,由此引发了他与庞培之间的龃龉。

从这件事情上可见,在西塞罗的时代,那些在元老院和法庭上雄辩滔滔的大律师或法学家已经足以与驰骋疆场的武将一较高下了。罗马人一向崇拜英雄,而英雄既包括战场上浴血奋战的勇士,也包括法庭上为民请命的律师。到了帝国时期,一些著名的法学家更是擢升为皇帝的肱股之臣,甚至成为一人之下、万人之上的国家首辅,如帕皮尼安、乌尔比安等人。在国运日衰的乱世中,他们由于坚持法律的正义,不向邪恶势力低头,最后竟遭到了皇帝或禁卫军的杀害。

罗马法典的编纂

在罗马皇帝的主持下,法典的编纂工作从“五贤帝”时代就开始了。罗马以前的法律比较凌乱,内容驳杂,法律条文相互重叠甚或矛盾,既包括元老院的法令、公民大会的决议、法务官的公示,也有新增加的皇帝敕令和法学家的法学理论。随着时间的推移,这些繁复的法律条文已经令人眼花缭乱,必须由人对其进行系统性的整理汇编。在这种情况下,热衷于文化建设的哈德良皇帝就在大兴土木再造罗马的同时,也对罗马法的汇编整理工作投注了大量的热情。他组织了一批罗马法学家编纂完成了一部《罗马法大全》,其汇集了罗马各时代的法律文献,尤其是帝国时期的皇帝敕令和法学家的法学理论。这是罗马帝国的第一部法律文献汇编,虽然难免有粗糙不全之处,却为后来的罗马法典编纂开启了先河。

到了公元5世纪上半叶,罗马帝国已经发生了分裂,西罗马帝国岌岌可危,东罗马帝国则处于太后听政和宦官弄权的运道中。从公元429年开始,东罗马帝国皇帝狄奥多西二世组织了一批法学家,对罗马历代法令和法学理论进行了汇集整理,编纂了一部《狄奥多西法典》。该法典于公元437年完成,次年首次以“法典”(codex)之名颁布,并得到了西罗马帝国皇帝瓦伦提尼安三世的认可,同时在东、西罗马帝国境内实施生效。《狄奥多西法典》收录了从君士坦丁到狄奥多西二世时期(基督教合法化以后)的皇帝谕令,旨在将皇帝谕令确立为罗马法律的主要依据,为法官和律师们提供一部简明、清晰的实用法典。该法典分为16卷,汇集了3000多项法条,分别对市民法、行政法、刑法、财政法、地方法和宗教法进行了阐释,是一部具有较强指导性的法律大全,也是罗马法的第一部法典。

西罗马帝国崩溃以后,东罗马帝国自成一统,一些皇帝试图光复西部江山。具有雄才大略的查士丁尼大帝(Justinian the Great,公元483年—公元565年)不仅成功地把意大利、北非、西班牙南部以及西西里、撒丁、科西嘉等岛屿从日耳曼民族手中夺回来,而且从公元528年开始,组织了一个由法律饱学之士组成的法典编纂委员会,在以前各种理论性和实用性的法律文献的基础上,编纂了一部内容浩繁的《罗马法大全》,其成为罗马法之最辉煌的成就。这位兼具文治武功并虔信基督教的东罗马帝国皇帝在君士坦丁大帝的“一个帝国,一个教会”的执政理念的基础上,又创制了“一部法典”的新蓝图,他在这部法律大全的序文中这样写道:

“以主耶稣基督的名义,我,恺撒·弗拉维·查士丁尼·奥古斯都,愿对希望学习法律的年轻人有所作为,决心着手编纂法典的伟大事业。仅诉诸战争不足以拓广皇帝的权力,和平时期的善政不可或缺。罗马皇帝不仅是战时的胜者,还应该是和平时代的统治者,而唯有法律才能实现正确良好的统治。”

查士丁尼治下的罗马帝国版图

《罗马法大全》又名《国法大全》或《民法大全》,由如下四大部分组成。

第一部分是《查士丁尼法典》,该法典主要收集了罗马帝国历代皇帝发布的敕令,按照教会法、法律渊源、高级官员职务、私法、刑法、行政法等内容,分门别类地进行了整理汇编,并注明了皇帝的名字和敕令颁布的时间。《查士丁尼法典》共计12卷,于公元529年颁布施行,534年又颁布了修订版。由于此时的元老院早已不再是立法机构,公民大会更是不复存在,所以皇帝的敕令就成为法律的主体,《查士丁尼法典》所汇集的历代皇帝敕令为后来的立法提供了重要的法律依据。

第二部分是《学说汇纂》,该部分汇集了公元1世纪以来罗马40余位重要法学家的50多种法学著述,并对其进行了整理订正。这些法学著作在内容上博大精深、包罗万象,也包含了一些立场不同甚至相互抵牾的政治法学观点(例如既有偏向共和者,亦有为帝制辩护者),《学说汇纂》则对其中相互矛盾和不合时宜的思想观点进行了删改和增订。《学说汇纂》共50卷,于公元533年颁布,凡收入其中的法学理论,均具有法律效力,共同汇聚成一部罗马法学理论的百科全书。

意大利拉文纳圣维塔莱教堂中的查士丁尼马赛克镶嵌像

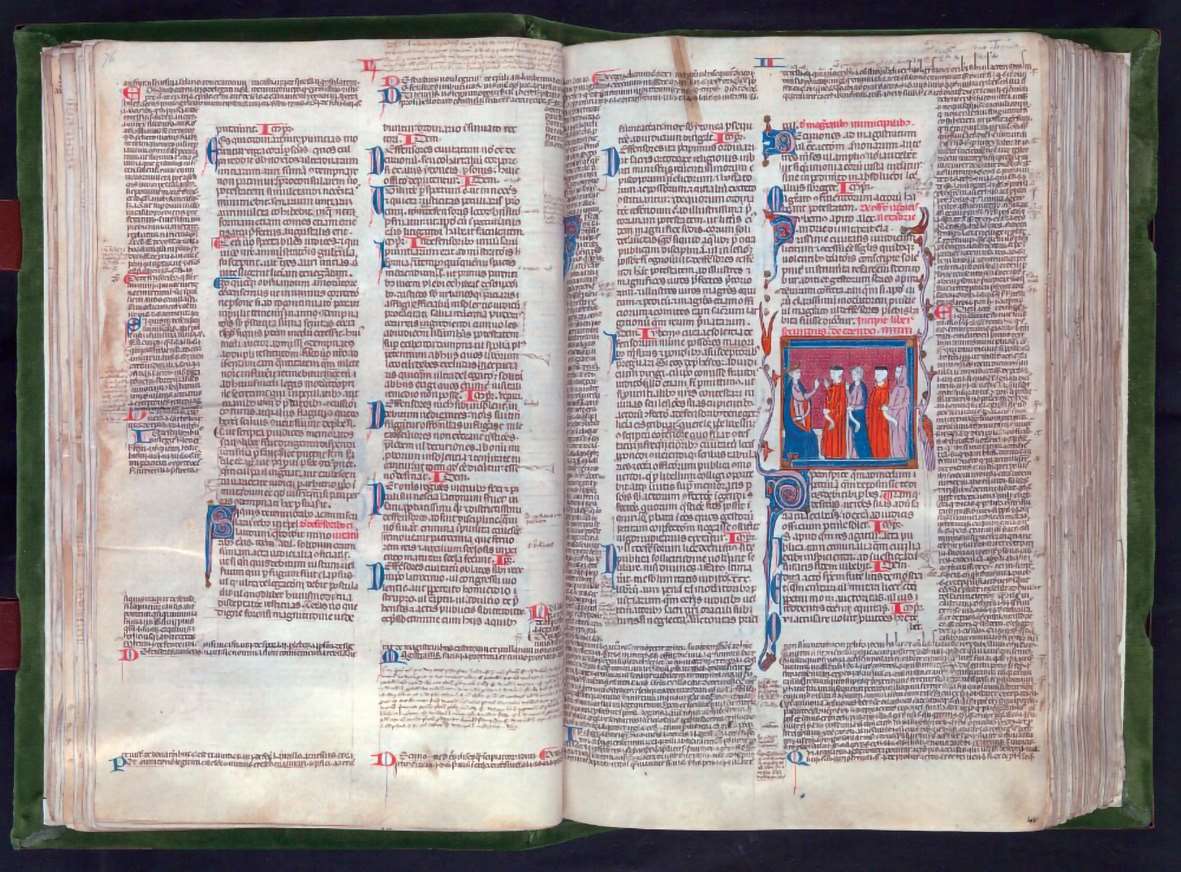

保存在比利时根特大学图书馆的《查士丁尼法典》中世纪抄本

第三部分是《法学阶梯》(又称《法学纲要》或《法学入门》),这是以盖乌斯的《法学阶梯》为蓝本而修订编纂的一套实用法学教材,按照人法、物法、诉讼法的顺序,分章节编辑而成,共计4卷,与《学说汇纂》同年颁布。该书是罗马法的钦定教科书,专门用于法学专业人才的教育培养,帮助他们系统地学习各种法律知识和法律规范。法学研习者们必须首先掌握了《法学阶梯》,才能进一步去探究《学说汇纂》和《查士丁尼法典》的浩博内容及其精义。

第四部分是《新律》,在查士丁尼死后由人编纂,收集了公元534年(《查士丁尼法典》修订版颁布)以后查士丁尼所颁布的各种皇帝敕令,内容主要涉及公法、行政法等范畴,共计200余条,是对此前颁布的《查士丁尼法典》的增补。

上述4个部分共同构成了所谓的《罗马法大全》,它成为自《十二铜表法》颁布以来的罗马法之集大成者,把此前罗马法的所有精要内容全部汇编在内,也为后世西方的各种法典(如《拿破仑法典》《德国民法典》等)奠定了重要的理论基础。

罗马法的精神

罗马法内容浩博、包罗万象,广泛地涉及民法、刑法、行政法、程序法等诸多领域。可能除了不涉及环境法之外(因为当时没有环境污染的问题),罗马法几乎涵盖了今天所有的法律门类。而且,罗马法体系完善、法理精深,既有很强的实用性,又具备深厚的理论根基,堪称古代法律之圭臬典范,也为后世西方法律奠定了坚实根基。

如果根据法律的调整对象来进行划分,罗马法可以分为公法和私法,公法包括宗教祭祀和国家权力机关的规范及权限,私法则包括所有权、债权、婚姻家庭与继承方面的规范。如果根据权利的主客体来划分,罗马法又可以分为人法、物法和诉讼法(程序法)。如果从法律的适用范围来划分,罗马法还可以分为公民法、万民法。由此可见,罗马法的门类非常完善。

除了上述各种实体法或成文法之外,罗马法还包括一个独特的法律类别,即自然法。各种实体法或成文法都具有显著的实用性特点,唯有自然法具有强烈的思辨性和哲理性。自然法与所有调整人与人、人与物的权利关系的法律都不同,它直接关系法之为法的哲学根据,以及鉴别法之优劣的永恒标准。自从卡拉卡拉皇帝把罗马公民权赋予帝国境内的所有自由人之后,公民法与万民法之间的界限就消失了,而自然法与实体法之间的差异则变得更加明显。各种实体法都是罗马人在长期的法治实践过程中逐渐确立起来的,而自然法则主要来自希腊哲学思想。早在希腊的“智者派”(如普罗塔哥拉等人)中,一些人就已经提出了自然与法相对立的思想,将永恒的和充满智慧的自然法则置于人为的和专断的法律之上。苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等伟大哲学家也主张从自然的本性中去发现亘古不变的真理,将此作为评价成文法优劣的准则。斯多葛主义者更是强调,自然界中存在着一种普遍的理性精神,即世界理性或“逻各斯”。它同等地体现在神、人和一切自然事物之中,成为这些存在者的共同本质。随着罗马法的不断发展和法律体系的逐渐完善,永恒不变的自然法则也被罗马人自觉地援引来作为因时制宜和因地制宜的实体法的法理学基础。

罗马人之所以开始注重自然法,一方面固然是由于数百年来的法治实践使其深深感受到法律之哲学基础的重要性,另一方面也是由于受到了希腊哲学的影响。随着罗马人对希腊文化趋附日盛,他们必定也会受到希腊最高深的哲学思想的浸润。事实上,到了公元前1世纪以后,希腊哲学在罗马社会中已经成为有教养阶层津津乐道的高雅之物。然而,由于罗马人的务实天性,他们并没有在纯粹思辨的领域中把希腊哲学发扬光大,而是把希腊哲学中的一些高深思想转化为实用的治理法则。哲学是思辨的,法律却是实践的。罗马人趋奉希腊哲学的结果,是把抽象的自然理性思想落实到实用的法律体系中。于是,法律就不仅仅是调整现实权利关系的适用手段,而且也必须符合某种更高的理性法则。这样一来,罗马人就将自然与法的关系由对立转变为统一,创立了既具有精深理论内涵,又具有现实指导意义的自然法理论。

随着罗马迅速成为一个世界帝国,开始用文明的法律而非野蛮的刀剑来治理万邦,罗马人也变得越来越强调普遍性。而这种超越于具体时空的普遍性原则,不可能得之于经验的实体法,只能以某种哲学(或宗教)的信念为终极根据。适用于某个特定人群或地区的成文法背后,应该有一种形而上的哲学依据;在世俗的法律条文之上,应该有一个神圣的理论前提。从希腊人关于世界理性作为自然万物之本性的哲学思想中,可以有效地推论出法无例外的形式原则;而凡是顺应自然理性的即为善法,违背之的则为恶法。诚如西塞罗所言:“只有根据自然而无其他标准,我们才能够辨认好的法律和坏的法律之间的区别。”

自然法并非一纸条文,而是一种精神原则,或者用18世纪法国著名思想家孟德斯鸠的话来说,即“法的精神”。“自然”(nature)这个概念,本身就含有“本性”的意思,这种本性即是普遍的理性。这样就在实质内容殊异的法律条文之上,确立了一种形式化的普遍性原则。罗马自然法的开创,主要应归功于西塞罗,这位律师出身、精通希腊哲学又活跃于罗马政坛的大文豪在其名著《法律篇》第1卷中,从自然(即万物之本性)的角度,对理性、法、正义、国家以及宇宙之间的逻辑关系进行了层层深入的精密梳理:

“我们所谓的人,是具有预见性、灵敏性、综合力、激智力,是富有记忆力、充分的理性和深谋远虑的动物。……然而,我还认为不只是在人间,而且是在整个神的世界和整个宇宙,难道还有什么东西比理性更神圣的呢?……所以人和神的第一份共同的财富就是理性。共同具有理性的人也必然共同具有正当的理性。因为正当的理性就是法,所以我们必然认为人与神共同具有法。共享法的人也必共享正义。因此,就应把共享法和正义的人们看作是同一国家的成员。如果他们真正服从同一权威和政权,在相当大的程度上确实如此,其实他们就是服从神界的制度、神的意志和超越宇宙权力的天帝。现在,我们可以设想把整个宇宙看成神和人两者共同为其成员的一个国家。”

理性是人和神以及宇宙万物共同的神圣本性,而正当的理性就是法,遵循正当理性即法的人必定会共享正义,并由此结成一个国家;服从国家的权威和法制者即是服从神的意志和宇宙的秩序,因为遵从自然、本性或理性的人和神(以及万物)共同组成了一个名为宇宙的国家。这就是自然法的最基本的思想内涵。

罗马的自然法思想对于后世西方法学产生了深远影响,17世纪、18世纪风靡西欧的自然法学派理论,就是将自然理性——表现为普遍的人性和人道原则——作为法律的一般根据,并在此基础上创立了社会契约、天赋人权、主权在民等一系列重要的法学理论,构成了西方现代宪政民主的法理学基石。

罗马人不仅制定了大量细致而严谨的法律条文,而且还为后人展现了一种法治精神。这种法治精神包括对权利的尊重、公平与正义的原则、法无例外的原则,以及依法办事、不徇私情的守法意识。罗马人不仅善于立法,而且也会自觉地恪守法律;他们不仅是一个法制的民族,也是一个法治的民族。正是在法律的统一规范下,罗马人才能长久而有效地治理万邦。

罗马法的最终成果就是公元6世纪查士丁尼皇帝主持编纂的《罗马法大全》,时至今日,罗马法已经构成了西方大陆法学体系的重要理论根基。现代西方社会流行着两大法系,一个是大陆法系,另一个则是英美法系。大陆法系主要奠基于罗马法,除了经验性的法律规范之外,还具有非常深厚的法理学背景,注重法律条文和程序的理论依据及逻辑关联。相比之下,英美法系则更多地建立在经验性的判例之上,具有因事制宜、复杂多变的灵活性特点,但若从法理的厚重性而言,则是远不能与以罗马法为根基的大陆法系相提并论的。