1.让硬件彼此能说话

微信在完成人与人的连接(通过社交关系)之后,微信团队开始思考下一步干什么,下一步应该是完成人与机器(设备)的连接。“基于这种想法,我们是想做一个硬件品牌,把微信这个连接能力打通。”微信硬件高级产品经理孙丹青在回顾时说道。

微信硬件平台于2013年7月开始,到了当年年底的时候,基本确认要在这个方向真正开始。

按照这个逻辑,微信团队开始搭建一个硬件平台。这个硬件平台的目标是:让微信成为个人消息中转中心。这个中转中心处理用户与好友之间的消息、用户与企业号/服务号/订阅号之间的消息、用户与机器(设备)之间的消息。

但是到底是在什么样的场景下,连接哪些设备,微信团队也在探索这些问题。不过在方向上,微信团队倒是有比较清晰的认识:

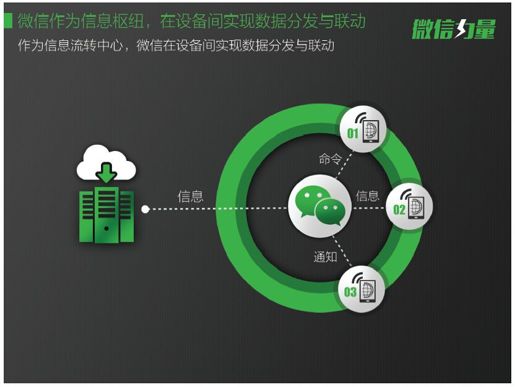

第一,让微信成为信息枢纽。

作为信息流转中心,微信在设备间实现数据分发与联动。

微信的内部数据显示,重度的微信用户每天打开微信的次数在200次左右,那么作为最活跃的智能手机应用,微信具备了第一时间发现和处理消息的能力。这是微信的核心优势。

第二,发挥社交关系为硬件带来更多玩法和增值的潜能。

作为关系链能力释放者,微信突显出“硬件”与“社交”结合产生的平台价值。

当时微信的高层管理团队有一个判断和分析,用孙丹青的话说:“通过将微信的关系面引入到设备里,才能让设备产生更多的玩法。”

这个判断并非毫无基础,彼时微信上的“打飞机”已经成为国民小游戏,微信团队认为:打飞机这么简单的一个小游戏,融入了社交关系面后竟然能够迅速创造一个现象级的国民游戏,可见社交力量的不可思议性。

于是微信的硬件平台按照这个目标开始运作起来。

那么问题接踵而来:第一款产品选择哪种场景下的硬件接入?

现在你已经知道,微信手环是微信智能互联的第一款设备。在2014年之前,手环这个行业一直不温不火,微信手环出来之后,在很大程度上对手环这个行业起到了重要的推动作用。

微信团队当时有个测算,四个月之后手环的存留率不到10%,他们认为,即使在健康管理上,人也是有惰性的。微信手环出来后,把每天带手环的人的累计运动步数排到一起,形成了一个微信运动的排行榜,通过这种社交关系的引入,激发了微信用户的参与感,提高了手环的留存率。

“我们当时认识到一个问题,其实硬件本身并非多么重要,重要的是硬件产生的数据以及与数据相伴相生的服务,才是用户真正关心的。”孙丹青说。

所以,后来微信团队又做了基于IOS本身的运动步数获取功能,用户只需要携带手机即可,就可以看到自己在微信运动的情况。

也正因为如此,微信硬件成为与万物连接的入口。

微信官方在做硬件连接的时候提出一句口号:让科技传递温暖,微信助力物联网发展。这其中的寓意是,冷冰冰的机器世界有了活生生的人的参与,才能变得更有趣,更好玩。