2. 说明

规则一

递进自组织由自下而上逐层递进的层块组成。层块规模不小于四人,不大于层块所有成员皆可充分直接沟通的限度。

a)限制层块规模是递进自组织的关键之一,是否对此有自觉意识和操作,结果完全不同。前面说过有活力的自组织会自然扩大,不自觉限制,一俟超出经验范围就无法充分沟通,需要靠人主持,进而生成权力,分为二元,自组织即变成“权组织+被组织”。因此必须自觉地限制规模扩大,始终保证层块内部能够实现充分的直接沟通,才可避免以往的怪圈——自组织发展导致扩大规模,扩大规模后便不再是自组织。

b)根据项目不同,层块规模的限度也不同。判断是否达到限度只需掌握一点——如果离开主持人即无法运转,就是超出了规模限度,层块即应通过再分组,调整到无需主持也能自行运转的规模。

c)层块的再分组,要保持新的层块规模不小于四人。因为层块进行重新选举时,原先当选的成员不能参与,基层层块至少还需要有三个其他成员才能进行三分之二决的选举,因此最小规模需要为四人。高层层块虽以票权而非层块成员数计票,但从多元性考虑,也需要保证一定成员数。

d)依赖主持人和利用主持人不是同一回事。前者没有主持人即无法运转;后者只是为了降低运转成本,没有主持人一样可以运转,或者说任何成员都能起到主持人的作用。如个人意志向量求和所需要的“和载体”可以视为主持人,但在经验范围内选举“和载体”即是无需依赖“和载体”的向量求和——任何成员都能成为选举发起人。

正是这一点保证了随时选举,约束“和载体”不能背离向量之和。而超出经验范围,选举必须靠主持人才能进行,主持人就可以操纵选举,其掌握的权力也难免脱离共同体意志。

规则二

基层层块以自由组合形成。

a)自由组合的含义,一是加入哪个层块不是强制划分而由当事人选择;二是需要被选择的层块同意才能加入;三是可以随时退出所在层块。

b)基层层块是递进自组织的主体,是要进行求和的个人意志向量之所在。保证基层层块向量求和的真实,基层以上的向量求和才有真实的基础。基层以上的层块只是求和结构,是逐层聚合的向量分和,功用是凝聚和体现基层的向量和。

c)递进自组织的前提在于基层层块必须是真正的自组织,因而不能有任何强制,必须自由组合。

d)自由组合让有认同的人组合在一起,可自由退出能避免不可调和的分歧或形成无法化解的僵局,也避免当选者被互不妥协的选举者向两端撕扯。

e)自由组合可以使少数派形成自己的层块,避免少数混杂于多数被淹没,有利于保持少数派的特质。少数派的意志通过自己的“和载体”带入上级层块进行求和。

f)目前的公权组织是按地域区划形成。其最小区划(如行政村或城镇的居民委员会)内的人口数量,也需进一步分为多个层块才能充分直接沟通。因此不需要打破公权组织的既有区划,只需在进一步分层块时自由组合,有利于与现实状态的契合及转型平顺。

g)如果确有需要突破地域区划的自由组合,在实行了递进自组织后,由相关区划的公权组织进行协商决定。

规则三

每个层块以三分之二多数票权选举与决策;以二分之一多数票权否决。每个成员的票权为其下属所有层块的成员数。当选者的票权为其选举者票权的平均数。

a)采取三分之二决,是在一致性的价值理念和现实操作性之间的折中。

一方面要求绝对多数,以避免二分之一的简单多数造成共同体近于势均力敌的分裂,一方面仍保留一定的少数服从多数,避免僵局无法化解。

b)三分之二决固然不如二分之一决容易达成,但宁可不厌其烦反复协商。操作便捷只是其次。比起二分之一决,三分之二决更能促使共同体认真对待反对意见,有利培育整体共识。

c)递进自组织需要正式表决的情况不多。日常决策是由当选者以默契方式追随共同体意志进行,只有要事才需层块讨论,争执不下时才用计票表决;对当选者的重新选举也要计票表决。这些表决都事关全局,即使不能取得全体一致,至少需要三分之二支持。

d)不必规定哪些事需要表决。除了选举和共同体约定表决之事,任何事项只要有人提议表决并获得规定之附议人数,即要表决。

e)因为自由组合,基层层块一般不会陷入僵局(否则会重新组合)。而上级层块成员皆是“和载体”,不以个人意气行事,而是要为其承载的向量和(当选层块的意志)进行理性协商和寻求妥协。如果是对总体有益之事,总是可以找到共赢方案。若无论如何不能达成妥协,便说明应该放弃,或者暂时搁置。

f)层块成员超过二分之一票权否决,该事项即需终止,以此制约当选人的日常决策或任命;或者当决策在实施过程中发现事与愿违时能够修正。

g)票权按下属成员数计,以使大小有别的层块权利公平。递进自组织结构中的每个当选人不仅代表其当选层块,同时代表其当选层块之下的所有下级层块。举例说,乡长在县委员会的票权,不是选举其的村长数,而是其所在乡的选民总数。

h)达到足够比例的票权附议,相应层块就需组织下属成员进行公决。公决结果达到二分之一票权,否决生效。

i)当选者除了不参加本层块的重新选举,对层块的其他表决都要参与。这有利于其参与上级层块立法决策时,能够充分表达本层块的意愿,避免上下层块出现冲突。其之所以当选,说明其在本层块相对出众;作为行政者操作层块事务,有全局视角;加上其超脱下属各层块,地位中立,因此当选者在本层块的表决中应具有相应分量。由于当选者没有下属层块(规则四规定“不可兼有其他层块的当选身份”)其个人一票无法在表决中发挥应有作用,故给其本层块选举者票权的平均数作为其票权,使其能在层块表决中有效地参与,以及发挥仲裁及打破僵局的作用。

规则四

本层块当选者为上级层块的选举者。当选者任期不限,可随时选举。在位当选者不得属于下属任何层块,不可兼有其他层块的当选身份,亦不参加本层块选举。

a)由当选者作为上一级层块的选举者,即“逐层递选”。

b)选举可随时举行,当选者无任期限制,可长期在位,也可被随时选举罢免。

c)为了保证当选者地位中立,履责公平,当选者不得属于下属任何层块,因此当选者原本所属层块若在其当选的层块覆盖之下,当选者须与之脱离。

d)当选者不得兼有其他层块的当选身份,也是为防止利益冲突而失公允。同一人若在不同层块当选,则只能接受一个当选身份,放弃其他,所以当选者在其当选层块内是没有下属层块的。

e)规定在位当选者不参加本层块选举,是因为选举要决定的正是更换当选者本人与否,只需其等待并接受结果。

f)规则没有限定当选者必须出自进行选举的层块,可以选举任何人成为本层块当选者,因为选举者最清楚选谁最为合适以及是否可行。

规则五

当选者担任本层块行政首长,同时是本层块和上级层块的立法(决策)参与者。

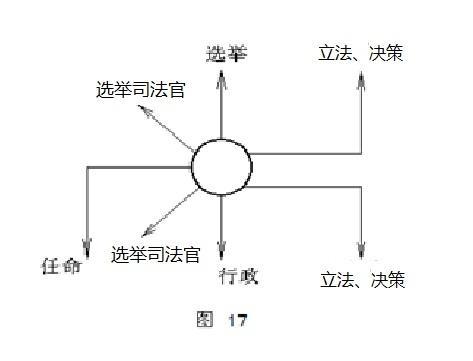

a)除去基层选举者和最高当选者,递进自组织其他层次的每个当选者在当选层块具有图17所示的各项权力:

b)并非每个层块都会拥有如图17那些正式的权力(至少到乡镇以上才需要),村民小组长可能只会“任命”临时记账员,选举邻里调解员而非司法官,谈不上“立法”而是制定规则和进行决策,但都可以涵盖在图17中。

c)当选者是本层块的行政首长,主持日常事务。

d)当选者既参与本层块的立法和重大决策,也参与上级层块的立法和重大决策。一人参加两层立法或决策,使其能将下级层块的意志充分带到上级层块。

e)当选者没有司法权,只有选举司法官(法官和检察官)的权力。其身跨两个层块,既可以选举下一层块的司法官,也可以选举上一层块的司法官。

f)代议制利用分权防止权力滥用与腐败。然而如同让一个人的脑、心、手各自独立、互相牵制,设计再巧妙也免不了影响功能。递进自组织无需分权即可避免权力滥用和腐败,让每个层块的权力合为一体,更符合沟通的性质。

g)递进自组织的每个层块皆为自治体,相当于另一种方式的分权。代议制是三权分立,递进自组织则是有多少层块就有多少分权,从制衡角度更充分。

规则六

行政人员由本层块行政首长或其受托人任命。行政人员不可成为所在递进自组织中任何层块的当选人。

a)图 17 中的“任命”, 是对辅佐“和载体”( 行政首长)履行职责的行政团队而言。行政团队本质上是实现行政首长意志的工具,权力出自行政首长的委让。工具必须服从,不服从即重新任命。

b)“受托人”是指得到行政首长任命或授权者。规模较大的行政团队,行政首长无法任命所有职位,可由受托人逐层向下任命,如元首任命部长,部长任命其下属司长,司长任命下属处长……

c)任命非行政首长独断专行。一是其在随时选举制约下,需主动征求其选举者对重要任命的意见;二是选举者能用二分之一票权否决当选者的任命(规则三)。

d)限制行政人员成为所在递进自组织的当选人是为避免利益冲突。此限制对同一递进自组织系统内的各层块都有效。例如国家部长不可同时当选乡镇长,但不限制其在公权组织之外的其他组织当选。

规则七

各层块与其下属所有层块构成自治体,拥有不与上级决策和法律违反的一切权力。

a)每个层块皆为自我管理的委员会。所说的“各层块与其下属所有层块构成自治体”,如图 18 示意:

图中大三角内包括小三角,表示自治体的嵌套关系。为简化只画出三层,每个三角包纳的下级三角也只画出两个。递进自组织是这样一个层层嵌套、最终构成由最高层块包纳所有层块的大三角。其中的每个三角都是自治体。例如1和1'是基层第一级层块。“……”代表其他未画出的同级层块。假设1……1'是村民组,2……2'是行政村。首先每个村民组都是自治体,自行管理内部事务——怎么合作、制订哪些制度、奖惩如何执行等,都由村民组成员和当选村民组长共同决定。同时,行政村是包纳了村民组的更大自治体,其内部事务——村民组之间的合作、关系的协调、制度的建立,利益的分配等,由各村民组长及当选村委会主任组成的层块决定和管理。而2……2'共同组成乡镇自治体X,包纳了下属各行政村及每个村下属的村民组两层自治体。X也可以是任意层级,以此类推,层层嵌套的自治体由此不断扩大。

b)这种自治从基层层块开始,自下而上的所有层块皆为自治体。但不管相隔多少层,只要被包括在同一个三角内,自治便被限定于“不与上级决策和法律违反”。这里的“上级”指自治体被嵌套于其中的所有三角。

c)服从与自治不构成矛盾,没有服从是有自而无治。但这与自上而下的层层统治有何区别?在传统概念中,上级与下级相互为“他者”关系,管束甚至压制,与自治不相容。在递进自组织中,上级产生于下级的向量求和,每个下级层块的意志都参与向量求和,最终结果虽不会和任何下级层块的意志完全一致,却是所有下级层块的共同意志,人人有份。在这个意义上,服从上级法律和决策正是服从自己,是自身意志在更高层次的扩展与升华。

d)既然递进自组织的立法权是自下而上的,同时又要求下级法律服从上级法律,这两种关系的并存,会导致下级一定尽量少立上级之法,以免限制自身的自治和自由。除非对下级利益十分必要的立法才让渡给上级,否则下级就不会授权上级立法。如同专制不愿权力下交一样,递进自组织照样不愿权力上交,尽可能保持自己做主。层层如此,导致下级的自主空间保持在最大。

e)以往所说的自治是从统治结构分出一块,给其较多独立性与自决权,其内部仍是统治,自治只是“自己统治”,是精英独享的自治。而真正的自治应是全民的,即从每个社会成员个人开始,所有层次所有层块皆自治,个人意志、集体意志、社会意志都得到体现——只有递进自组织能做到这种全民自治。

规则八

公权组织层块随时以三分之二多数票权选举本层块司法官,不得兼任。司法官执行本层块及上属层块立法,职权限于本层块及下属层块。不得对司法官进行选举以外的任何干涉。

a)司法官主要指法官和检察官。

b)司法官以三分之二多数当选,因此不需要听从行政首长;司法官由本层块选举,因此也不需要迎合基层民众。

c)除了对司法官的选举,任何人和机构都不得干涉司法官履职,保证司法独立。

d)更换司法官要达到三分之二多数,意味哪怕面对的反对者超过二分之一,司法官仍可坚持其主张。

e)司法官服从层块的三分之二多数,那是共同体意志,相对稳定;递进自组织的上级立法高于下级立法,限制下级立法不能随意更改,进一步保证司法稳定,因此不需要用法官终身制保持司法的稳定性。

f)随时选举司法官的可能性,能让司法官的履职更加符合共同体意志或社会意志,避免僵化和教条。

g)司法官不得兼任其他职务,避免利益牵扯,保持中立。

h)上级司法官的权限高于其层块下属的各级司法官,可对下级的司法进行重新裁决。

i)涉及层块之间的法律纠纷和案件,交由上级司法官裁决。

j)专职司法官和司法机构在一定级别以上才需设置,下级层块可设置无机构或非专职的司法官。