第二章 前期

第一节 有史以前(?~公元前1122年)

从本章起进入中国建筑史的分题专论,首先就有史以前的建筑略行考察。

中国真正的历史应该从何时开始的问题至今尚未解决。上一章已经提到,白鸟博士认为周朝以前不是正史,但是由于发现了被认定是周朝以前的遗物,这些遗物证明当时已经有了相当的文明,所以很明确,周朝以前的中国决不会是混沌蒙昧的时代。在这里姑且把周朝以前作为“有史以前”考虑。

中国的古代从远古、三皇、五帝说起,其年代至少要上溯数十万年。当然很明显,这是后人的假设,并不是正史。不过,关于古典建筑和工艺的记载却不失为一种艺术上极为有力的好资料。试举两三例说明。

首先,“有巢氏构木为穴”,这是有关建筑的最初文字记载,在燧人氏钻木取火的发明之前,不知那是几万年前的事,只知是暗示用木材构架建造了原始的房屋,比挖地穴居的时代又进了一步。当然这是发生在木材资源丰富的地区,而木材匮乏的地方仍然要穴居或建泥土房屋。

其次,尧时的“茅茨不剪,土阶三等”,这时距有巢氏的时代已经过了几千年,制度文物渐次完善,建筑方面也有了长足的进步。所谓“土阶三等”是指尧在制造宫室之时,本可用石料筑九级的高台,但却为了节俭,仅筑了三级高的土坛。屋顶在当时应该可以用瓦来铺,但因尧提倡节约,所以只用茅草铺葺,且茅草也不予修剪。

瓦从何时开始使用尚不能详,但《诗经·小雅》里已有了瓦字。《周书》中“神农作瓦陶器”,《古史考》中“夏桀时昆吾氏作瓦”等记载,实际上证实了夏时瓦已存在的事实。但是在中国,瓦是素陶的总称,瓦字本身象征着黏土卷曲的形状,并不一定就是屋顶上铺陈的瓦块。甎、甃、瓶、瓮、甍等字一看就可以被认同为瓦器的一种。总之我相信,自殷代起就已经开始在墙壁上用砖瓦,地面上用甃,屋顶上用甍,日用品用瓶、瓮、饔等物件,粘土的制作品有了显著的发展。

到殷代,建筑技法已有了相当的进步,这一点可以从最近在河南省彰德府城外发现的殷墟遗物中得到证明。遗物中虽然没有直接关系到建筑的物品,但是数量众多的工艺品足以显示当时艺术之一斑,也足以用来推测建筑的水平。根据《周礼》记载,殷代的宫室已有围墙环绕,围墙壁和宫室的墙壁都涂上一种用贝壳做成的白灰,这种涂过的墙叫作白盛。上等的墙壁用砖瓦垒砌,中等以下的用泥土堆砌,最后再涂上白灰。

《周礼》还把殷代宫室描述为“重屋四阿”。所谓的重屋是指重檐的建筑,屋顶为四坡的庑殿顶,这是中国宫殿建筑的典型样式。这种样式早在殷代就已大成。箕子在慨叹纣王暴虐时说:“象箸玉杯,必不羹菽藿,则必旄象豹胎;旄象豹胎必不衣短碣而食于茅屋之下,则锦衣九重,广室高台。”根据这个记载可知当时的玉器制造也是十分精巧的。茅茨屋顶表示家境贫穷,宫室已是九重之深,可以想见筑高台、营广厦的技术已经成熟。此外还有纣王以极刑处置罪人时,在铜柱上涂抹膏脂,烧热之后让罪人横过的记载,可知铜制品已被用作了实现各种目的的工具。

殷代的陵墓制度也可见于《周礼》,当时已筑圆坟,坟中做圹,通过墓道与外部相通,圹中筑槨,槨中收棺,棺中殓入尸骸及各种陪葬品。陪葬品中有一种用稻草做成的人偶,叫作刍灵。到了周朝,刍灵逐渐被手脚可动的俑人代替。

陵墓的实例可参照河南省卫辉府北约十里处的殷代比干之墓。真伪虽尚不可辨,但那是一座圆坟,看作是最古的坟型应无问题。中国最早的葬法,恰如葬字所示,草上放个死,死上再放草,仿佛尸体被搁置于荒原野草之中,上面以草覆之的样子。后世埋尸于地下再以土覆之,使呈小坟之形。这种坟墓的原始形状一定是圆锥体或半球体,所以最古的陵墓必定成为圆坟。今天在中国各地的田野上、丘陵斜面上点点散见的庶民坟墓,几乎都是这类原始形的小圆坟。

有史以前的建筑风格甚是模糊,研究事项更多应属考古学范畴,故在此不予深入。总之,数万年前的远古时代,黄河下游地区繁衍起来的民族根据其土地状态和材料资源,或掘穴而居,或泥土做屋,或构木为巢。

今天在长城附近或长城外的村落里仍然可见泥土房屋,河南、陕西地区可见土窑式的民宅,湖南地区可见类似日本“天地根元宫造”式的小屋,云南边境地区可见酷似远古建筑吊脚楼的农家,这些都能让我们依稀见到远古建筑的影子。当然,这些原始屋宅本应是栖息在此的原住民们在汉民族移住此地之前的居所,但其中也肯定不乏汉民族为顺应当地条件而改造出的各种屋式。

中国人最早开始使用石器,渐渐知道了制作玉器,进而制出铜器,同时开始用泥土制出瓦,造出砖,建造起坚实的墙壁,又进步到了以瓦铺顶。建筑形式至此已然大成。自开天辟地以来发展到有了如此的进步,其间真不知费去了多少时日,自三皇五帝到殷,再到周,美轮美奂、堂而皇之的建筑终于建成了。

第二节 周(公元前1162(1)-公元前256年)

一、总论

中国确切有实的历史是从周朝开始的(2)。周的祖先自中国的西北边陲兴起,势力渐次扩大,至文王时已经号称天下三分有其二,武王时终于灭殷统一天下。之后王位延续了37代,到被秦朝灭亡时已经过了867年。

一句867年说来简单,但是如此之长的王朝,古今中外很难找到。这些年数如果从昭和六年(3)开始上溯的话,正好是冷泉天皇的康平七年,也就是宇治的凤凰堂建成后的第11年。现在,当人们观赏凤凰堂时都会禁不住地赞叹那是一座稀有的古代建筑,那么在观赏周初至周末的稀有遗物时,这种感觉就会更为强烈。周初至周末近900年文化的进步与兴盛,当然不宜拿来与最近900年的发展相提并论,但总得要承认其间存在着显著差异。现在想要既明确又正确地搞清整个周朝的那段历史恐怕过于困难,只能是概括而论。如果说现在的研究稍有了一些进展,那就是我们了解到周朝具有至少可以划分为三个阶段的性质。

第一期:初期,武王元年至平王四十八年,即周初时代,前后400年。

第二期:中期,平王四十九年至敬王三十九年,即春秋时代,前后242年。

第三期:后期,敬王四十年至赧王五十八年,即战国时代,前后225年。

第一期是汉民族固有艺术的开端,也是艺术作为有价之物出现的时期;第二期是向着更洗练更精巧发展的时期;第三期是更趋成熟并以惊人速度发展的时期。我凭借不够完全的遗物和文献想象,认为事实理应如此。

周文化的兴盛已为众所周知,孔子赞叹曰:“周鉴于二代,郁郁乎文哉!”实际上自文武周公以来,周就以文为国,竭力于学术技艺的进步与发展,其结果是,春秋以来涌现出了所谓的九流百家。哲学、文学、法制、经济、兵学、医术,所有领域都有巨人辈出。那种相互倡导各自学说的壮观景象,中国自古至今的任何朝代都难以超越。

周朝文化既然如此发达,建筑也就毋庸赘言。《周礼》是可以用来证明的最佳文献。我们可以通过《周礼》了解周朝的宫室建筑是如何按照井然的秩序营造出来的。除此之外还有不少可以窥见当时建筑一斑的文献。建筑的现存遗物几乎为零,只有少量与建筑有直接或间接关系的物件遗留,如陵墓、石器、玉器、铜器之类。这些物件中有很多还尚存疑问,但大体上被认定是周朝的遗物。我们通过这些遗物足以想像当时的建筑迹象。

周朝建筑的性质,更详细说是建筑的特殊平面、外观等,从今天的中国建筑推测起来并不难。中国建筑从出现到实现样式大成的周朝经过了几万年,而大成以后再到今天不过刚刚过去三千年,在中国悠久的历史长河中,三千年不过是一个很短的时期,因此性质上没有发生多大变化。不仅仅是建筑问题,今日中国的人情、风俗、工艺、学术等和三千年前的古代相比,都没有显著的不同。衣食方面也一样没有根本差异。所以居住亦即建筑方面,古今并无大别,可以在某种程度上用今日的建筑来律定三千年前的建筑。

从商朝传承到周朝的建筑,想来已经具备了上一章介绍过的中国建筑的特性:材料仍是木材与砖瓦混合,屋顶覆瓦,地铺石条砖,随处可见雕刻,外部全涂色彩。虽然地区不同会有差异,但一般远古时代木材相当丰富,建筑应该基本上以木材为本。《资治通鉴》里,子思对卫公说:“夫圣人之官人,犹匠之用木也,取其所长,弃其所短。故祀梓连抱而有数尺之朽,良工不弃。”用工匠作比之处很是有趣,因为建筑的事情为一般人士所知,引出工匠之例很容易使人理解。砖瓦当然也已被广泛使用,内外装饰均用雕刻,纹样也是多种多样,对此,下面将依次根据文献和遗物加以说明。

二、坛庙

如前所述,中国远古时的宗教是崇拜祖先、崇拜自然。为祭祖先建庙,为祭自然即祭天地、日、月、山川等设坛。在中国,这些坛庙的设施自古以来受到极度重视。

坛是用石料修造的土坛,上面种着树木,祭祀在坛上举行。有关树木的种类,《论语》里有这样的记载:孔子的门人宰我就鲁哀公问社的答复是,“夏后氏以松,殷人以柏,周人以栗,曰,‘使民战栗’”。此回答不当,所以宰我被孔子狠狠地批了一顿。总而言之,祭坛上是一定要种上树的,这和日本远古做祭典时要筑矶城植神篱的做法异曲同工。日本的祭典方法是从中国传习而来,还是在日本固有的方式上加入了中国样式,对此虽尚存疑问,但毕竟这种形式是一个极为重要的问题。今天北京现存的天坛、地坛、日坛、月坛等的构造样式当然与古代样式相去甚远,非常壮观,但并未失去其根本性质。

祭祀方式根据祭祀对象而异。古籍(4)中有“至舜,类于上帝,禋于六宗,望于山川,遍于群神。……至于岱宗,柴……”的记载,这应与今天日本所行的祭祀之礼基本上没有大的差别。即王者于大祭之时,先在地上洒酒祈求神降,然后奏乐,供神馔,行祭仪。祭祀终了,停乐撤馔,行送神之仪。唯一不同的是,中国供祭牲畜之习日本没有延用。中国自古畜牧,国民常食兽肉,而日本自古以菜食为主,兽肉自佛教传来之后就不再多作食用,更不用来祀奉神前。《论语·八佾》篇中有“褅自既灌而往者,吾不欲观之矣”之句,从中可以想象出降神仪式的场景。“褅”意为王者之祭。此文的大意是,大祭之时,洒酒行降神之礼后不久,祭官和参列者皆失诚敬,仪式有失尊严,实不忍睹。同篇中还有“三家者以雍彻”一句,可推测撤馔时的情景。“雍”指王者祭祀时所奏的音乐。大意是,鲁国的三位大夫以臣下之身份奏王者之乐行使撤馔,实在僭越。《雍也》篇有“子谓仲弓曰:犁牛之子骍且角,虽欲勿用,山川其舍诸?”之句,由此可知如何供奉牺牲。文意是,如果耕牛之子是红色且牛角端正的话,可以作为山川坛的祭祀牺牲来用。

庙祀自远古即已有之。据古籍记载,尧时已行五帝之庙祀。五帝之庙,唐虞时称五府,夏时称世室,殷时称重屋,周时称明堂。有关明堂放在下一章节详说。一般来讲,祭祀君王共同祖先之处称为太庙,其建筑与普通宫室毫无差异。只是主宇即正殿的正中要安置祖先的牌位,从宇即左右的配殿作为正殿的陪衬。现在北京宫城里的太庙在天安门内东侧,与社稷坛相应,奉天的宫城里也有太庙现存,但那都是些平凡的普通建筑,没有值得特别关注的美轮美奂之处,祖先的位牌亦并非特别出色之物。后世不过是传承了一套祭祀祖先的仪式,而不是出自对祖先的虔敬之念才对那些庙祀予以崇敬。日本模仿中国的称号,也把伊势神宫的内外两宫称作太庙,作为祭祀皇室祖先之处。

庙中牌位也有用造像代替的。太庙里虽无同例,但越王勾践念及范蠡功绩曾铸金像,楚国宋玉慕念屈原也为其造像。宋玉所作《楚辞·招魂》篇中有“像设君室,静闲安些”之句,朱子加注曰:“今人已死,设形貌于室以事之,乃楚俗也。”造像之习起于周末,自楚越之地渐次发达,这一点值得注意。楚人、越人原本都不是汉民族,而是被汉人叫作南蛮,后来和汉人混血形成的种族,风俗上与北方汉民族存在差异。

“庙”这个字在中国也逐渐被广义应用。现在除了祭祀帝王、圣贤、功臣、伟人等处之外,祭祀属于道教神仙的地方,祭祀属于佛教的堂宇等一概都被俗称为庙。有关这类建筑将在以下章节分别阐述。

三、都城与宫室

有关周朝的都城宫室制度《周礼》中有详细记载。现摘记如下:一则曰:“匠人营国,方九里,旁三门。”是说城市规划应为建筑家之责。城之大小为九里四方,一面开三个门,即所谓宫城十二门之制。次日:“国中九经九纬,经涂九轨。”是说城内纵横区划分为九条,日本平成京、平安京的街区设计源出于此。纵横的街道(即涂)为九轨,即是车轨的九倍。当时的车乘的宽度为六尺六寸,左右各伸出七寸,全宽为八尺,九倍就是七十二尺,等于十二步宽的路幅。

又曰:“左祖右社,前朝后市。”王宫以中轴为大路,左设太庙,右配社稷坛,现在的北京城正是依此遗风。“市朝一夫”即市与朝各为百步见方。

就宗庙曰:“夏后氏世室,堂修二七,广四修一。”世室指宗庙,修是南北纵深,二七等于十四步。夏朝以步为度量单位。广四修一即横宽要比纵深长出四分之一,即十七步半。再曰:“五室,三四步,四三尺。”堂上成五室配以五行,大小为南北纵深六丈,东西横宽七丈。一步为五尺。又曰“九阶”,指南面为三,其他三面各为二。“四旁两夹窗”指四方各开一门两窗合计四门八窗。“白盛”即以贝壳调制而成的蜃灰涂抹。“门堂三之二”指门侧堂室的尺度取正堂的三分之二,南北九步二尺,东西十一步四尺。“室三之一”指门堂二室与门各占横宽的三分之一。

言及殷宫室时曰:“殷人重屋,堂修七寻,堂崇三尺,四阿重屋。”重屋指王宫的正殿,其纵深为七寻即五丈六尺,一寻为八尺,横宽为九寻即七丈二尺。四阿重屋即双檐四坡屋顶。

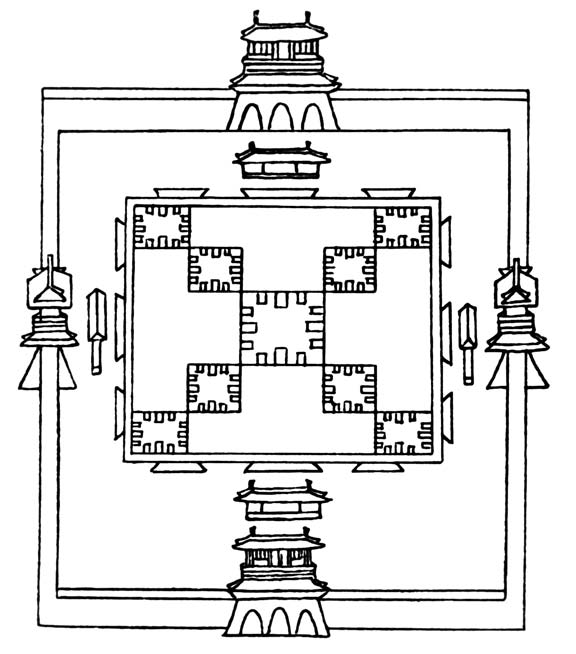

言及周宫室时曰:“周人明堂,度九尺之筵,东西九筵,南北七筵,堂崇一筵,五室,凡室二筵。”明堂即明政教之堂。周朝以筵为单位,一筵等于九尺。由此可知自夏殷至周,规模已逐渐增大。本文中夏朝举宗庙,殷朝举王宫,周朝举明堂,种类不同,虽难以直接相比,但均为同型的建筑。周朝的明堂图载于聂崇义的《三礼图》,但极不得要领,仅能用来大致窥见五室配置法和窗牖取寸法。

“室中度以几,堂上度以筵,宫中度以寻,野度以步,涂度以轨”,是指要根据物品来选择适合的尺度。

“庙门容大扃七个。”庙门的宽度为大扃七个即二丈一尺。大扃即牛鼎扃,长三尺。

“闱门容小扃三个。”庙中门即闱门的大小为六尺。小扃即膷鼎扃,长二尺。

“路门不容乘车之五个。”路门即寝宫之门,乘车的宽度为六尺五寸,五个就是三丈三尺。“不容五个”指原尺寸的一半,可理解为一丈六尺五寸。

“应门二彻三个。”朝门宽度是三个二彻,一彻八尺即二丈四尺。

“内有九室,九殡居之。外有九室,九卿朝焉。”内指路寝以里,外指路门之外。殡是执掌有关妇人法规的人。

“九分其国,以为九分,九卿治之。”此为对九卿职务的说明。

“王宫门阿之制五雉,宫隅之制七雉,城隅之制九雉。”王宫门的梁长为五雉,宫隅城隅指京城城墙。雉用于测长度时为三丈,测高度时为一丈。

“经涂九轨,环涂七轨,野涂五轨。”此为道路宽广之制,宫城内的大路为九轨,环城之路为七轨,野外之路为五轨。

“门阿之制,以为都城之制。”都城是京师以外用来册封给王室子弟之处,京城的门制可通用于都城。即都城之隅高五丈,宫隅门阿皆高三丈。

“宫隅之制,以为诸侯之城制。”京城之外的诸侯城隅高七丈,宫隅门阿皆高五丈。

“环涂以为诸侯经涂,野涂以为都经涂。”王城道路与诸侯城道路之间要有等级差别。

以上是《周礼》中有关宫室建筑的记载,当然要完全理解十分困难,不过我们可以通过这些记载了解当时的制度是如何制定的,规矩是如何匡正的。除此之外还有一些文献可以帮助我们想像周朝宫室建筑的状况。试举两三例加以说明。

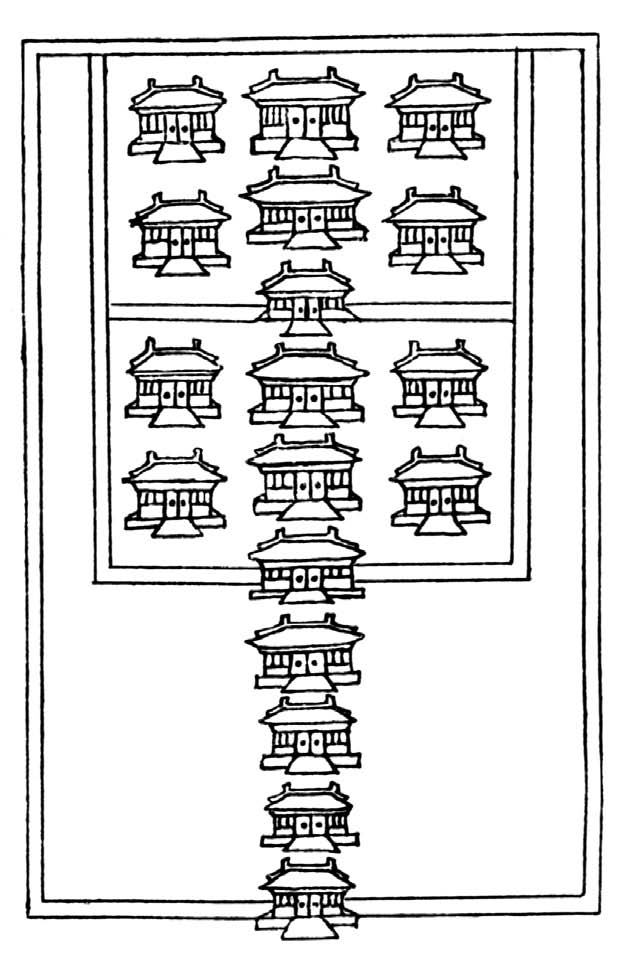

图1-10是帝王的宫寝,载于聂崇义的《三礼图》。虽甚不得要领,但据《周礼》的解释,王者有六寝,路寝在前,亦称正寝。燕寝在后分为六室,春居东北室,夏居东南室,秋居西南室,冬居西北室,仲夏居中央室。如按中国北方气候考虑,这种居住方法极不合理。至少冬天应该居住在东南室堵塞北方更为有利。也许这是一种为配合五行之说所做的牵强解释。五行之说把五行与季节相配,木即春配东,火即夏配南,金即秋配西,水即冬配北,土即中央配中。如图1-10所示,各栋房子建于坛上,单层顶四坡,正面分为三间,中央为入口有门,左右配窗。合于《周礼》的“四旁两夹窗”。

图1-10 宫寝制

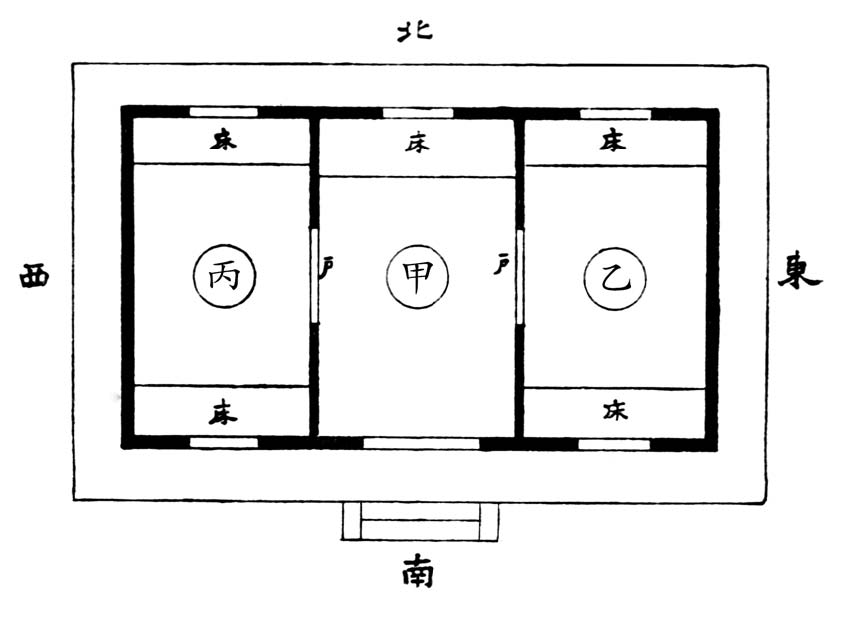

中等普通住宅的堂宇形状也基本与此相同,是目前最为普遍的一种。图1-11是其假想图。以居中的甲室作为会客室,左右的乙室、丙室作为居室或寝室。《论语·雍也》篇中有相关文字甚是有趣。

图1-11 中等住宅假想平面图

“伯牛有疾,子问之,自牖执其手,日:‘亡之,命矣夫!斯人也,而有斯疾也!斯人也,而有斯疾也!’”

按当时的习俗,病人躺在北窗前,主君前来探视时移至南窗前,需让主君面南而见。伯牛本来躺在乙室或丙室的北窗前,因老师孔子来访所以移至南窗前等待。孔子本应从中间入门先进至甲室,再进乙室或丙室,面南见伯牛。但也许是要避免烦劳病人,或者还有其他理由,孔子并未入室,只站在外面,从窗户伸进手去握住病人述念诀别之辞。从这段文字中我们不仅可以推知伯牛家的样子基本上与现代的中国房屋相同,而且还能想象出窗的高度与病床高度的关系。

当时的宅第大体上都保存着传统习俗,周围用墙壁围起,正面开门。墙壁是为了保家护院。地位越高财产越丰,墙壁也就越高,装饰也就更豪华。《论语·子张》篇中,子贡被问与老师孔子孰为贤者时对曰:“譬之宫墙,赐之墙也及肩,窥见室家之好。夫子之墙数仞,不得其门而入,不见宗庙之美,百官之富。”意思是说平民百姓家的外墙往往不及人之身高,而天子宫室则高数仞。数仞可推知有三四间高,一仞等于七周尺,一周尺约等于现在的七寸五分。

墙在商代就以白灰涂饰,周代想来必然会有更进步的方法。孔子的门人宰予昼寝,孔子斥曰:“朽木不可雕也。粪土之墙不可杇也。”据此我们知道了当时良木施有雕刻,用普通泥土砖瓦砌的墙壁最后要涂上色漆等物。

门的制度前面已经提过,《论语·乡党》篇有“立不中门,行不履阈”,由此可知门上有阈(5),置于门扉处,以不踏阈而跨过为知晓礼节。缙绅宅第的大门内外应有影壁。现在大门内有影壁之家仍不在少数,官衙门前则要建造高大的影壁,上面画上一些奇奇怪怪像龙一样的动物以示威慑。《论语·八佾》篇中“邦君树塞门”讲的就是此事,树即墙也。

接门之处有门房,上面已经讲过,现在这种习俗仍未改变。门随身份高低增减其数,从第一道门经院子即中庭进至第二道门,再依此循序进第三、第四道门。天子的宫城自古以来宫门重重,其中规模最大的就是今天的北京城。

有关宫室的材料构造,详细情况不得而知,但都是外部以砖、内部以木、屋顶以瓦兴建而成,这一点是十分明确的事实。内外的装修也非常考究。雕刻随处可见,纹样皆着彩色,柱上齐备斗拱。《论语·公冶长》篇有如下一节:

“子曰:臧文仲居蔡,山节藻棁,何如其知也?”

这是批评鲁国臧文仲的僭越之举,指臧文仲放占卜用具的房间,竟敢在斗拱即节上雕山岳,在梁的短柱即棁上画草纹。现在“棁”字已被注上读音,专指日本伊势神宫的两宫正殿梁上的短柱。从这段文字中我们可以得知当时宫室构造的大要,即柱上有斗拱设备,室内梁体露出,其上立棁,棁上架栋,彩绘椽架露出。棁上刻有草花纹,其他部分也都涂上色彩加以装饰。所谓山节藻棁不过是为了押韵,节棁都用“屑”音,并不是说只有节和棁上加有装饰,而是说建筑的各个部分都有装饰。

春秋时代诸侯因富强而流于奢侈,这是不争的事实。鲁庄公非礼刻桓宫之桷,晋灵公(6)厚敛以雕墙,齐景公为曲横横木龙蛇,立木鸟兽也。另外《石索六》中记载,宗周(7)丰宫的瓦当上有四神塑饰,足以说明制瓦技巧有了很大进步。图1-12是其拓本,四神像已磨损得模糊不清,但正中的“丰丰”字仍分外清晰。“丰丰”就是“豐”,一见便知。

图1-12 宗周丰宫瓦当文

四、陵墓

中国的陵墓建筑自然是自远古发展而来,根据历史年代,周朝以前多为简素之物,至周末大规模陵墓始告完成。但不过是“帝尧之葬,款木为匵,葛藟为缄。其穿,下不乱泉,上不泄殠(8)”而已。舜葬于苍梧,二妃不从,市廛不变其肆。禹葬会稽,树不改其列,农不易亩。殷汤葬处不详。周文王、武王、周公葬于陕西省渭水北岸的毕,皆无丘陇之处。周公葬兄甚薄。孔子葬母于防,称墓而不坟,葬子鲤有棺而无椁。

周朝葬仪与陵墓之制皆详记于《周礼》,录之如下:

人掌公墓之地,辨其兆域而為之圖。先王之葬居中,以昭穆為左右。凡諸侯居左右以前,卿大夫士居後,各以其族。

凡死於兵者不入兆域。凡有功者居前,以爵等為丘封之度與其樹數。

王宫曰丘,诸臣曰封,列侯之墓高为四丈,关内侯以下至庶民各有等级之差。

大喪既有日,請度甫竁,遂為之尸。

及竁以度為丘隧,共喪之窆器。

葬仪时,开始挖竁即墓穴之际,要行仪式禀报土地之神后才可下棺入穴。下棺时要在墓穴两侧立碑,以棒穿碑,捆棺之绳网要结在棒上棺方可下。隧即墓道,是从外部通往墓室之路。

“及葬言鸾车象人。”

葬仪时需放入驾鸾车的像人即俑人。俑人如前章所述,是从殷代的刍灵演变进化而来。

“及窆执斧以莅。”

“遂入藏凶器。”

临下棺时放入凶器亦称明器。明器是陪葬品。想来使用明器之习自夏后氏时即已开始,周朝应属承袭。

“正墓位。跸墓域,守墓禁。”

“凡祭墓为尸。”

“凡诸侯及诸臣葬于墓者,授之兆,為之跸,均其禁。”

以上是《周礼》的有关部分。周朝自春秋开始,葬仪日见隆重,坟墓逐渐广大。《论语·子罕》篇中亦可见孔子宣传葬礼隆重,自己亦希望得到厚葬的章句:

“予纵不得大葬,予死于道路乎?”

言外之意暴露了孔子的心理。

孔子的门人颜渊死,门人欲予厚葬。其父请求孔子卖掉车乘为颜渊造椁。孔子拒绝请求说,吾子鲤死时有棺而无椁。由此可知,当时的富裕之家皆于墓中造椁,椁内藏棺。

周朝的陵墓已有作为葬仪装饰用的石兽石人。《水经注》有记载说,周宣王时仲山甫之家有石羊、石虎,但拓跋魏时已溃碎殆尽。墓地种植柏树、放置石虎的由来,据说是因为魑魅魍魉好食死者肝脏,却因怕柏也怕虎不敢近前。关于石人也有特例,即春秋以后厚葬之风盛行,晋文公向周襄王请求在墓中修隧未获准许,却仍建了极为僭越的灵公冡。已被发掘的汉广川王冡,甚为壮观,四角有石制玃犬,还有四十余男女石人捧烛侍立。尸体九窍中皆有金玉,其他物品均已腐烂无从知晓,只剩下一只玉制蟾蜍,大小如拳,腹部可装水五合,光泽宛如新玉,取之即滴水。此记载见于《西京杂记》。石人之例此外还有,同书还记载了魏哀王冡的发掘:石床上有石几,左右各立三个石人,皆武冠带剑,云云……石床左右各有二十个石妇人侍立,或执巾栉镜镊之象,或执盘奉食之形。

越王勾践的大夫文种之墓在广州东面,墓下有石,为华表柱,上有石鹤一只。此说见于《述异记》。这说明墓室立华表周朝时即已出现,但我不敢苟同。华表是从阙变化而来,历时很久才在后世出现的。墓室里的或许是石鹤或石凤之类亦未可知。

齐景公墓在贝丘县东北,唐代曾被人掘开过,向下三丈处有石函,自函中得一鹅。此说见于《酉阳杂俎》。这些都是深埋之例。似此,春秋以后奢侈之风盛行,葬仪坟墓亦尽其奢华,以至墨子要写下《节葬》。

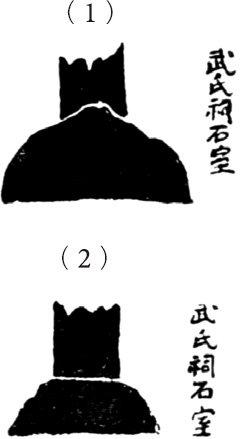

现存的陵墓实例甚少,其类型有二,一为圆丘,二为方丘。圆方两型皆或有阶梯,或半球体或梯形。今陕西省咸阳县以北一带即是古时的毕原,累累古坟散在其间,一部分是周陵,一部分是汉陵。周陵里有被称为文王、武王、成王的陵寝,但其真伪尚未充分确定。文王陵在咸阳北15里(9)处,长方梯形。据关野贞博士的考察测定,陵长375尺(10),宽320尺,高约60尺,顶面153尺乘154尺见方。周朝初期竟有如此之大的陵墓实属可疑,但现阶段还不能予以否认。武王陵位于文王陵南面,是座圆坟。成王、康王之陵分别在文王陵之北和西北处,均为正方形布局的梯形。当然,这些陵寝的轮廓已经崩毁,原状不存了。

吴王阖间之墓在江苏省苏州城西郊,名为“虎丘”。据《越绝书》记载,阖闾冡在阊门外,名虎丘。下池广六十步,水深丈五尺。铜椁三重, 池六尺,玉凫之流。扁诸之剑三千,方圆之口三千,有梁郢鱼肠之剑。征调十万余民工,临湖取土以葬之,葬后三日因有白虎居其上,故号虎丘。现在丘坟轮廓已经溃破,原型无以考察,丘上屹立一塔,为明代修造。

池六尺,玉凫之流。扁诸之剑三千,方圆之口三千,有梁郢鱼肠之剑。征调十万余民工,临湖取土以葬之,葬后三日因有白虎居其上,故号虎丘。现在丘坟轮廓已经溃破,原型无以考察,丘上屹立一塔,为明代修造。

齐桓公之墓在山东省青州,山东铁路沿线附近皆是阶状方坟,尚未能详细调查。管仲之墓也在其附近。

孔子之墓在山东省曲阜,原称马鬣封,即前低后高,形状如棺之类,但现冡为圆坟。鲤及子思之墓也在附近,也都是圆坟。据说邹县的孟子墓亦为同型。另外江西省南昌市有一称为澹台灭明的陵墓,虽真伪不详,但以叠石堆成的方锥形状实属罕见。

总之,周朝王室及诸侯的陵墓形式虽然简单,但规模甚是宏大,足以想象其国力何等兴盛,文化何等进步。

五、建筑装饰及纹样

周代的建筑装饰已经发达至足供观赏的程度,这一点参考前举数例虽已明确,但具体形象仍不能知晓。

“山节藻棁”的字义,可解释为,节即斗拱上刻山形,棁即梁上短柱上画藻即草花样。以山做饰之例见于史传,云自远古起,帝王衣饰上即画有山形,所以没有理由否认。不过有关草花纹样确有值得商榷之处。本来中国远古的纹样,多如周汉时期的古铜器、玉器上可见的那样,皆以动物、天体或几何纹样为主要题材,植物性的纹样几乎不见。这是由于古代中国人比起客观地观察自然界来,更加重视主观地考察人类,或遵阴阳五行之说,或祈祥瑞之兆,或重阶级制度之约,表示纹样特殊意义比外观的美感更为重要,所以工匠们不可能各自随意发挥。总之,古代中国的纹样僵硬而不委婉不流畅,漾溢着谜一样神秘气氛的原因就在于此。同时,纹样于古代,由于多是刻制在石料玉器等物质坚硬的材料上,当时的工具尚不足够锐利,刻出僵硬的轮廓也是在所难免。从植物界获取的纹样极为稀少之原因,大概是由于中国北方树木贫乏,对自然植物的观念也就随之淡漠的缘故。不过中国北方并不乏花卉、蔬菜、杂草之类,想来本该有些植物可以演化为纹样,可迄今未见实例,不可思议。藻是水草,认为这种水草逐渐演化成为草花纹样似乎是顺理成章,可又觉得不太靠谱。即使假设藻是藤蔓,亦不会是优柔委婉,而应如汉镜上所见僵硬强直的半几何造型。

《石索六》中所见宗周丰都瓦当前面已经提过,如果周初就开始在瓦当上加了装饰文字的话,屋顶的边边角角都会见到作为装饰用的物件,由此推之,有关刻桷、刻墙等记载亦应见于传记。

中国的玉器、铜器上使用的特殊纹样是否也用在了建筑上,这一点尚不明确。但可以认为,对其中的某些种类稍施变形使用于建筑的想象是恰当的,也有后世的建筑实例作为佐证。梁、脊、枋、短柱等架构材料上所施的雷纹、云纹或许就是由此发展出来的变形纹样,如藻文等皆有其适用的理由。可以联想当时的窗扉已用某种较为复杂的造型进行装饰,建筑内外当然都涂有颜色,而颜色大概和今天一样以红色为主,细微纹样则施以蓝色。

第三节 秦(公元前256~公元前207)

一、总论

秦至始皇时兼并六国统一了天下,中国至此第一次实现统一,第一次建立大帝国。

秦治世极为短暂,但其在文化史上的意义重大。周朝时业已发达的艺术到了秦代更加华彩。豪放英迈的始皇帝无论何事都喜欢做成开天辟地的大事业,胸中自有要超越前代文物、创出更新文艺的气概。他派蒙恬在北方边境修筑长城,以防匈奴进犯。相传长城西起临洮,东到辽东,翻山越岭,蜿蜿蜒蜒不知长为几许,俗称万里长城。但这并不是始皇一代之功,早在战国时代,燕赵就随处筑城以御北狄,始皇不过是将其补缀连接而已。以后的六朝、隋朝均加以补缀,明朝亦予修补,故始皇所筑部分究竟在哪里尚不明确,但至少应该考虑与现存长城位置不大相符。

有关长城起源,文学士桥本增吉氏曾有研究发表。桥本认为:“长城在因对外缘故建筑之前,实为春秋战国时群雄对峙的内需而筑。文献上最早记录的长城是公元前378年齐国所筑,之后又有了公元前369年的中山国长城和公元前306年的秦、赵长城。当时的城墙多以土筑。《诗经·大雅》有‘以尔钩援,以尔临冲,以伐崇牖’之句,牖即土壁之意。《易经·泰》中有‘城复于隍’,指掘隍所构筑的城墙坍崩又复归于隍,由此可以想见当时的城墙构造,也有了可以考虑砖造城墙的理由。”

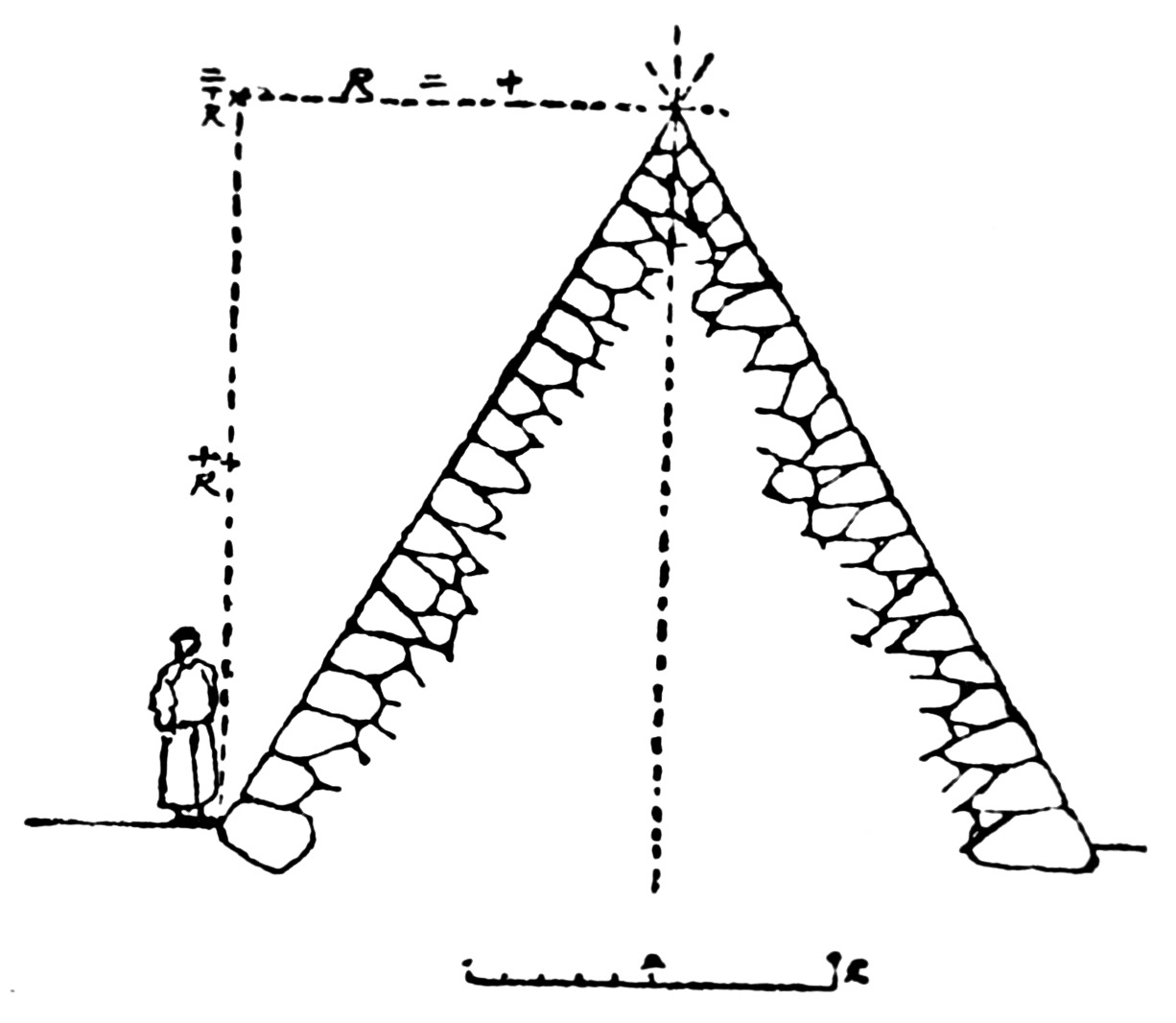

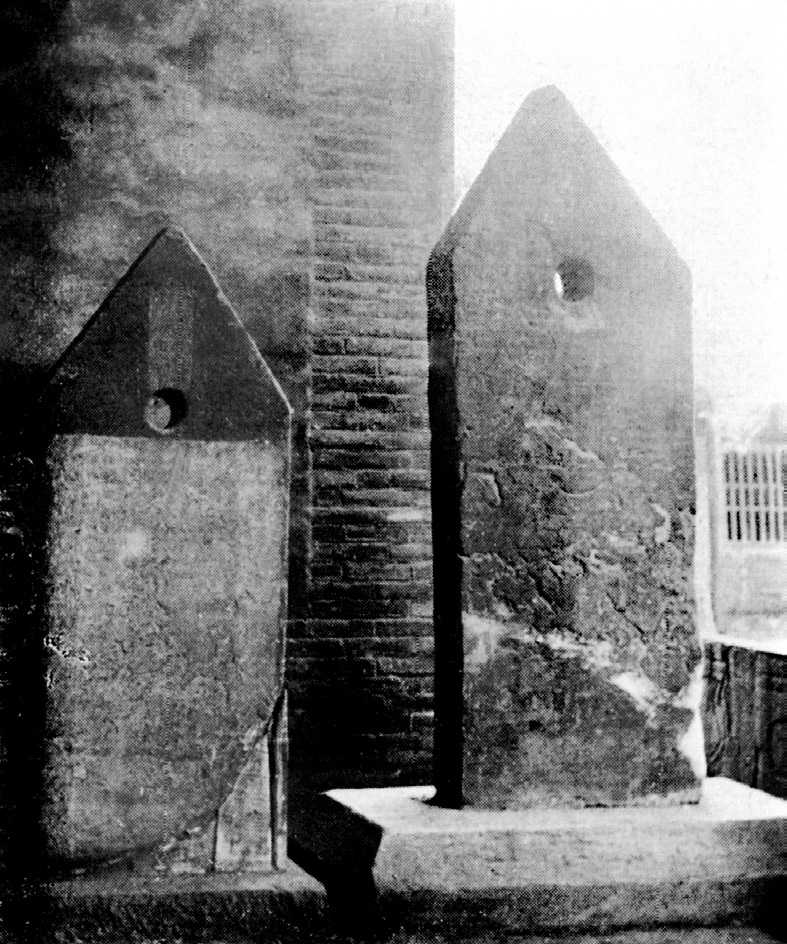

始皇帝统一天下,将既成的长城加以补缀增筑,从而完成了他的巨大工程。但这决非那座翻山越岭从临洮延至辽东的长城。踏勘现在的长城,相当于在汉土通往北狄的主要道路一线上,国境处设有关卡,城门左右筑有城壁,这些城壁依据地形而划界相异,有的仅长数百米即止于断崖,有的则沿山脊绵延起伏十数里,形状千变万化。根据我们的实地勘察,河北省北部的张家口长城遗址为最古(见图1-13、图1-14),但分不出是秦代所筑还是以后的朝代所筑。那段长城残存在城门以西的丘陵之上,与其说是城墙,不如说是用小石子堆砌而成的单纯等边三角石垒。底宽和高不过各为一丈至一丈五,石料取自丘陵上裸露的岩石,一块的大小约在一尺到二尺,正好是一人可抱运之程度,石与石之间不用灰浆类的粘结材料,只是杂乱堆积而已,攀援而上并不困难。处处可见望楼遗址和坍塔残骸。不知这些石壁的确实长度,放眼望去约有数百米之远。如此简单的城壁筑造起来也应十分容易,即使延长数十数百里,只要多用工役,不需数年即可完成。总而言之,古代长城根据所建场所不同,筑造时或用石,或用土,或用砖,各处的规模、材料、构造亦不尽相同。

图1-13 河北省张家口的长城遗址

图1-14 张家口长城断面

始皇帝喜好大型土木工程,阿房宫是最显著的例证。阿房宫隔渭水与咸阳相望,建在今西安城西郊。相传阿房宫东西500步,南北50丈(11),上可以坐万人,下可以建五丈旗,周池为阁道,自殿下直抵南山,五步一楼,十步一阁,规模之宏大可想而知。武梁祠的雕刻也表现了秦王的宫殿,其中楼阁可供想象所谓的五步一楼,十步一阁。记录文字固然夸张,但从始皇帝的性格推断便可知阿房宫是多么雄伟和华丽(参照第一章第四节)。

始皇帝又架石桥于渭水之上。传说当时由于铁墩过重无人能动,乃刻力士孟贲等人石像供祭,铁墩遂移。又传桥长360步,宽60尺,有68个桥拱,东汉初平元年(190年)及东晋义熙十三年(417年)各行修复,唐高祖武德元年(618年)拆毁。

始皇帝收天下兵器集于咸阳,熔化之后铸成钟鐻和铜人各12个,立于咸阳宫外。铜人每个重达千石,或曰重24万斤。钟 高两三丈,铜人身高五丈,足履六尺,其巨大可以想见,也可知当时的铸金术有了显著发展。

高两三丈,铜人身高五丈,足履六尺,其巨大可以想见,也可知当时的铸金术有了显著发展。

有关秦代明堂之规模,聂崇义的《三礼图》(图1-15)中虽有记载,但所举之例不得要领。据其解说,周时改五室为九室,三十六户,七十二牖,十二级。但周围的城门各开三拱,值得注意。有关拱形,此图难以令人置信,但抛物线式的画法十分有趣。不呈正圆弧,几分椭圆加上抛物的曲线,看上去会让人感觉很像今天诸城门的门拱。

图1-15 明堂《三礼图》

二、遗迹

作为秦代遗迹,应该特别一提的是秦始皇陵。陵寝位于陕西省临潼县的骊山山麓,今西安城东约五十里处。据史书记载,始皇帝即位之初就开始动工,征用七十余万人,下穿三泉,上筑山坟,其高五十余丈,周围五里余,内有石椁,上画天文星宿,下以水银为四渎百川,金银凫雁、金蚕、琉璃、杂宝龟鱼、雕玉鲸鱼、衔火珠星及其他珍宝奇器庋藏满之。楚项羽入关发掘此陵时,用三十万人掠夺三十日仍不能尽运。陵上还有石兽,后被移至汉五柞宫,其高一丈三尺。

观察今日现状,皇陵依旧巍然耸立于平原之上,但有部分轮廓遭损,创建当初的规模不明。勘测得知,其平面为方形,一边之长据关野贞博士测量为1130尺,据本人测量则约1000尺。高度现已不足百尺。从整体的平衡考虑,创建当初的高度也应不过百尺左右。现形状为阶梯式方锥型十分明确,但确实的轮廓不能知晓。石兽和其他饰品在今天的现场已是不留片影,不过如果发掘此陵,大概还是可以收集到一些项羽搬剩下的明器物件吧(图1-16)。

图1-16 陕西省秦始皇陵

无论如何,此陵规模应是中国自古至今最大的,其表所覆面积据关野博士勘测的数据是35000坪(12),我的数据是28000坪(13),比埃及的大金字塔还大。日本仁德天皇陵是超过10万坪(14)的巨大陵墓,除此之外,始皇陵当数世界第一流的巨型陵墓。

有关秦瓦类别,《石索》里记录了十六种瓦当和一种平瓦,应该可信。瓦当中央有“维天降灵延元万年天下康宁”的文字,据说是在阿房宫遗址发现的。直径四寸五分(图1-17),另外还有几块带有“衛”字,大概是模仿卫国宫殿做的卫瓦(见图1-18)。对此《史记》中有记载:“秦每破诸侯,写放其宫室,作之咸阳北阪上。”《长安志》中也有“瓦作楚字者秦瓦也”之句,根据这些可以知道秦兼并六国后便枋建其国建筑,并把国名刻写在瓦当上。秦地处边隅,文明开化较晚,因此很注意汲取中原诸国的进步艺术。

|  |

| 图1-17 秦瓦当文 | 图1-18 秦瓦当文 |

有一种珍奇的瓦当,下绘飞鸿,上写“延年”二字,直径约五寸,是秦鸿台之瓦。鸿台是秦始皇二十七年所建,高四十丈,上方建有展望台,因皇帝曾在此台射过飞鸿而得名(见图1-19)。

图1-19 秦瓦当文

阿房宫之瓦皆有“西瓦廿九六月宫瓦”字样,原由不明,是在阿房宫址发现的。今天人们仍偶尔从阿房宫遗址处发现古瓦。

第四节 汉(公元前207-221年)

一、总论

东西两汉前后长达四百余年,其间文明进步神速,于周秦即获大成的汉民族文化到了汉代更被精练。当时国力的发展也实在令人瞠目:北方平定匈奴,南方兼收安南北部,西方将新疆全部归入版图,葱岭以西的大夏、康居、大月氏、安息等都被其划入势力范围。更处西方的条支、大秦等也都知道了汉的强大并开始与汉交往。印度的佛教也传入中国。如此,当时的世界列强皆与汉土有了往来,物品的交换亦随之进行。

如果从史实角度考察汉代艺术的变迁,可以划分为三个时期。第一期从汉初至武帝之前,是继周秦遗风的纯汉民族的艺术时代。第二期从武帝时博望侯张骞前往西域诸国的探险旅行开始到东汉明帝时为止。这个时期,以往的纯汉民族艺术里加进了西域艺术的韵味。所谓西域艺术是指泰西古典艺术与当地艺术的结合物。第三期是自东汉明帝时来自印度的摄摩腾、竺法兰传播佛教以后,可以推测这个时期的传统艺术中又加入了更多佛教艺术的成分。

据史实分类应为以上三期,现希尔特先生的见解亦同于此,这在前面已经讲过。但事实是否的桷按此分类推移,是一个需要考虑的问题。比如,说葡萄是张骞自西域带回之物,但很难说葡萄藤草纹样是从武帝时期以后才开始盛行的。说海马葡萄镜是西汉创作的,但又没有确凿的证据。说佛寺是东汉明帝时才开始兴建的,但很难确定其建筑使用的就是印度式手法,建筑装饰中也难以确认有印度式的手法和纹样。一般来说,对于外国艺术的融合是要经过长期接触才能逐渐实现和普及的,史实中出现的时代新事物并不能马上就反映在艺术上。我认为中国普及西亚地区艺术是从东汉班超的远征开始,佛教艺术的普及是从汉代以后即两晋时开始的。

总之,汉代四百年间,艺术当然传承于周秦,纯汉族艺术更为发达,虽有西域潮流涌入,但尽被融合于汉族艺术的大海之中。西域艺术多少给了汉族艺术一些影响,但远远未达改窜其色彩之程度。佛教艺术于汉代以后成了一大势力,但汉末以前仍属弱势。

汉代艺术自始至终依然保持了汉民族的固有形式,对其间的样式变化并没有特意划分时期的必要。只是与周代的相异之处需要提及:第一,一般艺术从周代的古朴发展为庄严;第二,伴随国力的发展,艺术亦趋于雄大;第三,由于西域诸国文物的输入而增添了新意;第四,由于佛教传入,佛寺即迦蓝建筑开始勃兴,佛教艺术出现萌芽。下面分类依次详述。

二、宫室

汉代宫室雄伟奢华的程度与阿房宫相比,可以说是有过之而无不及。当然现在没有可以用以佐证的遗迹,但通过史料记载足以知之。汉高祖时营建的未央宫、长乐宫,武帝时营建的上林苑,其壮观之记述既便是夸张的,也足以令人惊叹。汉刘歆著《西京杂记》曰:

漢高帝七年,蕭相國營未央宮,因龍首山製前殿建北闕未央宮,周二十二里,九十五步五尺,街道周

七十里,臺殿四十三,其三十二在外,其十一在後,宮池十三,山六,池一,山一亦在後,宮門闥凡九十五。武帝作昆明池,欲伐昆吾夷,教習水戰,因而于上遊戲養魚,魚給諸陵庿祭祀,餘付長安市賣之,池周

四十里。

《西京杂记》中还有很多有趣的资料,如描述成帝的宠妃赵飞燕与其妹同在宫中沉湎游乐,有如下记载:

趙飛鷰女弟居昭陽殿,中庭彤朱而殿上丹漆砌皆銅沓黄金塗白玉階壁帶徃徃為黄金缸,含藍田璧明珠翠飾之。上設九金龍皆銜九子金鈴五色流蘇,帶以錄文紫綬金銀花鑷每好風日幡旄光影照耀一殿,鈴鑷之聲驚動左右,中設木畫屏風文如蜘蛛縷,玉几玉牀,白象牙簟綠熊席席毛二尺餘,人眠而擁毛自蔽望之不能見坐則沒膝其中,雜熏諸香一坐此席餘香百日不歇……

如此的奢侈足以令人瞠目结舌。另外还有关于哀帝宠臣美少年董贤的记载(15),哀帝完全为之迷惑,见文如下:

哀帝為董賢起大第於北闕下,重五殿,洞六門,柱壁皆畫雲氣萼蘤山靈水怪,或衣以綈錦,或飾以金玉,南門三重署曰南中門南上門南更門,東西各三門,隨方面題署亦如之,樓閣臺榭相連注山池玩好窮盡雕麗。

当时的宫殿楼阁都是以浓重的色彩、纹样、金银、珠宝作为装饰,纹样推崇中国一流的特殊的奇怪的动植物,珠玉主要是从西域输入的宝石类。

班固所作《两都赋》中也有描写当时壮丽景观的文字。班固担心和帝不愿离开洛阳,于是作此赋上呈。赋中讴歌了长安城的规模和城内的繁荣景象。赋曰:

建金城其萬雉呀周池而成淵,披三條之廣路立十二之通門。內則街衢洞達,閭閻且千,九市開場,貨别隧分,人不得顧,車不得旋,闐城溢郭,旁流百廛,紅塵四合,煙雲相連。

关于上林苑,赋曰:

西郊則有上囿禁苑,林麓藪澤,陂池連乎蜀漢,繚以周牆四百餘里,離宮别館三十六所,神池靈沼往往而在。其中乃有九真之麟,大宛之馬,黄支之犀,條支之鳥,昆崙,越巨海,殊方異類,至於三萬里。其宮室也,體象乎天地,經緯乎陰陽,據坤靈之正位,倣太紫之圓方。樹中天之華闕,豐冠山之朱堂,因

材而究奇,抗應龍之虹梁,列棼橑以布翼,荷棟桴而高驤。雕玉瑱以居楹,裁金璧以飾鐺,發五色之渥彩光爓朗以景彰於是左城右平,重軒三階,閨房周通,門闥洞開,列鐘

於中庭,立金人於端闈……

文章的确十分有趣,上林苑内集聚了世界各地的动物,条支的鸟大概指的是鸵鸟吧。宫室内雕镂施彩之华美,似乎所有的景象都呈现在眼前,从而可知当时汉朝势力是如何向世界扩展的。宫殿建筑以五彩装饰,楹和珰用宝玉金银充斥。有趣的是梁架做成龙的形状,用的是虹梁手法,可以推知当时的建筑雕刻几乎发达到了极点。

再举一个与此相关的例子。武帝的上林苑在长安西郊,渭水以南。因瓦当上刻有“甘泉上林”,故被认为与甘泉宫有关系。还有说法是,甘泉宫是秦二世皇帝所建,现属于陕西省淳化县,在西安西北约一百五十里处,应与上林不属同一区域。上林苑到武帝时大举扩建修理,武帝于元封二年(公元前109年,一说为元鼎元年)在此建起通天台(又称候神台、望仙台)。高二十丈,以香柏做殿梁,其香十里可闻,所以又称柏梁殿。台上立有铜柱(金茎),高三十丈,柱上有仙人,手举玉杯以承云表之甘露,即承露盘。盘大七围,传说离长安二百里处仍可望见。《西都赋》中有歌为证:

“抗仙掌以承露,擢双立之金茎。”

金茎双立,是说看上去似乎有两个金茎并立。

传说昭帝元凤年间,台自破毁,椽桷皆化作龙凤乘着风雨飞之而去。这是在暗示椽桷之上有雕龙刻凤。

又传曹魏明帝景初元年(237年)十二月,正要把长安的钟虡、骆驼、铜人和这个承露盘一起搬到洛阳去时,盘即折断了。

除通天台以外,长安还建造了飞帘柱馆。这里把铜制的飞帘放置于馆顶之上。献帝建安十五年(210年)曹操建铜雀台,十八年又建金虎台,也都在屋顶放上了铜雀、金虎的铸像。铜雀台的遗址在今河南省丰乐镇东十五里处,最近从遗址里发掘出了数种雕刻砖瓦,其中有一尊石狮子栩栩如生,技法之巧妙,实在是天下极品,现珍藏在东京的大仓集古馆。大正十二年(16)因大地震加火灾损坏严重,真是令人惋惜。

三、陵墓

陵墓发展到了汉代更趋完美,仪式形式也已具备。即使没有像秦始皇陵那样雄伟的大作,也不失历代帝王陵式的巨大规模,石阙、石兽、石人、石碑等并立陵前。还可见外陵前建有享殿,以供祭祀时使用之例。

根据《水经注》记载,郦食其之庙在河南省偃师县,门前有两个石人对立,石人西侧有两个石阙,北魏时虽已颓毁,但高仍有丈余。石阙是石门的一种,有一对坚实的柱子,中间无门。石阙始于何时不明,但东汉的遗物上已经有了精巧的雕刻。《阿房宫赋》中有“表南山之巅以为阙”之句,表明“阙”于周秦时就已经存在。

另据颜师古考证,陕西省兴平县的冠军侯霍去病墓前有石人石马,丹阳的大姑陵有两尊石麒麟,弘农太守张德之墓在河南省密县浽水之阴,有两个石阙,些许石兽,两个石人,几根石柱和三块石碑。此类记载见于文献,可以推知当时的陵墓制度。

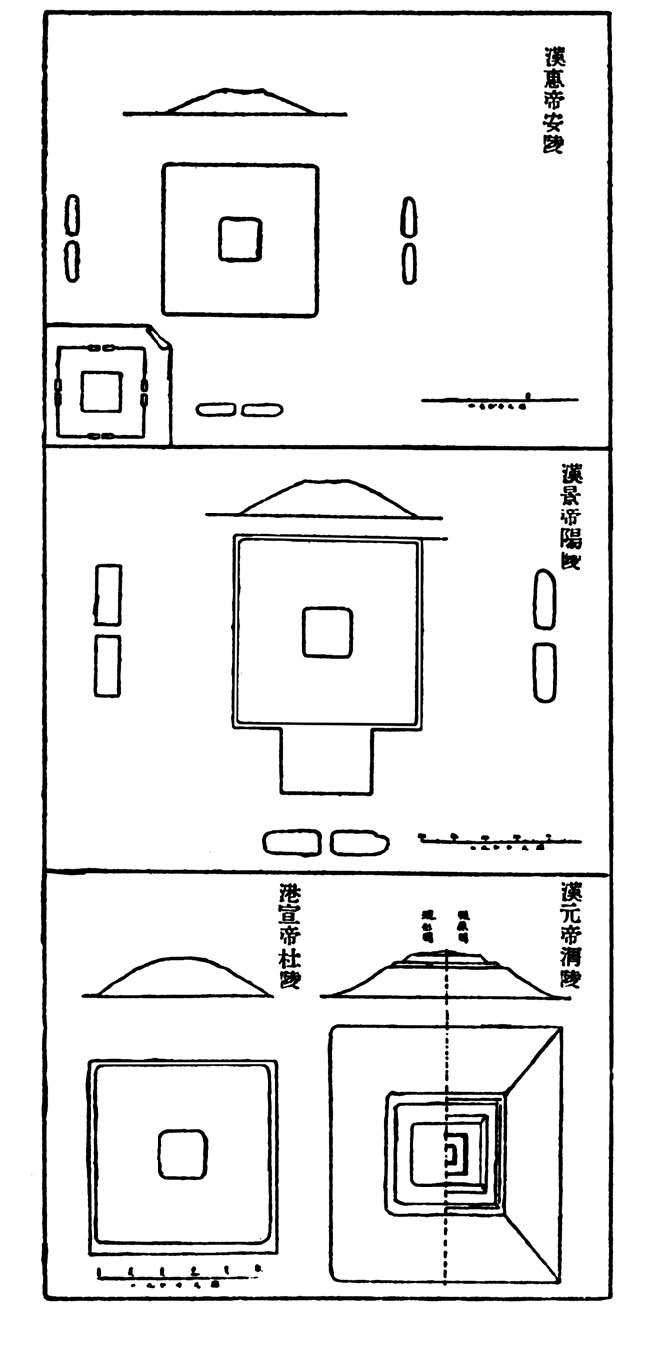

遗址中的主要帝陵列举如下:

(1)惠帝安陵,陕西省三原县

(2)景帝阳陵,同上

(3)元帝渭陵,陕西省咸阳县

(4)宣帝杜陵,陕西省西安城南

其中规模最大的要属元帝的渭陵,平面为长方形,立面为五级阶梯形。幅员长790尺,宽725尺,占地约为16000坪(17),高约90尺,面积大于埃及的大金字塔,由此可推知汉陵规模之大。陵底面的大小和高度的比例并不确定,一般以高度是底面的五分之一至八分之一作为标准。图1-20为关野贞博士所测惠帝、景帝、元帝、宣帝各陵图。

图1-20 惠、景、元、宣四帝陵墓

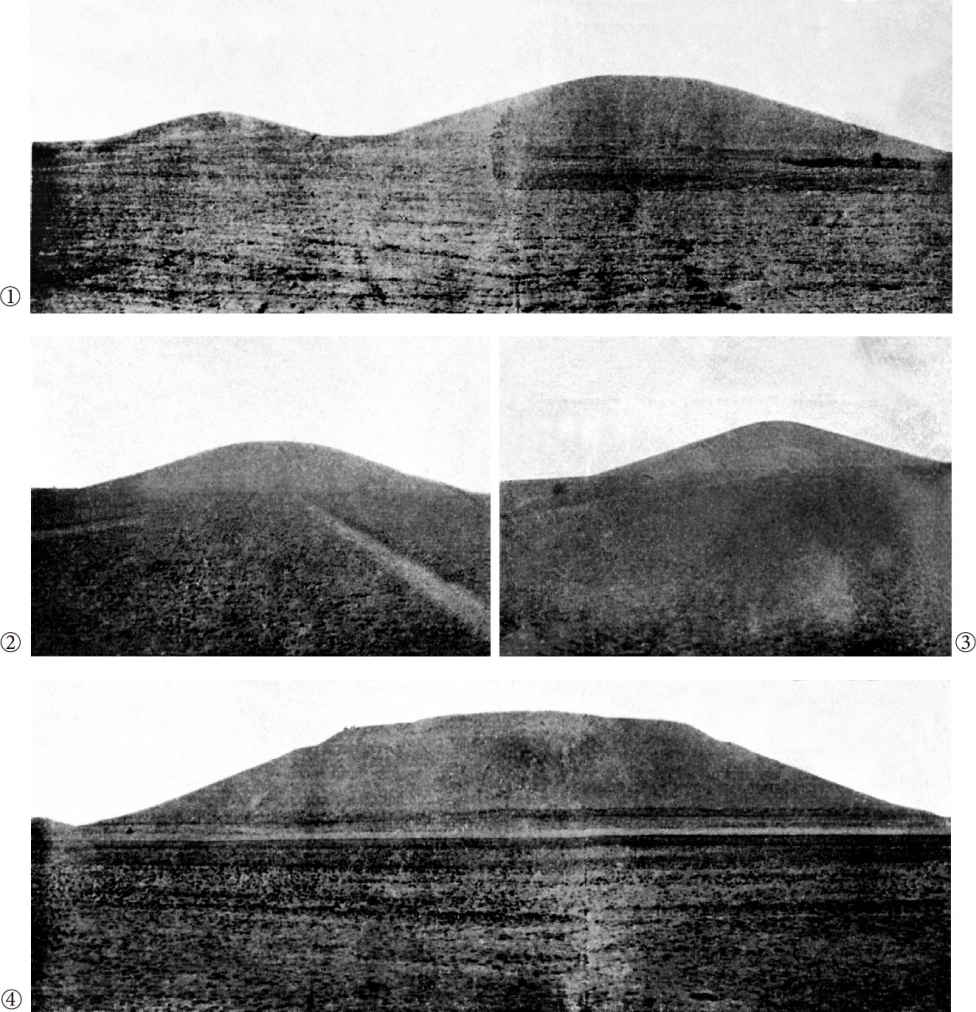

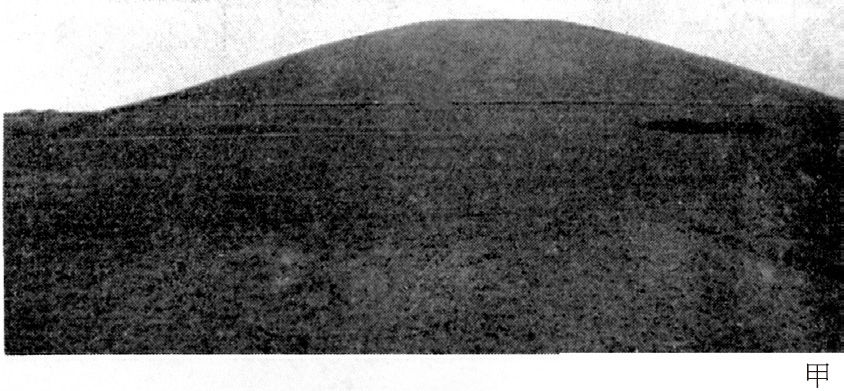

图1-21、图1-22是收录在1914年至1917年法国维克多·谢阁兰(18)(Victor Segalen)、吉尔伯特·万桑(Gillbert de Voisins)、让·拉赫里格(Jean Lartigye)探险报告书中的“西汉五帝一后陵”。帝陵之外的遗址中,最有名最重要的当属山东省嘉祥县的武氏祠和肥城县的孝堂山之墓。以下就此加以说明。

图1-21 ①汉高祖陵②汉吕后陵③汉文帝陵④汉明帝陵

图1-22 甲汉元帝陵 乙汉成帝陵

武氏祠在嘉祥县东南三十里,紫云山之西,武翟山(又名武宅山)之北,是武氏之墓。武氏是殷代武丁的后裔,汉代以后渐成当地名家并屡受爵位。其墓地入口处有武始公、绥宗景兴、开明等兄弟为其父武斑所建的石阙,石工为孟孚、季丁卯,工费十五万。狮子以四万费用由雕刻家孙宗做成。这些石阙石狮今日尚存。石阙上所刻文字述明此墓由来,建立时间是东汉桓帝建和元年(147年)丁亥。墓地区内还有几处坟茔,各有享堂,可由武梁石室、武氏前石室、武氏后石室等名知之。乾隆五十四年修缮之时,又在祠之左侧发现一石,予名为武氏左石室。这些石类于修缮之时被集中于一处,之后被收容于新建成的享堂之内,现场整理井然。一般称此为武梁祠,梁是绥宗之名,绥宗死于桓帝元嘉元年(151年)六月三日,梁的享堂当然是那以后所作。因此,此处遗址称为武梁祠并不恰当,应称武氏祠,或依先人之习称为武家林祠。

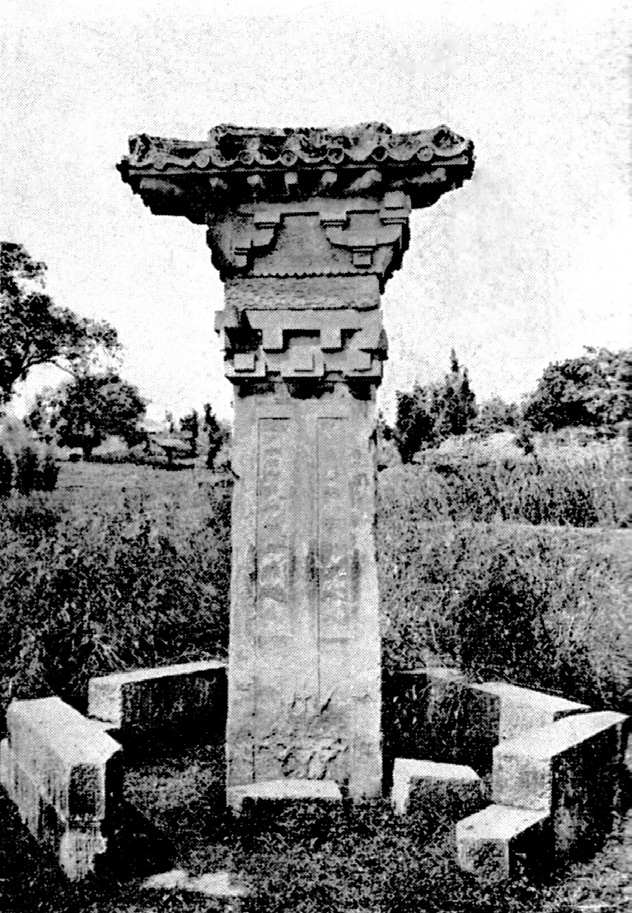

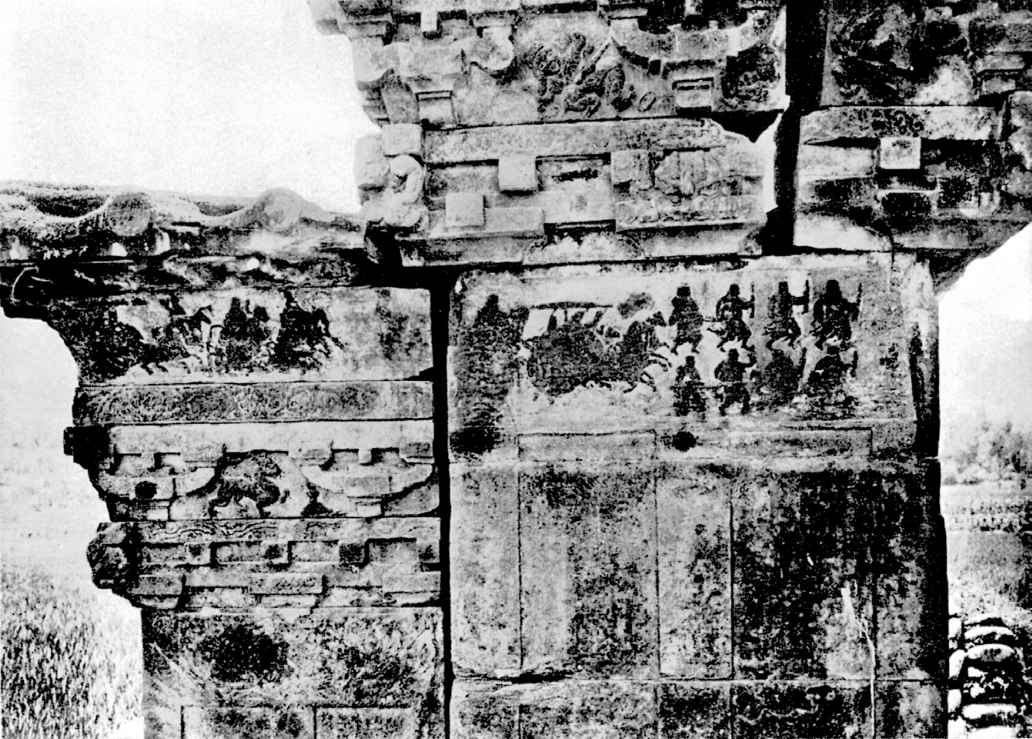

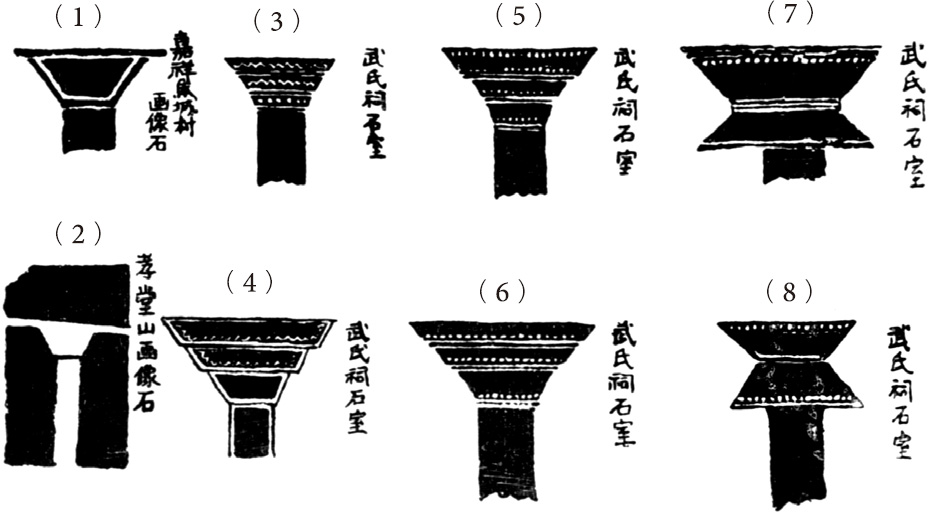

观察此墓,坟丘现皆毁尽全无痕迹,故原型如何不明。坟丘前有享堂,墓区入口处有一对石阙,阙前有一对石狮。可明事实唯此,不知此外还有何种仪饰。石狮大概是迄今发现的动物雕刻品中最古之物,稍带写生韵味,十分巧妙。阙如图1-23所示,主柱与副柱相连,主柱有双顶,柱面有整面的名画浮雕。此处无暇详述浮雕,但内容皆取材于古代圣贤的传记、神话、祭祀风俗等,与享殿内的画像石异曲同工。享殿内的石面上有表现其他建筑物的画面,这是研究当代建筑样式手法的贵重资料。对此的详细说明放在后面。

图1-23 武氏祠阙横断面

孝堂山祠在肥城县西北60里的孝里铺,两间石室刻满了画像。但坟丘、阙等遗址已全部毁损不得而知。高齐的陇东王胡长仁曾途径此地,听长者说此墓主名为郭巨,遂加以重修并建了颂碑。此说是根据祠外的感孝颂而来,却颇有可疑之处。据一小说式传记云:郭巨是西汉时人,因孝养老母欲葬其子而获黄金一釜。如果这里果真是郭巨之墓,应属西汉。可是后人的题刻中又有如此两句:

“平原湿阴邵善君以永建四年四月二十四日来过此堂即头叩头谢贤明”

“泰山高令明永康元年七月廿一日敬来观记之”

永建四年(129年)是东汉顺帝时,永康元年(167年)是东汉桓帝时,祠堂肯定是永建以前所建,但是何时所建仍存疑问。从其雕刻的手法来看,应考虑与武氏祠的手法相去不算太远,认为是东汉遗物更为妥当,但也不完全排除是西汉的可能。

武氏祠、孝堂山祠之外,山东方面还有一些汉代墓祠的遗址。山东省济宁城南八十里处的两城山遗址发现的十六石,上面雕刻着历史和有关风俗,被收入《山左金石志》。东京帝国大学工学部建筑学教室所藏墓石中有大小六块是在孝堂山脚下发现的,和前面说的诸石是同种类型,属石质坚硬的石灰石。估计属于同类但出处不明的墓石以后还会常有。

有关陵墓前立石人文献中可见记载。作为实例有现曲阜矍相圃的石人。石人原在曲阜旧县南八里处鲁国诸王墓区里,恭王馀及其子孙葬于此处,原有大墓20余座,石兽4个,石人3个。其中的两个石人于乾隆五十九年迁移到现在的地方。一个铭文为“府门之卒”,另一个刻着“汉故乐安太守麃君亭长”,都十分古朴、十分重厚,各高七尺许。

四川方面也有不少汉代遗址。《石索》中记载,新都县向北行12里,官道西侧,汉兖州刺史王稚子(名涣,字稚子)的墓前有一对阙,但今已不存。

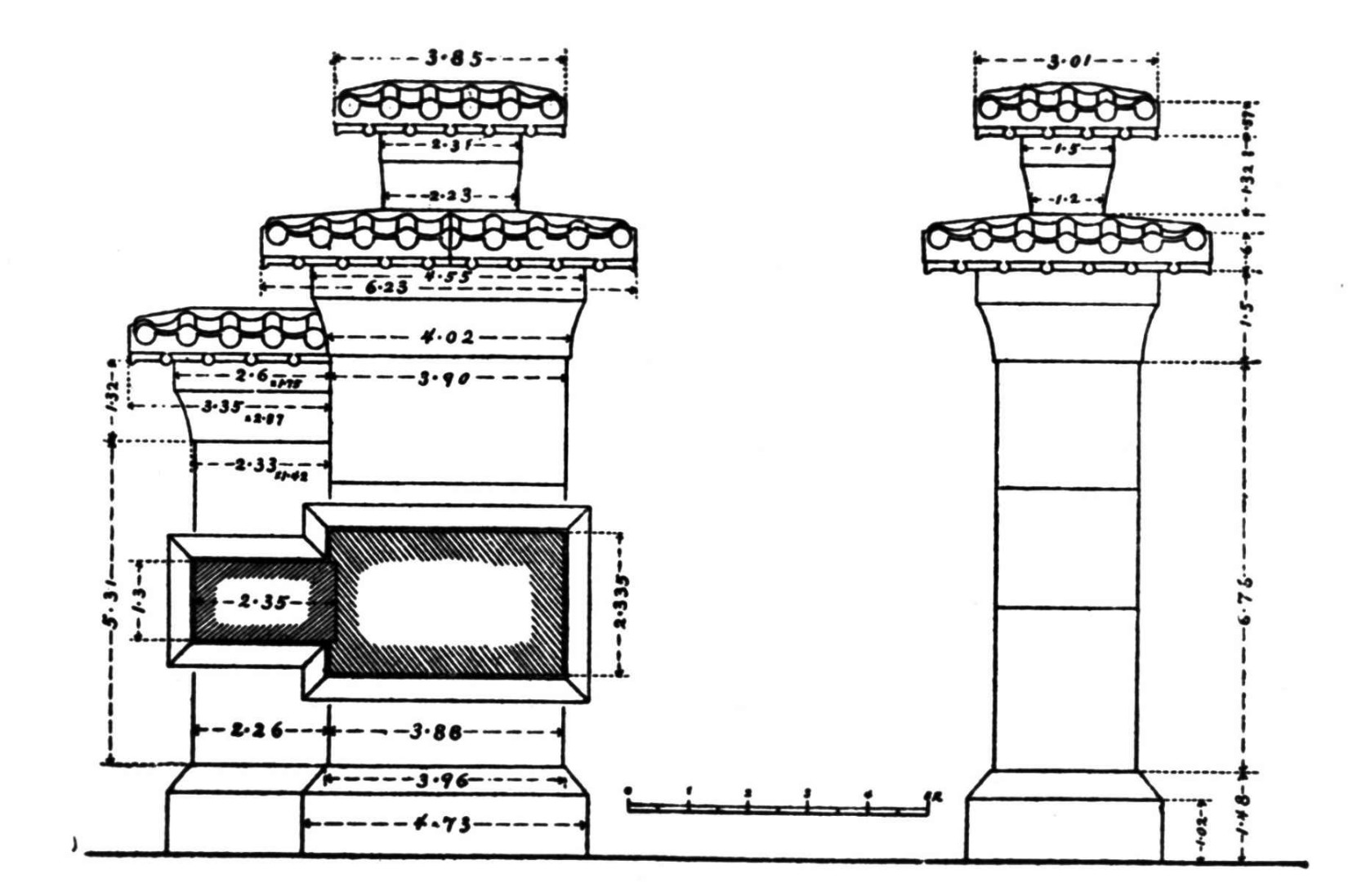

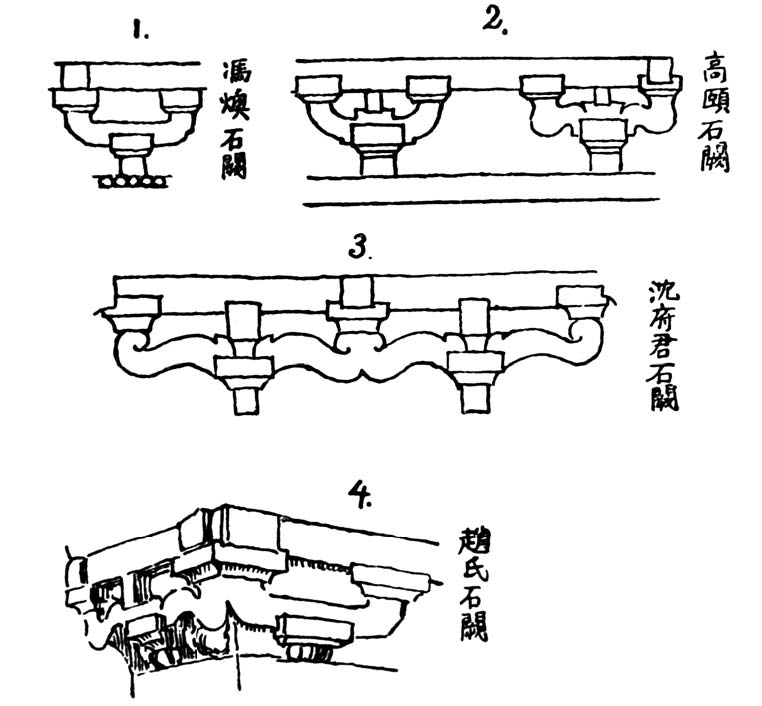

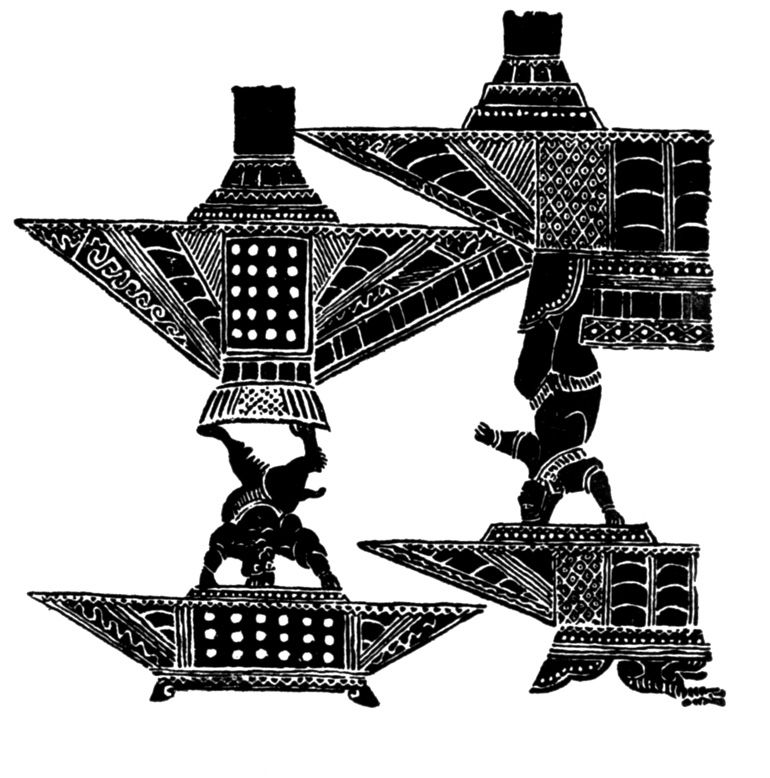

前面介绍了法国三个探险家的报告书(Mission Aacheologique en Chine 1923)中有很多珍奇的发现,其中最令人瞩目的是渠县冯焕之墓。冯殁于公元121年即东汉安帝建光元年,图1-24是其墓阙。斗拱之制明显发达,在日本镰仓时代(19)末期才开始使用的唐式双斗,此处已经出现,同时日本镰仓时代开始实用的扇椽也在檐部上出现了。

图1-24 四川省冯焕的墓阙

绵州平杨的墓阙(见图1-25)里发现了更为复杂的斗拱。曲曲弯弯的拱形用法相当奇特。檐下小壁之隅皆施刻灵兽浮雕,柱上斗拱之隅也施有某种雕刻。其构思之前卫实在令人慨叹,大概为2世纪初期所作。

图1-25 四川省平杨的墓阙

与此相同的是雅安县北二十里处的高颐墓。现已认定是209年即东汉献帝建安十四年所建。檐下小壁上的画像鲜明可见,其样式与武氏祠、孝堂山祠相似,而且更为考究。斗拱与平杨的阙几乎完全一样(见图1-26)。

图1-26 四川省高颐的墓阙

四、庙祠与道观

中国的庙祠已在第二章第二节中略述过,除祭祀祖先之灵以外,也祭祀特殊人物和神仙等。祭祀祖先的就纯然成为祖庙,而祭祀神仙的则逐渐宗教化,最终完全形成了一种宗教,即道教。秦始皇和汉武帝等热衷崇拜神仙,为人共知,因此庙祠的修建必不可少。传秦始皇封泰山而禅梁父,泰山是五岳之一,说明在此之前就有祭祀五岳神的习俗。所谓的五岳是:河南嵩山为中岳,山东泰山为东岳,陕西华山为西岳,湖南衡山为南岳,矗立于河北山西交界处的恒山为北岳。五岳崇拜之风起于何时虽不可知,但可以想像是大禹划定九州时就指定了四周和中央的高山。

这类庙宇以安置神位的堂殿为中心,入口建阙,并备有石人石兽等。其规制与陵墓几乎相同。祭祀特殊个人的庙祠也可解释为同工异曲之物。

现存的汉代遗址有嵩山西南麓的中岳庙,位于河南省登封县东八里处,庙前有两个石人。右侧石人的顶部刻着“马”字,形态古朴,比例奇特。大概和下面将要记述的太室石阙为同时代产物,或者更早也未可知。

太室石阙在中岳庙南约百余步处,据铭文得知此为元初五年(118年)四月阳城县长吕常所造。形式手法与武氏祠的石阙几乎完全一样,表面有人物和动物的浮雕。大概是现在已知的带铭文之物中最早的建筑遗物。

登封县北十里,崇福观东二十步处,有阳城县开母庙石阙。其样式、构造、表面的雕刻几乎与前者完全相同。铭文上有“延光二年”,与前者同属东汉安帝时期,时间上仅晚五年(123年)。

登封县以西四十里,邢家铺西南三里处有嵩山中岳少室神道之阙。这也和前者几乎同样,但铭文上的年号已经残缺。但比较铭文之样式手法,可断定是延光二年之作无疑。

关于筑台祭祀神仙也有相关记载。《汉书·郊祀志》载,“王莽二年(9年)兴神仙事,以方士言,起八风台于宫中”。台是积普通石料筑起的高台,台上还有其他建筑,但不知八风台用何手法。《石索》中记载了一种带有“存当”之字的瓦当,可以认为是建八风台所用之物。

道观是道教的迦蓝。道教本来是老子倡导的哲学,以后宗教化了。这是因为与佛教竞争致使最终出现了特殊的迦蓝,所以应该有理由考虑道观的发达是在晋代以后。

据传说,东汉的顺帝(125~144年)时,张道陵自称从太上老君处得受秘术,遂创天师道。这恐怕是以老子为教祖,首次创立出的宗教形式。其后桓帝在宫中祭祀老子。如此,道教逐渐得势,终于发展到可以与佛教抗衡的地步。汉末之前,祭祀神仙的庙祠、一些不得要领的杂祠已有很多,而冠名为道观、体裁工整的迦蓝此时尚未发达。

五、佛寺

佛教传入中国是东汉明帝永平十年(67年)时的事。有关当年的情况已在史籍中明确记载。摘其要录之:永平七年(64年),明帝梦见有金人自西方飞来,遂遣郎中蔡愔、博士秦景、王遵等人前往西域。他们到达大月氏国,遇见天竺的沙门摄摩腾、竺法兰,迦回汉土。摄摩腾以白马负驮佛经先出发,于永平十年抵达洛阳。继而竺法兰亦达,在洛阳雍门西兴建迦蓝,名称“白马寺”。二人住入此寺翻译佛经。相传白马寺是中国佛寺的开端,但有很多学者认为这是后世的捏造而不予相信。

不过,据文献记载,佛教早在此之前即已传入中国。明帝之弟楚王英因崇尚浮屠之仁慈,明帝遂于永平八年(65年)归还其所献赎品,以助伊蒲塞桑门之馔(20)。西汉哀帝元寿元年(公元前2年),一个名叫景宪的人自大月氏国王使臣伊存处得到口授浮屠经,武帝元狩年间(公元前122~前117年)伐匈奴获金人,香华礼拜供祭在甘泉宫。秦始皇时(公元前246~前210年)沙门室利防等18人赍佛经来华,帝以异其俗囚之。当然这些传记的真伪难以判断,但西域地区早已盛行佛教,所以认为佛教至少从汉初开始就已传入中国的说法并不是无稽之谈。

虽说白马寺建成之前佛教已经传入,但佛教的特殊建筑并不存在,应该说白马寺是最早可以称作佛寺迦蓝的建筑。

白马寺在洛阳城西,《洛阳迦蓝记》中也有西阳门外三里御道南的记载。现地在洛阳县东郊所辖国道北侧,这是因为洛阳的位置古今变迁的缘故。现状是一大迦蓝的规模尚存,但创立当时的遗物未能发现。

有关白马寺的建筑没有任何考证,据日本工匠的传说,白马寺迦蓝是模仿天竺的祇园精舍营建的,而日本的四天王寺迦蓝又是模仿白马寺建成,这完全是空想,没有任何根据。印度建筑和中国建筑性质上根本不同,样式上彼此的趣味也不同。如果白马寺有仿照印度式之处,也应该只是限于其中的一部分,或者是细微手法,或者是佛像安置设施以及装饰等方面运用一些印度样式而已。这一事实从六朝遗物中能够得到充分的证实。

中国建筑正如前述,是由一种特殊的发达成就了一种特殊的样式,中华民族以此作为自己民族固有的优秀建筑而引以自豪。他们一定认为西域的佛教迦蓝是一种奇丑的低级建筑,所以不会把迦蓝作为典范加以模仿。这和日本初期的佛教建筑几乎都是模仿中国建筑的情况完全不同。想来,东汉时期开始兴建的佛教建筑就是我们今天还能在中国各地见到的普通佛寺,和中国的宫殿官衙异曲同工。只是因为当时人们不知佛教教义、作法仪式、佛像安置设施、内外的庄严宗教形式等,在这些方面须要遵从西域做法,如此而已。这就如同罗马刚刚修建基督教堂时,把曾经作为法庭使用的罗马式巴西利卡原封不动地转用为教堂,还有日本刚开始修建佛寺时,将苏我稻目(21)的宅第权充寺庙,这些情形都如出一辙。所以说,中国最初的迦蓝并不是特别为佛刹迦蓝创造出来的新型建筑样式,而是把已有的宫殿官衙样式按照原样充作了佛寺建筑。

现在存在问题的是塔之建筑。关于白马寺创立当时曾否建塔,现在没有文献可考。假设曾建塔类,塔是为收藏舍利而建,必定使用印度的特有样式,中国自古没有如此性质的建筑,所以也无法以原有的中国建筑作为替代,也就是说必须要以西域样式为准方可。

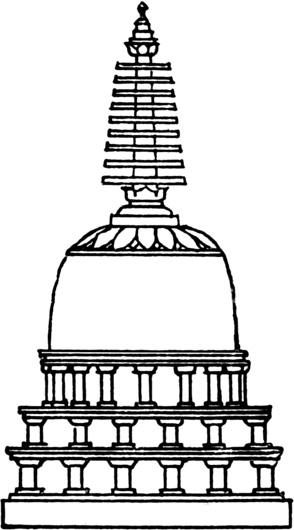

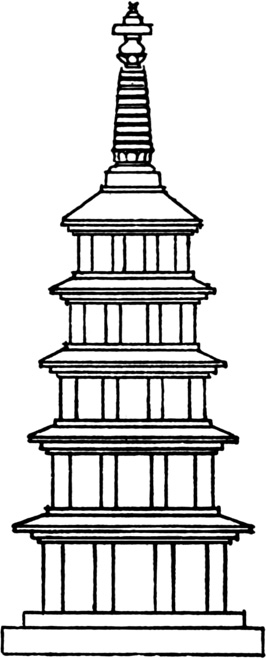

中国最初的塔是何种形式,既无文献亦无遗迹可考,直到六朝时期才能在石窟寺的雕刻中见到塔形。最初的形状是三重、四重、五重乃至多重形,塔身多为四角形,也有少量多角形,与今天一般可见到的中国塔基本上没有差别。这种多重的中国塔与印度乃至西域的古代诸塔在趣味上有着很大差异,看上去两者间没有密切关系。唯独塔顶相轮稍示彼此略有关联而已。

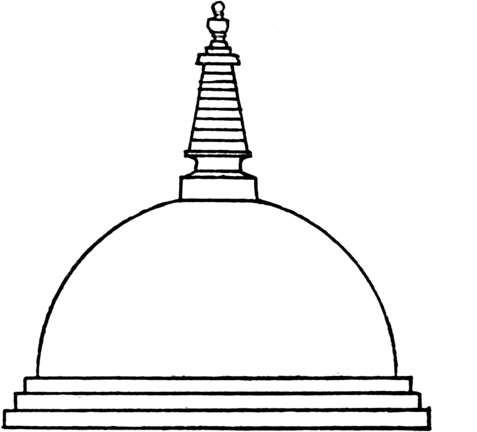

这里又有一个问题,假设中国最早的塔与出现在六朝初期的遗物为同一类型,那么,这类塔型果真是从印度塔窣堵婆(Stupa)变化而来的,还是中国自己的新创呢?

认为中国塔是从窣堵婆变化而来的说法确实有些根据。中印度的窣堵婆(见图1-27)传到大月氏国即犍陀罗地区后明显地融入了泰西古典手法,同时又带上了几分中国情趣(见图1-28)。再看东土耳其斯坦发现的窣堵婆遗址,趣味更加接近中国的。事实上窣堵婆越向东进就越接近中国样式,最终从印度的窣堵婆发展成了中国式的佛塔(见图1-29)

|  |  |

| 图1-27 印度塔 | 图1-28 犍陀罗塔 | 图1-29 中国塔 |

中国塔的性质明确地显示出多重形式,每层必有天顶,远远伸出的房檐暗示塔为木造,而檐部较浅的暗示塔为砖造。每层都有房间的功能,而不仅仅是为了外观。这个事实自唐代以来已被具体证实。这样一来,说中国塔是从印度窣堵婆变化而来的解释就不够充分了,必须还要得到某些其他的启示。

用来说明这个问题的学说是楼阁起源说。我辈曾试提过建议,我们考虑,中国自周秦以来就有楼阁发达的痕迹,而楼阁正是两重、三重的建筑。中国在营建新塔之际,一方面从原有的楼阁建筑中得到启示,另一方面又在窣堵婆里寻求佛塔建制,两者互相融合,最终成就了一种中国佛塔的样式。

白马寺创建以来,汉和西域的往来更加密切。桓帝建和元年(147年),安息国僧人安世高来到洛阳。同帝永康元年(167年)月氏国僧人支娄加谶来到洛阳。此外还有很多佛教徒从西域来到中国。他们必然会从西域各地传来各种佛教艺术,给予佛教建筑极大影响。当时的西域佛教艺术当然是指所谓的希腊印度系的艺术。就这样,在汉土上,这些新艺术渐渐地普及起来。

自佛教传入到三国终结的这个时期,有关佛寺建筑的记录十分匮乏。搜集散见于文献的记载不过只有以下数种:灵帝建宁三年(170年)建豫章大安寺;献帝初平四年(193年)笮融于广陵建佛寺;同帝延康元年(220年)建武昌昌乐寺等,各寺均未载详情。三国时代,吴孙权黄龙元年(219年)武昌建慧宝寺,嘉禾四年(235年)金陵建瑞相院,赤鸟元年(238年)苏州建通玄寺,同四年(241年)金陵建保宁寺,同五年(242年)四明建德润寺,同十三年(250年)扬州建化城寺。这些都是中国中部地区,特别是长江以南的实例。中国北部一定也兴建了很多佛寺。但是佛教的鼎盛,佛寺建筑的大发展还是要等到两晋以后的六朝,汉代还处于萌芽状态。

六、碑碣及砖瓦

碑碣原本不该独立于建筑物之外,而应作为建筑的附属物进行观察才较为妥当。但因其形式颇富趣味,是研究建筑的重要资料。故在此简单记述其概要如下:

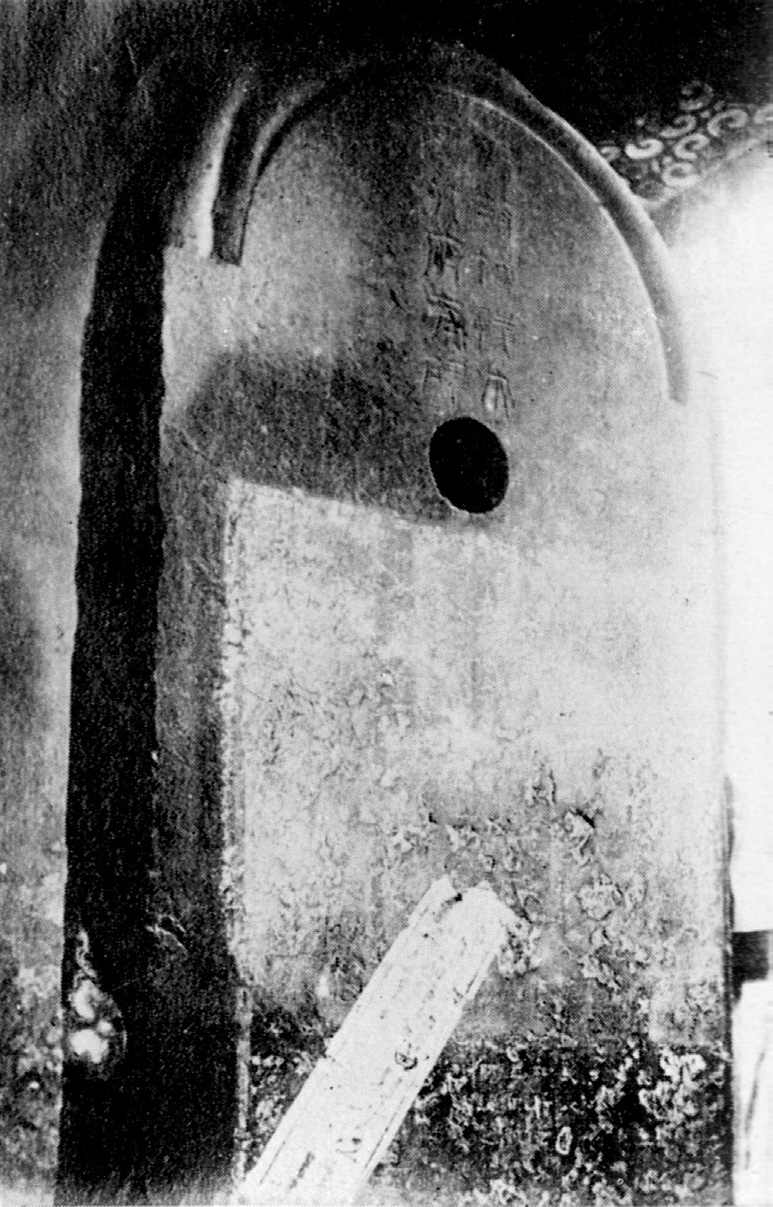

碑碣起源于何处尚未得到证实,但是,周代祭庙时,为系牺牲之用而在庙庭竖碑,葬仪之际,为下棺于墓穴而在穴之两侧竖碑,碑的上部开一圆洞,以棒穿洞,棒上结绳,以绳吊棺,传说这就是碑的起源,为常人所信。

现存的实例中比东汉时期更早的古碑尚不得见。最古的形式是下有台基,名为“趺”,上立板状碑体。碑的顶部为尖形呈兜巾状,名为“圭首”。碑的上部开小圆穴,名为“穿”。图1-30是山东省济宁文庙的汉碑,合于此例。“穿”即为系牺牲供品或下棺时嵌棒之用。

图1-30 山东省济宁文庙的汉碑

下一例的碑头一变为半圆形,图1-31的汉碑和图1-30同出一处,是此类碑的典型代表。再下一例,与半圆形外轮并行刻有垂虹形覆轮,这条覆轮名为“晕”,有单层的,也有多层的,有左右均齐的,也有偏向一方的。此外还有若干异例,在此省略不述。图1-32载于山东省曲阜的文献中,是汉故博陵太守孔彪之碑,是此类碑的典型。

图1-31 山东省济宁文庙的汉碑

图1-32 山东省曲阜文庙的汉碑

碑的表面一般要阴刻铭文,上方篆刻题铭。后世又出现了碑阴碑侧都刻铭文的类型。

碑的形式到六朝时有了变化,到唐代再变并于此大功告成。其变迁的过程将逐章按年代加以说明。

汉碑之例颇多,文献有《寰宇访碑录》《金石萃编》等,记载了很多碑例。实例渐次也有新发现。如举其中最为显著之例,则有山东济宁之益州太守北海相景君碑(汉安二年即143年)、同处之汉故郎中郑固之碑(延熹元年即158年)、同处汉故执金吾丞武荣之碑(建宁元年即168年),此皆为有圭首之例。山东曲阜故博陵太守孔彪碑(建宁四年即171年)(见图1-32)有正晕。山东曲阜泰安都尉孔宙之碑(延熹七年即164年)有三条偏晕。其他作为碑面有雕刻之异例的有白石神君碑(光和六年即183年)。另外,碑的表面刻有四神即青龙、白虎、朱雀、玄武的,或四神中只刻朱雀、玄武二神的,还有头部之晕渐变成龙形的。四川省的高颐之碑(见图1-33)为其中一例。

图1-33 四川省高颐的碑

下面有必要就砖瓦费上数言。汉瓦的种类繁多,在此不可能一一赘述。其中,世上使用最多的是刻有以下文字的瓦当:长乐未央、长乐万岁、长生无极、千秋万岁、长生未央、延寿万岁、永奉无疆、亿年无疆、延年益寿、宜富当贵等。此外还有刻着万岁、上林、延年、甘林等二字的瓦当,也有刻着特殊建筑名称的。总之,由于远古的中国习俗极崇尚文字,所以瓦当上一般也刻文字,如后世那样使用动物或花纹之例则很少见。图1-34是汉白鹿观所用之瓦,瓦上并刻二鹿实属珍奇。《石索》的解释是:

“三辅黄图上林苑中二十一观,有白鹿观,疑即此观之瓦也,鹿甲天下所以表瑞”。

图1-34 汉白鹿观的瓦当文

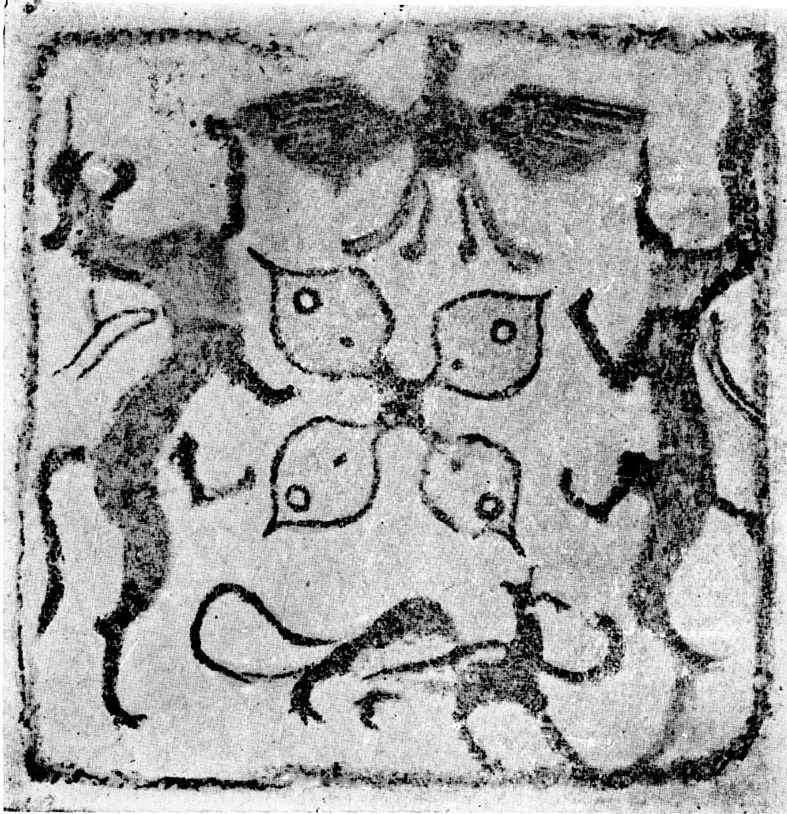

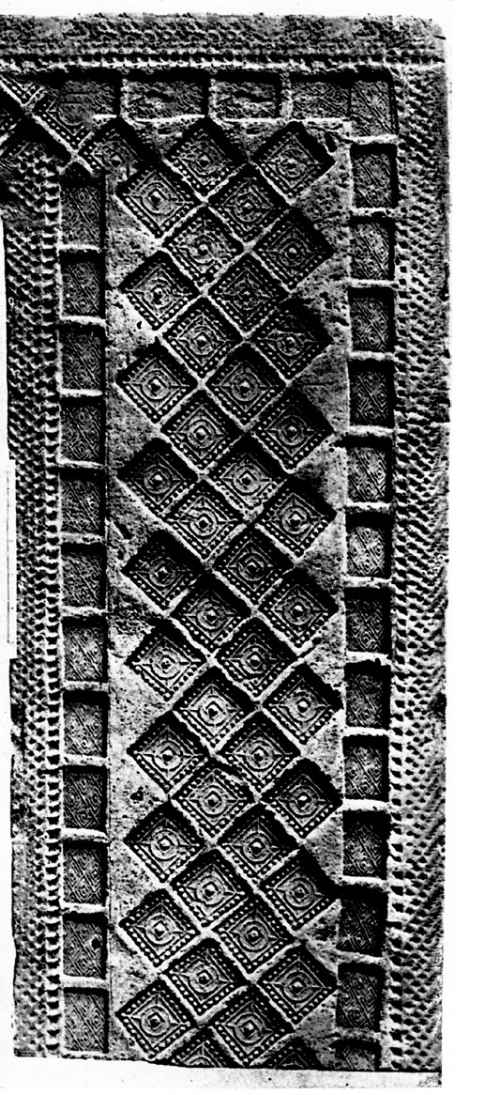

砖近来也常有发现,有铭文的不在少数。《石索》所载最早的有铭文砖是竟宁元年(公元前33年)。砖形也有若干类,纹样的种类也是各式各样,难以一一讲解。最令人感兴趣的一例是盛冈的太田孝次郎收藏的四神砖(见图1-35)。与此同工异曲的一例《石索》里有记载,见图1-36。几何学纹样例属图1-37之形的不在少数。武氏石室的画像中可见楼阁图,图中屋顶上的砖肯定就是此类中的一种(见图1-42)。下节再就此说明。

图1-35 汉代砖上的四神纹

图1-36 汉代砖一例

图1-37 汉代砖一例

七、汉代建筑的细部

以上略述了汉代的各种建筑物,现综合以上事实,考察一下当代建筑的细部手法。当然,能够明确了解细部详尽情况的遗物十分匮乏,难以期待正中核心。作为试验,一半参考石阙上残留的部分手法,一半研究武氏祠、孝堂山祠和其他所谓像画石中见到的建筑图样,更参考坟墓中发现的明器中具有建筑性质的物品,彼此进行比较考察,以期探知当代建筑的大体手法。

为方便计,先就建筑各部进行考察,最后再予以综合判断。

(一)柱础

关于柱础,《石索》中可见两类(见图1-38)。其一,(1)是安装自然石原物,只在柱底部加上相应的修饰。这种类型适用于比较高级的建筑。其二,(2)是把础石的上面切成平面,再把柱子的底面也切成平面,两个平面相接而柱立。这种类型适用于低级建筑。没有见到刻成刳形的础柱或相似之例,日本自奈良时代就有刳形础石,故可以想象中国自六朝开始也用了此种础石。

图1-38 武氏祠画像石柱础

(二)柱

柱当然是指圆柱。本来“柱”的注音就是マルバシラ(22)。但《石索》中可见的图1-39(4)是角柱,因此认为角柱也同时存在应无问题。大建筑所用常为圆柱,正如现在中国各地所用都是圆柱一样。柱的上下同大,外轮廓是并行的垂直线,这说明凸肚状支柱此时尚未传入。

图1-39 汉柱头

(三)斗拱

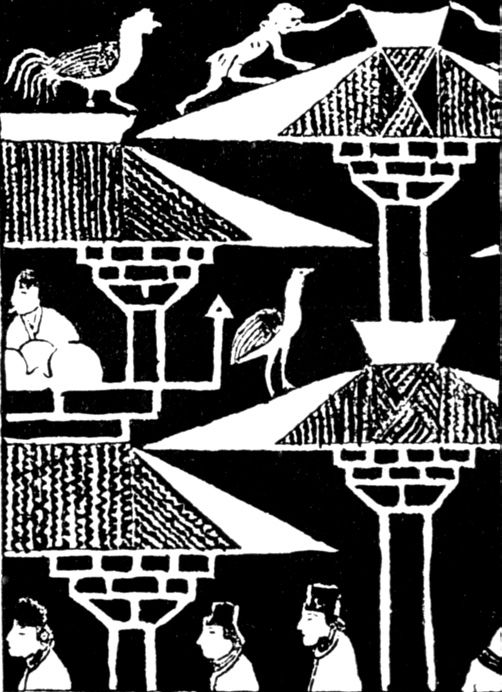

中国的斗拱从周时起即已发达,到了汉代更加发展,并产生了多种多样的变化,这在前面已经讲过。图1-40各式是从《石索》记载中搜集而来的,此外的图1-41、图1-42中也可见到特殊之例。《石索》所载武氏祠、孝堂山祠、焦城村等石刻中的图样十分僵硬,以此来推测当时的斗拱手法相当困难。幸亏有四川省的石阙遗例(见图1-40),二者对比多少可以做出一些解释。图1-39(1)和(2)大概是要在柱顶放上大斗之形。图1-39的(3)(4)(5)(6)可以解释为大斗上还要再放一个拱,表面的装饰手法也各有小异。图1-39的(7)(8)的轮廓较之前者形状不同,不知鼓形的意义何在,大概下部是个突出来的拱,上部是普通形状的拱。图1-41明确表示了斗拱组织,图1-42与图1-39的(3)(6)同工,装饰方面更下功夫。

图1-40 四川省石阙的斗拱

图1-41 孝堂山画像石屋脊装饰

图1-42 武氏祠画像石装饰

四川省的实例是具体表示汉代建筑性质的重要材料,就此,京都帝国大学的滨田文学博士在为祝贺内藤博士花甲的《中国学论丛书》里发表了论文,以“关于法隆寺的建筑样式与中国汉六朝的建筑样式”为题。其中第五章的题目是“汉代至六朝唐代的斗拱变化过程”,介绍并记述了四川的这件遗物。图1-40是该书插图,其中(1)为少见的二升斗,瓜拱上有绘纹。(2)的左侧也是二升斗,瓜拱的弧度很大,有明显绘纹。右侧也是二升斗,瓜拱成S形,曲线强劲有力。(3)是连续二升斗,拱成缓弯S形,末端成涡形。这些手法和日本法隆寺正心瓜拱的手法之间一定有些因缘,这样认为决不是凭空杜撰。滨田博士在他的论文中特别提到,尤摩·弗普罗斯收藏的明器(望楼)的斗拱与法隆寺的正心瓜拱几乎完全相同。(4)隅角处用了一种奇特的手法,和(1)和(2)之右图所示手法有关联。此外还有若干有趣之例,因未能现场观察,故不免有隔靴搔痒之感。总之,汉代斗拱的发达程度要在我们的想象之上,期待今后能有新发现来进一步阐明汉代建筑的真相。

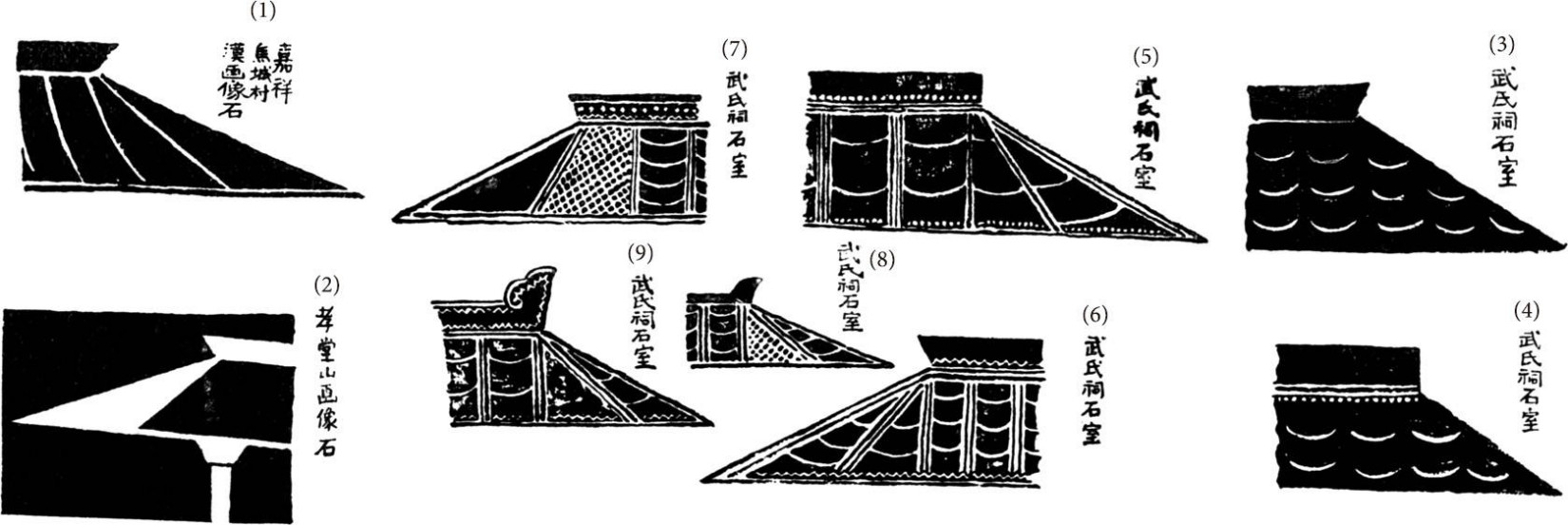

(四)屋檐

屋檐在阙上表现为“椽”或“扇椽”,圆檩条以下相当于小壁的部分常可见雕刻的实例。雕刻或是灵兽或是人像。这类雕刻最常见的是刻在阙柱直上方的斗拱之间,也有把四神刻在柱面上的实例。屋檐远远伸出,微微上翘。但是有画像石的屋檐是绝对不上翘的,另外观察作为副葬品的明器,上面的宅屋模型也没有发现上翘现象。可以说,汉代无论宫殿还是民宅,屋檐皆无上翘。即使有,其程度也低得未能引人注目。

(五)屋顶

屋顶形状在遗物的画刻中几乎都是庑殿顶,低级建筑里可见悬山顶,但没有歇山顶。不过可以考虑歇山顶也同时存在。

屋顶的轮廓看上去几乎都是直线,即使有若干弯曲,程度也极轻微。

葺顶材料当然是瓦和砖。用瓦时即所谓的大式瓦作,盖瓦和仰瓦混用,屋檐处用勾头、花边瓦或滴水瓦交替排列。砖瓦混用的葺形见于图1-43的(5)(6)及图1-41。图1-42看上去似乎全部用砖葺成。屋脊则用各种功能不同的瓦葺成,两端装有蚩吻之例,见于图1-43(6)(7)以及图1-41。传说蚩吻本是龙的九子之一,因生性好水,所以放置屋顶以防火灾。又传,此习自西汉武帝筑柏梁台时开始有之,甚不足信,应该从周代就开始作为某种装饰使用了。《石索》中所载的蚩吻并不像从动物之形变化而来的,但也无法以此来考证当时的实物。另外,屋顶的坡度较缓,多为四至五寸,但用这些说明事实也不够充分。作为明器的房屋模型一般也只有四五寸的坡度,所以应该可以认定当时的建筑物屋顶就是如此。

图1-43 汉屋瓦

屋脊上装饰物之例见图1-41和图1-42,都是些灵鸟灵兽,但创意的根据不详。

(六)人柱

以男女人像代替支柱的手法很早即用于西亚,其中最精彩之例见于希腊。而武氏祠石室的画像中亦有同例,实在令人生趣。图1-42一方的女人用头和手,另一方的怪人用双手支撑着屋顶。这种怪人左右各有一对,还有怪人倒立着用脚支撑屋顶,既觉奇特亦觉残酷。

(七)栏杆

栏杆例见于图1-41和图1-44。图1-44过于简单不得要领,为普通栏杆。图1-41中的栏杆装饰漂亮。

图1-44 武氏祠画像石栏杆

除以上略述内容之外,还有一些细微之处应该举例,但在此省略。以上细部手法展示得较好的,作为实例有四川汉阙,作为画刻有武氏祠石室(见图1-42)。有关石室的画像《石索》里有如下解说:

此通三四層為一事在第三石之末雖無標題状在前二段秦事之後其樓閣工麗人物精嚴疑當日阿房宮之制所謂五步一樓十步一閣者否亦君侯宅第也畫樓重櫛上綴鳥獸屋瓦鱗次鏤柱樓有四阿,左右有罘罳各琱刻石人相承為柱兩柱左右央輔相望閣道相屬……

此解说恰当与否姑且不论,这里虽比不上阿房宫的五步一楼,十步一阁,但也确实是秦汉时代最善最美最理想的建筑表现。由此也证明了前面宫室一节里引用的宫室之壮丽华美的叙述绝不是架空的妄言。

八、装饰纹样

汉代的装饰纹样比起周代有了显著进步。周代的纹样古朴而迟重,虽有异常的威力却缺乏流畅清秀。汉代纹样去掉了周代的迟重进而畅达,且又不失古朴,仅雄健之气尚存这一点就足以令人惊叹。

汉代纹样在金石及其他工艺品中实例不少:于金属有镜类,于石器有玉类、画像石、砖瓦等,于工艺品有最近朝鲜平壤南郊属汉代乐浪郡遗址的坟墓中发现的各种家用器具。这些实物足以推知当时工艺美术的进步状态,但对这些实物本身的说明当别属他项,故在此省略。

对适用于建筑的纹样现在知之不多。现存之物主要是瓦当纹样,前项已就此略行观察。关于装饰室内所施色彩纹样尚无可用作参考的遗物。

在此想就周汉纹样的性质比较说上几句。周代的纹样中,有数种属于动物,但都与写实相去甚远,要搞清其实体十分困难。但汉代以后,手法明显接近写实,如镜、墓石上刻画的四神,既简单又得要领,让人感到一种飘飘然的神韵。龙在周代终未得见,到汉代才开始出现其似于兽类的形象。周代没有足以称为藤草花纹的植物形纹样,汉代则出现了此种纹样。周代有几何纹、雪纹等多种纹样,但都带有坚硬凝重的气氛。进入汉代以后,那种气氛得到化解,产生出较为柔和的感觉,每一根线条都开始活跃起来。可以推知,建筑领域也走过了与此相同的行程,比起周代,明显地变得丰丽起来。

————————————————————

(1) 原著标为1162年,如接上节,疑为1122年之误。此断代与我国惯例不符,照引原著所用年号。

(2) 原著出版时,殷墟的发掘成果尚未被公认。

(3) 昭和六年=1931年。

(4) 指《尚书·舜典》。

(5) 即门槛。

(6) 原著为“齐灵公”,应为晋灵公之误,见《左传·宣公》“晋灵公不君,厚殓以雕墙”。

(7) 即镐京,今陕西西安西南。

(8) 见《汉书·杨王孙传》。

(9) 1里=500米

(10) 1尺=0.333米

(11) 1丈=3.333米

(12) 按1坪等于3.3平方米计算,约为115500平方米。

(13) 计算同上,约为92400平方米。

(14) 计算同上,约为33万平方米。

(15) 见明朝王世贞《艳异编》卷三十一·男宠部。

(16) 大正十二年=1923年。

(17) 约5.2万平方米。

(18) 1878~1919,20世纪初法国著名作家、旅行家、探险家。

(19) 镰仓时代=1185年~1333年。

(20) 见《后汉书》。伊蒲塞即男居士,桑门即出家沙门,助馔即供养沙门之意。

(21) 苏我稻目:日本古代的中央豪族,钦明天皇妃之父,用明、崇峻、推古三天皇之外祖父。

(22) “丸柱=圆柱”的日文读音。