云冈日录(上)

京绥铁路——大同东华客栈——云冈路上——石佛古寺——由石佛寺与西部相连的每座石窟——沙畹所记述的第一窟概观——沙畹所记述的第二窟概观——北魏佛像颜面的一种典型——云冈的严寒——第二窟拱洞西侧的菩萨像——第二窟的菩萨像构造——第二窟东壁上的释迦、胁侍菩萨以及合唱团的大雕刻

大正九年(1920)九月十日 山西省大同

今天终于到达了大同府,明天上午将抵达云冈。至此,云冈石佛寺已不再是风传耳闻中的一个空幻的名称或者一幅照片了。

今天早上八点三十五分,我们从西直门出发,从西直门到青龙桥为止的那段路程其实是回顾了一下不久前我们曾经走过的一段旅途。这次,后藤朝太郎先生也与我们同行。

早在读波兹特涅夫的纪行文时我就已经熟知了张家口这个地名,所以,非常想下车看一看,然而,到底还是迫切地想快一点儿一览大同石佛寺的风采,所以只好割爱了。从张家口到大同途经的京绥铁路沿线大体呈现出了一派同样的景致:低矮的丘陵沿着河川缓缓地向前延伸着,河流区域两岸的平地上,高粱和大豆已经熟透,明灿耀眼的金黄色在略显阴沉的大气里平和而沉着地兀自静默着。除了杨树、柳树和榆树之外,几乎看不到什么大树;那一片片树丛为此地的风景增添了最协调的情致。一座座丘陵上,稀稀疏疏的碧草无法全部遮盖住山岩,恰好相映成趣地构成了褐绿色相间的、视觉舒适的一层山表。间或会有几块山岩突兀地挺露出来,那近似朱红色的赤红色调也令人产生一种豪迈畅快的惊奇之感。偶尔也会望见山顶呈现出一片钴绿色,从山腰到山脚之间,则斑斑驳驳地覆盖着一层麦浪流涌出的金黄色。远处有河水在悠然流淌,三三五五骑着驴的人儿沿着河道南来北往;不时地还有骆驼队悠然从容地从眼前走过去。

在一个名叫“下花园”的车站稍前一些的地方,这片丘陵突然变成了一座富士山形状的、无尖顶圆锥体,表面粗糙、材质颇似砂岩的褐色山麓上,城墙、望楼、城门和白杨树次第排列而成的一行队列接二连三地映入眼帘,令我们这望惯了平坦辽远的景致的双眼无限惊奇。

到达天镇的时候,暮色已经袭来。站在阳高县城极目远望,只见远处的天边尚有些微的夕阳余晖闪动着柔和的光芒。

其后,火车一直是向着高处爬行,据说最高处将近四千尺。

在北京与许多人一起聚餐时,近期刚刚从大同旅行回来的人都说大同现在是刺骨般的寒冷,所以,我们多少做了些保暖的准备,可实际上却也不过是一身夏装再加了一顶头盔而已。到了夜里才切实体会到这里的确是秋凉似水,寒彻筋骨。

晚上八点,我们终于到达了大同府。夜晚在中国内地的车站下车,真的有一番独特的感觉。我们第一次体会到不知所措的仓皇感,是在两年前到达河南省洛阳的那一次。而今夜,在这个车站,感受到的也是同样的滋味。众多招揽客人的旅店伙计手执一盏用铁丝编成的方形或圆形的灯笼,灯笼上用红色或黑色的毛笔字写着旅店的名字。他们朝着火车门蜂拥而上。由于我们事先就打听好了,所以指名要住东华客栈,并把行李交给了那家旅店出来招揽客人的伙计。

东华客栈比想象的干净,伙食也非常不错。客栈的伙计似乎非常习惯接待日本旅客,所以,住在那里感觉很舒服。在这种北方的客栈里,也可以体味到诸如“怀恋”“安恬”以及“宁静”那一类的感觉。

客栈里养了好几条狗,胖得浑身滚圆,一看就知道肯定是吃了太多油腻的好饭食,并且相互间血缘似乎不会很远。它们也和客栈里的伙计们一样,丝毫不认生,甚至上蹿下跳地跟客人亲热。

饭后,我们走出回廊,一边环视着宽敞的庭院远处那以异常鲜明的透视手法布局出来的建筑物群,一边就假面具、脸谱以及博山炉和六朝佛像等主题畅谈了许久。

九月十一日夜 于石佛寺

我们从大同的旅店带上了一个跑堂和一名伙夫出发。跑堂名叫白玉堂,伙夫名叫方喜。

小白今年二十五六岁,干净利索而且聪明机灵,所以,很快就和我们混熟了。

打发小白去买蜡烛,他却迟迟不归。我们住的地方是石窟寺里面的一间厢房,是一座名叫“东客殿”的客房(见第二十四幅图片)。在那间漆黑的房间里愣了一会儿神,今天一天所感受的印象以及时时涌来的激动之情错杂无序地在我的心头摇曳冲撞;同时,身处异国他乡时自然而然会袭来的不安感与此处这超出想象的寒冷空气融在一起,一阵紧似一阵地逼近全身。远处,毛驴拉长了那特有的、鲁钝的悲声在夜空中嘶鸣。院子里的狗也此起彼伏地狂吠了起来。

寺庙里的僧人给我们送来了红色的大蜡烛,把它往一只木制的烛台上插。由于烛台座眼过粗,蜡烛插得不太稳。挺大的一根蜡烛,发出的光却不够亮堂。

过了一会儿,小白端来了茶壶和开水,终于,房间里有了几分人气儿。

在黑暗的房间里,自然而然地,我反复回味起了今天下午看到那些石窟后所得出的印象,内心交错着几欲跪地膜拜的爱慕之情和忍不住想冲向随便一个什么人立刻大打出手的满腔怒火。前者,是缘于古代美术不朽的美丽带给我的惊喜;后者,则是出于对那些最近对佛像进行的粗劣修复所生出的反感。如果你也年纪尚轻并且是初次来访的话,我相信也一定会获得相同的第一印象吧。

而如今,几次三番进行修复的可怖的魔掌已经如火灾或者传染病一样蔓延起来。如果想一睹云冈风采的话,那么,至少应该趁早现在就来。如若来迟,迟来多久必定就会与多少件宝物失之交臂。

沙畹的书早在两三年前我就开始注意了,却终究没能买到。因此,这次从公使馆的藏书里逐一进行了概略的抄写后带来了。此前观看沙畹绘制的图谱时令我所惊叹的东西,及到此地一看,则完全呈现出一副出乎意料的模样(这是由于反复修复时使用的油漆、颜料等造成的后果),有时甚至惊得人目瞪口呆。

在龙门,数百座佛像的头被拔掉了;而在此地,却在丑不忍睹地进行着反复修复。屈指可数的几座石窟的佛像,竟被弄得宛如粗鄙的喇嘛寺里的偶像或曼陀罗一样,色彩艳腻、油光锃亮。

*

然而,美好的事实无论何时永远都不会改变其美好的本质。透过破坏和污损之处,如今仍然可以看到无数美轮美奂的佛像熠熠生辉。在那被丑化成妖怪一般的反复修复的背后,依稀可以窥见佛像本身所潜藏着的那些可敬的创造者们身上的空想、热情、喜好与魂魄,一如透过水沟的沟底我们依然能够望见冬日午后的惨淡的太阳一样。

今天的最大收获,在于战胜了备感失望的第一印象,并开始发现了隐藏在佛像深处的真正的价值的存在。倘若我们只凭最初一两个小时的考察就轻率地绝望而归的话,则根本不会有幸享受到这伟大的艺术的熏陶了吧。

*

现在,我开始记录今天一天的经历了。清晨的大同真是景致美妙,我们下榻于第一处旅店的心情也很愉悦。房屋建筑是司空见惯的新式旅馆,一进旅店大门,迎面就是一面砖砌的影壁,影壁正中央镶嵌着“东华客栈”几个字,此外还有写着“连升客栈”和“春元客栈”等注明旅馆名称以及联系方式的招牌,排成了一溜儿。招牌后面是宽敞的院子,而院子被砖瓦结构的长排平房从四面围住了。在某一处站定一望,展现在眼前的,宛如一座运用透视画法制作成的美术作品标本一样,感觉如同在观赏日本明治初年时的街市风景图。几年前,我在安徽省徐州市的一家名叫“文明客栈”的旅店住宿时,旅店的构造也是这样的。满天星斗下,白色墙壁映衬在郁郁葱葱的一片苍绿中,点点灯火透过窗玻璃如梦境一样弥散着熹微的黄晕。那一次,游子之思时隐时现地轻轻袭来,于是,我花了一块钱点了唱歌和胡琴的乐班子,然后,在那家旅馆的院子里一边漫步一边在远处欣赏他们演唱的中国乐曲的旋律。今晨,星光虽然不似月光一样皎洁,但天空恰到好处地阴沉着,正好遮住了强烈的太阳光线,使其不致影响我们已然平静、柔润下来的心海。

客栈院子深处是老板家里人所居住的后房的入口,涂着绿色油漆的门扉旁边,若隐若现地可以看到几朵仿佛是安上了弱音器一样的、在背阴处悄然开放的红花在轻轻摇曳,身着靛蓝色衣裳的少女从那扇门里进进出出。此外,越过房顶,那一边土砌的城墙(因为这座客栈位于城堡的外郭)巍然高耸,以柔和的代赭色画出了一道颇具暗示性的天空弧线。

毛驴和马车已经等在外边了,木村君和后藤君二位骑上了毛驴,我坐上了装载行李的马车,客栈的伙计则上了装运厨房炊具、食物材料的另一辆马车。

在北京时,许多人都打保票说山西省的乡下治安方面一点儿也不危险(指土匪之类),所以我们也没有怎么戒备。只是我们想到计划中投宿的寺庙或许有些不便,所以才雇了一个跑堂和一名伙夫,让他们搬运食品、炊具餐具和铺盖等。于是就该谈谈工钱了。我们讲好每人每天的工钱是一个半美元。

这一带的交通工具主要是毛驴,其次是马车。一个身穿白色衣衫的胖女人翘着一双小巧的三寸金莲骑着驴走了过去,马夫在后面跟着——虽说有几分乡野村气,却呈现出一派极富绘画效果的、落后于这个时代的光景。

阴沉得乌蒙蒙的广阔的天空下,一面巨大的土砌城墙巍然耸立着,而它也自成一统地呈现出了一片神奇的具有透视效果的建筑手法,气势雄浑,令人惊诧。

第一座门叫作“玄冬门”,第二座叫“北门”,北门上方建有一座楼阁,楼阁上悬挂着一块匾额,上书“雪中锁钥”四个大字。从相当于外城的玄冬门到内城的北门之间大约一公里的道路实在是景致优美。乌蒙蒙的天空与土墙和黄土结构的悬崖之间是一顷旱田,田里尚未收割的高粱呈现出一片明灿灿的金黄色,轻轻演奏着赏心悦耳的阵阵秋音。

我们从客栈出发时已经是八点多了。一进入北门,眼前便展现出了一座虽有几分土气却令人心情舒适的、纷繁错杂的大城市。街上行人看起来个个面目和善,用来当做挽马桩的石狮子也和北京的不同,别具一番雅韵。

我比同行的伙伴们晚了一会儿才进了北门,一进来就被巡警强行要去了名片。然后,为了购置绘制拓本用的刷子、盘子以及天竺棉和纯白纺绸布料等材料、用具,我东奔西走满城搜寻,买到的这些东西都是日本制造的。然而,用来糊纸格子拉窗的刷子却遍寻不得,我真奇怪中国人到底是用什么工具来糊裱纸格子拉窗的。

路旁的小摊儿上摆着马铃薯、胡萝卜、辣椒、白菜还有光鲜肥硕的茄子;而西瓜到了山西后就愈发显眼夺目了。街上到处都在卖着直径约十六七厘米的、瓜皮黝黑的大西瓜;在一家店铺里,竟然像做日本菜时切慈姑那样把西瓜块儿的边儿齐整整地切成了奇妙的锯齿状。

就在这买东购西的工夫里,我就被远远地落下了,连骑驴的那些伙伴的背影都望不见了。失误恰在这里。

买完东西后,马夫就把车送回了北门。

“为什么要返回去?为什么不朝那个方向走呢?”

对我这个问题他没能理解;而他的一口方言我也几乎句句都听不懂。

如果赶着车去云冈的话,应该是朝这个方向走的。那么骑着毛驴去呢?如果是骑驴去的话,那么,从城内也可以走。——似乎我也只能这么理解了。这一带的人,口音太重了。

我们惴惴不安地从北门向郊外出发了,内心深处隐隐地担心着会不会有土匪或者其他什么人瞄上我们的行李和厨具什么的袭击我们。一边行进一边试图赶走这种忧惧,可这念头却千拂不散。

郊外的风景十分亮丽。已然风化的花岗岩形成的丘陵地表仅长着浅浅的一层绿草,满眼是一片黄色、褐色与绿色相间的柔和景致。这片土地之间,偶尔会看到一些地方星星点点地有几棵挺拔的杨树科树木以其特有的强健体格茁壮挺立着。路旁是看上去数量相当多的死人的坟墓,墓前树着一块块大石碑。没过多久,拉着厨具的马车追了上来,坐在马车上的小白不住地念叨着他那几个骑毛驴的伙伴。

“不能穿过城内去云冈吗?”

“不能。”

“驴子后面有马夫跟着呢吧?”

“没有。”

我这才知道那二位是没有向导带路独自骑驴前行的。

过了两三个小时后,中午时分,我们开始在小站村休息。路旁也有人在卖刚才提到的那种小西瓜,田里也滚着许多西瓜,瓜肉是鲜红色的。我们切开了一只拿出勺子来挖着吃,格外香甜。一个西瓜价格是两到三枚铜板。

我甚至想,如同朝鲜人喜食甜瓜一样,这里的人或许也是以西瓜来代替午饭的吧。

从这儿往前的风景越来越美。我们沿着武周川(今名十里河——译者注)驰行,而形成河床的岩石是粗硬而古旧的花岗岩、角石片或者片麻岩,其颜色或黝黑、或苍绿,或者是葡萄紫色,或者是鲜红色。岩石的褶皱亦多样纷呈,巧夺天工地用尽了折带褶皱法、乱柴乱麻法和云林石法等绝技。

恰如《芥子园图谱》里所讲的乱麻石法那样,小型瀑布喷射出的白色水珠贯流过玫瑰红色岩石之间的景象,是我们平素很难见到的色彩手法。

路旁坐落着一座雄伟的观音堂。观音堂前面,隔着道路,立着一块绘着巨龙的大幅影壁。道路穿过寺庙地基下面的隧道向前延伸着。这实在是只有在中国才能看到的建筑方法,亦独具美感。巨龙的装饰是用大块陶版拼成的。

坚硬的岩石上生长着海滨菱角、紫菀、雉席、品川胡枝子、苦菜、荷兰风炉、岩上莲花和宫草科属的矮株植物,枝头上缀着小小的花朵,一望不由得令人心生怜爱。我们见到的禾本植物有白茅、狗尾草和紫狗尾草。这一带到底气候寒冷,所以植物长势相当贫弱,即使长出来了发育也相当不好。长势好的植物里,树木是杨树,草则是在这一带被叫作“米儿蒿子”的一种艾蒿类植物或者枸杞什么的吧。

两个来自英语圈国家的旅人骑着驴与我们擦肩而过。又过了不多久,一个骑着马的中国人也与我们迎面相遇。他是从与我们正好相反的方向过来的,可是,不知何故,却捎话给我们说,在后面约六七华里的地方,有两个骑着驴的日本人让我们等等他们。我这才知道两位同伴还在我们的后面呢。于是,我们开始在一个叫秦左窑的小镇(小部落)休息,一边吃西瓜,一边等待那两位伙伴。

后来一问才知道,驮着他们两位的毛驴似乎相当自信,擅自扑腾扑腾在城里跑了起来,想让它停下却无法如愿,于是就只能任由毛驴沿着东路跑下去。然后,后藤君用他那半通不通的几句汉语问路时,在他身旁就围起了许多看热闹的人拿他们开心。

接着又走了十华里,我们到了云冈。山峦赫然开阔起来,在遥远的西部,可以望见敞开了多处洞口的山腰;同时还望见了两座建筑物的涂有颜色的屋顶。此时,我正骑在驴背上,忽然竟有几分粗暴地急忙催着毛驴渡过河水的清流快步前进。第一次望见龙门石窟时也是如此——远远望见目标的一部分时,心情便开始激动不已了。

一路上,我们也和许多头毛驴以及一队队羊群频频相遇。

石佛寺被一片情趣古雅的风景环抱着。高高的悬崖呈现着素陶一般的颜色,呈东西走向延伸着,悬崖南面挖出了许多眼洞窟。我们一边骑着驴往前赶路,一边从侧面仔细观看其中的一座大洞窟,洞窟内高耸的大塔以及入口处的穹隆上的雕刻清晰可见,使人情不自禁地觉得这一定含有某种暗示。夸张一点儿说,那种感觉或许与古时的玄奘到达中亚的一片废墟前的所感所思十分相似吧。

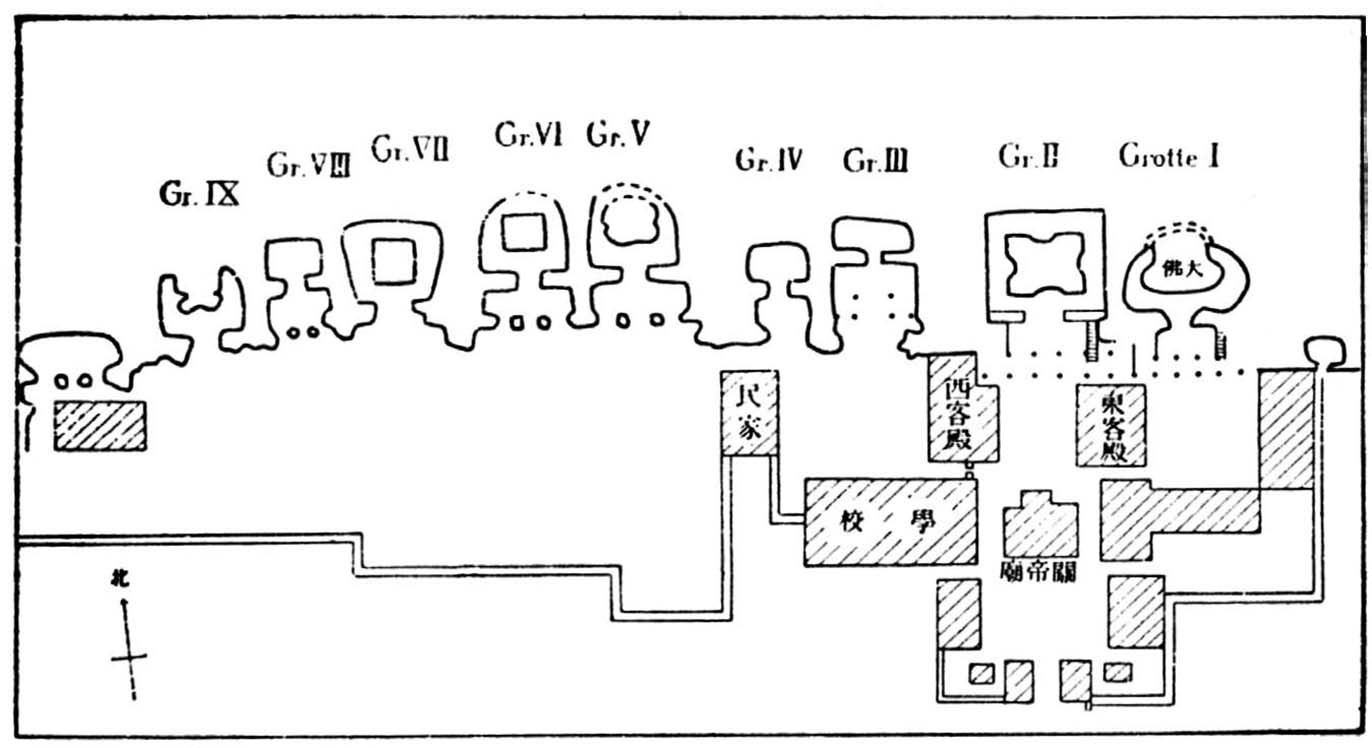

丘陵长六七百步左右,其南面是一面几近直线状的悬崖,而在那里,以那座石佛寺建筑为中心并排列出的是沙畹所介绍的第一窟、第二窟以下的各座石窟以及东方诸窟;及至西面一端,山陵则略微向南弯曲延伸着(参见第二十一幅图片)。

在沙畹以及大村先生绘制的图谱中看到这座石佛古寺的正面图片时,我始终沉浸在一种漫无边际的幻想中。那些照片上,有大门,有影壁,也有长长的旗杆。而此刻,在眼前,没有任何奇妙感觉,已经熟知的地方和已经熟悉的东西都静立在那里,在一座宁静的村落的尽头(参见第二十二幅和第二十三幅图片)。

马车避开石佛古寺的大门,从侧门赶了进去。里面是一片宽敞的空地,空地的一个角落盖着一个驴圈。我们停下了马车和毛驴,马夫把车上的行李搬到了古寺里面。

古寺由两座相连的四层楼建成,两座楼之间有通道相连。这里也就是建在沙畹所说的第一窟、第二窟前面的建筑物(参见第七幅、第二十四幅和第二十五幅图片)。

我们迈开大步迫不及待地抢先跑进了这几座洞窟。

可是紧接着,观看之后的第一印象却似某种来路不明的焦躁感,类似失望的感觉——这就是当时的感觉基调。

“几年来日里夜里梦寐之间都幻想一定要亲眼看一次的东西,难道就是这个样子吗?”

宛如乡下祭礼盛会时常会见到的彩车那样粗糙简陋的木雕栏杆和与之同样色彩的雕刻并排而列,被浓浓地涂抹上了一层红红绿绿的色彩。

然而,我们还是接着看下去了,并且,看着看着,居然不由得嗟声惊叹起来:“我的天哪!”

渐渐地,我们明显地感觉到这些初见时令人觉得丑劣的外观的下面,似乎蕴藏着什么不同寻常的东西。恰好,我们在夏日的阳光照耀下进入了洞窟,随着双眼渐渐适应了洞窟内的昏暗,开始时感觉朦胧的内部事物也渐渐地清晰可辨了。

午饭后,我们走到了山岗的西面,试着登上那座山崖,然后,一步一步从南面返回,终于来到了那座著名的、精彩绝伦的露天大佛的前面(参见第一幅至第三幅图片)。

由于后藤君在今天之内必须返回大同,所以,五点左右我们也一同返回了寺庙。送走后藤君后,我们再次出来参观各座石窟。

然后,我们第一次巡视了沙畹所说的第四窟(佛籁洞)以下排列在西面的六座石窟(参见第六幅及第八幅图片)。在第五窟以下的洞窟里,忍无可忍地看到了比第一窟和第二窟所目睹的更为粗劣的修复惨状,尤其是第五窟于民国九年(1920)所遭受的修理最为显著。那里立着一块重修纪念碑,毋宁说是石佛寺的耻辱印记。

然而,及至看到那超越了修理痕迹的第四窟的穹隆以及位于其内部的、被相对完整地保存下来的立像时,我感到那真是超出了我们想象的出色的美术作品,因此,哪怕只为了看一眼这座石窟,也值得从北京迢遥赶至此处。

通过无数块重修纪念碑(咸丰、同治、光绪等年代设立的),我们得知石窟重修的历史是进入清朝以后才开始有的事。

只有第九窟(沙畹)那里没有重修纪念碑,墙壁上,“大清光绪二十年重修、揽画工人、天镇县马师傅、孟秋之月谷旦敬”等散落的字迹被加在了序里。

沙畹所说的第九窟和其下的第十窟之间的丘陵中途间断,形成了一道平缓的斜坡。从这道斜坡到第九窟之间的地带被高高的土墙围住了,而在那座墙围子里面的平地上,艾蒿、山旗杆、苜蓿属、品川胡枝子、龙葵、筋骨草、蒺藜、紫菀属的杂草以及枸杞等数种禾本科植物繁茂地生长着,四五匹白马被放养着。它们闯进了石窟的里面,在千百年的古佛前面以马粪做供品。

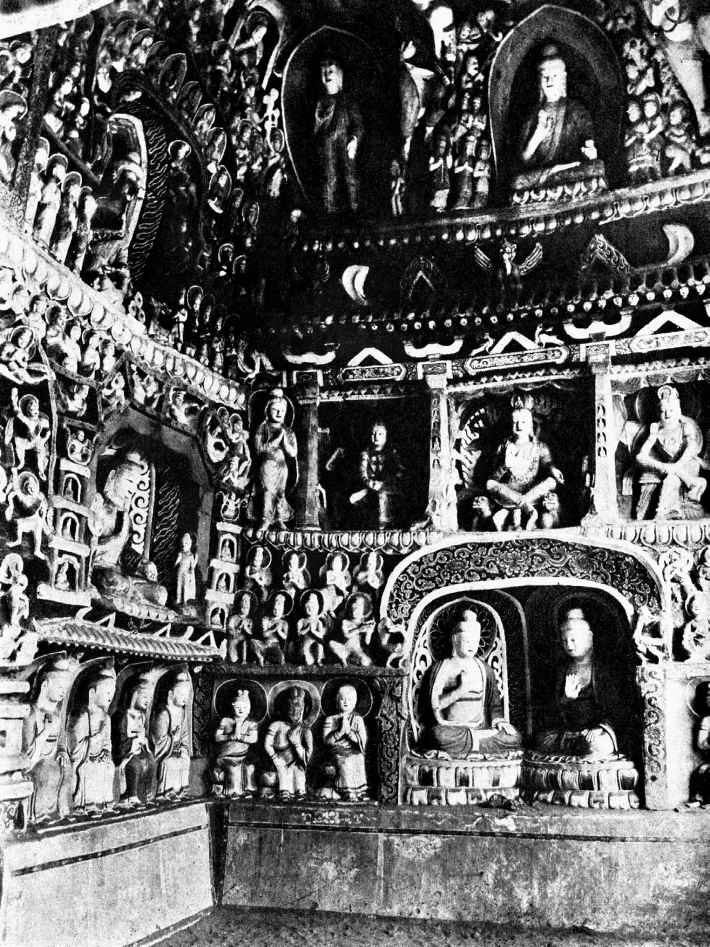

此外,第十窟以西被围在了民居的墙壁之内,只要不斗胆闯入民居,就无法走近那里。到了第九窟第一座断崖就终了了,而从那儿相隔大约四十步长的斜坡之处,第十窟就开始了,也就是沙畹所说位于寺庙西部的洞窟群。那里,或者成为某座民居的后墙,或者成为谷仓,或者成为磨坊,或者成了厨房,佛像的破损十分显著,但是却幸免于劣等修理的摧残,其中完好的佛像上往往夹杂着金刚头。巡视着这些佛像,我们逐渐兴奋了起来,第一次体味到了我们之所以来到云冈的缘故(参见第七十七幅图片)。

这一列西方诸窟全长一百多步,面向南方,间或呈现出些微的弧度,整体看来几乎呈一条直线延伸开来。

至于那一条又一条的详细内容今晚已无暇详细记下了。正如第十窟一样,从高高堆积起来的稻草中间有一根二尺四见方的石柱露了出来,石柱上像棋盘一样刻着许多座小佛像。另外,在石柱前面,还有三四座宏壮的石窟,里面分别立着三尊同样巨大的佛像。在那座露天大佛以西,石窟数量渐渐少了,但却有无数座出色的雕刻作品分布在那里。关于这里的各座石窟,若想完全按照沙畹提供的号码一一对照的话,相当困难,因而,此刻我尚不能对佛像实物与图谱进行充分的比较。

就在观察这些石窟的时候,有三四只猛犬凑了过来,逼至咫尺之间,露出獠牙狂吠起来。远处有人在朝这边看着,却没有上前来制止它们。这些猛犬是我们现在所意识到的最具实力的强敌,明天如何防御它们是迫在眉睫的最大问题。

就在我们以步伐测量这附近地形的工夫,秋天的薄暮不知不觉中不由分说地涌到了眼前。然后,我们从石窟的南端登上山崖,到达了山顶,那里耸立着一扇更高的土墙。我们猜不出来那扇土墙的用途。黄色的土壤里,栽种着马铃薯和小米。

与这座丘陵相对应,在遥远的南面,也有一座与之走向平行的丘陵。两座丘陵之间呈带状的平地属于武周川流域,河流的北侧,未收割尽的高粱秸秆和青菜构成了黄绿相间的条纹状,一棵棵杨树和寺院楼宇与寺庙分布其间。在这里,拥有二千年历史的石窟留下了凄惨流离的沧桑印记,并且在停止闪耀它如梦般美丽的古代文化光辉的时候,至今仍有数百个农民依此生息着。这种今昔对照,不由得令人觉得简直是可爱得既浪漫又痛切。

对面的丘陵顶部,尚有模糊的绿色隐约可见。收获高粱颗粒的人们,在田野上几乎看不见他们的身影了。

这里实在是一个和平而宁静的地方啊。我想,仅仅是为了品味抒情诗一般的风景这一单纯的目的也值得来这里走一趟啊。

我们回到寺庙的厢房时,室内已经一片漆黑了,摆在那间宽敞的厅堂一角的长方形的桌子上,小白正在假寐。叫醒小白让他去买蜡烛,我们则暂且在一片黑暗里坐了下来。

九月十二日 石佛寺

今天我们做的工作如同发掘宝物一样,整整一天不知不觉就过去了。

昨夜落雨,今天仍未放晴。难得的是,我们一直惧怕的臭虫并没有来袭击,所以,今天已经完全适应了这家客栈。虽然略嫌湿冷,但这座静寂的荒村里洒下的清雨也的确别有一番情趣。

拍摄完第二窟(按照沙畹的名称分类法称呼)里面的前壁以及东壁上的《释迦传记》,已经到了午后一点半了。两点半我们吃了午饭,饭后专门开始着手对第二窟的研究。

然而,按照顺序记录的话,也该稍微记一下第一窟。无论如何,在云冈二十几座大洞窟里,第二窟是最主要的,研究材料也最丰富。与此相比,第一窟就稍微简单些了。

[第一窟]关于洞窟各部位的尺寸,日后我将归纳到一起进行汇报。只搭眼一望,洞窟入口宽约十米。我们进了前室。前室的进深为四米,那里是洞窟中间最狭窄的地方,然后,我们移动到了更宽敞的后方(参见第一幅插图)。

第一幅插图 第一窟乃至第九窟平面图(根据作者目测绘制)

第二幅插图 第一窟壁面上雕刻的塔 (由本书作者临摹)

从中间最狭窄的地方左右两侧突出的间壁墙其前后径也在二米以上,高高地形成穹隆,壁面上刻有雕刻。

此外,在进入洞窟入口处的前面,进深二米内被沿着洞窟建造的建筑物覆盖着,并且,沿着东西走向每隔约二米的距离,在洞窟入口处有四根石柱、在建筑物的入口处直立着六根石柱。

盖住洞窟前面的建筑物是一座四层楼,其外形如照片所示(参见第二十四幅图片),所以不另作说明。

第一窟的前室立着顺治、康熙以及咸丰年间树立的重修纪念碑,顺治年间的碑上刻有“大清顺治八年(1651)岁次辛卯孟夏”的字样;康熙年间的碑上刻有“龙飞康熙岁次戊寅菊月谷旦监修宫大同府知府加三级叶九旦勒石”,其中“皇上行幸云冈寺已蒙御书匾额”等文字也可看到。御书匾额悬挂在第二窟。

根据这些东西以及立在第二窟的重修纪念碑,可以得知这座石窟以及洞窟大门的雕刻曾屡经修复傅彩。然而,第一窟和第二窟等处的傅彩由于年代略久,色调已经磨得自然了,因此,不似第五室以下的各处那么丑陋奇怪。

本来,着色并不是坏事,由于在宽阔的壁面上雕刻进了多座佛像,所以,如果不施以彩色的话,区别佛像轮廓就很困难。可以推测,最初进行创作的时候当然也是运用了彩色的。只是正如后面所记,我指责的是最近的修复和傅彩过于拙劣。

然而,这座佛室的破损程度相当严重。那也是因为风蚀造成的,实属无奈。相形之下,后世的人拙劣的修复带来的破损恐怕已经不能容忍。

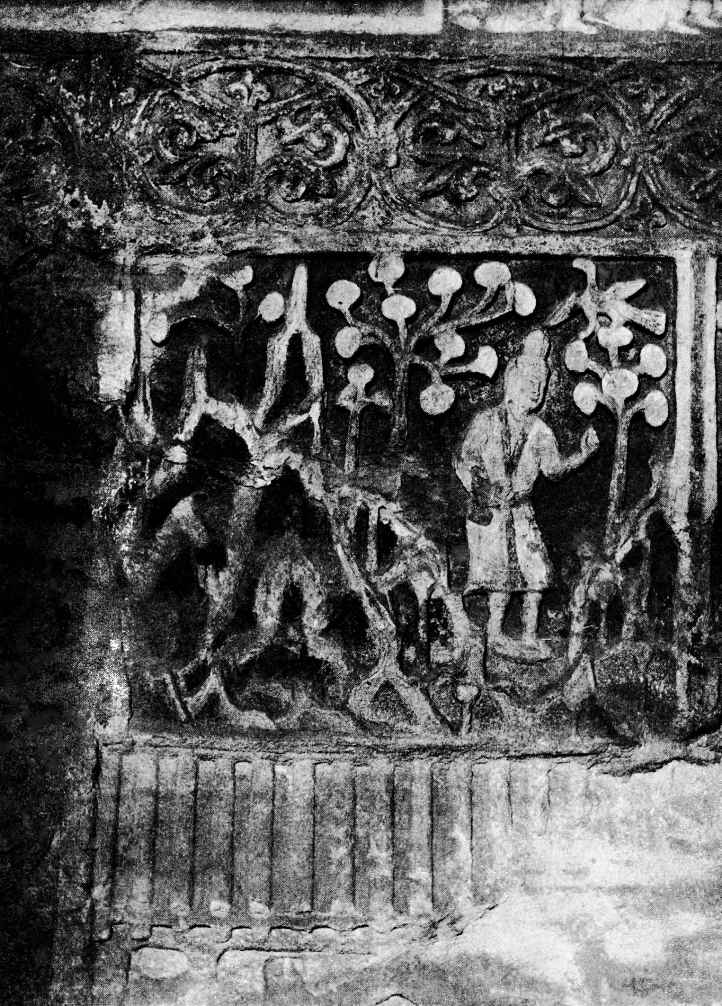

隔离前室后室的间壁墙壁面上的雕刻构图相当有趣。穹隆的顶部雕着四组飞天,三角形支架部位左右都雕着珊瑚珠一样的大树(这款式样被屡次重复。亦出现在第五窟的穹隆上),树两旁各坐着一位菩萨,其下部用深纹浮雕雕刻出了最像执金刚的巨大的人物。

这尊执金刚的人物像曾经遭遇了相当严重的重修魔掌的蹂躏,只留存了一点儿原作的幻想和轮廓,现在能够看到的,尽是手艺粗劣的修复者的匠心匠气。

后室的大佛坐像极其巨大,数数台基座的进深也有十步左右。然而,由于佛像曾经遭遇过丑不忍睹的修理,所以,不知何时贴在佛的颜面上的金色锡纸如风筝一样飘然落下。在佛像前面,祭坛之上,共立着六七座新制成的拙劣的塑像。

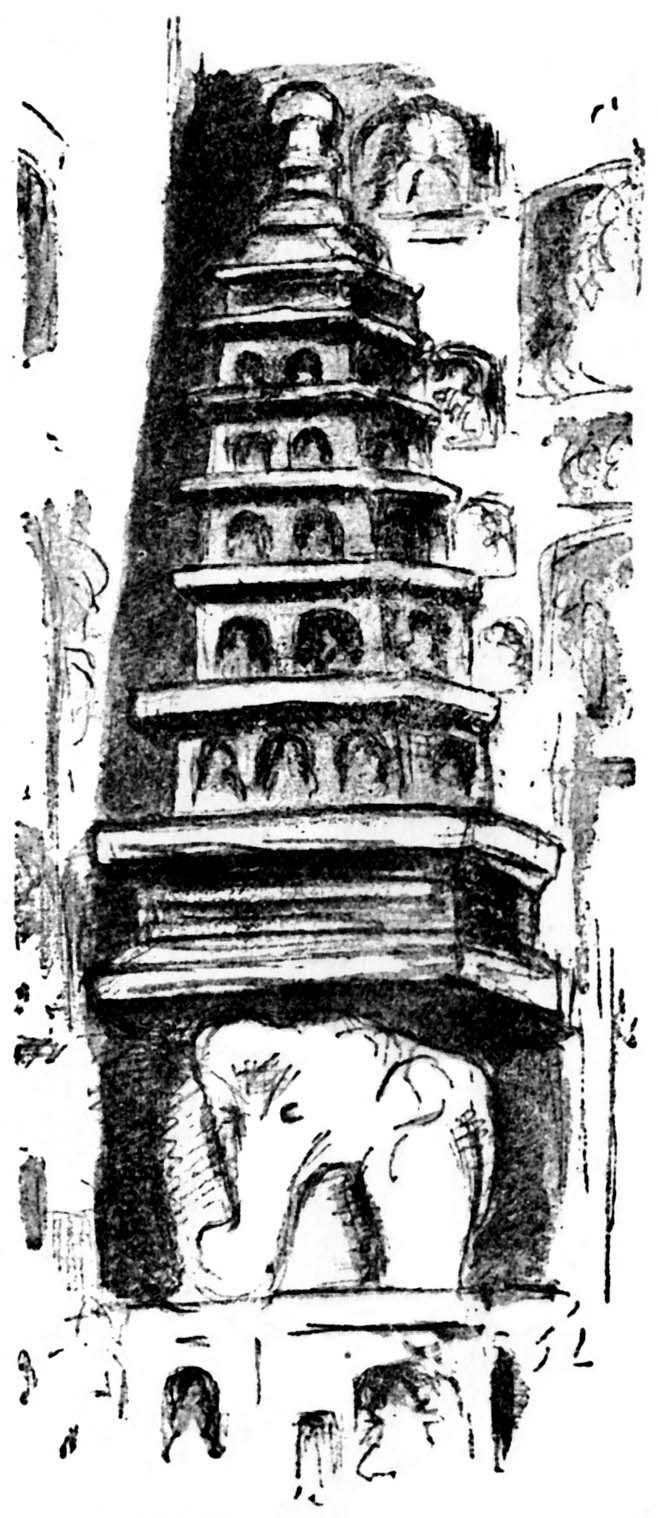

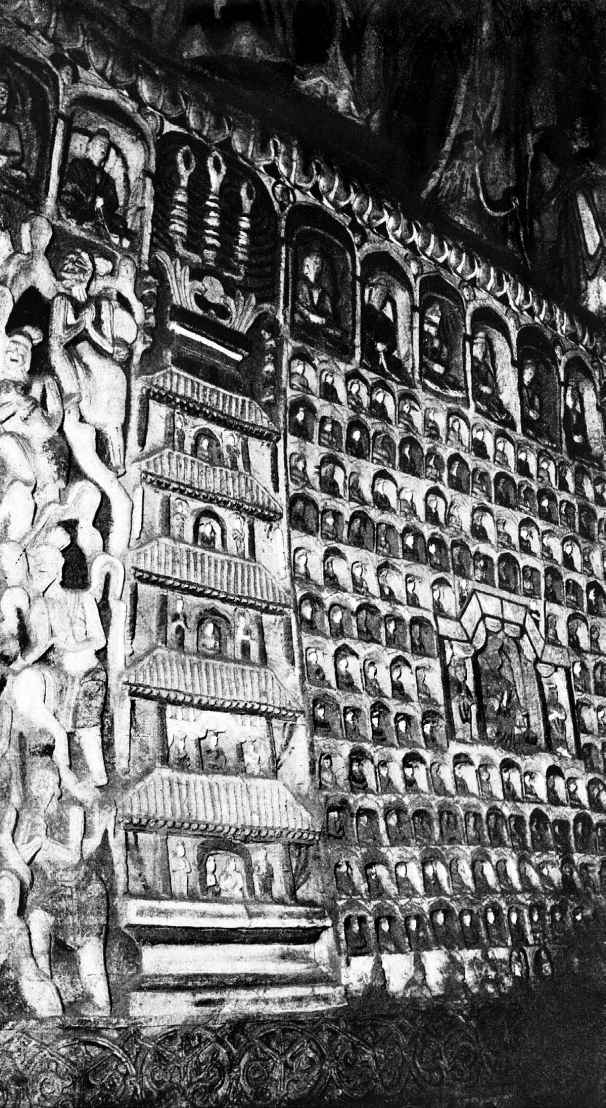

洞窟内面的墙壁上雕刻着塔、佛龛和佛像群(参见第二十六幅图片)。现在,从中仅选两座加以介绍吧。

南面的东西两个角落里有一座建在一头白象背上的七重塔,塔的样式为古典风格,尤其是塔顶部的相轮原样袭用了古代印度风格的设计。塔伞部的形状式样和出自喀布尔的卒塔婆的伞非常相似。关于拥有僧房的方形五层楼形状的起源,未曾进行过思考。

此外,南面(前方)墙壁里面有相当美丽的人物立像。拍成照片的写生画中,右手捧着博山炉静立的人物像即为其中一例。右手位于穹隆上方,在比例上我觉得有些大了。或许这是缘于我写生时的笔误吧(参见第三幅插图)。

第三幅插图 捧博山炉菩萨立像(第一窟)(由本书作者临摹)

另一座是立在后室入口处内面东侧的女身佛体雕像(远远高于人的身高),尽管其损坏程度相当高,但至今依然留存着那端庄威严而又美丽的容颜。关于这两例人物像,其色彩姑且不谈,其面部雕刻丝毫未遭后世修理过(参见第四幅插图)。

第四幅插图 第一窟的佛像其一(由本书作者临摹)

一登上楼阁的第三楼就能仰望到石窟内壁的上方。此外,在连接楼与石窟之间的部分,左右双方面南的岩壁表面上,都雕刻着十层十五行的小佛像。这些小佛像显现了相当好的装饰性效果,而关于每座佛像,则并不具备大书特书的价值。

第五幅插图 第一窟的佛像其二(由本书作者临摹)

这里的第二层楼阁里,整个壁面都是近年来创作的绘画,不用说,都不值一提。同时,对第四层楼阁也无话可言。只有在登上最高层后所看到的南边的丘陵及其前面的低地这一片风景值得永远铭记。

从这第一座石窟的第三楼楼阁可以直接走到第二座石窟的第三楼楼阁;同时,从这里还可以登上贯穿到断崖顶部的望楼。

[第二窟]在这里,关于第四层楼阁也没有值得记述的,但到了第三楼则有精彩之作。也就是说,恰好与第一号石窟的第三楼楼阁相同,间隔起洞窟的前室和后室间壁墙修到此处形成了穹隆,其下方与之相对的位置,有一座各半伽的佛像,这就是精彩之所在。两座佛像均在沙畹的图谱里出现过(《华北考古考察图谱》)。

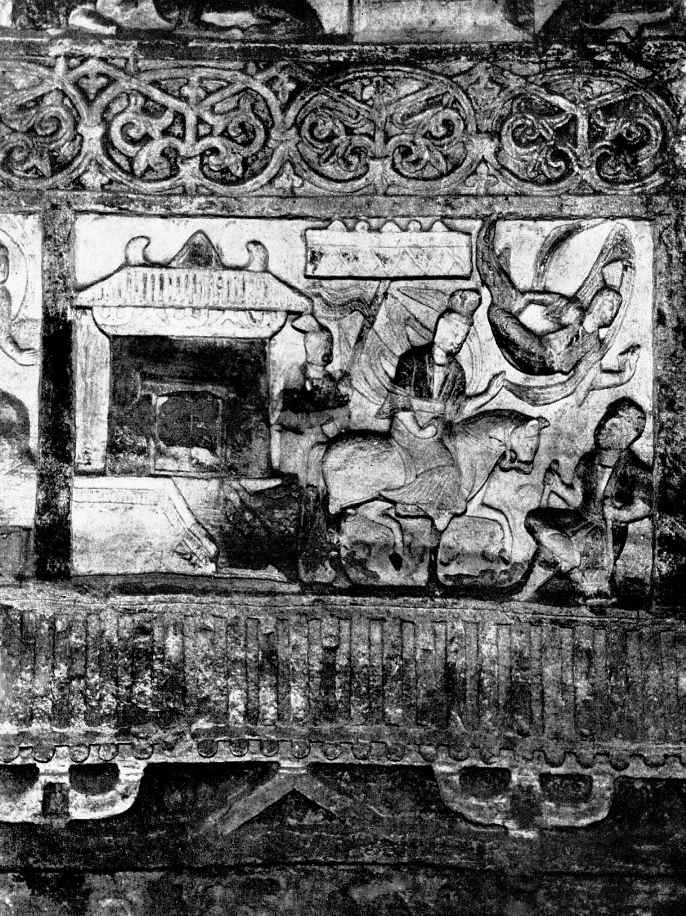

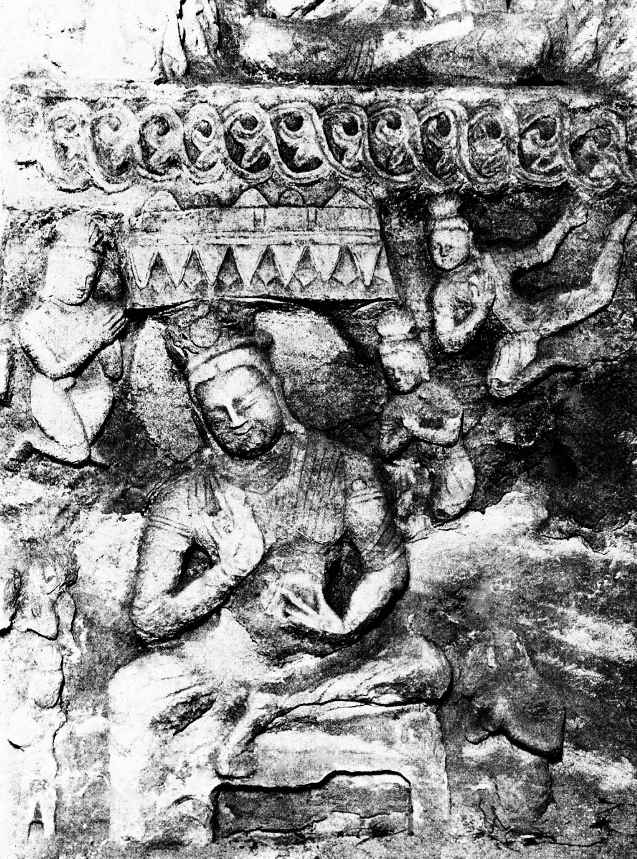

面西的是一座菩萨像,右侧小腿垂着,左侧小腿弯曲着盘在右膝上,左肘放在左膝上,左手手掌在左肩处张开,右手轻放在左侧小腿肚上。在菩萨像左膝下方的空间上,跪着一匹马。这座像位于佛龛里面,佛龛的顶部用绳子悬挂着与六朝时代坟墓的墙壁上悬挂着的幕布同样的东西,其高是从菩萨的冠部到脚部,约为一米五四(参见第三十三幅图片)。

第六幅插图 第二窟的佛像(由本书作者临摹)

这座雕像的外表也被涂上了褐色、绿色、朱色、黄色和湛蓝色等颜色,那种略嫌野蛮的涂色方式令人不悦,然而,也可以将其忽略不计而进行思考,这样一来,那些精彩美丽的构图就迅速打动了我们的心。这座雕像的姿势几乎与京城(今韩国首尔——译者注)李王家博物馆,奈良的法隆寺、中宫寺等寺院的如意轮观音完全相同。菩萨那高举起来的手、弯曲的小腿与之相同,而位于相反方向的左侧的雕像,为了和与其相对的面东的雕像保持对照这一点亦完全相同。面东的那座雕像甚至右手手指的弯曲样式都和那些观音像相同,足以证明那些观音像乃为原型。

然而,尽管这座面西的菩萨像无比端庄、那把凿子刻下的笔致予人以无限的愉悦,而那被涂成深褐色的颜面也无比的鲁钝失真、令人不悦;并且,只看一眼,就会明白是后世人重修使然。

因此,为了完善我的梦想,我产生了将后世修理的部分毁坏再仔细看看的念头。

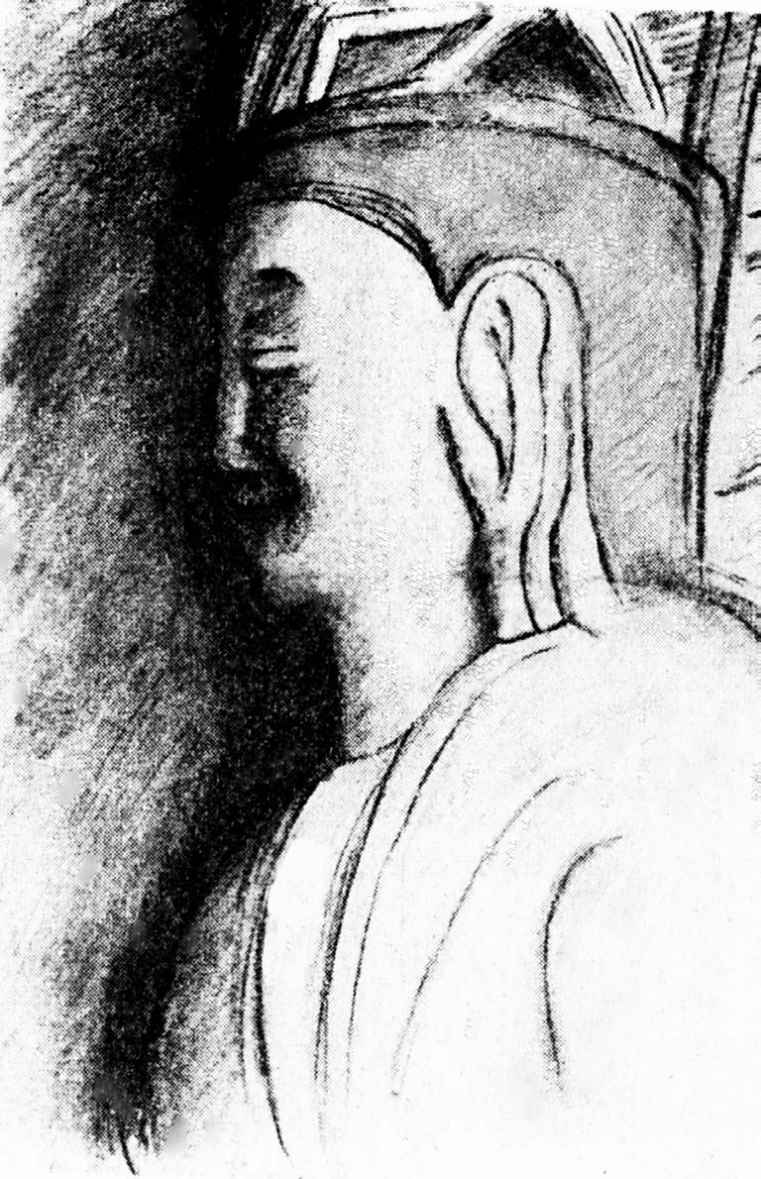

时而落雨的废弃村落呈现出杳无人迹的静谧。不管三七二十一,我掏出小刀,开始时还是小心翼翼、蹑手蹑脚地剥去一层用褐色颜料涂上的、散发着好像油漆一样的光泽的菩萨像的颜面来观察。由于那是在作为坯子的石料上贴上了纸张类的材料后用油性颜料在上面涂画的色彩,所以,色彩总算剥落下来了,渐渐地露出了坚硬的砂岩质地(参看第七幅插图)。

第七幅插图 第二窟三楼的菩萨像(西面) (剥掉了修补部分) (由本书作者临摹)

W君(1),如此这般,战战兢兢地开始了破坏行动的我,越是见那颜面的实物显现出来,我的心就越发紧张起来,完全是一种异常的紧张感觉。我的剥除工作尚未达到一半的时候,亦即仅仅右眼眼睑露出来时,我就发现了那里所呈现出的令人惊诧的美丽慈爱的容颜。

我早已经开始毫不客气地为所欲为了,良心上丝毫不觉愧疚,随之而来的,是一旦被寺庙里的人发现时将会麻烦的忧惧念头也消失了,于是,大约一个小时之后,几乎整个颜面都显露出来了,而且,相当美丽的佛像颈部也剥除殆尽。尤其是那露出的美丽双唇,与按照迄今为止通常我们所说的六朝佛这一概念所想象得出的嘴唇的型态是完全不同。

两个嘴角间的距离并不宽于其上方的鼻翼,朝着上方形成了圆锥形弯曲。两个嘴角朝着面颊形成了深圆形的涡孔,其中蕴含着不可言喻的慈悲仁爱。

第八幅插图 第二窟中央塔下部的土俑配饰(由本书作者临摹)

人中被雕刻成了直线,却并不十分突兀刺目。另外,下颌直接连着下唇,中间有拇指宽的竖向沟陷,一直延伸到下颚的下端(多数北魏佛像里有此类沟陷,但并不是说这就是必须的模式,其中也有未雕此沟、褶皱横向刻成双下颚的佛像)。推古佛和六朝佛概而言之为颜面细长,但这副面庞却绝不是细长的,是属于圆满丰腴那一类型的,而且,那双眼睛很特别,重修后的佛像眼睛上下眼睑睁得相当宽,然而,原物看上去仿佛是闭着双眼一样的细。它们朝着下方形成了圆锥轴。上下眼睑适度地鼓胀起来。双眉修长,形成了浅浅的圆弧形。

而且,佛像颜面所流露出的宗教式的微笑(正如昔日在参观奈良博物馆里的佛像时我所说的那种冥想与微笑融合在一起的一种表情)里面,比起冥想成分,慈祥的微笑成分显然胜出一筹(在这种容貌里面充分蕴含着在后世的唐代完善起来的佛像容貌)。

关于佛像的发型和这顶际冠的形状,由于有插图,所以就不多做说明了。在这顶冠帽的前面突起的位置,配有朝着上方的略呈直线形弯曲的月牙儿(这是在此地的佛像上屡屡可见的一种主题图案)。

耳朵长达肩膀,头发较长,垂及肩头。

如此剥掉了颜面上修补的佛像从整体上看来,是超出我当初期待的杰作。起初,我只是消极地想打破那些令人不快的颜面修补部分,希冀在此基础上来圆我的梦想,而实际上显现出来的,是远远超出我梦想的美丽的作品。我只有埋头忠实地再现这种美丽,因而绘制了许多幅写生图。

——就这样,我一边写着这篇日记,一边频频搁笔,深吸几口心爱的香烟,心里想道:啊啊,真想也让你看一回那些实物啊。我能想象得出詹姆士·弗格森(James Fergusson,1808―1886,英国建筑学家——译者注)和沙畹等先行者内心所涌起的感动。

忽然传来了脚步声,我急忙把小刀藏了起来,并把落在地板上的纸片儿收拾了起来。那脚步是木村君的。他说他也在下面把五六座立像的颜面的假面剥了下来(参见第三十二幅图片)。据说那假面比较厚,材料像树皮一样,可以一大块儿一大块儿地轻而易举地就揭下来。而且,用三脚架一敲打这座菩萨像上醒目地鼓胀起来的上肢前臂处,那儿就一下子整个儿掉了下来。原来,那是后来用漆使缺损部分人工鼓胀起来的。那手原来也不是修补时那样的姿势,或许是如同与之相对的菩萨像一样轻轻地向内弯曲的手指。

(第三十四幅图片所示的左手看来是其后进一步附加上去的——追记。)

随着附加物的剥落,这座菩萨像的最初构图之梦想愈发完善起来了。无论是包裹着小腿的呈现出自然褶皱的锥画,还是跪在前面的马的刀法,都相当简洁而且雄劲,典雅之至。

“破坏”使这座菩萨像获得了新生。对于伊东博士、冢本博士和关野博士等未曾看到,沙畹也无法知道的宝物的真正价值是由我们来发现的这件事,我们相当得意。

太阳已经完全西沉了,此后我们又登上了四楼,在雨中的薄暮里观看了尚轻微可辨的诸座佛像,直到物象整体已经完全难以辨认时才下楼回到东客栈,用力拂去外套和裤子上沾满的灰黄色的细细的尘埃,然后洗手洗脸,煮了咖啡,等待伙夫把晚餐的面和菜端进来。

云冈超乎想象的冷(由于忘了带温度计,所以无法准确测量。但根据推测,大概有华氏五十度左右吧),没办法,只好在夏装外面罩上外套,束紧皮带,并在小腿上套上小腿绑带。这其实是我劳动时的打扮。白色棉线手套由于每天攥着铜板和今天的工作的原因,指尖上已经绽开了大口子。

从昨晚起决定穿上冬季的和夏季的衬衣共三层;而今晚又冷得一塌糊涂,所以饭后,像日本从前的大车店常见的那样,我在外套外面又披了两条毛毯。这样活动起来非常不便,于是我又用绑腿把毛毯捆在了身上。

晚上写这篇日记,又读了松本博士的著作(《中国佛教遗物》),这本书屡次成为我们二人之间展开讨论的契机和相互探讨的主题。

到了九点,我们点燃蜡烛,走出客栈去给那些被噼里啪啦剥去了假面、拧掉了胳膊的佛像拍照。同时,对与之遥相对应的同样大的佛像(亦即面朝东方的那座),明天我们也要在它们遭遇同样的对待之前拍下照片留作证据。

在寒村黯然漆黑的楼上,忽然一声巨响,镁燃烧起来了。楼下传来了众人诘责的声音。

现在已经过了晚上十一点了。我们从今晚开始有煤油灯用了。在煤油灯的光照下,我们喝着茶,吸着从奉天小心翼翼地带来的吉莉花风味的香烟,或是写日记或是聊天儿。我们实在是愉快又满足。今夜这种心情即使过了多少年以后,我想我们也一定会满怀欣悦之情地回想起来吧。

在室内一隅,小白打着呼噜睡着了。窗外仍然下着微微细雨,风时不时地拍打着纸糊格子窗飘然吹过。此外,偶尔也会清晰地传来挂在某一座房顶上的风铃的响声。

九月十三日(一)

[续第二窟]今天一整天的时间都消耗在了第二窟第三楼的石窟穹隆拱洞上。具体地说,就是在昨天写下的那个地方的菩萨像中面向东方的佛像那里,剥下其面部表皮、写生,等等。这里也是同样,在剥掉了后世拙劣的修补之手滥造的假面后,立刻呈现了不亚于昨日那座佛像的美丽的容颜(参见第九幅插图)。

第九幅插图 第二窟三楼的菩萨像(东面)(除去修补部分)(由本书作者临摹)

这座佛像与昨天那座正好相向而坐,构成了完全的对称格局。也就是说,那边的一座垂下的是右脚的话,这边的一座与之相对应,垂下的就是左脚,随之,弯曲起右膝,将右脚搭在左膝上,左手放在右侧小腿的小腿肚上,胳膊肘竖在右膝上,右手食指轻抚着右侧脸颊。

弯曲着的右侧小腿下面空出了一小块空间,或许当初那里曾雕刻着马或者其他什么动物吧。

佛眼半闭着,上下眼睑恰到好处地鼓起。然而,与之相对的那边的那座佛像,眉目刻画得和这边的这座予人以双目微合的印象完全相反,这边的佛像看起来仿佛略微瞻望着前方,而且双眼饱含着温和的笑意。佛像的双唇也是朝着上方呈现出接近直线线条的弧度,两侧嘴角处深旋的涡陷蕴含着难以形容的娇媚。

佛像的右手手掌朝外张开,食指直伸着,中指、无名指和小拇指这三根手指和大拇指之间如同抓住一件什么物件一样微弯着。手指的姿势亦娇美之极,不过看上去没有中宫寺和李王家博物馆的观音像的手指那样纤细。或许原因之一在于佛像的材质是石头吧。

佛像为双下颏,正中刻有一条水平方向的纹理的脖颈粗壮而且柔软,两条小臂也如田园农家的健康的少女一样粗壮。发型和位于奈良的传问答师所造的沙羯罗龙王或者大和法华寺作为贞观时代的古物委托保管在奈良的博物馆里的木雕佛像的头部完全一样。也就是说,发型呈粗绳一样的形状。宝冠与衣裳和与之遥相对应的佛像的宝冠与衣裳是一样的。

在这里,为了剥掉佛像面部的纸而花了两个小时的时间。在此过程中,佛寺的住持(他几乎和男仆一样,小白不在的时候,甚至承担起了照顾我们的任务)、村民和巡警等先后来过这里,我手里的工作时不时地受到了妨碍。

想方设法连唬带蒙地总算把他们都哄走了。我说由于先前修理得不好,所以,我想剥掉这些把里面更好的材质展现出来,他们不知道是否真正听懂了,但表示领会了我的意图。只是在这里有一个相当不好对付的汉子,他的名字叫赵景云,据说毕业于山西陆军将校研究所,现任晋北镇守使调查员,大概是这座石佛的管理监督者吧。他时不时地过来巡视一番,对我所做之事没有说什么,但难看的脸色丝毫也不加以掩饰。

当然,并不是只有我们的见解才是正确的,他的想法也自然合情合理,然而,直到离开那一天我们也终究没能和他融洽地相处。

到了午后,天终于放晴了。

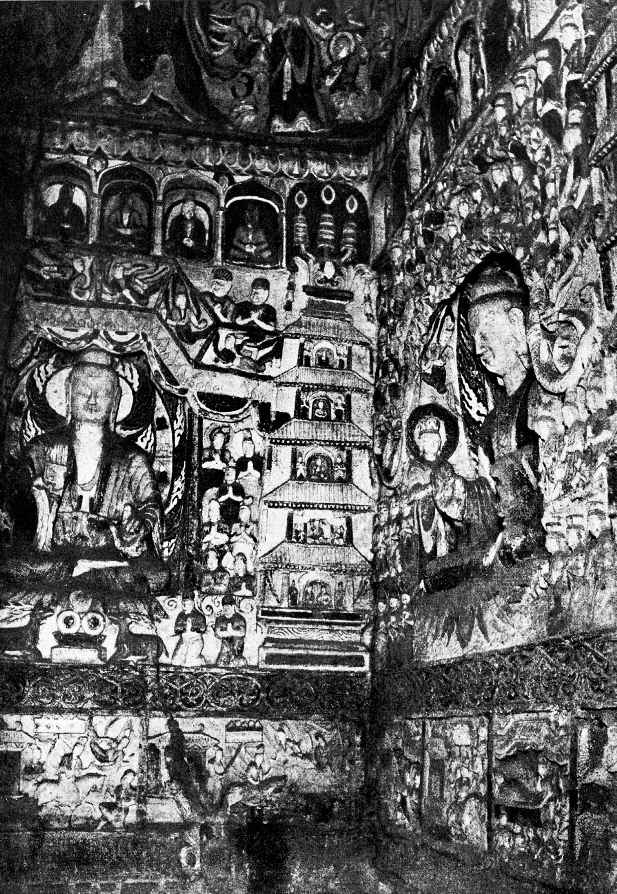

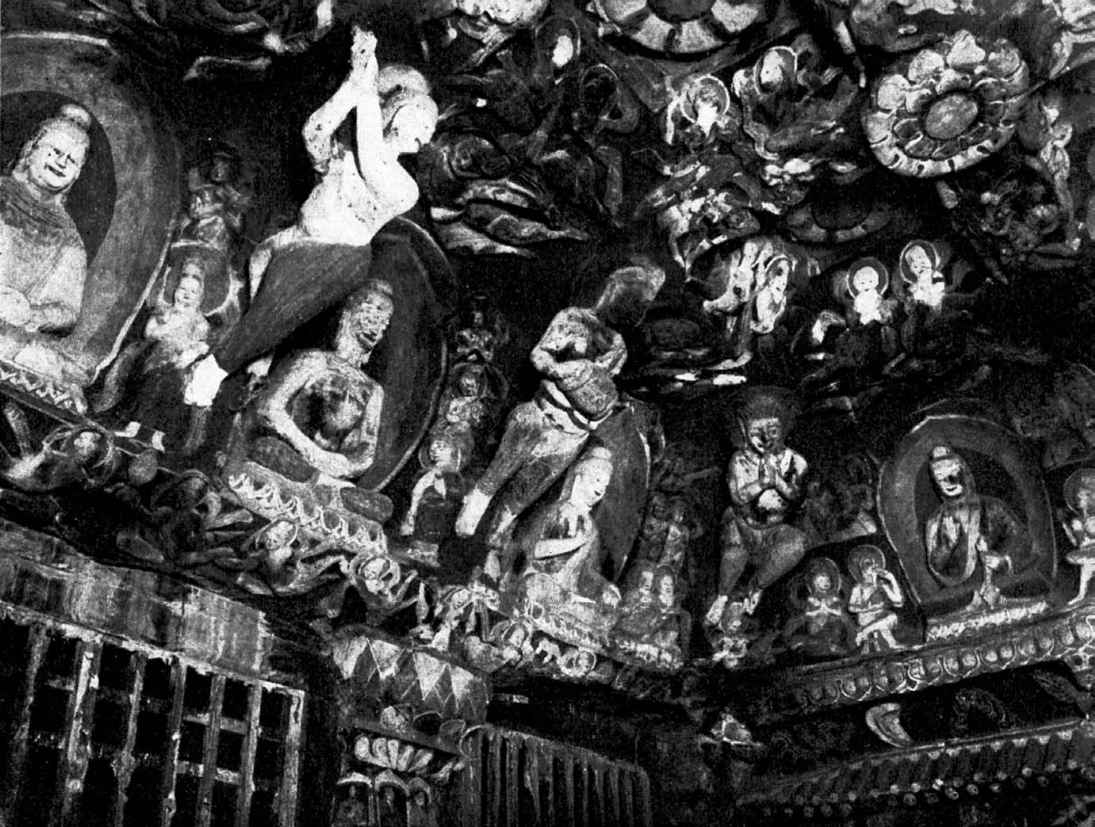

我们这一天第一次登上了位于三楼中央的塔上仔细观赏了这座石窟的四壁,内心被一股异乎寻常的惊叹所深深打动。

不过,在此之前,有必要对这座石窟的构造进行一下说明。

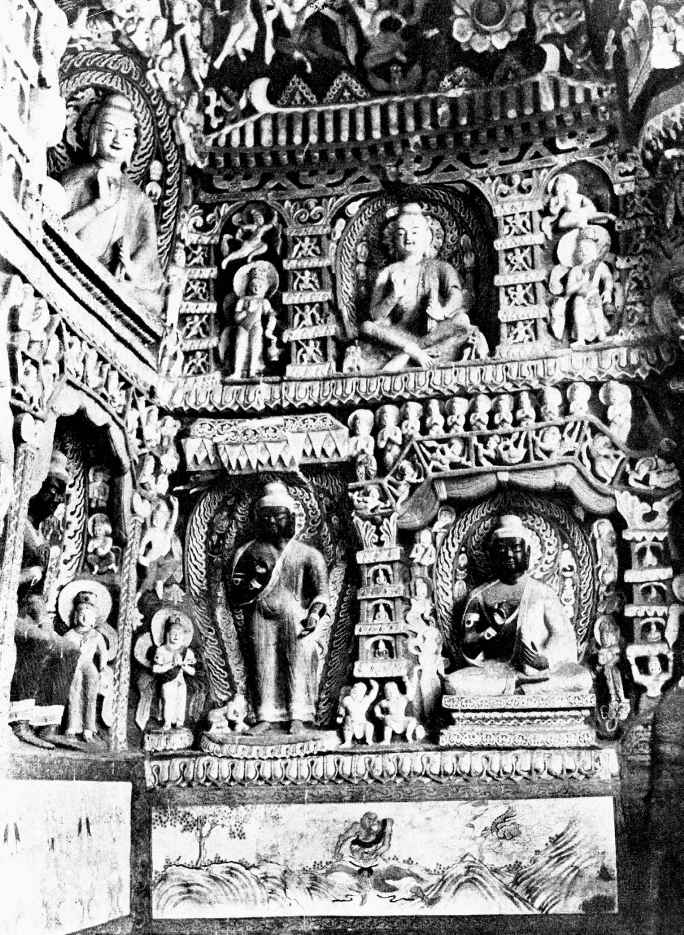

这座石窟的平面图略呈正方形(参见平面图),正面入口处宽十米、进深二米三的四层楼阁建在洞窟前面(参见第七幅以及第二十四幅图片),楼后有四根圆柱、楼前有六根圆柱支撑着,楼阁西侧有一座宽一米的楼梯。在紧靠这座楼阁的后面,有一间与其使用同一个入口、进深为六米四五的石窟前室,同时,在前室和长宽相同约呈正方形的后室之间,有一面宽约一米多的间壁墙,其入口比前室狭窄,三米一。这座间壁墙在楼阁三楼的天棚处形成了一座穹隆,在穹隆下面拱洞部位有一座曾在《声响》中被介绍过的菩萨像。

后室左右径约为十三米五、前后径约为十五米,特别是距后方二米处形成了一座高坛。石窟的高度我们没有测量。

接下来,与那四壁相隔大约三米的地方,中央也有一座被挖剩下的、平面截面为正方形的塔,塔高直达天棚。再详细说明一下的话,中央四角塔距离其前面七米六,距离东侧六米八。这里四面都建有与人齐胸高的台座,台座上雕出了凹陷的佛龛,佛龛里面分别立着一座大佛和胁侍菩萨,并且,在相当于楼阁三楼的地板的高度的地方形成了二楼,那里从四面雕刻了四根支柱,构成了九重塔的四隅;在其中央,又留下了一座缩小了尺寸的四角塔。

在这座四角塔的各个侧面,分别被一座呈巨大的船形的发着背光的大佛像填充着(参见第二十七幅图片)。

第十幅插图 第二窟中央塔上部的土俑配饰(由本书作者临摹)

这些大佛由于经过了后世的修理,所以无法辨出其原貌来,仅就目下所观,谈不上是佳作。然而,四隅的九重塔里面两侧分别立有比人的身高略高的胁侍菩萨,这些胁侍菩萨里面的确不乏上乘佳作。其容貌圆润可人,身上的衣衫在腹部交叉成X纹形。

其中的一个例子正如第十幅插图所示。

关于这些细目,容我日后再详细报告吧。比起这些来,我更想快些讲述这座石窟东西两侧石壁上的雕刻。

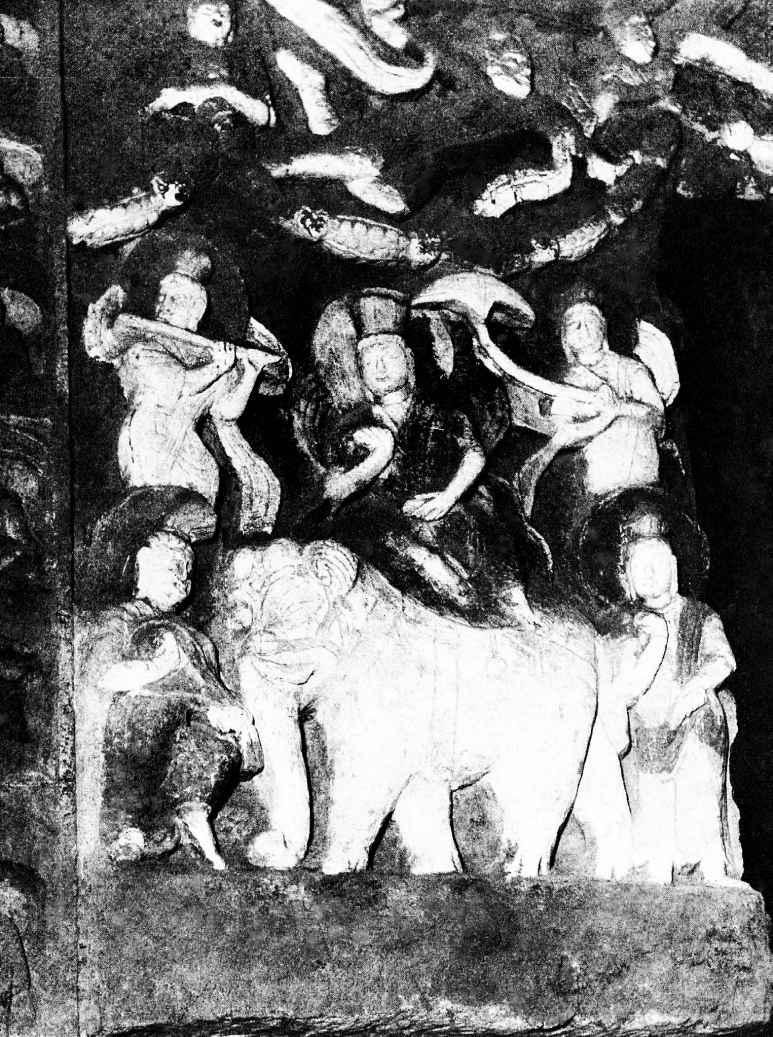

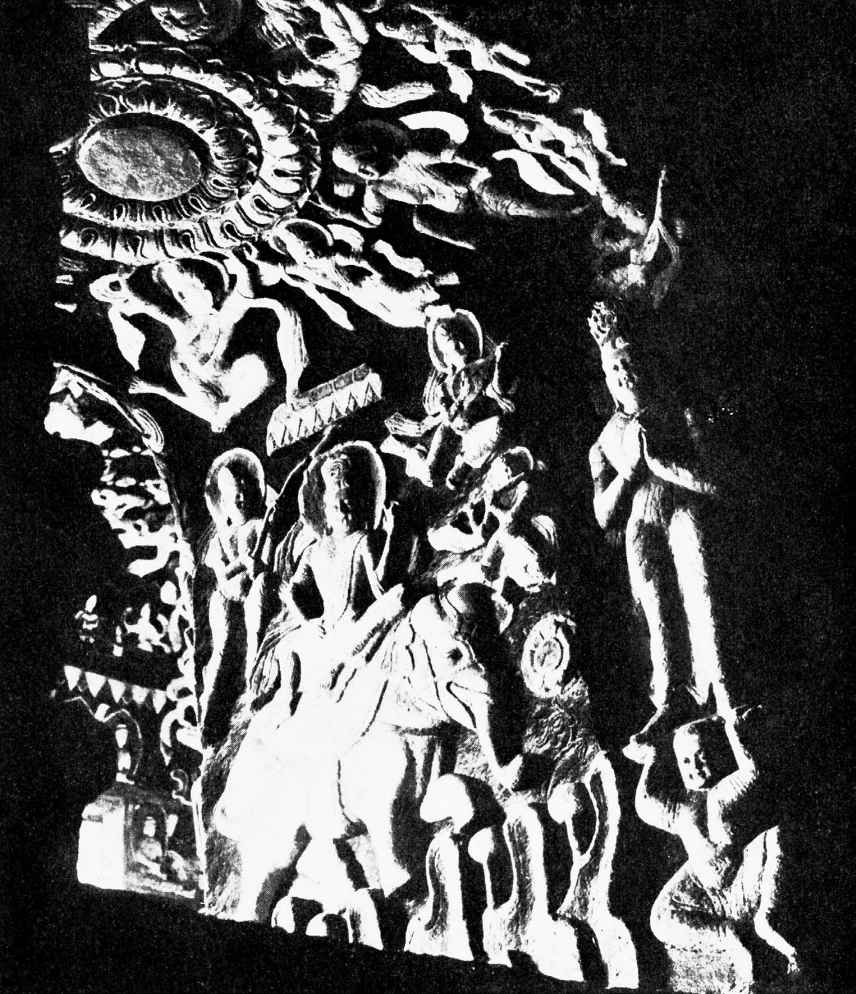

首先,讲一下东壁吧。以楼阁三楼的地板高度(亦即中央塔二楼的高度)为基底,有一段高度应有四米多的台阶,里面立有三座巨大的释迦牟尼像(参见第二十八幅图片)。那几座立像除了上部的华盖那部分以外,都比石壁表面雕得略深,特别是其背光部位雕出了佛龛的意境。每座佛像的右手都像在讲经时那样高举着,左手伸在腰前。那也是释迦牟尼讲经像吧。佛像的头发像日本供奉神佛的圆形年糕一样盘成了双层,波纹状的纹路雕刻出了细细的毛发纹路。

这些大佛的雕刻效果并不特别精致,然而,立在每座大佛两侧的、约有大佛一半身高的、映着桃形背光的胁侍菩萨,每一尊都十分精美。

本来,这里的石壁也在后世(清朝)被重新修复过,但由于重修后又已经年深日久了,所以,色彩也已经陈旧,逐渐稳定自然起来,再加上虽说是重修,也仅仅是在雕刻表面上涂了一层白色贝壳粉涂料后,又涂了一层傅彩,而没有抹上厚重的粘土,所以,其轮廓较好地保持了原来的形状,丝毫没有引起我们的反感。

目测起来,大佛与大佛之间约有一米五左右的间隔。由于大佛的背光一路延伸形成佛龛凹陷进去了,所以,此处所说的间隔处,就是所介绍过的柱子,形成了相当于圆的四分之一左右的圆弧凸鼓了出来。正因为如此,两侧的胁侍菩萨多半处于迎面对着大佛的位置静立着,并且,附属于双方大佛的胁侍菩萨几乎都是背靠着背。而且,在大佛与胁侍菩萨之间仍有空隙,空隙内则由比胁侍菩萨个子更矮的、貌为僧侣的人物雕像充填进去了。

也就是说,这一层石壁表面大体由三座佛龛和四条凸鼓起来的圆弧描画成了一条舒缓的波浪。

那么,大佛与大佛之间的胁侍菩萨以及僧侣雕像所占据的领域之外的表面又是什么样子呢?那里也是相当精彩的。

在此,仅就自东壁后方起的第二条圆弧加以说明吧。三十多座小佛(天使、僧侣)或者双手合掌,或者手执各种乐器在进行礼拜、念佛、奏乐。浮雕刻得深邃,阴影浓重,如同塞尚创作的静物画所描绘出的某个局部一样,给人以强烈的统一性质感。乐器有笛子、箫、筚篥、笙、鼓和琵琶等(其他地方还有箜篌)。

在这群雄壮的礼赞佛陀的庄严的大合唱队伍里,无论是其幻想的高度还是构图的完美以及雕刻的深度,都堪称相当的精妙绝伦。

此处的石壁表面,在云冈无数座石窟里称其为重点也绝不为过。彩色当然是后世所涂,其主色调则为红色或绿色的补色,仅有一小部分夹杂着些许褐色或黑色。那些颜料已经陈旧了,红绿两色亦变得别有一番韵味,涂在这些雕刻表面反而形成了最恰到好处的和谐之色。

并且,这面石壁由于始终经受着从南面射进来的微弱的外部光照,所以显示出来的空气透视法效果非常明显,阴影也非常浓重。也正因此给这个宗教式的艺术世界增添了更加渺茫的氛围。

这个合唱团里小佛的面部,也无一不显现出了美妙的神态。每一尊小佛的面部都带着虔诚、慈悲而又静寂的神情。

这几条圆弧之外的圆弧在布局与雕刻效果上也与之大体相同。

参观了一会儿这一面石壁,不知不觉作为观者的我们也神思飘忽起来,渐渐移向了不可思议的宗教式情境的世界里,仿佛逍遥于一派充耳不闻却响彻内心的庄严静寂的、气势恢宏的音乐里。

西侧石壁与之同样高度的壁面也大体与之相同。然而,我却喜欢这面东壁。

东西两侧的石壁上,在这层台阶之上还有一层台阶,上面有一排两层的小佛龛列,两层之间由一条带状图案(在龙门石窟最常见的那种)隔开(再次参见第二十八幅图片)。接着,由此移向天棚。

天棚呈格子状,四方形格子里面雕刻着一尊尊人物像,我在其中发现了唯一的一尊呈犍陀罗风格面相的雕刻(参见第十一幅插图)。这种面相在所有云冈石佛寺里面的佛像中,仅仅发现了这一尊。

第十一幅插图 第二窟天棚上的人物(由本书作者临摹)

第三十四幅图片 第二窟第三楼菩萨像(西面)假面剥掉之后

第三十五幅图片 第二窟东南壁的下部

第三十六幅图片 第二窟正殿东壁中部的塔

第三十七幅图片 第二窟北方双体佛

第三十八幅图片 第二窟北壁佛龛上部的装饰

第三十九幅图片 第二窟东壁上段

第四十幅图片 第二窟东壁上的释迦传(其一)太子竞射图

第四十一幅图片 第二窟东壁上的释迦传(其二)后宫嬉游图

第四十二幅图片 第二窟东壁上的释迦传(其三)父子对话图

第四十三幅图片 第二窟东壁上的释迦传(其四)邂逅老者图

第四十四幅图片 第二窟东壁上的释迦传(其五)邂逅病者图

第四十五幅图片 第二窟东壁上的释迦传(其六)邂逅死者图

第四十六幅图片 第二窟东壁上的释迦传(其七)邂逅后宫沙门图

第四十七幅图片 第二窟东壁上的释迦传(其八)妇女睡眠图

第四十八幅图片 第二窟东壁上的释迦传(其九)逾城出家图

第四十九幅图片 第二窟东壁上的释迦传(其十)入山苦行图(一)

第五十幅图片 第二窟东壁上的释迦传(其十一)入山苦行图(二)

第五十一幅图片 第三窟上部西南角的上壁

第五十二幅图片 第三窟南壁下部门口西侧

第五十三幅图片 第三窟南壁门口上部

第五十四幅图片 第四窟(佛籁洞)入口第五窟的外观

第五十五幅图片 第四窟前壁藻井

第五十六幅图片 第四窟前壁门口上部

第五十七幅图片 第五窟正殿前壁上窗拱洞

第五十八幅图片 第六窟(毗庐佛洞)副殿东壁

第五十九幅图片 第八窟副殿东北侧壁

第六十幅图片 第八窟副殿藻井(其一)南侧

第六十一幅图片 第八窟副殿藻井(其二)西侧

第六十二幅图片 第八窟副殿藻井

————————————————————

(1) W君:指的是日本著名伦理学者和辻哲郎(1889—1960),曾任京都大学教授和东京大学教授。主要著作有《古寺巡礼》《风土》和《伦理学》等。从青年时代起作者就与和辻哲郎交谊甚厚,来中国旅行期间一路上频频致信,不断地向和辻哲郎讲述旅途所见所感。