第二章 中国的住宅

绪言

说清中国的住宅不是一件容易的事情。首先,中国的社会状况,国民的生活状况和兴趣嗜好,一般工艺的情况,加上中国思想史的要领,如果没有对这些方面的深刻理解,也就根本不可能说清楚中国的住宅。但是,这些标准在短时间之内是无论如何也达不到的。所以在此,我只能是将自己在中国旅行过程中所见到的实际情况做一个描述,仅限于介绍中国建筑的现状方面。由于自己见识不广,参考资料匮乏,加上自己判断的愚钝,所以记述难免有粗糙之处,敬请识者谅解。

另外以下各论中有必要加上东北地区住宅一项,但工学博士大熊喜邦氏曾经对此问题在建筑杂志上发表过详尽的记述,所以此处略去不谈。

一、总论

最为恰当的方法是按照顺序先从中国住宅的产生与发展谈起,但我在这方面还没有进行过很好的研究,加之没有可以用来做对照的遗物,文献又过于浩瀚难得要领。结果只好是考证再考证,为了不与本书的主旨脱轨,此处避开所有关于产生发展的话题,仅就现今中国各地存在的住宅进行一般性质方面的陈述。

中国建筑一直以来都是非常有特色的,其住宅方面自然也有显著的特色。试分成几条列在下面。

第一,中国的住宅,在这里当然是以中流乃至上流社会绅士的宅第为标准,不管是官吏还是商贾,也不问是在城里还是在乡下,这些住宅都一定是被围墙包围着。围墙的材料:下等的用泥,中等以上的用砖即炼瓦,像宫殿那样的上等住宅除了用砖之外,还会在砖上涂上红色石灰,装饰上琉璃瓦。这样的宅第周围都会用墙围起来,这种习惯很早以前就有了,所谓的墙或墙壁的字眼早在周代的文献中就能屡屡见到。这样做的目的自然是出于自卫。中国各地自古至今都有盗贼出没,因此个人有必要自己做好防范。有资产的阶层必须自己建筑城郭,躲藏在自己的城郭里悄悄地享受那些只属于自己的快乐,他们十分讨厌被外界窥视。我认为是这样的社会状态以及中国人的天性形成了中国住宅周围要以高墙围之的习惯。

第二,中国住宅的宅地几乎都是长方形的,门口很窄,进深却很大。即使宅地是方形,或近乎方形,建造的屋宇也一定会在长方形进深的深处配置。其余的部分则用作庭院或池塘之类。我还没有在中国的住宅里见过左右宽进深窄的房屋配置。这是由秘密主义引起的一种现象,尤其是妇女使用的房间一定是在最里面的,原则就是向里再向里。

第三,中国住宅的长方形房屋和走廊是左右对称排列的。这在世界上也是一种无比的珍奇现象。世界各地不管去了什么地方也找不到与此相同配置的住宅。当然,仪式性质的住宅,或原始的住宅中会有此类配置。日本也有和中国一样的所谓“寝殿造”式的配置,中央置寝殿,左右相对井然有序地配上相同形状的房屋、回廊、水榭、亭台。不过,“书院造”最早时期并不是左右同形的。后来,建有茶室的住宅渐渐打破了左右同形的趋向。今天住宅的轮廓已经演变成了不规则的凹凸形状,而左右对称的形式只用在公共建筑方面了。这是住宅发展的必然趋势。而中国从数千年前的古代开始到今天一直坚持着左右相称的配置状态,证明了中国在住宅方面没有进步和发展。这也是社会形态以及生活样式虽然古往今来却毫无变化所带来的结果。

在中国住宅中,所谓的规模大小指的是房屋数量的多少、门廊重厚的程度,而不是仅指一块地一间房的大小。比如,规模最简单的只有一进一房,稍好的是一进三房。这种情况下一般是正中央配置大房屋,大房屋面前是庭院,隔着庭院,左右对称配置东西厢房(宅地为坐北朝南式)。三房或者相互独立,或者以走廊连接。再高级的有二进、三进,同时房屋的数量,走廊的数量也相应增多。总的说来,中国人的自我本位、孤立主义的精神也体现在其住宅之中,所以,主人的房间,夫人的房间,其他眷属的房间等都是各自独立的,相互之间不相互连接。住宅的配置又往往与庙祠及其他的公共建筑相同,从中找不出与家庭有关的情趣来。日本的住宅,正门、客厅、卧室、厨房等都相依相辅,形成一种有机的组织,而中国的住宅完全没有这种趣味。

第四,中国住宅都是单层建筑。如果住宅同时又是临街的店铺,当然也会有两层或者三层的建筑,但如果是独立的宅地则往往只有单层建筑。偶尔也能见到一些重层的建筑,那些则都是用作特殊目的的楼阁,而不是用作住宅的。总之,中国的住宅如前所述,是向着平面发展扩张,而不是向上方发展的。

第五,中国古代本来有坐礼的习俗,但曾几何时开始模仿北方胡人的做法,最终形成了一套站礼习俗传至今日。站礼习俗始于何时难知其详,但汉代末期时还是坐礼,到了唐代站礼就已经确实形成了,所以此种习俗的变化应该是在六朝期间,是北方胡人的风俗向中国全境普及的结果。今天中国人使用的是所谓桌子椅子的形式,其住宅内的设备是在地面上铺上砖瓦,或者就是土地本身,有时还会在土地上铺上木板。因为出入都不脱鞋,所以见不到装饰性的地板地。睡觉时一定要用床,社会最底层的贫民家就在床上和衣而寝,此类例子除外。中国北方有一种叫作炕的寝台,高出地面大约两尺,类似日本“床间”式的设备,内部有取暖设备。中国南方气候很温暖,所以没有炕,但寝床一定要高出地面。

第六,中国建筑一概没有日本式的那种壁内橱柜,当然也就没有壁橱门、拉门之类。房间之间的走动是设置普通的开关门扇,偶尔也用拉门。家什物件放在橱里柜里,橱柜则放在房间的犄角处。中国人一般都没有过多的家什器物,偶尔有一些拥有众多器物的人,也是另外为装器物准备一个普通的房间,所以没有必要特别为家什器做仓库或壁橱之类的设备。我以前在端方氏做南京总督时去他家拜访过。他所珍藏的数千件贵重物品中,石像石碑类都被扔在走廊上经受风吹雨打,惨不忍睹。周汉时期的古铜器类也都散乱在室外任凭风雨侵蚀。我曾经问他为什么要这样,他毫不在意地说,受到风雨侵蚀就破损,就失掉古风古色的物品本来就没有珍藏的价值。其他的小件藏品都堆放在一个房间里,而这个房间既不耐火也不防震,就是一个很普通的房间,藏品被杂乱无章地放置其中。当然他们那些人时时刻刻都有可能被从甲地调往乙地,住的都是官舍,并不拥有永久性的自家住宅。尽管如此,一方面搜集了数千件的珍奇藏品,另一方面竟连将藏品放在耐久的建筑物中加以保管的想法都不存在,这可真是中国的风格。话题稍稍有些走偏了。不过,日本在“寝殿造”的时代也是没有壁橱之类的。叫作涂笼的收纳小屋就是家具的收藏处。日用的小物件都摆在厨子里。日本后来逐渐发展成了今天这种方便的设备形式,而中国依然延续着太古时期的样式。

第七,中国住宅使用的材料是砖瓦和木材。一栋独立的房屋在正面中央装置门扇,左右配置窗户,其他三面则都用砖墙围住。房间的隔断多是木制的薄板。南方的住宅还有不用砖瓦全部用木材建造的。房檐当然是木造,从挑檐桁处有深度适当的椽木伸出,屋顶铺瓦,多为硬山顶。因雨水较少,所以没有什么排泄雨水的准备,当然没有屋檐导水管,排水设备很不完善。遇上暴雨院子变成池塘的现象毫不稀奇。不过,因为房屋之间都有走廊连接,所以院内即使变成了池塘也无关痛痒。

第八,中国的住宅也和其他建筑一样全部施以色彩。多数用深赭色,铁丹为主要颜料。还有一些涂的是用砖磨成粉末用猪血和成的颜料,上面再涂上一层朱色,最后在表面涂上桐油。高级些的住宅还会施上一些雕刻并涂上各种各样的颜色。用纯木质材料不施色彩的住宅绝不存在。即使有使用纯木质的,那也一定是紫檀、朱檀、黑檀以及其他一些有色木材。中国木材的数量原本不少,南方一部分地区的建材十分丰富,但北方只有靠水边的地区才会有一些杨柳木,因此,在修建比较奢华的建筑时一般要用云南一带产的木材,一般建筑则用杨柳或其他杂木。而这些原木的样子很是难看,那些粗糙的手工技法也让人难以入目,所以需要靠少量的色彩对这种状况进行一番粉饰。这就是我经常说的,如果把中国建筑中的色彩部分抽去,那么留下来的只会是一些荒凉的枯骨。

第九,中国普通住宅的室内装饰十分随意。正房中央的堂屋用来会客,尽头的一端稍微高出一些的部分是上座。那里放着主客两人使用的坐垫、手枕、小桌,堂屋的两侧相对用同样的形式摆着桌子椅子,让人觉得十分讲究。起居室里备有床、桌子、椅子等,根据主人的需要摆放着若干器具。除了以上言及的家具以外,作为建筑性的装饰没有什么值得一提的。柱子上贴对联,门楣上挂匾额,墙壁上悬书画,这种情况比较普通,除此之外,墙面、天井、地面等都找不到施有特殊意匠之处。墙面上往往会贴上壁纸,也有贴木版的,天井也一样。偶尔也会有一些把梁架结构显露出来的房屋。

第十,中国住宅的男女厕所有设在房廊之外的,也有只设大便所,不设小便所的,女性一定要在室内方便。至于浴室,普通人家是没有的。庖厨大多离开正房即堂屋,设在另外一处。饭桌常会搬到院子中间,一家人围着桌子一起吃饭。当然,中产阶级以上的家庭主妇是不自己动手做饭的,而做饭杂事等都是男人的职责。

中国住宅的一般情况先介绍到这里。下面举出一些各地区的实例,为上面的介绍补充一些具体情况。

二、实例

(一)北方的住宅

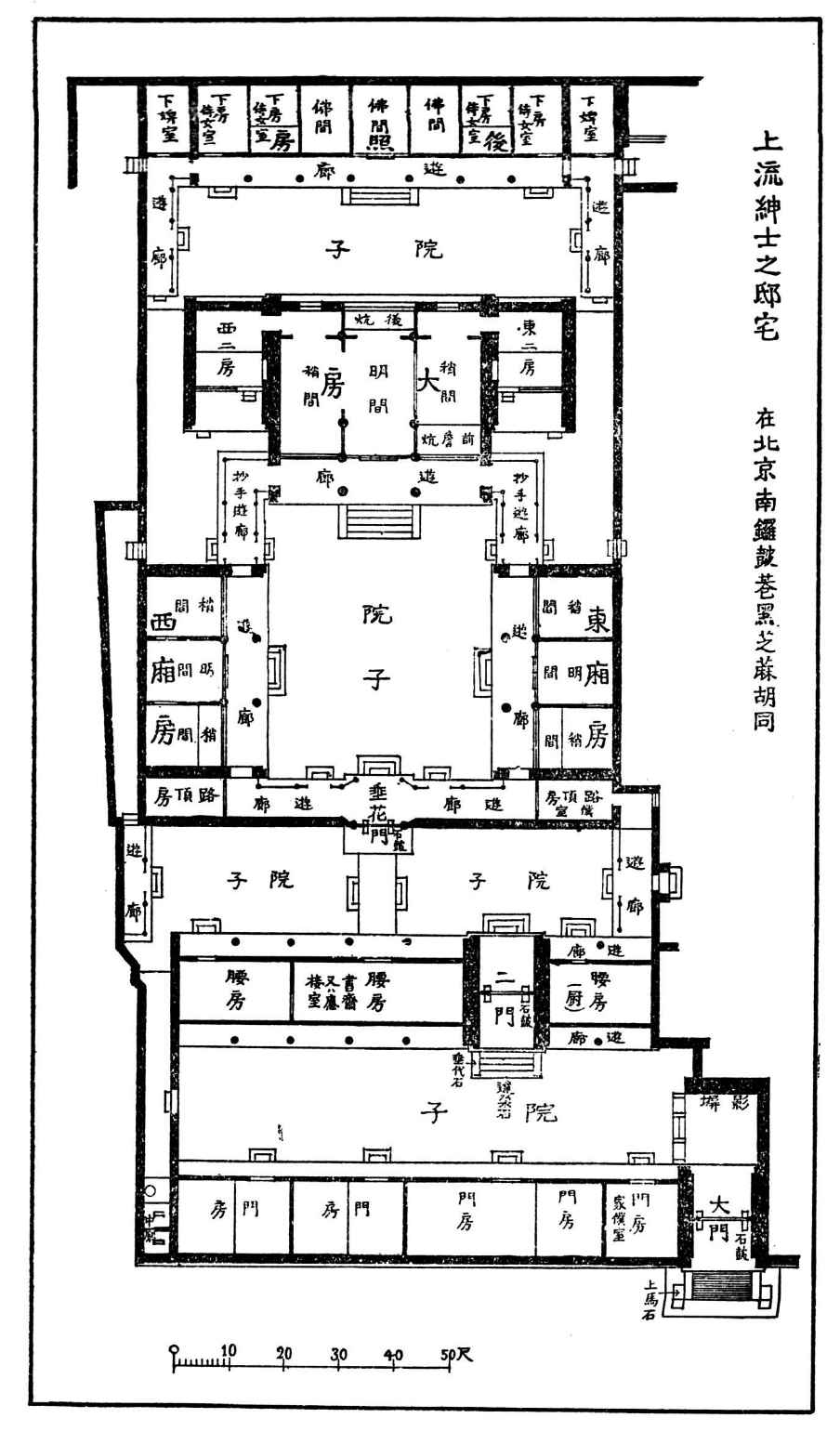

作为北方住宅的实例,在这里介绍的图6-3是北京南锣鼓巷黑芝麻胡同里的一处缙绅宅院。我于明治三十五年(1)去中国留学时,这里正好作为当时清政府警务学堂教官的官舍,我也在这里借住了数十天。这里曾经是东北出身的高级官吏的住宅,可以认作是此类建筑的标准样式。

图6-3 北京胡同宅院平面图

首先是面街的第一道门,入口前有数级台阶,台阶的左右有称作上马石的大石头,是上马时用来做踏脚石的。门扉左右有叫作抱鼓石的鼓形石,摆放位置相当于日本的“唐居敷”。两扇门扉表面本应画上神荼和郁垒的二神像,现在很多地方都省略了做法,只贴上菱形红色方块纸,在红纸上写上神荼、郁垒的字样而已。

和大门并列着的是门房,接应来往的客人。门房是侍从们的聚集处。进入第一道门当面就是一道障蔽墙,叫作影壁。向左拐进入中庭也叫作院子,再向右折,面对着的就是第二道门了。门的左右叫作腰房,用来做待客室。通过第二道门后还有一座垂花门。因屋檐下有垂下来的雕刻花卉,因而得名。门的左右有游廊,把宽阔的院子围在中间。正面为正房,两侧配置厢房,游廊将这些房屋连接起来。正房是主人的居室,分为三个部分,中间作为会客室,左右作为起居室。两侧的厢房由眷属居住,也都分成三个部分,中间会客,两侧起居。正房后面是后院,一般是夫人的住房,这里分成数个小房间,由夫人、幼子及侍女们各自使用。

此外,庖厨位于第二道门的右侧,再往右的墙外是杂舍即仓库、马厩、杂役们的住处等。正房和后院的右侧墙外是后花园。本来中国的所谓庭园是前庭和后园的并称,按照规定,庭在房前,园在房后。庭内多用石块或瓦块铺砌,不种花草树木,只摆设盆栽之类。园里则种菜、种花草、造林,奢侈的家庭还会引泉造池,筑造假山,配置像文人画中描绘的那种岩石,加上像彩虹一样的小桥,用宛如波浪一样的围墙围住,凿成看似骇人的洞门,建起奇巧的亭台等以享乐其中。

这种建筑当然是中国第一流的宅第。仅次于此的宅第也如总论中提到的,门有第一道和垂花门,房间也基本按此规矩,只是数目减少。规模更小的只有第一道门,没有垂花门。但平面的性质都是一样的。

总之,中国北方的住宅都有悠然自得之感。这与南方的住宅相比,可以看到在趣味方面存在着很大差异。

(二)中部地区的住宅

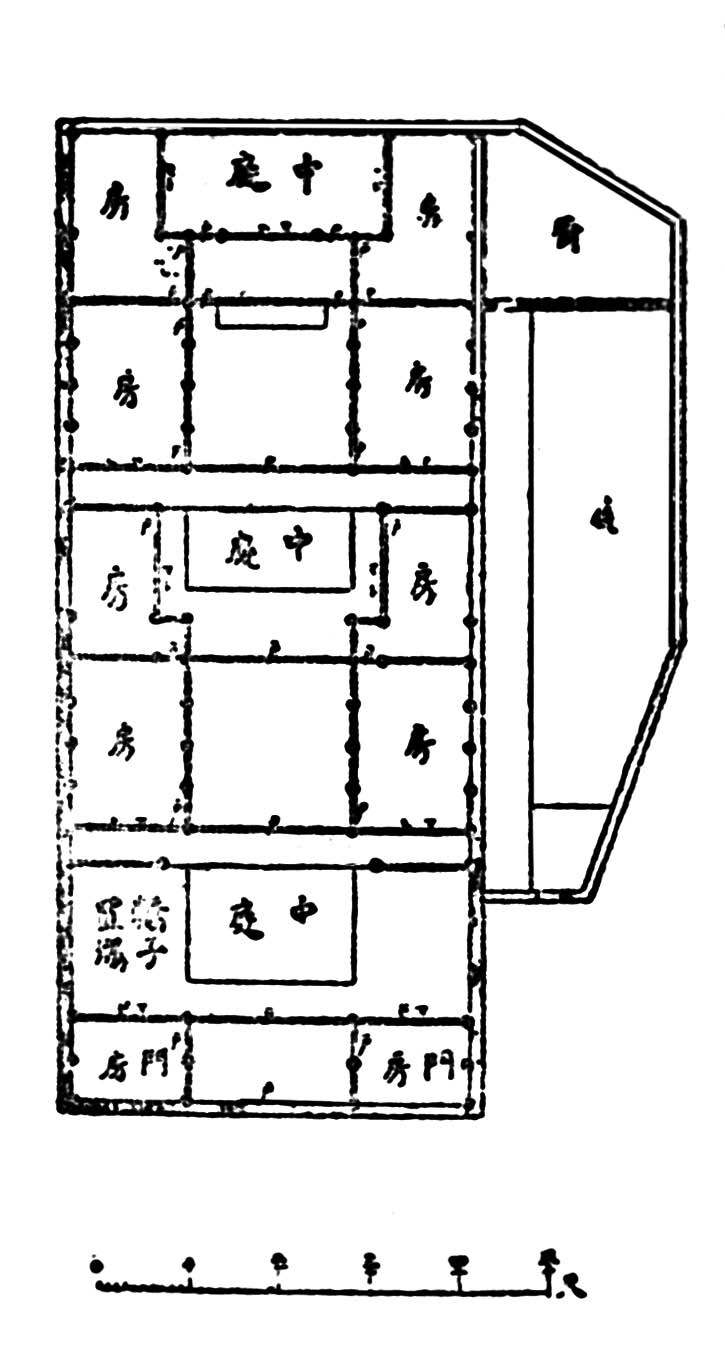

作为中部地区住宅的一例,这里有江西省南昌市旧道台某氏的宅第(见图6-4)。这是中国住宅中属于上流的一类,规模相当宏大。入口堂而皇之,是绝对的左右均衡形式,看上去作为住宅使用起来并不是很方便。首先贯通中央的空地及通路占去了大量的面积,这使得实用房间的面积相对减少。各个房间之间的联络不够充分,光线不足,厕所设备欠缺,庭院完全隔离,与房屋之间没有任何关系。柱子用在主要房间内部相隔不过四尺六寸,太过紧密。还有很多比这种间隔大出五成,柱间为六尺九寸间隔。

图6-4 江西省南昌市道台宅第平面图

中部地区中流以上阶层的绅士宅第基本上都是以这种形式作为基准,但与北方住宅相比,配置上多少有些狭窄拘谨之感。

(三)四川的住宅

四川本来属于中部地区,但因与扬子江下游地区有若干相异之处,所以另外举出一例。这是位于重庆附近的一处中流以上的官吏住宅,总体的感觉和南昌道台的宅第属于同一类型。只是这里的中庭即天井的数目很多,但面积相对比较小。

关于这个地区房屋的一般构造形式以及细部名称,我多少有一些见闻,很是奇特,此处附图加以说明。当然这不是整个中国的共同特点,也许仅仅在这个地区周围通用。不过这些东西很是惹人兴趣。图解之外再介绍几种名称:

柱、知麻柱、天花板、地楼板、窗子、爽磴、门墙子、门双、门肖、瓦沟、瓦齐、敖鱼、燕子、正吉、寸吉、叶角、宝顶。

不过,有关建筑局部名称的研究属于另外领域的问题,此处不予细说。对中国宋代李诫撰写的《营造法式》,还有《夺天工》,最近的《舜水朱氏谈绮》中涉及的建筑细部名称的比较研究,有待他日再行阐述。

四川省盛产木材,因此这里的住宅往往全部用木材建造,而不混用砖石等建材。建筑的形式手法自然轻快,个中带着一种温情。

(四)南方的住宅

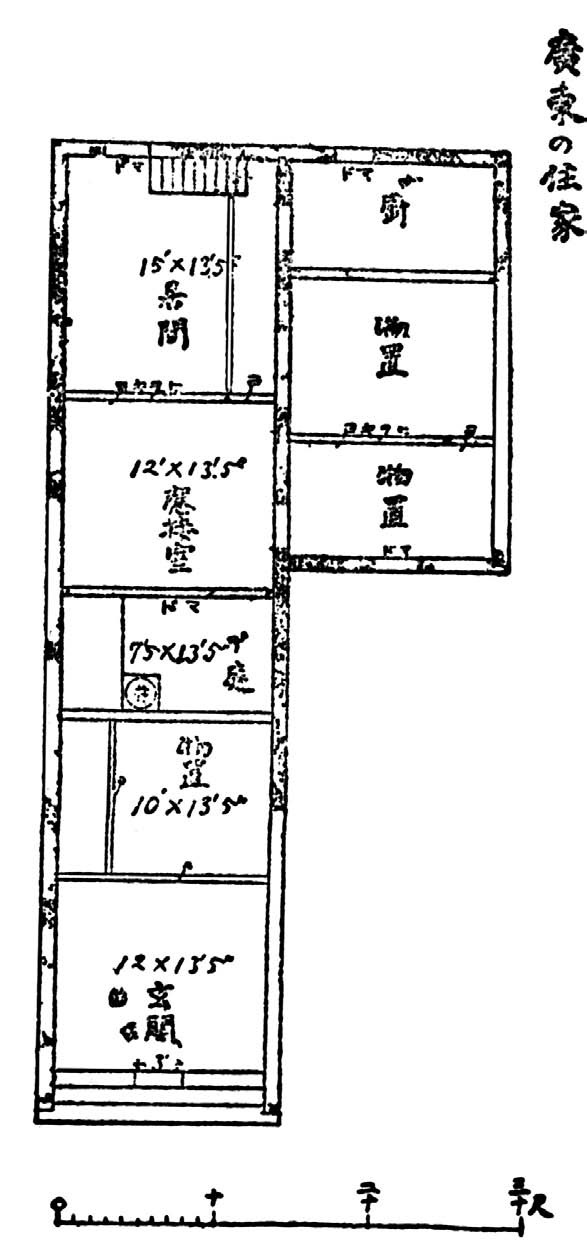

作为南方住宅的例子,此处举广东省城里的一家(见图6-5)。首先,这是一个中等家庭的住宅,因规模很小,所以没有遵守左右均衡规则的余地。仅有一排房间,可见其困窘之貌。但后面部分建有二层,用来居住是不成问题的。

图6-5 广东省城住家平面图

尽管是这种规模很小的住宅,正门也占去了不相应的面积,其他只有会客室勉强对着中庭,并装着略显华丽的窗户。起居室的感觉极不舒服,二楼的天花板太过低矮,室内阴气过重,只有建筑的外观看上去无可挑剔。依此,我想能够推测出中国人住宅理想的一端。

这一家没有设置厕所。小便自然可以在门外的任何地方随意解决,但大便则一定要去公共厕所才行。但实际上对随地大小便的情况几乎没有任何限制。

有关广东的大规模住宅我知道的不多,曾经去总督衙门拜访过,参观了一下里面总督的起居室。但是那里的平面至少不是严整的左右均衡形式,有相当数量的不规则屋宇和回廊被配置在一起。不过我想,不能马上把这种形式认作是广东住宅的标准。只是可以想像出,在以广东地区为首的中国南方地区,左右均衡主义并不似北方那样严格。

(五)台湾的住宅

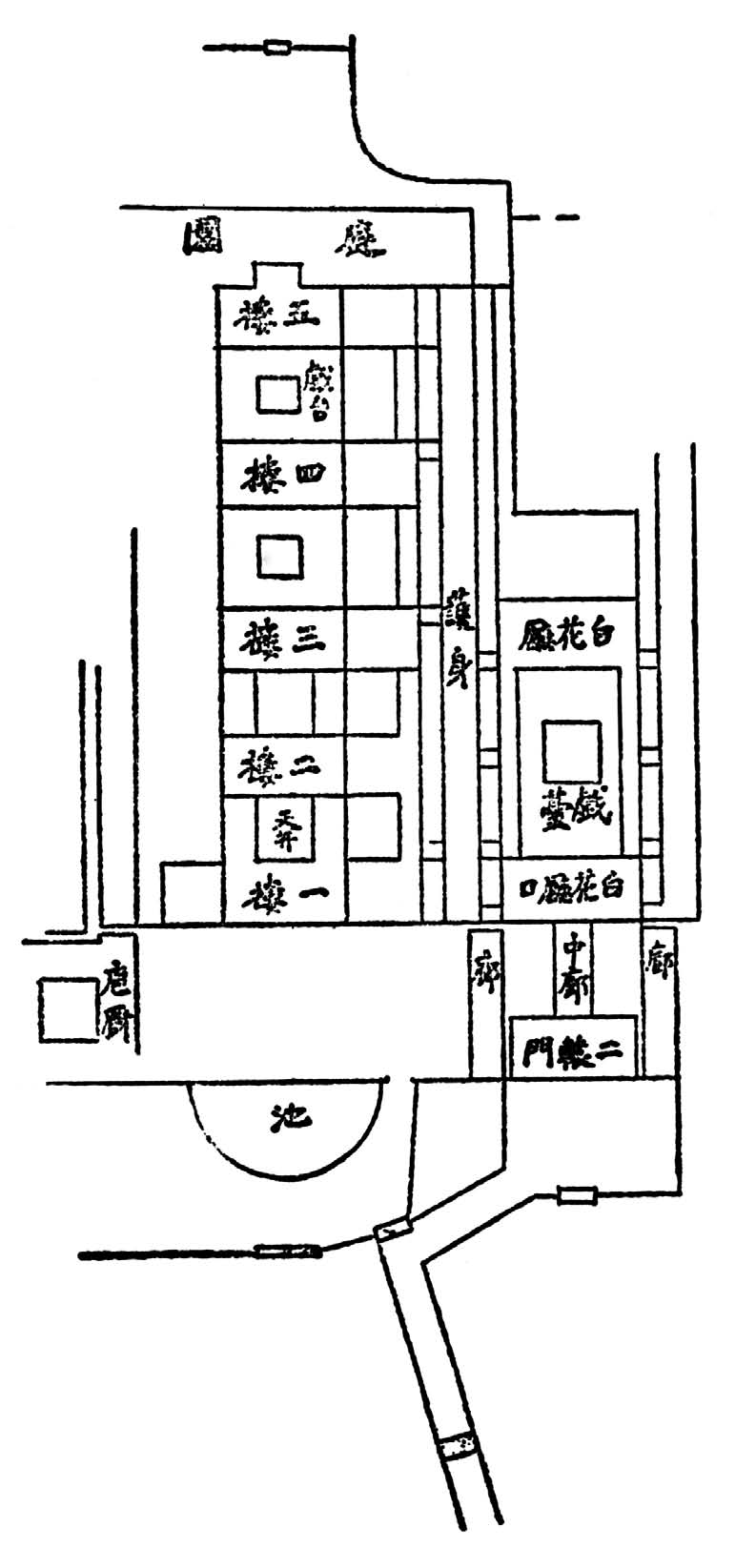

台湾从地理位置以及历史的政治关系上来看,很明确,其建筑性质中自然会带有中国南方建筑的性质。我曾经去台北访问过,虽然只见到了台湾北部建筑的一斑,对中部及南部的情况不甚了解,但我访问了台北富豪林氏的宅第,亲眼见到了那里非常明显的、中国特有的建筑性质(见图6-6)。不过,在这里刊载的平面图仅限于仓促之间的目测结果,并不十分精确。而且房屋的名称、用途等都没有得到说明,所以难免有一种隔靴搔痒之感,令人遗憾。

图6-6 台湾台北林氏宅第平面图

林氏宅第的规模十分宏伟,在中国内地没有见到能够与此处相比的建筑。宅中的甬道、前院的池塘、中院里的戏台,还有一些其他设施几乎都和庙祠以及公共建筑同趣。作为宅第的确是有些异样,但证明了中国建筑中的宅第与庙祠、公共建筑等使用的完全是共通的平面图。

台湾的住宅平面及设备等方面与中国内地相比固然存在种种差异。我认为其中最为显著的一点是台湾房屋前面的部分有很深的列柱走廊。大概这是用来对付酷暑的一种防备设施。从外形上看屋顶的形状及其装饰很有特色。整根正脊如同弯弓一般,这种形式于中国南方未见同例。

(六)其他

除以上例子之外,中国各地还存在着无数个具有当地地方特色的住宅建筑的种类。此处试将其中最具特色的数种列在下面。

(1)吊脚楼

这是我在云南西南部潞江以西通往缅甸的国道附近见到的。大概在四川省或什么地方也依然存在着。这是一种最为简单的吊脚楼,用草或者木版铺葺。建材不用圆木,而是做成大致的三角形状,这与日本的正仓院形式相仿。不过,地板直接接在地面上,没有形成高脚。当然,这不过是一个下层农民的住宅,而整个村庄或整个小城都使用吊脚楼式的例子我还没有见过。

(2)洞穴

这是我在河南省洛阳附近,在往西去陕西省西安府的国道沿线上的某一处见到的。听说西安府以西一带有很多类似的洞穴,甘肃省内也有不少。可以想像这是属于黄河流域中国北部特有的形式。不知道南方地区是否有此类实例,但至少在我本人所见所闻的范围之内是不存在的。

北部地区的黏土层长期受到雨水的侵蚀而自然形成了绝壁,此类洞穴就是在这些绝壁上朝与通路形成水平的横向挖出来的,洞穴的入口大多形成圆拱或尖拱的形状,下面装上门扉,上面的拱形部分做窗用以采光。入口的旁边往往开有高窗。

内部的宽窄程度不一:有的是入口里面只有单独一小间,有的则在左右两侧再凿出一个或几个小房间,用来存放物品,或做庖厨,设备相当齐全。室内都是挖掘后的原样,没有见到用木材铺葺过的地板、天井、墙壁等。

中国北部有全村都住在这类洞穴里的地区。而村民们都不是永住,有时整个村子会一起迁移,到其他地方再开凿新洞。我在旅行途中,在粘土性的小山坡上屡次见过像蜂窝一样的被遗弃的洞穴痕迹。

听说陕西北部的洞穴分横穴和纵穴两种。纵穴是在上面盖上盖子以防雨水侵入。还说如果家里死了人,就会就地埋在那个洞穴中,其他人则迁移到另外的地方居住。如果真是如此的话,倒是与日本远古时的风俗有些类似之处。

(3)泥造

这是中国北方特别是长城以北地区下层农民的住宅。当然,这些地区的土地多为荒漠,不生树木。放眼望去,到处是秃山野岭,尽是岩石和沙土。所以,普通的当地居民只能用泥土来造房子。墙壁是用沙土和成泥夯实垒建起来的,屋顶是用收获后的高粱杆搭的,上面再抹上一层泥。而这种用泥夯成的墙壁非常结实,足以在这个地区挡风遮雨。当然这个地区没有暴雨,或者说雨水甚少,偶尔遇上暴雨时屋顶自然会被损坏,但修复起来很容易也很快。此地风很大,经常会刮得房倒屋塌,而当地住民会毫不在乎地立刻修复如初。

(4)大社造

我在湖南省沅江县附近见到的一处奇怪民宅。其平面图以及前面的形状和日本的出云大社完全相同。屋顶为硬山式,入口在中央柱子的右侧。这种古代的原始民族建造的原始建筑形式,竟然完全出乎预料地归属于完全相同的形式。墙壁用粗糙的砖和木材建成,轮廓很像哥特式的尖拱,或者说是印度式的尖拱,屋顶用很多茅草铺葺。而屋顶上堆叠草捆的形状又和日本的“胜男木”极为相似,真是个十分有趣的现象。

关于中国住宅,实在是有很多很多需要讲述的事情,正如我在开篇时讲的,在这里我只能以自己的见闻为基础,介绍一下有关中国住宅一般建筑性质的情况而已。希望今后还能有机会继续探讨这个问题,并能够把每一点梳理得更加明确。本篇的资料甚是匮乏,记述方面也有疏忽之处,真心希望得到读者的谅解与宽恕。

(1) 明治三十五年=1902年。