第三十五章 北部中国古代文化遗迹

我离开北京,先从京绥线终点丰镇行走约三十里到达云冈。此地全是砂石岩,开凿于北魏时代的石窟有数百个,其中具有代表性的有二十四五个,隋代石窟仅有一个。这些石窟中规模最大的当数石佛寺后面的石窟,广七十尺,深六十尺,窟内凿有大佛,其高五十五尺。世上有许多四十尺、五十尺的佛像,但五十五尺的佛像舍此无他。该像中指长八尺,足底十六尺,膝与膝的间距有五十一尺。此外洞窟壁面和穹顶还有无数佛像雕刻。

接着我一度返回北京,乘京汉铁路火车到琉璃河,改乘房山铁路火车,在周口店车站下车约行走五十六里到达房山。这里有著名的临济宗寺庙云居寺。该寺香火鼎盛,无与伦比,僧人有百人之多,建筑鳞次栉比,寺院菜肴等也相当可口。寺内有南塔(辽塔)和北塔(宋塔),四周的七级塔佛像以及其他雕刻等有许多属于精品。寺院东面有险峻的岩石山体,称东峰(小西天)。山体中上部有隋代的石经洞和唐代的两座大碑,还有许多辽金时代的石经,但现在都被封存于洞内,无法见到。尽管如此此处景色仍甚美。

继而去龙门。龙门位于河南省洛阳南郊伊河两岸的龙门山与香山上,嵩山支脉在此中断,溪水在山谷间穿行,两岸山壁直立。此山岩体为黑色大理石。七八百米间水流清澈,景色宜人。隔溪有两寺,东为香山寺,西为潜溪寺,相互对立。溪水两岸山壁多石窟,重要的石窟均在西面,其中自北数起第三个石窟最为壮观,称宾阳洞,北魏时期开凿。其他有代表性的北魏石窟是第十三窟(莲花洞)、第十七窟(魏宇洞)、第廿一窟(老君洞)等。隋代代表性石窟是第七窟、第四窟等。此外还有无数唐代石窟,其中第十九窟唐高宗时代所建卢舍那佛大石像最为有名。此大佛高约三十五尺,趺坐于十尺左右的台座上,在龙门,此佛高大无比,但与云冈几个大佛相比则较小,技术也精湛,蕴集唐代技艺精华,不过我更喜爱云冈大佛。另外此大佛两侧,两罗汉、两菩萨、两天神和仁王大像侍立,其规模之大实可惊叹。相较云冈、龙门北魏时代和唐代佛像技术,自然唐代较北魏更为先进,但北魏佛像简约雄劲、风格高尚、意趣丰富,饱含虔诚的宗教热情。故可以说技巧以唐代为胜,而精神以北魏为优。于艺术遗产说中国的云冈、龙门是两大丰碑,也是世界一大奇迹。

如前述,云冈石窟凿于砂岩上,自然破坏多,真正完整保留下来的只是其中的一部分。而龙门石窟大凡凿于大理石岩体上,石质比较坚硬,故破坏较小。但中国人无心保存这一世界遗产,自民国三年起将洞窟中雕刻的许多佛头等能凿取的则凿取卖于外国人,如今完整佛像几近于无。寺院和尚和当地人说佛像无头,缺乏体面,故叫泥水匠作头安置,其拙劣程度令人不堪入目,因为有此丑恶的佛头反而破坏了佛像和其他雕刻物的精美部分。最难以让人接受的事情发生在潜溪寺。第一窟到第四窟也就是北魏时代最为重要的四个洞窟现在全部用作兵营,特别是第四窟等成为伙房,有人在窟内筑灶焚煮,佛像和四壁、穹顶漆黑一片,肮脏不堪,根本无法看清。另一个与龙门不同的是,云冈佛像没有记载建造时间和作者等名字,而龙门佛像则一一记载建造的目的、年代和供养人的姓名,其造像铭总计有一千以上。其年代涉及北魏、东魏、北齐、隋、唐,在研究雕刻形式发展方面属正确而珍贵的资料。

接着离开此处去登封县嵩山,在偃师车站下车向南行走四十里左右到升仙观,观内有升仙太子碑。此碑是则天武后亲选御书碑,技艺精湛,其大无比,是中国屈指可数的大碑。碑前有唐孝恭皇帝陵,即被毒杀的高宗太子陵墓。高宗按天子之礼葬之,陵寝也仿照天子制度建造,其华表、石马、石人、石狮等制度系唐代陵墓代表性制度,规模也大,成为后代宋陵的典范。从升仙观越过分水岭行走五十里到达登封县城,县城位于嵩山南麓,盘踞在稍辽阔的平原中央。

中国有五座著名的大山称“五岳”,即东岳泰山、西岳华山、南岳衡山、北岳恒山、中岳即此嵩山。其中嵩山最高,[1]且位居中国版图中央,故特别受到尊崇,过去汉武帝及其他行登封之礼的皇帝不在少数。嵩山主峰为太室山,一般认为海拔有八千尺,崛起于县城北方,与太室山相连的山是少室山。两山皆由花岗石构成,太室山如卧,少室山五峰耸立,皆英姿挺拔峻峭,浮现于云间。

嵩山南麓有中岳庙,供奉嵩山神,规模宏大,但如今废圮。庙内有北魏中岳庙碑和宋元以后的许多石碑。中岳庙前有石人一对,汉代雕造,是中国保存至今最为古老的雕刻物。其前方不远处有石阙,后汉初公元2世纪初叶建造。其表面雕刻有人物、龙虎及其他禽兽等,和石人一样是研究汉代艺术的珍贵资料。

从中岳庙向西前行,可见汉代启母庙的石阙。高约四丈,系一整块大石头,其一面石体脱落。传说大禹的后妃化为石头,其子启从石块脱落处生出。接着有崇福宫觞亭遗址。再向西是嵩阳观,观内有汉柏,相传是汉武帝授予它大将军名号的老柏,周长有四十尺五寸,如此巨大无可比俦。嵩阳观前有唐代嵩阳观碑。再向前有嵩阳寺、会善寺两寺。转向南有汉代建造的少室石阙。过石阙到少林寺。

少林寺是相传达摩大师在此面壁九年的著名寺院。此大型伽蓝属临济宗教派,但今天看来已极度荒废,建筑物也颓圮不堪。其中鼓楼系元大德年间所建,距离寺院一公里左右,相传达摩大师居住过的初祖庵本殿系宋宣和年间所建,石柱有铭文,特别是内部的石柱浮雕仁王像和龙凤等极为精彩。日本有许多年代在一千年以上的木构建筑,但中国年代久远的木构建筑全部消亡,在我调查范围内有明确纪年的,这是最古老的建筑物。寺内有许多唐宋及之后的石碑,其中唐太宗教书碑最为优秀。唐太宗御笔的“教书”是玄宗时立碑刻上的,所以李世民此二字草书尤为引人注目。碑头有龙形雕刻,侧面有精美宝相花纹饰,台石四周刻有动物和唐草等图案,极为珍稀精美。此外还有东魏时代的三尊佛和北齐时代的佛像等,皆制作精美,保存完整,毫无破损,无可比俦。

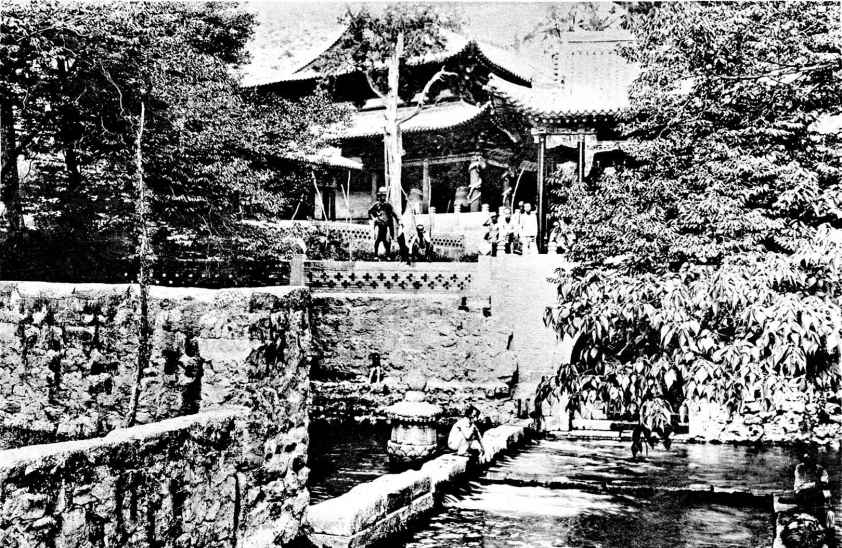

此后乘京汉铁路火车返回石家庄,再转乘正太铁路火车,在终点太原府下车向南行走三十五里到太原县。该县城即过去所谓的晋阳城,距太原县城南面一里处有名胜古迹,世称“晋祠”。周成王曾封他弟弟叔虞于晋阳,后人为纪念叔虞修建此晋祠。祠内有著名清泉涌出,泉水透明清澈,水量丰富,流出后成为晋水,灌溉方圆四十里的农田。挟此清流祠内有千年古柏,郁郁葱葱,人立树下夏季犹寒。春秋战国时代智伯水攻晋阳城时利用过此晋水。宋太祖灭五代北汉时也采用相同的方法。唐太宗起兵时在此晋祠内祈祷旗开得胜,统一天下后唐太宗撰书立碑。碑刻犹存。(第三一一图)

第三一一图 晋祠

从晋祠向南二十五里有天龙山,山上有寺,称“圣寿寺”。从寺院攀上三四百尺的险峻岩石山峦可见北齐和唐代的石窟。此石窟过去不为学界所知,可谓珍奇之发现。山分为东西两峰,砂岩构成的断崖上凿有许多石窟。其中重要的石窟东西各有七处。北齐石窟清晰反映出当年的制作方法,唐代石窟毋宁显示初唐的制法。总之规模不如云冈、龙门大,但北齐石窟保存完好,无可比俦。晋阳是北齐时代别都,所以当时建造如此大规模的石窟。听说石窟以上山顶有那时建造的避暑宫殿的遗址。

中国自三代、秦汉时代起即拥有高度的文明,至六朝时代从印度、西域引进佛教艺术后而显示出日益复杂的态貌。之后向朝鲜和日本等输出其发达的文化,成为这些国家的文化渊源。所以,若想研究东亚文化发育变迁的历史必须从研究中国开始。即使研究日本和朝鲜的事物,仍然是不研究中国就不能充分地研究日本和朝鲜。研究时一方面要调查文献,另一方面要调查古代文化的遗迹。然而中国由于过去革命、战乱频仍,外国侵略、掠夺猖獗及其他各种原因,加之中国人不注意对文物深加保护,所以至今易损坏的文物大凡已损坏,仅残留不易损坏的石筑或砖筑建筑。这仅仅是地面上的现象,地底下埋藏着何等贵重的遗物不得而知。而为正确了解现代中国人的思想和社会状况,必须知晓中国过去的思想变迁和社会状况的推移。这是在研究文献之外不可忽视遗物研究的一个理由。

本篇曾刊载于《禅宗》第二五卷第二八一号(1918年8月)。

————————————————————

[1] 此处作者行文有误,“五岳”中最高的是西岳华山,海拔2154.9米,而嵩山以海拔1491.71米,列“五岳”第四位。