附录 中国内地旅行谈

我就是关野,谢谢刚才的介绍。我5月13日从东京出发,在中国旅行两个多月最近才回来,所以材料尚未充分整理,研究也很不够,下面不惮烦杂,以杂谈方式谈谈这次旅行的所见所闻。

我最近在研究中国帝王陵墓,即各代的皇帝陵墓。去年以南京为中心,调查了南朝梁代陵墓、明太祖陵、五代吴越王陵等。今年计划研究中国北方主要是河北、河南地区陵墓。河南以洛阳为中心,有后汉时代和北魏的陵墓。河北地区有明清陵墓。我为调查这些陵墓而去,但很遗憾,河南地区土匪多,很危险,公使馆为此特地郑重照会郑州领事馆,但领事馆报告说还是不去为宜。另外,中国国民政府也以土匪多、危险为由不发给我护照。所以只能遗憾地中止去河南的计划。作为交换,我决定去山西省。因为山西有北魏的坟墓,我过去一直想调查那里的陵寝,所以才变更为那里。我先到北京,在完成调查陵墓计划之外还参观了故宫博物院和国立北京大学陈列室等处的文物。之后先去东陵,再去明十三陵,也去了西陵,最后去山西调查。

明清时代陵墓的整体情况是:明太祖建都南京,故太祖陵在南京。但永乐皇帝时迁都北京,所以永乐皇帝陵墓建在北京以北的昌平县。之后的皇帝以永乐帝陵为中心,逐渐将自己的陵墓建在其附近,总共有十三座陵墓,故俗称十三陵。之后的清朝陵墓分为四处。清朝崛起于中国东北,进入北京前将陵墓都建在中国东北。兴京[1]有清初四代帝王陵寝,称肇祖之陵。继而沈阳有太祖、太宗陵。从沈阳的方位来说太祖陵称“东陵”,太宗陵称“北陵”。之后顺治皇帝时迁都北京。因此顺治皇帝死后陵墓就建在北京以东偏东北方向约二百七十里处一个叫作马兰峪的地方。过去属遵化县管辖,而今归兴隆县。该处大致在北京东面,故一般称“东陵”。顺治皇帝后是康熙皇帝,其陵墓也在东陵。之后的雍正皇帝不知出于什么理由将自己的寿陵改建在北京以南约二百四十里处的易县。与东陵相对,此称“西陵”。雍正皇帝后的乾隆皇帝在东陵建陵,并决定此后在东陵和西陵交替建陵。以日本为例,就好比德川家族历代宗庙分置于“芝”与“上野”两地。之后嘉庆皇帝建陵于西陵。再以后道光皇帝以不希望离开父亲为由又建陵于西陵。同样,咸丰和同治皇帝两代建陵于东陵。接班的光绪皇帝再次建陵于西陵。如此往复,清朝历代陵墓在顺治皇帝之后,分别修筑于东西两陵。

我这次调查了明十三陵和东西两陵,对全部陵寝进行实际测量,拍摄照片。共用120mm×165mm的胶片八十打,80mm×60mm和40~50mm×60mm的五十打。

这次我在北京有幸留宿于东方文化事业部事务所,得到在那工作的濑川、桥川、衫村等先生的帮助,得以拜读那里的图书、参考资料等。另外,北京还有个团体叫“中国营造学社”。那里的朱启钤、阚铎以及其他先生也给我许多有益的帮助。再有建筑家荒木清三现在也在北京从事建筑实际工作,在工作之余还和我同行,参与研究。陵墓的全部实测工作则拜托同去的竹岛工学学士和荒木先生进行,而照片主要由我拍摄。因为分工,所以能在很短的时间内获得相当大的成绩。此外,我们还事先告诉警察局这次的调查目的,生怕在东西陵、十三陵会出现一些差错。于是警察局派了警察。东西陵最近都设立了“陵寝保管委员会”,该委员会总是派人与警察一道到场监督。当我们刚开始拍摄照片进行实测时他们的目光怪异,但经过一段时间,他们认为我们不是在做什么坏事,不过也似乎一直不明白我们因何目的而为之,心想大概是日本要建陵墓而来此地参观考察的,故我们未受到任何阻碍,得以心平气和地进行调查。从这点来说我们非常幸运。自我感觉是,我们不管到哪里都给那里的人们留下好印象。

下面就所调查的陵墓做些说明。因为牵涉到专业问题不容易明白,天又这么热,反倒会给大家带来困惑,所以仅介绍大致情况。

按时代顺序先介绍明十三陵。(第三七一、三七二、三七三图)

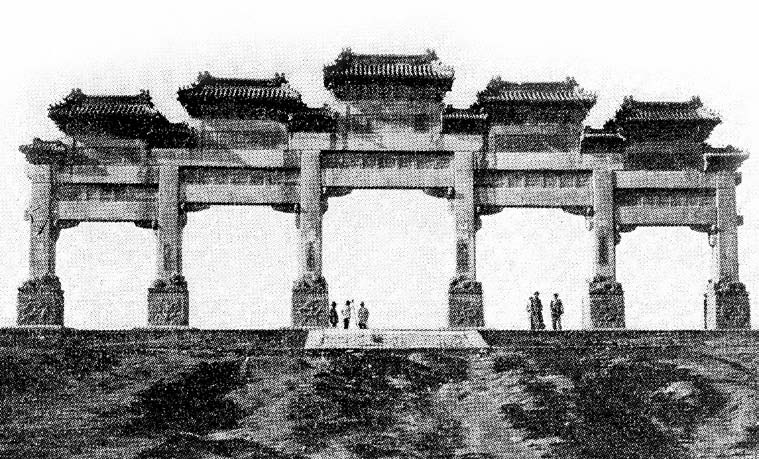

第三七一图 明成祖长陵大牌坊

第三七二图 明成祖长陵石兽、石翁仲象

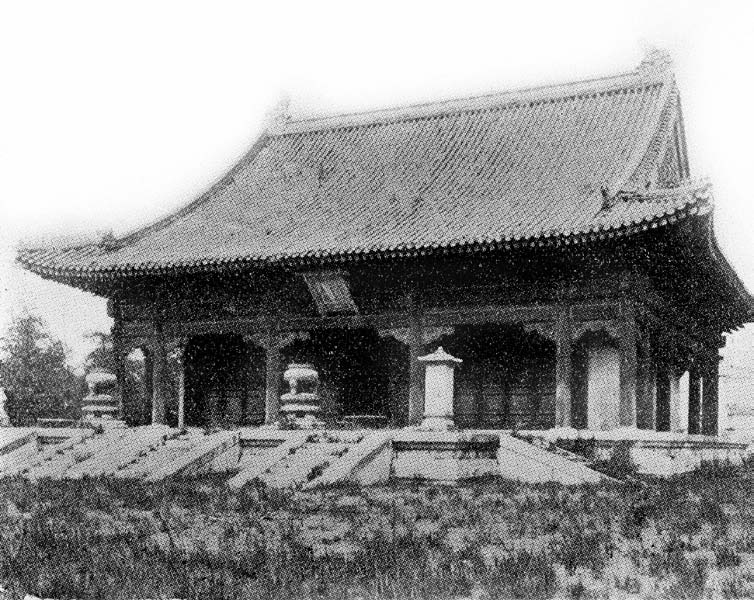

第三七三图 明成祖长陵棱恩殿

如前述,明代最初的皇帝太祖的孝陵在南京。第二代皇帝成祖永乐皇帝的陵墓在昌平区天寿山麓,称长陵,陵前神道有石牌坊、石桥、石兽、石翁仲等。其制度与南京明太祖陵相同,但规模更宏大,从神道第一门的大石牌坊到长陵前门约有7.3公里。其间或有门楼,或建有碑亭,或排列石人石兽,或有精美的大石桥,据此可知其规模是何等之大。太祖孝陵神道长度约为4公里,与此相比规模很小。永乐皇帝的长陵神道入口有面阔五间的大石牌坊,汉白玉建造,以众多雕刻作为装饰。其次有大红门,现在该顶盖已坏,开有三处通道,如隧道状。过此门是大碑亭,内有建筑,建筑前有大石碑,其四隅立有华表,高约四十余尺,汉白玉造。华表四周雕龙,顶上有石兽。过华表,又有一对石望柱,其四周雕浮云。柱前有石人石兽队列。石兽有六种,为狮、獬豸、骆驼、象、麒麟、马,或立或卧,交互放置。特别是石象如普通象大小。过石兽队列是石翁仲队列,有武臣两对、文臣两对、勋臣两对。石兽、石翁仲共十八对三十六躯,夹神道而立,实为壮观。石翁仲、石兽队列结束,有精美的汉白玉造大门,称龙凤门。过龙凤门向前始达长陵前门。前门铺葺黄色琉璃瓦,开三个入口。红墙由左右延伸东西,环绕茔域四周。入此门又有门叫“稜恩门”,该门站立于高大石塔基上,四周绕有汉白玉栏杆。前后方皆设三处石台阶。正中台阶铺有精美斜石,雕刻龙凤,称“龙凤石”。过稜恩门始达长陵正殿稜恩殿。稜恩殿前有非常广阔的庭院,过去左右有配殿,但今天已消失。殿中安置成祖神位。稜恩殿规模实为宏大,面阔二百十九尺一寸,进深九十六尺三寸一分,面阔比奈良大佛殿宽得多。大佛殿面阔仅一百八十余尺,但进深为一百七十尺,所以就总体而言,大佛殿要大。稜恩殿与日本的东本愿寺祖师堂大小相仿。内部柱子均非常粗大,皆由一整根楠木加工而成。内外皆施以华丽色彩作为装饰。但不管是稜恩门也好,稜恩殿也罢,近来皆因缺乏修缮,房檐崩塌,椽条暴露,形如肋骨,四处漏雨,但结构实为坚固,梁柱皆使用大型木料,故即便漏雨短期也无倒塌之虞。屋顶全以黄色琉璃瓦铺葺。不独该建筑,陵内建筑全部铺葺黄色琉璃瓦。稜恩殿位于三层高大塔基上,其塔基皆以汉白玉筑就,且绕有精美栏杆。正面有三处石台阶,正中铺龙凤石,栏杆柱子上部雕刻凤凰和龙,外观壮丽。

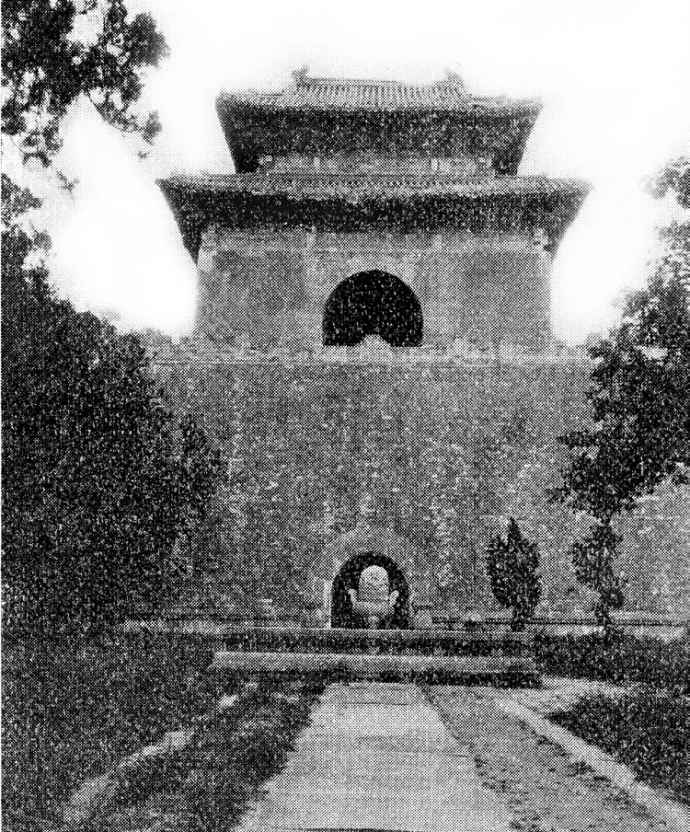

稜恩殿背后有三阙红门,过红门后有二柱门。即立两根大理石柱,上部刻石兽,柱间设门。其后有汉白玉造石台,称“五供台”。石台雕刻细密,上有香炉,左右放置烛台、花瓶,亦皆汉白玉造。五供台背后一座多层明楼耸立于高台之上。高台下有通道,犹如隧道,可通往上部。明楼中立有大碑,碑题“大明成祖文皇帝之陵”。坟墓为一巨大土馒头,四周绕有城壁状宝城。坟上今有许多桧树和檞树,繁茂蓊郁。综合上述,即永乐皇帝陵墓比太祖陵墓规模大,其神道长度达7.3公里,神道左右并列许多石翁仲和石兽。陵寝正殿稜恩殿系巨大建筑,堪比奈良的大佛殿和京都的东本愿寺祖师堂。其他设施皆精美,所用石材皆汉白玉,但此石材并不产于北京附近,大抵采自距北京西南二百多里的西山。从如此遥远的地方运来大量巨大石料,建造规模如此宏大的陵墓,更在其石料上施以华美雕刻作为装饰,可证中国陵墓自唐代起逐渐完备。宋陵位于河南省巩县,神道也有石翁仲、石兽,但规模不如长陵那般宏大。大体上说长陵堪比唐太宗陵、高宗陵等,但长陵规模更为宏大,可以说是中国自古以来规模、设施最大的陵寝。其后的十二位帝陵均以此长陵为中心,建造于其左右,但没有石像生。从结果上说,永乐皇帝的长陵石翁仲和石兽成为其他全部陵寝仿效的相同设施。其他十二陵也全部做过调查,其制度与长陵几乎相同,不同的只是规模小,装饰略简单。但嘉靖皇帝的永陵仅次于永乐皇帝的陵寝,也非常壮丽,洪熙皇帝的献陵和宣德皇帝的景陵等则较简朴。(第三七四图)

第三七四图 明成祖长陵明楼及五供台

其次要介绍这些陵墓的保存状况。明亡时因李自成而十三陵全部受到侵扰,树木被砍伐,建筑内部设备等悉数遭掠夺,其中三座陵寝付诸一炬,故可以想象清朝初年其荒废程度。而至乾隆皇帝时则对这些陵墓一一加以修缮。但很可能修缮时未按原样,因为全部陵寝中有过半的陵寝,其大殿和正门等与塔基相比明显过小。想来或许是当时颇荒废,按原样修缮很困难,所以就用旧材料缩小尺寸后凑合使用。岂料后来又放置不管,如今荒废程度更甚。如长陵,大门、大殿、屋顶、屋檐等零落崩塌、椽条暴露、漏雨不断。其他陵寝窘状更甚。十三陵靠近北京,中国人固不必说,外国人也经常踏访,就好像日本的日光庙。长陵规模最大,保存最完整,所以许多人总是单看长陵,几乎无人光顾其他陵寝。因而诸陵益加荒废,无一建筑不漏雨。几乎所有的建筑或屋檐崩落,或屋顶见天,严重者屋顶全无,柱梁倾倒。小型建筑等木构部分不知所踪,仅残留砖壁,自然破坏的痕迹应有尽有。而无论前清,还是民国,均无力修缮保护这些建筑。现在虽说将建筑物全部造册编纂,按古迹保护,但徒具虚名,仅起到不砍树、不继续倾圮的作用,根本未考虑制订计划,积极修缮。

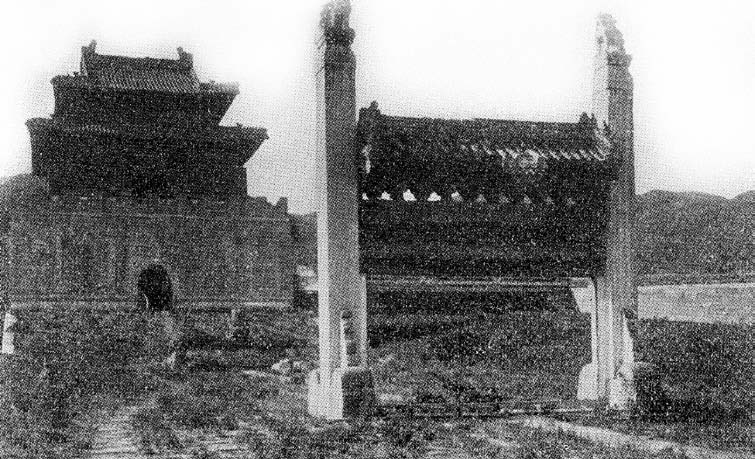

再次介绍清东陵。东陵位于北京东面约二百七十里处,北邻万里长城。因位处偏僻荒凉之地,所以到此参观的人较少,外国人包括日本人几乎未曾到访。刚开始我们觉得去东陵很困难,但不料居然能通汽车,所以早晨我们离开北京,下午四点左右就到东陵。东陵与北面不远的昌端山相对峙,东西南三面被群山环抱,当中是宽阔的大平原,唯东南方向留有一处小豁口。相传顺治皇帝狩猎到此,看见此地胜景连声叫好,即将自己陵寝定于此处。顺治皇帝陵寝称孝陵,建于昌端山南麓,陵前有悠长神道,南端有小丘,叫“元宝山”。经此过大牌楼、大红门,再向前有大碑亭,其中立大石碑,上题“大清孝陵神功圣德碑”。此亭四隅立汉白玉华表,高约三十三四尺,施以雕饰。亭北面有小丘,称“影壁山”,成为陵前的影屏。绕过影屏,和明代永乐皇帝长陵一样,先有一对石柱,其后是十八对三十六躯石翁仲、石兽夹神道站立。走完神道,穿过精美的大理石龙凤门,途中经过三座石桥。好容易攀过一丘阜,始达孝陵正面。正面先有碑亭,接着有精美大理石桥,过桥后始达陵寝前门。过前门后是大殿、明楼等,其制度与永乐皇帝长陵略相似。唯与长陵相比规模较小。长陵神道长度为7.3公里,而此陵为5公里多一点儿,稍短,而且总体规模要小,但形制基本一致。(第三七五、三七六、三七七、三七八图)

第三七五图 清世祖孝陵大牌楼

第三七六图 清世祖孝陵石像生

第三七七图 清世祖孝陵隆恩殿

第三七八图 清世祖孝陵二柱门、五供台及明楼

继顺治皇帝孝陵建成之后,康熙皇帝也将自己的景陵建在孝陵的东南面。其神道位于孝陵神道中途向东的分叉线上,一直向北。与孝陵一样,先有碑亭,然后有桥,有牌楼,有小碑亭,其间有石像生队列,但数量较少。其门、大殿、明楼等建筑因建于清代繁盛期,故总体说来其规模不逊于长陵,且装饰华美。乾隆皇帝的裕陵建在长陵的西南方向,其规模、形制与景陵不相上下。顺治、康熙、乾隆三代帝王的陵寝是东陵中制度最为完备最为壮观的陵墓。再继续建造的是咸丰皇帝的定陵,位于裕陵的西面,即东陵的最西端。其制度与前三陵相同,但规模较小,装饰也略简单。同治皇帝的惠陵建在康熙皇帝的景陵东南面,除了没有石像生,与咸丰皇帝的定陵完全相同。

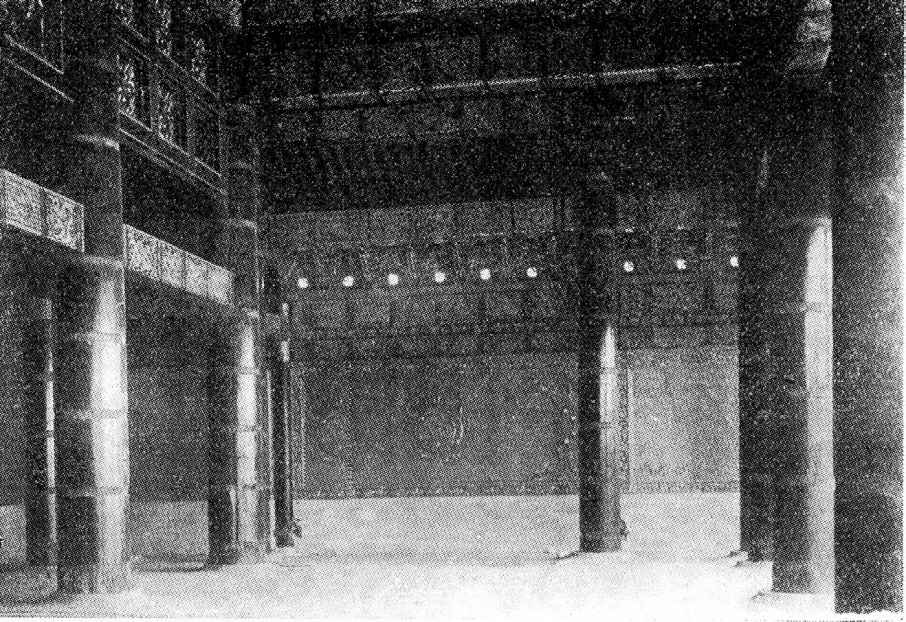

除上述五陵外,东陵中还有顺治皇帝皇后陵,位于孝陵的东面,称“孝东陵”。康熙皇帝的妃子陵在景陵的东面,称“景妃陵”。乾隆皇帝的妃子陵在裕陵的西面,称“裕妃陵”。咸丰皇帝的妃子陵在定陵的东面,称“定妃陵”。其东面又有东太后、西太后陵墓,东西相对,合称“定东陵”。其中,西面是东太后陵,东面是西太后陵。大小一致,制度相同,但装饰方法相差极大。可以说西太后陵殿门装饰是明清两代所有陵寝中最豪华的。其中最有特色的是其大殿隆恩殿和其前方左右的东配殿和西配殿的装饰。其大殿坐落于汉白玉塔基上,绕有汉白玉栏杆等,与其他陵寝没有不同,但其栏杆施以精美雕刻,为过去所未见。其他陵寝大殿内外皆以彩色装饰,而西太后陵大殿与东配殿、西配殿柱子则皆使用柚木,四周绕以金色铜龙作为装饰。所有斗拱、横梁、贯木、藻井等表面悉数涂漆,再以金色描绘龙形及其他图案。而且四壁皆以黄金浮雕纹饰,可谓金碧辉煌。内部陈设等也极尽奢华。(第三七九图)

第三七九图 清西太后陵隆恩殿内部

众所周知,拥有如此众多豪华壮观陵墓的东陵,近年来也因被破坏或挖掘而荒废异常。《东陵劫》这本小册子详细记载了东陵被挖掘一事。《闻国周报》《东陵案》等也有记载。小林胖生也就东陵挖掘问题撰写过报告等。阅读这些记载和报告,大体可以了解相关情况。但我还想就实地调查时所见所闻说几句话。

中国自古以来历代都有盗挖陵墓的习惯,周汉时代起即盗墓频繁。如秦始皇陵被项羽所挖,汉代陵墓于汉亡后几乎无一幸免。魏文帝曾下薄葬诏,其中说过:“天下无不亡国之国,无不被挖之墓。”可以推见周汉时代陵墓的惨状。毕竟是因为墓中放入珍贵宝物而被盗,所以之后屡屡有薄葬诏发布。唐太宗为防备自己陵寝被盗,将其陵寝建于长安以北约八十里、高五千尺左右的九嵕山顶。该山顶北面坡度稍缓,而南面则是数十丈的悬崖峭壁。于是修栈道,在峭壁上挖墓道,达七十五尺深处才建玄宫,安置棺木。太宗驾崩棺木放入玄室后,即将外部的栈道拆除。用心如此,但它仍不免在唐末被黄巢军队盗挖。据说唐太宗生前非常珍视并在死后带入墓中的王羲之《兰亭序》帖也被盗走。

唐陵大抵被盗挖,唯独唐高宗的乾陵幸免于难。据说是因为盗贼企图挖掘时雷雨交加,害怕出事而放弃。

北宋陵墓位于河南省巩县,共有八座陵寝,故称“八陵”。与唐陵相同,有石像生装饰神道两侧。北宋在国都汴京(今开封)被金人攻陷后迁都临安(今杭州),转称南宋。金人将北宋八陵全部挖掘,拽棺于外,破坏后盗去贵重殉葬物品。南宋陵墓建于南方绍兴,共六座陵墓。元灭南宋后江南“总统”蒙古僧人杨琏真伽挖掘所有陵寝,盗走其中殉葬品,而且还计划把皇帝的骨殖与牛马的尸骨葬于一处,在上面建镇南塔。据说当时有一位农村知识分子叫唐珏的非常气愤,夜间召集当地青年,将皇帝的骨殖收集后转移他处,并将其他骨骸播撒在原地。因此南宋皇帝的骨殖幸免于难。明代时据说又为南宋皇帝新建陵墓,收纳骨殖。金朝历代建陵于北京南面房山县紫金山麓,明万历年间全部被毁,不知所踪。清朝时因金、清同为女真族,故新筑金陵,但旧陵踪影全无。代代如此,循环往复,每有革命,前代陵寝即被毁,内部殉葬品即被盗。明陵因李自成之乱也被盗挖,但幸好清代时顺治皇帝以及康熙、乾隆皇帝各自都对明陵加以修缮保护,之后不再被盗挖。可见中国陵墓在改朝换代后必被破坏已成惯例。清灭后自然也很快被盗挖。

东陵四周区域广阔,林木禁伐,两三百年的大树繁茂蓊郁。而自清亡后民国四年时,还有八旗军为守护陵寝驻扎在此。清亡后因未拨军饷,八旗军生活开始困难,故向清室提出申请,希望钱款不济时能开垦此处无用之地,以供生活之用(此处土地当时仍归清室所有)。因要求合理,故清室允纳所请。于是八旗军开始放火烧林,整田耕种。毋庸置疑,当时此地非常偏僻,纵有许多木材也无法出售,故只能付诸一炬。天丰益商号木材商见此珍贵木材被付诸一炬,甚觉可惜,便与清室商量,希望将山林的采伐权转让于己。最终则提出要与清室一道经营山林。是以清室同意将山林的采伐权全部交于天丰益商号。天丰益商号运营成功,修通漂亮的道路,运出大量的木材,获利甚丰。民国十年直隶省省长曹锐(曹锟之弟)以天丰益商号任意采伐国家珍贵山林出售不成体统为由,派兵没收全部木材,并设置“东荒垦殖局”,改山林采伐为官营事业。起初天丰益商号是以间伐山林,伐后新种树木为条件与清室签订合同的,但合同徒具形式,伐后并未种植任何树木。官营后滥采滥伐现象日益严重。特别是民国十四年冯玉祥军队进京后,为充军费肆意砍伐山林。至民国十七年的四年间不独后山森林,就连陵园周围的森林也全部被砍,一根不剩。就这样,过去繁茂蓊郁森林掩映的陵园现在则无一株小树。过去马兰峪是一处极其荒凉冷清之地,因大肆采伐山林,许多工人蜂拥而入,无数商人如蝇逐臭,一时间热闹非凡。当地人和外乡来的流浪汉等白天也进入山林伐木,夜间则出没于陵园,采伐陵寝树木,甚至还糟蹋建筑物。现在所有精美建筑只剩下柱子和屋顶,窗子、门扉、栏杆悉数被拆去,藻井也被取走,内部陈设、宝物统统被盗。更过分的是不独门扉、藻井,甚至连大梁、贯木、横梁等也被锯掉。小型建筑则是连柱锯去,拖走木材。有许多建筑空有四壁砖墙,而无柱梁,情状凄惨。

民国十七年原张作霖部下、后投靠国民革命军的某师长驻扎在此,听说西太后陵有非常多的宝藏,故试图挖掘(小林胖生的报告有所记载,请参阅),于是叫人找来熟知二十年前西太后下葬情况的有关工匠询问详情。回答是内部情况非常复杂,石门有四重,除了通过爆破别无他法。情况如此,且兹事体大,故他无法自己一人盗掘。于是与幕僚商议,没想到竟然一致赞成,因此盗墓一事就定了下来,并约定:若大家一起进入,则势必因抢夺而争吵,有伤体统,所以要先决定进入顺序;其次要严禁带入布袋或包袱布,只能空手进入,能拿多少就拿多少;再次,只能进入一次,若二度进入格杀无论。接着是爆破内部。据说进入玄室之前花了三天时间。墓中有两室,前室台上安置册宝。据说除册宝外还有各种宝物。玄室内安放棺木。毁棺后其中宝物被取出,室内的其他殉葬品也悉数被盗走。接着是试图挖掘顺治皇帝陵寝,但一干人物听说顺治帝曾入五台山为僧,其中的棺木是空棺,故而放弃,转挖康熙帝陵。但挖后陵中出水无法挖掘,故又中止。不过乾隆帝陵最终还是被掘开。内部有三室,非常豪华,全部以汉白玉筑造。入口大门和室内墙壁浮雕与喇嘛教有关的四天王和菩萨像,壁面雕满藏文写就的经文。最里面一室正中有乾隆皇帝棺木,左右有两皇后棺木并列,前面东侧有妃子棺木一个,西侧有妃子棺木两个,皆安放于石座上。这些棺木全部遭到破坏,贵重遗物悉数被盗走。遗物不如西太后陵多,但其惨状远在西太后陵之上。

有关此事世间议论纷纷,清室也向国民政府提出严正抗议,故政府不能弃置不管。后来人也抓了,审判委员也任命了,但据说国民政府中有实力的人物与此事有瓜葛,所以事件不了了之,盗走的遗物也仅返还了一部分,大部分遗物不知所踪。有评论说许多到了国外。

之后陵寝的保护成为非常棘手的问题。最终政府决定将东陵作为古迹加以保护,并建立陵寝保护委员会。虽说可采伐的林木早已绝迹,但政府还是决定严禁伐木和破坏陵寝的行为。可是听说就在我去东陵前二十天左右,太宗皇后(康熙帝之母)下葬的昭西陵又被盗掘,其中遗物全被盗走。总之管理也罢,取缔也好,总不见成效。其他陵寝似乎也陆续被盗挖。

下面说西陵。

西陵位于北平西南约二百四十里处。此处最初建有雍正皇帝的泰陵,接着是嘉庆皇帝的昌陵、道光皇帝的慕陵,最后是光绪皇帝的崇陵。过去从北平到此比较便利。从平汉线即北平到汉口的铁路中途有一条支线,沿此支线向西走可达梁各庄。梁各庄距西陵不远,所以铁路局每年均举办活动:开出特别列车,使人无须换车即达梁各庄,夜间可留宿于车内,参观两日后返回北平。因此外国人包括日本人经常到西陵参观。我在1918年去时就是早晨从北平出发,下午两点左右到达梁各庄,所以调查时再去非常方便。此支线平日乘客和货物都少,无利可图,所以最近停开列车。因此要去西陵变得非常不方便,乘火车途中需下车,再换乘马车等需要两天时间。而听说乘汽车去则只需一天。因为去东陵二百七十里地一天可到,所以去西陵二百四十里地无论如何一天也可到达。有此想法故我租了一辆汽车,但不料路况和车况都很差,一天内竟然爆胎、故障二十次。我是早晨六点半离开北平,但到夜里十二点左右才到达涿州的,也就是说十七个小时只跑了一百二十里路。第二天我辞掉汽车乘坐人力车前往,但路况仍然很坏,只走了一百里路,好容易于第二天到达西陵。

西陵与东陵相反,并不荒凉,各陵四周生长的树木以松树为主,但依然显得森林繁茂,气象非凡。我在1918年到访时虽然树木已渐稀少,但环抱的松林依旧郁郁葱葱,而且各陵寝建筑物几乎未遭到破坏。因为东陵全部遭到破坏,人们无从知晓过去各种陈设究竟为何等情况,而到西陵后总算是完全明白了。即便如此西陵的部分建筑仍有屋顶损坏、屋檐坠落的现象,也有完全崩塌、不知所踪的建筑。另外内部陈设的宝物等皆不翼而飞。西陵最早建成的雍正皇帝泰陵的前方有漫长神道,但与东陵的顺治皇帝孝陵的神道相比却短了很多,仅有1.7公里左右。但是大门、大殿等形制与孝陵略同,且保存完好。(第三八〇、三八一图)

第三八〇图 清世宗雍正帝泰陵前面

第三八一图 清宣宗慕陵隆恩殿

西陵中与过去制度稍有不同的是道光皇帝的慕陵。其他陵寝皆与明陵相同,明楼后建土馒头状坟墓,而慕陵明楼被省去,其坟墓呈筒状,规模很小。其他陵寝大殿是重檐歇山顶,而慕陵是单檐歇山顶,其形制恰如日本佛寺。其他陵寝以彩色装饰内外,而慕陵则不涂油彩,以雕刻代替色彩,使人感觉是在观看日本江户时代的佛寺。

结束明清时代的陵墓调查,我去山西省大同调查北魏陵墓。

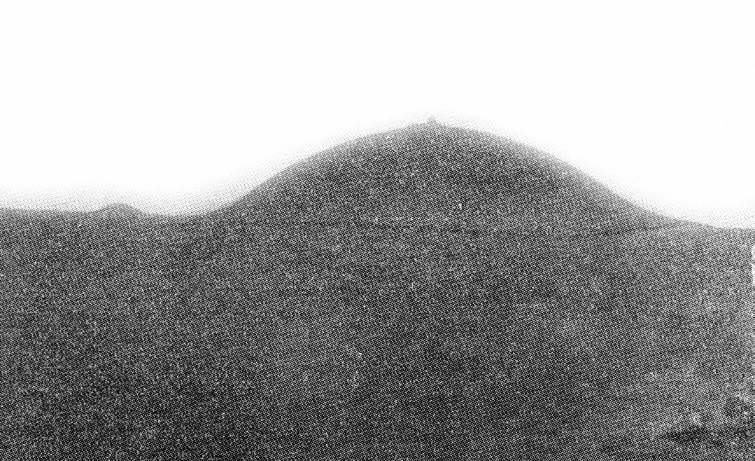

北魏最初建都大同,孝文帝时迁都洛阳,故孝文帝前的陵墓皆在大同。《水经注》记载,孝文帝母亲、文明太皇太后的陵寝在方山上,高祖的陵寝在其附近,有施以非常精美雕饰的石筑建筑等。我于1918年去大同时曾想去观看,询问知县及其他人但均不知方山的所在。这次到北平历史博物馆,偶然发现北魏方山陵实测图的蓝图挂在墙上,系英国人调查后所画。我当时认为去大同就立刻会知道,但到大同后问了县衙门仍不知所在。问警察局也说不知道。去师范学校、图书馆、林务署打听也都说不清楚。结果是向各方打听均不得而知。唯该县“地理公安局”编有本县地理书籍,我发现上面写着“方山在寺儿山以南”字样。于是就查寺儿山的方位,得知在大同以北约四十里的地方。但特地去了一看却发现并没有什么陵寝,白跑了一趟,所以又派遣人去查寺儿山南面是否有方山,山上是否有墓。据报告说寺儿山附近山上确实有一巨大坟墓,但是否北魏陵墓不明。于是就到寺儿山麓看了一下,果然见到山上有一个大土馒头。问山麓的人家但他们总回答说不清楚,只说山顶上有坟墓处就是寺儿山。请村里的人带路上山一看,山顶广阔平坦,中央有一大坟丘。我在坟丘附近捡到许多北魏瓦的残片。因有莲花图纹,所以一见即可判断是北魏瓦。又发现有的瓦有“万岁贵富”文字铭。此为汉瓦遗制,故该瓦显然仍为北魏瓦。因为捡到北魏瓦,所以该大坟为北魏墓无疑,就是《水经注》中所说的文明太皇太后陵墓。最终明白方山这个山名在《大同府志》和《山西通志》中都出现过,只不过是古名今忘,寺儿山就是方山。该县地理书籍“方山在寺儿山以南”的记载显然也是错的。该坟墓直径约有二百五十尺,高约九十尺,其大无比,墓后面还有一座稍小的坟丘。当我想也调查小坟丘时大雨急降,继而转为狂风暴雨。带路的人催促说:快下山!下这种雨,山下的河流将立刻暴涨而无法回家。不得已只好下山,因无法充分展开调查而遗憾万分。补充说明,从山麓平地算起方山有一千五百尺左右的高度。(第三八二图)

第三八二图 北魏文明太皇太后陵

接着我调查了北魏时代都城遗址。大同东面流淌着河流叫“御河”。隔河残留一些过去的土筑城墙。我在城墙附近捡到许多北魏瓦和陶器残片。从瓦和陶器形制可以判断此处就是北魏城址。从此城址北望可以看到正前方的方山,甚至山顶的坟墓都清晰可见,因此可以判断方山上筑陵与城池多少有些关系。

通过这次调查我又进一步发现了辽代的木构建筑。从北平去东陵途中有个城市叫蓟州,乘车经过时看见路旁有门,观察后发现该门具有非常古老的样式。下车再看不仅是门,而且大殿也是辽代建筑。大殿为双层大型建筑,内部安放五十二尺高的立观音塑像。此立像显然与建筑物同时代建造,其左右还有一丈高左右的肋侍立像,与塑像时代相同,为难得的杰作。约建造于九百年前左右,与日本凤凰堂[2]年代大体相似。另外大门和内部安放的仁王塑造像年代也相仿。

大同有上华严寺和下华严寺。过去叫华严寺,是一个寺院,其大殿均为辽代建筑。特别是下华严寺大殿藻井梁上有辽重熙七年的铭记,距今约有九百多年,是中国现存最古老的木构建筑之一。

大同另有一寺叫南寺,其大雄宝殿和鼓楼也是辽代建筑。天王门和三圣殿是金代建筑,距今约有七百多年。七百年乃至九百年前的建筑在中国非常罕见,上述建筑是中国遗存的最古老木构建筑。

另一个有趣的建筑是北平近郊万寿山附近圆明园离宫遗址。离宫建于康熙、雍正、乾隆年间,其中有无数的亭台楼阁,最有趣的乃是乾隆皇帝时所建的西洋建筑。乾隆执政时有许多外国传教士到中国,其中有一位意大利画家朱塞佩·伽斯底里奥内(Giuseppe Gastiglione),中文名叫郎世宁。前些天中日两国合办的明清画展就有郎世宁的画作。他的写生画融合中国画和西洋画,本人被乾隆皇帝重用。此人为乾隆皇帝造了几座西洋建筑,建造得华美,极具意大利巴洛克建筑风格。另外,法国传教士佩尔·布诺阿[3]仿照凡尔赛宫在圆明园造喷泉,该喷泉极其精美壮观,还造了欧式迷宫花园。

此离宫于咸丰十年被英法联军烧毁,理由是中国人杀了外国人。当时英国萨·赫普·格兰德将军提议,为将来不再发生类似野蛮行径,必须采取断然措施,以示惩戒。而烧毁中国人最为珍视的圆明园,其方法最为有效。尽管法国蒙特邦将军反对,但英法联军还是全部烧毁圆明园,将园中的宝物掠夺一空。中国人至今仍对此愤恨不已。

园中建筑皆木构,故全部烧毁,空留形迹。而西洋建筑则为石筑,故其柱、壁、雕刻细部等仍半毁半存。总之圆明园建筑是东亚首次建成的西洋精美建筑的珍贵标本,遭到全面破坏,实为遗憾。圆明园建成于乾隆十二年左右。乾隆五十年前后奉乾隆皇帝之命,郎世宁弟子通过传自郎世宁的铜版画画了圆明园的建筑图。该铜版画也保存于沈阳和热河离宫。相较铜版画建筑图和遭到破坏的宫殿细部,发现二者完全相同,故而可以知道该铜版画建筑图真实而正确地反映了原建筑风貌。我们作为建筑家确实感到兴味盎然。

此外还有许多可陈述之处,但因时间关系就此打住。暑天在此絮絮叨叨,想来给大家平添了许多困惑。

本篇系1931年7月27日在日本外务省文化事业部的演讲笔记。当时曾复印并散发给听众。因舛误较多,无法传递真实信息,故本编辑部在略做修订并删除了部分内容后收录于此书。

————————————————————

[1] 即原赫图阿拉——译注

[2] 京都府宇治市平等院中阿弥陀堂的别称。因形状像凤凰展翅,故得名。日本国宝。——译注

[3] 何人不详。查当时法籍传教士参与圆明园西洋式喷泉建设的有蒋友仁(R.Michael Benoist)、王致诚(Jean Denis Attiret)等,似未见佩尔·布诺阿名。——译注