第二章 中国陵墓

目录

第一 周、秦、汉陵墓

序言

一、周陵

1.文王陵(附 武王陵)

2.成王陵(附 康王陵)

3.孔子墓

4.孟子墓

二、秦陵

三、前汉陵墓

1.惠帝安陵

2.景帝阳陵

3.宣帝杜陵

4.元帝渭陵

四、后汉陵墓

1.孝堂山石室

2.武氏祠石室

3.曲阜矍相圃石人

第二 唐宋陵墓

序言

一、唐代陵墓

1.太宗昭陵

2.高宗乾陵

3.德宗崇陵

4.孝敬皇帝恭陵

二、北宋陵墓

三、南宋陵墓

第一 周、秦、汉陵墓

序言

余于前年与去年分两次、各三四个月左右时间旅行中国内地,多少就其历史遗迹做过研究。考虑到其陵寝制度对探明汉民族文化性质及其变迁以及与他国之关系等意义重大,故集录所见所闻,敷衍成文,乞盼识者赐教。而余前后两次调查之场所仅下列十多处,即

于陕西省有

周 文王陵 武王陵 成王陵 康王陵

秦 始皇帝陵

汉 惠帝安陵 景帝阳陵 元帝渭陵

唐 太宗昭陵 高宗乾陵 德宗崇陵

于山东省有

周 孔子墓 伯鱼墓 子思墓 孟子墓

汉 鲁孝王墓石人 武氏祠 孝堂山石室

后梁 王彦章墓

于北京有

明 十三陵

此外还探访诸多明清时代坟墓,然属六朝与宋代之年代可确证者因缺乏机会无一探访,且上举年代中重要者亦多有遗漏,故余关于陵墓所得知识比较零碎,不足以贯通古今、详悉其筑造之变迁与沿革。何况即经调查亦无法挖掘任何一件文物,故终无机会就其内部结构与副葬品进行研究。以下仅按年代顺序就探访之陵墓记述。又,余于中国以外之诸国陵墓知识均付之阙如,故无法比较彼此,阐明关系,深以为憾。

一、周陵

所谓周陵墓经余调查者不过上举数处耳。除孔子墓外,其所传正确与否难以速断者众。然余于陕西省亲见失于所传而可确证系周、汉时代之无数古墓,据此朦胧所得之知识推想,周代坟墓似多呈低方台状,亦有圆台状者。所谓文王、武王、成王、康王、周公、太公、鲁公等陵墓似属前者,孔子、孟子墓似属后者,然不明确。就此于后详说。又,《青州府志·临淄县》条记载:

齐桓公墓在县东南十五里鼎足山括地志云在县南二十里牛山上一名鼎足山一名牛首冈一所二坟晋永嘉末人发之初得版次得水银池有气不得入经数日乃率犬入得金蚕数十箔珠襦玉匣绘彩军器不可胜数水经注引从征记云女水西有桓公冢甚高大墓方七十余丈高四丈圆坟围二十余丈高七尺余一墓方七丈二坟述征记曰冢在齐城南二十里因山为坟大冢东有女水或云齐桓公女冢在其上故以名水也国朝顾炎武齐四冢[原注]记自青州而西三十余里淄水之东牛山之左大道之南穹然而高者四大冢焉郦道元水经注曰水南山下有四冢方基圆坟咸高七尺东西直列是田氏四王冢也

原注四王指威王宣王湣王襄王。[1]

据此记载,齐四王冢似为方基圆顶,桓公墓似为方基,上方圆,有两坟。如后述,秦始皇陵系双层方坟。然此双层坟始于周,唯彼为上圆下方,此为上下共方,有异。亦恐双层方坟周代已有。概言之,周代陵墓多方坟,偶有圆坟。又有双层坟。内部结构不明,而据《括地志》所载齐桓公墓可见其一斑。

1.文王陵(附 武王陵)

《咸阳县志》曰:“文王陵在县治之北一十五里,坐落高山庙东南二里。”余亦亲自探查所谓文王陵。盖有葬文王于毕一事乃不可动摇之说,然于古今学者间,此毕或曰在渭南,或曰在渭北,其所未决。而《西安府志》所云颇可闻,曰:

按陕甘资政录尚书序云周公薨成王葬于毕疏引帝王世纪云文武葬于毕毕地杜南又引晋地道记毕在杜南与毕陌别俱在长安西北此程大昌所本也春秋传昭九年魏骀芮歧毕吾西土杜孔皆不言毕所在周本纪武王上祭于毕马融曰毕文王墓地名也不言所在以故千载而下渭南渭北疑不能明考孟子文王卒于毕郢赵岐注毕文王墓近丰镐之地不言郢所在孙疏引南越志郢故楚都在南郡毕在郢地故曰毕郢是文王竟卒于楚地宋疏可笑如此唯朱子诗集传于伐下密注曰所谓程邑其地于汉为扶风安陵今在京兆府咸阳县金仁山亦谓毕郢即毕郢古字通或字误也雍胜略安陵有程地周书王季宅于程孟子文王卒于毕郢郢即程也亦本仁山说然则文王之葬在安陵之毕程而不在渭南之杜中明矣按今咸阳东至长安二十五里南至鄠二十里正赵岐所谓近丰镐之地若竟在杜中则直是镐地何云相近也皇览杜中之说既无据又谓安陵毕陌乃秦文之冢更无明证据史记正义秦文王寿陵已在万年县东北二十五里何得又在此耶四书释地又谓在安陵者乃秦悼武王冢又不知何所见若以为周文王陵则武成康王周公陵墓皆在其旁历代明禋必非无据而乃必欲圣王魄兆世夺于昏庸之鬼诚何心耶以程氏说最易惑人故详辨之至山海经又谓狄山文王葬所说更无稽难以究诘矣

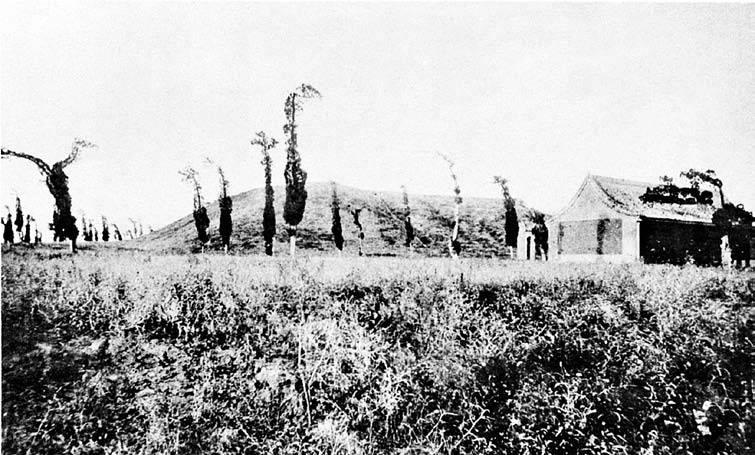

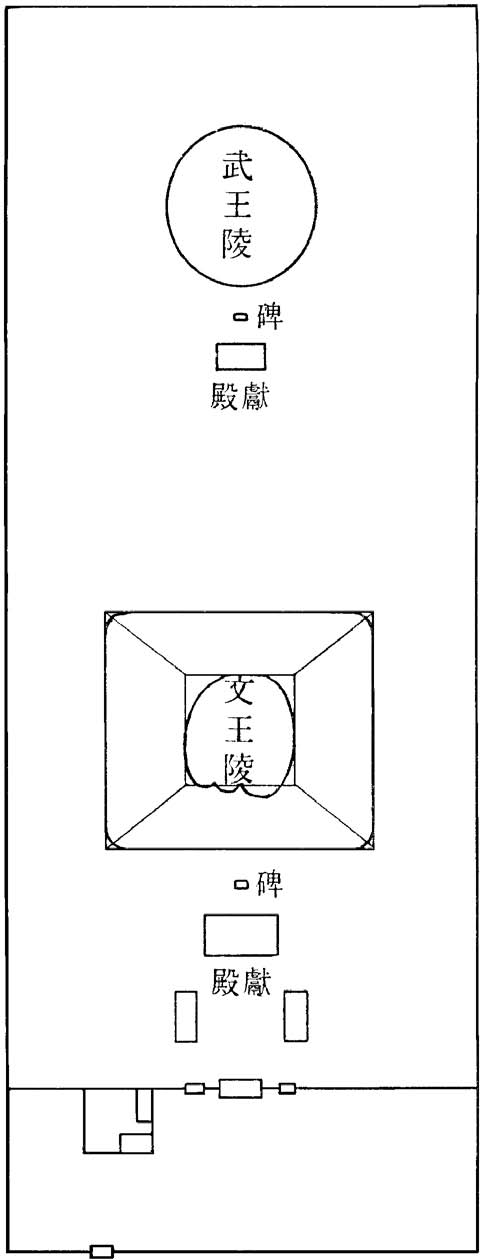

据此论,文王陵在渭北似无疑问。然今之所称文王陵,果有足以置信者与否颇可存疑。盖自古既有渭南渭北之说,足见至今未有陵墓确切证据。然余见咸阳东北、渭河一带高原,数万古坟累累相望。由其形制判断,似多为周汉墓。今之文王陵后有武王陵,前面左右有成王陵与康王陵,后面稍偏左有周公、太公、鲁公墓,其四周汉元帝渭陵及汉代大小坟墓星罗棋布。见此类周代陵墓,虽难以决断是否为所传之物,然其形制与散布四周、公认为汉墓之墓群相比判然有别,明白无误。有人就今之所谓文、武、成、康及其后之陵墓是否存在抱有疑问,然余从诸点考虑,确信从形制判断系周代墓似无大谬。(第一、二图)

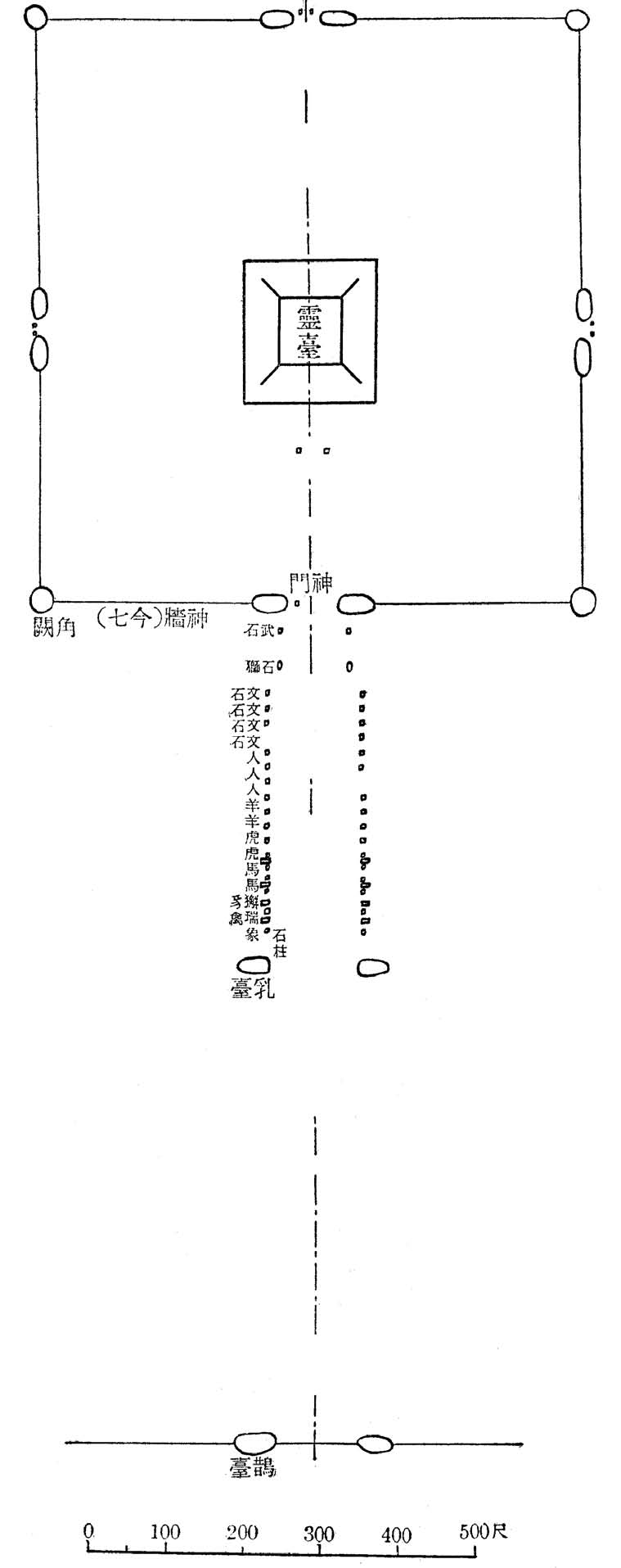

第一图 周文王陵

第二图 周文王及武王陵平面图

文王陵东西约一百五十尺,南北约一百二十八尺,方坟,有长方形台边,顶宽东西约六十一尺,南北约五十八尺,高约六十尺。形状顶稍宽,高度略不足,呈低矮观。所谓成王陵、康王陵形状亦同。陵墓如此低矮,余于其他时代终不得见,是以此类陵墓名称是否真实姑且不论,然视其为周代陵寝似无大碍。

距文王陵后方约一百七十二尺处有所谓武王陵。《咸阳县志》称“在文王陵北”者即此。其形制大体如圆锥体,直径东西约九十尺,南北约八十六尺。文王及成王、康王、周公、太公、鲁公陵墓皆方坟,唯武王陵为圆坟,颇不解。或许当初为方坟,后渐次塌毁,成为圆坟。且作为周代始祖陵墓与他墓相比规模过小。无论如何此陵似有可存疑之处。如《咸阳县志》曰:

按文武成康四王俱在县北十五里长安旧志西周之陵并葬于咸阳原上三礼图云先王葬其中以左右为昭穆文王居中武王为昭居左成王为穆居右以下孙夹处东西而葬以今考之武王陵在文王陵后康王陵在文王陵前左此间似脱漏成王陵在文王陵前八字原注右俗传以为背子抱孙

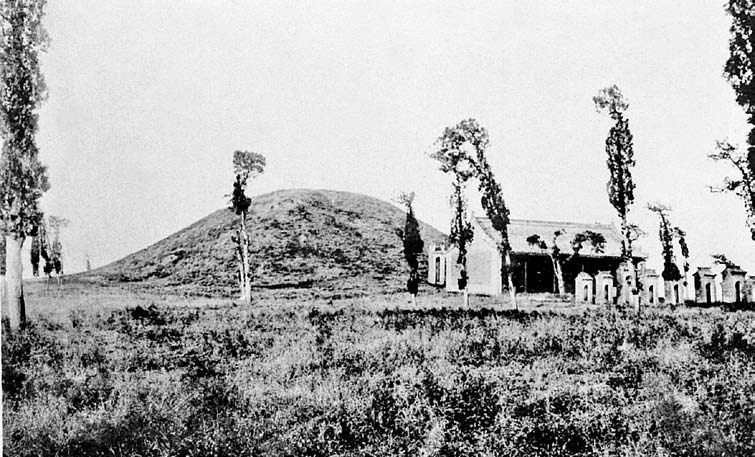

不仅形制有异,规模过小,而且所谓昭穆配置亦不合古制,似不足深以为信。(第三图)

第三图 周武王陵

2.成王陵(附 康王陵)

成王陵在文王陵前面偏西方向。《咸阳县志》记载:“在文王陵西南,坐落陵照村西北二里。”东西约二百七十尺,南北约二百六十三尺,其平面当初为正方形,高约五十尺,顶平宽。外形颇类文王陵,方台较低。前面有献殿,四周绕墙,前面开一门。

康王陵在文王陵前面偏东,几与成王陵左右相对。余就此未调查,然远望之颇似成王陵。周公、太公、鲁公等墓散布于文王陵后方偏东方向。此亦未及调查,然外形与前述诸陵相似,相异之处仅为规模较小。

盖此类诸陵其名称真实与否固不可知,然视其形状,除武王陵外,其余皆由方台构成,一如后述与汉墓形状颇异。余以此形状假定其为周代墓应无不当。(第四图)

第四图 周成王陵

3.孔子墓

位于今曲阜县城以北一里至圣林中,墙垣环绕,在泗水之南。其南门相当于县城北门,老桧数百株森然夹路。《山东通志》曰:

南为神道碑(碑亭二座)次为万古长春坊(一座五洞)次为至圣林坊一座坊之内东西列垣如翼其北为至圣林楼门(楼在周垣之上即鲁故城北垣)门以内东辇路(宋真宗幸林降舆乘马以后遂名辇路)西为洙水桥桥北为享殿门左为思堂三间壁上有唐宋石刻)前为思堂门三间堂之东为后土祠再东为神庖享殿门之北为享殿前列翁仲二(左执笏右执剑)石麟二石虎二华表二(以上俱汉永寿元年鲁相韩敕所建殿)之北稍西为至圣墓(封如马鬃周围五十步高一丈五尺)墓前有碑题曰大成至圣文宣王墓永嘉黄养年书前为石坛其厚三尺方亦如之坛石纵横各七其数四十有九墓前一室东向即子贡庐墓处坛之东稍南为伯鱼墓(商人尚右)有碑题曰泗水侯墓坛之南为子思墓有碑题曰沂国述圣公墓其东有楷亭子贡所手植也亭之北为宋真宗驻跸亭国朝康熙二十三年圣祖仁皇帝诣圣林恭建驻跸亭(在宋驻跸亭之北)

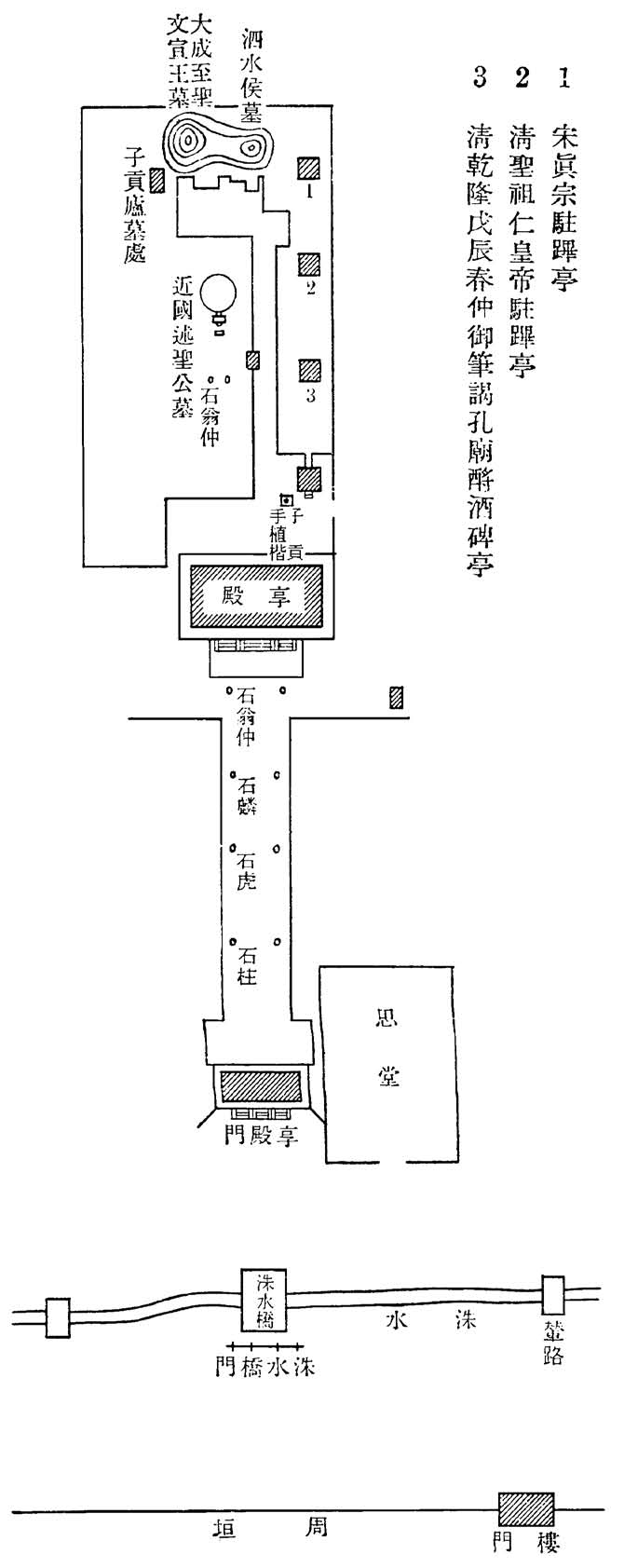

记述颇得要领。余今唯就孔子墓尝试记述之,属后世陈设者从略。读者若参照附图必知晓过半。唯多少补其遗漏,即,架有洙水桥之河沟即所谓洙水,孔子墓近临洙水,远背泗水。子思墓前有石翁仲一对,与享殿前之石翁仲系同时制作。宋真宗与清圣祖之驻跸亭记述中南北有误。圣祖驻跸亭南今有乾隆御笔谒孔庙酹酒碑亭。又,享殿前有石鼎一座。(第五图)

第五图 至圣林图

孔子墓规模颇小。《山东通志》曰其四周长五十步,高一丈五尺,记述得当。其东有伯鱼墓,坟上唯见数株槐柏。孔子墓南有子思墓,西面前方有子贡庐墓,今建有小殿堂,安置子贡牌位。《孔子家语》有曰:

孔子之丧公西赤掌殡葬焉唅以蔬米三贝袭衣十有一称加朝服一冠章甫之冠佩象环径五寸而 组绶桐棺四寸柏椁五寸饰廧置翣设披周也设崇段也绸练设

组绶桐棺四寸柏椁五寸饰廧置翣设披周也设崇段也绸练设

也兼用三代礼所以尊师且备古也葬于鲁城北泗水上藏入地不及泉而封为偃斧之形高四尺树松柏为志焉

也兼用三代礼所以尊师且备古也葬于鲁城北泗水上藏入地不及泉而封为偃斧之形高四尺树松柏为志焉

由“藏入地不及泉而封”与“高四尺”可知其殡葬俭朴。今坟高一丈五尺,盖经后世修筑增其高也。坟形《孔子家语》曰“为偃斧之形”。《山东通志》曰“封如马鬃”。然今之所见不过普通圆坟而已。此亦后世修筑多少变其原形乎?

4.孟子墓

位于邹县东北二十五里四基山西麓,坐北朝南。《邹县志》曰:

孟子墓在城东北三十里四基山西麓宋景佑四年龙图学士孔道辅知兖访而得之因于其旁建庙

又,宋景佑五年(1038)新建《孟子庙记碑孙复撰》曰:

景佑丁丑岁夕拜龙图孔公为东鲁之二年也公圣人之后以恢张大教与复斯文为己任尝谓诸儒之有大功于圣者无先于孟子孟子力平二竖之祸而不血食于后兹其阙也甚矣祭法曰能御大灾则祀之能捍大患则祀之孟子可谓能御大灾能捍大患者也且邹昔为孟之里今为所治之属邑吾当访其墓而表之新其祠而祀之以旌其烈于是符下俾其官吏博求之果于邑之东北三十里有山曰四基之阳得其墓焉遂命去榛莽肇其堂宇以公孙丑万章之徒配越明年春庙成

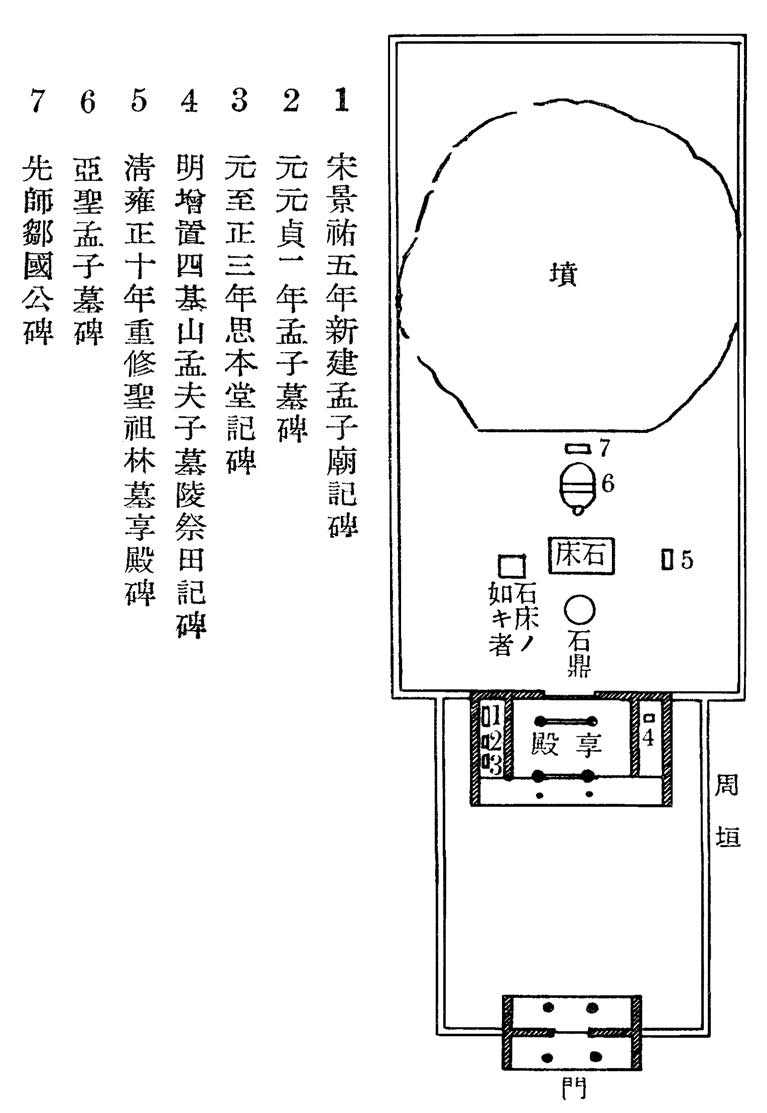

据此记载可知,孟子墓所在自中古始即不明,宋景佑年间由龙图阁学士孔道辅发现。其真实与否固不可知,然经余调查,于此说明坟墓结构与有关建筑之大概,以资他日参考。

墓东西约八十五尺,南北约九十五尺,圆坟,上有古柏数十株。墓前有石碑与石床、石鼎。次有享殿,享殿前有南门,其左右筑有墙,以此包围享殿与坟墓,已半倾圮。四基山其形如盖状,山上丛生古柏,延及孟子墓四周。墓近旁四处散布孟子子孙坟墓。墓林前有大桦树,成四列,夹路延续五六百米,苍翠欲滴。墓尽头有石牌坊。整体规模相较孔陵甚狭小,然坟墓比孔陵稍大。(第六图)

第六图 孟子墓平面图

二、秦陵

秦陵中余唯见始皇帝陵。规模雄伟宏大,实可谓空前绝后。二世皇帝与孺子婴墓未及调查,然其制度、规模无足以观者,明矣。

始皇帝陵

《临潼县志》曰:

始皇帝陵在县东十里本纪始皇治骊山天下徒送诣七十余万人穿三泉下锢而致椁宫观百官奇器珍性徒藏满之令匠作机弩矢有所穿近者辄射之以水银为百川江河大海机相灌输上具天文下具地理以人鱼膏为烛度不灭者久之二世曰先帝后宫非有子者出焉不宜皆令从死死者甚众葬既已下或言工匠为机藏皆知之藏重即泄大事毕已藏闭中羡下外羡门尽闭工匠藏之无复出者树草木以象山注皇览曰坟高五十余丈周回五里余汉书刘向传始皇藏于骊山之阿下锢三泉上崇三坟其高五十余丈周廻五里有余石椁为游馆人鱼膏为灯烛水银为江海黄金为凫雁顶籍播其宫室营宇往者咸见发掘其后牧儿入亡羊羊入其凿牧者持火照求羊失火烧其藏椁水经注秦始皇大兴厚葬营建冢圹于骊戎之山一名蓝田其阴多金其阳多玉始皇食其美名因而葬焉斩山凿石下锢三泉以铜为椁旁行周回三十余里上画天文星宿之象下以水银为四渎百川五岳九州具地理之势宫观百官奇器珍宝充满其中坟高五丈项羽入关发之以三十万人三十日运物不能穷关东盗贼销椁取铜牧人寻羊烧之火延九十日不能灭西京杂记五柞宫树下石麒麟二枚刊其肋为文字是始皇骊山墓上物也头高一丈三尺东边者前左脚折有赤如血父老谓其有神皆含血属筋焉博物志始皇陵在骊山北高数十丈周回六七里今在阴盘县界北水背陵东流障使西北流又运取大石于渭北渚三辅故事始皇以明珠为日月鱼膏为烛脂金银为凫雁金蚕三十箔四门施徼山陵杂记始皇陵周回七百步下周三泉刻玉石为松柏以明月珠为日月两京道里记陵高一千二百四十尺内院周五里外院周十一里宋敏求长安郡国志曰始皇陵有银蚕金雁以多寄物故俗云秦王地市都穆骊山记始皇陵内城周五里旧有四门外城周十二里其址俱存自南登之二丘并峙人曰此南门也右门石枢犹露土中陵高可四丈项羽黄巢皆尝发之老人云始皇葬山中此持其虚冢耳

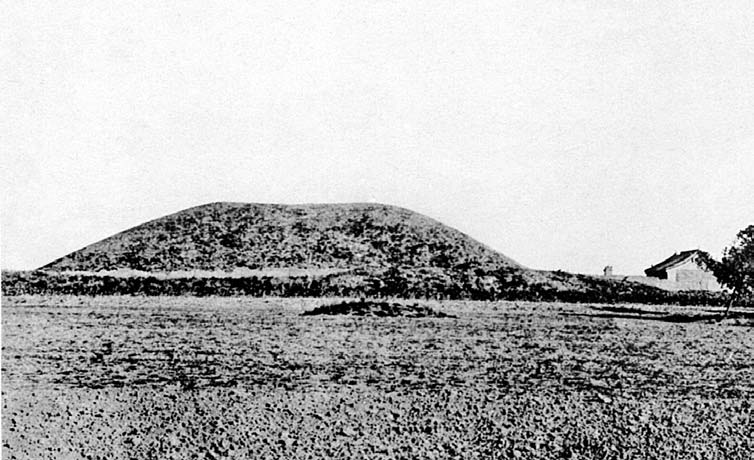

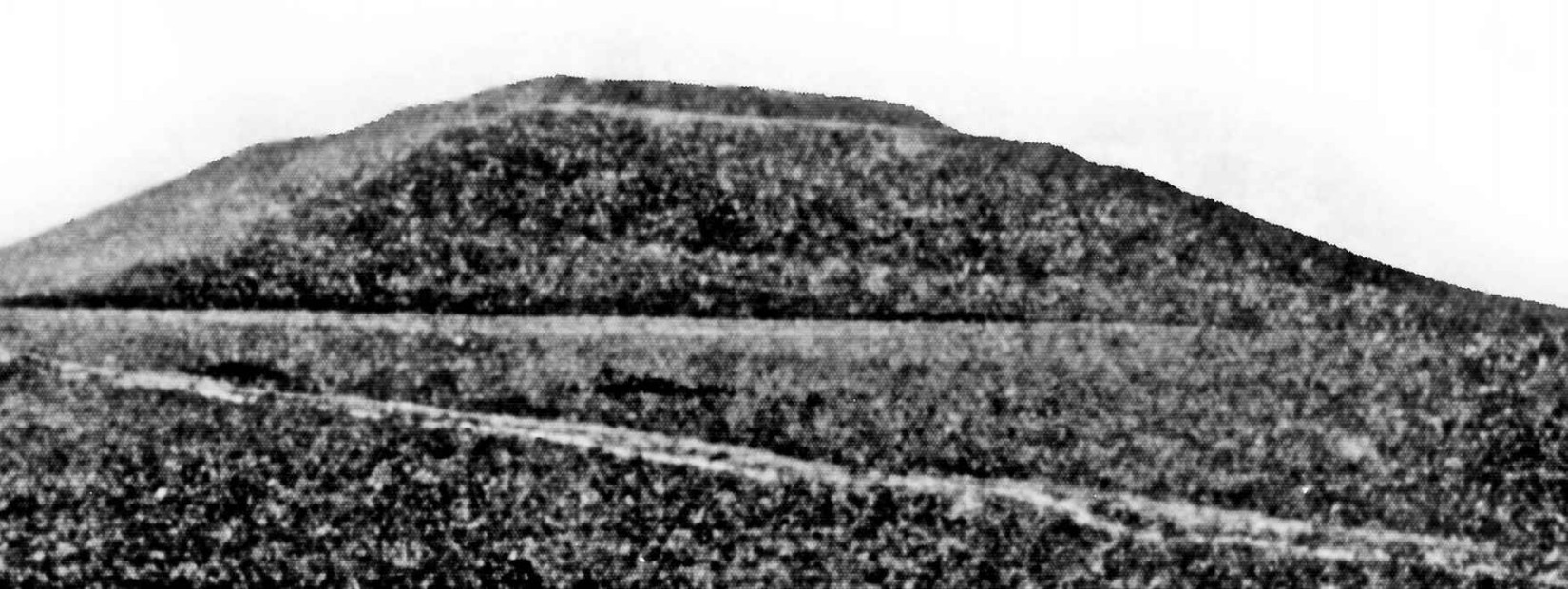

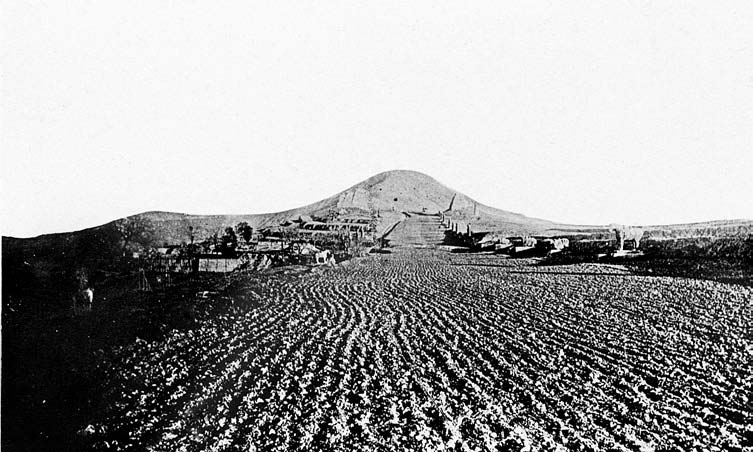

据此记载可知,始皇帝役天下之徒七十万人建其陵于骊山之下。其规模之雄壮阔大古今无俦。位于今临潼县以东十里处。远望高出树林之上,屹然如小山。项羽、黄巢之贼皆曾发掘,然大体形状犹存。今为双层方坟,坐北朝南,其边宽约一千一百三十尺,高约一百尺。当年其四周似更广,余行数十百步犹可见其形迹略存,然今皆成田亩。南面呈马鬃状,绵长。《史记》皇览注曰:“坟高五十余丈,周回五里余。”《汉书·刘向传》亦同。《博物志》曰:“高数十丈,周回六七里。”颇得当。而《两京道里记》曰:“陵高一千二百四十尺”,似过高。《水经注》曰:“坟高五丈。”《都穆骊山记》曰:“陵高可四丈”,盖指上层坟。又,《山陵杂记》曰“始皇陵周回七百步”,亦指上层坟乎?《汉书·刘向传》曰“上崇三坟”。恐当时坟分三层,今之所见为上部两层。下层四周今锄而为地。《史记·秦始皇本纪》曰“树草木以象山”,而今陵上一木未见,想必往昔树木蓊郁。《两京道里记》曰:“内院周五里,外院周十一里”。《都穆骊山记》曰:“内城周五里,旧有四门,外城周十二里,其址俱存。”猜想当年分内外两城,四面开门。今之所存相当内城耳。《都穆骊山记》又曰:“自南登之,二丘并峙。人曰此南门也。右门石枢犹露土中。”如是,则当年陵之南面有两丘左右对峙,以成双阙。《西京杂记》曰:“五柞宫树下石麒麟二枚。……头高一丈三尺。”恐此等石兽曾置于双阙之外。

《临潼县志》所引《汉旧仪》曰:

始皇使丞相李斯将天下刑人徒隶七十二万人作陵凿以章程三十七年锢水泉绝之塞以文石致以丹漆深极不可入奏之曰丞相臣斯昧死言臣将隶徒七十二万人治骊山者已深已极凿之不入烧之不燃叩之空空然如天下状制曰凿之不入烧之不燃其旁行三百丈乃止

足见当时营造规模之大与苦心之所费。《汉书·刘向传》曰:“石椁为游馆”;然《水经注》曰:“以铜为椁……关东盗贼销椁取铜”,故当年似曾用铜椁。其内部据《史记·秦始皇本纪》记载:“以水银为百川江河大海,机相灌输。上具天文,下具地理。以人鱼膏为烛,度不灭者久之。”《汉书·刘向传》曰:“人鱼膏为灯烛,水银为江海,黄金为凫雁。”《三辅故事》曰:“始皇以明珠为日月,鱼膏为烛脂,金银为凫雁,金蚕三十箔。”《山陵杂记》曰:“刻玉石为松柏,以明珠为日月。”可知颇尽奇巧,极其壮丽。又曰:“宫观百官奇器珍宝充满其中。……项羽……以三十万人三十日运物不能穷”,内部藏有无数珍宝一事明矣。齐桓公墓有水银池,其中藏有金蚕数千箔,珠襦玉匣绘彩军器不可胜数。如此厚葬始于战国时代,至始皇帝其规模更形盛大。“上画天文星宿之象”一句之后需再述,可资作东汉孝堂山石室内部梁上日月星辰图像之参考。从“令匠作机弩矢。有所穿近者辄射之”与“尽闭工匠藏之”,以防机密外泄。此二句,足见其内部所藏之丰与惧怕后人发掘之心理。要而言之,始皇陵筑于骊山东方山麓,当年改造丘陵,深凿地下,挖长墓道,建广宫室,施以宏大壮丽之陈设,远望恰似起于平地之山丘,周汉以来陵墓除唐代因山而建者外,无一可与之比俦。(第七图)

第七图 秦始皇陵墓

三、前汉陵墓

前汉帝、后、名臣陵墓多散布于渭水以北之高原上。然亦有位于南岸高原者,其中以高祖长陵、武帝茂陵最为壮观。据《通鉴纲目》记载,房元龄等评曰:“长陵高九丈,原陵(光武帝陵——原注)高六丈。”而《关中记》曰:“汉诸陵皆高十二丈,方百二十步。唯茂陵高十四丈,方百四十步。徙民置诸县者凡七陵。长陵茂陵各万户,余五陵各五千户。”即,《关中记》之“汉诸陵皆高十二丈”与《通鉴纲目》之长陵高九丈乍一看似有矛盾,然恐因前者据汉尺,后者据唐尺。由此可知汉尺十二丈换算为唐尺,几乎皆为九丈。

《西安府志》曰:

文帝霸陵

孝文帝本纪帝治霸陵皆以瓦器不得以金银铜锡为饰不治坟欲为省毋烦民后七年六月帝崩遗诏曰霸陵山川因其故毋有所改应邵曰因山为藏不复起坟山下川流不遏绝也就其水名以为陵号

昭帝平陵

昭帝纪元平元年六月壬申葬平陵黄图平陵去茂陵十里帝初作寿陵石椁广一丈二尺长二丈五尺无得起坟陵东北作庑长三丈五步外为小厨裁足祠万年之后扫地而葬

李夫人墓

长安志亦名习仙台高二十丈周百六十步在县东北十六里汉外戚传夫人卒上以后礼葬焉水经注茂陵一里即李夫人冢冢形三成

据此类记载,前汉陵墓似多有方台,亦有如李夫人墓为三层[2]者。余调查之惠帝安陵、景帝阳陵、宣帝杜陵皆方台,元帝渭陵成数层方台状,符合此类记载。为省庶民之劳,筑霸陵、平陵时特下诏不起坟,应视为例外。据桑原文学士调查,武帝茂陵为复式截头方锥台形[注:引自桑原文学士《雍豫二州旅行日记》(载于《历史地理》)]。

1.惠帝安陵

位于西安以北三十五里渭水之北高原。《咸阳县志》曰:

晋志在县东三十五里坐落张马村西南三里周之程邑也汉书云惠帝葬安陵皇甫谧曰去长陵十里去长安三十五里宋敏求长安志关中记曰徙关东倡优乐人五千户以为陵邑善为啁戏故俗称女啁陵也

陵东西约为一百九十一尺,南北约一百八十六尺,即四面皆一百九十尺方坟,高约四十尺,顶平亦方形。总体衡量,相较所谓周诸陵顶稍狭,高度稍高。其四面各自相距约百尺余,有低矮土堆,左右对峙,相去约十尺。盖此系建于陵墓四周双阙遗址也。一如后述,联系山东省嘉祥县武氏祠今犹存双石阙与唐高宗乾陵前存砖构双阙遗址,可谓此陵双阙与武氏祠石阙相似,规模宏大,并与乾陵双阙相仿佛。或如武氏祠前有石兽,或如曲阜矍相圃有石人亦未可知。然今形迹全无,无法确证。(第八图)

第八图 汉惠帝安陵

2.景帝阳陵

景帝阳陵位于惠帝安陵以东七八百米处。《咸阳县志》曰:

贾志在县东五十里坐落木家村西北三里

陵呈方台状,坟基边长约二百三十尺见方,高约四十五六尺,其四面各相距约一百三四十尺,皆有双阙遗址,相去约十四尺,各宽东西约七十尺,南北约二十八九尺,整体形制一如安陵。唯比安陵规模更大。今四周与前面绕有土墙。(第九图)

第九图 汉景帝阳陵

3.宣帝杜陵

宣帝杜陵位于西安市以南约二十里处三兆村高原。《咸阳县志》曰:

帝在民间时好游鄠杜间故葬此三辅黄图杜陵之志正方询之居人每方百二十步据地六十亩四面去陵十余步皆有观阙基址其东数千步陪葬数十冢环拱森列大小不等其北里许乱冢百余自是以北直至南城东西延亘高原之上垒垒皆是但不知其名耳长安志杜陵在三兆村周围三百一十二丈守陵二户县册

陵稍高,呈方台状,其边宽约五百五十五尺见方,顶宽约一百五十尺,高约七十尺。当时如安陵、景陵四面立双阙,然今形迹全无,无法确证。今其四周绕有矮墙,前面有一大碑,题曰“汉宣帝杜陵”,背面刻“大清乾隆岁次丙申孟秋”。陵东南有一大陵,其东面与南面有小冢十数,东北面散布六七冢,西南面散布十数冢。此或所谓陪陵乎?

4.元帝渭陵

元帝渭陵位于咸阳县东北约十五里处。《咸阳县志》曰:

贾志在县东北一十五里坐落大寨村西北二里汉书元帝本纪永光四年冬十月以渭城寿陵亭部原上为初陵诏曰安土重迁黎民之性骨肉相附人情所愿也顷者有司缘臣子之义秦徙郡国民以奉园陵令百姓远弃先祖坟墓破产失业亲戚离别今所谓初陵者勿置县邑使天下咸安上乐业亡有动摇之心布告天下令明知之景宁元年七月丙戊葬渭陵本纪注王莽遣使坏渭陵园门罘罳曰无民复思汉氏也

据此可知舍弃旧例,不置县邑于渭陵,以及陵之园门不存罘罳。陵墓方形平面,坐北朝南(与指南针几乎一致),东西约七百二十五尺,南北约七百九十五尺,如图为三层方台形,坡度稍陡,顶宽东西约二百二十尺,南北约一百九十五尺,颇倾圮。如复原图,其上有两层低坛,似共有五层。如此数层方台状陵犹散布于渭陵四周,然因日程余未及全部调查,遗憾至极。此类陵墓似由当时始起,余发现与散布于此附近之周代陵墓有很大差异。(第十、十一图)

第十图 汉元帝渭陵

第十一图 汉朝帝陵平面图

四、后汉陵墓

后汉帝、后陵墓皆在其首都洛阳附近。余未得全部调查之便,故不知其样式如何,然推想其规模、制度大体与前汉无大差异。

《后汉书·礼仪志·大丧条》注引古今各注,详细记载历代帝陵之广袤。今节略后列于下,供人便于查证当时制度。

光武原陵

山方三百二十三步高六丈六尺垣四出司马门寝殿钟虡皆在周垣内

明帝显节陵

山方三百步高八尺无周垣为行马四出司马门石殿钟虡在行马内寝殿园省在东园寺吏舍在殿北

章帝敬陵

山方三百步高六丈二尺无周垣为行马四出司马门石殿钟虡在行马内寝殿园省在东园寺吏舍在殿北

和帝慎陵山方三百八十步高十丈无周垣为行马四出司马门石殿钟虡在行马内寝殿园省在东园寺吏舍在殿北

殇帝康陵

山周二百八步高五丈五尺行马四出司马门石殿钟虡在行马内因寝殿为庙园寺吏舍在殿北

安帝恭陵

山周二百六十步高十五丈无周垣为行马四出司马门石殿钟虡在行马内园寺吏舍在殿北

顺帝宪陵

山方三百步高八丈四尺无周垣为行马四出司马门石殿钟虡在行马内寝殿园省寺吏舍在殿东

冲帝怀陵

山方百八十三步高四丈六尺为寝殿行马四出门园寺吏舍在殿东

质帝静陵

山方百三十六步高五丈五尺为行马四出门寝殿钟虡在行马中园寺吏舍在殿北因寝为庙

桓帝宣陵

帝王世纪曰山方三百步高十二丈

灵帝文陵

帝王世纪曰山方三百步高十二丈

献帝禅陵

帝王世纪曰不起坟深五丈前堂方一丈八尺后堂方一丈五尺角宽六尺

以上十二陵中九陵为方形平面。唯殇帝康陵周长二百零八步。安帝恭陵周长二百六十步,恐过去系圆坟。献帝禅陵不起坟属例外。若此则后汉帝陵多与前汉帝陵相同,为方台式。余未实际调查,故不知其为单层或为双层,待他日有机会调查。

余于陕西省未调查后汉陵墓,然有幸于山东省亲见后汉筑造之石庙。就此拟他日另改题目详述,今于此仅简述梗概。

后汉帝陵建石庙,由上述诸陵中明、章、和、安、顺五陵有石庙一事可知。又,《水经注》亦记载河南、山东后汉坟前往往有石庙。今举三四例:

水又东径汉平狄将军扶沟侯淮阳朱鲔冢墓北有石庙

黄水东南流水南有汉荆州刺史李刚墓刚字叔毅山阳高平人嘉平元年卒见其碑有石阙祠堂石堂三间椽架高丈余镂石作椽瓦屋施平天造方井侧荷梁柱四壁隐起雕刻为君臣官属龟龙鳞凤之文飞禽鸟兽之像作制工丽不甚伤毁卷八

绥水东南流径汉弘农太守张伯雅墓茔域四周垒石为垣隅阿相降列于绥水之阴庚门表二石阙夹对石兽于阙下冢前有石庙列植三碑碑云德字伯雅河南密人也碑侧树两石人有数石柱及诸石兽旧引绥水南入茔域而为池沼沼在丑地皆蟾蜍吐水石隍承溜池之南又建石楼石庙前又翼列诸兽但物谢时沦凋毁殆尽

彭水径其鲁阳县南彭山西北汉安邑长尹俭墓东冢西有石庙庙前有两石阙阙东有碑阙南有二狮子相对南有石碣二枚石柱西南有两石羊中平四年立

此类石庙遗存至今者唯以下二处:

一、山东省肥城县孝里铺孝堂山石室

二、同省嘉祥县武翟山武氏石室

其余或埋没土中,或为后人毁损,如今归于乌有。然此类石庙残石往往嵌入各处寺庙之壁,或为私人所藏者不在少数。《山左金石志》记载许多画像石犹存,然余进行调查发现,已消失者亦不在少数。举余亲见者有:

一、山东省济宁州晋阳山慈云寺天王殿画像石一片,1909年4月带入日本,今归东京大学工学部所藏

二、同寺佛殿画像石五片

三、同州文庙明伦堂壁间孔子见老子图像石一片,原位于武氏祠,被移走

四、同庙大成门汉碑阴一片

等

《山左金石志》记载济宁汤阴山关帝庙、汶上西乡关帝庙有四片画像石等,然余亲抵该处百方搜索终不得见,想必为近世好事者搬走。

据《水经注》所载,后汉墓除上述石庙外,其前还放置石阙、石柱、石人、石兽。石兽以羊、虎最多,亦立有狮、马、牛、骆驼、鹿等。武氏祠今犹存两石阙。曲阜城内矍相圃有世称鲁恭王墓前石人二尊。石碑于武氏祠有武氏碑,曲阜文庙、济宁市文庙亦保存众多墓碑,汶上、东平等县亦往往有遗存。关于碑石拟假他日改题论之,此略。

1.孝堂山石室

孝堂山位于肥城市西南[3]约七十里处孝里铺,系石灰岩低矮山丘。石室位于丘顶,近世建砖构套堂覆盖之。其后有小坟,往昔或为贵人墓。石室立于该贵人墓前,后成为庙。石室前稍下有两隧道,东西相对,相距三十八尺四寸。

石室内部壁画多刻有汉魏六朝后之题名,年代最久者有:

一、平原湿阴邵善君以永建四年四月廿四日来过此堂,叩头谢贤明

二、泰山高令明永康元年十月廿一日敬来,亲记之

永建四年为后汉顺帝朝代,相当于公元129年。永康元年为后汉桓帝朝代,相当于公元167年。可知此石室建立至少比题刻时间要早,系公元一世纪左右之建筑。《中国艺术》作者卜士礼[4]于书中写道:“中国考古学者根据铭文推定此乃前汉末期即公元前一世纪作品。”然余未获可得出此结论之确证,亦未闻该考古学者名。

据称该墓乃古代孝子郭巨葬其母之处,或传亦为郭巨之墓。墓侧建有壮丽庙宇以祀郭巨,称郭公祠。乾隆廿二年所立“重修汉孝子郭公祠记”碑称,此山旧称“龟山”,因郭巨葬母改名孝堂山,其村后名孝里,其乡后名孝德。然此为后世附会之说,此墓与郭巨绝无关系。前记永建四年题铭“叩头谢贤明”,丝毫未提郭巨孝养之事可证之。此传说北齐时已有,由武平元年刻于石室西侧北齐陇东王胡长仁之《感孝颂》可知。

石室坐北朝南,全部由灰黑色石灰石建筑。其平面为长方形,正面十三尺六寸三分,侧面八尺二寸八分。前面中央有带础石与大斗拱之八角形柱,以承横梁,横梁两端由长方形石柱支撑。后世于两端补加八角形柱。东面柱刻有“维大中五年八月十五日建”云云。西面柱刻有“大宋崇宁五年岁次丙戌七月庚寅朔初三日郭萃華自修重添此柱并屋外石墙”云云。东西侧壁均由一石构成。后壁由两石相连而成。歇山顶屋顶,模仿“本瓦葺[5]”。今举石室于建筑上值得关注之诸要点:

一、此石室盖模仿当时木构建筑,结构虽简单古朴,然犹见当时木构建筑样式、手法之一端。

二、柱有础石,尤有与后世相同之大斗拱,颇为珍奇。足知大斗拱于后汉时期早已流行。手法亦颇有趣。

三、屋檐为单檐,棰有圆形断面。

四、屋顶模仿瓦葺,系后世所谓之“本瓦葺”,有梁瓦。

五、有巴瓦,无唐草瓦。巴瓦图案与武梁祠石室巴瓦相似,施以简单曲线。足知此类巴瓦与秦、前汉等时代通用巴瓦无大差异,巴瓦图案与前述时代图案无大变化。唐草瓦起源于何年代余未曾研究,然根据此石室手法可知当时尚无唐草瓦。

六、东西壁上部刻有后汉时代特有之垂饰图纹。

七、内部壁面、架于中央柱上方石梁表面及西面柱背后刻有人物、车马、龙鱼、鸟兽等图案。

余通过此石室之存在,可知《水经注》等所载后汉时代石室之一斑。武氏祠石室规模更大,可惜于后世拆毁,能完整观察古代石室者唯此孝堂山石室。通过刻于内部之图案亦可观察当时风俗习惯为何,以及当时此类技术之发达状况。

雕刻方法如右,先水磨石面,待光滑如镜后以浅刀阴刻出画像。余于山东省各地多见所谓汉画像石,然有此手法者一个未见。故此手法实为该石室独有之特殊手法,颇可珍视。

石壁后方壁面图像分上下两层,上狭下广。上层中央有马车,一人乘之,一人御之。有驷马并牵者,上刻“大王车”三字。前面马车内下方有四人,坐而吹笙,上方悬鼓,有二人击之。后面二马车相随。此类马车前后有三十位骑马人士,分两列前行,前头二人荷戈,作为先导。下层有三座楼阁,左右相对,其两端与中央各有一座岑楼。屋顶皆四角攒尖式,上描猿与凤凰、鹤、雁等鸟类,楼阁下层有贵人坐像,许多人物前后相向,呈敬礼状。上层亦刻有七至九人。

石室东侧壁面上方屋顶呈圭头[6]状,共刻六层画像。第一层中央有一蛇身人首、执矩形矛之人像,四周云气摇曳,大约为伏羲画像。第二层有房屋,内坐一人;左方有鼓车,一人乘之击鼓,四人曳之,左右两人桎梏而立;两层左右皆配有许多人物。第三层中央有骆驼与象,相并而行;其前后有步骑人物与两马车相随,前方十人作迎接状。第四层中央一人直立,其上书“成王”二字;左右各十数人执笏面对站立。第五层左端描画庖厨,有汲井人、屠豕人、击狗人。其旁配鸡豕之属。中间摹歌舞游戏状,有长袖飞舞者、击鼓者、吹笙者、弄丸者、数人重叠倒立者等;右端呈数人相对说话状。第六层描画马车与步骑人物、鸟兽等。

石室西侧壁面同东面,分六层。由上数第一层两人对坐,其左右有人物与狗。第二层有两组以杖贯胸、二人舁之前行像,盖显示《山海经·海外南经》记录之三苗国中东贯匈(胸)国之风俗。左右有许多人物与狗兔。第三层两马车并列,步骑人物追随右行。第四层二十九人或相向,或相背。第五层右端描画骑射战斗场景。中间有手缚于后之三名俘虏,两名枭首。左端有两层楼房,上层坐五人,下层坐一人,右向,两人跪地,作禀报状。盖描绘献俘及其首级之场面乎?第六层为游猎场景。

石室中间大梁东面中央刻画河中捞鼎场景。鼎耳系绳,左右各四人引之,鼎右耳缺损。河中有小舟四艘,各两人乘之。又作游鱼状,以示在水中。此外左右刻有连理树、比肩兽、比翼鸟与许多步骑人物、马车等。

西面刻画马车于桥上颠覆,两人落水场景。河中有小舟四艘,舟中有人,作救人状。桥前后有步骑人物,水中配游鱼,空中缀飞鸟。中央上方显示神人、灵气、彩虹等。下端描绘日月星辰像。日圈内刻飞鸟,月圈内刻蟾蜍与兔。又有织机人物,盖织女星也。

正面两柱内侧刻有大龙与猿类动物、小型人物、豕等。

要而言之,此石室图像手法颇稚拙,然刻出当时楼阁与风俗,逾千载其昔日状态犹历历在目。鸟兽之属其马图尤为精巧,跃然逼真。就此图像值得关注之处余略记述如下:

一、有二层楼阁。屋顶四角攒尖式,以茅草之属葺之。

二、柱上有斗拱。

三、楼上绕有栏杆。

四、作为一种标识,空中画飞鸟,水中刻游鱼。

五、可考证马车、服装、器玩制度等。

六、作为一种装饰,于边框处刻钱币,尤喜使用菱形纹饰。

七、画像中似喜描绘墓中人之事迹。

此外,若就风俗习惯仔细研究,必能发现更富于兴味之真相。如当时汉人与日本相同,行坐礼,绝不倚靠椅子即其一例。

2.武氏祠石室

武氏祠石室位于嘉祥县东南三十里处武翟山下。当初三石室前后并立,然后世因河水泛滥,泥土堆积,半没土中。乾隆五十一年黄易招募仁人志士,发掘、解体石室,另建砖构祠堂,将其带画像石块嵌入祠堂内壁。即今所见之所谓武氏祠堂也。此事详于《黄易修武氏祠堂记略》。今不惮其烦,抄录如下:

乾隆丙午秋八月自豫还东经嘉祥县署见志载县南三十里紫云山西汉太子墓石亭堂三座久没土中不尽者三尺石壁刻伏羲以来祥瑞及古忠孝人物极纤巧汉碑一通文字不可辨易访得榻取堂乃武梁碑为武斑不禁狂喜九月亲履其壤知山名武宅又曰武翟历代河徙填淤石室零落次第剔出武梁祠堂画像三石久碎而为五八分书[7]四百余字孔子见老子画像一石八分书八字双阙南北对峙出土三尺掘深八九尺始见根脚尽露八分书武氏祠三大字三面俱人物画像上层刻鸟兽南阙有建和元年武氏石阙铭八分书九十三字武斑碑作圭形有穿横阙北道 土人云数十年前从坑拽出此四种见赵洪二家著录武梁石室后东北一石室计七石画像怪异无题字唯边幅隐隐八分书中平等字

土人云数十年前从坑拽出此四种见赵洪二家著录武梁石室后东北一石室计七石画像怪异无题字唯边幅隐隐八分书中平等字 有断石柱正书曰武家林其前又一石室画似十四石八分题字类曹全碑共一百六十余字祥瑞图石一久卧地上漫漶殊甚复于武梁石室北剔得祥瑞图残石三共八分书一百三十余字此三种前人载籍未有因名之武氏祠前石室画像武氏祠后石室画像武氏祠祥瑞图又距此一二里画像二石无题字莫辨为何室者汉人碑刻世存无多一旦收得如许且画像朴古八分精妙可谓生平奇构按武氏诸碑唯武荣碑植立济学武斑碑武梁祠像武氏石阙铭今已出土余武梁碑武开明碑二种未见安知不尽在其处嘉祥汉任城地赵氏云任城有武氏数墓所指甚明何县志讹为汉太子墓然土人见雕石工巧呼为皇陵故历久得不毁失未始非讹传之益也今诸石纵横原野牧子樵夫岂知爱惜不急收护将不可闻古物因易而出置之不顾实负古人是易之责也武斑碑宜与武荣碑并立济学而石材厚大远移非便易唯孔子见老子画像一石移至济学与刘刺史永铨敬置学宫明伦堂其诸室之石大而且多无能为役州人李铁桥东琪家风好古碑之功最著洪洞李梅村克正南明高正炎善书嗜碑勇于成美与之计划宜就其地并立祠堂垒石为墙,第取坚固不求华饰分石刻四处置诸壁间中立武斑碑外缭石垣围双阙于内题门额曰武氏祠室隙地树以嘉木责土人世守地有古碑官拓易扰宜定额资其利而杜其累立石存记为久远之图是役也非数百金不辨易与济宁数人量力先捐海内好事者闻而乐从捐钱交铁桥梅村明高董其役易与司土诸君成其功求当代钜公撰碑垂后仿汉碑例曰某人钱万某人钱千详书碑阴以纪盛事汉人造石室石阙后地已淤高兴工时宜平治数尺俾碑石尽出不留遗憾有堂蔽覆椎拓易施翠墨流传益多从此人知爱护可以寿世无穷岂止二三同志饱嗜于一世也乎乾隆丁未夏六月

有断石柱正书曰武家林其前又一石室画似十四石八分题字类曹全碑共一百六十余字祥瑞图石一久卧地上漫漶殊甚复于武梁石室北剔得祥瑞图残石三共八分书一百三十余字此三种前人载籍未有因名之武氏祠前石室画像武氏祠后石室画像武氏祠祥瑞图又距此一二里画像二石无题字莫辨为何室者汉人碑刻世存无多一旦收得如许且画像朴古八分精妙可谓生平奇构按武氏诸碑唯武荣碑植立济学武斑碑武梁祠像武氏石阙铭今已出土余武梁碑武开明碑二种未见安知不尽在其处嘉祥汉任城地赵氏云任城有武氏数墓所指甚明何县志讹为汉太子墓然土人见雕石工巧呼为皇陵故历久得不毁失未始非讹传之益也今诸石纵横原野牧子樵夫岂知爱惜不急收护将不可闻古物因易而出置之不顾实负古人是易之责也武斑碑宜与武荣碑并立济学而石材厚大远移非便易唯孔子见老子画像一石移至济学与刘刺史永铨敬置学宫明伦堂其诸室之石大而且多无能为役州人李铁桥东琪家风好古碑之功最著洪洞李梅村克正南明高正炎善书嗜碑勇于成美与之计划宜就其地并立祠堂垒石为墙,第取坚固不求华饰分石刻四处置诸壁间中立武斑碑外缭石垣围双阙于内题门额曰武氏祠室隙地树以嘉木责土人世守地有古碑官拓易扰宜定额资其利而杜其累立石存记为久远之图是役也非数百金不辨易与济宁数人量力先捐海内好事者闻而乐从捐钱交铁桥梅村明高董其役易与司土诸君成其功求当代钜公撰碑垂后仿汉碑例曰某人钱万某人钱千详书碑阴以纪盛事汉人造石室石阙后地已淤高兴工时宜平治数尺俾碑石尽出不留遗憾有堂蔽覆椎拓易施翠墨流传益多从此人知爱护可以寿世无穷岂止二三同志饱嗜于一世也乎乾隆丁未夏六月

据此可详悉乾隆年间发掘前状态与黄氏经营之实况。黄氏之发掘、保存功不可没,然今不能与孝堂山石室相比、见其当初结构,甚可惜。

祠堂前有门,门上挂“武氏石室”匾额。前方地面因曾掘下一丈许,成一大坑。此即当初三石室所建之地。今犹处处散布踏步石与石阶石等。前方有二石阙东西相对(面北与偏西北)。又于其前有二石狮。四周散落石阙碎片四五块。

西阙前有铭刻,可知所建年代。曰:

建和元年大岁丁亥三月庚戌朔四日癸丑孝子武始公弟绥宗景兴开明使石工孟孚李弟卯造此阙直钱十五万孙宗作师子直四万开明子宣张仕济阴年廿五曹府君察孝廉除敦煌长史被病芺没苗秀不遂呜呼哀哉士女痛伤

据此可知,此阙系武始公四兄弟为其父于建和元年三月所建。绥宗名梁,官至从事[8]。昔时有碑,然今不知所踪。开明之子武斑、武荣皆有碑存(武斑碑在祠堂内,武荣碑在今济宁州孔庙大成门内)。武斑字宣张,官至敦煌长史,永嘉元年卒。其碑建于建和元年二月廿三日。而石阙后于石碑仅十日即三月四日所建。今合并铭文中事迹记述之。

推想当初三石室中其一恐系武始公兄弟为其父所建,另一系梁武即绥宗所建。《隶释》曰:

予按任城有从事掾武梁碑以威宗元嘉元年立其辞云孝子仲章季章季立孝孙子侨躬修子道竭家所有选择名石南山之好擢取妙好色无斑黄前设坛墠后建祠堂雕文刻画罗列成行骋技巧委蛇有章似是谓此画也故予以武梁祠堂画像名之

武梁碑今已亡,其所在亦不明,然石阙铭载宣张即武梁为父建石阙,武梁兄武斑亦有石碑,似为武氏一族茔域,故武梁石室亦恐在此处。碑所谓祠堂必为三石室之一。自古将此类石室称武梁祠堂者始于《吏释》。非妥当名称。似可称武氏祠堂。谅此未必为无稽之称。

另一石室或属武斑或属武荣或属他人不详。要而言之,此三石室建立时代略有差异,然相距石阙建造时间即建和元年前后不远,以此足见后汉末期技术之一斑。

石阙 东西相对,高约十三尺六寸,相距二十二尺三寸,各载双层屋顶,立于础盘上。外侧有副柱,载单层屋顶。石阙四面绕以数条带有杏核纹、波纹、绳纹、连弧纹等边框纹,内部阳刻房屋、车马、人物、鸟兽等图案。如前述,西阙前刻有八分书铭文。

石狮 石阙前东西两侧置放石狮,相距七尺一寸八分。各长四尺七寸许,其形状几与真狮相同,有须,然今缺尾。态貌奇古,手法颇精,与石阙与石室所刻画像同样稚拙。汉以后陵墓前多排列石兽,然大都湮灭,仅存此二石狮。可谓能确证汉代石雕技术之贵重资料。

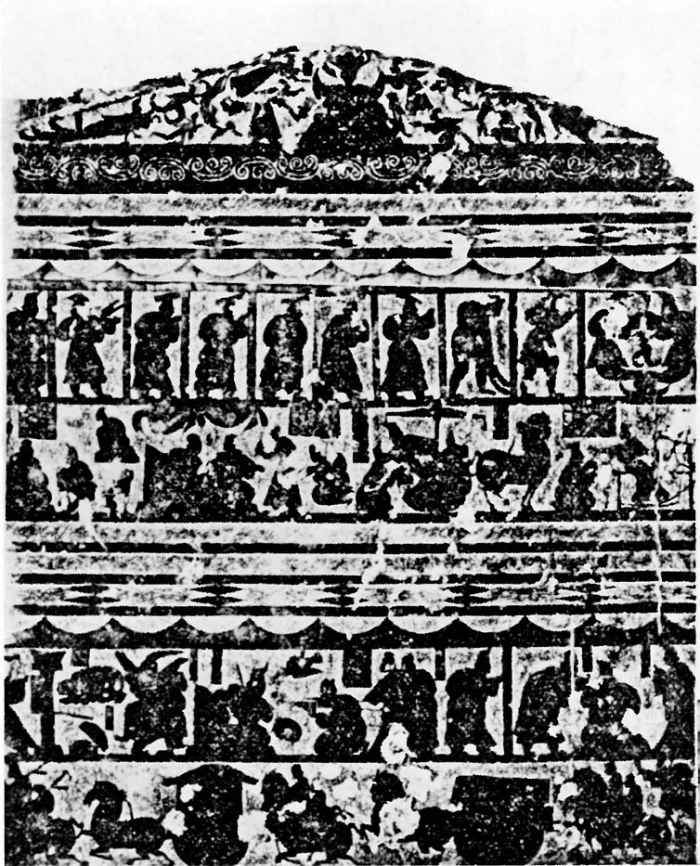

祠堂内画像石祠堂内部幅宽东西四十六尺五寸,南北十二尺,砖构,葺瓦。四壁镶嵌原石室中画像石。北壁入口东边三块,西边三块。东壁六块,南壁十块,西壁四块,共二十六块。堂内散布敦煌长史武斑碑与大小画像石、屋顶石十七块。此类石材或为往昔石室后壁、侧壁、梁、桁等,或为刻出瓦形之屋顶石。大者长达十二尺,高至六尺,表面刻有三皇五帝及忠臣、孝子、义士、节妇等事迹图像,旁边一一附有简单说明,亦有死者生平事迹之说明。或画有诸多楼阁、人物、车马、鸟兽、龙鱼,或绘有祥瑞图,或描有奇异不可名状之物类。《石索》[9]刊有众多图像,然不过为其中之一部分。今无遑一一说明,唯就以下拓本简单做些说明。(第十二图)

第十二图 武氏祠石室第一石拓本

此画像石整体分四层。最上层右起依次为伏戏(羲)、祝诵(融)、神农、黄帝、帝颛顼、帝喾、帝尧、帝舜、夏禹、夏桀像。像旁各有题词。曰:

伏戏仓精初造王业铪卦结绳以理海内

祝诵氏无所造为未有耆欲刑罚未施

神农氏因宜教田辟土种谷以振万民

黄帝多所改作造兵井田垂衣裳立宫宅

帝颛顼高阳者黄帝之孙而昌意之(缺二字)据石索补子

帝喾高辛者黄帝之曾孙也

帝尧放勋其人如天其知如神就之如日望之如云

帝舜名重华耕于历山外养三年

夏禹长于地理脉泉知阴随时设防退为肉刑夏桀

伏羲蛇身执矩。神农执耒耜。禹执锹。皆值得注目。

第二层刻孝子事迹图像。右起第一画曾参之母掷杼。下题曰:

谗言三至慈母投杼

上题曰:

曾子质孝以通神明贯感神祇著号来方后世凯式以正抚纲

继而画闵子蹇为父御马坠鞭情状。题曰:

子蹇后母弟子蹇父

闵子蹇与假母居爱有偏移子蹇衣寒御车失棰

继而画老莱子舞于父母前之情状。题曰:

老莱子楚人也事亲至孝衣服斑连婴儿之态令亲有欢君子嘉之孝莫大焉

继而刻丁兰跪拜于父亲木像前之情状。

丁兰二亲终殁立木为父邻人假物报乃借与

第三层刻画刺客事迹图像。右起第一刻曹沫劫齐桓公之情状。各人物上方题曰“管仲”“齐桓公”“曹子劫桓”“鲁庄公”。

继而刻画专诸置匕首于鱼腹,刺吴王之情状。各人物上方题曰“二侍郎”“专诸炙鱼刺杀吴王”“吴王”。

继而刻画荆轲刺秦王事迹图像。各人物上方题曰“荆轲”“秦舞阳”“秦王”。下方刻有首级盛盘之情状,旁书“樊于期头”。

最下层刻有马车二、骑者二、步者一。

此类图像手法过于简朴,然龙、马等动物尚显生动,颇富于表情。系考证当时房屋、车马、服装制度及历史、传说、风俗、习惯之珍贵资料。与孝堂山石室图像一道属中国最古老之雕刻。雕刻方法与孝堂山石室图像不同,先以水平磨石面,次画上图像,浅雕其外部,后恣意凿刻,继而于所剩图像轮廓内阴刻眉目衣纹等。

3.曲阜矍相圃石人

曲阜县城内矍相圃中有二石人。其来由详于《山左金石志》[10]。曰:

鲁王墓二石人题字

无年月篆书旧有曲阜县城外今移城内矍相圃

府门之卒

汉故乐安太守麃君亭长

右二石人一人介而执殳高六尺八寸腰围七尺余腹间刻篆书一行曰府门之卒字径五寸一人冕而拱手立颔下有痕如滴泪高七尺一寸腰围五尺四寸胸间刻篆书二行曰汉故乐安太守麃君亭长字径四寸余乡在县东南张屈庄鲁恭王墓前年久倾侧其一已断敲火砺角不护将毁元著者山东学政阮元于甲寅春饬教授颜崇规县尉冯策以牛车接轴徙置今所洗拓其文于门下见卒字亭下见长字皆牛空山金石图未备者案水经注载汉郦食其庙亦有石人胸前铭云门亭长此称亭长门卒殆同义欤

据上述,可知乾隆五十九年(甲寅岁)阮元将石人由曲阜县城东南方移至此地张屈庄鲁恭王墓前。鲁恭王系前汉景帝之子,名余,景帝二年立为濮阳王,后二年徙封鲁,都曲阜,在位二十八年,武帝元朔元年薨。此石人所立之墓果属恭王与否,于事隔两千余年之今日因无确证,故有充分理由存疑。进而“汉故乐安太守”云云之铭文,是否明示此石人系后汉之物亦可存疑。《后汉书·地理志》[11]曰:

乐安国高帝西平昌为千乘永元七年更名洛阳东千五百二十里

乐安国即前汉之千乘国,后汉和帝永元七年更为此名。显然此石人应属此后打造。《金石萃编》[12]所引《潜研堂金石文·跋》[13]曰:

汉制诸郡置太守王国称相和帝永元七年改千乘为乐安国质帝本初元年以乐安国土卑湿租委鲜薄徙乐安王鸿封渤海自后无封乐安者盖以罗为郡矣此称乐安太守其在桓帝以后乎麃姓不详其所出韩敕碑有故涿太守麃次公故乐安相麃季公皆鲁人也则麃固鲁之名族矣季公故乐安相桓帝永寿中犹存此刻所云麃君岂即季公乎季公王国相而追称之曰太守犹荀淑为朗陵侯相而文若传称朗陵令也

《国书》[14]所引《张埙跋》曰:

千乘国汉高帝置王其国者三人贤也此一人前汉建也 也薨子宠嗣和帝永元七年改国名乐安王其国者二人宠也嗣宠者鸿也质帝立本初元年徙王鸿于渤海此后王乐安者不闻焉国既无侯不应有相而桓帝永寿二年韩敕碑有故乐安相鲁麃季公题名其曰故者则在质帝之前或为宠相或为鸿相而罢归者也既无侯无相当罢为郡别应置太守陆续之中子逢为乐安太守者是也此石人字曰乐安太守麃君者为季公之后裔或族人而不可即传会为季公也

也薨子宠嗣和帝永元七年改国名乐安王其国者二人宠也嗣宠者鸿也质帝立本初元年徙王鸿于渤海此后王乐安者不闻焉国既无侯不应有相而桓帝永寿二年韩敕碑有故乐安相鲁麃季公题名其曰故者则在质帝之前或为宠相或为鸿相而罢归者也既无侯无相当罢为郡别应置太守陆续之中子逢为乐安太守者是也此石人字曰乐安太守麃君者为季公之后裔或族人而不可即传会为季公也

此说颇在理。质帝本初元年(146)徙乐安王鸿于渤海后乐安成郡。而据石人铭乐安太守云云,此石人似属成郡以后所作。亦即,《山左金石志》称立于鲁恭王墓前者一事碍难措信。

石人今在曲阜孔庙以西一路相隔之矍相圃内,一立一仆。立者高出地面七尺,肩宽二尺六寸,两手执殳,前部腰以下阴刻篆书“府门之卒”。仆者脚部倾斜,有折损,高六尺五寸,拱手,后佩剑,腰间前阴刻篆书两行八字“汉故乐安太守麃君亭长”。手法简朴精巧,引人注目,是以可知当时雕刻样式,可证当年墓前立有此人,并足资研究当时书体。

《水经注》载,汉代墓前往往立有石人。而此类石人几归湮灭。历两千年风霜而独存今日者唯此二石人矣。此类研究素材实可谓无比珍贵也。(第十三图)

第十三图 矍相圃石人

第二 唐宋陵墓

序言

余于1906年至中国陕西省旅行,其间调查部分唐代陵墓。前年又于河南省偃师县考察唐高宗太子陵,于巩县调查北宋陵墓之一部,进而又于浙江省绍兴县考察南宋陵墓,于河北房山县调查金代陵墓。兹略去金代陵墓,主要就唐宋陵墓做一叙述。且略去内部结构与随葬品等,主要就陵墓外形及其设施做一说明。

一、唐代陵墓

众所周知,中国自秦汉时代以来厚葬风气盛行,陵墓设施亦因此发达。至后汉,其风尤甚,墓前立石人、石兽、石碑、石阙等,陵墓制度大为完备。三国以后其风渐衰,然自北魏至唐风气又转甚。唐代陵墓制度高度发达,成为后世楷模。

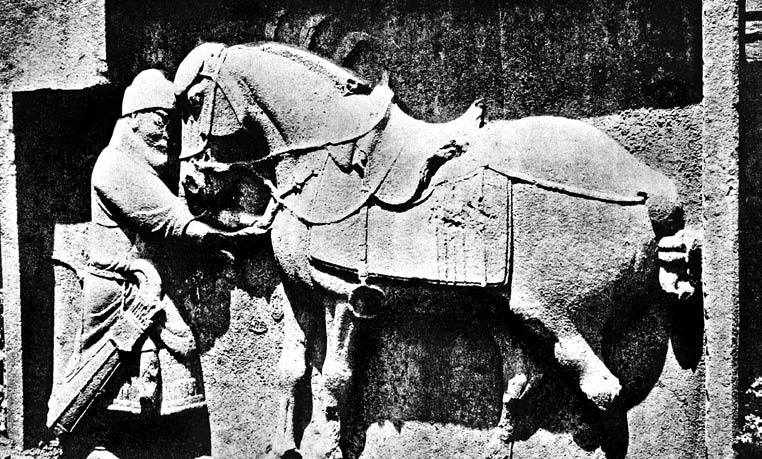

唐高祖陵依汉光武帝陵制度建造。至太宗时,唐代特有陵寝制度开始发展。至高宗时,其设施进一步完备。贞观十年(636)太宗皇后(文德皇后)驾崩时留下遗言,称为节省葬仪费用,拟废筑冢,而改依山造墓。太宗允纳所请,不筑坟而葬于九嵕山。并于贞观十一年下诏,赐允以九嵕山为核心,于其附近建造诸王、公主及辅佐功臣之墓。诸王等各有赐地,且葬入墓中之明器等也由朝廷下赐。太宗进而决定于九嵕山建造自身寿陵。此即太宗为尽可能节省民力,废止修筑往昔高大坟冢,而计划建墓于九嵕山顶之举措。九嵕山高耸于关中大平原北方,约五千尺许,乃当地最高山峰。其顶峰南面为悬崖峭壁,北面坡度略缓。规划于悬崖设栈桥,于峰面凿墓道,造玄室,内部可容棺。栈桥长二百三十步(一步为五尺),玄室深七十五尺,想必该工程至为困难。陵墓于贞观十八年八月竣工,先葬文德皇后于此。太宗驾崩后,朝廷又将太宗遗骸葬此,之后销毁栈道,使后人难以接近。

之前太宗继而于山顶附近建造寝殿,即寝宫,于寝宫前刻其六头爱马石像,于左右两庑各立三石,并亲自作铭,命欧阳询书写后勒石。又于寝宫北门即元(玄)武门前,立诸蕃酋十四人石像。此诸蕃酋中有于阗、龟兹、高昌、新罗、突厥、吐谷浑、林邑等君主。如前述,太宗允纳诸王、公主、诸功臣以此山为核心,陪葬于山上山下。亦即,太宗曾下诏诸臣,曰余平定天下,多凭依臣下辅弼,为永久不忘其功,可筑诸功臣墓于余陵墓附近,同时刻爱马像,使其立于墓前。

太宗造陵于九嵕山后,代代陵寝皆筑于山顶。即肃宗之建陵筑于其西面武将山,高宗之乾陵筑于更西面之山岭,德宗之崇陵筑于东面嵯峨山,敬宗之庄陵、武宗之端陵筑于更东面之山岭。此一带山顶代代筑陵。唐长安城即今西安府至九嵕山直线距离约一百里左右,天气晴好时,可清晰望见九嵕山。据传太宗葬文德皇后于九嵕山后于长安宫中建慕陵台,每每登台望九嵕山。传说某日魏徵来访,当被问及“能否看见对面九嵕山”后答曰:“臣看不见。”太宗曰:“难道不在其处乎?”魏徵答:“九嵕山清晰可见,然臣以为指高祖陵。”足见由西安府可清楚望见此一带山脉。流经西安府北面之河流为渭水。渭水北方有平原,称毕原,周汉时代陵墓主要筑于该处。因此唐代已无于该地造陵之余地,只能筑于北方山岭。

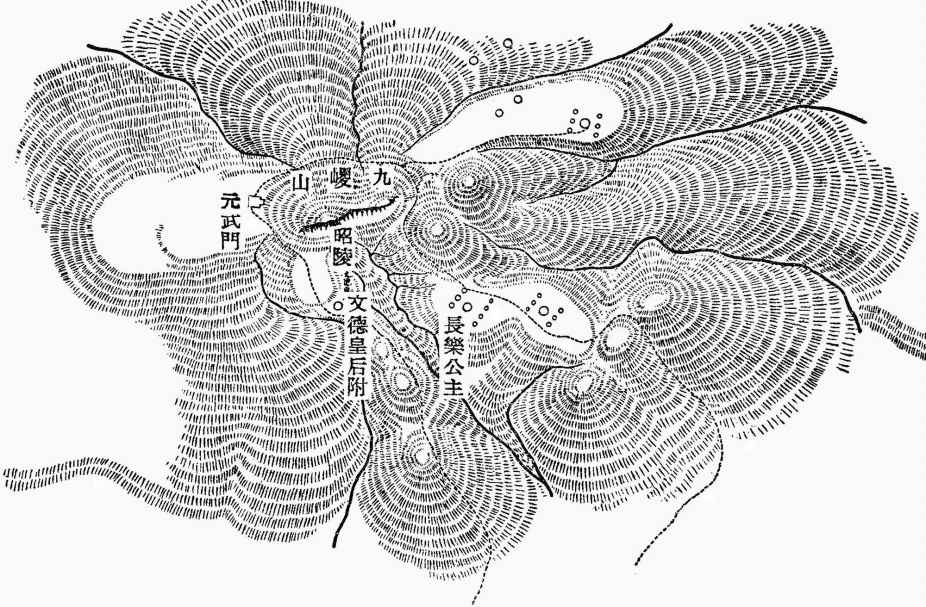

1.太宗昭陵(第十四、十五图)

第十四图 唐太宗昭陵平面图

第十五图 唐太宗昭陵陪冢配置图

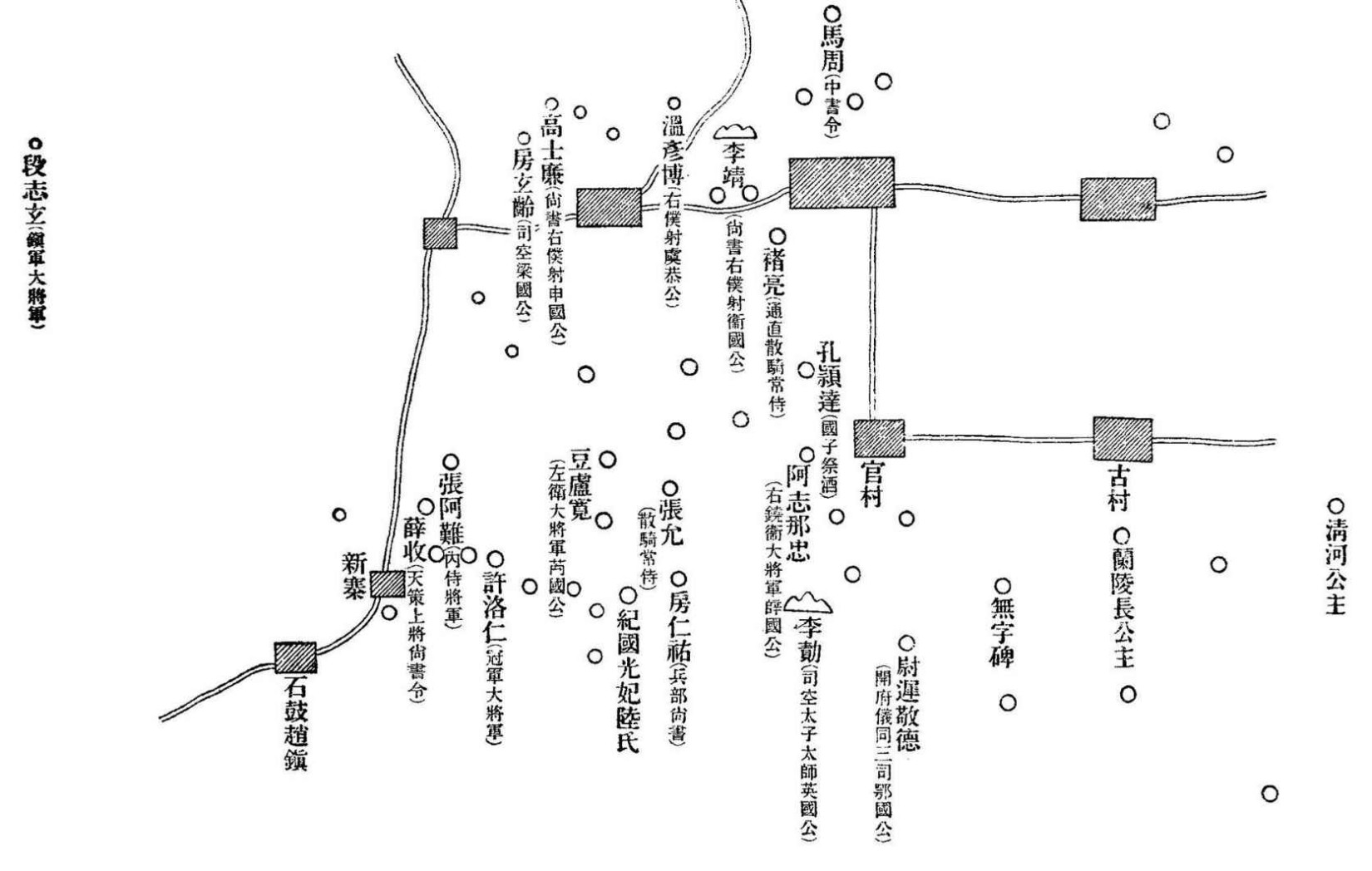

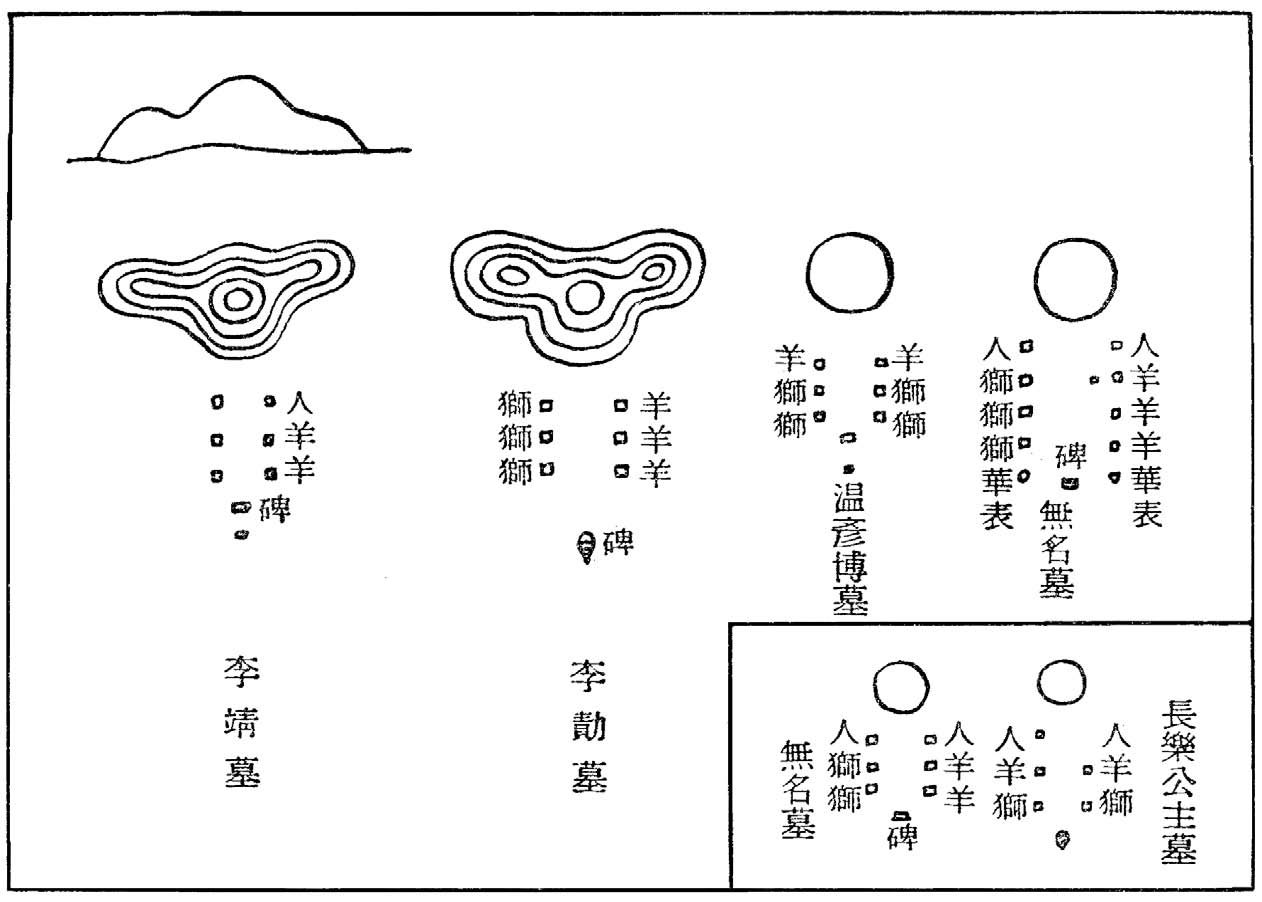

于兹简单介绍太宗昭陵调查经过:于余1906年旅行之前,大谷光瑞[15]已来此处展开调查,花费相当时日自九嵕山上至山下就地形与陵墓位置进行测量。余思忖有正确之测量图,今后凭图办事即可,故大体仅就山之形状与散布山麓之陪冢之配置状况写生。九嵕山顶南边为峭壁,峭壁处筑有玄室。山顶附近偏西北处有玄武门。山上有许多陪冢,可见长乐公主等墓,但诸多墓主姓名不易弄清。猜想皆为诸王公主等墓。山下约十五六里范围内亦散布许多陪冢,据宋绍圣元年游师雄“昭陵园记碑”载该陪冢墓主有诸王七人,公主二十一人,妃嫔八人,宰相十三人,丞郎三品五十三人,功臣大将军六十四人,总共一百六十六人。该陪冢墓前各立有石碑,亦造有石羊、石狮等,然今日石碑、石兽等皆大部灭失。余调查时石碑存三十座,其中有温彦博、房玄龄、李 、李靖孔颖达、张允、段志玄、兰陵长公主、清和公主等人石碑,然而多数石碑墓主为谁已不明了(第十六图)

、李靖孔颖达、张允、段志玄、兰陵长公主、清和公主等人石碑,然而多数石碑墓主为谁已不明了(第十六图)

第十六图 唐太宗昭陵玄武门与寝殿遗址

再说太宗昭陵墓。玄武门如照片所示,上层楼观已失,砖构城台倾圮。城台开三弓门,进入后有砖铺道路,尽头高处为寝殿。其前方左右端有东西庑殿,壁上按东西方向各镶嵌三块六骏马石板像。其中最重要者为西庑第一匹马,称“飒露紫”,系太宗平定东都时之坐骑。此马中箭时丘行恭扶太宗,拔其矢,让己马于太宗,杀敌而归。为显丘行恭之功于后世,太宗命浮雕丘行恭拔“飒露紫”胸中箭矢之图像。该马无论风骨、姿态,皆为无可挑剔之杰作。其鞍、辔、镫及其他马具清晰反映当时样式。据丘行恭雕刻亦可知当时服饰、弓、箭、剑等样式,且其雕刻极为写实精美。其余骏马雕像作为当时雕刻亦异常杰出,然六马中之二马已被带往美国,实为遗憾。余于1918年春旅行北京时听闻某美国人为将九嵕山顶太宗石骏马带出,于行贿村民与官吏后终将石骏马由山上运至山下。之后乘筏下渭水,至潼关。然其时因石骏马而受贿之村民间发生争议,最终有人密告西安府,衙门官员大惊,速派骑兵追至潼关,没收石骏马,运回西安。余听后委实释然于心,然而之后去美国一看,不仅该石骏马,还另有石骏马两匹[16]共同装饰于费城宾夕法尼亚大学博物馆,精美无比!前话是否真实不得明知,但最终该石骏马还是被带往美国确为事实。此事于中国而言至为可惜。(第十七、十八图)

第十七图 唐太宗昭陵六骏中东庑第一石 飒露紫

第十八图 唐太宗昭陵六骏中西庑第一石 特勒骠

其次,玄武门前空地宽广,推想此地曾站立诸蕃酋石像,然于今未存一像。又闻石骏马坐石刻有马赞,然最终亦未发现。唐代欧阳询书写作品今不存,而听闻高宗时勒于台石之段仲容铭文尚在,然于今亦不知所踪。(第十九图)

第十九图 唐太宗昭陵陪冢

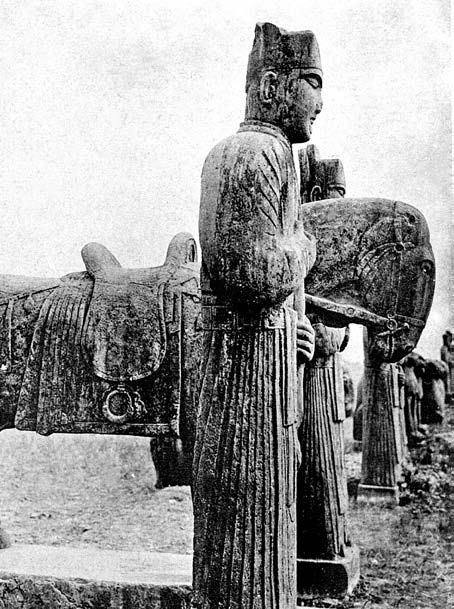

再次系陪冢。此类陪冢多为圆形土馒头,当时计划修造高度为三丈至四丈。唯李 与李靖墓形状特别。李

与李靖墓形状特别。李 、李靖征伐突厥、吐谷浑战功卓著。为纪念二人,李靖坟仿铁山、积石山[17],李

、李靖征伐突厥、吐谷浑战功卓著。为纪念二人,李靖坟仿铁山、积石山[17],李 坟仿阴山、铁山、乌德鞑[18]山而造,皆呈三峰并立状。此类陪冢前亦存有石人、石兽、石碑等。第十九图之陪冢保留较为完整,然而或有石碑而无铭文,系无字碑,故墓主为谁不得而知。该坟前左右立有石人,其次为右石羊左石狮相对立,亦有前方羊、狮各二,再次为石华表一,相对而立,正中有石碑。李

坟仿阴山、铁山、乌德鞑[18]山而造,皆呈三峰并立状。此类陪冢前亦存有石人、石兽、石碑等。第十九图之陪冢保留较为完整,然而或有石碑而无铭文,系无字碑,故墓主为谁不得而知。该坟前左右立有石人,其次为右石羊左石狮相对立,亦有前方羊、狮各二,再次为石华表一,相对而立,正中有石碑。李 墓亦同,东面三羊,西面三狮相对立,前方正面有石碑。而李靖墓则相反,石人一对,石狮、石羊各一对,狮羊左右分立。[编者注一]温彦博墓前面羊一对,其次闭口狮子一对,再次开口狮子一对,前方中央有石碑。长乐公主墓先有石人一对,其次羊一对,狮一对,正面有石碑。如斯或狮羊各分东西,或各一对左右站立。羊狮左右分列之理由大抵因为此类墓系夫妇合葬墓,相向之右方必葬妇人。即置棺时右边置妇人,左边置男人。是否有妇人方向列羊,男人方向列狮之想法,或因某种理由进而按东西方向分列羊狮不得而知。[19]

墓亦同,东面三羊,西面三狮相对立,前方正面有石碑。而李靖墓则相反,石人一对,石狮、石羊各一对,狮羊左右分立。[编者注一]温彦博墓前面羊一对,其次闭口狮子一对,再次开口狮子一对,前方中央有石碑。长乐公主墓先有石人一对,其次羊一对,狮一对,正面有石碑。如斯或狮羊各分东西,或各一对左右站立。羊狮左右分列之理由大抵因为此类墓系夫妇合葬墓,相向之右方必葬妇人。即置棺时右边置妇人,左边置男人。是否有妇人方向列羊,男人方向列狮之想法,或因某种理由进而按东西方向分列羊狮不得而知。[19]

最后为石碑。如前述今存三十许。其中最优者乃李 碑与李靖碑,于碑中最为高大。李

碑与李靖碑,于碑中最为高大。李 碑高约二十尺,幅宽五尺九寸五分,厚一尺八寸三分,载龟趺上,而龟长九尺五寸。此为中国石碑最大者之一。碑上有螭首,刻龙精巧,碑侧亦有雄健蟠螭纹。查《唐六典》[20],石碑大小因人而有限制,五品以上高九尺以下。而特为李

碑高约二十尺,幅宽五尺九寸五分,厚一尺八寸三分,载龟趺上,而龟长九尺五寸。此为中国石碑最大者之一。碑上有螭首,刻龙精巧,碑侧亦有雄健蟠螭纹。查《唐六典》[20],石碑大小因人而有限制,五品以上高九尺以下。而特为李 树二十尺高碑,盖为表彰其功绩也。李

树二十尺高碑,盖为表彰其功绩也。李 碑由高宗书写,可惜下方刻字全部灭失。不仅李

碑由高宗书写,可惜下方刻字全部灭失。不仅李 碑,其余三十几座石碑手可及处刻字亦全部灭失。此类石碑皆由优质石灰石建造,经一千二百余年风雨侵蚀而未漫漶处刻字犹清晰。然似于明万历年间全部毁损。原因或为获取石碑拓本,或为参观访客终年不断,当地百姓因田园被毁不胜其扰,商量后干脆全部砸毁。李靖碑与李

碑,其余三十几座石碑手可及处刻字亦全部灭失。此类石碑皆由优质石灰石建造,经一千二百余年风雨侵蚀而未漫漶处刻字犹清晰。然似于明万历年间全部毁损。原因或为获取石碑拓本,或为参观访客终年不断,当地百姓因田园被毁不胜其扰,商量后干脆全部砸毁。李靖碑与李 碑几乎等大,意趣亦同,然非龟趺而系方趺。其他碑皆与李靖碑形式相同,高度多为十二尺左右,有侧面雕刻纹饰者,亦有无侧面雕刻纹饰者。

碑几乎等大,意趣亦同,然非龟趺而系方趺。其他碑皆与李靖碑形式相同,高度多为十二尺左右,有侧面雕刻纹饰者,亦有无侧面雕刻纹饰者。

2.高宗乾陵

高宗乾陵位于乾州西北梁山山上。其时恰逢大唐盛世,则天武后为夸耀于后世特意建造大型陵寝。立于乾陵前方之石人、石兽几乎全部保留至今,成为唐代陵墓代表作。第二十一图之山即梁山,山下七八百米处平原两丘并立,其上立有砖构阙,已毁损。此即陵墓第一门。穿过前行约七八百米可达山麓。上山道路左右两侧两高丘耸立,其上立有砖构高阙。于近处看两阙歪倾,而远处望去则双阙高耸,似门。过双阙,山脊平缓,乃通往陵寝神道。神道入口先有高大八角形石柱左右相立,人称华表。华表表面浮雕为凤凰与龙图案。过华表,有一对带羽翼之巨大石马,亦称“龙马”。再往前行有石像生左右对列。先为石刻鸵鸟像,其形与实物如出一辙。该时唐朝势力直达西方,与波斯(今伊朗)、大食(今阿拉伯)国家交通繁盛,活鸵鸟等亦输入中国。其次列有石鞍马五对,雕刻亦极精巧。再次有石翁仲十对。过此前行,左方有赞颂高宗圣德之“述圣记碑”。此碑文字乃则天武后御拟,中宗御书。因造型巨大,以一石建则观感不良,故此碑以四尺五寸见方石头堆积七层,上载盖石,[21]然于今皆倾覆,铭文尚清晰可读。与此相对之右方有无字碑。按宋代记录乃由于阗国所贡,然余无法尽信。此碑十分巨大,比李 碑更为高大,宽幅约六尺五寸,厚四尺八寸许,高二十一尺左右,[22]全由一石所建,盖中国最大石碑之一。其侧面精雕龙凤、唐草纹饰,碑头有龙形雕刻,尽显雄浑壮丽气象。令人不可思议之处乃一字未勒,故称“无字碑”。与此相反,宋金之后到访人士之题名则雕刻无数,其中最著名者为女真文字题名。于余阅读范围内尚未见有人就此碑因何目的、何时所建做出说明。然余推想,此碑系则天武后为其自身、且为他日预做准备而立之物。由于此无字碑与高宗圣颂碑相对右侧竖立,右方玄室中亦放置普通妇人棺木,故右侧所立之碑恐则天武后为己所立,拟待自己死后再找人雕刻碑文。众所周知,则天武后因篡夺唐朝社稷,其崩后不久武氏一族尽遭诛戮,故只能原样保留,无法再刻碑文。于余所见范围内,此碑为今日中国石碑中第二大碑。(第二〇、二一图)

碑更为高大,宽幅约六尺五寸,厚四尺八寸许,高二十一尺左右,[22]全由一石所建,盖中国最大石碑之一。其侧面精雕龙凤、唐草纹饰,碑头有龙形雕刻,尽显雄浑壮丽气象。令人不可思议之处乃一字未勒,故称“无字碑”。与此相反,宋金之后到访人士之题名则雕刻无数,其中最著名者为女真文字题名。于余阅读范围内尚未见有人就此碑因何目的、何时所建做出说明。然余推想,此碑系则天武后为其自身、且为他日预做准备而立之物。由于此无字碑与高宗圣颂碑相对右侧竖立,右方玄室中亦放置普通妇人棺木,故右侧所立之碑恐则天武后为己所立,拟待自己死后再找人雕刻碑文。众所周知,则天武后因篡夺唐朝社稷,其崩后不久武氏一族尽遭诛戮,故只能原样保留,无法再刻碑文。于余所见范围内,此碑为今日中国石碑中第二大碑。(第二〇、二一图)

第二〇图 唐高宗乾陵远眺

第二一图 唐高宗乾陵前面

过此碑,有砖构高台东西相对,即阙。穿过阙,左右有六十四个石人站立。营造乾陵时诸番酋来助,武后为夸耀唐代势力于后世,特意造诸蕃酋肖像,使立墓前,并刻各自姓名与官名于肖像背后。今其首级全部落地,其中仆地全毁者亦有之。继续前行,可见左右有大石狮。高十二尺左右,极其精致。过此又有一新石碑,刻“唐高宗乾陵碑”六字。再前行七八百米左右始见高大坟墓。高宗乾陵无论地形之选择,设施之高大,抑或规模之宏伟,在唐代皆可称最雄伟宏大,最为完备。其石人、石兽等因出自唐代全盛时期,故皆为罕世杰作。

3.德宗崇陵

德宗崇陵建于泾阳县北嵯峨山上,相较高宗乾陵,其形制几乎相同,唯规模较小,且石人、石兽等雕刻技术稍劣。由山麓登山前行,可见一小山脊,被平整,先有石柱一对左右而立,然后为石龙马,其次与再次按理应各有五对石鸵鸟和石鞍马,然于今皆无。继而有石翁仲十对,原先应有石碑之处今仅存台石。再而为双阙故址,今化为土堆。其后有石狮,再往前应有坟,然不知何故今不可见。此陵亦为唐陵制度保存较好之一例。(第二二、二三、二四图)

第二二图 唐德宗崇陵前面

第二三图 唐德宗崇陵武将石像

第二四图 唐德宗崇陵文官石像

4.孝敬皇帝恭陵

唐孝敬皇帝恭陵位于河南省偃师县以南。孝敬皇帝为高宗皇太子,随高宗去洛阳时为则天武后毒杀。高宗悲伤异常,以天子制度葬之。相传此墓耗资巨大,民工因不堪苦役相率逃亡。然余见之其规模与高宗乾陵等相比小之又小。墓前先有石柱,其次有着文官服饰人物三对,石狮一对。再次为阙门,然于今成土馒头一堆。前行约一百米有方台形墓,其东、西、北面皆有阙门遗址。想必当时四面有墙与之连接。四隅今亦有土馒头,推想当时为角阙所在。与南门相同,东西北三门外各有石狮一对。此墓制度想必成为此后宋朝陵寝之范本。(第二五图)

第二五图 唐孝敬皇帝恭陵平面图

此外,唐陵中著名者尚有则天武后之父、武士彟之顺陵。此由则天武后建造,余未见,然法国汉学家沙畹[23]报告中有其照片。见之可知其与高宗陵寝略有不同,然石人、石兽相当精妙。此外尚有睿宗之桥陵与宪宗之景陵,其制度大体与乾陵相似。

二、北宋陵墓

北宋陵墓建于距其国都汴京(今开封)以东约二百四十里之巩县,坐落于洛水与注入洛水之罗水间之平原上,有太祖、太宗、神宗、哲宗、定宗陵寝。又,罗水以东有仁宗、英宗、真宗陵寝。因共有八处陵寝,故称“八陵”。其中余所见者仅太祖永昌陵与太宗永熙陵二陵。此二陵所在交通不便,且无投宿之处,故由巩县出发必须一日间往返。骑马前往亦约有二十五里(《巩县县志》载四十里),故余仅调查此二陵即需一整日,无法调查其他陵墓。据沙畹报告书,渠仅调查仁宗之永照陵。想来与余相似因故无暇调查其他陵墓。(第二六图)

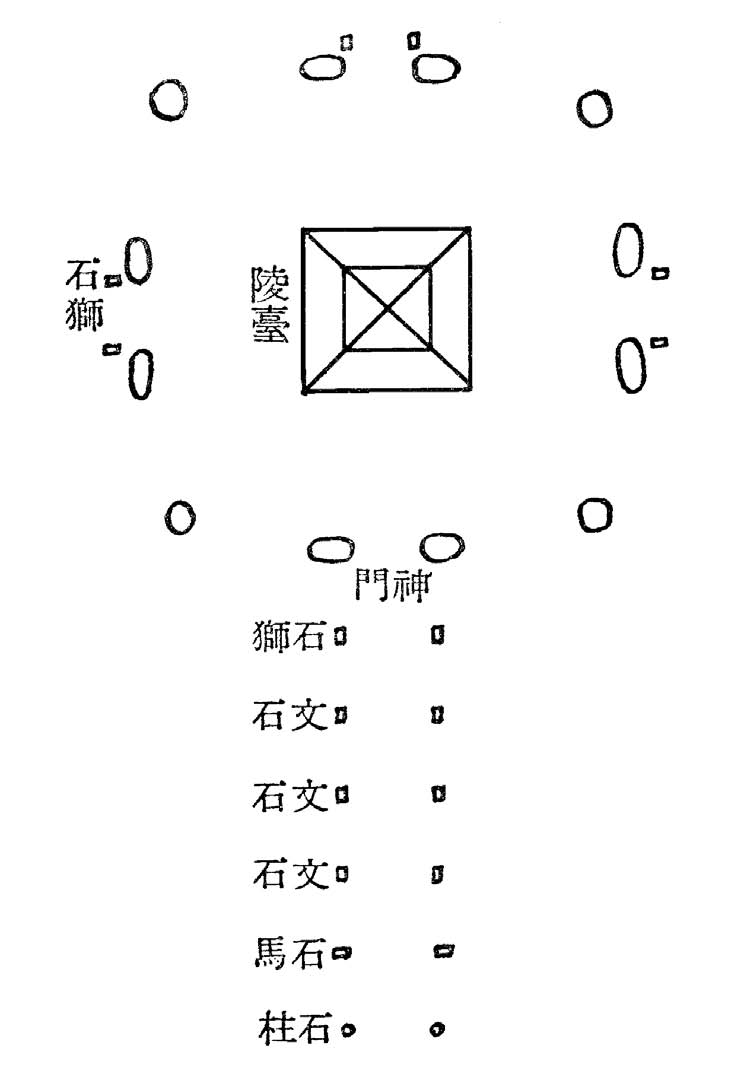

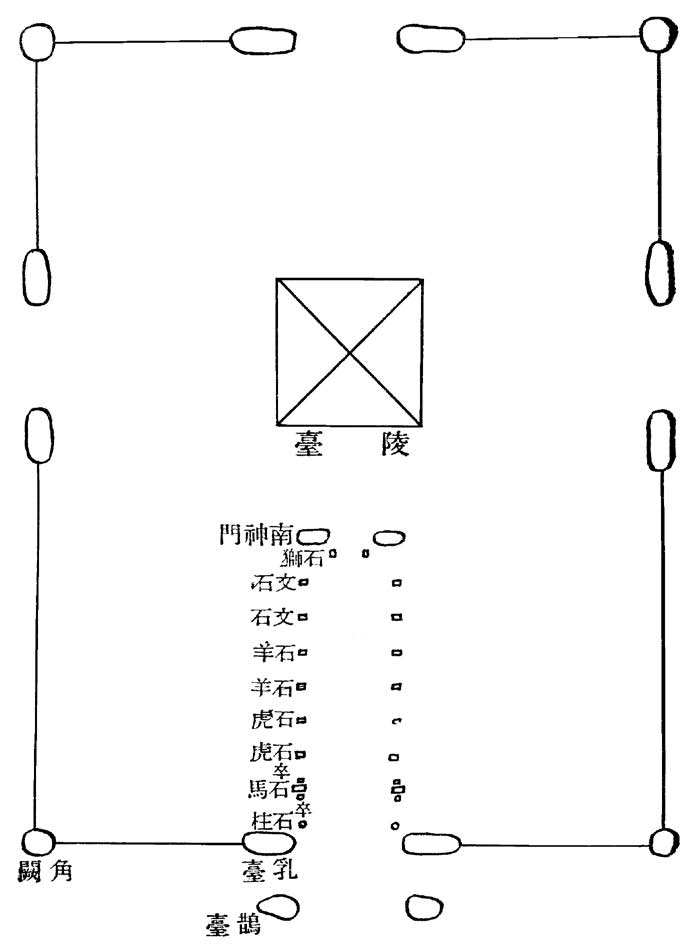

第二六图 宋太宗永熙平面图

以太祖陵与太宗陵相比,太宗陵较为完备。唐陵咸筑于山顶,而宋陵则位于平原。距太宗陵前四五百米处有两土馒头左右相对。此称“鹊台”、砖构,系第一门。进门后约一二百米处又有两土馒头相对。此称“乳台”,系第二门。进入后有石像生、石兽、石翁仲相对站立。先有华表,次有象。象与普通活象大小相仿。唐陵无象,而宋陵始有。再次有奇异雕刻,乃大石,石面刻岩石状,再刻鸟体马面。此亦唐陵所无,恐与唐代龙马相当。再次有獬豸一对,狮脸象鼻。再次有鞍马二对。此与唐陵同,然不同处在于其左右有马卒各二随附。继而有石虎二对。此亦唐陵所无。再次有石羊二对。此羊于唐代臣下墓中有,而皇帝陵中无。再次有石翁仲三对,着文官服饰石翁仲四对。过此又有石狮一对。狮站立,面朝外。再次有着武将服饰石翁仲一对。其次系神门所在,今化作土馒头两堆。过神门又有石翁仲一对。其次有坟,称“灵台”。此为五六十米见方大小方台形土馒头,呈上部平坦方锥体。以此灵台为中心,四方有四神门。其外各有一对石狮站立。四隅有土馒头,乃昔时角阙。灵台四周有神墙,连接四面神门与四隅角阙,然于今踪迹全无。此陵墓制度规模极大,然相较唐陵,一位于山顶,一位于平原,不免有些逊色,且比唐陵规模稍小,然出现唐陵所无之石象、石马卒、石虎、石羊等,颇觉热闹。(第二七、二八图)

第二七图 宋太宗永熙陵石瑞禽

第二八图 宋太宗永熙陵石马

此陵背后又有陵。皇后陵也,规模颇小。正面有神门,神门近处有乳台,其后左右有石柱、石鞍马、石马卒。其次有石虎两对、石羊两对、着文官服饰石翁仲两对。继而有石狮一对。其次有两土馒头并立,即往昔鹊台。其后有灵台,筑为方锥体。北面东西各有入口,入口各有阙门,神墙围绕四方。总之,宋代帝陵与皇后陵邻近,然皆分开建造,而唐陵与之相反,咸合葬。即一墓中收纳皇帝、皇后之棺木。沙畹报告中载有仁宗陵墓石翁仲、石兽照片,其制度与太宗陵相同。唯雕刻时代靠后,稍显稚拙。(第二九图)

第二九图 宋太宗永熙陵石马

北宋为金压迫,迁都临安,上述宋陵或多或少为金人挖掘。继而刘豫[24]置淘沙官,对全部宋陵进行大规模挖掘。所幸石翁仲、石兽等弃之一旁,故保存较好,遗留今日。

三、南宋陵墓

南宋陵咸位于浙江省绍兴东南二十五里宝山处,按南北方向分别配置,称“南陵”与“北陵”,共有六处。其中高宗、孝宗、光宗、宁宗四陵在南方,理宗、度宗二陵在北方山麓。南陵面对南部崇山峻岭,南向而建。北陵背负北部山峦,北面而建。一般说来,背靠山、面对平原筑陵为常理,而南宋陵皆面山而建,不知是何道理。南宋为金国压迫,迁都南方,但怀抱恢复中原之志,计划他日于中原修筑华美大墓,故于此仅暂筑小墓,不称陵而称“攒宫”。然天人共悯,南宋不但未能恢复中原,反终为元人所灭。不久原浙江总摄、蒙古僧杨琏真伽[25]来此,将南宋陵墓全部挖掘。洪武年间明太祖重建宋陵,故于今无论何墓皆仅存形骸。北宋八陵今废弃于荒原田野中,但南宋六陵后世多少寄予同情,形制虽小,但仍保留陵墓形态:形制划一,规模极小,坟高八丈,直径十四尺左右,土馒头,其前有享殿,再前有门,四面围绕墙壁。墙内种满松树,蓊郁苍翠。实际上南宋未正式建陵,故规模势必不大。因为元人挖掘,故唯留形骸。北宋陵于北方为金国刘豫、南宋陵于南方为元人悉数挖掘。(第三〇图)

第三〇图 南宋孝宗陵

以上就唐宋时代陵墓进行概述。此两代陵墓制度成为后世南京明太祖孝陵之楷模,亦成为北京北部南口附近修筑之所谓明十三陵,清代东陵、西陵等蓝本。尽管明清时代多少有所变更,然于大体精神而言,均参酌唐宋陵墓制度。

编者注一 如第十九图可明显看出,李靖墓前东面仅存石翁仲一躯、石羊两躯,而失西面石像生。如上述,无名氏墓与李 墓据猜测,其西面曾放置石翁仲与石狮,与温彦博和长乐公主等墓及其配置有异。后人说上述无名氏墓和李

墓据猜测,其西面曾放置石翁仲与石狮,与温彦博和长乐公主等墓及其配置有异。后人说上述无名氏墓和李 墓与温彦博和长乐公主等墓及其配置相同,或出自某种误判。对此错误笔者在提交给东方文化学院东京研究所之研究报告中已做订正。

墓与温彦博和长乐公主等墓及其配置相同,或出自某种误判。对此错误笔者在提交给东方文化学院东京研究所之研究报告中已做订正。

本篇第一周、秦、汉陵墓曾以《中国陵墓》为题,分五次连载于《历史地理》第二卷第五号、第十二卷第一、第二、第四与第五号(1909年5月、7月、8月、10月与11月);第二部分唐宋陵墓以《唐宋陵墓研究》为题刊载于《东洋》第二十六卷第四二一号(1920年3月)。此外,有关中国陵墓之研究还有连载于1908年7月《时事新报》之报道,以及作为东方文化学院东京研究所研究员最初提交之研究报告《中国皇帝历代王陵之研究》。前者内容与本篇相类,颇简单,故从略。后者系庞大研究报告,计图版九册(照片千余张、实测图三百张),文字七册(六百格稿纸千余张),尚存于研究所,未及印刷,亦无法刊载此处,为憾。

关于后汉石庙另有论文。本书收录已发表于《国花》之《后汉石庙与画像石》,故略去许多图版。关于矍相圃石人,因《考古界》第七辑第一号(1908年4月)刊有《鲁恭王墓前石人》,为避免重复,此从略。

————————————————————

[1] 此段引文不知所据,无法核对,故用字、断句仍照原文。以后引文均同此例,不一一说明。内中似有错误,其中原“溜水”当为“淄水”,原“六基”当为“方基”。——译注

[2] 原文为“三成”。据《书摘天下——书籍知识的海洋》(整理方:古诗文网http://www.shuzhai.org/gushi/shuijingzhu/16472_2.html)就《水经注·卷十三》中的“其庙阶三成,四周栏槛,上阶之上,以木为圆基,令互相枝梧”的解释,“成”通“层”,故李夫人墓“冢形三成”当作“三层”解。——译注

[3] 当为肥城西北,今属济南市长清区。——译注

[4] 史蒂芬·乌登·卜士礼(Stephen Wootten Bushell,1844—1908),曾作为英国驻华使馆医生在华工作二三十年,其间成为中国美术、考古等领域的专家,尤其在陶瓷鉴赏方面享有很高声誉,著有多部有关中国美术、陶瓷方面的著作。——译注

[5] 由平瓦和圆瓦交替使用而葺成的屋顶。——译注

[6] 额前往下生的头发。《汉书·外戚传下·孝成赵皇后》有“额上有壮发”句。唐代颜师古注:“壮发,当额前侵下而生,今俗呼为圭头者是也。”——译注

[7] 汉代书体之一种蔡文姬传其父蔡邕之言:“去隶八分取二分,去小篆二分取八分”。用现代语言解释,即二分像隶书,八分像小篆据传系东汉王次仲所造——译注

[8] 据《世说新语》,“从事”为协助刺史工作的官员名称。——译注

[9] 清朝冯云鹏、冯云鹓合撰。十二卷。分金索、石索两部分。《金索》六卷分为钟鼎、戈戵、量度、杂器、泉刀、玺印、镜鉴等七类;《石索》六卷分为碑碣、瓦砖二类。上起商周,下迄宋元,凡所著录皆绘其图像,摹其文字,附以考证。——译注

[10] 《山左金石志》,二十四卷,系清代毕沅、阮元同撰。——译注

[11] 原书错,当为《后汉书·郡国四》。——译注

[12] 清代金石学著作,书成于嘉庆十年(1805),为一部石刻文字和铜器铭文的汇编。王昶撰。该书共160卷,所收资料以历代碑刻为主,共达1500余种,铜器和其他铭刻仅有十余则。年代从秦到宋、辽、金。——译注

[13] 清乾隆年间钱大昕撰。——译注

[14] 南北朝时代北魏国崔浩编,30卷。系北魏国史。——译注

[15] 大谷光瑞(1876—1948),法号镜如,日本西本愿寺住持,京都人。大谷光尊之庶子,曾率探险队调查中亚地区,为世界考古学做出贡献。——译注

[16] 系“飒露紫”与“拳毛 ”两匹。——译注

”两匹。——译注

[17] 原文少“阴山”。——译注

[18] 实为乌德犍山(郁都斤山)。——译注

[19] 此部分著者文字说明与第十九图图片不甚吻合,比如无名墓的“右羊左狮相对立,亦有前方羊、狮各二,其次为石华表一,相对而立”和“李靖墓则相反,石人一对,石狮、石羊各一对,狮羊左右分立”等。请读者阅读时留意。——译注

[20] 唐代官修政书,记载唐前期的职官建置及职掌,共三十卷。开元十年(722)由唐玄宗李隆基亲自制定理、教、礼、政、刑、事六条为编写纲目,起居舍人陆坚修撰。——译注

[21] 此处记为“以四尺五寸见方石头堆积七层,上载盖石”,而后文“四唐碑之式样”又记为“重叠五层方六尺一寸四分、高四尺左右巨石作为碑身。碑立于方九尺七寸七分、高二尺九寸大方趺上,上冠以模拟瓦葺石盖”。实际上“述圣记碑”高6.3米,宽1.68米,上有庑殿式顶盖,下有线刻兽纹基座,中间为五段,共七节,也称“七节碑”。——译注

[22] 此处记为“宽幅约六尺五寸,厚四尺八寸许,高二十一尺左右”,而后文“四唐碑之式样”又记为“广六尺七寸七分,厚四尺八寸四分,高约二十一尺”。实际上无字碑高7.53米,宽2.1米,厚1.49米。——译注

[23] 埃玛纽埃尔·爱德华·沙畹(Emmanuel Édouard Chavannes,1865—1918),法国东洋学家,对中国古代史、佛教、金石文、西域等研究均做出贡献。法文译作有《史记》《大唐西域求法高僧传》《西游记》等。——译注

[24] 刘豫(1073—1146),南宋叛臣,金傀儡政权伪齐皇帝,字彦游,景州阜城(今属河北)人,建炎二年(1128)杀宋将降金。四年九月被金人立为“大齐”皇帝。——译注

[25] 杨琏真伽,元朝人,西藏喇嘛教僧人,吐蕃高僧八思巴的弟子,至元二十二年(1285)任江南总摄。史载杨琏真伽善于盗墓,曾盗掘南宋诸帝、诸后、卿相陵寝一百余座。——译注