第三章 东北地区塔的起源

一、东北地区塔的名称

上一章已经讲过,东北地区佛教建筑的现状与中国内地的基本相同,但古代的遗物极为稀少,大多数是最近重修,不值得特意记述。如果勉强言之,则只能说其规模、体裁、装饰等与中国内地的建筑相比处于相当劣势。唯独东北地区的佛塔立在其中,具有一种截然特别的形式,有自成一派的样式并得以大成。也许于规模大小、形式美丑、历史价值高低方面与中国内地之物相比时要退让一步,但也足以称霸一方。在此称此类塔为东北塔,拿来与北方地区的塔及南方地区的塔做一番比较,想来应该是妥当的。

一般的佛寺建筑大体上可以分为两大类:一为塔婆,一为殿堂。塔婆又因其目的分为舍利塔、供养塔、纪念塔、坟墓等。殿堂也因其目的和形状分为坊、门、亭、楼、阁、堂、殿等各种称谓。而在建筑史上,在建筑形式上,在各种情况下,塔往往都比殿堂更为重要,也更有趣味。理由如下:

(一)佛塔本自西域及印度传来,并非中国固有的建筑。因此是表现中国艺术与西域及印度固有艺术关系的极好遗物。

(二)佛塔的主要材料是砖石,不易损毁,从而得以保存住千年古式。在这一点上,几乎都无法与耐不住千年朽废而失的殿堂相比。即使能够得到重修,塔身则因不必全部拆毁,所以在形式与手法方面大多不会遭到全盘抹杀。

(三)佛塔的形式变化极多,而殿堂却几乎是千篇一律,二者实难相提并论。殿堂倾向于墨守中国古代模式,而塔却是在自由自在地自我经营。

鉴于这些理由,考察古代建筑形式的实例多于佛塔。这也是我之所以在此要把东北塔作为东北地区建筑代表的理由。

二、东北地区塔的产生

东北塔的形式手法是如何产生,又是如何渐次成熟的,在此我欲陈述一下自己的推想。

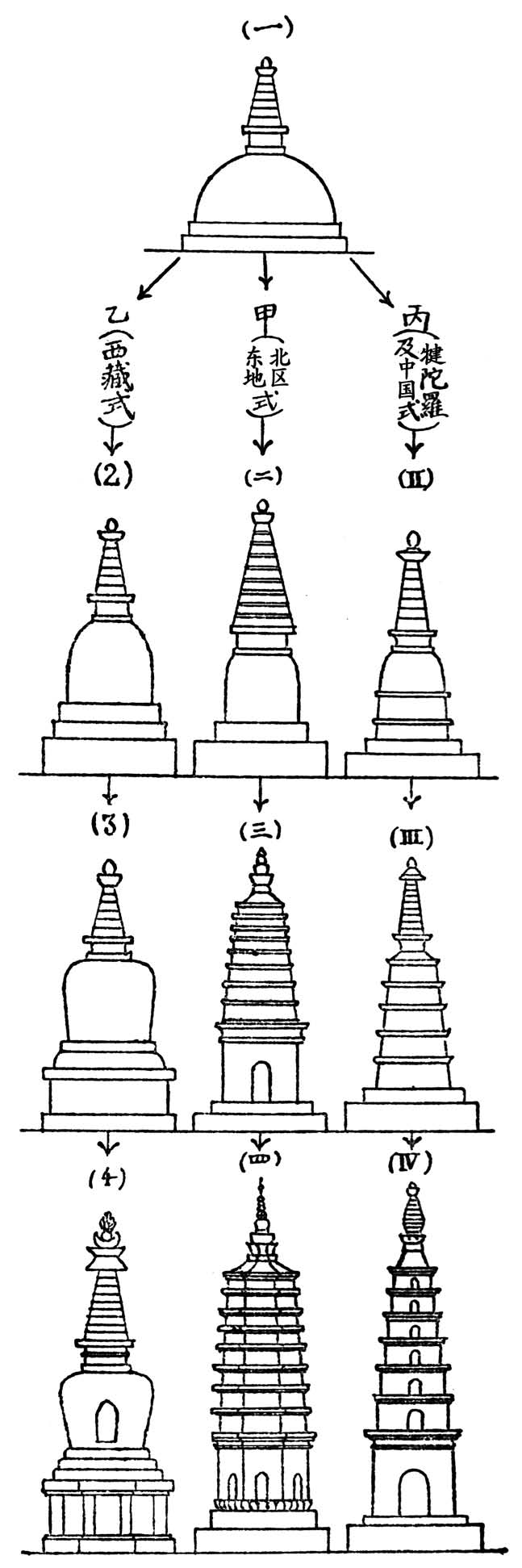

佛塔的形式手法于各民族之间、各朝代之间存在千差万别,但就其起源来讲,无疑都是来自印度的窣堵婆,或者塔婆。下面试用图样进行解说。

图4-89表现了塔的系统。其起源为图中(一)的印度固有的窣堵婆,而后发生分枝向复数方向各自发展。其中与本节叙述有关的有三个系统。甲系为东北地区佛塔的系统,乙系为西藏喇嘛塔的系统,丙系是属犍陀罗及中国式的系统,为方便甲乙两系的对比列于此处。

窣堵婆的原形如图4-89中(一)处所示,由圆形的台基、半球体的塔身以及相轮三部分组成。其相轮的发展属于甲系,塔身的发展属于乙系,而塔身被分割成数层的发展状况却属于丙系。

甲系中,从(一)发展到(二)的形状,进而发展到(三)的形状,此时已具有了多层塔的性质。到了(四)的阶段一种固定形式就得以大成。此塔看上去是多层塔,而当初不过是相轮的一种变形而已,第二层以上只是一种装饰性的附加部分,因此塔的里外都没有任何设备,塔身内部完全填满不留空间,与架有旋梯可直登顶层的建法有着完全不同的性质。

乙系中,从(一)开始发展,进入(2)的阶段后转向(3),在(4)的阶段得以大成,其路径极为简捷。此塔的内部也未留空间,但后世在表面开凿了龛洞并纳入了佛像,呈现了各个系统中的共通现象。

丙系所取的路径最为复杂。要之为从(一)发展到(Ⅱ),塔身高高延伸,同时塔身上出现了几条横纹,这是犍陀罗式塔的形式。然后继续进化成(Ⅲ)在中亚范围蔓延,最终进入中国境内以(Ⅳ)的形式得以大成。这种塔或许与甲系塔有某些相似之处,但就其形成的顺序来讲,二者则存在着根本的差异。丙系塔因塔身分成数层,所以明确地保持着多层的意义,每一层都用同样的方法在内部外部加上设备,内部设置空间,并有梯子可供登至顶层之用。

要之,东北地区的佛塔是从印度窣堵婆发展而来的,其相轮发生变化,最终成了多层的形状。基本特征列举如下:

图4-89 佛塔的形式

(一)平面为多角形(六角形或八角形,自印度的圆形变化而来)。

(二)立面为多层形式(通常以十三层为极限,自窣堵婆的相轮发展而来)。

(三)有高而复杂的台基(自窣堵婆的台基发展而来)。

(四)塔身的每一面都安置佛像(后世的窣堵婆表面也都雕有佛像)。

(五)第二层以上没有窗牖龛洞等,只是屋顶呈密檐形式(其间含有窣堵婆相轮的性质)。

(六)塔内均被填实,不留空室(窣堵婆亦不在内部设空间)。

(七)相轮由露盘、宝瓶、水烟、宝珠、宝顶构成(窣堵婆也用相同技法)。

三、东北地区塔的地理分布

下面按东北地区佛塔的测定年代顺序,试对其地理分布的情况进行考察。

在我狭隘的见识范围中,东北地区佛塔只存在于东北及河北省的北半部。以下列出的各塔都是我实际见到过的。

河北省

| 涿州南塔 | 八角五层 |

| 同北塔 | 八角六层 |

| 北京天宁寺塔 | 八角十三层 |

| 同八里庄塔 | 八角十三层 |

| 同双塔寺塔东塔 | 八角七层 |

| 西塔 | 八角九层 |

| 通州塔 | 八角十三层 |

辽宁省

| 辽阳广祐寺塔 | 八角十三层 |

| 奉天塔湾舍利塔 | 八角十三层 |

| 同白塔寺塔 | 八角十一层 |

| 抚顺镐儿山塔 | 八角(层数不明) |

| 柝木城金塔 | 八角十三层 |

| 同银塔 | 六角九层 |

| 同铁塔 | 六角七层 |

| 铁岭圆通寺塔 | 八角十三层 |

| 同慈清寺塔 | 八角九层 |

| 同南塔 | 六角九层 |

| 开原石塔寺塔 | 八角十三层 |

此外,我还听说了许多存在于东北以及河北省北部的佛塔,其中位于大凌河上游朝阳镇的三座塔颇为重要。《蒙古游牧记》卷二土默特部中有如下的记载:

(前略)遼太祖平奚置興中府太祖平奚置霸州彰武軍重熙十年置興中府興中縣隸中京道金因之案遼金興中府為今承德府朝愓縣治故城土默時右翼西百里錦州府西北邊外大淩河之北城周七里有奇遼金所建三塔猶存土人稱為三座塔蒙古名固爾巴罕城乾隆十六年於其地設巡檢司為塔子溝廳東境三十九年折置三座塔廳四十三年改設縣治

我现在还不知道关于这三座塔的建筑性质,但仅以“辽金所建三塔”来考虑的话,还搞不清此塔是否就是辽阳、开原等地那种我所说的东北地区佛塔的模式。

而且,河北省南部以及其他各省全然见不到此种类型的塔,这是一个应该特别注意的现象。我认为,可以说东北地区佛塔的分布几乎严格地限制在了辽的领土范围以内。

四、东北地区塔并非唐式

根据口碑和传说,东北地区佛塔大多是唐代建成的。有的说成尉迟恭所建,还有的说成仅仅是开元年间建成。日本人士对此不过分相信,唐代的势力从未到过辽河以东,这是一个不争的事实。唐要在辽阳、奉天、开原地区经营大规模的佛寺,创建秀美的浮屠是根本做不到的,更何况此地的建筑性质与中国内地的唐式之间存在着明显差异。因此,东北地区佛塔不属唐代形式,在这一点上应该丝毫不存置疑。

作为唐代的遗物,西安有慈恩寺的大雁塔、荐福寺的小雁塔以及兴教寺塔等。慈恩寺塔仿照的是西域形式,属于十分特殊的一例,其系统正好属于图4-89中所示的丙系,有方形的平面和七层的立面,各层都有独立的隔层板和空间。荐福寺塔的趣味与此稍有不同,应该说是唐代塔最普通形式的代表,平面为四角,立面为十三层,看上去虽与东北地区塔十分相似,但实际上却与慈恩寺的大雁塔属于同系,明显地具有十三层这一事实。东北塔的多层形式仅仅具有屋顶重叠之形,实际上并不具有多层之实。而且唐代塔的内部一定会设有空间用来安置佛像,东北塔则为实心塔,内部不设空间,而是在塔的表面刻出佛像。这一点表现了东北塔与犍陀罗塔更为相似的性质。

总之,东北塔是唐代所建的说法从历史角度来看不足以信。对东北塔是唐代形式一说也必须进行实例的比较和研究。

五、东北地区塔实为辽式

东北塔的形式既然不是唐式,那么应该属于什么形式呢?我欲将此命名为辽式。理由如下:

(一)东北塔的地理分布均在辽代的版图之内。

(二)奉天附近塔湾的舍利塔为辽代重熙年间所建。

(三)涿州的双塔寺相传是辽代建筑,此寺传应属可信。

(四)开原石塔寺的塔为金代大定年间所建。

我认为,以上可以作为充分的理由推定:东北塔实为辽式。

说起来,辽是在吞并了勃海,占领了东北之后,渐次向南发展进入内地,在确保了河北、山西北部领土之后才开始在各地修建佛寺、兴建佛塔的。可推测辽阳奉天附近的塔寺应属其初期之作,北京附近的应属于其后期之作。但是,同是辽代修建的佛塔却并未全部使用相同的形式和手法,山西省瀛洲的八角五层塔为清宁二年所建,但其形式却既是犍陀罗式,也极接近于中国内地形式,这就是一个很好的证明。不过,瀛洲的塔是木造,不是砖造,在形式上多少会产生一些误差,这一点无可厚非。而辽塔本身不仅适用于整个辽代,时至金代也仍然被继续袭用,以致形成了东北地区的佛塔形式并逐渐成熟,成了一种典型之作。这些塔经过重修时也没有遭到过多的窜改,得以保留至今。

六、辽式塔的起源

辽代能够使一种特殊的佛塔形式得以大成的动机究竟在何处?辽代又是从何处得到了如此这般形式的成品的暗示?或者是辽自身创造出了这种形式?这是我们最想知道的事情。

我不得不承认辽式建筑中自唐代传承下来的部分不在少数,即便不说唐代和辽代的形式均同与否,但至少可以说二者在手法的运用方面有颇多相似之处。而这一特点,或许不是应该归结为辽独创的那一部分。不过,那其中的大部分会不会是勃海形式的传承呢?很遗憾,我至今还没有见过任何勃海建筑的只形片影,对其实体也没有任何知识,但从历史的关系来推论,应该相信这种想象是有理由的。勃海国原来隶属于高句丽,高句丽灭亡(668年)以后独立建国(712年),传十四世历二百一十五年,其间拥有自辽东至日本海的领土,设五京,分十五府六十二州,振兴文学艺术,兴旺文化事业,这在历史上是有明文记载的事实。有关其寺塔建筑的传说虽然不多,但综合佛教国的事实和文化兴旺的事实,便不难想象其国内到处都有佛寺建筑的存在。而取代勃海占领了那片土地的辽代,在兴建其佛寺建筑时一定会向勃海寻求榜样,我相信,这应该是正当的路径。

勃海的艺术来自何处?我想应该归结为高句丽。正如辽传承于勃海,勃海也一定会传承于高句丽。高句丽的艺术来自何处?我想应该归结为北魏。高句丽一直向北魏称臣,岁岁不怠朝贡,考虑到这个事实,我们也就难免会做出此种推测。

有关高句丽艺术的性质,我还完全没有了解,但对于因从高句丽和梁陈均衡地输入文物而得以大成的新罗艺术遗物,我有幸知其一斑。根据工学博士关野贞氏的报告,韩国庆州附近佛国寺内的多宝塔(752年)、梁山郡通度寺内的三重塔(643年)、庆州南郊芬皇寺内的九重塔(643年),此外还有梁山郡梵鱼寺的三重塔、陕川郡伽椰山中海印寺的三重塔,都属于图4-89中的丙系统,与唐代形式有着相同的轨迹。我们从这里逆向推算就能够得到高句丽艺术性质的来源,即高句丽艺术也属于唐式系统,应该被编入图4-89中的丙系统。从高句丽到勃海,又从勃海到契丹的传承过程演变出了所谓的辽式。归根结底只能推定,这是勃海和契丹以独特的趣味窜改了先师的形式所引出的结果。

七、结语

综上所述,我所谓的辽式起源如下:

(一)辽式承袭了勃海艺术,同时吸取了唐式,且掺入了契丹的特殊趣味从而得以大成。

(二)勃海艺术承袭了高句丽艺术,同时吸取了唐式,且掺入了勃海的特殊趣味从而得以大成。

(三)高句丽艺术以中国北朝艺术为基础,并掺入了高句丽的特殊趣味。

(四)北朝艺术是中国固有艺术与犍陀罗系艺术相结合的产物。

我以为可不再追溯更古之事。方便起见,将以上过程做成算式表示如下:

辽式=勃海+唐+X

勃海=高句丽+唐+Y

高句丽=北朝+Z

所以:

辽=(高句丽+唐+Y)+唐+X

=(北朝+Z)+唐+Y+唐+X

=北朝+2唐+X+Y+Z

因此,如果想分析辽式,就必须掌握大量的唐式手法和北朝手法。另外还有必要发现高句丽、勃海、契丹等各民族的特殊手法。

我们实际上已经认识了辽式中存在的唐式和北朝式,今后我们应该了解的就是方程式中的未知数X、Y、Z的真相。

(东洋协会调查部学术报告第一册所载)