第一章 崖山

绪言

有关南宋灭亡遗址的崖山,我一直想有机会做一个发言,本来这个问题属于纯粹的历史之谈,而我是一个史学的门外汉。有关这个问题的说法往往是杜撰的,或偏离核心,我这个门外汉要在这里占用大家的宝贵时间提及这个问题,是有一定原因的。第一,我一直以来对南宋的悲惨结局抱有莫大的同情,尤其是南宋的情况与日本的平家(1)的末路十分相似,引起了我极大的兴趣。而前几年有机会去中国南方旅行,亲自到崖山进行了实地考察,真是令人感慨万千。文献记载和实地见到的相差无几,就更让人加深兴趣。历来中国的历史记录与史迹相悖的事情时有发生,有的甚至存在分歧和矛盾,这或者属于记录失误,或者是把某些地点搞错。但是,有关崖山的记录意外地正确,与实地情况吻合。当然多少还是存在一些疑点,不过总体上是十分明确的。这就是我之所以敢在此把自己的所知讲给诸位听,以求高见的理由。另外,有关当时情况的史学性研究还是请专家们来做,我的发言只是根据有限的数种参考书、若干碑铭、地图等,绝谈不上深入研究,这一点还要请诸位谅解。方便起见,发言分成两个部分,第一部分为探险记,第二部分讲海战。

第一节 探险记

一、崖山的地理

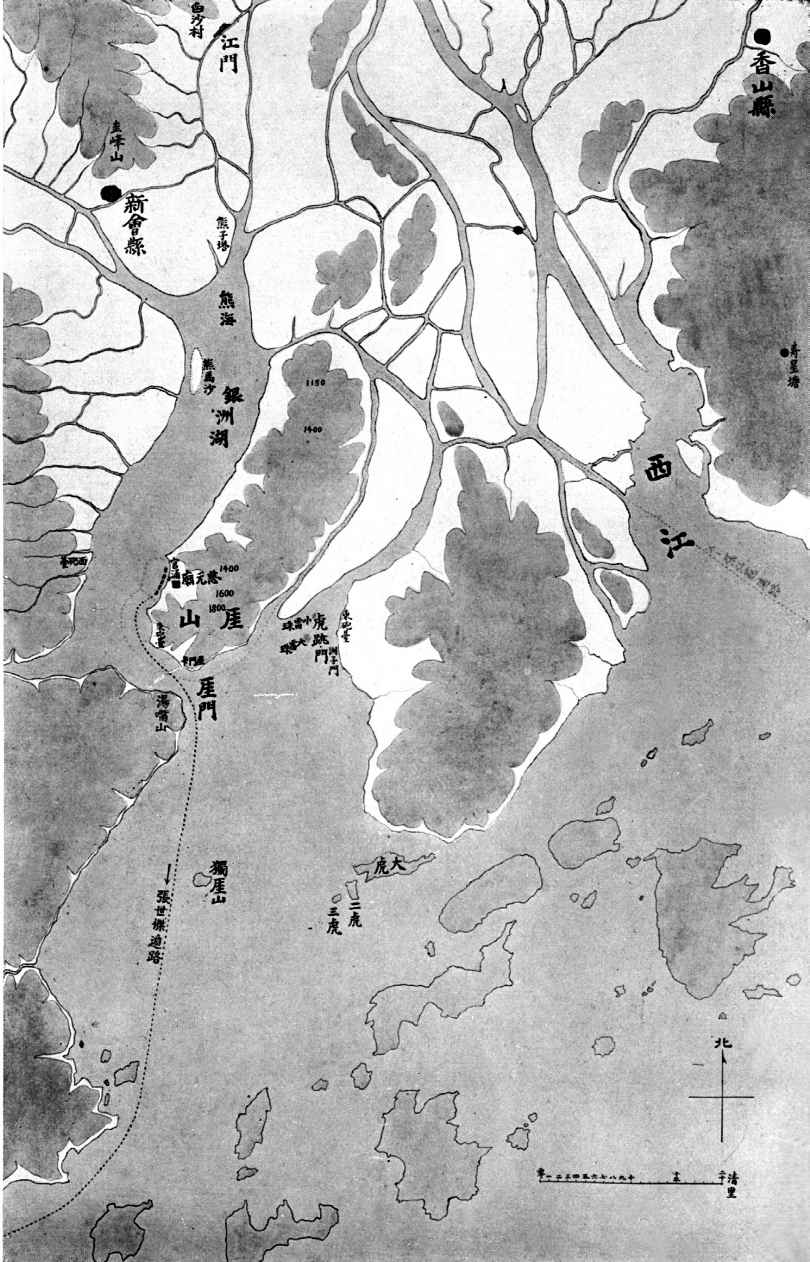

崖山是属于广东省广州府新会县的一个岛屿(见图5-1)。崖山本是此岛南端的最高峰,直立目测高度有一千八百尺左右。崖山同时也是这个岛的名字,把岛和山视为一体的情况很普通。

图5-1 广东省崖山附近地图

崖山岛也可以看作是西江三角洲的一部分,也就是说是三角洲中的一个岛屿,而不是海洋中的孤岛。其位置在新会县城南面叫作熊海的海湾东端,自北东向南西,长度约有22公里,宽4~8公里。西面的熊海犹如湖面,北面和东面环绕着狭窄的水路,南角隔着崖门与汤嘴山相对。纵贯全岛的是连续不断的红色花岗岩形成的山脉,南端的崖山为最高,峰峦起伏向北,高度逐渐减低。山的东面未能见到,临向西面熊海(我称之为崖山湾)的部分,山脚下有些断断续续的小平原。地图上(图5-1)标记有很多村落,摘录几项解说附在下面。

《廣州府志》 厓山延袤八十餘里高四十餘丈與湯瓶嘴對峙如兩扉故亦曰厓門山宋紹興中置寨以控鳥猪大洋之險

《通緝覽》 厓山在鉅海中與寄石山相對如兩扉潮汐之所出入也故有鎮戍、云云

《經世大典》 山南北亙二百餘里東南枕海西北皆港(廣州府志)

《寰宇記》 崖山 在新會縣南八十里臨大海(大清一统志)

以上记载中,崖山在新会县南八十华里的说法基本正确。延袤八十余里不算太夸大,而绵亘二百余里就是过分夸大了。与此相反,高四十丈余又太少,或许是四百余丈之误吧。“东南枕海西北皆港”的说法也与实地相符。“与汤瓶嘴对峙”,指崖山对岸即崖门的南岸是汤瓶嘴。但如根据“与寄石山相对”的说法则似乎寄石山与汤瓶嘴在一个地方,即寄石山山脚下应该就是汤瓶嘴,这个问题稍后说明。

从崖山向南约三里处,有一个名叫独崖山的孤岛,长宽各有七八百米的样子。认为此岛就是南宋最后海战的地点应该有相当大的出入。因为如果果真就是此岛,那么在这里进行的海战经过几乎就无法说明了。

有关崖门还有以下记录:

《廣東新語》厓門在新會南與湯瓶山對峙若天闕故曰厓門、云云

门的宽度大概有一千四五百米左右,两岸的斜度极大,但还称不上绝壁。

二、广东至崖山的航路

明治四十二年(2)正月,我为调查中国南方建筑去了广东,在广东省城停留期间做了一些有关崖山的调查,知道了那一段悲壮的事迹,禁不住心中想要前往的意愿,于是和在广东税关奉职的同乡大泷八郎氏及在此旅行的画家那须丰庆氏一起出发去崖山探险。旅途中借大泷氏工作职权之便处颇多。广东到崖山当然是要乘船,但普通的民用船不仅费时,而且不方便,危险也多,所幸正好有从广东经江门、过崖门卡去南海岸各港口的小蒸汽船出港,便搭乘此船出行了。船的样式很旧很怪,大约有二百吨位左右。第一天的下午四点半左右从广东的珠江出发,过黄埔向南转,进入西江与北江之间形成的三角洲中的支流,迂回曲折一番后横穿过西江。西江是一条宽近800米的大河,来往的大小船只为数颇多。不久到了新会县的江门,已是当天的半夜时分。从广东到此水路有六十海里,花费了九个小时。

江门是这一带最繁华的港口,位于连接西江和熊海的一条小支流的西岸,有一千来户人家,人口如果算上被称作关民的水上生活者大概有近一万人,设有海关分署,市面上也是乱乱哄哄的。此地就是明代有名的文豪陈献章的故乡。陈献章与崖山有着很深的关系,这在后面还会屡屡出现,此处先介绍一下他的简历。

陈献章,字公甫,明宣德三年生于江门。因这一带叫作白沙村,所以以白沙为号。传说此人身高八尺,面方肌润,左脸上有七颗黑痣,状如北斗,耳大垂肩,双目炯然如星,一看便知绝非常人,可见其容貌是多么出众,正统十二年二十岁乡试及第,学识高深,气概宏大,擅长诗文,精于书法。有关他的传闻很多,此处不细介绍,弘治十三年七十三岁逝世。江门有一座碧玉楼,那里就是陈白沙的故居。

第二天中午从江门出发南下。水路变得又窄又浅,船也放慢了速度。两岸是一望十里的平原,栽种着的芭蕉、蜜橘、棕榈、竹子等连成一片的景色很是有趣,都是些亚热带的风貌。不久小河到了尽头,眼前突然出现了一片宽广的水面,这里就是熊海,西面很远处可以隐约看见圭峰山。山脚下就是新会县城。熊海是个长五六里、宽一里左右的海湾,东面可以看到一片连绵的山脉即崖山岛。当初从崖山这个名字想像以为会有非常险峻陡峭的山峰林立,海岸会是千丈的绝壁矗立,可到实地一看,不过是常见的普普通通的景色。船在平静的水面上航行,走到熊海的南端渐转向东,不一会儿就到了崖门。

三、崖门

崖门就像前面已经提到过的,两岸越来越接近,山的倾斜面也越来越大。根据传说这一带应该有一座张弘范的碑刻。元朝大将张弘范在此地全歼了南宋,为了表彰自己的功绩便磨平崖顶岩石刻上了“张弘范灭宋于此”几个大字。但陈白沙见到这几个字说,张弘范本是吃宋朝食禄,却降元灭宋,并引以为荣,实属不当,于是在其铭文上加上了一个宋字,成了“宋张弘范灭宋于此”。听说这些字从海上也能清楚地看到。我在船上也向几个乘客打听了,但没有结果。用望远镜尽可能地细细观看也没能搞明白。最终未能使自己的好奇心得到满足,甚是遗憾。《元史·张弘范传》中有“磨崖山之阳、勒石纪功而还”的记载,想来张弘范刻铭一事应该属实。另外,有关文字方面,《广东新语》的记载与我听来的稍有差异,《新语》的记载也许更接近事实,全文录在下面:

《廣東新語》

厓門在新會南與湯瓶山對峙若天闕故曰厓門自廣州視之厓門西而虎門東西為西江之所出東為東北二江之所出蓋天所以分三江之勢而為南海之咽喉也宋末陸丞相張太傅以為天險可據奉幼帝居之連黃鵠白鷂諸艦萬餘而沉鐵碇于江時窮勢盡卒致君臣同溺從之者十餘萬人波濤之下有神華在焉山北有一奇石書鎮國大将軍張弘範滅宋於此十二字御史徐瑁惡之命削去改書宋丞相陸秀夫死於此九字白沙先生謂當書宋丞相陸秀夫負帝沉此石下瑁不能從光祿郭棐謂如白沙者則君臣忠節胥備其有關於世教更大而予則欲書大宋君臣正命於此凡八字未知有當于書法否

还有一个物证能够证明此刻铭确实存在。成化己亥年间陈白沙曾与赵某来游崖山,见过此刻铭并吟有诗句,这件事情刻在了崖山全节庙内的碑上。文字剥落得很厉害,很难辨清上面的字迹,但依然可以读出下面的字句:

經厓山觀奇石碑

忍奪中華與外夷乾坤回首重堪悲鐫功奇石張弘範不是胡兒是漢兒

晉江 趙……

長年碑蹟洗殘朝野火燒來往不知亡國恨只探奇石問漁樵

白沙陳獻章

成化己亥……

由此可知陈白沙和赵某一起来到崖山大忠祠(后面详述)参拜,见到奇石碑感到愤慨。这块奇石碑就是奇石山上的碑,有关其所在地点,《元史》上写的是在崖山之阳即崖山的南面,但《广东新语》的记载是山北有一奇石,即汤瓶山的北方,崖门的南岸。《通鉴缉览》的记载是崖山与奇石山相对,也是说碑在崖山南岸。两种说法哪一个正确不得而知。我认为元史的记载是错的,相信在崖门南岸的说法是对的,并计划今后完成有关调查。总之,我非常细致地在崖山西南海岸周围进行了搜寻,但没有结果,所以,我相信所谓对岸说的就是汤瓶嘴的北岸。

船到了崖门卡,距江门约二十五海里,大概用了四个小时。崖门卡正对着崖门口,东南面向大海,南与汤瓶嘴相对形成了一扇天然的大门,形势颇为险峻。东南海上可见独崖山、二虎、三虎、大虎等岛屿。这些岛屿现在是海盗们的巢穴,船舶常常受其危害,政府对此也毫无办法。我们一行上陆后马上前往“卡”也就是海关分署访问。海关分署建在一个不太高的断崖之上,孤零零的,里面的工作人员只有一个英国人。这附近几乎没有人家,不得已,只好请英国人为我们提供食品寝具。

我们试着向英国人询问南宋最后的遗迹,可他完全没有学识,反过来问我们南宋是什么。请来村民询问,我们又不懂当地语言,试着笔谈,可村民又不识字,这可真是让人着急。不过,应了“车到山前必有路”这句话吧,去山下的一个小渔村毫无目的地闲逛探险时,遇上了一个了解情况的汉子,搞清了南宋最后的行宫遗址以及庙祠所在地。当晚在海关住下,第二天按计划进行调查,第三天出发去崖山,第五天返回了广东。

四、行宫的遗迹

我们一行人为了探访行宫的遗址,一大早便从崖山海关出发,乘小船走海路向西北方向行进。过了东炮台,经过天后宫海岬又前行了大约四海里,到了后崖山西麓一个叫官涌的渔村。这里虽是个只有百余户的小村落,但却是这一带的大邑,港口停泊着的船舶有百余艘。上了岸,环视一下四周地形,一大片肥沃的土地上田亩相连,东端崖山高耸,西边熊海水阔,南面和北面有崖山的支脉伸延到海中,中间包着的一片平地大概横宽各有两千米左右,很像日本镰仓的地形,但镰仓会稍微大一些。这一片平原就是南宋最后行宫的所在地,眼前涌动的熊海就是南宋数千兵船沉没的古战场。

从海岸向东步行大概五百米左右,顺着低缓的山坡在朝南的一角有一座庙。庙后面有一个隆起的圆锥状土包,据当地人说那是南宋废帝之妃、端宗的生母杨太后之陵。陵前的庙是祭祀太后的全节庙以及大忠祠、义士祠的一部分。于是我们一行人在此处花费了一整天进行调查。

对陵墓进行的调查表明,这里当初并不是为杨太后建的陵,而是先修了庙,然后才修的陵。理由是,庙宇至今还保有左右相同的凸字形轮廓,陵墓位于其正后方。当初应该是坐落在东端的大忠祠最先建成,其次修建了位于中央的全节庙,同时扩建了大忠祠,最后在西端建成义士祠,三座庙宇最终连成了一个区域(下面详述)。而陵墓一定是后来或者是同时建在同区域的正中位置的。如果陵墓一开始就存在的话,那么大忠祠就会是故意避开陵墓正中修建的。也可以考虑陵墓一开始就在此处,所以建全节庙时改变了大忠祠的位置,把全节庙当作了中心。但如果是这样的话,文献中却又找不到有关杨太后陵的明确记载。关于杨太后陵有下面的记录:

《一統志》楊太后陵在厓山海濱時太后聞變赴海張世傑營葬倉卒莫辨其地

有传说端宗的永福陵也在崖山,但具体的所在地点也完全不明。

《廣東考古輯要》宋端宗永福陵新會縣南崖山張世傑所葬按舊志言景炎帝崩於碙州至香山殯馬南寶家後葬壽星塘山中有陵跡五處莫知真陵所在鄧光薦家所傳墳海錄則以為在厓山光薦嘗隨駕目擊其事則在厓山無疑

《廣東新語》宋端宗崩於碙州時曾淵子克山陵使奉帝還殯于沙衝馬南寶家佯為梓宮出葬其實永福陵在厓山也今新會壽星塘山中有陵跡五處以遺民諱故得免於會稽之禍

这就证明崖山之说是事实,但其地点不明,当然应该与现在的太后陵毫无关系。

但我认为这片平原应该就是行宫的所在地无疑。首先,这里是崖山西面的平地,有条件兴建行宫,设置军营,屯集数千或更多的兵员,除此别无他处。另外从崖山海战的情况考虑也一定是非此地莫属。况且大忠祠、全节庙等选择旧行宫之处而建,从常识角度讲也是理所当然的。下面是有关记录的摘要:

《廣州府志》宋慈元殿在厓山行宮之後帝昺建以奉太后楊氏故名明弘治四年於遺趾建廟額全節

《一統志》宋行宮有四一在新會縣南水崖宋末張世傑奉帝昺至此遣人入山伐木造行宮及軍屋三千餘間宮後為慈元殿奉楊太后尋燬。一在香山縣南沙埇村本侍郎馬南寶家端宗駐蹕於此舊傳端宗自閩入廣行宫三十餘所此其一也。一在新安縣梅蔚山間。一在新安縣官富場

《經世大典》初弘範至甲子門獲宋斥候劉青顧凱知帝樓於厓山之西(廣州府志)

行宫在崖山西麓的事实十分明确。如果是西麓,除了此处之外应该没有更合适的地方。府志的记录是现在的全节庙建在旧时行宫的遗址之上,如果认为此记录属实,那就没有了争议。

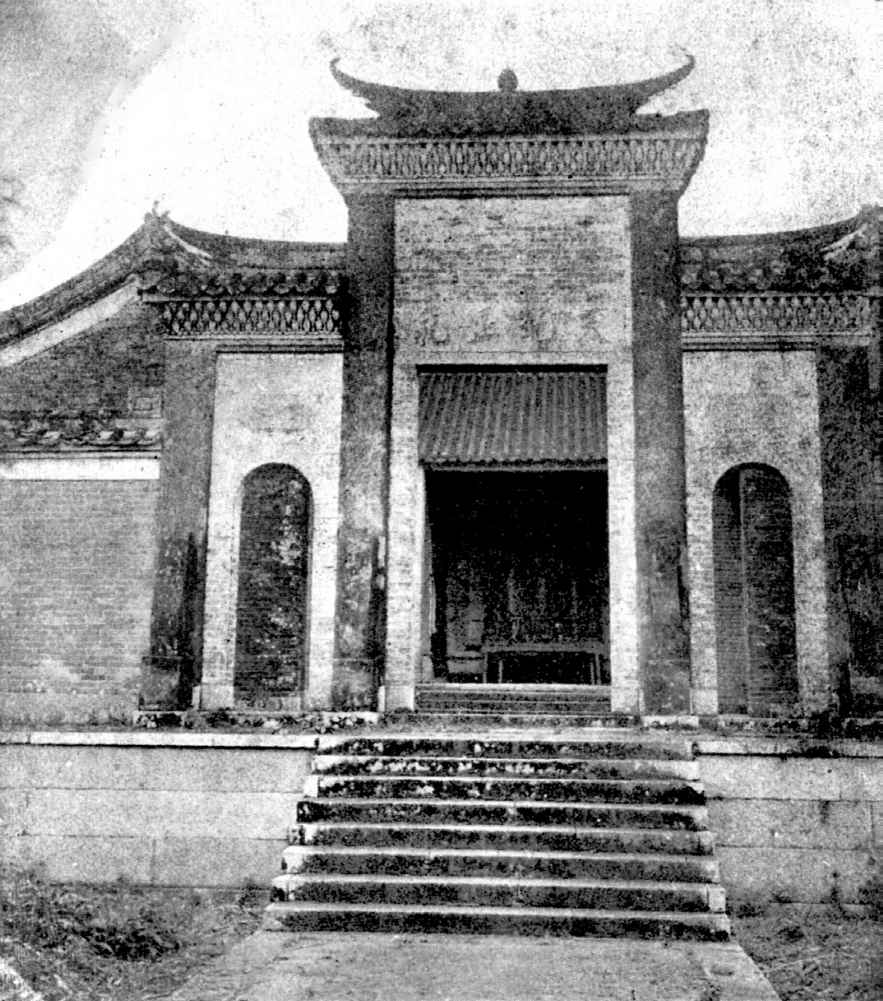

五、大忠祠

庙的东部是大忠祠,其平面由本殿、左右配殿、牌楼、门(图5-2)构成,前面的宽度约有三十尺,总体的进深约一百一十四尺左右。此庙的缘由可从位于门后方的成化十三年大忠祠记这一碑铭中详细了解。《广州府志》载有其沿革的概要:

图5-2 崖山大忠祠中门

大忠祠在厓山明成化十二年僉事陶魯建以祀宋信國公文天祥丞相陸秀夫太傅張世傑初名忠義祠奏請特賜今額加封諡與祭祀嘉靖九年巡按李美建行祠於圭峰山下十一年加增秋祭復祀厓山二十一年趙善鳴呈請修厓山祠增兩廡從祀死難諸臣改題厓山刻石建哀歌亭

以此可知初建时间是明成化十二年,当初祭祀的只是文天祥、陆秀夫、张世杰三人。而嘉靖九年后,因祭祀移至新会县圭峰山举行,以致崖山的庙祠大大颓衰。嘉靖二十一年,赵善鸣奏请修缮崖山庙祠,恢复祭祀,更增建东西配殿合祀殉难诸臣,事情详细记在全节庙内的碑铭上。现将全文录在这里:

重修厓山全節大忠二祠記 知新會縣事雩都何廷仁撰

全節廟大忠祠原建於厓山厓山濱海風波險阻有司歲時難於修祀乃議遷行宮行祠於邑圭峰山有司脩祀遂成常典而厓山廟祠因而廢墜十有三歲矣卿大夫趙君善鳴憫祀典不正白于提督大司馬半洲蔡公巡按澤山姚公移核憲副退齋林公議修復之於是復核新會縣知縣何廷仁主簿孫從善務協謀經度盡振其頹而督責修理主簿孫從善尤專委焉或曰環厓皆海也惟東枕九曲山延袤八十里風潮時作浪捲滄溟舟師股慄不敢進瞻祠者往往望厓而止孰若附祀圭峰將有以慰欽崇之思耶況忠烈精英無往不在正所謂掘地求泉隨在見水又何必厓山之祀也哉噫是非三公脩復之意耳夫元人憑陵侵我中國威逼二乘踰河蹈海而丞相陸公秀夫少傅張公世傑乃收殘敗之餘擁帝厓門將致力中原以期恢復豈期事態窮促秀夫猶從容收玉璽負幼帝同投厓石帝崩而秀夫死之繼而皇太后死之張世傑又死之扈從之臣如劉鼎孫茅湘之與三軍同趣而死〇屍浮蔽海丞相文公天祥雖死於帝崩五年之後而詩贊世傑其心蓋已决於厓山之戰矣嗚呼死重大山而〇國之師輕猶鴻毛夫豈不愛生也哉志在綱常義不與虜奪也是故幼帝之死死於國也幼帝死則〇死社稷之義盡而父子之倫明太后之死死於國也太后死則守身之道盡而夫婦之倫明三忠之死死于國也三忠死則託孤之心盡而君臣之倫明若夫劉鼎孫茅湘趙樵高桂伍隆起之死固皆以身徇國者而士卒數十萬亦隨赴之此何謂耶昔田橫士五百守死海島不肯叛橫而降漢至今義之況於厓門之士死義之正乃不肯背帝而降虜又豈橫士可同日而論哉由是觀之中原土宇元固能奪之矣而五帝三王曆數正傳元不能奪乃得使授首於厓山之陽中國冠裳元固能裂之矣而數十萬忠貞元不能奪乃得使就於滄波之上是其所能者雖足以勝天未定之數

之中國禮義自定之天又非胡虜所能盡勝之也是故光岳之氣不隨沒於腥風而獨存於厓巅豈夫欲自定將有所附屬以勝之耳嗚呼厓山之祠關係若此今日脩復又豈細故也哉況於三公闡幽之意亦不過崇重綱常以補前人未發之旨蓋又不專以祠之脩否為重輕也雖然欽崇祠典有司之責也後之有司不能倡義脩復顯光祠宇乃畏險自阻若爾使在當時得隨張陸之後親冒矢石而出入滄溟則視厓門不知又何如也予併及之將以告夫後之脩祀君子嘉靖二十一年十二月二十二日也

此碑铭中所谓的圭峰山,据《广东新语》记载,是位于新会县城北二里处有名的灵山。有关合祀诸士的事情留在下文记述。府志中说的哀歌亭不知道建在什么地方了。府志上只有“哀歌亭在厓山侧久廢”的文字。

陈白沙的哀歌亭诗抄录在此:

“祠堂千顷压江波、张陆之名更可磨、唯少当时文相国、一间亭子表哀歌。”

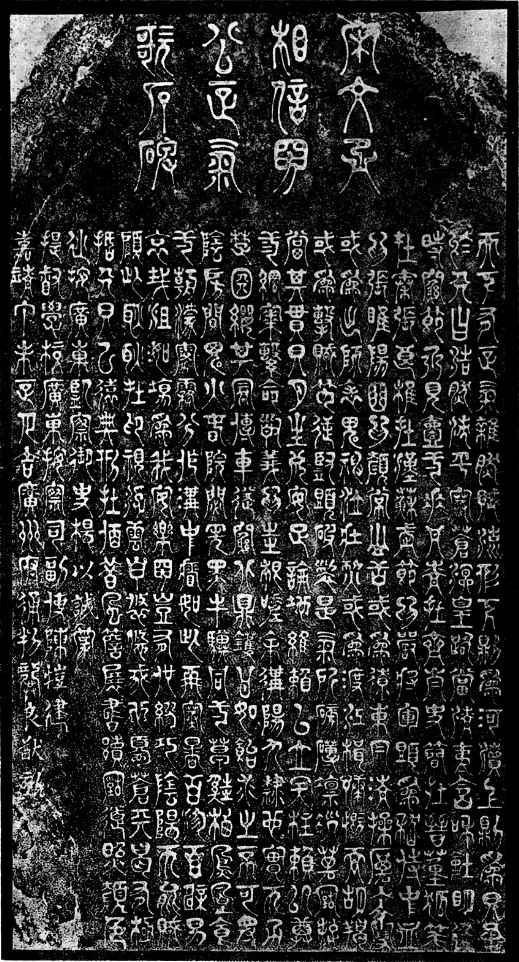

大忠祠门前今天仍有文天祥的正气歌碑(见图5-3)。篆额上写着“宋文丞相信国公正气歌石碑”,最后写着:

巡按廣東監察御史楊以誠篆

提督學校廣東按察司副使陳建

嘉靖丁未正月吉廣州府通龔良猷刻

图5-3 宋文天祥正气歌之碑

字体颇为珍奇,开篇不言“天地有正气”,而是用“天下有正气”,不知其中缘由为何。不过牌楼匾额上写的大字是“天地正气”。

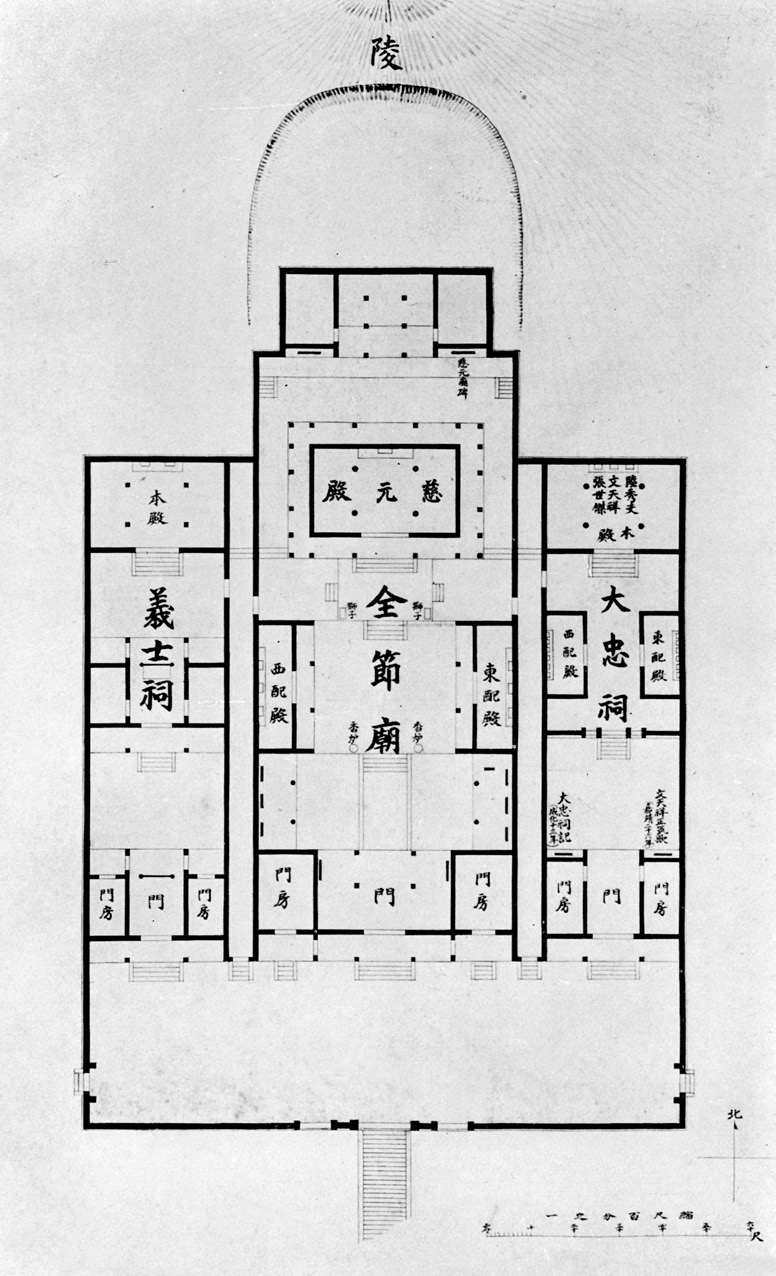

六、全节庙

全节庙(见图5-4、图5-5)是安放杨太后灵位之处,与大忠祠的西侧相接,面阔约有六十尺,进深约一百五十七尺。正殿称慈元殿,后面有后殿,前面左右有一对配殿。配殿前面左右有碑亭,再往前是大门。此庙的规模很大,建筑也十分宏伟。其中慈元殿的建筑最重要也最出色。根据《府志》的以下记载可知此庙的由来。

图5-4 崖山全节庙平面图

图5-5 崖山全节庙正面

《府志》宋慈元殿在厓山行宫之後帝昺建以奉太后楊氏故名明弘治四年於遺趾建廟額全節

详细的内容还可以通过后殿里的慈元庙碑进一步了解。此碑为陈白沙所撰并书,很有特点。传说陈白沙晚年使用茅笔,不知这茅笔是一种什么笔,但字画如同飞白般地擦掠,却又有棱有角充满气韵,十分有趣。此碑是陈白沙书法中的名作,《广东新语》也有这样的记载

慈元廟浴日亭荘節婦諸碑粤人心為寶

碑铭全文如下:

慈元廟碑

世道升降人有任其責者君臣是也予少讀宋史惜宋之君臣當其盛時無精一學問以誠其身無先王政教以新天下化本不立時措莫知雖有程明道兄弟不見用於時迹其所為高不過漢唐之間仰視三代以前師傳一尊而王業盛獻畝既處而世道亨之君臣何如也南渡之後惜其君非拔亂反正之主雖有其臣任之弗專邪議得以間之大志弱而易擾大義隱而弗彰量敵玩讐國計日非往坐失機會卒不到成恢復之功至於善惡不分用捨倒置刑賞失當怨憤生禍和議成而兵益衰歲幣多而民愈困如久病之人氣息奄奄以及度宗之世則不復惜為之掩卷出涕不忍複觀之矣孔子曰人之生也直罔之生也倖而免劉夕靖廣之以詩曰王綱一紊國風沈人道方乖鬼境侵生理本直宜細玩耆龜萬古在人心噫斯言也判善惡於一言決興亡於萬代其天下國家治亂之符驗歟宋室播遷慈元殿草創於邑之崖山宋亡之日陸丞相負少帝赴水死矣元師退張太傅複至崖山遇慈元后問帝所在慟哭曰吾忍死萬里間關至此正為趙氏一塊肉耳今無望矣投波而死是可哀也厓山近有大忠廟以祀文相國陸丞相張太傅弘治辛亥冬十月今戶部侍郎前廣東右布政華容劉公大廈行部至邑與予泛舟崖門弔慈元故趾始議立祠於大忠之上邑著姓趙思仁請興土木公許之予贊其決曰祠成當為公記之未幾公去為都御史修理黄河委其事府通顧君升龍甲寅冬祠成是役也一朝而集制命不由於有司所以立大閑愧頹俗而輔名教人心之所不容已也碑於祠中使來者有所觀感弘治己未夏予病小愈尚未堪筆硯以有督府鄧先生之命念慈元落

東山作祠之意久未聞於天下力疾書之愧其不能工也南海病夫陳獻章識

慈文已脫藁久未入石者聞東山先生再請西涯先生為作此記許之姑留以待之耳弘治己未夏府别駕高君行部至邑問其故歎息久之曰先樹此碑於廟中竢西涯文字至再刻兩碑竝立金輝玉映照宇宙慈元得之尤為全東山之意寧不在是耶卽尋通之督府鄧先生遂命别駕終其事云

門人增城湛雨跋

可见修建慈元庙的发起人是刘大厦和陈白沙,出具资金的是赵思仁。发议时间为弘治四年辛亥,陈白沙为此碑撰并书写碑文是弘治十二年己未。陈白沙抱病力写此书,此碑建成后第二年陈白沙去世。陈白沙等大概觉得能在大忠祠祭祀三忠臣,却没有祭奠杨太后的祠堂,不免遗憾,所以创建了此庙吧。关于其位置,碑文中写着“立祠于大忠之上”,但实际上是立在了大忠祠的旁边,还是立在了上边就搞不清楚了。以后则与大忠祠一起在圭峰山上举行祭祀,庙祠归于衰颓,嘉靖二十一年重修的就是现在位置上的建筑。

七、义士祠

义士祠在全节庙的西侧,与大忠祠的规模相同。这里祭祀着南宋最后的兵士和妇女。《府志》有这样一节说的就是此事:

忠義壇在全節廟左明嘉靖二十二年知縣何廷仁建祀宋死義將士

可知全节庙、大忠祠重修之后,接着又修了这座义士祠。其建筑配置与大忠祠基本相同,只是没有东西配殿,代之而建的是一座前殿。

现在来推想当年的计划,可知何廷仁重修全节庙和大忠祠时就已经决定要增建义士祠了。以全节庙为中心,左右建大忠祠、义士祠,形成左右均衡的格局,三祠前留出共同的庭院空间,三祠周围建外壁环绕,南面开正门,东西各设旁门,全节庙后堆出山陵作为杨太后陵墓,我认为整体设计正是此时完成的。

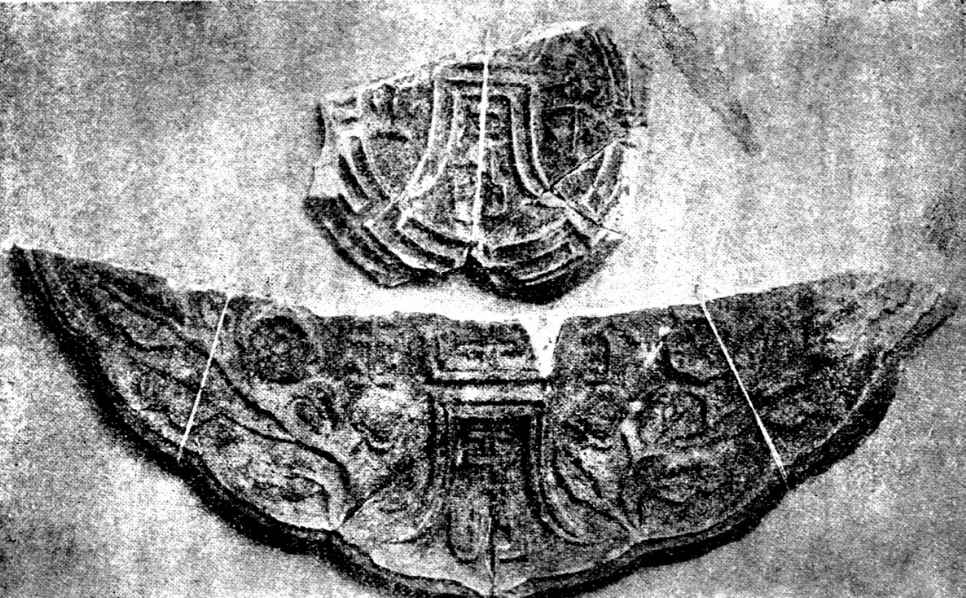

嘉靖二十二年规模完成之后的沿革不明,当然会有过数次修缮。观察现在的房瓦也能够分辨出有各个年代的瓦混用其中。最古老的瓦大概是运过来的,可以相信那就是嘉靖二十一年之物无疑,这些瓦用在大忠祠的配殿上,与清初清末的瓦相比的确可说是古风尚存,见图5-6(甲)、图5-6(乙)。

图5-6 (甲)崖山全节庙瓦两种

图5-6 (乙)崖山全节庙瓦三种

但以上三祠的建筑,作为建筑物的价值并不是很大,或者可以说就是些平庸的庙祠建筑而已,当然也不是充分发挥了中国南部全部特色的建筑。

八、殉难的忠臣与烈妇

下面列出三祠中祭祀的忠臣烈妇牌位上的文字。

| 全節廟 | 慈元殿 | 宋景炎楊太后之神位 |

| 東配殿 | 故宋同死國難事宮嬪妃等神位 | |

| 同上 | ||

| 同上 | ||

| 西配殿 | 故宋同死國列婦陳氏神位 | |

| 故宋忠烈婦陸夫人神位 | ||

| 故宋同死國事諸臣婦女等神位 | ||

| 大忠祠 | 正殿 | 宋左桂國左丞相兼樞密使前參議准東制置司事陸公諱秀夫神位 |

| 宋少保右丞相兼樞密使前開府南劍州經略寧海節度 | ||

| 使直學士院信國公文公諱天祥神位 | ||

| 宋太傅樞密院鎮守府前湖副都统制總督府諸軍越國 | ||

| 公張公諱世傑神位 | ||

| 東配殿 | 故宋忠義同死國事諸臣神位 | |

| 故宋大卿招討使杜公諱滸神位 | ||

| 故宋殿前指揮使蘇公諱劉義神位 | ||

| 故宋忠義兵部侍郎茅公諱湘神位 | ||

| 故宋禮部尚書徐公諱宗仁神位 | ||

| 故宋翰林院大學士劉公諱鼎孫神位 | ||

| 西配殿 | 故宋樞密院使高公諱桂神位 | |

| 故宋吏部侍郎趙公諱樵神位 | ||

| 故宋防禦使劉公諱師男神位 | ||

| 故宋工部侍郎馬公諱南寶神位 | ||

| 故宋義士贈州判伍公諱隆起神位 | ||

| 故同同死王事於廣諸臣神位 | ||

| 義士祠 | 正殿 | 故宋忠義同死衆官軍等神位 |

| 故宋忠義同死衆官軍士婦女等神位 |

下面极简单地介绍一下这些人的事迹。

祭奠在全节庙慈元殿内的杨太后是南宋度宗之妃、端宗的生母,在崖山赴水而死,此事不再详述。烈妇陈氏就像日本物语中常有的贤母。

《厓山志》南海婦陳氏東莞烏沙人嬪於李祥興帝次厓山陳氏屬其子佳且訣曰往事宋勿以我故懷二心遂赴黄木灣赴水聞者悲之(《廣州府志》)

大忠祠本殿的文天祥、张世杰、陆秀夫的事迹现更不用重提。有关祭奠在东西配殿里的人物事迹是:

第一,杜浒,字贵乡,丞相范的次子。当初随文天祥一起行动,后赴崖山,被元军俘虏,幽愤病死。

第二,苏刘义,荆湖人。端宗在井澳遭刘深袭击时,陈宜中以求敕兵为借口逃到占城,刘义前去追赶无果,崖山战败后,与张世杰一起逃到海上,却被麾下所杀。

第三,茅湘,京口人。在崖山同妻儿等一起追从帝昺赴水。

第四,徐宗仁,永丰人。追随端宗海战,战败而亡。

第五,刘鼎孙,字伯镇,江陵人。在崖山与家人一起投海,但被元军捉住,惨遭拷问,某夜逃脱,跳海而死。

第六,高桂,汴梁人。于崖山殉死。

第七,赵樵,于崖山赴水而死。

第八,刘师勇,庐州人。曾追随端宗帝昺尽瘁,但见时事不可为,幽愤纵酒,最终醉死。

第九,马南宝,香山义士。以自宅予端宗做行宫,献粟米千石做军饷,传说端宗驾崩后葬于其宅。

第十,关于伍隆起,《广东新语》中有下面一段传说:

香頭墳 在新寧縣境宋末帝舟次厓門新寧有伍隆起者以三世受國恩非死不報於是貢米七千石率其鄉人捍衛持賊臣張弘範已入廣州隆起奮身與戰累日不沮潜為其下謝子文所殺以首投降丞相陸秀夫使人收葬以香為首其墳因曰香頭墳

除此之外,宋末还有很多忠臣义士:在思州战死的张烈良;怀抱两女与妻子同在崖山赴水而死的贾纯孝;在崖山死去的张达,尤其是其妻陈壁孃收殓夫尸埋葬后说,夫能尽忠而死吾何不能尽节而亡,于是闭门不食而死。邓光荐在崖山投海,但遭元军捕获,最终仕元,证明端宗之陵在崖山的就是此人。

崖山古迹除此祠堂外一定还有其他,但却无从知晓。如果能再花些时日去耐心寻找,或许还能有一些发现,只是自己没有了余地。作为古迹,只能对此祠堂和崖山行宫故址进行观察而已。

第二节 海战记

一、端宗的广东驻跸处

中国历朝历代的末路都十分凄惨,而像南宋那样惨烈的却也不多见。元代至元十三年正月(南宋景炎元年、日本的后宇多天皇建治二年),南宋的首都临安城被元军伯颜占领,恭宗被俘,南宋实际上灭亡了。但遗臣张世杰、文天祥、陆秀夫等在福州奉恭宗之兄是为帝(即端宗),欲恢复宋之社稷。而元军追击甚紧,宋军难以抵抗,利用海路东逃西躲,最终,端宗死在了广东碙州。现在说这些难免有杂谈之嫌,但仍想将端宗在广东省内的驻跸地点列出一观。我本人对历史是一个外行,而且只是根据一些零散参考书整理的资料,难免会出现紕漏,希望能够得到诸位的校正。正如我所推测的,端宗的水军是于至元十三年末来广东省潮州,而后又到红螺山驻跸的。《大清一统志》中这样记载:

紅羅山在饒平縣東南一百四十里大程栅灣港口一名红螺山為一方關隘相近有深坑山

红螺山的地点在广东、福建两省省界相接的海岸处,之后,至元十四年正月转移到惠州府的甲子门。《广东新语》中记载:

甲子門距海豐二百五十里為甲子港口有石六十應甲子之數又有奇石十八屹立如人(中略)景炎元年端宗航海而至良臣給軍食三日留帝像登瀛石上今石中像端然臨者帝也跪而進食者良臣也

时间有景炎元年末和二年正月(崖山志)两种说法,我对此难辨真伪。位置是从海丰向东南直径约一百五十里处,不如说是惠州府和潮州府相接处的小港湾更容易明白。

同年二月移至新安县梅蔚,同年四月移至该县的官富场,这个地方颇有疑点。《读史方舆纪要》的新安县之部中记载:

海蔚山在縣南百里大海中行朝錄宋景炎二年正月南狩幸此今有石殿遺趾又西南八十里大海中有官富山山之東有官富場行朝錄景炎二年四月帝舟次於官富場是也舊志官富山在東莞縣西南二百八十里

梅蔚和官富场都应该是广东湾口上的岛屿才是,而且西南应该是东南之误。《广东新语》中还有以下文字:

官富山在新安急水門東佛堂門西宋景炎中御舟駐其下建有行宮其前為大奚山林木蔽天人跡罕至多宋忠臣義士所葬又其前有山曰梅蔚亦有行宮其西為大虎頭門張太尉奉帝保秀山卽此秀山之東有山在亦灣之前為零丁山

另外,《大清一统志》的记载为:

梅蔚山在新安縣西南一百里林木叢生前護縣治後障東洋宋景炎二年帝南狩至此有石殿遺趾

官富山在新安縣東南七十里又東十里有馬鞍山脈皆出自大帽屏障東洋大奚山在新安縣南一名大漁山輿地紀勝在東莞縣海中有三十六輿(中略)舊志大奚山在新安縣南百餘里周二百餘里為急水佛堂二門之障又有老萬山在大奚西南大洋中其周廣過於大奚

这些记录不仅不一致,而且都不得要领,很难据此做出确实的判断。不过的的确确能够捕捉住的地方是急水门和佛堂门,这是香港与大陆之间狭窄的海湾口,东面是佛堂门,西面是急水门。如果说官富山在此二门之间,大奚山是周围有二百里的大岛,此二门形成屏障,那么大奚山就是今天的香港岛,官富山必须位于其对岸才是。吴汝伦题字的大清全图上,香港对岸的九龙向东数里之处标有官富这个地名,应该是接近真实的。现在与香港西面相邻的大屿山,一定就是大小超过大奚山的老万山。此岛的西南方有二三个小岛,大清全地图上这个部分被标为梅蔚,也许梅蔚是指大屿山的西部。对照以上各种记录,并没有太大的矛盾,因此可以认为大清全地图的标记基本正确。端宗于同年六月移至古塔,九月移至浅湾,但这些地点我完全没能搞清,当然是不会出了广东湾的。其他像石门、海珠寺等战场的位置也尚未确认,但浅湾可以认为是属于香山县的某一地点。同年十一月,元将刘深进攻浅湾,帝避难于秀山。秀山在东莞县南,当是珠江口的虎头门,但《广东新语》说是在梅蔚之西,也是零丁山之西,即香山县方向。我不知这些说法孰是孰非。之后,帝又逃到井澳,井澳就是今天的澳门南面叫横琴山的岛屿。《大清一统志》的记载是:

橫琴山在香山縣南二百里(中略)其地下有井澳亦名仙女澳宋史瀛國公記景炎二年帝舟入海至仙女澳風颶舟敗幾溺又馬南寶起兵井澳即此

可知宋军在井澳遭遇飓风几乎全军覆没时,又受到了刘深的袭击,奔谢女峡,越七星洋,想去占城未果,只好又返回谢女峡,第二年二月回到广州,再前往碙州驻跸。有关谢女峡,《读史方舆纪要》中记载:

謝女峽一名仙女澳亦在縣境

而《一统志》中也有“井澳亦名仙女澳”的记载,如此,井澳和谢女峡应该是同一地点。这大概应该在横琴山中吧。横琴山方圆大概有日本的七八里(3)之广,是个相当大的岛了,认为两处都在同岛上且有若干距离应该没有问题。接下来的问题是碙州。一般认为碙州就是在高州府吴川县南十五里的哅州,现在是法租界广州湾入口处的小岛。这种解释是说,端宗本想去占城,所以逃到了海南岛东北角的七洲洋或叫七星洋,可最终还是返回了碙州。另外还有其他说法与此相悖,主张端宗至此时的行动,都是在香山、东莞、新安等诸县即广东湾内的小型活动,突然前往占城的行动令人难信。想来七星洋大概是九星洋或九洲洋之误。九洲洋隶属香山县,在广东湾口西部。而碙州就是东莞县的大奚山。吴莱的《南海人物古迹记》中有大奚山在东莞县一曰碙州的文字,又陈中微的《二王本末》中也说碙州属广东的东莞县,与州治仅一水之隔。无疑,此东莞县的大奚山一定就是上面提到的香港岛的新安县大奚山。新安县是从明代万历元年才开始分置的,所以之前香港地区也在东莞县的版图之内。陈中微是二王在海上时侍从左右亲见史实之人,其言最为可信。而吴莱是元人,他来粤地的游历应该离宋灭亡的时间不远,所以他所说的也应该接近事实。这样一来,虽属意外但可以得到碙州的确是今天的香港岛这样一个结论。

二、崖山的经营

元至元十五年四月,端宗因多重困苦身染疾病,在碙州愤懑而死。张世杰等人立其弟昺为帝,改年号为祥兴。六月,张世杰献策转移到崖山,以此地作为根据地。《通鉴缉览》记载:

厓山在鉅海中與奇石山相對如兩扉潮汐之所出入也故有鎮戍張世傑以為天險可扼以自固乃奉其主昺移駐遣人入山伐木造行宮軍屋數十餘間行宮正殿曰慈元楊太后居之時官民兵尚二十餘萬多居於舟資糧取辦於廣右諸郡海外四州復刷人匠造舟楫器伏至十月始罷

实际上崖山是个天险之地,兼有薪水之便,还有能供耕作的平原,所以张世杰选中此地是十分合于时宜的。但官民兵二十余万的说法过于夸张了。那么狭窄的崖山平地上如何能够收容二十万人呢。再说,哪里有收养二十万民众的余地呢。我认为暂先把人数考虑为两千人的规模比较恰当。行宫等也是极为粗糙的半永久性的,至于兵舍,可以想像,肯定都是些非常简陋的建筑。六月开工,十月竣工,费时仅四个月,仅看这一点就足以推测其简陋程度。

让我很难理解的是,张世杰为什么没有封锁崖山,或许会是因为兵力不足形不成封锁之势。但《读史方舆纪要》中说:

或謂世傑曰北兵以舟師塞海口則我不能進退盍往據之幸而勝國之福也不勝猶可西走世傑為必死計不聽結大舶千餘作一字陣碇水中以拒元

出于何种见地使他放弃了封锁崖门这一切实可行的献策,相反却自寻了一条赴死之路。战舰相互连接成一字阵,这虽然能够对付风浪,但海战时却不利于临机应变,所以不为上策。这种曹操在赤壁之战时使用的战法,难怪部下要痛心叹息了。

而当时文天祥在海丰县城以北二里处的五坡岑为敌军所获,广州被李恒占领,宋朝的命运一天天地陷入危机,灭亡只是时间的问题。中国全域都归属了元朝,剩下的仅有崖山一处。

三、张弘范对张世杰的海战

元至元十六年(南宋祥兴三年、日本弘安二年)正月庚戌日,张弘范从潮阳出发,壬戌日到达崖山,用了十二天。此间的行程约为二百五十海里,即每天平均航行二十海里。当初张弘范在惠州甲子门捉住了宋的时候,已经知道了帝昺居于崖山,所以想先从北面进攻,但因为水浅未能成功。之后沿崖山岛东侧向南驶进,再向西转进入崖门,从而完成了与宋军对峙的水阵。

(經世大典)初弘範至甲子門獲宋斥候劉青顧凱知帝棲於厓山之西山南北亘二百餘里東南枕海西北皆港弘範至山北水淺不通乃由山東南又西與帝遇帝建宮山麓棊結臣艦千餘艘下碇海中艫而外舳大索貫之為栅以自固四圍樓櫓如城弘範潛舟載騎兵登麓焚其宫(廣州府志)

此书中的记载是张弘范悄悄地在船上载骑兵并使之登陆,将行宫兵营等烧毁,但《宋史》的记载是,张世杰见敌军袭来,自己放火烧了行宫,让官民悉数登船。《经世大典》记,宋军每天要上岸集柴汲水,弘范阻断路径,使宋军饱受其苦。

(經世大典)帝以鬪艦號快船者樵汲弘範命樂總官山寨斷其汲路恒以拔都船當之帝遣兵爭之皆敗去自是樵汲日梗宏範又命樂總管自寨以礮擊帝艦艦堅不動(廣州府志)

据《宋史》的记载,宋兵苦于口渴,掬海水饮之,味咸,饮后便上吐下泻,苦不堪言。可以想像宋兵至此已经完全丧失了战斗力,恰巧李恒比弘范晚八天到达崖山,又为元军增加了气势。

(經世大典)有烏蛋船千艘救帝艤於北弘範笑曰此徒取死耳夜擇小舟由港西潛列烏蛋船北徹其兩岸且以戰艦衡之烏蛋船白屬海民素不知戰帝又不敢援進退無據攻殺靡遺弘範因取烏蛋船載草灌油乘風縱火欲焚帝艦預以泥塗艦懸水筒無數火船至鉤而沃之竟莫能燬(廣州府志)

当时生活在水上的未开化民,虽以千艘之势增援宋军,却不堪元军一击而败阵,而宋军却没有前去救援的余力,唯有旁观。弘范把乌天船改作火船来烧宋军,未能奏效。两军就这样对峙着,并没有什么大规模的战况发展,宋军不时地挑战一下,却又都以失败告终。张世杰处守势一方,自然不会容易得到结果。而张弘范想如何能够让张世杰投降,正好张世杰有个外甥是张弘范的手下,被派到张世杰处劝降,遭到张世杰怒斥逃了回来。弘范又更换手法,让已被捕的文天祥写劝降书,文天祥固辞,弘范不允,于是文天祥写下了《过零丁洋》一诗,而弘范看了一笑置之不问。这件事的真相到底如何我不清楚。

四、南宋最后的日子

张弘范徒然地与宋军对峙数日,又害怕宋军寻找机会逃脱,于是开始准备一举消灭宋军的计划,等待时机成熟。二月癸未日是弘范到达崖山的第二十二天,从前一天的夜里开始,天气有了变坏的征兆,弘范认为不能放过这个机会,于是将全军分成四部分,李恒在北面到西北角布阵,其他诸将在南面到西面布阵,张弘范自己守住西南角。宋军以陆地为后,面向西列阵,如此,元军以半圆形包围了宋军,这时两军的距离只有一里左右,相当于日本的五六町而已。由此可推想宋军陷入了何等的窘况。弘范待满潮之时命令诸将士曰:“上午潮水向南退去时,北军趁着潮汐向敌军发起攻击,下午潮水向北涌时,南军趁着潮汐进攻敌军,听到南军中鼓乐响起,北军即转回向敌军进攻。”这一天黎明,元军于烟雾蒙蒙之中完成了布阵准备,宋军则完全陷入了袋中之鼠的境地。

上午潮水开始南退,李恒乘机先从北面向宋军发起了突击,战斗是大炮和弓箭交替使用。张世杰对此时的战况这样描述:

彼以江淮勁卒各殊死鬪矢石蔽空至巳時奪三船(經世大典)

李恒部出现败势、但李恒并未期待此战必胜,他的目的首先是要把敌军搞疲惫,所以目的一旦达到就退兵了。

(經世大典)日午潮水長北流南軍復顺水勢進攻世傑腹背受敵以火礮禦南面軍(廣州府志)

正午时分,潮水渐次开始向北流,弘范命在船四周围上布障,藏伏盾牌,在里面奏起鼓乐。宋军以为元军在设宴享乐,因而放松了警惕。元军趁机突入宋将左大之阵,左大放箭如雨,却完全不奏效。弘范待敌军之箭几乎放尽之时,命除去布障,撤去盾牌,放出猛烈炮火与弓箭。北军听见南军中奏响鼓乐,转身回来再次向宋军进攻。南军中的鼓乐北军能听得如此真切,可以想像出南北两军的大体距离,也说明被包围其中的宋军人数比想像中的要少。世杰腹背受敌,深陷苦境。

(經世大典)自巳至申聲震天地(廣州府志)

这个记录的形容也许并不夸大。对于宋军来讲,这一天也许就是最后的奋战了,所以进行了相当强烈的抵抗,可是最终寡不敌众。看到没有了希望,张世杰命割断连接舟船的锁链,让各船分头随意行动。然而帝昺的船过于庞大,被众多的小船搅缠在一起无法脱身,敌人已经逼到了眼前,陆秀夫首先把自己的妻子扔进大海,随后背起帝昺投入崖山之水,时年四十四岁,帝昺九岁。诸臣及妇女纷纷殉情投海,至此宋军全军覆没。

即使是在这样的情况下,张世杰也丝毫没有慌乱。

(經世大典)開南壁率十六艦奪港門遁去恒與弘範等追至厓山口值天晚風雨驟至煙霧四塞將各相失弘範還恒獨進追之(廣州府志)

张世杰率领残败的十六舰得以突出重围完全是天公的佑护。逃离崖门时,在溟溟蒙蒙的风雨浊浪中拼命挣扎,叱咤激励将士们,最终逃到了海上。这种光景恐怕是古来少见的惨状。此时杨太后身在何处无人知晓。一般记载都说杨太后被忘在了崖山,但有一本书中记载说,是世杰让杨太后逃生去了。

《经世大典》中记载,除去被焚毁和沉没的船只外,还剩下了八百多艘船舰,甲胄浮尸十余万。《宋史》中记,“越七日浮尸十余万”。八百多艘船舰当然是夸大其词,尸体在海战的第二天就甲胄浮出,似乎有些不自然,应该是数日后才能浮出。十余万也像是夸大其词,我想也就是数千人左右。如果真有八百战舰和十数万尸体漂浮的话,那么崖山湾的水面几乎就全部被埋住了。尸体中有一具小孩尸,身着黄衣,带印签,印上刻着“诏书之宝”,有人取此献予弘范。弘范问左右,知是帝昺,急忙去寻,但未见。李恒寻帝尸,一直寻至高州的海上,听说最后终于找到了。

张弘范在崖山修整部队数日,并在崖山之阳磨崖记功,然后返回京城。

五、张世杰的末路

数日之后,张世杰悄然回到了崖山,看到眼前荒凉的古战场,他一定感慨万千。据《宋史》记载,世杰在此与杨太后邂逅。但杨太后曾在何处藏身,又是如何逃亡的,很是让人不可思议。记载中还有杨太后见到世杰听说帝昺已死失声恸哭,说道:“我忍死艰关至此者正为赵氏一块肉耳今无望。”说完赴水而死。这种说法似乎也不自然。如果说她被世杰救出后一度逃到海上,后来又与世杰一起回到崖山,听说了帝昺已死的消息而恸哭,这样也许更自然一些。总之,杨太后于此时投海,世杰怀断肠之念将其葬在海滨,但具体地点不明,应该就在海战战场附近吧。

张世杰在崖山收聚残兵,开赴安南以图再起。五月四日,船到达了南恩的平章口即现在的阳江县海上,这时飓风突起,船夫提议靠岸但世杰不听,结果于海中溺死。有关当时情况的记录中有下面一节:

(崖山志)世傑將之安南五月四日舟抵南恩之平章港口颶風大作舟人欲艤舟世傑曰無以為也為我取瓣香來至則仰天祝曰吾為趙氏亦已至矣一君亡復立一君今又亡矣我未死者庶幾彼退别求趙氏立之以存宗祀耳今若此天意果何如耶若天不欲吾復趙氏則大風覆吾舟舟遂覆世傑溺焉諸將求得屍焚之葬陽江縣潮居裹赤坎村(廣州府志)

这样看来,世杰至此是竭尽了全力,自暴自弃地溺水而亡了。可是,假使他又回到安南继续奔走,南宋的天下恐怕也是难以恢复了。与其抱憾客死他乡,想必他更愿意当个宋朝的鬼魂,实在是令人同情不已。文天祥也是个很有骨气的人,在五坡岑被生擒之际曾服冰片自杀未果,被捕后受尽凌辱,眼睁睁地看着南宋灭亡而无能为力。在被解送至京城的途中,又绝食以图自杀,可居然八天不死,复又进食,这到底又是为了什么。再有,陆秀夫也算得上是君子,宋末已落魄到了极点,连日常生活都难以维持,而他还能够衣冠楚楚,保持礼节,在船中为幼帝讲授《大学》,这些行为常人是难以为之的。宋末有无数这样的忠臣义士,可惜的是,唯独没有一个大家,而即使有,又能有些什么作为呢。《宋史》中有这样的评价:

宋之亡徵已非一日曆數有歸真主御世而宋之遺臣區區奉二王為海上之謀可謂不知天命也然人臣忠於所事而至此斯其亦可悲也矣

这似乎有些过于冷酷。当然宋史是元代脱脱等编纂的,所以评论中不存在丝毫的同情。

六、结语

以上是我先赴崖山对地点地形古迹等做了实地勘察,然后又调查了关于崖山海战的传记,并对二者进行对照,我认为二者内容十分吻合。如果我的推论没有大误,完全可以拿来作为中国历史地理学上的参考资料。只是,因为我不是历史学的专家,不知道应该如何搞到当时正确细致的记录,而且实地调查也有不完备之处,不得已,在此做出了如此粗笨的讲演,只能请求各位的海谅。我去崖山访问的时间是明治四十二年(4)二月,年虽不同,但崖山海战也是在二月。我去的那一天也是个阴天,烟雾蒙蒙,时阴,时晴,时降骤雨,从崖门出发时浓雾四起咫尺难见,这天气和南宋灭亡的那一天极为相似。我在那里回想着六百三十年前南宋灭亡的情景,心中的感慨难以言表。我很想算一算至元十六年二月癸未日相当于现在历法的哪一日,也想算一算那一天的潮汐干满的时刻,另外还会不断出现想去进一步调查的心情。这些事情留待日后去做,今天的讲话到此结束。

(建筑杂志第322号所载)

————————————————————

(1) 指日本平安时代末期(12世纪末)的武将平清盛一族。

(2) 明治四十二年为1909年。

(3) 1日本里≈3.94千米。

(4) 明治四十二年=1909年。