第四章 关于五山十刹图

五山十刹图两卷收藏在加贺金泽曹洞宗迦蓝的大乘寺中,传说该寺的开山之祖彻通曾于后深草天皇正元元年即南宋开庆元年去中国,亲自历访了五山十刹,临摹了所见建筑及殿堂内的陈设等。与此图相同的作品也存在于京都的东福寺和若狭的凌霄山常高禅寺内。因此可以推论此画大概另外有原版,三寺分别对原版进行了摹写。但是大乘寺的作品称作五山十刹图,东福寺的作品叫作大宋诸山图,常高寺的作品叫作大唐五山诸堂图,名称各不相同。但从内容上看基本上毫无差异,只在一些极其细微之处略有不同。而大乘寺的作品最为优秀,且从与彻通的关系这一点上考虑,则大乘寺应该保存过原版,今天同寺内保存的两卷应该是后人的临摹。试将大乘寺、东福寺、常高寺的三幅作品的内容进行一下比较的话,就会发现彼有此无,或此有彼无的现象。结论是这三幅作品以外应该存在原版,三寺是分别临摹了原版,临摹过程中各自都有些漏掉或误摹之处。

另外大乘寺和东福寺的作品是白描,而常高寺的作品是彩色的,从这一点考虑,原版应该是有色彩的。

传说大乘寺所藏的画卷是出自彻通的亲笔,但我请黑板文学博士就其年代做了鉴定,博士认为不能认定为正元(1)前后的作品。我又问了一些识者的意见,也都认为很难作为镰仓时代(2)之物,结论是这些很有可能是足利时代(3)中期的作品。也就是说,可以推断这些画卷是足利时代中期根据正元年间彻通入宋之际的亲笔画进行了临摹的作品。而原版不知何时已经遗失,当今世上已无此物了。

即便现在的画卷是足利时代的作品,也应该承认其内容大多是忠实地描写了南宋末期的现实。我之所以做出这种推断,是有些根据的。

要想解决这个问题,至少应该从四个方面进行研究。第一是对画卷中所记的地名、寺名等进行史学方面的研究。第二是对画卷中的用语、文字进行研究。第三是对殿堂内部的各种设施、用具进行研究,第四是对建筑的形式与手法进行研究。这四个方面中,第二、第三对于我这个不大懂得佛教历史,又不明白殿堂内设备及其礼仪做法的人来说是搞不来的。建筑形式方面我虽然进行过一些调查,但一来因为是茫然浩瀚的中国事情,二来因为作为比较研究的资料十分稀少,所以要举出南宋、元、明、清建筑特性的明显区别本来就属于非常困难的一件事情,更何况仅凭着不是建筑学家而只是一个普通僧人的写生来论述建筑形式,认定建筑年代就更不可能了。从图中比较正确地画出的斗拱形状来推测,应该可以认定为是南宋至元代之间的手法。日本于镰仓时代从中国输入的所谓唐样的禅刹建筑中,存在着很多与此图中出现的手法完全相同的地方。这就证明了日本所谓的唐样手法的确是从中国传入的。但是,这种手法一直延用到后来的明代,所以,画卷中出现的虽然看上去是宋式建筑法,但不能说这幅画卷本身就是宋代之物。

还有就是关于地名和寺名,这虽然不是我自己的专业,但还是多少怀着兴趣做了调查。从这一点出发可以认为此画卷的内容描写的是元代以前即南宋时代的景物。试看下面举出的两三件实例。

第一,图中有建康府蒋山图。建康府是以今天的江宁府即南京为首府的地区。这里于南宋建炎三年即日本的崇德天皇大治四年设立了建康府,元代的至元十四年即日本的后宇多天皇建治三年,南宋的临安城失陷的第二年改成建康路。图上标着的建康府应该是元代以前的称呼。

第二,图中称今天的宁波府为明州。明州本是唐代至宋代的名称,元代以后改为庆元路,明代又改为宁波府。我认为这也能作为此图是元代以前所绘的证据。

第三,图中五山之一的杭州临安县径山所在位置标示的是临安府。这个地区唐及五代时称作杭州,宋代称作临安府,元代称作杭州路,明代以后叫作杭州府。图中的称呼为宋代之名。这也是证明此图所绘乃元代以前景物的理由。

第四,图中称今天的绍兴府为越州。越州之名用于唐代到五代之间,宋代以后就已更名为绍兴府。从这一点上考虑,此图本可以认为是宋代以前的,但中国有后世袭用古代名称的习惯,所以也有可能是把当时应该称作绍兴府的地名于形式上称作了越州。如果是这样的话,第一到第三的理由也能进行如此说明,而认为是元代以前作品的理由就被排除了。

第五,五山之一的阿育王山阿育王寺在图中被标为阿育王山广利禅寺。这个名称是从何时开始又使用到何时,对此,详细调查已经无从做起。不过,元代至正二十四年(后村上天皇正平十九年)的重修记中写的是广利禅寺,明嘉靖乙酉(后柏原天皇大永五年)记里写的是育王寺。广利禅寺大概应该是宋元时的名称。

第六,五山之一的灵隐寺在此图中记为景德灵隐寺。如此,这应该是宋景德四年(一条天皇宽弘四年)命名的。康熙三十八年敕诏赐名云林禅寺,现在只通称为灵隐寺。因此,即使是写着景德灵隐寺也不能成为一定就是元代以前作品的理由。

第七,五山之一的天童山今天被称作宏法寺。图中其正门上记有敕赐景德之寺字样。这个名称的由来我记得也和灵隐寺相同,即这不能断定为是元代以前的状态。

第八,五山之一的西湖南岸净慈寺即古报恩光孝禅寺,图中显示的正是这个古名。此命名为绍兴九年(崇德天皇延保五年)实行。而此名用到了何时已无从知晓。大概会是宋元时代,当然也有是其后年代的可能。固然,以此来作画卷是元代以前之物的证据是不可能的。另外画卷最后的诸山额集中,正门的匾额上写的是敕赐净慈禅院明州。这里明确标出的明州,一定不会是西湖畔的净慈寺即五山之一的净慈寺,有关五山之一的净慈寺是西湖畔的净慈寺一事,《西湖志》中有这样的记载:

宋時定京輔佛寺推次甲乙尊表五山為諸州之綱領而淨慈在其中

看以上举出的数条,实际上并不得要领。如前面已经提到过的,在中国即使更改了地名,却依旧延用古代名称的例子实不少见,而且图中看到的往往是元代以后的名称,所以仅以上述的两三件实例是不能轻易断定图中表现的就是元代以前的景物。总之,这还是一个未知数,是一个今后应该加以研究的问题。

接下来对画卷内容做一个极为简单的介绍。本来使用大乘寺的作品最为恰当,但因现在大乘寺的作品不公开,所以此处只好用若州常高寺的作品进行讲述。大乘寺及东福寺的作品与此略有一些出入,前面已经提到过。

标题是大唐五山诸堂图,但内容与此题并不相符。凡五山之物均有记载,但也含有五山以外的寺院。大乘寺的五山十刹图也与事实不符。因为十刹中能够在图中见到的属于少数,而大多数未被记载。只有东福寺的大宋诸山图应该是最为恰当的题目。大宋的五山前面也已经讲过,就是下面列出的诸山。

(一)径山兴圣万寿禅寺 杭州府临安县城北五十华里(临安县)

(二)景德灵隐寺 杭州府西湖西岸(钱塘县)

(三)净慈山报恩光孝禅寺 杭州府西湖南岸(钱塘县)

(四)天童山景德寺 宁波府城东六十华里(鄞县)

(五)阿育王山广利禅寺 宁波府城东四十五华里(鄞县)

十刹据《禅林象器笺》记载,为如下所示:

(一)中天竺山天宁万寿永祚寺 在杭州临安府

(二)道场山护圣万寿寺 在潮州乌程县

(三)蒋山太平兴国寺 在建康上元府

(四)万寿山报恩光孝寺 在苏州平江府

(五)雪宝山资圣寺 在明州庆元府

(六)江心山龙翔寺 在温州永嘉县

(七)云峰山崇圣寺 在福州住官县

(八)云黄山宝林寺 在婺州金华县

(九)虎丘山灵岩寺 在苏州平江府

(十)天台山国清教忠寺 在台州天台县

这五山之中,净慈寺图只有门额不见其他,这在全卷中是唯一的。十刹图中也可以见到属于蒋山之物,但其他的门额题名为数本来不多,图中都没有表现。代之的是五山十刹以外的名刹,如金山寺等,也许当时金山寺就是作为五山或十刹之中的一个。如果真是如此,那么此图中最为详细地描绘出来的是径山,其次是灵隐、天童、育王、金山。再其次比较详细画出的是天台山万年寺,此外都不值一提。净慈寺图除一个匾额外没有他物,想来大概是因为当时此寺并未被视作五山之一,代之的应该是金山或者天台山。

接下来将两卷画中内容重复的部分按照顺序列在下面。

内容方面首先应该注意的是图画得十分拙劣,文字也写得很差。这方面与大乘寺的画卷相比真是天壤之别。画卷上还加上了许多红批,这一点作为不同版本的特征犹应引起注意,大概是与原版以外的参考图书对照时留下的。此外作为参考图书使用的大概还有大乘寺和东福寺的画卷,或者还有其他。今天这种画卷除了上面提到的三种应该没有其他了(仅限我所知的范围),我想以前曾有多种誊本存在。

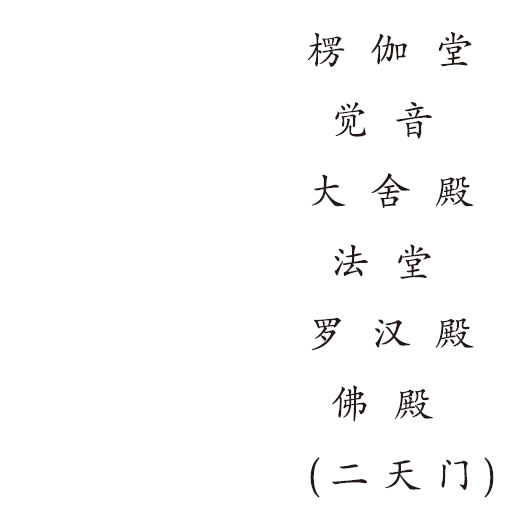

展开第一卷首先看到的是今上皇帝万岁之碑及另外两碑,接下来是:

祖师堂(因堂中央安置着祖师像及祖训之类,故暂假借此名)

列座次图(何寺之物不详)

天童式栅栏天童式山门扇(门扇上还画着门钹和石鼓等)

天童式华头窗及栏间(与日本禅刹惯用形式相同)

金山寺八角轮藏(与宋营造法式中的形式稍似)

观音堂列座次图(何寺之物不详)

榜示及其他杂件

天童山平面图(门前有池塘,池边有七座惜字塔。这种配置始终未变。另门上有“敕赐景德之寺”匾额)

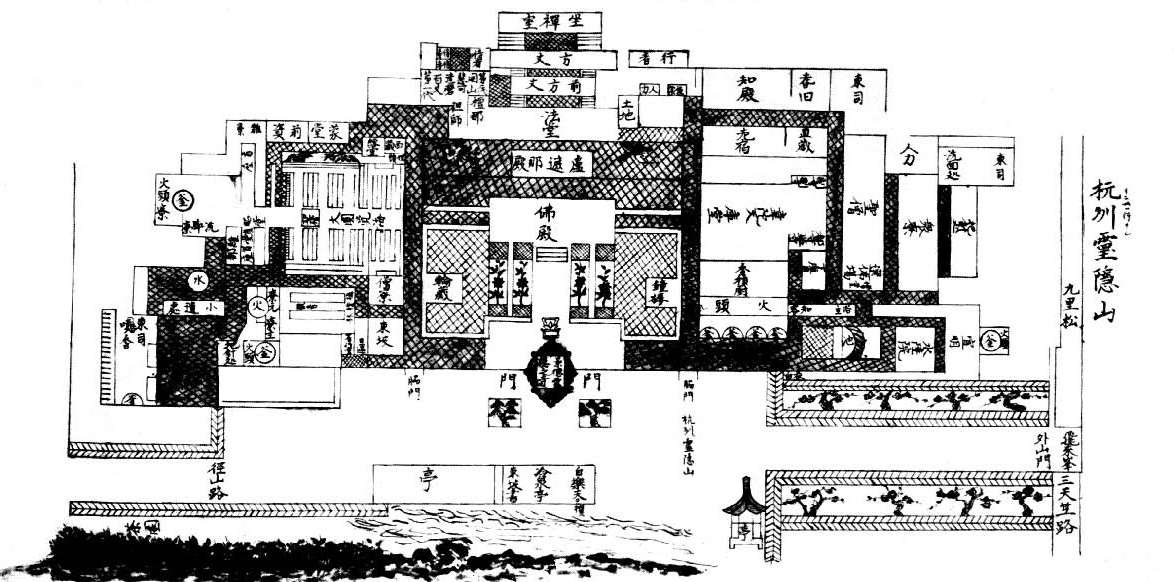

灵隐山平面图(迦蓝面南,正面坐东,入门经过长长的甬道,沿着飞来峰行至殿前。殿前有水,临水有亭,这种配置现在也丝毫未变。不过今天的现状是天王殿左右有一对吴越王建立的石幢,而图中却找不到,可以考虑是写生过程中疏漏掉了。迦蓝平面中轴线的配置如下所示,但山门就是天王殿(图5-7)。

天台万年山平面图(中轴线的配置如下所示,但平田在正门位置,后面的门应为二天门)。

图5-7 浙江省杭州灵隐寺图

灵隐寺鼓台

径山寺法座

径山寺盖(天盖形式有趣)

灵隐寺椅子

灵隐寺屏风

径山寺圣僧宫殿(须弥座式座位)

径山寺僧堂椅子

径山寺三塔式方丈椅子

径山化城接待式客位椅子

径山寺座床

敕赐报恩光孝禅寺额(净慈寺之额)

径山寺磬

径山寺佛坛(须弥坛)

明州碧山寺水磨

径山寺僧堂围炉内部

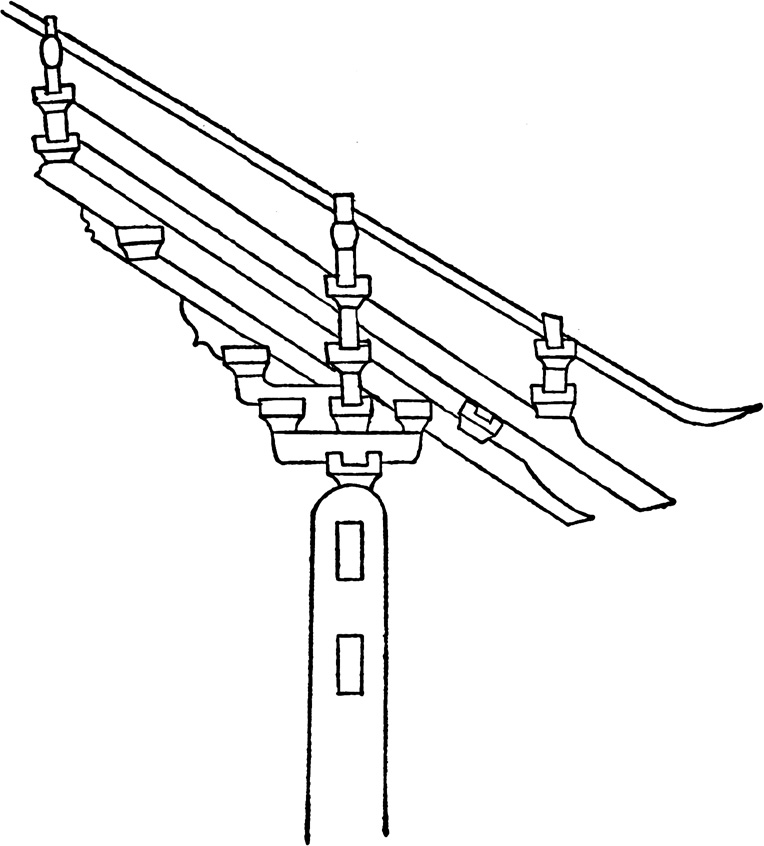

斗拱图(此斗拱没有记入是何处之物,应该是径山寺以及诸寺常用的一种。日本镰仓足利时代的禅刹中也可常见,与称作唐式的斗拱相符。)

香台

以下是第二卷的内容:

临安府径山寺海会堂图(平面图显示座次)

径山式障屏(类似屏风样式)

灵隐僧堂

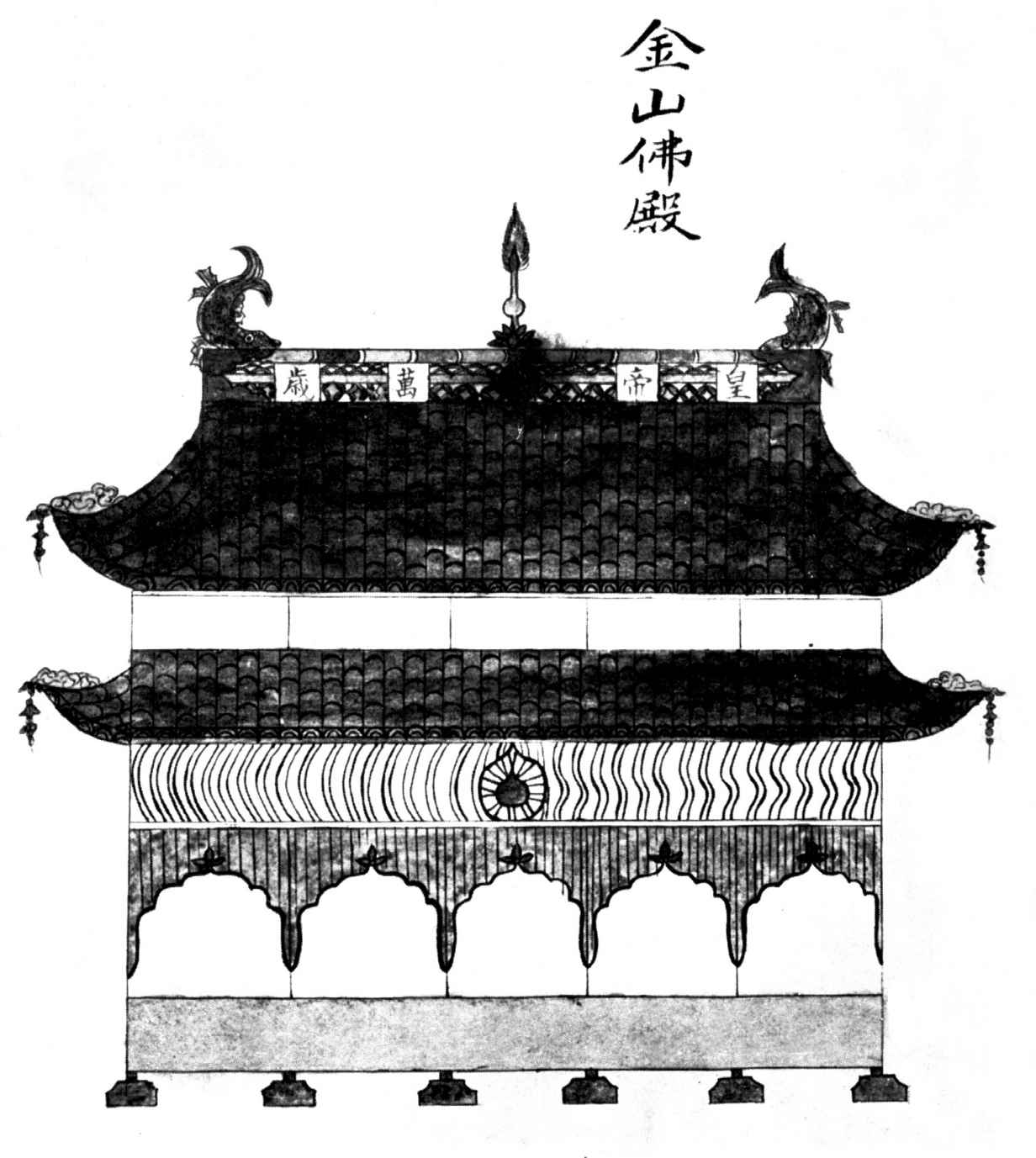

金山佛殿(两层建筑的正面图)(见图5-8)

金山山门香炉

灵隐式山门香炉

殿堂(没有说明,不知为何处何堂)

金山寺式东司

育王山洗漱处

建康府蒋山小遣处

天童山宣明(浴场图)

云堂四方廉(何处之物不明)

安吉州何山寺钟及钟楼(此钟楼为四层建筑,所示为立面)

径山寺石鼓及另一件

观音堂前架及侧架(应为径山之物)

纲纪堂(应为径山之物。堂中央是达摩,右侧是慧可,左侧是百丈,示出自开基至第九代的配置)

径山楞严会之图(堂内示有自诸方前来参列的僧席次第,发现其中有日本六席,观上座两席,快上座一席,西上座一席,然上座一席,坚上座一席)

讽经之图(示有堂内的座次及诸设施)

礼天目和尚丛林告香图及告香榜

僧堂念诵及巡堂之图(示有座次)

图5-8 金山佛殿图

最后有诸山额集,分成外山门、中门、正门三类。顺序十分混乱难得要领。摘出其中有关五山正门的匾额录在下面:

敕赐景德之寺(天童寺)

阿育王广利禅寺(阿育王山、现为阿育王寺)

敕赐报恩光孝禅院(现为净慈寺)

敕赐景德灵隐禅寺(灵隐山、现为云林寺)

径山兴圣万寿禅寺(径山)

总之,此画卷的内容的极富趣味,凡有关禅刹之事,都有大致的建筑配置、每一座殿堂的形状构造、堂内的设备、佛坛、桌子、椅子等佛具、仪式作法座次等无一遗漏。尤其是厨房、厕所、浴场、洗漱场等,画得十分全面也十分细致,实在令人惊叹。画中饱含着作画人研究中国禅刹制度并欲使其适用于日本的热情,所以才能有如此细致入微的调查。

我去年在苏浙一带巡游之际,曾经想过访遍五山十刹,但由于种种困难未能实现。不过五山中,除了径山之外都得到了视察的机会。至于十刹,当时甚至连所在的确实地点都未完全搞清,所以仅看了其中的四五处。归国以后重新观赏五山十刹图,与现状进行对比,更加引发了我的兴趣。有机会的话,我想去完成更为详细的调查,但目前尚未就绪暂且放弃。

这一次因要在《佛教史学》上刊出此事,所以仓促执笔,以致文章难免有首尾不一,不得要领之处。倘或有杜撰疏漏之处敬请诸君叱正。关于五山范围内诸寺的建筑现状,有待他日再陈述所见,以求得到诸君高教。

(《佛教史学》第一编第四号所载、明治四十四年(4)七月)

————————————————————

(1) 日本镰仓时代中期。

(2) 镰仓时代=1185-1333年。

(3) 足利时代=1336-1573年。

(4) 明治四十四年=1911年。