云冈日录(下)

我们居室的风景——东方的各座佛洞——菜园后面的各座佛窟——云冈风景——东端第一窟及第二窟——东端第一窟上手执水瓶的佛雕立像——西方的各座佛窟——第十窟——第十一窟——第十二窟——第十三窟——第十四窟——第十五窟——其中的两座美丽的倚像——第十六窟、第十七窟、第十八窟——第十九窟断崖面大佛——第二十窟——存现于第七窟的铭文——后世修理诸事——第一、第五、第六座大佛背面的隧道——佛像面相的典型——薄暮时分的云冈——A窟至H窟

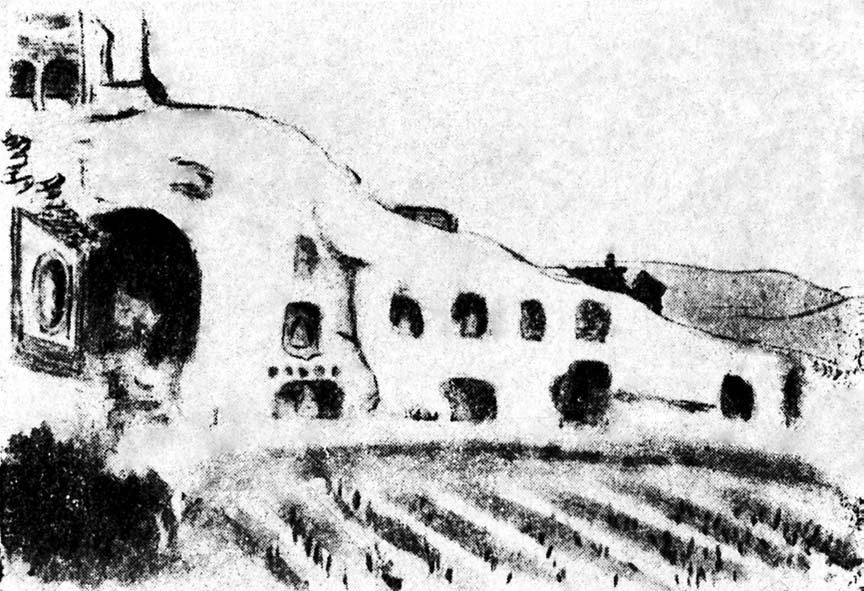

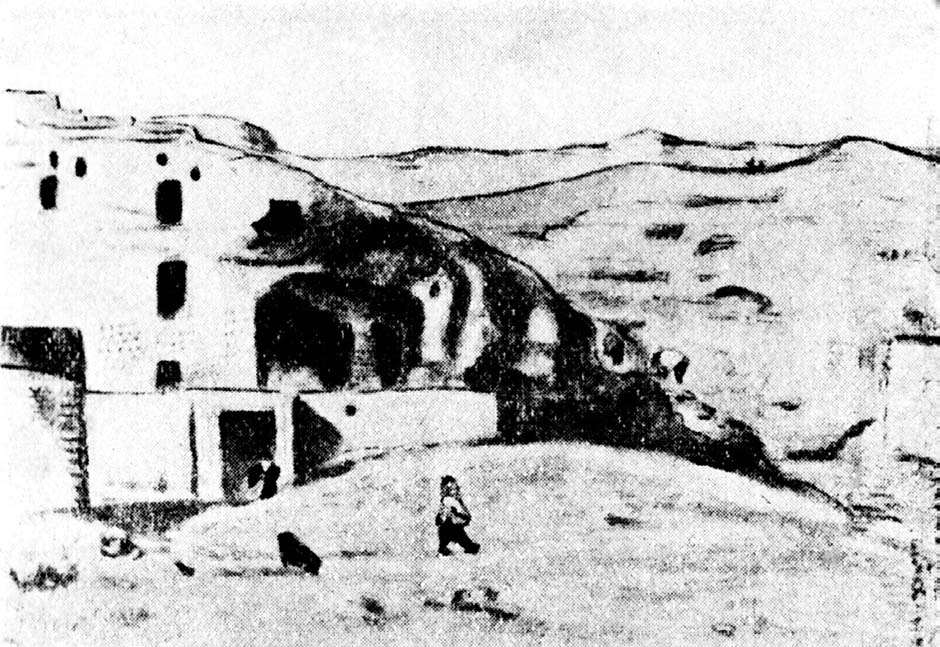

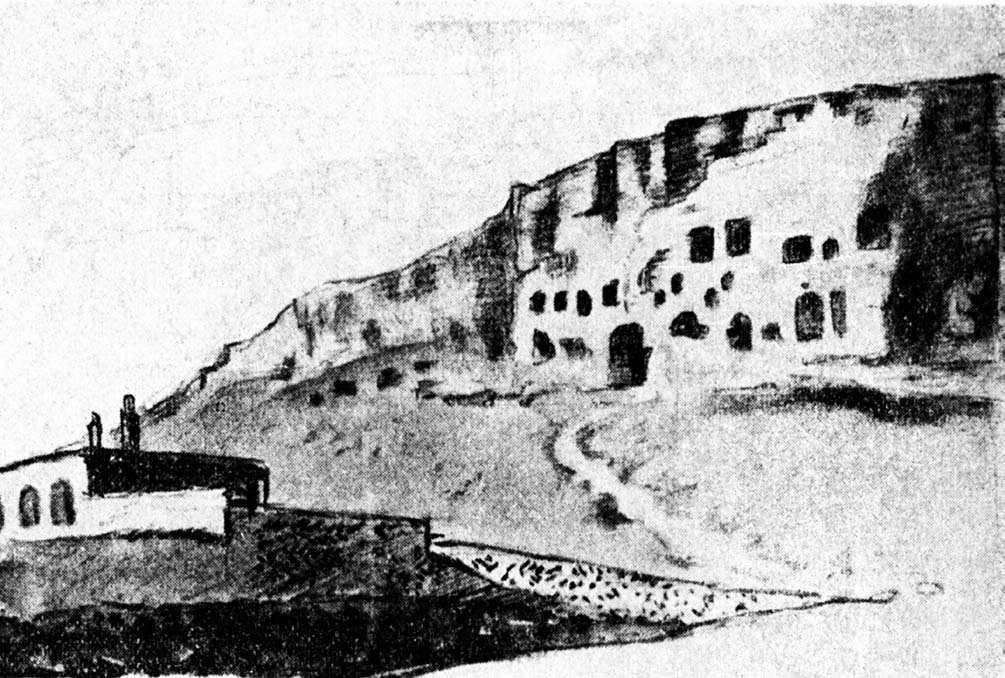

第十七幅插图 东方菜园后面的各座佛窟(由本书作者临摹)

九月十五日 云冈

今天一整天的时间也几乎全用在了画第四窟入口处两侧群像的写生上了。其间,去坐落于石窟前面的一户农家讨水,主人极其热情周到,把存在大水缸里的水给了我们。

晚上,我带上蜡烛和煤油灯走进了第二窟(释迦殿),画了佛传图中《妇女睡眠图》中的一面的写生画。画面充分洋溢着自由奔放的艺术技巧和作者对艺术创作这一乐趣的享受。整个画面的效果形成了一种中国画的独创韵味。今晚才拿到邮政明信片,所以终于能够往我们的祖国寄信了。我又拍下了我们俩深夜里围着圆桌加班苦学的室内生活图景。在序言里曾讲过我们居住的房子,而这是面对着第二窟前面并排的两座房子中靠东侧的那一座,中心长轴呈南北走向,是一座面积为10米×5米的长方形建筑物。房子内部分为两个房间,北侧的小屋(间隔出的、仅有四米左右的地方)是搭着一铺炕的寝室;东西两侧有纸格子窗户,但室内并不敞亮。房门朝西,前院的石板地面上装饰着陶兽和铁铸的大香炉,等等。此外,在地面上的石板与石板之间,繁茂地生长着几株没有开花的芍药。西客殿隔着院子泰然而立,房檐下高悬着一块匾额,上面书写着四个大字:慈悲无量。

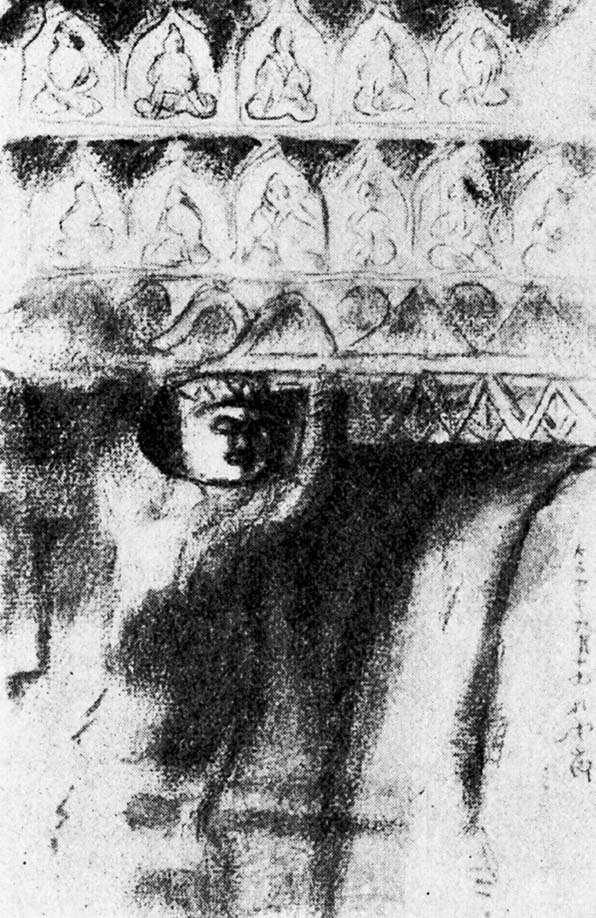

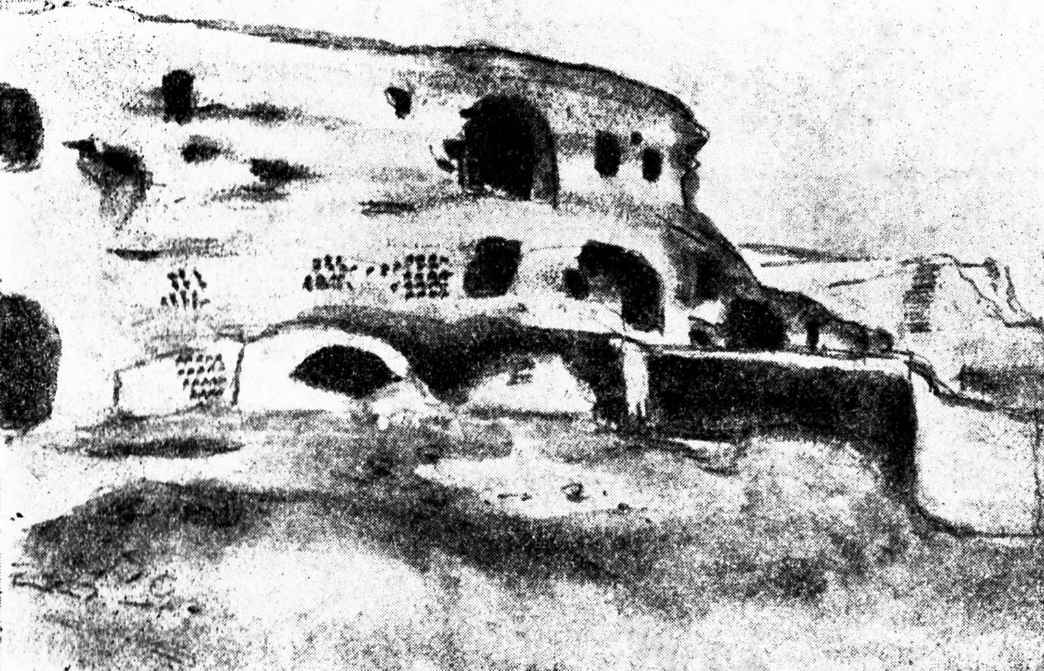

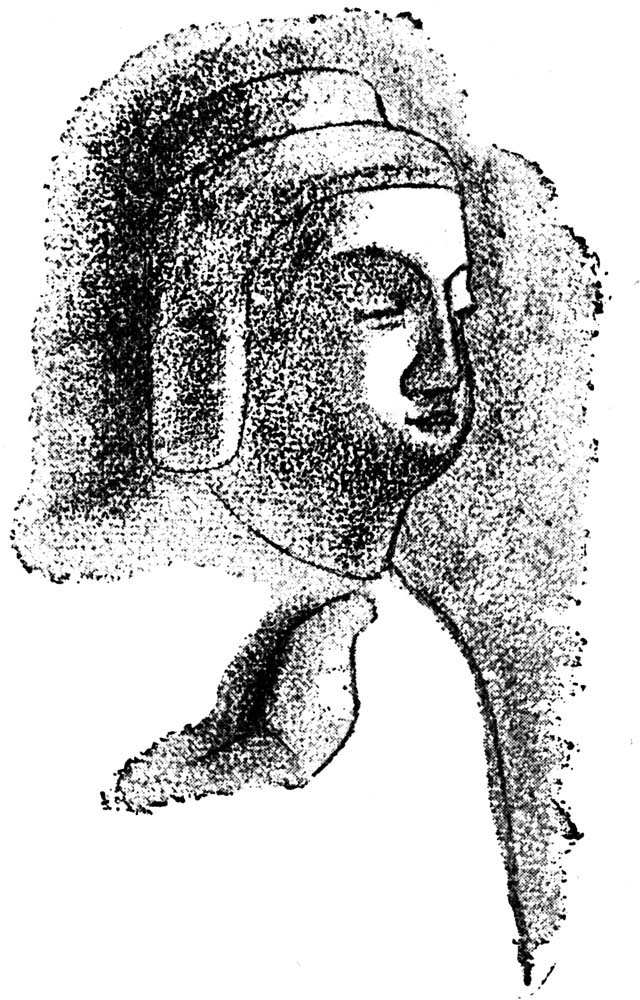

第十八幅插图 菜园后面的人柱像(其一)(由本书作者临摹)

晚上我们虽然睡在了寝室的炕上,但是因为还没有生火,所以只好把所有的衣服都穿在身上,再罩上外套,然后裹紧两条毛毯,钻进破旧而又不整洁的被褥之间入眠。将近拂晓时,寒气刺骨,一夜间常常被冻醒好几次。

九月十六日 云冈

在这座石窟寺的所有雕刻中,相貌尤为特殊的雕像位于第二窟的天棚上。这一点,正如我在九月十三日的日记里所记录的那样。今天画了一幅写生画(参见第十一幅插图)。也许说它是犍陀罗式的佛像也不恰当,但它既不是中国式的,也不是中印度式的。

接下来的时间里,我们再次沉浸于第二窟的东壁上的合唱团那种深沉的宗教式情感的海洋里。

[东方各座佛窟]从今天下午起,我们开始走进东方的一座座佛窟里仔仔细细地巡回观察。其中第一站,就是如今成了与农家菜园之间的后面隔界的、并且堆满了谷壳的一座破窟(参见第十七幅插图)。

在这座破窟与第一窟之间好像还有一座小洞窟,但被封在了建筑物的里面,所以无法测量出其大小尺寸。

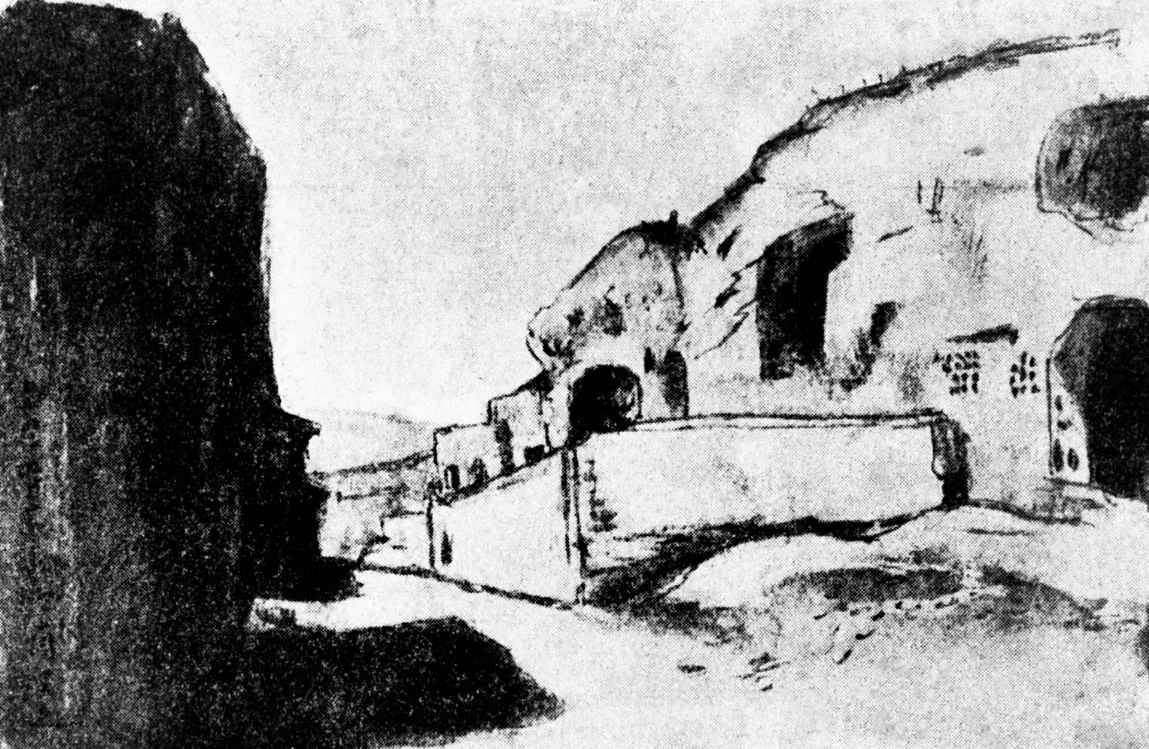

那么,再说菜园子后面的洞窟吧。在其西端有一座比较大的洞窟,自此向东还有四五座不太重要的小洞窟。同时,在这座大洞窟里面,还能够看到虽然破损相当严重但仍给人带来美好而愉快的印象的两三根人像柱(参见第十八幅、第十九幅插图)。这种人像柱在西部各座石窟里也并非没有看到,但是那里的人像柱由于经历了后世的修理,几乎完全失去了原形。

第十九幅插图 菜园后面的人柱像(其二)(由本书作者临摹)

紧邻这座大石窟东侧的,是几乎被埋没在地下的小型洞窟,也是成了保管农作物的库房,并且由于在此烧火,常年的烟熏火燎使墙壁表面被烟灰涂成了一片漆黑。而在这漆黑外表的里面,仍然可以看到几群拥有美丽容貌的楚楚动人的群像。头顶黑漆帽,身着华美衣袍,与龙门宾阳洞里行列像中的人物有几分相似。

这片菜园里有许多结着小小的果实的沙果树,树下,身穿红色衣衫的女童在嬉戏玩耍。

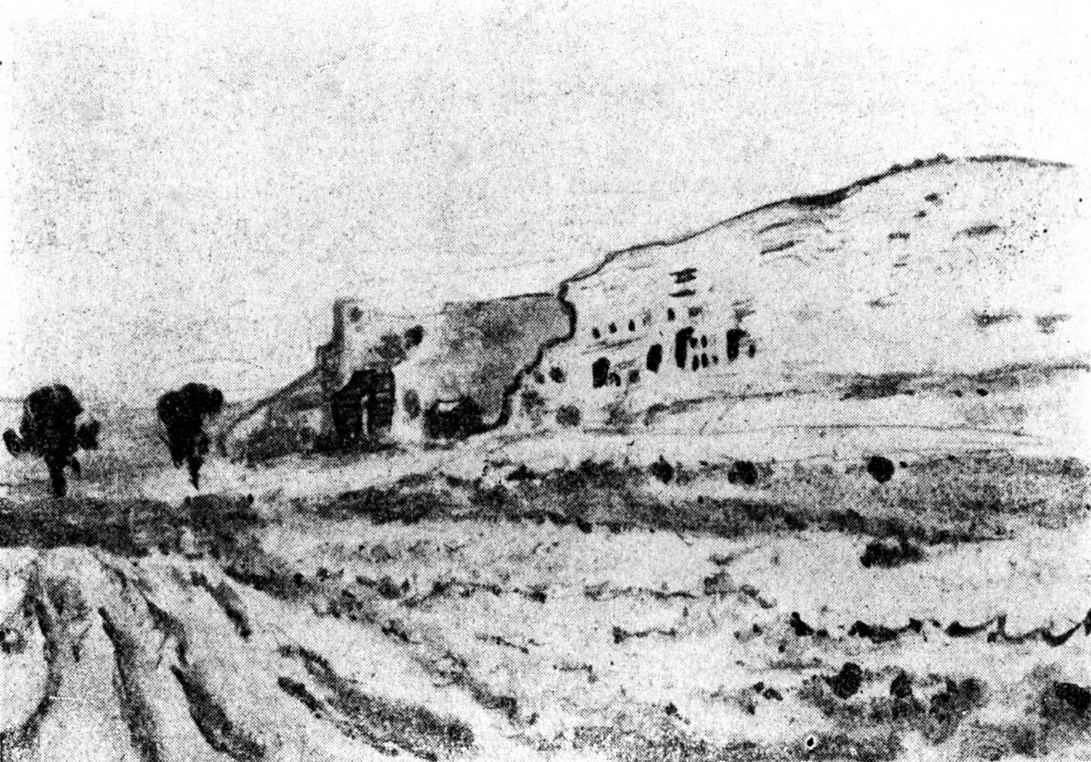

隔开菜园子后方的小山丘以陡峭的坡度骤然伸向了地面。那里建着一面土墙围着菜园子。然后呢,东部的高高的山丘又展现在眼前(参见第二十幅插图),并且这片斜坡地带有一座舞台,从舞台向北约八十步的地方有一座祭祀五谷神仙以及龙神的寺庙,里面有几尊似乎在《新斋谐》(1)中出现的各种神仙与鬼怪的雕像。

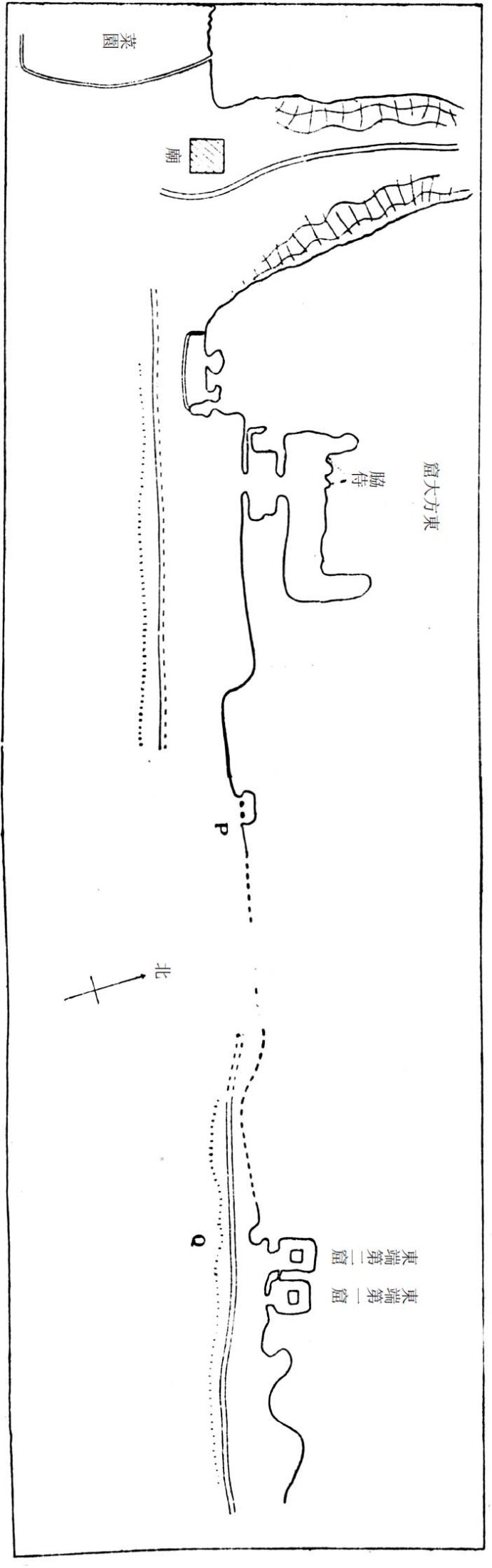

第二十幅插图 东方各座佛窟平面图(根据作者步测绘制)

祈雨用的神器是一枚两端呈圆锥形的、共有八棱的梭状木片,木片表面刻着一圈儿不知该从哪里读起的字:

三日雨足

风调雨顺

五日雨足

风多雨少

当日有雨

□愿不还

风少雨多

人心不音

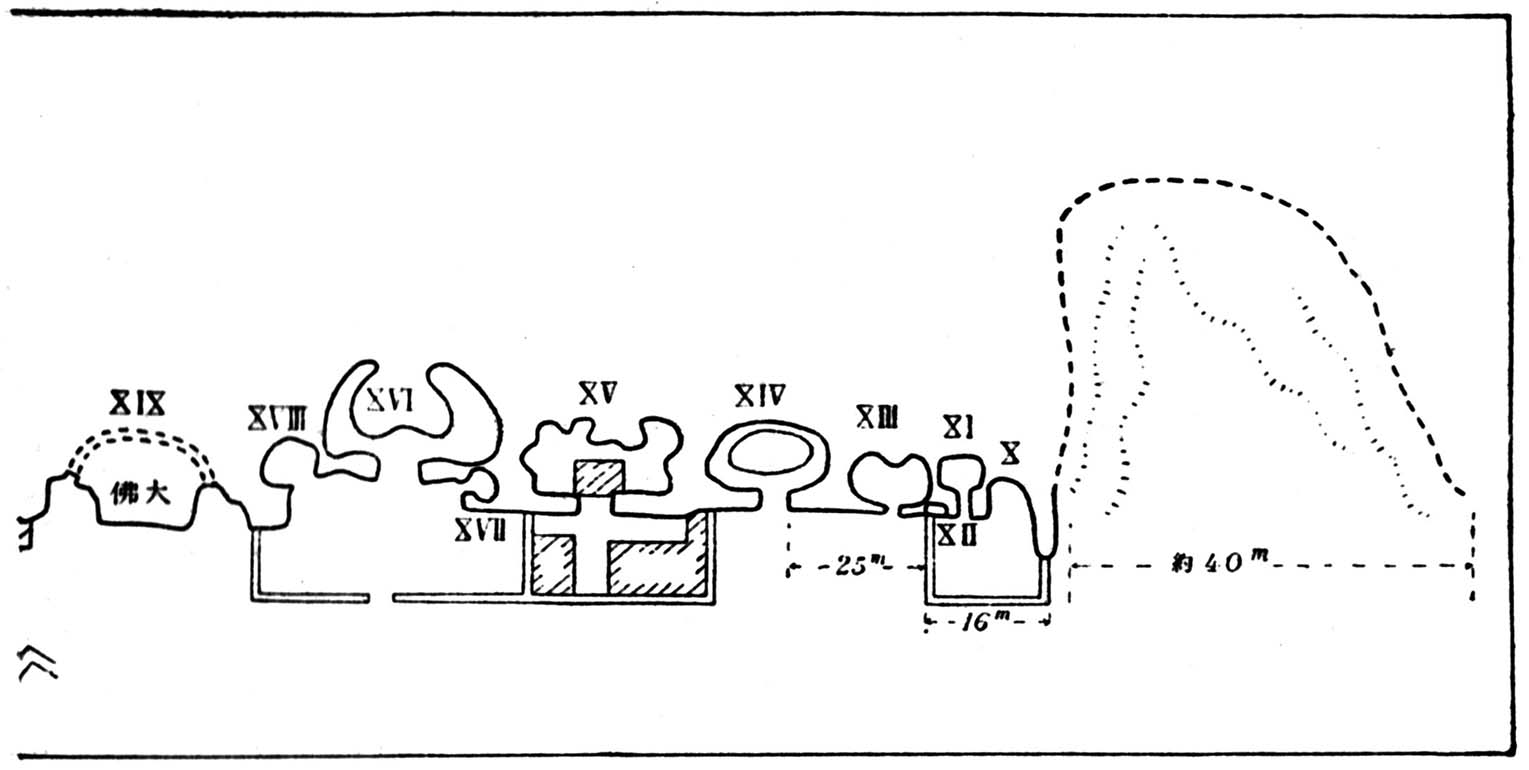

第二十一幅插图 东方各座佛窟示意图(由本书作者临摹) (续下图)

第二十一幅插图 东方各座佛窟示意图(由本书作者临摹) (继上图)

第二座丘陵上面也有很多洞窟,其中尤其醒目的,是位于丘陵西端的一座巨大的洞窟。对此,与其用文字来说明,不如展示平面图更易说明其概念。这是一座破损严重的未完成洞窟,在这里能够看到的只有一尊巨大的立像佛和分别立在两旁的胁侍菩萨。不可思议的是,每一尊佛像都拥有相当美丽的容颜(参见第七十二幅、第七十三幅图片)。这几尊雕像中,用于上体、特别是相当于颜面部位的砂岩层异常坚硬,故而至今仍保存了几乎全部的原型。

这些与西部的大露佛(第十九窟)相异的面相特征也可以将其作为一个典型归纳列举出来:圆脸、双下颏、天真无邪的大眼睛和画得有几分夸张的水波状双唇。中央那尊雕像很像是释迦佛像(参见第七十二幅图片)右手举过肩膀,左手手掌在膝盖上张开形成讲经的图景,立在左右两侧的胁侍菩萨分别将各自的右手置于胸上。容颜的整体印象宛如纯洁无邪的童子,即使纵观整个云冈石窟,也是只有在这座石窟里才能看到的一种典型(参见第七十三幅、第七十四幅图片)。或许是因为雕刻的时代异于其他洞窟的缘故吧。

那些雕刻的表面被打穿了许多孔眼,可是不理解是为了何种用途而预备下的。

稍微介绍一下这座洞窟各部位的尺寸吧。前室的进深为六米五十,后室左右径有三十一米之宽。同时,从洞窟入口处到后方最深处有二十二米之长。然而,这样巨大的洞窟竟然在古代尚未完成就这样荒废了,如今成了被叫作红嘴鸦的一种长着红嘴巴的乌鸦的巢穴。

入口上方有采光用的窗,从外面可以登到窗前。一站在那扇窗上,那三尊佛像的美丽的头部就展现在眼前。

岩窟外面繁茂地生长着当地人称之为“瓦松花”的一种石莲花属的奇异的花。“瓦松花”长着形如大花马齿苋,但比它更粗的、饱含水分的针状叶子,成串地开满了白色的小花,有一点儿令人感到晦气的印象。据说它是疗伤药材。此外还长着一两种艾蒿,散发出一种甘美的芳香。

之后,我们开始与佛像背向而行。眺望着河川流域的一马平川,眼前宛如展现出了一片桃花源。

在距离五六町(日本的一种长度计量单位,一町约为109.09米——译者注)之远的前方,构成这幅画面背景的丘陵与我们此时此刻立足于此的丘陵并排平行着,描画出一条极其舒缓、柔和的天际线,并且大气磊落,沿着东西走向延伸着,令人感受到一股强烈的质感印象。山顶以及山腰间被一片略带几分褐色色调的绿色柔和地覆盖着,偶尔有几处明黄色和鲜绿色植物交汇成一片,呈现出一股对比强烈的韵律,欢快地鸣奏着丘陵的交响曲。向下延伸至河畔的山脚处间或形成一面绝壁断崖,在一片代赭色背景下闪着耀眼的光芒。

河面上没有粼粼波光,只是在这片不生草木的河川流域里,河流如一条宽阔的玫瑰色缎带一般飘舞在大地上,而后,从那里到丘陵之间,由于种植了蔬菜才编织成了一块饰满浓淡不同的、各种绿色的绸锦。

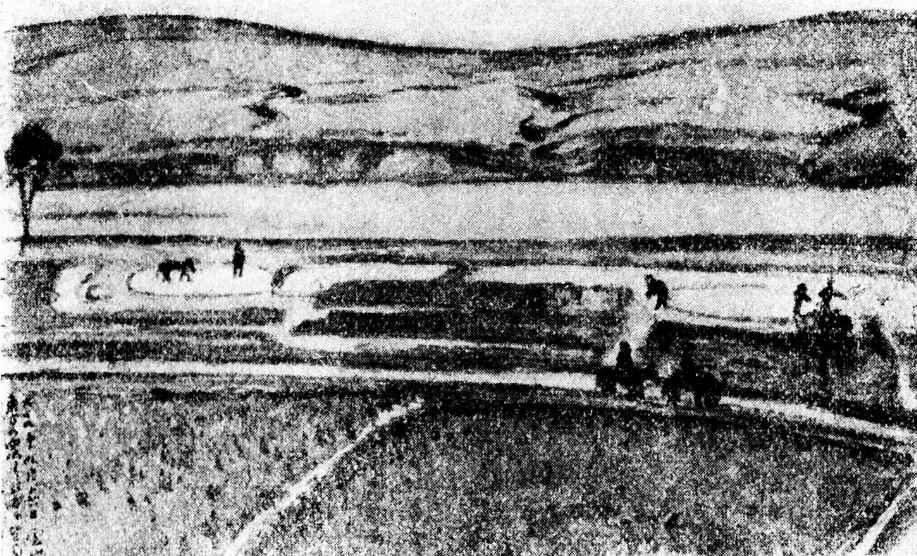

第二十二幅插图 云冈风景(由本书作者临摹)

地面的某处偶尔会显现出一块黄色的圆形,闪耀着熠熠光芒。那是谷子或者高粱被磨过后,堆积起来的谷壳或高粱壳染黄了那一块土地。一头驴一边发出奇怪的叫声一边转着圆圈儿,手里攥着拴驴的口缰的一个男人也站在地中央,一种灵巧的带着某种机关(2)似的器械也在不停地转着。生活在此处实实在在地展现出了一种悠闲舒缓的节奏。

此外,在其他地方还有人把谷物捆好后堆积起来;或者有人拿着扫帚在清扫地面。而街道上,则常常有人骑着驴走过。

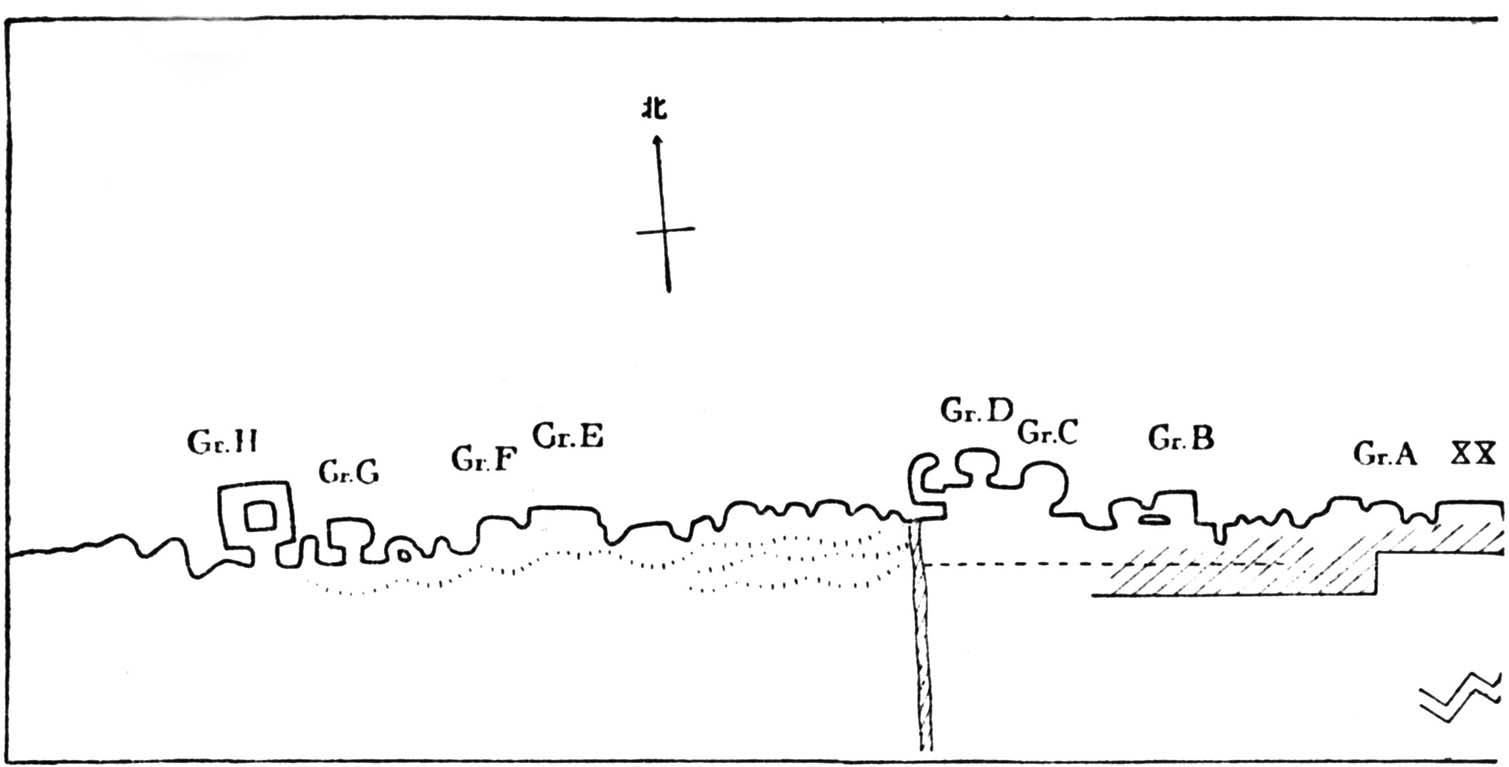

我们在欣赏了这片风景之后,接着就下山来到了大道上,然后又往东走,观看了位于东端的两三座石窟。也就是说,从大洞窟向东约为六十米远的地方有一座小型洞窟;距那小型洞窟再隔约四十米左右的地方,还有两座洞窟。假如从东侧开始排列这些洞窟的话,那么,暂且分别为其命名曰“东端第一窟”以及“东端第二窟”吧。

这几座洞窟以及东部大窟的位置大体上参照第二十幅插图中的平面图即可了解,但这里我仍想附上示意图(参见第二十一幅插图)。这里看到的左侧A处是东部大窟,B处是东端的第二窟,C处只能看到一半,是东端第一窟(仍要参见第六十四幅图片)。

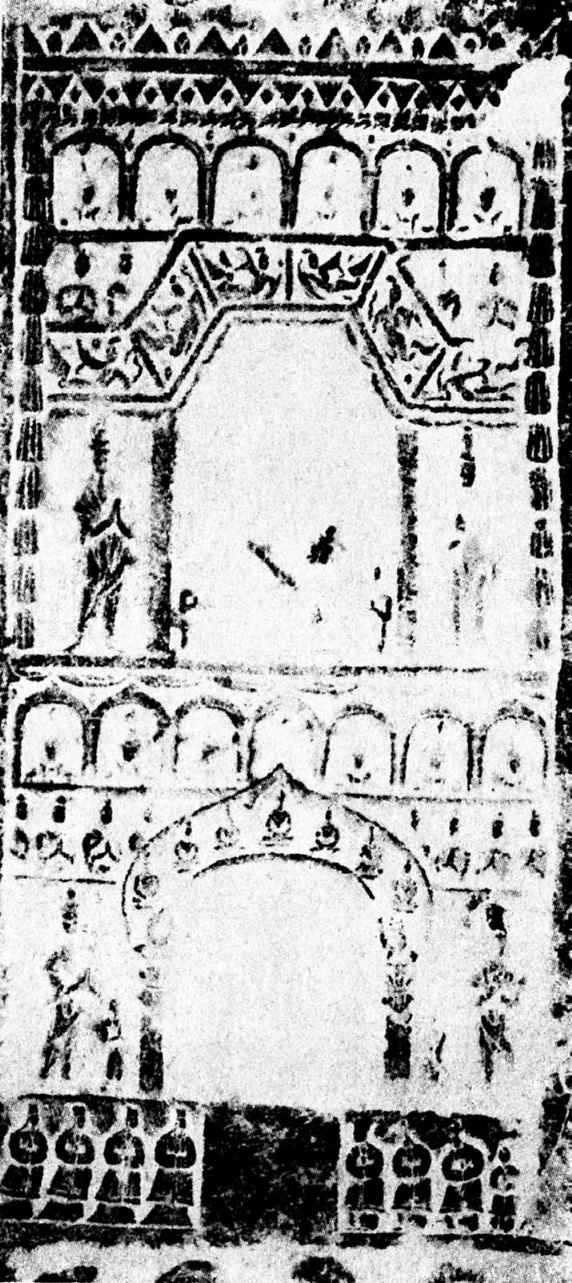

东端第二窟(参见第六十五幅图片)是一座东西径约为八米,南北径约为十米的洞窟。洞窟中央一座基座部直径约为一米半的四角形三重塔巍然挺立,直达天棚。塔的下方显然受到了严重的风蚀,如同流淌着烛泪的一根蜡烛。在佛塔的第一层和第二层上雕刻着三齿叉形状的斗拱和呈着端端正正的“人”字形的、名副其实的人字拱,这种手法也颇似石佛寺第二窟的佛塔(参见第六十九幅图片)。

在这座洞窟的东壁上,挖出了一座容纳进坐佛的佛龛,里面的分界线上刻着带有僧房的五重塔(参见第七十幅、第七十一幅图片)。西壁也大体与之相当。

此外,东壁下侧的后面刻着佛传图中的一个场景,即与第二洞(参见第十二幅插图及第四十幅图片)上雕刻的内容构图完全相同的《太子竞射图》。

接着讲一下东端第一窟。这里也是约为八平米左右的洞窟,中央部分立着一根由两层构成的塔形佛柱(参见第六十六幅图片),洞窟东壁和西壁上也雕着佛龛和佛塔;而东壁下侧的后面也刻着佛传图中的两三个场景,《逾城出家图》和《太子竞射图》明晰可辨(参见第六十七幅、第六十八幅图片)。

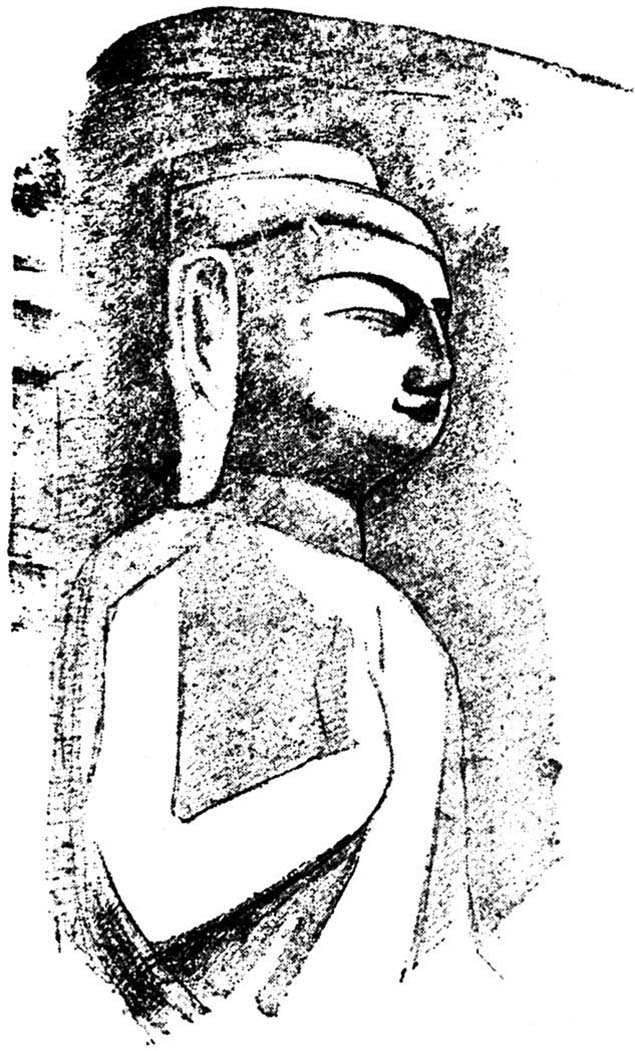

在这座洞窟的西壁的南端,还有一尊相当优美的薄雕立像。立像刻画的是一个左手举着水瓶的人物,充满写实性,与其说将其看作一尊佛像,毋宁说更愿意认为它是一座肖像。温和的代赭色砂岩材质上,不知是何时涂上的深蓝色、红色和绿色,陈旧得恰到好处,宛如使用粉蜡笔画出的一样,美术效果自然别致(参见第二十幅图片)。

此外,在入口处以西、面朝内侧的南壁墙面上,一座经历过重修的大佛像旁边,雕刻着一位瘦骨嶙峋的老人半盘着腿端坐的雕像。不知道老人雕像所要表达的是什么,但很像犍陀罗美术中屡屡可见的婆罗门像。

或者,我甚至觉得那是一座《柿本人麻吕》(3)像之类的肖像。

晚上,为了制作《逾城出家图》、《妇女睡眠图》和《邂逅后宫沙门图》等大幅壁面雕刻的拓本,我一直在那里待到十一点。开始时,我还往小笤帚尖儿蘸上水一点儿一点儿地做,但到最后,觉得这样做又慢又费事,于是把瓶子里那早已经不知道是什么味道的水倒进嘴里然后“噗噗”地大口大口直接往墙上喷雾。然而,请小白当助手一起干的这些活儿,绝对谈不上是一件令人愉快的工作。

今晚,上弦月正好爬上了对面房子的屋顶,呈鸡头形状、装饰得极为繁杂的屋顶,呈现出了极具幻想性的皮影般的轮廓。

九月十七日 云冈

[续东方各石窟]今天一整天时间几乎全部用来画东端第一窟中手捧水瓶的人物像写生画了。那座雕像虽然脚部已经残缺,但从高高的三角形发髻顶端测量,到脚下横划线处,约有一米左右高。头上方正中央挂着一块幕布,幕布上方的栏杆里雕刻着舞蹈着的幼童以及花瓣,而再往上的一层里,则雕刻着合掌而拜的两个人。在清晨明快的阳光照耀下仰望这尊雕像,只有颜面轮廓分明、白皙,满脸温和优雅的面貌如同开放在拂晓时分的睡莲一样淡雅(参见第二十幅图片)。

第二十三幅插图 西方各座佛窟平面图(根据作者步测绘制)(续下图)

第二十三幅插图 西方各座佛窟平面图(根据作者步测绘制)(继上图)

这座雕像也许是观音像,但眼下这类佛像的学术并不是我们最看重的问题,我们充分领略了比起水彩画或油画来,更适合化成雅致的粉蜡笔画的这座雕像的绘画艺术效果,真是过足了瘾。

总体说来,我们这次在云冈的生活,自始至终都充分地享受了作为一名画家所能体味的感官性愉悦。尽管无论是在佛教史方面还是在文明史方面,我们应该考察的事项不胜枚举,但我们一律置之不理,只是一味沉醉于古代美术作品的美妙印象里了。与其说这是由于我们意志薄弱,不如说是因为大同石佛寺的艺术真的如此美轮美奂。我们把考证方面的工作推移给日后的机会,而此刻的我们则满怀最幸福的心情享受着绘画艺术带来的愉悦。

画完素描或完成基调着色之后,我屡次走出洞窟,沐浴在灿烂的阳光下。阳光宛如春天正午时一样和暖,无论是近处的青草上还是在远处云冈河(或者是武周河)的河床上,都有一股热浪摇曳着飘然升起。似乎能听到云雀的叫声——当然听不到云雀的叫声,反而时常会听到远处田里的农民喝斥毛驴的声音。黄色的野菊花和紫色的野菊花盛开着,云冈河波光粼粼,涌动着玫瑰色的光亮。此时,我忘记了中国,忘记了北京,仿佛置身于希腊的世外桃源阿卡迪亚里一样。正如文学作品中可能出现的那样,十六世纪某个幸福的威尼斯画派的画家青年时代的灵魂被融入了一部中国小说里,而迄今为止我所拥有的北国式的灵魂是否也在此刻被置换了呢?

这时传来了鸟儿惊慌拍打着翅膀的声音,好像野鸽子一样的鸟飞走了。我发着呆,只是一味地吸着烟。遗憾的是,以菲杰尼牌香烟昨天抽完了,所以,今天只好凑合着抽中国味道的前门牌。

下午两点半吃了午饭后,再次前往东端的洞窟,继续干余下的活儿。

然而,到了傍晚,上午春天般的温暖天光就已经消失殆尽,霎时冷得连内心都寂寥起来,天空笼罩着的仿佛是十一月下旬河川填充地带常常出现的一片阴霾。

夜晚,借助煤油灯的光亮,我画下了第二窟里的《妇女睡眠图》和《太子竞射图》等浮雕的写生画。

九月十八日 云冈

[西方各石窟]从今天起开始视察西方各座石窟,按照沙畹所说的那样,开始对位于西部方位的石窟群(Groupe des grottes situees a I'Ouest)进行视察。也就是说,按照沙畹的分类方法来数的话,就是第十窟以西的各座石窟。

根据沙畹的命名法来数的话,从东向西数分别为第十窟至第二十窟,再往西那些较小的石窟上,则另外以AB等符号来标注。

在此附上第十窟以西的各座石窟的平面图(参见第二十三幅插图)。不过,这只是一份记录,特别是第十一窟和第十二窟的位置不知何在。

[第十窟]接着就是第十窟。在一直延伸到第九窟的断崖上筑起了一座高高的土墙,自土墙向西约四十米(其间向北深深地弯进去的一个斜坡)的地方又有一处断崖拔地而起,而第十窟就是贯穿在断崖东端建造而成的。对其位置关系,通过前面所示的平面图就可领会,在此,再附上一张石窟前面缩图(参见第二十五幅插图上半部)。由此,第十窟、第十一窟和第十二窟的前面亦可类推。右端墙壁仅限于第九窟。

正如前面图所示,第十窟到第十二窟又被一面土墙遮住了前面,里面被当地村民用来作为住宅在使用着,所以,观察那里相当不便。特别是有好几条猛犬,不仅狂吠着威慑我们,而且露出獠牙逼近我们,是我们整个视察过程中最大的阻碍(参见第七十七幅图片右角的石窟)。

进入农家院墙内,走到头儿,第十窟就展现在了眼前(参见第七十八幅图片)。东西径十一米、进深约为七米的佛龛里堆满了稻草,在佛龛微微偏东的地方,立着一根方形石柱,柱身上雕刻的小佛像排成了棋盘格子状,给人印象极好。把这根历经一千几百年风雨的佛柱仅仅作为一根柱子来使用着的农民的生活,令人感觉是一种浪漫的对照物。这座雕满巧夺天工的精湛的雕像的西壁墙面,在沙畹所制的第二百四十六幅图中可以看到(或者参见第七十九幅图片)。

[第十一窟]这里成了某个人家的库房,上着锁。我们从门缝中窥探里面,没有发现值得特别记述的东西。洞窟很小,最多只有方圆四米左右(参见第七十七幅图片,右边第二座石窟)。

[第十二窟]这是一座位于第十一窟与第十三窟之间的很浅的小洞窟,然而里面有许多相当精彩的佛像(参见第七十七幅图片,右边第三座石窟)。

第二十四幅插图 第十窟、第十一窟、第十二窟的前景(由本书作者临摹)

本来,正面有九座佛龛,而左右墙壁上分别有两三座佛龛,但现在石窟中央搭了一个架子用来堆积稻草,同时一个佛龛已经完全被毁坏了,所以,无法看到大村先生或者沙畹拍摄的照片中所展现的佛龛全貌。佛像或者盘腿而坐,或者双腿交叉成X状而坐,无论哪尊佛像的面容都非常动人可爱。

在这座洞窟以西所见到的每座石窟里的佛像几乎都呈现出同样的面相,而只有这座佛龛里的佛像,几乎是其中非常典型的、最好的作品(参见第十四幅、第十五幅图片)。

[第十三窟]起初,我们按照沙畹编的序号数洞窟,怎么也没有找到第十三窟。这也不奇怪,因为尽管这是一座南北径约九米、东西径约为十五米的大型石窟,但石窟入口处仅有一米左右宽,而且一半儿被埋在了地下,而上面,这里的农民把这座石窟当作杂物棚使用,所以,那狭窄的入口也用瓦砾、石头等堵住了。因此,我们没能认出来。我们搬开瓦砾、石头,这样才像狗一样潜入了这座深邃的洞窟的底部(参见第七十七幅图片,左边第三座石窟)。石窟正面有一座巨大的佛像立像,左右也并列着许多尊大佛像。残损很严重,但无论哪尊佛像都面容英俊清爽。此外,东西壁的墙面高处雕刻着千佛(参见第八十幅图片)。

第二十五幅插图 西方第十四窟的前面(由本书作者临摹)(续下图)

第二十五幅插图 西方第十四窟的前面(由本书作者临摹)(继上图)

[第十四窟]这座洞窟相当大,洞窟的大半空间由一尊盘腿而坐的大佛所占据着。

为了说明这座洞窟的位置,再附上一张附近断崖前面的风景的插图(参见第二十五幅插图中央)。巨大的佛像头部从上面阔大的采光用的窗户就可以看到(参见第七十七幅图片,左边第二座石窟)。

此外,石窟入口处东西壁面的雕刻非常精彩。而东壁外观则比西壁更美丽,这里刻着一座小佛龛(参见第八十一幅、第八十二幅图片)。

[第十五窟]这座洞窟也被土墙包围着,洞窟上方和当地住户紧密连接在了一起,成了住户院落的一部分。一接近这座洞窟,猛犬就狂叫起来,几个长相可爱的小女孩儿都没能制止住它。

一个农妇从里面出来为我们打开了门扉,我们才终于进去了(参见第七十七幅图片,左端)。洞窟被砖墙隔成了两三个部分,入口处放着一块石碾子,从那儿又打开一扇小门,由此走到东西两个部分。西部成了厨房,东部则堆满了稻草。由于此种现状,无论是在沙畹的图片里还是在大村先生或者其他先行研究者所制的图片里都没能看到这座石窟内部雕刻的复制品。

整个石窟呈不规则的长方形,东西径约十七米,南北径约为六米,石窟中央有一面4米×2米的间隔,成为洞窟与东西两部连结的一条狭窄的通道。

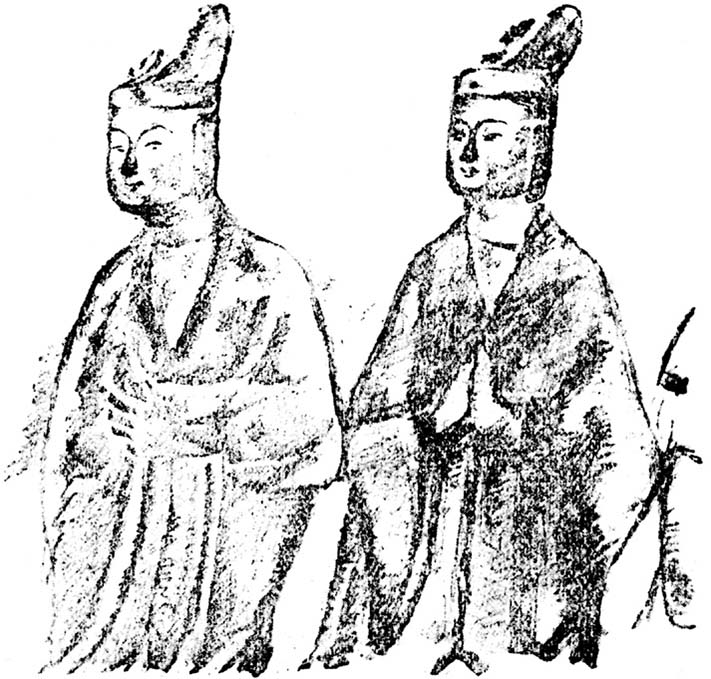

特别是在作为厨房而使用的西部角落摆着两口大缸,大缸上方有一两座佛龛,其中的坐像面容无比美妙端庄,给我留下了特别深刻的印象。第二十六幅插图所展示的是其中之一,圆脸庞、高鼻梁,双眼及嘴角浮现出难以言表的娇美神情,展示了我们尽可能想象得到的高贵神韵。其高度约为七十五厘米左右。

第二十七幅插图所展示的雕像在上层,比这座坐像小许多,面容如同小女孩一样,双眼含笑、面颊丰腴,但遗憾的是,这里所附的写生图无以表达其真切的容颜。

这几尊佛像颜面的类型与其他石窟里数量繁多的北魏佛像的类型迥异,反而与后来兴盛于唐代的面颊丰腴的佛像很相似。它们几乎完全摆脱了犍陀罗美术、中印度美术和中亚美术等蓝本的影响,如果非要说出它们的关联的话,用一种勉强的说法,那么,多少融进了几分中印度美术的风格。

此外,这座洞窟里还有七座巨大的佛像,七座都是立像,一尊最大的佛像居于中央,左右分别有三尊胁侍菩萨面南而立(再次参见第八十三幅图片)。

[第十六窟]这座洞窟中央摆放着一尊相当巨大的盘腿而坐的佛像,因此,这座洞窟的平面图面向北方形成了“凹”字形。石窟左右径约为十七米,从“凹”字最深的部位测量其进深,到前壁距离约为十米。入口处宽约四米,在面对入口的、宽约二米的壁面上,还雕刻着几座美丽的佛龛。这座洞窟的两侧还有较小的洞窟。

第十六窟呢,在其前面也有一片被低矮的土墙围住的菜园子,并且入口处被砖墙间隔开,现在作为磨坊在使用着。

东西两壁相连成了一座穹隆,上面有如棋盘一样雕刻着无数座小佛龛,十分壮观。第四幅图片是这座石窟入口处西壁壁面上的群像的照片,展现了残损较少的、北魏佛龛的此类壁面中最好的典型。

第二十六幅插图 西方第十五窟的佛像(由本书作者临摹)

[第十七窟]这座石窟里面,两座高大的立像尤其醒目。其中的一尊面容特别,是在其他洞窟所不曾见到的(参见第八十六幅图片),表情相当男性化。此外还看到了一尊相当小,但是面容颇具印度风格的佛像。

[第十八窟]一尊巨大的倚像独领石窟西壁壁面(参见第五幅及第八十七幅图片)。佛像双腿左右的空间里以及左侧弯曲着成为前壁的部位,刻着好几座美妙的浮雕(参见第十三幅图片)。

其中之一正如第二十九幅插图所示,是一个手捧火炉的人物;此外,另外一个是几个人的群像中的一部分(参见第三十幅图片)。每座雕像都饱含肖像韵味,尤令近代人赏心悦目。

今天下午画了这些人物像的写生画。

[第十九窟]这是容纳了那尊著名的大佛(参见第一幅至第三幅图片)的石窟,可以说是一座大佛龛。石窟前面约占两三米,盘腿而坐的大佛的膝盖占了大半部分。另外,大佛的后面挖掘了一条弧形地下通道(参见第八十八幅、第八十九幅图片)。

第二十七幅插图 西方第十五窟内部的小佛(由本书作者临摹)

这尊大佛曾屡次引起争议,此外,关于其雕刻技术以及其起源传统等,都应该展开激烈的讨论,但我并没有被它特别打动(参见第九十幅、第九十一幅图片)。刻在大佛光背上的小佛像中,常有相当出色的精美之作,这些雕像与雕刻的韵致颇相仿佛(参见第九十二幅图片)。云冈石窟中最古旧的洞窟,我想,大概是与这第二十窟相邻的四五座大石窟吧。

[第二十窟]这是一座比较小的石窟,上下两层分别刻着比较大的佛龛,上面刻着三尊佛像,四周以数量繁多的小佛龛加以装饰(参见第八十八幅图片左端以及第九十三幅图片)。

第二十八幅插图 西方第十七窟东壁的拓本(由本书作者拓制)

从这座石窟以西,除了一座建有一根塔形柱的较大的洞窟以外,都是一些小洞窟。沙畹把这些小洞窟标上了从A至H的编号,当然,实际的洞窟数量要多于此(参见第九十幅至第一〇五幅图片)。

规模很小,亦经历后世的重修,任凭风吹雨打自然荒废着,然而在这里却有许多令人喜爱的作品。我们曾经抱守着的六朝佛像的概念,在这里依旧无需一丝订正就完全行得通。

A、B、C……以西的洞窟,目前尚未考虑它的地位。

今天下午,我们在第十七窟和第十八窟里,为那些比较容易着手的佛像制作了拓本,然后,又给第十八窟里的群像画了两三张写生画(参见第三十一幅插图)。无论如何,制作拓本都是最难的一项作业,一阵风就会把纸吹跑;而且岩面粗糙,纸很易被磨破。

一位身着西装的中国绅士携着夫人和众多随从来到附近,在我们正进行作业的洞窟前开枪放炮,人群汇集起来,狗也叫着,乌鸦和鸽子等惊叫着四散而去。

小白今天前往大同,傍晚回来了。

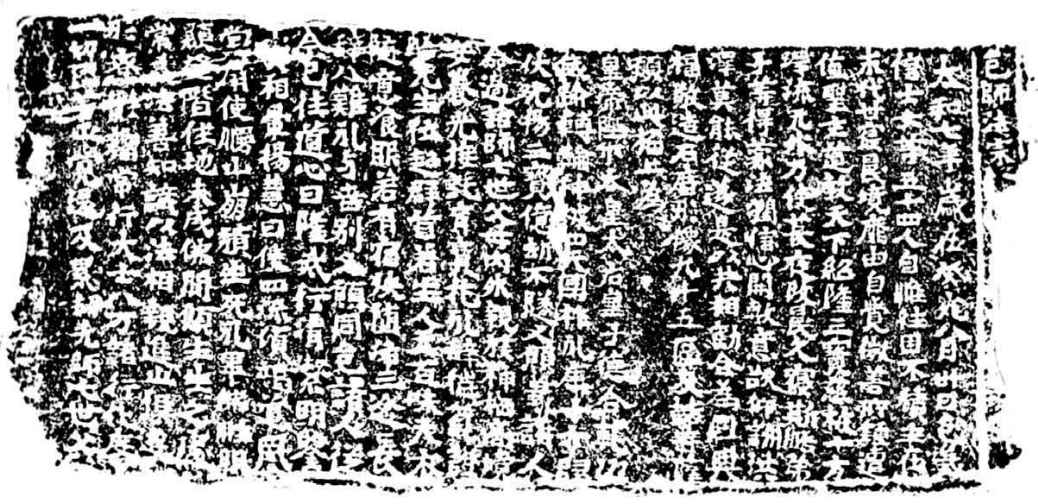

晚上,我们正在房间里工作,寺庙的和尚来了,为我们带来了数日前约好的第七窟里云冈唯一的碑铭拓本。他给我们看了一张写着下述文字的纸片,大肆吹嘘自己的好意。

二位先生台鉴,所言碑文一节非常第一注意(4),现在镇守使派人保存,一概不准随便送人。因阁下贵国来此路远、惟爱古迹,吾将此纸敬送一张可以免言,如本国人知晓,与名誉上最不欢喜。

第二十九幅插图 第十八窟前壁面上的浮雕人物拓本(由本书作者拓制)

第三十幅插图 第十八窟群像中的一部(由本书作者临摹)

第三十一幅插图 第十八窟西壁下面的雕像(由本书作者临摹)

就是这样一段文章,行文粗拙但意思却很易懂。过分地虚张声势,显然这是假的。

再看拓本(参见第三十二幅插图),碑面磨损很严重,我们没能全部读出来。

(追记:根据常盘、关野二位先生所记,将其再次抄录如下。)

邑师法宗……

太和七年.岁在癸亥.八月卅日.邑义信士女等五十四人.自惟往因不积.生在末代甘寝罠境.靡由自觉.微善所钟.遭值圣主.道教天下.绍隆三宝.慈被十万.

泽流无外.乃使苌夜改罠.久寝斯悟.弟子等得蒙法润.信心开敷.意欲仰训洪泽.莫能从遂.是以共助劝合.为国兴福.敬造石庙形象九十五区及诸菩萨愿以此福.上为

皇帝陛下.太皇太后.皇子.德合乾巛威逾转轮.神被四天.国祚永康.十万归伏.光扬三宝.亿劫不坠.又愿义和诸人命过诸师.七世父母.内外亲族.神栖高境.安养光接託育宝花.永辞秽质证悟无生.位超群首.若生人天.百味天衣.随意飡服.若有宿殃.坠洛三途.长辞八难.永与告别.又愿同邑诸人.从今以往.道心日隆.戒行清洁.明鉴实相晕.扬慧日.使四流湏竭.道风常扇.使慢山崩颓.生死永毕.佛性明显.登阶住地未成佛间.愿生生之处.常□法善知识.以法相亲.进止俱游.形容影响.常行大士.八万诸行.化度一切.同等正觉.逮及累劫.先师七世父(5)

第三十二幅插图 第七窟东壁碑文拓本

第三十三幅插图 第七窟内部拓本(由本书作者拓制)

(追记:日后,在第七窟里到底还是发现了如第三十三幅插图所示的雕刻。)

九月十九日 云冈

今天晴天,比较温暖。

今天又进入了第二窟,画了中央佛柱前面的大佛前的那群和人的身高相仿的菩萨像中二三座的写生画(请参看九月十二日的日记)。木村君揭开了菩萨像的假面后,美丽的处子般的幻影就完整地显现出来了。从脚下开始测量,到头上的横线位置,高约一米八。

在这群菩萨像中,有的雕像举起双手,呈明显的舞蹈姿势站立着。

同样的雕像在柱子的东西两侧以及后面也有,每一尊的残损都很严重,也经历过相当粗拙的修理,因而失去了原来的形状。

尽管是白昼,但由于光照微弱,所以仅仅朦胧可见的位于西侧的两尊人物像构图尤其良好。其中一人虔诚合掌笔直地站立着,后边的也是,一个人把右手举到头上,而左膝微微弯曲。其后,我举着油灯再次仔细观察这些雕像,看到这些雕像的颜面也曾经用厚厚的灰泥涂料修饰过。

小白又把这座洞窟里佛传图上的装饰花纹制成了拓本。

今天来了四个参观的人和一个乞丐。下午四点一直是我们用下午茶点的时间,今天吃了一个西瓜。

薄暮时分,我开始画第四洞里面入口穹隆上的群像的素描,用的是木炭纸。

画完素描后,又开始进行丈量。

夜晚,旧历八月初八的月亮洒下了皎洁的清光,我们与小白和寺僧相伴,沿着静寂的山道散步,在走到丘陵南边尽头时,小白放开嗓子唱起了不知是什么戏曲中的某个唱段。虽然是一段适合配上“叮叮咣咣”这样的唱词的曲子,但是那唱腔却无限悲愁。也许,今后每当唱起这首歌,我们就会忆起今夜的情景吧。

归途上,我们一边漫步在家家已经闭门上锁的村落的大道上,一边把这首歌反复唱了好几遍。然后,回到寺庙后,那余韵不由得唤起了一股游子之思,于是登上钟楼,在月光下低声吟唱起来。

还有一些时间,所以,再补写一些有关雕像修理的事项吧。

第一,是厚厚地贴上一层纸,然后涂色,再画上眉毛眼睛等。第二,在原型上面厚厚地涂上一层泥,或者以塑膜来修补其中的某一部分。

所涂色彩或者是褐色,或者是金色,花里胡哨的,很难看。特别是描画眼圈儿、点睛时,将眼圈儿拉大了,原来那端庄大方地睁圆的上半个眼睛的眼睑上的情感已经完全被抹消了。而外侧眼角被画高了几分,成了一种尖锐犀利的表情。

此外,洞窟里的雕刻大面积遭到毁损的地方,如第七窟和第八窟,多半都是用绘画来修补了颜面。而那些修补后的图画主体,则变成了道教的人物像;或者,主佛的大佛头像一经修补,那头像则融进了喇嘛教式的佛像的丑陋。

九月二十日 云冈

拍摄了东方的菜园子后面的洞窟后,又画下了石窟附近的示意图,并丈量了东方的大窟。

今天从早晨起天一直阴着,感觉很冷。下午,从大同来了许多游客,其中有的人衣着十分奇怪,仿佛大街上走来走去的活人广告所穿的衣服那样醒目刺眼。

东方的大窟比我们预想的还大,除了雕刻了三座大佛像以外,其余的都没有雕完,就那样一直残存到一千几百年之后的今天。

此外,我还画了东端洞窟里雕刻着龙的图案的穹隆的写生画(参见第三十四幅插图)。

第三十四幅插图 东端第一窟入口穹隆(由本书作者临摹)

傍晚,天空布满阴霾,看不见太阳,唯有接近山岭的西边的天空闪着微弱的淡黄色光芒,依依昭示着太阳此刻刚刚下山。那一抹微弱的阴影反射到东端洞窟前面的浅浅的水洼上,以盘腿而坐的佛像所在的佛龛为前景,而萧萧废都成为远景,真真切切地展开了一片以遗迹故址式的哀愁为主题的情调风景。

这一带的风景皆以明朗的代赭色砂岩层为主色调,无论田园还是房屋、墙壁都是这样的色调,只有些许绿色是表面上的釉,使人感觉整个村落仿佛就是一只大陶器,甚至可以为其命名曰“素陶之村”或者“桂兴釉的田园”。

晚上,我们举着煤油灯来到第五窟以下的几座洞窟,对小白指定了明天应该制作拓本的地方。这时,偶然发现第五窟大佛的后面有一条低矮的隧道,隧道墙壁上有一片令人惊讶的佛像群像。与其说是群像,不如说是群像的痕迹。比人的身高略低几分的几十个人排成了一横排,而在那上层里,一群无比奔放的飞天站成上下两段翩然并排排列着。如果这面石壁的破坏不这么严重的话,或许可以和龙门石窟的宾阳洞里的群像相提并论呢。之所以在如此昏暗的地下道里雕刻出这些人物,或许是从前的人们全然不考虑赏玩性效果而孜孜雕琢的吧。或者,那些佛像尚未毁损时,借着微弱的灯光仔细观看的话,一定会显现出特别的印象吧。

在昏暗的洞窟的里面,突然有灯光射进来,同时有什么人闯进来的声响,麻雀受了惊吓,慌忙从洞穴里飞出去,我很轻易地就捉到了其中的一只。

与此相同的带着雕刻墙壁的隧道在第六窟和第一窟的大佛的背后也有,印象和第五窟那里的大体相同。

对于北魏工匠们的思想,我们大体能够理解了。日后,即使在我们掌握了中国古代的佛像学知识之后,大约我们也没有误解或者歪曲北魏艺术思想吧。

此外,这些佛像的艺术风格,比那些古典特征通常较强的日本推古天皇时代(544—628)的佛像更使人感到和蔼可亲。这些雕像往往摆脱了佛像的痕迹,浑身浸透着自由的人物肖像的神韵,为我等后世的观赏享乐者带来了无限的喜悦。

佛像相当简洁质朴,但具有浓郁的人情味。

制作了神情若此的雕像的工匠们,在美术造诣方面的北魏人独特的心境与感觉,以朋友一样的亲切和体贴,使我们能够亲近并去理解。

然而,我想,也许下次我重访奈良的时候,能够怀着与过往不同的亲切感一边微笑着,一边观察那些古老的雕刻吧。

今天下午,给故园的亲朋好友们发了信。

我们一日三餐的内容如下:早餐是馒头配两个菜,午餐是三个菜,而晚餐的菜肴常常是四样以上。伙夫笑着说,今天一天我们两个人一共吃了二十五个鸡蛋。菜肴的材料主要是鸡肉、猪肉及其内脏。今天做了糖熘山药,不太好吃。果酱味道也不佳。香烟最近抽的全是前门;我们带来的咖啡喝光了,所以,现在每天都在喝中国产的红茶。只要适应了那些不卫生之处,就不会营养失调。用餐时间分别是早餐八点半、午餐二至三点、晚餐七点左右。

服装是夏季和冬季的内衣各一件,上穿俄式衬衫,然后再穿上一件夏装,外面罩上外套。头上戴的不是帽子而是头盔;脚上穿着袜子、绑着皮制绑腿,仅此装束夜里会感到冷,常常要再加上两条毛毯紧紧裹住身体。

由于被褥短缺,所以,睡眠常常会受到影响,早晨偶尔会感到关节疼。

九月二十一日 云冈

上午画了第一窟后室里面那一尊手捧火炉的菩萨像的写生画,午餐后丈量了第五窟、第六窟、第七窟、第八窟和第九窟。吃了一个西瓜后,又画下了东方西侧第十六窟大佛的面貌,还制作了以第九窟和第十窟之间的峡谷为中心的前面图。

晚餐后,木村君和小白以及伙夫等一起举着煤油灯和蜡烛,又带上爆竹式弹弓去东方大窟里面捕鸽子。仅仅是些微的光亮和声音就使三十多只鸟受到惊吓慌作了一团。然而,那不是鸽子,而是红嘴鸦。

小白投掷的石头打中了其中的一只,那只黑色的怪鸟就像中国鬼神故事中常出现的鸟状妖怪一样啪嗒啪嗒地坠落了下来。今天晚上,把这只怪鸟监禁在了关帝庙的后边。

今天阳光灿烂,很暖和,所以脱下身上的两件衬衫洗了,又用开水擦洗了身子。

晚上,云朵密布,风又吹响了。

讲一下发生在今天下午的一件新鲜的趣事吧。我走在村里的街道上,前面走着一个女人,身穿一件不太整洁的、深蓝色与茶色相间的大方格子上衣和黑色的肥腿儿长裤。她似乎感觉到了后边有人,就回头看了一下——毫不夸张地说(后来木村君也做证),那真是令人惊鸿一瞥的美貌啊!那是一种足以超越任何好恶基准的、引人由衷尊敬的美丽。

这个村子里的男童女童里长相漂亮的人非常多,这一点先前我就注意到了。或许是因为这个村子真的地灵人俊吧。

似乎是意识到了我的惊诧,后来她又两次三番地回头顾盼。虽不是红叶山人(6)那司空见惯的描写手法,我想,她一定也知道自己貌似天仙吧。

从面相上看,云冈的佛像可以分为几种典型:第一类,最显著的是第十九窟里裸露在外的大佛(参见第三幅、第九十幅和第九十一幅图片)。第二类是东方大窟中的三尊雕像(参见第七十二至第七十四幅图片)。这三尊雕像与前者有些相像,但风格迥异。

第三类是西方的石窟,尤其是A窟以后所看到的各座菩萨的面相(参见第九十七幅至第一〇二幅等图片)。其中表情最意味深长的,是第七窟前壁的大佛像的容颜(参见第六十三幅图片)。这些佛像中也有几座属于中间型的。

第四类暂且为之命名为唐式,例如第二十六幅插图。

此外,第五类,如第三十一幅插图和第十三幅图片所示,想必是工匠们以特别的肖像韵味雕刻出来的。

其他较为怪异的雕像里,有雕成人像柱的鬼面。整体来看,这是一张面颊丰腴的童颜,但眼睛刻得更大,而且鼻梁上雕着皱纹。此外,貌似土耳其人的蓄着红色络腮胡子的大汉也是特有的一种典型,雕刻在了第二窟中央柱的侧面。还有一尊雕像类似于犍陀罗美术中的婆罗门像。

除此之外,仅有的几尊特殊的雕像有第十七窟中貌似印度人相貌的雕像和第二窟天棚上貌似犍陀罗雕刻中的人物像。

关于衣裳、褶皱等典型,日后得闲时或许会记述下来。还有,关于动物的种类(象、马、牛、孔雀、狗和伽罗荼等),诸佛手执的香炉和三叉,以及手的标志、四肢的姿势、头发的编结方法、佛塔的形状乃至表现在雕刻中的建筑性要素以及花纹等,很想记述下来,但由于相当繁杂,所以,只好省略不记。

而关于呈现于各座石窟中的佛像信息或者艺术思想,今后恐怕也难以详细阐述。

九月二十二日 云冈

从前天起,木村君开始在一整版的瓦特曼(Whatman)纤维滤纸上画第二窟西壁上的大合唱雕像的素描。不管怎么看,这面石壁都相当精彩。

今天我的作业内容是画第一窟后室南壁的佛像颜面、南壁上的白象背上的五重塔、第五窟至第七窟等洞窟内的佛像的衣褶、第七窟前壁的大佛和第十三窟的佛像的写生画。

我们和村民们渐渐熟悉亲密起来,尤其对村里那些体格健美的青年和眉目可爱的小女孩产生了怜爱之心。

阴历十五就要到了,今晚也是一轮明月。

九月二十三日 云冈

薄暮时分的一个小时实在是一段宝贵的时光。我对沙畹编号的E窟、F窟、G窟、H窟等或用步伐或用卷尺进行了丈量,之后,给正在山下的田地里干活的农夫画了写生画。开始时,还有两头毛驴在谷子上面画着圆圈儿走着,用磙子把庄稼碾碎,但此时毛驴已经被放走了,只剩下农夫们在那里收拾着。他们用大扫帚把麦秆谷草扫在一起、打成捆堆积起来,或者用簸箕一下一下地筛着谷子。这样遥远的、无声无息的劳动,给这座宛如一只素陶坛罐一样的村落增添了更深一层的静寂,如同黄昏时分那种令人浑身震颤的心绪,激荡不已。

对面丘陵上方的天空,起初是一片祖母绿色,上面密布着乌黑的层云。渐渐地,浓云匆匆散开,紧接着,大颗大颗的雨点儿有一下儿没一下儿地啪嗒啪嗒敲打在我的画板上。我们急忙收起用具,而山下的农夫看样子也加快了劳动的节奏。

第三十五幅插图 西方A至G的各座佛窟(由本书作者临摹)(续下图)

第三十五幅插图 西方A至G的各座佛窟(由本书作者临摹)(继上图)

两个骑马的人如同行走在雨果·冯·霍夫曼斯塔尔(7)的叙景诗里一样,匆匆穿过了田间小径。

我们一边躲闪着猛犬,一边走上了大路,在熹微的光亮中回到了宿舍,一路上遇到了好几头毛驴。这种动物在这座约有七十家住户的村子里是一种颇具兴盛热闹意味的、宝贵的工具。

雨并没有怎么下,只是天气变化相当急剧。石佛寺前面的大杨树的树枝上聚集了上百只麻雀,十分喧闹。也有几十只红嘴鸦忽然像暴风雨一样拍打着翅膀呼啸而来,紧接着又在低空盘旋着一哄而散。我想象着,在那大杨树的后面,莫非住着《聊斋志异》中那对善良的鱼容、竹青夫妇?

我坐在门前的护围墙上,瞻望了一会儿眼前的风景。而户外的微弱的光线尚能照清楚各种景物形状,于是我又走到第七窟前面,画了那尊推古型的、无比端庄的坐像颜面的写生画。其实昨天上午也试着画过,但光照强烈,明晃晃的,没能画好。

此时微弱的光照下,绘画效果无可比拟,但一旦画在纸上,结果竟然似是而非。至少只有这尊佛像若非实地亲眼一睹,是无法领略其真正的神韵的。

[A窟](以下参见第二十三幅插图中的平面图以及第三十五幅插图。)两座推古式佛像(参见第九十四幅和第九十七幅图片)。

[B窟]衣裳呈X状的倚像。也是刻着犍陀罗式衣褶的小佛像(参见第九十四幅图片)。

[C窟]有一座保存比较完好的、美丽的推古式佛像。

[D窟]从第二十窟到这座石窟约有四十二步的距离。这里还有壁墙,越过壁墙就来到了下一座石窟(参见第九十八幅和第九十九幅图片)。

[E窟]这座石窟里面有被我们命名为“被砍杀的与三”(8)的两座佛像。一座身着X状衣裳笔直地站立着,面容是美丽的推古式容颜;另一尊位于其左边,弯着腰合掌而拜。这一尊的面相看起来有几分狡猾(参见第一〇〇幅图片右端)。

[F窟]这座石窟里面也有一尊小型的“被砍杀的与三”。

[G窟]这是出现在第一〇五幅图片右侧的石窟。

[H窟]这是一座入口约为两米、里面方圆为六米的石窟,石窟中央亦立着一根塔形方柱(参见第一〇一幅图片)。石窟东西两壁上雕刻着数量众多的小佛龛,每座佛龛里都坐着一尊佛像(参见第一〇二幅至第一〇四幅图片)。

H窟以西还有许多小佛洞,但早已没有特别醒目的了。

九月二十四日 云冈

今天第一次进了第十三窟(参见第五十一幅至第五十三幅图片)。我们与将此窟借为私用的农家进行交涉,让他们打开了通往后室的门。于是,我们看到了这里出人意料的精彩雕刻。从整体印象来讲,和第四窟的佛籁洞异常相似,使人觉得它们是姊妹洞窟。入口穹隆下面的两面侧壁上,雕刻着飞天和三面四臂怪神几乎与第四窟的统一部分相对称,只是这尊怪神没有骑着牛或鸟等动物。穹隆拱洞的部位,雕刻着珊瑚树枝以及孩童(参见第三十六幅插图)。

第三十六幅插图 第十三窟的人物写生(由本书作者临摹)

后室的前壁上刻着三排佛龛,每座佛龛里都有一座大佛,左右两侧的前壁亦然。

正面墙壁分为两层,上层的佛龛里坐着三尊佛像,左右分别站立着胁侍菩萨;雕刻在下层的两尊佛像已经被严重损毁了。

在这里作为人柱像而被使用的一个儿童雕像完全是裸体形态,身体轮廓和肌肉的肥瘦程度与欧洲中世纪的雕刻作品完全相似。

吃过夜宵后,我抓住寺庙里的一个和尚,跟他学习了一点儿此地的方言。此地方言和北京话的发音相当不一样,特别显著的区别是,没有“n”这个音,比如,把“您”读作“ni(你)”,把“恩”读作“nia(尼亚)”,把“糖”读作“ta(它)”,把“红”读作“hao(豪)”。

九月二十五日 云冈

今天是阴历八月十四。上午修补了第二窟里的那座合唱天使团的写生画,一直干到下午五点,涂上了色彩,终于完成了这件大事。

之后,登上了三楼,把门前的村落以及更远处的农家生活的风景画成了写生画。

晚上,又和寺庙里的和尚交谈了一会儿。他在这里已经住了二十多年了,清晰记得我国的伊东先生、冢本先生以及沙畹等前辈前来考察的事。

九月二十六日 大同

昨夜寒气尤其猛烈,我们穿得单薄,毛毯又脏,这越发坚定了我们离开此地的决心。

拿着照相机在西方的每一座石窟前一边转悠一边拍照,至于拍得成功与否根本没有把握。

下午,下雨了。我们雇了马车,两点半到达了大同,我们再次成了东华客栈的旅客。在雨中我们撑着伞参观了大同府。大同府位于街道尤其纷繁交错的武定街(北)、永泰街(南)、清远街(西)与和阳街(东)相交之处。和阳街道路一侧的观音堂对面,有一面巨大的影壁,是一幅用大块陶版拼合而成的巨龙图案。影壁的制陶技术实在令人惊叹。

我感到自己一定过于絮叨了,所以,就此暂且结束对云冈的记录吧。

————————————————————

(1) 《新斋谐》:清代诗人、散文家袁枚(1716—1797)的作品。

(2) 灵巧的带着某种机关似的器械:大概是碾子。——译者推测

(3) 柿本人麻吕(约660—720):亦写做“柿本人麿”,日本飞鸟时代著名的歌人(和歌诗人),也是《万叶集》最具代表性的个人。后世将其与山部赤人并称为“歌圣”,也是日本古代“三十六歌仙”之一。——译者注

(4) 译者注:此处为原文。

(5) 译者注:此处及以上皆为原文。

(6) 红叶山人:即小说家、俳句诗人尾崎红叶(1867—1903),代表作有《三个妻子》《多情多恨》和《金色夜叉》等。

(7) 雨果·冯·霍夫曼斯塔尔,Hugo von Hofmannsthal(1871年2月1日—1929年7月15日),奥地利诗人、作家、剧作家。

(8) “被砍杀的与三”:与三是日本的一部著名歌舞伎世态剧的男主人公,因为与某个男人之妾私通而被处罚,全身被砍了34刀。剧名为《源氏店》《被砍杀的与三》或《阿富与三》。——译者注