第二十七章 中国东北义县万佛洞

目录

总说

一、万佛洞所在地与现状

二、万佛洞东区

三、万佛洞西区

结论

总说

义县万佛洞最早载于明正统八年刊行之《辽东志》“寺观条”,曰

万佛堂 城西十五里有山俯瞰凌河魏景明间好事者于南岳 石佛像

石佛像

大小无数故名

所谓城西,即指义县(义州)城之西方。据此可知魏景明年间雕刻大小无数佛像于石壁。又,《盛京通志》亦载

万佛堂 在城西十五里堂址三楹

前殿三楹大门三楹前有山

俯瞰大凌河南崖刻石佛像大小无数

距今二十余年前,松井等、箭内亘、稻叶君山三位先生于调查中国东北之际探访万佛洞。1912年前田侯爵家翻刻之《辽东志》解说部分有稻叶博士对万佛洞之评论:

本书云寺系拓拔魏景明年间建吾等据此指示曾一度访查发现不止于此史迹另于邻地探得太和二十三年499石窟寺一座

据此余夙知有万佛洞,打算有机会即探访。1932年10月初旬余与工学学士竹岛卓一先生一道为调查东北古迹至沈阳,在访问沈阳铁路管理局局长阚铎先生时说,希望在结束长春以南地区调查后再向西往锦县调查砖塔,阚铎先生回答锦县以北义县附近有北魏石窟,并怂恿余等前往探访。余对此渴望多年,但两三天前于大连购得“满铁”[1]发行之八木奘三郎所著《续满洲旧迹志》,一读方得知此万佛洞石窟毁损严重,几乎不知所踪,其石佛亦多为后世修补,且该地土匪出没无常,有生命危险,故又怀疑是否有探访之价值。阚铎先生胸怀良好意愿,特派遣督察员高德瑞先生前往义县调查实际情况。余等根据其报告得知石佛遗存犹多,始决定探访该洞。

10月18日夜(高德瑞先生调查万佛洞当日)匪贼约两三千人袭击义县,被击退。余等预定27日自沈阳至锦县,得到其前一日又有两三千匪贼来袭锦县被击退之报告,故延期一日,于28日出发至锦县,29日到义县,30日到达目的地,开始调查万佛洞。

阚铎先生命高德瑞及数名警员自沈阳随行,又承驻屯锦县××师团长西中将之好意,着驻屯义县之田边少佐特地派兵保护,且给予余等往返乘坐火车之特殊便利。义县公署亦随派巡警各自加强保卫,由此得以在短时间内简单完成调查工作,实为有幸。秉承阚铎先生意旨,荒木清三先生代东道主特为余等担任石窟平面实测工作。第二三五图、西区石窟平面图即荒木清三先生所作。今于草此文章之际,特向以上诸君表示谢意。

一、万佛洞所在地与现状

万佛洞开凿于义县城西北二十里或锦承铁路义县站西北约十二三里大凌河对岸崖壁上。余等一行四十余人于当日上午七时分乘两辆军队调拨之卡车从义县出发,到达义县车站后换乘军用警备列车,在石窟对岸下车后向北走过大凌河河滩,再乘小舟渡过河流,后沿着河滩向东约走一千多米始达万佛洞。时间正好九时。之后余主要制作石窟草图并进行记录,竹岛学士拍摄石窟内外照片,荒木清三先生专门从事石窟平面实测工作。因约定午后二时军队列车到对岸迎接,故至迟午后一时必须离开此地。其间四小时不吃不喝努力工作,但因窟内遗物意外地多,故无法进行充分研究,为憾。

万佛洞位于大凌河左岸丘陵崖垅,坐北朝南,以中央蹬道为界,分为两区,东区断崖开有六窟,西区断崖亦开六窟。东区毁损明显,唯其第五窟内遗留一尊稍完整之坐佛。西区亦毁损严重,然犹有部分遗存,北魏时期佛菩萨像、天人像等原样遗存者不在少数,故可知当年样式之一斑。

东区山上耸立奇异佛塔,人称文峰塔。西区西北约一里有村落,人称万佛堂村,亦有关帝庙,然余等全无调查之时间余裕。(第二三二图)

第二三二图 义县万佛洞东区全景

二、万佛洞东区

东区在突出于河滩圆形断崖中部,开有六处石窟。进入东面新建砖拱门至第一窟,而后经第二、第三窟到达第四窟。此第四窟邻北向西有第五、第六窟,然内部无通道,今须从东西区中间蹬道攀缘险峻崖壁前行。

第一窟 方十尺许,四壁、穹顶已不复当年景观,毁损严重。后壁与西壁后半部今涂以白灰,前面开窗,西壁前半部有去往第二窟之通道。

第二窟 亦全毁损,仅存后壁与侧壁之一部。穹顶已失其大部。其下方架广四尺许之木桥,人称万缘桥,通第三窟。似乎当年石窟方约九尺。

第三窟 稍大,东西约十二三尺,南北约十尺,四壁、穹顶全部剥落,不留当年雕刻。今正面佛坛安置千手观音坐像与左右肋侍菩萨坐像,皆近世补作,其价值不足以观。

第四窟 方六尺五寸许之小窟,西面涂白灰,筑坛,其上安置道教两神像,亦为近世补作。顶棚略呈穹形,毁损颇严重,然当年中央莲花装饰犹存,为浮雕形式,其细部残缺不全。南壁上方有造像铭,其下方后世设窗,破坏此造像铭下部。铭文多残缺,难读之处不少。据铭文可知该石窟系员外散骑常侍昌黎韩贞与前建德郡承□连□军主吕安辰等于“大魏景明三年五月九日造”。

此第四窟外壁刻有仁王像,然多残缺,且失头部。

第五窟 开凿于向外突出之岩壁西面,无通道可到达,须从后方东西区中间攀缘危险岩石往返。窟小,方七八尺。幸而由后壁刻出之坐佛像保存稍完好,如同当年。其旁壁浮雕千体佛小像。

此佛像于万佛洞中属几乎未经后世改造之唯一实例,趺坐于简单手法刻出之莲座上,两腕、两手近世涂白灰,略有修缮,然其头部存留既往样式,脸稍细长,眼如杏仁,面带微笑,耳平板,最能体现北魏时代特征。其背面以白贝壳粉描出背光,乃后世补出。此石窟于悬崖上难以接近,故免遭后人毁损与无益修补,得以存留当年风貌,可谓侥幸。

第六窟 系小佛龛,与第五窟北面相邻,坐东朝西,毁损严重,当年雕刻悉数不存,今内悬铁钟。(第二三三图)

第二三三图 义县万佛洞东区第五窟本尊

三、万佛洞西区(第二三四、二三五图)

第二三四图 义县万佛洞西区全景

第二三五图 义县万佛洞西区平面图

西区石窟群开凿于东区西面断崖之中部,以蹬道为界与东区相隔,共有六窟,然往日河水暴涨时此类石窟群前面除第一窟外,悉数被破坏,仅残留后半部,故如今往往于其前面筑砖墙,于相邻石窟间新开通道,各石窟皆有欠完整,只能从壁面与穹顶之一部窥见当年雕饰。唯第一窟有幸开凿于深处,得以平安存留至今。而内部佛像悉为近世改造,已不可见当年样式。又,第六窟前半部分已崩塌,刻于内部后壁之大佛像今外露。

先从东端砖壁中小门进入,可见一小僧房建于凿开之岩洞内,西邻留存稍完整之第一窟。由此向西通过第二、第三、第四窟可达第五窟。第六窟如前述,前面崩塌,大佛外露。后世于此大佛背后开通道,可达西面小僧房。

第一窟 石窟群中规模最大,且开凿最深,故有幸平安存留至今。其前面今筑砖墙。穿过小门可见其内部有一小庭院。

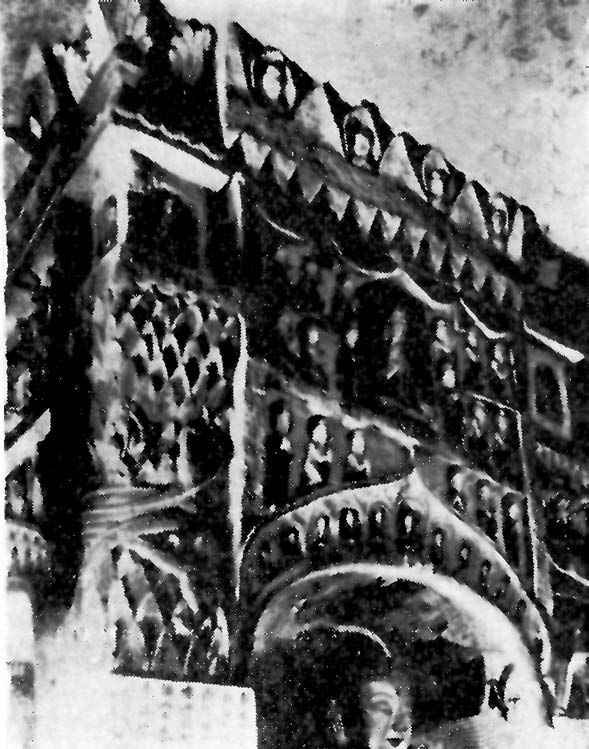

石窟前面作三处外廊,设三处入口,左右端刻仁王像,然此仁王像为近世修补,今显丑陋。窟内约三十尺见方,中央留十尺见方之壁体,四面各作佛龛,佛龛内安置坐佛像。此外,左右雕刻罗汉立像,可惜皆为近年修补,不复当年样式。佛龛上冠以列刻小佛之莲花拱,又于其上刻三层小佛龛与众多供养人物,其上方接穹顶,刻天盖图纹,中央壁体各隅角刻蟠龙支撑千叶莲花图纹,其上方刻小佛阁,屋檐四隅雕刻忍冬图纹。此类中央壁体上方雕饰有幸完好存留至今,颇为壮观,精确传递出北魏雕刻之精髓。

窟内四隅隅角刻四天王像。东西北三壁面各排列三个壁龛,龛内安置坐佛像。佛龛间分刻两罗汉立像,可惜悉为近世补作。佛龛上方壁面阳刻天盖、天人等,亦为后世改作。(第二三六、二三七图)

第二三六图 义县万佛洞西区第一窟内部中央壁体上部

第二三七图 义县万佛洞西区第一窟内部穹顶

此石窟与山西云冈石窟及河南巩县石窟寺中北魏石窟之平面规模相当,当年曾颇为壮观,然石质较疏松佛像残缺严重,且经后世补作、改作,颇可惜。即令如此中央壁体之雕饰、穹顶天人之阳刻等多显示北魏样式之一端。

第二窟 通过第一窟外廊西端小门可达第二窟。今改作长方形,后壁平涂白灰,彩绘两菩萨坐像。前壁中央当年入口为后世堵塞,涂白灰,描画大佛、罗汉、小佛像等,然其他壁面原样存留,上方正中作坐佛龛,左右作四行小佛龛,东端下刻坐菩萨像。(第二三八图)

第二三八图 义县万佛洞西区第二窟内部

穹顶呈穹隆状,正中刻莲花形,四周与四隅浮雕飞天与立菩萨像,然今仅存三飞天、一菩萨,其他悉数残缺。穹顶下东壁面遗留当年佛龛上部。龛上冠以列刻小佛之莲花拱,龛内残留两背光之上部,故可知当年龛中安置二佛并坐像。

第三窟 通过第二窟西面遭破坏之小门,可达第三窟。第三窟前壁入口亦堵塞,涂白灰,描画大佛与小佛像。当年左右壁有佛龛,然后世开通道时被破坏,东面仅留拱轮形迹。后壁佛龛亦全失,今壁面平涂白灰,描坐佛像与小飞天。顶棚正中留莲花痕迹,其余全部残缺。

第四窟 过第三窟西面小入口可达第四窟。第四窟前壁下方长方形孔(入口?)被白灰堵塞,描以大佛与小佛像。其上方正中刻盘腿弥勒像,左右方浮雕弥勒与维摩诘像,中间与下方阳刻供养人物与千体佛,皆原样留存,清晰反映出北魏雕刻之特色。左右壁与后壁剥落,当年雕刻已不存,后世于后壁涂白灰,彩绘两菩萨、小飞天等像。

穹顶呈穹窿形,今前方仅存两飞天阳刻像之一部,其余悉遭破坏。(第二三九图)

第二三九图 义县万佛洞西区第四窟内部

第五窟 位于第四窟西北部,石窟稍大,前半部崩塌,今前面筑护墙,后方设三间小佛殿,内部安置三坐佛、二坐菩萨。皆后世补作。

前壁东面一部遗存,勒碑形,有“北魏太和廿三年”刻铭,有幸大部留存,以此可知石窟年代。碑上为柱形,上冠以带鸱尾屋盖,檐下刻斗拱与人字形蟇股,其上刻维摩诘与小佛。

西壁中当年佛龛遭破坏,仅存背光右半,拱轮边今存五坐佛龛与拱缘下端龙形。其下方与拱轮相接,刻小佛龛。进一步,小佛殿屋角雕刻蟠龙支撑、位于千叶莲花上方之佛殿图案,颇精彩。蟠龙上方莲花前刻坐佛像,佛殿前刻小佛龛,其四角攒尖屋顶摹刻瓦形。

穹顶损坏严重,然有幸正中莲花图饰犹存,可见其四周阳刻飞天与小莲花。(第二四〇图)

第二四〇图 义县万佛洞西区第五窟西壁

碑形刻铭记述如下。其中记述北魏太和廿三年(499)四月八日营州刺史元景为孝文皇帝作石窟一区之事。其年代虽不及云冈,然仅次于龙门古阳洞之太和十九年,在中国各地开凿石窟之年代中名列第三位。人们不得不惊叹当年于此偏僻之地,营造如此石窟之北魏时代,其佛教是何等兴隆,其文化又是何等发达。

唯大魏太和廿三年岁次己卯四月丙午朔八日癸丑诸军事平东将军营州刺史元景为……皇帝陛下敬造石窟一区夫灵觉冲虚非像无以答其形妙门潜寂非唱……生灭昧识于慧旦将以轮回尘网缠服口弊……释迎如来契慈心于因初达妙致于遐劫……揖慧舟以拯溺夷姐济艰人天仰德功兰……田我皇代受命光口口口日新景福增崇圣……皇帝陛下诞口口口口高振古游神虚宗……兴援及州镇靡不口口况景藉荫洪基根……土虽丽岂同岩石之固于州城东北一百……暨浩沧右带龙川临清流以藻秽背修峦……明可以轨瞩东民信之威训穆然存道久……皇帝陛下资化无为一同率土享柞齐……明元皇帝栖神常住降及一切普沾……是诣速证大果又愿已身并诸眷属……文靡述国之侨社捞矾晌雍坪家视淞醉玄觉体空真口口口公谁究竟悟兹……空有同照无微口口调风洒泽怀……详险太合想作口口雕岩镂馆……建兹华窟投心请庆仰愿圣……上愿明元神栖妙宫受道……[2][囗表示缺损或难写汉字,……表示字为白灰覆盖][3]

第六窟 当年恐为大石窟,今仅存刻于后壁之大佛像,其前面悉崩塌,后世成露天佛。其背面被凿穿成通道,与西面小窟相通。小窟内西端设炕,供僧侣起居坐卧之用。

大佛像与台座后世以塑土全部覆盖,今无任何观看价值。背光亦同样。唯其左方(正对为右)立菩萨原样留存,残损虽多,然可知大体样式。又,大佛正对右上方刻一合掌菩萨,虽为后世补塑,然犹存北魏风貌。

穹顶后半残存,正中莲花雕刻亦半遗存。其旁有小莲花痕迹,然因剥蚀飞天皆不可见。(第二四一图)

第二四一图 义县万佛洞西区第六窟大佛像

结语

如上述,万佛洞开凿于北魏太和景明年间,其年代晚于云冈、龙门,为中国东北现存最古老之雕刻遗迹。因其岩质疏松与大凌河泛滥,遭到严重破坏与剥蚀,然于部分洞穴石佛及其他雕饰犹原样遗存,其样式与云冈、龙门北窟造像性质完全相同,成为证明当年义县系辽西重镇及佛教交流与文化传播中心之有力证据。我日本学者前有松井、箭内、稻叶三位先生进行调查,后有八木奘三郎发表略详细之报告,然其艺术方面之真正价值尚未为世人所认识。余等于往访之际不抱太大期待,预定于当日上午结束调查,午后二时至大凌河对岸乘坐特派军用列车返回义县城内,观看城内砖塔与其他遗迹,然于实地观看后惊叹石窟、石像遗存甚多,出人意表。经全力调查仍不能充分进行研究,有所遗憾。不过今日通过荒木先生之实测图与竹岛先生之照片,得以初步较明确地向社会介绍其部分真相,窃深以为幸。

本篇曾刊载于《国花》第四十三辑第五〇一号(1933年5月)。

————————————————————

[1] “南满州铁路株式会社”的略称,建立于1906年,也指该公司经营的铁路。日俄战争后根据《朴次茅斯条约》,以“让渡”的“北满铁路”(甲午战争后俄罗斯在中国东北部铺设的铁路)支线为基础,建设了大连至长春间的铁路干线和几条支线。该公司是一个“半官半民”的“国家特别政策公司”,曾兼营煤矿、港湾等事业,也负责铁路附属地区的行政工作。1945年被中国政府接收。——译注

[2] 原文辨识或抄录多有舛误。现按新中国成立后我国学者辨认出的残碑文字改录如上。参见http://tieba.baidu.com/p/1416991720。——译注

[3] 原注。