一、明陵

明陵位于昌平县以北二十华里(以下皆简称为里)处,俗称十三陵。因有明代十三个皇帝的陵墓而得名。所谓的十三陵是:

(1)永乐(成祖)长陵

(2)洪熙(仁宗)献陵

(3)宣德(宣宗)景陵

(4)正统(英宗)裕陵

(5)成化(宪宗)茂陵

(6)弘治(孝宗)泰陵

(7)正德(武宗)康陵

(8)嘉靖(世宗)永陵

(9)隆庆(穆宗)昭陵

(10)万历(神宗)定陵

(11)泰昌(光宗)庆陵

(12)天启(熹宗)德陵

(13)崇祯(毅宗)思陵

其中以永乐帝的长陵规模最大,位于天寿山南麓。其他各陵距长陵或二三里或七八里,皆倚天寿山而建。

自昌平向北行五里,有一石造的大牌楼,这就是明陵的第一门。其平面见图3-1,面阔五间,原涂有色彩,现已全部剥落不留痕迹。各部分的雕刻做工精细,十分秀美,可以认定是明代初期的手法。牌楼的北侧约三千三百尺处有一座大红门,二楹三阙,均为砖造。东西约一百二十六尺,南北约三十六尺,三阙各宽十八尺。内部是穹窿形式的藻井。屋檐是由石料制成的刳形,不出檐椽,极为坚实,具有纪念性建筑的性质。(见图3-2)

图3-1 明陵牌楼平面图

图3-2 明陵牌楼

大红门以北约一千三百尺处有一座碑亭,亭前有一对华表,八角形的台基上立着一根八角石柱。石柱顶端有柱头,上面饰有一种类似龙的动物,称作“往天虎”。柱子表面刻有云龙纹深浮雕,柱头下面有云板,与建在北京城内天安门内外之物大体上相同。整体高约三十六尺,柱子每面宽一尺九寸,台基每面的宽度是四尺一寸五分。雕刻的手法与牌楼相同,极为精巧。

碑亭是八十七尺六寸五分见方的双层建筑,屋顶为歇山顶。四面和中央各开有宽为十六尺一寸的穹窿道,穹窿道纵横呈十字形贯通全楼。中央立有一块大碑,底座为龟趺,高约二十七尺,题字为“大明长陵神功圣德碑”,最后刻着:

高熾謹述

洪熙元年四月十七日孝子嗣皇帝

此建筑的柱子等皆为砖造,所施色彩犹如木造。上下斗拱都出七踩,有两个昂。形式是我们所谓的“和样”与“唐样”的混用,界限不甚分明。

亭后也有一对华表,与庭前之物完全相同。

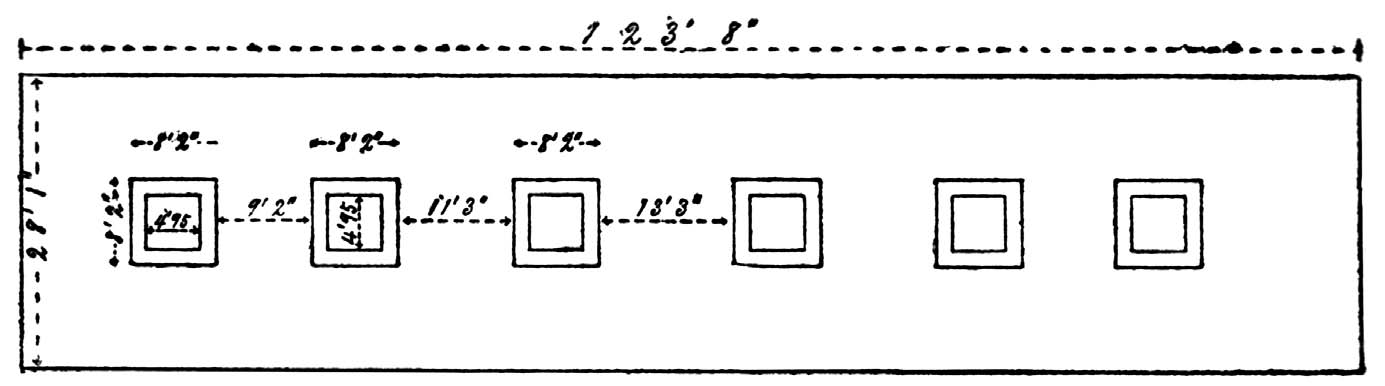

亭北约一千尺左右处还有一对华表,六角形,高约二十五尺,形状、做工都远劣于前者。从这对华表向北一百六十尺左右,道路两侧排列着精巧的动物石像。现按其顺序列在下面:

(1)狮子坐像

(2)同立像

(3)犀牛坐像

(4)同立像

(5)骆驼坐像

(6)同立像

(7)大象坐像

(8)同立像

(9)麒麟坐像

(10)同立像

(11)马坐像

(12)同立像

(13)武官立像

(14)同左

(15)文官立像

(16)同左

(17)文官立像

(18)同左

石像皆用白色大理石制造,底座也是用同一块石材雕成。其中最大的一座立像长十二尺余,台基以上高度为十尺,宽六尺。这说明除去台基仍需要七百二十立方尺的巨石,如果再加上台基就必须是近一千立方尺左右的巨石。这么巨大的大理石出于何处,是怎样开采出来的,又是用什么样的方法搬运来的,我们对此只有惊叹。

石像队列的终端有一座石门,三门三阙,其制与位于北京城内天坛里的祭坛前面之物相同。但是这里的柱子形式与碑亭前后的华表相同,上端有往天虎,柱头下有云板。楣枋中央有宝珠。

以上设置在十三陵范围内通用。石门里是方圆数里的广阔平原,平原尽头之处有群山连绵,山脚下密林中散见的就是陵墓所在了。十三座灵寝的建制基本相同,只是大小精粗有别,其中永乐的长陵规模最大,制作工艺也最为优秀。故在此处记下长陵现状作为十三陵的代表。

石门以北约十里,位于天寿山山麓的就是长陵。正面是三阙单层歇山顶的大门,门内东侧有一座碑亭,再往前走是五楹三阙单层歇山顶的正门,命名为稜恩门。前后丹陛三出,白石台基,白石栏杆,与紫禁城内的太和门相似。

穿过门内宽阔的庭院,正面有一座大殿屹立在三层高的白石台基之上,阔九楹深五间,重檐庑殿顶,正面五阙,其制与紫禁城内的太和殿相似。测其大小,前面为二百二十尺九寸,侧面九十五尺三寸,与太和殿的面积基本相同。内部柱子共有犯根,直径三尺六寸,每一根都是由一棵楠木制成。因未采用近世那种用小块木材拼接柱子的方法,所以其雄伟之感实在无双。柱础也使白石,有六尺七寸见方。正面檐柱的直径为二尺五寸,侧面的直径为一尺八寸。内部的装饰纹样与当今清代之截然不同,藻井上画着唐花,甚是秀美。大殿相当于日本的拜殿,牌位安置在中央。大殿后面开三座门,门内有座小碑亭,碑亭中放着一张石桌,石桌上摆着五供座。石桌后面立着一面石壁,壁上起一座高楼,其外观类似北京城内的钟楼。

石壁下面有一条隧道,曲折而上,可登至楼顶。楼内设一碑,上刻“成祖文皇帝之陵”。以前应施有色彩,但现已剥落得几乎不留痕迹。楼后的小山丘即是成祖之坟,山丘之上未设墓标,其制与日本的古坟相似。

明陵建筑的价值在于其规模之宏大,虽然每一处陵墓以及附属建筑并没有特别值得注意之处,但从第一座面阔五间的牌楼开始一直到最后一座石门为止,中间置大红门、碑亭,配华表,列石人石兽等,意匠之丰富广阔,无际无涯,几乎会令到访之人茫然自失,真是所谓的但入其门即被夺胆之境。