第三章 后期

六朝(221-618年)

一、概说

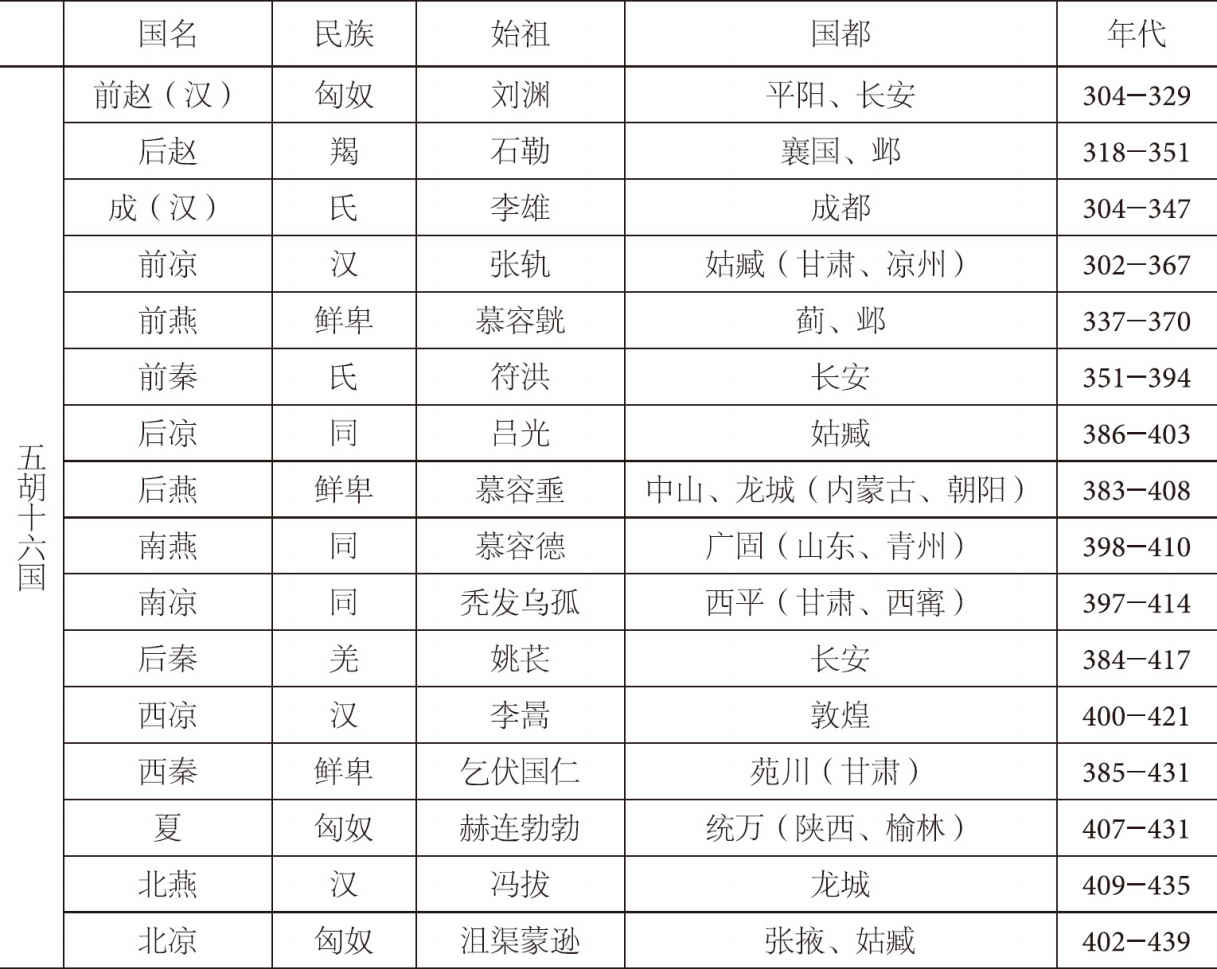

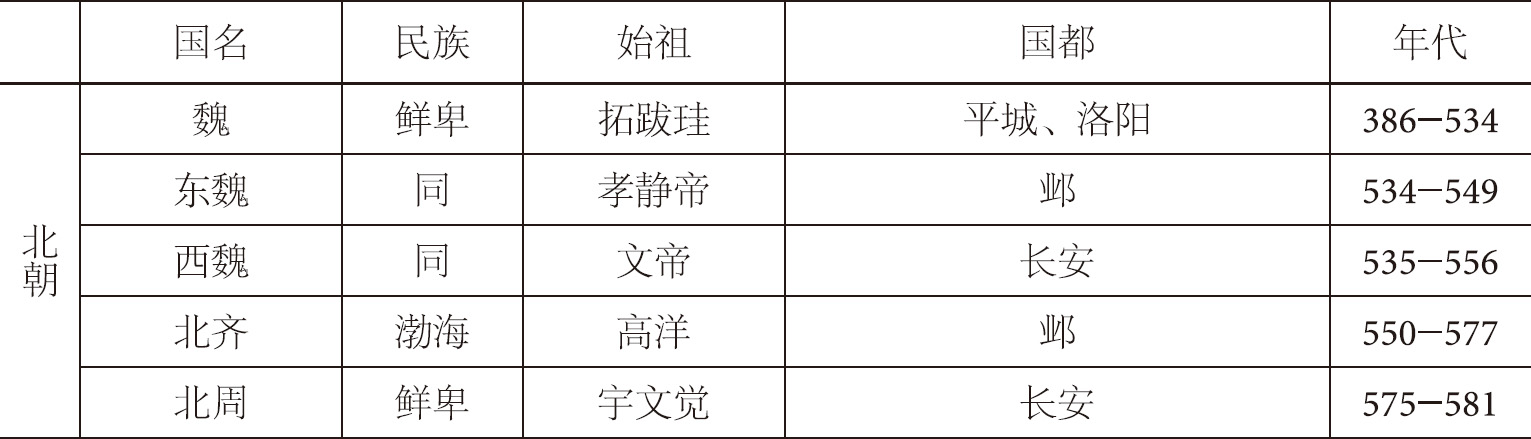

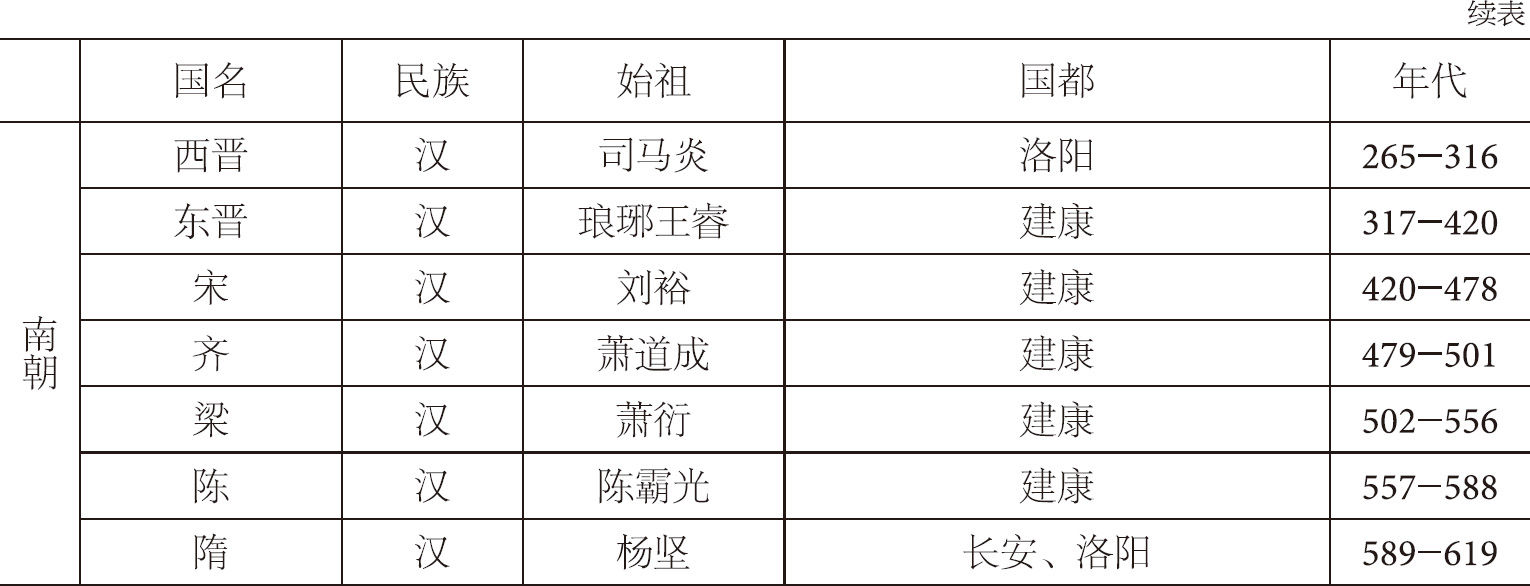

汉代于献帝建安二十五年遭遇魏之篡权,翌年蜀刘备宣称承继汉统即皇帝位(221年),吴孙权也在江东称帝,形成了三国鼎立之势。魏不久就被晋取代,蜀、吴也相继灭亡。至此,天下似乎又归了一统。可是,北方的民族趁中国动乱之机,逐渐出入于黄河流域,最终灭掉了晋朝。晋的同族在建康建都,国号为东晋,长江以北地区放任给北方民族互争。北方民族各自建国称帝,攻来伐去的相互争夺持续了一百四十年。所谓的五胡十六国乱世出现,纷纷扰扰不可收拾。南面宋、齐、梁、陈各朝传承,保持着所谓的六朝社稷。北方民族最终被同族的魏(亦称后魏、元魏)统一,魏又分东西两国,东魏传北齐,西魏传北周,这些朝代总称为北朝,江南的汉族历朝称为南朝。这个南北朝时代后被隋统一,不久,隋又被唐灭掉,是时618年。

所谓的六朝,按照古代中国史的规定,应该是吴、东晋、宋、齐、梁、陈,是指把国都建在建康(今南京)的几个南方朝代。西晋定都北方所以不在此列。但是从艺术的角度考虑,这种划分有不合理之处。吴与蜀、魏同具汉末的性质,而西晋是六朝文化的先驱,把吴编入六朝而除去西晋并不恰当。倒是应该除去吴加上隋,把晋、宋、齐、梁、陈、隋作为六朝更为合理。当今很多艺术史家都遵从这个见解,本篇也姑且随之。

自汉灭亡(221年)到晋建国(265年)的四十四年间是三国时代,属于汉与六朝的中间期,自古称作汉魏或六朝,但基本上随于汉。本篇前章汉的部分也提到了这个时期的佛寺,方便起见在这里把汉亡至隋亡的一段作为六朝时期。

汉灭亡到唐兴起约四百年,其历史错综复杂之程度可谓空前绝后。考察这个时期有关建筑的事项时,想要明确知晓其地区和其历史的关系颇为困难。减轻困难的一个方法,列一张五胡十六国时代和南北朝时代的王朝略表。

此外还有西燕和北魏,因西燕只有短短的十一年,而北魏日后成了开创北朝的大国,故此处一般不记。

这个时代实为非常混乱,而于文化隆盛方面又实在令人瞩目。其文化性质较之周代有了明显变化,主要原因是西域文化趁五胡十六国动乱之机涌入了中国。特别是佛教的广泛流布使印度系佛教艺术得到了很大发展。当然,传统文化不会因此覆灭,而是要走以周汉文化为基础,与新来的印度、西域等文化相融合的道路。建筑界也随之在多方面进行了样式手法的新尝试。留存至今的实例虽几乎都属于佛教,但其他建筑,如宫室、陵墓、道观等也留下了很多重要建筑。以下依次加以叙述。

二、宫室

五胡十六国的国都和南北朝的国都,有关其规模设施的详情我还不大清楚,但现在对北方长安、洛阳的都城沿革所行之研究如果就绪,对相差不多的六朝时代的制度,也应该能够予以具体阐明。拓跋北魏的古都在今山西省大同市城南郊,城郭的残址仍在,对此也可以进行全面考证。关于新都洛阳的宫城,《洛阳迦蓝记》记述了其中一段,但整体的详细规模无从知晓。更何况是在极为短暂的期间内存在的众多小国的都城,如今恐怕已全部化成了废墟,想要明示实在是过于困难。

南朝的国都历朝都在建康即今日的南京,虽各朝都城的位置稍有移动,规模也互不相同,但相传今天的南京城包括了当时的各期都城。果真如此的话,那么历朝都城的规模恐怕都不太宏大。现阶段对此问题的研究应已有了若干进展,对传说中位于南京城内的古都遗址的考察也一定会在某种程度上有了结果。遗憾的是我现在还没有机会接触,自己也还没有得到可以去亲自调查的方便。

有关都城内的王宫规模和建筑物如前所述,目前尚未进行考察。只是通过《大业杂记》对有关隋东都洛阳的帝城和宫殿多少有些了解。《大业杂记》是根据南宋刘义庆所记而成(1),很难判断其确实程度。在此简单介绍其中一部分内容,仅为提示当时的城郭宫殿制度之例。

東都大城,周廻七十三里一百五十步,西拒王城,東越濹澗,南跨洛川,北踰谷水,城東西五里二百步,南北七里,城南東西各兩重,北三重,南臨洛水開大道,對端門街一名天津街,一百步,道傍植櫻桃石榴……

文中相当详细地记述了宫城的殿门楼阁等配置。根据这些记载制作大体平面图并不困难,我也着手进行了尝试,可惜尚未完成。

位于宫城中心最壮丽的是乾阳殿。基高九尺,从底面到鸱尾高一百七十尺,十三间二十九架三陛,此规模比现存的号称中国第一大建筑北京紫禁城的太和殿还要大很多。殿的东西有东上阁和西上阁,南有南阳门。殿北有大业门,再往北是大业殿。此殿虽比乾阳殿小,但雕工过之,大概是宫城里最美的建筑。乾阳殿东侧一带有文成殿,以东华门作其南门,西侧一带有武安殿,以西华门作其南门。乾阳门南面有永泰门,再往南有则天门,门外东西有朝集堂,更远之南面有端门,即宫城的正门。端门南面的黄道渠上架有三座黄道桥。渠南有洛水流淌,上架天津浮桥。桥长一百三十步,南北耸立四座重楼,各高百余尺。桥南又有重津桥,桥外百步处横着大堤,堤南即是天津街,街道终结处立有罗成门,这是都城的正门。门南二里有甘泉渠,此渠将洛水疏导向伊水,渠上架有通仙桥,桥的南北立有华表,其长四丈,高百余尺。此处向南可达龙门,从端门到龙门二十里。

以上仅记录了位于贯穿都城南北中轴线上的桥梁殿门,以此足以想见该都城是多么雄伟,与秦汉宫城相比也毫不逊色。只是十分遗憾,有关如此建筑样式手法、装修等具体细节的资料难以得到。

隋之江都即是今天的江苏省扬州。炀帝为了连通黄河和长江开凿运河,工事完成之际在长江北岸靠近运河之处兴建了这座城市。扬州现在仍是古风犹存,《大业杂记》里也能见到简单的记载。此外,同书还记载了许多地方的都城和宫室,不过要彻底阐明亦非易事。总之,隋代统一了南北朝,使大帝国再次复活,加之炀帝生性傲慢,且嗜好土木成癖,当然也就在建筑方面留下了很多功绩。建筑的样式手法方面仍是中国固有的传统,假设加入了若干西方乃至印度的趣味,其程度也会极其轻微。

三、佛寺

(一)概述

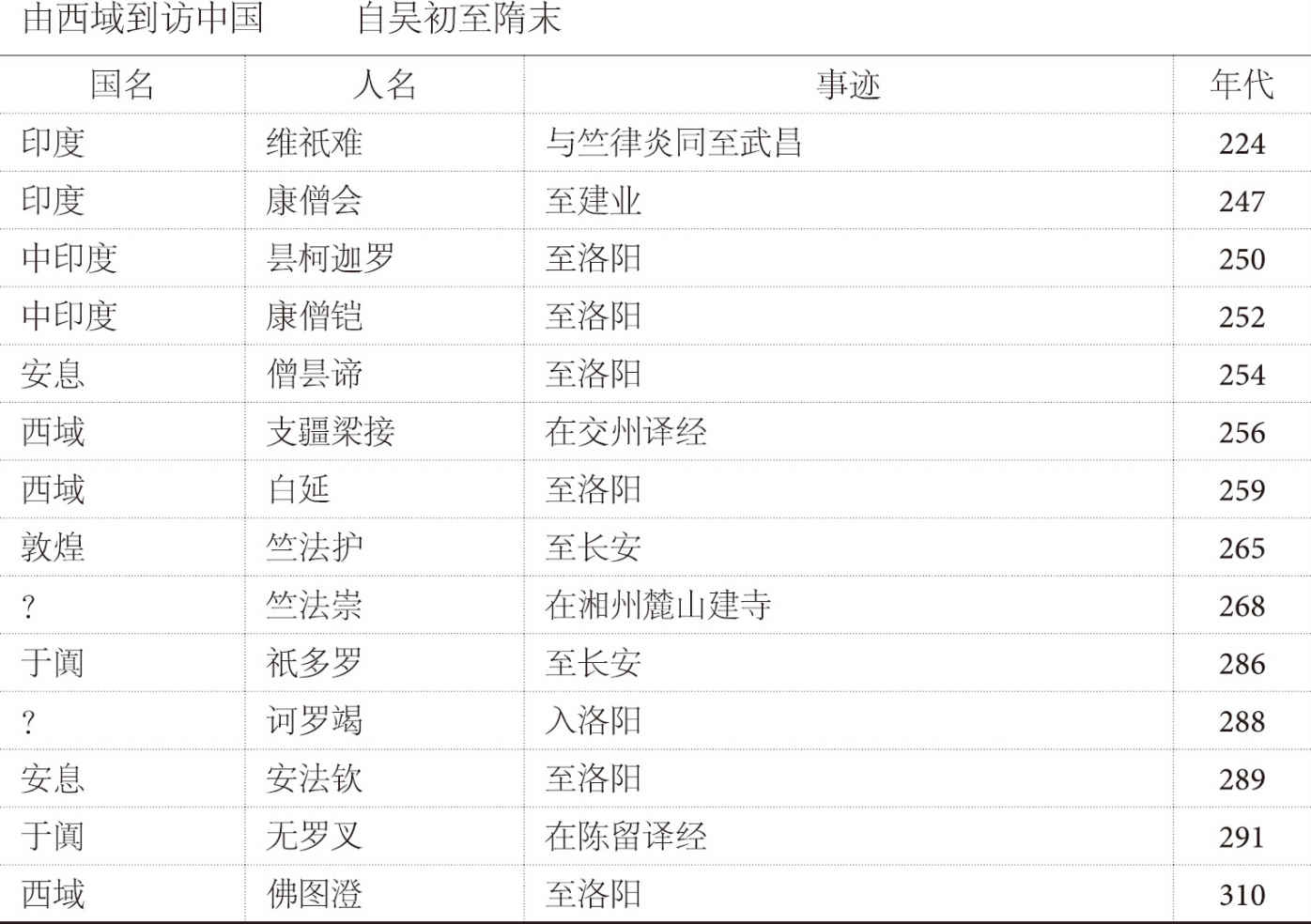

中国佛教是东汉明帝时传来的,其显著发展一般被认为是从六朝时开始。但三国时期已有月氏国的支谶、支亮、支谦等僧人来到魏国宣传佛教,受到世人尊崇。西晋时五胡入侵中国,西域佛教徒趁此机会陆续入境,终于弥漫到南方,其势似要把中国变成一个佛教国度。在此之前有月氏国的竺法护,后又有西天竺的佛图澄,还有佛图澄门下的道安。道安得到秦苻坚的笃诚尊崇,作为中国北方佛教的开拓者而名声远扬。

东晋时,道安门下的慧远开庐山,为南方佛教奠定了基础。同时龟兹国的鸠摩罗什先随秦将吕光进入后梁,又被后秦的姚兴迎入长安。他竭力于佛教的功绩实在是伟大。从中国前往天竺求法的僧人也为数不少,其中最著名的是法显三藏。他的纪行《佛国记》成了研究领域中最为珍贵的史料。

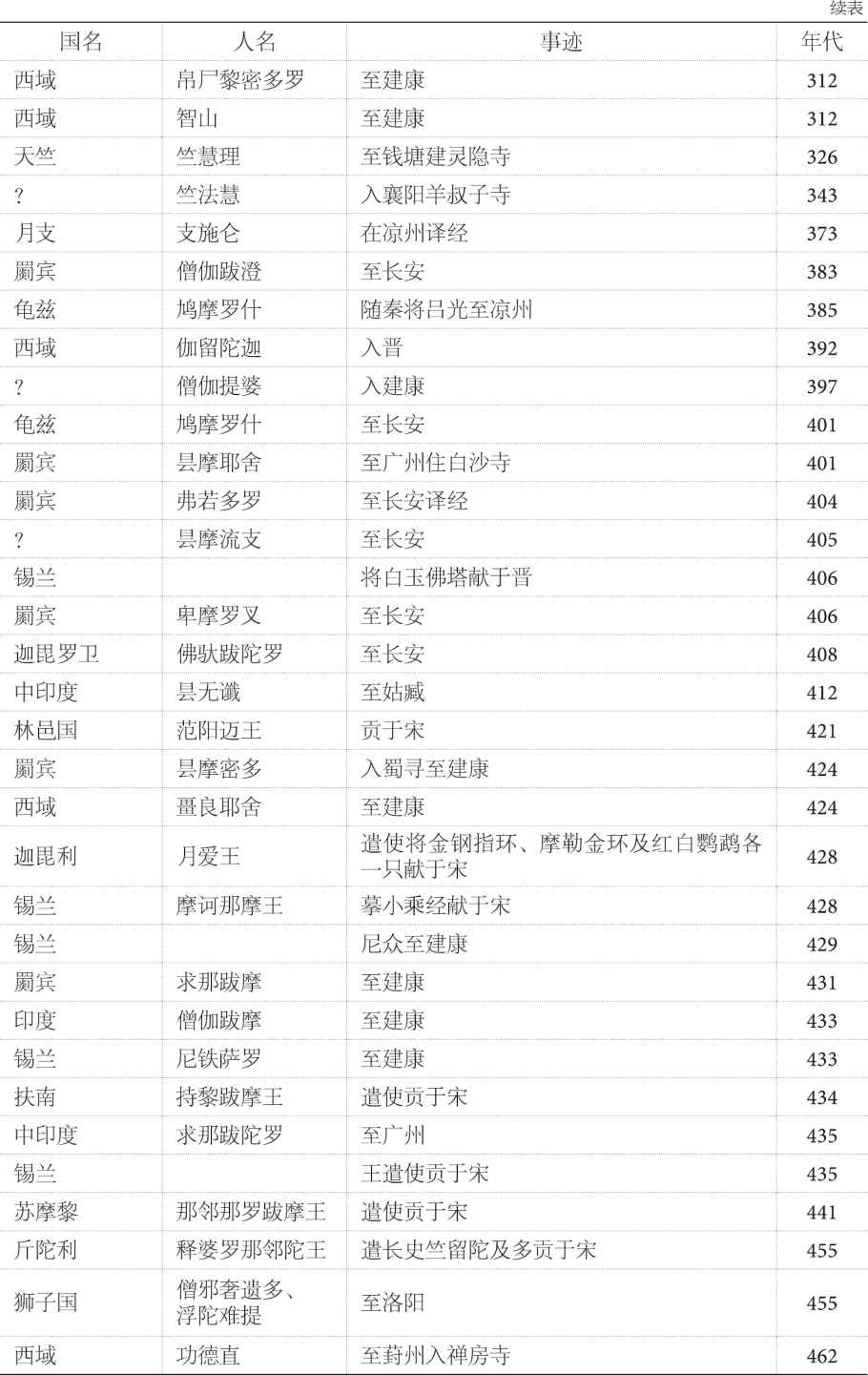

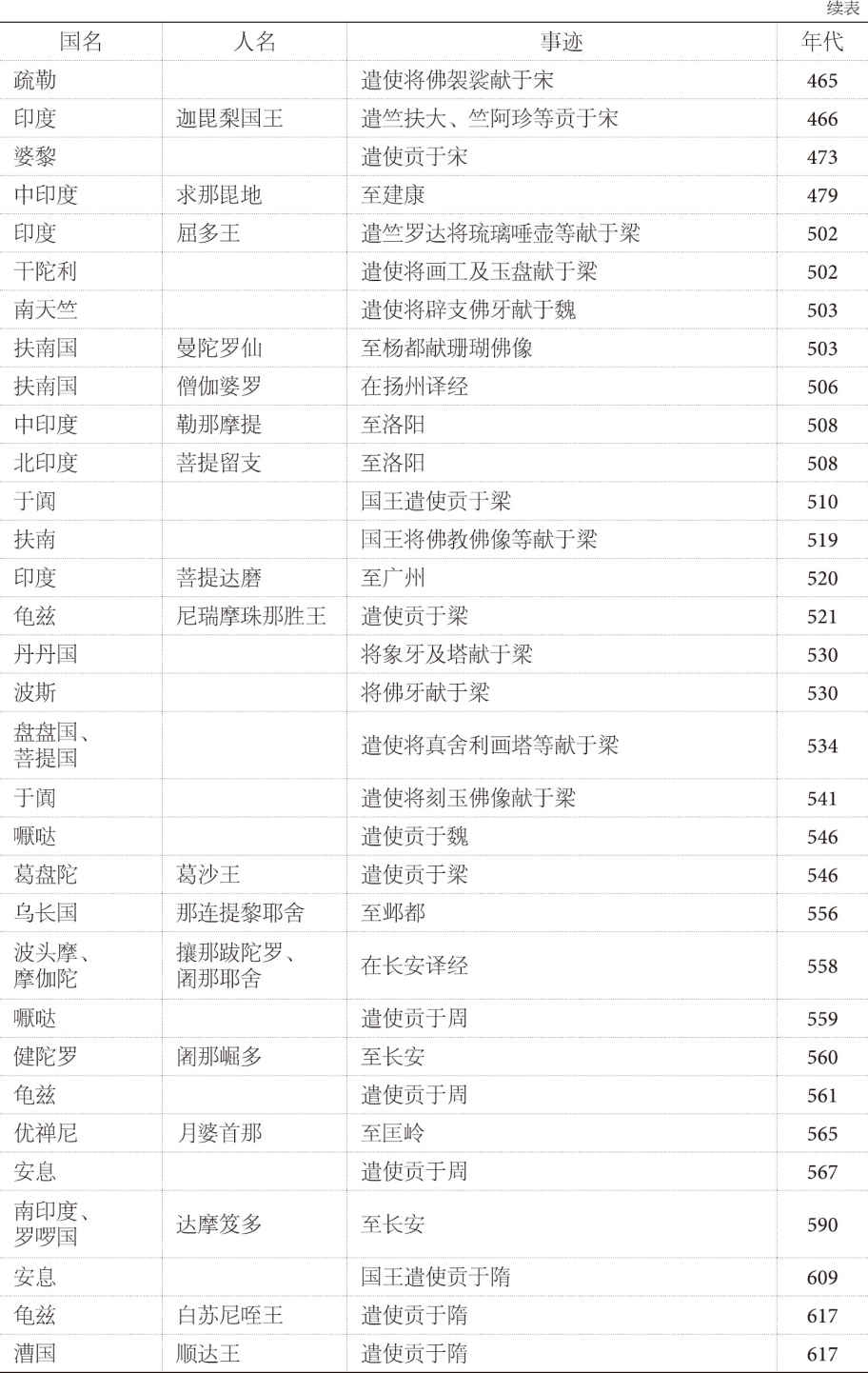

进入南北朝时期,中国和西域的交往愈加频繁,彼此往来如织,不遑迎送。远者来自波斯、安息,或来自嚈哒、罽宾、五天竺、狮子国,还有的来自扶南、林邑等地。当时的佛教国无一不与中国交往,所有的一切都已在中国普及。藩僧中最有名的是罽宾的求那跋摩,南天竺的菩提达摩等。中国的求法僧以智猛、昙纂等一行,昙无竭一行,慧生、宋云一行最为著名。

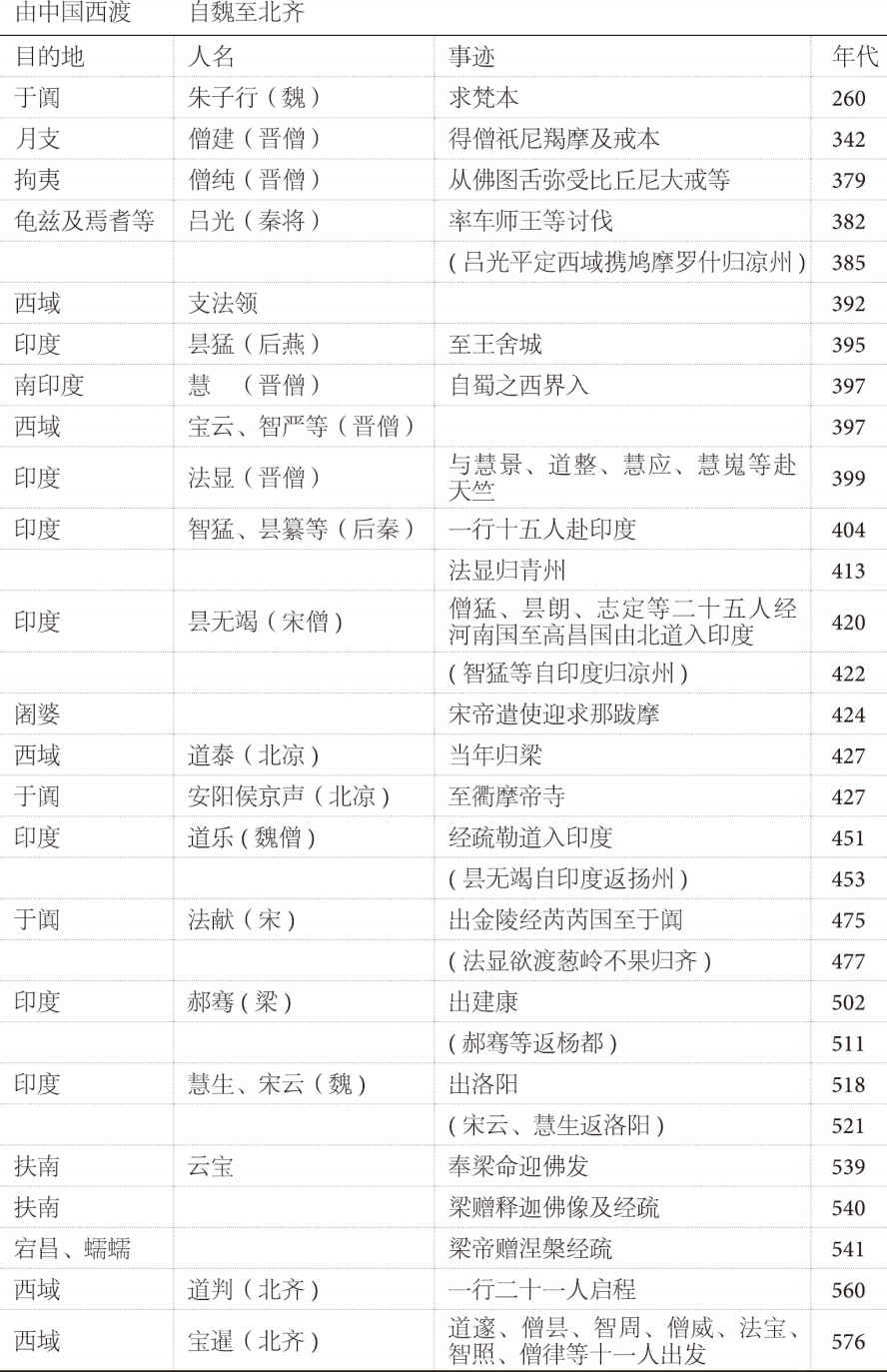

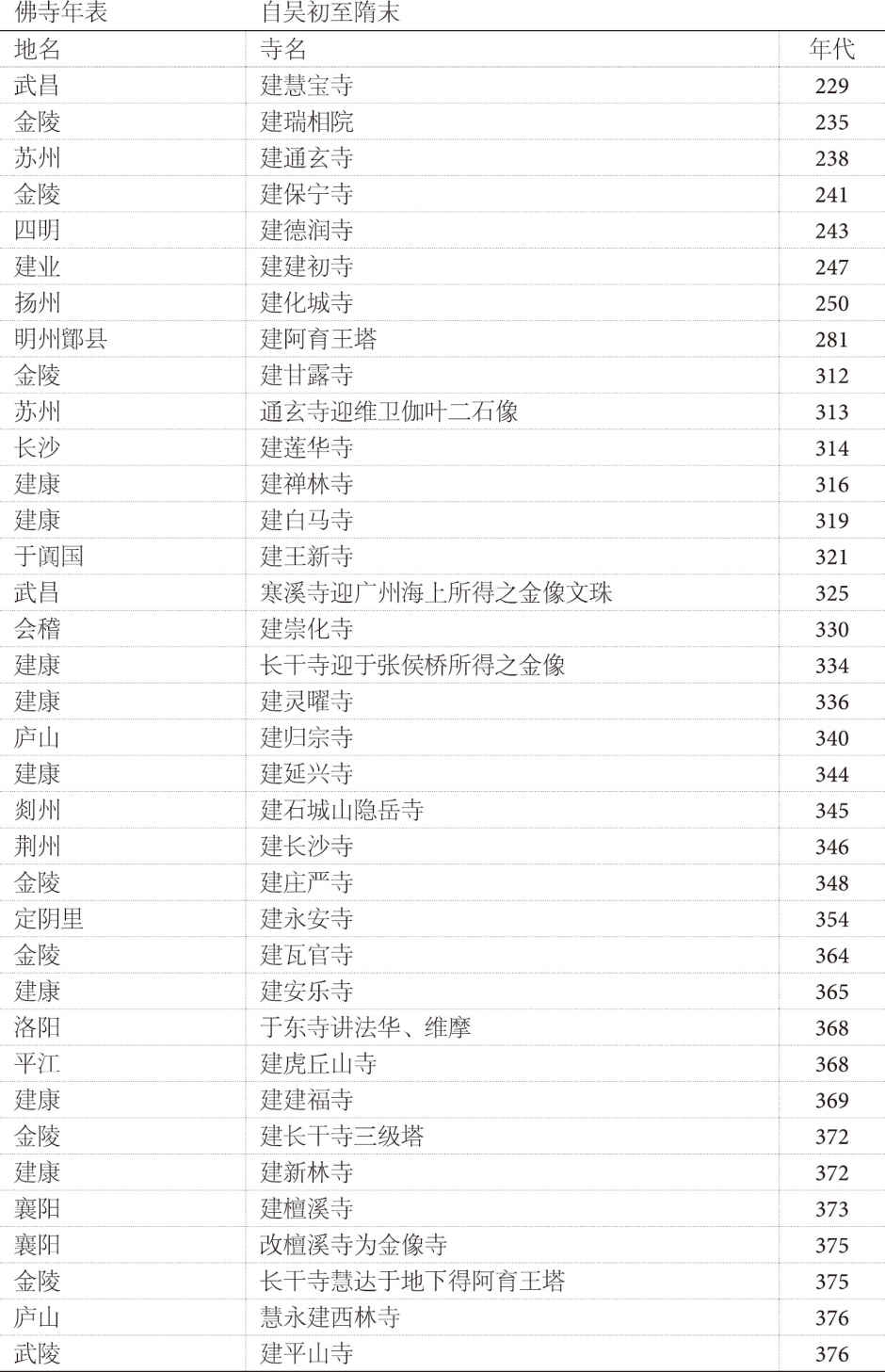

如此事态之下,佛寺建筑的兴隆也自然不令人惊异。北方的中心是洛阳和长安,南方的中心是金陵(即建康)和庐山。另外还有无数的小中心分布于中国全境。特别是洛阳佛寺的盛况,通过《洛阳迦蓝记》的描述仿佛就在眼前。金陵的宏伟之貌读了《金陵梵刹志》即可想象。当然,由于所谓“三武一宗”的厄事影响,佛教一时间遭受迫害,佛寺被毁,但从大势上看并没有形成太大的阻碍。

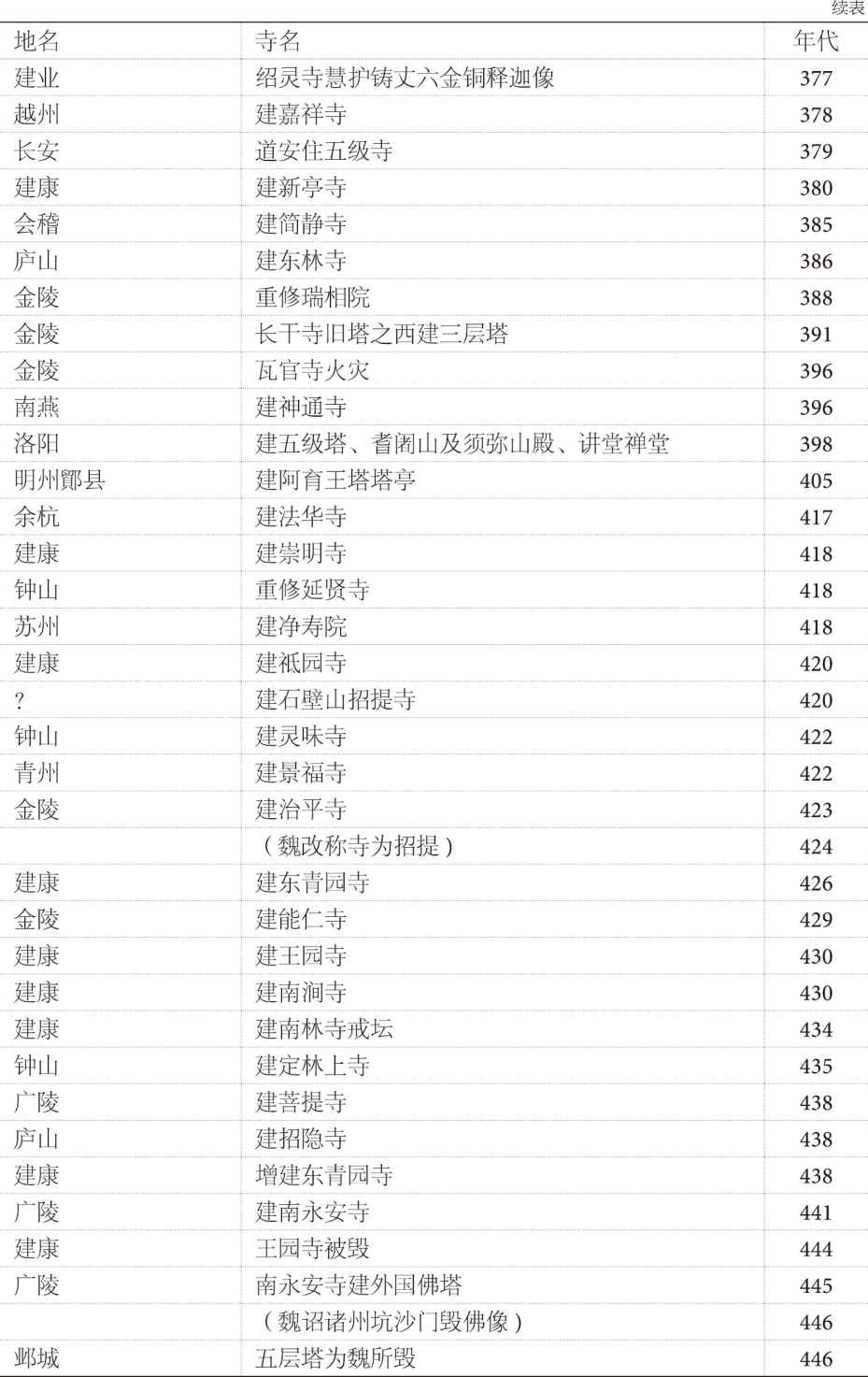

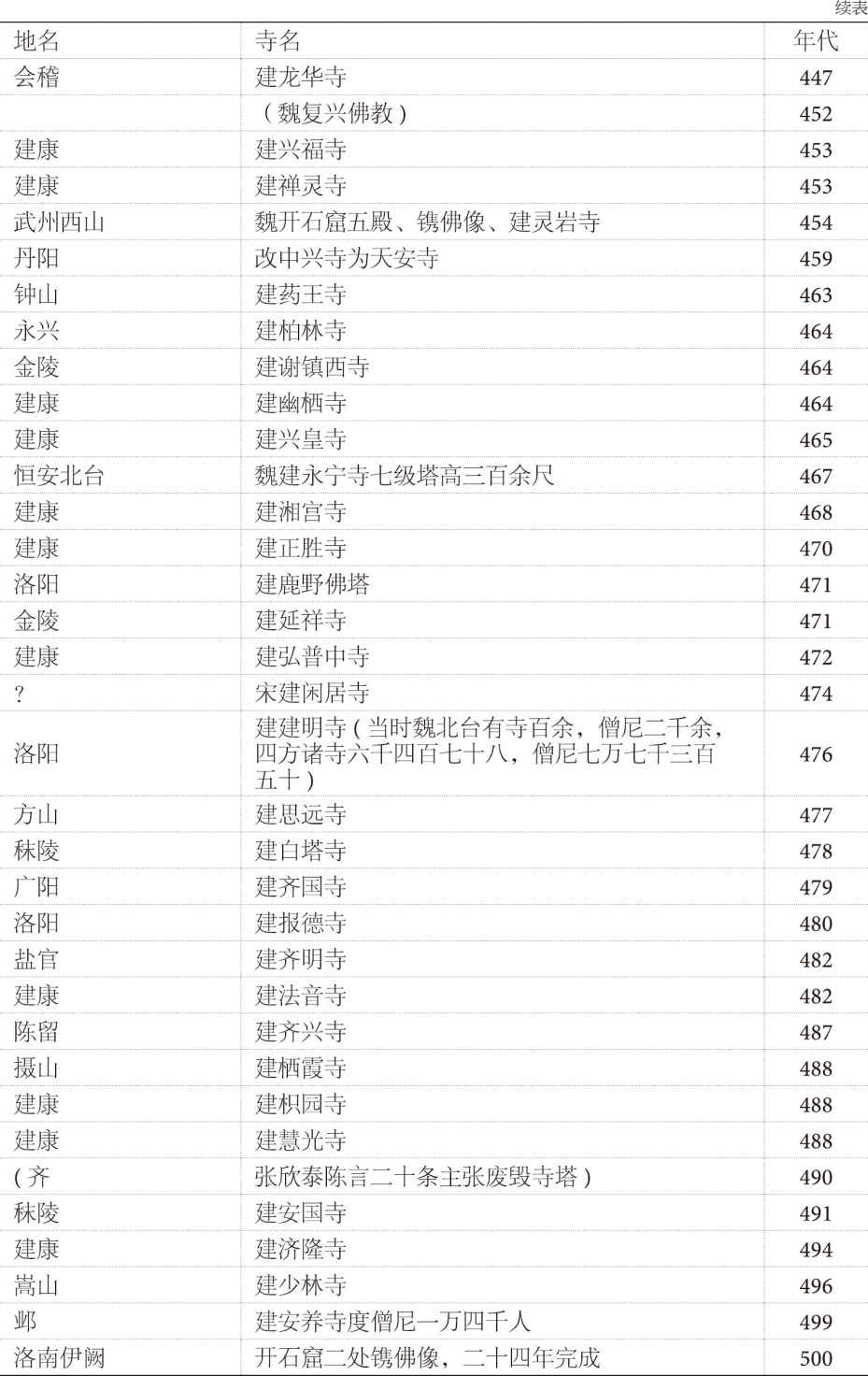

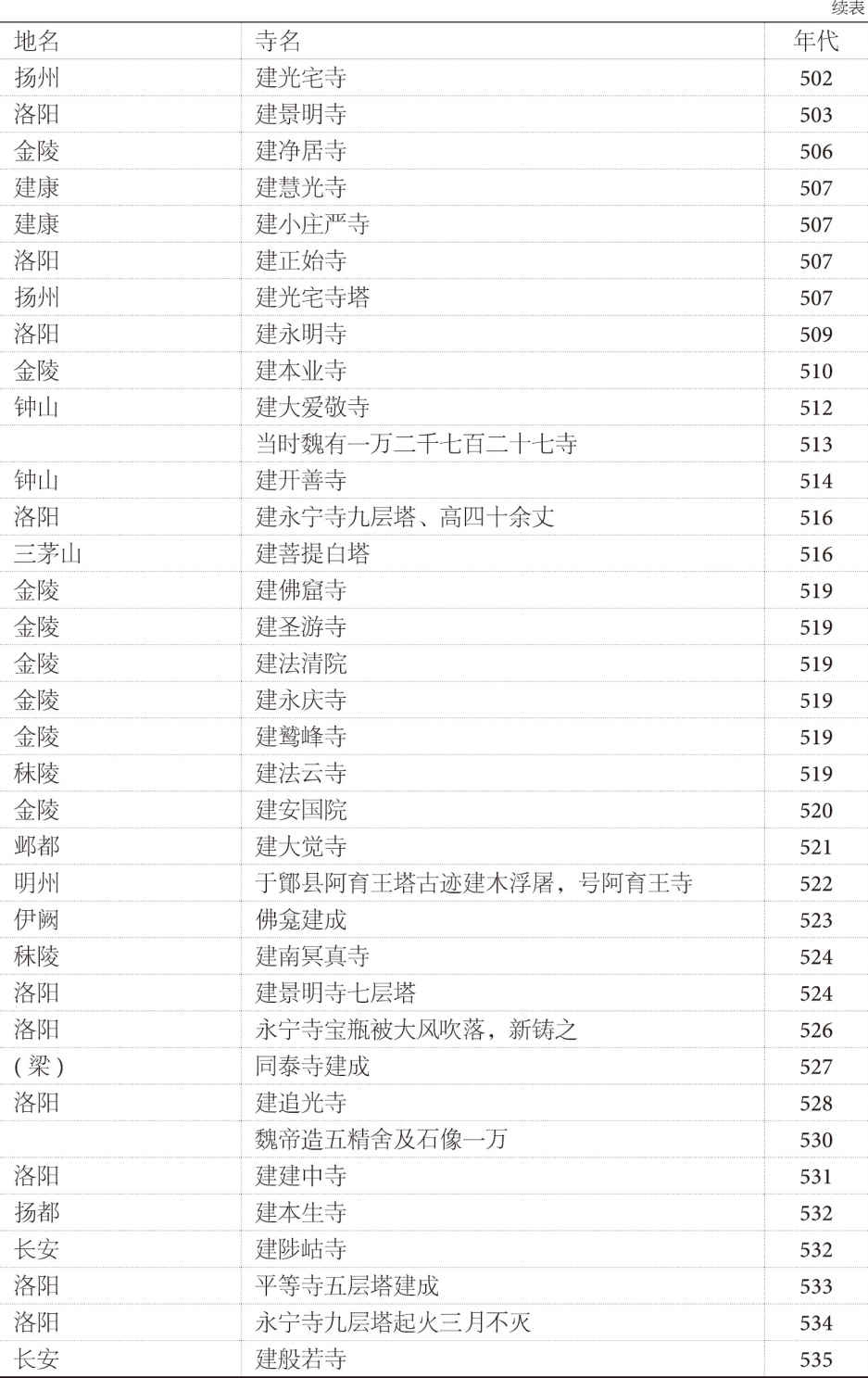

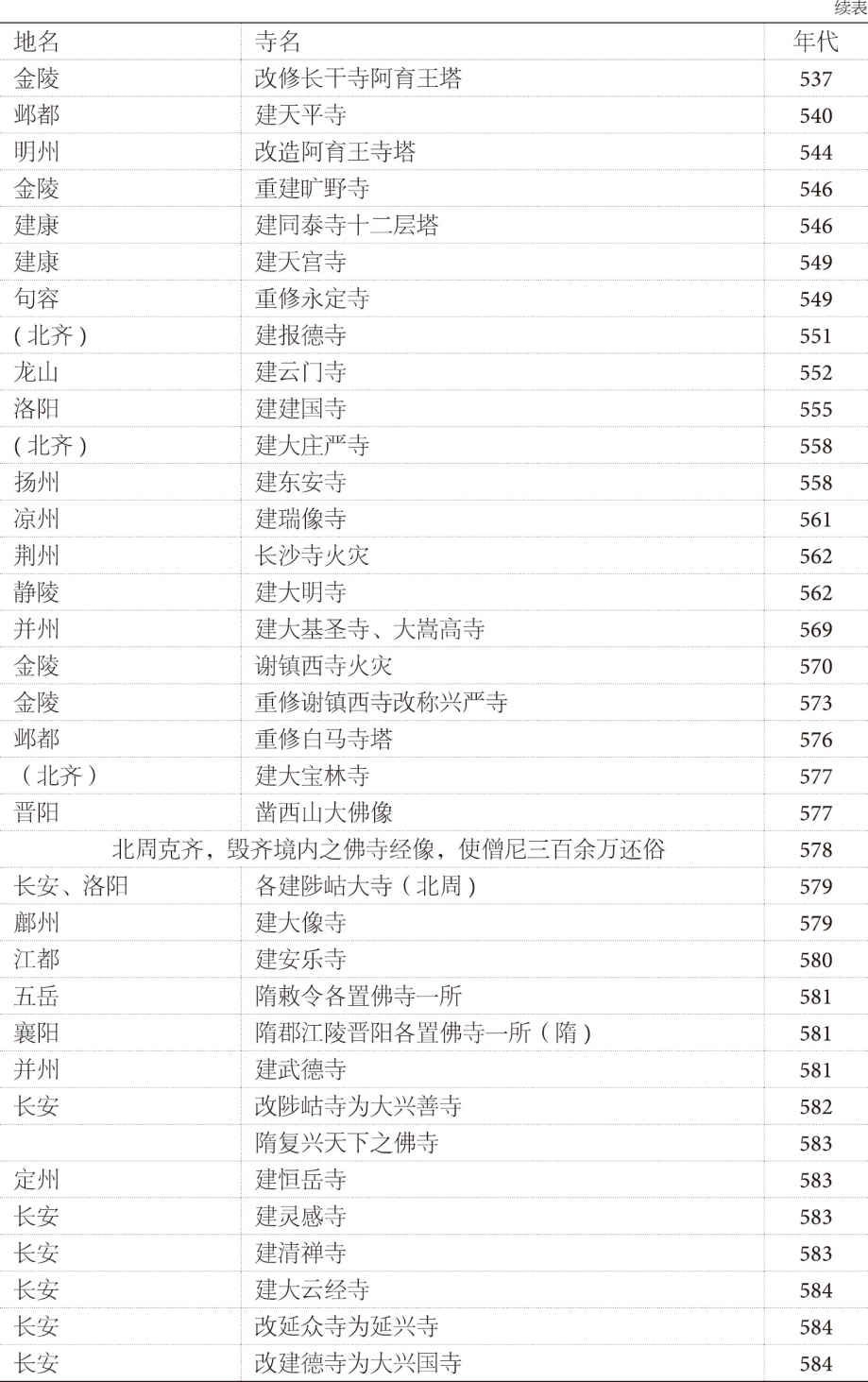

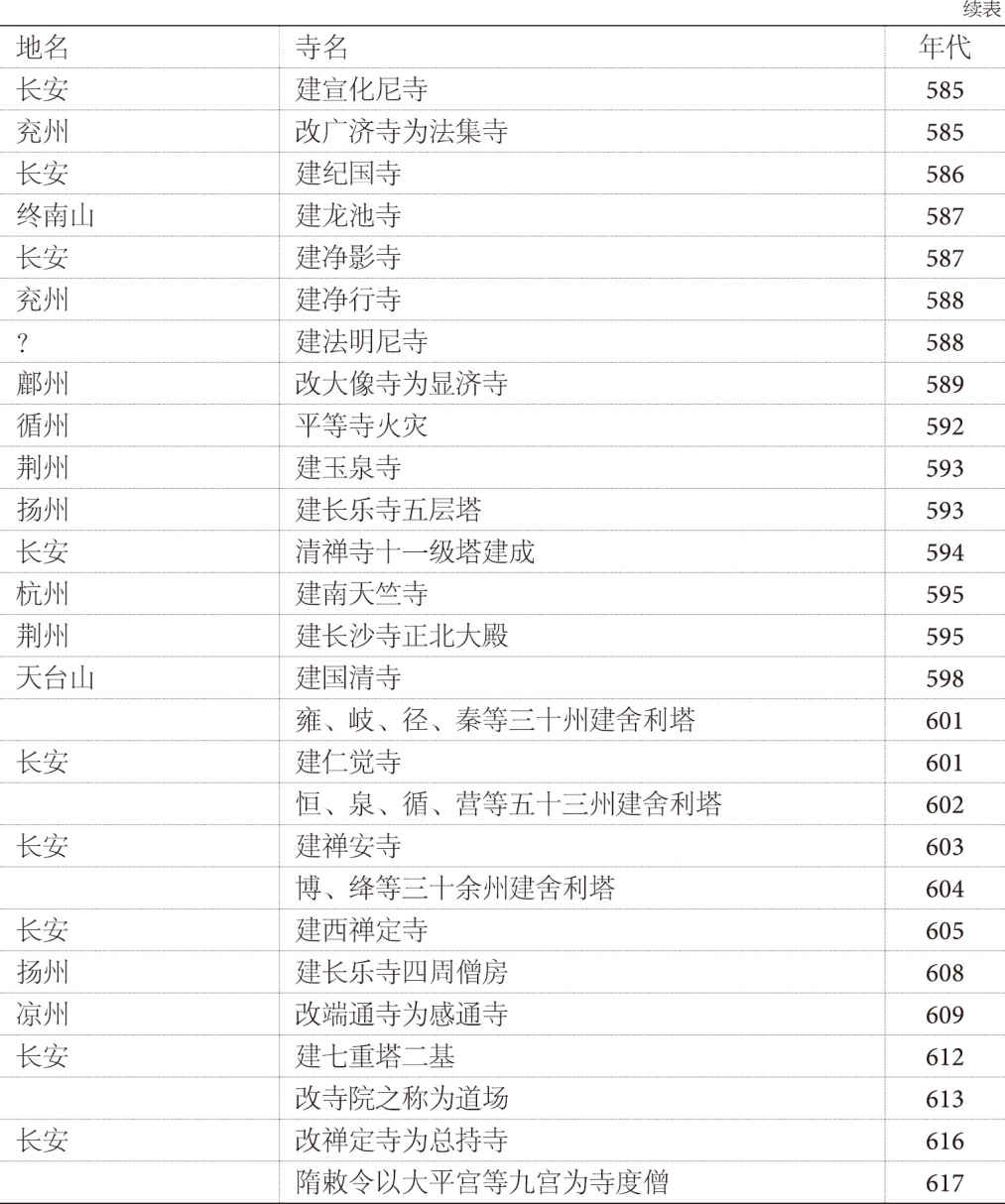

我曾经根据《佛教大年表》(望月信亨师著)搜集了当时的佛教以及佛寺的重大事项,现记录在此。我对大年表中所载记事存在若干疑问,亦感有不少遗漏,想就此进行调查补充,但调查补充暂留待他日,此处只原封收录大年表所载。方便起见,分为三项:(1)西域来访者,(2)出访西域者,(3)佛寺年表。我们可以通过这些列表了解六朝时代的佛寺建筑历史,并可把这些列表作为解释建筑样式手法的绝好资料。

(二)实例

六朝时代的建筑物,尤其佛寺甚为丰富,其中北方更显优势。但如今残存下来的实例却为数很少。我们只能主要从文献中来想象当时的建筑有多么宏伟多么壮丽。根据文献记载,整个六朝时代中最伟大的大概要数北魏胡太后所建的洛阳永宁寺了。《洛阳迦蓝记》曰:

“永宁寺,熙平元年灵太后胡氏所立也。在宫前阖间门南一里御道西。中有九层浮屠一所,架木为之,举高九十丈,有刹复高十丈,合去地一千尺,去京师百里已遥见之。刹上有金宝瓶。容二十五石宝瓶。下有承露金盘三十重。周匝皆垂金铎。复有铁锁。四道引刹向浮屠。四角锁上。亦有金铎。角皆悬金铎。合上下有一百二十铎。浮屠有四面。面有三户六窗。户皆朱漆。扉上有五行金钉。合有五千四百枚。浮屠北有佛殿一所。形如太极殿。寺院墙皆施短椽。以瓦覆之。若今宫墙也。四面各开一门。南门楼三重通。三道去地二十丈。形制似今端门。”

据此记载可知,永宁寺的平面属于日本飞鸟时代百济式七堂迦蓝的四天王寺型。这种类型皆在塔后建佛堂,因而推知。但塔的总高有一千尺,恐数虚妄之言。《魏书·释老志》记其高为四十余丈,或许更可信。如按此高用今天的日本曲尺计算则应有三百二十尺,确是中国古往今来最高的塔。除古代巴比伦塔外,此塔应该是东洋第一高建筑,但与日本东大寺的两塔相比似乎稍有逊色(有记录说犍陀罗的雀离浮屠、锡兰的无畏山塔高约四十丈或更高,但用今尺当不足三百)。总之,六朝建筑之壮观已超出了世人想象。

构造建筑的实例今日几乎无存,不过,关野贞博士介绍了二塔,今后也许仍会有新发现,但毫无把握。巨大的石窟寺实例现已发现很多,其研究亦达到精密周到之境。其中最大规模的当属甘肃的敦煌、山西的云冈、河南的龙门。敦煌以石窟延伸面广、窟内装饰完备为优,云冈以气魄宏伟为胜,龙门则以技巧之精为秀。此外还有山西的天龙山,河北的南响堂山,河南的北响堂山,山东的云门山以及驼山等,每一处都是珍贵的遗迹。而且,广袤无边的中国境内一定还会不断有新发现,值得期待。新发现当然是在文化的中心点附近,在这个意义上讲五胡十六国的首都附近是应该加以关注的地区。以下就遗迹之现状简单记述如下:

(1)敦煌

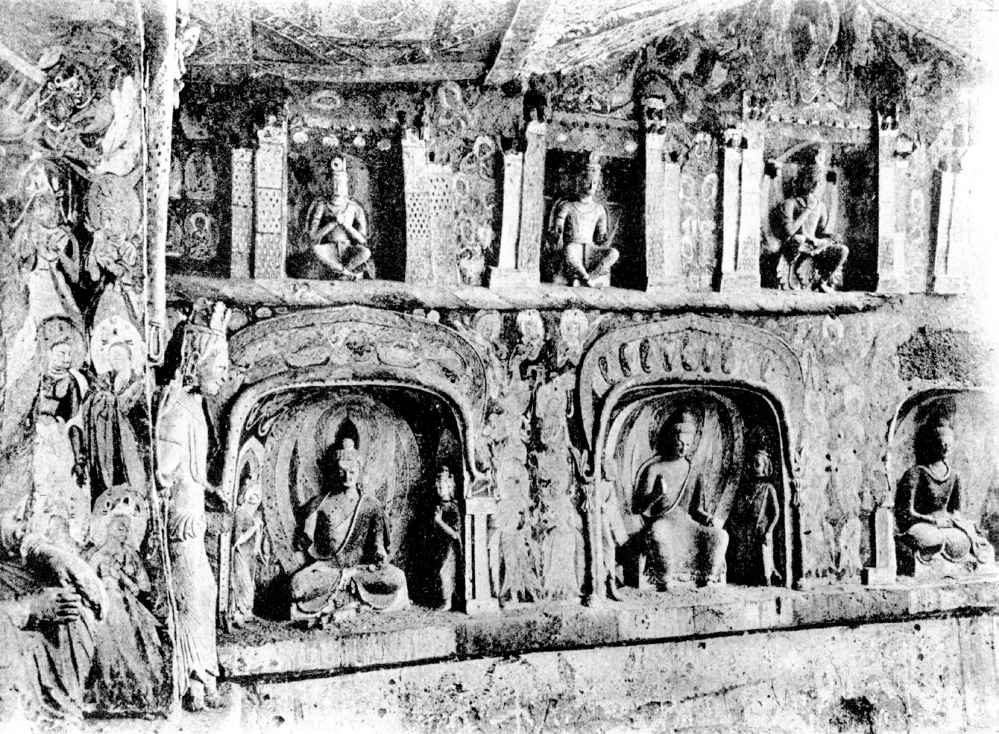

敦煌现编入甘肃省,在安西西南约九十华里处。汉代时就以通西域之要道闻名,五胡十六国时为西凉首都。敦煌东南约七十华里处有一座鸣沙山,山腰处凿有石窟,即千佛洞。传说是乐僔和尚于前秦苻坚建元元年(366年)开凿的。以后经六朝、唐宋,最新开凿的是元代以后,石窟数目据伯希和的统计主要有171个,但一个洞窟中又含数窟,故总数到底有几百个不得而知,或许真如其名有上千之多。图1-45是伯希和制作的勘测图,由此可知其规模多么宏大。第1窟到第171窟的距离约达三千余尺,尚无尽头。石窟大多数属唐代,其次为六朝、宋。六朝之物又按时代分成几个阶段,要确知何为最古,不行实地考察则十分困难。这里只能借用伯希和图录,在属于六朝之物中选出几件有建筑意义的加以介绍。

图1-45 甘肃省敦煌全景

图1-46是第111号窟的右侧壁面,下部并排凿有三个印度拱券,里面有佛像。值得注意的是拱券的手法和柱子。这类拱券在六朝时期即已被使用,拱券内轮的两端向外反转,呈忍冬卷草纹型,带有浓厚的六朝趣味。柱头如叠布式,强力地结向中央,使之出现如小鼓形轮廓(方便起见,称此型为结花)。这种轮廓的柱头在云冈、龙门和其他石窟均可见到,但各自内容又有不同。左上部可见到天花板的一部分,手法是在方形天花板上插入回转45度的第二斜方形框格,再将此格回转45度插入第三框格。这种手法是印度石造天花板的通用手法,中国、朝鲜也能见到,大概是从西域传入的。中国固有的木造手法是藻井、示井字型,整体像一张棋盘。

图1-46 敦煌第111窟右侧壁面

图1-47是第120窟的右壁。图中示出两龛之上的印度拱券内轮,其两端呈忍冬卷草纹样的手法与上图相似。外拱券上有背光状的轮廓,轮廓里可见连续使用半忍冬的手法。这是六朝时期的常套手法,在日本法隆寺诸佛像的背光里常常可见。轮廓内以大胆雄浑的忍冬卷草纹填充。

图1-47 敦煌第120窟右侧壁面

图1-48是第77窟的前壁上部。值得注意的是天花板的手法,这是一幅美丽的华盖图案。很明显,这个华盖的创意与日本法隆寺金堂内的华盖完全相同。这也是六朝时期的特色之一,在云冈、龙门等各处反复使用。

图1-48 敦煌第77窟前壁上部

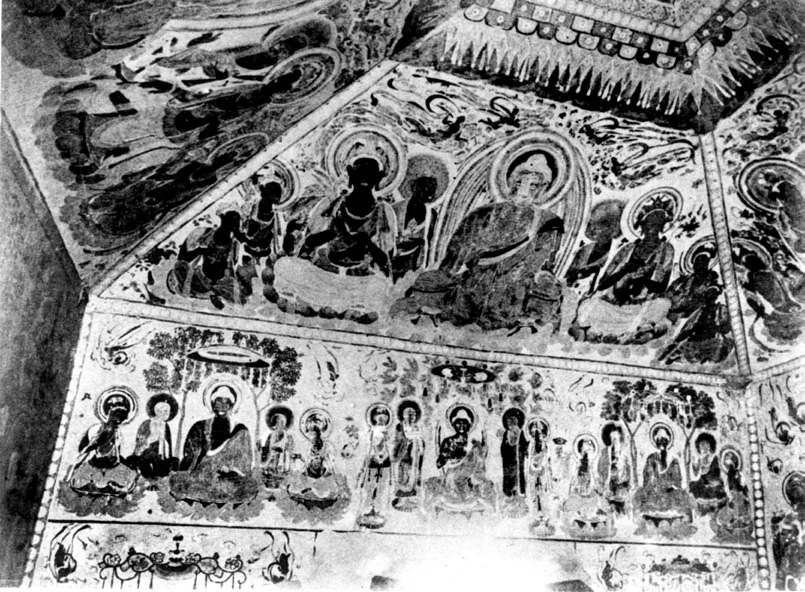

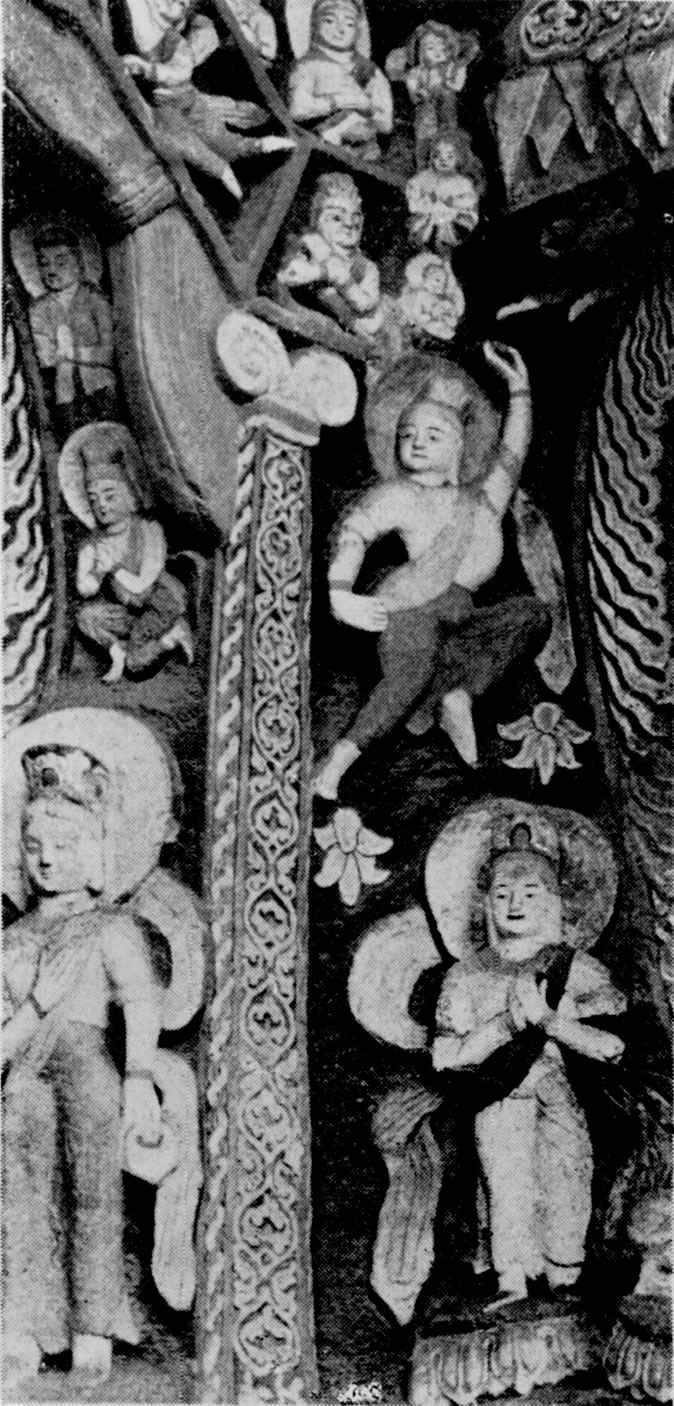

图1-49是第120窟的左壁前部。下面可见的背光轮廓及内面的手法与图1-47相同。背光上方的壁面画有战争场面,让人饶有兴味。左侧弓手、矛手混战的阵中活跃着一员骑马大将,右侧的场面是押着俘虏去见殿堂内的国君。这大概描述的是敦煌军与敌军作战,最后胜利的情景,画法十分轻妙自由,笔简而意尽。上方的飞天和忍冬花表现得最为生动有趣,而且所有的画都是先画在画布上,然后再悬挂在天花板上,这种作法也很有趣。

图1-49 敦煌第120窟左壁前部

六朝时代的遗窟此外也还有不少,但大多数异曲同工,没有特别出色的珍品。关于敦煌,我一直有一个疑问至今尚未找到答案。这就是东晋安帝隆安元年(397年),北凉的沮渠蒙逊想要开凿的沙洲、三危山石窟寺。我就沙洲和三危山的位置进行了一些考察,但还没能得出正确的结论。有二三篇文献,其中所记内容相去甚远难以置信。地图也没有精确之品无法指望,如若吴汝伦题字的大清全地图基本可信的话,那么古沙洲应该在敦煌西南约五十五里处,而三危山在沙洲的东南约七十里处,是与鸣沙山相连的丘陵。三危山与鸣沙山为同一山系,踞鸣沙山西方数里。沮渠蒙逊开凿的三危山石窟就是鸣沙山石窟,我也曾听说过此处是前秦所开,之后由北凉相继。确定此事的真伪本应不是难事,但很遗憾我还没能搞清。还有一件要附记的是,三危山的石窟应该就是莫高窟,文献上既有记为沙洲莫高窟的,也有记为敦煌莫高窟的,如是说,沙洲就是敦煌了。众说纷纭莫衷一是。

敦煌以西的新疆省方面的叙述留在后章,近年欧美探险家频繁涉猎,有益发现颇多,其中大多属于唐以后的物品。但如能充分调查的话,六朝时代的遗物也应能够不断发现。我特别关注的是于阗,法显在《佛国记》里特别提到了王新寺,如果这里的遗迹也能发掘出来的话,难以预测将会为学界提供多少可观资料,我相信并期待着不远的将来能听到这类吉报。

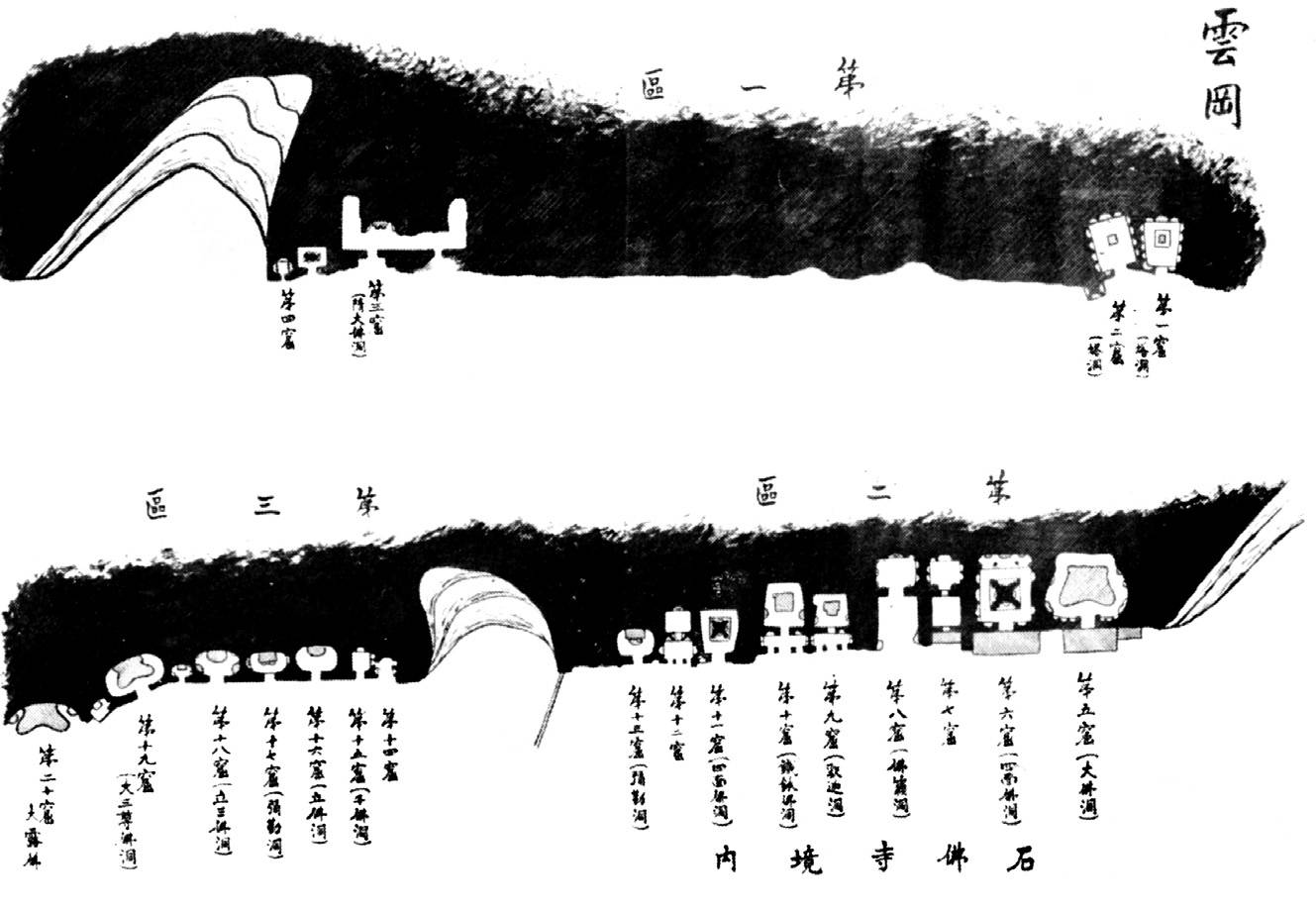

(2)云冈

云冈位于山西省大同西郊三十华里处的偏僻小村。此处的武周河北岸有一片砂岩丘陵贯穿东西,丘陵的南面开凿成了一群石窟寺。鲜卑族拓跋氏统一五胡十六国并占有了中国北部,创建北魏,其最初的首都就是大同,当时叫作平城。这也就是说云冈的石窟寺是北魏所建。到底是何人于何时开凿了此窟,对此有确实记录传世。

最初,北魏明元帝时世风笃信佛教,但后因太武帝醉心道教,曾极其残酷地废灭佛教。文成帝再兴佛教,一是为抵偿祖辈暴行,二是出于欲以佛教开发文化的信念,遂于武周山开凿大石窟。时为兴安二年(545年),当时承此任者是昙曜。《魏书·释老志》记曰:

曇曜白帝於京城西武州塞鑿山石壁開窟五所鐫建佛像各一高者七十尺次六十尺雕飾奇偉冠於一世。

据此,云冈石窟的开凿年代已然明了,但另外还有异说,《大清一统志》《山西通志》《府县志》等记载:“元魏建,始神瑞终正光,历百年而工始完。”神瑞属明元帝之年号,创立如果是在神瑞的话,那么可以解释为太武帝时遭遇废佛一度中断,至文成帝时得以复兴而形成如此之大的规模。此神瑞创立说因根据不足而未受关注,不过我倒以为不能置之不理。细查现状即可明白,如果解释为因遭太武帝废佛之厄从而被毁似乎不大可能。总之,现在的石窟寺以昙曜的五大窟为始,开凿工程一直持续到隋末唐初。

还有一件值得思考的事情,昙曜开窟之际建造了灵岩寺。这个灵岩寺大概是管理五窟的迦蓝,但其所在不明。据《通志》记载,此处应有十处佛寺,即一同舛,二灵光,三镇国,四护国,五崇福,六童子,七能仁,八华严,九天宫,十兜率。现在确知其由来沿革的资料甚为稀少。

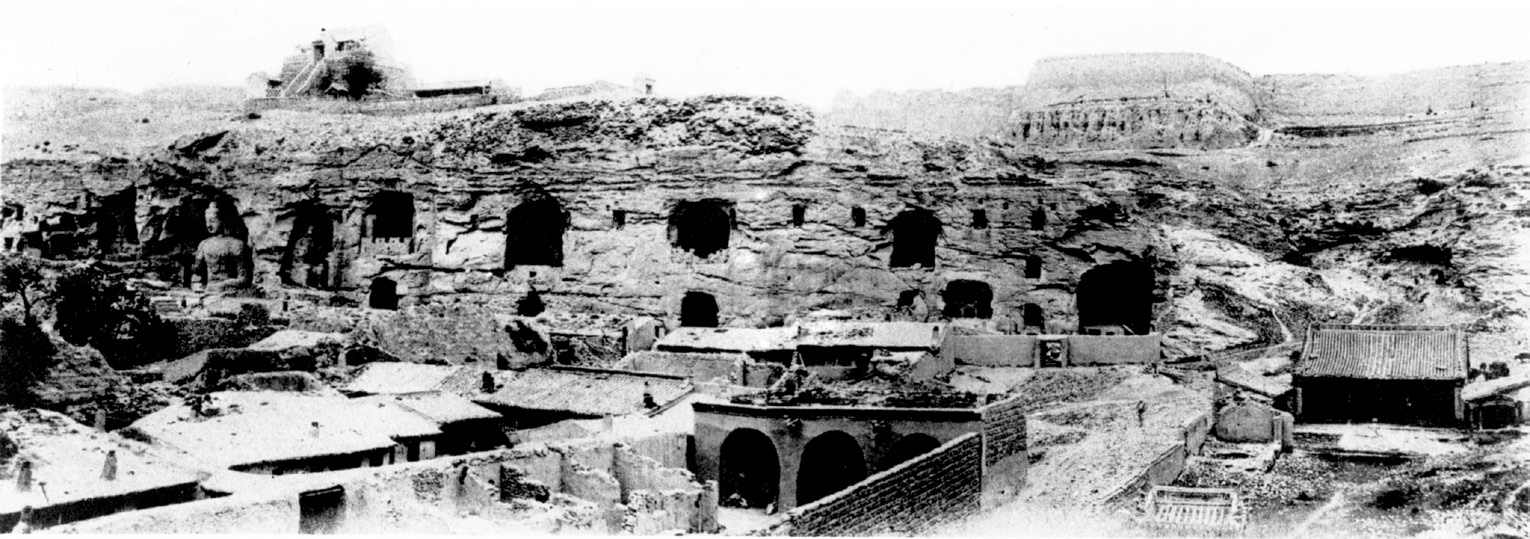

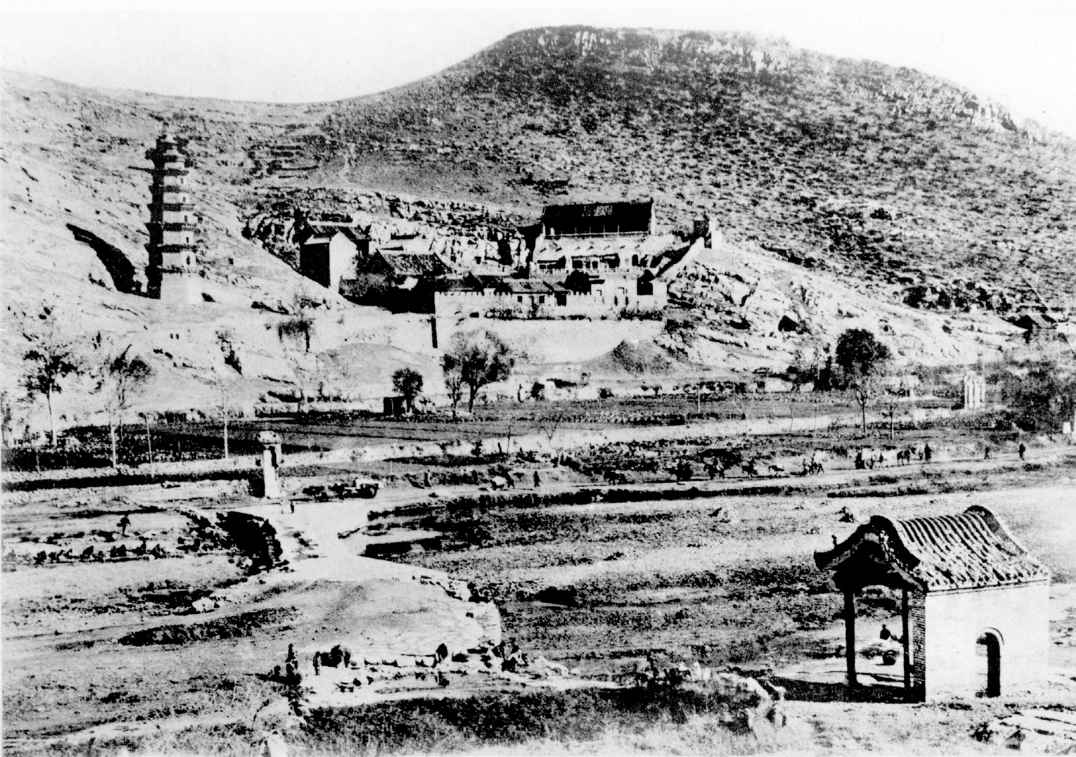

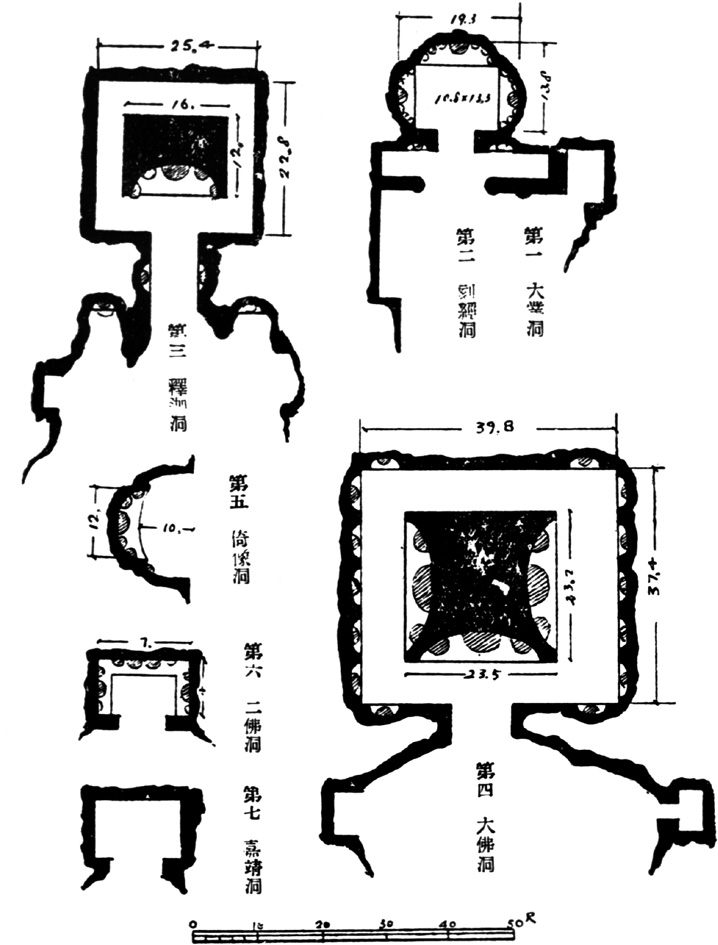

云冈石窟的现状如图1-50所示,分为三区,东部为第一区,中部为第二区,西部为第三区。第三区以西还有一群小窟,本可以称之为第四区,但因没有什么可观价值,一般都不予光顾。石窟寺的主要洞窟是第一区的1至4窟,第二区的5至13窟,第三区的14至20窟,第1窟到第20窟的总长1500尺左右,全景如图1-51所示。以下是有关诸窟寺的记载,要知其详尽几乎不大可能,在此不过是极简单地说明而已。

图1-50 山西省云冈石窟寺第1窟至第20窟平面图

图1-51 云冈全景

昙曜开凿的五窟是第三区的第16至20窟,这是根据其规模、其手法认定的。第16窟内的立佛像高四十余尺,第17窟内的弥勒佛像几乎有五十尺高,第18窟的立像和第19窟的坐像也都高近五十尺。第20窟的前壁倒塌,内部的坐像全身都露在外面,膝部以下全被埋没,但其全高恐怕也会有四十尺以上(见图1-52)。《魏书》上所谓的高者七十尺,次六十尺是魏尺所量,应该基本符合于现状。

图1-52 山西省云冈第20窟佛像

此五窟内部原皆以雕刻覆之,但现在破损严重,仅存下的部分也难耐精查。第二区的诸石窟平面颇大,内容各异,细部残留部分保存相对良好便于调查。当然第三区的手法也和第二区的同工异曲,于根本性质方面没有差异。第二区诸窟,第5窟称为大佛窟,里面的大佛坐像高约六丈,比日本奈良东大寺的大佛还要大,是中国现存立体佛像中最大的一座。洞窟的内径宽七十二尺,进深五十八尺四寸。第6窟宽深均为四十六尺余,中央凿出四面四佛三层的巨型结构,周壁排列有三重佛龛,其装饰雕刻纹样之丰富令人目眩。第7窟的西来第一山洞,第8窟的佛籁洞里也有有趣的雕刻纹样,但大都残毁。第九窟的释迦堂,第10窟的持钵佛洞于装饰手法方面可观者不多。第11窟四面佛洞,第12窟倚像洞均为同工异曲之作,第13窟的弥勒洞之本尊倚像,两脚交叉,高约五十尺,十分雄伟。

第二区洞内皆施以色彩,但经过多次补修改窜,逐渐恶化,已经完全失去了创立当时的韵味。雕刻也或被风化或遭破坏,或被后世胡乱修补而改变了本来的轮廓,六朝固有的风貌几乎被蹂躏殆尽,实在是令人可惜。第二区诸窟的年代无从确认,但根据第11窟里发现的大和七年(488年)造像铭,可以认为诸窟大概就是在此前后陆续开凿的。第三区的工程之后第二区相继着手,第11窟于483年完成,又经若干年后第二区工程亦告竣工。

第一区第一东塔洞内镌刻有二层塔,第二西塔洞内刻有三层塔,均为六朝时代的精华所现。而第三大佛洞的年代稍后,诸家认为这是隋代之物,或属于更后的唐初。总之,认为属隋唐之间应无大差。此洞工程虽未能完成,但是在其宽约一百三十尺,进深约四十尺处才终止,本尊的倚像也远远高出三十尺。

以上诸窟中最值得观赏的是雕刻和佛像。但此处不做有关这方面的评论,而主要就建筑方面予以略述。本来云冈石窟寺的艺术性质,根据其创建缘由以及当时与西方佛教国的交往等推测,当然应该考虑传承的是中亚样式,承认是秉承于敦煌千佛洞之后并深受其影响,所受印度笈多时代之感化也甚为显著,更从当时狮子国僧人的来魏事实而有理由说其中也有南天竺国乃至锡兰的艺术痕迹。但要想彻底考察这些事情,则必须更加深入更加细腻,还是留待他日。在此仅选择诸窟中出现了有关建筑手法的数件重要之物,试进行溯源探流。

图1-53、图1-54(第10窟)是爱奥尼式柱头的实例。爱奥尼柱头无疑是大成于希腊,并有遗物证实潜入了犍陀罗的大月氏国。其后来的去向行踪无人知晓,现却突然现身云冈,实在是有趣的事实。想来一定是自中亚潜行而来,如若探察其路径,当确属我辈事业上之趣事。

图1-53 云冈第10窟

图1-54 云冈第10窟

图1-55(第10窟)应该认为是科林斯式柱头,至少也应该是显示了与科林斯柱头同型的手法。科林斯式发祥于希腊,大成于罗马。这种手法可在拜占庭见到同类,在犍陀罗也能见到很多科林斯式柱头,其手法与本图手法有很大差异。彼方以阿康图斯叶构成,此方则以忍冬叶组合。这种奇异手法的源流尚不能明确认定,但应该是从西亚方面经过波斯传来的。

图1-55 云冈第10窟

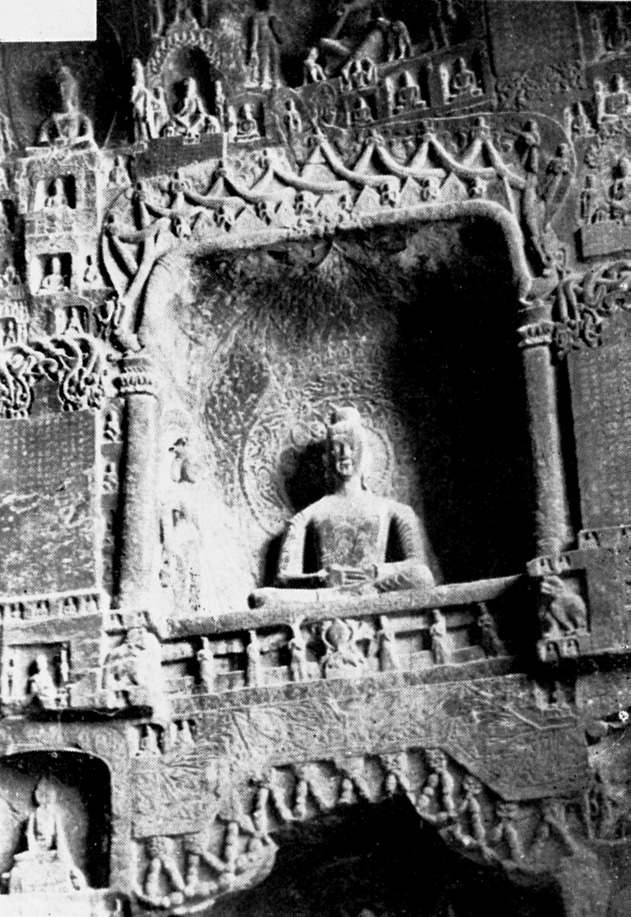

图1-56(第11窟)是印度的拱券和印度柱头。这种印度拱券和柱头已常见于敦煌(见图1-46)。云冈也大量使用了这种形式,但毕竟是从印度经中亚,又一度在敦煌生成了若干变化,然后才传入中国内地又蔓延于四面八方。

图1-56 云冈第11窟

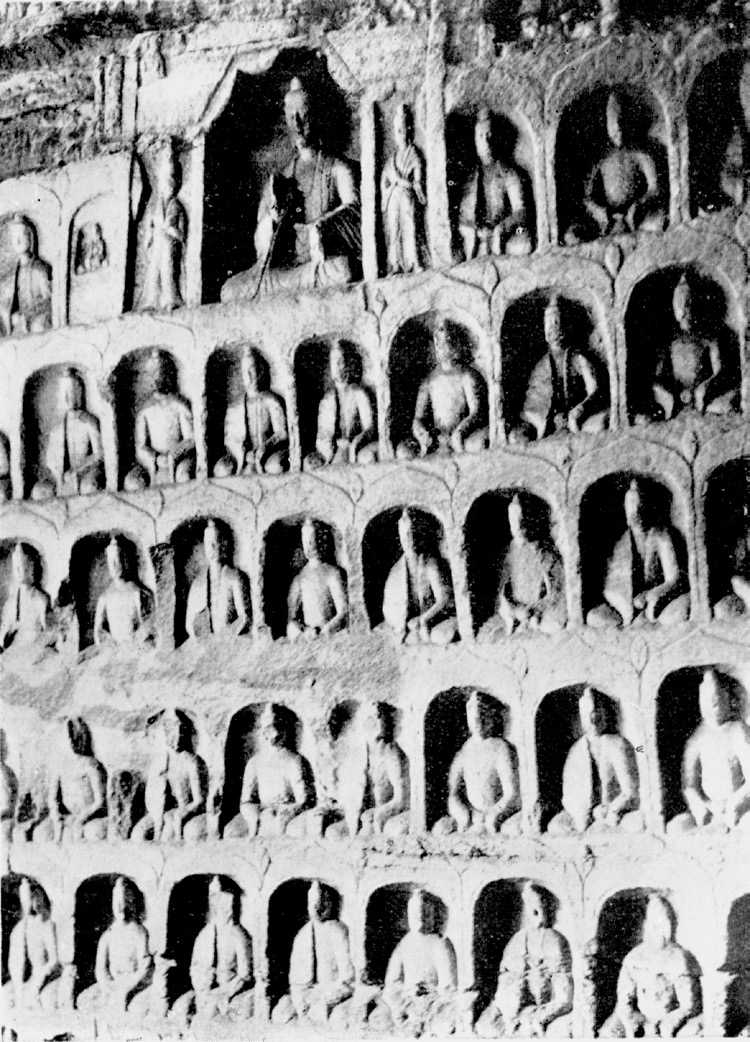

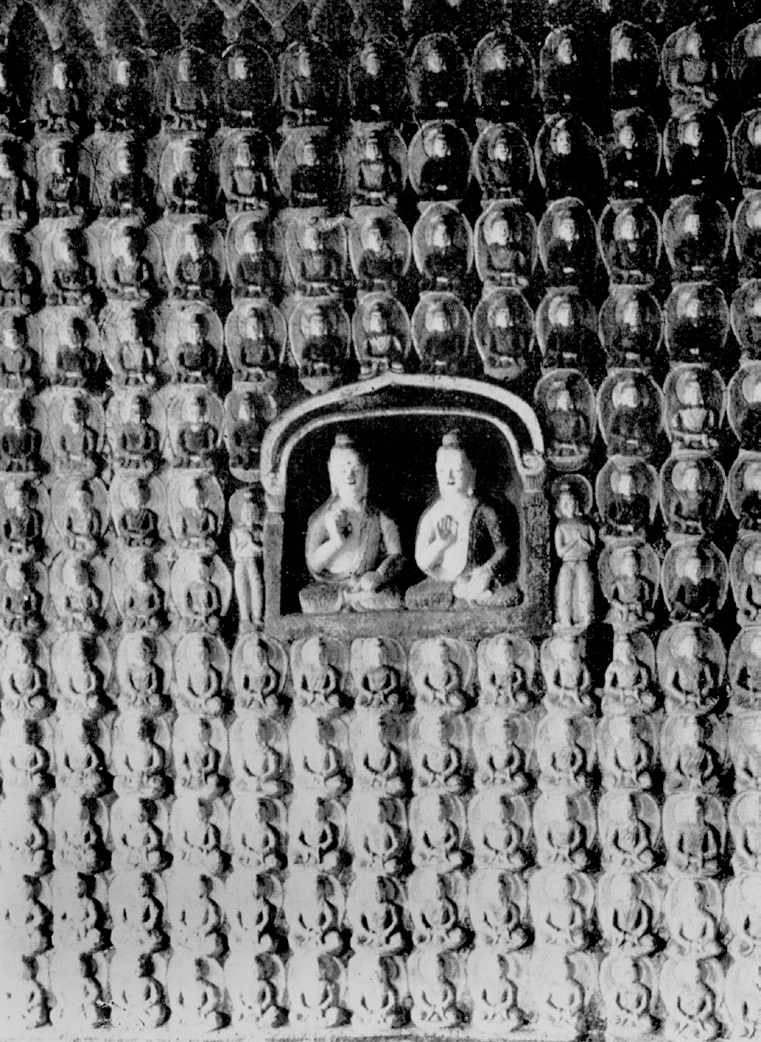

图1-57(第11窟)是犍陀罗系的梯形拱券和梯形楣以及壁面的千体佛像。梯形楣的实例在犍陀罗可见很多,而在中印度却几乎见不到。因此可想像这是在犍陀罗发祥之物。壁面上佛像的镌刻风格虽在印度亦可常见,但在犍陀罗更多。如本图所示体裁,我认为是带着犍陀罗系的趣味。

图1-57 云冈第11窟

图1-58(第2窟)有一梯形拱券和两基塔身。这种场合下的梯形拱券,要在内外轮之内加以区划,里面放入飞天。这种手法在犍陀罗见不到,飞天的手法是印度式。拱下垂着华盖式璎珞的形式于葱岭以外地区难以见到,可以推定是在玉门关和葱岭之间产生的。这与波斯特有的锯齿纹有何关系尚未及考证。我认为,有关塔的形式应该深入研究。上一章关于汉代建筑的部分已经讲过,中国塔本来是从中国发达起来的楼阁型发展而来的,本图左侧的二层塔和右侧的三层塔都可在二层三层楼阁的顶部看到有印度式窣堵婆(塔)之形,并暗示楼阁为木造。图1-59是图1-58左侧二层塔的放大图,顶上的窣堵婆很是特殊,尚无同例,基坛(即露盘)与塔身(即覆钵)之间有仰莲,与图1-55的科林斯式柱头的手法相同。相轮似有七重。总之这个窣堵婆能让人感到若干西藏塔起源的暗示,此外虽云冈的塔雕样式还有很多,但此塔对暗示当时构造多重塔的样式极为重要。

图1-58 云冈第2窟

图1-59 云冈第3窟

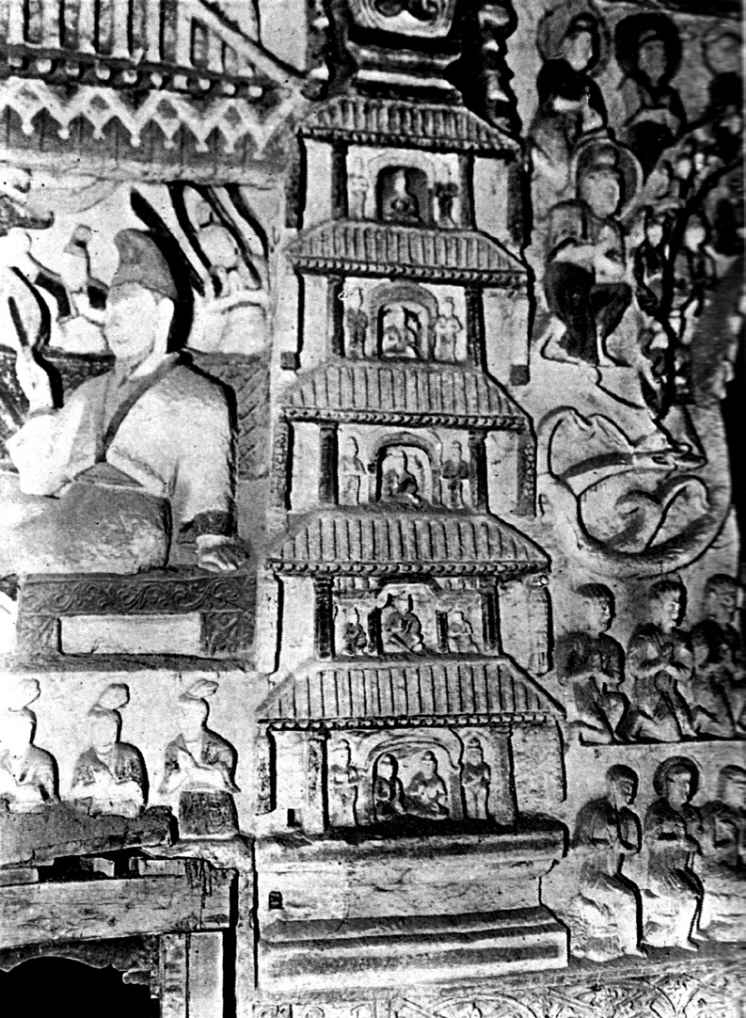

图1-60(第6窟)是一座有鲜明雕刻的五重塔。各层都有印度式拱、梯形拱和佛像。支柱与其说是中国式的大斗拱,不如说是印度系或印度波斯系的更为妥当。顶上的窣堵婆在这里稍有变形而更接近于普通的相轮,但其构思与前记塔相同。不过九轮竟有三个并立,颇为有趣,可以认定和日本白凤时代(2)长谷寺铜板上见到的塔有密切关系。

图1-60 云冈第6窟

以上主要就外来的手法进行了叙述,当然属于中国固有手法的也有很多,图1-61(第6窟)就是其中一例。大式瓦作葺成的庑殿顶,正脊两端的鸱尾,脊上三角形装饰物,其间立式的凤形,都是周汉以来的常用手法。檐部的圆椽,下面的一斗三升和人字形驼峰是形成日本飞鸟时代建筑的根基。同样的手法可见于图1-62(第2窟),且顶部冠有华盖型的手法多少让人联想起日本的橘夫人厨子(3)。此外第10窟内的勾栏与日本法隆寺的勾栏完全相同,饶有兴味。

图1-61 云冈第6窟

图1-62 云冈第2窟

图1-63(第6窟)表现了华盖,自然是佛像头上的那种,与日本法隆寺金堂内的华盖属于同型,于敦煌屡屡可见(见图1-48)。云冈较为频繁地使用这类华盖并根据使用地点加入适当变化。究其起源,我认为是来自西藏,这留待下一章说明。

图1-63 云冈第6窟

关于装饰纹样,这对研究六朝艺术的源流极其重要,将在该项中言及。

(3)龙门

龙门位于河南省洛阳南约三十里处。依水由南向北流入洛阳盆地,河的两岸由石灰岩构成丘陵,右岸不足一提,但左岸东腹所凿石窟不计其数,总长约有两千尺。这就是伊阙龙门的石窟寺,各洞窟内镌刻着佛像,周壁上施有雕刻纹样,其精巧程度胜过云冈。但石窟和佛像的规模远比不上云冈的宏伟,纵横无碍和奔放自由的装饰手法也不能与云冈比肩。龙门的手法已经形成了一定的模式,想随意超越似乎很难。这是因为龙门的年代稍后于云冈,云冈时代仍为试作时代,能够不拘一格,但龙门已进入成熟时期,需要采取慎重的态度。那么龙门是哪一年代的产物呢?

一般认为,龙门是北魏迁都至洛阳,即孝文帝大和十七年(493年)以后的事。据《魏书·释老志》记载,宣武帝先为其父(孝文帝)其母(文昭皇太后)开凿二窟,以后为自己再开一窟,此为龙门石窟之始。这些石窟应该是哪一窟现在已无人知晓。总之,龙门石窟里最早的铭文是大和十九年之物(第21窟),但根据其他铭文所记,大和七年就已开凿施工是肯定的。也就是说龙门在北魏尚未迁都洛阳时即已开凿,以后经东魏、北齐、隋乃至唐代一直持续,并留有各时代的铭文或存有相关文献。

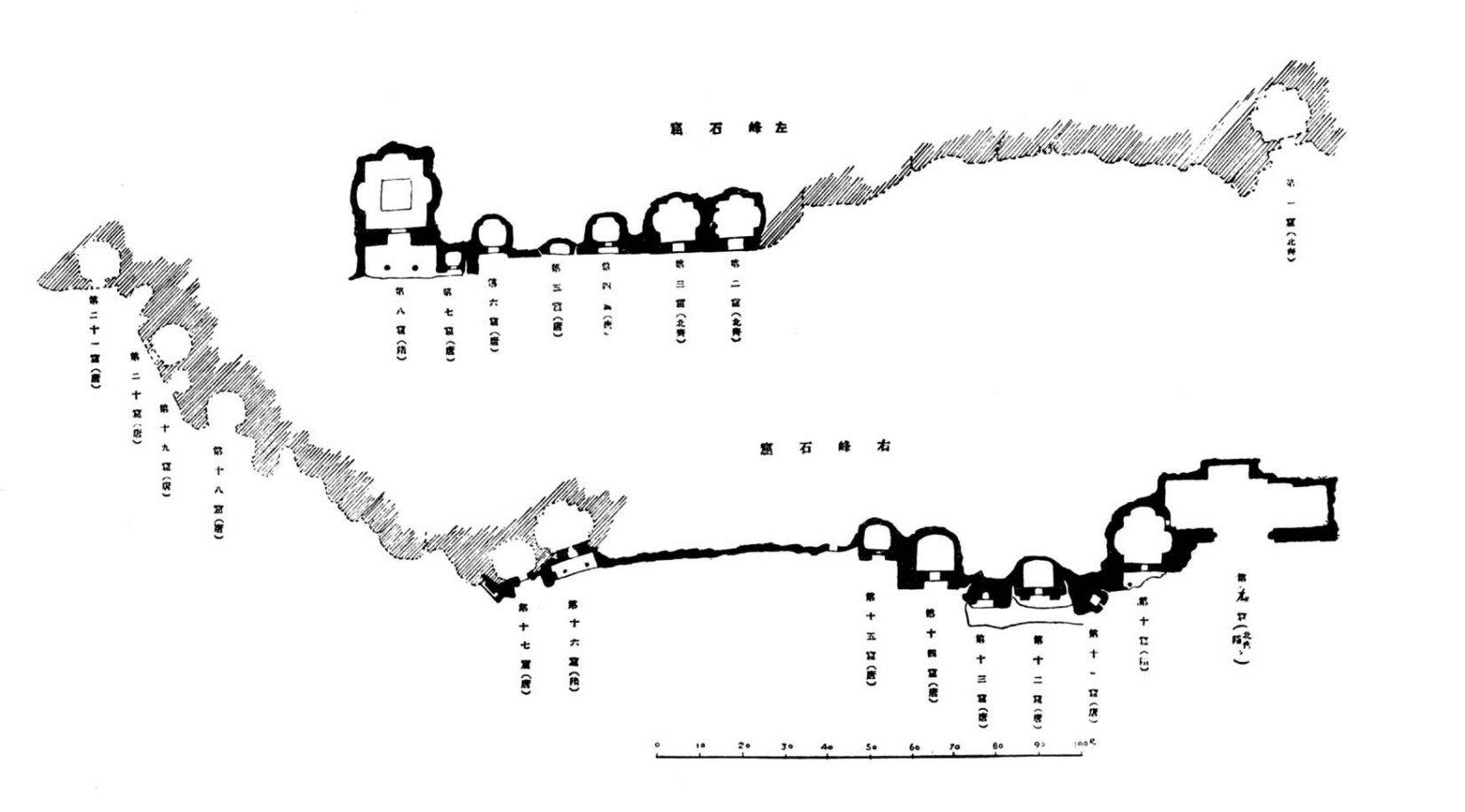

如此,龙门是因网罗有历朝之作而重。龙门西部诸窟的略图见图1-64(中国佛教史迹评解所载),其中最重要石窟有21个,第3窟(宾阳洞)、第13窟(俗称莲花洞)、第14窟、第15窟(北魏开凿、唐改做)、第17窟(俗称魏字洞)、第18窟(北魏开凿、唐改做)、第20窟(俗称药方洞)、第21窟(古阳洞)是北魏作品,第2窟及第4窟推定为隋代所做,其他皆属唐代。

图1-64 龙门西峰石窟简略位置图

现就以上北魏至隋的诸窟进行考察,从建筑角度看,其中最重要的当属第21窟。此窟最迟应是在大和七年开工,大和十九年左右完工,据窟内铭文也可明了,与云冈第二区的石窟应为同代之物。且其壁面充塞着具有明确建筑意义的雕刻。第3窟的宾阳洞在潜溪寺内,是龙门六朝时代石窟中规模最大且最为华彩的。宽三十六尺,进深三十三尺五寸,后壁的本尊、罗汉、菩萨、左右壁的三尊佛,无论哪一个都非常出色,背光的纹样,天井的装饰等也极为丰富。遗憾的是有可观价值的建筑雕刻过少,又无铭文,年代难以推测,不过属于北魏之作应无问题。

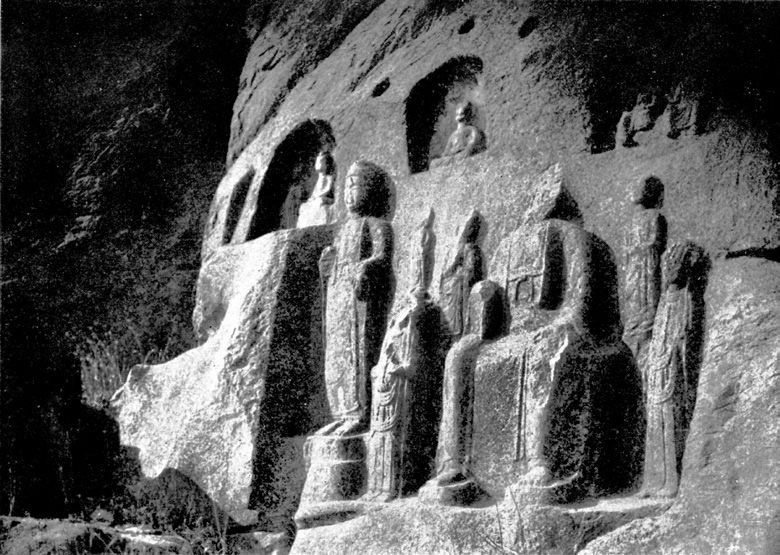

第13窟莲花洞亦属北魏优秀之列,佛像秀美之外,壁面的佛龛和千体佛上所施雕刻更值观赏。第20窟药方洞虽经后世北齐、隋、唐加工,但大体上保留了北魏的特色,佛像朴素而佛龛等雕刻甚为精巧。总之,龙门的六朝艺术性质与云冈艺术根本上属于同系,却比云冈明显规整,自西亚诸国传来的成分有所减少。如爱奥尼式柱头,科林斯式柱头,东罗马情趣的纹样等已见不到了。佛像上云冈初期的异国风貌也已淡化,几乎全部统一成了所谓的六朝形式。印度式手法也大经洗练,中国固有的手法已鲜明地体现其中。概括言之,云冈更富西亚成分,而龙门更富印度成分。云冈有堂堂魁伟之风貌,龙门则具明敏巧慧之特征。云冈有令人倾倒之魅力,龙门有拯救人心之情味。以下举若干实例试说明龙门的建筑手法。

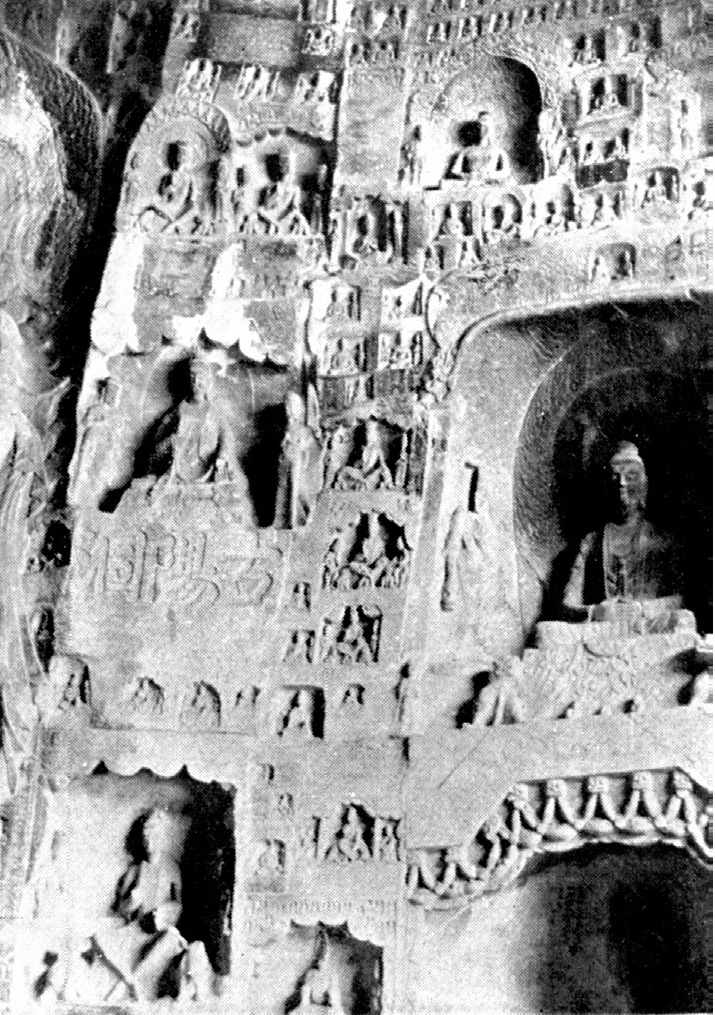

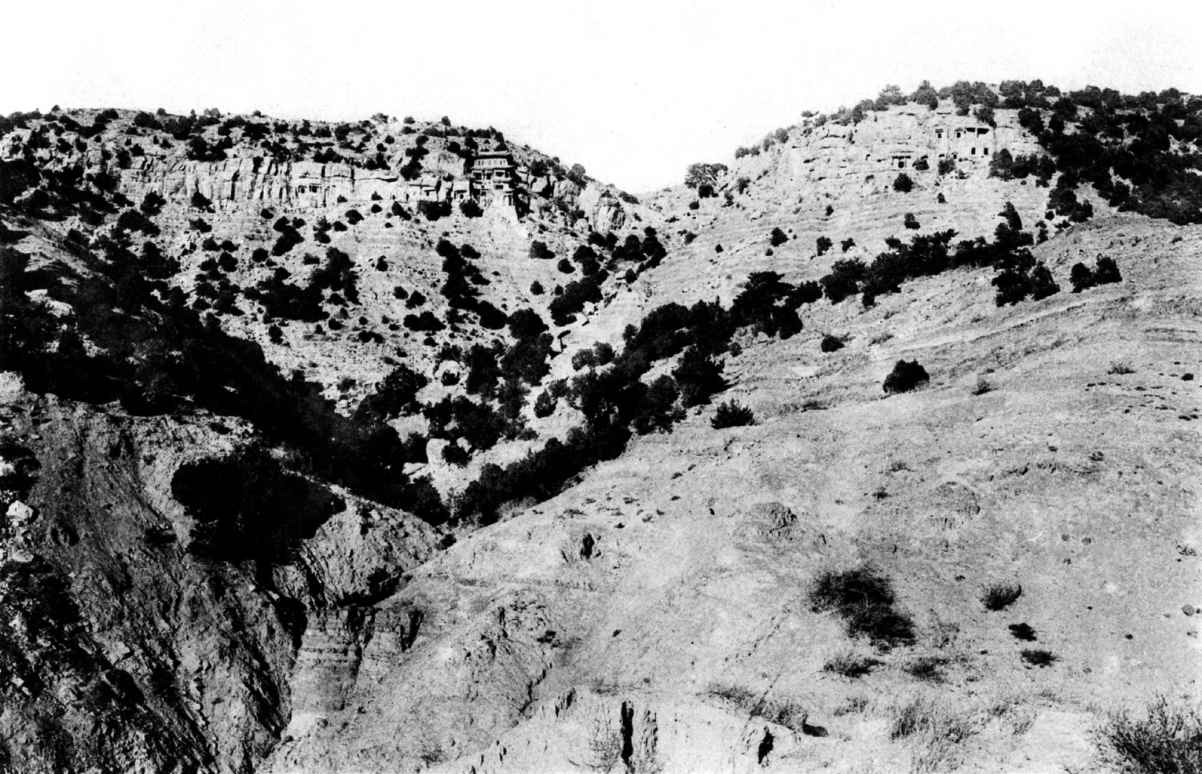

图1-65是龙门的全景图,右方可见第12窟、第13窟附近的状态,左方可见第14窟至第19窟大佛的状况。以此图足可推知龙门之大体规模。图1-66是古阳洞的内壁,有一印度拱券式佛龛,其轮廓线条极为精妙,拱内雕刻手法之纤细令人惊叹。毕竟因此处岩石为细腻的石灰岩质,故云冈砂岩难以比拟。右拱两端上翘呈凤头,左拱两端呈龙头,这是加入中国固有思想的表现。拱下以二尊仁王代替支柱,拱内佛像的台座下左右各有一对狮子,虽姿势各异,但样式明显同源。其他细微之处此处无暇言及。

图1-65 龙门全景

图1-66 龙门古阳洞

图1-67显示出拱与柱的手法。拱的内轮两端为龙头,用来支撑此拱的支柱确认属印度波斯系。龛下做栏,上面趺坐本尊,此栏一般也属印度式。但龛之左右小碑上的螭首是颇为巧妙的六朝式龙的组合。拱龛下面直接连着梯形拱龛,这种类型已在云冈见到许多,但拱内由飞天飘逸的着衣演变成的忍冬藤蔓,其轻快韵味在云冈则未曾见过。

图1-67 龙门古阳洞

图1-68的拱和柱稍有不同。左上龛的印度拱券已明显变形,柱头的手法也从敦煌的布波形即结花形发生变化,从而更接近于印度波斯系。相同手法还反复用于支柱中央部,应该可以认定为独创。柱下的侏儒像,再下面的狮子,狮子下面的小龛,层层相叠,手法自由流畅。左下龛梯形拱和印度拱相重,右上龛却未特别用拱,而是用交叉的璎珞轮廓直接做了龛的上轮。下面的龛上加入单纯的梯形拱,变化之自如实令人惊叹。

图1-68 龙门古阳洞

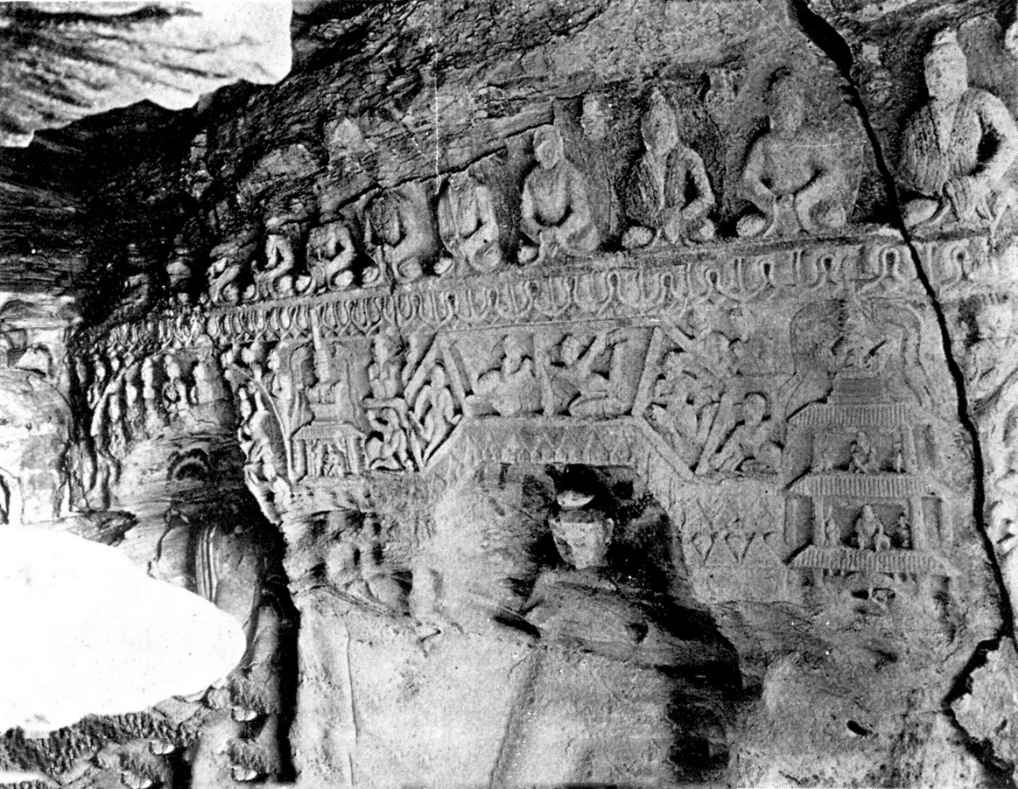

图1-69是建筑物的雕刻例。中央呈直角形的龛上冠有歇山式屋顶,坡线略有上翘,但檐为水平,正脊两端的鸱尾,中央鸟之手法于云冈亦可见,檐下斗拱亦然。上部小龛暗示小佛堂,其柱上部以人像代雀替是印度的惯用手法。下方右手处刻有鲜明的三重塔。此型在龙门屡屡可见,大概是在暗示当时构造型塔的一般样式。图1-70是佛堂建筑例,画面上有三栋建筑,坛上都有木制构架,坛的正面有扶栏台阶。柱上有斗拱,其间有人字形驼峰,屋顶为山花部极小的歇山顶,看上去几乎像是庑殿顶。檐呈水平,坡线弯曲,正脊两端鸱尾上翘,左端佛堂中央冠有宝珠。当然屋顶都是大式瓦作葺成。

图1-69 龙门古阳洞

图1-70 龙门长身观音洞

图1-71是一座四重塔,与图1-69的三重塔属于同型。三重塔宽一间,此塔为两间,三重塔屋顶坡面呈直线,此塔是鲜明的曲线。

图1-71 龙门微妙洞

图1-72是一座二重塔。此塔不依普通塔手法而自成一体。其顶部不做饰檐而是采用三层叠涩,上层也用相同手法,是小品建筑的绝好标本。龙门还可见其他数种塔之雕刻,但云冈则见不到楼阁式塔顶加萃堵婆之例。故可推测龙门时塔之形态业已形成一定之规。

图1-72 龙门莲花洞

以上列举之外还有一些建筑方面的物件,基本上皆与云冈之物同型。但华盖于云冈随处可见,于龙门却甚为稀少,且已生变化而与原形相异。斗拱方面,云冈之物皆为一斗三升人字形驼峰,龙门之物则有双层一斗三升及干阑式扠束木条等手法,实是有趣。凸肚状支柱在云冈可见其近似物,而在龙门则全无踪迹。但龙门明显地存在着竖凹槽的使用例(第21窟),还发现有女像柱,是合掌菩萨之形。女像柱皆知是希腊产物,于犍陀罗亦可常见,印度也有类似之例。龙门之例必定是自犍陀罗传来。对云冈、龙门两石窟进行细致入微的对比研究,不仅是件有趣之事,也是个十分有益的题材。

(4)天龙山

天龙山在山西太原城外西南三十里处,左右两丘山腰处各有一群面向东南的石窟。太原是东魏将领高欢的居城,其子高洋建北齐定都于邺之后,此地作为陪都繁盛,成为山西文化中心直至今日。古代的晋阳就是此都,天龙山石窟寺从北齐时代开凿,经隋至唐更加发展。

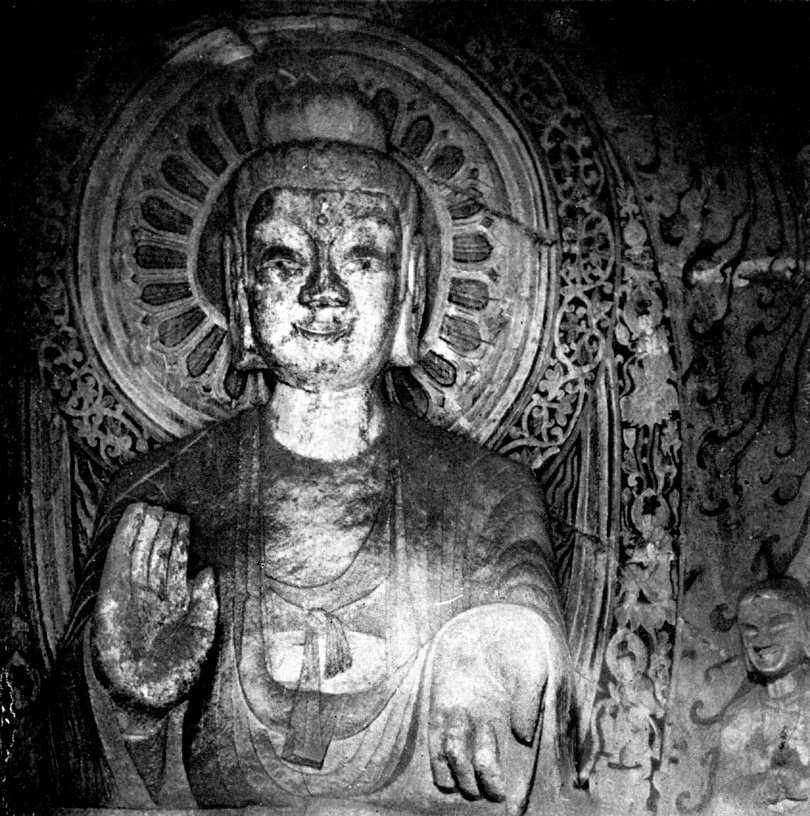

图1-73是其平面图(《中国佛教史迹评解》所载),左峰第1窟至第8窟,右峰第9窟至第21窟最为重要。六朝时期所开发的是:第1窟至第3窟属于北齐的三个,属于隋的第8窟、第10窟、第16窟,属于北齐至隋的第9窟,其他皆属唐代开发。天龙山诸窟内诸佛像,以其相貌端庄微妙者众多而闻名于世。在此列举数例。

图1-73 天龙山石窟简略位置图

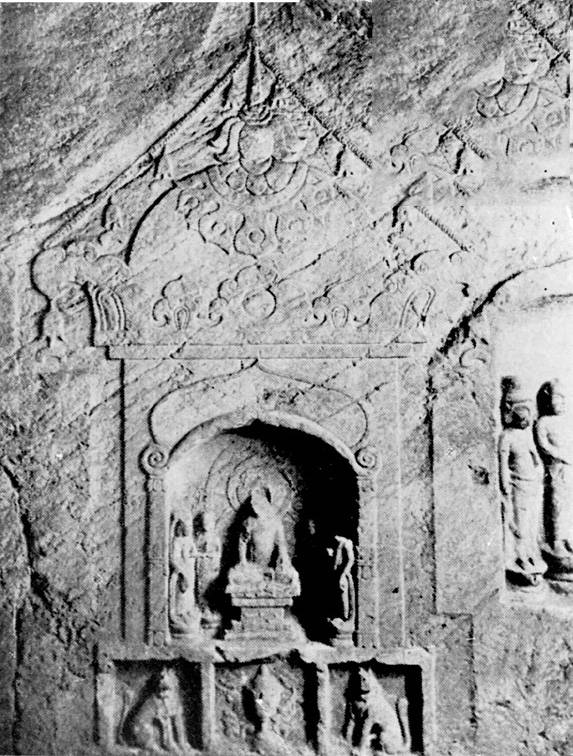

图1-74为全山的远景。图1-75是第3窟,是个宽八尺四寸三分,进深七尺九寸的小洞,是其东壁所凿佛龛。印度拱券的轮廓已明显地改变了六朝初期之式,内轮顶点施有一种结花手法。这种结花与在敦煌、云冈、龙门的柱头上见到的鼓形手法为同根同源,同法在佛龛两柱的顶部亦可见到。但其上部完全成为柱头,下部则接近所谓的金栏卷之性质。柱头上立有凤形,且不是拱券内轮的延长,此法他处亦可常见。

图1-74 天龙山全景

图1-75 天龙山第3窟

图1-76是第3窟后壁的右方。图左是佛龛的右柱,柱头用写生式的莲花实属珍奇,相反暗示了印度乃至印度波斯系柱头的起源。柱头上立凤,柱右侧立着阿罗汉像,足以想像当时雕刻技巧的精妙。

图1-76 天龙山第3窟后壁右方

图1-77是第1窟的全景。入口处拱券的柱头用开放莲花,这也是不见同类的珍奇之举。柱头上照例有立凤。入口上方的壁面上雕刻有极为鲜明的斗拱,最令我辈兴奋。斗拱成一斗三升及人字形驼峰之列,一斗三升之斗与日本法隆寺的皿斗相似,瓜拱有强劲的背刳,同时其两端又有绘成的刳形,实为一重要现象。驼峰在云冈、龙门也颇多见,但都用粗朴的直线形,而此处出现了强劲的曲线,成为唐代婉丽曲线的先驱。

图1-77 天龙山第1窟

图1-78是第3窟的西壁。图右方可见佛龛柱头上半开的莲花。轮廓与一般的西方或印度系的柱头相同,但用写生式的莲花仍属珍奇。此拱内末端非凤,而是用了龙首。壁面浅刻的菩萨像佛坛前垂有幔帐,即六朝式的华盖,与敦煌、云冈以及日本的法隆寺金堂内可见的华盖属于同型,只是此处的更有几分单纯,同时更加洗练。华盖上端左右及中央部的金属装饰的手法亦颇得要领。

图1-78 天龙山第3窟西壁

天龙山诸窟除以上所举之外,还有很多值得观赏之处,在此姑且省略。总之,这个石窟群继云冈、龙门之后亦极有价值。即使规模上无法与前者相比,但在技巧方面绝不比前者逊色。随着年代的推移,在豪宕风貌逐渐失去的同时,细部手法则越来越显示出了纤细的技巧。

(5)南北响堂山

响堂山分南北两处,南响堂山属于河北省磁州西方四十五里的彭城镇,北响堂山属于河南省武安县的义井里,在南山的西北三十五里处。这里有一群北齐时代的石窟,大正十一年(4)十一月常盘大定博士首次寻访至此,以后未再听说有研究者到访。

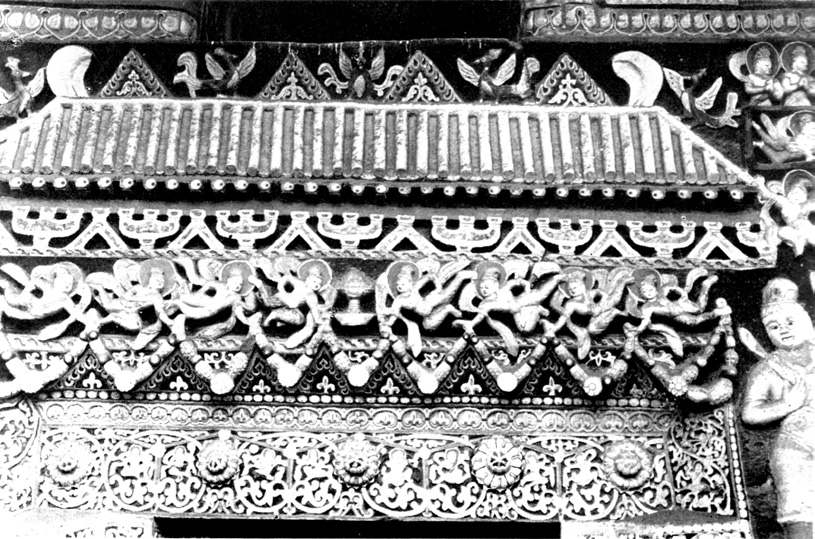

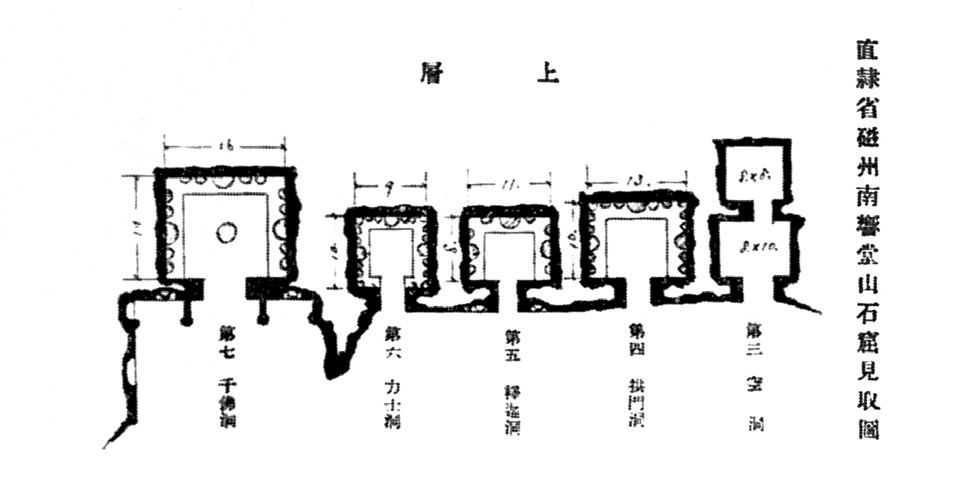

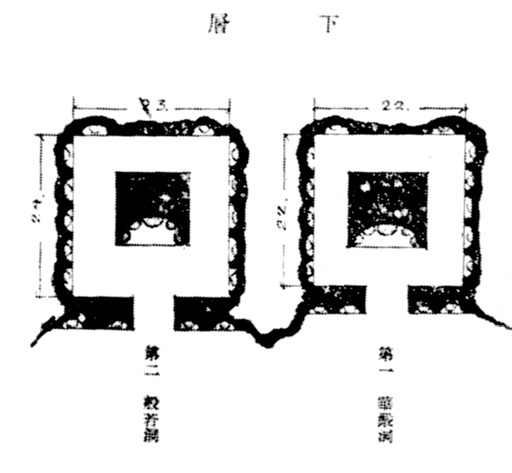

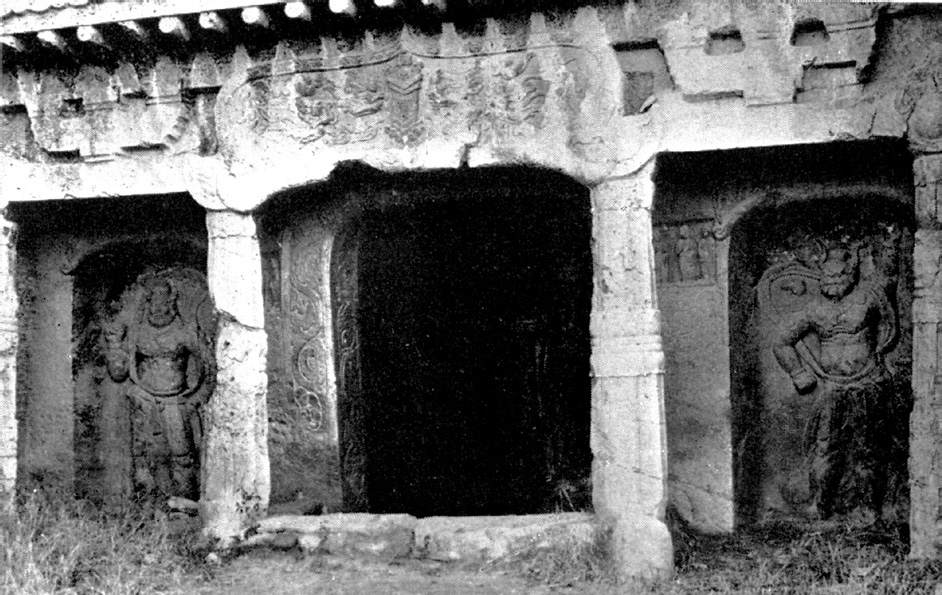

南响堂山的布局如图1-79(《中国佛教史迹评解》所载)所示,分上下两段。上层有五窟,下层有两窟。全景如图1-80所见。诸窟手法中具有显著建筑意义之例则举图1-81上段第5窟的画面。入口处的柱子呈暗示竖凹槽的多角形,柱头及柱中央施有已屡次提到过的结花手法,拱券的形式有了更多的变化,很近似于所谓的华灯形。小壁面上的斗拱几乎与图1-77的天龙山手法完全相同。檐椽、瓦口、瓦当等手法也十分鲜明,不失为考察当时构造手法的极好资料。

图1-79 南响堂山石窟简略位置图(上层)

南响堂山石窟简略位置图(下层)

图1-80 南响堂山全景

图1-81 南响堂山石窟上层第5窟

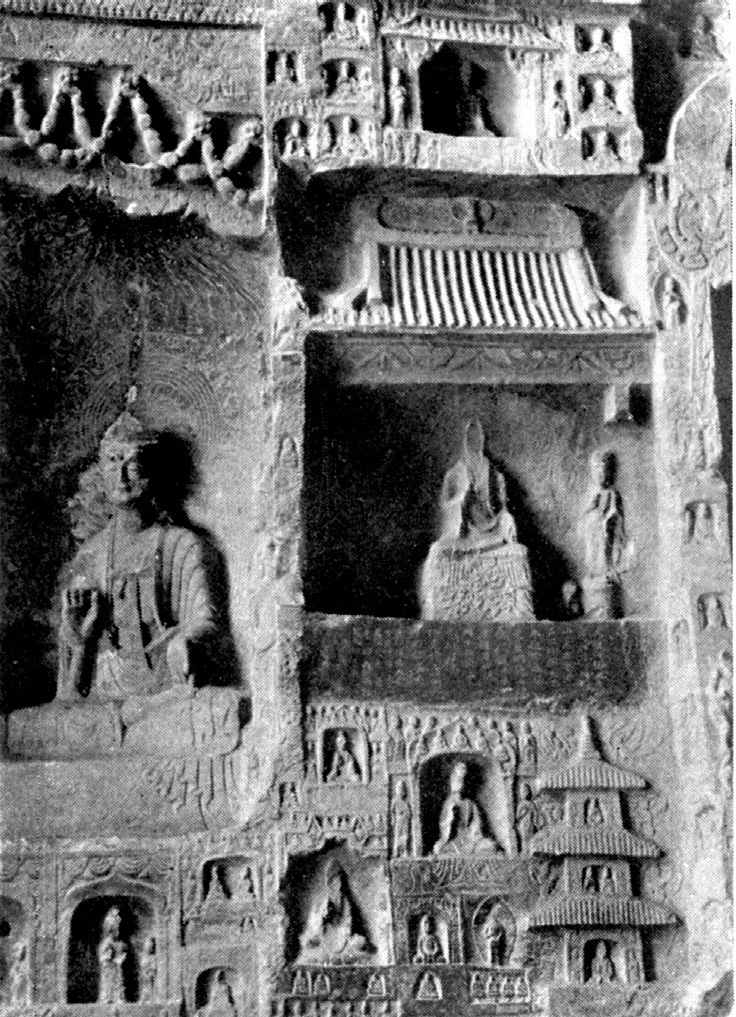

图1-82是上段自右数第2、第3、第4窟的前面。此处应予注意的是中央第3窟的入口,其柱为八角形且立于狮子之上,实属罕见。我曾在南印度的多拉维达式建筑中见过此类手法,但对彼此双方有过哪些交融,目前尚不能拿出可自信的结论。柱头及柱中央部的结花手法与图1-81中的大体一致,但其斗拱又有变化,可以说已经最终失去了原有的性质,当然此中也有因后世补修使然的因素。拱之左侧刻有小型三层塔亦应予以瞩目。

图1-82 南响堂山石窟上层第2~第4窟

图1-83是上段第1窟内部壁面的手法,比前述之例更为优秀。佛龛凿成一座宝塔形,屋顶为丰满的半球覆钵,表面施以美丽花纹,檐角突出,末端垂铎,相轮左右两根条链结住檐角,条链上也悬铎。这让人想起洛阳永宁寺塔,半球覆钵的手法自然是来自印度,龛拱和柱子的手法亦与上例基本相同,其构思及技巧方面均示出淳朴之风。

图1-83 南响堂山石窟上层第1窟

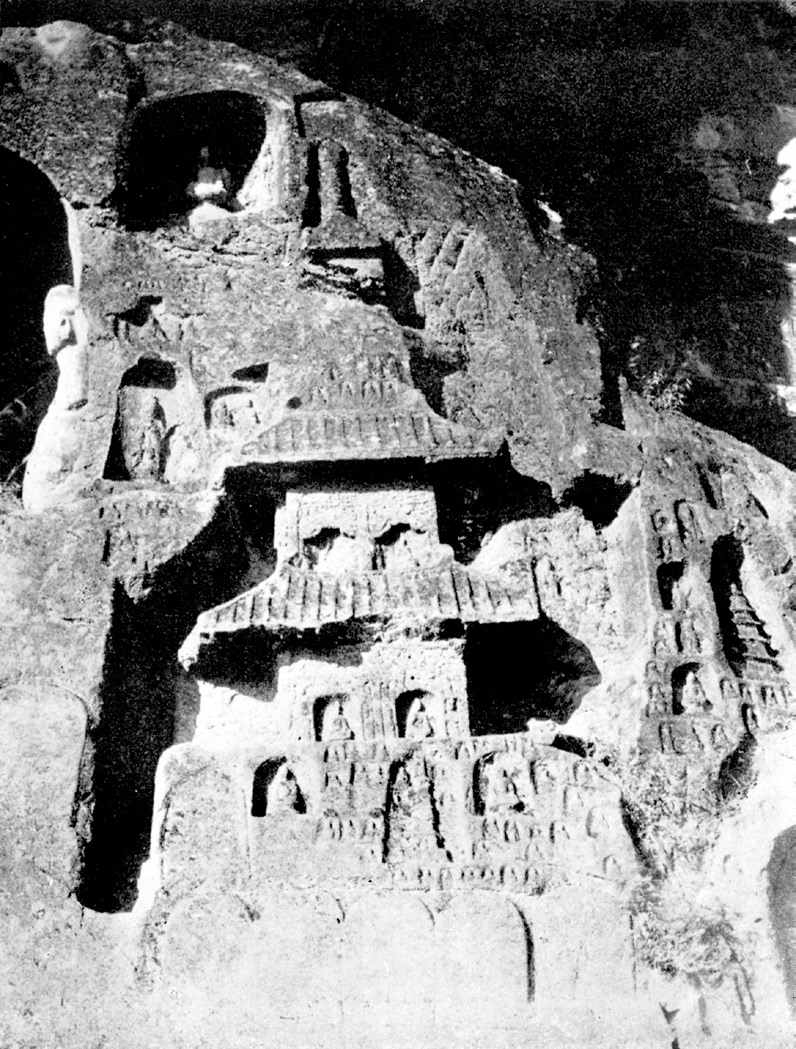

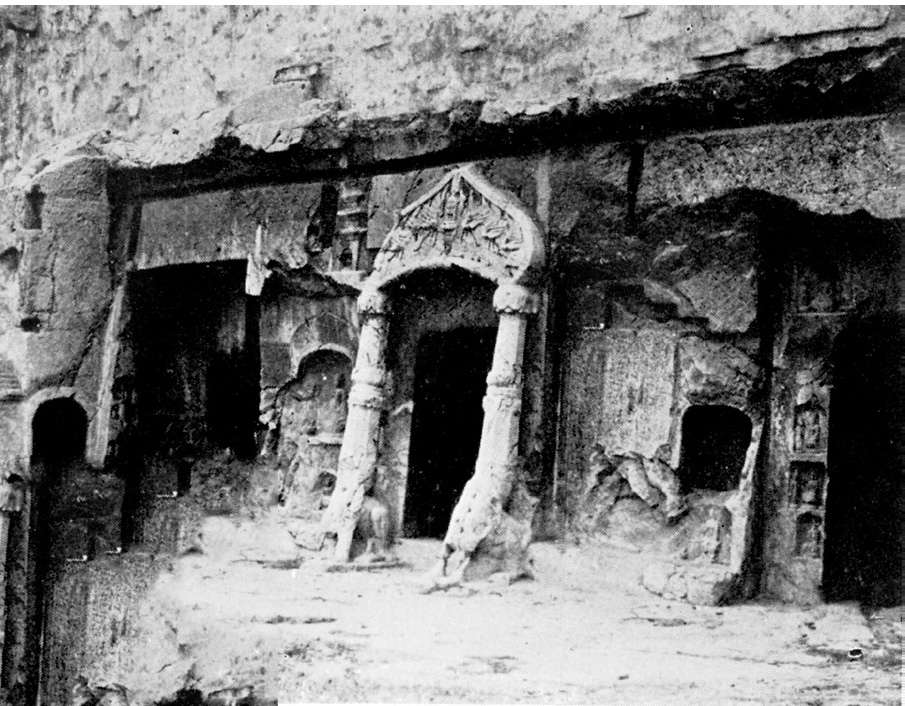

北响堂山有七个重要石窟,每个布局见图1-84(《中国佛教史迹评解》所载),全景见图1-85。常盘博士命名第1窟为大业洞,第2窟为刻经洞(北齐),第3窟为释迦洞(北齐),第4窟为大佛洞(北齐),第5窟为倚像洞(唐),第6窟为二佛洞(疑为隋),第7窟为嘉靖洞(明)。这些洞窟的精华当属第2至第4的北齐洞。仅看照片亦可感到后世的修补已致使旧观损逝。与天龙山的北齐式相比,此处风格不同,颇为珍贵。

图1-84 河南省北响堂山石窟平面图

图1-85 北响堂山全景

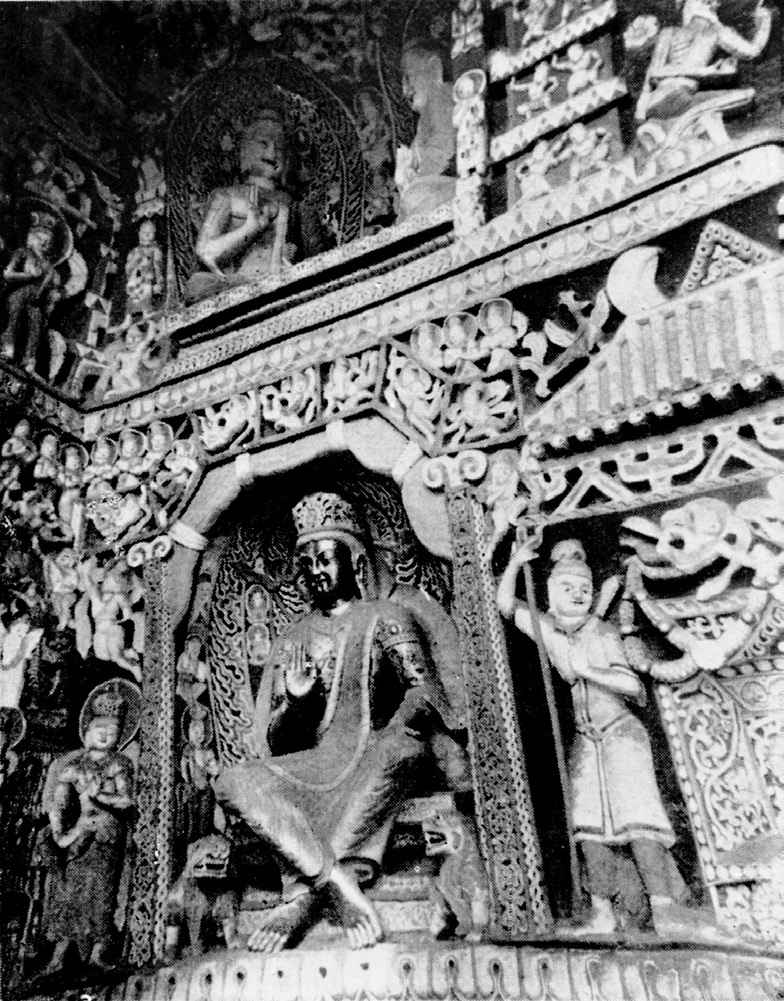

图1-86是第4窟的南壁。此窟是诸窟中最大最美的一座。宽三十九尺八寸,进深三十七尺四寸,中央刻有巨柱,柱之左右及前面刻着佛像,内壁左右各作五龛。本图是其右壁。各龛之间立有柱子,柱之表面以美丽的忍冬藤草雕刻充填,柱础为莲花形,柱中央的结花与之相应。柱顶有莲,莲上有宝珠,以火焰包之的手法为常套。柱础下雕有带翼鬼形怪兽。柱的上部横贯连接,每龛之上均冠有半球覆钵,钵上又有莲花、忍冬、莲花光炎相重等壮丽构图。龛上的印度拱券因其外轮顶部缺少尖点,故已失印度拱券之实,仅为一种装饰手法而已。其内外两轮内的纹样也缺乏与他处的调和,令人遗憾。图1-87是同窟前壁内面佛龛,与前图完全相同。

图1-86 北响堂山第4窟

图1-87 北响堂山第4窟

总之,响堂山的建筑手法已远离西方乃至印度的趣味,相反朝着任意中国化的方向发展,不久将踏上成就唐代新型样式之路。从这个意义上讲,响堂山的诸窟极具历史价值。

通过以上列记敦煌、云冈、龙门、天龙山及响堂山各例,已可知六朝建筑变迁的大概情况,但在此想再加举两个实例,即巩县石窟寺、云门山及驼山石窟。

(6)巩县

河南省巩县城外西北约三华里处,有一群面临洛水开凿砂岩小山而成的石窟。此处原称净土寺,开凿年代有碑铭为证:

自后魏宣帝景明之间凿石为窟刻佛千万像世无能烛其数者

后世对此还有若干追记。

石窟主要有五个,三个在东,两个在西,皆面南。东西两群之间有露佛三尊。

诸窟中最大最值观赏的是第5窟(见图1-88)。宽深均为二十二尺,中央立有九尺方角巨柱。四面刻四佛的手法已在云冈见过。内壁三面列有四龛,拱券当然是印度式,图的右方是拱券内外轮之间饰入的忍冬纹,此处的运笔甚是重厚。左右两拱的末端综合以忍冬构成,下方置饕餮承之,其法甚妙。

图1-88 河南省巩县第5窟

图1-89是第3窟的天井。第3窟是仅次于第5窟的大窟,内部的形式与此相似。图示是其天井,格子顶的各格之间有花纹和飞天,构思巧妙且富于变化。

图1-89 巩县第3窟

(7)云门山及驼山

云门山位于山东省青州市城南约十里处。一丘之顶开有洞门,门上刻着云门山大云寺。门西有两个佛龛,因有隋开皇十七、十八、十九年等铭文而知其年代。图1-90是西侧的佛龛,没有明显的建筑雕刻,只有六朝时期共通的印度拱券,但佛像雕刻方面有相当的观赏价值。另外还有几个佛龛多属唐代之作。

图1-90 云门山石窟

驼山是与云门山隔谷相对的一座小丘,在青州东南约十华里处。山上有大小六个佛龛,年代属隋至唐代。其中第3窟最大最重要的,宽十八尺,进深约二十三尺,佛像颇为优秀,年代为后周的建德六年(577年)至隋开皇十四年(594年)之间,此为文献所证实。但窟内外未见特别值得关注的有关建筑的手法。

图1-91是第2窟的壁面。此窟内的佛像似为隋初之物,技巧之美实属罕见。窟之内外建筑手法未被多用。佛龛轮廓属印度形。

图1-91 驼山第2窟

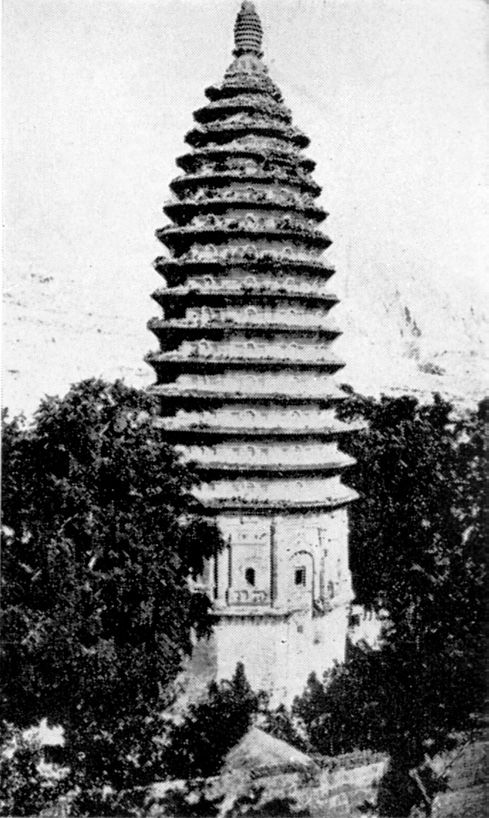

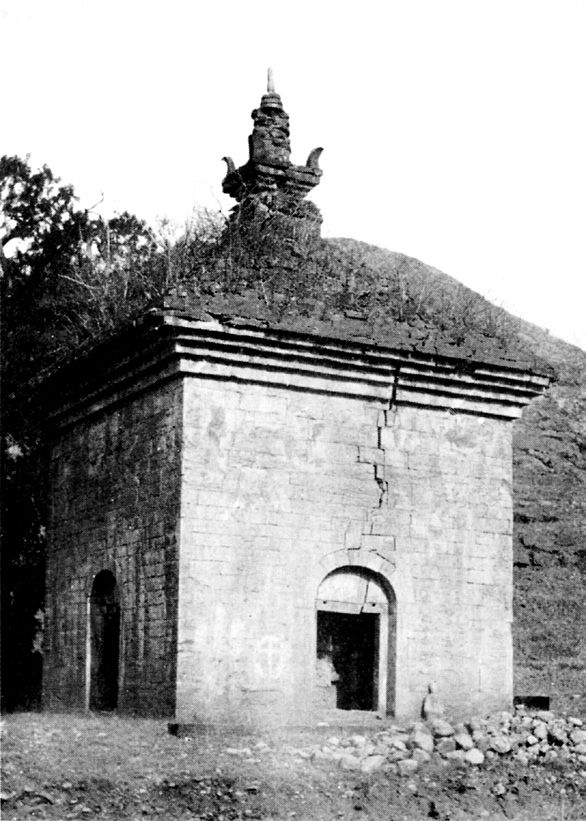

(8)嵩岳寺塔与神通寺塔

六朝时代的构造形建筑遗物几乎皆无。幸有关野博士发现了河南省嵩山西岳的嵩岳寺十二角十五层塔和山东省历城县的神通寺四门塔。根据关野博士的解说,嵩岳寺是原北魏宣武帝的离宫,孝明帝正光四年(528年),使净财建寺并造此十五层砖塔(图1-92)。平面十二角有十五层的塔,此外不见同例。二层以上层层相接,整体轮廓恰如一颗炮弹。第一层柱头的手法:有莲花的拱券窗户,窗上下的球盖及束腰板壁的装饰,第二层以上的小莲花拱券窗等皆为北魏形式。我未到现场观看,仅凭照片认为那的确是六朝形式,但明显接近北齐式,而不是北魏式。云冈、龙门等窟未见此类塔形实在有些不可思议。

图1-92 河南省嵩岳寺的塔

关于神通寺的四门塔(图1-93),关野博士说,寺是前秦时竺僧朗居住的古刹,四门塔建于东魏的武定二年(544年),除了汉代的石阙,这里是中国最早的石制建筑,方形的壁体上置有宝形屋顶,冠有石制相轮,形式虽简单但十分工整,四面开有半圆拱式入口,内部的四面坛上安置着佛菩萨。其建筑手法是否发挥了六朝形式这一点关野博士未予提及。我只观照片,不知六朝当时之特色在何处仍有留存,此处姑且只介绍关野博士所谈。

图1-93 山东省神通寺的四门塔

四、道观

东汉末张道陵创建道教时,还没有具备称为独立宗教的程度,至东晋初葛洪著《抱朴子》讲说神仙之道以后,道教才逐渐抬头,但亦不乏受当时异常隆盛的佛教的刺激,想努力造成与之抗衡局势的结果。原本浅薄的道教本来没有和深远佛教抗衡的实力,凡事都要从佛教得以启示,模仿佛教的形式作经典、制道法,终于形成了一种宗教的形式。其殿堂建筑没有任何特殊之处,与宫殿、佛寺毫无异样。殿内的陈设等初见也仿同佛殿。安置本尊的祭坛、祭坛前面的祭桌、道士跪坐诵经的设施、坐侧的摆钟、金鼓等几乎都与佛教相同。以至于我辈要等进入殿内看到本尊才能知道到底是佛寺还是道观。

如此,道观是何时出现,由何人所创,道观之型又是怎样得以大成的,我现在尚不能知晓。恐怕应该是东晋初期的事情。东晋时的陶渊明、陆修静、齐时的陶弘景等都对道教的兴隆做出了努力。东晋道士王符(5)作《老子化胡经》,说老子出函谷关行至印度说教,释迦摩尼是因为听了老子讲道才创建佛教,所以道教应该位于佛教之上。此诡辩问世以来,佛道两教之间的反抗争辩便一直没有间断。南北朝时最笃信道教的是北魏道武帝、太武帝和北周的武帝,太武帝醉心于道士寇谦之,武帝信任卫元嵩、张宾之,其结果成了佛教“三武一宗之厄”的始作俑者,对佛教大施迫害。寇谦之成了当时最有势力的道士,太武帝授其天师之位,甚至把当时的年号也改成太平真君。

南方对道教不似北方那样深度尊崇,尤其是梁对道教的迫害很重。不过,道教的根基源自中国的固有思想,牢不可破。即使被佛教所压,状态十分不振,但也能推测出当时其道观、神祠庙宇的兴建不在少数。可惜的是现在难以搞清当时的具体情况。有关佛道两教的消长,我想在此举一点应该特别值得注意之处。佛教教理深奥,所以除知识阶层以外很难理解,即使将其通俗化,欲得一般民众信仰也不是易事。那么佛教又是因为什么能够得以迅速发展的呢?究其原因,当时兵乱不止,国民无以安居,为避兵乱,为逃战时过重的苛捐杂税,或成僧尼,或遁佛门。遁入佛门即可免遭掠夺杀戮。兵乱最盛的五胡十六国时期,北方皆化为兵乱之镇,这成了佛教在北方发达的一大要因。当时的道教尚未进入大成之域,宗教体系也尚未完备,故国民尚无皈依之途。道士犯乱遭诛的事情时有发生,这可以说是道士们采用的一种过激宣传并付诸行动的办法。但是,道教思想是中华民族的固有之物,开天辟地时起既已有之,与崇拜天地日月、山川草木的原始宗教相结合形成了巨大的潜力。即使在当时与佛教相比处于劣势,其潜在力量却意外地强大。今日佛教萎靡不振,道教方面的庙祠却仍处于国民信仰的中心位置,就是这种伟大潜力的功劳。

参考外国之例,如印度,五千年来婆罗门教即后来的印度教是国民思想的根基,二千五百年前兴起的佛教可以认作是反抗印度教的新思想,并一时隆盛之极,但如今却几乎踪迹全无,甘于印度教一方独盛。正如说印度教是代表印度国民思想一样,代表中国国民思想的就是道教。道教发展的历史在中国文化史上最为重要。从这个意义出发,我痛感六朝时期的道教研究、道观庙祀建筑的研究十分重要。下面列举数项“佛教大年表”中有关道教的重要记录以供参考。

| 道教事迹 | 年代 |

| 晋道士陈瑞自号天师谋乱 | 276年 |

| 道士卢悚自称大道祭酒谋乱 | 366年 |

| (魏)京师东南建天师道场 | 427年 |

| (魏)镇州建道坛,于天下佛寺建祝寿道场 | 431年 |

| 魏帝登道坛受符录 | 442年 |

| (魏)道士寇谦之卒 | 448年 |

| (魏)移道坛于洛外,改称崇虚寺 | 491年 |

| 梁武帝舍道教归佛教 | 504年 |

| 邵陵王舍道教归佛教 | 505年 |

| (梁)废天下道观道士 | 517年 |

| (魏)使佛道二教门人于禁中对论 | 520年 |

| (梁)道士袁敢矜起乱伏诛 | 539年 |

| (北齐)废道教 | 555年 |

| (北周)定三教位次,儒为先、道次之、佛为后 | 573年 |

| (北周)废佛道二教毁经像使沙门道士二百余万还俗 | 574年 |

| (北周)许立佛像天尊像 | 579年 |

| (北周)复佛道二教 | 580年 |

| 隋帝幸道坛见老子化胡像怪之使沙门道士论其本 | 583年 |

| 道士李士谦卒 | 592年 |

| 毁佛像天尊像者以大逆不道论 | 600年 |

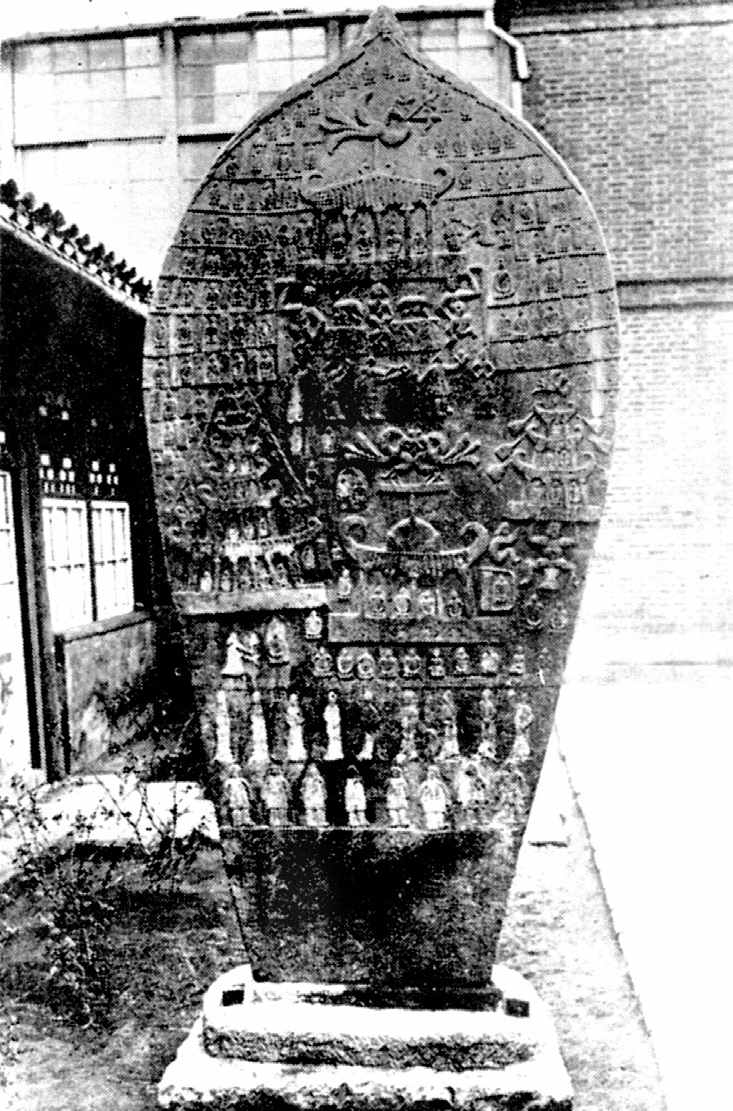

五、陵墓

有关六朝时代的陵墓,文献贫乏,遗物亦少,对其制度样式等做一般性考察很是困难。现在我们所知仅有南朝梁宋代的实例,对齐、陈、隋各朝的陵墓则一无所知。北朝方面也全然不知,仅听说北魏的陵墓在现山西省大同市即当时的魏都平城东北郊,其真伪难辨。洛阳存古阁里有一基神道石柱的断片,全貌不明。在此仅试就梁代陵墓加以说明,而不做推测六朝整体陵墓之用。

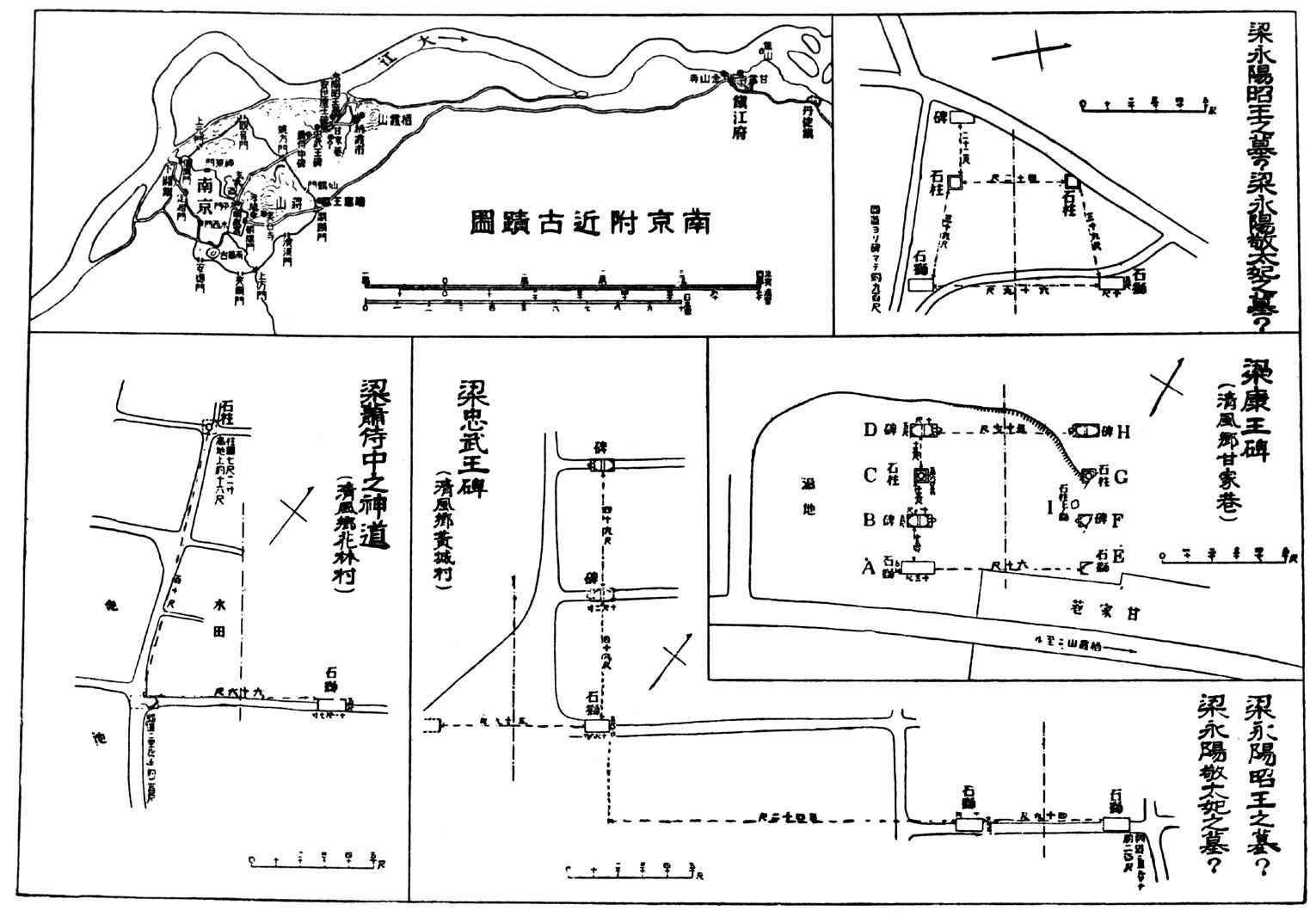

有关梁代陵墓我曾做过若干考察,就当时现状的布局归纳成图1-94。其中有关梁萧侍中的神道,《石索》中已载有石柱图并加以评介。其文如下:

梁蕭侍中神道石柱題額,在江寧府朝陽門外三十里花林田間南向額如排遍四周有蓮枝花紋高二尺闊四尺中刻梁故侍中中撫將軍開府儀同三司吳平忠侯蕭公之神道字徑三寸反書石柱高二丈周圍八尺梁武帝普通四年蕭景為安西將軍郢州刺史卒,曰忠史作中撫軍蓋脫一將字耳其字反刻欲正面之內向也其柱用一已變石闕之制矣

图1-94 梁陵墓平面图

另外《六朝事迹编类卷之十三》中记:

南史梁吳平忠侯蕭景字照諡曰忠墓在花林之北有石麒麟二石柱一……

可想象其样式极为珍奇。一根石柱上嵌装着题额,以反字即左文刻铭,并解释其理由是为使文字朝里,以单柱代替双柱是为改古来的石阙之制。

我于明治四十年(6)十月来访问调查此珍柱的结果,证明《石索》所述皆为错误。在此先记录下此陵墓之规模及石柱、石兽的状态,然后再言及其他实例。

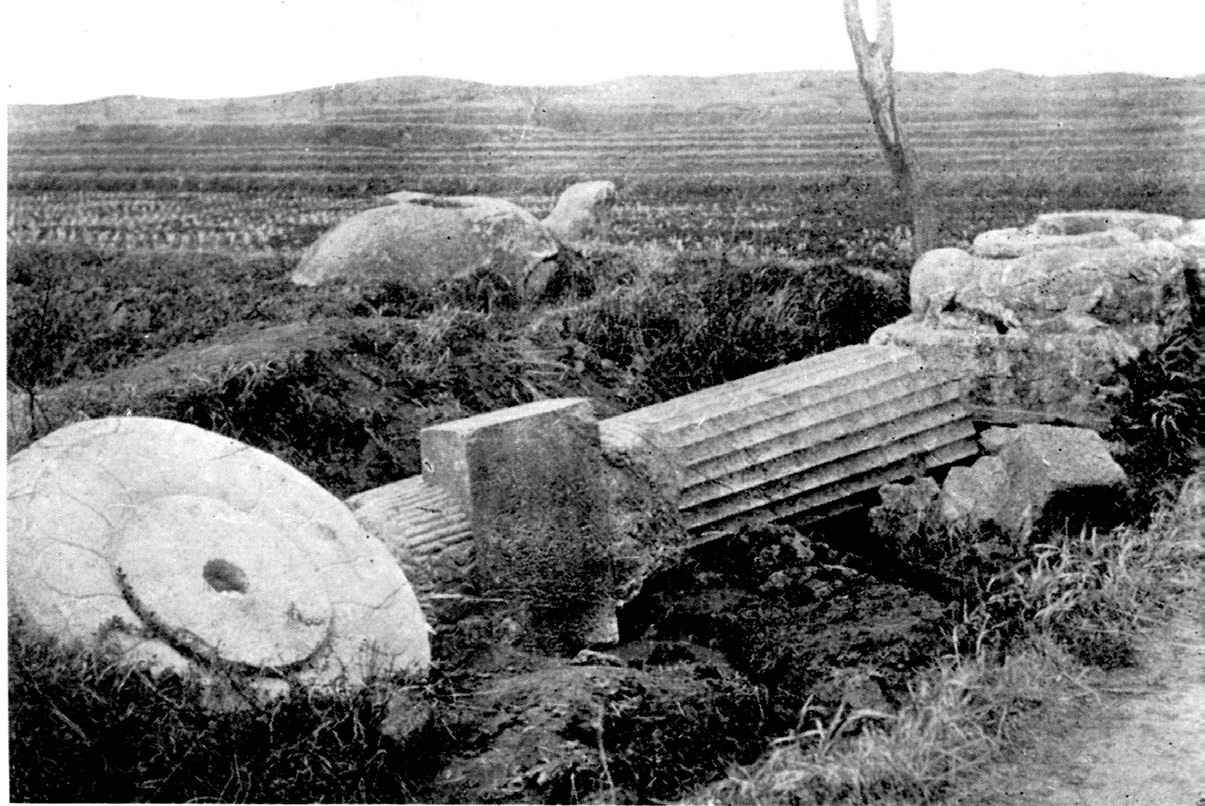

现场在南京太平门外约三十五里处通向栖霞山本道的花林或称花岭。距街路左侧约三百二十尺处有一基石柱(见图1-95),石柱前约一百一十尺处向右约六十六尺,有一基石狮面左而立,一半被埋在了地下(见图1-96)。除此之外别无他物,石柱后方约三百余尺处有一处似坟丘之迹。

图1-95 萧侍中神道石柱

图1-96 萧侍中神道石狮

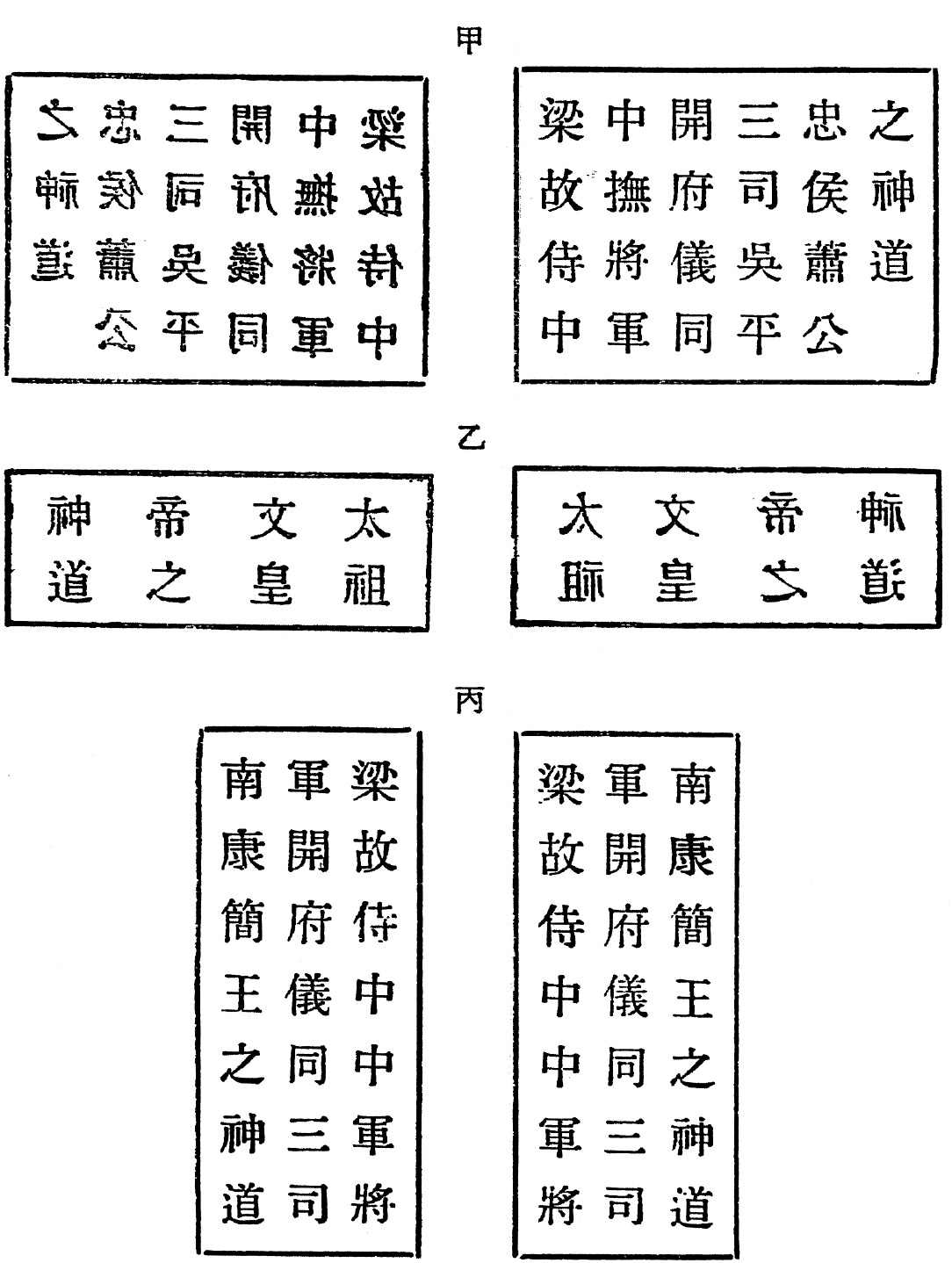

支柱的柱础部分被埋入地下,地上所现部分并非正圆,而是带有类似梭杀的性质,直径二尺三寸一分,周围七尺四寸,地上到六尺九寸处有24条竖凹槽,手法属希腊多立克柱式,但柱上无凸肚状。竖凹槽上绕有四寸宽的带子,带子表面有双龙相交的浮雕。上面又有宽三寸八分的带纹,再上面放着刻有三鬼的台子用来支撑题额。题额高二尺二寸二分,宽三尺二寸,厚八寸,表面周围绕有一寸六分宽的轮廓,上面刻着六朝式的忍冬花纹,厚处还有微妙的人像和花纹的毛雕。铭文从右向左以反书刻之,这是为了与应该曾在右方数十尺处存在的其他石柱相对应,绝不是为了好事而故意为之。相对当有各种形式,一方为正字,另一方为反字。我至少见过三种此类实例,示例如下:

(甲)右方正字左书,左方反字右书

例:本篇的梁萧侍中神道石柱

(乙)右方反字左书,左方正字右书

例:江苏省丹阳县太祖文皇帝神道石柱

(丙)左右都用正字,右方左书,左方右书

例:江苏省句容县梁南康简王神道石柱

其格式如下:

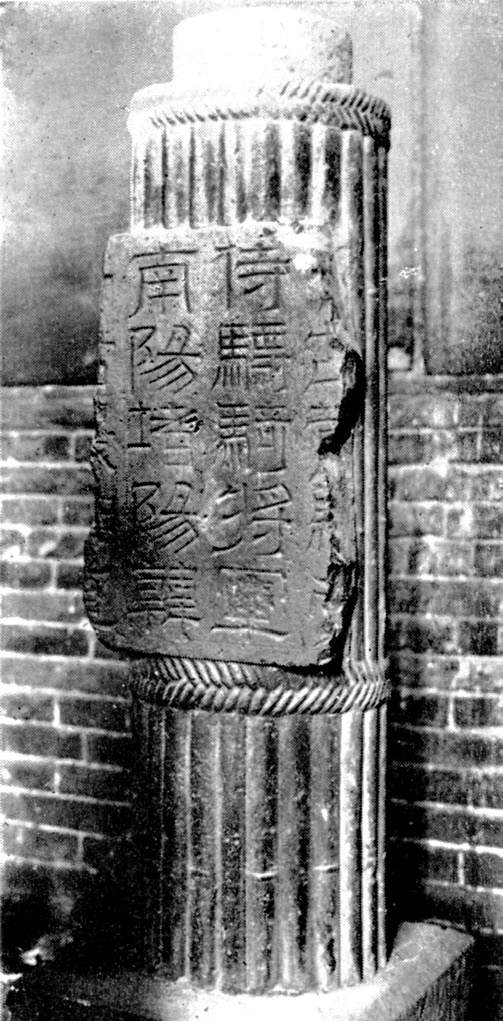

柱子上部刻出细细的芝麻壳图案代替竖凹槽,再上方冠以形似斗笠之盖,目测其大小,直径约有四尺六寸,高约一尺八九寸。轮廓像一只被压扁了的钟,表面由莲花构成。莲瓣有18片。盖顶上有一只立狮,挺胸垂尾,张开巨口吐着舌头,高约二尺五寸,宽约三尺,地面到狮头上端总高约十六尺五寸,《石索》所记高二丈基本对应。

石柱前右侧的石狮(见图1-96)应为原有一对石兽的右侧之物,我在此狮左方约六十六尺,即石柱前方约一百一十尺处,果然发现了半残的左侧石狮被埋在地下。右方狮子与石柱顶部狮子属于同型,长十一尺五寸,宽五尺,露出地面的部分高六尺。值得注意的是有翼,即为翼狮。翼狮在西亚地区,特别是巴比伦、亚述、波斯等地频繁出现,印度也不少见。中国的龙门石窟及其他地区都有出现,此为西亚传来无需再辩。

那么石柱自何处传来?我现在认为,这些石柱都是印度式,都是从印度自阿育王以来伴随佛教建筑而兴建的窣堵婆中得到的启示。印度石柱多在高高的圆柱上冠以波斯印度式钟型的柱头,上面再加些灵兽轮宝等。灵兽中狮子最多。萧侍中的石柱也应该认为具备了这种印度式的条件,不能认为就是中国固有的汉代石阙之变形。这一点将在“六朝建筑的性质”一章中补充说明。

从萧侍中墓沿栖霞山街道行不到二里处有个黄城村,路左方是梁忠武王墓。始兴忠武王是武帝第十一子,普通三年逝去。考察此墓,先见一对石狮相隔约59尺而立之形迹,右侧狮基本全存,长十尺六寸,宽五尺七寸。左侧狮已破损仅存断片。与此相距四十九尺后方应有一对石碑相对立于龟趺之上,但左侧碑全无踪影,右侧碑的龟趺没于地下,碑体全存,高十五尺,厚一尺,龟趺长十尺五寸。此碑具备当时特色,十分壮观,特别是上部开有称作“穿”的圆穴值得瞩目。题额的铭文刻着“梁故侍中司徒镖骑将军始兴忠武王碑”(见图1-97)。碑后方距四十九尺处又有一对石碑的痕迹。右侧只存被埋掉的龟趺,碑体已失,左侧则完全废灭。神道石柱未见。由此例推之,萧侍中之墓的石狮和石柱之间也应该有石碑才对。

图1-97 忠武王神道石碑

与忠武王之墓为邻,右侧约距142尺处又有一墓。这里仅存有一对石狮,其余全部灰飞烟灭。左右石狮的足部都埋入土中,地上部分高约十尺,长十一尺,宽五尺五寸,两狮相距四十九尺。此为何人之墓不明,大概是梁永阳昭王之墓,或是永阳敬太妃之墓。

从此处沿栖霞山街道再行一里左右是甘家巷,民宅后面路之左侧是梁安成康王之墓。这里的保存状态完好,最适于用来考察当时之墓制。图1-94布局的A、E是一对狮子,全身基本上完全露出。图1-98即左侧A狮,长十三尺,胸阔五尺,至头部的高度是十三尺,当属雄伟之物。B、F是石碑,B是龟趺,碑体已失。F亦同。龟趺一半已没入土中。C、G也是石碑,C的盖和顶上狮子已失,G仅剩台石且大部没入土中。根据这些遗迹我辈知晓了在萧侍中石柱处不得而知的部分。其构成是先在地上置放二重磐石,下石每边五尺六寸五分,高五寸,上石每边四尺六寸角,高一尺三寸。上面放由两只灵兽组合而成的石台,高一尺三寸,双兽台基本为圆型,直径与上石大小基本相同。石柱立于此上,周围七尺,高八尺二寸,有20条竖凹槽。上部高约一尺五寸的部分施以雕刻装饰,再上面载有宽约二尺七寸的题额。上部虽然缺损,但据萧侍中支柱足以推知定型。D、H是石碑,完全留存,但文字及纹样皆不清晰。碑高十五尺,厚一尺九寸,龟趺长十尺,宽五尺,高三尺八寸,其中八寸为台高。I是G之石柱顶端小狮,已经坠落,大半埋于土中。此处值得注意的是,左右对称的石狮、石碑、石柱之列并不是相互并列,而是前宽后窄。想来一定是苦心设计的结果,这成为当时陵墓的重要条件。

图1-98 安成康王神道石狮

图1-99 安成康王神道石柱

再往前行进少许,路分岔为栖霞山路和镇江路。向左入镇江路不久可达药师庵,距甘家巷约二里。从此处向左约半里,有一座梁式墓。如例,一对石狮相距六十九尺,狮长十尺,宽五尺,地上露出部高约八尺。其三十九尺后方有一对石柱,现仅存台石。石柱相距四十二尺,左右之例呈八字形,后方急剧变窄,颇为奇特。石柱后方二十二尺处应有一对石碑,其痕尚可辨认,左侧的仅存龟趺,右侧的已全无踪影。此墓墓主不明。既然与前记忠武王墓右邻之墓形成对应,推测此墓墓主或为梁永阳敬太妃,或为永阳昭王亦非不可。

从栖霞山路和镇江路的分岔点向右取栖霞山路前行少许,右方可见一对石块,是石碑还是石柱不明。有说此为齐侍中尚书令巴献武公之墓。如果真如此,该是唯一的齐之遗迹,有必要待他日详查。

南京外城之外,仙鹤门与麒麟门之间有梁靖惠王之墓。其第一石狮左侧之物倒伏于地半埋土中,右侧之物已不见踪影。狮子长十一尺,高九尺二寸。其后约三百零六尺处有一对石柱,左侧柱(见图1-99)已倒,右侧柱盖以上部分已失,但依然直立(见图1-100)。石柱的手法与安成康王的石柱基本同型,柱上有28条竖凹槽,题额宽四尺九寸,高一尺九寸,厚一尺,自最下部的盘底至顶盖之下有二十尺一寸。石柱后方十四尺八寸处立有一对石碑,相距五十九尺五寸。右侧碑完全保存,其高为:龟趺显于地上部分一尺四寸,碑体十四尺五寸,宽五尺三寸五分,厚一尺三寸。碑的形式与忠武王之碑完全相同。碑后方约一千二百尺处可见一小丘,或许是个坟丘。靖惠王是梁太祖第六子,身份为“假铖侍中大将军扬州牧临川靖惠王”。

图1-100 靖惠王神道石柱

以上诸例之外,根据文献还有不少遗例,但尚未被介绍于世。最近关野贞博士前往丹阳县、句容县方面调查又有了若干新发现,日后将会陆续发表。总之,根据以上实例,即使梁代陵墓之细部多少有些差异,但可知其一般制度大体相同,因此可以想像宋、齐、陈各朝之陵墓恐怕也与此制大致相同,只是手法上多少有些差异而已。

北朝系的陵墓形式虽未能找到完备的遗例,但前面已记洛阳存古阁所藏的石柱断片(见图101)已然给了我辈以极大暗示。这是一根柱身凹槽上部施有绳带,其上再置题额之例,铭文虽已残缺不可得知全部,但能读出“齐故散骑口侍骠骑将军南阳堵阳韩口口口神道”等字,由此可知齐之国号和南阳堵阳之地名,因此可以确认此石柱为北朝遗物无疑。堵阳是今日的古城,地点在河南省南部,自洛阳东南直径约一百六十里处,当时属魏国领土,之后为北齐领土。如此,认为这些石柱本来在堵阳附近后来移至洛阳保存之事就是理所当然的了。或许此墓的样式根据南朝之型而来,齐就是南朝的齐,韩氏之墓原来也在南方,那么何时搬去了洛阳,有说这些石柱原属南朝,那么就要立足于南北陵墓之制本来相异之立场考虑。我根据这些断片相信,应该可以断定当时陵墓之制南北同一。至于周汉陵墓之制是如何一变为六朝样式的,现在尚不能立刻断言,但西方乃至印度的文物与佛教一起传入,至少在其细部手法的变化方面起到了重大的原动力之作用。

图1-101 洛阳存古阁石柱断片

六、装饰纹样

六朝时代的装饰纹样也和建筑样式手法同样,可以分为中国固有传统和西方传入的两大系统。中国固有传统即周汉的传承,以阴阳五行说或吉祥寓意为基础,其种类、构图、表现法等已在前面简略介绍。而外来的新式装饰纹样因是伴随着佛教传入,当然会带有印度乃至西亚的趣味。与周汉大多死板的风格不同,新式纹样具有流畅、活泼、动感、纵横自由之势。在此主要介绍属于外来系的若干种类。

纹样又分普通自然物和人为加工物两大类,自然物中又分动物、植物、天文地理三类,加工物中又分几何纹、人事纹、文字纹等数种,此为一般法则。现在想要依此法则顺序来详细说明六朝时代的装饰恐怕不易。所以主要就用于建筑物的装饰进行说明,当然主要还是从以上所记的诸石窟诸墓石中选择适当题材。

首先是关于动物的,我们最常见的是龙、凤、灵鸟、狮子以及灵兽。龙凤是中国固有的,龙出现在东汉年间,凤自周代出现,其形体是从六朝时期开始完整。龙在诸石窟寺拱的内轮上,梁的石柱横带上,石碑的螭首等上面使用,和东汉阙碑上的形态相比有了飞跃,每条线、每一笔画都充满活力,使龙之面貌生威,四肢锐利,实为练达之艺术。凤和其他灵鸟可以在云冈、龙门等的石窟寺拱的起点、佛像的背光、殿堂的屋顶等处见到,这些不是要像龙那样表现神秘的威力,所以与周汉时期的例子相比,手法上要自由得多,变化也很多。

狮子作为装饰在诸石窟中可见的例子有:用作佛龛的柱础、用在墓志铭下方,作为独立的雕刻置于梁代的石柱顶部,与石柱一起立在梁代神道即墓地参道的入口处,等等。东汉的狮子更接近于写实,带有温和的相貌,而六朝的狮子大多更带有勇猛之气,相貌也颇怪异,姿势也有夸张之感,与东汉的淳朴之风相异,且带有羽翼一点应该特别引起注意。有关翼狮前面已经讲过,其起源是在西亚,其中应视为最珍奇的是梁陵墓之物。挺胸引颈,前肢伸出,反身吐舌,睥睨前方的姿势无论何时、无论何地都找不到第二个。其线条简单而强劲,真是少有的作品。

梁的神道石柱台上出现的灵兽不知来自何物,其线条柔软,用法也与其弯曲的躯体十分相应,且带有一种高迈的气质,值得称道。敦煌壁画里可以见到一种被巧妙地图案化了的马,画法虽很简单却又颇得要领,笔致一扫就将动姿静态淋漓表现,手法实在是轻妙。

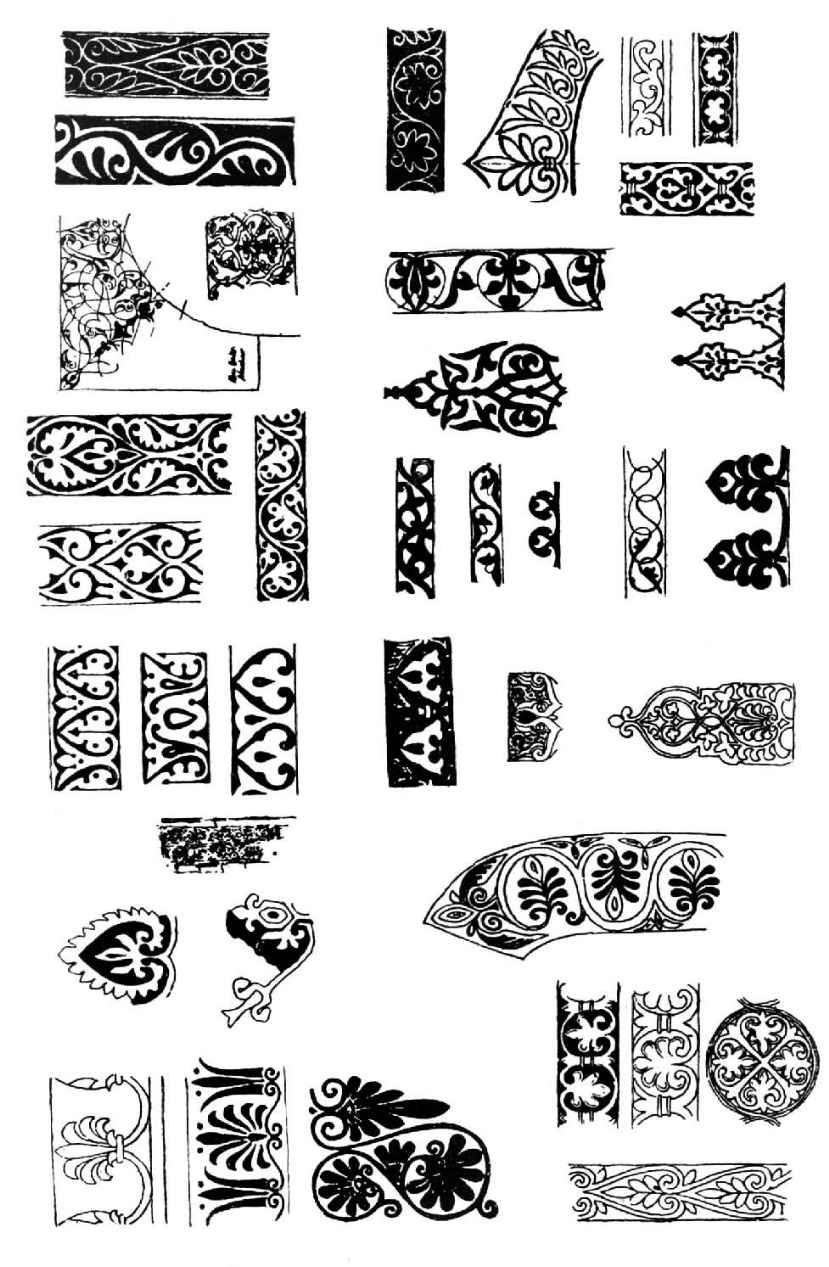

植物系纹样皆为西亚传入之物,占了六朝时代纹样最重要的部分,且几乎都属于忍冬藤草系统。这和我国飞鸟时代常用的特殊唐草,即所谓的飞鸟唐草完全属于同一类型。有关这种忍冬藤草的起源和发达,我曾经发表过二三篇小文,在此并不打算重复,但为了使其系统一目了然,将以前所制略图再录于此(见图1-102)。本图制作颇为疏略,实有补充修订之必要,为此我也收集了许多资料。但那些资料已赶不上在此处刊载,深感遗憾。

图1-102 各种忍冬唐草纹样

日本的飞鸟唐草在中国应该是被叫作六朝藤草。其渊源远在埃及和亚述,最终在希腊得以大成,这已为众所周知。随着希腊文化的东渐,这种藤草先入中亚继而进入中国,这种说法很久以前就已被普遍承认。但是,我们今天仍有一个疑问不能释然。如果说这种藤草在六朝期间有很大势力,几乎被用于所有的物件,那么这又是出于何种缘故呢?建筑物、佛像、碑碣,还有其他金石品等毋庸赘言,比如花、云、火焰之类中也几乎都用了这种藤草的变化形态,甚至连衣服的轮廓上也用了这种藤草式的曲线,何以兴旺至此?虽然想认定这是来自西亚的影响,但为什么中亚以西却又见不到如此使用或者说滥用藤草的事实呢?犍陀罗以及中印度也没有太多的实例。或者可以说藤草是进入中国以后,由于受到汉民族及五胡的喜爱才能够如此地得以发展,可是汉民族及五胡为什么会如此地喜爱这种藤草呢?这就是我们很想搞清却又搞不清楚的问题。

我曾经有一种直觉,这种六朝藤草和萨珊、波斯的忍冬藤草的气氛是一脉相通的,所以在波斯进行了有关忍冬草的调查。可是波斯的实例主要出现在染织品上,建筑物上的遗品极少,和其内外的装饰品一样几乎都归于湮灭,想要收集这方面的资料难上加难,最终也未能获得预期的成果。犍陀罗艺术方面的六朝藤草也意外地贫乏,不足以用来说明与中国的联系。中印度的情况就更为糟糕。但在拜占庭却意外地发现了与中国近似的实例。如此一来,六朝藤草的起源就被葬送于迷雾之中。

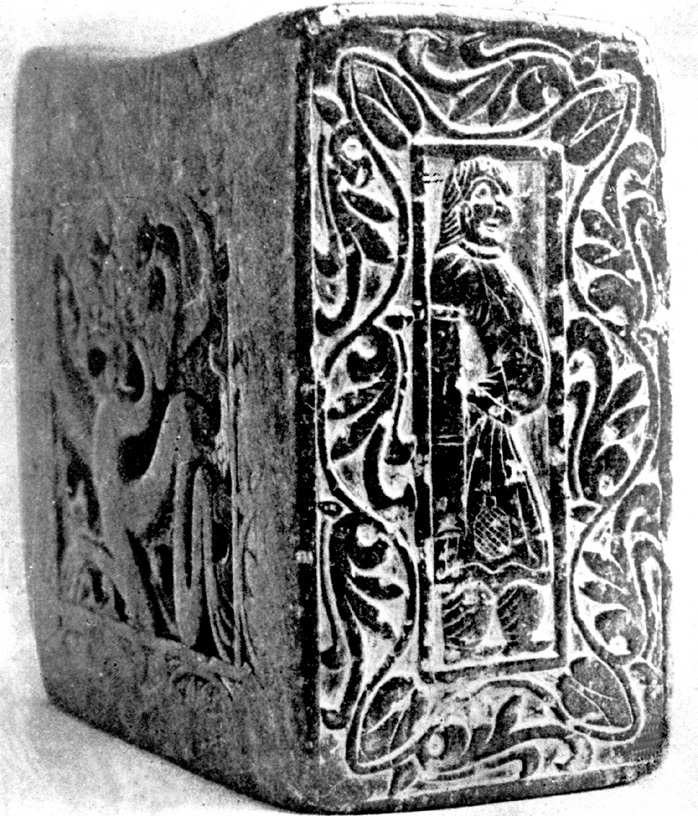

总而言之,六朝藤草运用之广泛,变化之奇幻令人难觅头绪。收集其例,分列其类,再一一进行解说,这项工作毕竟不是短时间之内能够完成的。下面仅举二三实例,期待以此想象一下六朝藤草应用范围的广泛和普遍。图1-103是东京帝国大学文学部所藏的六朝石枕,表面上阳刻的藤草是最正规的,多见于印度拱内诸佛像的背光和龛之上部。图1-104是龙门宾阳洞内的本尊,背光上可看到错综的藤草,乍看上去似乎与六朝的藤草毫无关系,但仔细观察,其复杂程度恰恰就是六朝藤草。此类实例在云冈石窟内也随处可见。图1-105及图1-106是北响堂山石窟的拱券纹样,与六朝藤草相比又有了变化,花瓣明显厚重,所以尖锐劲挺的势头消失,取而代之的是新鲜丰满优雅的气氛。当然这是属于隋的物品,离六朝的真正韵味已有一段距离,但我们必须承认,在与时共进中,样式也好,趣味也好,都会发生变化,只有其惰力会永远地潜隐在后世之中。

|  |

| 图1-103 六朝时代的石枕 | 图1-104 龙门宾阳洞的佛像 |

|  |

| 图1-105 北响堂山第1窟的纹样 | 图1-106 北响堂山第2窟的纹样 |

总之,六朝的植物系纹样几乎都是六朝藤草的正形或者变形,只有数种本体来历不明的植物花纹存在,但在此无暇特意提及。天文地理系的纹样中有飞云、山峦等,几何纹样中有被几何化的花文、锯齿文、卍系及其他若干类,人事纹样中有很多被纹样化了的人像,这一种更具绘画的性质。很遗憾,有关这些问题在此只能省略,但必须特别提及一事:云冈和龙门处有与日本法隆寺完全相同的出现在栏杆上的卍系变形格。

最后,作为特例要举汉式纹样的六朝化。图1-107及图1-108即是其中一例,是北响堂山第1窟南端碑的纹样。这也是属于隋代之物,格调稍稍接近于唐,上端有六朝固有的华盖型,其下整面充斥着鬼龙错综的组合纹样,无论构思还是运笔都显示了旺盛的气魄。这些纹样本来是周汉以来开始使用的题材,但一改周汉的硬气,变得富于跃动感,线条的性质里包含着六朝式的趣味,随处可以见到暗示六朝藤草意味的形状。与此同型的还有碑碣上的螭首。有关碑碣的变迁应该另立一章加以论述,在此省略。汉代的叠纹曾有向龙型进化的迹像,但到六朝却完全变成了螭首,下面也全部使用龟趺了。有关记述可参见上记陵墓之部。

图1-107 北响堂山第1窟

图1-108 北响堂山第1窟

七、六朝建筑的性质

(一)总论

六朝建筑在中国固有的建筑之外新增加了佛教和西方建筑,从而创建了中国建筑史上的一个新纪元。有关六朝建筑的研究在中国建筑史中是最受重视的部分,同时也是最令人感兴趣的部分。当然不仅是建筑史,在美术、工艺等方面也是同样,至于其真相到底如何,专家们众说纷纭,至今尚无定论。这是因为相关国家太多,而能够证明这些国家在艺术方面和中国有关的资料目前又太过欠缺。

对与中国六朝曾有过交往的西方国家的历史以及遗物之研究,既往三十多年来有了长足的进步,特别是在突厥即现在的新疆省各地的调查取得了伟大的成果。试将世界大战(7)结束以前的重要探险年表列示如下:

当然,在以上地区发现的遗物大多是唐以后之物,属于六朝的较为稀少,但依此也足以知道当地文化的性质,可以与文献一起作为了解六朝时代艺术真相的资料。

另外远在西亚及印度的研究也在逐年进步,以这些研究为基础,对六朝艺术源流的研究也会随之逐渐发展。时至今日,以往的专家们主张酿成六朝艺术的元素主要在中印度,或者在犍陀罗的大月氏,但不管是哪一个,其间都需要有一群地处中国突厥周边的小国来作为媒介。这种主张无疑是正论,但仅仅以此还不能全部概括。如云冈石窟寺的佛像,有人说是印度笈多时代的手法,有人说是属于犍陀罗的雕刻系统,众说纷纭莫衷一是。下面我想试述自己的所见,希望能博世间好评,当然我也自知,如此的试述难免会被抨击为不完尽之妄谈。

(二)当代中西亚的艺术

在发表拙见之前,有必要先熟知当时中国近邻各地区的情况。但想要彻底阐明情况,就连东洋史的专家也不行,何况我辈等门外汉。因此此处仅能略记中西亚文化史上最重要数国里有关建筑艺术性质的概要。

第一是五胡十六国时代的羌氐之国。羌的姚氏建立后秦以长安为都,氏的苻氏建立前秦也以长安为都。吕光建立后凉以姑臧(8)为都,李雄建立成汉以成都为都。他们的故国就是今天的甘肃西部乃至青海直至西藏,他们曾经侵入中原一度争雄。我辈才疏学浅对西藏古代文化知之甚少,那里的民众被叫作西戎,以狞猛勇敢而闻名于汉土。那里的山中多产矿物,尤以昆仑山产玉著称,出产之玉输入汉土,以至于有了玉出昆岗之说。那里的地势险恶但无沙漠,平原可种蔬菜,畜牧业也相当发达,文化方面也确有若干值得观赏之处。自西域经塔克拉玛干沙漠南路进入中国的人一定会接触到西藏北部,他们接触到的不仅是文化的支角片鳞,而是要在到达长安之前出没于西藏民族部落群,而那些部落群中都是些佛教信徒。这一点已经在前面写过。

玉门关外,古代称国者大小数十,史上有名的有龟兹、高昌、焉耆、鄯善、于阗、疏勒等,都位于通向西亚或印度的路程之内,从今日在这些地方时有伟大佛迹被发现的情况可以想知,这个地区的往昔文化决非低劣,这里的佛教信徒皆为笃诚。

葱岭(即今帕米尔高原)以西即今日俄国(今属塔吉克斯坦)境内的突厥地区,在六朝前半期时大部分为大月氏的领土。大月氏是一个大国,以犍陀罗的布楼沙补罗为首都远远发展到了中印度恒河流域,其文化的性质广为世间所知,曾经被称为希腊印度式、希腊佛教式等。大月氏在进入六朝后半期时被嚈哒灭掉,嚈哒曾屡次朝贡于北朝。

俄属突厥西南角、面向里海东南角的地区,是安息国。当时,安息也时常与中国有所交往,是从汉代就开始与中国亲善的佛教国。安息即帕提亚,据史书记载是公元前250年(周惠王六年)兴起,延续到226年(蜀建兴四年)被萨珊朝的波斯所灭。而安息国一直保有首都赫克桐皮洛斯(和椟城),直到六朝末时国体仍然存在,这大概是由于帕提亚的庞大版图即使被波斯灭亡之后也还能有一部分得以保存的缘故。帕提亚的艺术属于稍带希腊风格的罗马式。这一点已被美索不达米亚的阿尔·哈特鲁(Al Hadhr)和瓦尔卡(Warka)的遗迹所证明。然而就此认为汉代以来与中国相通的安息国所带来的文化也是罗马式的,这个判断是否妥当,目前还没有确实的证据,不过推理上应该如此。

萨珊朝的波斯与中国也有亲善关系。其交往进入唐朝以后更为重要,但在六朝期间也曾屡次前来朝贡。波斯的建筑甚为特异,一半继承了阿契美尼德时代的传统,另一半又显示了罗马的色彩,而拜占庭建筑受波斯影响甚大之实也早为人知。波斯装饰纹样的意匠具有天才型的技能,这也是明确的事实,波斯给予中国的深厚影响应该不难想象。东罗马即拜占庭帝国的文化已经广为世间所知,其艺术给予中国的影响亦为事实所证。

再来看看印度方面,当时于五天竺之间建国者不在少数,一一道来实是难事。于北方夸示强盛的是笈多朝,当时正处于佛教的全盛时代。西北的大月氏已过隆盛期,被笈多朝压制,至五世纪末基本上全部消亡。其艺术传统仍存余命,没有失去所谓的希腊印度式的特色。罽宾顺依时代变迁,位置多少有所变化,但主要就在今天的迦施弥罗地区,那里曾是大月氏全盛时期的一部分,所以可以推测罽宾的艺术也尊奉了大月氏的样式。当然,罽宾也有自己特殊的地方色彩,明显含有泰西的古典趣味,其第七八世纪的遗物足以证明。南印度方面已有达罗毗荼族的诸王国,推测其艺术尚未达到完成了所谓的达罗毗荼式特色的程度。狮子国即锡兰(9)以阿努拉德普勒为首都达到了佛教艺术的高峰时代,其性质与中印度极为相似。

后印度方面大体上是位于今天缅甸地域的骠国,暹罗地区是扶南,安南地区是林邑。这些国家的艺术都属于印度系,当然都是佛教式的、印度式的,其影响主要延及到中国南方这一点毋庸赘言。

以上,对中国西方到南方存在的诸国文化,对具体体现这些文化的建筑和建筑艺术是如何影响了六朝时代建筑的问题进行了诠释,目的在于阐明六朝建筑的真相,但事情实属不易。我将在下面讲述自己所见的要点。吐露原本还很粗略的己见,实是为求取诸君对情况的了解。

(三)六朝建筑之分析

以上记述的六朝时代建筑遗物,对其样式、手法、装饰等进行精细的调查、分析,目的是要从中找出元素,从而搞清六朝建筑的成因。很遗憾,成果并非如预期所想,但大体上可以说是已得要领。更待他日能有更加丰富的材料和更周到的分析技术,以补今日之不足,订正今日之谬误,届时本篇还会加以修订。

分析的结果,首先构造式建筑中明显出现的当然是汉式,几乎占百分之百,但是其细部手法上则可见若干异国气氛。如嵩岳寺的塔,塔的第一层各面龛内拱券的样式就是印度的。但又不完全是纯粹的印度拱,而是有了若干中国化的印度拱。柱子的手法也不是普通的中国柱子,而是属于所谓的波斯印度式系统之物。装饰手法则让人感到印度乃至西域方面的情趣飘然其中。

石窟寺则与此相反,总体是西方的情趣浓于中国的元素。首先在开凿的岩壁上建造寺院这一点就不属中国式。这种方法于公元前二百年左右时起在印度流行,已持续了数百年,最有名的是阿姜塔、埃鲁拉、纳西克等,此外还有大小实例不胜枚举。必须承认中国的石窟寺从中受到了影响。当然中国自古就有土窟式的居家,在树木极少的地区,这种居家有益于防备酷暑严寒,石窟寺也可解释为是这种居家的进步。但儒教、道教以及属于宫殿式的建筑中几乎都没有石窟,唯独佛寺可见其例,所以必然要做由西域传来之想。特别是在一片丘陵的山腰处并列开凿大小石窟,长至数百尺甚至达数千尺的奇观,与在印度见到的真是同出一辙。

窟内的规制不一定与印度式相同,其中既有极为相似的,也有明显不同的。总体说来,印度石窟初期是以僧房为本,后期以佛殿为本,其中也有具备数个僧房的。而中国石窟常以佛殿为本,其中备有僧房的实例未曾出现。结果,印度的石窟寺规模较为宏大,建筑性质充实之物较多,中国的石窟平均起来比印度石窟规模小,建筑性质不足之物较多。在雕刻性质和绘画性质方面中国凌驾于印度之上,这一点值得关注。

关于佛像的雕刻样式,在此没有详论的余地,仅就六朝佛像而言,大体上已经有了一定的形式且获世间默认。但仔细地观察,其中存有几种不同类型。我把这些大致进行了区分,一为犍陀罗型,二为中印度型即笈多型,三为不属于以上两种的中国化型。云冈龙门的佛像中就混有这三种类型。松本文三郎博士主张云冈的诸佛像皆为笈多式,不承认有犍陀罗式,关野贞博士也认为犍陀罗趣味不是绝对没有,但甚是轻微,而我难以赞同二位。

下面探讨一下诸窟寺中出现的建筑手法。首先要举的是属于印度系的拱券。拱券的种类颇多,其中大多数属于印度式,其外轮顶部有流畅的双重线,内轮有似椭圆状的单曲线,两轮的线条越向左右端侧越相互接近,最后于末端向外卷成涡状而终结,这一部分往往形成花纹或成龙凤纹样。内外两轮之间嵌入飞天或花纹,这不是印度型而是要远溯至西亚。也有花纹和小佛像并列之例,这种则完全是印度风格。拱券方面应该注意的是半球覆钵型,实例在北响堂山见到。球型覆钵是西亚、波斯、印度等经常使用的手法,以后传入中国,其中由印度传来的说法最为妥当。支柱方面往往是印度风格最为显著,柱础下面放狮子,柱头上冠印度或古代波斯式钟型,再上面重叠一层厚盘的手法可以说是典型的印度式。但如果说其起因是在敦煌云冈也可以见到的近于鼓型的结花的话,问题就复杂化了。这种鼓型的结花式手法附加于柱子中央的意匠十分有趣。类似手法在印度没有,在其他西亚地区也不曾发现。以侏儒为柱支撑,侏儒下放狮子的手法自然是屡屡见于印度,毋庸赘言。

凸肚状支柱为数不多,但云冈有一种极为粗笨的带有凸肚性质的柱子,其渊源当然应该追溯到希腊系。

在龙门见到的龛下石栏纹样也应该看作印度式。地袱和寻杖之间通有两列横枋,以摆列小佛像代替格子的手法很巧,可谓印度式应用之妙。

犍陀罗系值得瞩目的手法意外地少,但都出现在重要部位上,也就是所谓的梯形拱或梯形相。犍陀罗建筑之中反复运用梯形拱,这已为世间熟知,六朝石窟特别是云冈和龙门中也大量使用。但是犍陀罗和六朝之间,手法上有若干不同。犍陀罗是将泰西古典式的水平梁折曲成梯形,六朝一般是将梯形带适当地分割成小格,里面放入雕刻。不过六朝石窟寺的梯形拱券属于犍陀罗型一点不可否定。

应该承认装饰纹样也多少受了一些波斯的感化,但这种影响是在唐以后才明显出现的。

出自古典系的,首举云冈的爱奥尼式柱头和柯林斯式柱头。虽然这些柱式是从何处、经过了怎样的路径传来还是一个未知的问题,但认为自犍陀罗传来也应是合理的。因为在犍陀罗的塔克希拉发现了纯正的爱奥尼式的柱头,至于柯林斯式柱头就更是应用频繁。唯独令人奇怪的是,在犍陀罗与云冈之间的石窟寺或者寺院的遗址中还没有听说有古典式的柱头被发现,也许以后在中亚的某一地方会发现此类柱头。尽管如此,犍陀罗、柯林斯式柱头和云冈的柱头形式之间显而易见地存在着很大差异,这又该作何解释?对此我又进一步做了调查,结果是,在拜占庭建筑的断片(君士坦丁堡博物馆所藏)中找到了和云冈柯林斯士柱头异曲同工的实例。根据这个结果我认为,云冈的手法是从东罗马经波斯、安息、土耳其斯坦传来的。对于云冈的柯林斯式柱头,有人认为从用途的角度看作为柱头很难予以认可,但我认为那就是柱头。就算那不是普通的柱头,也没有必要深究,只要注意到毛莨叶或忍冬藤草已用于柱头纹样即可。

柱身上施用竖凹槽的手法在梁的神道石柱上十分明显,龙门石窟中亦可见到,但这是从何处传来的呢?南朝方面的佛教艺术初期自北方传入,后来直接从印度渡海传入。竖凹槽到底是从北方来的,还是从南方来的,这是个问题。印度方面,六七世纪时罽宾的祠堂以及其后的建筑中就开始使用竖凹槽柱,中印度从五世纪前后开始用此手法,看阿姜塔的石窟即可明了,南印度稍晚些时日之后也出现了此类实例。那么可以考虑梁的石柱手法是从罽宾方面经北路进入中国的,也可考虑从中印度经南路而来。即使经南路,也可不必考虑扶南、林邑、闍婆等的影响。因为当时这些国家在文化方面还很幼稚,而艺术是以自高向低的流动为原则的。无论是哪一条路径,认为竖凹槽的根源来自于古典建筑是理所当然的。人体柱的手法在龙门可见实例,认为这一类来自犍陀罗应为妥当。作为中国固有的元素,首先应该注意的是屋顶。石窟内壁上雕刻着的殿堂屋顶都是同一形状,虽然线条上也有稍示曲线之例,但大多数以直线画成,屋檐亦为水平,绝无反翘。正脊两端一定有鸱尾,中央有立鸟,其间还加有若干其他装饰。屋檐开始反翘大概是在六朝末或唐初,这种看法现在已被普遍接受。但是最近发现了一例对此看法置疑的实例,即东京的大仓集古馆收藏的六朝佛像(见图1-109),此佛像原是河北省涿县永乐村东禅寺之物。根据寺传记载,此像是东晋时代为蜀国刘备祈祷冥福所造,但由于背面的雕刻(见图1-110)颇为异样,也由于地理位置的关系,所以此像又被认为是慕容皝的前燕时代所作。背面的雕刻表示什么难以理解,但中轴处有上下两座殿堂,其左右分别有塔,塔顶的檐角反翘程度极高,而檐角的反翘于六朝初期既已大成。不过再仔细观察得知,反翘的并不是檐角,而是在水平的檐端附加了貌似蕨类的弯曲装饰物。此类附加物的形状及手法与屋脊上的鸱尾完全属于异曲同工,所以只是一种装饰物而已,不能认作是屋顶的一部分。因此,仅靠此例不能动摇檐角反翘起自六朝或唐初之说。

|  |

| 图1-109 六朝初期的佛像正面 | 图1-110 六朝初期的佛像背面 |

与殿堂相关的斗拱也随处可见,大多是一斗三升加人字形驼峰的连续。斗拱早自汉代既已发展得甚为复杂,考虑当时应该出现了二斗以上的结构也是有道理的,可是迄今找不到相应的实例。勾栏方面,与日本法隆寺迦蓝可见的勾栏完全相同之物俨然存在于云冈。

云冈、龙门的窟内有十几座雕刻塔,其形式虽然平平,但大都是多重塔,布局似为正方,轮廓为直线,上部渐细。嵩岳寺塔式呈炮弹型曲线的仅那一例未见其他。云冈有单层或多层构造的顶部冠载印度式窣堵婆之例,窣堵婆塔身下以忍冬构成仰莲之形,用法和前述的柯林斯式柱头同巧。这种手法在龙门亦可见到,大概是时代推移使然吧。

日本法隆寺金堂内的华盖应该起源于西藏地区,此学说为平子铎岭君所倡,现在已逐渐得到具体证明。同型的华盖于六朝时期就已广泛使用,而印度以及西亚完全找不到同类。所以起源当然就是葱岭以东到敦煌之间。然此类华盖图案的最初实例出现于敦煌,最初开凿敦煌石窟的是氏族人苻坚,如此想来,华盖的意匠大概应该出自于此。何况现在西藏的喇嘛庙及宫室的入口处上方、佛像上方都挂有类似这种华盖的悬布。我推定,西藏文化当时已十分发达并对中国其他地区产生了很大影响。同时西藏的氏族人又拥有比今天的甘肃、新疆方面的匈奴人、土耳其民族更加强大的势力,与对恃的东方鲜卑人一起成了五胡中的两大势力。如前所述,当时建立国家的,最初是以蜀成都为都的成汉,接着是定都长安的前秦及定都姑臧的后凉,之后还有定都长安的后秦。从今天的陕西、甘肃、四川再向西至葱岭,南面从喜玛拉雅,北面到塔克拉玛干及与长安相接的广大地区都分布着氏族。苻坚曾一度占领了黄河流域的全部地区,并将佛教传入了朝鲜。我认为对这个民族的文化应该给予足够的重视。

(四)六朝建筑的东渐

六朝艺术是在中国固有文化的基础上加入西方诸国文化所酿成的。西方诸国的艺术大潮波涌东渐,覆盖了中国全土,又与中国固有的波浪结合形成了特殊波纹再向东进浸没了朝鲜,最终波及到了日本。

这个事实已为世间熟知,朝鲜的三国时代,日本的飞鸟时代,无数的遗物雄辩地讲述着这个故事。但是此处需要注意的是以力学角度观察六朝艺术东渐运动的一个方面。中国的黄河和扬子江下游的沃野,物质丰富,文化早开,原本是四周的少数民族觊觎的对象。特别是北方的民族为了生存感到有必要占领中国沃土,只要有机会就伺机而动南下入侵中原。这就是北狄南渐运动。西方的民族也以同样的理由不断觊觎东方,企图入侵中原。这就是西戎东渐运动。唯独南方气候炎热,天然作物丰富,处于自给自足状态,从而未感有北渐进犯中原之必要。西戎东渐与北狄南渐运动相互碰撞的结果就是五胡十六国之乱,北方之雄是鲜卑的拓跋氏,西方之雄是氏、羌。汉民族退至长江以南,以江为关守此天险。

西方东渐宛如怒涛的文化潮流,纵贯五胡诸国之间更向东方前进,而向南北方向发展的路途皆无。欲向北方发展则与自北向南的运动冲突,双方相杀而灭。更因北方是蒙古荒芜的沙漠,寂寥寒冷之地,文化不可能进入如此的地方。向南发展挺进南海,那里已有两千年的固有文化,有汉民族把守的文化坚城,不容异族侵犯。文化之波只剩下向东进入朝鲜,再东渡日本的一条出路。当时的朝鲜北方已经植入了汉文化,中南部还残有未开的沃土。六朝文化发展至此也是顺理成章。日本虽已有千余年文化,但仍属尚未成熟的幼稚文化,西方文化很容易地将其魅惑,并收入本系使之从属。

如此,六朝艺术以中国北半部为中心,南方只波及长江下游的周边地区。现在的福建、广东等南海地区即闽越地区并未受其影响,塞外蒙古方面亦十分稀薄,倒是朝鲜日本甚为浓厚。其渊源之处,即今日的新疆以西如何,因探查尚未彻底,在此难以速论。我期待日后能有更多更重要的发现来为解决这个问题提供希望。诚然,不仅限于此地,于中国全境的重大发现接踵而来之日,就是我订正今日所信之时,我期盼着这一刻能早日到来。

————————————————————

(1) “南宋”应为“南朝宋”,《大业杂记》有说为唐朝人杜宝撰。

(2) 白凤时代和飞鸟时代均指645年日本大化改新前后的一段时期,因断代方法不同而有名称之异。

(3) 橘夫人念持佛厨子:据镰仓时代的《圣德太子转私记》记载,为光明皇后之母橘三千代所作。现藏于法隆寺大宝蔵殿。

(4) 大正十一年=1922年。

(5) 一说为西晋时人。

(6) 明治四十年=1907年。

(7) 指第一次世界大战。

(8) 今甘肃武威。

(9) 今斯里兰卡。