第三十二章 封泥

中国汉代“诏”“策”“书”“疏”皆以墨写于木板即“木简”上。信件往来等亦同。此木简又称“札”“板”“版”“牍”,今谓书信为书简、书札、书牍等即源于此。当时为防止秘密泄露,则采用在大木板上穿洞,将内面书写文字之木简嵌入其中,再以苎绳紧紧捆扎,于苎绳上附着黏土,于黏土上盖印章作为缄封之方法。此黏土、印章即所谓封泥,与西方民族于封蜡上盖印章意义相同。故读木简文字时须破除封泥、剪绳,文书秘密由此得以保守。

汉代铜印、玉印、石印已为世人所知,而近来在朝鲜乐浪郡故址又发现木印和陶印。此类印并非如后世以朱印泥或黑印泥按捺于纸或绢帛,而皆为按捺封泥所用。按捺朱印泥或黑印泥似始于六朝时代,而汉印几乎全为白字,盖按压黏土呈阳字之故。

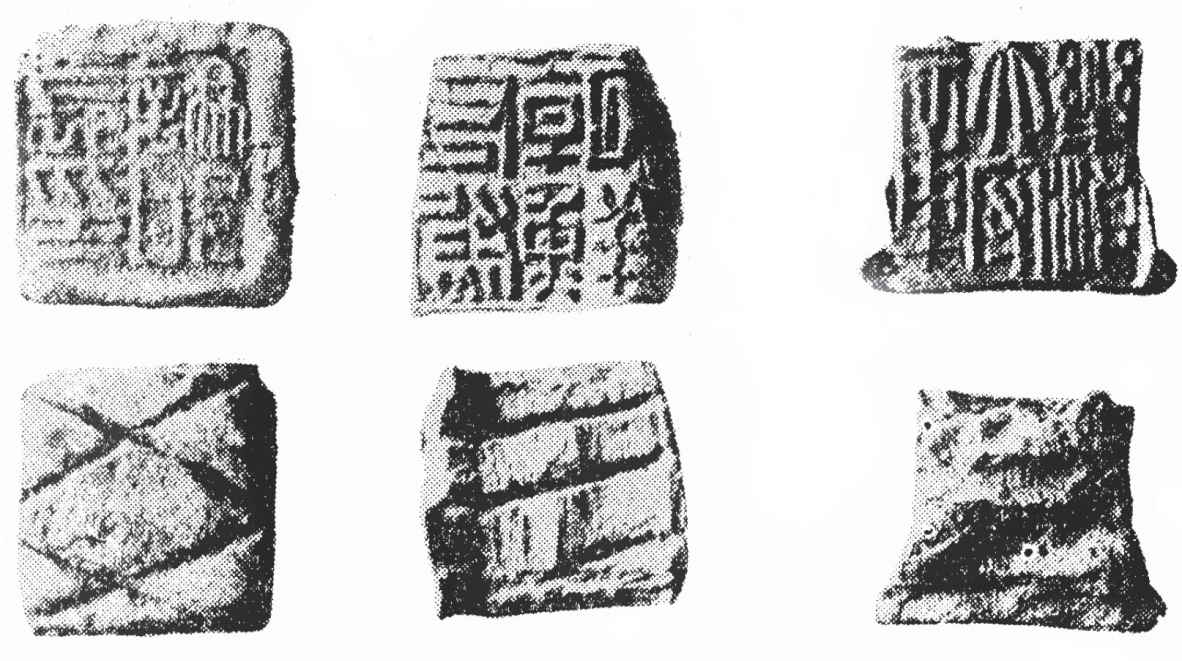

中国金石研究发达既早,而此封泥之发现则属近代之事。道光初年即距今约百年之前封泥始出土于四川省,其后在山东省临辎亦有发现。光绪三十年(1904)刘铁云出版《铁云藏陶》四册,其中一册专门载录封泥,此为中国有关封泥书籍之嚆矢。同年秋吴子苾、陈寿卿印行《封泥考略》十册,登载封泥数百种,考证亦广博,实为优秀著录。宣统元年(1909)山东省滕县纪王城又出土官私封泥三百余种,全部落入罗振玉先生之手。中华民国二年(1913)罗振玉编《齐鲁封泥集存》,登载四百余种封泥。同年4月吴幼潜先生编撰《封泥汇编》,登载封泥五百五十七种,系最新最详细之著录。(第二八八图)

第二八八图 封泥

1920年前后朝鲜平壤乐浪郡故址始发现“乐浪太守章”、“ 邯长印”封泥。1921年“朝鲜右尉”、1926年“秥蝉长印”、1927年“长岑长印”、1928年“浑

邯长印”封泥。1921年“朝鲜右尉”、1926年“秥蝉长印”、1927年“长岑长印”、1928年“浑 长印”与“增地长印”、1930年“朝鲜令印”等封泥次第出土。今年“邪头味印

长印”与“增地长印”、1930年“朝鲜令印”等封泥次第出土。今年“邪头味印 ”封泥归朝鲜总督府博物馆收藏。数年前“天帝黄神”封泥又被发现。属乐浪郡及其治下各县官印如此频频出土,则恐其他县治亦将陆续发现此类封泥。

”封泥归朝鲜总督府博物馆收藏。数年前“天帝黄神”封泥又被发现。属乐浪郡及其治下各县官印如此频频出土,则恐其他县治亦将陆续发现此类封泥。

封泥形态原本既小且薄,易破损,两千年沉睡地下,免于农夫锄犁平安保存至今可谓奇迹。想来封泥不止于供一时之用,如个人书信,而多用于储存官私贵重图书或秘密文书于府库内。府库遭火灾木简烧毁,而封泥则变硬如瓦,因此得以长久埋藏地下而不变质,于后世之偶然机会重见天日。现乐浪郡故址封泥被发现之地点存有火烧土与火烧壁,封泥已然硬化。

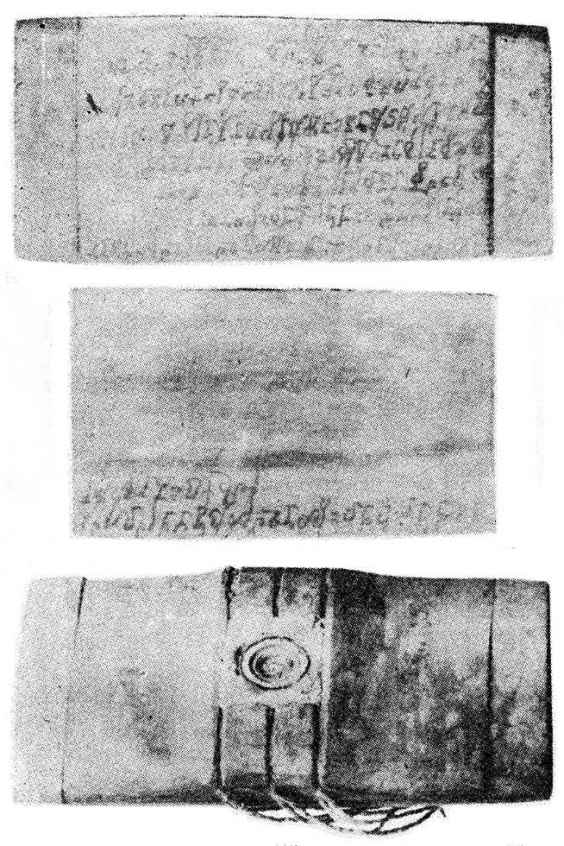

如上述,封泥多发现于山东、四川地区与朝鲜乐浪郡遗址,然此封泥究竟如何缄封木简之方法却长期为人淡忘,于今不明。近年来因研究中亚问题而闻名于世之马克·奥莱尔·斯坦因[1]博士在中国新疆古于阗地区发掘因砂埋没之废墟时获得许多木简,而此木简中恰好亦有以苎绳捆扎、附着黏土后加盖印章之木简,故封泥之使用方法始得以大白天下。此木简形制各异,今举最简单之一例说明。(第二八九图)

第二八九图 斯坦因博士发现之木简

先留出长方形木版甲之上下两端,凿凹正中部分,于其内面墨书所需文字,再将此凿凹处嵌入木版乙,以苎绳紧紧捆扎。其方法为先于木版乙上部正中穿一印章大小方孔,于此孔两侧作三条沟槽,以便苎绳通过。甲之两侧亦相应刻三条沟槽,使苎绳通过此三条沟槽捆扎上下版,并在乙正中方孔处交叉绳索,打结于背面。继而将黏土放入其方孔内,从上面盖印章,削去方孔外溢出之黏土。文字一般书写于甲版内面,但根据情况有时亦续写于乙版下面。检阅一般书信、文书时须剪断绳索,敲碎封泥,故封泥无遗存后世之可能。而如前述当时重要文书、秘密图书、契约文件等似乎未经拆封而原样保存,由此斯坦因博士方得以在于阗地区发现众多未拆封之木简,以及中国、朝鲜得以出土许多经火烧硬化、平安保留至今之封泥。

迄今发现之封泥系由汉代皇帝玉玺及丞相、御史、大夫及以下朝官、诸侯王与州郡县邑乡亭诸官属之官印作成,其文字悉为篆体。

本篇曾刊载于《书道全集》第三卷。

————————————————————

[1] 马克·奥莱尔·斯坦因(Mark Aurel Stein,1862—1943),英国探险家、考古学家。曾探察发掘印度,伊朗,阿富汗,中国新疆塔里木盆地(和田)、甘萧(敦煌)、蒙古西部、帕米尔等地众多遗迹,特别是在敦煌千佛洞发现了数量惊人的古代经文和佛画,对了解印度河文明和佛教文化东渐以及古代东西方文化交流做出重要贡献。——译注