第十七章 中国东北地区古建筑与古坟

一

中国人看东北地区时往往视其为所谓塞外民族居住之地。历史上有许多民族在此建立国家,或兴或亡,其间几无延续两三百年血脉之王朝,可谓兴勃亡忽。故谈及这些民族文化属于何种文化时,多半有人会认为这些塞外野蛮民族缺乏自身优秀文化,其文化皆为模仿中国或接受中国影响而产生之文化,其遗迹、遗物恐无特别之处。不过经由我们逐步调查,发现其国家虽存在时间较短,但其民族创造之文化比我们今日想象得更为优秀,更为发达。其间虽也运用、模仿中国文化,但也出现超出模仿的特殊性质。根据今日调查,其遗物不过略显端倪,将来若不继续调查则无法了解实际情况。但就所调查之遗迹、遗物来看,亦可发现有些文物数量虽少,但质量十分优异,保留其于文化发源地之中国,于邻国朝鲜,或于日本皆无法见到之极其珍贵、极其优秀之特质。

今日中国东北地区正在重新建设,历史已进入必须建设东北地区自身新文化之时代。故应首先明确东北地区过去有何种文化,其文化又有何种性质。首先是文献。然而根据文献进行考察非常困难。因为文献极为匮乏,有之亦多为中国方面编撰,且皆残缺不全。时至今日尚未出现一部完整之中国东北地区文化史。故仅从文献方面考虑,则无论如何皆无法充分了解过去之情况。因此必须通过反映不同时代之遗迹、遗物进行考虑。今日东北地区之遗迹、遗物数量最多且最重要者,当属古建筑与古坟。此外还有绘画、雕刻等与古建筑和古坟相伴之文物,工艺品等亦属由古坟出土或与古建筑共存之文物。然于东北地区,今日保存之遗物中最重要者仍只能说是古建筑与古坟。因此,今天我打算通过实物,即古建筑与古坟,就东北地区过去之文化属于何种文化进行阐述。因时间关系不能充分说明,下面仅就主要遗物大体做些介绍。

二

开始调查中国东北地区之遗迹、遗物,是在1904—1905年[1]战争之后。从那时起日本学者轮流前往中国东北地区,开始在南满铁路沿线及其他地方展开调查。俄国学者与其他国家学者等也进行了调查。我数次前往中国东北地区,经过逐步调查最后得知,中国东北地区保存着数量虽少,但质量非常珍贵优异之文物。不过这些遗物之问世仅不过是初显端倪,随着将来调查之进展,还将陆续发现更重要且更有价值之文物。今天拟就迄今为止调查之遗迹中主要文物,即古建筑与古坟进行阐述。在此之前,应先涉及中国东北地区之大致沿革。

自周代起为中国人所知晓之民族,如挹娄、肃慎等民族即居住于此地。但距今二千二百年前左右,奠都于今日北京附近之燕昭王从热河向辽东进犯,到达鸭绿江,将此地划入燕国版图,并在此外围修建长城。秦始皇即位后对燕国版图照单全收,并在燕长城之基础上修建所谓之万里长城。此长城与今日山海关长城不同,走向稍偏北,经过朝阳北面向鸭绿江延伸。汉代之后这些土地继续属于汉领土。而其后随着后汉势力衰弱发生了各种事件。但总而言之,自后汉、三国之魏国直至其后之西晋时代,皆将中国东北地区南部划入其版图。但在西晋初期,鲜卑族慕容氏崛起于今热河地区,国号为燕,奠都朝阳,占领自热河到辽西之土地。恰好此时高句丽位于鸭绿江上游,因与高句丽接壤,故反复发生争斗。高句丽即日本所说之高丽,最早奠都于鸭绿江上游之“国内城”[2],后迁都于“丸都城”。及至燕慕容皝攻占其国都后再次返回国内城,以此为都。其间势力逐渐转盛,及至广开土王时向四方大肆扩张领土,并得到新罗之帮助,与日本发生冲突。至此将朝鲜半岛北方之三分之二领土以及今天中国东北东部部分地区,即自辽东到吉林省全部纳入其版图。广开土王后长寿王时迁都平壤。另一方面,燕国于此后历经变革,最终进入南北朝时代。崛起于今日山西省北方之北魏取代燕国,领有自辽西至热河之领土。北魏系非常强大之国家,领土辽阔,以山西为中心,拥有蒙古以及河北、河南、山东直至西部之陕西、甘肃等省土地。其后隋朝兴起,统一南北中国,此热河至辽西土地一时又归于隋朝版图。隋文帝与隋炀帝屡次率大军进攻高句丽,但最终皆以失败告终。唐取代隋,统一天下,太宗遂乘势亲率百万大军进攻高句丽,亦以失败告终。之后高句丽屡次发生内乱,遂于高祖时被灭。一时间中国东北地区南半部归唐朝管辖。不久渤海国崛起于吉林省,建立相当强大之国家,领有东北地区东部,在其领有地上设上京、东京、中京、南京、西京,称“五京”。

唐末五代初契丹民族崛起于热河北方,国号称辽,灭渤海国,取东北地区与蒙古,又攻占河北与山西,建立非常强大之国家。辽存世二百年左右,故在此时代创造了非常优秀之文化。此后女真族又崛起于长白山北面,灭辽,国号金。金占整个东北地区后又向南进犯,攻占许多中国领土,其国土面积比辽更为广阔。迁都今日北京后又攻占北宋首都汴京,以此为都,建立起一个广袤大帝国。继而蒙古族兴起,国号元,遂与宋朝联手灭金,东北全境归于元朝版图。元灭后明起,但明仅能控制东北南部地区,其他地区仍由女真族割据。女真族中清国出现,最终统一全中国。

中国东北地区经历上述变迁,即自汉代至三国之魏国、西晋时代,汉民族支配东北地区南部之部分地区,此后明代又一度支配上述南部地区,但在其他地方与其他时代,皆由塞外民族割据,其间几多民族或兴或亡,也建立过不少国家。其中如契丹族、女真族、蒙古族等,甚至建立起强势大帝国,支配中国全部或部分领土。

以下进入正题。调查中国东北地区文化遗迹时我们发现相当多汉代遗物,主要是古坟。其次是高句丽时代遗物。在“国内城”与“丸都城”中心地区及附近地区散落着大量城址与古坟。古坟中亦有许多重要文物。再次出现之渤海国亦有过去之都城遗址,近年来挖掘出各种遗迹、遗物等。特别是后起之契丹即辽代遗物较多,建筑物中既有木构建筑,也有砖构建筑。古坟中也有价值非凡之文物。金代在东北地区亦有相当多遗迹与遗物,但元代文物极少。因元代主要向中国本土及西方扩张势力,势必怠慢中国东北地区。明代遗物也有一些,但最多者乃清朝遗迹、遗物。今日无暇就其全部情况进行说明,仅涉及汉代至辽金时代之古建筑与古坟。

三

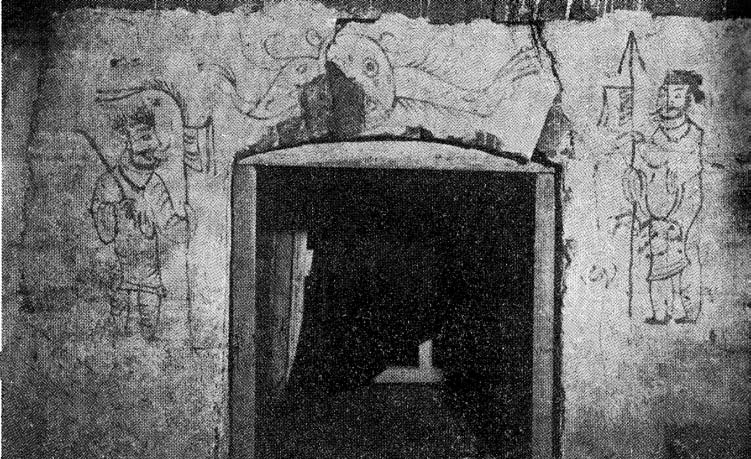

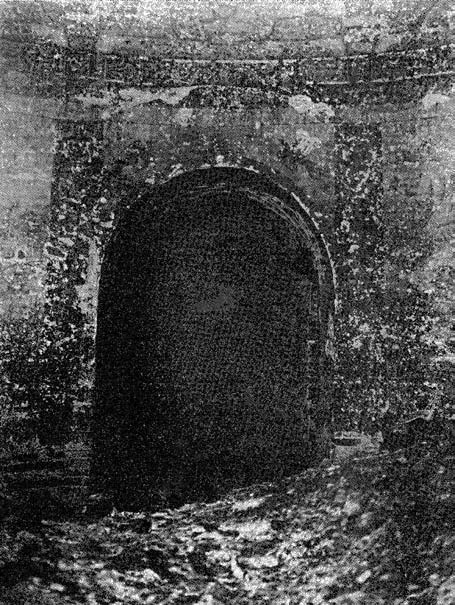

先谈汉代遗物。如前述,由燕而秦至汉,汉人占领东北南部地区后该地区即成为汉人殖民地。而自汉武帝征服朝鲜,在那里设立四个郡后东北地区则成为联系中国与朝鲜之更重要之通道,长期处于汉人势力范围内。由此亦留下许多汉代古坟。朝鲜方面近来大肆宣传的以平壤为中心之乐浪郡时代古坟就属于此类古坟。而且朝鲜方面在此前做了大量调查研究。东北地区古坟主要集中于辽东半岛,最近有许多日本学者到旅顺附近老铁山、貔子窝、牧羊城等地进行调查研究,使我们得以了解这些古坟出土之遗物与朝鲜乐浪郡出土之遗物性质相同。现就这些古坟中最重要之遗物进行说明。此即营城子古坟。此古坟略在大连与旅顺之间,于1931年夏在修建连接大连与旅顺之非正式通道时被发现。在挖掘一个不显眼之小土包时发现一座砖筑墓葬。其内部有四个玄室,正中为大室,前面有前室,正对向右侧有侧室,后面有后室,总共四个房间。这些房间皆由砖筑,顶棚为穹隆状,极其漂亮。特别是正中房间为双重结构,大房间内又有一个内室。这个内室四壁同样也用砖构成,顶棚也是穹隆状。正中房间正面有入口,通前室,入口上方有拱。砖块浮现图纹,并施有色彩。进入侧室与进入后室之出入口亦同。正中内室外侧全部涂以白色粉垩,内部自地面起高三尺左右部分也同样涂刷白色粉垩,上面作画。(第一七九、一八〇、一八一、一八二图)

第一七九图 营城子古坟前室通往中室入口

第一八〇图 营城子古坟内室南面壁画

第一八一图 营城子古坟内室北面壁画

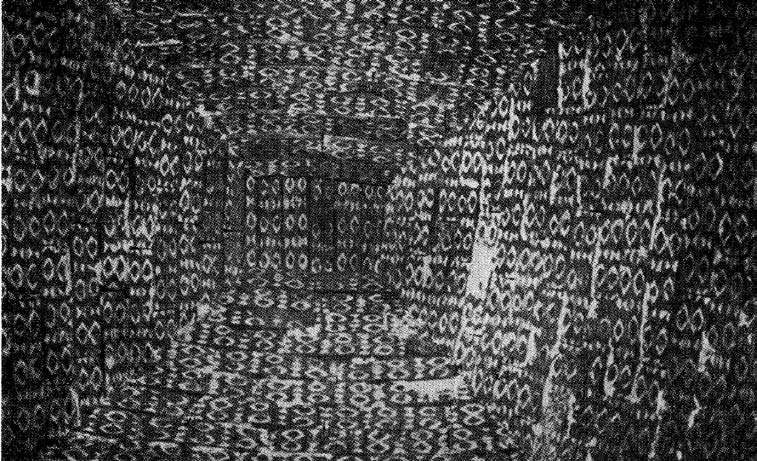

第一八二图 营城子古坟内室天棚

内室南面入口内面左右画有手持武器、守卫内部之人物画像。其上方有怪物像,似乎也是保卫内室之守护神。东面、北面墙壁亦画有许多画像。室内地面西处以砖筑,稍高,即载棺台。北面墙壁之一部分画该时代之人物或神仙。此画以下部分正好是西面置棺方向,故画有供奉各种祭品以祭祀之画面。这些画虽带有稚拙之气,但从时代考虑我认为是后汉初之作品。

这些遗物若采用公元纪年属距今约1900多年前之物品。在这些遗物中发现的1900年前之绘画虽显稚拙,但属于代表当时绘画之作品,亦表现出当时之思想,所以极为重要。此系迄今为止东亚发现之最古老墓葬绘画,即使在中原地区至今也未发现如此古老之绘画。应当说这在东亚与世界之文化史上皆为一处极其珍贵之遗迹。

再看顶棚。从四壁涂漆部分上方露出带图纹之砖面,皆施有彩色。在公元一世纪初即距今1900年前左右即使用带如此图纹之砖块,或作拱,或作穹隆顶棚,反映出当时中原文化之影响。这并非所谓之满人制作,而必为殖民者汉人制作。日本很晚才开始用砖作拱,或作穹隆顶棚。幕府末期江川太郎左卫门在伊豆韭山制造之反射炉是日本第一座砖构建筑。而在中国东北1900年前就建造了如此精美之砖构建筑。

该墓中还发现各种文物,有许多陶器、石制品、金属制品等,与朝鲜乐浪郡出土文物性质颇相似。[编者注一]

此外还调查了几处汉代古坟,因时间关系说明从略。

四

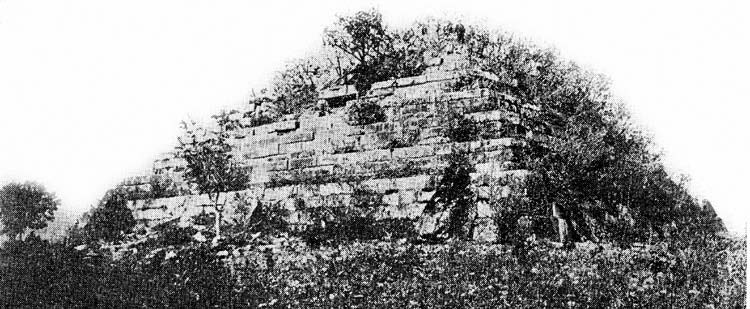

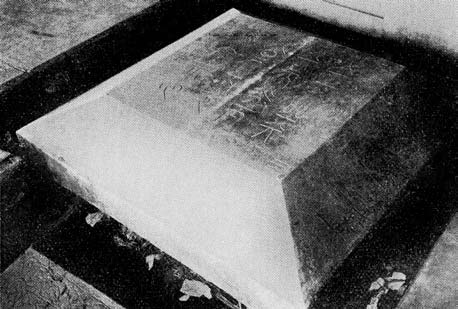

其次为高句丽时代古坟。高句丽时代遗迹有两处。有人在鸭绿江上游约四五百里处发现高句丽都城遗址,叫“国内城”。在其下游约一百八十里处发现据认为是“丸都城”之遗址。该“国内城”现置县,名辑安县。此城最初系高句丽人居所,之后高句丽人一度转移至“丸都城”,但自燕慕容皝攻陷“丸都城”后又返回“国内城”,在距今1900多年前迁都平壤之前一直居住于此。因居住“国内城”时间很长,所以其周围有数万座古坟。其古坟有两种形式,一为石冢,一为土冢,即用土筑就之土馒头。石冢中最有代表性者,乃据认为系“国内城”王宫遗址、距今辑安县城东北约四百里之处名曰土口子山山腰之广开土王墓。该王刚才已有介绍,是距今1500多年前之君王,曾向四处大力开疆辟土。因广开土地故有此名。该王得到新罗帮助,曾与日本发生冲突。广开土王之墓就在这里。(第一八三、一八四图)

第一八三图 广开土王陵

第一八四图 广开土王陵实测图

如图所示,广开土王陵以大石材建造,七层,平面四方形,最下方塔基边长约一百尺,高度四十尺。此墓非常坚固、漂亮。为防止崩塌,四边还放置高十五六尺之大石头以作稳定物。

此类古墓系高句丽特有,并非传自中国。其他地方还有许多这类坟墓,有的比此墓更大,底边长度约二百尺。其次是土冢,也很多,其中最著名的是有壁画的古坟。(第一八五图)

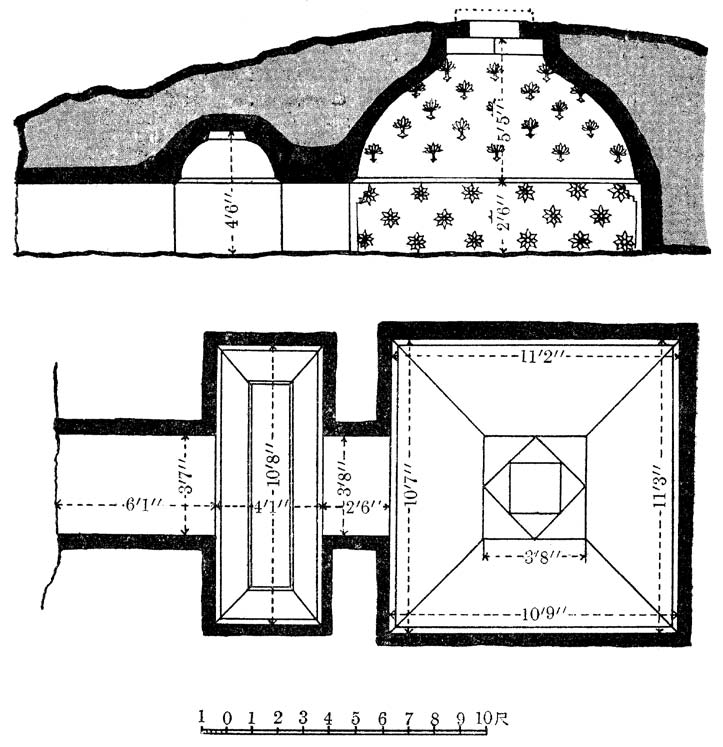

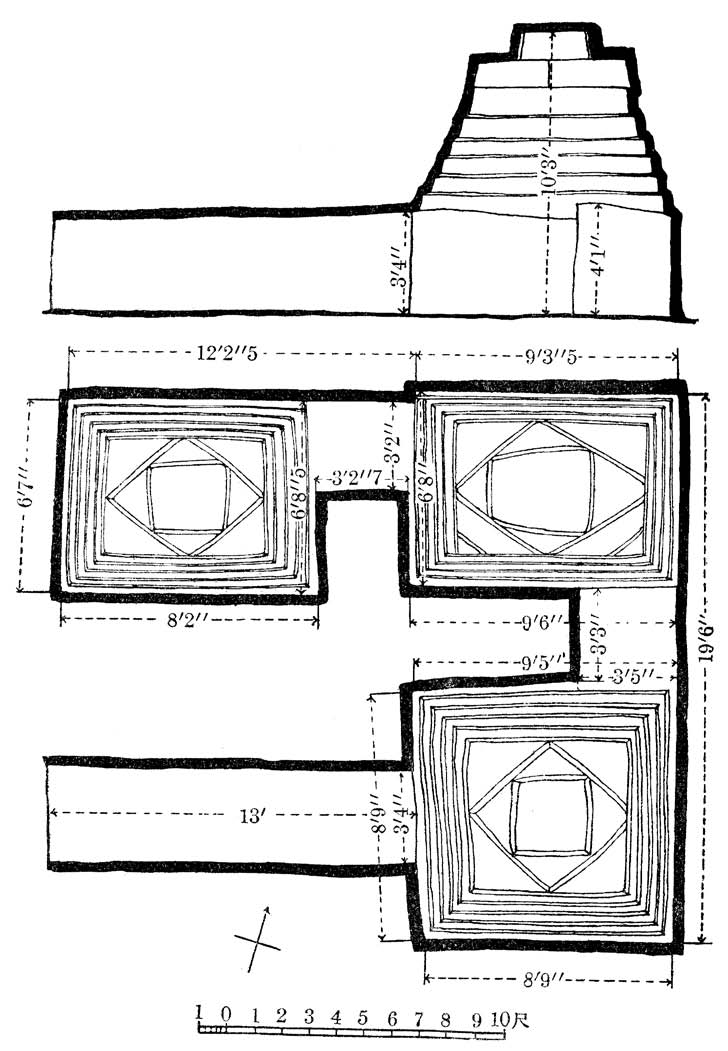

第一八五图 散莲花冢实测图

其中一例是“散莲花冢”。如平面图,上方为土馒头,下方有两个玄室,前面玄室为长方形,后面玄室是正方形。整体以石筑就,上方涂白灰,在白灰上描画图纹。墙壁下方画盛开莲花,上方画半开莲花。该莲花形式与南北朝时代莲花形式不同,我们由此得知南北朝时代前之莲花为何形式,可确证此为定都“国内城”时之作品,最晚不超过1500年前。(第一八六图)

第一八六图 三室冢实测图

散莲花冢西侧有墓冢,称三室冢,亦为土馒头。其中有三个玄室。朝西有悠长入口。沿此前行可见一个四方形房间。此系第一个房间。其北面有第二个房间。其西面有第三个房间。三个房间皆以短通道相连。这些房间四壁皆由石块垒成。顶棚做法是用石头逐渐从四面作拱状,使之渐变狭小,其上方用三角石块安放在四角,再在其上方安放三角石块,使中心处变小,最后在中心处上方加载石头以遮蔽之。而且从墙壁到顶棚全部涂刷白灰。此类墓葬结构为高句丽所特有,其结构非常巧妙。

由四壁到顶棚画有各种图画。有门,有宫殿,有穿着甲胄骑马之人物。还有一种蟠虬纹。该纹从汉代云纹发展而来。有来自佛教艺术之莲花纹,也有四神图,即南面画凤凰,谓朱雀,西面画白虎,东面画青龙,北面画蛇缠龟,即玄武。此青龙、白虎、朱雀、玄武四神来自中国思想,即以动物指代四个方位,在此系以各种动物指代四方星座。见此图可知此处残留汉代图纹形式。蟠虬纹、凤凰纹、龙纹也一样。还有佛教艺术中之莲花图纹。见此形式可知其最晚是1500年前之作品。亦即相当于中国两晋时代、朝鲜都城还在“国内城”时之作品。此外有壁画之古坟还有数个。这些壁画系时间仅次于营城子古坟之壁画,中国东北地区第二古老之壁画。与此时代相当之南北朝前之壁画,迄今在中国尚未发现一个实例。(第一八七图)

第一八七图 三室冢壁画朱雀与白虎

高句丽迁都平壤后在平壤附近留下许多陵墓,其中有几处古坟所画壁画比上述壁画意趣更为精美。而且东北地区的此类壁画比中原地区之壁画更为古老,在了解南北朝之前东亚文化方面具有极其珍贵之意义。

五

高句丽话题就此结束,下面谈北魏。北魏奠都山西省大同。之后孝文帝迁都洛阳。东晋灭亡后中国分裂为南北两朝,南朝分别是宋、齐、梁、陈,四代皆奠都南京。与南朝相对北朝之代表系北魏,曾在东北地区接收过燕国之领土,势力范围达至辽西。今位于大凌河上游之辽宁省朝阳县曾是燕国慕容氏之都城,北魏时称营州,成为该地之政治中心。营州刺史元景在大凌河下游、义县北部断崖上开凿大量石窟。据铭记可知系孝文帝太和二十三年建造。孝文帝迁都洛阳是太和十八年,所以石窟是迁都五年后建造。北魏建都大同时在大同以西约十一二里处名为云冈之地开凿石窟。时值文成帝兴光元年,恰好距今1489年。当时在断崖上凿大洞,在洞中雕大石佛。此后逐渐凿建石窟,称云冈石窟,非常有名。孝文帝迁都洛阳后在洛阳附近龙门又开凿许多石窟。时值孝文帝太和十九年,即迁都洛阳之第二年,称龙门石窟,亦非常有名。之后云冈、龙门又不断凿建石窟,数目几达数千。而在此义县凿建石窟乃始于太和二十三年,比洛阳龙门仅晚四年。中国在云冈、龙门及其他地方开凿许多石窟,但义县石窟属于包括东北地区之中国第三批所建石窟,故为最古老石窟之一。[编者注二]

义县石窟称万佛洞,开凿于大凌河北岸峭壁上。其石窟分为两区,东区建于有塔之山岩四周,有七窟,西区由六个石窟组成,共十三个石窟。石窟内部雕有许多佛像,从壁面到窟顶雕满佛像,或雕有各种装饰与天人等。其中西区第一窟最大,保存最为完好。该石窟正中凿有四方形大柱状物,四方柱面雕有各种佛像。而且从佛像四周到上方浮雕有许多小佛像与装饰图纹等。第四窟以西石窟如今完全倒塌,仅存壁面与窟顶之一部分,但遗留大石佛、小佛像及装饰等。

如此大力建造的义县佛像与云冈、龙门北魏时代雕刻形制完全一致。上述太和二十三年建造之铭文在西区第五窟。铭文记述:为皇帝陛下建造。东区第四窟有景明三年之铭文,故可知是先建西区,再建东区。该年代恰好距今1440年,在此年此地建造石窟实属不易。以此分析,可知当时营州即如今朝阳一带文化非常发达,特别是佛教非常兴盛。

六

再次为渤海国遗迹。渤海国崛起于唐初,其首都位于今黑龙江省,称东京城。此为渤海国之上京。渤海国全盛于奈良时代,与日本有来往,并与日本保持密切关系。自去年至今年帝国大学文学系原田副教授开始发掘渤海国都城遗址。据发掘报告都城周围城壁遗址保存完好,其正中建造一条笔直大路,以日本说法可称作朱雀大道[3]。北面后方有宫城遗址,类似日本的奈良与京都都城。进入宫城可见往日宫殿遗址,保存完好,猜测是太极殿,其础石等原样如初。又有大型寺庙遗址,出土许多带图纹之瓦当与陶器之碎片、铜制小佛像、土烧佛像等,皆为唐代形制。渤海国建国于唐初,引进唐文化,方能建造如此壮观之都城。若继续调查势必有更惊人之发现。此外渤海国有几处京城,继续调查也会有更有趣之发现。

七

再次为契丹,即辽国。辽国于唐末五代时崛起于热河北方。先是占领热河附近地区,继而灭渤海国,最终侵入中国本土。辽国也建造五座京城,称上京、中京、东京、西京、南京。上京位于今辽宁省林东,中京位于河北省大名城,东京即今辽阳,西京位于山西省大同,南京即今北京。设置如此五京,引进宋代文化,由此得以极大发展。之后辽国开始欺压宋朝,而宋朝往往卑躬屈膝,每年赠予绢二十万匹、银子十万两作为贡品,缔结兄弟关系。之后增加贡品,每年赠绢三十万匹,银子二十万两,苟且偷安。因此辽国文化得以极大发展,佛教等也非常兴盛,四处建造宏大寺院,刻制印刷《大藏经》,世称《契丹藏经》,是藏经中错误最少、最正确之版本。

因此原由辽代建筑遗存较多。而在中国东北地区辽代建筑最多。首先是辽代木构建筑遗存。1931年我到北平时在其以东蓟县城内发现独乐寺观音阁。该阁系辽统和二年建造,在遗存至今之中国木构建筑中最为古老。而前年我去东北地区在义县城内又发现中国第二古老建筑,名奉国寺大雄宝殿,于辽开泰七年建造,乃庄严堂皇之大型建筑,建于917年前,也是中国第二古老建筑。该建筑规模实属宏大,面阔一百六十尺,进深八十三尺。在日本除奈良大佛殿与东本愿寺祖师堂外,尚无比之更大之建筑。而且是原样保存,其内部并列七尊大佛,其佛像皆趺坐,高二十尺,下面台座高七尺,故佛像高正好二十七尺。加上后部背光总高竟有三十四五尺。如此七尊佛像并列堂中,左右还各自立有肋侍菩萨像。可惜并非原本状态,被后人屡次涂刷,美感大为受损。此外藻井、斗拱施有彩色,绘以图纹,也绘有天人像等,与建成之初几乎一模一样,鲜明亮丽。中国在修缮古建筑时每每重刷油彩,而此殿装饰能保存原样实属罕见。该建筑从时间上说是中国第二古老之建筑,但在东北地区属最古老之建筑,而且是最大最优美之建筑。其内部绘画装饰在整个东北地区也最为古老,最为优美,于他处无法见到。

八

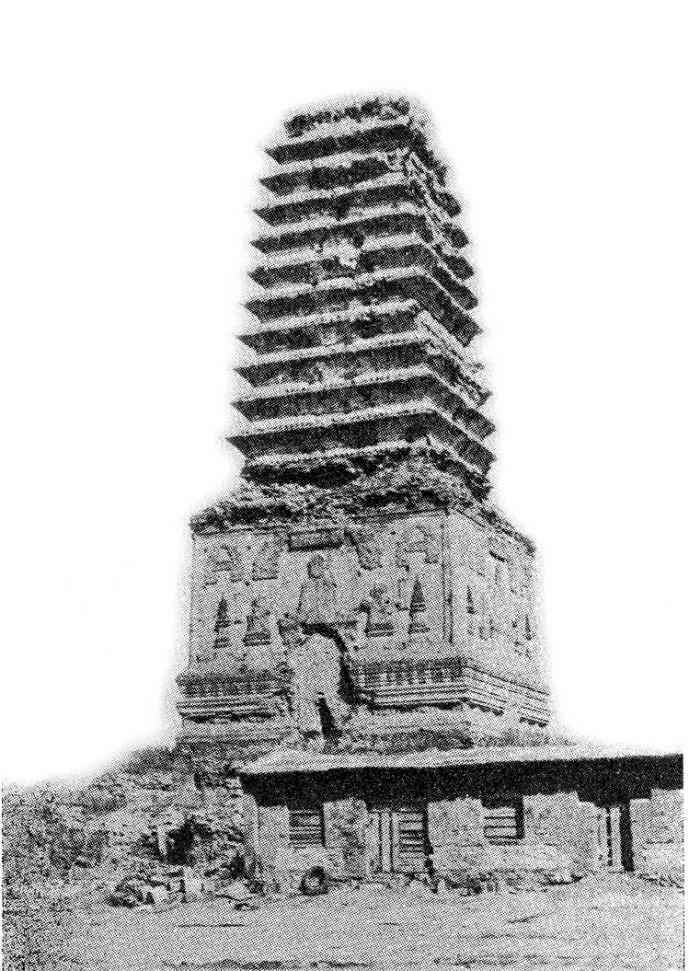

再次为砖塔,也遗留许多。日本塔皆木构,但今日中国已无木构塔,皆砖塔。中国东北各地皆遗留有众多辽代砖塔,四处可见,恰似欧洲有许多中世纪哥特式教堂。其属热衷于宗教,力争建造更精美寺庙以示不逊于他人之结果,因此辽代各都市四处皆有砖塔。例如朝阳等地街道旁建三座,后山建三座,总共建六座塔。上述各地亦四处建砖塔之事,因时间关系今天暂从略,只说明其中最重要之砖塔。(第一八八图)

第一八八图 朝阳北塔

首先是朝阳塔。朝阳城内现有两座塔,前面说过有三座,但其中一座损坏今不存。这两座塔分别叫南塔与北塔,立于南北二处。其中北塔最为珍稀,过去认为是辽金时代之产物。而前年我到那里发现是唐代建筑,辽代只是修缮其一层而已。因此该塔上部是唐代建筑,下部是辽代建筑。首先值得关注者乃中国东北地区有唐塔。唐塔即使在中国其他地方也存留不多,唐代首都长安附近存有几座,河南省与山东省虽也有一些,但唐塔数量确实很少。而东北地区有唐塔实为可惊可叹之事。如何得知其系唐塔?唐塔乃平面四方形,其中有房间,通过楼梯可登上塔顶,此为唐塔之特征。起初我看照片觉得不可思议,何以上部为唐代形制,下部为辽代形制。到实地一看果然上部为唐代形制,下部系辽代从塔外部裹砖而成。首先是砖之砌法不同,唐代系用黏土砌砖,而辽代是用白灰。因此得以明确全塔(现可见塔之上部)为唐代遗存,一层外面部分应属辽代修补。此地在唐代名营州柳城县,置平庐节度使,使之固守东北,属重要地区。唐太祖进攻高句丽失败而归,归途在朝阳为牺牲将士举行慰灵仪式,亲自作祭文,并短暂停留于此。可以认为,因系唐代重要区域,故有此精美之塔。由于后世修缮过该塔之一层,所以失去整体平衡感。而且塔上还用砖浮雕出佛像及其他物件,而无论是在唐朝还是在宋朝皆绝无此类制法,全然出自辽代之创意。故可谓该塔系唐塔与辽塔之统一体,此点尤为有趣。(第一八九图)

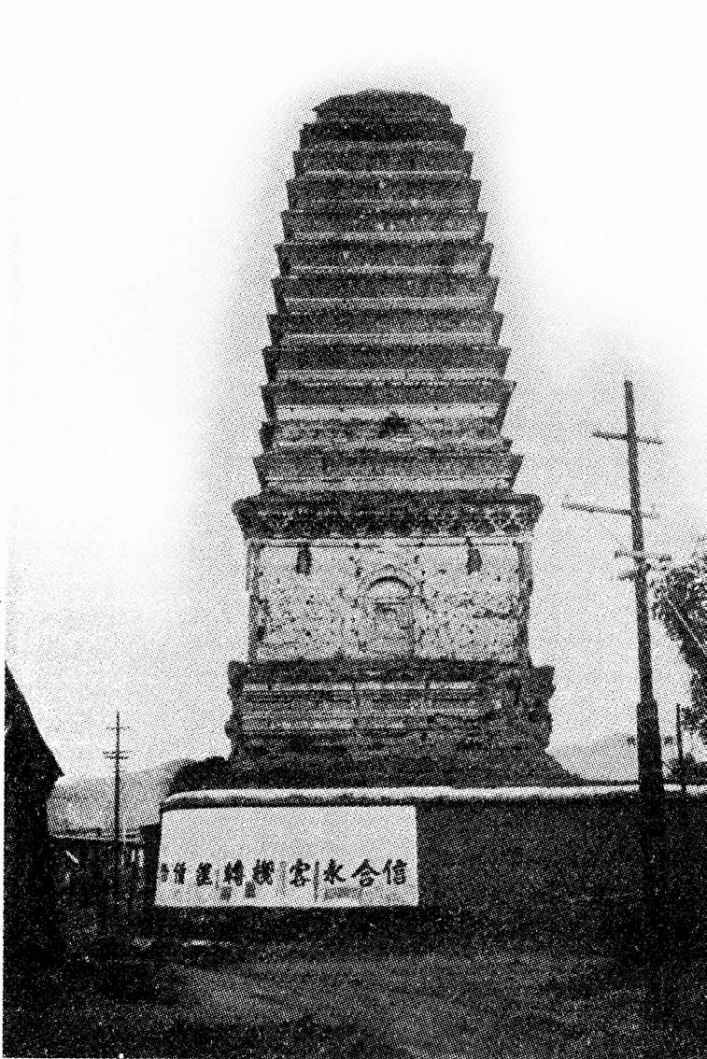

第一八九图 朝阳南塔

其次是南塔。该塔系北塔修建后仿照北塔而造,故亦为平面四方形。而辽塔之特征是八角形。辽塔遗存很多,沈阳也有,辽阳也有,而其中以辽阳白塔最为著名。铁岭也有三座,义县也有,析木城也有。而此处有三座塔,名金塔、银塔、铁塔。锦县也有。辽中京大名城也有。此外还有许多。东北地区许多砖塔大抵皆为辽代建造。其中虽也有金代建造,但因时间关系暂从略。现在简单说明辽塔特征。(第一九〇图)

第一九〇图 辽阳白塔

总体来说辽塔为八角形是一个特征。诚然唐塔是四角形,到宋代即成八角形。而且从那时到现在塔基本上都是八角形。唐塔特征如上述,塔中有房间,通过楼梯可到达塔顶。宋塔也一样,但辽塔无入口,塔中无通道,全部用砖实心筑就。而且塔下筑有高大塔基,塔基上大量雕刻斗拱、佛像、栏杆、莲瓣,等等。如此精美雕刻为唐宋塔所无。另外辽塔之一层较高,各面皆建佛龛,其中安放佛像,左右有肋侍菩萨像。上方皆建有天盖形状,其左右有天人像,皆用砖浮雕而成,而且涂刷白灰。这在唐宋塔中绝对难以看到。此亦辽代独创之一大特征。此外用砖造斗拱,以支撑上方塔顶。二层以上各层高度剧减,几如塔顶与十三层塔身重叠在一起。顶上有相轮。唐宋塔各层高度较高,而独辽塔一层高,二层以上高度剧减。此亦辽塔另一特征。另一特征为各层间及其外部处处布满圆点,此为镜子。全部计算应装有几百个镜子。此亦辽塔之特征。唐宋塔中绝无镜子。如此说来辽塔特征鲜明,中国唐宋时代无一塔具有如此特征。此形制系辽国建立后才有,一直扩展到同属辽国版图之河北省与山西省。由此可知辽代文化非常发达。(第一九一、一九二图)

第一九一图 义县嘉福寺砖塔

第一九二图 北镇崇兴寺西塔

此外辽代西京山西省大同也遗存几处辽代建筑,皆巨大且惊艳之精美建筑。同为山西省之应县,其佛光寺有八角五层塔,纯然木构。此在中国可谓独一无二。该塔建于辽清宁年间,高二百四五十尺,实属大塔。

由此可见辽代建筑不论木构还是砖构皆颇具特色,其精美程度绝不逊色于当时中国本土建筑。可以说辽代文化绝非宋代文化翻版。

九

下面说陵墓。过去在辽阳附近曾发现过几处小型辽代墓葬。现不一一说明,仅谈其中最具代表性、最精美之墓葬。该墓葬位于辽上京[4]所在地内蒙古林东县西面白塔子镇,过去辽国称庆州。在白塔子西北方兴安岭山中曾发现辽皇帝陵墓群。因其中有墓志故可知为何代皇帝陵墓。现已知墓主有三位,一位是圣宗,一位是兴宗,一位是道宗。鸟居博士曾两次调查该陵墓群并撰写报告。我尚未去过,打算今年九月去查勘,现将鸟居博士之报告简单介绍如下。

据说陵园中兴宗陵[编者注三]保存最为完好,其余皆遭严重破坏。上方既无土馒头,亦无任何物件,但不知何原因仍被原住民发现。进入墓中观察有六间玄室。正中是一间既大又圆之房间,东西北各有一间稍小之房间,南面有一条长墓道,其左右又有小而圆之房间。全部用砖建造,其顶棚做成圆形穹隆状,且上方有画。墙面全部涂刷白灰,入口通道与左右房间墙面画有等身大之人物像。正中房间四壁画有四季山水,大小为宽十尺,高十二尺。画中山峦林木间有鹿、鸟等动物,是一幅非常精美之图画。正中房间顶棚上也画有各种图纹。此外,圣宗、道宗陵墓形制也与之相同。(第一九三、一九四图)

第一九三图 辽圣宗陵内部壁画

第一九四图 辽圣宗陵内部

陵墓中出土大量墓志。我也阅读过墓志。汤玉麟曾将墓志带走,放在自家公馆内,今陈列于沈阳博物馆。据此可知墓主系圣宗、兴宗与道宗。其中仅有两组文字雕成契丹文字,并非汉字。因系契丹文文字较怪,故至今日未能解读。辽代后之女真文字可解读部分很多,但契丹文字系首次发现,尚不能解读其为何意。通过此次调查可知内部绘画与装饰等肯定受到宋朝影响,但其结构形制为辽独创。(第一九五图)

第一九五图 辽道宗哀册(墓志)盖石(契丹文字)

由此可见辽代建筑并不单纯模仿中原地区,而是创造出比中原地区更为先进、更具特色之自身文化。辽代是一个非常努力学习之时代,具有相当先进的文化。

十

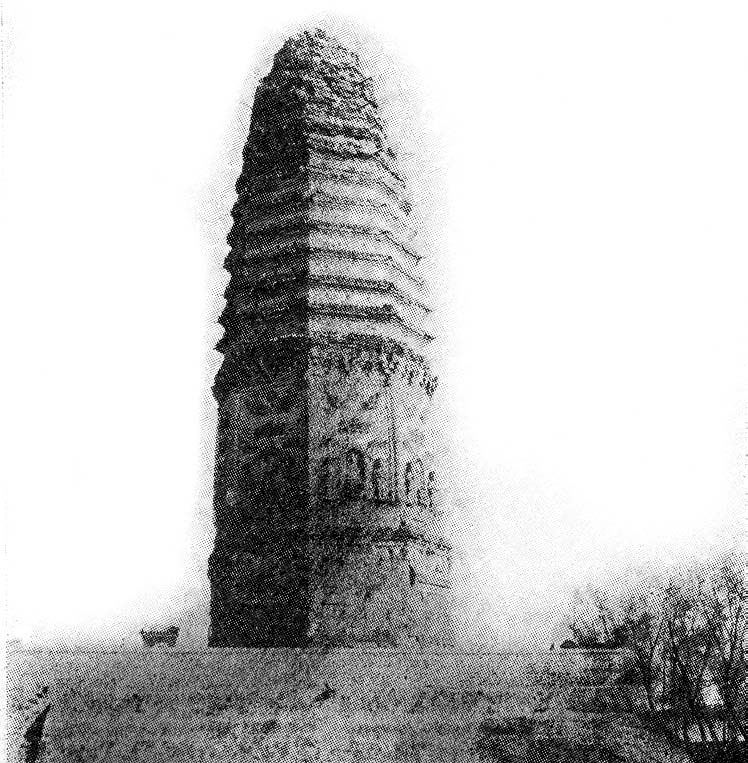

其次是金代。金即女真民族,崛起于中国东北地区北部,占领整个东北地区后进犯中原地区,并占领整个中国北方,建立起强大国家。但金代遗迹较少,我所见者有据认为建于金大定三年之开元地区十三层塔,形制与辽代完全一致,只是形状比例略有不同。因此金文化在东北地区只是辽文化之继续。而自金国将首都迁往远地河南省后,因全力对付南方地区故反而淡忘东北地区。但据调查或许还会出现许多金代遗物。现在哈尔滨附近有金上京遗址,该处有过去王城城墙,其中有王宫遗址。也发现瓦与陶器碎片及小佛像。另外其附近农安一带有砖塔,恐怕也是金代遗物。但我尚未见过照片,无法评论。[编者注四]若调查渐有进展,除辽塔外恐将出现更多金塔。但无论如何金代遗物多遗存于中原地区。(第一九六图)

第一九六图 开原石塔寺砖塔

十一

综上所述,迄今为止调查之东北地区遗迹、遗物仅不过略显端倪,必须依靠将来继续研究,但根据今日已发现之文物,可谓其已具有相当重要之价值。首先是拥有东亚最古老壁画之汉墓和拥有第二古老壁画之高句丽墓,以及唐后辽代契丹墓。这些年代久远之壁画在中原地区完全未被发现。如此说来高句丽时代、辽代或上溯到汉代之壁画确为东亚最古老之壁画,非常珍贵,东亚其他壁画难以比俦。如此文物竟然遗存在东北地区。其次是石窟,即北魏初才在中国出现之石窟中第三号窟之万佛洞。再次是唐塔,此塔在中原地区实属罕见,是东北地区最古老之塔。第四是最富特征之辽塔。此塔创新于东北地区,反过来却影响中原本土。最后是中国全境第二古老之木构建筑——规模宏大之奉国寺大雄宝殿。殿中遗留创建当初之装饰,无与伦比,等等,难以尽述。人们一般认为东北地区遗迹、遗物甚少,有之则不过模仿中原地区,实际情况并非如此。其并非模仿而是创造,有许多东西在中原地区至今尚未发现,具有原始而又重要之价值。

金代以后元代遗物极少,将来或被发现亦未可知,但现在情况无一可知。恐因元代集中精力对付中原地区,反而淡忘东北地区。明代也同样淡忘。清朝发祥于东北地区,所以用力甚专,遗留许多重要文物。

首先沈阳有清太祖、太宗精美陵墓。热河有康熙、乾隆皇帝营造之行宫。行宫庭园美丽,可称东亚第一。而中原地区却无如此美丽庭园。以行宫为中心周围还有雄伟寺庙,其中大部分系模仿西藏式样,规模极大,亦极美丽。我参观过世界许多精美古建筑,但无一处给予我如此震撼。外务省柳泽书记官在我去承德时也来过行宫,之后写下行宫观感:“无论是北平宫殿,还是罗马之梵帝冈,或是巴黎圣母院,抑或是塞维利亚[5]大清真寺,以及西西里岛之希腊神庙,与此热河喇嘛庙与自然风光相比,都将自惭形秽。如此精美艺术竟然存于亚细亚大陆之一角,且距日本仅有几日路程。每当念及于此皆有一种不胜惊讶之感。”这种感觉我也有过。这是中国东北地区之“日光”,世界首屈一指之旅游地,可今日却荒凉如此。要修缮并恢复如初需花费钱帑几许?对此问题这次我与伊东博士皆进行过调查,据预测约需五百万日元。

本篇属1934年6月于东亚民族文化协会主办之第一次《日“满”文化讲座》上之演讲稿,曾刊载于该协会发行之《东亚文化论集》中。本篇不足之处,另请参阅东方文化演讲会之笔记。

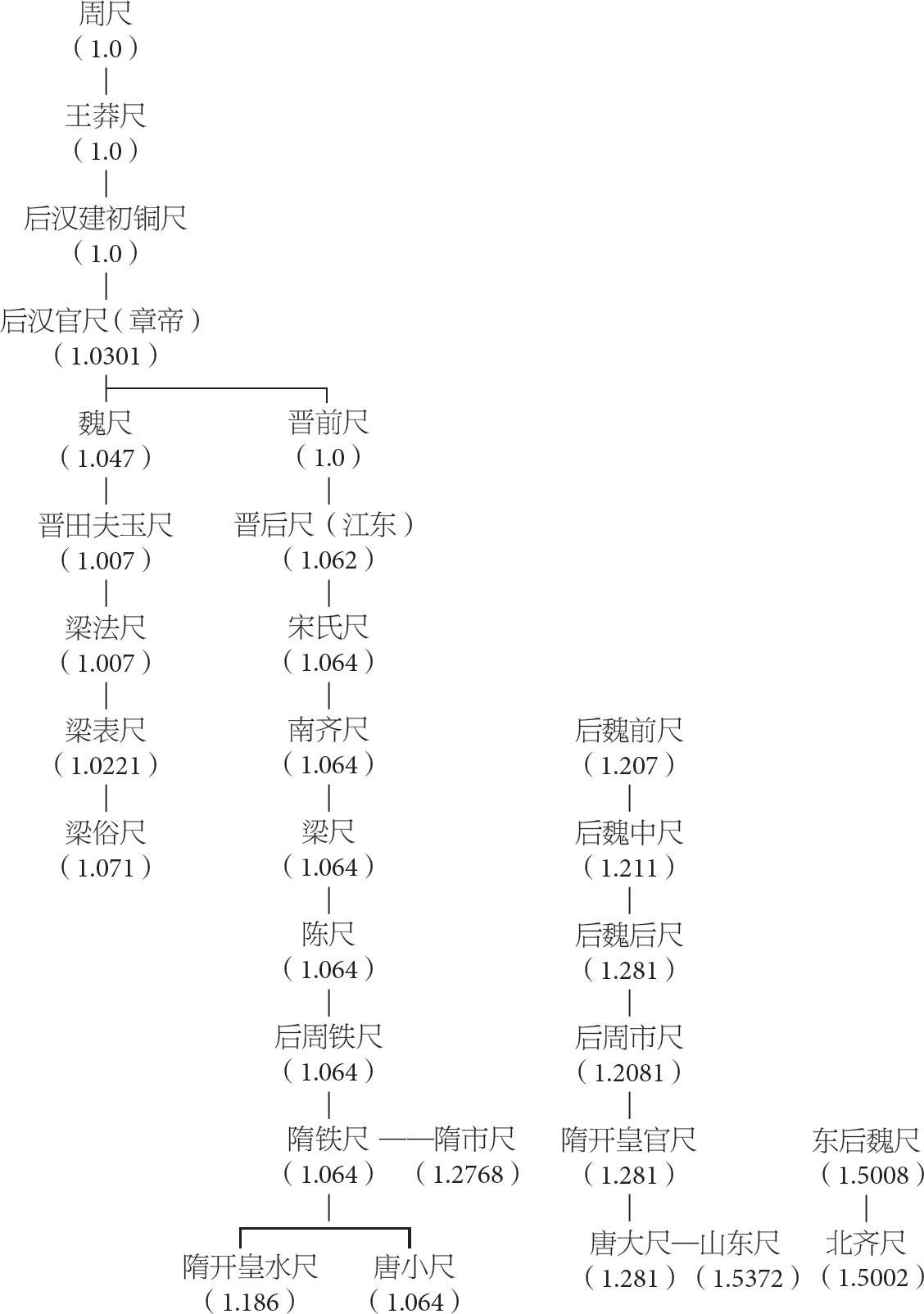

《隋唐律历志》十五种尺

编者注一 博士尝就度量衡单位有过深入研究。于东方文化研究演讲会之际,论及此墓时亦涉及该问题。此为博士就中国度量衡单位之部分研究成果之首度公开,亦为最后之公开。今速记其材料如下:

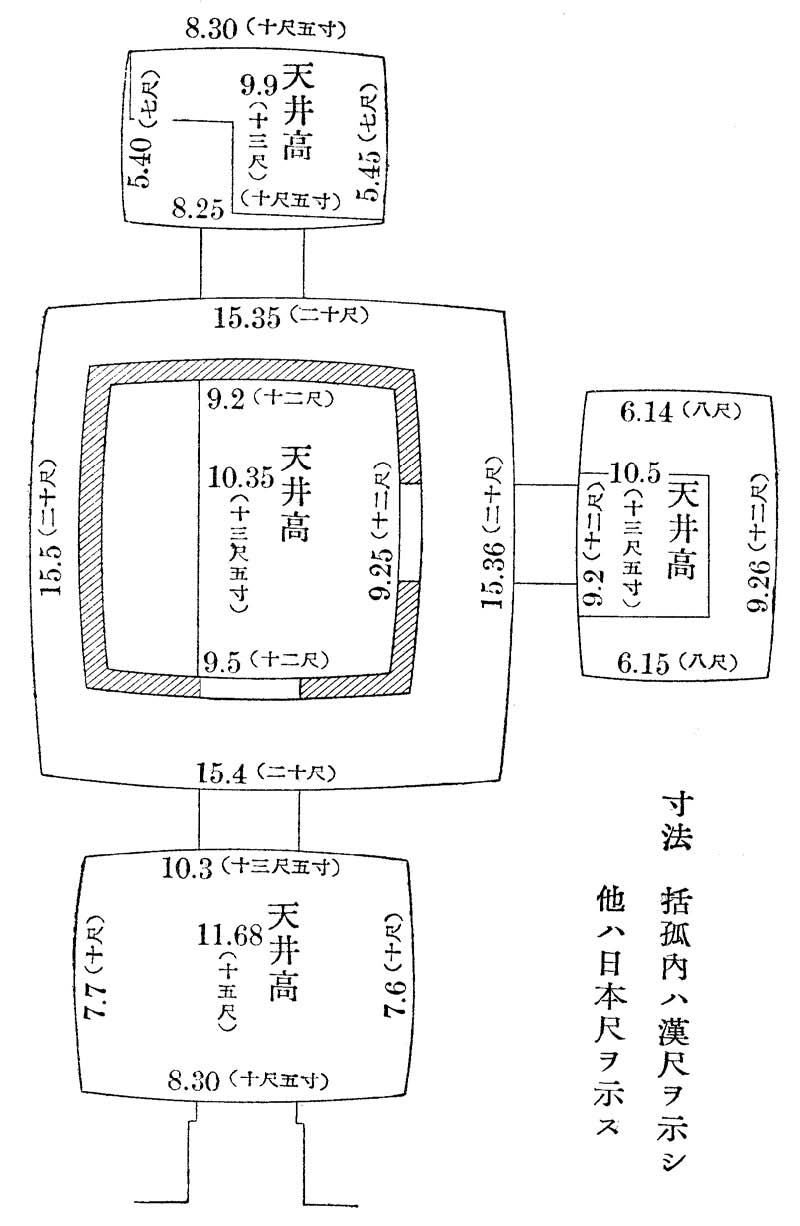

关于此墓,想略为补充一些我注意到之事情。1932年我见到该墓时与同行之竹岛学士调查其尺寸,得知所有墓室都按汉代尺寸进行设计,颇为有趣。

关于中国度量衡单位,《隋唐律历志》举出十五种尺度,并以周尺为一,按比例换算出各时代之尺度。因此若明白其中之一,即自然可知其余十四种长度。然后汉之初有建初六年(81)所作建初铜尺。该铜尺现仅存于山东省曲阜文庙。

我于1907年去曲阜希望见铜尺,故拜访孔子后裔家庭。不料孔子后裔去旅行,不得见,之后亦终无机会亲见,成为憾事。

北京大学有一尺,系采自该铜尺尺寸而做。我测其长度,相当于日本尺七寸八分二厘。北京历史博物馆还有一把国民政府度量衡制造局制作的尺子。该尺长七寸八分,与前尺相差二厘。又,波士顿美术馆也藏有一把建初六年制作的铅尺,长七寸七分三五八。由此可见同为建初尺,其长度亦各自不同。

近年来有北京大学教授、著名学者马衡推算出新的古尺量度。其过程是国民政府成立后调查清室宝物,发现其中有王莽尺,称嘉量。根据其尺寸可定出周尺,再换算成其他十五种尺子长度。据新算法恰好是七寸八分五厘七毫。过去日本学者和中国学者都努力对其进行研究,但结果各自不同,何为正确不得而知。或皆不准确。其中最可依凭的似为曲阜铜尺。其余模仿制作者亦皆有误。

我从各方面对此进行研究,但今天因时间关系只说结果,即通过汉代遗物研究,其结果是七寸七分七厘一毫。(第一九七图)

第一九七图 开原石塔寺砖塔

就此古坟观察,中室为正方形,宽九尺二寸。其大室为十五尺四寸左右。换算为后汉时代尺小室为十二尺,大室为二十尺。与此相同,前室面阔十三尺五分,进深十尺。东室为十二尺和八尺,后室为十尺五寸和七尺,均为完尺。又测其高,换算成汉尺中室为十五尺,前室为十三尺。反过来考虑以上结果,可以认为该时代使用的尺子长度略去其计算方法,是七寸七分五厘四五三,与我过去研究所得的七寸七分七厘有二厘之差。二者平均为七寸七分六厘二多。如此看来可以认为那时的尺子长度为七寸七分五厘左右。

进一步换算为周尺,据波士顿博物馆尺是七寸五分零八,据我调查是七寸五分三九,与其他各种结果平均是七寸五分三八。可以认为这就是周尺的正确长度。

编者注二 关于义县万佛洞另有文章收录于本书,故插图全部省略。

编者注三 据1934年9月现场调查结果,保存最完整之陵墓并非兴宗陵,而系圣宗陵。博士提出位于其西面之中陵为兴宗陵,而稍偏离西面者为道宗陵之观点,并于东方文化演讲会上发表。

编者注四 博士于1935年6月调查过金上京城址与农安塔,但其成果终未发表。

————————————————————

[1] 指日俄战争。——译注

[2] 公元3—5世纪高句丽首都王城,位于当今中国吉林省集安(辑安)附近。多数日本学者认为“国内城”即“丸都城”。——译注

[3] 日本古代都城平安京(今京都府)的一条南北向大道,路宽约84米(28丈),其北端中央是“大内里”,即皇城,自“大内里”开始是贯穿都城中央的朱雀大道,该大道将平安京分为左京和右京,其最南端建有一个象征性的“罗城门”即“罗生门”,乃平安京的正门。其实该朱雀大道乃仿修于中国旧长安城的朱雀大街,该街复原后路宽为155米,以此街为界也将长安城一分为二,由长安、万年二县分管,各领55坊。——译注

[4] 辽国五京为上京临潢府(今内蒙古巴林左旗林东县)、中京大定府(今内蒙古昭乌达盟宁城县)、东京辽阳府(今辽宁省辽阳市)、南京析津府(今北京市)、西京大同府(今山西省大同市)。五京中只有上京是首都,其他均是陪都。——译注

[5] Sevilla,位于西班牙西南部安达西亚地区的中心城市。有希拉尔达高塔、阿尔卡萨清真寺等阿拉伯萨拉丁文化遗迹。15—16世纪成为西班牙殖民地贸易中心。——译注