大同美术中的犍陀罗要素

原本是想把本书命名为《大同佛教美术的渊源》的,然而目下却并不具备能够如此广泛地展开讨论的充足材料。实际上,这部书稿今明两天必须写完,而对于分别发表在《国华》《建筑杂志》和《东洋学艺杂志》上的伊东、关野和松本等诸位博士的各项研究论文我也无暇阅览。我知道这里所作的评论相当粗糙草率,日后定会加以订正,目前暂且作为一份笔记写下。

最初,伊东忠太博士似乎认为大同美术大概是属于犍陀罗美术系统,换言之,是属于希腊印度系统的艺术作品,并把日本的推古时代和奈良时代的艺术品看作是其支流。我们长期以来也一直相信了这一说法。在《中国佛教遗物》中,松本文三郎博士认为,大同的雕刻中完全没有典型的犍陀罗美术作品,而全部来源于印度笈多王朝。松本博士这一论点在立论的基础上,有几个薄弱的地方。

非常遗憾,对于中印度系统的佛教美术我没有任何知识。迄今为止,论述印度美术的西洋学者的著作,主要是阐述犍陀罗美术的,而有关中印度美术的著作中,插图丰富、论述准确的书籍很少。

我也于去年前往大同,发现了许多对松本博士的观点难以苟同的地方。在《中国佛教遗物》中的《大同的佛像》一章里,松本博士的论点概括起来大体如下:

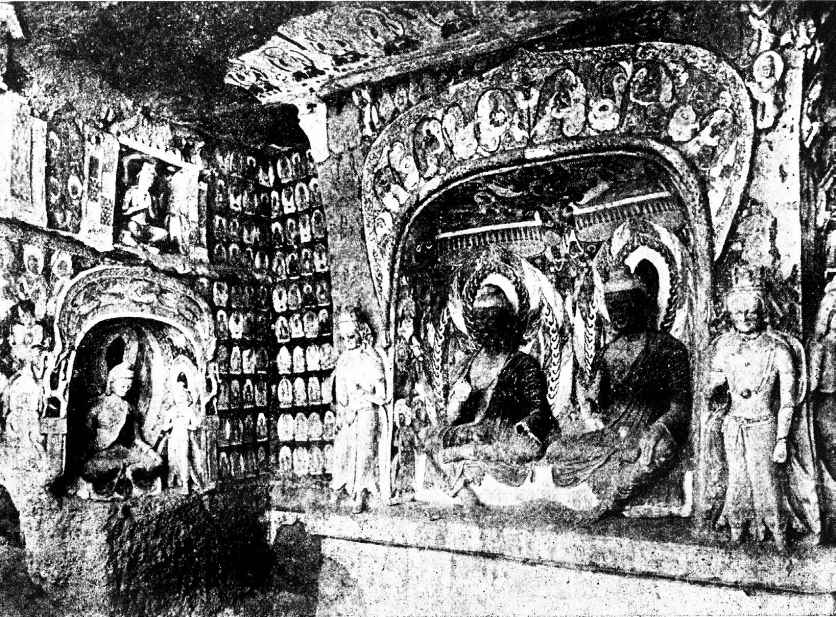

一、沙畹称之为第六窟的石窟,是为数众多的大同佛龛中的一座主要石窟。

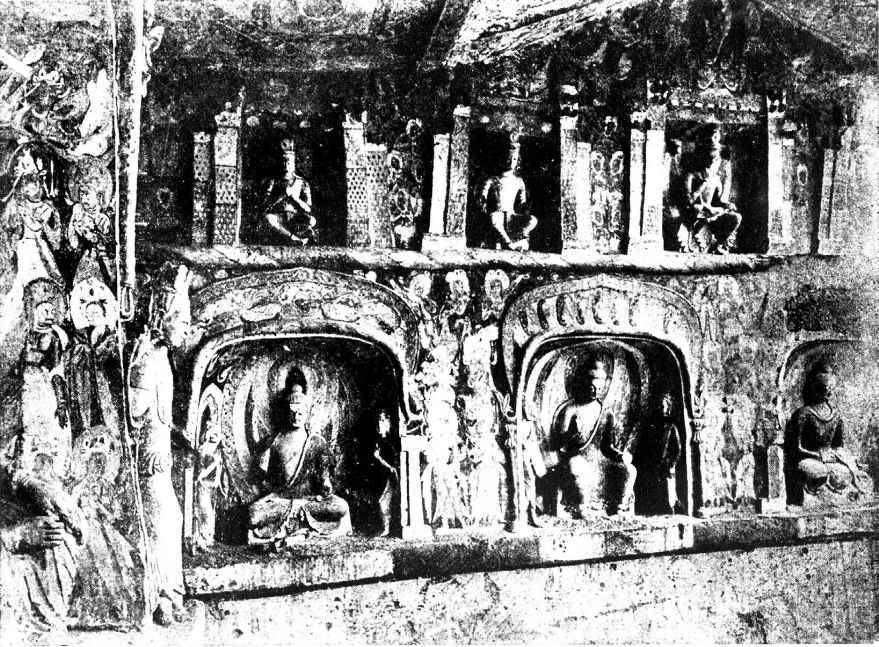

“灵严第六龛的雕像,至少其下方石壁上的各座佛像(松本博士称之为‘第一种造像’的佛像)或许是出自印度雕刻艺术家之手,或许是在其指导下由中国最熟练的工匠雕刻出来的。由此,我认为,从石窟的地位来看,这些雕像可能不是大同最早的作品,或者是为了避开那座山的山腰中央部位,由当时最优秀的雕刻艺术家在此创作了堪称楷模的这些作品吧。”并且,那些立像与笈多王朝的佛像极其相似(参见第五十八幅图片)。

二、沙畹称之为第十九窟的大露佛(松本博士称之为“第二种造像”的佛像)是学习了前者的雕刻方法但技巧却不及之。“并没有通过所谓的‘第一种造像’和‘第二种造像’的努力而发展,从这一现象我们愈发可以得知,学习北魏造像的第二种方法却没有达到其水准,只不过是在形式上得以传承而已。因此,我们不得不断言,第二种造像完全是模仿第一种造像的技法,并且没能达到第一种造像的高度。”

三、在大同一般见到的松本博士称之为“第三种造像”的佛像是直接在模仿了第二种造像的基础上再加一些装饰而雕成的,已经多少流于形式了。也就是后来据说在龙门或巩县一带兴盛起来的那种佛像。

如上所述,松本博士的观点是,“第一种造像”(第六窟)是比较具有独创性的作品,而“第二种造像”和“第三种造像”则逐渐演变成了后继性的作品。

第六窟前院下方佛龛里面的雕像(参见第五十八幅图片)在整个云冈都显得有些特殊。第一是雕像面相迥异,衣服也和其他佛像不同,尤其是有些雕像肚脐下面的鼓胀以及双腿的轮廓皆明晰可见。这也是其他洞窟中的佛像上所没有的,与笈多王朝时的雕像有些相似。

然而,这些雕像很明显都经历了后世的重修,至少面部被一层厚厚的假面所覆盖,同时,衣服褶皱里也有深深的裂痕,所以,很难判断出哪些是修理过的、哪些是原物。正因为如此,仅仅凭借现在所看到的雕像外形来展开论述未免有些牵强。此外,仅从技术角度来判断的话,这不能算是佳作。

其他雕像中,与此相似,特别近似于笈多王朝时的雕像的仅有几尊,其他仍然都是被中国化的佛像,与第一窟、第二窟或者西方各座石窟没有显著的差异。

这第六窟的佛像并非松本文三郎博士所说的那样是具有独创性的作品,从某些特征上来看,毋宁说是稍晚几年的作品。

本来,这第六窟与东西比邻而建的第五窟、第七窟等几座石窟无论在形式上还是在雕刻技巧上都极其相似。因此可以断定这是由同样一群工匠在同一个时期雕出的雕像,这个判断,我想恐怕不会有太大出入。

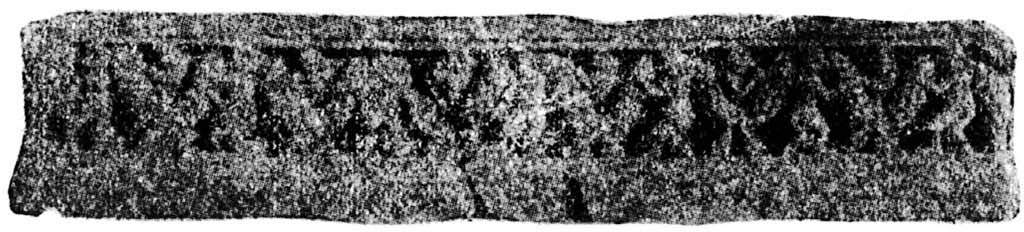

尽管如此,最近从第七窟里发现了标注着“太和七年岁在癸亥八月卅日”日期的碑铭。“太和七年”也就是距洛阳迁都仅仅十年前。云冈造佛的开工年号记为太安元年(445),即便如此,那也是在距此三十年后才雕成的。由此可见,第六窟附近的石窟在年代方面来看也不是初期的作品。

同时,对于松本博士所说的这些石窟是由皇宫国库出资建造的这一说法我也怀有疑问。这也是根据如上所述的推论上的理由而判断的,由于第七窟并非如此,进而类推的。

第七窟的碑铭上有这样的词句:“邑义信士女等五十四人……共相劝告、为国兴福敬造石庙形像九十五区及诸菩萨云云。”由此可以证明这是村里的善男信女共同商议而造的。把此事直接照搬到第六窟或许勉强,但第五窟、第六窟、第七窟和第八窟等几座石窟既然彼此酷似,那么,只能如此类推了。

而从造像技术以及图像布局等方面来看,第六窟附近的几座石窟质量也较差,而且规模亦小,而第一窟、第二窟或者第十四窟、第十五窟、第十六窟和第十九窟等几座石窟规模要大得多,而且质量优良。因此,不能认为第六窟或者其附近的几座石窟是具有独创性的作品。

我认为,在构图思想以及造像技巧等方面,第一窟、第二窟相当出类拔萃,但无法判断是否是初期的作品。

因此,根据《魏书·释老志》中“昙曜白帝,于京城西武州塞凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一。高者七十尺、次六十尺,雕饰奇伟,冠于一世”进行判断的话,毋宁说把沙畹所命名的第十三窟、第十四窟、第十五窟、第十六窟和第十九窟等几座石窟看作碑铭所记的石窟更为妥当。无论哪一尊佛像规模都很大,而且作为主佛的那尊大佛像上明显最受重视,而其他的佛像也实在规模巨大。

如果可以这样假设的话,松本博士所说的属于“第二种造像”的那些佛像反而成了具有独创性的作品。并且,我认为这样判断才更妥当。

我甚至还想不如把松本博士所说的属于“第一种造像”的雕像完全清除,只留下“第二种造像”和“第三种造像”这两种类型;或者按照分类法再分出几种类型。只是在这几种类型中,很难区分出时间前后以及是创始型的还是继承型的。

将第一种造像的各座佛像直接与印度的佛像作比较很难,所以,仅仅从外形的些许相似就把“一”认作是笈多王朝直系的作品而其他都进行中国化,这也行不通吧。

那么,如果把松本博士所说的属于“第二种造像”是云冈造佛中最主要的作品这一说法作为前提,就出现了这种典型为何而产生的问题。这种解释在现代做起来相当困难,所以,并非没有加入推测的成分。

大村西崖先生认为,这类雕像既非印度风格的作品,亦非中国风格的创作。尽管如此,在中亚风格的雕像中亦找不到同一类型的作品,因而可以断定是拓跋氏族心目中理想的伟丈夫的仪容。这种推论虽然有趣,但实际上究竟是否是有意识这样雕刻的,仍是疑问。

的确,那是相当中国化(不是“汉化”之意)的作品。然而,真的是与印度风格完全不同的雕像吗?就此,我最近倒是有一些想法,不过在此暂不表述。

恰如迄今所记述的那样,断定大同造像是由印度笈多王朝直系的作品转化而来的观点,我认为仅凭引用在《中国佛教遗物》里这一基础来断定的话说服力还相当薄弱。

对笈多王朝的美术毫无知识的我在云冈小住期间,因为发现同一处的雕刻作品里常常有与犍陀罗美术酷似的雕像,因此就认为云冈雕刻是起源于犍陀罗美术、并被大幅度中国化了的作品。而且,我还是倾向于犍陀罗美术源流之说。

我曾去工学系建筑专业(1)拜访过关野博士,请他让我看他在印度拍摄的照片。

其中,中印度系统的佛像雕像,尤其是四、五、六、七世纪左右的笈多王朝的佛像雕像的照片占了大多数。阅览了那些照片并且聆听了关野博士的说明之后,我开始对笈多王朝雕刻作品的情趣有了一点儿理解。

迄今为止,随着我头脑里混沌不清的印度佛像的不同形态渐渐清晰起来,我又开始不得不放弃大同佛像属于犍陀罗美术系统这一观点了。并且,我认为,大多数大同佛像还是接近于笈多王朝的美术作品。

在面对松本博士的观点时,由于比较论的根据很少,并且那个过程中不乏勉强的成分,所以,我一直是半信半疑的。通过阅览许多笈多王朝雕刻作品的照片,反而较容易去思考它与大同造像之间的相似之处了。

然而,尽管如此,在大同佛像的要素中,比起笈多王朝美术来,犍陀罗美术的要素要多得多——对这种看法,我仍然不能放弃。

那么,我打算对此稍做一下记述。

只不过在这种情况下,这样说也是由于从前在笈多王朝存在的。如果说现在它们已经消失了的话,那么,这个话题也就无法继续下去了,而且也无法进行讨论。比如说,与大同佛像相同的模式其源流如何追溯到印度?得出的结论是,从前在中亚曾经有过,而现在消失了——如果被如此宣布的话,那么,也只能说“也许是”吧。

正因为如此,我们只能与现在保存下来的作品进行比较。

我现在并非是想主张大同佛像的渊源始于犍陀罗美术,只是在构图以及思想等方面一直在与接近犍陀罗美术的作品进行着比较。由此,可以做出如下厚薄不同的两种区别:(一)即使不能说完全与犍陀罗美术作品相同,那么也与犍陀罗美术作品相当接近;(二)在犍陀罗美术作品中十分常见,但其起源却反而应该说是印度式的,或许也存在于中印度的作品中。

大村先生认为,由于大同的北魏雕刻既不是印度风格的也不是中国风格的作品,因此,其优秀的雕刻技术应该归功于原本就具有美术禀赋的一个民族——拓跋族的独创。

而松本博士则反对这种说法。他引用《大同府志》,宣称大同的佛像绝非野蛮的北魏人所能雕造。(追记:在校正再版书稿时,我赞成大村先生的观点。)

究竟是汉人造的,还是北魏人造的,这一点我们不得而知。然而,从广义上讲,仅仅是断定那些佛像是已经被中国化了的作品我们也应该感到满足。

然而,蓝本问题则是另一个问题。印度或者西域各国的佛像、绘画等蓝本接踵涌入平城(大同),多数工匠(其中恐怕也夹杂着外国人吧)依照这些蓝本开始造像——这样推断我想大概不错吧。

“大安初有师子国(Ceylon),见佛影迹及肉髻,外国诸王相承咸遣工匠,摹写其容,莫能及,难提所造者,去十余步,视之炳然,转近转微。又沙勒(Kashgar)胡沙门赴京师,致佛钵及画像迹”等词句出现在《魏书·释老志》中的“昙曜白帝云云”稍前的地方,由此可以明确证实印度南北的佛像或者那里的工匠曾来到北魏。

我没有查到当时中亚的喀什噶尔地区是属于犍陀罗美术系统还是属于笈多王朝美术体系,但无论如何,通过这份记录也不难想像印度或者中亚的佛像、图画和工匠等曾经到达北魏的史实。

然而,由于为数众多的工匠中,肯定多数还是中国人(姑且不问有无拓跋族和汉族的区别),所以,那些印度式原始的佛像典型被中国化这一现象也非常自然。我想,对这些史实通过云冈的实物似乎也可以得到证明。

比如,可以确认沙畹所命名的第三窟、第四窟里,尤其是位于后者的入口处的多头多臂佛像(参见第十六幅、第十七幅图片)中,印度(特别是笈多王朝)雕刻的典型仍未被中国化而完好地保存着。不仅仅是其形态或面相,就是在雕像圆润的肌肉丰满程度方面,那种感觉也非常显著(关于这座佛像,我曾在前面所写的《云冈日录》中进行了详细记述)。

而第九十二幅图片是附在第十九窟大佛的光背上的一座佛像(那里,这类佛像很多),其丰满的肉体以及可以透视到肌肤的薄得近乎透明的衣服等特征,即使中国化成分很多,如果没有中印度佛像作为原型,也是很难创造出来的。

还有,第二十八幅图片是位于第十五窟内部的小佛像,其面相与其他石窟里的佛像大不相同:圆脸,眼睑缓缓弯曲着,反倒与后世的唐朝时盛行的面相十分相似。最初看到这尊雕像时,我感到不可思议,怀疑它是唐代的作品。然而,当关野博士给我看了众多的照片后,我才知道在中印度系统的雕像里,这种面相以及这种肌肉胖瘦特点的雕像非常多。

此外,对于第九十幅、第九十一幅(大露佛)图片中所展现的佛像的面相,大村西崖先生认为既非汉人风格,也不似印度各种雕像,应看作是拓跋族理想中的伟丈夫仪容。而我却认为,即使在那被明显地中国化了的容颜上,依稀保存着能让人联想到中印度佛像的人或物的影迹,尤其是在细微处,比如鼻子、眉毛、嘴唇、脸颊的圆润程度,等等。

在关野博士带回来的马托拉立像和大佛里,我看到了那些特征。

我目下面临的问题,不是要对云冈的雕刻和中印度的雕刻进行比较。实际上,对于中印度美术我所知甚少,所以,问题本身已在我的能力范围之外,因此,必须留待日后探讨。

然而,起初我曾过高评价说北魏工匠具有相当大的独创性,而今或许是出于反作用力吧,我开始倾向于云冈石刻中以印度佛像为蓝本的作品居多这一观点了。

接着终于要谈到云冈佛像与犍陀罗雕刻之间的关系了。松本先生认为,在云冈雕刻里几乎不能辨认出有来自犍陀罗系统的影响。我目前也不认为云冈石刻是犍陀罗美术的延伸,毋宁说更相信它属于中印度系统这一说法更为妥当。

然而,在这里面还是发现了相当近似于犍陀罗美术的作品。那么,现在仅在比较二者的相似点这一范围内来记述一下吧。共有三项:

一、第二窟佛传图的构图以及其细节要素。

二、散见于各个石窟里的每座雕像的构图。

下面这一项或许不能断言是犍陀罗风格。或许是属于笈多王朝风格。然而,这个特征却常见于犍陀罗美术作品,在云冈石窟中亦属多见。也就是说主要是第三项:

三、装饰花纹的类似。

下面,就上述三项加以论述。

一、佛传图

在南方的佛教雕刻里,佛传图相对常见,而中印度的雕刻里却似乎罕见。或者,从前有过而后来消失了。尽管如此,佛传图雕刻里这类作品却相当多,构图也与云冈的雕像惊人地相似。

A.关于悉达多太子逾城出家图已经在《云冈日录》中记述过了,因此,在此不做重复,只把两幅图进行一下对比(比较第四十八幅图片和第三十七幅插图)。

B.太子竞射图(比较第四十幅图片和第三十八幅插图)。

C.妇女睡眠图(比较第四十七幅图片和第三十九幅插图)。

D.云冈的《后宫嬉游图》与通常所说的展现犍陀罗的酒神性思想(比较第四十幅图片和第三十八幅插图)的雕刻都展现了两个人物相拥的场面,但在云冈雕刻里融入了表达了巴克斯(2)思想的作品还是引起了我无比浓厚的兴趣。

与此相关的,我又想到在云冈美术作品雕刻了许多演奏乐曲的奏乐手,那么,中印度的雕像中,那样的构图果真也有那么多吗?或许,这是源于犍陀罗美术中的巴克斯式的主题图案吧。

二、每座雕像的姿势

A.马的形态 最显著的就是第二窟里看到的马和收藏于拉合尔博物馆(拉合尔博物馆是巴基斯坦的博物馆——译者注)里面的犍陀罗美术作品中的马很相似(参见第三十三幅图片和第四十一幅插图)。同样的马在加尔各答的博物馆收藏的犍陀罗雕刻中也能看到。在犍陀罗雕刻中,这些马出现在太子与车匿和犍陟分别时的图景里。绝不能说二者形态的相似只是偶然的巧合。

第三十七幅插图 犍陀罗的逾城出家图

第三十八幅插图 犍陀罗的太子竞射图

第三十九幅插图 犍陀罗的妇女睡眠图

第四十幅插图 犍陀罗的后宫嬉游图

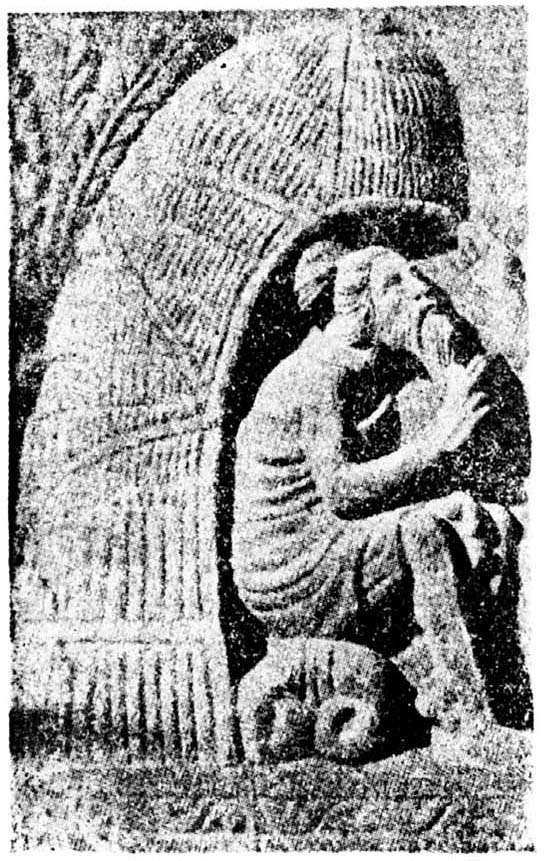

B.婆罗门像 在云冈东方的石窟里面有一尊瘦骨嶙峋异常憔悴的人物雕像,起初我无法判断他是正在修行时的释迦摩尼还是弟子伽叶那样的人物。回到日本后,查阅伏舍的著作时发现表现犍陀罗美术中的婆罗门像几乎与那座佛像形态相同。把第四十二幅插图(云冈的雕像)和第四十三幅插图(犍陀罗、伏舍第一百八十九幅图片)一比较,发现实际上相似程度要远远高于想象。

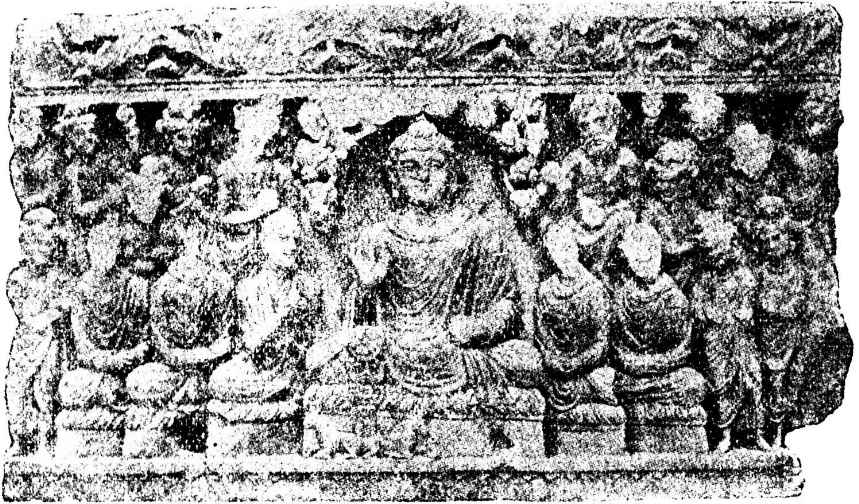

C.释迦像 云冈第二窟东西壁上方乐团围住的释迦像那样的雕像的姿势和服装等,比起笈多王朝的雕刻,远远近似于犍陀罗美术的作品。(请和第一百九十五幅图片做一下比较)。

D.小佛像的服装 松本博士特别指出是属于笈多王朝型雕刻的第五十八幅图片中,如下方的这尊倚像,根据不同看法,也可以看作是犍陀罗型。此外,第四十四幅插图所展现的雕像与伏舍第二百二十幅图片(参见第四十五幅插图)中被称为《第一次讲经》的那座群像雕刻在服装上同出一辙。还有雕在第十九窟的大露佛的两侧的头盔的衣服褶皱也是犍陀罗美术中常见的典型。

第四十一幅插图 犍陀罗的马

第四十二幅插图 云冈东方第一窟门口内侧西壁

第四十三幅插图 犍陀罗的婆罗门

第四十四幅插图 云冈东端第二窟东壁细部

第四十五幅插图 犍陀罗的服装

E.人柱像 人柱像的形式在云冈石窟中被屡次使用。第四十六幅插图和收藏于拉合尔博物馆的名为《降伏迦叶蛇》的群像的一侧的原像,无论是姿态还是服装,都给人以完全相同的印象(参见第四十七幅插图)。

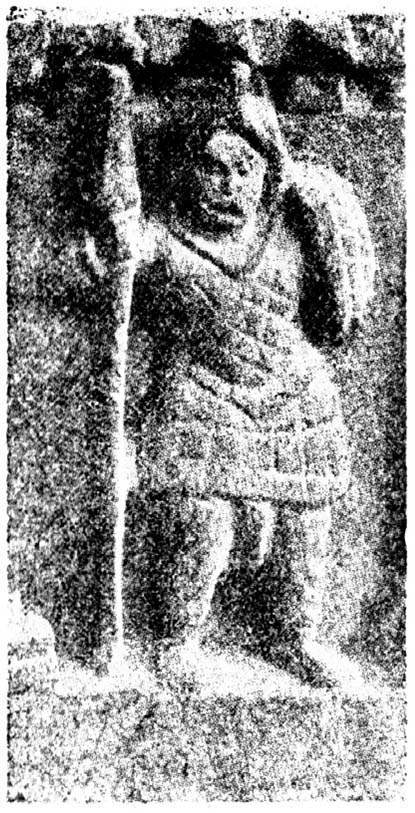

D.守护神的服装 守护神武装里,是与犍陀罗雕刻相似的雕像多少被中国化以后的样子(参见第四十八幅、第四十九幅插图)。

第四十六幅插图 云冈第五窟外庭西壁细部

第四十七幅插图 犍陀罗的人柱像

三、花纹的类似程度

接下来,让我们对花纹方面的类似之处考察一下吧。

A.忍冬图案 收藏在拉合尔博物馆里的太子结婚图上部的花纹和云冈第四窟东壁上的花纹(参见第五十幅、第五十一幅插图)。

B.用来填充和补白的莲花瓣 在云冈石窟里,这种东西几乎多到了令人絮烦的程度,如第五十二幅插图所示。同样雕刻在犍陀罗美术中也有(参见第五十三幅插图)。

C.用来填充和补白的方形莲花 出土于洛里昂·犍陀罗、收藏在加尔各答的博物馆的雕刻面上所看到的花纹与第五十五幅插图和云冈第四窟南壁入口处上方可见到的花纹(参见第五十四幅插图)。此外,比如出自巴基斯坦的斯瓦特河谷而收藏于卢浮宫博物馆的。这种形态的雕刻在中亚地区也有[参见斯坦因《古代和田》(Ancient Khotan)]。

第四十八幅插图 云冈的执金刚

第四十九幅插图 犍陀罗的执金刚

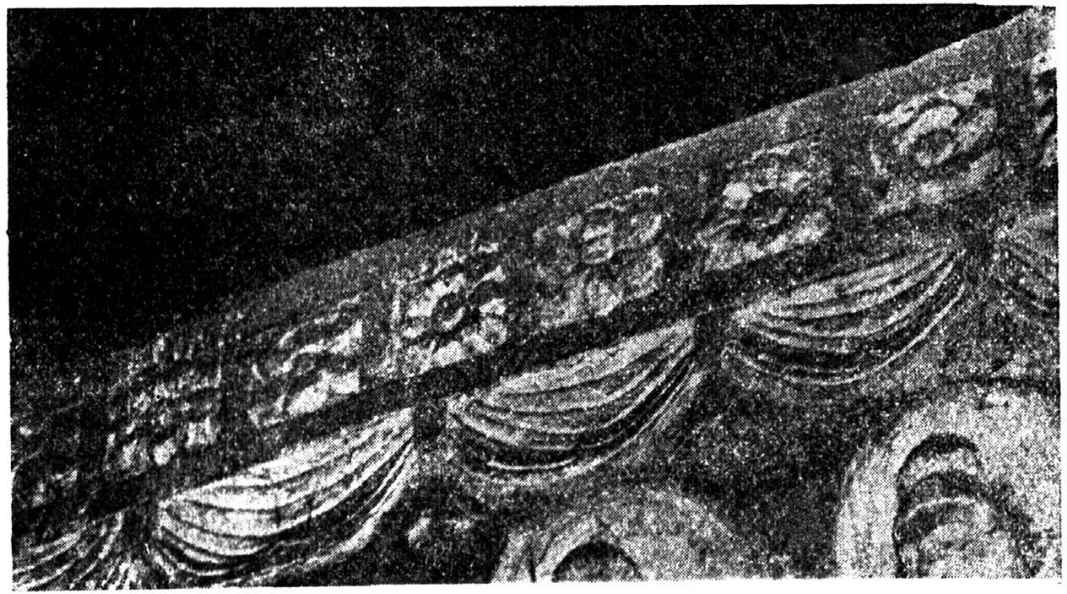

D.花绳 在云冈第五窟、第六窟里可以见到花绳的图案(第五十五幅插图是第五窟里的雕刻,尽管近年来的修理痕迹十分明显,但大体尚可窥见原型的模样)。这种花纹一到龙门就更进一步发展起来了。同样的花纹在犍陀罗美术中也存在,特别是在犍陀罗美术中还配上了婴儿图案(参见第五十七至第五十九幅插图)。

第五十幅插图 犍陀罗的忍冬纹

第五十一幅插图 云冈的忍冬纹

第五十二幅插图 云冈的莲花相连花纹

第五十三幅插图 犍陀罗的莲花相连花纹

第五十四幅插图 云冈的方形莲花花纹

第五十五幅插图 犍陀罗的方形莲花花纹

我认为,上述的比较中,仅仅花纹有些许相似并不一定就能说明云冈雕刻与犍陀罗美术之间具有直接的关联。然而,一种花纹决不是偶然产生的,特别是作为附带在佛教美术上的装饰,我想,二者之间大概一定具有间接的关系吧。

本来,云冈美术就是一种特别的存在。它恐怕不一定被认为是具有独创性的,但和印度的原型加以比较,又明显经历了中国化的变革。

然而,这种中国化程度和龙门雕刻相比,却又不那么显著。在龙门,中国化往往会流于颓废的倾向。

由此可见,印度的蓝本被带到国土迥异的大同后,与当地自古流传下来的艺术形式融汇在一起,由此而第一次诞生的新鲜韵味在艺术上对我们产生了异常强烈的刺激。

并且,在此期间又让我们想起极其相似的印度的原型,特别是佛籁洞里的多头佛尤其显著。

近来,我也开始相信,作为印度的原型,以笈多王朝的雕刻来对应于此大概是最恰当不过的了。然而,我相信犍陀罗美术的影响也不是完全没有,所以才写了这个书稿。

第五十六幅插图 云冈的花绳

第五十七幅插图 犍陀罗的花绳(一)

第五十八幅插图 犍陀罗的花绳(二)

第五十九幅插图 犍陀罗的花绳(三)

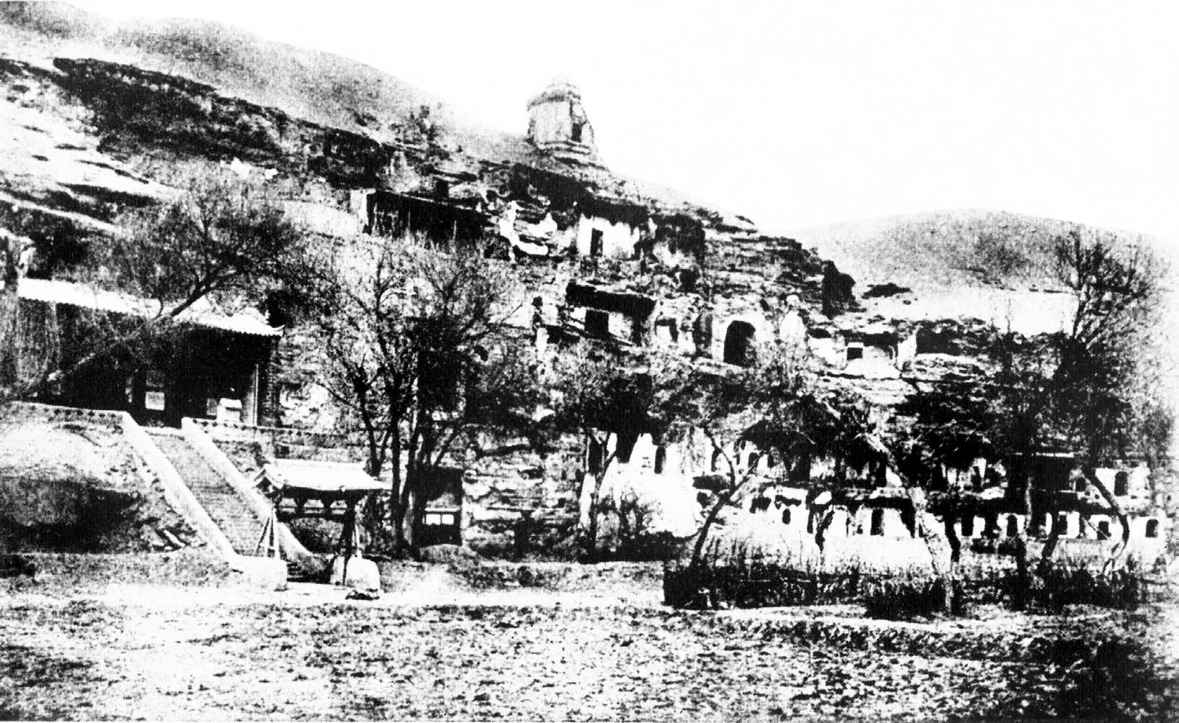

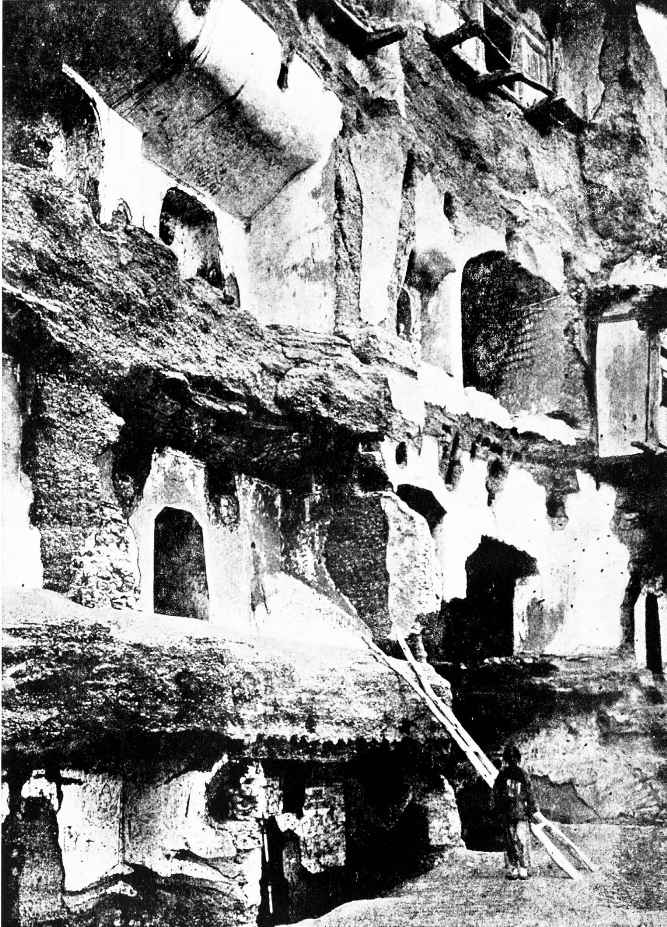

我有一个愿望,想于最近去漫游一下印度,我想这样就会有机会亲近犍陀罗系统和中印度系统的雕刻了吧。由此,今后还想从从容容地考察一下大同美术的渊源,这次执笔,完全是一份仅为备忘而写下的未定稿。(追记:漫游印度的夙愿终究没能够实现。)

第一〇六幅图片 曼陀罗发掘的释迦立像(笈多时代全盛期)

第一〇七幅图片 云冈第二窟的降魔像

第一〇八幅图片 甘肃省敦煌千佛洞(引自伯希和著《敦煌图谱》)

第一〇九幅图片 敦煌千佛洞(引自斯坦因著作)

第一一〇幅图片 甘肃省敦煌千佛洞第一一一号石窟的后壁(引自伯希和著《敦煌图谱》)

第一一一幅图片 甘肃省敦煌千佛洞第一一一号石窟的右壁(同上)

第一一二幅图片 云冈东方大窟左侧的胁侍菩萨(引自佩尔琴斯基著作)

第一一三幅图片 坎哈那佛窟里的释迦如来像(笈多时代末期)

————————————————————

(1) 工学系建筑专业:即东京大学的工学系建筑专业。

(2) 巴克斯(Bacchus):希腊神话中的萄葡与葡萄酒之神,也是狂欢与放荡之神。