第十章 慈恩寺大雁塔与荐福寺小雁塔之雕刻图纹

中国陕西省西安即既往文化发展如日中天之唐代长安都城故地。然因历代兵荒马乱频仍,以宏伟富丽夸耀于世之宫阙、寺观大部悉归湮灭,唯有慈恩寺大雁塔与荐福寺小雁塔于今犹摩空挺立,残留故都余韵。两塔一层入口皆有精美雕刻图饰,然过去之记录似未全部记载。而此图饰系贵重资料,足以确证当时建筑与其他艺术样式。余于1915年6月曾就慈恩寺大雁塔图饰在考古学会进行演讲,该讲稿刊载于《考古学杂志》第八号,今就此进行补充,另加上荐福寺小雁塔图饰说明刊载于此,以做介绍。

慈恩寺乃唐高宗尚在东宫之际为其母文德皇后所建,故特以慈恩寺名之。其后巡游天竺归返长安之玄奘三藏亦居此寺。高宗永徽三年(652)玄奘仿西域佛塔形制建五层塔。其塔基一百四十尺见方,相轮顶高一百八十尺(一说一百九十尺),各层中心藏舍利,其数几达一万。上层以石筑室,内立太宗撰“大唐三藏圣教序”碑与高宗撰“大唐三藏圣教序记”碑,皆由褚遂良书写。螭首之制法,碑身之装饰,趺石之雕刻,共显初唐雄浑气象。(第一一〇、一一一图)

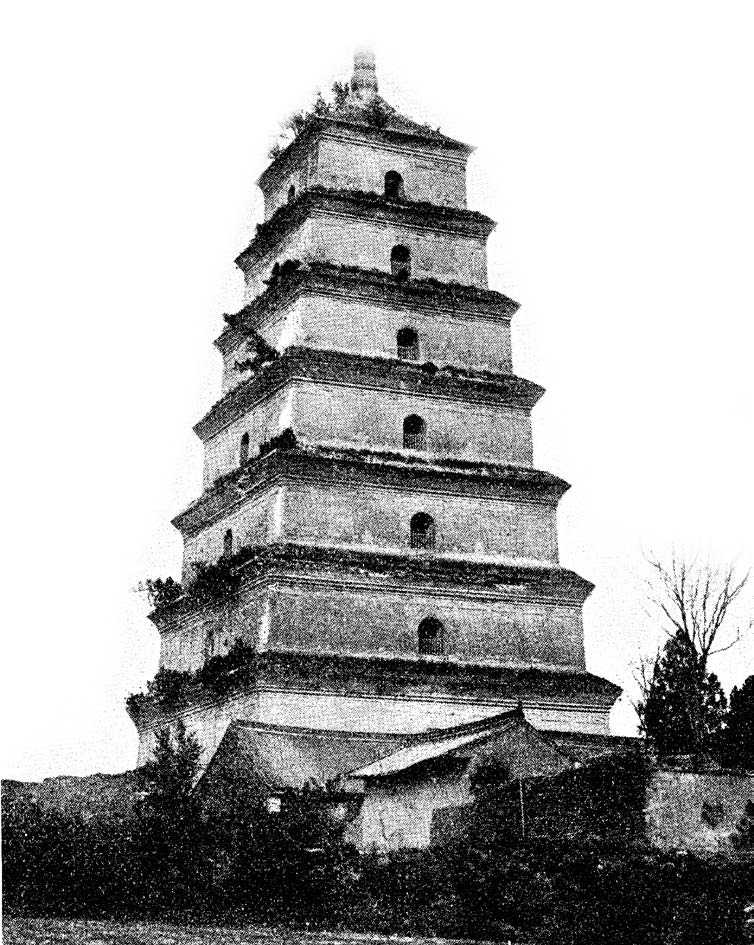

第一一〇图 慈恩寺大雁塔

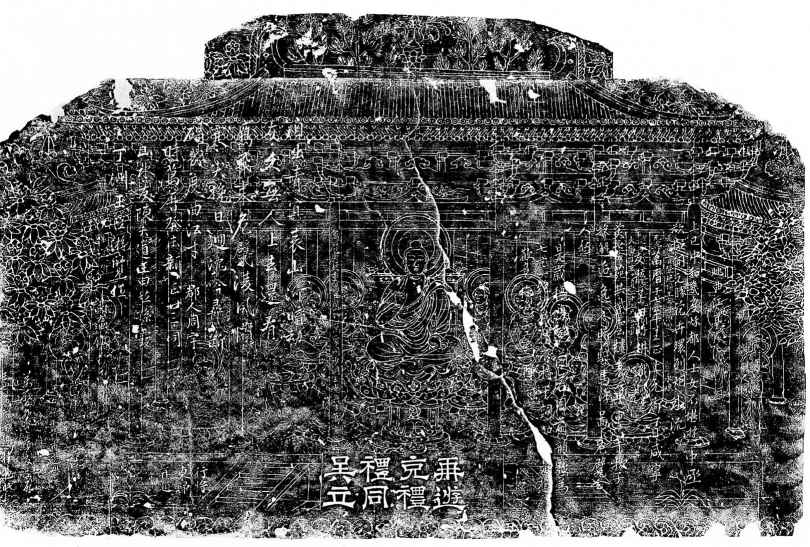

第一一一图 慈恩寺大雁塔南面入口楣石雕刻图案

此塔原为砖表土心,即内部筑土,外面砌砖,故其后草木生长,逐渐损毁。是以则天武后于长安年间(701—704)将其全部拆除,仿西域佛塔形制新建六层砖构佛塔。此即存留于今之大雁塔(据《西安府志》《唐两京城坊考》等)。

塔全由砖筑,一百三十七尺见方,立于高约十五尺之塔基上。玄奘筑塔按过去所说若为一百四十尺见方,则重建之际恐系原样保留当初塔基筑新塔于其上。塔一层为八十三尺见方,全高目测约二百尺。各层递次缩减面积与高度,呈现娴静而稳定之外观。各层壁面以砖构出柱状与斗拱状,腰檐亦以砖渐次构出。塔顶系砖构或瓦葺,于今草木葳蕤,难以辨别。相轮仅存残部。一层中央有方形屋室,四面开有长方形入口。由中央屋室登木楼梯可达最高层。一层正面入口左右又开有入口,其内立太宗与高宗所撰之碑。盖起初置于最高层之上述两碑,再建时移入此处。

如前述塔之四面开有入口,而于今唯南面保留入口,其他三面入口以土壅塞。南面入口上方以砖筑拱,左右立黑色大理石方形立石,其上方与砖拱间置有半圆形楣石。此方形立石原雕有画像,然于今几近磨灭,仅可见类似铠甲之物。恐系四天王雕像。

楣石雕刻较清晰。图纹即阴刻于大理石面之纹饰。中央作释迦说法图,左右各刻一罗汉,再左刻六菩萨,右刻四菩萨(当初似与左方相同,而今楣石缺损,拓本仅见四菩萨),并左右各刻一仁王(今仅存于左方)。本尊上方有天盖,空白处刻树木。本尊、罗汉、菩萨、仁王等姿态刻法颇为精致,与东大寺[1]大佛铜座莲瓣图像最为相似。吾等据此可知大佛莲瓣之图像乃出自于唐。

余于南面入口发现此珍贵图纹,思忖其他三面入口楣石亦有图纹雕刻。然于今以土壅塞,故予拓字人钱币,使其先去除西面入口沙土,果然发现有更惊人之精彩图像。之后作拓本。(第一一二图)

第一一二图 慈恩寺大雁塔西面入口楣石雕刻图案

此图像内容乃释迦于五间单层四角攒尖顶佛殿中央说法。释迦趺坐于华美莲座上,其前置香炉。左面九位、右面八位菩萨各侍坐于莲座上。佛殿左右檐廊内左右又各立两位菩萨。整体上说唐代木构建筑今于中国不存,所幸日本尚保存唐招提寺金堂及较多同时期木构建筑,故欲究明唐代真相必须访问日本,研究宁乐朝修建之该时代建筑。而宁乐朝同类建筑是否完全摹写唐式建筑?是否根据日本国民趣味略产生变化?因重要原产国之中国已不存任一实例,故无法进行比较研究,得出准确判断。而此次有幸得见此慈恩寺大雁塔雕刻图像,足以窥见当时建筑形制之一斑,于唐代建筑研究方面成一大转机。今说明其建筑特色之概要。

此佛殿面阔五间,与日本宁乐、平安朝太极殿相似,前面中心柱间呈开放状态。

石坛 佛殿立于石坛上,与日本宁乐朝相同,正面设两处石阶。

柱础 柱下有刻莲花之础石。日本宁乐朝建筑础石上方或呈圆形,或呈方形,不刻莲花形。余前些年曾沐浴于骊山温泉,温泉周围有大理石造唐代础石。此础石刻精美莲花,故可判断唐代使用过与此画像相同之础石。

柱 柱圆长,顶部经圆凿,稍小,与日本唐招提寺金堂柱相同。

斗拱 系双层梯状斗拱,不用椽子。斗拱与肘木形状与日本宁乐朝之斗拱与肘木相同。

斗拱间 上有斗束,下有蟇股[2]。日本宁乐朝实例系重叠双跳斗束。此蟇股与设于法隆寺金堂栏杆之蟇股相同,又与画于《过去现在因果经》[3]中之建筑物蟇股相似,故可认为唐代建筑物多使用此类蟇股。另,斗拱间壁面画凤凰、云纹等,与“信贵山缘起”[4]画中之东大寺大佛殿斗拱间画宝相花纹相似。可以认为唐代于此类建筑外壁亦以粉彩装饰。

屋檐 屋檐为双椽结构,地椽圆,飞檐方,与日本药师寺[5]东塔与唐招提寺金堂等相同。隅椽悬挂风铃,与日本当时佛殿相一致。

屋顶 屋顶系四角攒尖顶。按唐代惯例,殿宇中最重要殿宇之屋顶系四角攒尖顶,次为重檐歇山顶,再次为歇山顶。此画像中屋顶为四角攒尖顶,表明乃重要殿宇。日本宁乐朝太极殿、东大寺大佛殿、唐招提寺金堂、兴福寺金堂等皆四角攒尖顶,由唐制而来。

屋顶交互铺葺平瓦与圆瓦,屋脊两端设鸱尾。该鸱尾与我唐招提寺金堂鸱尾形态相同,颇有趣。屋脊中央莲座上置宝珠。中国至今屋脊中央仍置有宝珠装饰。日本宇治黄檗山万福寺佛殿、三门[6]等屋脊中央皆有此装饰,盖出自中国做法。今虽不存宁乐朝实例,但据西大寺[7]“流记资财账”[8]记述,弥勒金堂屋脊中央置有金铜狮子,狮子后脚踏两朵云彩,前脚捧装宝珠火焰之莲座。此仍系仿效唐制,然相较大雁塔佛殿,其手法更为雄伟壮丽。

庑廊 佛殿左右有庑廊。该庑廊坛基[9]与屋脊顶端皆向与佛殿相接部分上方翘起,与“信贵山缘起”画卷中大佛殿图像相同。

此佛殿形制与日本宁乐朝建筑几乎一致,并略保留日本现存佛殿所不能见到之物。由此可知从整体而言日本宁乐朝建筑乃模仿唐制而有大成。又据此佛像可见唐代木构建筑之一斑,至此始能具体说明彼此样式之关系。

唐代绘画于初期异常发达,但其实物于今几无遗存。而此塔雕刻中之图像乃由当时画工作成,并按原样阴刻,故可见当时绘画构图样式之一斑。《名画记》[10]载:“慈恩寺塔院有吴道元、尹琳、胡人尉迟乙僧、杨廷光、郑虔、毕宏、王维、李果奴、张孝师、韦銮画。塔前壁有画泾耳狮子趺心花为时所重,见《唐语林》。”故此慈恩寺塔院当时似有吴道元、王维等名家所作绘画。此塔前壁之当时著名绘画,恐皆出自此类名家之手。由此可以想见此塔阴刻之画像亦必出自当时名家之草图。可惜此类名家画像表面后人题名甚多,严重破坏图像。然即便如此,图像意趣亦大抵可见。题名最早者系大观丁亥(1107)所作,万历、天启、崇祯年代者最多。

余待西面入口壅塞之土去除,发现此重要图像,故又使拓字人去除东面、北面入口壅土。然渠见此情状要价十分贪婪,谈判陷入僵局,而余归国日期已近,为赶日程终失调查机会。如今回想仍遗憾不已。

荐福寺所在地乃过去隋炀帝官邸,唐则天武后于文明元年(684)高宗驾崩后百日在此建寺,称“大献福寺”,天授元年(690)改称“荐福寺”。中宗即位后进一步大力扩建,神龙年间及之后佛经翻译于此大举进行,该寺愈加成为著名大伽蓝。至景龙年间宫人等首倡集资,建十五层砖塔。即今存之小雁塔(据《咸宁县志》《唐两京城坊考》)。(第一一三图)

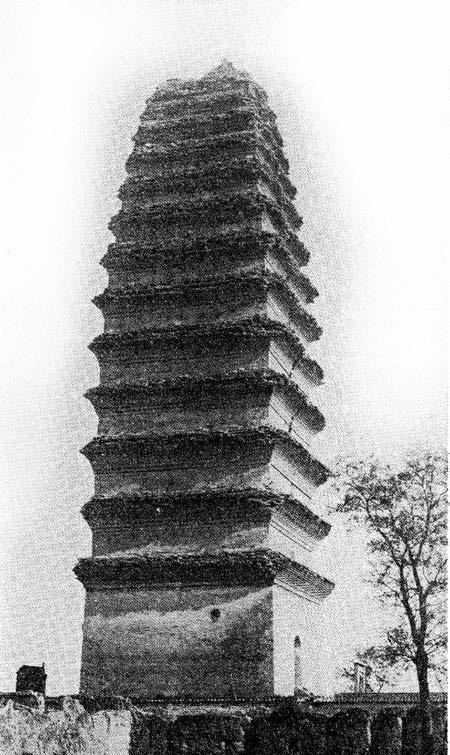

第一一三图 荐福寺小雁塔

塔平面为方形,一层广三十七尺一寸七分见方。今最上两层已毁,仅存十三层。一层最高,第二层以上明显降低,且层层高度递减。又因各层面积减缩度小,中央部分略显膨胀,故显轮廓美丽。其外形颇异于慈恩寺大雁塔。与彼塔一、二、三层高度逐渐缩减相反,此塔仅一层部分高,他层甚低。彼各层面积缩减度多,而此少。彼各层腰檐于一直线内,此呈曲线。与彼相比此外形的确优美。一层正面有入口,中央有十三尺四寸七分见方屋室。当初前后有入口,于今后门闭塞。过去恐能登至最高一层,然于今除一层有缺边顶棚外,各层皆无地板,地面与最上层屋顶贯通。内部正面佛坛上有橱柜,其内部置有菩萨像,左右各列五座佛像。又另使升出顶棚,正面安置释迦三尊,左右安置六罗汉像。(第一一四图)

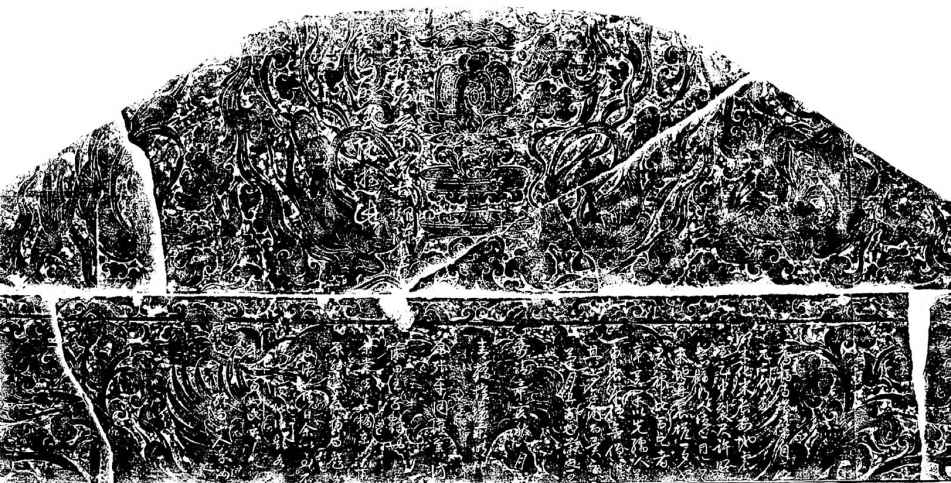

第一一四图 荐福寺小雁塔南面入口楣石雕刻图案

正面入口广五尺八寸一分,上方呈三轮拱状。方形立石由黑色大理石制成,外面与侧面浅刻宝相花纹,楣石上宝相花纹中左右刻伽陵频伽鸟。楣石上方有栉形石[11],其中央置有舍利壶,左右各刻二天人供养于云中之图像,亦各点缀两只飞鸟。此类天人、伽陵频伽鸟、宝相花、飞云等描刻精巧,线条运用自如,画面整体间隙少,十分紧凑,显示最壮丽华美之气象,与日本宁乐时代图案关系最为密切,可谓研究中日文化史之贵重资料。可惜中国人素来仅珍惜文字,不重视图画,如慈恩寺大雁塔,因后人题字略有损坏。而此塔图像大部分保存完好,诚为幸事。余于调查之际无暇作拓本,回国后委托当时在西安府高等学堂任教之足立[12]理学学士作拓本。即刊于此书者。所憾者系拓字人偷工减料不拓楣石下部。此楣石有嘉靖年代刻字。因拓本下方缺失,故无法充分了解其意思,然大体书写以下事件即,明成化末年因地震塔中央裂一尺余。其后又有地震,愈合恢复如初。此事与日本京都八坂塔[13]过去遇地震倾斜异常,一高僧祝祷后一夜间恢复直立之故事相似,颇有趣。

本篇曾刊载于《建筑杂志》第二九辑第三四七号(1915年11月与12月)。如该文序言所说,于考古学会就慈恩寺大雁塔雕刻图像进行演讲之讲稿曾以《慈恩寺大雁塔之雕刻图》为题刊载于《考古学杂志》第五辑第八号(1915年8月)。于此进行补充修改,又附加荐福寺小雁塔雕刻图像之说明,拟以《建筑杂志》之文章形式刊发。又,有关慈恩寺大雁塔之文章亦刊载于《宗教界》第四卷第四号(1909年4月)与《佛教史学》第一卷第五号(1912年5月)。为避免重复,此从略。附注:《中国佛教史迹》第一卷亦有慈恩寺与荐福寺之详细记述。

————————————————————

[1] 位于奈良市,系华严宗本山,别称金光明四天王护国之寺、大华严寺、城大寺、总国分寺。日本南都七大寺之一。公元745年由圣武天皇所建。——译注

[2] 檐下承重之木构件,因下方开放,如青蛙大腿形状,故名。——译注

[3] 南朝宋求那跋陀罗所译记载释迦传记的译述。——译注

[4] 日本“卷绘画”代表性遗作之一。画于12世纪后半叶。共3卷。——译注

[5] 位于奈良市,系法相宗本山。南都七大寺之一。公元680年始建于藤原京。天皇迁都奈良后,移于现存位置。——译注

[6] “三门”乃万福寺16栋重要建筑物之一,建于1678年(日本延宝六年),形式为三间三户二重门。“三间三户”指门正面柱间3间,3间皆成通道(日本禅宗寺院的“三门”一般是“五间三户”)。——译注

[7] 位于奈良市,系真言律宗本山。南都七大寺之一。亦称高野寺、四王院。公元764年由称德天皇发愿建造。1235年睿尊(兴正菩萨)入寺再建,成为戒律道场。——译注

[8] 奈良、平安时代,根据规定诸寺每年向朝廷申报的寺院财产账目。——译注

[9] “庑廊坛基……向与佛殿相接部分上方翘起”。原文如此,不知何意。或反映实际情况。——译注

[10] 该书名全称似为《历代名画记》,唐代张彦远著,系中国第一部画史专著。成书于大中元年(847),全书共10卷。是研究中国绘画的重要资料。——译注

[11] 如梳子背部呈弓形,也称半月形的石块。——译注

[12] 此处仅有姓,未注名,何人不详。——译注

[13] 即京都法观寺五重塔之通称。——译注