第八章 南北朝时代塔与犍陀罗塔之关系

中国南北朝时代塔系由两晋时代输入之犍陀罗式佛塔演变而来。此观点余已在某建筑杂志以《西游杂信》形式发表之《印度佛教艺术》中做过说明。南北朝时代佛塔主要有砖构与木构两种形式,乃东洋多层塔之滥觞(不过南北朝时代亦有小型石塔)。

遥想两晋时代,犍陀罗式佛塔经由西域传来,与中国固有木构、砖构建筑合流并逐渐中国化,最终发展为南北朝式佛塔。日本法隆寺五重塔系纯中国化南北朝样式,唯相轮带印度因子。云冈、龙门石窟内外所刻佛塔亦充分中国化,欲分析其与犍陀罗式佛塔之关系极为困难。而最近东京帝国大学工学部委托北京古董商江藤涛雄购买并转寄至余处之佛塔图案拓本,系不可多得之珍本,可充分说明其与犍陀罗式佛塔之关系。

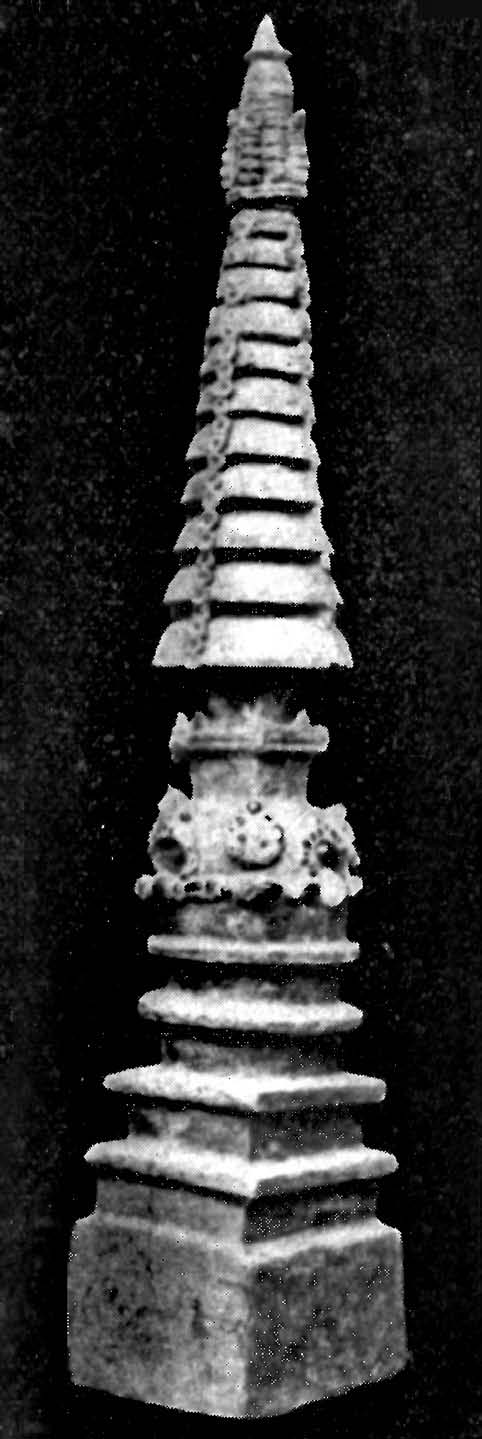

余按顺序先叙述犍陀罗塔之特征。毋庸置疑,犍陀罗塔与桑奇[1]佛塔同样起源于中部印度式佛塔,带半球状塔身之佛坛构筑精美奇异,最高可达数层。其时建造之佛塔往往遗存于白沙瓦[2]地区,尤遗存于近年来考古局总监约翰·马歇尔[3]爵士发掘之塔克西拉[4]故都一带。然塔头部皆失,无法想象整体形象如何。而据今陈列于加尔各答博物馆之犍陀罗式小佛塔与在塔克西拉·莫赫拉莫拉都寺院发现之小佛塔,几可窥见当时完整之犍陀罗塔形式,当曰幸运。前者先设方形高坛,坛四面以科林斯柱[5]各分出二佛龛,龛内施以有关佛教传记之雕刻。方坛上重叠三层稍小圆坛。其下层环刻坐像佛,中层列柱间刻力士像,上层刻玉垣状。各层以希腊式襞状伸缩性装饰凸起为分界。此三层圆坛上载有半球形塔身,塔身表面浮雕莲花图纹作为装饰。塔身上有由石垣演变而来之方形受花[6]纹雕刻。上立塔刹,支撑五个大宝盖与三个小宝盖,顶上带有宝珠状饰物。(第一〇三、一〇四图)

第一〇三图 犍陀罗式小佛塔(加尔各答博物馆藏)

第一〇四图 尧里安塔侧小佛塔内发现之舍利塔

近年来于莫赫拉莫拉都寺院发掘之小塔(参见第三七六图),其样式大体与前者相似,第一层为平面圆形,高且大,其下多刻狮子像以承之。第一层坛周围三叶龛与梯形龛交互相容,龛内刻有坐像。其上重叠三层矮坛,各坛雕刻柱形与佛像等作为装饰。其上载有比半球稍高之塔身,塔身上竖有带受花纹雕刻与七个宝盖之塔刹。

塔克西拉之尧里安塔周围近年来发掘出众多小佛塔。如于印度其他佛塔群所见,该小佛塔系后人建立主塔后辅建之产物,用于供养。其南面中央之小佛塔(参见第三七四图),方形塔基上有由狮阵支撑之略小二层方坛。各坛四面列柱间容三叶拱龛与梯形龛,于下层坛龛内雕刻坐像。此数层坛上当初曾有塔身与相轮纹饰,从塔身又发现完整之白灰制小佛塔。

此小佛塔于二层方坛上重叠三层圆坛,上面置放半球形塔身。作为装饰,其四周与下方嵌入各种宝石。塔身上方有受花,塔上竖有带十一个紧密相连宝盖之刹柱。最上方冠有印度仙客来(或萝卜海棠)状有趣顶饰。此小塔特征为塔身较小,宝盖塔刹明显发达。

要而言之,犍陀罗式佛塔之特色,系于方形、圆形或方圆合筑形之数层高坛上载以半球形塔身,其上竖有相轮状塔刹。与阿旃陀第九、第十、第十九、第二十六石窟内中部印度式佛塔相比,后者毋宁重视塔身,其塔基变化似乎不如犍陀罗式塔明显。

于此拟与南北朝时代佛塔做一比较。当时佛塔遗存之多层塔仅有河南登封嵩岳寺十二角十五层塔(北魏),单层塔仅有山东历城神通寺四门塔(北周)。云冈、龙门石窟内外往往有多层塔雕刻。而与犍陀罗式塔关系最为密切者系前述江藤涛雄寄送之佛塔图案拓本。此佛塔图案雕于东魏造像碑背。碑正面中央葱花拱龛内刻坐佛像,右面刻肋侍菩萨,上方刻天盖纹,左右与下方刻许多小佛像,中央坐佛像下刻“千像主前赵郡太守嘉段州刻史河间邢二。兴和三年六月二十日”字样。据此可知该造像系东魏兴和三年(541)所作。其天盖纹与法隆寺金堂天盖相似,颇有趣。(第一〇五图)

第一〇五图 东魏兴和三年造像正面拓本

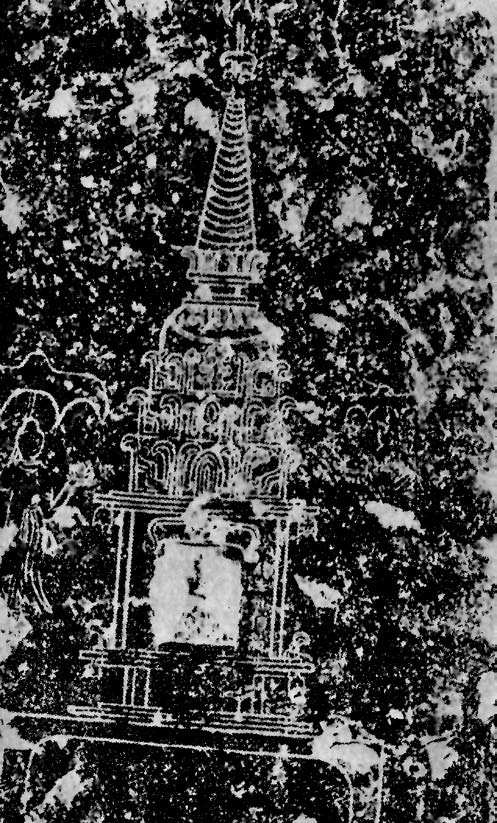

此碑背阴刻上述佛塔图案,其左右有供养人物。佛塔下有台座,其上有低矮须弥座,支撑较大佛龛。龛前作葱花拱入口,其内部刻有安置坐佛像之情状。此佛龛上筑有体量逐渐缩小之三层坛座,以承半球形之塔身,亦即覆钵。覆钵上有带受花与十七个相轮之塔刹,其上部冠有奇异宝珠作为装饰。此台座两端有脚,小须弥座上载有佛龛,使人联想到日本法隆寺之“玉虫橱子”[7]与“橘夫人橱子”[8]。而令吾等更感兴趣者,在于此佛塔形状颇类犍陀罗式佛塔。即高叠大小数层坛座,于其上作塔身与宝盖,恐由犍陀罗式佛塔演变而来。尤于塔身下三层坛座刻以特殊饰物,恐由犍陀罗式塔层坛四面作列柱佛龛等做法演变而来。塔身即覆钵上部以莲花装饰,亦相似于犍陀罗式佛塔之做法。当然,若与犍陀罗式塔细部一一比较,彼此相异颇大,然于大体形态与意趣多少可见其共同特征。余想象犍陀罗式塔最早乃通过图案与雕刻于两晋时代引进中国,进入南北朝后虽经中国化,然如图案拓本犹留原痕迹。此佛塔佛龛右方刻有“北面像主邢佰尚”,恐为正面像主邢二之兄。(第一〇六图)

第一〇六图 东魏兴和三年佛塔图案拓本

想来高筑数层坛座,于其上竖塔刹之犍陀罗式塔进入中国后,一成砖构佛塔,一成木构佛塔。然于砖构佛塔而言塔身似乎付诸等闲,其与宝盖一道成为所谓相轮,而坛座愈益发达,成为多层塔,坛座反而成为塔之本体。恐此做法与中国传统楼阁建筑合流,终至出现木构多层塔。现存北魏唯一多层塔——嵩岳寺十二角十五层塔拟另文叙述。又,神通寺四门塔为单层塔,虽与犍陀罗式塔无缘,但有颇珍稀之处,故亦拟假他日介绍。(第一〇七图)

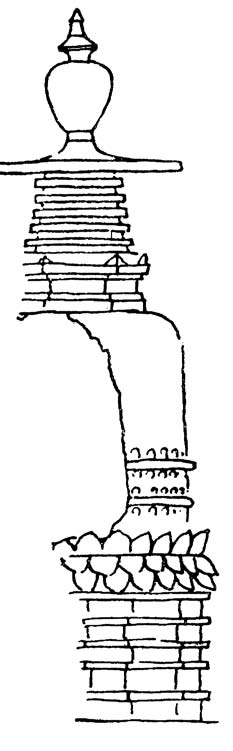

第一〇七图 敦煌千佛岩第一百二十窟北魏壁画宝塔略图

其次,吾等须注意者乃南北朝时代佛塔主要受犍陀罗式塔影响而有发展,而中部印度佛塔式样亦早为北魏时代所知。深入研究南北朝时代艺术,可知有两种佛塔形式:一为犍陀罗式艺术于两晋时代被中国化而传至北魏之形式,一为受中部印度笈多艺术影响而产生之形式。余于1919年11月19日访问法国著名探险家保罗·伯希和[9]时,承伯希和好意,得以亲见他于敦煌千佛洞石窟拍摄之数百张照片。其中第一百二十窟内部壁画明显反映出北魏形式。在其壁画中余曾见中部印度式宝塔图案,即如草图所示。当时余于仓促间快速摹写,故不甚精确,然见此图可辨别其大体形式。据此草图,可知坛座有中部印度特有之多边形平面,其上有莲座,以承较高且宽大之圆形塔身。塔上有受花纹。是否八角形或多角形今已不明,然可确定非方形。其上竖有六个小宝盖与大宝盖,顶上安放宝瓶状饰物。其形制纯粹为后世喇嘛塔。由此可见中部印度式样已为北魏时代所知,壁画亦有所描写,但实际上并未修建,当时主要建造由犍陀罗式塔发展而来之多层塔。而入唐后随着中部印度传来密教,中部印度式佛塔亦大量输入,传至日本后成为宝塔与多层塔。[编者注]

编者注 关于敦煌千佛洞第一百二十窟内中部印度式宝塔形制,据关野博士说经仔细核对其后出版之图片(M.Pelliot:Touen-Houang,V,Pl.CCLX.),发现其塔形明显系后世添补,与壁画年代有所距离,故希望就该最后一节所阐述之学说加以订正,但最终未能发表,甚为遗憾。就此第一百二十窟,伊东、冢本、关野三博士共著之《世界建筑集成·中国建筑》(建筑学会发行)下卷解说中刊有关野博士之说明。此说明未涉及此塔形,然今一并刊出,供参考。

本篇曾作为《辽东之冢》第三节发表于《建筑杂志》第三六辑第四二七号(1922年2月)

————————————————————

[1] 桑奇(sānchī),系位于印度中央邦之遗迹名。该遗存位于桑奇山丘,其佛寺塔群著名于世,为古代印度佛教建筑之代表。——译注

[2] 白沙瓦(Peshawar),巴基斯坦北部城市。——译注

[3] 约翰·休伯特·马歇尔(John Hubert Marshal,1876—1958),简称约翰·马歇尔,英国考古学家。著有《摩亨佐达罗及印度河流域文明》《呾叉始罗》和《犍陀罗佛教艺术》等。——译注

[4] 塔克西拉(Taxila),是一座有着2500年历史的著名古城,其佛教遗迹有2000多年的历史,是举世闻名的犍陀罗艺术的中心,也是南亚最丰富的考古遗址之一。中国高僧法显、玄奘等都到过那里。

[5] 科林斯柱式(Corinthian Order),古代希腊建筑柱子样式之一,公元前5世纪由建筑师卡利漫裘斯(Callimachus)发明于科林斯(Corinth),此亦为其名称之由来。它实际上是爱奥尼柱式的一个变体,两者各个部位都很相似,比例比爱奥尼柱更为纤细,只是柱头以毛茛叶纹装饰,而不用爱奥尼亚式的涡卷纹。雅典的宙斯神庙(Temple of Zeus)采用的就是科林斯柱式。——译注

[6] 位于塔尖相轮与宝珠下、形体向上的花形装饰,多则8瓣。——译注

[7] 日本法隆寺收藏的宫殿形状橱子,木造,涂黑漆,高2.226米。因在橱子各处透雕装饰五金具下嵌入“玉虫(一种鞘翅目甲虫)”羽毛,故得名。日本飞鸟时代代表性工艺品,国宝。——译注

[8] 相传系橘三千代(光明皇后之母)为安置自家佛像、金铜阿弥陀三尊像而造的木制橱子,高约2.7米,收藏于法隆寺,日本国宝。——译注

[9] 保罗·伯希和(Paul Pelliot,1878—1945),法国东洋学家,1906—1908年勘察考古中亚,于敦煌千佛洞采集大量4—10世纪之古文献。除勘察考古报告外,还著有《敦煌千佛洞》等著作。——译注