第十五章 乾隆营造之长春园中欧式建筑

今就乾隆年间建于北京郊外,世称长春园离宫中的欧式建筑略做介绍。

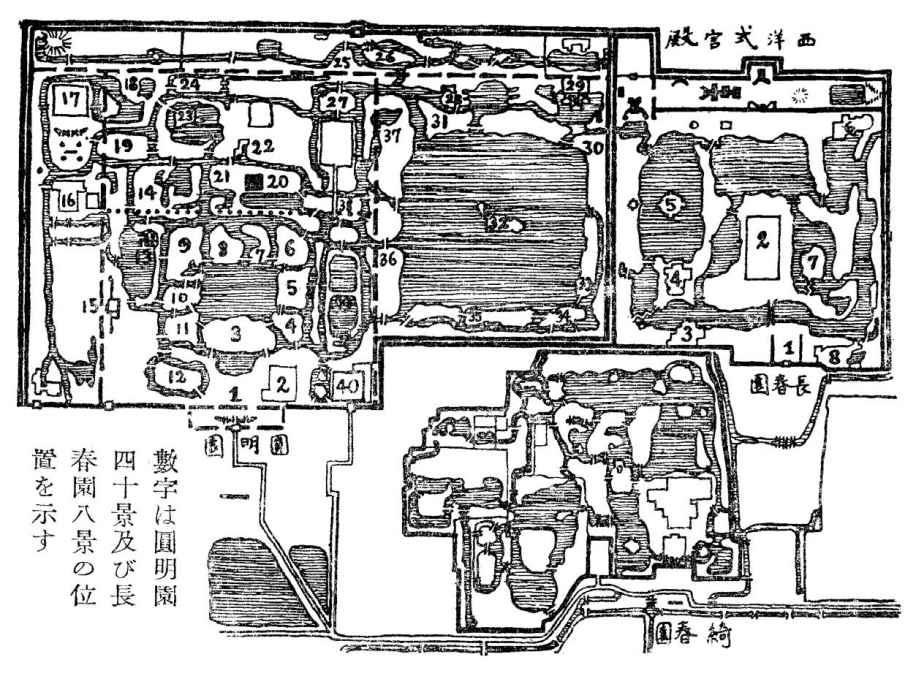

西洋建筑似乎最早在明末即传入中国,但仅限于澳门、广州外国人居住地的商馆或耶稣教会堂(亦即天主教堂)等屋宇。这类建筑在明末清初逐渐扩展到各处。总体而言西洋建筑技术仅运用于西洋人来东方后建造的自住建筑与耶稣会堂,乾隆年间前西洋建筑技术并未被中国宫廷建筑采用。众所周知,清代最强盛的时代为康熙、雍正、乾隆三代。康熙皇帝在位六十一年,雍正皇帝十三年,乾隆皇帝六十年,此三代在位的一百三十四年是清代最为繁荣的黄金时代。那时国家太平,国库充盈,版图辽阔,帝室之富无可比俦。而且此三帝都是近代罕见的明主,其中乾隆皇帝尤为好学,除文学外,对艺术特别抱有兴趣,大力鼓励艺术发展。朝廷设画院,每日都有众多画家出入,为宫廷御用作画。此外,陶器及其他工艺品也都在乾隆皇帝的奖励之下获得高度发展。因而该三代之中,尤其在乾隆皇帝时中国文化达到烂熟境地,放射出最为灿烂的光芒。乾隆皇帝不仅醉心于绘画与工艺品,而且在建筑方面也抱有极大兴趣,依其所好建筑许多宫殿,在庭院等规划上也亲力亲为。其中最为显著的当属世称圆明园的离宫。该园是康熙四十八年为太子(雍正皇帝)在北京西北面三十余里处建造的园林,并赐名为圆明园。雍正皇帝即位后扩地增建,成为异常美丽的离宫。之后乾隆皇帝继续扩地营建,使之成为中国庭园中规模最大、最完备的园林。(第一五三图)

第一五三图 圆明园全景图

乾隆皇帝于圆明园以东开辟土地,建长春园,并与其南面相接建万春园。此三园相邻,成为一处令人惊叹的特大型壮观离宫。乾隆皇帝每年夏初移至圆明园,百官也随他转移到此地办公,冬初再回北京。因此圆明园又称夏宫,成为夏季宫殿。圆明园位于第一五三图西面,东西一千余米,南北七百余米,总面积约七十二万六千平方米。长春园位于与其东面相接部分,东西五百余米,南北五百四十余米,约二十六万平方米。向南突出部分为万春园,东西约六百米,南北约五百四十米,形状虽不规则,但总面积约为二十六万四千平方米。此三园合并总面积约为一百二十五万平方米。仅此即为乾隆时代全国庭园之总和,其宽广实可令人叹为观止。园中有众多池塘,最大池塘称湖,直径三百三十米左右。此外还于各处挖池沼,长春园池沼最多,其间以掘池所出之土筑假山。其山蜿蜒于各处,其间或成谷,继而又形成谷水,形成池沼,形成湖泊,并种植苍翠蓊郁的树木,再于其间建造无数宫殿,一日不可遍游。山谷间又有蜿蜒小道,四处绕行,此处为一区划,有宫殿,彼处为另一区划,又有宫殿,再绕行,山间也有宫殿。如此反复,各处都建有许多宫殿。这类宫殿皆穷尽乾隆时代工艺的精华,极为壮丽,奢侈无比。

当时西洋有许多世称耶稣会派的传教士到访,其中有服务朝廷的与天文、数学等学科有关的会士,也有从事各类机械制作等的会士,还有几名画师。其中一人在给欧洲朋友写信时曾详细报告圆明园。信中用“Jardin de Jardin”一词赞颂圆明园。此为法语,意为“庭园中之庭园”,即圆明园为世界庭园中的庭园。以此理解,则圆明园的名字早已成为世界性名称。

传教士中有一人是意大利人,原名Giuseppe Castiglione,中文名是郎世宁。乾隆皇帝命令他在长春园北面一角建造西洋建筑。此时又有一名传教士来自法国,原名Benoist Michael,中文名叫蒋友仁,奉命作西洋式喷泉。今天要说的主要是长春园中这些外国人所建造的建筑与喷泉。

在此之前应就郎世宁稍做介绍:郎世宁于1688年生于意大利米兰,1715年即康熙五十四年他27岁时作为传教士来到中国。因擅长绘画,所以应召为康熙作画。雍正皇帝时被重用,进出朝廷画院作画无数。乾隆皇帝时更受重用。据说在画院作画时乾隆皇帝曾到他身旁看画,并一一指点,甚至为郎世宁作画一一题赞。郎世宁于乾隆三十一年即公元1766年以78岁高龄谢世。他从27岁到华为朝廷服务至78岁,主要以绘画为业。需要着重说明的是他不仅绘画,还参与设计建造长春园中许多西洋建筑。

郎世宁原创作油画,来中国后对中国画产生兴趣,开始研究中国画并将西洋写实风格带入中国画,创造出中西结合之画法。此后几乎未作油画,常用中国画画具画中国画于绢、纸之上,可谓中西结合,即大体中国画八分,油画两分。而其画又极其精彩,画风致密、精巧、写实,尤擅长动物画。动物画中以马、羊、猿、鸟、兔画为精。不光动物,也擅长画各类花草,如牡丹、蔷薇等,又擅长画人物,曾作乾隆帝及其他人肖像画。但这些都不是油画,而是在中国画中渗入一些油画阴影画法,属于非常写实而又精彩的肖像画。这些画作于今遗存很多,但几乎没有油画。郎世宁画中的唯一一幅油画世称“香妃像”,即为乾隆帝妃子香妃所作的画,非常精彩。虽然世称仅此一幅,但无确证。郎世宁来华主要从事渗入西洋素描技巧的中国画创作。其中国画极为致密,写实风格非常精巧。

乾隆三十二年某日乾隆帝看油画,发现某画有喷泉,于是召郎世宁询问喷泉之事。郎世宁思忖其大约为凡尔赛或某处喷泉,并也希望仿制。乾隆帝问是否有人可以规划。郎世宁接受任务后与众多传教士商量,推荐蒋友仁。于是郎世宁负责设计西洋风格建筑,蒋友仁负责设计喷泉。最初造一处喷泉后乾隆极为满意,故叫蒋继续建造第二个喷泉。

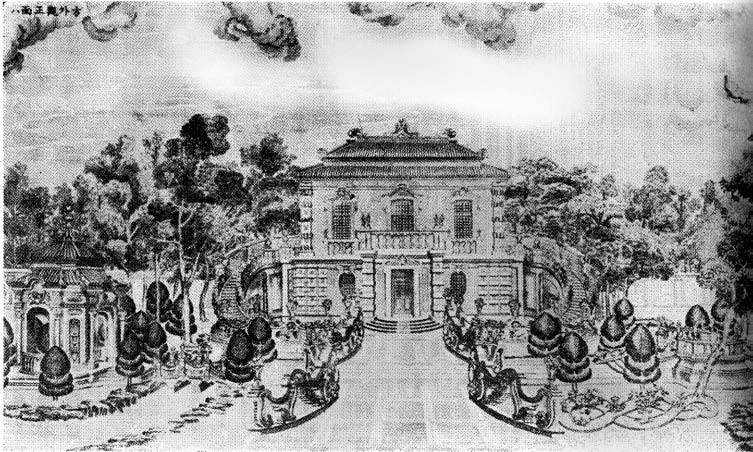

这些建筑样式正是18世纪意大利巴洛克风格样式,似乎与巴洛克建筑完全相同。但郎世宁并未完全照搬西洋建筑样式,而多少加入一些中国元素。估计其中也含有乾隆帝等人的喜好。毕竟乾隆帝非常注意保存国粹,画院中虽采用数名西洋画家,但他不喜欢油画。郎世宁之流醉心于中国画并为之刻苦努力倒也罢了,可也有人为此感到困惑。因为乾隆帝不让画油画,而力主画中国画。尤其感到困惑的是擅长人物画却被驱使多画花鸟的画师。由此可见乾隆帝的兴趣在于保存国粹,因此在建西洋建筑时恐怕不希望纯西洋风格,而希望加入某些中国元素。郎世宁非常理解乾隆帝的这种心情,所以计划在西洋建筑中多少加入一些中国情趣。但与其绘画中的八分中国画、两分油画风格相反,其建筑规划为西洋八分、中国两分。这些建筑皆由砖构,外贴汉白玉,汉白玉上施以各种雕刻。巴洛克建筑风格是一种自由奔放、奇特而又崇尚华美的风格。乾隆帝不以为忤,反而允许设计师不计工本大胆使用,郎世宁也因此得以充分发挥自己的才干。

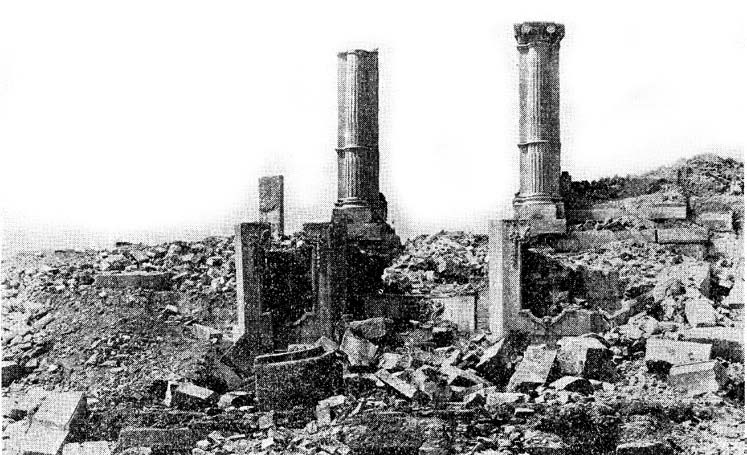

北京近郊18世纪巴洛克风格建筑终告建成。假如能留存今日,则能给予人们极大的兴味。可惜今天几乎看不见了。为何圆明园消失了?就是因为咸丰十年英法联军攻陷北京的那一场著名战争:英法联军登陆大沽后攻陷通州,打算侵犯北京。到城外后一部分军队赴圆明园进行彻底掠夺。圆明园中有无数的珍宝,装饰也非常豪华。彻底掠夺这些宝物实在令人难以容忍。联军刚到大沽时恰逢八月,十月即进入北京,媾和谈判由此开始。那时清帝避难于热河,恭亲王奉命展开媾和谈判。之前因为英国领事及众多洋人被中国士兵拘禁于圆明园中,所以在谈判时联军主张先释放被拘禁的洋人后才能谈判。于是英国领事及洋人被释放,但其中有十二人已死。具体原因是因为受缚三日不给食物,其中十二人因不堪虐待而死去。因此英国特使埃尔金非常愤怒,并考虑要采取必要的措施给中国人以强烈刺激,使之刻骨铭心,而不致再重演如此无视国际法的野蛮行为。于是他与英国将军格兰德一道商量后得出结论:烧圆明园为最佳方案。因为圆明园是中国朝廷所珍视的离宫,而且规模宏大,壮观异常,烧毁它对中国朝廷必有刻骨铭心的功效。法国将军蒙特邦反对此方案,说即使中国人行为野蛮,烧毁如此美丽壮观的建筑也极为不妥。但埃尔金与格兰德将军不肯退却,最终于10月18日清晨放火烧毁圆明园。大火延烧至19日,全园化为焦土。此前联军提出过各种媾和条件,但中国方面均不接受。联军认为采用拖延战术到任何时候都不会奏效,所以威胁若不答应其条件,则将全部烧毁圆明园和北京皇宫。时间是17日。18日联军放火烧毁圆明园。听到圆明园被烧的消息中国方面惊恐万分,且狼狈不堪。于是联军于19日大火熊熊燃烧之际提出再次谈判,若中国方面不答应媾和条件也将烧毁北京皇宫。恭亲王非常狼狈,立即答应联军要求,媾和条约因此得以签订。假如圆明园不被烧毁留存至今,则无论作为中国国宝,还是作为东方名园,抑或作为18世纪巴洛克风格壮丽辉煌的建筑输出东方后的纪念物,都可成为文化史上的珍贵纪念。毁于大火实在可惜。

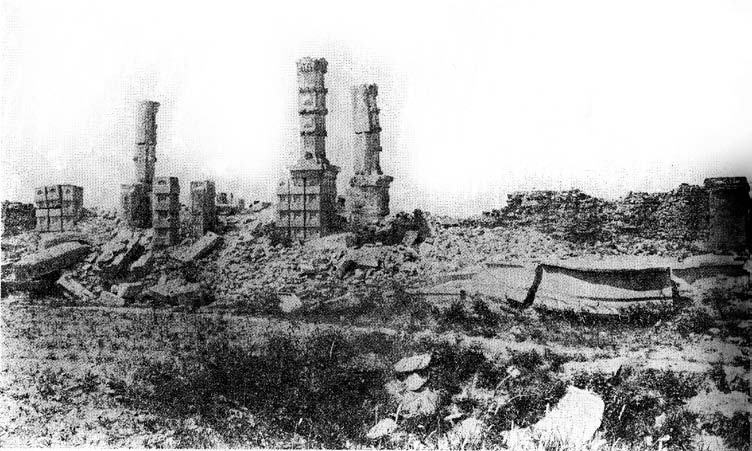

此后虽曾数次计划重建但绝非易事。况且中国自此开始内忧外患,无暇顾及此事,最终归于放任不管。纵然如此,之后此处仍为禁区,四周建有高墙,衙役环视看守。因圆明园宫殿大部分是木构建筑,所以付之一炬后如今了无踪迹,仅剩下建筑物遗址,如同罗马废墟。而清朝灭亡,中华民国建立后,早先派出的看守也不知所踪,游人开始自由出入。而且势力此消彼长的北京权势人物还逐渐损坏圆明园遗构,或拿走砖瓦修建自家公馆,或取之建造自家庭园,如今上述遗构也不见踪影。1918年我访问北京,听到圆明园的事情后询问圆明园现在情形如何。据居住该处的日本人说,圆明园被英法联军烧毁后任其荒废,今天已无所存,去也无益。因为过去不知道有此西洋风格建筑,故最终未去参观。1921年瑞典斯德哥尔摩博物馆馆长西廉访华调查圆明园遗址,拍摄照片后回国,于1926年出版了《中国宫殿》一书。这是一本有关北京紫禁城及其他中国宫殿,附有大量照片,分上、下二册的精彩书籍。我见到后惊讶不已,遗憾自己没能于1918年去北京观看残留至今如此壮观的遗址,并希望有机会一定要去参观。

自西廉在世界范围内发表有关长春园西洋建筑的信息后,特别在中国人中间产生了极大震动,理由是连西洋人都能就此发表详细意见,而如今中国人若不对此加以关注则不成体统。故此后中国人逐渐开始关注圆明园。前年中国诞生了与日本建筑学会性质相同的“中国营造学社”。该学社为圆明园的逐渐荒废感到惋惜,与北平图书馆一道在中山公园举办了“圆明园遗物与文献”展览会,大力提倡保护圆明园遗址,并印刷发行了“圆明园特刊号”。这就是《中国营造学社会刊》第二卷第一册,其中详细记载着圆明园的情况。

1931年5月我与竹岛学士共赴北京拜访营造学社,提出希望参观圆明园。该社人士立即做出反应,说他们有实测图,并特意为我俩复制了蓝图,而且还派刘南策负责陪同。于是我与竹岛二人前往参观圆明园。先从长春园东门进入,也就是穿过倾圮不堪的二重壁障,从这西洋建筑所在区域的东面进入。全区宽广辽阔,一两天内根本无法全部看完,所以我们仅游览其中一个区划。令我们惊叹的是西廉照片中许多建筑虽倾圮但仍遗存,而仅过了十年,损坏即很严重,以前有的建筑已不知所踪。遗留至今的建筑构件与西廉照片相比,残留部分也大为减少。究其原因都是权势者任意取走砖石,加以利用,所以逐渐消亡。而这些残留建筑区域如今仍有工人频繁出入,动辄拾走砖石。营造学社人士就此费尽口舌进行劝阻,但根本于事无补。也就是说仅在用嘴皮子反复说教,但实际上并未采取任何保护措施,以致如今损坏日益严重。如放任不管,则我们所拍摄的照片过三五年后再看恐怕将全部变为老照片。距今约一百八十年前建成的如此漂亮的巴洛克风格建筑,恐怕将于不久的未来消失得无影无踪。下面请一边看我们拍摄的照片,一边听我说明过去的圆明园是何种景况,与今日比较又成为何种情状。

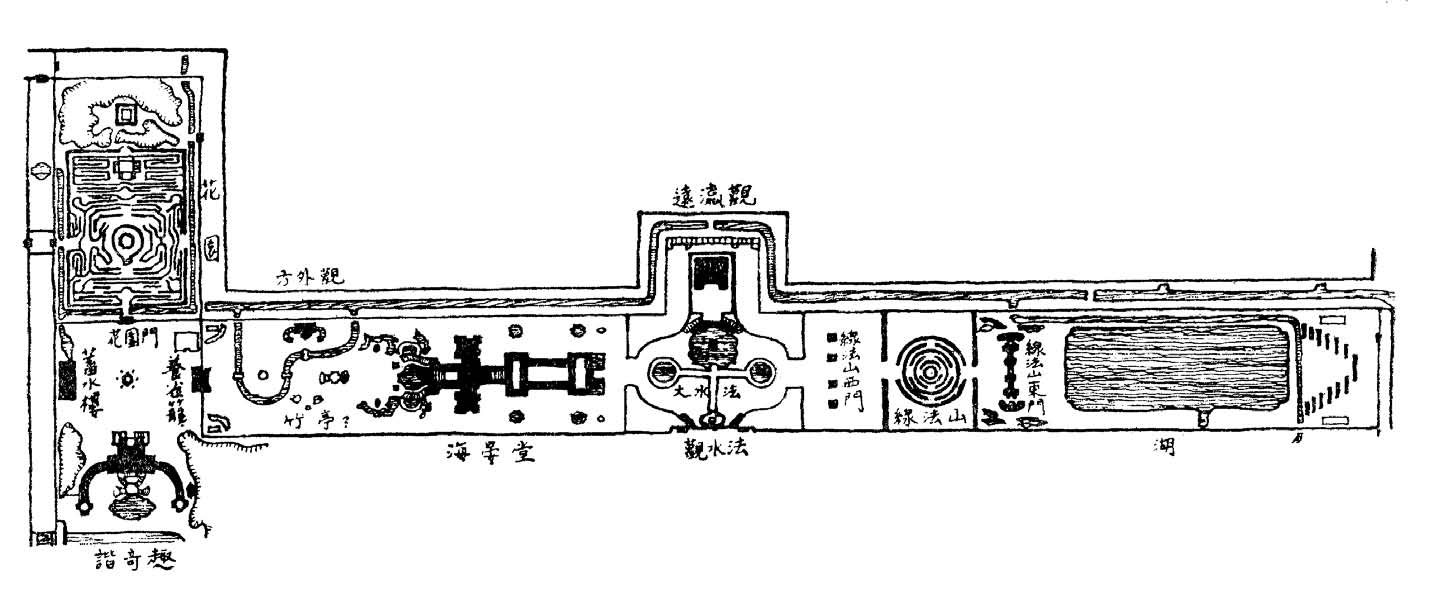

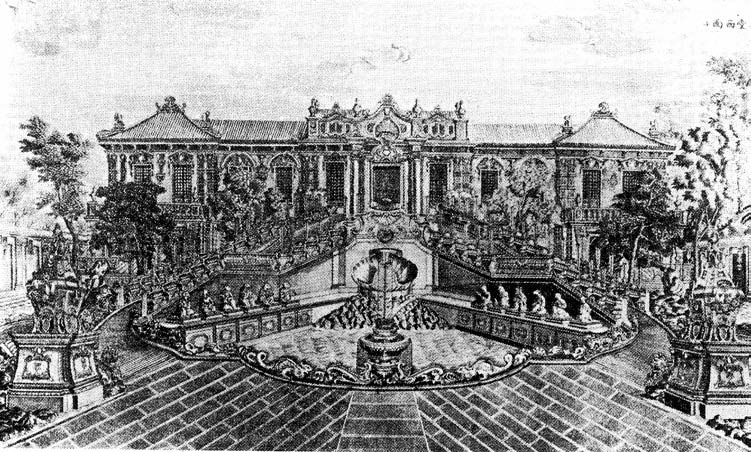

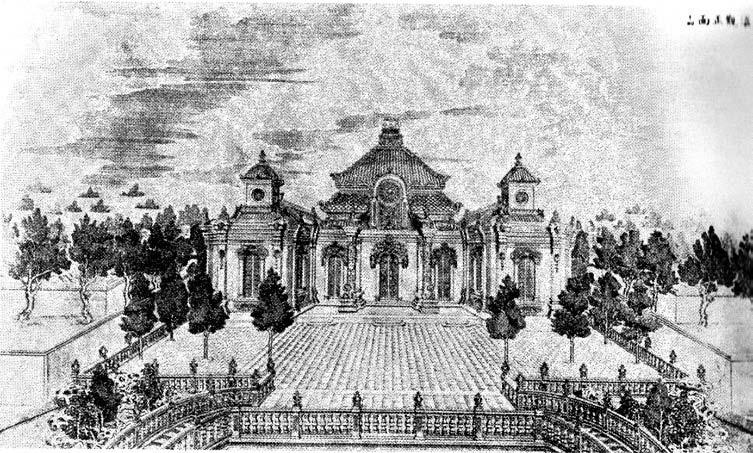

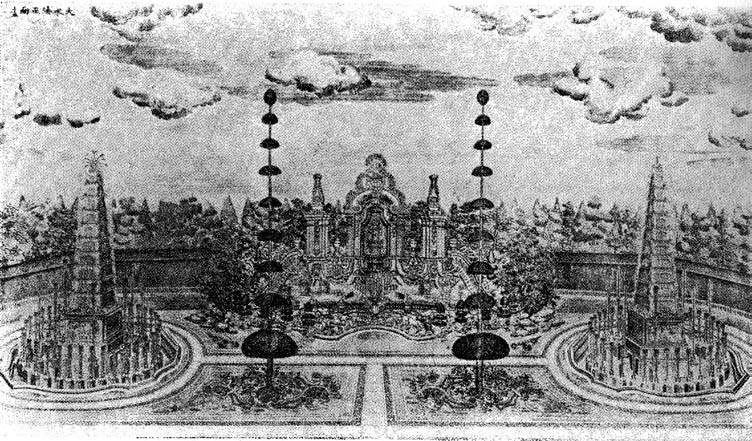

此外我们有幸得见乾隆年间制作的摹写长春园西洋建筑的铜版画。这些画是去年3月在北京宫殿中发现的。另外沈阳宫殿在前年冬天也发现相同的铜版画。热河行宫也发现了二十幅相同的铜版画。这些是自前年冬天到去年春天发现的铜版画,是乾隆五十一年制作的,也是中国画工掌握郎世宁传授的铜版画技术后奉乾隆帝的命令制作的,而且有乾隆帝御览后加盖的“乾隆御览之宝”印章。这些画画面极其写实、精细,与遗址对比可谓相得益彰。由此我们可以明白其画作是如何真实,明确判断当时圆明园的结构和式样。(第一五四、一五五、一五六、一五七、一五八、一五九、一六〇、一六一、一六二、一六三、一六四、一六五、一六六、一六七图)

第一五四图 长春园内欧式宫殿配置图

第一五五图 长春园谐奇趣南面(乾隆铜版画)

第一五六图 长春园谐奇趣部分(1931年拍摄)

第一五七图 长春园花园正面(乾隆铜版画)

第一五八图 长春园方外观正面(乾隆铜版画)

第一五九图 长春园方外观现状(1931年拍摄)

第一六〇图 长春园海晏堂西面(乾隆铜版画)

第一六一图 长春园海晏堂西面现状(1931年拍摄)

第一六二图 长春园远瀛馆正面(乾隆铜版画)

第一六三图 长春园大水法正面(乾隆铜版画)

第一六四图 远瀛馆及大水法现状(1931年拍摄)

第一六五图 长春园线法山上西眺景观(1931年拍摄)

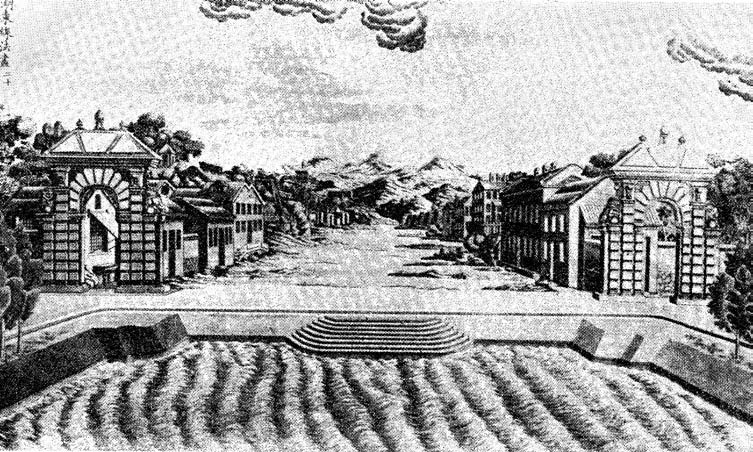

第一六六图 长春园湖东线法画(乾隆铜版画)

第一六七图 长春园湖东现状(1931年拍摄)

第一五四图是营造学社赠送的实测图中西洋建筑的部分平面图,是1924年一位叫金某的中国人制作的。制作时长春园似乎还保存相当多的遗址,我们去实地调查时发现该图制作比较完好。我们是从东面进入,但调查顺序却从西面开始的。这样一来首先调查的是“谐奇趣”。该园正中有高大建筑,远处左右有圆形翼状物凸出,其端部有八角形建筑,前面就是喷泉。再向北走西侧有“蓄水楼”,但如今不知所踪,似乎过去是一个用于储水的大容器形建筑。与之相对东面有“养雀笼”,该建筑有扇通往东面的门,两侧布满金属网,大概当时在里面饲养孔雀等鸟类。其北侧建筑当时似乎是养鸟宫人居住的场所。由此建筑再向北走正中有门,叫“花园门”。其内部有以植物造成的迷宫,但叫花园。如今上面部分完全损坏,仅留有遗迹,当时的设计图却描绘得十分周全。环行其中正中央稍高处有一阁楼,出口即作于此。其后方也有建筑物,再后面山上也建有亭子。稍退回不远向东穿过养雀笼可看见一条河沟,河沟上架桥,桥正面有座大型建筑物叫“海晏堂”。又有座建筑物南面朝向海晏堂正前方北侧,叫“方外观”。这是座长方形建筑,从两侧上楼梯可直接登上二楼。海晏堂正前方即蒋友仁设计的喷泉,非常壮观。正中有池,四周排列十二生肖动物像,可按照所设定的时间自动喷水。过海晏堂向后行走可看见一座非常漂亮的建筑物,叫“远瀛馆”。其南面有“大水法”。中国人将喷水译为“水法”,因此“大水法”就是“大喷水”的意思。其正中造池,中间设有许多喷水装置。“大水法”前左右各立有九层塔,水也从塔中喷出。与北面“远瀛馆”相对设有一个极其富丽壮观之皇帝宝座,坐此可以观水。从这里再向东走有一个门,其东面有山叫“线法山”。实际上是一个小山丘,山上有建筑,从建筑上可以眺望四方。过此门后又有门,该门东面有一个巨大长方形池塘,池塘东面有许多西洋建筑。猜想是官吏和其他各类宫人的居所。[编者注]

如上述,乾隆三十二年首次在长春园建造西洋风格建筑和凡尔赛风格喷泉。如大家所看到的都是一些用汉白玉建造的非常华丽的宫殿建筑和喷水工程,以及非常漂亮的庭园和花园迷宫等。它们充分发挥当时意大利巴洛克建筑风格。如刚才所说如果能原样保存下来,那么将作为东方国宝令人兴味盎然。可惜被英法联军完全烧毁,而现状保护也很不得法,其砖瓦逐渐被权势者运走,任其衰颓。有些砖瓦被运到北京各公园中安放在四处。为了未来,营造学社正想尽办法保存现状,或举办各种遗物展览会,或不断宣传保护意义和方法。

[编者注] 当时博士系以幻灯机显示乾隆时代铜版画与1921年奥斯巴尔德·西廉拍摄之照片及1931年博士自拍照片,一边进行对比,一边进行演讲。但因版面关系本书节略许多画面,仅收入部分照片供参考。

本篇系1932年11月29日夜于建筑学会之演讲稿。