第一章 广东的伊斯兰教建筑

概述

首先我要说的是,看过提圆中村先生在“锯屑集”(12)中有关Minaret(1)的见解,不禁颇有同感。建筑语汇编纂委员会将此词翻译为“长尖塔”,中村先生的意见是译成“照塔”更为恰当。我个人也认为“照塔”比“长尖塔”贴切,如果用“光塔”就更加贴切了。实际上汉人从很久以前就把Minaret叫作光塔了。当然,我的意思并不是要求我们去盲从汉人,而是觉得光塔从文字方面看确实十分贴切。

本来Minaret这个词是从阿拉伯语Manara即Light转义而来,直译的话应该是灯塔、照明塔、光塔之类。如果不喜欢直译,那么从伊斯兰教建筑专用这一事实出发,叫作伊斯兰教塔也会十分有趣。不过,此前既然汉人已经命名为光塔,而且现在仍在使用,所以采用这个简明的用语应该是最为恰当的选择。实例在广东省广州府城内中国最古老的伊斯兰教寺怀圣寺内,寺院所在的那条街就叫作光塔街。

我曾经就这座怀圣寺在史学会上做过一次讲话,但尚未在杂志上公开发表过。今天借此机会介绍一下有关广东伊斯兰教建筑的情况,以期能为诸君提供一点点参考。

一、绪言

我是于明治四十三年(2)春天去广东地区对有关建筑方面的事迹进行调查的。其中有关伊斯兰教的事项,即对已在序言中提到的怀圣寺为首的各种寺院坟墓等进行的调查,对我来说是最感到兴趣的部分。因此,在此想把当时的实地情况和自己的见闻介绍给大家,不过,有关广东伊斯兰教遗迹的文献本来就不多,而且这个题目既不珍奇也不新鲜,只是我自己通过这次实地调查发现了一些以前文献中没有的新事实,产生了各种与此相关的疑问。在此将大概情况讲给大家,以期求得各位的指教。关于这个问题,特别是京都大学文科大学教授桑原博士以及东洋史的各位研究专家已经于史学方面完成了各种研究,就怀圣寺的传说发表了崭新的见解。与这些见解相比,我在这里将要陈述的怀圣寺创建一节几乎就成了虚构之谈。我自己也知道,说我是虚构之谈的说法正确,只是无论如何,我相信,记录现场的真实状况决不是一件无益的事情,更何况对建筑物件的实际记录一定能够给学术提供研究参考。

二、有关广东伊斯兰教寺的文献诸例

我首先想举出数例有关广东伊斯兰教寺院即Mosque的文献。本应先涉猎阿拉伯语的文献并刊在此处,但我在这方面完全是无知的。此外经汉人之手形成的文献应该也有很多,但我在这方面未能得到充分的时间去进行调查。至于欧美人的著书,自己手头只有有限的几种,而且就连这有限的几种于价值方面也存有疑念。这样说来,对想在这里举出的数例,我心里没有把握,即使在不是东洋史各位专家的面前,把重点放在这些实例上也不免十分踌躇。不过还是试将诸例列在下面。

广东有座著名的伊斯兰教塔。据传,公元611年(隋大业七年)穆罕默德的叔父撒阿迪·斡葛思(Saad Wakkas)来到大唐,在广州和南京修建了伊斯兰教寺院,后来死在了广东。但据M. Devria的考证,撒阿迪参加过与萨珊朝波斯国最后一战(公元636年、唐贞观十年),是穆罕默德的第二个外甥,死于梅吉那,所以不可能来过中国。广东有六个伊斯兰教寺院,五个在城内,其中一个有斜塔(Leaning Pagoda),据说是建于唐代。这座塔于公元1343年(元至正三年)被焚毁,1350年(元至正十年)由马默德重建。据该寺内的阿拉伯文碑铭记载,1351年(元至正十一年)即希吉拉历法的七百五十一年改建。同碑的下方刻着的汉字铭文中没有提及撒阿迪·斡葛思的事情,只有“凡八百年前流布回教”几个字。

这一节与实地情况大相径庭。怀圣寺的至正十年(帕克误为至正十一年)之碑上部刻的是阿拉伯文字,下部刻的是汉文,其中有“乃第子子撒哈八以师命来东教于岁计殆八百制塔三此其一……”之句。所谓的撒哈八指的应该就是斡葛思。

帕克又说“第六个回教寺在广东城北,埋葬着撒阿迪·斡葛思。公元1749年(清乾隆十四年)哈齐·穆罕默德(Hadji Muhammad)来此寻访,同葬于此。”

这说的是广东城外北郊的蕃人冢,与实际情况吻合。有关蕃人冢将放在后面说明。

穆罕默德的叔母撒阿迪·伊文·阿布·斡葛思(Saad-ib-abu-wakkas)为了布教来到中国,在广东兴建了伊斯兰教寺院。此寺在公元九世纪来广东的阿拉伯移民众多的时期仍存在,但1341年(元至正元年)被焚毁,不久重建。1699年(清康熙三十八年)再次重建。

七世纪时,穆罕默德的叔母斡思·卡欣(Wos Kassin)来到中国广布伊斯兰教。广东有四个伊斯兰教寺院,其中两个是斡思·卡欣创建的。广东有两座伊斯兰教塔,其中一座是附属于斡思寺院的。斡思墓在城北门外。斡思·卡欣在广东居住了十五年后去世。

瓦·阿比·卡布沙(Wah-Abi-Kabsha)是穆罕默德母系的外甥,628年(唐贞观二年)来中国,先到西安晋见太宗,献上贡品,奏明使命,并受到太宗嘉许,开始弘布伊斯兰教,在广东建造了最早的伊斯兰教寺院。

632年(贞观六年)卡布沙回到阿拉伯,随后又带着许多经书重返中国(635年即贞观九年),不久死去,葬在广东城北门外两千步处。

伊斯兰教何时传播到中国不详,广东于唐代起就有伊斯兰教寺院存在,其名为怀圣寺,意思是Remember the Holy Temple。寺内有塔,外观平滑,按照中国的传说,其高度为一百六十五尺(Cubit)。每年五六月份,寺僧们登上塔顶齐声呼喊。城北有穆罕默德母系叔父之墓。

(六)中国的文献

为起草本篇可参考的文献实在是十分匮乏,尽管如此,除了根据上述外国人所记载的文字之外,我还参照了许多珍说奇文。大概列出目录如下:

(1)广州府志

(2)羊城古钞

(3)广东考古辑要

(4)广东新语

(5)诸碑

(6)匾额

(7)栋札

其中最让人感兴趣的是碑刻类,此类的数量多得出乎意料。碑刻的全文要想全部录在此处,恐怕会有徒费版面之嫌,故予省略,仅将下文需要的部分拔萃出来。府志以外的文献也准备在下文中录出。

以上列出的文献虽是众说纷纭、莫衷一是,但在穆罕默德的亲戚斡葛思(也有不同说法)于唐代来到中国,在广州创建了伊斯兰教寺院,即怀圣寺,此寺中有一座伊斯兰教塔,斡葛思被葬在广东城北等说法上是基本一致的。下面进一步介绍一些关于斡葛思的事迹。

三、斡葛思的有关事迹

东洋史的专家们好像在这个问题上的意见是一致的,即认为有争议的斡葛思是一个子虚乌有的人物。我个人不知道这样的看法是否正确,但在唐代贞观年间广东地区就已经出现了伊斯兰教寺院的说法,我认为是不可信的。进一步,伊斯兰教塔是在七世纪出现在中国的说法我认为也不可信。但即便如此,这些传说在中国被想象到了何种程度,又被相信到了何种程度,对此进行的观察我认为绝对不是没有益处的事情,而且经过一段时间一定能够从中获得可供参考的资料。

首先来看对所谓的斡葛思之名的各种议论孰是孰非。中国存在着各种各样的音译,列举如下:

(1)斡葛思 广东城北先贤古墓碑寺

(2)苏哈白汪葛素 广东城北大忠墓碑

(3)苏哈白斡葛思 同上(嘉庆)

(4)赛尔德 广东城北先贤古墓寺碑(嘉庆)

(5)色哈白赛阿德斡葛思 肇庆东清真寺碑

(6)撒哈八 广东怀圣寺碑(至正)

都说这个人和伊斯兰教教祖穆罕默德有亲戚关系,这真是件怪事。《羊城古钞》中说他是穆罕默德的母系舅父,此外也有说成是外甥或叔父的,真伪难辨。此处暂且作为真相不明处置,别无他法。

那么这个斡葛思是何时、又是为了何事来到唐朝的,据中国方面传说,关于时间有隋开皇年间和唐贞观年间两种说法,关于目的有为前来通商贸易之说和为了弘布回教之说。现在有关的说法变得越来越繁杂,试举几例碑铭解释一下。

(一)广东城北先贤古墓寺即埋葬着瓦拉斯卡的那座寺之碑铭

開皇六年丙午(碑文记为贵圣纪元,实为希吉拉三年)太史占星知西方有異人遣使往其實明年丁未聖遣先賢等四人偕來答禮建懷聖寺于羊城以居來使(旧志中说唐朝开放海舶,遣圣先贤前来寻求通商,两说完全不同)寺內有光塔中空外直高十六丈頂有金雞仙鶴則府志可徵也未幾先賢旋國閱二十餘年己巳(公元609年、隋大业四年)煬帝遣使圖天下方域聖復命先賢奉經來東闡宣教化後聞聖歿哀毀過甚卒于番寓邦人以禮葬於此(下略)

此说很是珍奇。当然其出处不详。

(二)广东省肇庆府城内东清真寺之碑铭

隋門皇中有色哈白賽阿德斡葛思者入中國而傳其教(下略)

(三)广东城北大忠墓之碑铭

當貞觀始年至聖穆罕默德遣蘇哈白斡葛素賚送天經來入中國(下略)

(四)先贤古墓寺又一碑铭

先賢斡葛思由唐代頒經傳教而來東土初建光塔及懷聖寺居焉寺塔告成尋歿葬於于此維時貞觀三年也(下略)

(五)广东城北先贤古墓寺属蕃人家内Hadji Mehemed的碑铭最后刻着斡葛思死殁之日曰:

唐貞觀三年歐墨勒爸爸為克理法年蚤勒哈者見月第廿七日歿

怀疑这个“三年”的“三”字是后世人插写进去的。文章本身的意思大概是,贞观三年欧墨勒(Omar)成为克理法(Khalifa)的那一年的蚤勒哈者见之月二十七日去世的。这应该是对斡葛思忌日最精确的记录了。

总之,穆罕默德将其惊人的前瞻注入了对中国的方略中,所以派了斡葛思去调查情况。明白了这一点我感到十分有趣。当时正逢中国处在继往开来,文明达到最高潮的唐太宗贞观年间,这就更加令人备感兴趣了。

斡葛思之墓在蕃人冡内,这一记录出现在所有的文献中。即:

廣州北郊許曰桂華之岡天方先賢賽爾德之墓在焉(先賢古墳事碑)

蕃人塚 在城西十里疊疊數千皆首西向(廣東考古輯要)

按回回墳在廣城北門外建於唐貞觀三年其墳築拱頂形如懸鐘人入內語聲相應移時方止故俗呼為響墳(羊城古鈔)

这是斡葛思墓记,记得很真实。我在下面一节还会进一步说明。

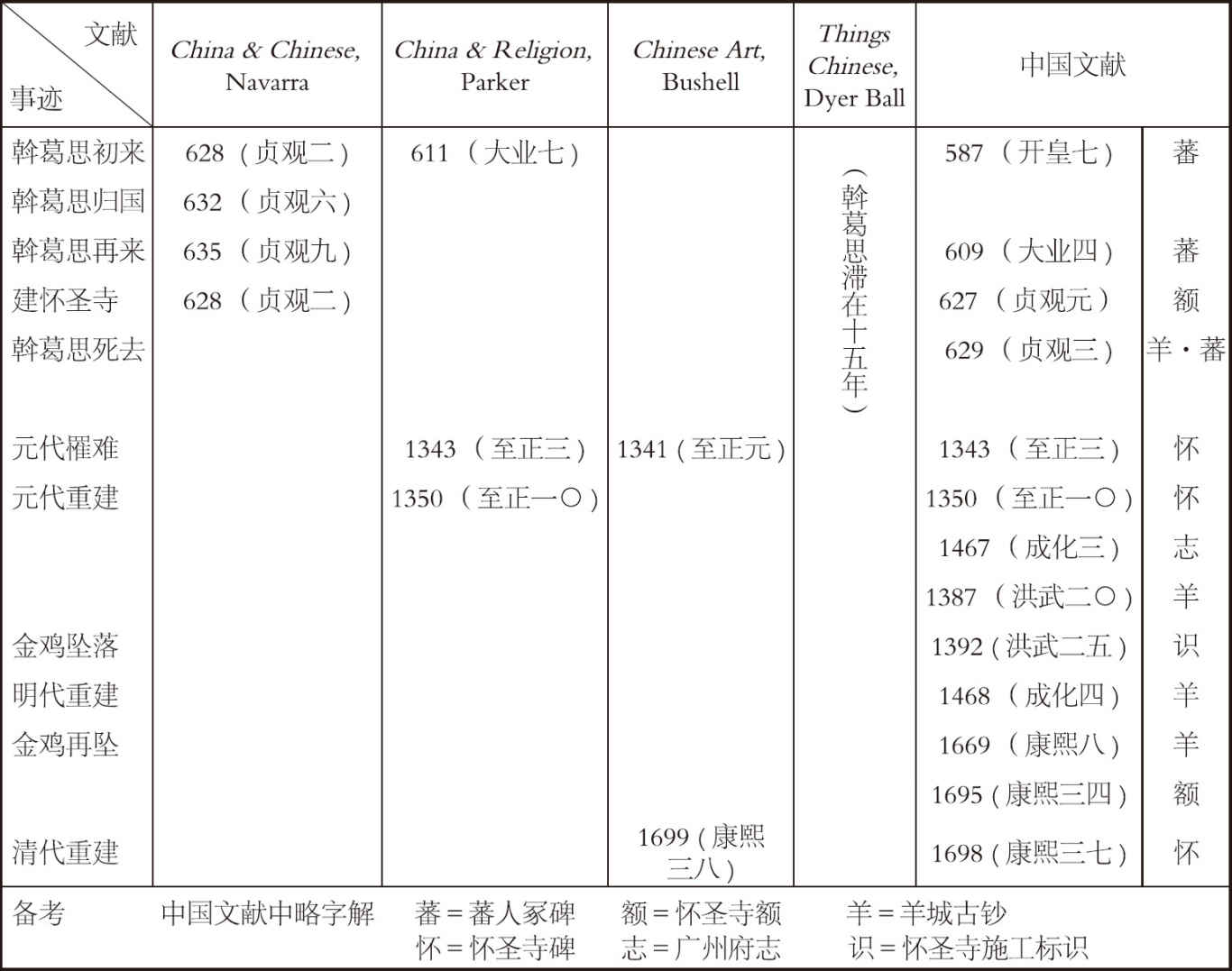

有关斡葛思的事迹暂先讲到这里,下面谈一下传说是他经营的怀圣寺的沿革。此寺内建有一座Minaret即光塔,被公认为是广东地区首屈一指的清真寺。元代至正三年(1343年)迦蓝曾遭到焚毁,但因光塔本为砖造,虽多少受到一些损害但不至于被烧毁,至正十年加以重建。明洪武二十年(1387年)或洪武二十五年(1392年)光塔顶部的金鸡坠落。明成化三年(1467年)或成化四年重建迦蓝。清康熙八年(1669年)金鸡再次坠落。康熙三十七年或三十八年(1698年或1699年)再度重建迦蓝存留至今。以上内容以表格形式列出如下:

四、调查经过

我去广东出差之前曾尝试着通过文献对广东的建筑物做了一番调查,当然是未得要领。不过,有关伊斯兰教建筑,我大概了解到一些,广东有中国最古老的清真礼拜寺,其中一个礼拜寺里还有一座光塔,此外还有若干清真寺存在,广东城郊外还有伊斯兰教的坟墓等。

到达广东后,向日本领事馆及一些住在广东的同胞们询问,也向中国官方机构和有识之士请教,研究了数种文献,对情况逐渐明晰起来,于是赴实地开始进行现场调查。其间发生了很多误会和麻烦,以致调查未能取得足够的成果。在这里就调查经过做一个要点介绍,我想,对了解在中国进行实地调查是多么不容易,这次报告一定不会是无益的。

首先,为了对广东市街的情况进行一番观察,我前后纵横地到处走了走。进入大西门向东行进数十米就会看到一座怪塔与六榕寺的华塔相对,从栉比鳞次的民宅群中高耸而出,这就是中国最古老的清真寺怀圣寺内的光塔。这条街就叫作光塔街,这座塔就叫作光塔。我想应该首先从这座塔着手开始调查,来到现场一看,塔立在离开怀圣寺本堂南面约百余步的地方,被一道四方的、已经破损了差不多一半的土墙围着不能近前。仰望上去,看到此塔的形状,外国人称这种形状的塔为坎德·帕古达(Candle Pagoda),此名不无道理,外表平滑且细细高高的圆塔,顶部立着一根像蜡烛芯似的细细的短棒。我们一看凭直觉就知道是伊斯兰教的建筑,不知外国人是怎么想的,把这种塔叫作帕古达,着实可笑。我从附近的居民家里借来梯子架在高约七八尺的土墙上,想越过土墙去塔下看一下,可是周围的居民一起哄哄嚷嚷地骂着制止我。他们主张说不能接近此塔,如果非要接近塔身就必须要得到有关部门的许可才行。于是,我通过日本领事馆介绍到广东省总督衙门拜访,见到总督,提出了视察光塔的申请。总督的态度很是随便,回答说:“没有问题,随意参观就是了。想进入塔身内部也没有关系。想花些费用进行外部调查也可以。想怎样做就怎样做好了。”我要求发一份许可证,否则无法解除居民的怀疑。可是对方却说完全没有申请许可证的必要。请他们派一个工作人员来当向导,对方仍然坚持说没有必要。我心里虽然毫无把握但还是又去了一趟光塔,告诉居民我得到了总督的许可,然后就朝塔下走,果然居民们还是不答应。我转而去了怀圣寺,见到寺僧,请他们为参观光塔给予方便,可寺僧也不答应,说如果见不到相关的许可证就不能为视察光塔提供方便。我只好再次去总督衙门申请许可证,可衙门说的话都不得要领,一点儿也不明白。这样来回扯了数日之后才知道,处理光塔事情的是将军府。马上前往将军府面见增祺将军请求批准对光塔的调查,将军很轻易地就答应了。于是,约定好去光塔调查的日期,当天请将军府的官员到现场会合,并请官员通知寺院方面和当地居民。

调查当天来到光塔等官员来,他如约到了。可是,他不仅没有通知寺方和居民调查的事情,甚至劝告我停止对光塔的调查。我又无奈又生气,对他的做法提出抗议,可是一时半会儿又得不到要领,就像是在和挂帘掰腕子。没一会儿他推说有急事,像逃跑似的离开了现场。我完全没了办法,除了想到去领事官看看有没有别的办法之外,什么主意也想不出来了。就在我非常失望的时候,没想到柳暗花明,住在广东的同胞中有一位认识的人,他告诉我说,有一个住在广东的杨氏曾经在日本公使馆供过职,对日本人抱有很大好感,而且是一个热心的伊斯兰教徒,是怀圣寺具有实力的施主,找到他也许能够帮助我达到目的。

我直接就去访问了杨氏,把迄今的经过讲给他听,请他在视察光塔的事上行些方便。杨氏是一位温和的长者,他缓缓地回答我说:“足下与总督衙门和将军府的交涉纯属徒劳。清真寺的事宜完全由伊斯兰教徒说了算,衙门官府是管不着的。总督和将军不过是对足下说了些不负责任又不得要领的言辞而已。我能够以怀圣寺信徒总代表的资格为足下提供方便。”他这样说完,把其子叫过来,命与我同行。我和其子一起前往光塔。令郎对寺僧和居民做了一些说明,他们都听了令郎的话。

就这样,我在杨氏令郎的斡旋下,得以攀梯进入土墙之内,踏着瓦砾狼藉的污土走近光塔观看。塔是用砖堆积而成的,表面涂着白灰,这里那里地安着一些小窗。台基已被埋进瓦砾之中辨认不出,但能确认东面是入口。不过,这个入口已被砖块填满,所以里面是进不去了。得到杨氏的承诺,把梯子架到最矮的窗户上,从窗户窥视内部,隐隐约约地看到了螺旋状楼梯绕着中心的圆轴从底部一直延伸到屋顶。我本想接着做些更为具体的调查,但杨氏切切地劝阻了我。他说,伊斯兰教徒对此塔抱有绝对深笃的信仰,认为攀缘时会触犯到什么,肯定会遭到报应。他担心如果搭上架子之类会引起信徒骚乱。我说:“因为窗户太小,不便于观察内部的情况,希望能把这扇窗打破,进到内部近距离调查,恳请提供方便,调查之后再修好窗户恢复原样。”我试着和杨氏商量,但他没有同意。他是害怕遭到信徒们的反对。结果,我花费了十几天好不容易接近了塔身,却只能从窗户上窥测一下内部。尽管只是登着梯子从窗户对光塔的窥测,也是光塔有史以来绝无仅有的,所以附近的居民全都惊愕不已,又骂又闹的。这次调查如此费事,对我来说也是从未有过的体验。费了很大气力测出的光塔尺寸和其他建筑性质方面研究的结果将在其他章节予以陈述。

怀圣寺方面在调查上没有任何不方便之处。寺僧和信徒都对日本人表示了极大厚意。另外,我还历访了广东的清真教寺,各处都没有出现问题。去肇庆府看那里的两个清真寺也非常顺利。这些地方都没有通过官宪之手,而是直接去寺院访问的。当然,在中国,无论到了什么地方都要花些钱财疏通关系,清真教徒也不例外,只不过清真教徒与其他中国人比起来,感觉上要廉洁一些。

关于那个斡葛思之墓刚开始时也是完全搞不明白。《广东考古辑要》中写着城西十里处有蕃人冢,而其他的文献中却写着在北门之外,向当地人询问也都说不知道。随着调查的进行渐渐搞清楚了,北门外的记述是正确的,城西的说法是错误的。像这样的珍奇古迹为什么广东人都一概不知道呢?其原因在于,第一,他们几乎都没有文化;第二,他们对异教徒的事情毫无兴趣;第三,蕃人冢的所在地现在是麻疯病人的群居地,多数人都因忌讳不肯靠近。正因为这些原因,广东城的北郊虽然距离极近,却被城里人忘却了。也是同样的原因,驻广东的日本领事馆的官员及同胞们也没有人知道蕃人冢的存在。我来这里访问,意外地取得了好成绩,深感兴奋。除了斡葛思之墓,我还看了很多其他墓冢,发现了一些有趣的有传说的珍奇之例,同时还看到了清真礼拜堂建筑、碑刻以及其他有关物品,让我觉得十分有趣。

我在广东各地访问期间,无论走到哪里都没有忘记探求当地的伊斯兰教建筑的存址。但是,有关的实例比我想象的要少得多。我本来以为,广东是伊斯兰教最早落脚的地方,自古以来就有很多阿拉伯系的移民,更有阿拉伯船舶频繁进出的时代,按理说,伊斯兰教建筑应该不在少数,伊斯兰艺术理应产生很大的影响。可是现实与我想象的相去甚远。一般说全中国的伊斯兰教徒的总数大约有两千万,这虽然不是精确统计,但应该与事实相差不大。可是从广东省伊斯兰教徒的总数不过只有两万五千人的现实来看,伊斯兰教在这个地区的势力比想象的要小,这让我感到很吃惊。用有关建筑的艺术作比,比如建筑装饰纹样,建筑物上的雕刻等,可以找到几例带一些伊斯兰教味道的,但其本质也还是中国式的,很难判定哪个部分是属于伊斯兰教形式的。注意观察一下针织品、陶瓷器等上面的纹样,可以确认为伊斯兰教或伊斯兰教系统的样式十分稀少。但是这个问题没有经过细致调查还不能轻易地下结论,所以这作为另外的问题,今天并不打算过多涉及。总之,一般认为伊斯兰教是从广州湾北上,上溯珠江、西江然后传到广东、肇庆等地区的。我在北江流域最终也没能见到实例,就连韶州也没能见到一座清真寺。在广东东部的汕头、潮州等地访问时,最终也都未能发现清真寺的影子。但潮州可溪塔的外观虽然是中国式的,内部构造却是伊斯兰教的形式。肇庆的蕃塔也的确可以认作是光塔的一种。对这些实物的建筑性记录将在下节逐一进行解说。

五、怀圣寺及光塔

怀圣寺的传说已经在前面讲过,是阿拉伯人斡葛思于唐贞观年间建立的。名称的由来传说是因为斡葛思在广东听说了穆罕默德去世的消息,为了表示对圣人的怀念之情建了这座怀圣寺,我感觉这种说法很牵强。不管由来如何吧,下面谈一谈有关现在的怀圣寺的建筑。

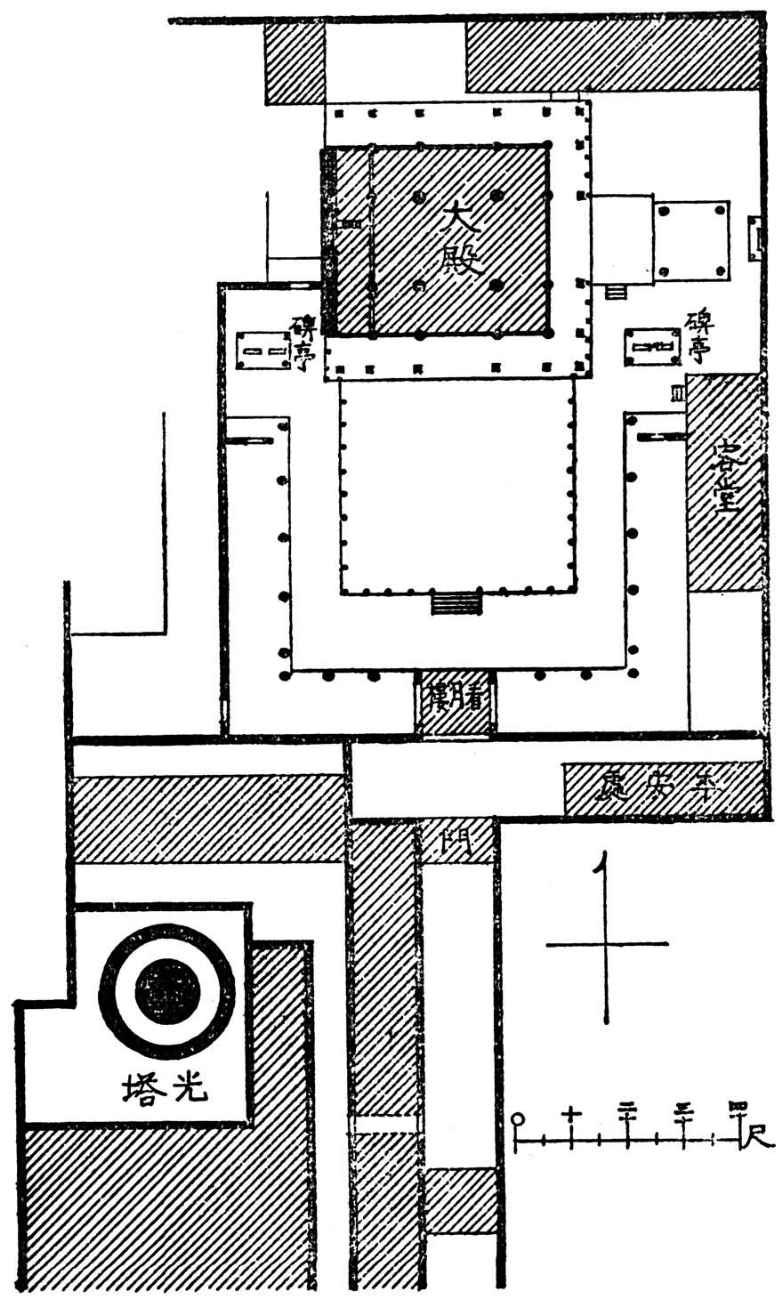

怀圣寺的平面图如图6-1所示。其位置大概和创立当时没有出入,但殿宇及附属建筑的大小形式等会有一些变化。现在建筑的修建年月有清康熙三十三年、三十四年、三十七年、三十八年等数种记录,但根据施工标识的记录,认定康熙三十四年予以重建应该是比较妥当的。进入光塔街北侧的一段狭窄路段的尽头是中门,进入中门有沿三面形成的凹字形走廊,正面中央有座看月楼,楼下是条通路。走廊里有一段高出来的台基,台基的后面屹立着一座高大的殿宇,这就是怀圣寺的本堂清真寺。东廊后面是会客室同时也是僧房,大殿左右有一对碑亭。看月楼前右方有平安处。这里的整体配置宛然就是中国固有的庙祠寺院,看上去感觉不出这是伊斯兰教的建筑。其样式手法也完全是中国建筑固有的,一点儿也看不出伊斯兰教建筑的特征。唯有看到本殿扁额上写着的阿拉伯文字才能知道这里不是普通的中国建筑。

图6-1 怀圣寺及光塔平面图

但是走进内部一看,里面的感觉与一般的中国建筑完全不同,心境就好像是看到了土耳其、波斯、印度那样的伊斯兰教寺院。首先,殿宇朝向正南方,入口偏东。这是因为阿拉伯的圣地麦加在正西方,所以殿内表示方向的祈祷标识有必要挂在西面墙上,入口是与此相对设计的。祈祷标识就是一个很简单的拱龛,拱是所谓的华灯形也就是印度形的一种。龛内用金色写着阿拉伯字母,周围有装饰纹样。祈祷标识的右面有一个说教坛。壁面用阿拉伯文字和阿拉伯纹样装饰,十分有趣。其中纹样大体上都带有中国风格,但在伊斯兰教建筑的内部与阿拉伯文字的那种相互协调,不觉让人产生出一种奇妙的感觉。祈祷标识前面的通路成了三个拱间,着实有趣。

这座殿宇的外形与中国南方的建筑样式完全属于同形,此处没有必要再详细记述。只是其外侧的柱子是一根八角形的花岗石,柱础带有伊斯兰教建筑的感觉,这根柱子挺出的彩绘斗拱有些特别,十分醒目。

先补充一下在第三章里漏掉的有关此殿建筑年代的问题,殿内房梁上挂着的施工标识上记有下面的文字:

大明成化三年歲次丁亥秋九月二十日戊午重建

大清康熙三十四年歲次乙亥臘月十七日己巳再重建

另外看月楼的匾额上有:

唐貞觀元年歲次丁亥季秋鼎建

懷聖光塔寺

康熙三十四年歲次乙亥仲冬重建

比这个更早的沿革是元代至正三年被焚毁,至正十年重建,除此之外再没有其他参照。

光塔在前面已经简略介绍过,是一个有来历的珍奇建筑物。与其叫作怀圣寺的光塔,倒不如说应该叫作光塔的怀圣寺更为恰当。大殿的西南面突然冒出一座高耸之物,不能不说是一个奇观。有关塔的记录虽然很少,但大殿东面的碑亭里存有两块非常重要的碑刻。一块是元代至正十年之物,另一块是清代康熙三十一年之物。大殿的西面也有两块碑刻,文字尽被磨损难以认读,令人遗憾。至正碑的碑文中有以下一段:

重修懷聖寺記

白雲之麓坡山之隅有浮圖焉製則西域碟然石立中州所未睹世傳自李唐訖今蟻陟左右九轉南北其扃其膚則混然若不可級而登也其中為二道上出惟一戶古碑漫而莫之或紀寺之燬于至正癸未也殿宇一空(下略)

此碑的上半部刻着三行多阿拉伯文,试着将其送到土耳其君士但丁堡的熟人处求解,大概了解了其中的意思,不过就不在这里详述了。康熙三十一年的碑铭中有这样一段:

重修懷聖塔寺記

余行天下多矣所見浮圖無不七級而上六面通門者始至廣州登高遙望有特立十餘丈若華表聳出城中上銳而多圓古色蒼翠問之曰懷聖寺浮圖也既而稽其年代蓋建于唐之貞觀有古碑然不可讀矣(中略)至正癸未燬于火元帥僧家訥馬合謀與之而志載成化中都御史韓雍重建則千年之間寺之廢興不知凡幾而此塔則巋然獨存固其形勢峻峭風火所不能侵而創造工力心力之精堅深遠固非後世得而及也(下略)

《广州府志》记载:

懷聖寺在府城西二里唐時番夷所創明成化四年都御史韓雍重建留達官指揮阿都刺等十七家居之寺有番塔始於唐時輪囷直上一十六丈五尺絕無等級其穎標一金鷄隨風南北每歲五六月夷人率以五鼓登其絕頂呼佛號以祈風信下有禮堂歷代沿革載懷聖將軍所建故今稱懷聖塔明洪武二十年金鷄墜於颶風

謹案南海百詠云塔高六百十五丈蓋傳寫之譌今從黃通志塔在今番塔街俗稱光塔有回回寺在其左即禮拜堂之故趾也

《羊城古钞》记载:

懷聖寺在府城內西二里唐時番人所創內建番塔輪囷凡十有六丈五尺廣人呼為光塔明成化四年都御史韓雍重建以所留達官指揮阿都刺等十七家居之相傳塔顶舊有金鷄隨風南北每歲五六月番人率以五鼓登絕頂呼號以祈風信不設佛像惟書金字為號以禮拜焉洪武二十五年七月金鷄惟颶風所墜送京貯內庫復以銅易之亦于颶風萬曆庚子重修易以葫蘆康熙八年復墮于颶風

《广东考古辑要》记载:

懷聖寺在府城內唐時番彝所創有塔曰懷聖塔其穎標一金鷄隨風南北每五六月夷人於五鼓登其頂呼佛號以祈風信明洪武中金鷄墮于颶風今粵人呼曰光塔

这些记载的内容基本上大同小异,与现状也基本相符。但是,把唐代作为创建的时期显然是很难让人相信的。不过到底是谁在何时建立的,这又是一个不容易解决的问题。桑原文学博士和其他的历史学家们对此问题已经有了基本结论,认为应该是宋代创建的。元代至正的灾害使迦蓝焚烧殆尽,但因光塔全部是砖造,不会轻易地被烧掉,只是长年因风雨的侵蚀遭到破损,所以需要时时加以大规模的修缮,这种看法应该是比较妥当的。此塔的年代虽然不详,但即使是宋代初期兴建,那也是有上千年历史的古建筑。说此塔是世界上稀有的伊斯兰教古建筑应该是很恰当的。

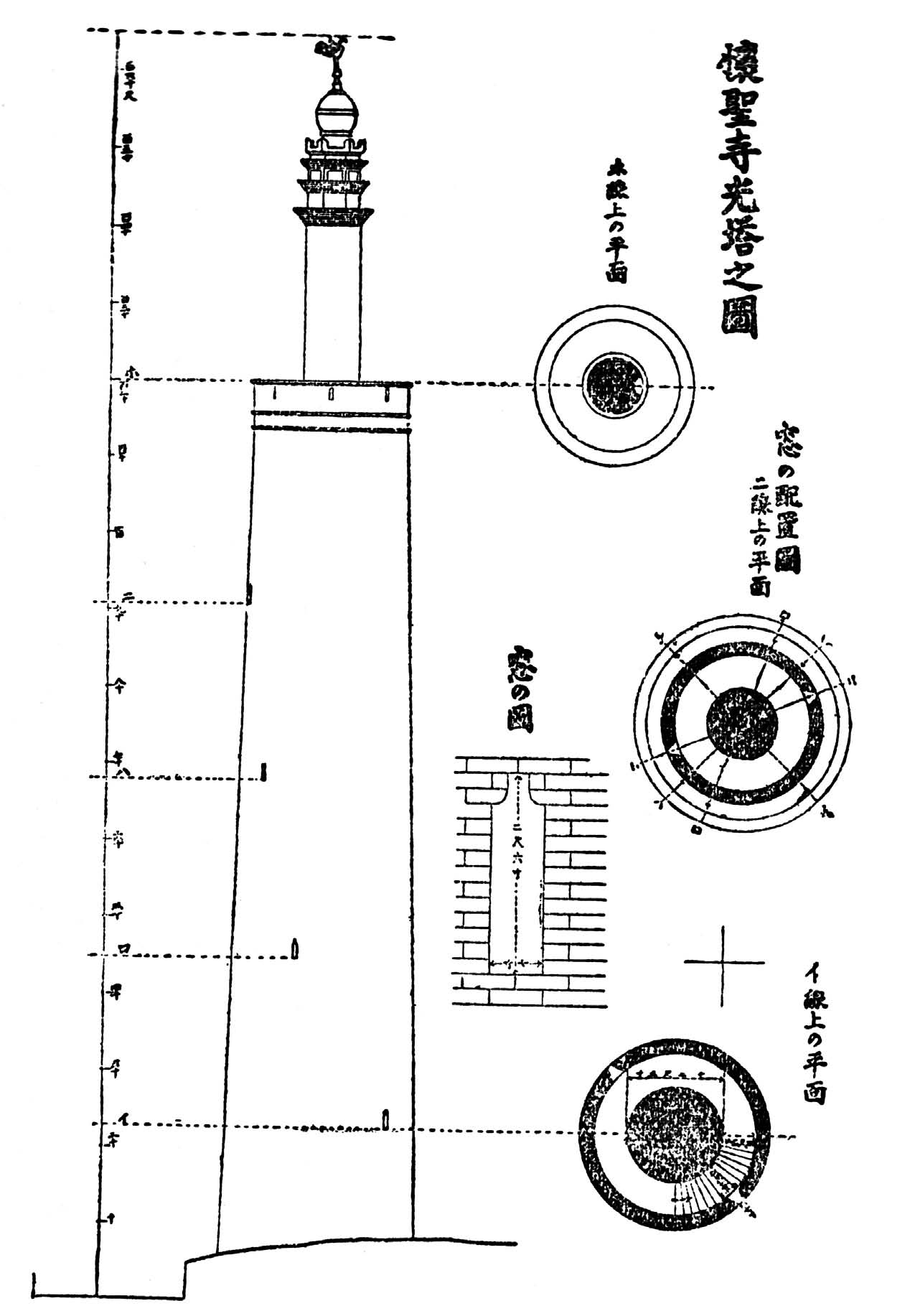

光塔图(见图6-2)是为了说明上一节中的内容,一部分进行了实测,一部分则用目测。全高为一百六十五尺的数据采用了《广州府志》等的记载。另外顶部的金鸡形状是尝试着做出的复原形状。现在塔的顶端已经损毁不知是个什么模样。如果将此塔的形状比作蜡烛的话,相当于烛心的上面很细的部分,特别是那顶端的部分,即使用了很大倍数的望远镜也还是没能看得很清楚。当然我不敢说此图绝对正确,但也绝对自信不会有太大的错误。

图6-2 怀圣寺光塔图

就上面的塔图观察,塔为圆筒状,越向上越细。高度约为一百二十尺左右的地方有雉堞。从这里往上就是所谓的蜡烛芯的部分,细细的,向上方延伸,上方环绕着一个三层的八角小屋顶形状的刳形。再上面的部分是依照我的想象附加上去的。塔底的部分被埋没,现在已经无法看到。有迹象表明入口在东方,但后来被填住了。从窗户向内部观测的结果是:塔全部由砖筑造,砖的大小为长七寸五分,宽三寸,厚二寸。从地基开始,大概二十二尺八寸左右处的外壁厚度是一尺七寸,中心柱子的直径为十二尺五寸。中心支柱与外壁之间的距离是四尺五寸,其间设有螺旋式楼梯。楼梯的台阶也是砖造,与踏面高度的尺寸相同。天井的高度为九尺,窗户的大小及配置如图所示。楼梯应该一直达到此塔的雉堞之处。再向上的细细的部分的直径大概只有七尺左右,所以当然不能在里侧设台阶。但是下部的西侧有个龛状的凹部,我想这里或许会是极为狭窄的楼梯的入口,但是未能搞清楚。

这座塔到底是哪一个时期的建筑,是否能够从建筑的样式手法入手进行考察,下面就此问题试论一二。本来对于光塔即清真寺建筑的发展,根据最近的研究,可以考虑其起源应该远溯到亚述的阶段式神坛,作为伊斯兰教迦蓝不可欠缺的附属建筑则是从伊斯兰教纪元百年,即公元八世纪前叶开始的。如果这个学说正确的话,那么公元七世纪开始时,在距离阿拉伯故国十分遥远的中国就没有能够建造出光塔的道理。现今世界中最古老的清真寺是埃及开罗的阿穆尔寺(Mosque of Amr),建于公元640年。如果怀圣寺是贞观二年所建,那就是公元628年,比阿穆尔寺要早十二年,就成了世界上最古老的清真寺,但这种想象几乎是不可能的。另外现存世界最古老的光塔在埃及开罗市内伊本·土伦寺(Mosque of Ibn Tuln)内,建于公元879年。怀圣寺的光塔不可能比这座塔更古。如果考虑埃及或叙利亚最早的光塔于八九世纪之间出现,然后逐渐传播到其他国家的话,那么传到中国的时间也应该是十世纪以后的宋代,这才是最为合理的。可是,现在的光塔的形式手法是否肯定就是宋代留下的,还是元代以后修缮时留下的,要对此进行判断实属不易。无论如何有理由说的是,光塔的形式手法以及各部分的装饰等都过于简单,因其属于伊斯兰教的缘故,就有理由不同时采用与中国建筑相同的形式手法。总之,光塔的形式手法完全是一种特别之物,不应拿来与其他做比较。非要勉强说有相似之物的话,那就是印度旧德里(Old Delhi)的库特布高塔(Ktb Minar),此塔属于公元十二世纪末阿富汗王朝即所谓的帕坦(Pathan)朝代。从光塔与此塔有类似性质一点上推测,光塔属于距十二世纪不远的时代,这还是可以考虑的。更进一步,捕捉住光塔比库特布高塔更遥远更原始的事实,进而考虑光塔属于比十二世纪更为久远的时代,我认为,这种考虑也应该是合理的。

————————————————————

(1) 光塔。多指伊斯兰教寺塔。

(2) 明治四十三年=1910年。

(3) Parker

(4) 《China and Religion》

(5) Bushell

(6) 《China Art》

(7) Dyer Ball

(8) 《Things Chinese》

(9) Navarra

(10) 《China and Chinese》

(11) Williams

(12) 《Middle Kingdom》