第六章 明清建筑的长处与短处

一、长处

(一)规格严整

紫禁城殿门的配置都是绝对的左右对称,不仅十分严整,而且建筑的主次配置也十分得体,相辅相配,构成美景。如午门即五凤楼,中央有雄伟壮丽的大厦高高耸立,成为这一建筑群中的主要部分,两翼隅角上的阁楼,大小形状适当,恰好与之形成主从关系。起连接作用的回廊,长度也是恰到好处,保持了相互的均衡。以太和门为主体的区域,左右扈从着贞度、昭德二门,与协和、熙和二门遥相对应,从而保持了整体的协调。以比太和门更为壮观的太和殿为主体的区域,作为从属的有比协和、熙和二门更为宽阔高大的体仁、弘义两阁遥相对应,更有左翼右翼两门从之,以保持整体均衡。内廷里以乾清宫为主的一带配有日精、月华两门,划出了一片小规模区域。

在日本,奈良时代的七堂迦蓝、平安时代的大内一类的建筑本来都是依照唐代迦蓝宫殿的规模兴建的,所以建筑的配置都十分严整。但到了后世,这些规矩逐渐失去,以致今天迦蓝宫殿的规模完全处于放任自流的状态。当然,这些都是自然的结果,但从某种意义上说,这种放任自流证明了建筑技术的进步,只不过多数都缺乏规格上的完美,尤其是作为主要建筑的大殿过于庞大,周围缺少具有保持均衡作用的辅助建筑,常常是一座大殿孤零零地坐落在旷野之中,这不能不说是一种纯粹的败笔。迦蓝宫殿类庄严建筑的规格是一定要保持严整的。

(二)坛高适度

凡是纪念碑、立像及带有底座的装饰品,对其物体本身与承载物体的底座之间的关系是需要加以研究的。这类物体的美观竟有一半是因为受底座影响而被扼杀的。因此,对作为主要成分的殿堂及其底座也就是台基,必须在设计意匠方面十分留意。这里的太和门立于十三尺高的台基之上,太和殿更是耸立在高三十余尺的三层台基之上,就连乾清宫也是建在十尺高的台基之上。加之台基本身是用纯白的大理石筑成,又以白石栏杆环绕,壮观的景象令人目眩,建筑的品位也因此增值数倍,使见到的人都会产生比建筑实体宏大得多的感觉。这实在是中国建筑独特的长处所在。

日本的迦蓝宫殿等大多与此相异,竭尽意匠却只是对建筑本身,而对台基不甚经意。京都知恩院的三门是日本屈指可数的巨大建筑,但其台基高度不过只有三尺。奈良大佛殿高一百五十六尺,而台基仅有七尺。东寺五重塔的高度约达一百九十尺,但台基却只有五尺。此外建在平地上的大型殿堂可以说比比皆是。唯有法隆寺的金堂和五重塔,其建筑本身虽然不大,但因建在了两层台基之上,所以建筑之美得以升华。总之,迦蓝宫殿以及特别是用来举行重大仪式的建筑,必须对其台基的手法加以重视,对迄今之做法要引以为戒。

(三)手法妥当

中国宫殿建筑乍看上去可以说有些粗略,但拉开一些距离来观看其整体格调时,则又会为其展现出来的良好效果而瞠目。在丹陛石栏以及门扉等接近人们视野范围之处,所施手法都无比的细微精巧,而在藻井梁柱等离视野稍远的部分,手法则相当粗糙。但用在如藻井梁柱之上的手法即使粗糙也无大碍,只要我们在仰望藻井时能够感受到协调足矣。中国的小品性建筑的物件,如龛、舆、舍利塔上经常施以精巧的手工,而在大型建筑的上部施用十分粗糙的手法,这是中国建筑的一种特征,可以称之为十分得当。而日本有一种癖习,在庞大的建筑之上施用纤细的工法,为此,庞大的建筑难免有凸显渺小之憾。在远不及人目之处施以过于细微的雕刻,或在不足以瞩目的部位加上同样的精巧细工,这种做法其实完全是出于一种对做工的重视,而对形成建筑之美毫无意义。总之,日本近世的很多建筑往往都是过于重视细部做工却忽视了整体。而中国是重视整体的协调,不问细部做工,对此可有一比:中国建筑如油画,日本建筑似风俗画。

(四)色彩华美

中国建筑实际上就是色彩的建筑。弗格森也说中国建筑是重视色彩胜过注重形式。台基的大理石是纯白色,柱子和墙壁为丹朱,里外所用色彩都极为鲜艳,屋顶上是深黄色的琉璃瓦。除了台基之外,建筑的每一个部分都被施以重彩,一眼望去几乎让人目眩。更何况屋顶盖瓦还有黄、蓝、青、绿、紫等数种,一处屋顶往往会用一种以上颜色的盖瓦来铺葺,配色的意匠纵横奇特。总之,中国建筑的色彩虽于细部显得粗糙,但从整体来看应该是成功的。

日本的建筑向来很少施用色彩。寺院以及近世的一些神社虽然能够见到一些用色鲜艳的例子,但屋顶也多是用感觉沉静的暗黑色盖瓦来铺,因此,结果常常是流于沉郁而缺少动感。在建筑物上施用色彩原本是一种十分恰当的手法,没有颜色的建筑给人的感觉枯燥无味。像日本日光庙那种施用鲜艳色彩的建筑,理应在屋顶上也使用彩色的盖瓦,更何况日本的山色翠绿,天空湛蓝,如果屋顶铺上彩瓦来与栋楹的鲜艳色彩相伴,那将会有何等的美观效果啊。人们见到中国的彩瓦或许会说成是儿戏之物,但这种说法不过是只见局部未见全局的片面看法而已。

(五)屋顶富于变化

中国建筑中,宫殿佛寺等建筑的屋顶是最富于变化的,不似日本的千篇一律。比如,从平面上看,有方形、圆形、多角形、凸字形、十字形、 形等。从层数上看,有单层乃至四层以上,这些正是屋顶之所以富于变化的原因。下层方上层圆的、正殿与廊檐连接形式怪异的、屋顶上又起阁楼的,形式真是千变万化。我因此联想到日本平安时代八省院里的青龙白虎两楼以及栖凤翔莺两楼的形式,我第一次于画卷中看到这些楼阁的形状时,曾不禁为其意匠的奇拔而惊叹。现在我在中国亲眼见到了同样的实物,而且是更为复杂更为奇异的实物,另外,为了防止屋顶的轮廓流于平庸,还排列了如鬼龙子那样的走兽装饰,可谓用心十分周到。

形等。从层数上看,有单层乃至四层以上,这些正是屋顶之所以富于变化的原因。下层方上层圆的、正殿与廊檐连接形式怪异的、屋顶上又起阁楼的,形式真是千变万化。我因此联想到日本平安时代八省院里的青龙白虎两楼以及栖凤翔莺两楼的形式,我第一次于画卷中看到这些楼阁的形状时,曾不禁为其意匠的奇拔而惊叹。现在我在中国亲眼见到了同样的实物,而且是更为复杂更为奇异的实物,另外,为了防止屋顶的轮廓流于平庸,还排列了如鬼龙子那样的走兽装饰,可谓用心十分周到。

(六)平面合理

殿门的平面多为长方形,长度是宽度的两倍左右,但实际上往往都成黄金分割率。因此屋顶形状很少会有过大的。日本近代的殿堂布局大多接近于正方形,上面覆以单檐歇山顶,屋顶显得异常之大,呈现出一种建筑整体似乎都成了屋顶的奇观,搏风过大以致给山墙的装饰造成了很多困难。这绝对算不上美观。究其原因尽在布局过于接近正方形。所以,只要对实际建筑的使用没有影响,殿堂的布局还是长方形更为有利。日本古代的奈良时期,殿堂的布局也基本上是长方形的。法隆寺金堂的五间四面、唐招提寺金堂的七间四面、东大寺大佛殿的十一间七面,这些都是长方形布局的成功实例。

中国与日本相同,所有建筑的屋顶并没有所谓的奇观之例。总而言之,中国建筑的台基有一定高度,所以常常处在仰望殿门屋顶的位置上,因此,进入视野的屋顶大小很自然地被调整到了一种适当的程度。

二、短处

(一)技巧匮乏

技巧匮乏是一个不争的事实,即缺乏所谓的最根本的创意。不管在哪里都是反反复复地使用着同一或同系的技巧,其结果就是很难见到带有清新风格的实例。比如装饰纹样中用龙的实例颇多,几乎可以说是一种龙纹无处不在式的滥用。柱身、门扉、裙板、梁、枋、壁板、天花藻井、金属饰件等,无一例外地全部以龙纹作为装饰。凤纹虽然少于龙纹,但也被广泛施用在各处。构造手法方面,众多的殿门等也都流于千篇一律,如斗拱的形式,无论在哪里都是相同形式的重复。虽然为了保持建筑本身的庄严气氛,有必要使用同一的手法来维持统一形式,这种做法确实有其一定的道理,但在能够维持统一形式的范围之内尝试一些手法的变化,这也应该说是构成建筑之美的一个重要事项。总之,在中国的建筑实物中很难见到应时适地、妙趣横生的意匠,只是同系的手法被反复地使用在各处,显现出一种不烦不厌的精神,这反倒让人不得不惊叹彼之坚韧不拔的态度。

(二)结构脆弱

关于结构的精细程度,很遗憾,我未能展开有关的调查。对举架式的构造,我们完全没有机会见到,同式中有关榫卯连接等的情况也未能得到任何佐证。所以在此无法详细评论结构的细节,只能陈述一下自己所观察到的大体情况。

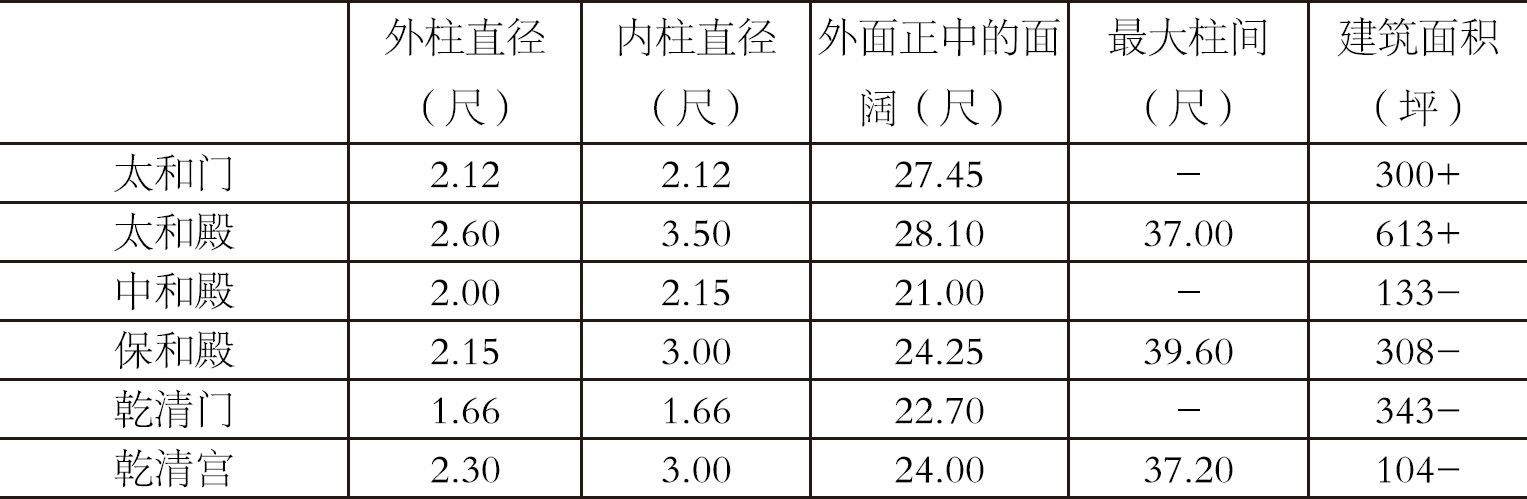

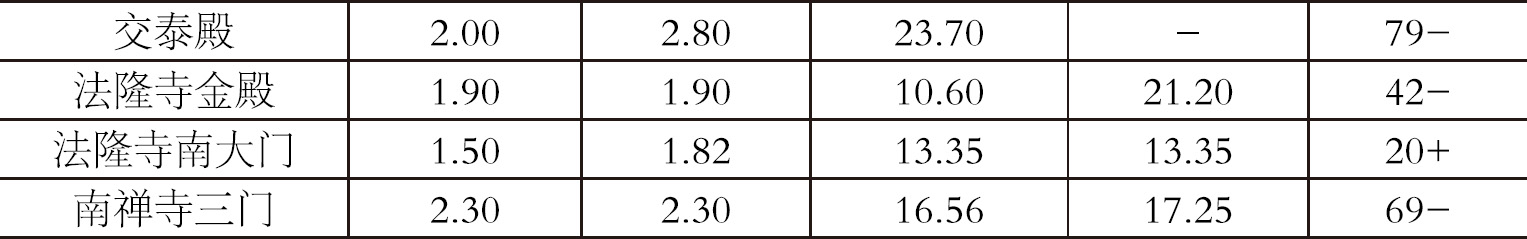

一般来讲,中国的椽木用料要比日本的细,柱子、额枋、斗拱都觉有些过小。只不过因为外侧被砖瓦包住,所以外观上给人一种坚实之感。下面将各殿门柱子的粗细情况与日本二三处建筑做一个对比:

与日本的殿门相比,中国的柱子明显偏小,其中斗拱偏小是最为特殊的事实。正因如此,屋檐自然就要浅,更何况没有什么用来支撑仔角梁。至于翼角翘椽的手法则是结构最不完善的,椽木在屋角被排成扇形,终端不过是集中在一起做老角梁的陪衬而已。而要以此来撑起格外沉重的瓦葺屋顶的出檐则实在是困难之极,屋檐反翘的程度越大,这种困难的程度也就越大。所以,中国的殿门一般都是屋顶的隅角部分先开始破损。另外充填楹间的砖类看上去似乎坚固,但实际上却十分脆弱。砖与柱之间没有什么特别的连接方法,因此二者成了相互完全独立的两个部分,一旦遇到强烈震动就会十分危险。所幸北京地区很少有强震和暴风,安全才因此得以维系。

(三)做工粗糙

做工之粗糙实在很难用言语形容。姑且不论那些不够显眼之处,但即使在丹陛、石栏这些十分引人注意、做工必须极为精细的地方,做工手法也不够精细。如丹陛的石阶,每一层的大小都不一样,这使最后的整合工序变得毫无意义。石栏望柱的配置也极无规律,间隔没有一定之规。斗拱方面,每一个斗、每一块拱木的形状大小都各不相同,同列中的斗竟有大小相差一寸以上的。而椽当实际上就是一种放纵,排列甚为杂乱,不过是在每一楹间放入若干根椽木了事而已。总之,中国建筑的施工方法是,开工之前并不做出精确的图纸,对细部的手法乃至尺寸等都是只有大概的缩尺而不精确绘图。漫然开工,随其进展,遇有紧急事态则敷衍且过。中国的设计图纸本来就十分简单,几乎找不到可以称得上是建筑绘图的例子,如此,焉能指望做工精细。不过,由于建筑整体协调方面比较成功,细部做工工艺的粗细与否不会影响大局。总之,紫禁城的殿门建筑意匠十分宏伟豪迈,足具所谓的大陆风格。

规模、配置规矩严整,手法大胆豪迈,色彩华美艳丽,这些是中国建筑的特色。日本平安城大内的建筑与此十分相似。以八省院、丰乐院为首,无数的殿门都是所谓的丹楹碧甍、灿烂夺目。虽说在宏大方面远远比不上紫禁城,但于规模的齐整、配置的严谨方面决不亚于紫禁城。可如今,这些古迹已经灰飞烟灭,能做的只不过是千古追怀罢了。而邻邦的宫殿也由于长年怠于修缮,白石栏杆已被杂草淹没,砖地上丛生怪木,屋顶上长满了异草,一片惨状。从今往后,这些珍奇的殿门恐怕还将不断衰颓下去,面对此情此景,我们不禁徒生怃然之感。