第十四章 大正觉寺金刚宝塔

大正觉寺金刚塔位于北京城外西面,其塔基上有大小五座佛塔,故俗称“五塔寺”。此佛塔系明成化年间仿中部印度著名佛陀伽倻金刚塔而建,《燕楚游骖录》[1]记其由来甚详,曰:

大正觉寺乐善园西三里许大殿五楹后为金刚宝塔塔后殿五楹塔院之东为行殿朱彝尊日下旧闻考原书所谓真觉寺明永乐间重建金刚塔成于成化九年凡五浮图俗因称五塔寺乾隆御制碑文略云自万寿寺迤东不二里而近有招提五塔离立众因以寺所有名之实旧志所称大正觉寺者也燕都游览志云真觉寺原名正觉寺乃蒙古人所建寺后一塔甚高名金刚宝座从暗窦中左右入蜗旋以跻于颠为平台台上涌小塔五座内藏如来金身帝京景物略成祖文皇帝时西番班迪达来贡金佛五躯金刚宝座规式封大国师赐金印建寺居之寺赐名真觉成化九年诏寺准中印度式建宝座累石台五丈藏级于壁左右蜗旋而上顶平为台列塔五各二丈塔刻梵像梵字梵宝梵花中塔刻两足迹地迹陷下廓摹耳此隆起纹螺相抵蹲是由趾著迹涌步著莲生灯灯焰就月满露什法界藏身斯不诬焉塔前有成化御制碑曰寺址土沃而广泉流而清寺外石桥望去绕绕长堤高柳夏绕翠云秋晚春初绕金色界班迪达梵语材能也

亦即,据《帝京景物略》[2],成祖时西番(或为西藏)班迪达来贡金佛五尊与中部印度金刚宝塔制作蓝本。成化九年(1473)下诏按此式样建此宝塔。

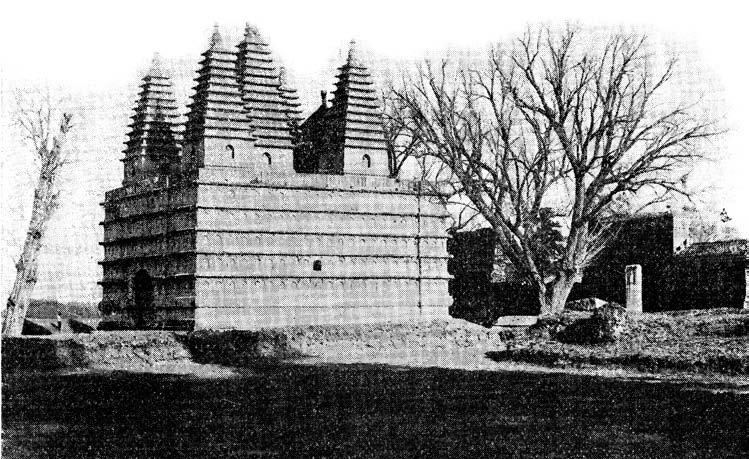

中部印度金刚宝塔制作蓝本当指佛陀伽倻大塔制度,故此说颇足凭信。(第一五〇、一五一图)如照片所示,此金刚塔系于高方台上所建之五座塔,方台有五层,上绕以护栏,下筑塔基。塔基五十尺六寸见方,方台高出地面约四十尺,正面设入口,入口上成半圆拱,正中刻“迦楼罗”[3]与龙女,左右刻鳄鱼、羊、狮子、象等。图纹系喇嘛教式,显示中部印度风格。塔基上下刻莲瓣,腰身浮雕喇嘛教式宝瓶、金刚杯、轮宝、狮子等,葛石、础石上亦刻纤细美丽之花草纹。方台各层皆列刻花拱龛,与之相隔间作上载三斗之柱形,于其上部作屋顶状,龛内各容一尊坐佛。

第一五〇图 大正觉寺金刚塔

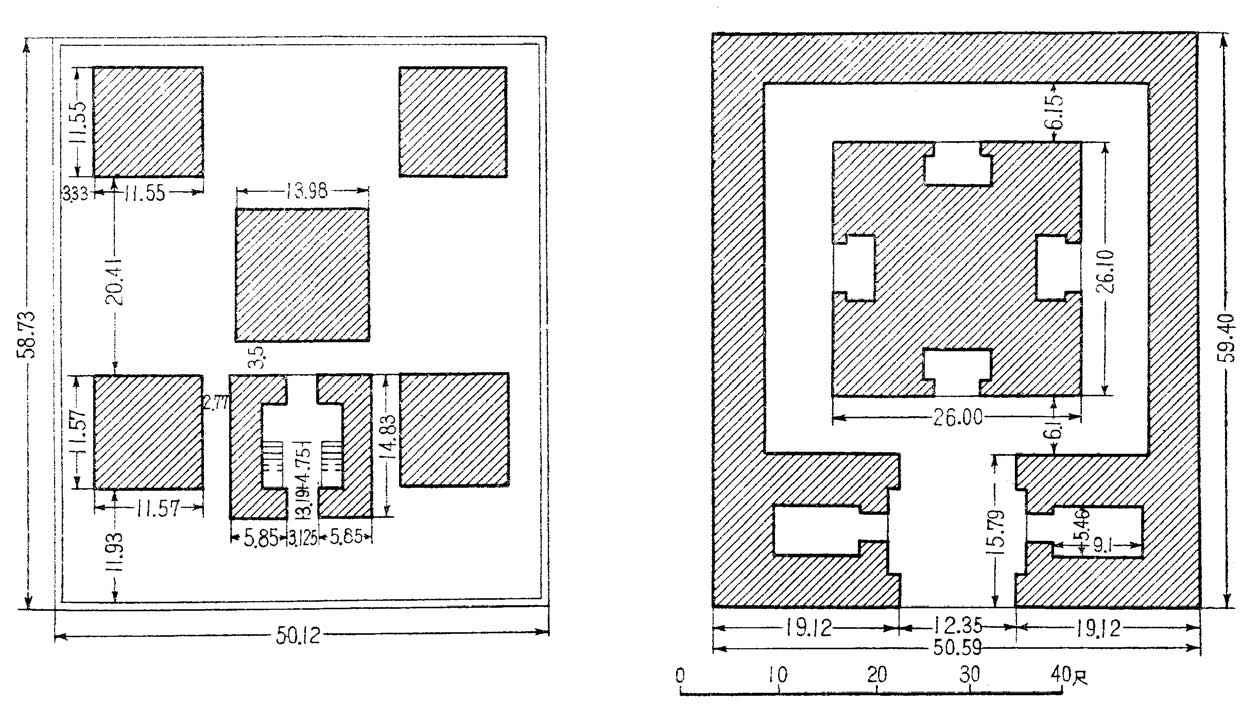

第一五一图 大正觉寺金刚塔平面图

方台南面入口左右设侧室,如平面图所示,其后正中作东西二十六尺、南北二十六尺一寸之壁体,其四面各开佛龛,四周绕以广六尺一寸余之通道。左右侧室内壁体中设小石梯,蜿蜒曲折可达正中前面楼梯室,过此可达台上。台上正中耸立十三层方塔,四隅各耸立一座十一层稍小方塔,皆以汉白玉筑造。塔基四周阳刻佛足印、八宝、双马、狮子、孔雀等。第一层四面亦各设佛龛,左右刻两肋侍菩萨、宝树等,佛龛拱轮内亦雕刻“迦楼罗”、龙女、羊、狮、象等。第二层以上壁面列刻众多佛像,其间作柱形。正中塔十三尺九寸八分见方,高约四十五尺,四隅塔各十一尺五寸余见方,高约四十尺。

楼梯室双层平面一层方,二层圆,其斗拱、回檐位于柱贯以上。一层用黄绿釉砖,二层用绿釉砖,檐顶两层皆以黄瓦铺葺,作高宝顶。

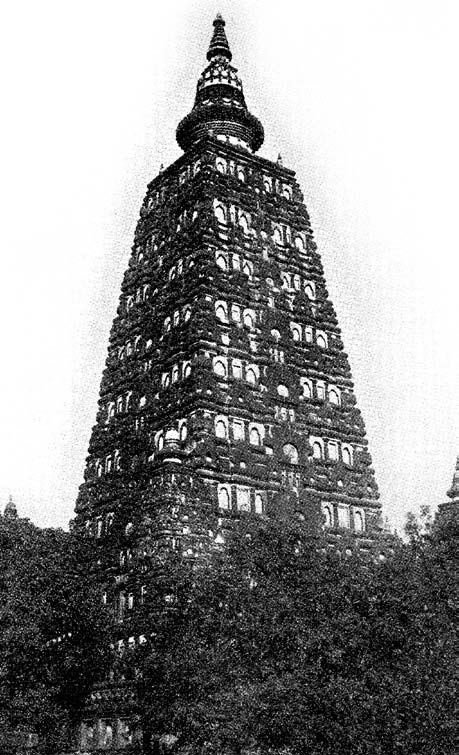

佛陀伽倻塔系为纪念释迦成道灵迹而于早年修建,而现存约为6世纪左右重建,14世纪初经缅甸佛教徒修缮,近世更以白灰进行彻底粉刷,外观颇新,然于形制上似大体无显著变化。(第一五二图)

第一五二图 佛陀伽倻大塔

明成祖时(15世纪初)西番班迪达传来者势必为缅甸佛教徒修缮后之大塔做法。于列拱装饰之层台上建大小五座塔可证彼此相互一致。又,二者塔基大小亦在伯仲之间。若此则大正觉寺金刚塔乃仿效佛陀伽倻大塔而建应不致为误说。唯佛陀伽倻大塔正中塔明显高大,四隅塔颇小,而大正觉寺金刚塔差别不显著,盖西番人传来之做法仅显示其大体,并不准确。总之,15世纪左右佛陀伽倻大塔做法传至中国,大正觉寺金刚塔据此营造一事颇有趣。

北京西面碧云寺之所谓金刚宝塔亦如此塔,上有五塔。据“乾隆帝御制金刚宝座塔碑”,碧云寺乃朝廷按乾隆十三年西僧(或为西藏僧)入贡之做法命有司所建之寺。若此则金刚宝座做法最早传至西藏,后两度引进中国。

本篇曾作为《辽东之冢》第十七项内容刊载于《建筑杂志》第三十八辑第四六四号。关于大正觉寺《中国佛教史迹》第五卷另有记述。一并记此,供参考。

————————————————————

[1] 京汉铁路管理局编辑,1912年1月1日出版,出版社不详。甲编卷一介绍顺天府北京沿革、历代都邑、京城、边墙、山水、堤梁、历代政绩。——译注

[2] (明)刘侗、于奕正合著,奕正摭求事迹,而侗排纂成文,是编详载北京景物,以京师东西南北各分城内、城外,而西山及畿辅并载其中。——译注

[3] 迦楼罗,梵语Garuda,印度教中一神名,传说中之巨鸟,常食龙(蛇),驮载毗湿奴神(Visnu,印度教中三大神之一)。佛教也采用此传说。——译注