第二十六章 云冈石窟之年代及其样式之起源

今天有幸就云岗石窟的年代及其样式的起源发表我的意见。因时间关系无法充分阐述,以下仅做简单说明,详细情况请参阅今后有关杂志。过去世间全然不知有此云岗石窟。1902年伊东博士首次发现此石窟,并向社会报告,因此成为非常著名之学者。据称此云岗石窟是日本飞鸟时代即推古时代艺术的源头,所以渐渐在社会引发热潮。1908年冢本博士再访云岗进行详细研究。之后云冈益发为学界所知,其中包括法国著名汉学家沙畹[1]。他到访后拍摄了众多照片,并发表了高质量著作,为世界所瞩目。其后日本和西方学者不断赴访进行研究,故云冈石窟日益为世间所知。不过就其开凿年代而论,现在仅能说大致为北魏时代,而就每一个石窟的开凿年代几乎皆不甚明了。最近我略作研究,就其年代有几分思考,现在向诸位汇报,望批评。

在此之前先就云冈石窟的位置做些说明。从中国北京乘火车向西北方向约十小时到大同,即北魏都城所在地。从大同出发向西行走约三十里即云冈,该地有许多石窟。当地有河叫武周河,两岸为高原,其中一处突然低矮成为山谷,河水流于其间。山谷两岸皆悬崖峭壁,特别是北岸高约百尺,垂直矗立。山崖由砂岩石构成,质较优,适于雕刻,故北魏时代在此首开石窟,之后数量不断增加,达数百上千。

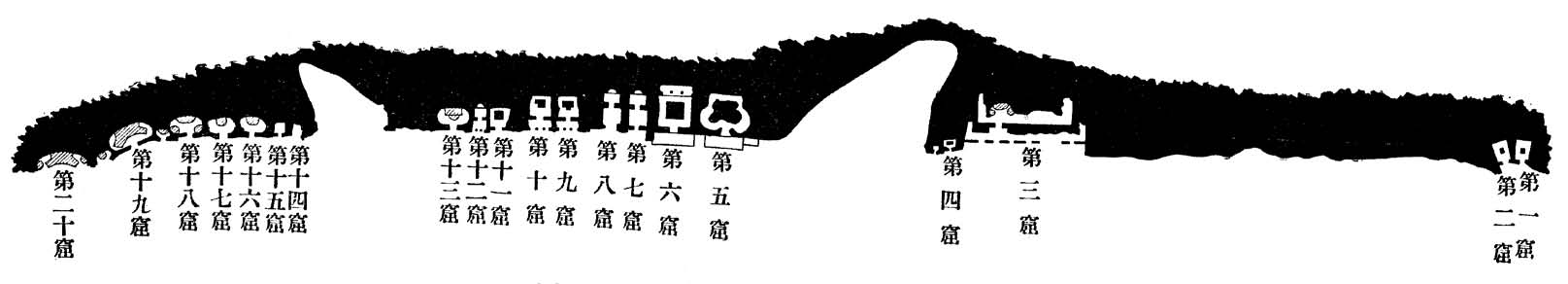

第二二三图是石窟平面图,石窟位置大致可分为三个部分。从东起为第一区、第二区、第三区。人们在第一区东端开凿山体,作两个长方形石窟,其正中雕有四方塔形,其四方壁面刻有许多佛像和与释迦传记有关的图像。在此称第一窟、第二窟。其西面岩石质量似乎不好,仅有小石窟。一直向西有学者所称之第三窟。此区域非常宽阔,若全部完成当为全石窟中最为壮观的石窟群。其中刻有三尊大型佛,即本尊和两肋侍菩萨。本尊下部现在被埋,但从膝盖算起高约三十尺。最初打算再造一个与此相同的三尊佛,但因某种原因中止建造。之后似乎又打算在其周围修建回廊式道路,但又因某种原因停止建设。此第三窟西面有两个小石窟,称第四窟,其西面小的石窟为附属建设,并不特别重要。

第二二三图 云冈石窟平面图

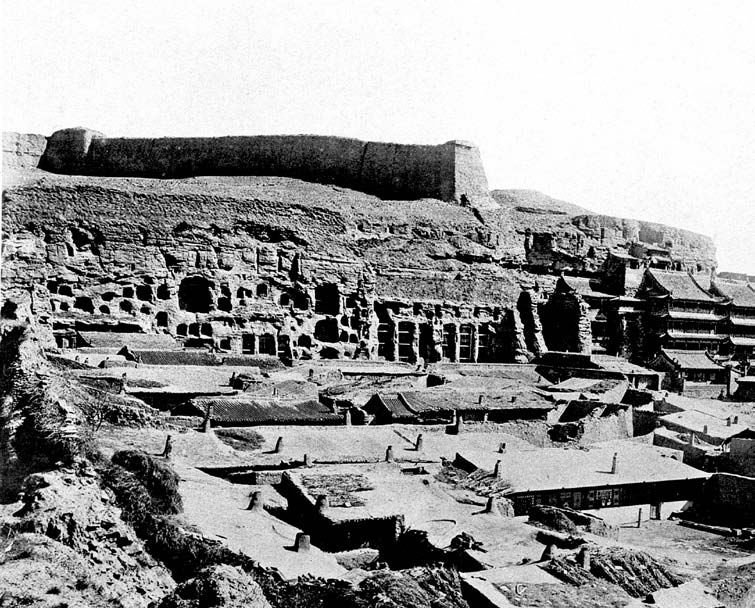

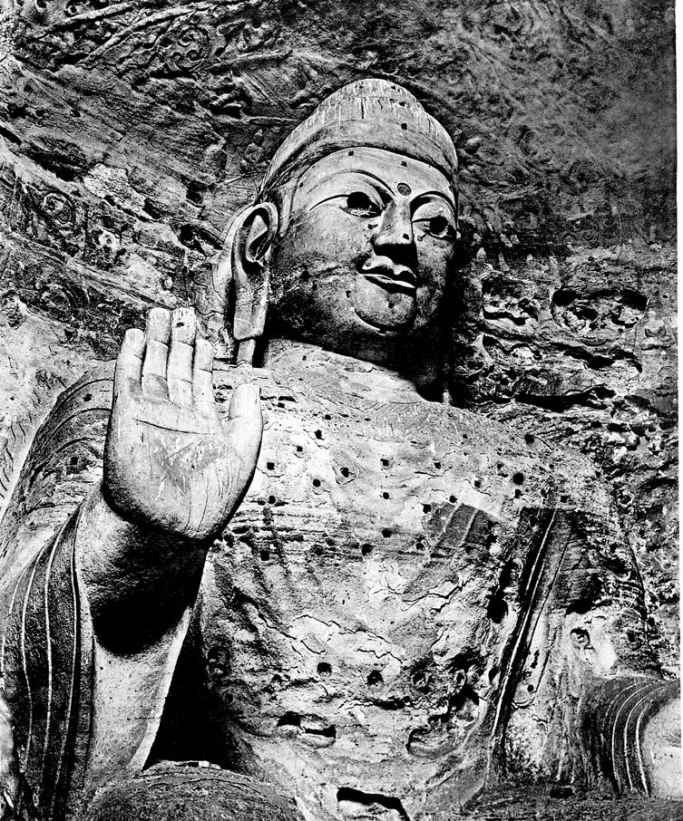

接着是第二区,为今日保存最好的区域。该处是石佛寺寺院用地,因此免遭人为破坏,较好地按原样保存至今。在此石佛寺区域内从第五窟到十三窟共有九个石窟并排开凿于断崖上,其中第五、第六、第七窟前建四层大楼阁。进入楼阁观察可以见到第五窟内有一巨大“房间”,面阔七十二尺四寸,进深五十八尺四寸。如此大的洞窟内还雕有大佛。大佛为坐像,高约五十尺,两膝直径五十一尺八寸,比奈良大佛还大。开凿岩体作大“房间”,于其中雕出如此大佛。不光是大,而且整体比例匀称,面相等也温柔可观。(第二二四、二二五图)

第二二四图 云冈石窟第二区全景

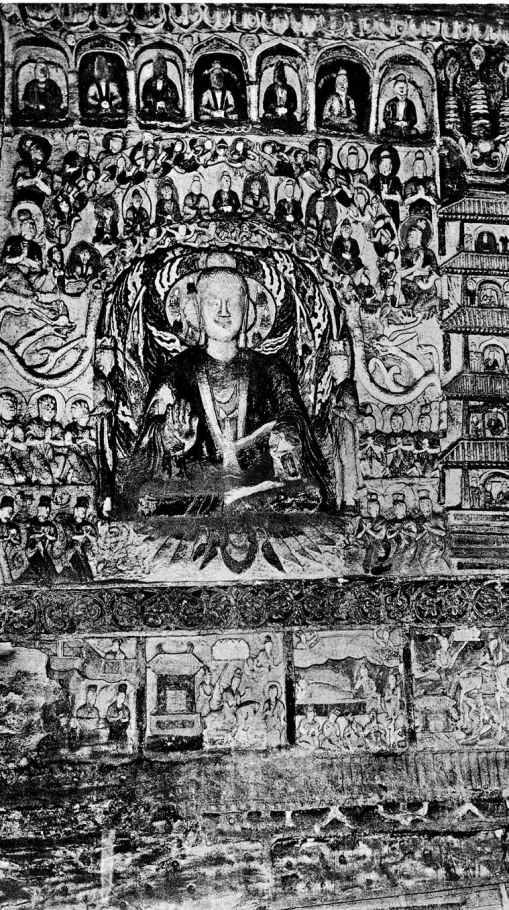

第二二五图 云冈石窟第五窟本尊

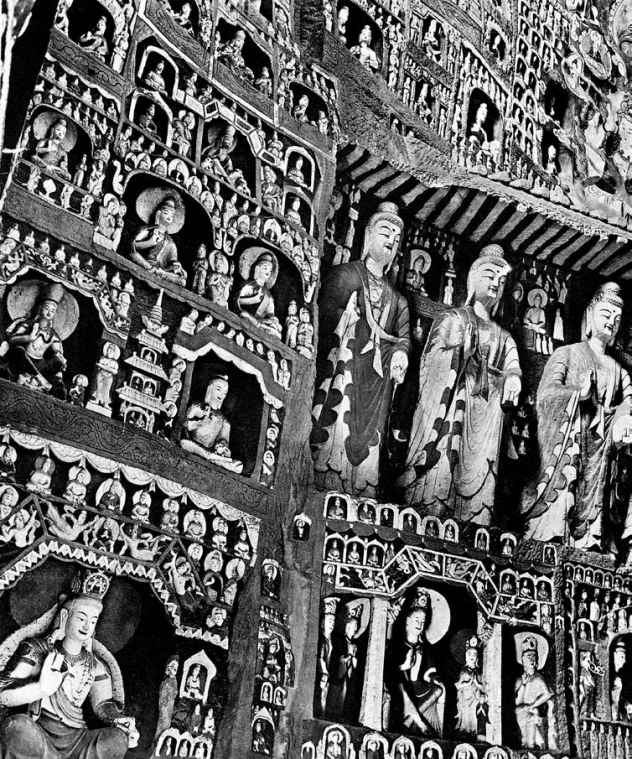

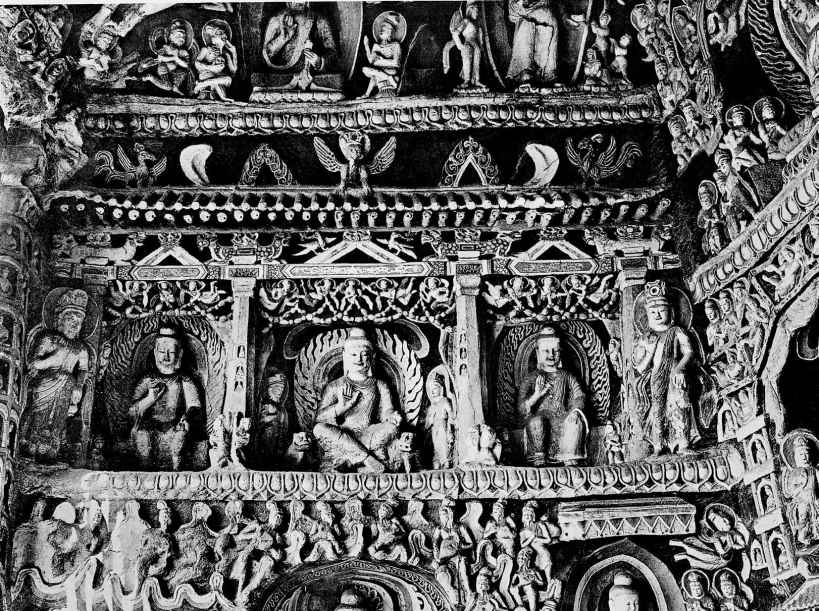

西邻的第六窟在残存至今的石窟中最为壮观。人们在该窟先凿开一间面阔四十六尺、进深四十六尺八寸的“房间”,之后又在后面凿开一间进深约二十尺左右的“房间”。再于其正中雕出一根方二十尺的大柱子,沿其四周刻出双层佛像。四周壁面分四层。最下一层刻与释迦传记有关的图像。上面三层刻有许多佛龛,佛龛内雕刻本尊、肋侍菩萨等。周围雕有许多天人和唐草图纹等作为装饰,非常壮观美丽。(第二二六图)

第二二六图 云冈石窟第六窟东壁部分

第七、第八窟与第六窟大抵相同,只是比前者规模要小。第九窟内安置释迦,第十窟内于岩体雕出手持铁钵的释迦佛像,外部有长方形“房间”,亦称礼拜堂。此二窟内外都雕满佛像、天人及唐草纹等,壮观之极。第十一窟与第六窟相同规模,有大致呈四方形的“房间”,其正中也雕有类似四角形的柱子,其四周刻有佛像。相邻的第十二窟也与第九窟和第十窟等相同,后方有内殿,前方有礼拜堂,也密刻建筑物细部等,或雕有佛像、天人及各种唐草图纹和莲花图纹,装饰富丽堂皇,也非常壮观。第十三窟仅有一个“房间”,其中雕有高约五十尺的弥勒大佛,四周壁面也同样雕刻许多佛像和唐草图纹,作为装饰。(第二二七、二二八图)

第二二七图 云冈石窟第十一窟西壁部分

第二二八图 云冈石窟第十二窟前室西壁

隔一个山谷是第三区。第三区包括第十四窟到第二十窟,有七个大石窟,其中第十四窟和第十五窟规模较小,不值一提。但第十六窟到第二十窟五个石窟非常之大,其中各雕有一座大佛像,其左右雕有肋侍菩萨等。第十九窟最大,面阔六十二尺四寸,进深三十六尺,内部雕有高四十五尺左右坐像。第十九窟左右又有两个小石窟,其中各刻三尊佛,为第十九窟附窟。

第二十窟也很大,与第十九窟大小相同,不幸的是前方岩体崩落,其中大佛成为露天佛,其膝部以下被岩石掩埋,即便如此高度也还有三十五尺,最初高度应该有四十五尺。其两侧刻有肋侍菩萨。从第二十窟一直向西还有许多石窟,也许有数百个,连绵不绝,但都不是重要石窟。唯一的例外是其中有一个大石窟,雕有五层和七层佛塔形状。

情况大致如上述。补充几点:在断壁上开凿如此大规模石窟,其中还雕有高达五十五尺及五十尺、四十五尺、四十尺、三十五尺不等的高大佛像,其四周雕满许多佛像、天人、菩萨像以及各种唐草图纹和其他图纹,或雕有龙凤图案,并施以色彩。其色彩现已大抵剥落,仅石佛寺内佛像接受后世补彩。有人说这破坏了过去的样式,但因为是雕刻,与绘画不同,所以既可知道其样式,也可了解原态貌的性质。

那么这些雕刻是何时创作的?据《魏书》,北魏文成帝时僧人曇曜报告文帝在云岗断崖上刻了五尊大佛像。该佛像大者高七十尺,小者高六十尺,其大冠于天下。这属有关云岗石窟的最初记录,首创于北魏文成帝时代。那么这五尊大佛又在哪里?我认为应该在最西端的第十六窟到第二十窟五大石窟中。建造此佛像的动机又是什么?在此之前北魏有个皇帝叫太武帝,算是英雄豪杰,起初笃信佛教,后迷狂于道教,开始大肆打击佛教。他下诏毁掉天下佛寺,焚烧佛像,坑埋和尚。太武帝太子信佛,设法规劝太武帝,但太武帝至死都没有答应。太子比太武帝早死,但太武帝死后太子的儿子即太武帝的孙子文成帝即位,迅速恢复佛法。之后天下伽蓝恢复如初,佛像大肆被建,僧侣待遇从优,佛法再次兴隆。据《魏书》,那时五缎大寺立五座铜像,该像是为祈求太祖及之后四个皇帝的冥福而铸造的。换句话说,就是为文成帝之前五代皇帝而造五尊铜像的。如此看来在云冈建五尊大佛的动机,一是为太武帝灭佛减罪,一是为表明在祈求之前五代皇帝冥福方面具有非凡的热情,因此才建造如此大规模的石窟。(第二二九、二三〇、二三一图)

第二二九图 云冈石窟第三窟全景

第二三〇图 云冈石窟第二十窟大露天佛

第二三一图 云冈石窟第二十窟大露天佛

文成帝之后是献文帝,再后是孝文帝,皆奠都于云冈附近的大同,那时称大同为平城。而孝文帝于太和十八年迁都洛阳。洛阳附近有一个地方叫龙门,该处有断崖,产大理石。故又开始模仿云冈在龙门开凿石窟。孝文帝死后宣武帝即位,迅速为孝文帝与孝文帝后即自己的父母在龙门开凿了两个壮丽的石窟。此后下一个皇帝又继续在永平年间为宣武帝建石窟。该石窟有三个,为此花费八十万两黄金,所以肯定是相当气派的石窟。

云冈的五个石窟,乃为太祖到太武帝五位皇帝所建。而经文成帝、献文帝而孝文帝时迁都洛阳,在洛阳附近龙门又为孝文帝、宣武帝开凿石窟。如此看来,云冈石窟中必有为文成帝和献文帝开凿的石窟。那么,该石窟又是哪些石窟?因为已经为前面五位皇帝修建过皆为四五十尺的大佛像,所以为建造以上五个石窟、复兴佛法的文成帝,下任皇帝献文帝一定会建造同样大的佛像,想必它就是第二区最西端的第十三窟。如刚才所说,这个石窟中有高五十尺的弥勒坐像,从该石窟的形状和佛像的大小考虑,这一定是国家为皇帝所建之物。又从石窟排列顺序和雕刻形制判断,可以想见这个石窟的确是献文帝为其父文成帝所建。

那么,孝文帝为献文帝开凿的石窟又是哪一个石窟?献文帝在位仅四年即逝世,而孝文帝定都平城达十八年,之后才迁都洛阳。而且孝文帝时北魏达全盛时期,国势最强,国库最充盈,故孝文帝必定为自己的父亲开凿过石窟。经过各种考虑,可以确定刚才说的雕有最大佛像的第五窟是孝文帝为献文帝所建的石窟。此石窟在云冈所有石窟中规模最大,内部雕刻的大佛像在形式、技巧上都比其他佛像先进许多。观察内部壁面所雕佛像等比大佛像更为先进,可以判断其创作年代在大佛像之后。很难想象是孝文帝在太和十八年迁都洛阳后才在故都开凿如此大规模的石窟的。这种大佛像没有国家的支持根本无法雕凿。如此考虑,则可以认为第五窟的确是孝文帝为其父献文帝所凿。《魏书》记载,献文帝曾行幸云冈。太和六、七年孝文帝也数度行幸云冈。或许是为开凿此处石窟而行幸云冈的。如此看来,这些石窟的开凿年代大体上可有眉目。即十三窟开凿于献文帝时代初期,第五窟开凿于孝文帝时代初期。这些石窟年代大体可定。

另外,前些年在第十一窟穹顶下发现铭文,还有太和七年的年号。孝文帝的年号是太和,因此可以认为,第十一窟附近的石窟大体都是孝文帝时代初期所开凿。这样说是因为献文帝在位仅四年,没有时间开凿大量的石窟。开凿第十三窟时间还凑合,而是否在位期间同时开凿第五窟则颇有疑问。如此看来则可以认为其他石窟均为孝文帝定都平城十八年间所开凿。特别如刚才所说,第六窟是云冈所有石窟中最壮观的,也是能够说明孝文帝全盛时代的石窟。

接着是第三窟。这也是整个石窟中规模最大的一个。如刚才所说,此窟最终未完工。它由谁开凿?我在1918年第一次到这里调查后,以《西游杂信》为题就此在《建筑杂志》上写过一些东西。我认为其他石窟均开凿于北魏时期,而从佛像等形制判断仅此石窟为隋代开凿。因形制与其他的不同,故可认为是在隋末开凿的,还不是唐初的样式。而且我经进一步考虑后认为是隋炀帝为其父文帝和其母文帝后开凿的。隋炀帝为文帝所珍爱,虽是弟弟,却能废其兄而成为太子,并最终即位。因此对双亲一定抱有极度感激之情。并且隋炀帝是个妄想狂,追慕秦始皇和汉武帝的事迹,凡事均追求超大规模。中国两大工程之一的大运河也是隋炀帝首次挖掘的。如此极度超大妄想狂,心想北魏已开凿如此巨大的众多石窟,那么我也要开凿,而且一定要开一个比当时更大的石窟,并为自己的双亲修建三尊佛。然而天有不测之风云,隋炀帝最终被杀,其孙恭帝即位,在位仅两年就被唐高祖所灭。因此此窟开工削凿一部分山体后工程即不幸宣告终止。若不是这个缘故,是没有理由工程干到一半就终止的。如此巨大石窟若不是倾国家之力,倾皇帝之力,普通人根本无法开凿,所以我认为是隋炀帝所作。因此,石窟整体时代可以就此划定。

本篇系博士于1926年4月10日在建筑学会创立十周年纪念特别大会上之演讲速记稿。当时因演讲时间缩短,只能略去详细论述,故约定在向杂志投稿时补全,但此约未践。本编辑部认为此文明显未尽博士之意,在寻找是否还有对此问题之有关论述未果后,只好按原速记稿收录。又,《中国佛教史迹》第二卷有云冈记述,接触到此问题。其发表时间为1926年4月17日。自不待言,该卷脱稿时间当在此演讲时间之前。

————————————————————

[1] 埃玛纽埃尔·爱德华·沙畹(Emmanuel-èdouard Chavannes,1865—1918),法国东方学家。1889年留学北京,参与发掘云冈、龙门等地许多遗迹与文物,对中国古代史、佛教、金石文等研究做出贡献。主要著作有《史记译注》,还翻译过《大唐西域求法高僧传》《西游记》等。——译注