第五章 中国碑碣之样式

目录

一、汉碑之样式

二、三国与西晋时代之碑碣

三、南北朝时代之石碑

1.南朝碑

2.北朝碑

四、唐碑之样式

五、宋金碑之样式

六、元碑之样式

一、汉碑之样式

勒文辞于石作纪念至早始于周代。世称大禹书写之《岣嵝碑》、孔子书写之《延陵季子墓碑》与《殷比干墓题字》虽无法尽信,然石鼓之刻字乃先秦时代产物似无置疑之余地。秦于峄山、琅邪台、会稽山、泰山等地有可确证之石刻,相传前汉时代有鲁孝王刻石、居摄坟坛刻石等。而此类刻石唯属勒文辞于石之物,尚不具备所谓之碑之外形。从遗物观察碑似始于汉代。欧阳修《集古录》曰“自后汉以后始有碑文,欲求前汉时碑文卒不可得。是则冢墓碑,自后汉以后始有也”,乃确论。即碑始于后汉,尤至末期益多建造,因而当时碑石存今者不少。西晋武帝咸宁四年(278)发诏,命薄葬,禁碑表,之后建碑一事遽衰,故其遗存极少。

汉碑由普通碑身与下趺组成。碑身系刻文字与题额等处。趺横卧地下,系承碑身之座。

碑趺 于余所见范围内碑趺皆称方趺,平面长方形,高度较低,四周作宽斜面,即“水垂”。此斜面有直线形与略带有斜坡形两种。四川省雅安高颐碑之方趺,斜面前中央刻环,左右刻龙虎对峙相争状,以此显示青龙白虎含义。

碑身 碑身立于碑趺上,端面一般为长方形,其头部有圆形和圭形两种,亦往往有扁圆形或方形。

1.圆首 碑首部呈丰圆形,沿周缘作垂虹状圆曲形,一般称“晕”。此为汉碑特色。碑晕有两种,一为沿碑轮廓左右均衡作出狭小而宽幅一致之晕者(如孔彪碑),一为有晕三四条或五条,或偏左或偏右,一端狭小,一端宽大,下垂,作不均衡状者(如孔宙碑偏右,孔褒碑偏左)。而不论何种场合,此类碑晕皆于碑首沿对角线由前往后斜出。(第五五、五六图)

第五五图 汉博陵太守孔彪碑

第五六图 汉豫州从事孔褒碑

碑晕往往刻龙。郑季宣碑于左右均衡之碑晕两端作龙首。高颐碑与樊敏碑唯于不均衡下垂之宽广碑晕处刻一龙。

2.圭首 即碑首尖锐向上成三角状者,角度为七十度至九十度。景君碑、鲁峻碑、武斑碑、郑固碑等皆属此形式。

3.碑穿 汉碑形式完美者必于碑面前后贯通一圆孔,此圆孔称“穿”。其位置一般在碑中心线之上。若系圭首碑,则有位于碑首三角形底边线之“穿”与在三角形底边线上方或下方之“穿”;若系圆首碑,则一般作于碑中心线上、“晕”起点以下。而如孔谦碑,亦偶有偏向“晕”梢一端者。

4.碑额 圆首、圭首碑一般皆刻两行字于“穿”上与碑顶之间。孔彪碑、郑季宣碑、鲁峻碑即其例。有时圆首碑“晕”宽、垂向一方时,会稍偏向另一方勒字。樊敏碑、高颐碑与费凤碑等即其例。有时会挟碑“穿”勒字于其左右。孔宙碑即其例。碑额文字一般为篆书,但如武荣碑、鲁峻碑也有八分书者。勒法以阴刻为最多。而如武荣碑、衡方碑等亦偶有于碑面稍低处勒出长方形,于其内阳刻文字。(第五七、五八图)

第五七图 汉泰山都尉孔宙碑

第五八图 汉执金吾亟武荣碑

5.碑文 有“穿”之碑一般于碑“穿”下阴刻碑文,一般为八分书,偶尔亦有篆书。有时碑“穿”位置低挡在文字中,会避碑“穿”刻文字。北海相景君碑即其例。文字配列均衡整齐,或画纵线,或如棋盘画纵横线,容文字于其内。然亦偶有行间疏密不均等者。

6.装饰 碑轮廓偶有带图纹之边框。曲阜文庙孔君碣之波纹、梧台里石社碑之锯齿纹与垂幕状纹等即其例。又如孔庙置百石卒史碑,碑之侧面亦刻有某种图纹。

如碑“晕”条说明,碑“晕”两端有刻龙形者。如白石神君碑,其碑头左右刻斜向下方之龙,龙下各有一人举两臂承龙腹。又如张迁碑,圆首顶部左右作对峙之鸟,更按碑之轮廓刻升降之三龙,其意趣实为奇特珍异。此外,四川益州地区碑往往于碑面刻四神图。载《隶续》卷五之益州太守无名碑,上刻朱雀,下刻玄武,左右刻青龙白虎;柳敏碑、六物碑、单排六玉碑、没字碑、沈府君神道碑等上刻朱雀,下刻玄武;金广延母徐氏碑两侧面刻青龙白虎。恐此类由碑“晕”发展而来作龙形者,系后世螭首之滥觞,刻于碑底之玄武最终成为龟趺。

此外,《吏续》所载《蜀郡属国辛通达李仲曾造桥碑》之碑首刻四人物;《是邦雄桀碑》上刻麒麟,下刻牛首。余亲睹者中梧台里石社碑碑首刻人物、树木、禽鸟等,装饰最为珍奇稀罕。

要而言之,碑始于后汉时代,其样式与装饰获得急速发展,遂成后世碑碣蓝本,而其取材之广泛,构想之自由,不容后世追随。

汉碑之“晕”“穿”与圭首之起源 有关汉碑“晕”与“穿”之起源资料,散见于后汉刘熙之《释名》、唐封演之《封氏闻见录》与宋洪适之《隶续》。近代清顾炎武之《金石文字记》、阮元之《山左金石志》等亦有评说。据上述学说,碑碣原系为下棺而立于坟墓两旁或四隅之物件,以木作,胸部穿圆孔,以贯通轱辘之轴,顶部作半圆形,将系于轱辘之绳之一端置于其半圆上,且为防止离脱而斜作沟。即“肇始碑”乃为下棺于圹中之设备,之后书君父臣下之功绩与佳事于其上,最终发展为后汉时代之石碑。亦即“晕”与“穿”为其遗制。另一说为,碑乃往昔于宫庙庭院祭祀时拴牺牲之木桩,为拴牺牲而设之孔即后来之碑“穿”。此二说常为学者所信奉,无人敢提出异议。余亦大体赞成此说。即圆首碑有“晕”有“穿”,出自墓圹边之木制下葬设备。若否,则有“穿”,尤其“晕”之左垂、右垂,其上部有斜走之沟盖皆难以理解。又,圭首碑有“穿”系出自庙庭之木桩。其头部呈三角形恐当初为木制,为去水而斜切两旁木质。而近年来文学博士市村钻次郎提出新说,认为汉碑圆首由琬圭(圭首部圆者)、三角首由琰圭(圭首部呈三角状者)演变而来。并以后世碑录《琬琰集》《琬琰录》[1]等证明之。博士新说乃发古人未见之卓见,然“穿”与“晕”之发生解释尚有难以首肯之处,为憾。余认为,有可能钻次郎因碑之圆首、三角首与琬圭、琰圭相似,故以琬琰比附碑石。就此原拟详作研讨,然博士论文恰好不在手边,只得暂时搁笔,留待他日再做讨论。

二、三国与西晋时代之碑碣

后汉时期厚葬之风盛行,墓前皆设立精美石碑,故当时墓碑遗存较多。而自建安十年(205)曹操禁墓碑,魏文帝频下薄葬诏后,墓前立碑事渐稀,故墓碑遗存者仅范氏碑与王基断碑数座。相反,墓碑以外之物件却遗留较多。魏上尊号碑、受禅碑、鲁孔庙碑等即其例。其中余亲见者有鲁孔庙碑与范氏碑,前者圭首有“穿”,后者残缺,然圆首有左垂“晕”,皆继承纯粹汉代样式。

吴碑缺乏实例,仅存天发神谶碑与禅国山碑。

四川省多存雄浑富丽之后汉碑,然不知何故未闻有蜀碑遗存。

进入西晋时代,墓碑禁稍弛缓,然于武帝咸宁四年(278)禁碑令又趋严,墓前立碑之风长期衰颓,故而遗存亦少,仅有任城太守孙夫人碑、明威将军郛休碑等数座。而禁墓前立碑之结果,乃导源于在玄室内置放小型墓志碑之风。近年来此类墓碑出土者不少。中书侍郎荀岳碑、沛国相张朗碑、征东将军军司刘韬墓志与武威将军魏君侯柩碑等即其例。

此类玄室内墓志碑往往模仿普通碑式样,通过此类墓志碑可稽考当时墓碑制度。如荀岳碑、刘韬墓志碑系圭首,循汉制,然不造“穿”,碑小。又,张朗碑小,然碑首作偏“晕”,其两端刻龙首,系祖述汉式。魏君侯柩碑立于玄室内棺侧,其首扁圆状,省去“晕”,汉碑已有此例。(第五九图)

第五九图 晋沛国相张朗碑

普通碑余虽一无所查,然毋庸置疑其样式似皆蹈袭汉制,一步不出其外。由墓志碑实例可以推测,其碑首有圭首、圆首两种,圆首作“晕”,其两端往往刻龙首。明威将军郛休碑即其实例。

要而言之,三国、西晋时代作为后汉末期厚葬之反动,立墓碑事渐稀,墓碑以外之物件亦不如前代盛行,故其样式与制法丧失创造性意趣,不过原样蹈袭前代制度而已,汉末急速发展之碑碣于兹亦猝然遭遇衰运。

三、南北朝时代之石碑

南北朝时代文化,一方面有南北共通之处,另一方面又颇有相同。伴随晋室南迁,北方汉族精华与其文学艺术一道移入江南。而北方黄河流域则有所谓五胡十六国交替入主中原,盛衰荣枯,飘转不定,其文化发展亦随之有所逡巡不前。进入南北朝,南朝以建康即今南京为中心,宋、齐、梁、陈咸继承东晋文化,有更大进步,发扬其富丽绚烂之特色。北朝北魏由大同迁都洛阳后,其文化亦迅速发展,之后东西魏、北齐、北周相继建国,然相较南朝,似犹多少有些逊色。

就余欲说之石碑进行观察,南北两朝皆祖述汉碑,然不知何故,其样式颇为相异。想来系南北趣味有异有同所致。

相较二者,南碑样式早已定型,技巧亦臻于精练之至。然北碑由简劲浑朴逐渐转为富丽雄伟,其手法亦逐渐进步。隋统一南北后专事继承。入唐后始达完美之境。而南碑无论于形式、技巧,皆胜北魏一筹,然伴随南朝灭亡及其厄运,南碑亦随之由地面消失。

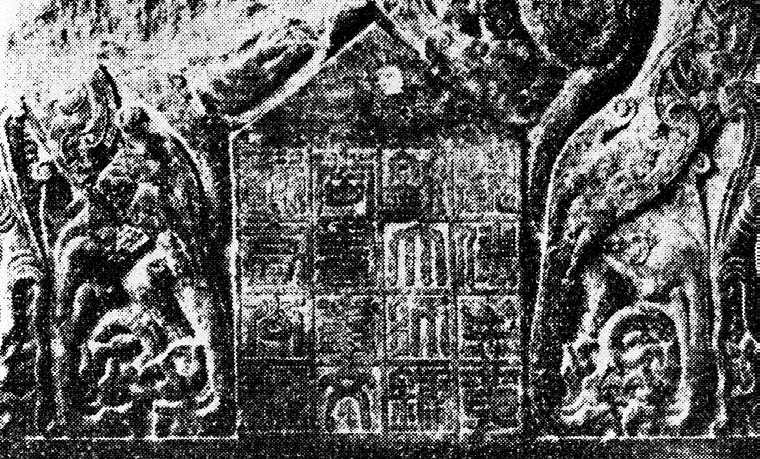

1.南朝碑(第六〇、六一图)

第六〇图 梁临川靖惠王萧宏碑碑首拓本

第六一图 梁临川靖惠王萧宏碑

刘宋碑 南碑最早出现者系宁州刺史爨龙颜碑。此碑建于刘宋太明二年(458)年,其碑样式因《金石续编》[2]有记述,故可知其大要:

额高二尺八寸上刻两蟠龙下中穿径五寸六分左右日月各径五寸日中刻踆乌月中刻蟾蜍穿上高八寸广一尺五寸六行行四字题宋故龙骧将军护镇蛮校尉宁州刺史邛都县侯爨使君之碑廿四字

据此记述,可知碑有汉遗制“穿”,“穿”上有长方形碑额,上刻两蟠龙,左右刻容三足乌与蟾蜍之日月像。此样式与下述梁碑几乎相同,故可知梁碑由宋碑所出,宋碑恐自东晋碑发展而来。

梁碑 所幸以南京为中心遗留数座梁碑,今举之有:

梁 散骑常侍司空安成康王萧秀碑 天监十七年(518)薨

梁 中司徒骠骑将军始与忠武王萧憺碑 普通三年(522)薨

梁 临川靖惠王萧宏碑

等

此类碑年代相近,样式、手法几乎一致,下面皆有龟趺,其上立碑身。龟趺盖恐由汉碑下所刻龟蛇即玄武发展而来。龟风格写实,然手法颇简朴。

碑身立于龟趺之上,其首部呈半圆形,外轮廓各刻二龙,双龙身卷合,作虬结状,由汉碑“晕”变化而来。半圆形首部中央有圆孔,称“穿”,其上方作长方形碑额,亦为汉制。“穿”四周刻莲花,左右刻蟠龙,上刻鬼形,下刻宝珠,以此为中心左右又刻鬼形与忍冬化飞云,意趣丰富,手法雄伟奇拔,古今卓越。碑身边框一般刻雄伟富丽之忍冬纹,然碑侧往往于忍冬纹带状区域内刻麟、凤、鬼图,气象雄浑卓荦。(第六二图)

第六二图 北魏中岳嵩高灵庙碑

2.北朝碑(第六三、第六四图)

第六三图 北魏衮州贾使君碑

第六四图 北魏鲁郡太守张猛龙碑

北魏碑 余亲自调查之北魏碑遗存有:

中岳嵩高灵庙碑 太安三年(457)

兖州贾使君碑 神龟二年(519)

魏鲁郡太守张猛龙碑 正光三年(522)

中岳庙碑立于方趺之上,其首部呈扁圆状,左右刻由汉碑“晕”演变而来之相背之龙,与梁碑相近。然梁碑刻于碑首轮廓外,此碑刻于轮廓内。有四脚,亦梁碑所无,有“穿”与额,又系汉制余波。

衮州贾使君碑亦置于方趺之上,首部刻蟠龙,较之前者有进步,然颇古拙。张猛龙碑相较中岳庙碑年代稍后,然更为古朴,系晋明威将军郛休碑制度变化之产物。此贾思伯碑、张猛龙碑与梁安成康王萧秀碑、靖惠王萧宏碑几乎造于同一年代,然其样式彼此不仅大有差异,而且其意趣、技巧之优劣不可同日而语。由此可知当时南北文化之性质。(第六五、六六图)

第六五图 东魏侍中黄钺太师高盛碑

第六六图 东魏鲁孔子庙碑

北魏定都洛阳,于龙门大力开凿石窟,造无数大小佛龛。佛龛侧面往往有碑形,刻造像铭。碑形首部刻蟠龙,其意趣、技巧颇可观。

东魏碑 余所知有两碑:

侍中黄钺大师高盛碑(河北磁县)

天平三年(536)薨

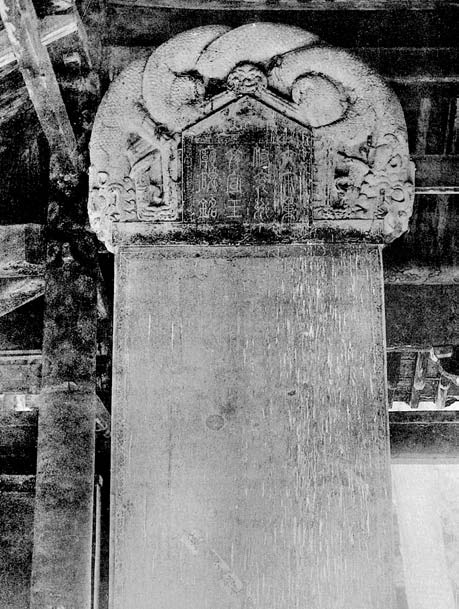

鲁孔子庙碑(山东曲阜文庙)

兴和三年(541)

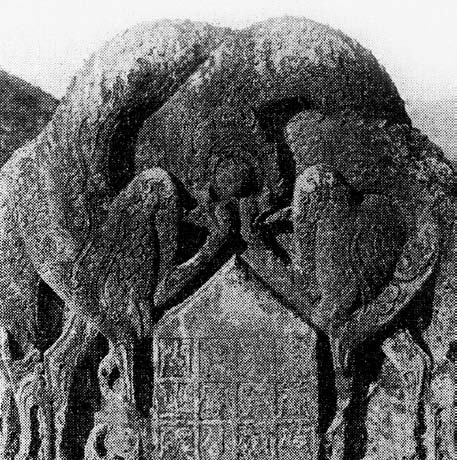

高盛碑螭首部分被毁,左右两龙相背,与之虬结,举后脚承宝珠(缺损)处中间有圭形额,乃唐碑之嚆矢。其意趣之崭新,气象之雄劲,实为北碑杰出者。碑身侧面亦阳刻蟠螭云气纹,此亦令人生奇。北魏碑入东魏后意趣渐佳,技巧亦洗练,始发展至可与南碑相抗衡者。

鲁孔子庙碑螭首意趣亦较完美,然相较前者稍逊一筹。

北周碑 余唯知一碑:

西岳华山神庙碑(陕西华阴西岳庙) 天和二年(567)

北齐碑 石窟内往往作造像铭碑形,刻有雄浑富丽之螭首,然余未见单独石碑。北齐碑继承东魏高盛碑样式,螭首精致完美,不仅成为唐碑之先河,而且其碑身下有龟趺,于余所知范围内此做法始见于北碑。或有南碑影响亦未可知。

要而言之,北碑比之南碑样式大有差异,到底不及南碑意趣、技巧之洗练,然渐次有发展,由北魏至东魏、北周大成其所谓螭首、龟趺之雄浑富丽之形式,而乘隋统一南北之东风又完败南碑,入唐后臻于完美,永为后世典范。

四、唐碑之样式

碑始于后汉,至三国两晋时代衰颓,入南北朝后再次盛行,然南北样式各异。北魏碑其首部刻蟠螭,然犹不免古拙。自东、西魏而北齐至隋逐渐发达,一时成为典范。入唐后伴随各种艺术急速发展呈现巨大进步,其意趣之精妙,雕饰之华美空前绝后,出现碑碣之黄金时代。石碑之发展至唐达至极限,再无发展余地,后世唯株守其形式而逐渐退化衰颓。唐太宗、高宗朝代颇显雄浑豪迈气象,由武后至玄宗朝臻于精美华丽极限。此后唯株守其形式,未见有任何意趣之创新,从而逐渐显现衰运。然相较其后之宋元时代犹胜一筹。

唐碑普通样式,碑身首部成所谓螭首,下有方趺或龟趺,往往碑身侧面亦有雕饰花纹者。此类形制皆起源于北朝碑,而南朝碑样式伴随隋之统一归于消失。

螭首 唐碑特色尤在于其螭首之雄浑富丽,左右各二龙或三龙,并头噬咬碑肩,其体相互虬结,举后脚承宝珠状处,中间有首部尖锐之碑额。此龙虬结之意趣实为巧妙、紧凑,未有寸隙。如李 碑、李靖碑、虞世南书写之温彦博碑最有代表性。至开元天宝年间,意趣益精巧,技巧益洗练,龙脚下与碑额边框或刻云纹(大智禅师碑),碑额内或作佛龛(道因法师碑),题字间或显各种图纹(少林寺太宗御书碑)。(第六七、六八图)

碑、李靖碑、虞世南书写之温彦博碑最有代表性。至开元天宝年间,意趣益精巧,技巧益洗练,龙脚下与碑额边框或刻云纹(大智禅师碑),碑额内或作佛龛(道因法师碑),题字间或显各种图纹(少林寺太宗御书碑)。(第六七、六八图)

第六七图 唐英国公李 碑

碑

第六八图 唐少林寺太宗御书碑

碑文字篆书最为普遍,然亦有八分书与楷书,又偶有飞白书[3]。阴文最多,亦有阳文。文字间纵横作罫,亦有不作罫者。

碑身 无任何装饰,唯刻文字者多。然亦有如少林寺太宗御书碑,于边框作花草纹;如王羲之撰写之集字圣教碑,上并刻七佛;如雁塔圣教序碑,上刻佛菩萨、神王像,下刻飞天像,左右边框浮雕宝相花者。亦有特于碑侧作云气纹(李 碑、李靖碑)、宝相花纹(少林寺太宗御书碑、大智禅师碑)、云龙纹(乾陵无字碑)等者。尤如太宗御书碑与大智禅师碑,浮雕菩萨、神将、瑞禽怪兽于宝相花旋回之间,其意趣之超拔,手法之雄浑富丽古今无俦。(第六九、七〇图)

碑、李靖碑)、宝相花纹(少林寺太宗御书碑、大智禅师碑)、云龙纹(乾陵无字碑)等者。尤如太宗御书碑与大智禅师碑,浮雕菩萨、神将、瑞禽怪兽于宝相花旋回之间,其意趣之超拔,手法之雄浑富丽古今无俦。(第六九、七〇图)

第六九图 唐清和郡王纪功碑

第七〇图 唐高宗乾陵无字碑

方趺 作为碑碣之台座,方趺最为普遍。方趺为长方形,上作斜面者最多,然亦有如少林寺太宗御书碑,较高,四面刻佛菩萨像与瑞兽宝花者。

龟趺 遗存者较少。余所知其最古老者乃李 碑,带古朴之风。然至升仙太子碑时加入写实手法,颇有雄壮富丽气象。清和郡王纪功碑年代最后,其大无可比俦,然多少兆起颓唐之弊。此外余尚知几许,因不太重要,从略。

碑,带古朴之风。然至升仙太子碑时加入写实手法,颇有雄壮富丽气象。清和郡王纪功碑年代最后,其大无可比俦,然多少兆起颓唐之弊。此外余尚知几许,因不太重要,从略。

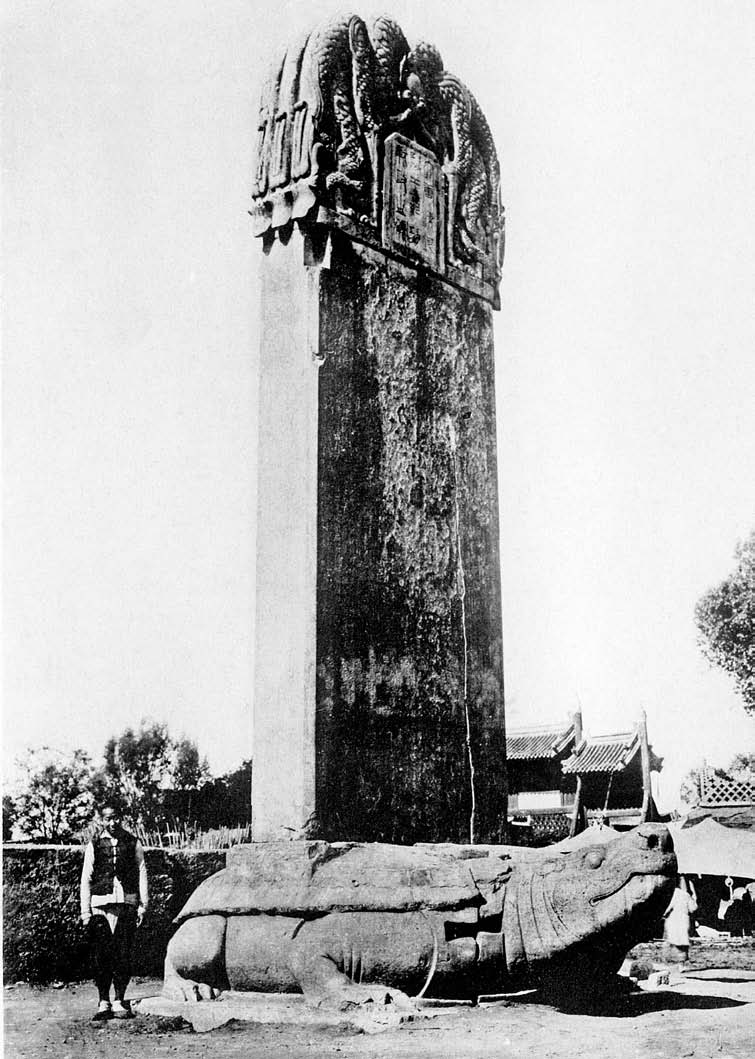

重要之唐碑 唐碑遗存者颇多,故其中尤

为值得关注者不在少数。今例示余所见规模最大者,乃河北正定清和郡王纪功碑。其碑身广七尺八寸,厚二尺四寸,包括螭首高约二十四尺。又,龟趺长十四尺,高四尺一寸五分,故其之大可惊。其次为乾陵无字碑,广六尺七寸七分,厚四尺八寸四分,高约二十一尺。[4]趺石为长方形,广十一尺四寸,幅八尺六寸五分,高二尺四寸。碑身、趺石皆由一石制成。

再次为李 碑、李靖碑、升仙太子碑,皆广约六尺,厚约一尺九寸,高约十八尺。龟趺李

碑、李靖碑、升仙太子碑,皆广约六尺,厚约一尺九寸,高约十八尺。龟趺李 碑长九尺九寸,升仙太子碑长十二尺一寸,虽不及前者,然犹遥遥凌驾于其他碑碣。

碑长九尺九寸,升仙太子碑长十二尺一寸,虽不及前者,然犹遥遥凌驾于其他碑碣。

继而举其样式、手法最杰出者,有李 碑、李靖碑、雁塔圣教序与雁塔圣教序记两碑、明征君碑、少林寺太宗御书碑、大智禅师碑与多宝塔感应碑等。

碑、李靖碑、雁塔圣教序与雁塔圣教序记两碑、明征君碑、少林寺太宗御书碑、大智禅师碑与多宝塔感应碑等。

具特殊形态之碑 除上述普通碑外,唐代还创出未曾有之崭新样式石碑。首先应举出者乃石台孝经碑与嵩阳观碑(河南登封)。(第七一、七二图)

第七一图 唐嵩阳观圣德感应碑

第七二图 唐太宗晋祠铭碑

乾陵述圣碑与玄宗御书华岳庙碑规模硕大,到底不能如普通碑由一石制成,故重叠数石为碑。乾陵述圣记碑重叠五层方六尺一寸四分、高四尺左右巨石为碑身。碑立于方九尺七寸七分、高二尺九寸大方趺上,冠有模拟瓦葺石盖,[5]然今已仆倒,卧于地面。玄宗御书华岳庙碑规模更大,恐系中国古今最大石碑。可惜碑阁曾遭祝融之灾,碑石亦烧残,今仅存碑身最下方之一石与趺石。又如乾陵述圣碑,碑身乃数石垒成,最下方一石广十一尺,幅六尺,高七尺许,故可以想见当初规模之大,实可与玄宗御书纪泰山摩崖碑[6]一竞高下,同样东西无俦,君临古今碑碣之上。

唐太宗晋祠之铭碑 今碑身与螭首保存完好,然方趺系后世修补。螭首颇雄壮富丽,然未刻鳞甲,故手法稍嫌简单。碑额异常大。因属贞观二十一年造,故为唐碑开初之作,然北朝碑样式、手法至此已臻完善,足成后世蓝本。碑身广四尺五分,厚八寸五分,高六尺四寸五分,螭首高约三尺。

孔子庙堂碑 此碑系虞世南奉敕于武德九年(626)撰文并书写。贞观年间碑成,不久因文庙罹灾烧毁。长安年间再刻,然亦不知何时消失,今存文庙者乃宋初王彦超复刻。故碑文与篆额一如原样,然螭首技法拙劣,不足观也。今立于文庙仪门前亭,特以砖壁保护之。

虞恭公温彦博碑 唐太宗昭陵筑于西安以北百余里九嵕山绝顶,自山上至山下散布无数功臣、亲戚之陪冢。此类陪冢犹遗当时碑者众。关于此陪冢碑拟另文论述。温彦博碑亦为其中之一,螭首极为雄壮富丽,碑侧阴刻云气纹作为装饰。碑身立于方趺上,广三尺七寸九分,厚一尺二寸三分,高约十二尺五寸,为初唐碑代表作。(第七三图)

第七三图 唐虞恭公温彦博碑

梁文昭公房玄龄碑 立于同为唐太宗昭陵陪冢房玄龄墓前。螭首为初唐时已然充分成熟之样式。蛟龙相背,互相虬结,举后脚承宝珠,气象雄伟豪迈壮丽,实为初唐碑杰作。广四尺二寸四分,厚一尺四寸二分(高度漏测)。(第七四图)

第七四图 唐梁文昭公房玄龄碑

慈恩寺大雁塔内大唐三藏圣教序碑与大唐三藏圣教序记碑 慈恩寺距今西安南门外八里,唐贞观二十二年(648)始建。大雁塔于永徽三年(652)由玄奘三藏所建,砖筑五层塔。其上层筑石室,南面立太宗、高宗之三藏圣教序与序记碑。而此塔乃砖表土心,故草木钻出,逐渐颓圮,因而至长安年间改筑为七层砖塔,即今所存之大雁塔。该塔一层南面入口左右各设一广四尺八寸四分、深九尺二寸之小室,沿其后壁东立圣教序碑,西立圣教序记碑,其前设门扉,然于今唯存蹴放石。

两碑同形同大,以黑大理石做成,立于方趺上,碑身下广上狭,其上浮雕释迦、两罗汉、两菩萨、二天人,其下浮雕三天人,左右边框刻以富丽之宝相花纹,碑身上冠以螭首。技巧精练,实为初唐碑杰作。

碑文太宗碑如普通方法,由右向左刻写,高宗碑由左向右逆向刻写。此为当初两碑并立石室内,前者于右,后者于左之故。

碑身底边广三尺三寸,顶边广二尺八寸六分,高五尺八寸七分,趺石广三尺八寸四分,高一尺三寸七分。(第七五图)

第七五图 大唐三藏圣教序碑

国子祭酒孔颖达碑 立于同为唐太宗昭陵陪冢孔颖达墓前。碑身三分之二今已没于地下,螭首刻画深,鳞甲宝珠鲜艳,技巧极为洗练。侧面刻图纹,然颇漫漶。(第七六图)

第七六图 唐国子祭酒孔颖达碑

鄂国忠武公尉迟敬德碑 唐太宗昭陵陪冢碑之一,今半没土中。螭首制法与普通所见者相异,两龙于碑头盘虬如结绳。意趣新颖,工艺卓越,侧面刻有极富丽之花草图纹。(第七七图)

第七七图 唐鄂国忠武公尉迟敬德碑

兰陵长公主碑 亦唐太宗昭陵陪冢碑之一。螭首样式略相似于房玄龄碑,而比后者高,毋宁以匀称美胜出。然侧面缺图纹。(第七八图)

第七八图 唐兰陵长公主碑

五、宋金碑之样式(第七九、八〇、八一图)

第七九图 宋梦英篆书千字文碑

第八〇图 宋中岳中天崇圣帝碑

第八一图 宋新修嵩岳中天王庙碑

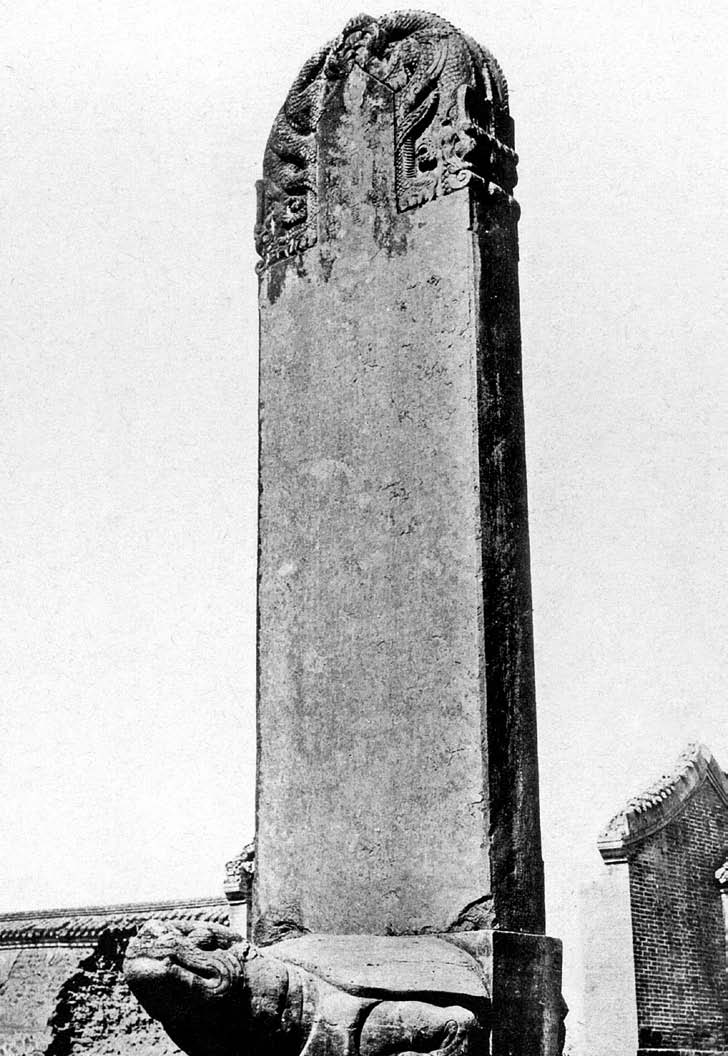

碑碣样式大成于唐,后世几无变化。宋碑毕竟为唐碑之延续,蹈袭唐之手法,然技巧渐衰。而宋初螭首形制、碑侧图纹犹颇雄伟壮丽,足可与唐比肩者不在少数。西安碑林太祖乾德元年(963)所立“梦英篆书千字文碑”,其技术之精妙几与唐碑无区别。河南登封中岳庙之“大宋新修嵩岳中天王庙碑”亦成于太祖开宝六年(973),龟趺背甲边缘刻云纹,碑座侧面作云中骑师神像,碑身侧面浮雕优雅宝相花,仿佛唐大智禅师碑,更于下部浮雕五仙童奏乐歌舞状等,极为富丽。然碑过高,螭首失于小,缺乏匀称美,相较唐碑颇有不及之处。山东泰安东岳庙“大宋东岳天齐仁圣帝碑”,建于真宗大中祥符六年(1013),龟趺广七尺一寸三分,厚二尺二寸,含螭首高约廿五尺,系余所见宋碑中最大者。龟趺左右侧、碑座侧面边框环绕牡丹、唐草,内刻云龙纹,更于龟趺下部石基上方刻波纹,其四周浮雕山岳状,为唐碑所未见。螭首有优雅之风,然雕刻浅,有略平之嫌。登封中岳“中岳中天崇圣帝碑”建于真宗大中祥符七年(1014),为宋初代表作,龟趺雄壮豪迈,螭首亦秀丽,然有过于拘泥典范之弊。

河南偃师升仙观“宋重修升仙太子大殿碑”建于仁宗明道二年(1033),碑身在方趺上,边框刻宝相花纹,螭首甚雄健,工艺可追唐碑,实为宋碑之白眉。(第八二图)

第八二图 宋重修升仙太子大殿碑

宋碑过于株守唐碑形制如斯,或于碑身边框与侧面刻花纹,虽有颇可观处,然毕竟属模仿,伴随时代变迁逐渐陷于颓唐纤弱之弊。

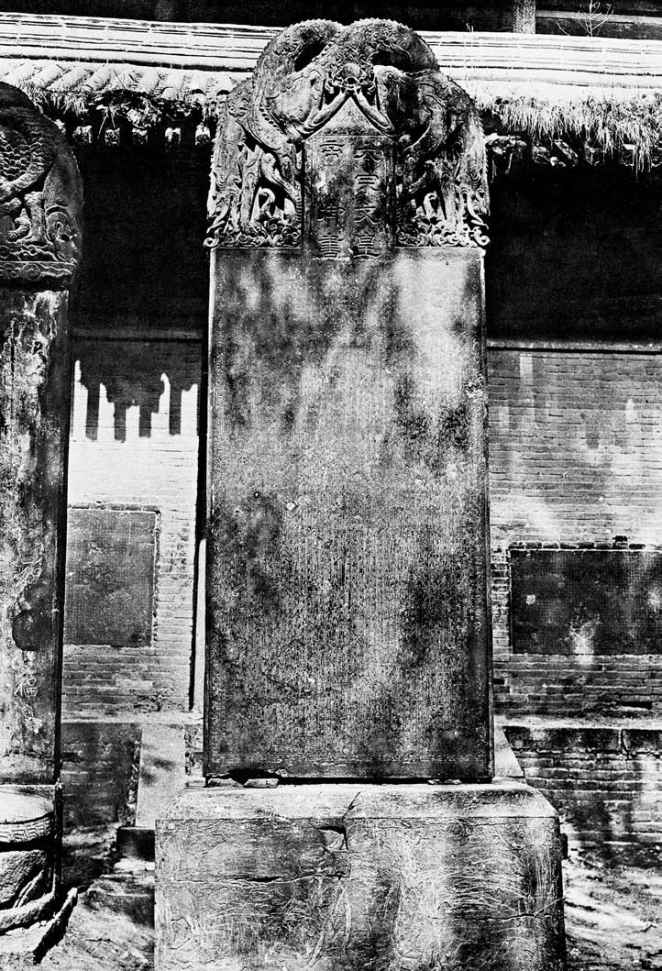

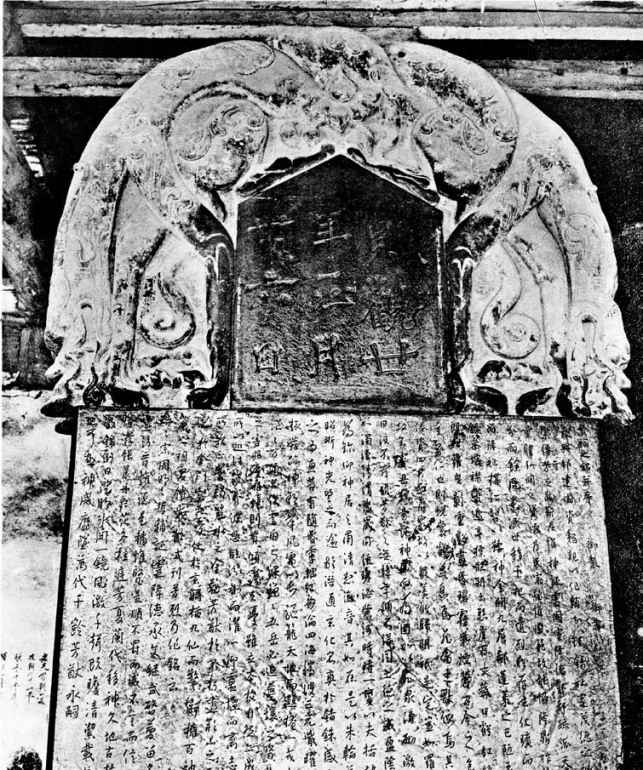

不过,宋碑中于宋初多少脱离唐制,尝试新颖手法者并非阙如。山东曲阜文庙“大宋重修衮州文宣王庙碑”,建于太宗太平兴国八年(983),立于雄伟壮丽之龟趺上,碑身边框绕以宝相花,螭首比之唐碑颇低,碑额既广且大,二龙盘虬于左右,其手法与面目已变,工艺亦洗练,盖宋碑中最值得注目之杰作。碑额边框与上部三角形内亦刻有宝相花纹。(第八三图)

第八三图 宋重修兖州文宣王庙碑

金碑亦仿宋祖述唐制,然相较于宋工艺衰颓,亦有蹈袭上述宋碑新手法者。山东曲阜文庙“大金重修至圣文宣王庙碑”即此。螭首低,碑额大,颇雄伟壮丽,然刻画浅,略有鄙俗之风。即便如此,于金碑中仍为大作且优秀。龟趺气象亦颇豪迈雄健。(第八四图)

第八四图 金重修至圣文宣王庙碑

要而言之,宋金碑毕竟不出唐碑范畴之外,虽有尝试变化者,也不过略施以改窜而已,未创造出新形式。技巧亦颇有可观之处,但与时间变化一道走上衰颓一途。

又,完全脱离普通唐碑形制者有泰阴碑。此碑作屏风状,上部刻涌云状,手法珍稀,仅此可归入宋碑之创新案例。

宋金碑无法脱离唐碑传统形制,唯甘于模仿蹈袭,而朝鲜于高丽时代继承新罗文化,创造出如玄化寺碑、玄秘塔碑、大觉国师碑之奇特崭新之样式,其现象值得玩味。对照彼此二者异同一目了然。

六、元碑之样式(第八五、八六图)

第八五图 元加封公国复圣公制词碑

第八六图 元重修尊经阁记碑

元碑碣样式蹈袭宋制。如“宋金碑之样式”条所说,宋碑不过系唐碑之延续,故元碑毕竟不过为唐碑之末流,唯株守旧制而已,全无独创性,未显示清新泼辣之迹象。不过其间并非全无稍事变化改窜者,然亦因此陷入纤弱怪异之弊。而于螭首于龟趺,亦有气象颇豪迈雄健者。

螭首 今就实例概述之。三原县文庙大元加封圣号碑、西安文庙奉天路重修庙学之记碑(至正六年,1346)最为模仿唐制,西安文庙皇元加圣号诏碑虽出唐制,然刻画过深,反倒形显疲弱。济宁文庙大元加封宣庙碑二龙盘虬,处处点缀云纹,手法珍异,然轮廓纷乱,有鄙俗之憾。曲阜颜子庙大元加封公国复圣公制词碑与大元敕赐先师允国复圣公新庙碑之螭首,于圭额二龙左右相对,相互盘虬,亦与前者相同,拘泥于技巧之末,反失气魄。济宁文庙重修尊经阁记碑与前者相同,二龙左右相对,其上部轮廓中央凹陷,两肩稍凸,龙颜、龙体、龙脚全然无力,极纤弱。

元碑一步不出唐宋碑范畴外,略尝试变化者终归失败,最终未能创造出清新手法,为憾。

龟趺 亦乃唐宋制度之延续,往往有作风写实、精神雄伟壮丽者。西安文庙皇元加圣号诏碑之龟趺堪称杰作。济宁文庙元碑之龟趺并非无纤弱之嫌,然意趣古朴。曲阜文庙元大德十一年(1307)所建蒙古字、汉字双碑龟趺与至元九年(1349)建曲阜颜子庙大元敕赐先师允国复圣公新庙碑之龟趺,无论态貌,抑或龟甲,手法皆颇瑰丽,亦不失为元代杰作。

要而言之,元碑龟趺亦出自唐宋遗制,一步不能出其之外,然往往刻画写实,相应手法并非无可观者。

碑身 唐宋时代或于碑身边框刻宝相花纹,或于碑侧刻花纹和升降龙等作为装饰,然元碑整体意趣简略,尝试华丽雕饰者几近于无。

关于中国碑碣之文章,曾以在病床口授于犬子,使其代读于文部省主办之书道讲习会后,以《中国碑碣形式之变迁》为题将草稿付印之形式分发给知己好友。本篇采集广泛,现将分别发表于《书道全集》第二、四、六、八、九、十八、十九各卷之文章归集,假以《中国碑碣之样式》为题载录。

————————————————————

[1] 此二书分别为宋朝杜大珪与明朝徐朝文所纂,虽咸为名臣碑传,但皆与碑石史料有关。——译注

[2] 清代陆绍闻著。碑刻汇编,二十一卷,所收始于汉代,止于金代,共碑志四百二十八件,皆为《金石萃编》所未收录者,体例悉依前编旧制。原附于《金石萃编》书后行世。——译注

[3] 飞白书亦称“草篆”,一种书写方法特殊的字体,相传系由蔡邕而作。——译注

[4] 此处记为“广六尺七寸七分,厚四尺八寸四分,高约二十一尺”,而前文讲“2.高宗乾陵”部分(947)又记为“宽幅约六尺五寸,厚四尺八寸许,高二十一尺左右”。实际上无字碑高7.53米,宽2.1米,厚1.49米。——译注

[5] 此处记为“重叠五层方六尺一寸四分、高四尺左右巨石作为碑身。碑立于方九尺七寸七分、高二尺九寸大方趺上,上冠以模拟瓦葺石盖”,而前文“2.高宗乾陵”(947)又记为“以四尺五寸见方石头堆积七层,上载盖石”。实际上“述圣记碑”高6.3米,宽1.68米,上有庑殿式顶盖,下有线刻兽纹基座,中间为5段,共7节,也称“七节碑”。

[6] 原文如此。似为上述华岳庙碑。——译注