第十二章 辽宁省义县奉国寺大雄宝殿

目录

序言

一、总说

二、大雄宝殿建造时间

三、大雄宝殿之结构样式

1.平面

2.细部

四、佛像

五、建造时之尺寸与建筑物尺寸

结论

序言

1932年10月上旬,余与工学学士竹岛卓一以调查中国东北建筑物遗迹为目的,从东京出发,10日到大连,14日至沈阳,于该地受到奉山铁路局局长阚铎先生款待时,希望能在调查沈阳、长春、开原、铁岭、辽阳、鞍山遗迹后至锦县调查该处砖塔。阚铎先生答,其北方之义县亦存有砖塔与北魏太和年间石窟。余夙闻松井等、箭内互、稻叶君山三位先生曾探访过该石窟,亦渴望有机会进行调查,故将此探访活动纳入余等日程。

之后余等历访前述沈阳等地,28日从沈阳出发到锦县,29日赴义县,30日探察北魏石窟万佛堂,见到十多处虽已破败然犹存当年风貌之石佛、千体佛、阳刻天人壁、顶棚等遗物,不免喜出望外。匆忙大致调查后于午后3时返回义县城内,先至东北隅之奉国寺,意外发现其大雄宝殿不仅样式属辽代建筑,而且规模宏大,故于惊喜之余愕然忘我。原定直接调查城内砖塔,翌日返回锦县,然为此偶然大丰收,决定延宕日程一日。其后访忽忽寺,至嘉福寺,得知其砖塔亦属辽代,探查一直持续至日暮时分。翌日31日再访奉国寺,余主要从事记录并摄影,竹岛进行测量亦拍摄。翌日11月1日余等离开义县前往早朝寺,余画斗拱示意图,竹岛拍摄。

余等不过花费一日多时间研究此大雄宝殿,因日程原因无法充分调查,亦无暇一一读取存于大殿内外之众多石碑,颇感遗憾。详细研究只能留期他日。今仅就此次调查梗概向学界报告。

余等旅行时该县土匪出没无常,处于极危险状况,然承阚铎先生自沈阳派遣铁路监察员及数名警员随行,又承锦县驻屯军好意,沿途受到周到保护,得以平安完成工作,欣喜异常。另,奉山铁路局荒木清三先生受阚铎先生之托,自沈阳起始终同行,于调查方面给予众多帮助,深以为福。借此机会对上述各位表示衷心感谢。

于此仅述奉国寺大雄宝殿,至于北魏万佛堂与义县城内辽砖塔待有其他机会说明。

一、总说

余等于1931年5月在河北省蓟县发现中国现存最古老之木构建筑、辽代独乐寺观音阁与山门,并撰文刊于《美术研究》第八号(1932年8月)。去年10月又于中国东北义县城内发现辽代建筑奉国寺大雄宝殿。此系年代次于前者东北最古老木构建筑。此次发现出于预想之外,故兴味盎然。

余于大连购得八木奘三郎著作得知义县城内有大伽蓝,称“奉国寺”,殿内有金、元、明、清碑碣。据此类碑文记述,寺建于辽开泰九年(1020),其后于金明昌年间、元大德年间、明嘉靖年间等重修。关于其建筑年代过去因无明确记述,故余等将其视为中国普通伽蓝,未将寺庙考察置于重点,而多为其存有金元碑碣所吸引,探访时先于门外仰观大雄宝殿宏伟雄姿,一见即知其为辽代所建。及至接近观察内外细部装饰,则惊异于其保存尚属完好,其内部斗拱、藻井宝相花纹与天人图像犹鲜明,不觉发出感叹声。唯内殿并列七尊大佛像与肋侍菩萨像经后世加塑添彩,原初之美大为毁损,不胜遗憾。(第一二六图)

第一二六图 奉国寺全景

据殿内金代碑文,得知大雄宝殿系辽代建筑,又据元大德碑,明确其为辽代开泰九年所建,距今已有九百余年。见此木构建筑营造于中国东北如此偏远之地,又经几多风霜,仍完好保留至今,唯有瞠目结舌。有关此建筑年代之考证容后详述。

奉国寺位于城内东北隅,南向,房基高于平地,前方狭,后方营建大雄宝殿之处广,且以砖高筑。

伽蓝前面立单层两扉大门,其左右有侧门,皆于前方设置石阶。进门过三间木牌坊,上低矮石阶,见单层重檐歇山顶无量殿。上述皆经后世改建。过无量殿后门,一长甬道稍高向北延伸,过石台阶可达月台上。月台后面宏伟大雄宝殿巍峨矗立。甬道与大雄宝殿西侧一廓内并列僧房及其他建筑。

二、大雄宝殿建造时间

文献缺少奉国寺沿革介绍。今殿内存之金明昌年代碑文最为古老,且清晰显示当时情状。全文录于下:

宜州大奉国寺续装两洞贤圣题名记

奉使礼部尚书历阳张 邵 撰 草茅士刘永锡书

自燕而东列郡以数十东营为大其地左巫闾右白霫襟带辽海控引幽蓟人物繁夥风俗淳古其民不为淫祀率喜奉佛为佛塔庙于其城中棋布星罗比屋相望而奉国寺为甲宝殿穹临高堂双峙隆楼杰阁金碧辉焕潭潭大厦楹以千计非独甲于东营视他君亦为甲当亡辽时寺有僧曰特进守太傅通敏清慧大师捷公以佛殿前两庑为洞塑一百二十贤圣于其中饰以众彩加以涂金巍峨飞动观者惊竦而四十二尊庄严未毕自辽乾统七年距今三十余岁矣圣朝天眷三年沙门义擢以迁为寺主乃与尚座义显都和义谦议续而成立咨于寺众谋于郡人不期而同皆以为可计四十二尊众彩涂金庄严之费约用钱千万于是本郡节度使镇国上将军高公闻其事首以清俸助缘余各施金帛有差鸠公庀徒经营有序乃以檀越为名氏依施财先后为名次列于碑刻用告来者

明昌三年正月旦日前管内僧政清慧大师赐紫沙门觉俊立石

宜州即今义州古名。《辽史·地理志》[1]载:

宜州崇义军上节度本辽西絫县地

故知义州辽代称宜州。而如碑文,金代亦同样称宜州。据碑文可知当时城中塔庙星罗棋布,其中以奉国寺规模最为宏大。辽代僧人清慧大师捷公于佛殿前东西对峙两庑内塑洞窟,安置一百二十尊圣贤像,众人为其庄严景象而惊悚。又作四十二尊,然未完成即告中止。据此可确知佛殿及其前两庑辽代即有。碑载辽乾统七年云云,故可知于此两庑塑洞窟,造一百二十圣贤像与四十二尊乃辽代乾统七年所为,佛殿比之更为古老。

碑载“自辽乾统七年。距今三十余岁矣。圣朝天眷三年”云云。辽乾统七年即公元1107年,金天眷三年即1140年,其间相隔三十三年,故碑记“距今三十余岁”之“今”指天眷三年。此天眷三年沙门义擢等为半成品四十二尊涂金傅彩始得以完成。至明昌三年(1192)勒其缘由于石,即此碑。

据此碑可知大雄宝殿创建于辽代,至少在乾统七年以前。

此金碑南面有元大德七年癸卯(1303)所立,题有“大元国大宁路义州重修大奉国寺碑并序”之大碑。曰:

夫佛法之入中国历魏晋齐梁代代张皇其教降而至于辽割据东北都临潢是为事佛辽江之西有山曰医巫闾广袤数百里凡峰开地衍林茂泉清无不建立精舍以极工巧去巫闾一驿许有郡曰宜州古之东营今之义州也州之东北维寺曰咸熙后更奉国盖其始也开泰九年处士焦希赟创其基其中也特建守太傅通敏清慧大师捷公述其事终也天眷三年沙门义擢成厥功

据此碑可知辽、金之宜州至元改称义州,寺名初称咸熙,后更名为奉国。而且文献始见其创建于开泰九年,处士焦希赟为开创人。其后明昌碑所见乾统七年清慧大师捷公与天眷三年沙门义擢之复兴事业于此大碑亦有记述。大碑亦记载大德七年帝之妹、公主普颜可里美思携驸马宁昌郡王发愿重修伽蓝一事。

此外,殿内嘉靖十五年立“补修奉国寺圣像记碑”祖述前碑,称“初建其时大辽圣宗开泰九年”,又称“大明成化廿三,骠骑将军右参□□公雄谒斯视废。弗忍凋残,叹前人创修之艰,悯将来摧颓之易,捐已赀帛,命工修饰。”又,康熙四十五年“大清国重修义州大奉国寺碑记”曰:

始创于辽之开泰九年而其重修则元之大德七年也历有明三百年屡葺屡毁碑石累累至本朝康熙三年有山海关衲头僧募赀修葺至康熙十三年而告成至三十三年地震栋宇摧 像饰漶剥风雨不蔽靡复旧观

像饰漶剥风雨不蔽靡复旧观

以下记述城守尉赵公讳辛珠等人助力,不出三年修缮告终之事。

根据上述碑文可知奉国寺大雄宝殿系辽开泰九年创建,其后无祝融之灾,唯于辽乾统七年、金天眷三年、元大德七年、明成化二十三年、清康熙十三年与三十七年等加以修缮。

《盛京通志》[2]“祠祀条”载:

奉国寺 在城内东北隅大雄宝殿四十五楹前殿五楹万寿殿三楹大门三楹寺内殿高七丈佛像称之一名七佛寺创于辽开泰中元布延库哩页额实公主施元宝千锭增修明弘治中相继修葺

其沿革皆祖述殿内碑文。

余等通过研究碑文,得知大雄宝殿创建于辽开泰九年。而根据其建筑结构样式,是否果为当时遗存未经研究尚无法证明上述言说为正确。

根据余等过去调查,如以《蓟县独乐寺》为题刊于《美术研究》第八号(1932年8月)之论文所说,现存创建年代可以确证之辽代建筑,系:

蓟县独乐寺观音阁与山门

辽统和二年(公元984)

大同下华严寺薄伽教藏殿(藏经阁)

辽重熙七年(公元1038)

应县佛光寺八角五层木塔

辽清宁二年(公元1056)

见奉国寺大雄宝殿结构样式,尤为斗拱手法,如以下“大雄宝殿之建筑样式”细部斗拱条所说,其四跳拱几与独乐寺观音阁上层斗拱一致,然缺后者支轮与小藻井,显示年代稍晚于后者;又与下华严寺藏经阁下层斗拱或佛光寺五层木塔一跳拱几乎一样,然缺后二者拳端圆曲形,与独乐寺一样仅垂直切除其端部,显示其年代略早于后二者。从斗拱发展史考察,此大雄宝殿位于独乐寺观音阁与下华严寺藏经阁中间。果如是,则由文献所得结论、辽开泰九年(1020)恰好比观音阁之统和二年晚三十六年,比下华严寺藏经阁之重熙七年早十八年,两相一致。因此不妨认为开泰九年说为正确说法。(第一二七图)

第一二七图 奉国寺大雄宝殿前面

另外部柱间斗拱下方板蟇股样式与翼状拳端样式,同独乐寺观音阁与下华严寺藏经阁亦一致:外殿系虹梁下方描画之网状彩色图纹,与下华严寺藏经阁藻井梁下图纹意趣相同;内殿大虹梁与外殿系虹梁内侧所画天人图,亦与下华严寺藏经阁藻井格间天人图样式、手法颇相似等。其细部与装饰彻头彻尾具有辽代性质,可证其系辽代创建并原样保存至今。

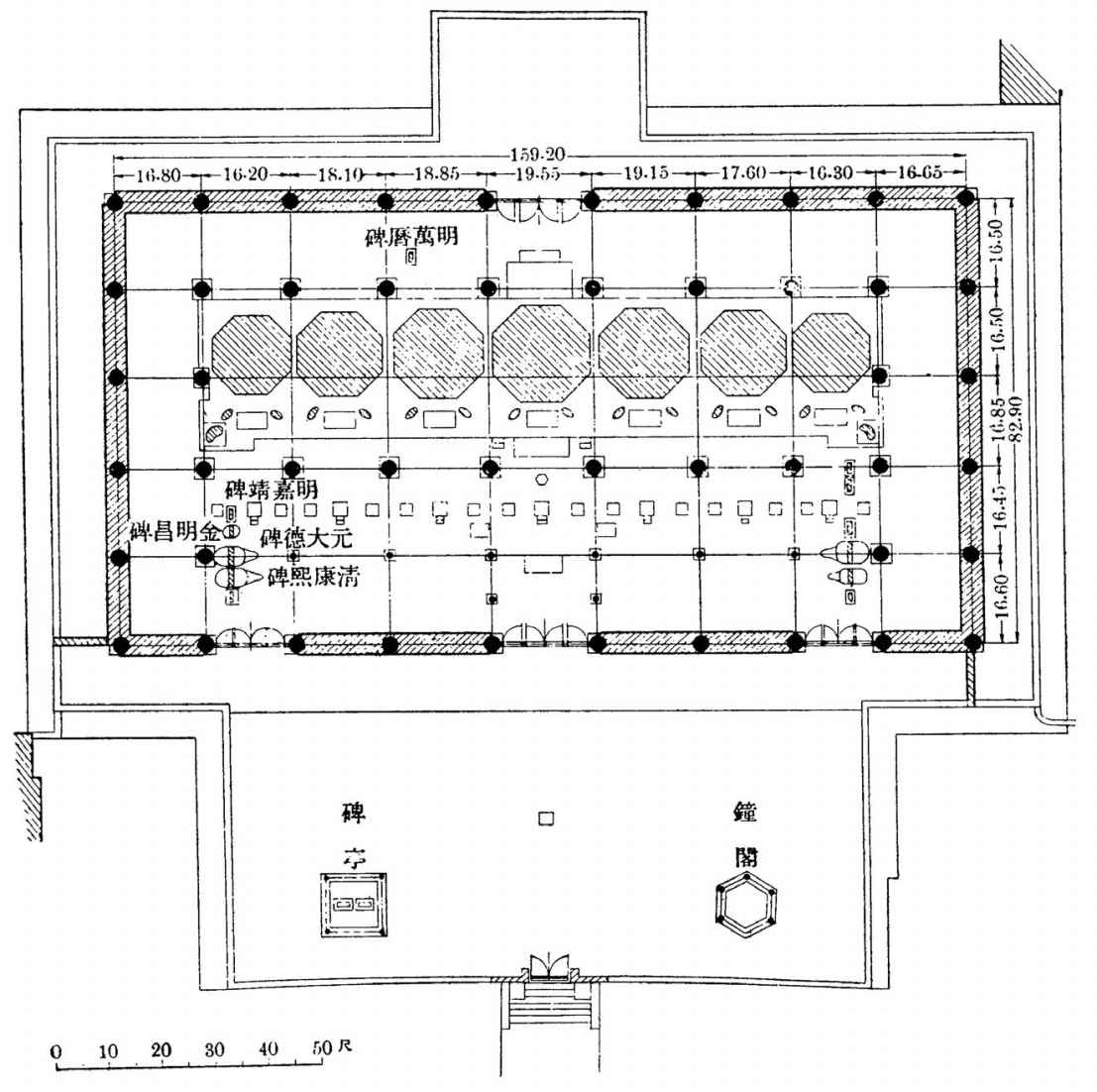

三、大雄宝殿之结构样式(第一二八图)

第一二八图 奉国寺大雄宝殿平面图

1.平面

大雄宝殿立于高约十八尺砖筑塔基上,前面有月台。塔基东西广约一百八十尺,南北约百尺,月台东西广约一百二十尺,南北约五十尺。月台前设有石阶梯,低矮砖墙绕大殿塔基与月台四周。月台上东有平面六角形钟楼,西有一二米见方碑亭,中央置有石香炉。

伽蓝所处地面稍高,大殿塔基尤高,系辽代伽蓝特色。辽重熙七年所建大同下华严寺与被认为系辽代建筑之上华严寺、善化寺(南寺)等即属于此。而作为奉国寺先驱、建于统和二年之蓟县独乐寺无此高台,可谓奉国寺伽蓝系此制度之嚆矢。又,大殿塔基前有月台,其上方东西配有钟楼、碑亭,乃辽代建筑特色。蓟县独乐寺、大同两华严寺、善化寺亦与之相同。

大雄宝殿面阔九间,进深五间,为堂堂大型建筑。正面中央与左右各第三间及背面中央皆设有入口,正面中央左右各第一、第二间设窗户。此外四面柱间悉以厚砖裹筑,包柱于内,直至柱贯下。

大殿中内殿面阔七间,进深二间。从前面二间、其他三面一间可通向外殿。内殿有高二尺五寸砖筑佛坛,上面安置七尊坐于莲座上之大佛像。

相对于面阔七间、进深二间之内殿,外殿原本宽广开阔,然后世密植细圆柱以支撑大虹梁,大大损坏内部美感。

佛坛上各本尊前置桌子,其左右有肋侍菩萨立像,两端立有二天王像。佛坛下各本尊前稍高石台上,其中央与左右皆安置石香炉与石花瓶,前面外殿两侧东立六座碑,西立五座碑。(第一二九图)

第一二九图 奉国寺大雄宝殿内部

2.细部

础石 方形,上部刻成馒头状,以承柱脚,然其内殿础石雕刻花纹。共有四种,或浮雕莲花,或花纹,或唐草纹,手法颇雄伟壮丽。

柱、柱贯及台轮 柱皆粗大,向上逐渐缩小,然无圆状突起,柱头略显粽形[3]。柱贯较高,其端出柱外,垂直切除。台轮稍薄,其端亦出柱外,与柱贯一道垂直切除。

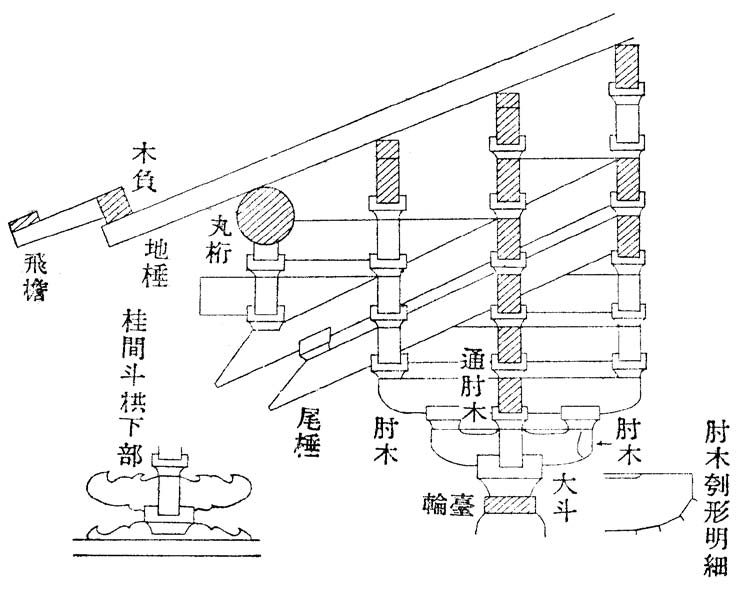

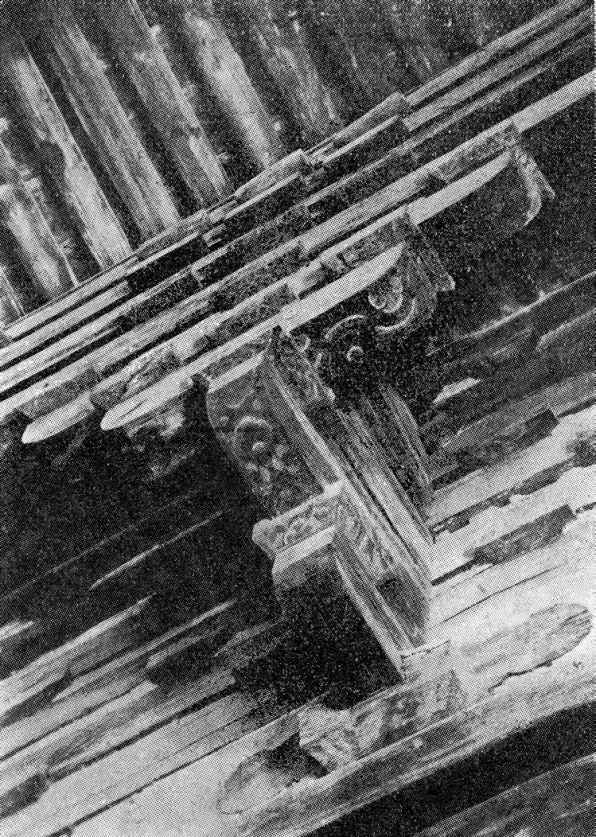

斗拱 四跳拱,第一、第二跳拱与大斗上十字交叉之肘木重叠。此外,重叠双层尾棰,上尾棰上载三斗与实肘木,以承圆檩,拳端垂直切除。其手法与独乐寺观音阁上层斗拱完全一致,使人可推想其年代相近。未发现如下华严寺藏经阁斜切端部之拳端。

柱间有四跳拱,其下方采用一种带板蟇股之稍小斗拱,以取代普通大斗。又如在独乐寺观音阁所见,有拳端状圆曲形,使成翼状,以取代附壁肘木。

斗拱规格较大,其肘木上有水刳,端部圆曲形由四个接近直线之小连弧组成,尾棰端部斜切,各层通肘木浅刻普通肘木状之圆曲形,其端部载卷斗,等等,皆与独乐寺观音阁与下华严寺藏经阁等普通辽代建筑手法相同。

内部斗拱于柱上使用双层肘木以承系虹梁,于柱间载二层肘木于二跳拱上,以支撑上方四层通肘木。

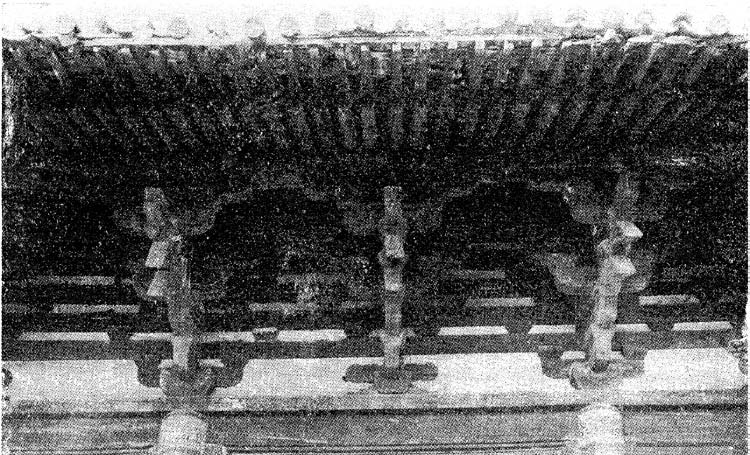

屋檐 系双椽结构(双檐),飞檐较短。地椽圆,飞檐方,然端部皆多狭小。椽间狭小而木料规格大,故颇呈庄重态貌。独乐寺观音阁屋檐经后世改建已失原貌,而此屋檐原样保留,弥足珍贵。又,檐隅如他例所见呈扇椽状。(第一三〇图)

第一三〇图 奉国寺大雄宝殿斗拱及屋檐

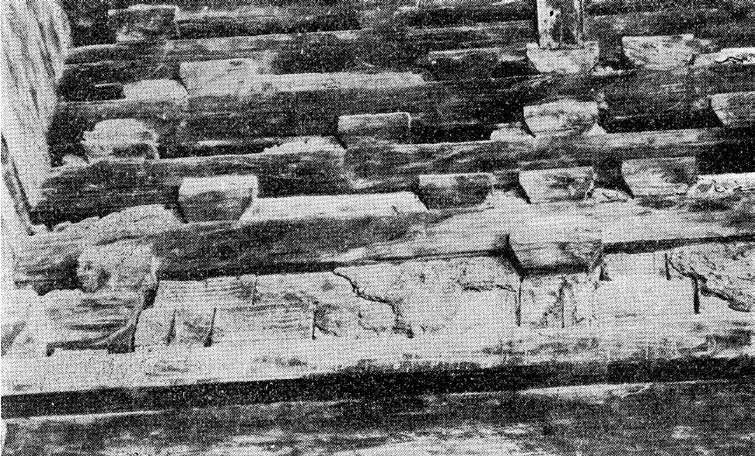

屋顶 四角攒尖顶,出檐多,坡度缓,颇呈稳定庄重态貌,一见即可联想到日本唐招提寺金堂。圆瓦与平瓦交错铺葺,其巴瓦、唐草瓦中含原初使用之瓦,然屋脊两侧图纹砖、两端鸱吻及垂脊之兽吻皆经后世修缮。巴瓦中有双凤纹者,唐草瓦中有雷纹一类图纹者,可认为系原初旧瓦。又,有狮子图纹之巴瓦与以指压下端作波纹形之唐草瓦,亦可认为系次于前者之旧瓦。(第一三一、一三二图)

第一三二图 奉国寺大雄宝殿斗拱示意图

第一三一图 奉国寺大雄宝殿斗拱

入口 大雄宝殿前面中间及其左右第三间设入口。飞贯上方铺竖板,下方以小柱分作三个区划。中区广,设双开栈门,左右区窄,容一开栈门。疑为古制,然又恐后世改作。

窗 正面中间左右第一、第二间砖筑腰壁上方开窗。系格子窗。窗棂间中央入三贯。一般认为系金天会、皇统年间建成之大同善化寺(一名南寺)三圣殿之窗与此手法几乎一致,故为当初遗制。

地面 铺方砖。

顶棚 内殿各前后柱间架大虹梁,于其上作粗大棹缘顶棚[4]。然此棹缘顶棚乃后世补作,当初恐无顶棚,可见屋顶椽条。此大虹梁与外殿之系虹梁、柱贯、斗拱皆施彩绘,然仅此棹缘顶棚手工稚拙,不施彩绘,且过于低矮,各本尊背光顶部未收纳于其下方,而由隙间出于其上部。此皆后世补作之明证。(第一三三、一三四图)

第一三三图 奉国寺大雄宝殿内部藻井

第一三四图 奉国寺大雄宝殿内部斗拱间小壁

外殿无顶棚,可见屋顶椽条,仅用四周侧柱上三四层系虹梁权充顶棚。手法稍显粗糙,多少带有野趣。

壁 除入口与窗外,柱贯以下墙壁悉以砖厚筑,包裹侧柱。内外斗拱处墙壁横向砌砖,粉以石灰。从粉刷剥落处可看出砖内面有粗绳击打痕迹,此类砖系辽代特有,一般认为系辽代建筑之义县嘉福寺白塔、辽清宁年间锦县大广济寺白塔亦使用此类砖。

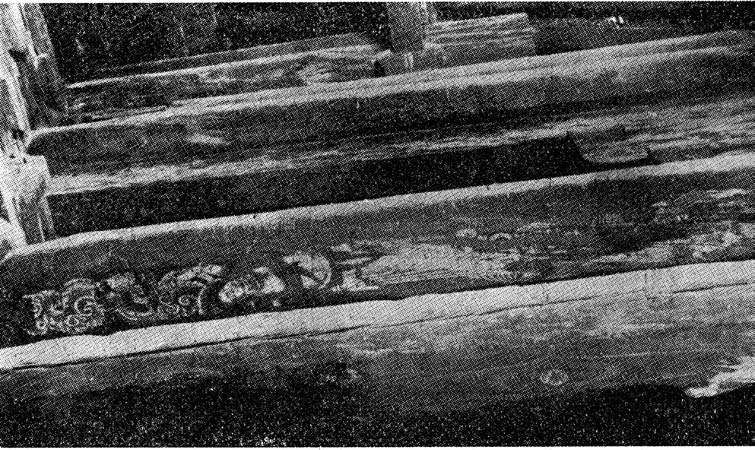

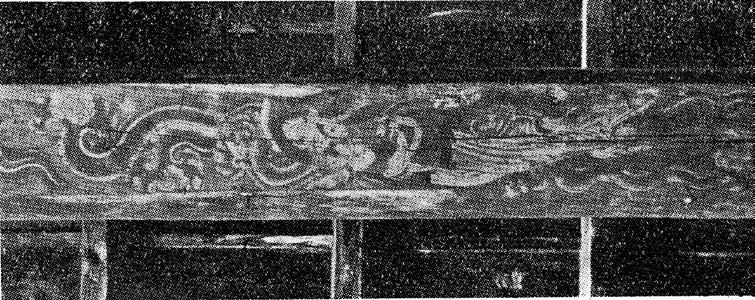

装饰 中国最古老木构建筑、蓟县独乐寺观音阁内部装饰极其简单,无任何纹饰,施于外部之藻绘为近世补加,手法拙陋,损害建筑之美观。而奉国寺大雄宝殿内部有幸原样存有当初色彩装饰。虽略有剥落毁损,然大多犹鲜明如初。盖中国于后世修缮之际,原本缺乏保存原初装饰意愿,普遍重新进行粉刷,彩绘新图纹。故吾等常抱遗憾:建筑物为旧,而装饰皆为后世改变。所幸前些年发现大同下华严寺藏经阁内部藻井留存当初辽代图纹,今于奉国寺大雄宝殿亦发现当时原样藻彩,当曰考古界之幸事。下华严寺藏经阁装饰主要集中于格子藻井,此大雄宝殿彩绘则直接施于无藻井之屋顶下,比前者早十八年。除敦煌千佛洞石窟内装饰外,中国东北地区现存者最为古老。(第一三五、一三六、一三七图)

第一三五图 奉国寺大雄宝殿内部斗拱装饰

第一三六图 奉国寺大雄宝殿系虹梁下部装饰

第一三七图 奉国寺大雄宝殿大虹梁下部装饰

建筑外部当初恐施彩饰,但于今完全剥落,不留痕迹。唯柱头以色彩绘雷纹与龟甲纹,系后世补加。

内部柱面彩色完全剥落,但斗拱以上部分遗留较多。插图显示斗拱装饰,肘木与斗部分明显可见美丽宝相花纹。又,内外殿上方椽条屋顶下大虹梁与系虹梁彩绘网状纹、天人、宝相花纹,手法精美,犹如天人图,与日本藤原时代初期之佛画有密切关系。

于此当留意者,系绘于系虹梁内侧之网状纹。此网纹由流畅美丽之曲线构成,各网线中央有花纹。此网状纹亦施于下华严寺藏经阁格子藻井之格缘,系辽代图纹特色。而金元以后似几近绝迹。

大雄宝殿内外殿最初恐柱子至斗拱、藻井皆施此类藻饰,景象极为庄严富丽堂皇,然后世于内殿上方安装粗俗拙陋之藻井,隐蔽其上方装饰,而且其他部分或剥落,或为尘埃蒙蔽,仅得见其一部分,可惜。

壁画 大殿内部四壁绘有佛画。正面窗下壁面分东西画十八罗汉图,其他壁面各柱间画大佛像,颇带古风,然恐最早不超过明末之前,或改描于成化、万历年间。是否如此待今后研究。

四、佛像

内殿佛坛安置七尊塑造大佛像于各自莲座上。莲座高七尺,佛像高约二十尺,其后皆有透雕大背光,然其顶部为后世补加之藻井掩蔽。

如此七尊高大金色佛像罗列内殿,其场面颇为壮观。各佛像前左右安置高七八尺许彩塑肋侍菩萨立像。

此类大佛像与菩萨像躯体皆匀称健美,面相颇温和美丽,略有辽代遗风,然惜于后世增塑补彩,已损当初之美。又,背光过于纤细精巧,缺往昔雄伟气象,恐后世改作。(第一三八图)

第一三八图 奉国寺大雄宝殿内佛像

五、建造时之尺寸与建筑物尺寸[5]

余研究大雄宝殿柱间尺寸后大体知道当时所用尺寸。首先,正面中间为十九尺五寸五分。可推想当初恐计划修建二十尺。求当时尺寸单位,

19.55÷20=0.9775

即当初一尺等于日本曲尺之约九寸七分七厘五毫。以此九寸七分七厘五毫除大殿全长一百五十九尺二寸,得当时计划尺寸。即,

159.2÷0.9775=162.86

四舍五入,为百六十三尺。假定此为当时辽尺尺寸,反过来以此除曲尺之一百五十九尺二寸,则可得辽尺单位。即,

159.2÷163=0.9767

即九寸七分六七。将此视为辽尺一尺,以此除大殿宽度八十二尺九寸,得当时计划尺寸。即,

82.90÷0.9767=84.87

四舍五入,整数为八十五尺。如前法,反过来以此除曲尺之八十二尺九寸,则,

82.90÷85=0.9753

即九寸七分五三。

将此与大殿长度换算获得之九寸七分六七平均,为九寸七分六厘。即,

(0.9753+0.9767)÷2=0.976

此九寸七分六厘为此殿长度与宽度换算获得之辽尺单位近似值。由此可算出大殿各柱间当时计划尺寸。

| 正面中间 | 二十尺 |

| 左右各第一间 | 十九尺五寸 |

| 第二间 | 十九尺 |

| 第三间 | 十七尺 |

| 隅间 | 十七尺 |

| 侧面五间各 | 十七尺 |

与前述正面全长一百六十三尺,侧面全长八十五尺一致。吾等由此可知辽代尺寸与用此尺寸计划建造之各柱间尺寸。

此辽尺之九寸七分六厘恐沿用隋唐尺寸。有关唐宋尺寸本应有所论及,然与此大雄宝殿无直接关联,故从略。

结论

如前述,奉国寺大雄宝殿系建于辽开泰九年,即距今九百一十三年前之建筑,仅次于独乐寺观音阁,为中国东北地区现存最古老木构建筑。往昔于如此偏僻之地,营造如此壮丽之大伽蓝,足见辽代佛教势力与文化发展有异常惊人之处。后世虽经几次修缮,然柱、斗拱、屋檐以及内部藻井之原始材料有幸得以留存,且未按中国普遍之习惯加以色彩改变,原装饰得以保持较鲜艳色彩,系其价值得以进一步提升之缘由所在。

本篇曾刊载于《美术研究》第二辑第十四号(1933年2月)。

————————————————————

[1] 为十六部正史《地理志》之一。现通用的《辽史》为元顺帝时脱脱等人所撰,凡一百一十六卷(含《国语解》一卷),《地理志》占其中的五卷。——译注

[2] (清)阿桂等纂修,系清代前期东北地区内容最丰富、体例最完备的一部地方总志。

——译注

[3] 中国古代柱子的一种装饰形式,指柱之上下渐次窄小而略带圆形的部分。多见于禅宗建筑。——译注

[4] 此“棹缘顶棚”乃日文“棹缘天井”的译词。查询网页未见有此顶棚的说明和译词。该日文顶棚的意思是木构住宅最为常见的顶棚之一。即用细横木(棹缘)按30—60cm(普通45cm)的间隔、以直角方向固定在顶棚上形成的一种普通装饰顶棚。——译注

[5] 原书之计算与数字较为费解,且恐不无错误。于此照译如上。——译注