第十三章 大同大华严寺

目录

序言

一、下华严寺伽蓝

1.上、下华严寺大雄宝殿与薄伽教藏殿建造年代

2.创建后之沿革

3.伽蓝之配置

4.薄伽教藏殿

01.建筑

02.藏经阁

03.佛像

04.海会殿

二、上华严寺伽蓝

1.伽蓝之配置

2.大雄宝殿

序言

1918年5月余游大同,参观上、下华严寺,当时预定另择日期详细调查,然因旅行原因最终丧失该机会。余认为上华严寺之大雄宝殿、下华严寺之薄伽教藏殿与海会殿系辽代遗物,乃中国现存最古老之木构建筑,然如前述原因,于匆忙之际仅止于记录其概略,事后遗憾不已。前些年与常盘博士共同编著《中国佛教史迹》,其中论及上、下华严寺,然其说明过简,故于1931年6月与竹岛工学学士再赴大同访此二寺,得以较详细之调查与拍摄,尤于梁下发现墨铭,始明确下华严寺薄伽教藏殿系辽重熙七年(1038)所建,更知其内部安置之许多佛像亦为同时代重要遗物。于今再说上、下两寺之建筑与雕刻,以补前稿之不足。

一、下华严寺伽蓝

1.上、下华严寺大雄宝殿与薄伽教藏殿建造年代

前文曾说今上、下华严寺旧合称大华严寺。关于其创建年代,明成化元年“重修大华严寺感应碑记”曰:“稽诸始创,肇自李唐”。万历九年“上华严寺重修碑记”曰:“厥初不可考。历汉唐宋,间有修置,亦不能详。独李唐时尉迟敬德一增修。迨辽金世,补葺不一。”认为其草创于唐初。而《辽史》载“清宁八年建华严寺。奉安诸帝石像铜像”,则未言及寺之创建,恐系说明寺中营造安置诸帝石像、铜像之建筑。《大同府志》“祠祀条”载:“旧有南北阁、东西庙。像在北阁下,已失所在。”又,“古迹条”载:“石像五铜像六。内一铜像。衮冕垂足而坐,余俱常服”,故知此类铜石像安置于该寺北阁内。而《金史》记述世宗于大定六年夏五月行幸西京华严寺,观辽帝诸像。又,《元史·石天麟传》亦说铜像犹存。余于前文就上华严寺佛殿说过“见其样式,颇带古韵,推定为清宁八年所建亦似无不当”,然如下文所论,尚有再考之余地。

又,前文就薄伽教藏殿认为,《大同府志》虽有辽重熙七年所建之记述,然据藏经殿内所立“大金国西京大华严寺重修薄伽教藏殿记”碑载,大华严寺自古以来即有经典,未记述《大同府志》重熙七年创建之事,唯曰辽重熙年间校正经典。《大同府志》或敷衍此意,或另有凭据,不得而知。然可明确者乃此寺辽代已有,并免遭辽末保大[1]兵燹。从建筑样式与手法判断,认定其为辽代建筑似无不当。若此,则可姑按《大同府志》定为重熙七年(1038)所建。而于1931年6月27日调查薄伽教藏殿之际,偶然发现其内部藻井梁下有年号铭墨迹,可知此推定正确无误。此铭文墨迹作于中门上方东西梁下,南面铭文肉眼可见,然北面铭文许多字黏成一行,肉眼不可读,用镜反射日光于部分文字,并用望远镜始能读出。南、北梁下铭文如下:

南梁下铭

维重熙柒年岁次戊寅九月甲午朔拾五日戊申午时建

北梁下铭

推诚竭节功臣大同军节度云弘德等州观察处置等使荣禄大夫检校太尉同政事门下平章事使持节云州诸军事行云州刺史上柱国弘农郡开国公食邑肆仟户食实封肆佰户杨久玄[2]

1903年伊东博士、1909年冢本博士亦到访此薄伽教藏殿。余于1918年亦曾亲往。其后工学学士藤岛亥治郎、村田治郎两先生及其他学者、美术家来此参观者亦不在少数,而从未发现此梁下铭文,盖因藻井高且寺内昏暗。发现此年号铭可确定该建筑之年代,对判定其他建筑物之年代亦可成为一良好标杆。

村田学士于去年12月在《建筑学杂志》发表题为《中国山西省大同大华严寺》之文章,认为此薄伽教藏殿建造年代为辽清宁八年,否定《大同府志》重熙七年说,盖未读此铭文,乃误判。《大同府志》重熙七年说全然出自此梁下铭文。

不过亦不能认为既然薄伽教藏殿年代可确定为重熙七年,则大华严寺创建于此后二十四年之清宁八年。大华严寺之草创至少应在薄伽教藏殿建造之前。因此无法强断唐代创建说为无稽之谈。故而《金史》清宁八年所建之记述非指该寺之草创,而是指营造安置铜石像之建筑之修建时间。

于前文余认为大雄宝殿系辽代建筑。然村田学士认为:“岂非金天眷三年以后数年间再建?”而根据样式恐属辽代建筑。关于此拟于后文大雄宝殿条说明。

2.创建后之沿革

有关大华严寺创建后之沿革,金大定二年(1162)五月所立“大金国西京大华严寺重修薄伽教藏殿记”碑载:

今此大华严寺从昔已来亦是有教典矣至保大末年伏遇本朝大开正统

天兵一鼓都城四陷殿阁楼观俄而灰之唯斋基厨库宝塔经藏洎

守司徒大师影堂存焉

保大末年,天兵一鼓,都城四陷,指辽保大二年(金天辅六年、1122)。此年西京为金兵所陷。此时大华严寺亦罹兵燹,然所幸斋堂、厨库、宝塔、藏经阁及守司徒大师影堂火中留存。据碑文,金天眷三年(1140)有抱负之五位僧人合力试图重建,于旧址造面阔九间、进深七间之大殿,又造慈氏观音降魔阁与经幢楼、三门、垛殿,然左右洞房四面廊庑庶几未成,五位僧人相继而殁,工程亦停顿。其后僧人、省学等出面,继承先师遗志,继续营建,且补散逸经典,三年后大功告成。

据此碑,薄伽教藏殿经阁显然免遭战火,而大雄宝殿未见于遗存建筑名单中,故被烧毁亦未可知。令人产生再建之面阔九间、进深七间(今为面阔九间、进深五间)之大殿或为今大雄宝殿之疑问。村田学士认为大雄宝殿乃天眷年间重建并无不当。若薄伽教藏殿系重熙七年建造,则与此样式几乎一致之大雄宝殿断无及至天眷再建之理。此待后项论述。

又,元至元十一年(1274)“西京大华严寺佛日圆照明公和尚碑”载:“大殿、方丈、厨库、堂寮,朽者新之,废者兴之,残者成之,有同创建。本寺藏经,零落甚多。我写或补,并令周足”,[3]叙述当时修缮大殿及其他建筑且补藏经不足之情状。

《大同府志》记述,明洪武三年改大殿名为大有仓,二十四年就薄伽教藏殿设僧纲司,建复寺。崇正四年毁,五年重修。

明成化元年“重修大华严寺感应碑”曰:

稽诸始创肇自李唐大金重加修葺元末屡经兵燹颓圮特甚唯正殿岿然独存迨我圣朝宣德间高僧洽南州弟子了然禅师来就说法干兹延纳缁众遂成丛林而题额则因其旧而名之乃毅然以增修为己任飞锡云游募缘四方历二年遂造金像三尊由京师遥请至此沿道驿传屡著灵异于宣德二年孟夏三月迎佛入城时则有若边将武安侯郑公享太监郭公敬都督曹公鉴参谋沈公固敬而慕之询谋同出其内帑鸠工庇材僇力为之严大雄殿安毘庐三像旁翼两庑僧众丈室栖禅有居常住有库庖湢有序材良工能各称其制百废俱举焕然一新至宣德四年前后落成继述虽不乏人而克振宗风者盖不多见也推首僧澄涓住持焉澄涓既没复荐首僧资宝任为住持化缘塑像二尊共辏为五如来及构天花棋枰彩绘檐拱灿然大备

据此碑,知元末虽经兵燹,而独大殿岿然屹立。宣德二年三月作金像三尊,庄重修饰大雄宝殿,构筑僧房及其他建筑,宣德四年前后落成。又造二佛,合作五尊安置大殿内。并安装格子藻井,彩绘斗拱。

又据《大同府志》得知清雍正六年、乾隆八年有过重建。

要言之,大华严寺似草创于唐初,经五代而于辽重熙七年所建之薄伽教藏殿今犹俨然存在。其大雄宝殿与海会殿亦为辽代建筑。今为寺前小学校占用之小殿宇似属明初所建。盖其创建虽为唐初,而至辽代随佛教兴隆进一步扩建寺庙,成一大伽蓝。辽末虽经数次战火,其辽代重要建筑仍保存至今,尤如薄伽教藏殿,系中国现存最古老木构建筑之一,于中国建筑史上占有最重要之地位。

3.伽蓝之配置

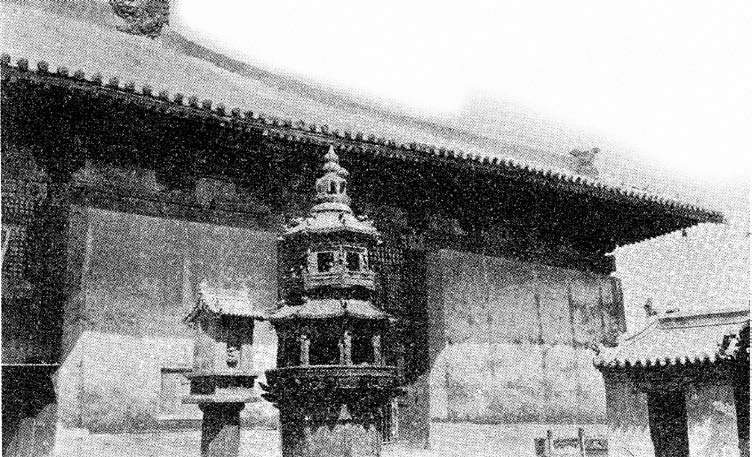

伽蓝面朝东,前面有正门。过正门有圆池。次有天王殿。其前左右南北庑廊相对立。天王殿面阔三间,进深三间,歇山顶,其样式似为明初所建。此天王殿今为小学校占用。过天王殿后面第二门,可见南有净业堂,北有客堂,相对而立。客堂后有关帝庙。其后系高十三尺许之月台,通过十五级石阶达月台上,可见一小门,悬额题“慈云广覆”。其左右呈六角平面之钟阁(北)、碑阁(南)相对而立。其后方中央有香炉台。与月台西面相接,有今伽蓝正殿、薄伽教藏殿。与月台前左右端相接,北有圣会处,南有世称梭布社之面阔三间、歇山顶之小殿宇,相对而立。皆为近世所建。

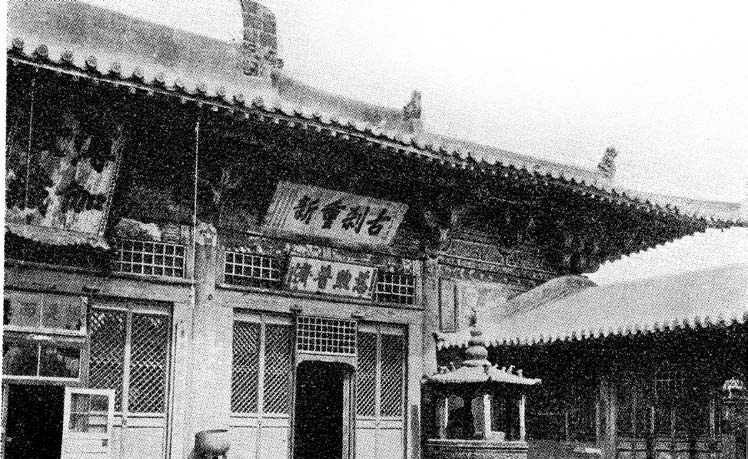

此月台北面海会殿南向屹立。现存下华严寺建筑止于上述,然于其中尤为薄伽教藏殿与其内部佛像同为辽重熙年间所建,系今日所知中国最古老之木构建筑之一,而且可以想象海会殿亦为该时所建,与其内部安置之佛像一道,于中国建筑史与雕刻史上占有最重要之地位。(第一三九图)

第一三九图 下华严寺薄伽教藏殿前面

4.薄伽教藏殿

01.建筑

薄伽教藏殿立于高台上,前有月台,面阔五间,进深四间,单层重檐歇山顶,坐西朝东。其塔基比月台稍高,高度如葛石[4],仅前面中央三间设门扉,两端各一间与左、右、后三面斗拱下壁以砖厚筑。因砌砖柱础隐而不见,恐方形柱石上部被平整削去。柱略有圆形凸起,头部作粽状圆曲形,其柱贯、台轮之制法亦与日本几乎相同。斗拱为二跳拱,柱间亦采用稍简单之二层斗拱,系所谓柱间斗拱之滥觞。其肘木圆曲形由连续四个内弯弧线组成,故通肘木圆曲形刻出后略显高企。此特色为其他时代罕见。又,四隅斗拱制法稍复杂,斗拱拳端处仅斜切其端,系辽代特色。

屋檐为二层椽结构,地椽圆,飞檐方,系承续唐代做法,与日本药师寺东塔、唐招提寺金堂、平等院凤凰堂等相同。然四隅为扇椽,系日本所谓“唐样”之起源。(第一四〇图)

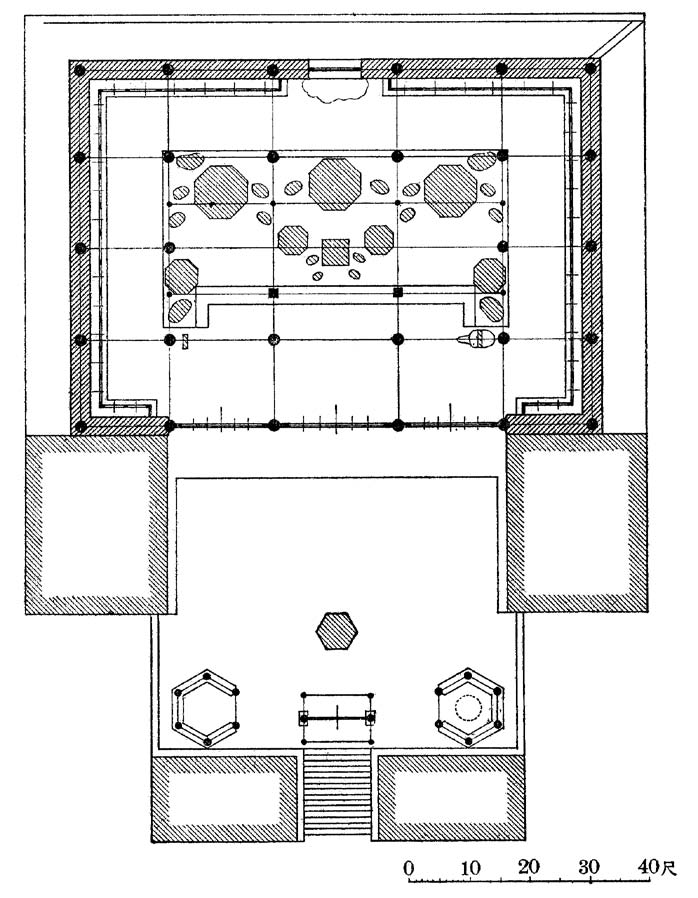

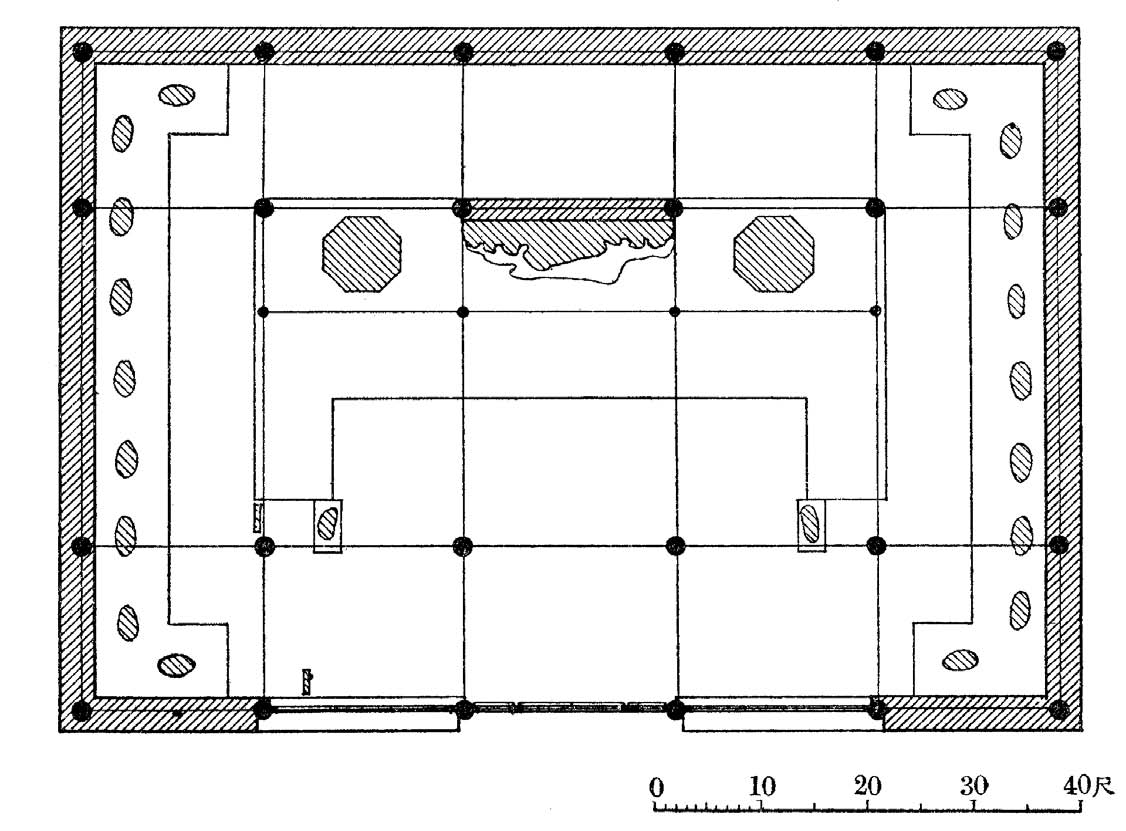

第一四〇图 下华严寺薄伽教藏经阁平面图

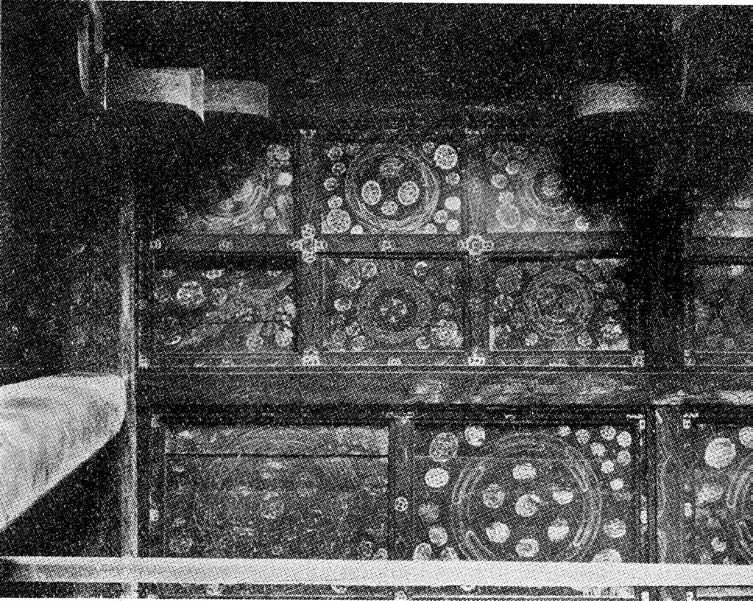

内部内殿面阔三间,进深二间,中央处莲座上安置释迦,左右方莲座上安置药师、弥陀坐像,前面侍立众多佛菩萨、天部像。内外殿上方皆有藻井,除前面入口侧面有后世补彩外,几乎全部保留当年色彩。格子缘描菱纹,格间由波纹或菱纹组成之圈内描牡丹花,或往往画飞天图,颇有优雅之风。

置于内殿之三尊佛上方作八角穹形藻井,内部施横栈,格间描花草图纹。如前述,于中门上方左右支撑穹形藻井之大虹梁下有年代与供奉者名之墨铭。

装饰为常见手法,柱贯以下柱四周漆朱色,柱贯与台轮、斗拱等描简单图纹,圆檩与椽各施彩饰。总而言之,九百余年前辽代彩色装饰能与建筑一道平安保存至今,属极稀罕之事。(第一四一图)

第一四一图 下华严寺薄伽教藏殿内部藻井

02.藏经阁

辽兴宗、道宗时佛教兴盛,登峰造极。兴宗重熙年间开始校订《大藏经》与刻版,道宗清宁五年始告完成。“大金国西京大华严寺重修薄伽教藏记”碑文曰:“及有辽重熙间,复加校正,通制为五百七十九秩”,即指此事。当时大华严寺建薄伽教藏,于其内建经阁,藏《大藏经》。今除堂内正面中央三间外四壁建有经阁。此经阁造法相当于宋李明仲《营造法式》卷三十二所载之天宫壁藏。其意恐系接其壁架构房屋,称壁藏,于其上并列佛龛,书“天宫”二字而来。经阁为双层,前面两端上层顶棚稍高,左右侧中央处顶棚更高,以显示层层变化。而且大殿后面中央一间设窗,左右架飞梯,进一步高筑此处楼阁,使与之相连之顶棚与左右侧顶棚显得更为高大,实乃奇思妙想,值得惊叹。(第一四二图)

第一四二图 下华严寺薄伽教藏殿内部经阁

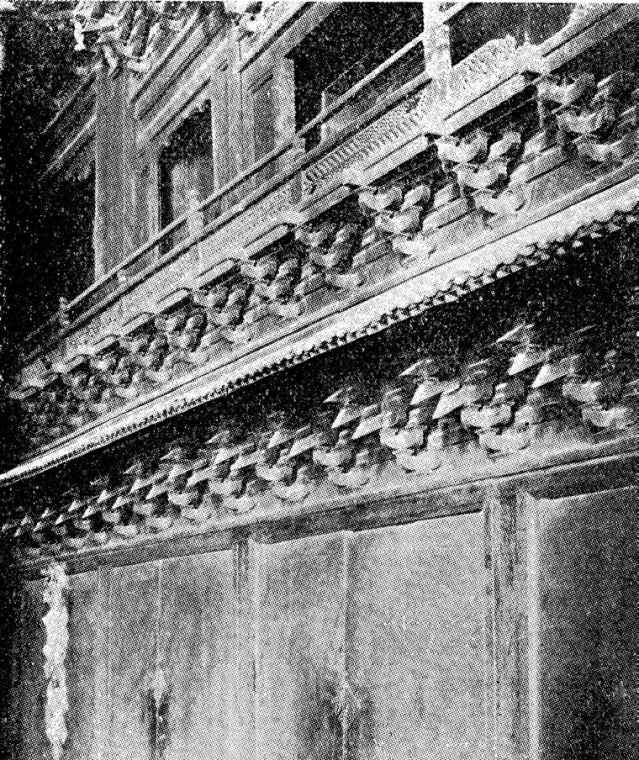

经阁一层斗拱为四跳拱,与辽清宁二年(1056)所建山西省应县佛光寺八角五层木塔相同。柱间斗拱采用三具相同斗拱。屋檐系双椽结构,地椽圆,飞檐方。二层亦同样采用四跳拱。二层前面设回廊,以三跳拱支撑。栏杆处采用宝珠柱与某种形式之斗束,栏杆中段横木与下端横木间有极纤细巧妙且各区划意趣相异之雷纹木棂。

一层各柱间设二扉门,其内部设隔架藏经册。二层排列佛龛即所谓天宫,设花头窗。显示当时已然采用集群斗拱,墙壁设花头窗,成为所谓“唐样”建筑之先驱。

斗拱之大斗交互漆绿青与铜蓝,与之呼应,肘木交互漆铜蓝与绿青作为装饰。又,肘木为绿青时卷斗漆铜蓝,贴金箔,交互彩绘。肘木为铜蓝时卷斗则反其道而行之。以此去单调,求色彩变化。事虽小,然可见当时工匠之良苦用心。

此经阁无论于结构、于装饰皆颇得变化之妙。而其几乎原样保存至今,为中国罕见之实例。

经阁门扉今完全闭锁,然余于1918年访问之际曾见其内藏《大华严经》,经注“洪熙元年正月日”,可知其于明洪熙元年(1425)补藏。然当时于匆忙之际无暇调查其他,故是否辽代遗物不明。

03.佛像(第一四三图)

第一四三图 下华严寺薄伽教藏殿本尊

内殿佛坛上中央释迦端坐莲座上,左右有两罗汉立像,其前方左右两肋侍菩萨相对端坐莲座上。左间药师端坐莲座上,如前者,其左右亦并列两罗汉、两菩萨。各本尊前面有若干后世雕造之坐佛像及小菩萨像。佛坛两端大菩萨像相对端坐莲座上。四隅各立四天王像作护卫状。三本尊皆高约九尺,罗汉、菩萨高约八尺。可以想象除三本尊佛前面小佛与菩萨像外,其余皆与建筑一道为辽代所造。

此三尊本尊佛姿态端庄,面相温和,与日本藤原时代塑像一样,有带火焰与回旋纹之背光。其莲座之各莲瓣描金泥小佛。佛坛两端相对之菩萨坐像端坐莲座上,头戴宝冠,胸饰璎珞,风姿仪容颇为端庄美丽,衣纹手法尤显示出自由、写实风格。各肋侍菩萨端坐莲座上,负宝珠形背光,其姿势、面相、衣纹、背光之样式与技巧皆与前述佛菩萨性质相同,说明系同时制作。

要而言之,此殿内安置之佛菩萨像由其形制判断,明显系与建筑同时制作。不仅为辽代杰作,而且后世补修比例少,形态保存完好。如此众多雕像集于一堂且保存完好,实可谓奇迹。

04.海会殿(第一四四、一四五图)

第一四四图 下华严寺海会殿

第一四五图 下华严寺海会殿平面图

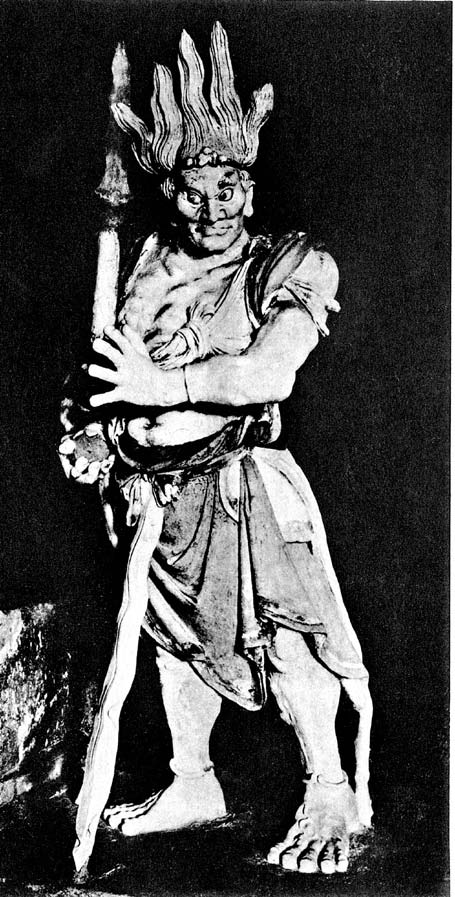

乃高大建筑,面阔五间,进深三间,单檐歇山顶。正面中央一间为入口,左右侧间设窗,其他间为壁,斗拱以下以厚砖筑就。斗拱系出斗[5],颇异于常见之斗拱。斗拱间置平三斗,以短束支撑。屋檐如薄伽教藏殿系重椽结构。正脊下方三角区域装饰部分清晰显露内部小屋结构,显示简洁雄劲之气象。屋顶交互铺葺平瓦与圆瓦,正脊两端安置与薄伽教藏殿相同之鸱吻。内部内殿面阔三间、进深一间,四周一间通行,出去则为外殿。内殿藻井系后世补加,当初恐与正脊下方三角区域装饰部分一样无藻井,可见椽条。今内殿筑高二尺五寸许佛坛,其上方中央安置如岩窟内竖立单膝之观音坐像。其前方左右安置众多佛菩萨像。此类塑像最近经补彩几不可观。当时佛匠于堂内频施新彩于佛像,其中一神将右手执矛,左手扶之,乃杰作。其面貌怪异,骨骼强健,衣裾塑法显示写实之妙。所塑年代不明,恐系辽金时代所作。只可惜匠人今上底漆后又于其上施以彩绘,已损当初美丽质感。(第一四六图)

第一四六图 下华严寺海会殿内神将

此殿建筑年代不明,然从其形制判断恐为辽代所建。其藻井架构方法颇似李明仲《营造法式》所载“十架椽屋前后并乳栿用六柱”图。

二、上华严寺伽蓝

1.伽蓝之配置

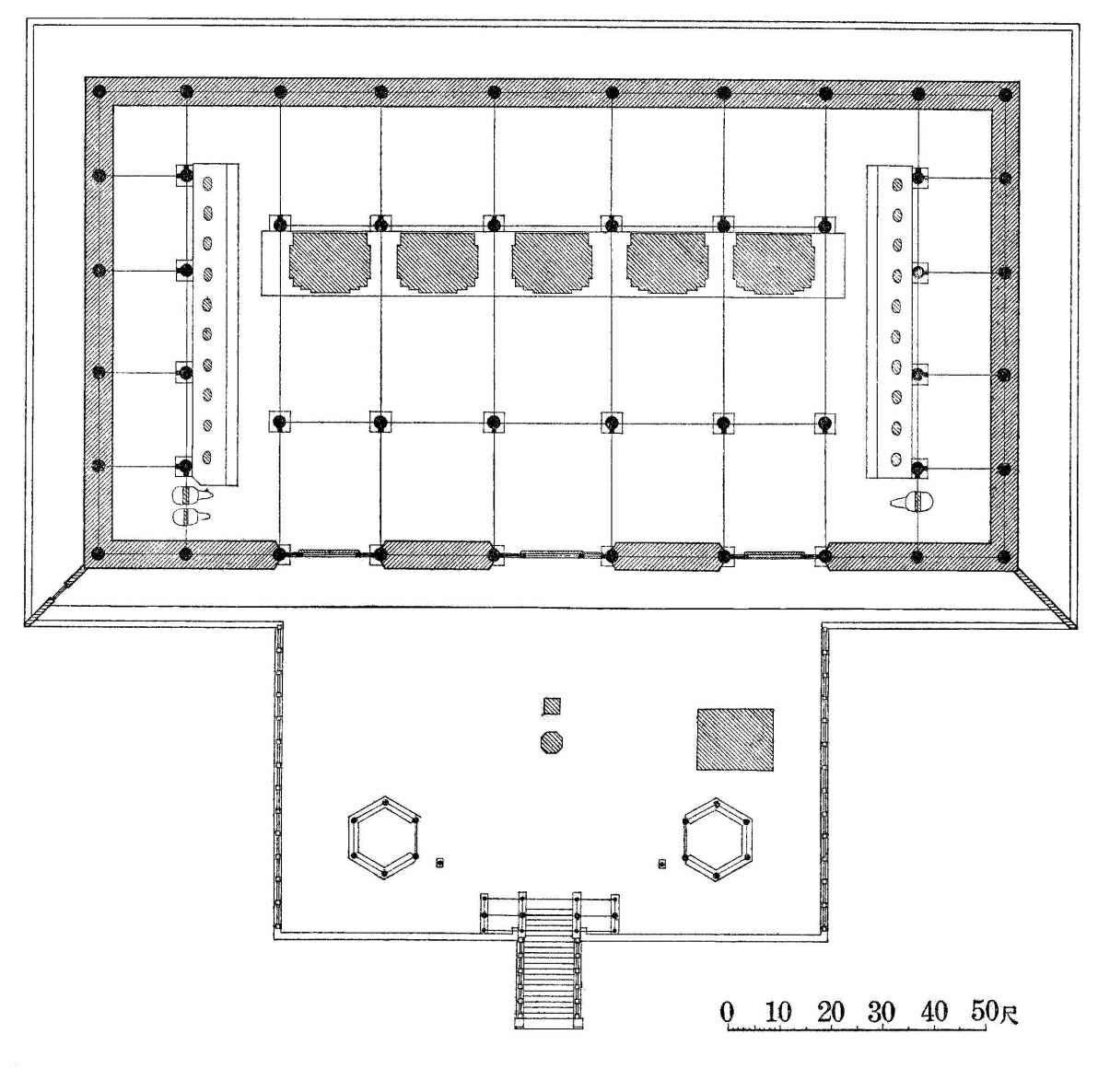

伽蓝坐西向东,正面有大门,入门后北有云水堂,南有念佛堂,相对而立。中央立关帝庙。关帝庙左右稍偏西,北有客堂,南有禅堂,相对而立。接其后北有祖堂,南有库房,相对而立,皆双层楼阁。其西各有一小房,北悬“乘戒俱全”、南悬“宏宗演教”匾额。再向后登二十二级石阶,可达月台上。月台高约十五尺,正面立三间木牌坊与左右幢竿,中央有铁香炉与陶香炉。其左右北有钟楼,南有鼓楼,相对而立,皆为六角平面。月台后颇显壮丽之大雄宝殿屹立于高塔基上。上华严寺建筑以此大雄宝殿结束。月台北凹地上另有僧房。(第一四七图)

第一四七图 上华严寺大雄宝殿前面

2.大雄宝殿

乃大型建筑,面阔九间,进深五间,单檐歇山顶,除正面中央一间与其左右第二侧间为入口外,其余部分斗拱以下皆筑以厚砖。柱无粽,斗拱系二跳拱,手法几与薄伽教藏殿相同。台轮、柱贯端部垂直切去,显示其乃古制。内部以二跳拱肘木支撑系梁,斗拱间各有柱间斗拱,为柱间斗拱之嚆矢。此斗拱用斜行肘木,乃奇特手法。又,外部斗拱用斜切端部之拳状木鼻,与薄伽教藏殿同,然内部系梁上使用带木蟇股与奇特圆曲形之拳状木鼻。内殿用二跳拱承大虹梁,其上筑藻井。入口一侧大殿前后为藻井,左右为可见椽条式屋顶。地面铺方砖,内外装饰浓“色”重彩,四周壁面描美丽佛画。世称光绪年间作品,有拙陋之感,然颇近大作。内外装饰出自近世补彩。唯后面入口一侧可见据认为系原初涂抹之简单色彩。(第一四八、一四九图)

第一四八图 上华严寺大雄宝殿平面图

第一四九图 上华严寺大雄宝殿内部

内部内殿面阔七间,进深三间,四周一间通行,出去则为外殿,然内殿前后列柱稍向后退,显示外殿宽广。内殿后部整面设石佛坛,其上部中央毗卢舍那佛、东面阿闪佛、成就佛、西面阿弥陀佛、宝生佛各自端坐于高莲座上,左右各有十尊天部立像。其他殿内各处置有众多佛菩萨像,皆为后世所作。如前述,据堂内所立“明成化二年重修大华严寺感应碑记”,可知宣德二年作中央三尊佛像,其后补塑二尊,筑藻井,内外色彩一新。

五尊佛皆为明代雕刻之代表作,咸端坐于四面突出之方形喇嘛教式莲座上,其面相、姿势、衣纹稍可观,然略带俗气。背光亦喇嘛教式样,其上部中央透雕迦楼陀夷[6]捉龙女图与唐草、鳄鱼等,其下部左右各作一奇兽,乘坐于象头以承上方。背光四周透雕唐草纹与凶猛火焰。

此大雄宝殿建筑年代如大华严寺大雄宝殿与薄伽教藏殿之创建年代条目说明,有人怀疑此大雄宝殿毁于辽末战火,系金天眷三年重建,然今见其斗拱与其他构件样式与重熙七年所建之薄伽教藏殿几乎相同,二者年代无明显差异。又,伊东博士于1903年调查之山西省应县佛光寺八角五重塔系辽清宁二年(1056)建筑,然其斗拱样式与异形拳状木鼻圆曲形与此大雄宝殿完全一致,而且余等于去年6月在河北省蓟县发现之独乐寺观音阁,文献可证系辽统和二年(984)所建,似亦与此大雄宝殿样式契合。

而金天眷三年相当南宋绍兴十年(1140)。此前十五年即北宋宣和七年(1125)所造建筑有河南省登封嵩山少林寺初祖庵,其样式与此上华严寺大雄宝殿有相当距离。又,大同有善化寺、俗称南寺之大伽蓝,其大雄宝殿属辽代建筑,样式与此上华严寺大雄宝殿相同。而其三圣殿与天王殿乃金皇统三年(1143)重建,与少林寺初祖庵样式几乎相同,今无遑一一详述。要而言之,辽重熙与金天眷之间相距百余年,其建筑样式有相当变化与发展。今见上华严寺大雄宝殿样式与下华严寺薄伽教藏殿、独乐寺观音阁、佛光寺八角五重塔、善化寺大雄宝殿等辽代建筑性质相同,与少林寺初祖庵、善化寺三圣殿、天王殿等金代建筑颇相异,故推定此上华严寺大雄宝殿为辽代建筑似无不当。果若此,则此大雄宝殿免遭辽末战火,碑曰于天眷三年重建恐指其他建筑。今大雄宝殿面阔九间,进深五间,而碑曰大殿面阔九间,进深七间,故明显非同一建筑。大华严寺今含上下二寺,故碑所曰之大殿或位于寺内某处,然早已消失,其遗址不详。(1932年6月稿)

(追记)余于1932年10月30日与竹岛学士一道探访中国东北义县城内奉国寺,发现其大雄宝殿系辽开泰九年(1020)所建。见其样式与下华严寺薄伽教藏殿相近,亦与上华严寺大雄宝殿颇为相似。据此可增加一有力证据,可推定此上华严寺大雄宝殿系辽代建筑。就此问题余曾通过照片与素描详细比较论述诸建筑物之样式,欲阐明上华严寺大雄宝殿属辽代建筑,然今无余裕,故拟待他日再行研究。(1933年2月校正时追记)

本篇曾载于《常盘博士花甲年纪念佛教论集》。如其序言所说,针对收录于《中国佛教史迹》第二卷上、下华严寺之有关记述,增加部分乃根据再次调查发现之新资料。

————————————————————

[1] 保大(1121—1125)系辽代君主天祚帝耶律延禧的年号,共存世5年,亦为辽代最后一个年号。保大二年,宋金联军攻陷西京。四年辽人之一部耶律大石西走自立。五年,天祚帝为金人所捕。金灭亡后,耶律大石建西辽国。此间战火不断,寺庙被毁严重,华严寺建筑海会殿亦于辽末保大之战中毁于兵燹。——译注

[2] 受当时条件所限,著者所读的此南、北梁下铭句读、用字可能有误。据山西大同古建筑文物保管所解玉保所撰的《大同华严寺薄伽教藏殿的辽塑及经橱》,可知左侧四椽袱底的题记是:“推诚竭节功臣,大同军节度,云、弘、德等州观察处置等使,荣禄大夫,检讨太尉,同政事先门下平章事,使持节云州诸军事,行云州刺史,上柱国,弘农郡开国公,食邑肆千户,食实封建百户,扬又玄”右侧椽底题记为:“维重熙七年岁次戊寅玖月甲午朔十五日戊申年时建”(载《山西大同大学学报》2009年第4期)——译注

[3] 以上引文有舛误。据白勇所撰《大同华严寺元碑及其相关问题》,正确的碑文似为:“大殿、方丈、厨库、堂寮朽者新之,废者兴之,残者成之,有同创建。本寺《藏教》零落甚多,或写或补,并令周足。”(《文物世界》,2007年第5期)

[4] 位于寺院建筑物塔基等上端边缘,兼作缘石之长方形石头。——译注

[5] 寺院建筑斗拱之一种。于大斗上结三斗,于其外侧卷斗上置肘木与三斗以支撑横梁。——译注

[6] 迦楼陀夷,又作迦留陀夷、迦庐陀夷、黑伟陀夷等。意译为大粗黑、黑曜时起、黑上等。五百罗汉第五尊。迦楼陀夷学问高深,为佛陀出家前的宫廷教师。亦为佛弟子中恶行多端之比丘,六群比丘之一。——译注