第一章 各地区有关佛寺的记载

首先按照我旅行途经的顺序,记述一下我所访地区的重要佛寺建筑。

一、熊岳城

熊岳城距大连有一百一十里半的火车车程。全城面积约有二百四十间(1)见方,北开绥德门,南开迎薰门。城内佛寺中稍有观赏价值的是道林寺。

(一)道林寺

寺的沿革不详,相传是唐代创立。《全辽志》古迹之部记载为:

道林寺 蓋州城南熊岳堡

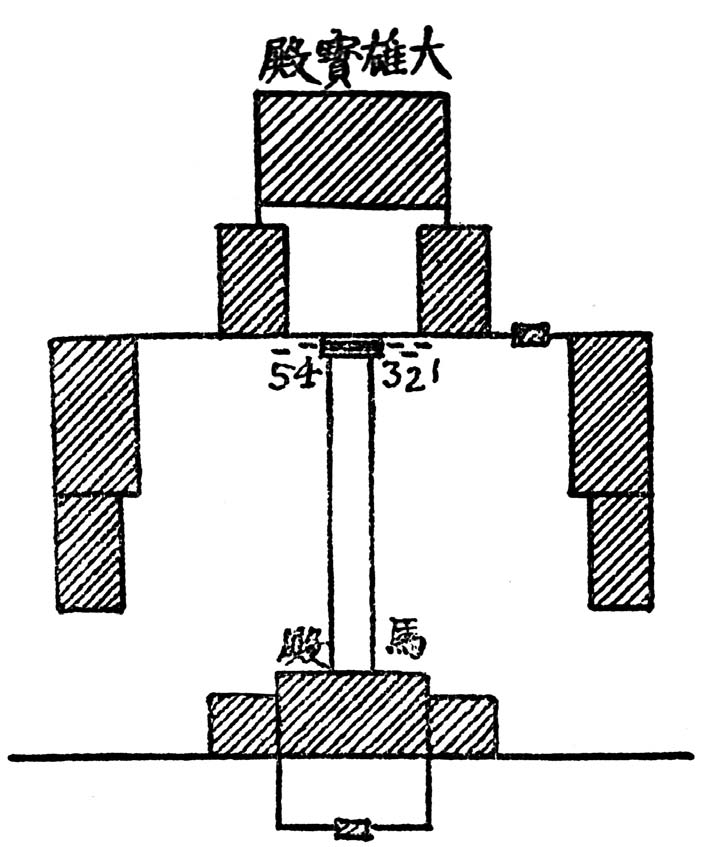

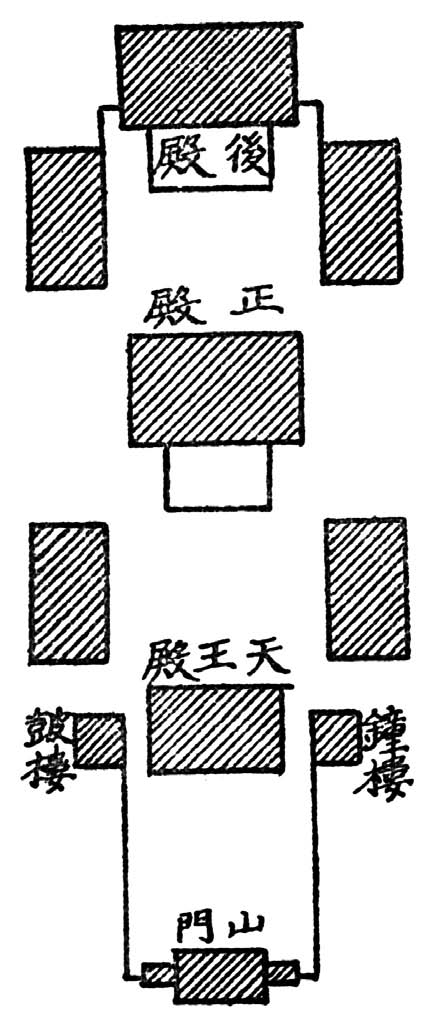

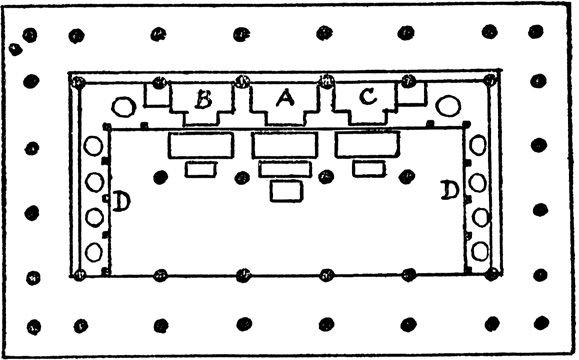

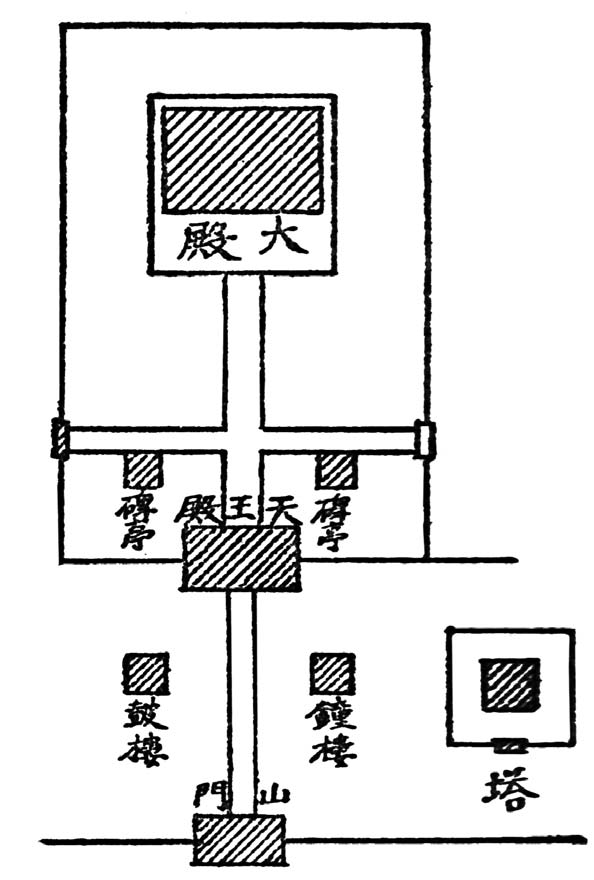

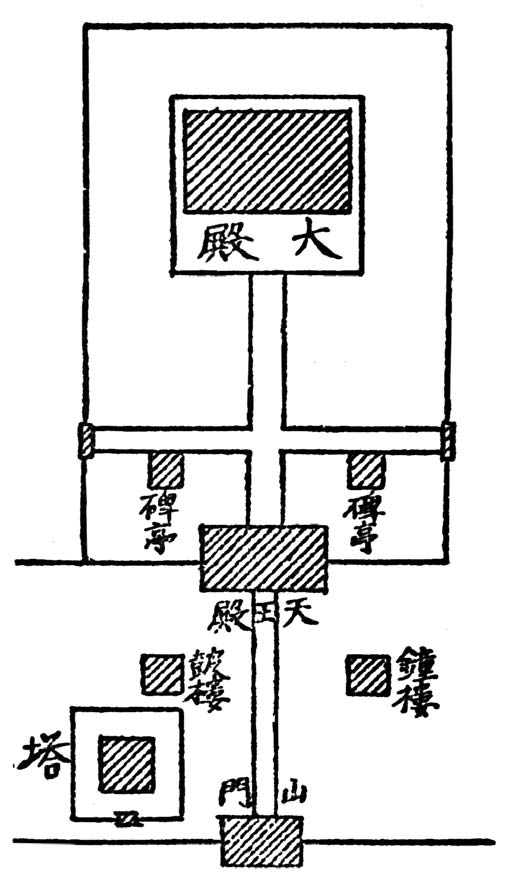

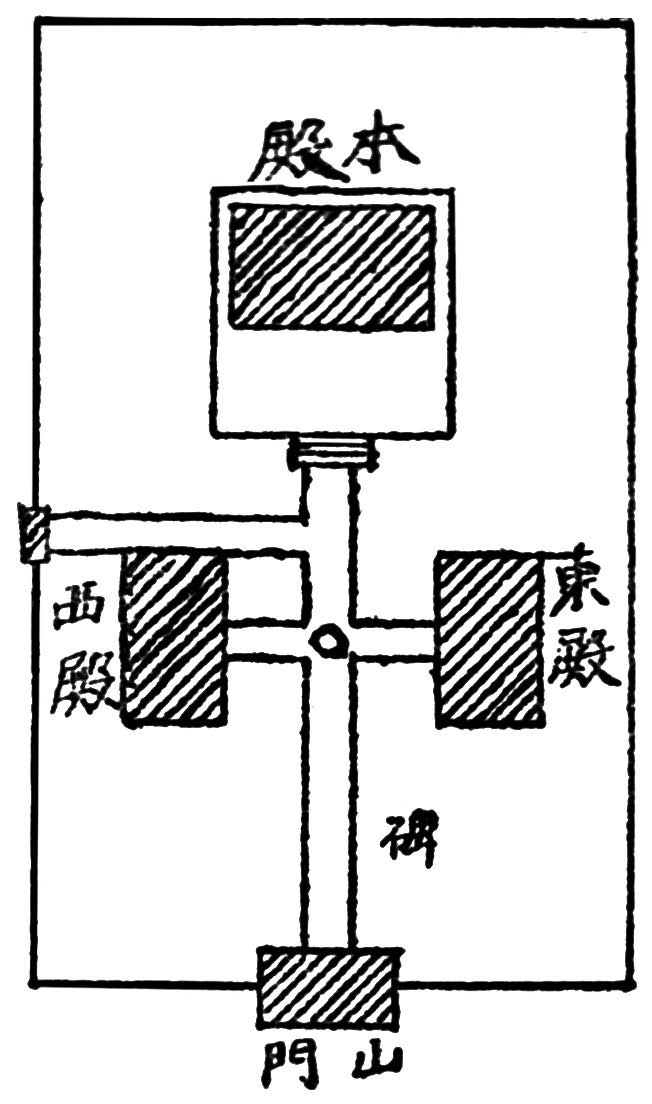

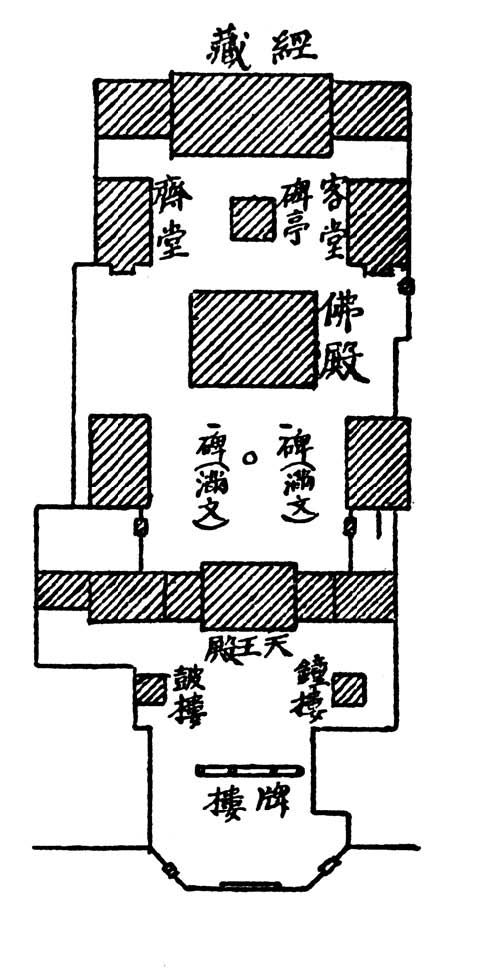

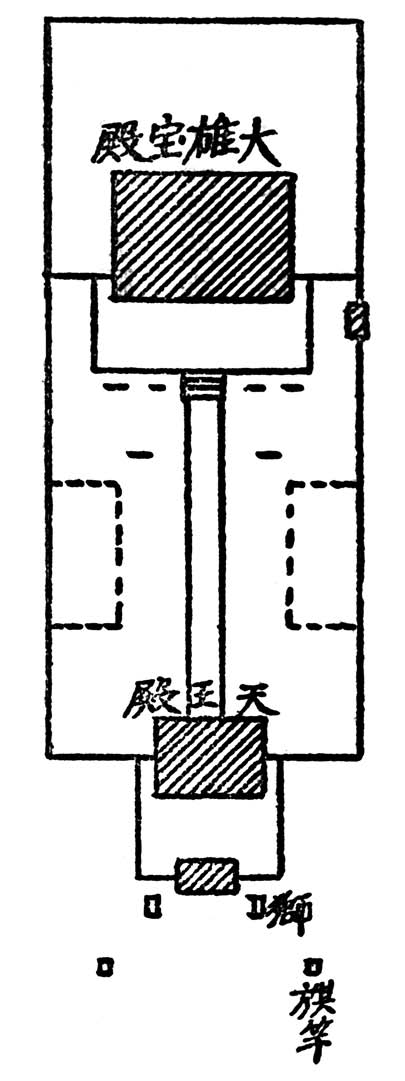

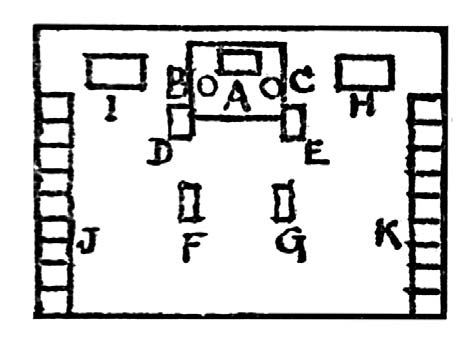

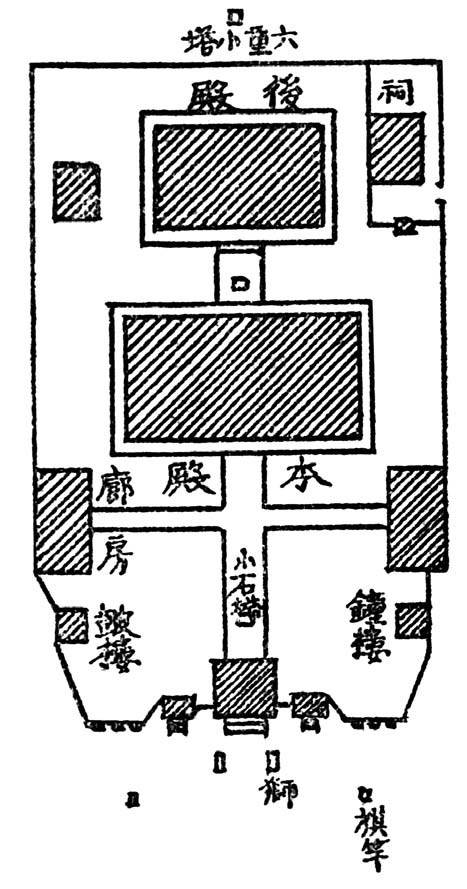

可知这里在明代就已属于古迹的古刹。寺境内有成化十七年(1481年)、嘉靖九年(1530年)、康熙三十三年(1694年)等重修之碑,更加佐证了此寺创建年代的久远。现在的建筑是道光三十年(1850年)的重建物,平面如图4-1所示,属于十分破格之例,但建筑本身没有特举之处。只是通常应该设置天王殿的位置上建了马殿,作为庙祠建筑,性质有所混合,此为应该引起注意的现象。

图4-1 道林寺平面图

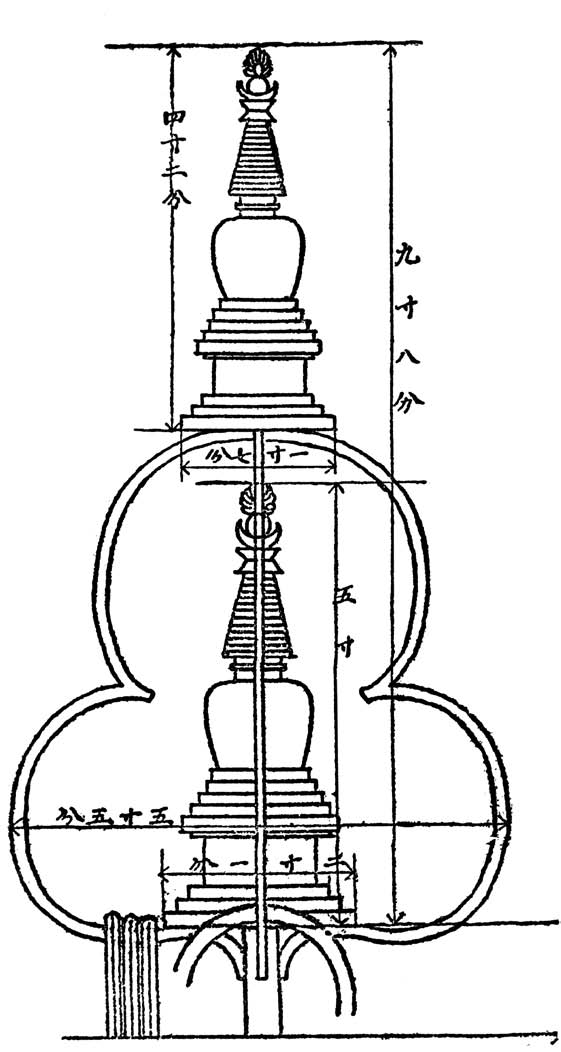

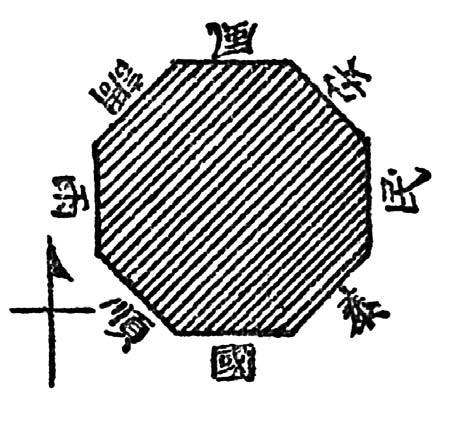

(二)水难塔

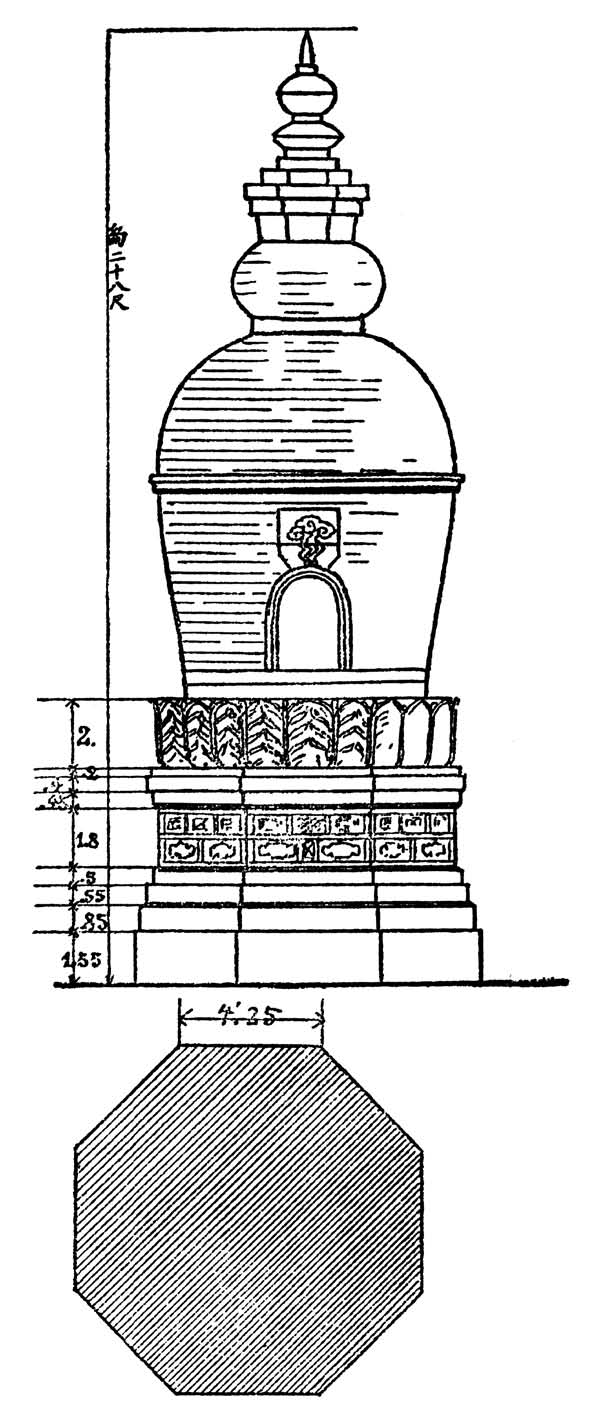

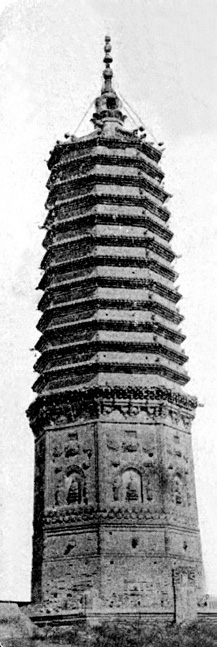

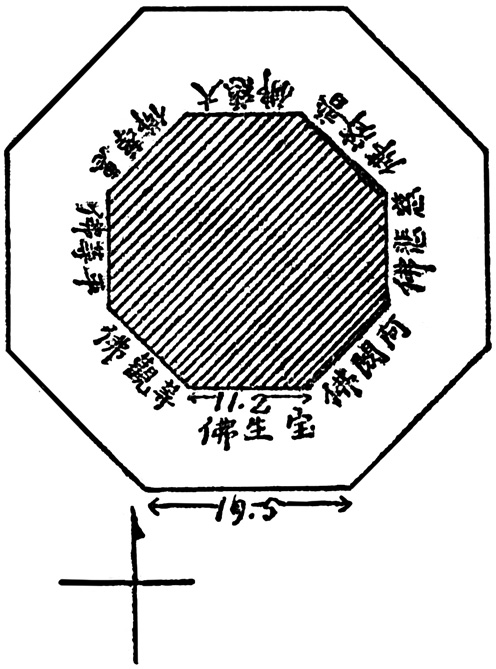

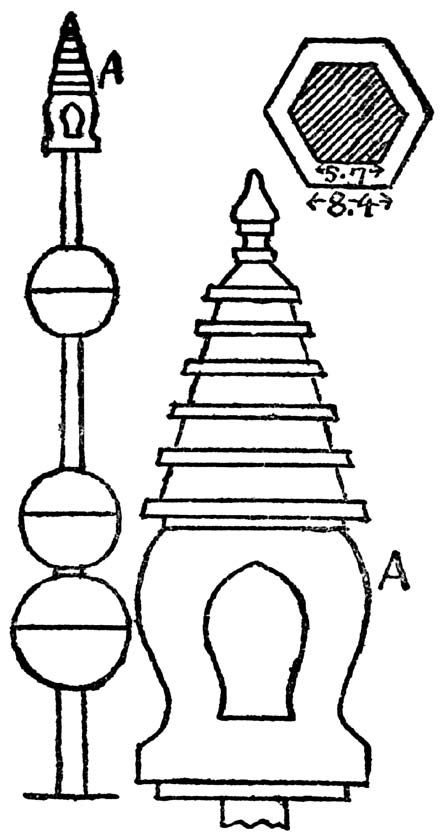

位于熊岳城外东北约一里处的小山顶上,俗称水难塔。传说是清朝顺治年间城内城隍庙的僧人所建,具体的历史详情不得而知。其形式如图4-2所示,八角,喇嘛式的趣味占了一半。全高约二十八尺,由台基、塔身、宝顶三部分组成。塔身上只有南面开了一个小龛,里面纳有佛像。全塔为砖造,以白垩涂之。应该是各处都施用过色彩,但现在均已脱落,原来的颜色已辨认不出了。宝顶最上面的宝珠以上为铁制(见图4-3)。此塔的价值在于,其形式介于喇嘛塔和东北地区塔(在以下章节说明)之间。塔的台基为北方地区形式,也就是与北京天宁寺的十三重塔之类的建筑性质相似,而塔身几乎是纯粹的藏传佛教式,宝顶形式也有变,呈现出一种特异之感。整体形状恰似北印度教建筑的西卡拉,上部相当于阿摩罗迦那种像个压缩球体的部分是此塔最为珍奇之处。

图4-2 水难塔平面图

图4-3 熊岳城水难塔

总之,此塔的形状使人觉得这是印度佛教建筑帕高达、北印度教建筑西卡拉、西藏建筑Chod-ten以及喇嘛塔、北方地区塔等的混成体,可堪称是含有大量趣味的珍奇建筑物。如果能够搞清其创建的背景,珍奇之处即可释然。

二、海城县

海城县距大连有一百六十八里半的火车车程,位于沙河北岸。全城面积大约三百六十间见方,南面开两门,其他三面各开一门。南面的大门称广威门,东门称得胜门,西门称临清门,北门称来远门。南面的小门没有特定名称。

城中的佛寺建筑中,三学寺最值观赏。接引寺也是一流的巨刹。

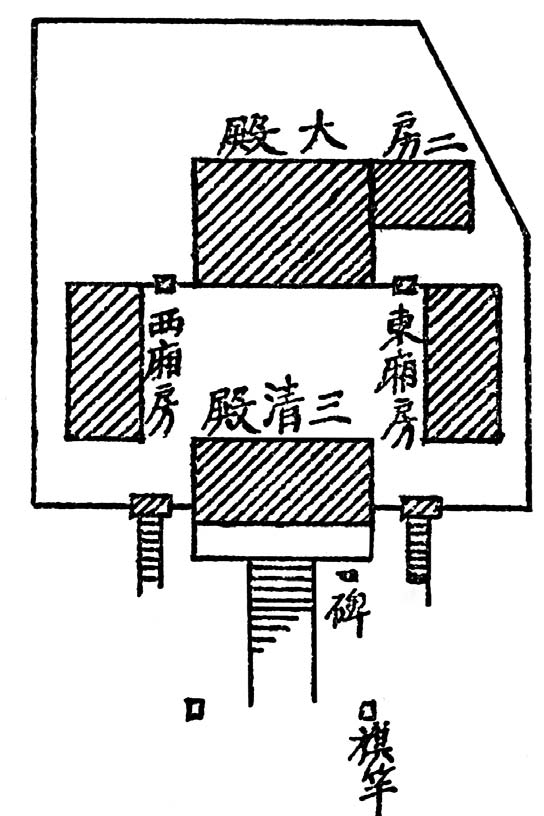

(一)三学寺

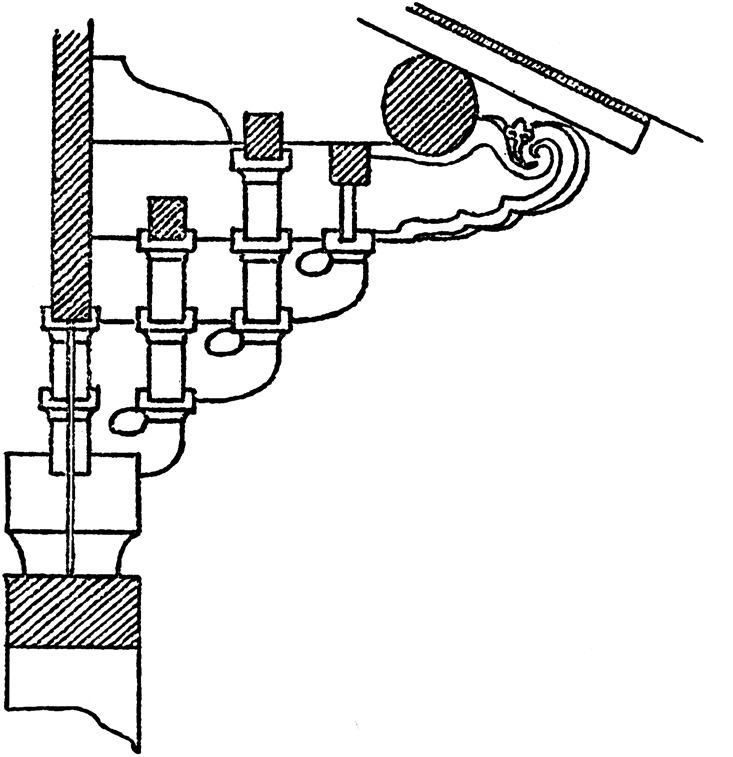

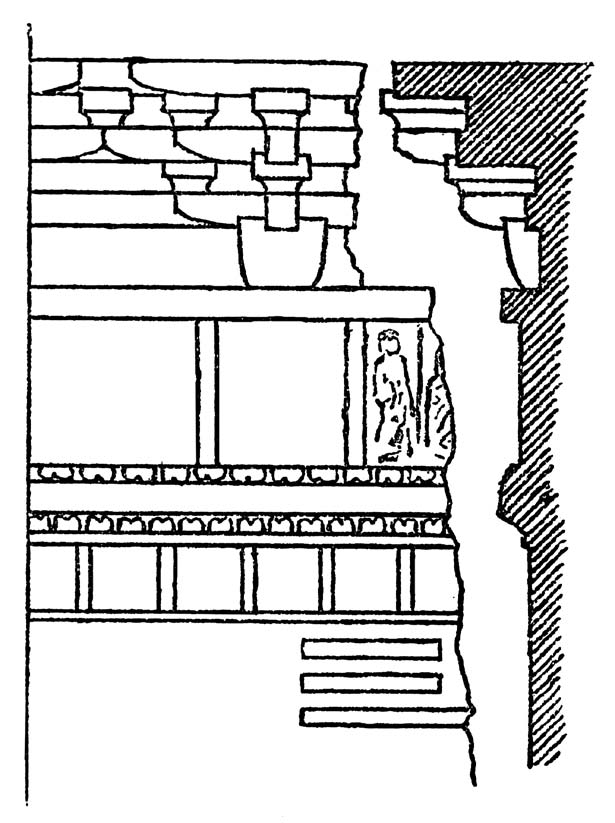

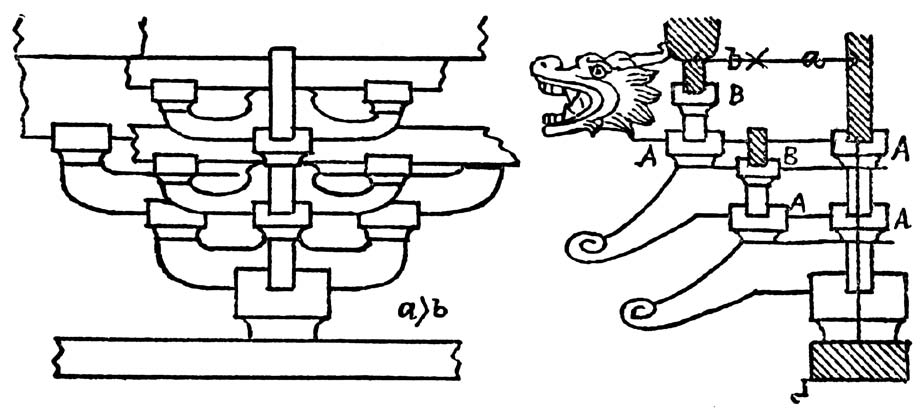

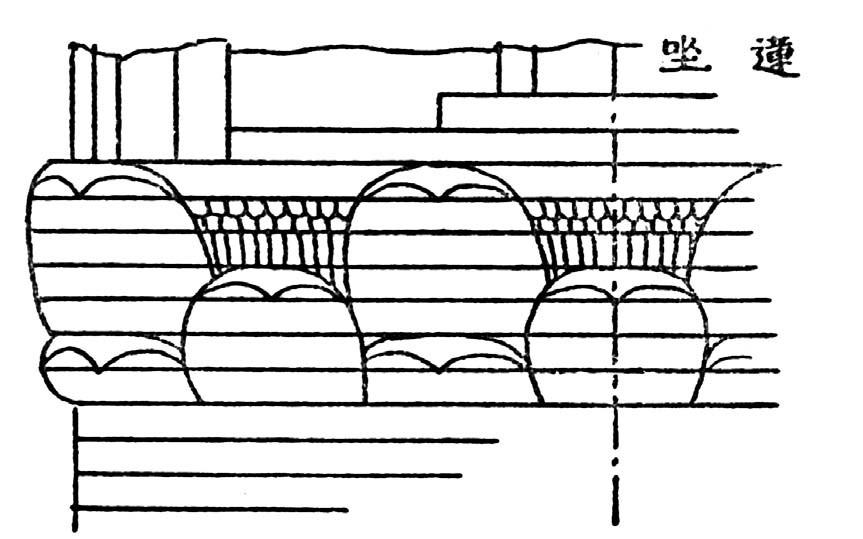

三学寺传说为唐代创立。《全辽志》古迹之部有“三学寺、海州城、西南隅”的记载,证明这里于明代就已被视为古迹。现在作为学堂使用,其平面如图4-4所示。曾经的天王殿和大殿现在是讲堂,左右的殿堂也都成了教室。现存的建筑是顺治初期或者崇德晚期的重建,但两庑的手法上明显地保存着古风。如图4-5所示,其柱头的大斗高宽相等,柱为石造,异常之大的梭杀使柱子几乎成了八角形。日本奈良朝以及平安朝的初期也有一些与此相似的实例,因此可以考虑这种手法是唐代遗风的传承。图4-6所示大讲堂的斗拱明显带有近代的趣味,下昂、耍头上施有复杂的绘样及雕刻,都是清代初期流传下来的意匠。

|  |  |

| 图4-4 三学寺平面图 | 图4-5 柱头 | 图4-6 大讲堂的斗拱 |

图4-7是前殿的斗拱建制,与前者的意匠相同,只是程度上有所不同,没有绘样、没有下昂,耍头上也没有雕刻,前者出九踩,这里是出七踩。

图4-7 前殿的斗拱

大讲堂的后面有一座大楼,面阔五间,重檐,中央有一尊巨大的毗罗佛坐像。除大门、鼓楼、钟楼之外没有特记事项。

大讲堂前左右相对排列着两列石碑,其中宣德十年(1435年)、万历四十二年(1614年)、崇德二年(1637年)、崇德六年(1641年)等碑最值得一看,都经过重新修缮。其中宣德碑周围的卷草纹优秀奇拔,从中可以观赏到遥远唐代的遗风。

(二)接引寺

接引寺的平面如图4-8所示,创立于乾隆二年(1737年)。乾隆二年岁次丁巳四月初八创立的接引寺建立碑记上有以下文字:

正殿五間前廊房後禪堂而山門通于街

大佛三尊左藥師右彌陀而釋迦居其中

图4-8 接引寺平面图

另外,乾隆十五年重修接引寺正殿碑记上有以下文字:

接引寺者系平南王之舊第也厥後建為寺

另外还有乾隆二十八年增建天王殿、金刚殿、钟鼓楼时记的碑文,以及增建接引寺碑记。后者有如下字句:

天王殿三楹

金剛殿三楹

鐘鼓二樓、屹如山立

以此我们可以了解此寺的规模以及渐次扩张直至完成的过程。现在金刚殿通称为山门,左右各置金刚之像。右边黑色的叫作“哈”,左边红色的叫作“哼”,都拿着金刚棒倚在台基上。天王殿原来安置着四大天王,现已不见踪影。正殿里有三尊佛像,制作十分拙劣,不值得一观。

总之,这里的建筑形式与手法都属于清朝中期以后,没有什么特殊的价值。

三、柝木城

柝木城位于海城县城东南三十五里处,汉代叫作望平乡,辽时改成柝木。最初隶属东京,后归在铜州属下。金时立县,属澄州,元代时撤县。现在有个土堡,称作柝木城。

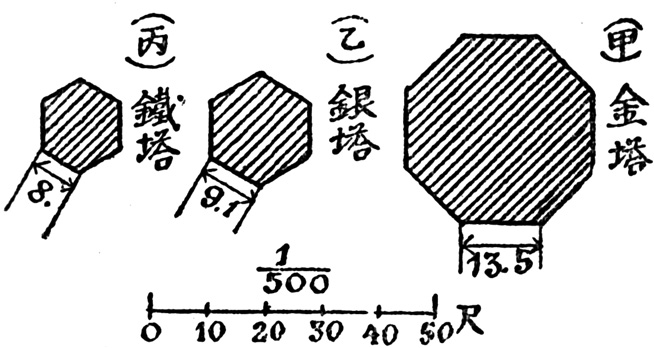

城附近有三座古塔,分别叫作金塔、银塔、铁塔。

(一)金塔寺

金塔在城西北七里处,寺名为金塔大禅林寺,简称金塔寺,平面如图4-9所示。图4-10为其外观。有关此寺的创立及沿革不详。《全辽志》古迹之部记载:

金塔寺 海州城東南二十五裹

图4-9 金塔寺平面图

图4-10 柝木城外金塔寺塔

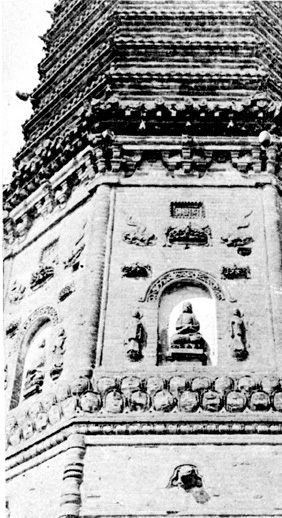

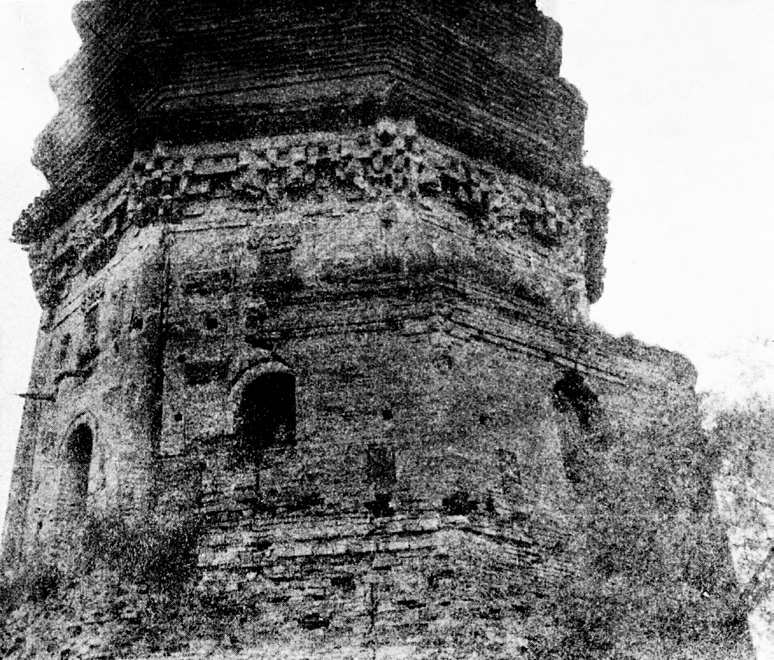

由此可知这里于明代就已被编入古迹之部。本殿前有万历三十九年(1611年)及万历四十一年(1613年)等重修碑,但没有关于创立的文字。塔在本殿后面陡峭的半山腰上,平面如图4-11甲所示,八角十三重,每边长十三尺五寸,被称为辽东七塔之一。规模也好、形式也好都堪称是第一流的美塔。但是上半部现在已经全部破损,因此无法知道相轮等的形式。台基由上下两层组成,下层雕着好看的包袱花边,中间纳有小佛像。上层壁面雕成像狮子一样的怪兽半身像,八角棱柱上有立像。

图4-11 本殿平面图

坛上有莲花瓣,塔身建在莲花瓣上,每面中央有龛,龛中有坐佛像,两侧是菩萨立像,制作都十分优秀。龛的上部用拱券,上面是和下面三尊相应的天盖。天盖上方有左右两个飞天的图案,这是中国六朝以后至唐宋年间最常见的配置。

第一层的斗拱是最富承力的七踩斗拱,木制的双重椽木已经腐朽,很难推想出原有的檐部曲线之美。第二层上排列着很多小型佛像。第二层以上没有使用斗拱,只是用砖叠涩出檐,这种方法似乎属于惯例。

总之,此塔是同类塔中形式最为古老的,虽然还没有搞清其确切年代的物证,但从雕刻的手法上判断,应该就是唐代或者是勃海时代的遗物无疑。与我们已经认定为辽金时代遗物的河北省涿州的塔,吉林省开原的塔相比,应该说此塔的年代更为久远。

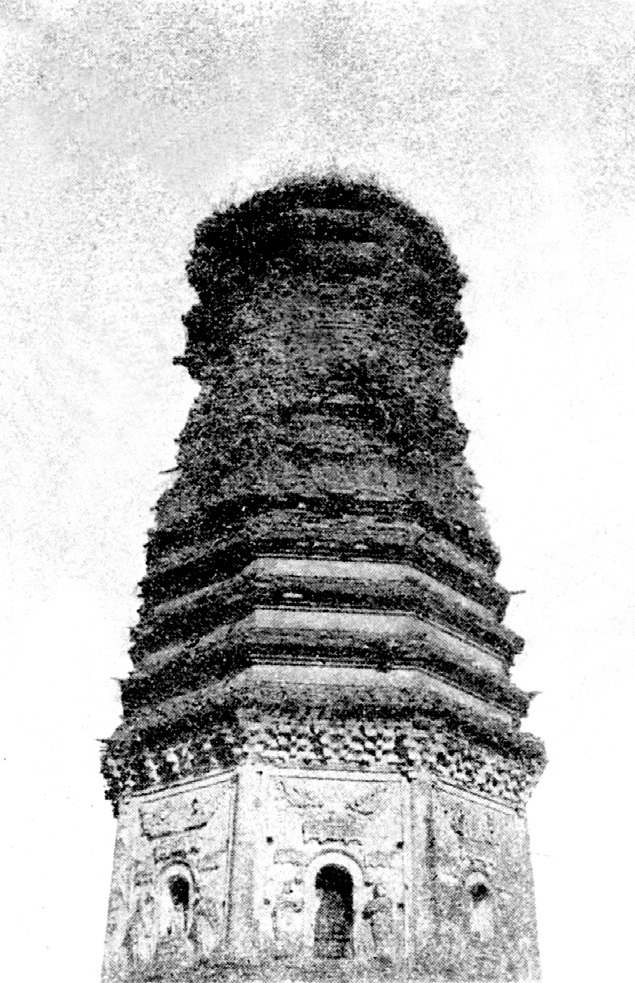

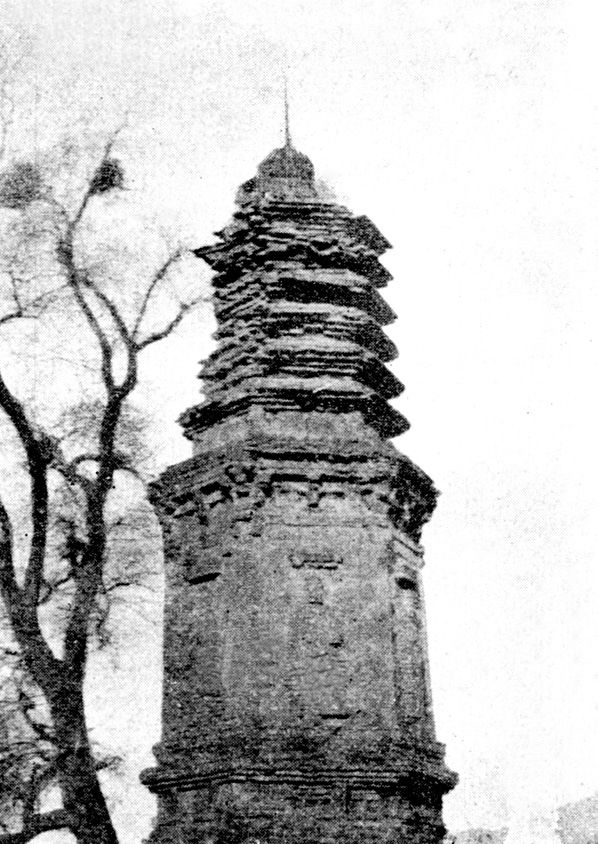

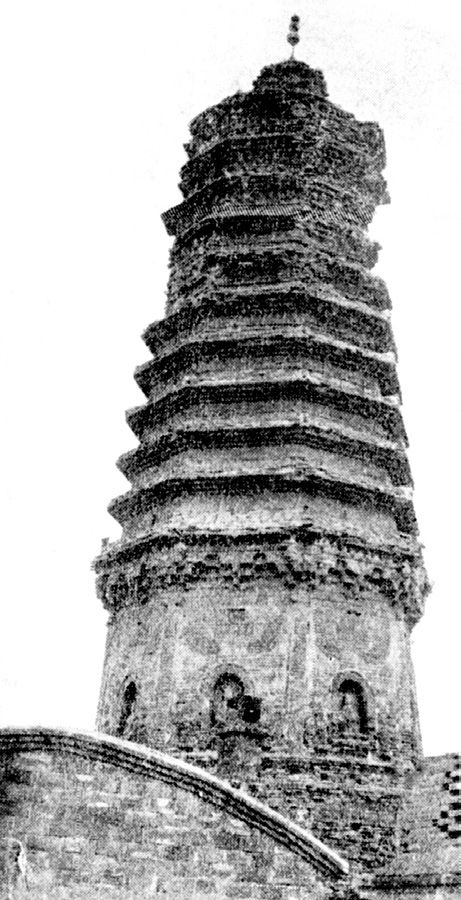

(二)铁塔寺

铁塔位于柝木城内,沿革不详。外观如图4-12所示,平面为六角七重,台基每边八尺(图4-11丙)。台基下层的壁面上原刻有包袱花边,但已全部损坏。塔身每面中央都有一尊立像,上面有天盖,但都没有胁侍、龛和飞天,制作也极为粗糙,大概是清代重修。相轮已遗落无法观察。

图4-12 柝木城内铁塔寺塔

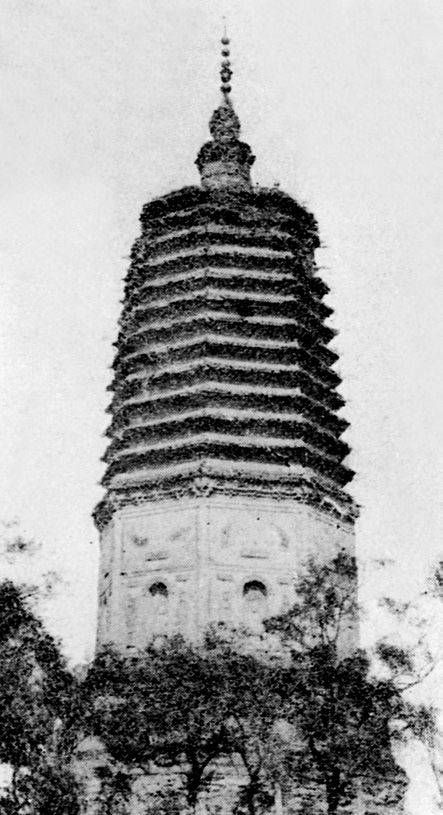

(三)银塔寺

银塔寺位于柝木城东北十五里处,沿革不详,相传是唐贞观年间所建。塔(图4-13)为六角九重,台基每边九尺一寸(图4-11乙)。

图4-13 柝木城外银塔寺塔

台基壁面上没有任何修饰意匠,或许是被彻底毁损看不出来了。坛的上部,带有勾栏意匠之处一分为二,下半部刻有稍加变形的卍字形格子,上半部用深浮雕手法雕着花卉纹样。依照常规,坛上置有莲座,莲座上面是塔身。每面中央的龛中纳有坐佛像,左右是胁侍立像,三幅天盖一对飞天的设置如常规。

檐部的斗拱建制亦循惯例,第一层两柱之间只装一攒五踩,二层以上不用斗拱。相轮只能观测到其中的一部分,最下面是露盘,露盘上面有两层仰莲,再上面是壶状的宝瓶。宝瓶以上部分均已损毁,但手法应该与辽阳大塔大致相同,即以几个球体作为主干贯通。

图4-14是金塔寺附近一座僧侣墓地的实例,是一座有着巧妙变形的喇嘛塔,用砖建成,每个刳形都是利用砖的厚薄调整,可感到意匠中的良苦用心。建筑年代应为近代。

图4-14 喇嘛塔

四、辽阳州

辽阳州在距大连二百零六里二火车车程的太子河西南岸,曾经是辽金的东京。河的东岸是新城,东北是东京陵。

广祐寺

辽阳州城西门外有一座高塔,隶属广祐寺,俗称白塔,寺也被随之称为白塔寺(见图4-15)。《盛京通志》记载:

廣祐寺在東京西門外有白塔俗呼曰白塔寺天聰九年奉勅重修內有碑記謂此寺創於漢時唐尉遲恭重修蓋古刹也內有自來佛一尊、云云

图4-15 辽阳广佑寺塔

《盛京典制备考》记载:

在州西門外三里有白塔俗呼白塔寺前明建本朝天聰九年奉旨修康熙二十一年四月駕幸寺中賜袈裟、云云

二者说法并不统一,一说为汉代所建,一说为明代所建。但天聪九年(1635年)的重修二者一致。想必汉代创建之说属于虚妄传说,尉迟恭重修之说也不可贸然信之。不过,《全辽志》古迹之部的记载是:

廣祐寺 遼陽武靖門外

既然明代已被录为古迹,故年代应该比辽更久远才是。我想象,广祐寺迦蓝的创立是在辽金年间,其规模的大成则是靠明代的修筑,白塔现在的形式应为天聪年间修建所成。

广祐寺的殿堂如今已然全部废灭,仅残存此白塔一座。塔南有一处殿堂建筑痕迹,塔北面的地势和隆起的部分可以想定是大殿的遗址。殿址前面有一块碑,表面已经全部风化,一个字也辨读不出来了。周边的花纹很明显是明末的风格。《通志》里所谓的汉代所建或许指的就是这座碑。塔南面的台基前现在倒放着观世音和释迦的铜像,观其制作手法也都应该是制作于明末清初。我综合这些情况相信:广祐寺迦蓝于天聪九年进行了彻底的重修,白塔也于此时改变了旧时的面貌,之后又经历过数次修缮。

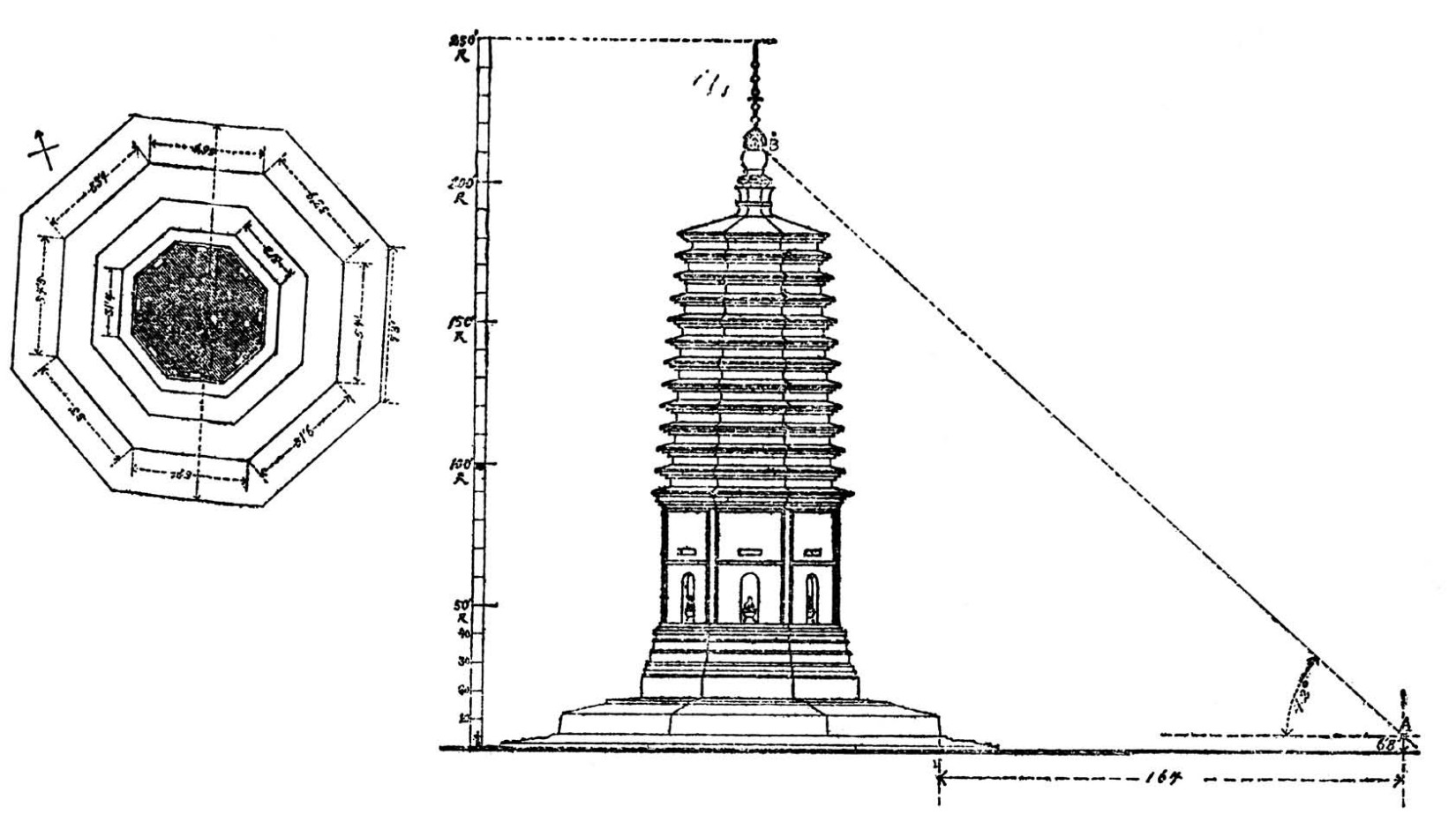

塔八角十三层,建在很高的台基之上,砖造,实心,内部没有留出空间,这一点和其他的砖塔相同。台基下层每一边长七十三尺,上层坛又有数层呈带状。中间带的八面上嵌刻着八卦之像,每面的八卦像之上又各凿开五个小龛,纳入佛像,小龛之间用五踩斗拱,斗拱之上设莲座(见图4-16)。莲座上置塔身,其平面如图4-17所示。八角的每面为26尺,棱角处立圆柱,中央做成进深很大的佛龛并架上半圆拱券,里面供有坐佛像,左右有胁侍立像,上方有天蓋、飞天等,配置与柝木城的金塔寺相同。不过,金塔寺尚存庄重古雅之风,而此间则颇有轻佻卑俗之气。

图4-16 台基

图4-17 塔身平面图

檐部装着三攒五踩斗拱,形状颇为雄健有力,檐为双重,椽子料为木材,因此不宜过于挺出,老角梁用的也是木材,其末端悬有风铎。屋顶用仰合瓦通面铺葺(见图4-18)。

图4-18 屋顶

第二层以上因外壁面极小,没有施予任何装饰手法的余地。檐部也未用斗拱,只是用砖叠涩而成,砖的末端相互连接形成了一种十分美妙的曲线(见图4-19)。

图4-19 砖的末端

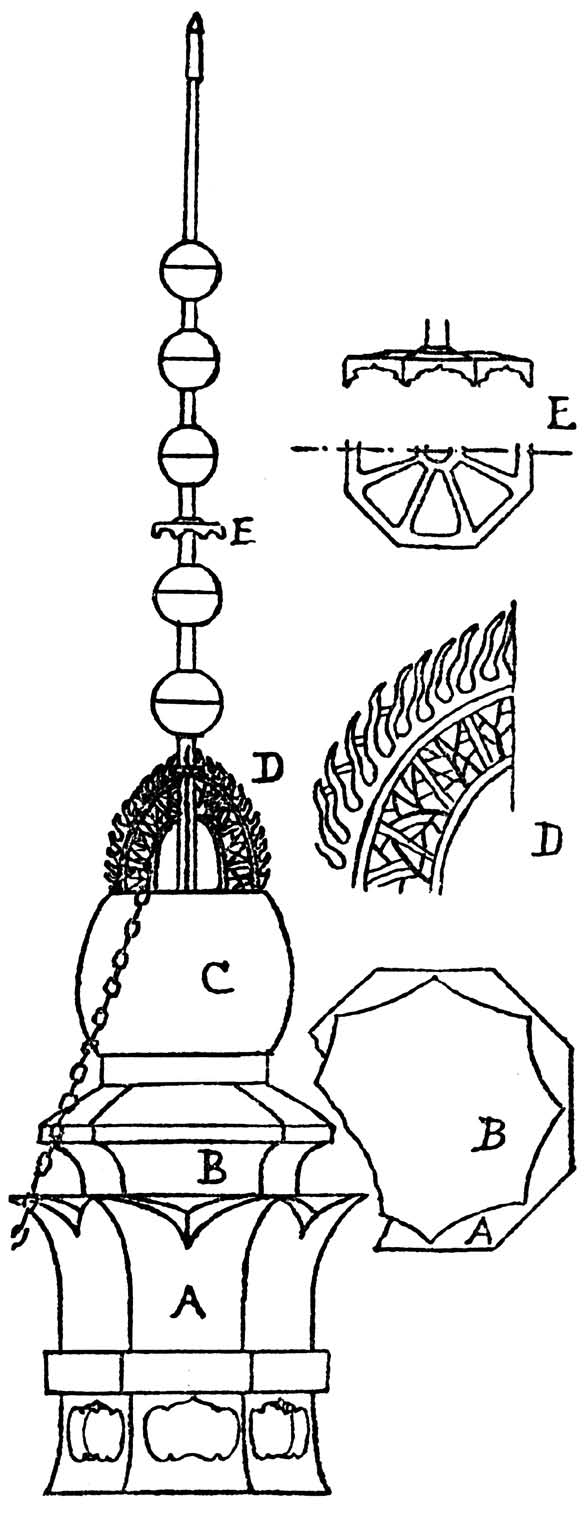

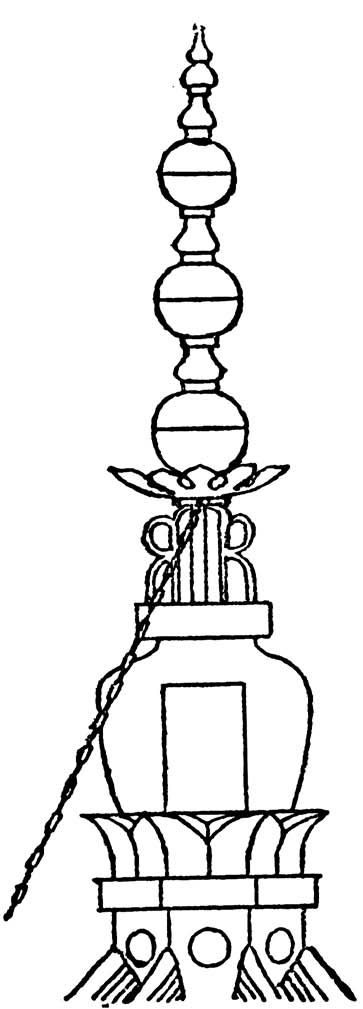

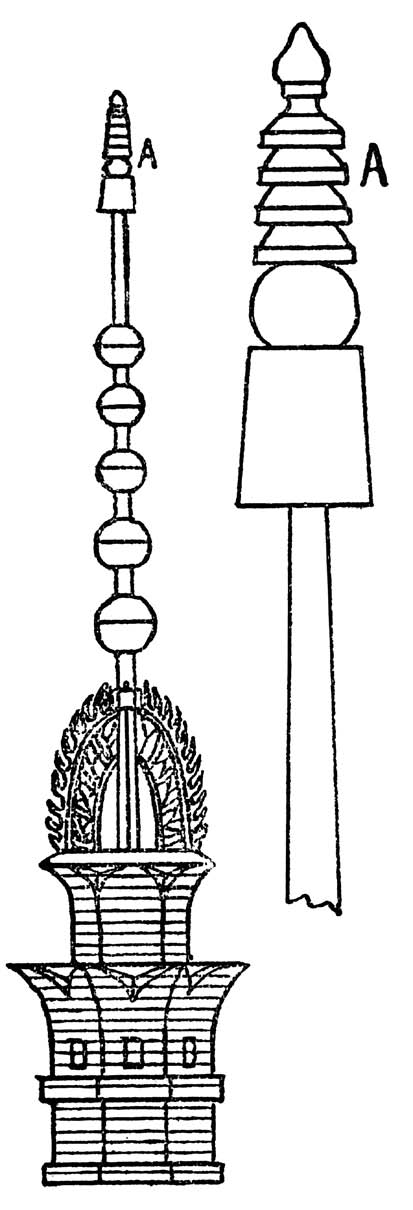

相轮的形状完全是一种特殊的形式,在中国内地尚未见过。最下部是一个八角的矮台基,每面都镂刻着一种根格,依次向上有一条带状环绕,一朵八瓣莲花,一座八瓣莲花台。但上下两个八瓣莲花并不相重,而是上面八个花瓣的棱边对着下面花瓣的中央进行排列。莲花台上面更有一个接近球状的物体,但因破损严重,已经分不清当时使用的手法。自底层至此球体皆为砖造。

球体上方中央立有一根细铜柱,根部有四张铜板示水烟之意。铜板上也镂刻着一种纹样,外周呈火焰状,朝向上方闪烁。水烟的上部垂有八条锁链与屋顶的八个角相接。

水烟上方是第一个球体。球体可以看作相当于中国内地以及日本的相轮。再向上有第二个球体,然后是具有伞盖之意的八角小盘,接着是第三到第五个球体。第五个球体上方还有铜柱高高挺起,冠在最尖端的宝顶是个多少有些刳形的笋状。这种形式似乎是奉天地区相轮的标准样式(见图4-20)。

图4-20 宝顶

图4-17右侧是其立面的观测图。图4-20中,A点对相轮B点的仰角是42度,由此可知地面到相轮顶端大约是250尺,相轮的高度为62尺。这应该是东北地区的第一大塔,也是中国一流的大塔。

总之,此塔由台基、塔身、段层、相轮的四部分组成,是奉天地区塔类中极好的样本。但观察其形状发现,段层部分越往上越缩小的现象并不十分明显,这应该作为其年代并不久远的一种象征。塔身上的佛像雕刻等也证明此建筑不会是遥远的唐代或勃海国之遗物。

五、兴京古城

兴京古城早在清太祖之前就是历代的居住城堡,建在所谓的赫图阿拉之地,位于奉天向东约86公里处。老城东边约二里处有座地藏寺,与显佑宫一起同为清太祖创建。

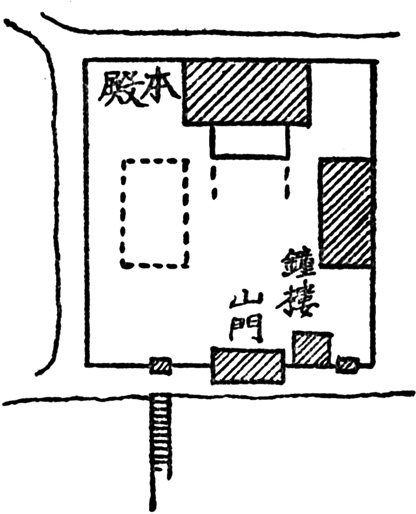

地藏寺

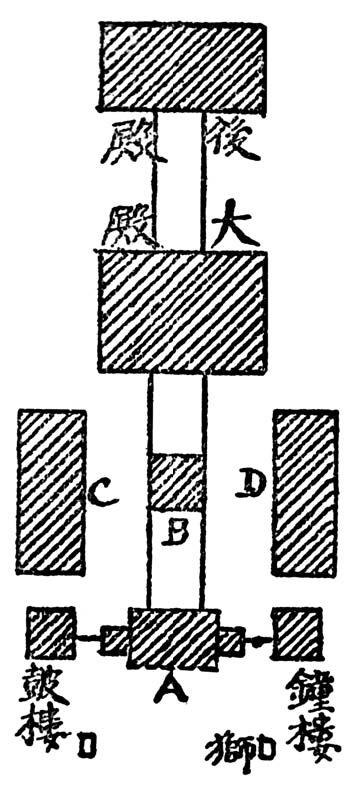

地藏寺的平面如图4-21所示,A是山门,左右有钟鼓两楼,相当于天王殿的部分现在是B处的小殿堂,里面与普通的天王殿相同,安放着弥勒,身后是韦驮天。C、D的厢房做成地狱变相的形式。B后面并排着大殿、后殿,这也与常规相同。

图4-21 地藏寺平面图

此寺院如今破损严重,特别是后殿和山门几乎已形骸皆无。不过,就其残存的建筑进行考证可知其年代应属清朝初期之物。

自兴京向西到奉天的途中,所经各地都有佛寺建筑,比较显著的几处列在下面:

清云寺(位于下爽河)

慈云寺(位于古楼)

众教寺(位于铁背山外)

兴隆寺及观音阁(位于抚顺城外)

这些寺院的平面基本相同,但存在道佛混淆的现象。清云寺的前殿祭祀着关帝及其诸神,众教寺的前殿则放着阎王和十王像。兴隆寺于顺治元年(1644年)创立,规模较大。观音阁上镐儿山王处有一座塔,八角,每边长六尺五寸。上半部分已经破损,故不知原为几层,想来大概会是十三层,形状酷似柝木城的铁塔。

六、奉天府

奉天府城是清太祖根据辽金时沈州的旧制,于天聪五年(1631年)开始着手经营。大连距此有246里的火车车程,城内外的佛寺颇多。而将这些大致区分一下的话,又可以分成禅教和藏传佛教两派。藏传佛教的迦蓝多在城外,禅教的迦蓝在城内留下了完好的遗物。不过今天所谓的禅教寺院的建筑,除了塔婆之外,已和藏传佛教的建筑没有什么大的区别,事实上应该认为二者的形式相同,只是在细微之处二者存在一些差异而已。下面先就藏传佛教建筑进行记述。

(一)黄寺

原名为实胜寺,位于小西门外。据《盛京通志》记载:

實勝寺外攘門關外俗呼黃寺國初敕建前有下馬牌內供邁達裹佛又有嗎哈喝喇樓天聰九年元裔察哈兒林丹汗之母以白駝載嗎哈喝喇佛金像金字喇嘛經傳國璽至此駝臥不起遂建此樓有碑文足據於雍正四年奉旨重修

《盛京典制备考》曰:

實勝寺在外攘門關外二里俗称黃寺我朝破明兵于松山勅建此寺供奉邁達里佛恭藏太祖太宗甲胄弓矢、云云

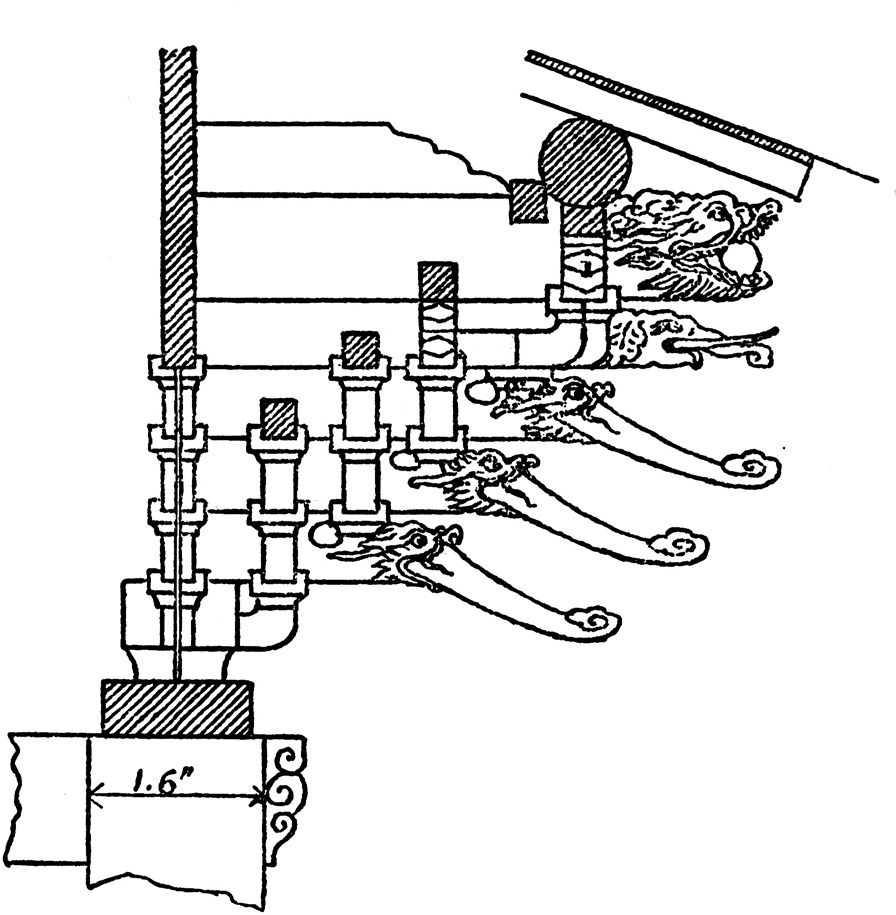

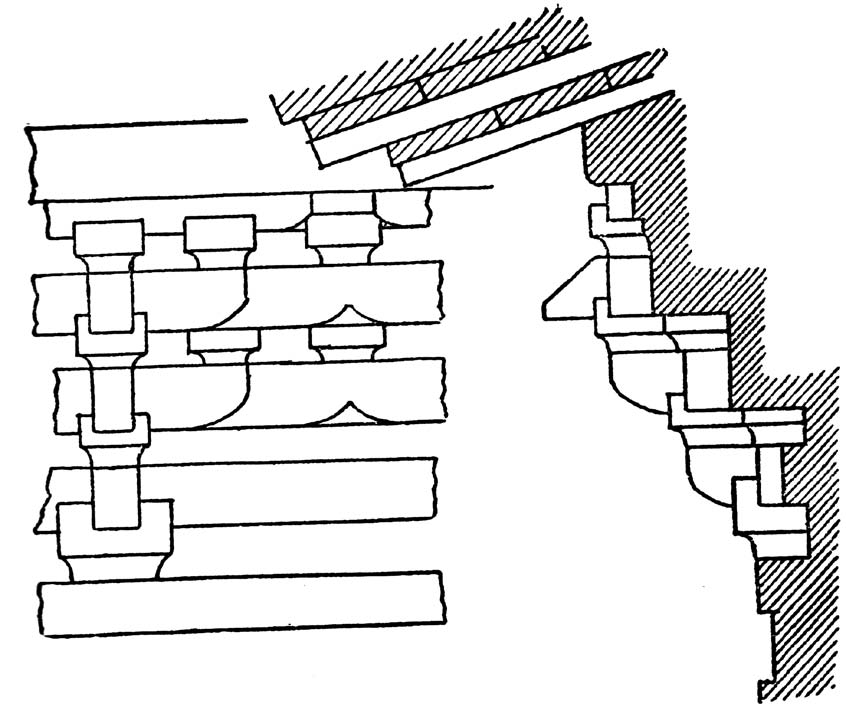

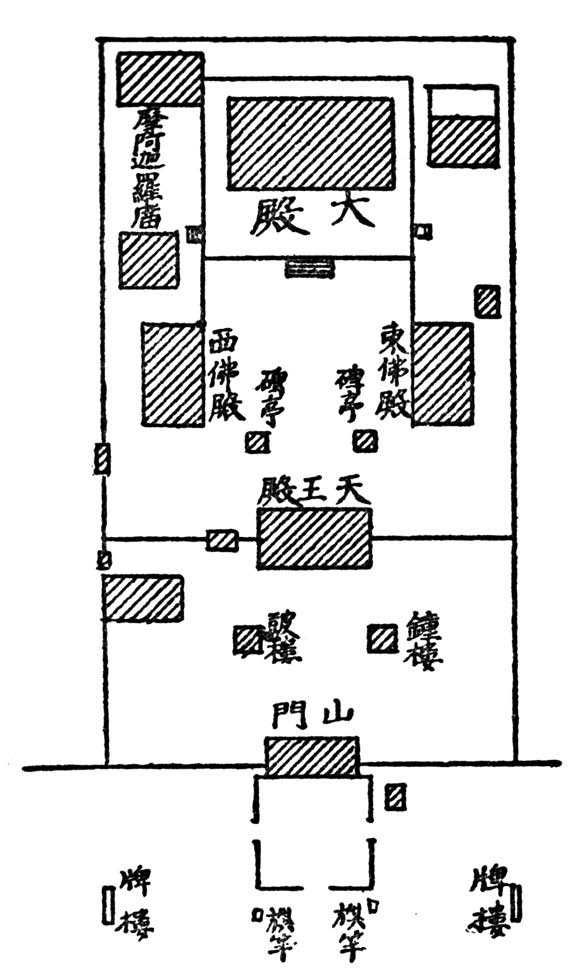

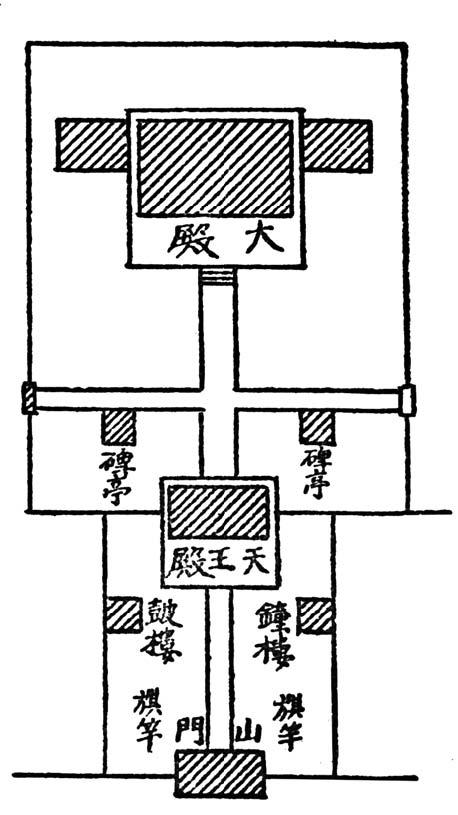

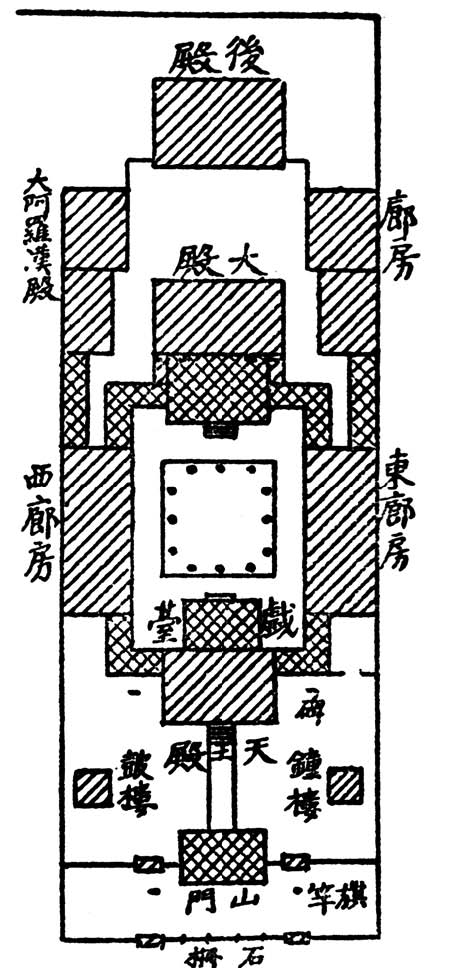

这个吗哈喝喇楼是元代八思巴铸造的,曾在五台山祭奉后移至察哈儿林丹汗国,清太宗征服该国后迎入本国相传,是一尊珍奇之像。根据碑文记载,迦蓝于崇德元年(1636年)开始建造,崇德三年(1638年)竣工。平面如图4-22所示,门前有一对牌楼(见一图4-23),接着是山门(图4-24),门里钟鼓两楼相对,然后是天王殿,殿后有两座碑亭及东、西佛殿左右相峙,正面坛上是大殿即大雄宝殿(图4-26),吗哈喝喇楼在西佛殿的北面,两层(图4-25)。大殿如图4-27所示,通面阔七楹,内面阔五楹,划出进深两楹的殿身,紧挨中央殿身后壁处安置着三尊佛像,中间是释迦,东侧的据说名叫迈达里(见图4-28),沿着左右墙壁建有走廊,廊中有八大菩萨的立像。以廊柱、柱头以及柱头斗拱为代表的彩绘雀替的建制在中国固有的佛教建筑中不见其例,唯独适用于藏传佛教的迦蓝之中,这一点应该引起注意。柱子直径向上递减明显,配有八角型的莲叶柱础。大斗的斗欹由凸曲线的莲叶构成,轮廓的性质很像泰西罗马内斯库或者拜占庭的形式,而不像中国那种固有的大斗形式。这种形式我们在西藏建筑中可以见到。总之,黄寺的柱制与其说是中国式,不如说是藏式更为妥当。大斗上的彩绘雀替也都具有西藏或尼泊尔的形式,上方数层的水平线内施行的纤细手法也具有属于泰西古典建筑中横楣的那种性质。我们还没有在中国传统的建筑中发现过如此的手法。由此可知,黄寺建筑中的这种手法应该是从西藏传来的,是早在元代就随着藏传佛教的传入一起输入到东北。

图4-22 黄寺平面图

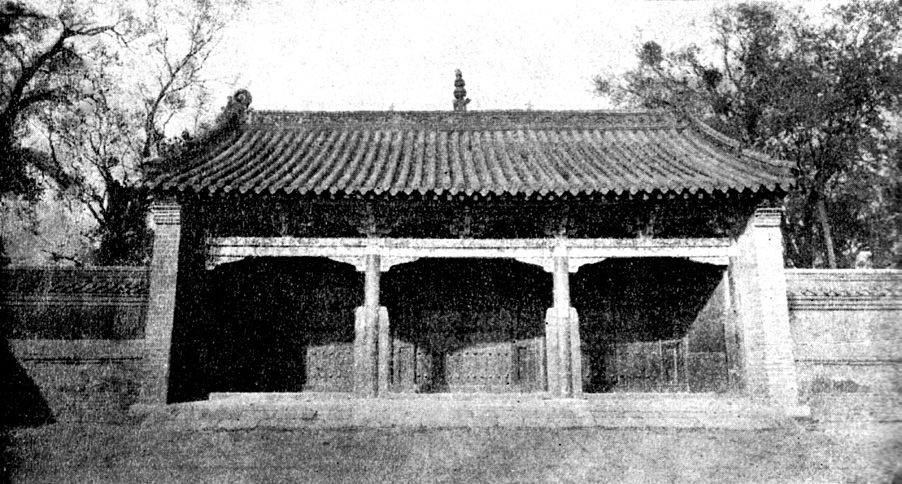

图4-23 奉天黄寺牌楼

图4-24 奉天黄寺山门

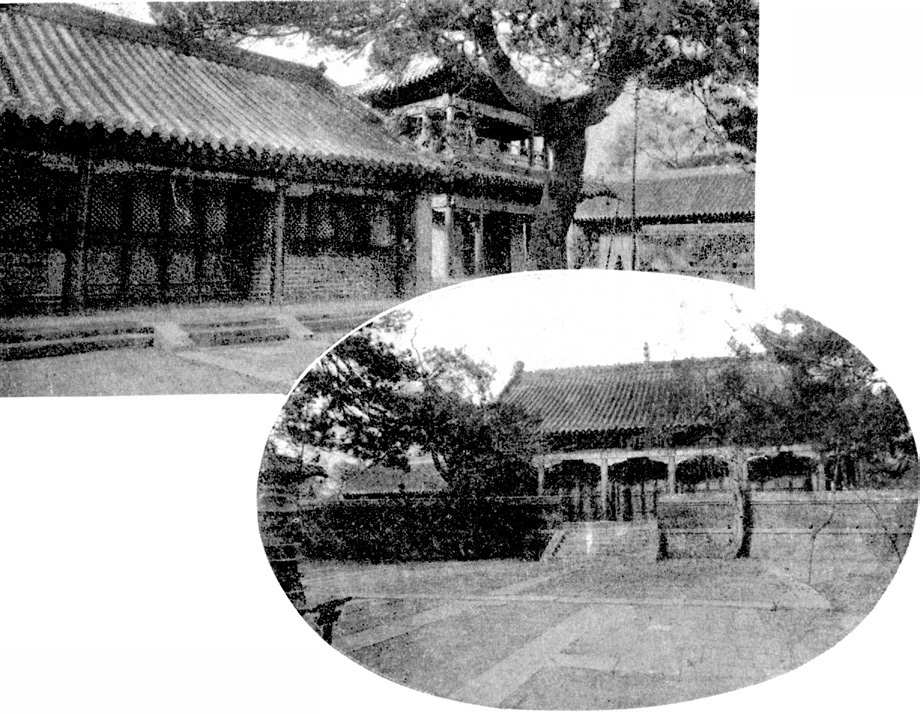

图4-25 奉天黄寺正佛殿及吗哈噶喇楼(上)

图4-26 奉天黄寺大殿(下)

图4-27 大殿平面图

图4-28 奉天黄寺大殿内部

殿内的装饰也包含了许多藏式的成分。三尊身后背光的上部雕刻着迦楼罗抢掠龙女的情景(图4-28)。这些也都是在尼泊尔以及西藏地区经常能够见到的形式。早在元代至正四年(1344年)就已刻在河北省八达岭下居庸关关门斗拱上的,就是与此同系的藏式,也就是属于藏传佛教的特殊形式。大殿的藻井也是纯粹的藏式,每个格间都画着八叶莲花形成的花卉纹样,花心及花瓣上刻有藏文(图4-29)。

图4-29 奉天黄寺大殿天花

大殿檐部的斗拱如图4-30所示,是普通的汉式,而不是藏式,但其意匠多少有些可观之处。观其出五踩的方式,瓜拱的拽架明显大于万拱,斗拱也有大小两种,表现出一种变化的形态。

图4-30 檐部斗拱

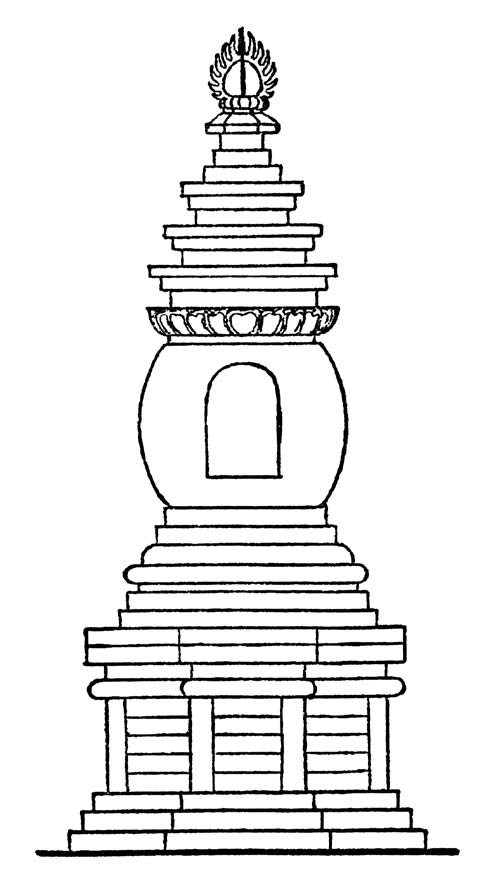

(二)护国法轮寺(北塔)

护国法轮寺位于奉天北郊,清太宗崇德八年(1643年)癸未仲春开工,顺治二年(1645年)乙酉仲夏竣工,原来奉天城的四周郊外分别建有规模相同的喇嘛寺,寺中各建塔一座,四寺的营建目的各异,碑铭曰:

盛京四面各建莊嚴寶寺每寺中大佛一尊左右佛二尊菩薩八尊天王四位浮圖一座東為慧燈朗照名曰永光寺南為普安庶名曰廣慈寺西為虔祝聖壽名曰延壽寺北為流通正法名曰法輪寺各立穹碑永乘來

云云

碑立在平面图示出的碑亭中,用满、蒙、藏、汉四种文字刻成。根据碑文可知此寺为弘扬佛法而建。《盛京典制备考》曰:

北塔法輪寺在地載門外三里乾隆八年御書金鏡周圍一匾額恭懸正殿、云云

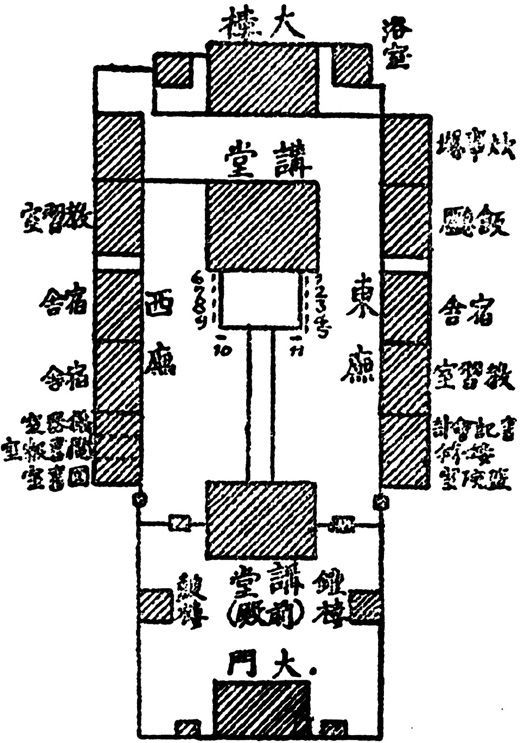

迦蓝的平面如图4-31所示,整体酷似于黄寺。本殿内,中央安置着俗称为天地佛的两性相拥像,东侧和西侧分别配有象征太阳和太阴的刻像。左右两侧按照常规排列着八大菩萨。

图4-31 法轮寺平面图

塔建在迦蓝的东北,形成一个单独的区域,建制完全是藏式。另外的东西南三塔和此塔的形式完全相同。

(三)护國延寿寺(西塔)

护国延寿寺在奉天西郊,据《盛京典制备考》记载:

西塔延壽寺在懷遠門外五里乾隆八年御書金粟祥光匾額恭懸正殿

创立时期和北塔相同,迦蓝的规模也几乎完全一致,只是塔的位置有所不同(图4-32)。因当初的建造本意是为天子祈求长寿,所以本殿的中尊称为长寿佛。东侧是药师如来,西侧是释迦如来,左右的八大菩萨依照常规排列。此殿内的佛像甚是庄严,皆为崇德年间建造保存至今,是极为重要的遗物。柱子、柱上的雀替、上部的手法等与黄寺几乎完全相同(见图4-33)。

图4-32 延寿寺平面图

图4-33 奉天西塔大殿内部

西塔内藏有一根锡杖,图4-34是其实测图。图中可见大小两座形式完备的喇嘛塔形,正可当作极好的标本。

图4-34 西塔实测图

(四)护國永光寺(东塔)

护国永光寺位于奉天东郊。据《盛京典制备考》记载:

東塔永光寺在撫近門外五里乾隆八年禦書慈育群靈扁額恭懸正殿

可知此寺为济度众生而建,建立年代同前者。迦蓝的规模,除了塔的位置在东侧之外皆与前者相同(见图4-35)。大殿内部的三尊除相形特殊之外皆与前者相同。图4-36为塔的外观。

|  |

| 图4-35 永光寺平面图 | 图4-36 奉天东塔 |

(五)护國广慈寺(南塔)

护国广慈寺位于奉天南郊。据《盛京典制备考》记载:

南塔廣慈寺在德盛門外五裹乾隆八年御書心空彼岸匾額恭懸正殿

根据碑文可知,此寺是为普安众庶而建,即为祈愿天下太平。建立年代与前者相同,迦蓝规模也是除去塔的位置之外与其他三寺相同(见图4-37)。此寺现在荒废程度颇甚,大殿已被破坏,佛像也已不存,只有塔保存得还比较完整(图4-38)。

|  |

| 图4-37 广慈寺平面图 | 图4-38 奉天南塔 |

奉天四周的四座塔,平面(见图4-39)以及外形都几乎完全相同。《盛京通志》记载:

四寺俱勅建用喇嘛相地街每寺建白塔一座云能一統相傳為異、云云

图4-39 塔的平面图

现在如举其特性的话,整体可分为三个部分:台基、塔身、相轮。

台基由上下枋、上下枭和束腰三部分组成。束腰中央有一组火焰纹,左右刻着狮子,上下枭中央有个球体,上下由同样的云纹构成。上下枋都施有漂亮的雕刻,下枋下面还有仰莲形状的基座,仰莲座下面便是最下层的圭角。上枋上环绕着一条带状。塔身为藏式,塔肩部异常凸出,立于三层圆坛之上,圆坛下更有覆盆莲座。塔身的南面凿有一个三花拱券的佛龛,里面供有佛像。龛洞周围雕有线条流畅的云珠。相轮由露盘、十三轮、双盖、日月及宝珠构成。露盘的细部看不清楚,令人遗憾(可由图4-34推知)。轮如笋状,越向上越小,双盖的下盖朝下开放,末端悬着风铎。上盖与之相反朝上开放。两盖均由青铜制作。日月亦是铜制,太阳在弦月之上。最上方宝顶的周围附有火焰纹饰。

(六)长宁寺

《盛京备考》记载:

長寧寺在外攘門外西北五里舊稱御花園順治十三年勅賜為寺、云云

平面如图4-40所示,是一个非常简单的小迦蓝,但其由来带有十分明显的喇嘛寺特征。寺域内有一座康熙二十六年(1687年)的敕碑,根据碑文记载,此寺的本尊原是太宗的念持佛,所以康熙帝为此建寺。现在的殿堂是最近才修理过的,建筑上没有什么值得特别提及之处。不过,本殿的面阔为五楹,内部的佛龛上有一种在黄寺等处用作观赏的古典趣味的蛇腹。本尊是一尊小型观音像,另外还有一些藏文的经文以及嘉庆帝用过的弓箭等。

图4-40 长宁寺平面图

东殿为三楹,以夜摩天为本尊。西殿也是三楹,以天地佛为本尊。

(七)舍利寺

《盛京典制备考》记载:

舍利寺在城西十二里塔灣一名回龍寺崇德六年勅工部重修寺前有舍利塔

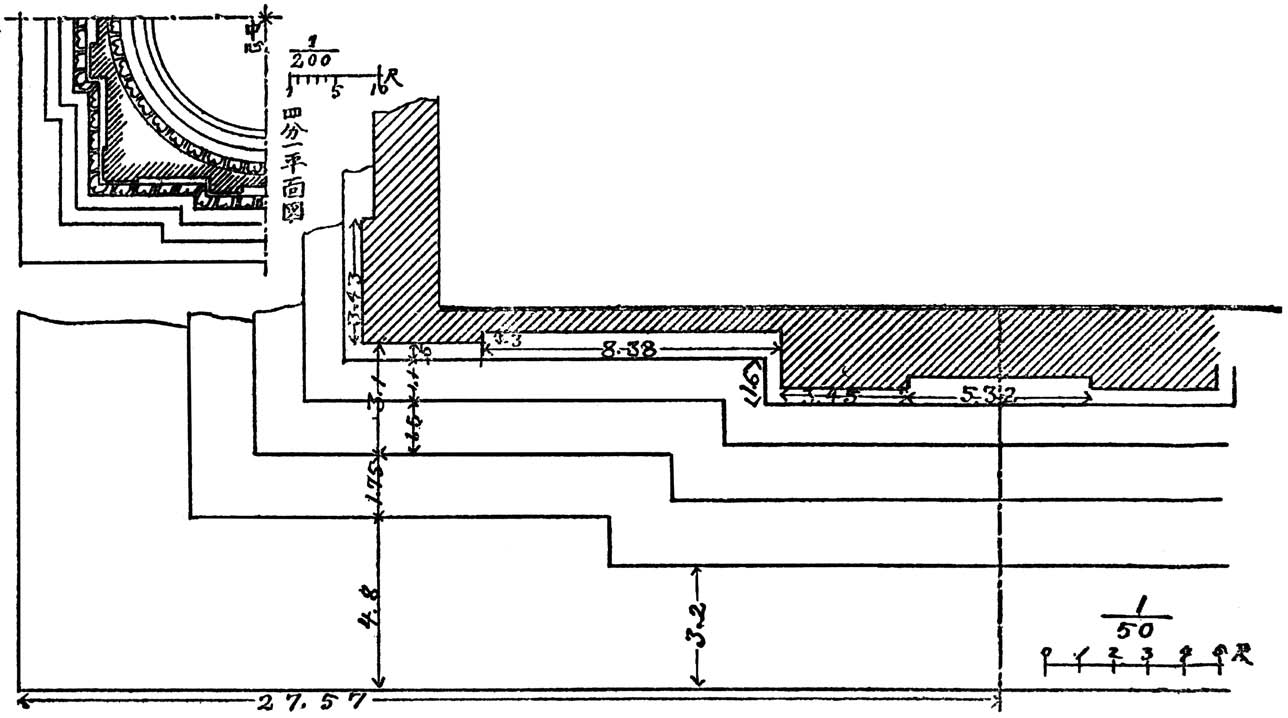

如今迦蓝均已荒废,仅存下了这座舍利塔,现被俗称为后塔(图4-41)。八角十三层(图4-42),第一层每面都有佛像,这和辽阳塔相同。北面壁上刻有铭文:

大清崇德五年歲次庚辰工部奉聖旨重修

图4-41 奉天塔湾舍利塔

图4-42 舍利寺截面图

此记载与《盛京典制备考》中的记载有一年之差,为崇德五年开工,同六年竣工。有关此塔的兴建,塔附近有一座重修无垢净光舍利佛塔碑,碑记文如下:

一工部奉

命重修無垢淨光舍利佛塔是塔原係大遼興宗時有本邑李弘遂等百餘人見彼時君臣合德風雨順人民安欲建塔以紀一時之盛乃僧人雲秀法具同造此塔於重熙十三年四月告成迄今六百餘年我大清寬溫仁聖皇帝見此頹壞詳察建塔來歷於崇德六年命该部重修建佛殿三間令僧玄聲等五名看守

督工 甲喇將軍臧國祚

重熙十三年至崇德六年相距五百九十七年(崇熙为重熙的别名)。塔立于五尺七寸高的台基之上,坛上有三尺四寸高的护栏。塔身十分秀美,中央有双重莲瓣的带状环绕,带状下方,每一面都雕刻着兽头。带状上方有佛像、胁侍、天盖、飞天等,一如常例。斗拱出五踩,双层檐,椽子及老角梁均为木制。檐部每面悬有五个风铎,第二层以上每面嵌有三面镜子,檐部伸出并不依靠斗拱,而是用砖层层叠涩而成(图4-43)。每一层的面积遂上遂小,缩减程度要比辽阳塔显得急促,但不甚于开原塔。

图4-43 奉天塔湾舍利塔中央

相轮的意匠十分出色(见图4-44),下面是一个八角的露盘,露盘上是仰莲,再上面是宝瓶、八叶、三个宝珠,顶端冠有两个更小些的宝珠。全长约十五尺。我从相轮的形式和塔整体的形状推断,此塔应该保留了一些建塔当初的形式和手法,也就是说崇德五年重修时对古式手法丝毫没有进行损毁。

图4-44 相轮平面图

(八)万寿寺

据《盛京通志》记载:

萬壽寺在外攘門外即慈慧寺俗呼談家庵康熙五十二年改建、云云(西曆一七一三)

而《盛京典制备考》的记载是:

萬壽寺在外攘門外路北即慈慧寺俗呼談家菴康熙五十年勅建(西曆一七一一)

二者孰是孰非不得而知。平面如图4-45所示,亦为奉天第一流的大寺。佛殿前有一对满文碑,佛殿后面碑亭四角的柱子都向外倾斜,四面开放。碑上有康熙六年(1667年)的铭文。此寺现在大概已与道观混淆,殿内会有道士在跪诵经文吧。

图4-45 万寿寺平面图

(九)长安寺

长安寺是位于奉天城内东北角的一座古刹,据《全辽志》古迹之部记载为:

長安寺 奉天城東北隅

由此可知此寺于明代即属于古迹。全寺规模如图4-46所示。天王殿内设有戏台,以走廊环绕中央庭院的手法与神祠十分相似,同时与日本奈良朝的迦蓝也颇为类似,实可称奇。大殿前面有一块成化年间的石碑。

图4-46 长安寺平面图

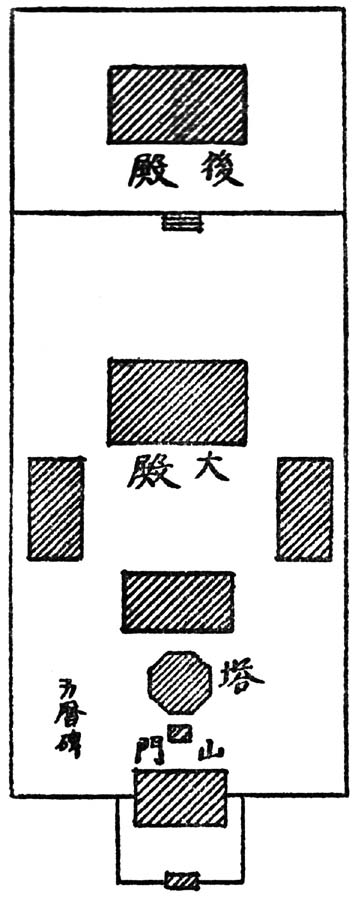

(十)白塔寺

白塔寺在奉天城内北侧,修建年代不详。平面如图4-47所示,进得山门便有一塔,塔后是天王殿,其后是大殿、后殿,顺次排列。后殿里有三尊及十二飞天,另外还有像图4-48那样的小佛像和一对十三层的小龛塔,形式颇为珍奇。大殿里除三尊之外还有文殊、普贤及二天。佛像的背光上附有藏传佛教的八宝,这是个十分有趣的现象。

图4-47 白塔寺平面图

图4-48 奉天白塔寺后殿内的佛像及供具

塔为八角十一层(图4-49),旁边有一座万历碑。塔的北面嵌着刻有万历铭文的瓦块,由此可见,此寺大概是经过了万历年间的修缮,从其整体形式上看,向上递减的程度要大大超过辽阳塔,与奉天舍利塔相似,但递减程度更甚。此类的递减程度可作为一种推测年代的标准,年代越近递减的程度越小。我暂把此塔假定为万历年间的形式。

图4-49 奉天白塔寺塔

塔台基及塔身的建制也与舍利寺的塔相似。塔身各面上的龛、三尊佛、天盖、飞天等都如常例,斗拱出五踩,双层檐,椽子为木造。第二层以上不用斗拱,每面嵌有镜子。相轮现在仅残存三个球,其他情况不得而知,想像其意匠应与其他的塔基本相同。

七、铁岭县

铁岭县距大连二百九十里三,位于辽河左岸,县城大小约有四分之三里见方。城东有龙首山,山脉向南延伸。山上有慈清寺及南塔,城内有座古刹圆通寺。

(一)圆通寺

《盛京典制备考》记载:

圓通寺在城內明天順年建有碑記本朝崇德八年勅賜銀兩寺有塔高十三級

《盛京通志》记载:

圓通寺在城西北隅明天順萬曆間碑二崇德八年勅賜銀五十兩寺有浮屠高十三級向傳有老鶴棲止其上、則有科甲之應

此天顺、万历年间的两座碑今日犹存。碑上铭文如下:

銀州重修圓通寺塔寺記

(前略)國朝洪武二十三年始成銀州之城置鐵嶺衛城故有刹遂在城之西北刹故有塔皆久頹廢宣德三年指揮施興始因其舊垣而宮之八年名圓通寺正統三年都指揮使康福指揮李俊張忞繼葺之景泰之始今都指揮使孫璟偕指揮同知王斌複增新之至天順初祠樓僧之具凡百所宜有者咸備

天順六年九月

銀州重修圓通寺記

(前略)洪武初建圓通寺於城迤西構正殿五楹立佛像三尊東列伽藍西列祖師而前則有四天王一時廟森嚴佛光炳耀蓋犂然具矣浸淫於正統年間稍稍修葺之而猶未備也迄於今棟宇朽壞殿舍傾頹佛像蕩塵金身泄露有識者莫不憫然而竟不能為佛出一力以光大之乃寧遠伯李輕才好施暨弟原任總兵季成材共興善念隨約善人陶法明及境內助緣士夫若干人同襄厥事或出貲或出粟或出物科各有差計晷課工萬曆五年而功始落成焉、云云

萬曆二十三年歲次乙未

根据天顺碑的记载,洪武二十三年(1390年)开始在银州设置铁岭城时便有了圆通寺,圆通寺内自古就有塔。有关其年代有以下的碑铭:

重修圓通寺碑記

圓通寺古刹也在城西北隅白塔下塔建於唐大和二年明季李氏諸氏夫人捐金修塔而不及寺、云云

大清同治八年

根据此碑记载,塔是唐大和二年(828年)建的。因为万历三十四年塔的西北角遭到了巨大破坏,所以现在的塔是重新修缮的(根据万历三十六年九月初九日的碑铭记载)。故此塔自明初既已存在的事实确凿无疑。而且,从元代尊藏传佛教为国教的事实上推测,元代时是不可能创建如此规模的禅教巨刹的。而如果问所建年代是元代以前还是金或辽时,则我认为时间应该是在辽与金之间。因为开原的石塔寺是金代建筑,由此推论的话,圆通寺的塔也应该推定为是在辽与金之间建成的。

此塔为八角十三层,立在宽阔的台基之上(见图4-50、图4-51)。台基由数层组成,有壁面装饰,有卷草纹,另外八面塔身上还刻有“风调雨顺国泰民安”八个字(见图4-52)。八个面上各安置着一座佛像(用瓦叠涩而成,表面涂着灰浆),顶部除天盖之外别无他物。柱子都是八角棱柱,斗拱出五踩,但因破损严重已无法辨明其技法。檐部也已破损难明细节,但均未用椽木只见刳形。

图4-50 奉天铁岭圆通寺塔

图4-51 奉天铁岭圆通寺塔细部

图4-52 塔身刻字

第二层以上一如常例,每面各嵌三面镜子。檐部有叠涩成的刳形。相轮如图4-53所示,A部作为露盘,BC两部分有宝瓶之意,D的水烟部分上有双重莲叶,莲叶上又有凸出的四片大叶,包着第一球体。球体共有五个,第二球和第三球之间有一个八角的天盖,这和辽阳塔的感觉甚为相似,顶端上冠有一个形式简单的小塔。

图4-53 相轮平面图

此塔的年代从塔形和手法上推测应该和开原的石塔寺相同,是属于金初或辽末的遗物,可看作是奉天最古老的佛塔之一。现在迦蓝的平面如图4-54所示。

图4-54 圆通寺平面图

(二)慈清寺

《盛京典制备考》记载:

慈清寺在城東龍首山山前有古塔本朝崇德八年勅賜銀兩重修

《盛京通志》记载:

慈清寺在城東二里龍首山上寺前有古塔一名三清觀崇德八年勅賜銀四十兩重修

寺内的龙首山慈清寺碑记曰:

(前略)山之嶺舊有慈清寺又名為三清觀相傳建自唐代與浮圖並古遠宋元而後志乘闕文其事無徵焉迄有明萬曆間魯經修葺父老猶有傳者然已無碑可稽矣我朝龍興遼瀋恪奉佛法崇德八年賜銀勅修於是壯其殿宇整其廊垣金碧煌照耀巖谷較前代之莊嚴模宏遠矣(後略)

大清鹹豐八年

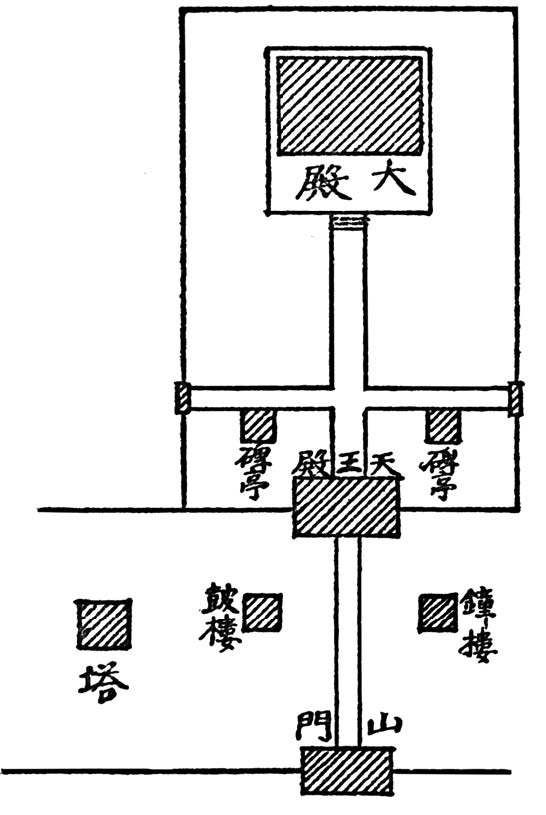

根据上述记录则慈清寺为唐代所建,崇德年间重修,而此间的沿革不详。现在的平面如图4-55所示,佛道两教已然混合,前面建三清殿,内祭老君、天清、地清,后面建大殿安置佛陀。辅伴佛陀的有阿难、迦叶、文殊、普贤,还有观音、地藏、二天、十八罗汉,位置排列如图4-56所示。

|  |

| 图4-55 慈清寺平面图 | 图4-56 佛陀位置图 |

作为迦蓝的附属物还有一座八角九重塔,塔前的补修浮屠记曰:

慈清寺前有浮圖九級、創自何時無所考、云云

大清鹹豐八年歲次戊午

也就是说其创立年代无从考证,按现在的形式手法来看,应属明代中期之物(见图4-57)。塔的大小为台基每边七尺二寸,全高约七十尺。塔身立于宽大的台基之上,八面都开有印度式龛洞并纳有佛像。檐为双重,第二层以上的檐部为刳形。相轮已破损,原形虽难以想象,但顶部应有五个球体。

图4-57 奉天铁岭慈清寺塔

(三)南塔

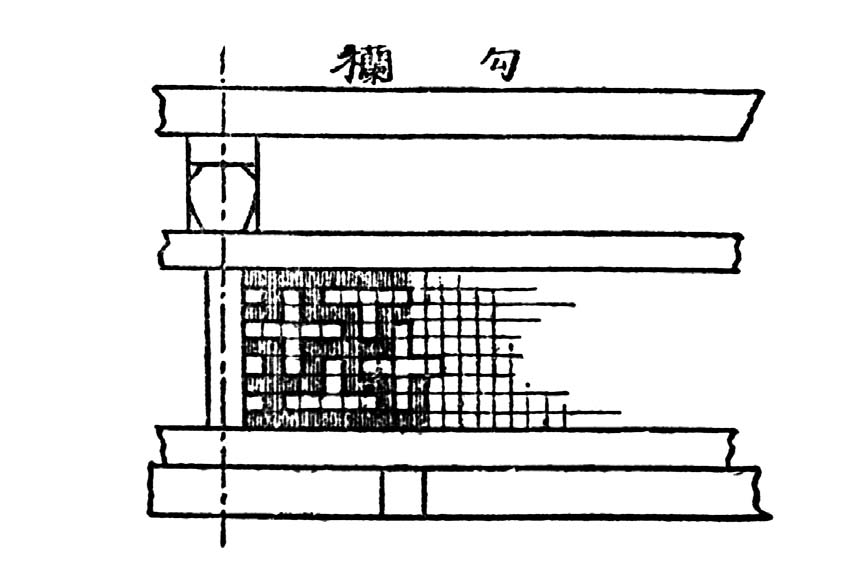

南塔在慈清寺南面的山上,传承情况不详,六角九层,平面如图4-58所示,形状见图4-59。台基应该是同于惯例,但现在已经看不出原形了。六面塔身上都如惯例有佛像及附属物件。塔身如图4-60(甲)所示,立于莲座之上,莲座以下台基以上的部分如图4-60(乙)所示,有勾栏(见图4-61)。塔身檐为双重,斗拱出踩。第二层以上的檐部呈刳形,最上层的屋顶南面开有一个像小窗似的龛洞,里面应该纳有佛像。相轮的原形不详,现仅剩有三个球体,顶部冠一小塔(见图4-58)。想来球体原应有五个。

|  |

| 图4-58 南塔平面图 | 图4-59 奉天铁岭南塔 |

|  |  |

| 图4-60 (甲)塔身莲座 | 图4-60 (乙)塔身勾栏 | 图4-61 奉天铁岭南塔细部 |

南塔的形式手法应该属于比慈清寺塔晚的新时代,或许是清初或明末的重建。

八、开原县

开原县距大连有三百十一点一里的铁路行程,位于哈达河北岸。县城面积大约为一里见方,四面各开一门,有月城,城墙上有雉堞。城中央的十字街上有座鼓楼,城西南角有座古刹,据说俗称为石塔寺。

石塔寺(崇寿寺)在《全辽志》古迹之部记载:

石塔寺 開原城西 南隅有塔

《盛京通志》记载:

石塔寺在縣西南內有大塔一座

《开原县志》记载:

石塔寺卽古崇壽寺在城西南隅後經商民修葺前有大塔一座後有小石塔一座

正统十二年(1447年)黄瓒所撰“重修石塔寺碑记”中有如下一节:

余撫其舊碑雖無全文可考其幸存而見者則崇壽禪寺四字熙然及載自唐乾元年有僧洪理大師始創建之遺址寬宏大定三乍人減因建石塔為大師龕此寺名之所由更也兵燹之後石塔尚存而寺就傾頹後僧淨善欲復其舊力不能致(下略)

进士陈循所撰“重修石塔寺碑铭”有如下文字,皆为赞颂正统重修之句:

堂堂古刹 肇唐乾元 在遼之左 雄峙開原 肖像祀佛 高以何計

煌煌金身 為國幾四 非空悲色 手眼皆千 坐大悲閣 法相森然

萬法三乘 有名有號 儼乎兜率 佛法僧寶 疊石為塔 高入青冥

俯視今昔 何千百齡 風雨雪霜 閱歲既久 堅者僅存 朴者寢朽

名公钜卿 興佛有緣 相繼修葺 加乎古先 永樂宣德 世躋熙

裴鄒守邊 復務興造 逮乎正統 時極昇平 曰楊與明 遂底其成

(以下略)

另外还有陈嘉庆所撰“万历重修石塔寺碑记”,里面虽然没有特别记录迦蓝的由来以及对石塔的记述,但记录了自创立以来经过的八次重修,万历年间的重修始于甲午(1594年),完成于丙申(1596年)。

周佩所撰的“重修石塔寺碑记”中认为创立年代不详,所云如下:

甞思開原僻處耍荒寺塔之制未至無稽考諸誌云始金元氏之國又云始於唐乾元時余幼藏修於茲閱所立石由永樂甲申迄成化丁未歲歷經五重修云云

境内有天顺四年(1460年)所建“开原重修石塔寺碑”的碑铭,曰:

(前略)開原有祀佛處碑名曰石塔寺者始為崇壽寺寺建乾元間僧弘理建有塔高二十丈祀佛有殿自國朝永樂甲申重修、云云

境内还有一块道光十七年(1837年)的重修石塔寺碑记曰:

(前略)開原石塔寺始自唐乾元時洪理大師所建崇壽禪寺也至大定三年復建石塔為大師龕乃更名焉詳閱古石恭以縣志自明萬曆以前已經八重修矣、云云

根据以上的记录,此迦蓝应是唐代乾元年间(758-759年)由洪理大师创建,石塔应是自金大定三年(1163年)开始建造的。但县志所载洪理大师传中又有以下记载

洪理大師

唐乾元時僧人洪理創建崇壽禪寺經樓佛殿五十餘間造浮圖十三級高二十餘丈後人復造石塔於寺後更名石塔寺、云云

如根据这个记述则大塔与迦蓝均为乾元创立,作为洪理大师之龛于大定三年建造的就应该是后面的那座小塔。不过,如果是因建石塔而更改寺名说法正确的话,很明显,此塔就一定不会是后面的那座小塔,而应该是前面的这座大塔才对。后方的小塔是一座六层的小石塔,高不过一丈左右,应该不可能对迦蓝体裁的形成构成影响。

现在的迦蓝规模如图4-62所示,山门前方数十步处有一座八角十三层的塔,即所谓的白塔。形状如图4-63,八角塔身的每一面为十六尺六寸,每面中央的龛洞内安放着佛像,如图4-64所示,周围的胁侍、天盖、飞天等建制一如常例。台基现已严重破损难以考证原状。坛上塔身的周围筑有一道矮墙,设有厢顶,造出一种副阶,此类很是少见,当是后世附加上去的(见图4-65)。

|  |  |

| 图4-62 石塔寺平面图 | 图4-63 开原石塔寺塔 | 图4-64 八角塔身平面图 |

图4-65 开原石塔寺塔细部

塔身的檐部中央装有唯一的一攒五踩斗拱,第一层上施用的椽木稀疏,风铎是檐角处各一个加每一面四个,屋顶以瓦铺葺。第二层以上的技法亦全部与辽阳塔相同,不同的唯有每面嵌入的三个镜面,中央的镜面大于左右两侧的。相轮也大体同于辽阳塔。图4-66是其略图,下面有双重莲花台,上面有水烟,再往上有五个球体,但伞盖已失,最顶端冠有一个类似五重塔的四层小塔,此技法颇为有趣。

图4-66 相轮略图

《开原县志》杂录之部中有以下记载:

寶塔祥異

城西南隅有石塔寺唐時所遺原名崇壽禪寺舊有寶塔昔在寺中今在寺外高二十丈疊級十三層東南角揷寶劍一頂尖串鐵壺蘆五無風自響不過三日內冬則雪夏則雨矣週圍懸寶鏡數百畫夜放光、云云

由此可知相轮建制及镜子的存在。宝剑的痕迹如今已无处可寻。

此塔的形状与辽阳等地的其他实例相比存在着很大差异,越向上递减的程度越明显,每层的面积递减,最终衍化为相轮,从远处看,恰恰就像一个海螺壳的形状。塔身的外壁也不是笔直向上,而是稍稍向里倾斜,相当于棱角之处的柱子倾斜程度更大。这种技法表明此塔的年代十分久远。

据寺内道光年间的碑文记载,此塔是金大定三年建成的。我认为这个记载值得相信,而且现在的这座塔很明显地保存着金代的古老形式,此塔佛像雕刻的形式也非常有力地支持着这种说法。

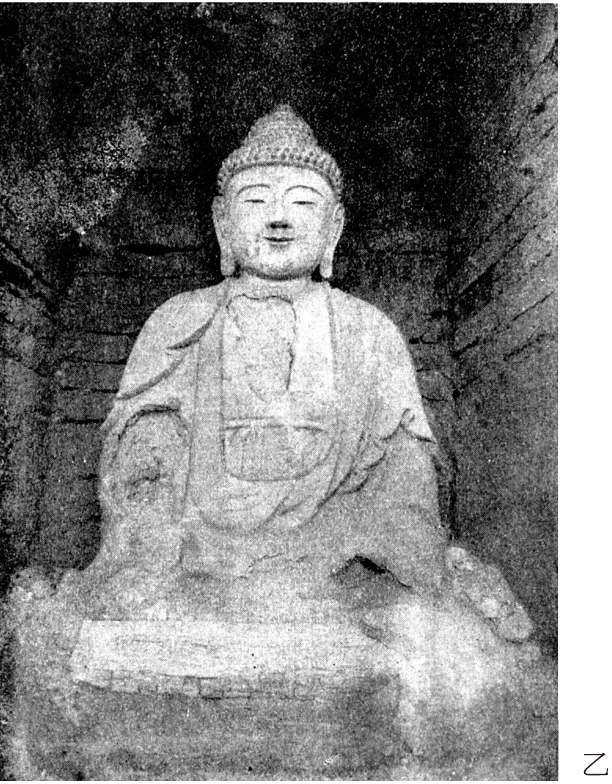

如前所述,此塔每面都纳有佛像的状态如图4-63所示,而且这里的庄严佛和须弥相佛(见图4-67甲、图4-67乙)至今仍完全保存着制作时的样子。佛像大小为四尺,木骨上卷着稻草,切碎的草掺上泥作为底层涂料,表层用灰色黏土细末掺上毛丝的涂料,最表层涂上白石灰,再施上颜色。后世修补使用的手法是,红色土掺上毛丝涂补在古代的泥塑上,厚度约一分。佛像容貌温雅,不带俗臭,毫无玄气,衣纹繁简适宜,从容的态度,含着微笑的面容,这绝对不会是元代以后的作品,既然不是元代以后的作品,那就应该是金代的作品了。

图4-67 (甲)开原石塔寺佛像(庄严佛)

(乙)看院石塔寺佛像(须弥相佛)

总之,我认为此塔仍保存着金代大定三年创立当时的形式手法,可以此作为测定其他建筑物年代的标准。

图4-68是开原市街上的一座小塔。与石塔寺内的小塔一起都属于最具趣味的珍品。《开原县志》古迹之部的记载是:

小石塔

在城南街、高二丈、圓徑五六尺餘、亭立中衢、俗傳地下有一海眼、故建塔以鎮之

图4-68 开原城内街上小塔

塔之年代尚未考证。

————————————————————

(1) 日本的平方单位。于城市1间=6.3尺×3.15尺;于农村1间=5.8尺×2.9尺。因不知作者以何为准,故照引原用字,列数值供参考。以下同。