第二章 东北地区佛寺建筑的特征

根据以上事实,下面讲述东北地区佛寺建筑的特征。

一、平面

佛教迦蓝不管是属于禅教还是属于藏传佛教,都是按照统一的方针配置殿堂。其主要的殿堂称为大殿或大雄宝殿,殿前留出一片宽旷的空地,前面建天王殿,两殿间空地的左右有东西配殿,这些形成迦蓝的中心。此外,大殿后面有后殿,天王殿前面是山门,山门和天王殿之间左右相对有鼓楼和钟楼。其他还有有牌楼的、有碑亭的、有塔的,并不完全一致。不过,像中国内地大迦蓝里那种祖师殿、迦蓝殿、禅堂、斋堂、客堂、罗汉堂等堂堂相连在一起的宏观,此处几乎不见。有如辽阳广祐寺、开原石塔寺那种拥有巨大石塔的寺院,这种情况下塔在迦蓝中则占有最为重要的位置。

东北地区的佛教迦蓝不仅规模都不大,难以与中国内地的一流迦蓝相比,而且每座殿堂也大多十分矮小。其中最大的也没有超过面阔七楹。只有辽阳广祐寺的塔,无论从高度还是从规格方面看,都不失为中国一流的大作。

二、立面

东北地区佛刹的立面上,禅教和藏传佛教之间没有明显的区别。其规模一般也不够宏大,外观大多不足以引人瞩目。虽不能说其未竭轮奂之美,未达意匠之精,但名为大殿却多是单檐且用悬山之顶,于中国内地可以经常见到的重檐或数层的大厦在东北地区从未见过。至于其余的庙宇堂室,就只能说都是些凡庸的劣质作品了。

塔的形状上,属于佛教的大都限于多角多层的一种,属于藏传佛教的则固守唯一的一种常规模式。没有在中国内地各地能够见到的那些自如的变化。

堂塔的姿态以及线条色彩的协调方面没有什么可值得议论。要之,东北地区的佛寺建筑于美观方面并没有成功之作。只有宫殿陵墓方面尚有一些较为精巧的技法,意匠方面也稍示变化。佛寺建筑在这一点上要逊宫殿陵墓建筑数步。

三、台基与台阶

中国的建筑物,不论其种类如何,一定要建在台基之上,台基更是要建于土坛之上,尤其是藏传佛教迦蓝的大殿,必定要建在宽阔的土坛之上。土坛的正面中央和左右各设一出台阶,以砖铺之,周围大多环以石栏。殿舍下又有台基,台基的台阶根据建筑的大小分为一出、三出、五出等数种。

塔的台基往往由数层复杂的带状构成,其间还用各种各样的手法加以装饰。

四、柱础

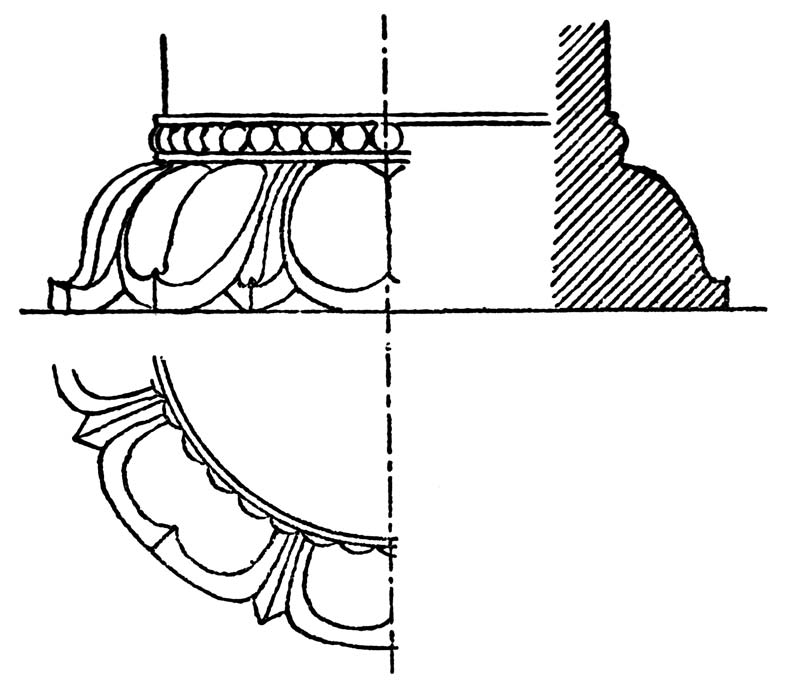

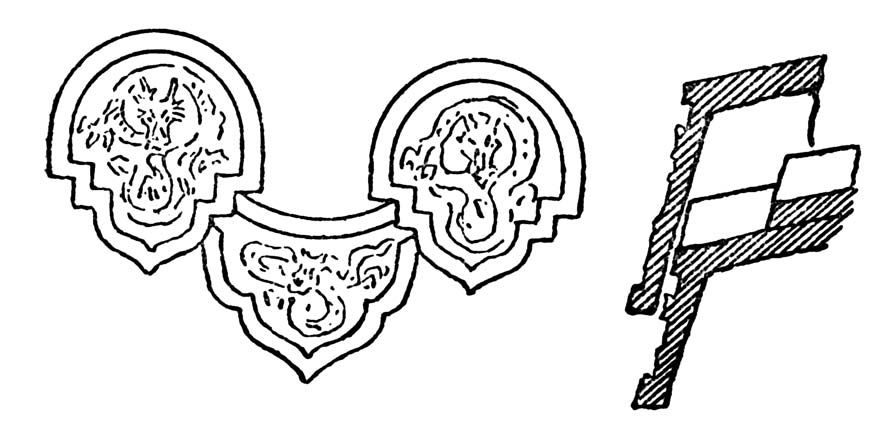

柱础于各式建筑中呈现多种不同的样式,但佛寺建筑中的柱础则如图4-69所示的莲叶构成。莲叶的种类颇多,应用范围甚广,塔身的基础部分、露盘的上部以及相轮上随处可见。往往殿堂外壁的下面也沿着殿堂周围做成莲叶连续的形状。

图4-69 佛寺柱础

图4-70是于奉天附近所见一塔的最下面的莲座,类似这种的莲叶在一些柱础上也常可见到。

图4-70 莲座

五、柱与柱头(大斗)

佛教迦蓝的柱子都较为一般,没有什么值得特别记述之处。或圆,或方,或施大幅梭杀,上面都冠有平板枋装备斗拱。

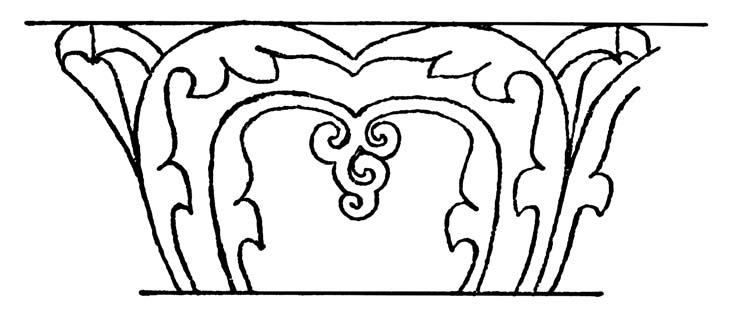

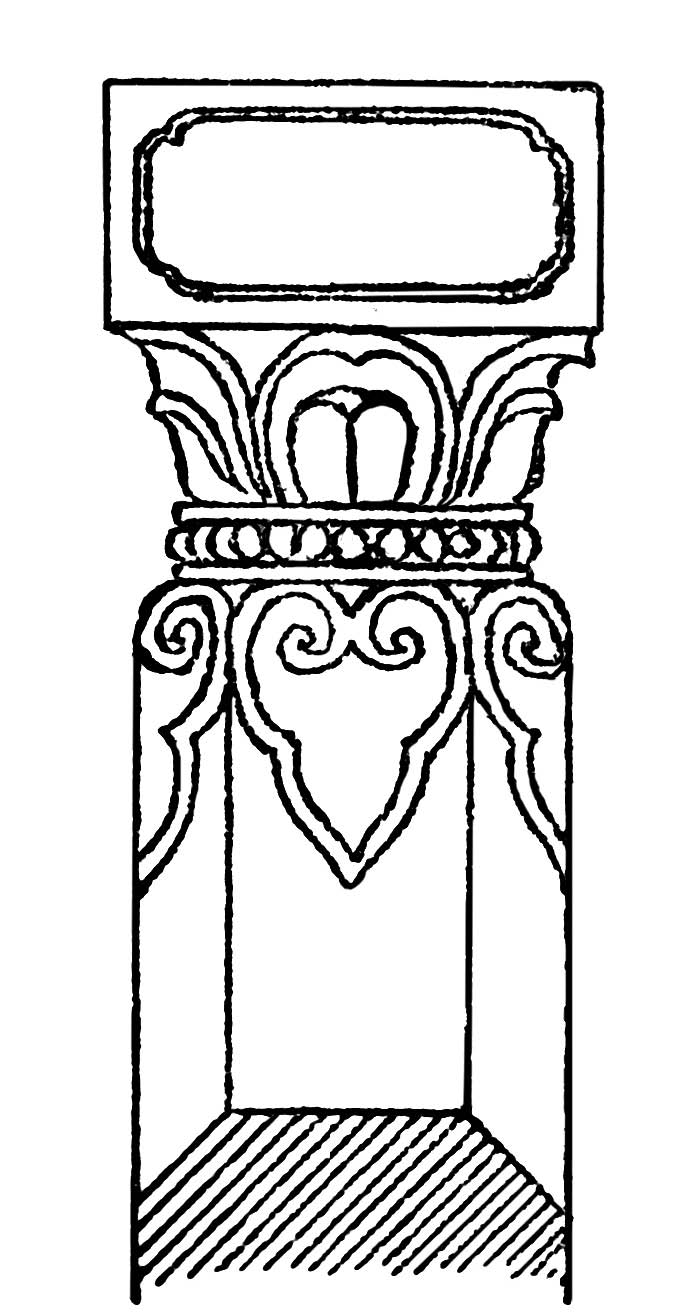

藏传佛教的殿堂内部往往有一种完全不同的柱子,类似纯粹的藏式,而与中国特有的趣味相去甚远。图4-71是黄寺大殿里供纳菩萨的左右回廊的廊柱,上面的大斗与一般的意匠完全不同,足以让人联想起远在泰西的拜占庭式的大斗。

图4-71 廊柱

斗的上方相当于多立克柱式顶端的檐底托板,表面有木瓜形的刻纹。斗欹上有莲叶,莲叶的轮廓呈S形的曲线,明显地发挥着泰西的韵味。

斗的下端环绕着一圈窄带,其韵味应该是相当于泰西的柱身起拱点。柱子为八角形,顶端部分施有一种装饰纹样。

中国内地的藏传佛教迦蓝里往往都有如此形状的柱子。

图4-72是山西省五台山一座藏传佛教寺院里的柱子。

图4-72 佛寺柱子

其形式和手法几乎与黄寺的如出一辙。西藏贝米恩奇等地的寺院内部也都有和这种柱式相同的柱头。可以说西藏到处都在使用这种形式的柱子。

六、斗拱

东北地区的佛寺没有什么超豪华的大作,斗拱也都是些极为简单的结构,其中最为复杂的也不会超出九踩。檐部的配置方法都是用补间铺作,年代较新,手法更为杂乱,斗拱构件上多用彩绘,也有把雕件直接用作下昂的例子。可参照图4-6、图4-7、图4-16、图4-18和图4-30等。

还有些塔,在其台基边沿下的斗拱上,可以看到一种单纯的以短瓜柱代替平身科的手法。

七、屋檐

屋檐多为叠层,由檐椽和飞椽组成,二者均为方形者居多。椽木的建制并不严格,多数是从临近檐角的地方开始排列成一种急促的放射状,终点集于老角梁,即在临近檐角的地方突然变化,形成所谓的翼角翘椽,从而在构架上形成了一种十分不自然的手法。檐角的反翘相比之下并不过激,比在华北地区见到的更为平缓。

八、藻井

一般的殿堂会将梁架结构原样露出,但大殿,特别是喇嘛寺的大殿则多用藻井遮盖。藻井相当于日本叫作“格天井”的部分。藻井上施有鲜艳的色彩。宫殿里的藻井大多画龙,佛殿里的藻井则多按惯例使用与佛教有关的装饰。黄寺的大殿是在中央纳入八瓣莲花,花心以及每片叶瓣上都写着藏文。西塔本殿的藻井只有莲叶。

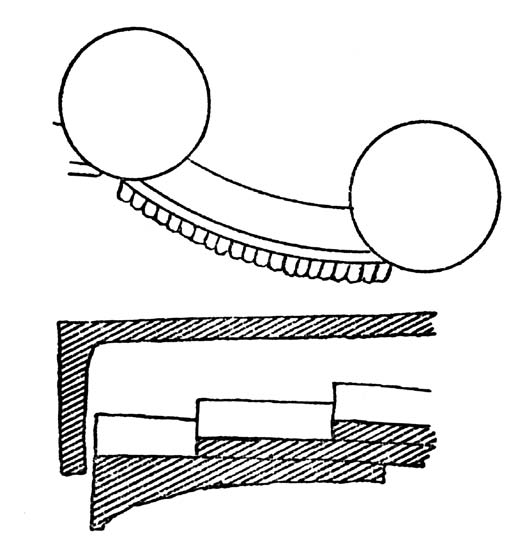

九、梁架结构

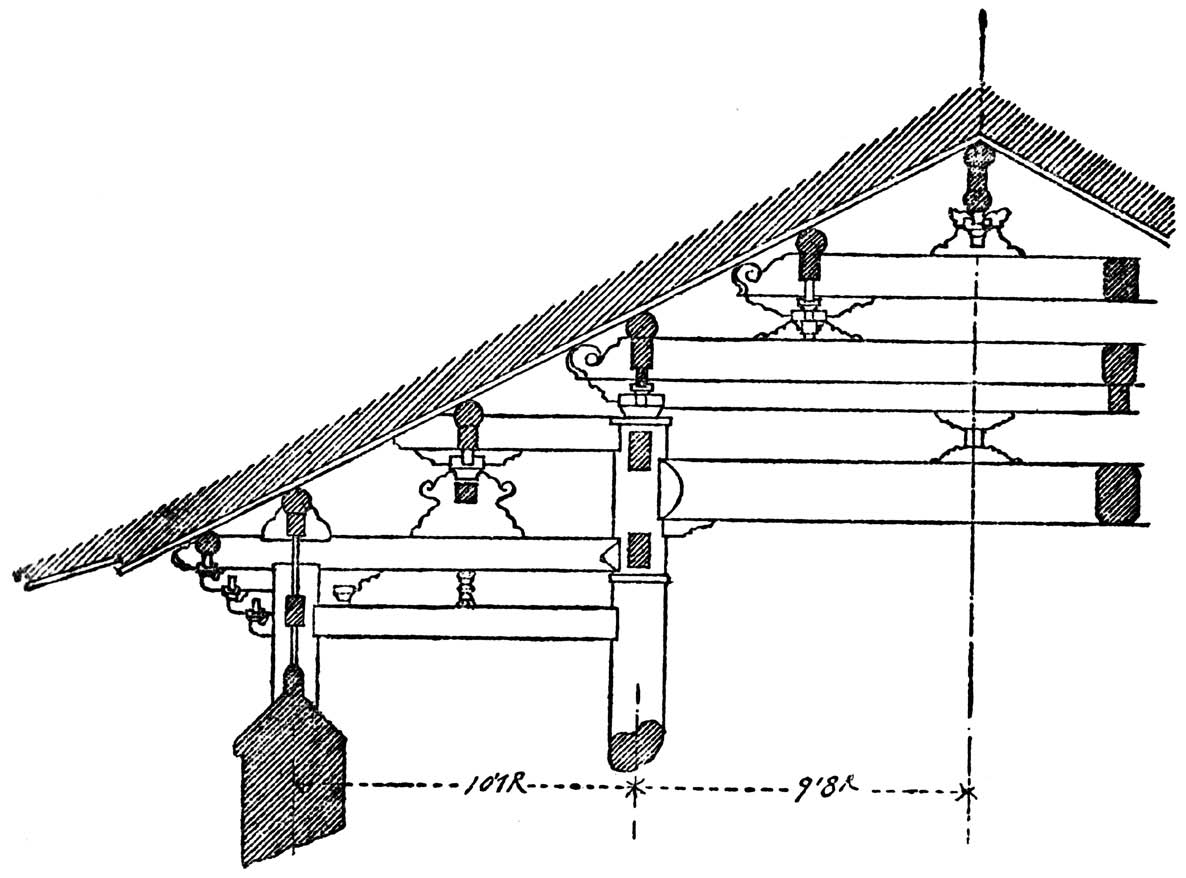

梁架结构使用的是中国全域通用的梁柱式,千篇一律的方法被反复延用着。图4-73原是辽阳关帝庙里的构架,现在借来用于佛寺建筑。如图所示,梁架中的梁和柱之间的组织结构简单,未混用一丝铁材。

图4-73 梁架结构

黄寺的大殿以及一些其他实例,除了用藻井来遮盖梁架结构之外,还对所有露出表面的架构材料进行装饰。那些复杂的雕刻和鲜艳的色彩,往往十分华丽,令人目眩。

十、屋顶

屋顶形状有歇山、悬山、宝顶,但不见有庑殿顶。庑殿顶本是专用于宫殿以及特殊祠庙的,所以普通的佛寺里见不到。屋顶不论其形式如何都是以瓦铺之,而瓦除了黄寺使用了黄色的琉璃瓦之外,其他用的都是普通瓦,没有一处用琉璃瓦。大概琉璃瓦只限用于宫殿和特殊祠庙,所以一般不能使用。瓦的铺葺方法是,主要的殿堂塔婆用大式瓦作,规格较低的堂室与不用合瓦的普通民宅铺葺方法相同。

屋顶的装饰十分单纯,无法与宫殿的奢华相比。正脊左右有正吻,正脊中央通常置有背驮宝塔的狮子,从宝塔顶部向左右两方垂下铁链,铁链的末端由侍立在狮子左右的童子把持。而垂脊上置旁吻、戗脊上配鬼龙子的做法在中国内地本是一种惯例,此处却见不到有鬼龙子的配置。

瓦当的形状有数种。图4-74是黄寺大殿上的瓦当,巴瓦不是圆形,而是向下形成尖端,与卷草瓦一样都有龙纹。图4-75是开原石塔寺的塔上瓦当,巴瓦呈圆形,卷草瓦的下端有齿状装饰。另外卷草瓦的末端非常厚,此现象应予以注意,这说明其年代十分久远。

|  |

| 图4-74 黄寺大殿的瓦当 | 图4-75 石塔寺的瓦当 |

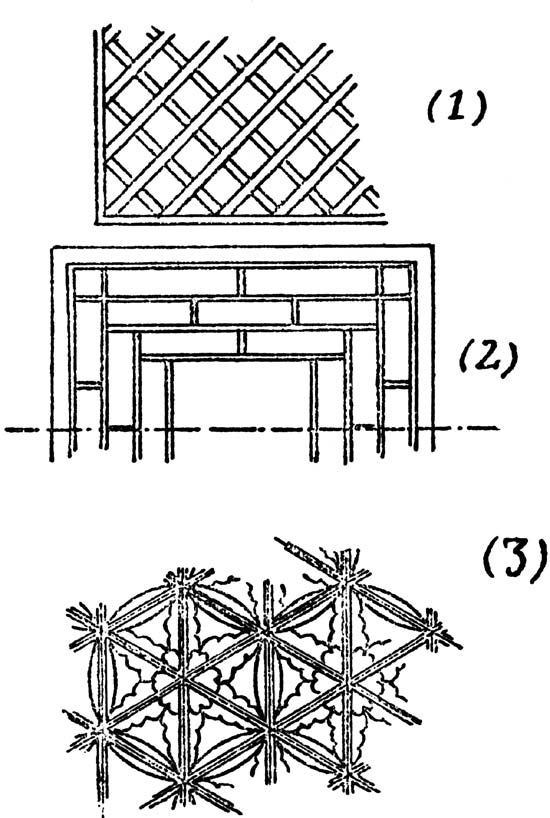

十一、窗牖及门扉

窗牖通常用棂格花心。棂格的意匠虽然多歧,但主要图案是以方形、圆周、六角或三角为主,再加上些曲线形的内容构成。图4-76就是其中最为普遍的几例。图4-76(1)中是最简单最常用的图案,(2)常用于稍稍低级的堂舍,(3)主要用于宫殿,偶尔也在寺观祠庙等处使用。

图4-76 棂格图案

殿门用轴使之旋转,用框做出轮廓。通常在上半部装入棂格花心,下半部装上裙板,表面适当地施一些装饰纹样或雕刻。

大门用实榻木门,不配棂格,大多用金属饰件装饰(见图4-77、图4-78、图4-79)。

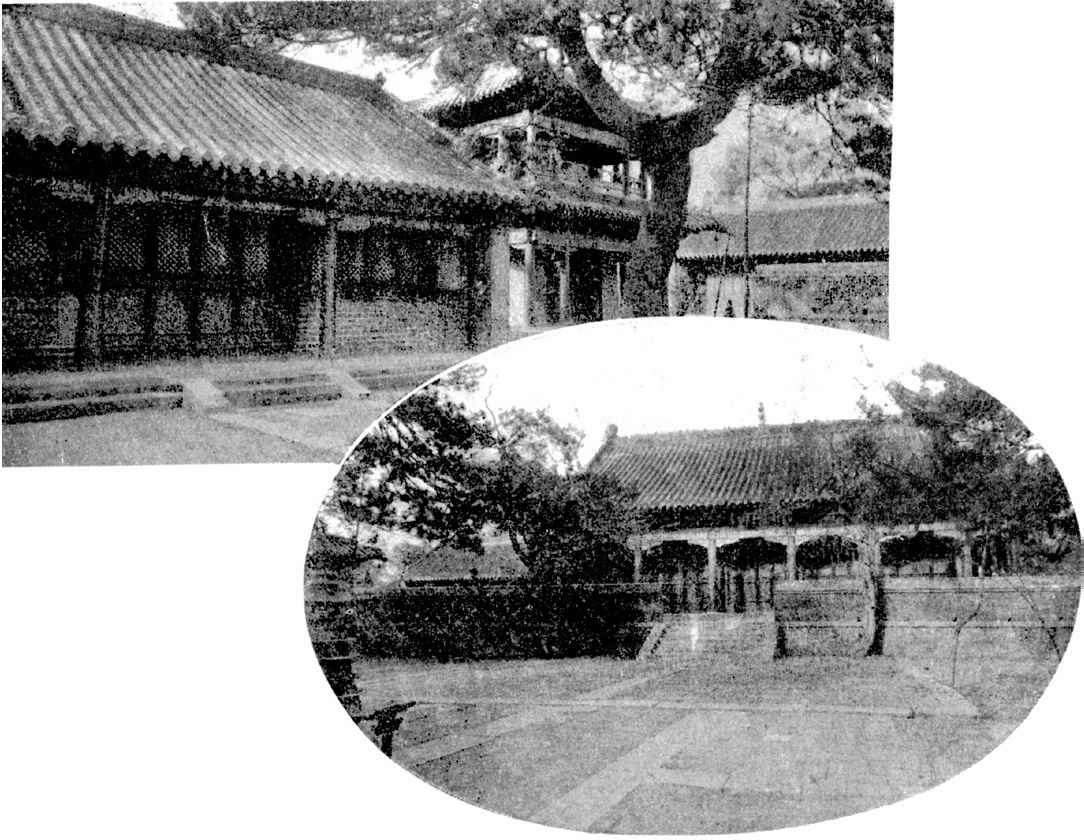

图4-77 奉天黄寺牌楼

图4-78 奉天黄寺正佛殿及吗哈噶喇楼(上)

图4-79 奉天黄寺大殿(下)

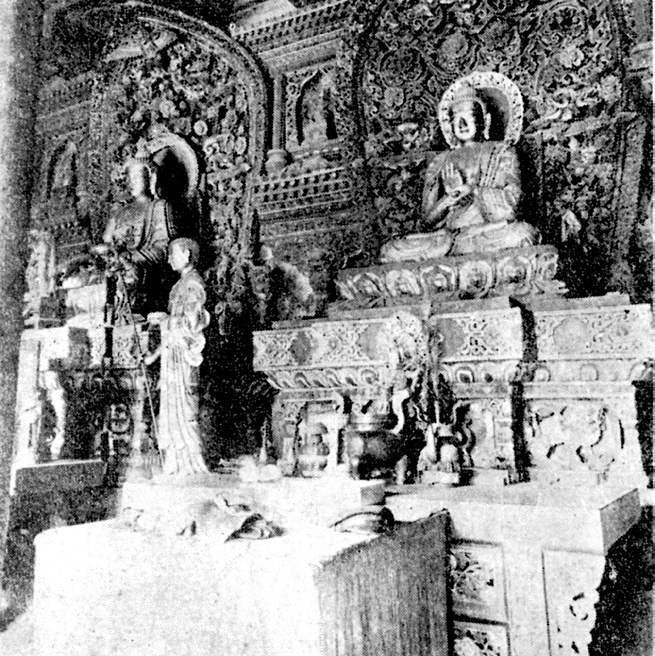

十二、内部的规格

佛寺殿内的规格根据殿堂的性质及本尊的种类各有不同。大殿大多是以一尊或三尊释迦为本尊。本尊通常是在莲座上安置结跏趺坐像,莲座下面有华丽的台座,台座下面更有壮观的须弥坛。坛前置有供桌,供桌上陈列着五供座。五供座多由金属制成,中央放置香炉,左右放花瓶,两端放烛台(见图4-80)。隔着障壁与本尊背对背地安置观自在菩萨像,周围多配上普陀洛伽山的模型并点缀上几个童子。如是禅刹则在殿内左右两侧安置十八罗汉,如是喇嘛寺则常安置八大菩萨。这种情况下,殿内装饰的华丽程度会远远超出禅寺。藏传佛教的殿内基本上均可见到陈列的八宝。所谓的八宝是:盖、鱼、罐、 、花、伞、轮、长,各自具有其特殊的宗教意义。佛像的背光上端带有迦楼罗捉住龙女脚部的饰物,这也是属于藏传佛教的一种特殊技法。

、花、伞、轮、长,各自具有其特殊的宗教意义。佛像的背光上端带有迦楼罗捉住龙女脚部的饰物,这也是属于藏传佛教的一种特殊技法。

天王殿因安置着四大天王而得名。殿中央安置貌似布袋和尚的弥勒,隔着障壁韦驮天的立像与此向背而置。殿堂的四角有四天王像,如果大殿面南,则按下列方法安置:

图4-80 奉天黄寺大殿内部

东北广目天(摩利海)弹琵琶

东南持国天(摩利青)把剑

西北多闻天(摩利红)持伞

西南增长天(摩利受)握蛇鼠

山门往往放有一对金刚。东西配殿以下各殿均各有本尊并各具适当的规格。但除大殿及特殊的殿堂以外,都十分粗劣不值一观。

十三、装饰绘画及纹样

佛寺建筑的装饰本来可以分为雕刻、绘画和纹样三大类,雕刻类中又分立体雕刻、浮雕、浅浮雕以及线雕四种,绘画类则要从画题、布局、画法、色彩等各方面进行具体的观察。纹饰可以根据纹饰的种类、组图、线条、配色等项分别说明。因此说来,这是一个很大的问题,本稿没有论及这一内容,在此只能摘记其中最为显著的两三个例子。

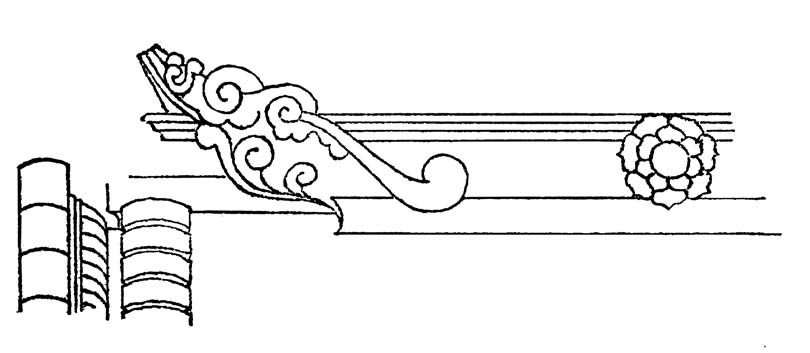

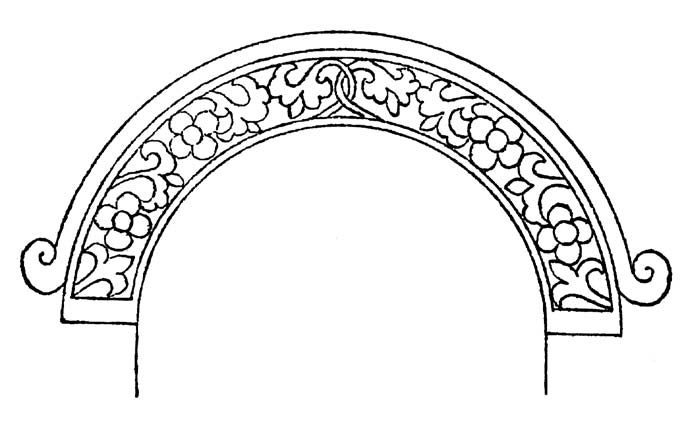

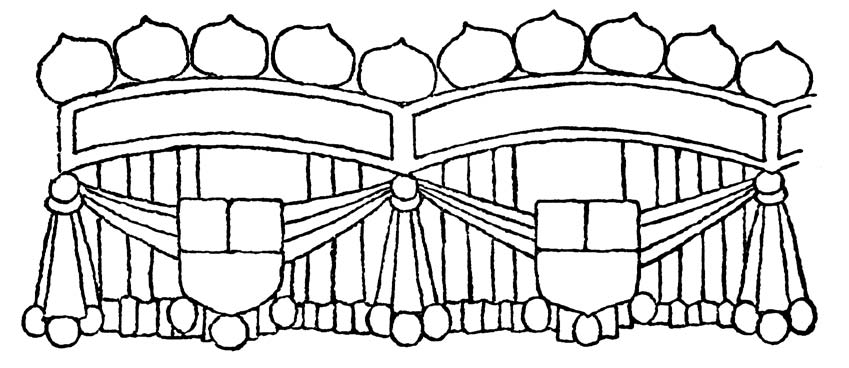

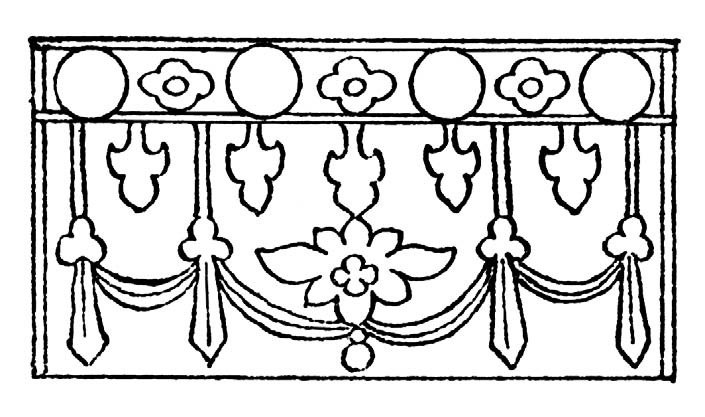

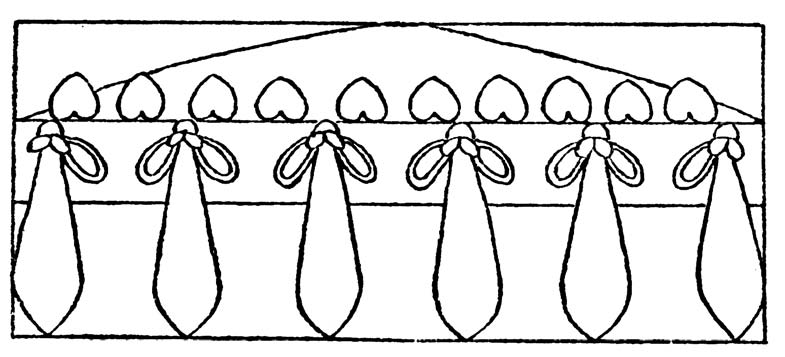

有关立体雕刻,在藏传佛教的殿内(宫城里也可见不少实例)常常见到的是柱头上部的鬼脸雕刻,十分奇异。图4-81里的屋脊末端似曲线的形状就如突发奇想,足以令人惊讶。浮雕及浅浮雕的技法最为常见,石雕、木雕、砖雕等都共用此法。最多用的主题是卷草花纹、灵兽和龙。图4-82蛇腹下的卷草花纹是最常见之物,大多用于具有拱木性质的部分。图4-83也是一种惯用技法,往往相当复杂。佛塔表面实施的浅浮雕大多具有佛教意义,意匠极为丰富,而且大多具有庄严高尚的格调,图4-84就是其中一例。图4-85~图4-88都是天盖的形式,可以看出意匠十分严谨,手法也富于变化,十分自如。

|  |

| 图4-81 屋脊末端曲线雕刻 | 图4-82 卷草纹雕刻1 |

|  |

| 图4-83 卷草雕刻2 | 图4-84 佛塔浮雕 |

|  |

| 图4-85 天盖样式1 | 图4-86 天盖样式2 |

|  |

| 图4-87 天盖样式3 | 图4-88 天盖样式4 |

相比之下,绘画用得并不太多。奉天西塔本殿内部有清朝创立初期画的佛,保存至今颇为珍贵。其他还有如兴京地藏寺里值得一观的残片。斗拱上梁角间往往都是一些粗俗的小画,不值一提。

装饰纹样历来是一个重大问题,说其掌有东北地区建筑的生杀大权也绝不为过。几乎所有的中国建筑都可以说是装饰纹样及色彩的建筑。如果从中国建筑中去掉这些成分,那么剩下的就只能是一些寂寞的枯骨。因此,我怀着对这个重大问题的尊重心情,将另择他日进行详论,此篇中予以省略。但凡说到纹样,色彩问题必然相提并论。在无色彩的情况下来谈纹样,不得不说是已经失掉了一半意义。

总之,东北地区的佛寺建筑装饰的性质大体上与中国内地相同,只是比起内地来说,往往更奇巧,更端庄。我认为,东北地区的建筑,与其平面及立体面相比,应该说其细部及装饰方面更为成功。

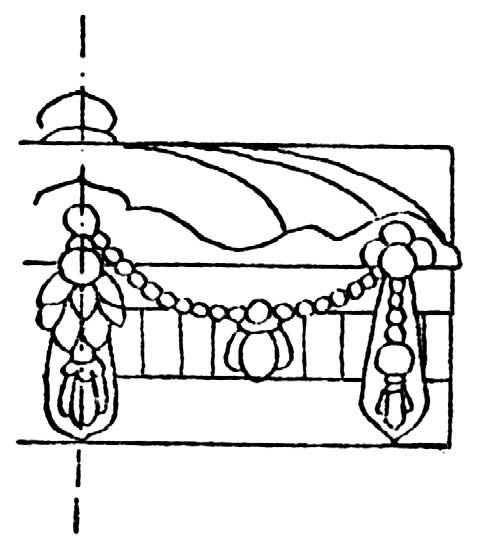

十四、塔及相轮

关于塔,此处有必要特别提及一句。东北地区的塔大致可分为两种,一种是佛塔,另一种是喇嘛塔。本篇记述的实例中,辽阳、开原等塔属于第一种,奉天周围的塔属于第二种。作为分类理由的特点如下:

(一)佛塔有多角形的平面和多层形的立面。

(二)喇嘛塔有圆形的平面(塔身)和单层状的立面。

喇嘛塔就是藏式塔,属于印度窣堵婆的直系。佛塔的起源虽也是窣堵婆,但是已经过西域的几多变迁之后才传入中国。

两种塔因此形式和手法均不相同,特别是最重要的相轮部分的手法显示出了属于两种全然不同的意匠。佛塔的相轮由露盘、宝瓶、水烟、五颗宝珠、宝珠间的天盖以及尖顶组成。水烟的上部应屋檐的八个角伸出八条铁链与屋檐八棱的末端相连。与此相反,喇嘛塔的相轮由露盘、十三轮、伞盖、日月以及宝珠构成的。喇嘛塔的相轮在中国内地常能见到,而佛塔的相轮在整个内地都未见过同类实例,因此可以作为一种特别流派看待。