中国纪行【三】

(明治三十五年九月至同年十一月)

咸阳县—兴平县—武功县—扶风县—岐山县—凤翔府—宝鸡县—翻越秦岭—凤县—凤岭—留壩厅—褒城县—汉中府—沔县—宁羌州—千佛崖—广元县—皇泽寺—昭化县—剑阁—剑州—重阳亭—梓潼县—绵州—罗江县—德阳县——汉州—新都县—成都府

一、咸阳县·兴平县

明治三十五年九月二十九日,一行人自西安府启程,过西关,行往蜀道。行不多久,路上遇一西洋女人,但见其一身粗布汉装,乘轿打西面过来。就在笔者百思不得其解之时,不久,又见后面快步走来一西洋男人。此人更让人感到惊奇,同样是衣着汉装,却更是一身苦行打扮,辫子盘于头上,跣足着履,戴一顶中国帽,手执一面旗,上书毛笔大字“天国近了应来悔改”。看见我等一行过来,此人即刻停下脚步,与我等搭讪攀谈。据言,其乃美国传教士,立誓跣足着履环行中国,前面过去的那位西洋女子即其太太。虽说此举未免有点狂热太过,但其对宗教的虔诚与热忱却让人感铭至深。此人称,倘若不行走天下以观芸芸众生,又何以知人间冷暖,所言极是。

经过汉代都城故址,穿过三桥镇,涉过沣河,渡过渭水,遂至咸阳县。咸阳县城,方圆9里,户有五六百,人口3000。咸阳太小,不足道哉,并无特别值得观瞻之所在。据称古代咸阳宫就在当今县治以东二三十里处,笔者揣测莫不会就是在沣水三桥镇边上,然未加确认,唯笔者揣测而已。

翌日,又从咸阳出发,再向西行。往南方向,望见终南山巍然高耸;北面,乃是一片茫茫大平原——毕原,诸多古代陵寝即散落在此平原之上,其中就有前记的先秦与两汉古墓,凡此陵墓,俱为锥形山包。此外,附近一带还可以看到许多窑洞式民居,当地人对地形地势巧加利用,窑洞取朝南坐向,以便获得采光最佳效果。再行25里,来至一地,名“马包泉”,此处泉水无味无臭,当地人视同饮料,生饮无碍。又行25里,抵兴平县,此乃西汉的槐里茂陵之地。兴平县城,方圆9里,人口四五千,城东门外有秦五女墓,城内有一古刹,名“保宁寺”,只是于今改名“万寿宫”。寺内,有一古碑,立于天禧二年六月十八日(1018年,日本后一条天皇宽仁二年),碑题:

保宁寺浴室院新修钟楼记

碑上龙雕甚是精美,只是未有纹饰。此寺还有八角七层塔刹,亦称北塔,只是别无新奇之处。还有南塔,与北塔相对望,系四角七层,同样不足与观,唯塔顶呈葫芦状凹进凸出,堪称奇异。

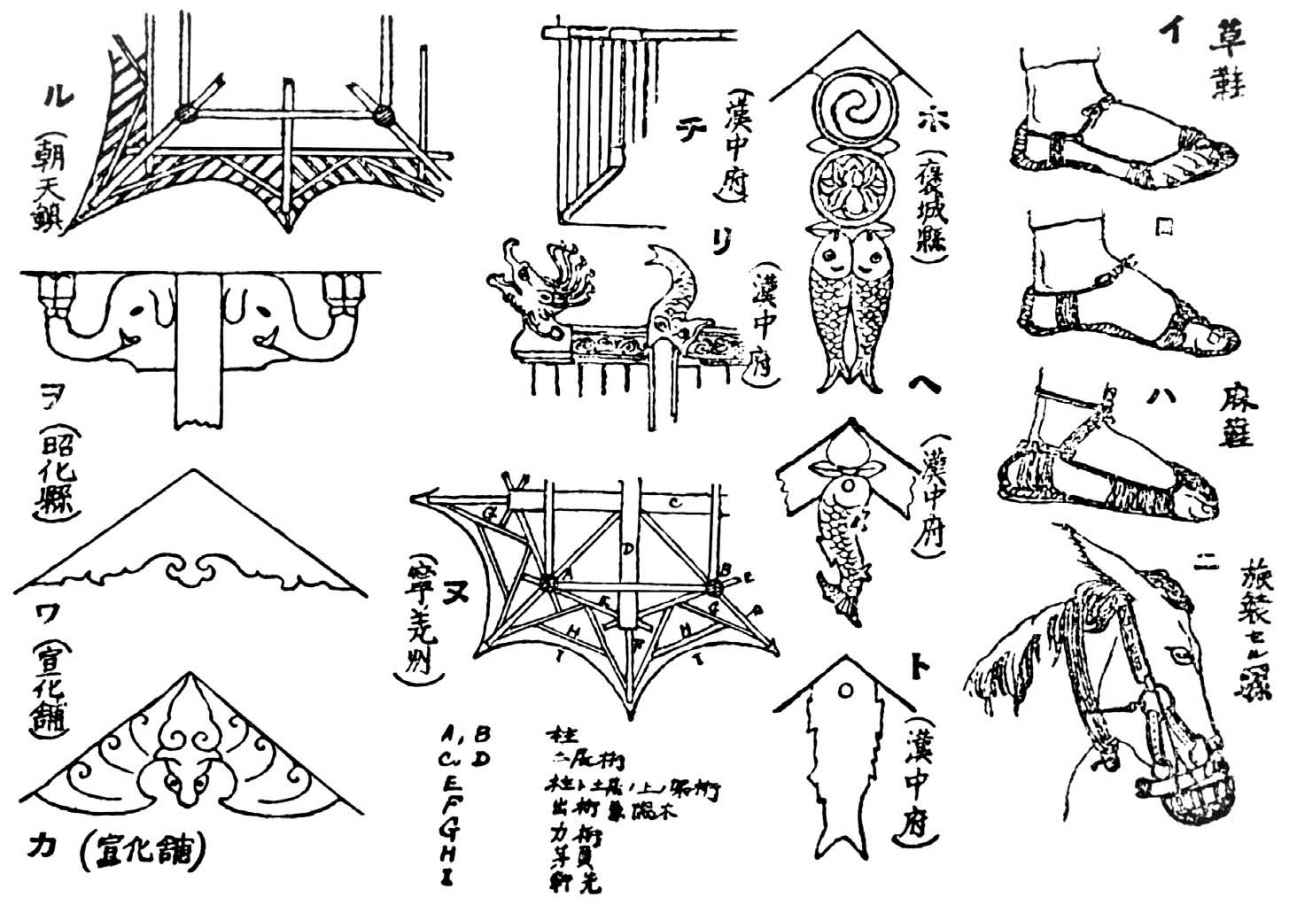

兴平县附近一带建筑的屋顶鬼瓦,实在非常奇妙,看其似龙非龙,有须,作腾飞状,远远望去,却又像鸡,向工匠打听,方知此物并非蟠龙而叫“鳌头”。甚有意思,如此鳌头的蓬首须面,却与印度的蛇神,即当地人称之为Naga的昂首造型颇为相似。可参见第124图(リ)。

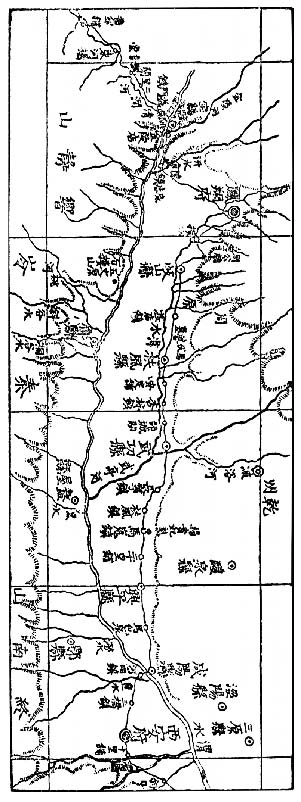

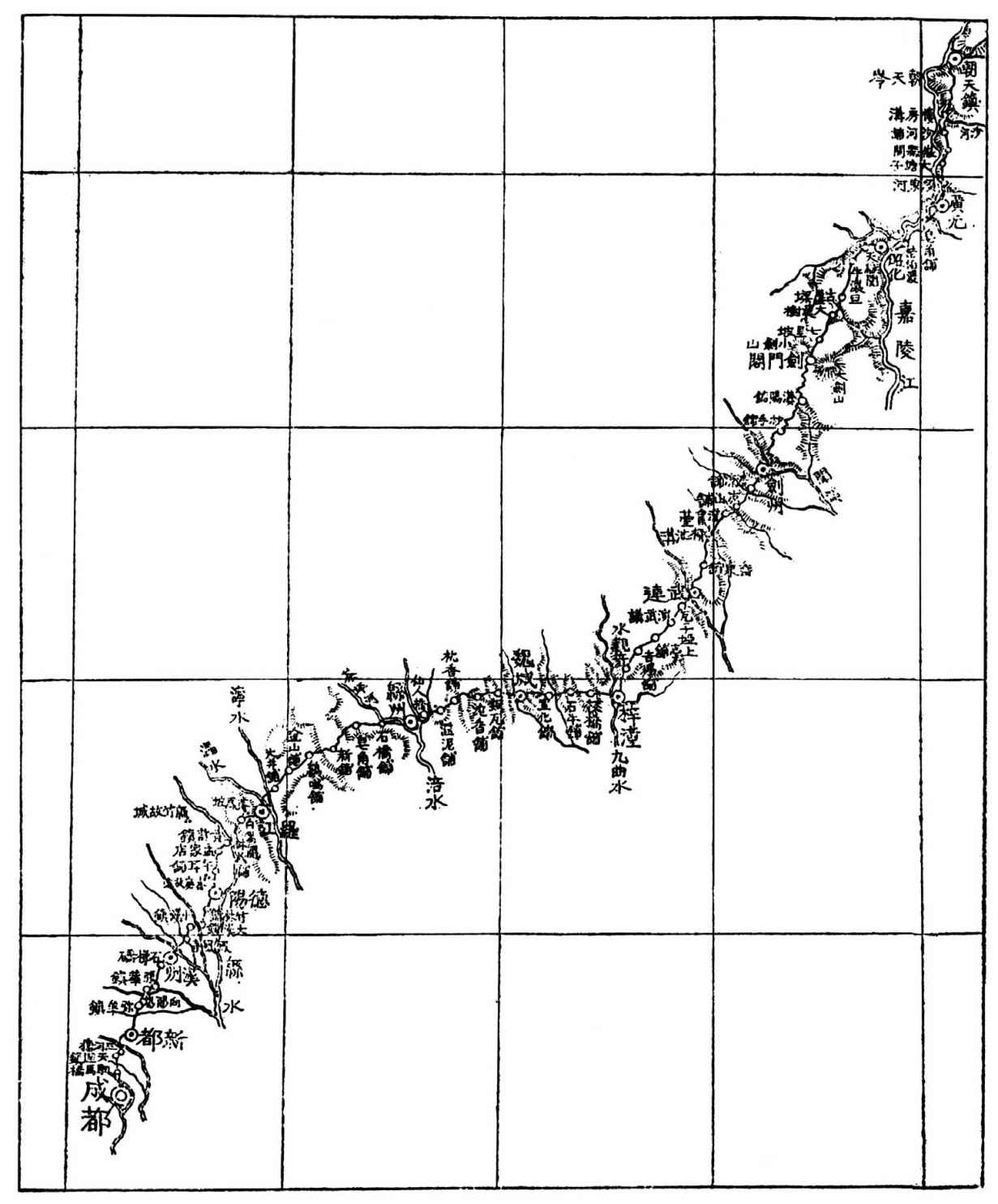

第124图 自咸阳县至宝鸡县路线图

从兴平往北,朝醴泉方向,此地一带遍散许多古坟,只是具体多少,由于笔者未予核实,故无法提供确切数字。醴泉就有唐太宗、唐高宗陵寝,尤以太宗陵寝规模最为宏大,陵园中有石兽,传闻石兽中有六骏马,还有石凤凰,其实就是鸵鸟。简单说,唐陵系利用自然地势及山岳地形以成墓陵,汉陵则是于平地上人工造丘以成墓陵。综观之,先秦以后至李唐一代,墓陵建造之沿革,于今看来大有可探察之处。待到他日,所有墓陵均予发掘,届时中国艺术史或将大放异彩。只是,就今日而言,要予发掘并深入考察,又谈何容易。对中国的研究,无可奈何总是伴随着遗憾,一种无法深入仅是隔靴搔痒的遗憾。

翌日,离开兴平县,又西行在茫茫大平原阡陌之上。行30里,来至马嵬镇。此地有杨贵妃墓,然于今只是一抔黄土,状如馒头,高6尺许,坟墓周围建筑俱已倾圮,拜殿与庙门破败不堪。廊下刻有元、明、清各朝各代游客所题诗句,诗中无不对贵妃红颜薄命唏嘘不已。笔者刚于数天前在骊山见过杨贵妃最为风光岁月时的故迹,而今却又看到她香消玉殒于斯,真是感慨万千,不能不叹人生如梦。再看玄宗皇帝,已是花甲之人,犹是沉溺于贵妃美色,遂酿下千古悲剧,致使社稷危在旦夕。此即所谓英雄好色乎?后人有诗为证:

身委马嵬坡上泥,

六军不发迫宫妃。

年年风雨闻铃夜,

为闻三郎知不知。

竹添井井先生亦有诗,曰:

六军底事驻前旌,

枉杀蛾眉太不情。

毕竟君王忘旰食,

美人未必尽倾城。

以上二诗,俱不难看出杨贵妃深受同情。对千古风流的绝代贵妃,笔者亦抹一把同情泪,挥手告别,行往武功县。

二、武功县

武功乃古邰国之地,亦是后稷封地。武功县城,方圆6里,人口不足3000。武功城外,有一古刹,名曰“报本寺”,据称此刹为汉高祖别邸。先是仁王门,内供四大力士,皆手持金刚杵。后是一大殿,大殿后面为一塔刹,八角七层,规模大小及造型式样俱与兴平县北塔相同。塔后面是天王殿,殿内供四大天王。天王殿后面是佛殿,供奉三尊佛。佛殿后面系卧佛殿,内供涅槃卧佛,身长2丈7尺许,只是此涅槃卧佛看去一般,难称艺术杰作。综观之,此寺唯在殿堂布局方面别具一格,尤其其塔刹所在位置前所未见。

据闻武功附近一带有些古坟颇值一看,如以下者即是:

苏武墓 在县北

隋炀帝墓 在县西原 武德五年八月辛亥唐高祖葬帝于此

次日,从武功出发,再向西行。约行15里,发现路南有一碑石,题曰:

唐故司空文鼎公苏府君之碑

此碑龙雕甚为精美,可惜年号未题,不知其立于何时。

三、扶风县

一路行来,遂抵扶风县,照例宿于该县行台。扶风县城,方圆4里,人口1500许。县衙屋顶已经倾塌,墙亦岌岌可危,实在是破败不堪。因为不知知县何时转任,故任上知县没人愿意动手修葺。换言之,历任知县抱定同一宗旨,即县衙又非自家私产,就算倾圮又如何,尽可漠然置之。于是,官衙、道路、桥梁,凡此皆少有维修之举。只要建筑尚未倒塌,道路还能行走,桥梁犹是跨在水面,就难指望有维修之举。偶尔有慷慨解囊热心公益事业者,行义举修桥筑路,即誉为德政楷模而被大肆宣扬。究其原委,中国地方官员原本就是一承包商,在其所辖管区内,按一定之规将租税上缴国库,剩余者自然进其私囊。因此,知府、知县等官员,其实并不在乎自身俸禄多少,而是处心积虑如何敲诈勒索、鱼肉百姓。比如说,按规定一个知县年上缴库银10万两,此位知县大人便会极尽敲诈勒索之能事征得银两20万,其中10万上缴,余者10万则归己有。所谓爱民如子,所谓政治清明,本就空话一句。于是,官吏鱼肉百姓,百姓痛恨官吏,如今的中国何曾有国泰民安可言。

今日,照例给护送兵丁及车夫发赏,但见众人三磕头一鞠躬。能受如此答谢实在难得,迄今为止,笔者尚不曾受礼如斯。

次日,继续西行。一路过来,发现地势渐高,脚下平地已是高出河面百尺以上,河水看上去像药液沉淀,色褐如茶。路上闲来无事,与车夫聊开。据车夫言,其一家4口,每月要能挣得6两银,生活必定小康无疑。岩原君与车夫对话最是有趣,岩原君戏称自己夫人艳若天人,但车夫手指却比画3寸来长,问岩原君夫人一双天足可否只是这般大小。中国人心中美人,至少须有一双三寸金莲,走起路来婀娜蹒跚,至于眉清目秀与否,则在其次。

四、岐山县

走不多久,来到岐山县。岐山县乃周文王故邑,或谓西伯旧治。岐山县城,方圆5里,人口5000许。城内有佛刹,名曰“太平寺”,创建年代不详。寺内有一佛塔,八角九层,名曰“太平塔”,高一百二三十尺。虽然与武功、兴平二处佛塔外型相似,但岐山县太平塔建造工艺却远不及前面二者。只是此塔毕竟有其自身特色,太平塔底层与第二层俱勾栏及腰;第三层乃莲台外加栏杆;第四、第五层仅见栏杆而已;第六层以上不置栏杆。塔身正面面宽三间,中间为入口,左右两边横连并接,檐下斗拱双抄。塔身呈圆形,却又四角飞檐。第九层塔顶已坍圮,不见九轮踪影。

历史上著名的五丈原即在岐山县治以南约40里处。渭水之南,石楼山麓,有一大高原,即五丈原也。由于行程安排之故,笔者没能前往探访。据称,五丈原刚好正对斜谷出入,好一处要冲之地,因而势成兵家必争。当年司马仲达在此布阵于小山岗上,与渭水遥相对望,诸葛孔明则希冀先占关中,并以此为基地逐鹿中原。然而,如前所述,关中据有地利,易守难攻,何况司马仲达精明至极,任对方如何辱骂、挑衅,就是一味坚守不为所动。诸葛孔明再有谋略也无计可施,遂于五丈原郁郁而终,直令后人扼腕唏嘘,但也只能说纵有神机妙算,又其奈若何?窃以为,如果采纳魏延所献之策,即翻越太白山直击长安,虽然冒险,却有出其不意之功效,或可取胜亦未可知。魏延如此妙计未被采纳,肯定悻悻然也。殊不知,此时孔明已是身患重病,抱病之身尤其神经过敏,更显小心翼翼。恰逢重病在身,加上平时又看魏延不顺眼,此时任是魏延再如何施计,诸葛亮也肯定不会接纳。——纯属外行人瞎揣摩,恕笔者姑妄言之。

翌日,从岐山出发,往西北15里处访周公庙。庙在凤凰山麓,远在市井之外,四周绿树掩映,郁郁葱葱,幽邃闲寂。周公庙由3处建筑物组成,中间乃周公庙,西侧系召公庙,东面即太公庙,可惜建筑物本身无特别值得观瞻之处。周公庙所在地有一泉眼,名曰“润德泉”,只是今已干涸,已无泉水。有一方碑石可观赏,碑刻如下:

| 润德泉记 | 大中二年(848年) |

| 碑石背面 | 元裕八年(1093年) |

| 岐山周庙润德泉碑 | 至正二十五年三月七日(1365年) |

| 重修周公庙记 | 大德二年三月十五日(1298年) |

五、凤翔县

从周公庙折回,依原定路线继续行向西北,遂至凤翔府。凤翔府城东关,有一大校场废址,于今只剩庙前旗杆高竖,总算让人多少感觉不致于太过空虚。

凤翔县城,方圆11里许,据称户有3000,如此说来,人口应在15000以上,市面看上去却未见熙熙攘攘,而是一派寥落、冷清景象。中国之行以来,笔者第一次产生自礼仪之邦即将踏入蛮荒之地感觉。凤翔城内,根本就无可引人注目的建筑,只是县衙置于此,故以县城称之。

从凤翔开始,行走路线折向西南。本来,西安至凤翔,此条道路乃是通往甘肃乃至新疆的主道,若要行往成都,则要在凤翔折向另一分道,故一行人次日启程出凤翔南门,朝西南方向行去。细雨濛濛,与笔者作伴,同行在大平原上。行60里地,渡过汧水,来至底店镇。汧水与渭水在此汇合,底店镇即古代陈仓。

此前,一路行来,所经之地尽属关中大平原,关中大平原尽头处即陈仓。自此始,前方道路紧贴渭水北岸逶迤而去。道路右边,望去尽是峰峦叠嶂,由此可知陈仓已是关中大平原的尽头,自是易守难攻的要冲之地。当年,诸葛亮曾围陈仓,但终究未能攻下,最后只好退却。虽说当时陈仓守军英勇奋战是陈仓未被攻陷的重要原因,但陈仓所占地利却也作用重要。其实当年诸葛亮几次用兵攻打关中,基本上没取得任何成功。从陈仓往东20里,有一地方名叫“虢川”,据说当年诸葛亮就在此地挥泪斩马谡。此话纯属风闻,确否待考。从此伊始,道路更加崎岖难行,加之已是日落之后,跋涉甚是艰辛。赶了20里夜路,遂抵宝鸡县。宝鸡县城,方圆4里,人口千余,位于渭水北岸,地处所谓“秦栈”入口。

六、宝鸡县·翻越秦岭

秦岭山脉,始于潼关附近,绵延至西安一带的高山大岳,与渭水相去尚有百余里之遥,但随后就与渭水越贴越近,至宝鸡县境,渭水南岸已与秦岭山岳贴在一起。看此处崇山峻岳,何等突兀奇拔。面对如此险峻山岳,笔者不由得惶恐忐忑,为不知能否翻越秦岭大山而不安,为翻越之后面对陌生世界的神秘、未知而不安。试想一下,已经习惯平原风光,却见数百里绵延崇山与万仞高峰突然扑面而来。如此景象与这般气势,与其说是恢宏壮丽,莫如说更让人感到一种几近凄美的惶恐,更准确地说,是一种悲壮的感觉。笔者就要翻越如此悲壮的秦岭,行走在曾是古栈道的路上,前往南边古代的蜀国。

何为栈道?即将坚木插于断崖绝壁腹中,上架木板,以成通途。具体方法就是在断崖绝壁表面錾出大小合适的孔穴,将木头插入其中,在木头上铺架木板,并加装护栏。秦岭山脉原本就出产木材,故修造栈道所需材料的提供并不困难,只是在绝壁上錾孔却非易事。如此结构之栈道,一旦有变,一把火便让其灰飞烟灭,烧个干干净净。当然,于今如此栈道已经不见,笔者走在脚下的乃是一条平坦易行的山道。

秦岭系渭水与扬子江两大水系分水岭,故秦岭栈道也就成为黄河水域与长江水域分界线。据《县志》载,古时栈道计有4条,曰:

考古栈道之所出,有四。其自成和阶文出者为沓中阴平道,邓艾取蜀由之。其自两当出者为故道,汉高取陈仓由之。其自褒凤出者为今之连云栈,高帝入南郑由之。

从洋县出者为斜谷道,武侯屯兵渭上由之。(下略)

第125图 褒城县、汉中府、宁羌州及有关建造方法13图

又,《府志》载:

栈道由宝鸡进至褒城为连云栈,即北栈也。由沔县进历宁羌、广元、昭化、剑州为南栈。当川藏冲大石塞途者,烧以薪、浇以醋、碎以巨锤。峭壁无可施力者,錾孔横巨木、覆以板、钳以钉。涧深不能逾越者,亦架长标巨板。羊肠一线而壁立千仞,虞驿递者逸而踬也。绕石槛木栏作栏马墙,此栈道之所由名也。

从以上记载大致可知栈道为何物。

一行人总算穿越关中大平原,于今将渡过渭水并翻越秦岭。中国纪行之趣谈将写就于秦栈蜀道上、在北栈行旅途中。

此时,我等行装必须为之一改。虽然还是以马代步,但行李辎重已不再车载。承蒙宝鸡知县大人厚意,受领驮骡2头,每头骡可负重240斤。若是普通马匹,则负重才不过百斤。第125图(ニ)所示乃为我等所用驮骡头部素描。随行人夫如第125图(ィ)(ロ)所示,脚穿草鞋;或如第125图(ハ)所示,着麻鞋。知县还说要给轿子,但笔者谢绝。出宝鸡县城南门,行走1里许,便抵渭水。但见浊流如矢,湍急汹涌,河面宽有五六十间。渡船抵河对岸处,刚好正是山道路口。山路沿一溪流蜿蜒崎岖,溪名曰“清涧河”,一路行去,坡道甚陡。途中,看见一水车,呈卧状平贴于水面,悠悠在转,别是一种怡然景致。再行15里,来至益门镇。又行40里,遂抵二里关。此二里关,即古时大散关,看见路旁勒石刻有“古大散关”4字,又镌“陕南天险”,显然此乃兵家必踞之天险。山路自此更为险峻,乱石遍地,不时磕绊马蹄,难行至极。只是,与此同时,山越来越高,沟谷则越降越深,潺潺溪流,更是淙淙作响,何其悦耳!胸中阴霾,因之一扫而光。

山高云深霜来早。此刻日本龙田姬等地,也已是机杼作响、美锦织得欢的时节。眼前这番清秋风光,让笔者别有一番似曾相识的感觉。再向云深处行去,来到一处叫作“观音塘”地方,在此投宿过夜。次日,又登程上路。山路甚陡,几乎就是路长6尺则坡高1.5尺乃至2尺。其陡如斯,方知“蜀道难,难于上青天”其言不假。从渭水河畔转入山道,一路登山不止,行60里,遂抵岭头山口。如此所在,中国习惯称之为“坪”,故此地也叫“煮茶坪”,海拔大约6500尺。

从煮茶坪一路往山下行去,只见山脚下有一溪谷,细流涓涓,此溪流名“东河”,发源于嘉陵江上游,故亦属长江水系。溪流左右两边俱是农地,一片平坦,有水田,也有旱地。旱地里长着玉米、荞麦。一行人沿溪流而去,行向西南,途中经过几处村庄。是夜,投宿在红花铺,系由凤县前来迎候的公差安排。从红花铺看去,东河河床在此豁然开阔,左右两岸,山峰巍峨高耸。河床中乱石嶙峋,一片白色,与淌过此间的碧水清流色彩反差明显、对比强烈。此情此景,让人不由得产生行走在日本木曾街道(1)的感觉。说来有趣,当地人并不懂得在溪流中捕鱼。一年四季,唯以玉米果腹,说来实在可怜。笔者曾问当地人为何不食河鱼,回答却是鱼食不得。由于晚餐没菜下饭,笔者向招待方求讨青葱若干,没想到送来青葱只有四五棵之数,且不过筷子一般粗。据称由于此地海拔6000尺,葱再如何生长,也只能大若此。

七、凤县·凤岭

次日,继续前行,方向不变。穿石门关,渡安河,地势亦显舒坦开阔。再行不多时,便抵凤县。凤县县城,方圆3里,人口有一千二三百许。凤县城内没有官驿之类宿泊之处,故于普通客栈投宿一夜。客栈墙上贴有告示,上书“凤岭盗匪猖獗,行囊被抢时有发生,来往客商,务加小心”。凤县城内并无值得观瞻之处。

第二天,从凤县县城出发,往凤岭方向南行而去。凤岭系秦栈与蜀栈中海拔最高的山口。出凤县县城,往东南方向行约5里,来到五里关。自五里关始,道路骤然变陡,马不堪负,直喘粗气,时不时得下马徒步。再行20里,终达岭头山口,此处古时的关隘犹在。凤县海拔,估测不下5500尺,故凤岭山口处,海拔至少应有8500尺。再往南望,远处山峰高耸云天,山巅处如毡房一般鼓起,目测其高不在万尺之下。翻过山口便又下山,脚下行道似条新路近日才刚拓成,下山之路因此平坦许多。下山路上,途中多有看见石灰烧窑。经红心铺、三岔,抵留凤关,再涉水过河,即达古时的废丘关。关上桥边立一碑,上刻“项羽封章邯处”。桥为木桥,其造型犹如屋架,甚是奇巧。当晚,在一个叫作“南里镇”的地方过夜。

次日,又向东南方向溯流而上。行5里,见路旁立一石碑,上镌“对面古陈仓道”6字,此系自汉中通往陈仓的古道。再往前行,经过榆林、松林、高桥,来至一处山岭,名叫“柴关岭”。此岭海拔未及7000尺,系嘉陵江与汉水分水岭,此岭以东水域为青羊河、为褒水、为汉水。凡此水道,最后俱汇入扬子江。

在柴关岭再次得见驼帮,堪称幸遇。此驼帮系自甘肃往汉中运送食盐,据称每峰骆驼驮盐300来斤。柴关岭南有一奇峰突兀,直插云天,此乃鼎鼎大名“紫栢山”,为秦栈道中第一名山。紫栢山高不下9000尺,山峰秀丽,气宇轩昂,加上满山红叶,层林尽染,更显风情万千。

下柴关岭后,来到紫栢山脚,有一“庙台子”村,村中有“留侯庙”。山中蕞尔寒村,却有庙堂气派如斯,并有庭院、花园,实是引人入胜。所谓中国的北方风景,在笔者翻越秦岭的同时消失殆尽,笔者眼前,别是一番山明水秀新气象。正是如此,此处留侯庙,建筑风格也与中国北方地区大相迥异,其中国南方建筑特色让人眼目一新。据称,此留侯庙乃当年张良辟谷之处,于今,庙中道士四五十人,有大片田地,粮米无忧,道人堪比仙人,悠游过日。

八、留壩厅

再往前行,过乱石铺,抵留壩厅。留壩厅,方圆3里,人口1500许,只是山中一僻邑。留壩厅厅长系一同知(2),身体肥胖,体重怕是30贯(3)有余,但却非常热情,对笔者一行关照有加。交谈中,听其介绍说虽此留壩厅位于山腹之中,但气候温暖,山中多有云豹、野猪,只是未曾见过老虎与熊罴。自进入栈道以后,沿途所见山民,十有八成颈部都长一大赘瘤,其中又以女人居多。不知何以如此,向该同知打听,方知其乃一地方病,说是寒气所致。如此病状,后来在云南亦多有所见,只是北京一带似极罕见。

在留壩厅过一夜,次日又起身上路,继续前行。行10里,经画眉关。又行10里,渡青洋河。后又越新关岭,只见路旁立有一碑,上刻“故三交城”四字。再往前行,来至武关驿,此乃古时的武休关,一行人在此渡过武关河,再沿褒水而下。褒水系上游处青洋河与源发大白山的大白河(4)二者合流。随着河道变宽,水量巨增,四周景象更显大气恢宏、苍劲奇拔。尤其是过了武曲铺后再行数里,此处景象最为壮观,盖此条道乃穿錾巨岩以成通途,实在让人叹为观止。抬首仰望,但见上头危岩怪石悬于半空,摇摇欲坠兮岌岌可危;低头下看,只见渊深莫测,万籁无声,直通黄泉奈何桥上。不妨借用竹添先生名文以喻此景之绝妙,曰:

道旁大石题“千古烟霜”四字。山间有瀑袅袅泻下,风来飏之如撒明珠。褒之水,潴则蘸蓝,奔则翻雪。奇岩怪石,如蟠龙,如奔马。栈道一线通于其间,行旅皆在图画中矣。

此处河道中,有皑皑白石看似棺柩,道旁巉岩,状如合掌之卧人,岩上小碑镌刻“阿弥陀佛”字样。随行护兵虽说得不甚清楚,但总算听明几分,即此乃古人死后被殓于棺,却死而复生自棺中爬出并登上山,结果山下棺柩与山上死者俱化为岩石,听来纯属鬼怪奇谭。在武曲铺附近,有一称为“养生泽”的鱼塘,供乡人放生。偏山僻野,却有如此善地,行此善举,实是大出笔者意料之外。

又行10里,抵马道驿。马道驿入口正对一河流,名“樊河”。樊河谷深流急,实难按传统方式架桥,故将铁索8条系于两岸石头上,铁索上面铺板,如一道倒悬天虹横跨两岸。过河时,但见桥板摇晃不停,让人不免心惊胆战。笔者一行,当晚就投宿在马道驿。因有水利之便,所以此地不乏大米,连一般贫苦人家也吃大米。副食方面,猪肉、白菜、豆腐,一应俱全。夜里,房东老妪,年已八十有二,听说有日本人来,大感新奇,特来探见,并叙谈诸多趣事,听来就像海外奇谭。

次日,离开马道驿,沿褒水向南行进。途中,在一小村庄略作憩息,并尝过用玉米制作的地方小吃,每个价6文(日本钱8厘许),味道不错。过二十里铺后,来至一处称为“青桥”地方。溪谷上方,同样用铁索6条架设索桥,以通天堑。再往南行,景色更为秀美,与其笔者拙文献丑,莫如选竹添先生美文一节,曰:

过青桥驿抵新开岭,为栈中第一胜景。山皆如巨石砌成。风箐露篠,弥缝罅隙,垂垂欲坠。其下即褒水。纡曲汇为潭者,漾青蓄碧,深不可测。沿岸皆平沙,一白如雪,与山岚水蔼相映带。水西之山有悬瀑,流入褒水。架石桥,曰卧龙桥。桥西为阎王碥,贾中亟煅石劈路处。盖栈中之险,有岭有关,皆以十数,而碥为之最。碥之险有燕子,有火烧,有小鬼,有青石,亦以十数,而阎王为之最。

复往前行,至褒似(5)铺,相传此地为美女褒姒故里。又行,至蔴坪寺,此地山水风光美不胜收,让人无法目不旁顾只低头走路。水中有巨石,名叫“将军岩”,其高6丈,状似网兜。河床底砂,皎白如雪,其间,似有宝珠熠熠生辉,在笔者看来,连城璧(6)真品舍此其谁?此番美景,又岂是和氏璧那一盈尺见方的玉石能相媲?能于倥偬行旅中领略如此山光水色,可谓幸哉。不久,又一岭头山口在望,名曰“七盘岭”,此岭坡长5里。山头岭顶又名“鸡头关”,有一关帝庙,朝北方向匾额上书“秦栈隘要”四字;朝南方向匾额上书“蜀道平”三字。关帝庙,犹如栈道尽处一观景台。此时此地,笔者以手加额,往南眺望,但见秦栈在此已尽;远处,褒中村落,稀疏散落于平原之上,又望褒水如长蛇一般,逶迤蜿蜒,穿过平原与汉水相会;南面更远处,乃四川省界,但见千山万嶂缥缈云海间,山峰云彩,难辨彼此。云海苍茫,天地浩然,立此岭顶山巅,笔者连呼快哉。大凡过往行客翻越秦栈,立此鸡头关上,俯瞰汉中平原,想必多会如孩童般欢欣雀跃。

从鸡头关下山,行2里,路见一祠,名曰“白石土地神祠”。此祠所祀,乃一方白石。据随行护卫兵丁言,相传当年沛公与项羽在此共宴,席中,沛公命褒水遣一神人送水前来,宴后此神即化作一方白石。嗣后,沛公经此路入关中,遂得天下,其实是此白石暗中助力方告功成。土地祠中道人更是牵强附会,称此白石乃黄石公之徒弟。如此穿凿,实在荒唐太过,无非是投世人猎奇之所好。

九、褒城县·汉中府

从岭上下来,其速之快,可谓“一泻千里”。山脚下即褒城县,方圆3里,人口千余。城内建筑一般,并无特别值得观瞻之处,只是褒城县中建筑与中国北方建筑全然不同,中国中部地区建筑风格尽现其中。第125图(ホ)悬鱼乃此地建筑寻常物件,迥异于北方地区建筑风格于兹显见。除悬鱼之外,可为例证的建筑式样尚有许多。从宝鸡县到褒城县,共7站580里路。古人所叹的秦栈难行,毋宁说,而今已是通邑大道,风光旖旎,今人不必故作无病呻吟状,叹什么蜀道难。

蜀道起自成都,其干道乃是从褒城直指沔县,并不经由汉中,只是笔者实在不忍与只须半日行程的汉中擦身而过,故专从褒城前往位其东南40里处的汉中府。汉中府城,方圆10里,人口说是30000许,下辖南郑县。汉水从汉中府城南向东流去,据称扁舟一叶,从此地放流而去,即可行至远在天边的湖北平原。概言之,汉中即汉水平原西端终点,且为成都咽喉要地,故汉中被制,则巴蜀休矣。在巴蜀建国,汉中绝对是必踞之地。

南郑县知县曾在上海住过很长时间,相当健谈。对笔者此次中国考察,评论则是中国历史十有八九造假,所谓古迹,几乎都不可信。在其看来,研究不可凭信的假历史又何益之有?莫如去开采对面南山地下埋藏的丰富矿物获利更多,还问笔者对采矿一事意下如何。笔者还拜会此地知府,希望能查阅当地《府志》。可知府对笔者言,莫非足下看得懂中国书?就算看得懂,《府志》所载对足下又何用之有?知府衙门,看上去吏员不少。

当地建筑,显具中国中部地区风格,即以砖木结构为主调。比起中国北方,当地建筑用木料更多,建筑物的木线更显轻灵流畅,屋檐乃是明显从中间往两边翘。此外,所见二三层楼阁,与塔婆建造相同。此地楼阁挑高甚多,力显空间开阔,且整体均衡性极佳。建筑物的窗楹、格子等物,雕饰也比中国北方多姿多彩,阿拉伯风格的蔓藤纹饰亦属多见。建筑物上诸多悬鱼绘风颇为写实,第125图(ヘ)、(ト)悬鱼即其例。为何中国建筑要以悬鱼为饰?笔者原以为是禁制火灾之用,后来听人言,悬鱼乃是音谐“吉庆有余”,盖“鱼”和“余”音同,故建筑物饰以悬鱼。另外,此地建筑物飞檐造型亦甚怪异。如第125图(チ)、(リ)所示,飞檐所饰正吻共有两类,朝外的系通常所见鳌头,朝内的则以吻形为饰。当然也有用螭吻。因飞檐反翘太过,故位于檐端处的螭吻几乎就呈仰天状,看上去甚感别扭。屋檐正中,此地盛行置一宝瓶,由于如此布局太显夸张,只好在宝瓶左右两边再添缀些许饰物。

一行人于日本明治三十五年十月十五日从汉中出发。当地知府特地派出多达15人的一队护兵随行护送,并配1名哨官带队。从汉中护送至四川广元,行程共计6日。

从汉中至广元,中间要经沔县及宁羌州。通常在州县交界要办交接,但由于此次护卫系由知府衙门派出,所以经沔县及宁羌州时就不必再办交接,而是直接护送至四川省域某县。且说一行人又是风光排场挥别汉中,沿汉水北岸向西北行进。行30里,再渡褒水,又行70里,来至黄沙,相传当年诸葛亮就在此地使用木牛流马。从汉中出发算起,计行百里,终抵沔县。笔者中国之行以来,今日走路最远。

十、沔县·宁羌州

沔县县城,方圆4里,人口4000许,位于汉水北岸。城东门外,矗立一塔,八角十一层。塔顶已遭破坏,外形甚显粗鄙。在笔者看来,其价值绝不在普通人家的一柱烟囱之上,只不过是为和谐周围地形而建造于此。大凡中国各地塔刹,其取位、造型,均有与当地山川地理风水相辅相承之考量,故对其考察与品评,切不可孤立地就塔论塔,也不应以日本人的好恶标准对其评头品足。

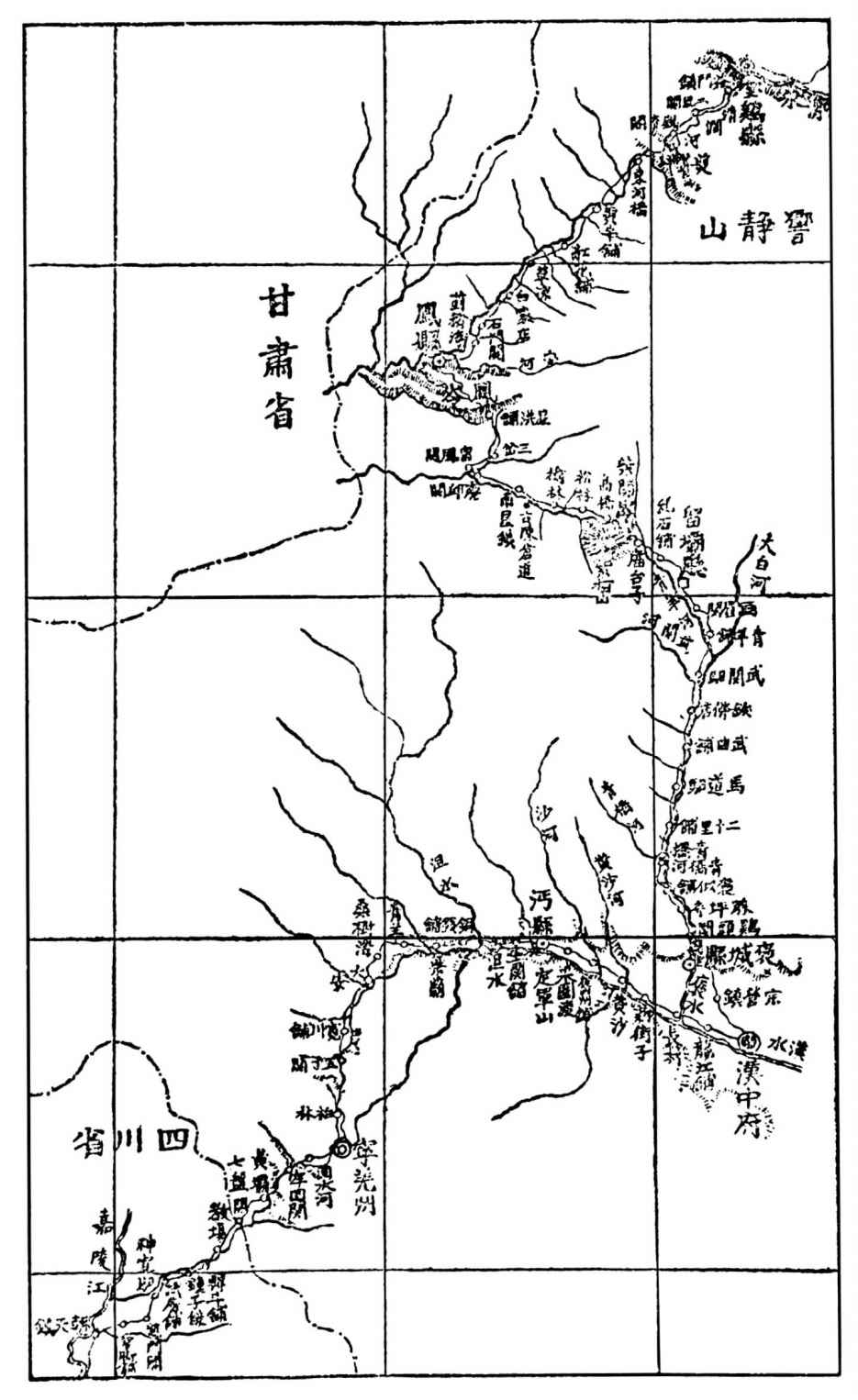

第126图 从宝鸡县至朝天镇路线图

城北有一小山岗,名曰“卧龙岗”,相传为当年诸葛亮耕读之处。

城南,与汉水相隔,对面有一小山,名曰“定军山”。据称诸葛孔明遗骸即葬于此,又传八阵图正是布于此定军山,此处亦是夏侯渊被黄忠枭首之地。

县城往东2里处,有孔明祠,建筑本身并无特色,然规模甚大。祠庙下方建有戏台,左右两侧俱开辕门,中有牌楼,有清音阁。祠庙中,鼓楼与钟楼对面相望。更往深处,见有二门,乃东西两院迎面对望。再向前则是前殿,随后是正殿。正殿内供有武侯像,只是雕塑一般,算不上杰作。大殿内还有一石琴,上刻“章武元年”,只是不知真假。

翌日,从沔县启程复向西进,又是崇山峻岭迎面而来,汉中平原遂阻于此。只是,沿汉水北岸一带尚余少许狭窄平地,或水田,或菜园,与日本农村田园景象不无相似之处。路上看见几个人用网在汉水打鱼,打上来的多是鲤鱼,小则二三寸,大的有五寸。对方叫价80文,还价70文即可成交。行30里,渡沮水。又行40里,抵蔡壩。自沔县至蔡壩70里行程中,一度告别汉水转入山道,待与汉水再次相会,一行人已是抵达大安驿。供下榻的公馆已有着落,数百士民聚集围观,争先目睹来自万里之外的异国稀客。今日行来,于途中看见路旁散落3具骷髅,缘于道路塌方,致使坟茔崩圮骨曝于外。过往行人俱置若罔闻,亦不见有警察或相关人员给予处置。笔者不忍目睹,可怜兮无主骸骨,也不知其生前如何造孽,于今还得受过往行人践踏之辱,遭曝骨之耻,真是罪过。

次日,又沿汉水向南行进,但见流水渐变潺潺,高山更显巍巍。经烈金壩、宽川驿,来到五丁关,此处即汉水发源之地。翻过一山岭,途经滴水铺、栢林驿,此时,又见河面渐宽,水流复显欢腾。沿途,水田、菜地,鳞次栉比;鸡鸣、犬吠,声声入耳;农家院落,或二三,或五七,毗邻相接。不经意间,一行已抵宁羌州城。宁羌州城,方圆6里,人口3000许。本地知州看上去年岁不大,资历尚浅,闻悉乃是一靠父亲门路二靠钱路才摘得此顶乌纱帽。交谈中,屡有“贵国亦行圣王之道乎?”“四书五经可是贵国道德学问之根本?”一类怪异提问。宁羌州城位于可称为巴蜀栈道入口之处,南有黑山与四川交界,山高岭峻,海拔8000尺,望去山势峥嵘、怪石嶙峋,草木不生,其相凶神恶煞,让人不寒而栗。据称,山中多有熊罴、山豹、野猪、豺狼出没,冬天下山觅食,时有伤害人畜。

第125图(ヌ)为宁羌州城内钟楼。八角形屋顶撑一穹面,且见四个尖角矗于穹面之上,如此建筑结构在中国北方见所未见。此钟楼系三层建筑,最上层屋顶乃是葫芦状造型。

又从宁羌州城出发,复行往西南。此前,笔者所骑马匹由于长途跋涉,疲劳太过,到后来简直慢如蜗牛,不得已今日只好换乘轿子。此顶轿子名叫“三丁拐”,即三人抬之意,前面两人,后面一人。此轿又名“鸭棚子”,轿辕为竹制,颇有弹性,每走一步,都会上下跳动,刚开始坐时难免忐忑不安。不久,来到牢固关,此处为汉水与嘉陵江两大水域分界,海拔5000尺许,道路险峻。下牢固关后,山脚下就是黄壩驿。此地附近一带,水田大片开垦,当地人都能吃上大米。大米便宜,也就70文一升,若是上等好米,则卖110文。饭铺之处,一大碗白米饭,盛得冒尖,也就只需12文钱。虽然唯有腌萝卜与青菜下饭,但吃来却是格外可口,一碗米饭下肚,就已腹饱足矣。

再往前行,平路变成山道。开始是闵家坡,然后是七盘关,一路爬坡而上,路陡难行。七盘关关隘与图画中所见一样,系川陕交界。有关中国四川,笔者不妨略述几句。

众所周知,中国十八行省中,幅员最为辽阔、人口最为众多者当属四川省。四川,因其境内流有4条江河大川而得名。一是金沙江,系扬子江之上游,源出西藏高原,流经四川省后入湖北;二是嘉陵江,发源甘肃,流至重庆与长江汇合;三是岷江,亦自西藏来,经成都奔流而去,至叙州处汇入长江;四是鸦垅江(7),此江流出西藏后穿过四川省西部,最后同样汇入长江。4条水流俱是大江巨川,流域有数百里之长。再说四川面积,包括其西部土著民居住地区,达日本国土面积三分之二强(不包括库页岛)。四川人口,有说7000万,也有5000万一说,窃以为,应是5000万以内较可凭信。四川首府为成都,总督衙门即在此。

四川原为古巴蜀之地,东接长江以通湖北,川东北则借栈道以连汉中。此外,四川还西毗青海、西藏化外之域,南邻云南、贵州边远之地,完全可以说别是一副陌生面容。四川中部,沃野千里,物产丰饶,更且矿产丰富。但是离海太远,须假中原之道方能出海,交通不便之弊于兹显见,故自古以来,巴山蜀水,多被视作退身之地。以诸葛武侯之才智、之谋略,竟然无法鼎定中原,究其原委,根本还在巴蜀之地孤悬一方,滞塞太过。反过来说,若是想享太平盛世求颐养天年,则巴山蜀水可谓是再相宜不过。

且说一行人下了七盘关进入四川省,来至教驿场,并在此宿夜。次日,笔者将轿让与岩原君,自己骑上于当地征来马匹启程前行。此马身高不过三尺五,体形与普通毛驴相差无几,但没想到脚力之健却是令人惊奇,爬高岩、下绝壁,马蹄不见丝毫打战,疾行如山羊。笔者一行所用马匹,系北方张家口产,虽长于沙漠驰骋,却不堪如此险峻山道、崎岖石路。造化堪称伟哉奇哉,大千世界,无不是一方水土一方物。

离开教驿场,复向西行,过转斗铺、钟子铺等村庄,来至神宣驿。再往前行,遂抵龙洞背。此处山体,乃石灰岩质。石灰岩层,裸露于地表,年长月久经受雨水冲刷,四处可见怪石嶙峋,其状可掬,真可谓妙趣天然。借竹添先生妙笔描画其状,曰:

大石攒列,遍地有昂头而仰天如巨鼋者,有隆肩而曲喙如橐驼者,有如蜂房者,有如燕垒者,伛偻而跪拜者,偾起而暴怒者,面平如砥者,顶铁如笋者、钟卧者、鼓悬者、錾成七窍者、皱裂成披麻皴者。殊形诡状,备极奇观。

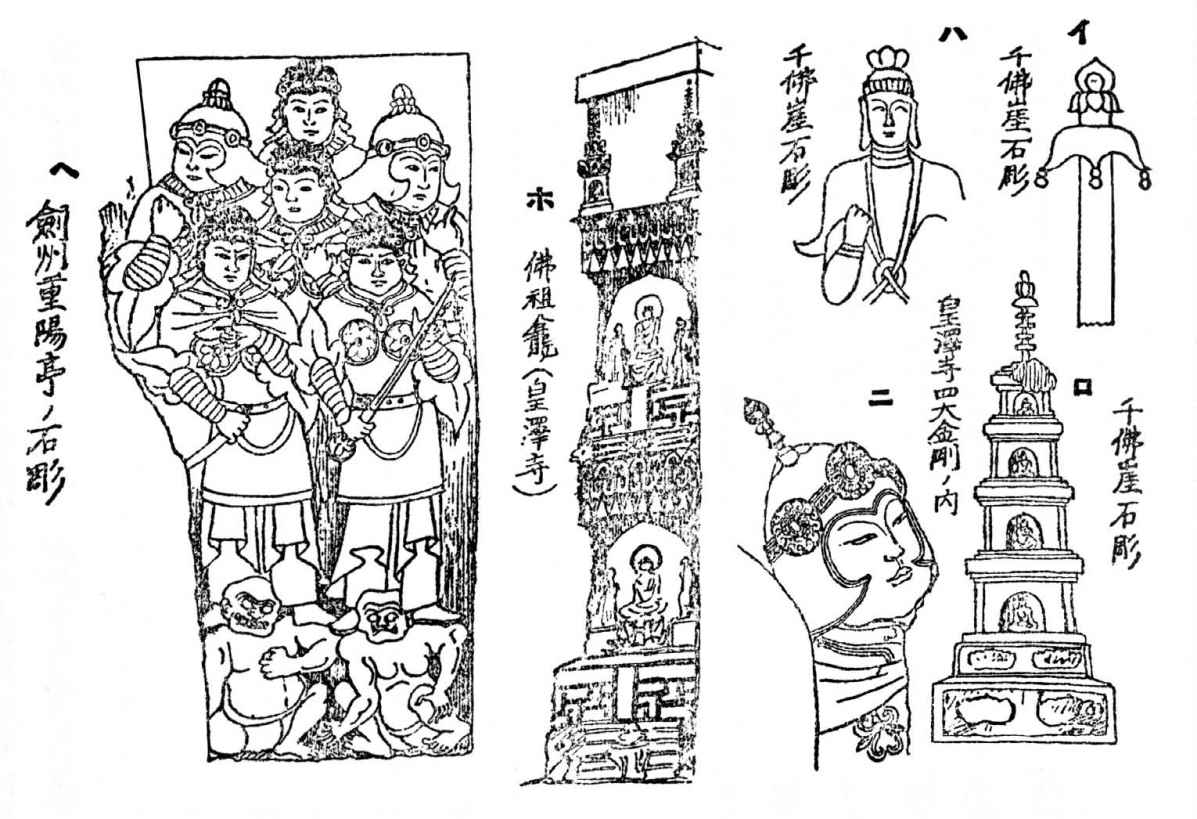

第127图 千佛崖石雕及其他4景

山谷对面有一天然大洞穴,名“龙洞”。洞中出一种贝类化石,当地人捡此化石售与过往行客,每个叫卖1文至3文钱。

不久,来到朝天镇。此镇毗连嘉陵江东岸,城邑轮廓半已成形。第125图(ル)为朝天镇东门处三层城阁。上层穹顶伸出四角探檐,并架有八角屋面,如此建造手法堪称奇妙。若从朝天镇行走陆路,则须先翻越朝天岭。随行护卫兵丁,经连日跋涉,已是疲惫异常,故再三请求弃陆路而改水道。据闻从此地走水路可直下重庆。虽然走水路不得不考虑舟船之险,但笔者还是接受随行护兵请求,雇船两艘,直下江陵。至于行李辎重,仍由骡子驮载,照样从陆路行走。

船下嘉陵,其疾如矢,好不快哉。但见两岸绝壁,如刀削一般峭立,绝壁之上,离水面一二丈处,每隔一定距离,均有錾孔,其孔径大六七寸许,乃古栈道之遗迹。行至广元以北10里处,见千佛崖。船在此略作停留,以供笔者对此处石佛进行考察。千佛崖石佛,如雷贯耳,闻名天下。

十一、千佛崖

千佛崖,可谓洛阳龙门石刻袖珍版。《县志》载:

千佛崖 在县北十里江东,即古石柜阁也。峭壁千仞,逼临大江。杜诗云:古柜层波上,临虚荡高壁。先是悬架木作栈而作(8),唐韦抗錾石为路,并凿千佛,遂成通衢。

即千佛崖最早开錾于唐代,后世续錾不已,遂成此景。何以见得?千佛崖佛刻不乏唐代以后艺术风格与雕刻手法,即为其证。说来有趣,在此千佛崖亦有显示为北魏及隋代艺术风格的佛像雕刻,第127图(ィ)、(ロ)、(ハ)即为其例。千佛崖佛刻明显可分3类。

第1类如(ハ)所示,与日本的鸟佛师(9)佛雕异曲同工。

第2类则是与日本法隆寺壁画所见佛像,或是和铜年间(10)制作的佛像如出一辙,脸部轮廓较宽,蚕眉凤眼,颐骨凸挺。

第3类乃与日本天平年间盛世之时的佛像一样,看上去面容丰润,神态温和。从千佛岩佛刻可以发现,传于北魏时期的佛雕技法(相当于日本法隆寺佛雕技法),即便到了隋、唐二代,亦未式微,其盛依旧。千佛崖佛刻所见年号主要有:

唐宪宗元和年间(806—820)

唐宣宗大中年间(847—859)

唐僖宗广明年间(880—881)

宋真宗咸平年间(998—1003)

宋哲宗元祐年间(1086—1093)

宋哲宗元符年间(1098—1100)

南宋高宗绍兴年间(1131—1162)

又,千佛崖大石窟中有碑石,颇具观赏价值。此碑题曰“大云寺”,并附年号“嘉祐庚子(1060年,日本后冷泉天皇康平三年)九月”,碑上龙雕堪称精美。

佛像位置排序则因循惯例,最中央处乃狮子座,上为释迦牟尼佛结跏趺坐像;释迦牟尼佛像左右两侧为迦叶、阿难立像;迦叶、阿难左右两侧立有二天;二天左右两侧,即最边上置一对石狮;在迦叶后面,立一神像,三头六臂,此神像一臂持日轮,一臂持月轮。笔者之流系门外汉,实不知如此造型有何寓意。但如此排列,于笔者而言,并非陌生,此前于洛阳龙门石窟已有所见。笔者以为,若对洛阳龙门石窟深入考察之后再到千佛崖来,定会收获更丰。

十二、广元县·皇泽寺

考察千佛崖后,又解缆下行,遂抵广元县,一行在广元县投宿过夜。笔者先去当地衙门拜访知县大人,刚好县太爷正在公堂之上笞刑犯人。但见犯人趴伏在地,被用竹笞痛打屁股。此即笞刑,笞打次数总在百下以上,受刑犯人此时呼天抢地,哀叫不停。后来听说,看犯人一方对笞手贿赂有无及贿赂多少,笞手心中有数,下手可轻可重。受刑时,犯人照例大声哭叫,以遮人眼目。笞手若不手下留情,真是笞打百下,已是血肉横飞、呜呼哀哉。是夜,对从汉中随行前来的护卫官兵以及从宁羌县加派的护兵论功行赏发奖钱,为此笔者破费不少。

翌日,渡嘉陵江,访江对岸处皇泽寺。据传,此地乃武则天故里,皇泽寺亦武则天所创建。皇泽寺建筑,与之前所见千佛崖及龙门石窟同,俱呈典型唐代风格。如第128图(ニ)所示,从皇泽寺建筑上犹可窥见唐代文化艺术的瑰丽多彩,此为四大金刚之一。此外,皇泽寺中有一“佛祖龛”,如第127图(ホ)所示,龛中佛像(与日本法隆寺佛像同)、勾栏、天穹等雕刻,北魏艺术风格极为明显,情致别现。除皇泽寺外,笔者还探访洞二寺。听说附近一带还有其他寺院,只是无暇一一探访。

离开广元县后,一行又沿嘉陵江向西南行去。行至十里铺,见一塔婆,八角十三层,系典型四川建筑造型,于中国北方地区见所未见。此塔看上去犹如一柱石笋,塔基宽阔,按比例计,塔基径长为塔高6倍,并且塔顶冠有九轮。如此塔婆,在当地兼具地标与风水双重作用,最早传自印度佛塔窣堵婆,只是年长日久,遂被异化,面目亦非。

途中,由于岩原君贪近路,致马匹陷泥泽而不出,一行进退维谷,只好拦下过路行人求助一臂之力,谁知却被索要报酬并讨价还价,迟迟不肯出力相助。曾听人谈过亲历往事,某处火灾发生时,就有人提水桶过来,桶中盛水,当场开价一桶水多少钱。凡事以金钱为准绳、为考量、为利害之选择,实非明智之人。

十三、昭化县

不久,一行渡过嘉陵江,来至昭化县。昭化县城,方圆三四里,人口有一千二三百人。城内有三国时期蜀国官员费袆墓陵,此外似乎再无其他。第125图(ヲ)系此地某处庙宇建造式样。

当晚,从北京一路跟来侯姓随从相告,说是四川变乱,今后行程恐不安全,笔者等人若匿身于轿中,犹如微服出行一般,或许不致有事。还说自己愿为前驱,先打前站,探查前方动静,一旦发现有不测之变,一行人即可立马转回北京。其真诚之意溢于言表。为此,笔者告称此次出行是由地方官府加以保护,有军兵随行,应是无恙。此人犹据理力争,认为虽有卫兵随护,也就不过几条枪,一旦发生不测之变,恐怕护卫兵丁会是逃跑在前。此话或许不假,要是发生不测事变,随行护兵根本指望不上,其作用也就平日防止意外发生,仅是防微杜渐而已。

翌日,离开昭化,向西往山中进发。迄今为止,都是沿河顺流水行走,但自昭化始,我等一行却是常常翻山涉水,即在河流与山谷间穿行出没。今日,同样是翻山越岭。走十来里,抵天雄关。站在岭顶山巅,四面河山尽收眼底,风光无限。此时此刻,一种穿越千年的历史沧桑感油然而生,顿时无比感慨,就如蜀国始创之时一般,梦想灭曹魏而吞东吴,何等英姿飒爽,又何等壮志雄心。可回过神来,发现自己不过就一介书生,只是机缘巧合行经至此,当下之世乃明治时代,就是如此,亦不过如此,书生不必在此发呆,且惜别此关快快赶路。

十四、剑阁

过天雄关后,一行人尽在翻不完的山梁上与嶙峋乱石间行进。过牛瀼旦、新铺、古墓樑、大莫树,发现奇峰二柱由远及近。峰顶如断崖壁立,高10丈许,其形看似要塞城垛,有月楼,有战垛,有雉堞坍圮,一应尽有,虽非真城垛,却胜真城垛,如此鬼斧神工,不能不叹造化之妙。此奇峰者,即闻名遐迩的大、小剑山,笔者地脚下之路就逶迤在二峰夹道之间。随大、小剑山渐行渐近,脚下道路也愈加难行,往往行至疑似山穷处,却又峰回路转,别现新径。上山路乃一石道蜿蜒于断壁峭立的两山之间,且行且去。山顶之上,巍然屹立一关门,系二层楼阁建筑,其景如画,此即剑阁是也,关上楣匾大书“剑阁”二字。如此奇拔恢宏之画面,笔者可说是平生首见。剑阁之景,蔚为大观,甚至梦中也未曾见过。笔者深信不疑,如此风光,世界绝无二处,仅此一景。当年对峙死守之际,邓艾却出间道出其不意偷袭成都,遂令蜀国告亡,姜维亦君命难违终于向钟会投降。凡此悲壮故事,俱与卫护庄严河山的要塞剑阁关系密切。是非成败,大浪淘沙,雄关依旧,英雄于今安在?想到此,笔者潸然泪下。进关之后,发现里面有姜维庙,并有数十方古碑,所刻俱是游人过客题咏剑阁诗句。据闻,若进姜维庙,剑阁七十二峰即可尽入眼底。当晚,邀请剑阁驿、剑阁司、剑阁汛的吏员差役共进晚餐。剑阁驿丞还带两个儿子赴席,一个10岁,一个11岁,非常可爱,为席间增添乐趣不少。进入栈道以来,今日翻山越岭最是频繁不断,原先土路已经不见,脚下变为石板道,一路行来,鞋履干净,泥土不沾,好不快哉。

十五、剑州·重阳亭

次日,从剑阁起身,又向南行。脚下路与昨日走过一样,亦老是不断上下山,几乎就没见过平地。过汉阳铺、抄手铺,又跨武侯桥——此桥据称是诸葛亮所架设,遂抵剑州。剑州城,方圆4里,人口4000许。其建筑,仅城外文庙还算值得一看。笔者前往当地衙门拜访,希望查阅当地《州志》,没想对方已然备好,正在恭候驾到,听笔者一说,立马送《州志》一部过来。看来是之前所到之处,笔者免不了总是索要《县志》《府志》一类地方文献,以供查阅,致使各地方衙门认定笔者系一《州志》《府志》《县志》非索不可之过客,因而行文通告各地。于是,而后笔者所到之地,官府衙门皆不乏《府志》《县志》相赠之举。事实上,《府志》《县志》一类文籍,大多未见坊间有售。

望见州城东南有一塔刹,前往考察。此塔系八角六层,可惜看上去太过粗陋。离河不远处,另有一塔,名叫“新塔”,八角十一层,高120尺余,塔层之间,未见层檐探出,塔刹通体俱绕以阶状刳形曲线。如此形制,即川式建筑之典型。

二座塔刹,虽然建造平庸无奇不免令笔者扫兴,但于归途中却有幸目睹一精美石刻。此系一重阳亭,于岩壁处开錾并刻有佛像,可谓巧夺天工。在此重阳亭,于唐代遗迹部分中,可见到大中八年碑刻、治平丁末年碑刻,以及颜真卿书、撰于上元二年、刻于大历六年碑石。此碑序述安禄山之乱,曰:

天宝十四年,安禄山陷洛阳。明年,陷长安。

笔者最感兴趣者,还是第127图(ヘ)所见浮雕。此浮雕见于石窟入口处左右对峙的岩壁之上,因此可判定为四天王像,妖魔鬼怪倶踩其脚下。从造型与风格看,此四天王像与日本天平时期佛雕,还有法隆寺佛雕、药师寺佛雕有似曾相识之处,堪称稀世佛雕。可惜,世人太过无知,总是将古碑旧字削去而后镌上新文、将古旧佛像脱胎换骨令其姿容尽改。如此愚昧行为不改,恐怕于不远将来,此四天王浮雕一类稀世珍宝亦难逃被毀之厄运。

次日,又从剑州出发向南行进。所走道路,一如先前,总是平地少而翻山不断,其间,或越溪谷,或穿泽地。中午在柳池铺打尖(11),此地所卖中午饭,有红豆米饭,还有地瓜叶一起煮成的稀饭,1碗7文;有不掺杂粮的大米饭,1碗8文。唯是此时,笔者方见1文钱的价值之体现。此外,还有面条,亦是1碗8文,酱菜每份3文。行75里,遂见武侯祠。据称当年诸葛亮出师中原,总是屯兵在此。武侯祠里有诸葛孔明像,然全无观赏价值,纯系粗制滥造之物。日行80里后,至武连驿,即古时武连县。于今,武连驿人口近2000。驿站门外有一佛刹,曰“觉苑寺”。据称此寺始创于李唐一代,然真正的唐代遗物,于今已荡然无存,只有唐大历五年五月颜真卿书的“逍遥楼”碑石犹在。此碑可谓精美,“逍遥楼”三字,每字大小约2尺半,无一不是遒劲雄健、力透纸背。笔者本对书法通悟有限,但观此“逍遥楼”三字,肃敬之感却油然而生,致使于碑前流连甚久,不舍离去。

次日,复往西南行去。眼前渐显平川坦途,险峻山路逐渐消失。行60里,来至吉阳铺。但见栢树成片,郁郁葱葱,宛如日本神社境域。栢树林中有关帝庙,其规模之宏大,实是令人惊叹。又有文昌祠,与关帝庙比邻。何为“文昌”,笔者不甚清楚。据闻,此地颇奇,有神仙出没,神仙居所为一地下洞穴,胯下之骑状若驴骡,云云。距文昌祠不远处,有一方卧石,曰“盘陀石”。石旁有一树古柏,四周绕以围栏,古柏已是枝干尽枯,仿若古木残骸。此地驿站,又称“琅珰驿”。就在驿外,有大小两处千佛岩,与之前所见千佛岩同,其实就是在岩壁上面錾刻佛像。只是,此两处千佛岩佛刻,已经大半被剥蚀,且佛像錾刻本身也似无精美可言。下到山脚处,有一牌楼,上书“坡去平来”。听闻此处以前还有一亭,似称“送险亭”,于今却不知所踪。凡此,皆送给行往过客一个信息,即山路已尽,前面将是一马平川。巴蜀栈道,承蒙厚待,就此拜别。

十六、梓潼县

过古瓦口关,即见古剑泉。一泓清泉,汩汩涌出,据闻此泉俗称“水观音”,此地亦有“五丁遗剑处”之名。再往前行,坡道平缓,一路下山,前面即梓潼县。梓潼县城,方圆4里,人口六七千余,濒临九曲水,坐对长乡山,实为形胜之地、繁华城邑。建筑方面,如盖天宫、禹庙等,无不金碧辉煌。有关四川养蚕一事,笔者不明之处甚多,当地知县俱娓娓道来,一一解答,同时也向笔者讨教有关日本教育诸问题。对此,笔者亦详细说明。听笔者谈到日本在校学生人数占全国人口十分之一,知县大人非常错愕,惊呼学校获利岂非惊人,天下何来如此生财之道?闻之,笔者亦是同样错愕非常。

次日,继续西行。出城之后,先去观看文塔。此塔位于城南5里处,八角十层,高150尺许。其建造式样,依旧是典型四川风格,寻常一般,平淡无奇。走过横跨九曲水上的天仙桥后,原本一径平路转眼变成崎岖山道。一路看过去,四周荒山正被开垦,农田毗连成片,桑园随处可见,山边路旁,柏树成林,郁郁葱葱。行43里,至宣化铺。如第125图(ワ)、(カ)所示,此地建筑所饰悬鱼乃是从蝙蝠变化而来。行60里后,遂抵魏城驿,一行人,当晚就投宿在此。魏城驿,人口千余人,并无可游览观赏之处,但在其东南方4里处张家湾,有一大高塔,六角十三层,塔底边长十六尺二寸,名曰“文风塔”。此塔形廓没有曲线,只是从底往上,次第变细,最终收为一尖顶,犹如毛笔毫尖。如此形状,称为川中建筑造型最美亦言不为过。

凡此塔刹,俱是作为当地风水构成重要部分,具有守境护域之作用。多数场合,此等塔刹均建造在都邑东南四五里处。魏城驿外,(在其东南方向)还见有一建筑,为三层阁楼。此阁楼,底层与第二层均为四角,唯第三层才呈六角状,造型颇显奇特。

十七、绵州

次日,离开魏城,依旧西行,照样是蜿蜒起伏的山道。行约50里,终于遇见在此迎候的绵州官员。只见一名官员走上前来,恭敬有礼地递上当地知州名片,并致辞欢迎。在此官员后面,肃立枪兵4名、铳兵4名,于欢迎辞毕敬礼致意,铳兵并对空鸣铳致礼。接受鸣铳致礼的欢迎仪式,于笔者而言,尚属首次。行往绵州城途中,渡涪水时,再次鸣铳致礼;进入绵州城后来到行台时,第三次鸣铳致礼,实是礼待甚隆。绵州行台已被大加装点,所需器物,一应俱全。最开心者莫过于天花板上垂吊两个大气灯,自北京出发以来,还是第一次看到煤油灯。稍过片刻,衙门差来数名差役,并牵来盛装打扮的乘马,供笔者一行骑往衙门拜访。在绵州衙门,笔者与知州自是不免一番叙礼寒暄,此乃例行公事,过往州县,概莫能外。

绵州城,方圆7里,人口怕有一万二三千之多,看上去市面繁华,还有一名英国传教士在此开药店。涪水从绵州城东北流过,河面宽1里有余,护河堤岸俱涂刷白垩,皑皑一片,其白如雪。城内万寿宫、关帝庙、魁星阁等建筑,值得过往行客驻足一看。其中,魁星阁建筑最是气势恢宏,为八角五层楼阁,阁顶呈元宝状造型。另外,在绵州附近一带,还流行一种中国式弓状山墙式样建筑。此外,还有一种建筑手法亦颇独特,即于大梁中央,撑出三角桁架,三角桁架呈弧状由下往上徐徐展开,如日本神社中鸟衾形鸟居(12)一般。还有一塔,立于涪水岸边,八角六层,塔身整体呈急速向上收缩状。又,于绵州城东南5里处,风俗因袭,小山丘处建有风水塔一座,此塔八角十层,看上去与魏城驿风水塔颇为相似。据《州志》载,绵州城东北42里处,还有一座塔刹,四角七层,据称该塔每层四隅均有柱撑。虽是《州志》记载,但在行进途中,如此形制的小型塔刹还是时有所见。据闻,距绵州城西50里处的安县,也有一座十三层“白塔”,高达20余丈。

在绵州,看士兵射击训练最让笔者感到滑稽。操练场就在魁星阁后面,军鼓鼓点不成节奏。听任鼓点嘈乱,士兵们照样甩手投足,实在让人捧腹大笑。此外,小女孩玩的“喜雀(鹊)”游戏亦属新鲜。将羽毛5根插在2文铜币大小的皮面上,颇类日本的羽毛毽子,但见女孩细足纤纤、弓鞋尖尖,却是轻灵蹴鞠,其动作与日本踢毽大致相同。此时,两手已属多余,全见脚上功夫,技高者可不停蹴鞠,还时而抬脚过腰,大是风姿绰然,妙趣横生。

十八、罗江县·德阳县·汉州

翌日,从绵州启程,渡茶坪河,继续西行。随行护兵所携武器为梭镖的一种,形状怪异,名“猫儿刀莎镖”。行60里,来至金山铺,只见罗江县衙派出的迎接人众已等候在此,并备好茶水、点心。罗江县出迎队伍的士兵,其手持兵械同样让人感到稀奇,乃是青龙大刀之类。在其前导下,更行30里,渡泞水等,遂抵罗江县。罗江县城,方圆4.3里,人口3000许。于今,通邑大道无不坦途,仅有二三小山丘横亘其间。罗江县土地开垦甚多,水田随处可见,旱地麦苗绿茵一片。此外,还种花生、红薯,以及蔬菜之类。此地甚重水利,到处水汊河道,大水车高二三丈许,悠悠转来,引水浇地。树木也栽种许多,一眼望去绿荫成片。岭上山坳,郁郁葱葱;袅袅炊烟,几多人家。真正是风景如画,让人陶醉。目睹此景,方知四川天府之国岂是浪得虚名。想到四川省府大都会正渐行渐近,笔者兴奋不已且充满期待。

在罗江宿夜,次日又行向西南。行7里,发现前方有一小山包,路旁立一标记,上书“庞士元战死之处”,并题“古落凤坡”四字。又行3里,来到白马关,此处有庞靖侯祠,飞檐错落,掩映在葱茏林木间。入庞靖侯祠,只见前殿供奉孔明与庞统的并列塑像。看庞统像,确如书中所载,其相甚丑。前殿后面乃是正殿,此处只供庞统像。正殿后面系墓陵,墓为圆形,以石垒之,外建墓屋以蔽之。墓屋为八角状,上有宝顶,造型甚奇。

从古落凤坡再续脚程,复往前行。下了落凤坡,放眼望去,眼前是一片方圆数百里大平原,此乃成都附近的沃野良田。树林、农田、村落,交织其间;通邑大道,人马往来,络绎不绝。再往前走,渡緜水,过黄许镇,遂抵德阳县城,一行人被接到气派不凡的当地行台下榻。德阳县城,方圆7里,据称人口15000。城内建筑,魁星阁、鼓楼等均值得一看。魁星阁共三层,下面一层呈四角状,进深三间;第二层及第三层,皆八角形状,第二层各处转角顺势而为,加构厢檐,如此创意,可谓别具一格。鼓楼则是五层建筑,下面一层与第二层为四角状;第三层、第四层、第五层系八角状,第五层部分加构厢檐。县北5里处,系秦宓故里,地名就叫“三造亭”。

次日,又从德阳动身,向南行进。一路上有不少村落看上去人烟稠密,还有大片瓜园菜地。渡过灌溉一方土地的几条河流后,一行人来到汉州。汉州城,方圆7里,州城内外,人口共计15000人。若论建筑,汉州唯三帝宫稍有观赏价值。在四川平原,独轮车普遍用作运输工具,当地叫“推车”或“鸡公车”,只需一人在后面推即可,可谓最轻便的交通运输工具,既可载物,又可载人。笔者亲自试过,确实非常轻便,即便是路狭难行,也照样畅通无阻。

第130图 自朝天镇至成都府路线图

在汉州住一宿后,又继续南行。看得出这一带土地垦拓更为充分,路边翠竹葱绿,如杨柳依依,向远客致意。看得见竹丛周边有新笋破土而出;看得见柏树遍散各处遮天蔽日,何等轩昂壮观;还看得见土地无荒,水田菜地毗邻相接。行走30里,至弥牟镇,此地有孔明祠及八阵图。孔明祠内,供有刘玄德、诸葛亮、五虎将,还有姜维、马岱、王平、廖化、张翼、秦宓等数十人像。所谓八阵图,其实是一小土丘,径大二三间,高5尺许。只是土丘具体数量不详,据竹添先生游记所载,其数为71。凡此土丘或是坟茔亦未可知。当地《县志》载有八阵图相关说明,据其载,北方天覆阵、南方地载阵、东方风扬阵、西方云垂阵、西北龙飞阵、东南虎翼阵、西南鸟翔阵、东北蛇蟠阵,又布点三十二,将天前冲、天后冲、地前冲、地后冲、天冲、地轴、风、云等阵型连为一体。读此记载虽令人一头雾水、不得要领,但感觉甚是有趣。再行不久,即至新都县。新都县城,据称方圆不过5里,人口却有2万之多。

十九、新都县

于新都县,一行人照样下榻当地行台。好一堂皇气派所在,还有咖啡、饼干招待,果然是新都县位于成都边上,在接待外国人方面,新都知县比之他地更胜一筹。抵新都县后,本想即刻前往县衙拜访,却被差役告知:“现在正是日食最甚之时,知县正在祈天救日,请于黄昏日落之后再往无妨。”听此一说,笔者当即将眼镜片用煤油灯熏黑,然后对着太阳照看,果然见太阳上端有缺,缺口不下二三分,时乃明治三十五年十月三十一日下午三时半。入夜时分,配有华丽鞍具的高大骏马从县衙门来到行台,接笔者前往衙门拜会,还有员吏2人、马夫2人、提灯差役8人一路随行,可谓前呼后拥,真够气派。在拜见当地知县时,笔者问及如何祈天救日,答曰:“天变可畏,何况天上太阳为天子之象,故天上日蚀,则恐人间天子有异变,是以祈天救日。”知县并反问笔者:“贵国于日蚀之时有何举措?”笔者回答说“日本只有天文爱好者一类才会观测日蚀”。对方听后,似大为不解,神情颇显困惑。

建筑方面,新都城北有宝光寺,系一大丛林,属临济宗门。先是二天门,内奉四大金刚,即青除灾金刚、赤辟毒金刚、黄随求金刚、白净水金刚,四大金刚皆左手持降魔杵,右手持金刚圈。

过二天门后见天王殿,殿内供四大天王。四大天王的名称及所持之物如下:

| 东方 | 持国天王 | 持龙与剑 |

| 南方 | 增长天王 | 持琵琶 |

| 西方 | 多闻天王 | 持舍利塔 |

| 北方 | 广目天王 | 持伞 |

以上系寺中和尚所介绍,但不乏让人难以置信之处。本来据佛典所载,佛教中须弥四大天王之名称及所持之物乃是:

| 北方 | 多闻天王 | 持幡枪与鼠 |

| 南方 | 增长天王 | 持长枪 |

| 西方 | 广目天王 | 持宝石与蛇 |

| 东方 | 持国天王 | 持琵琶 |

虽佛典所载如此,但确实中国的内地和西藏地区与日本佛寺中四大天王所持之物各有差异。

天王殿后是十三层塔,此塔据闻创建于李唐一代,但今日所见乃是后来重修,已非原物,看上去粗俗不堪。

次为佛殿,再次为大雄宝殿,大雄宝殿后面是法堂,凡此,建筑价值俱不高。考此佛刹之缘起,据介绍乃创建于周灵王四十一年,即天竺孔雀王朝阿育王四十三年。事实上,阿育王四十三年仅相当于秦始皇十四年,与周灵王四十一年相差足足300年。并且,周灵王只在位27年,“周灵王四十一年”又何来之有?明显谬误太过。

二十、成都府

翌日,从新都出发,继续南行。一路过来,平原无垠,终于来至成都。成都附近,建有诸多节孝坊及其他牌坊,有旌表节妇孝子的节孝坊;有为地方官员歌功颂德的德政坊;有庆颂寿长过百的百岁坊;有纪念状元及第的状元坊。各种牌坊,虽五花八门、名称不一,但造型却基本相同,皆状如牌楼。在中国,节妇孝子尤其为人敬重,此亦是令外国人新奇不已的牌坊大量留存于世的一大原因。

于成都所见市井民居,彼此之间均有高墙相隔。此地砌墙,盛行墙上部两侧凹陷、中央凸出成弓形,即日本称为“唐破风(13)”的造型。此外,屋顶葺以稻草的民居也是一大看点。只见屋檐依间距凹凸互现,檐中搭圆木3根,以承杉木檩条,并起装饰作用。屋檐尾端,如日本神社鸟居横木两端,皆长尾外翘。

有关成都州府建筑,容后详述。

里程表3(西安至成都)

| 西安府—咸阳县 | 50里 |

| (咸宁县、长安县) | |

| 咸阳县—兴平县 | 50里 |

| 兴平县—武功县 | 90里 |

| 武功县—扶风县 | 60里 |

| 扶风县—岐山县(14) | 60里 |

| 岐山县—凤翔府 | 50里 |

| (凤翔县) | |

| 凤翔府—宝鸡县 | 90里 |

| (凤翔县) | |

| 宝鸡县—观音塘(15) | 50里 |

| 观音塘—红花铺 | 75里 |

| 红花铺—凤县 | 85里 |

| 凤县—南星镇 | 85里 |

| 南星镇—留壩厅 | 100里 |

| 留壩厅—马道驿 | 90里 |

| 马道驿—褒城县 | 95里 |

| 褒城县—汉中府 | 40里 |

| (南郑县) | |

| 汉中府—沔县 | 110里 |

| (南郑县) | |

| 沔县—大安驿 | 90里 |

| 大安驿—宁羌州 | 90里 |

| 宁羌州—教场驿 | 70里 |

| 教场驿—朝天镇 | 70里 |

| 朝天镇—广元县(16) | 93里 |

| 广元县—昭化县 | 53里 |

| 昭化县—剑阁 | 80里 |

| 剑阁—剑州 | 65里 |

| 剑州—武连驿 | 80里 |

| 武连驿—梓潼县 | 80里 |

| 梓潼县—魏城驿 | 60里 |

| 魏城驿—绵州 | 65里 |

| 绵州—罗江县 | 90里 |

| 罗江县—德阳县 | 50里 |

| 德阳县—汉州 | 50里 |

| 汉州—新都县 | 50里 |

| 新都县—成都府 | 40里 |

| 合计 2356里 |

————————————————————

(1) 【译注】木曾,位于日本长野县西南部,与岐阜县交界的木曾川上游。御狱山的山脚平原即木曾川的流域一带,木曾街道沿道保留着昔日的风貌,是日本三大美丽山林之一。木曾街道为17世纪到19世纪作为连结江户与京都的交通要道而发展起来的大路。受到木曾川侵蚀所形成的造型奇特的岩石在这里伫立着,清澄的木曾川溪水缓缓流过,是木曾地区的一大名胜。

(2) 【译注】同知系地方行政副长官,掌通判府、州事。元各州、府有同知。明清沿置。分掌巡捕、粮务、屯田、水利、江海防务等。清各州同知称州同,同知与通判并为地方政权厅一级长官。

(3) 【译注】“贯”乃日本旧时计量单位,一贯等于现在的3.75公斤。

(4) 【译注】“大白山”与“大白河”恐皆为作者笔误,应是“太白山”与“太白河”才对。

(5) 【译注】此系原文舛误,应是“褒姒”。

(6) 【译注】连城璧,原指价值连城之玉。《史记·廉颇蔺相如列传》:“赵惠文王时,得楚和氏璧。秦昭王闻之,使人遗赵王书,愿以十五城请易璧。”后用以形容极其珍贵的东西。

(7) 【译注】应是“雅砻江”才对,或是当时亦名“鸦垅江”亦未可知。

(8) 【译注】原文所引文献记载部分文字有误,并非“先是悬架木作栈而作”。查乾隆年《广元县志》所载,乃是“先是悬岩架木作栈而行”。

(9) 【译注】据《日本书纪》卷20、《元亨释书》卷17载,我国南朝梁时人司马达于日本继体天皇十六年(522年)到日本弘传佛法,住在大和高市郡阪田原之草庵,为日本佛教私传之始,后被赐以“鞍部”姓氏。其孙鞍部止利,是个佛像雕匠,被称为鸟佛师,法隆寺金堂的本尊像以及其他许多佛像,均出于此人之手,为制作飞鸟佛像第一人。

(10) 【译注】日本的和铜年间为元明天皇在位时期,708—713年。

(11) 在中国,所谓“打尖”,即“吃中午饭”之意。

(12) 【译注】一种类似于中国牌坊的日本式建筑,设于神社的大道上或神社周围的木栅栏处。鸟居由一对粗大的木柱和柱上的横梁及梁下的枋组成。梁的两端有的向外挑,也有插入柱身的。著名的如伊势神宫的鸟居,造型简练刚挺,寓巧于朴。

(13) 【译注】唐破风(からはふ),系屋顶建筑样式之一,源出中国古典建筑的“博风”,即两边凹陷,中央凸出,呈弓形,颇类当今的遮篷。此种建筑式样是从中国唐朝时代传到日本的,故称“唐破风”。

(14) 此间,还有向南前往五丈原,行程40里;向西北前往周公庙,行程15里。

(15) 此间,还有向东往陈仓,行程30里。

(16) 此间,还有向北前往千佛崖,行程10里。