五山巡礼札记

(明治四十年十月至十二月)

笔者于明治四十年秋,对中国中部地区古建筑进行考察,可惜由于时间匆促,加之准备不足,故此次考察不无挂漏之憾。但此趟中国之行,闻见不寡,是以撷趣记之,以飨读者诸君,并请指教。所记以五山禅刹为主,故题为“五山巡礼札记”。

有关五山禅刹起源及其历史流脉,尽可留与从事相关研究的专家学者,恕笔者不赘笔多言。此文以记述寺院建筑形制、布局及建筑风格为主。最可惜的是居五山禅刹之首的径山竟然没能见诸本文,当初仅是为免多费10天行程而将径山排除在外,遂未能观瞻佛教如此重要之丛林,实是令笔者抱憾。由于删去径山,笔者增加一处被称作十刹之一的金山寺,以取代之,犹合五山之数,特此说明。

一、金山寺

附:甘露寺 定慧寺 鹤林寺 竹林寺 汉隐寺

金山寺在江苏省镇江府城西郊。长江南岸,岸上有一小山,高150尺许,金山寺即建在山坡之上。古人皆云此山乃一江中小岛,想必是物换星移,沧海桑田,古时的江中小岛,于今变为凸出江边的半岛。但见山上塔刹高耸,为大江风景别添一分雅致。

金山寺创建于南朝梁天监(1)中,旧名“泽心寺”,宋祥符五年改名“龙游山”;宋天禧五年再改名,山曰“金山”,寺称“龙游”;宋政和四年又改为“神宵玉清万寿宫”;迄南宋,将“宫”字复改为“寺”,后罹遭火灾被毁。南宋淳熙(2)年中,僧人蕴衷予重修;明永乐中,僧人道澜加建两庑廊及毗卢阁;明洪熙年中,金山寺大悲殿改葺;明正统十一年,金山寺再遭火灾,翌年都纲(3)宏霔复建之,是岁,敕赐《大藏经》;明万历二十一年,又赐《大藏经》,并敕谕仍称“游龙禅寺”;清康熙二十五年,敕赐额“江天寺”,即为今日之寺名,只是习惯上通称“金山寺”,反而是“江天寺”几乎不为所知。

从山脚至山上,金山寺伽蓝顺山坡斜面巧妙布局。因此,虽说规模甚受局限,但恰恰如此,殿宇堂阁,栉比错落,别添雅致几许。金山寺殿宇堂阁,堪称中部地区建筑范本,但也就是中规中矩,并无尤其悦人眼目的新颖之处。从建筑年代看,由于经过清代重修,可真正称为古建筑者几乎没有。只有山上塔刹,八角七层,内中似乎仍是古朴苍然。

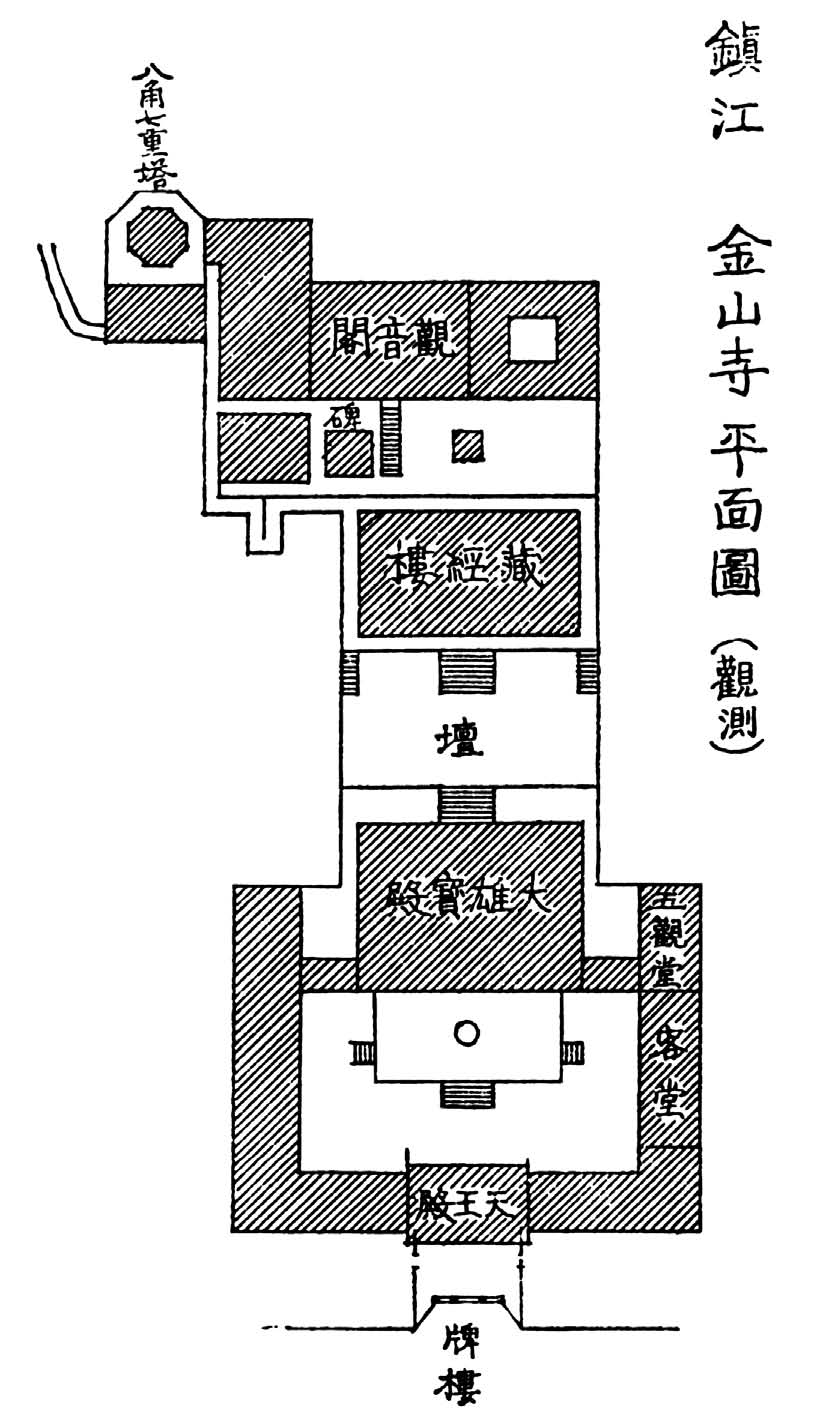

金山寺建筑布局如图所示,山门朝西,形如牌楼,共有三楹,门上悬匾,额题“敕建江天禅寺”。比之普通寺院山门,金山寺山门更显大气浑然,与其所处地形也可谓最是相配。进山门之后,如右图所示,先是天王殿。四天王分踞四隅,殿内正中供奉弥勒佛像,只见一身布袋和尚打扮。弥勒佛像背后乃韦驮天像,一如常见的痴钝相。再往前,穿过中庭,对面即大雄宝殿,系一恢宏大殿,五楹四方,金碧辉煌。殿内须弥坛上,佛像三尊,趺坐其上,中为释迦牟尼佛像,右为药师佛像,左乃阿弥陀佛像。本尊佛像前有一香案,香案两端,右为韦驮天像,左为毗沙门天像。有侍佛分立本尊佛像两侧,右为迦叶像,左为阿难像。外殿两侧,一如他处寺院,亦是摆列十八罗汉像。内殿堂前立柱粗不及抱,测得周长一丈三寸五分。

镇江 金山寺平面图(观测图)

大雄宝殿前庭绕有回廊,并有五观堂、客堂坐落其间。大殿后面筑有高坛,上建藏经楼,为《敕赐大藏经》收藏之阁。从藏经楼再登高而去,即抵观音阁,或称大悲殿。再从观音阁处拾级而上行至山顶,有佛塔在斯,八角七层。有关此塔的沿革不详,但见塔内各层均有壁龛以纳佛像,此系与其他佛塔多少有点别异。此塔造型不错,相轮亦别具其趣。其轮有七,从下面数起,第三轮其径最大,上下二轮则依次递减变小。最上端的相轮加有宝盖。八个蕨手探出檐端,状为八棱,蕨手下方锁连铁链,铁链挂在塔檐八角末端。相轮宝盖上有宝瓶,宝瓶上有水烟,水烟上更有宝珠,三颗一串。

从塔下朝大江方向行往断崖下方,可寻见一洞穴。又,大雄宝殿朝北大江方向处有僧舍禅房,此外再无建筑值得观瞻。

概言之,金山寺妙在以景取胜。古往今来,镇江金山寺景屡有见之题画,其实其寺院规模甚小。古时金山寺其貌若何,笔者不得而知,但就其所踞地理地貌看,毕竟不具有一流佛教丛林所必不可少的广阔空间。

除金山寺外,镇江还有诸多重要伽蓝。就中,以北固山甘露寺、焦山定慧寺名头最响。北固山在江城以北,系一凸出江中的半岛,绝壁嶙峋,高约200尺。据《丹徒县志》载,北固山甘露寺乃唐朝宝历中李德裕所建,所谓三国时吴主孙皓建甘露寺一说系讹误。《丹徒县志》又载,迄宋代建炎中,甘露寺罹兵火被毁,后于宋宁宗嘉定壬戍年僧人祖灯重建之;又于元世祖至元己丑年毁于兵燹,后又于大德己亥年为僧人智本重建;明代宣德癸丑年,僧人玹理更予重修,云云。甘露寺建筑规模甚是宏伟,自亭中凭栏眺望苍茫大江的景致尤其壮观。对此伽蓝而言,最值得观瞻之物莫过于铮铮铁塔。此塔八角三层,底座边长四尺五寸,塔身底层边长二尺一寸,系一铸铁小塔。此铁塔第三层今存山下观音洞中,寺中只存铁塔二层。塔身共有八面,其中四面开有莲花形拱门,另外四面则为佛像浮雕。浮雕画面中央为释迦牟尼佛趺坐像,左右为迦叶像、目连像侍立其侧,更在迦叶像、目连像旁边置二金刚像,上有二飞天婆娑蹁跹,此为佛雕画面通常所见图像。在浮雕上方框缘,并列有九尊佛陀坐像。若与杭州灵隐寺、梵天寺加以比较,可发现此处佛像浮雕更为精致。至于建筑式样,如斗拱的形制等,则与杭州灵隐寺、梵天寺同。由此可推断该铁塔应是晚唐或五代遗物,即与所谓的甘露寺创建于唐敬宗宝历年间一说相合。虽然此铁塔的铸造未必就与伽蓝创建同时,但可确定至少相去不远。于今,此塔却已被弃之如敝履,实是遗憾非常。

焦山在北固山东北约2里处,扼守大江咽喉,为横亘大江一孤岛。此岛东西长5町许,南北长3町余,岛高300尺左右,石灰岩遍布岛上,巉岩怪石甚多。绝顶之上有吸江亭,在此纵览江天,比之北固山更是蔚为壮观。

至于伽蓝沿革,据《县志》载,旧名“普济禅寺”,创立年代不详。寺院的声名鹊起还是在宋代元祐年间之后,当时,既称“普济禅寺”也称“焦山寺”。清康熙四十二年,敕额“定慧寺”。乾隆帝时,寺被重修,致使全山焕然一新,景致极佳。可惜,时至今日,已是大半荒芜。焦山寺主要建筑,可举者有佛寺境域入口的山门,形如牌楼;再往前,左右两侧有碑亭,碑亭上有宝顶,黄瓦葺之,碑系乾隆皇帝宸笔;次为天王殿,重阁七楹,标准歇山顶建筑,屋脊上正吻造型正好介于中国北方屋上正吻与日本唐招提寺屋上鸱吻之间;次为中庭,中庭左右两侧有客殿,系四注五楹之重阁建筑;次为藏经阁。其他还有若干杂舍、亭榭,但皆非重要建筑。

除以上三大伽蓝外,镇江附近一带,著名的佛教寺院尚有不少,不妨依序再举二三。先是招隐寺,位于城南7里处战窟山麓,乃宋代景平元年昙度禅师所创。招隐寺原本建在战窟山上,于明代时移至山下,今已荒芜,无可观瞻之物。次为鹤林寺,在镇江城南郊磨笄山下,创立于晋朝大兴四年,迄宋,高祖皇帝改为今名“鹤林寺”。鹤林寺于今已是极度荒废,然尚存有景定甲子年的碑石及万历十一年的石幢残体。次为竹林寺,位于城南6里处夹山下,为东晋时法安大师所建,其后,荒废年久,直至明崇祯年间,僧人林皋重兴之,并名“竹林寺”。于今,此寺自门前至寺后竹薮繁茂,建筑则有二王门、天王殿、左右客堂、大雄宝殿、方丈等,甚显堂皇。天王殿前立有大石碑,上刻康熙皇帝题的《竹赋》,甚是精美,尤其碑上螭首雕刻最是精致。寺中还有比丘墓。此处一带坟墓造型可谓奇妙,即其下部恰如石幢,上部则如五轮塔婆。最后还可举位于八公洞中的汉隐寺。八公洞在镇江城南7里处回龙山北,有平等寺及八庵堂。八庵堂者,即翠浣庵、深云庵、大林庵、紫竹庵、半壑庵、化城庵、潮音庵、远尘庵。此外还有一汉隐庵,只是于今汉隐庵已改作寺号,曰“汉隐寺”。今日,平等寺及八庵堂或已毁废殆尽,多无可觅踪。汉隐寺也已荒废,只遗一小精舍,别无观瞻价值可言(4)。

二、灵隐寺

附:飞来峰、法镜寺、法静寺、法喜寺

从浙江省杭州府城西面西湖西岸处毛家埠,自陆路往西北方向行20町许,即至灵隐寺。若从杭州城出钱塘门,取道孤山、岳王庙、清涟寺,则须行40町许方抵灵隐寺。灵隐寺南面朝向,正门却开在东面,北高峰耸立寺后,飞来峰则横亘寺前。

据称,灵隐寺乃东晋咸和元年僧人慧理创建,至吴越王钱氏当政年代,敕令僧人延寿重整寺域,立经幢于寺门左右。迄宋,景德四年,灵隐寺寺额添加“景德”二字,此后,灵隐寺位居五山第二。元明二代,灵隐禅寺兴废无常。今日所见之伽蓝,乃清代顺治年间僧人宏礼所建,内有天王殿、转藏殿、伽蓝殿、罗汉殿、金光明殿、大悲殿、法堂、方丈、直指堂、南鉴堂、联登阁、华严阁、青莲阁、梵香阁、玉树林法寿堂、万竹楼、钟楼、普同塔,等等。康熙二十八年,圣祖皇帝南巡时,敕赐“云林寺”之名予此寺,即今日之“云林禅寺”,只是原名“灵隐寺”通称依旧(5)。

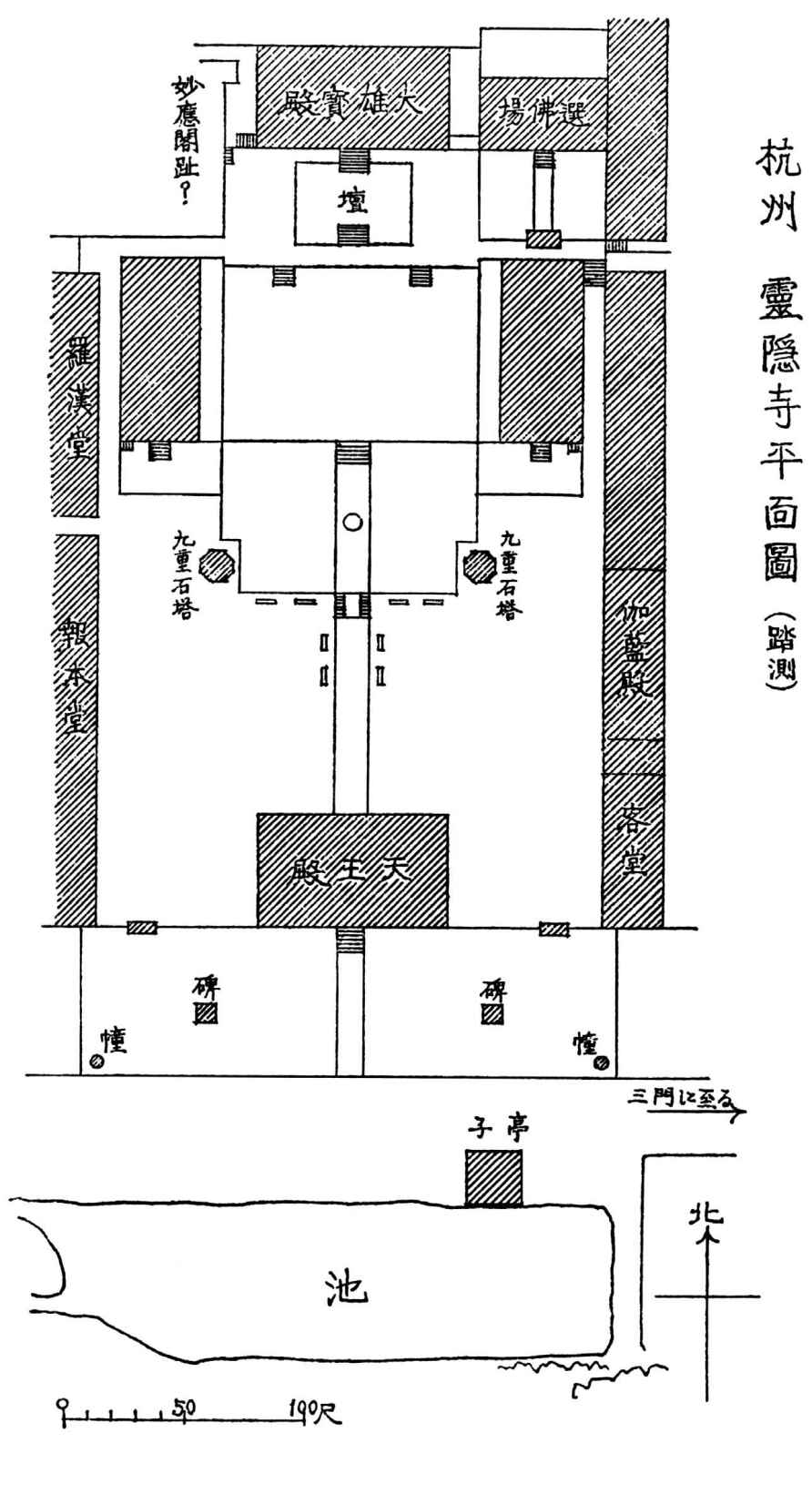

灵隐寺于今格局如下图所示,寺院正门朝东,乃一牌楼式样、面宽三楹的寺门,与前述金山寺山门大致状同。寺门中间一楹为通道,左右二楹供置金刚像,左边为阿金刚像,右边为呍金刚像,两相对望,寺门前还建有金刚栅。进山门之后,乃一径长长参道接引来者。在日本加贺金泽大乘寺所藏《五山十刹绘图》里面,灵隐寺这一参道被画得犹如梅园一般,但于今所见,却不知树木踪影于何方。再行数百步,即至一小山之麓,但见路旁巨岩巉峻,岩面刻有无数佛像,还有一座塔婆,八角六层。凡此,年代皆不详,或为宋元时代亦未可知。可惜大多毁损严重,刻铭亦漶漫不清。再往前行,来至一洞窟。洞窟外面,遍布摩崖佛像,但绝壁缝隙,草木茂密,致使游客只可远瞻却难近观。摩崖佛像多为佛陀、菩萨、天部等,其中亦有布袋和尚(弥勒)之宝相,推测之,应是元代以后雕像。洞窟内还算宽敞,但里面并无值得观览之物。穿过此洞窟可至寺域右方,而后再复归参道向前行去,即见遍布摩崖佛像的小山丘,此乃飞来峰是也。

杭州 灵隐寺平面图(勘测图)

据《府志》载,飞来峰,一名灵鹫峰,峰壁间,大小佛像不下数千,云云。世人想象乃天竺灵鹫峰的一部分飞来此地,故名。至于摩崖及洞窟刻像,虽将其视为洛阳龙门、大同云冈的石窟佛雕袖珍版亦无不可,但不可忽视的是飞来峰的摩崖佛刻却有印度阿旃陀、埃洛拉摩崖佛刻的韵味。此地洞窟与摩崖佛刻一直延续到灵隐寺天王殿之前,就中,以多宝天王的洞窟及雕像最佳。多宝天王雕像系一幅骑狮图,高七八尺许,天王右手持伞。洞窟壁上铭文记曰“至元二十九年七月仲秋吉日”,估计洞窟錾成与多宝天王雕像完成在时间上相去不远,或系同时落成亦未可知。

飞来峰顶上有一神尼舍利塔,据称建于隋文帝仁寿二年,只是笔者未曾实地考察,不得其实。又闻,灵隐寺后面北高峰上有塔刹,为唐朝天保中所建,高七层,后毁于唐武宗会昌年间;五代时,吴越王又予重修;宋至和三年,遭雷火焚没;元丰年中,圆明大师重建之;咸淳七年,复遭火灾,后经改建。于今,此塔只存三层。但同样是笔者未加考察,不知其实。

且回至参道上来。行至飞来峰脚下小河旁,此处架设一小桥,状如亭榭,跨过此桥,可见飞来峰左面开錾的石佛龛。顺小河沿宽坦参道再行步数百,即见一亭榭,穿过此亭,便来至伽蓝前庭。右边是天王殿雄伟高耸,左边则是一泓池水,清冽无比。水池对面即为飞来峰。

天王殿前,有两座成双的碑亭,皆带楼阁。再前方,有一石幢,《地方志》载,当年吴越王钱氏命僧人延寿重整灵隐寺时造经幢立于寺门左右两旁,想来即是也。只是,日本大乘寺所藏《五山十刹绘图》中未见此经幢之图形,实在令人不可思议,或是漏画亦未可知。因为,无论如何,此经幢的年代绝非元代之后,从其雕錾手法可以确认,此经幢肯定是出自五代至宋之间。经幢状为八角,高4丈许,棹石上部系多层幢盖相接,幢盖外形极为复杂,以至于无法准确数清此经幢究竟是几层相接,姑且推定为4层相接可也。位于杭州府南郊的梵天寺,其经幢题铭“乾德三年”,灵隐寺经幢与之颇为相似。

虽说天王殿系一双层、四注(6)、面宽五间、进深四间的雄伟建筑,但大殿内外,亦不过尔尔,并无特费笔墨加于点评之必要。穿过大殿,来至内庭,却是一片荒芜景象,令人错愕而别无其他。内庭东庑有伽蓝殿、客殿,西庑则有报本堂。内庭正面台基上大雄宝殿的位置,而今却是虚位以待,只有空墟一片,现在的大雄宝殿建在更前一点。此外,还有选佛场、罗汉堂等散遍四方,但全系近代以后建筑。旧文献所载灵隐寺殿堂楼阁的布局,于今已不可考,《五山十刹绘图》所载殿堂布局亦与当今甚不相符(7)。总之,凡此皆表明灵隐寺自创建以来几经变迁,沧桑历尽。

笔者感兴趣的乃此伽蓝所留存的古建筑风格及手法的蛛丝马迹,大雄宝殿坛下一对石塔即令笔者兴趣盎然。此塔婆为白色大理石雕就,八角九层,底层塔身,每边长三尺二寸五分;塔座部分,每边长五尺六寸。塔婆虽小,但造型极美,而且,其产生年代当不至于迟至宋代之后。塔身最底层柱子,下面部分径粗三寸四分,上面部分三寸,所呈弧圆状极美,令人叹为观止。又,塔婆大拱八角形,圆面状,斗拱式样暗合和式建筑风格,美轮美奂。至于尾垂木(8)等构件形制,则属唐代风格一路。屋脊双重,下昂为圆,飞檐为方,飞檐椽子边端皆被加工变细,与日本奈良朝佛寺建筑式样非常相似。八角塔身四面尽是佛菩萨像浮雕,另外四面则于正中开一入口,入口形如莲蓬,但呈门扉紧闭状,连门环雕刻亦精致入微。入口左右两边有菩萨立于莲花之上。

遗憾的是,未能寻见考证此塔始出年代所需题铭,但通过各方面比较研究,笔者考定此塔为宋代所出。

从灵隐寺门往西南方向行约四五町处,有一“法镜禅寺”,通称“下天竺”。其伽蓝配置以天王殿、大雄宝殿、大悲殿为主,至于其他配殿亦与他处寺院同,毋庸赘述。法镜禅寺山门也立有经幢一对,但却与灵隐寺经幢无可相比,远无灵隐寺经幢的古朴与精美,无疑是出自近代人之手的拙作,故笔者亦对其不甚留意。

再往西南方向行两町余,还有一伽蓝,曰“法净寺”,俗称“天竺”。其规模与法镜禅寺大致相同。更朝西南方向行十二三町,路尽头处尚有法喜寺,通称“上天竺”,与前者二寺共称“西湖三天竺”。此法喜寺规模宏大,乃之前二寺不可同日而语。其主殿有天王殿、泮池、大殿、圆通宝殿(观音殿),此外还有诸多殿堂、楼阁、亭榭、门塀,以作点缀或陪衬。

总之,五山之中,除径山未曾考察,无以断言,余者,要论占地面积之广阔,论规模之宏伟,论域境之幽邃,就现存古建筑而言,灵隐寺无疑明显胜出一筹。只可惜灵隐寺于今已经荒芜,砖瓦土石,遍地狼藉,古迹已然湮没,再无人关切。

————————————————————

(1) 【译注】天监(502—519年)是南朝梁武帝萧衍的第一个年号,天监年号共17年余。

(2) 【译注】淳熙(1165—1189年)是南宋孝宗皇帝的第二个年号,共16年。

(3) 【译注】“都纲”乃古时僧官的职名之一。

(4) 参看第4图。

(5) 参看第57图。

(6) 【译注】此处或为“四柱”之误亦未可知。

(7) 参见《东洋建筑研究(上)》。

(8) 【译注】所谓的尾垂木,即斗拱里的斜在外面的斜材。