第三章 中国砖瓦

目录

第一 瓦

一、总说

二、瓦之种类

三、周代

四、秦汉时代

1.全圆瓦当

2.半圆瓦当

五、南北朝时代

1.北朝瓦当

2.南朝瓦当

六、唐代

七、宋元时代

八、明代

九、清代

第二 砖

一、总说

二、砖之种类

三、汉晋时代

1.条砖(普通砖)

01.条砖之形状与制法

02.砖之文字与图纹

2.方砖

01.方砖之形状与制法

02.方砖之文字与图纹

3.空砖(圹砖)

四、南北朝时代

五、唐代

六、宋元时代

七、明代

八、清代

第一 瓦

一、总说

建筑物屋顶以瓦铺葺为中国建筑一大特色。正脊两端翘鸱尾,四隅垂脊列吻兽,檐端以巴瓦、唐草瓦装饰,又以黄琉璃、碧琉璃及杂色琉璃瓦于天际划出挺拔轮廓与鲜丽色彩,在世界建筑中此情景唯于中国能见。瓦之起源不明,然至早于中国周代制瓦技术已有显著进步,更于秦代大为发展,至南北朝、隋唐时代受佛教艺术影响,制瓦技术又获一大转机。与此同时琉璃瓦亦开始发明,经宋至明清,进一步演化至今。

瓦因何故于中国发达如此,想来与风土气候、国民意趣有关。

中国文化发源于黄河流域,即中国北方,后波及南方长江流域。瓦之制作似最早始于周代,起源于以西安、洛阳为中心之北部中国。北部中国雨少干旱,不适于森林、芦草之生长,以薄板、茅草铺葺屋顶确为难事。而此地又乃所谓黄土地质,下层阶级住宅先是以土遮蔽屋顶,而伴随制陶业之发展,发明以土烧瓦之方法后中层阶级以上家庭住宅悉以瓦遮盖。薄板、茅草易腐朽,而瓦几近永不损坏,且可使建筑外观美丽,夏可避暑热,冬可御寒冷,乃适应北部中国风土气候之最好铺葺材料,故从彼至今一直长期使用。

南部中国长江流域与之相反,气候湿润多雨,最宜森林、茅草等植物生长,故毋庸多言,铺葺屋顶主要使用薄板或茅草。而伴随北方文化南渐,传来制瓦方法,其适于防御风雨、经久耐用之性能系芦苇、茅草所不可比拟。最终南方地区与北方一样普遍使用瓦片。

其次,中国国民尤喜建筑外观之华美,故使用各种方法装饰屋顶,而此类装饰又反映出南北两地人之不同兴趣。北人性格厚重,喜好建筑轮廓庄严、色彩华丽。因此檐角上翘不多,屋脊线条不畅,鸱尾、吻兽所用数量恰到好处,屋顶外观端庄严谨,并使用黄、绿、碧、紫、白、黑等色琉璃瓦,尽量使屋顶色彩华丽美观。而南人则反之,气质敏感聪慧,喜欢轻快奇异之造型,屋檐翘角与屋脊线条甚多,尤喜于正脊与垂脊上大肆排列各种雕刻物,务使屋顶轮廓轻快奇巧。且不似北方,少使用琉璃瓦,屋顶色彩装饰随意不拘。

带文字、图纹之古瓦残片或发现于汉代长乐宫、未央宫及建章宫等遗址,或出土于汉代陵墓附近,早为喜好者收藏。王辟《渑水燕谈录》载,宋元佑六年(1091)宝鸡县疏浚民池,起获带“羽阳千岁”刻铭之瓦当。此为瓦文字铭见于文献之始。清乾隆初浙人朱枫撰录西安出土之瓦当文字,作《秦汉瓦图记》。此乃有关瓦当文字著录之嚆矢。其后有程敦之《秦汉瓦当文字》三卷,冯云鹏、冯云鹤共辑之《石索》,吴隐之《遁庵秦汉瓦当存》二卷次第刊行,尤其近年来罗振玉之《秦汉瓦当文字》之问世,使刊载资料日益丰富。

中国人对文字尤感兴趣,其收集之瓦当仅限于有文字铭之物,文字以外之有图纹者几乎忽略不顾,故过去收集采录之物仅限于文字铭瓦。而秦汉两晋时代有文字铭之瓦当多,南北朝时代以后,作文字铭之风止息,专作莲花、兽面、龙凤等图纹,故此类瓦当过去从未引起中国人兴趣,导致其疏于采集,因而于今属秦汉两晋时代瓦当之资料丰富,而自南北朝后至今之资料出人意外十分稀少。余努力收集,然所获较少,故本书集录之瓦当秦汉时代多而南北朝时代后少,乃不得已之结果。

中国瓦当收藏家于中国本国甚多,而日本少。大仓集古馆收藏较多,然其收藏品毁于1923年大地震火灾。最近中村不折[1]获数百件瓦当,盖日本收藏最富者。此外还有东京帝国大学工学部、东京艺术学校、藤井善助有龄馆之收藏,其余不值一提。

于此应特别强调,在朝鲜平壤汉代乐浪郡遗址发现之数百件瓦当,能补中国出土瓦当之不足。此类瓦当今归朝鲜总督府博物馆、平壤博物馆及居住平壤之同好者收藏,并几乎全部收录于余等所编、朝鲜总督府发行之《乐浪郡时代遗迹》中。

二、瓦之种类

屋顶之瓦大体可分为平瓦、圆瓦、唐草瓦、巴瓦、鸱尾、吻兽等。

平瓦(瓪瓦、牝瓦) 平面,长方形,上翘。一般不雕饰图纹等。

圆瓦(瓪瓦、牡瓦) 成半筒状,葺屋顶时先铺平瓦,相接部分伏盖此圆瓦,以防雨漏。此圆瓦一般亦不施图纹。

唐草瓦(花头瓪瓦) 即在屋檐平瓦瓦端粘贴之弧形垂瓦,于其外面浮雕图纹,作为装饰。

巴瓦(花头瓪瓦) 即在屋檐圆瓦瓦端粘贴之半圆形或圆形垂瓦,于其外面浮雕图纹,作为装饰。半圆形瓦当起源于周,至秦汉消亡,圆形瓦当至早起源于秦,直至今日。

鸱尾(蚩吻)、正吻、旁吻 系屋脊两端所翘起之物,起源不详。《格致镜原》[2]所引《苏氏演义》[3]载:

蚩海兽也汉武作柏梁殿以蚩尾水之精能却火灾因置其象于上

又,宋代李诫《营造法式》[4]亦载:

汉记柏梁殿灾后越巫言海中有鱼虬尾低鸱激浪即降雨遂作其象于屋以厌火祥时人或谓之鸱吻非也

相传汉武帝建柏梁殿时为施巫却火,仿海中善喷水之鱼造物,置于屋脊,为鸱尾之嚆矢,然无法遽信。而据《格致镜原》所引《郡国志》[5]载,北魏穆帝治朔方太平城,其太极殿置鸱尾。又,云冈、龙门等北魏石窟内所刻佛殿亦雕有鸱尾状物,故可知南北朝时代已有鸱尾。自唐至宋以鸱吻呼之。后世其形状逐渐演变,明清时代称正吻,置于侧脊下方者称旁吻。

吻兽 正脊四隅垂脊上所放置之动物造型,李诫《营造法式》称“走兽”。我国称“鬼龙子”,然出处不详。即于四隅侧脊上放置人物、奇异鸟兽、鱼等小立像装饰屋顶,使之喧闹繁盛之物。南部中国有些地区甚至在正脊与垂脊上均放置诸多人马像,反倒陷于繁杂。

此外还有世称“滴当火珠”,即为装饰檐端巴瓦而载以宝珠模样者。亦有称“椽头盘子”打入棰端者。还有称“套兽”包裹四隅木端者。

三、周代

余于1918年在北京一古玩店见到许多由河北省易县故城发掘之半圆瓦当。根据其图纹形状,余判断系先秦时代物品,并购之分寄东京帝国大学工学部与朝鲜总督府博物馆收藏,又以《西游杂信》为题发表论文于建筑杂志。该论文认为,新出土之瓦当系周代物品。1931年中国考古学家大规模发掘易县故城,采集许多与前述相同之瓦当、陶器残片及其他遗物,确证其为燕国物品。因此余之考证不算误判。推想周代已然与当今朝鲜一般,仅以平瓦与圆瓦铺葺屋顶。而圆瓦纳入檐端,有所不便,故于圆瓦一端安放一半圆瓦当以封堵之,并阳刻诸种图纹,以装饰其表面。

1907年余于秦始皇陵、前汉惠帝、景帝陵拾得全圆瓦当,因此半圆瓦当应于上述年代之前制作,且其图纹与施于周代铜器之饕餮纹完全一致,故可鉴定为先秦时代物品并无不当。(第三一图)

第三一图 周半圆瓦当

易县出土之半圆瓦当,据余所见者有:饕餮纹、双龙双虎纹、凸起纹三种。

饕餮纹 半圆瓦当其纹饰与常施于周铜器之饕餮纹一致,手法豪放雄健,相貌奇异雄浑。此类图纹有意趣复杂者,亦有简单者。

双龙双虎纹半圆瓦当 内作双龙相向图或双虎后向相咆哮图。尤其前者气象最为豪迈。

凸起纹半圆瓦当 内作楼梯状凸起纹,边框有简单蕨手纹。

无论饕餮纹,还是双龙双虎纹,其图纹均适于瓦面,其雕刻方法、其构思之雄浑大气为后世所不能企及。

四、秦汉时代

如上述,秦汉时代瓦当多有文字铭,早为中国学者与喜好者所收藏,其中亦有一并收藏文字铭及图纹之瓦当者,故中国古今瓦当中以秦汉时代瓦当资料最为丰富。尚且朝鲜乐浪郡遗址不独发现文字瓦当,而且还发现许多图纹瓦当,故可与中国本土学者一道几无遗憾地研究汉代瓦当样式。

三国时代与两晋时代之瓦当不过为汉代样式之继续,尤其东晋时代之遗物尚全然不为学界所知,故于此借便将其包含于秦汉时代中一道说明。

如上述,余于秦始皇陵、前汉惠帝与景帝陵发现全圆瓦当,故至晚于秦汉时代已有全圆瓦当。而承继周代之半圆瓦当此时亦多少有所使用,然图纹与周代性质颇异。

1.全圆瓦当

全圆瓦当图纹可分类如下:文字、蕨手纹、四叶纹、动物纹。

此外,乐浪郡出土遗物中有印花三角形纹与六出[6]间珠[7]纹等,因不甚重要,此从略。

文字瓦当 瓦面有文字铭,既有如“益延寿宫”“上林”“甘泉”“卫”“官”“司空”“长陵东当”“冢”“西庙”等说明其所属宫苑、官衙、陵墓、庙祀之瓦当,亦有“长乐未央”“长生无极”“与天无极”“寿老无极”“亿万长富”等吉祥文字瓦当,且后者为最多。还有如“永奉无疆”“万历冢当”等祝祷陵墓长久保存之瓦当。或亦有如“汉并天下”之类纪念性瓦当与“永平十五年”“大晋元康”等年号铭瓦当。

秦汉时代瓦当无论其书体、其笔意,抑或用于瓦面之工艺,皆显现高雅浑朴之气象与后世不可企及之韵味。书体以篆书为最多,亦使用隶书。极为罕见之一例系鸟兽书。瓦当边框一般稍宽且高,文字数有一字或二字,四字为最多,罕见者有五字乃至十二字。

蕨手纹 余于秦始皇陵、汉惠帝安陵曾拾得蕨手纹瓦当残片,可知早于秦汉之初已有蕨手纹。此种瓦当一般在中央圈内有馒头状隆起物,或在圈内有几何图纹。此外,既有圈内向四方伸出双线,将瓦面分为四区,各区两端内绘蕨手纹之图纹,亦有直接以蕨手纹遮蔽四出线端之图纹。或亦有四出线端向外方回旋,成为蕨手,或蕨手间又有小蕨手之图纹。另有蕨手如风车状,连接内圈之图纹。意趣自由,富于变化,情趣高雅优美,有使后人叹为观止,手不能措之妙趣。

四叶纹 汉代喜在器物中作四叶纹,然用于瓦当甚少。而相较中国本土,乐浪郡遗址常发现此四叶纹图纹。

动物纹 除以金乌玉兔蟾蜍表现日月,以青龙、白虎、朱雀、玄武代表四神之图纹外,亦有于瓦面阳刻双兽、三兽、猿、鹿、灵禽、双螭、蟾蜍捕鱼之图纹。其手法之大胆,意气之豪迈,不容后世追随。(第三二、三三图)

第三二图 秦汉瓦当之一

第三三图 秦汉瓦当之二

2.半圆瓦当

作为先秦时代之继续,半圆瓦当亦略行其道。而秦代喜用之饕餮纹、凸字纹此时已消亡,显示时尚之变化。汉半圆瓦当图纹大体可分两种:半截瓦当、树木纹瓦当。

半截瓦当 系汉代通行全圆瓦当图纹之一半,既有蕨手纹,亦有文字铭。

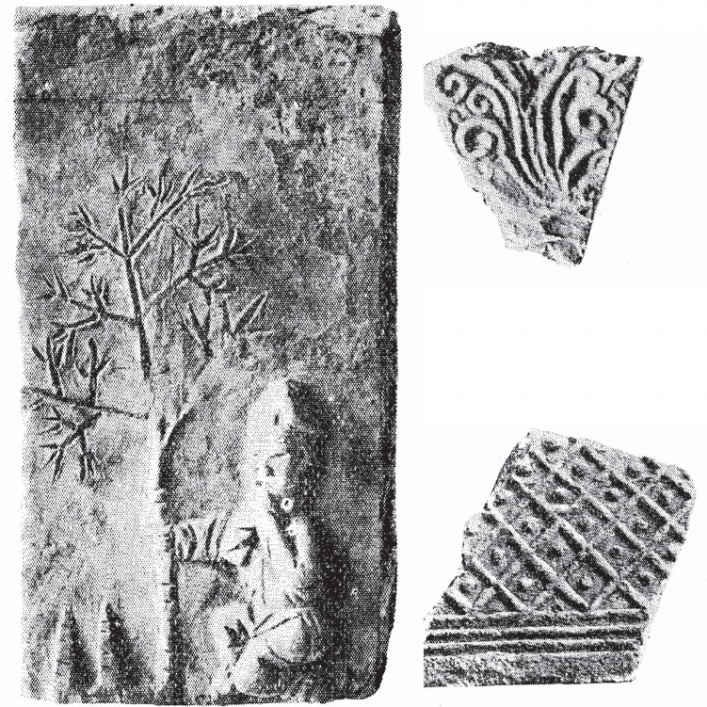

树木纹瓦当 半圆瓦当中央作一枝繁叶茂之大树,其下方左右或系马,或有骑马人物,或配蕨手纹、珠纹、巴纹等,无先秦时代之雄浑气魄,而显示温文尔雅情趣。(第三四图)

第三四图 汉半圆瓦当

五、南北朝时代

自秦汉经三国至两晋通行之瓦当图纹,伴随南北朝佛教艺术之勃兴与影响而有一大转变。即瓦当图纹开始出现莲花纹,既往长期通用之汉式图纹遽然消亡,而在北魏初,文字铭瓦当多少尚能苟延残喘。

该时代南北文化大体趋向一致,然因南北民族气质相异,风土气候明显不同,于艺术一途难免彼此略微有同有异。于今南北朝瓦当发现尚少,但多少可知此间信息。

过去南北朝瓦当无一为世人所知。而自从1929年文学学士原田淑人[8]首次带回南京出土之梁代莲花纹瓦当数件,以及获得北魏旧都大同故城出土之莲花纹瓦当小残片之后,南北朝时代瓦当研究始露曙光。而自余于1930年在南京获得最近出土之梁代瓦当残片数件,于1931年赴大同调查大同以北四十里处方山山顶北魏文明太皇太后陵墓时采集文字铭瓦当与莲花纹瓦当十数片,以及在大同北魏故城拾得与原田学士获得物几乎相同之莲花纹瓦当小残片后,南北朝时代瓦当式样逐渐明朗。(第三五图)

第三五图 北魏瓦当

余于大同北魏故城拾得之绿色琉璃瓦小残片,其质稍粗,且混有细沙,与唐以后琉璃瓦不同。又因北魏以降后人无理由在此使用琉璃瓦,故有理由确信此琉璃瓦于北魏时代系铺葺宫殿屋顶之物。《格致镜原》所引《郡国志》载:

朔方太平城后魏穆帝治也太极殿琉璃台及鸱尾悉以琉璃为之

故可确证当时琉璃鸱尾置于太极殿屋顶,因而葺屋顶之瓦亦可能为琉璃瓦。余于北魏故城获得琉璃瓦残片并非不可思议。

如上述,北魏宫殿置鸱尾,而云冈、龙门及其他北魏石窟内佛殿雕刻亦勒有正脊两端鸱尾图像。然该时鸱尾残片尚未发现。

1.北朝瓦当

如前述,余仅于方山山顶与北魏故城发现数件北朝瓦当,故详情不得而知。此类瓦当图纹分为两种:文字、莲花纹。

文字瓦当 余于方山获得文字瓦当残片达二十余件,其形式皆同,其中数种文字大小精粗各异。余终未获得完整无缺之瓦当。即使如此,将各种残片合并考虑,亦可知其大体形制。毋庸置疑,其属汉瓦系统,然意趣多少有异,内部带有“万岁富贵”四字铭。

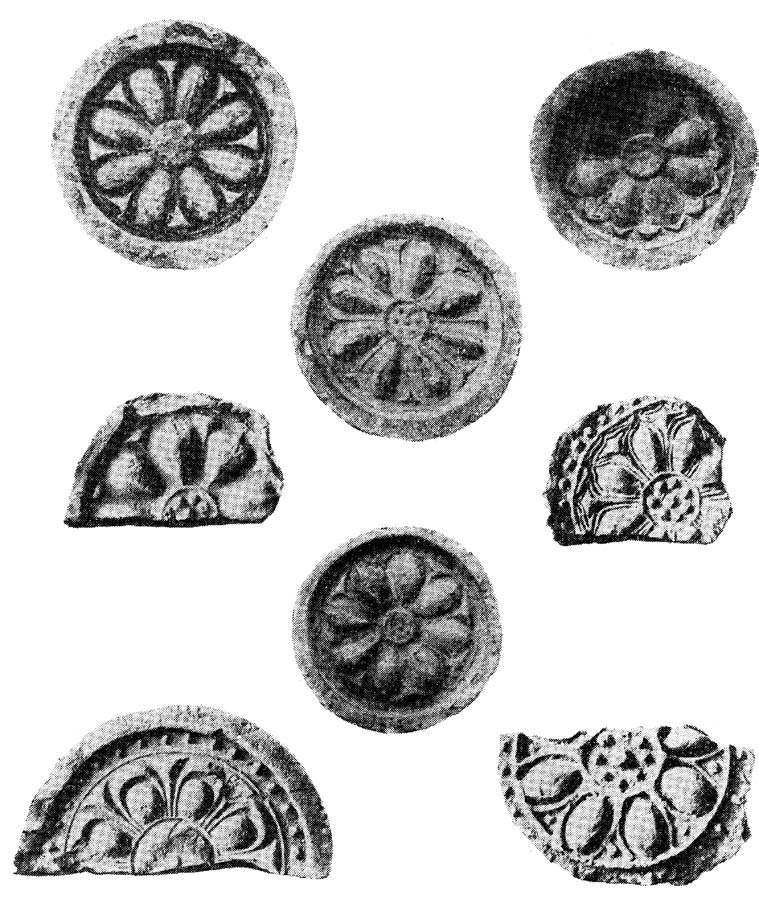

莲花纹瓦当 余于方山获得者与原田学士收藏者形制几乎相同,与北魏佛像莲座所见者一致,中房颇大,边框稍广,或于边框内作连珠纹。

2.南朝瓦当

近些年来南京成为国民政府首都,道路开凿,官衙、兵营建设颇为活跃。因此南朝瓦当于地下多有发现。原田学士带回之物与余收集之物大体形制相同,与北魏瓦当性质颇异。此类瓦当恐于梁代前后时期制作,大都边框既高且广,其内部往往绕有珠纹带。作于内部之莲花纹,中心子房小,莲子七颗至九颗,莲瓣细长,其端多尖者,且往往作出脉络纵线。此手法与过去朝鲜百济[9]故都公州[10](熊津)与扶余[11](泗泚)出土之文物关系密切,与日本飞鸟时代法兴寺、法隆寺出土文物相似。余借此可知百济当时置身于南朝与日本之间,系彼日本文化授受活动之中介。(第三六图)

第三六图 南朝瓦当

六、唐代

唐文化在继承南北朝文化之同时,输入印度笈多文化与波斯萨珊文化,并伴随着汉民族旺盛之自觉精神,大胆消化外国文化,开创自身特有艺术。而由瓦当观之,其资料则极少,无法充分了解事实真相。剔除余于1906年在唐故都西安大明宫遗址发现十数片瓦当残片,以及于唐太宗昭陵、德宗崇陵拾得数种巴瓦残片,据余所知唯有高桥健自[12]博士藏有其他两件。此外再未听闻有学者、喜好人士收藏瓦当,故不得已只能凭依如此贫乏资料论其大要。

大明宫系唐全盛期高宗所建,太宗昭陵系太宗生前以寿陵名称所建,乃当时最高级之宫殿与陵墓,故用于此处之瓦当势必为当时最优秀之官窑制品。而余亲获之瓦当不知因何缘故,其手法稍嫌纤弱,缺乏其他艺术门类中所见之雄浑富丽之气象。故若无新资料之进一步发现,则碍难对此遽断。

唐代建筑正脊置放鸱尾之情状散见于各文献,西安慈恩寺大雁塔(建于长安年间)入口上方阴刻之佛殿图,亦放置与日本唐招提寺[13]风格相似之鸱尾,故情况明朗,然余未曾一度接触该实物。

唐代宫殿屋顶铺葺琉璃瓦之确证,由余于大明宫遗址拾得极为鲜艳美丽之碧色琉璃瓦可作出。当时似未使用黄色琉璃瓦。

瓦当纹 巴瓦最早起源于秦汉时代,而该时代尚无唐草瓦。南北朝时代是否使用唐草瓦尚有疑问。唐代使用唐草瓦一事可确定,然于多人收藏品中未发现实物。

据余所知,巴瓦皆为莲花纹,边框明显既广且低,内部绕有较密致之珠纹带,莲瓣七瓣至十瓣,瓣有单瓣与复瓣,大都中心子房较小,莲子数目少。普遍技巧稍劣,缺乏雄浑大气,有日本宁乐时代末期或平安时代风格。(第三七图)

第三七图 唐瓦当

七、宋元时代

关于宋瓦,除却余于1918年在河南省巩县北宋八陵中太祖永昌陵与太宗永熙陵拾得许多巴瓦与唐草瓦残片外,尚未听闻他人有所收集。辽瓦不过仅有瓦当数件,其一部分乃文学博士鸟居龙藏[14]于河北省辽代故都与辽宁省辽阳所获据认为系辽代之瓦当,一部分乃余于辽代西京大同之南寺及辽阳白塔、义县奉国寺采集据认为系辽代之瓦当。元代瓦当据余所知于今一片未见。如此说来宋元时代瓦当之匮乏与唐瓦不相上下,且因无文字铭,故未引起过去学者与喜好者之兴趣,从而未能进行收集与研究。

宋宫阙正殿文德殿铺葺琉璃瓦,元宫殿、门阙、庑廊、角楼等铺葺碧琉璃、青琉璃、绿琉璃、白琉璃等瓦之情状文献有明确记载。据唐制,王公以下人士屋顶不能使用瓦兽,故于垂脊排列吻兽或起源于唐。而李诫《营造法式》明确记载,至宋已广泛使用吻兽。该书说明有套兽、嫔伽、走兽(蹲兽)、滴当火珠。所谓套兽,即包裹屋隅椽端者;嫔伽,即置于屋隅垂脊端部者;走兽,即排列于屋隅垂脊上方者;滴当火珠,即用于装饰巴瓦之宝珠形者。据该书,走兽有行龙、飞凤、行狮、天马、海马、飞鱼、牙鱼、狻猊、獬豸九种。据称唐草瓦又使用垂尖花头瓪瓦之名,故可知唐草瓦下端成垂尖状,至晚始于宋代。(第三八图)

第三八图 宋瓦当

瓦当纹 余于宋太祖陵、太宗陵收集之巴瓦图纹,可分为莲花纹、宝相花纹、兽面三种。边框普遍低而广,其内部有绕珠纹带者,亦有不绕者。莲花纹颇简单稚拙,中心子房无莲子,而代以更小莲瓣或梅花图案。宝相花纹系莲花与宝相花之折中。兽面纹即瑞兽面相浮雕者。鸟居博士与余收集之辽代兽面纹大体与彼相同。余收集之唐草瓦,其面不成垂尖状,上下共成弧形,然其下端在用黏土制作时以手指压作波浪状,瓦当表面呈唐草纹与重弧纹。鸟居博士与余所获之辽代唐草瓦,下端亦以手指作出波浪状。

上述现象仅局限于宋初。北宋后期与南宋、元代瓦当因资料付诸阙如,其用何种手法不详。

八、明代

明太祖灭元,驱逐长期占领禹域之蒙人,恢复汉民族国家后即奠都金陵(今南京),大力营造京城宫阙,制定郊祀宗庙制度,禁胡俗,使衣冠咸归唐代之旧。其驾崩后朝廷亦参酌唐宋陵墓旧制,使其陵寝规模进一步扩大。成祖永乐帝时迁都顺天府(今北京),改元代燕京名称,于此建造大都城。其陵寝筑于河北省昌平县[15]天寿山下。相较太祖陵寝规模更为宏大。其后历代帝陵皆以成祖陵为核心,营造于其左右。

南京、北京宫阙与太祖、成祖及其后历代帝陵殿舍屋顶皆铺葺琉璃瓦。其帝室之属者使用五色中级别最高、象征皇帝之黄色。嫔妃诸王之属者使用绿色。南北朝以后历朝宫阙皆铺葺琉璃瓦,然为主运用者似皆为绿釉瓦。与皇室有关者使用黄釉瓦恐始于明代。

明代制瓦技术异常发达。官设琉璃厂所制琉璃瓦尤精。其质之坚固致密,其釉之精巧美观为后世不可企及。鸱吻、走兽有时施以杂色。

河北省昌平县成祖等明十三陵殿宇,如今犹存当年之正吻、旁吻、鸱吻与巴瓦、唐草瓦。建于明代之庙祀及其他建筑亦保留当年用瓦。而过去收集、研究宫阙陵园以外瓦当之学者、喜好者极少。因此无可能广泛论述当时瓦当样式,为憾。(第三九图)

第三九图 明瓦当

瓦当纹 据余所知巴瓦有龙纹、宝相花纹、兽面纹三种。龙于中国乃皇帝象征,其图纹用于瓦当似始于明代。明太祖建国后于建造大宫阙时为显示皇帝尊严于天下,特意使用黄釉龙纹瓦当铺葺宫殿屋顶。尔后皇室宫殿、官衙、陵园等瓦当专施龙纹,直至清朝末年。

宝相花纹、兽面纹乃继承上述宋代瓦当遗制。

唐草瓦直追前代形制,下端皆为垂尖状,而其图纹则与巴瓦相同,已脱离旧形制,作龙纹或凤凰纹。

正吻 相较宋元时代更为发达,一般形态为口张开,翼伸展,尾上翘,其端或卷或舒,躯体更浮雕小龙,技工颇为精练。

九、清代

清崛起于东北,灭明统一四海后原样蹈袭明北京都城宫阙,且继承明文化,于康熙、雍正、乾隆时代臻于全盛。尤于辽宁省海城缸窑岭、北京宣武门外海王村(俗称官窑)建琉璃厂,大力生产琉璃瓦,运用黄、绿、碧、紫、黑等各种鲜艳美丽釉瓦铺葺殿阁门庑屋顶。而其手法专以明代为准,几无创意。作为特例,唯造出施青花图纹于白瓷之瓦当,值得大书特书。(第四〇图)

第四〇图 清瓦当

巴瓦 全然蹈袭明代,与帝室或亲王有关之宫殿、陵园等建筑使用黄釉瓦或绿釉瓦,瓦当主要作龙纹。唯清初辽宁宫殿与太祖福陵、太宗昭陵不用全圆瓦当,而代用下部垂尖状瓦当,值得关注。

龙纹之外瓦当纹继承前代,有兽面纹,然亦有牡丹纹、寿字纹等。

唐草瓦 亦蹈袭明代,其下端表面呈垂尖状,与巴瓦相同,与帝室亲王有关者施用黄釉瓦或绿釉瓦,浮雕龙纹,亦做成牡丹、唐草等花草纹。更为珍稀者乃白瓷青花,其表面描有张开两翼之凤凰图纹。

清代瓦过去亦不为学者、喜好人士关注。日本资料奇缺,余于此无法提出充分之标本。

如今中国各种建筑,以正吻、旁吻以及走兽装饰屋顶,热闹非凡。而南部中国则陷于过度装饰,正脊、垂脊上排列无数人物造像,致使屋顶轮廓流于杂乱,失去简洁雄伟之气。

第二 砖

一、总说

砖,以水和黏土,纳之于范型,取出干燥后放入窑内烧成。相当于日本今日所说之“炼瓦”“铺瓦”等。中国自古以来用“专”“塼”“砖”“甎”或“甓”等名呼之。

砖于何时发明不详,然至少在周代已出现于黄河流域,其后传播于长江流域,直至朝鲜、越南,最终于飞鸟、宁乐时代传入日本。砖于汉代异常发达,其后各时代皆广泛使用,其用法与技巧益发进步,给中国建筑界增添异彩。

砖于中国异常发达之原因,与中国风土气候与社会状态有深刻关系。砖之发祥地黄河流域,气候干燥少雨,不适合森林发育,建筑所需木材供给随之不足。而其地质又属所谓黄土层,亦缺乏石材。所幸黄土黏性较强,是以可纳之于范型造泥砖(阴干砖),筑造房屋四壁、穹隆顶棚、墙垣之技术早已发达。今日中层阶级及以下家庭房屋仍频繁使用此泥砖。伴随上古陶器制作技术进步,亦发明使泥砖入窑,烧制成砖之做法。因砖较坚硬,带永久性,故最终成功用于建造官宦房屋四壁墙垣,营建陵寝玄室,构筑拱门穹顶。之后其用途日广,六朝时代之佛塔,明清时代之佛寺殿堂门庑,乃至不用一木,全部用砖。

再者,北部中国夏季炎热,温度在华氏百度[16]以上,因空气干燥,流汗少,住宅厚壁能很好阻断暑热,故砖构墙壁最适于住宅。而冬季严寒,亦最适于防寒。因此北部中国黄河流域砖之运用起步甚早,于气候上乃理所当然之事。

南部中国长江流域,气候湿润多雨,森林繁茂,木材供给无虞,且冬季不甚寒冷。相反夏季酷热,大气中多带湿气,汗流浃背,燥闷难当。此点与日本风土气候相似。因而除特殊城堡建筑外与日本相同,以木构开放式房屋最为合适。但受北方影响,陵墓玄室亦以砖构筑,宫室住宅亦逐渐运用砖之永久性加以营造。牺牲风土气候,不得不以砖筑屋之主要原因,与共通于北方之社会状况,即生活普遍不安有关。

中国自古以来或革命变易,或外族入侵,或土匪流寇四处出没,都邑村落屡遭掠夺焚毁,故其四周最好绕以坚固城墙以防御之。而且人民经常无法单靠国家保护,不能不自己捍卫其生命与财产,故以砖厚筑屋壁、高建围墙之需要由此产生。此于南部中国地区而言,虽与其气候相悖,但就生命财产之保全方面论,属不得已而为之。换言之,中国住宅自古就要求其自身为一城郭。

有关砖之资料,日本原有大仓集古馆所藏约三百件,然毁于1923年关东大地震火灾,为憾。该馆其后收藏者,加之东西两帝国大学[17]、帝国京都博物馆、东京美术学校及个人收藏者,合计不过数十件,几不足言。中国本土收藏,据余所知,以南京古物保存所及天津方若氏最为丰富。近年来于平壤发掘之乐浪郡时代砖以朝鲜总督府收藏最为丰富,平壤博物馆及个人之收藏亦甚为丰富。

有关砖之典籍,余见者中有陆心源著《千甓亭古砖图释》廿卷、《千甓亭砖录》六卷、《千甓亭砖续录》四卷,主要举浙江省乌程、长兴附近出土砖,载录资料最为丰富。周懋琦、刘瀚辑《荆南萃古编》二卷,主要刊载湖北省宜昌、荆南地区出土砖。其他还有吴隐撰《遁庵古砖存》八卷,集录浙江省湖州发掘之古砖,皆刊其拓本。余等编撰之《乐浪郡时代遗迹》中刊载乐浪出土砖数百件。

二、砖之种类

砖可分为条砖(长方砖)、方砖、空砖(圹砖)、杂砖。

条砖(长方砖)系普通砖,其形状为长方形,即我所谓之“炼瓦”,一般用于修筑屋壁、穹隆、道路、墙垣及城堡、女墙等,亦用于建筑陵墓内玄室与墓道。

方砖其形为方形,或贴于壁面,或铺于地面(铺砖)。

空砖(圹砖)形大中空,其使用限于汉代,主要用于筑造陵墓玄室即圹壁,亦即所谓墓椁,故中国今称之圹砖。过去多出土于河南省郑州。后世用于修建放置古琴之塔基。《格古要论》[18]记载其称郭公砖。

杂砖即上述条砖、方砖、空砖以外之砖,指建筑柱、桁、斗拱等用砖。

上述各砖砖面多以范型压塑出图纹。其图纹形式与技巧因时代而变化,皆反映出该时代之时尚。

三、汉晋时代

砖于周秦时代即已使用,因未见实物,故说明从略,现仅由汉代开始叙述。从实物判断,砖起源于汉代,而忽然发展异常。三国魏与两晋时代不过蹈袭汉代。故今于兹合并为汉魏晋时代一并论述。

西汉魏晋时代以砖建筑宫殿、住宅墙壁与围墙,然当时砖构建筑除古坟内砖椁外,今无一遗存。不过,朝鲜平壤附近乐浪郡遗址曾出土大量汉晋时代砖残片,说明当时砖已用于建筑官衙与住宅。近年来通过发掘调查,可知中国、朝鲜汉晋时代古坟内玄室墙壁与穹顶乃以砖巧妙构筑而成。

当时所用之砖,系条砖,即普通砖、稍大之方砖与内部中空、体量更大之空砖三种。其砖面皆多以范型压塑出文字铭与几何图案或人物、动物、房屋等图案。两汉时代砖文字、图纹皆颇豪健,而魏晋时代则稍流于纤巧。空砖主要使用于汉代,晋代几近消亡。

文字铭往往显示年号。由此可知砖之制作年代。其年号铭自汉武帝开始贯穿整个魏晋时代。今叙述条砖、方砖、空砖形状与图纹特点。

1.条砖(普通砖)

01.条砖之形状与制法

砖之大小应便于一人使用。过小则多徒劳,过大则操作不便,故其大小自有限制。其形状普遍为长方形,便于修筑墙壁、顶棚。其尺寸大体如下:

最大:长一尺一寸三分,广七寸二分,厚二寸五分(大仓集古馆藏 利后子孙砖);

最小:长八寸六分,广四寸二分,厚一寸五分(同馆藏 晋元康十年砖);

普通:长一尺左右,广四寸五分左右,厚二寸左右。

然其最长者有一尺二寸者,最狭者有三寸八分者。现今日本使用之“炼瓦”长七寸五分,广三寸六分,厚二寸,故汉晋时代砖一般比日本砖大。

用于构筑圆拱之砖成楔形,一边厚一边薄。中国称此为刀砖。为构筑屋壁与顶棚等,须将相邻砖之一端作枘,另一端作出半圆形榫,以容枘,相互结合可助屋壁与顶棚之坚固。

制砖范型四侧面为木框,能开闭,内侧往往阴刻图纹、文字等。制墼即泥砖时,下铺木板或“安帕拉”草编[19],于其上置木框,放入充分调和之黏土,以有柄叩板自上方打击夯实,而后解去木框,取出墼,干燥之。此叩板为防黏土附着,或卷麻绳,或表面阴刻方格纹或其他图纹。砖上有绳纹、龙纹或其他图型压纹,此之故也。

02.砖之文字与图纹

砖之侧面、两端或一端多阳凸文字或图纹,作为装饰。文字书体以隶书最多,然亦有篆体。右书最为普遍,然而往往亦有左书。书法普遍古雅浑朴,有韵味,为后世不可企及。就砖文所见事项分类,有记年号月日者,有记墓主、家、造墓人或砖工姓氏者,有祝祷坟墓永存、子孙吉利、世道太平者,有哀惜亡人者等。

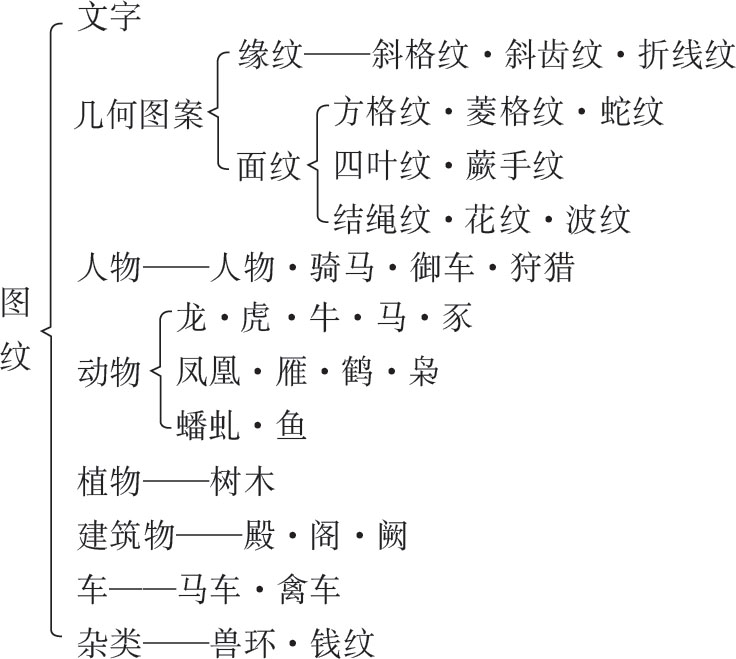

图纹可分几何图案、人物纹、动物纹、钱锭纹与屋纹五种。

几何图案 属此纹者最多,大而别之有直线纹、曲线纹。直线纹最多者为斜格纹,即菱纹或菱系纹,自最简单至稍复杂者应有尽有。又有纵横线交错、斜线交错或二者并用者。或有重叠山形、折线及羽状纹等者。曲线有圈纹、重圈纹、重弧纹、车轮纹、流水纹、蕨手纹等。或单独使用,或与直线相伴,汇成一种几何图案。

人物纹 有画人面者,有作人物像者,有描绘狩猎、钓鱼、骑马、御车者等。

动物纹 有作龙虎显示青龙、白虎者。亦喜使用凤凰(朱雀?)纹、鱼鸟纹。

钱纹与锭纹 往往喜用,盖有祝祷富贵昌盛之意。

房屋纹 少使用。双阙图最为普遍,往往画人物以配之。

2.方砖

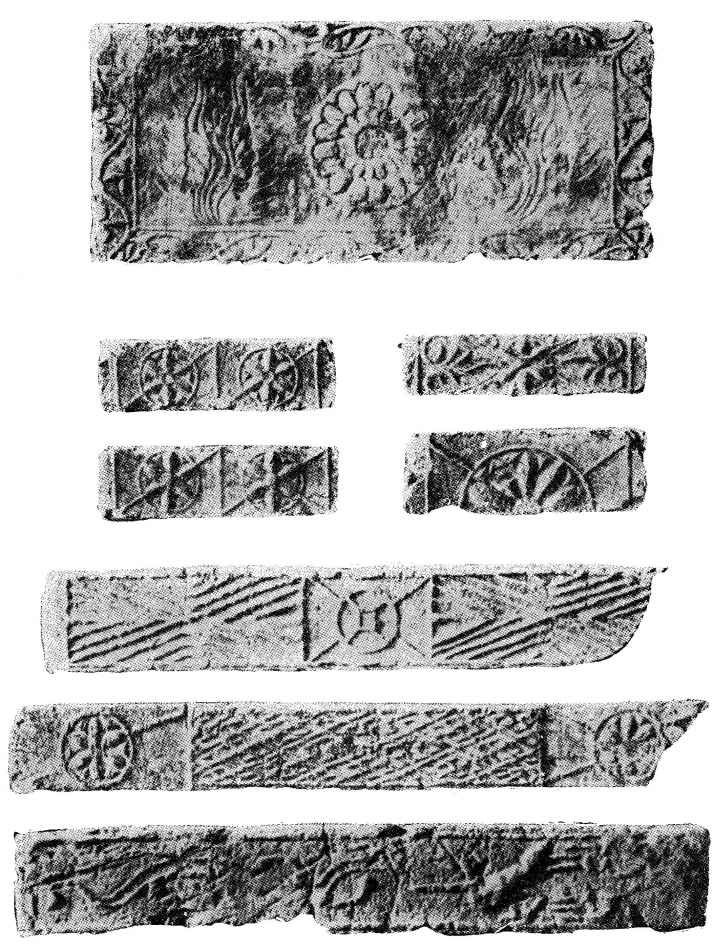

01.方砖之形状与制法(第四一、四二图)

第四一图 汉方砖

第四二图 汉长方砖

方砖主要用于镶嵌在墙面或铺在地面,其形状一般为方形,有时亦有长方形。方砖大者一尺见方左右至一尺二三寸,长方砖大者长一尺五六寸,广六七寸。

02.方砖之文字与图纹

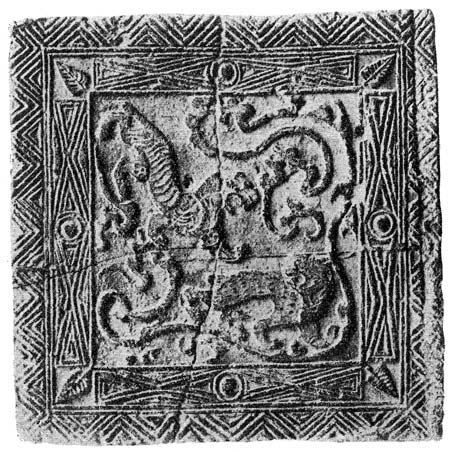

方砖表面以阳凸文字或诸种图纹作为装饰。文字者以纵横线作方格,各方格内入一字。文字一般为篆体。图纹者边框绕以几何图案,内作虎、豹、云纹等。此即以阴刻文字与图纹之范型作出浮雕形式。又如下述空砖条所说,亦有用压塑方法作出几何图案以成边框,其内部以各种纹饰、图像之塑形作为装饰。

3.空砖(圹砖)(第四三、四四图)

第四三图 汉空砖

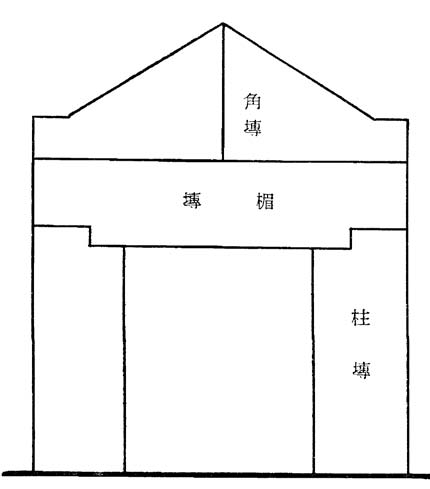

第四四图 空砖玄室入口结构图

空砖用于小墓阙、小祠堂、墓椁。

汉代坟墓前往往立有石阙、石祠。山东省肥城县孝堂山石室与该省嘉祥县武氏祠石阙、石祠最为著名。而无法建造该类石阙、石祠者往往以砖造小墓阙、小祠堂。

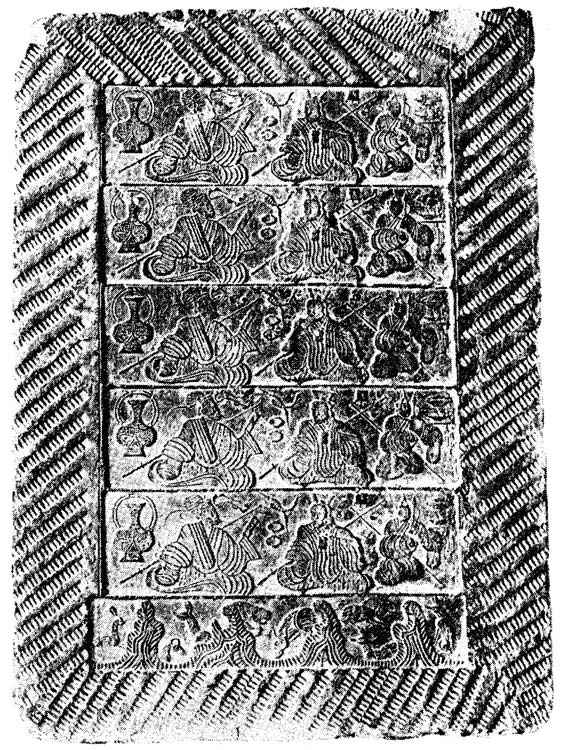

小墓阙(砖阙) 左右对立,成平面长方形。有一砖构成与数砖构成者。其四面以范型显现图纹,顶部冠以盖状物模拟瓦葺。

小祠堂(砖室) 因以重叠空砖筑于地面,故早遭破坏,今无遗存。用于祠堂之空砖,如下述与墓椁圹砖制法相同,故欲明确区分彼此乃难事。

墓椁 如上述,用于墓椁之空砖过去主要出土于河南省郑州。墓椁有纵圹式与横圹式两种。纵圹式系小墓椁,其地面与四壁以空砖筑造,其顶棚亦以排列空砖筑就。横圹式系大墓椁,前有墓道。其玄室椁壁以累积空砖筑就,顶棚恐以排列木材铺就。墓道入口如第四四图所示,以方砖、楣砖筑造,而为支撑楣砖,往往于其左右立砖柱。楣砖上方合拼有两块三角砖以成山形。因而所用空砖有长方形、隅缺长方形、三角形、半梯形等。入口左右柱子有作柱头与柱脚者。

空砖大小不一,其大者长三尺左右至四五尺,广一尺二三寸至二尺,往往厚五六寸。

空砖内部中空,两端穿有圆形或长方形孔。其表里各面压塑各种图纹作为装饰。图纹或雄劲奇拔,或稚拙古雅,或纤巧致密,意趣丰富,手法纵横,汉代有此类技巧可谓发达卓越。此类图纹可分为:

四、南北朝时代

南北朝时代除如过去使用砖筑宫殿、住宅、陵墓、玄室外,还伴随佛教之发展,出现悉以砖甎构筑之多层佛塔。此类塔于今几归湮灭,唯于河南省登封嵩岳寺遗留一座十二角十五层砖塔。嵩岳寺原系北魏宣武帝离宫所在,孝明帝正光四年(523)改宫为寺,建此砖塔。其意趣独异,气象雄伟,然砖为普通砖,无任何雕饰。由此可想见南北朝时代砖之运用范围日广,技巧亦显著进步。

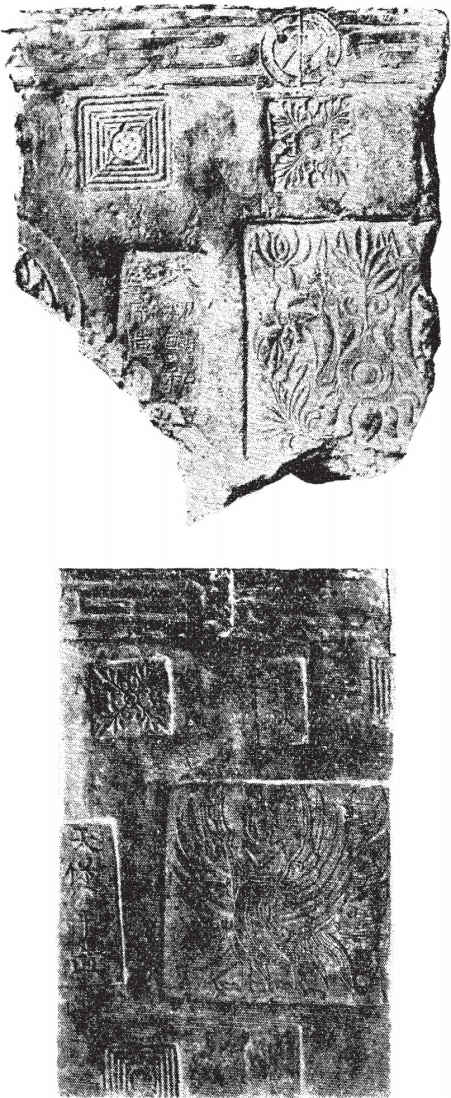

然而于今有关南北朝时代图纹砖资料极少,文献记载匮乏,遗物收集困难。此时条砖一方面继承汉代式样,既有文字铭,亦有菱纹、襷纹等几何图纹,又有龙虎、凤凰、钱币等图纹,另一方面则受西域传入之佛教艺术影响,开始运用莲花纹、忍冬纹等崭新图纹。近年来南京施行城市计划,开凿新马路时发现许多条砖。其大部归南京古物保存所收藏。此类条砖中有运用南朝式莲花纹与忍冬纹之新式条砖,但多数系汉代菱纹、襷纹及南朝式莲花纹与忍冬纹巧妙折中样式之条砖。其形制应属梁代。(第四五图)

第四五图 南朝条砖

此外,南京出土砖有带宋、齐、梁、陈年号铭者,然文字主要系八分书或正书,不似汉代笔画含有装饰意趣,因而缺乏工艺品价值。又,出土之北朝砖中部分带有北魏、东魏、北齐等年号铭,然其形制、手法皆属汉代系统。再者南朝受佛教艺术影响,势必产生新形式,然余未见其实例。(第四六图)

第四六图 北朝方砖

方砖实例更缺。属南朝者余全然不知。属北朝者唯见东魏兴和四年砖与北齐天保八年砖。此类砖阳凸南北朝式迦陵频伽鸟[20]、如意珠宝、莲花纹、忍冬纹、云气纹等塑型,故可知当时方砖已脱离汉代传统,明显带有佛教艺术色彩。更须大书特书者乃北魏初琉璃砖用于建筑一事。如《魏书·西域传》大月氏条记载:

世祖时。其国人商贩京师。自云能铸石为五色琉璃。于是采矿山中。于京师铸之。既成。其光泽乃美。于西方来者。乃诏为行殿。容百余人。光色映彻。观者见之莫不惊骇。以为神明所作。自此中国琉璃遂贱。人不复珍之。

汉代绿、黄釉瓷器及其他陶器制造发达,北魏世祖[21]时大月氏商人传其制造术,以琉璃砖造可容百余人之行殿,世人惊骇。此后琉璃制造技术盛行于世,世间渐见多不怪。而其后此技术衰退,终永为国民所忘。如“瓦”项下所说,朔方太平城太极殿有琉璃鸱尾与琉璃台,以及余等于大同北魏故城内拾得碧釉瓦,则为势所必然之事。

五、唐代

中国文化于唐代臻于鼎盛,各类艺术皆异常发达,砖构佛塔大肆兴建,其遗物今存世不少。举其著名者有:

| 陕西省西安 | 慈恩寺大雁塔 | 七层 | 长安年间 |

| 同 | 荐福寺小雁塔 | 十三层 | 景隆年间 |

| 同 | 兴教寺玄奘塔 | 五层 | 总章二年(669) |

| 同 | 香积寺砖塔 | 十三层 | 永隆二年(681) |

| 河南省登封 | 会善寺净藏法师塔 | 天宝五年(746) | |

| 山东省历城 | 九塔寺砖塔 | 初期 [22] |

其结构、意趣皆日益进步,而筑造用砖则一无图纹,故而普通条砖工艺资料匮乏。于余所知范围内条砖无一带图纹。文字砖偶见,唯极稀少。汉代盛行之文字砖与图纹砖传统至唐代几近湮灭。

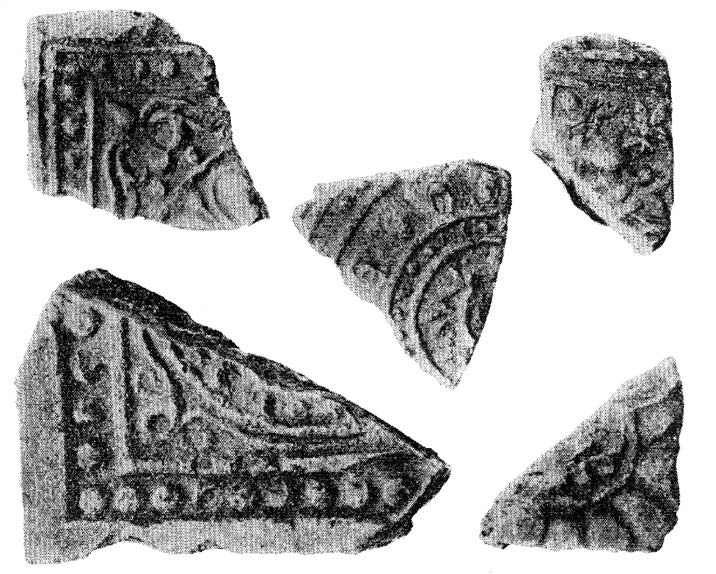

不过余略知此时方砖有带图纹者。1906年余游历陕西省时于唐代宫城大明宫址、唐太宗昭陵与德宗崇陵始获图纹方砖。此类方砖咸残缺,然其表面阳刻莲花纹与唐草纹。此外似未有收集唐代方砖之学者与喜好人士。

因此于唐代条砖、方砖更多发现之前无法确切论述其样式。(第四七图)

第四七图 唐方砖

六、宋元时代

宋元时代继承前代,除以砖构筑墙壁外,还以砖修造佛塔,且日益兴盛。今举其重要者有

属宋者

| 浙江省台州千佛寺 | 八角七层 | |

| 同 | 绍兴大善寺砖塔 | 八角七层 |

| 同 | 天台山国清寺塔 | 六角九层 |

| 河南省开封国相寺繁塔 | 八角三层 |

属辽者

| 北京天宁寺塔 | 八角十三层 | ||

| 同 | 房山云居寺南塔 | 八角十一层 | 辽天庆七年(1117) |

| 辽宁省锦县白塔 | 八角十三层 | 辽清宁年间 |

属金者

| 河北省正定临济寺清塔 | 八角十三层 | ||

| 同 | 正定广惠寺花塔 | 金大定再建明正统重修 | |

| 辽宁省辽阳白塔 | 八角十三层 | ||

| 同 | 开原石塔寺砖塔 | 八角十三层 | 金大定三年(1163) |

属元者

| 浙江省宁波育王寺砖塔 | 八角七层 | 至正廿四年(1364) |

| 河北省北平妙应寺白塔 | 喇嘛式塔 | 至元十六年(1279) |

此类砖塔用砖一般为无纹砖,然台州千佛塔每砖皆阳刻佛像,开封相国寺繁塔外贴各砖表面圈内阳刻一坐像,辽金诸多砖塔塔基往往使用雕饰砖。

如上述,宋辽金时代逐渐以阳刻佛像、花草装饰砖面。元蹈袭之,然未留明显实例。

宋普通砖除上述用于佛塔外,颇缺遗物。近年来唯见中国出土者往往阳刻人物图纹。

关于方砖,余于1918年在河南省巩县宋太祖永昌陵、太宗永熙陵曾获数种方砖残片。据余所知此为唯一遗物。此砖表面浮雕唐草图纹,里面作斜方格纹。(第四八图)

第四八图 宋方砖

属元者除上述用于砖塔外不知是否有人采集。

七、明代

明代有官设琉璃厂、砖厂,用于大规模建造都城、宫阙、陵园,盛况空前。宫阙墙壁自不待言,如陵园龙凤门、琉璃花门、焚帛炉、影屏,亦皆使用杂色琉璃砖,极尽奢华富丽气象。而且庙祀建筑亦往往使用此琉璃砖。又,此时砖构穹隆技术日益发达,不仅砖塔,而且如杭州灵隐寺无梁殿、苏州开元寺无梁殿、太原双塔寺大雄宝殿与门庑亦不用一木,全以砖构。内部穹隆、顶棚自不待言,甚至内外斗拱、屋檐以及各种雕饰细部悉以砖构之。

不独普通墙壁,而且为做出复杂之斗拱及其他细部,亦使用各种特殊形状之砖。对规模大之装饰,则合并数块砖以形成图纹。彼此图纹吻合则不差分毫,其手法实为罕见。

八、清代

清代如瓦条所说,于东北、北京开办琉璃厂,蹈袭明代样式,使用琉璃砖建筑宫殿、庙祀、陵园。北平紫禁城内西苑小西天佛殿、万寿山离宫佛香阁及辽宁东陵(太祖福陵)、北陵(太宗昭陵),河北东陵、西陵皆使用琉璃砖。其技术工艺异常进步,应用范围亦不断扩展,然其根本不过模仿明制,终不至显示出崭新之特色。(第四九图)

第四九图 清杂釉蟠龙砖[清太祖福陵]

关于中国砖瓦已发表文章较多,有刊载于《建筑世界》第十九卷第一号(1925年1月)至第八号之题为《中国瓦当图纹》之八篇文章,以及该刊第二十一卷第四号(1926年4月)之《关于唐瓦当》,该刊第二十一卷第十二号(1926年12月)之《关于中国瓦当》《书道全集》,第二卷之《关于瓦》《考古学讲座》之《瓦》《书道全集》第三卷之《关于砖》、该全集第四卷之《三国与西晋时代之砖与瓦当》、启明会第三十四次演讲集中之《中国砖瓦》与《中国工艺图鉴》四之《砖瓦篇》等文章。于兹收集各时代砖瓦资料之同时,采用《中国工艺图鉴》四《砖瓦篇》中之解说。并将一部分图版缩小后插入本篇作为参考。

————————————————————

[1] 中村不折(1866—1943),日本油画家、书法家。曾留法,师从J.P.劳伦斯(J.P.Laurens,1838—1921),擅长历史油画,对六朝书法有研究,日本书法博物馆由其创立。——译注

[2] 清陈元龙撰,共一百卷,专考事物起源。——译注

[3] 唐苏鹗撰,原书十卷,今本仅存二卷,系清人自《永乐大典》中辑出,是一部考究经传、订正名物、解释语词、辨正讹谬的笔记。——译注

[4] 宋哲宗元佑六年(1091)李诫奉敕编修,共三十四卷,刊行于宋崇宁二年(1103),是北宋官方颁布的一部建筑设计、施工的规范书,是中国古籍中最完整的一部建筑技术专书。此书史曰《元佑法式》,主要分为五个主要部分,即释名、制度、功限、料例和图样。——译注

[5] 地理类书,系西晋史学家、文学家司马彪作,原作已亡佚,但袁少松《后汉书》中幸有收录。——译注

[6] 雪花的古称。——译注

[7] 珠玉之一种。——译注

[8] 原田淑人(1885—1974),考古学家,东京大学教授。与浜田耕作等人一同创立过东亚考古学会。曾从事中国东北地区与朝鲜古城址等调查研究。主要著作有《东亚古文化研究》。——译注

[9] 百济,国家名,系古代朝鲜三个国家之一。公元4—7世纪时盘踞朝鲜半岛西南部。其王室据称是由中国东北部迁移至此的扶余族人。为与高句丽、新罗抗衡,百济在与日本大和王朝合作的同时,将儒教、佛教传至大和王朝。660年为唐、新罗联军所破,持续31代灭亡。——译注

[10] 位于大韩民国忠清南道中心部一个自古以来就很开放的城市,百济都城之一。——译注

[11] 公元前1世纪至5世纪活动于中国东北地区和朝鲜北部的民族,也是该民族所建国家的名称。一般认为属于通古斯民族之一支。1—3世纪中叶为其全盛期,494年为高句丽所灭。这里所说的扶余是位于韩国忠清南道南部锦江左岸的一个城市。百济后期都城泗泚即置于此地,有扶苏山城、百济王陵等古迹多处。原为百济别称。——译注

[12] 高桥健自(1871—1929),考古学家,曾服务于东京帝国王室博物馆,著有《镜、剑玉》《考古学》《铜矛、铜剑之研究》《日本原始绘画》等。——译注

[13] 唐招提寺,位于日本奈良市,系日本律宗本山。公元759年由唐代渡日鉴真和尚作为戒律道场所建。系日本奈良时代宫殿建筑唯一遗存。——译注

[14] 鸟居龙藏(1870—1953),日本人类学先驱之一,曾任中国燕京大学客座教授,系日本大正时代日本考古学领导者和以蒙古、中国东北地区为对象的考古学开拓者。其许多学说于今难以得到支持,但不少富于学术启示与想象刺激。——译注

[15] 现为北京市昌平区。

[16] 100华氏度为37.78摄氏度。——译注

[17] 指今日本东京大学与京都大学。——译注

[18] 中国现存最早的文物鉴定专著。

[19] 说法不一,一说来自马来语ampela,一说来自葡萄牙语amparo,一说即中国古称植物筕篖,即茅草类植物之一种,自生于中国南部,可编制席子、草帽、袋子等。——译注

[20] 据印度神话和佛教传说,迦陵频伽鸟系半人半鸟形神鸟和佛教中乐舞之神,也是西方极乐世界中叫声最悦耳的神鸟,被作为佛前乐舞供养。——译注。

[21] 即拓跋焘(408—452),字佛狸,鲜卑族,明元帝拓跋嗣长子,母明元密皇后杜氏,北魏第三位皇帝(424—452在位),政治家和军事家,谥号太武皇帝,庙号世祖。——译注

[22] 原文如此。相传该寺是唐朝大将尉迟恭所创,故此处的“初期”当为唐朝初期。——译注