第四章 中国六朝以前之墓砖

目录

一、汉魏两晋时代坟墓结构

二、砖之名称

三、砖之年代

四、砖之形状与制法

五、砖之文字

六、砖之图纹

七、结论

一、汉魏两晋时代坟墓结构

散见于文献之汉魏两晋时代坟墓,一般外部堆土,作方台形或半球形,内部设玄室、墓道,其墓壁、顶棚以砖或石筑就,然考古学家发掘调查当时中国本土古坟却未见一处上述坟墓实例。所幸文学学士滨田耕作[1]与鸟居龙藏曾于中国东北发掘据认为系汉代之古坟,余与文学学士谷井济一、工学学士栗山俊一两先生于朝鲜一道调查据推定为乐浪、带方时代[2]汉民族墓,共同发现其内部有砖筑玄室,有理由想象此类古墓结构与当时中国本土坟墓形式相同,至此汉魏两晋时代坟墓结构始略明朗。

鸟居龙藏于辽阳发掘者系长方形纵圹,无墓道,墓壁与顶棚以砖构筑。据云滨田学士于营城子附近牧城驲调查者,于方形玄室前有长方形玄室,壁以砖构,顶棚成穹隆状,前方有墓道。此类古坟所用砖相较朝鲜与过去中国出土者较厚且大,侧面有几何图案,恐属前汉或后汉时代所作,不超过三国两晋时代。

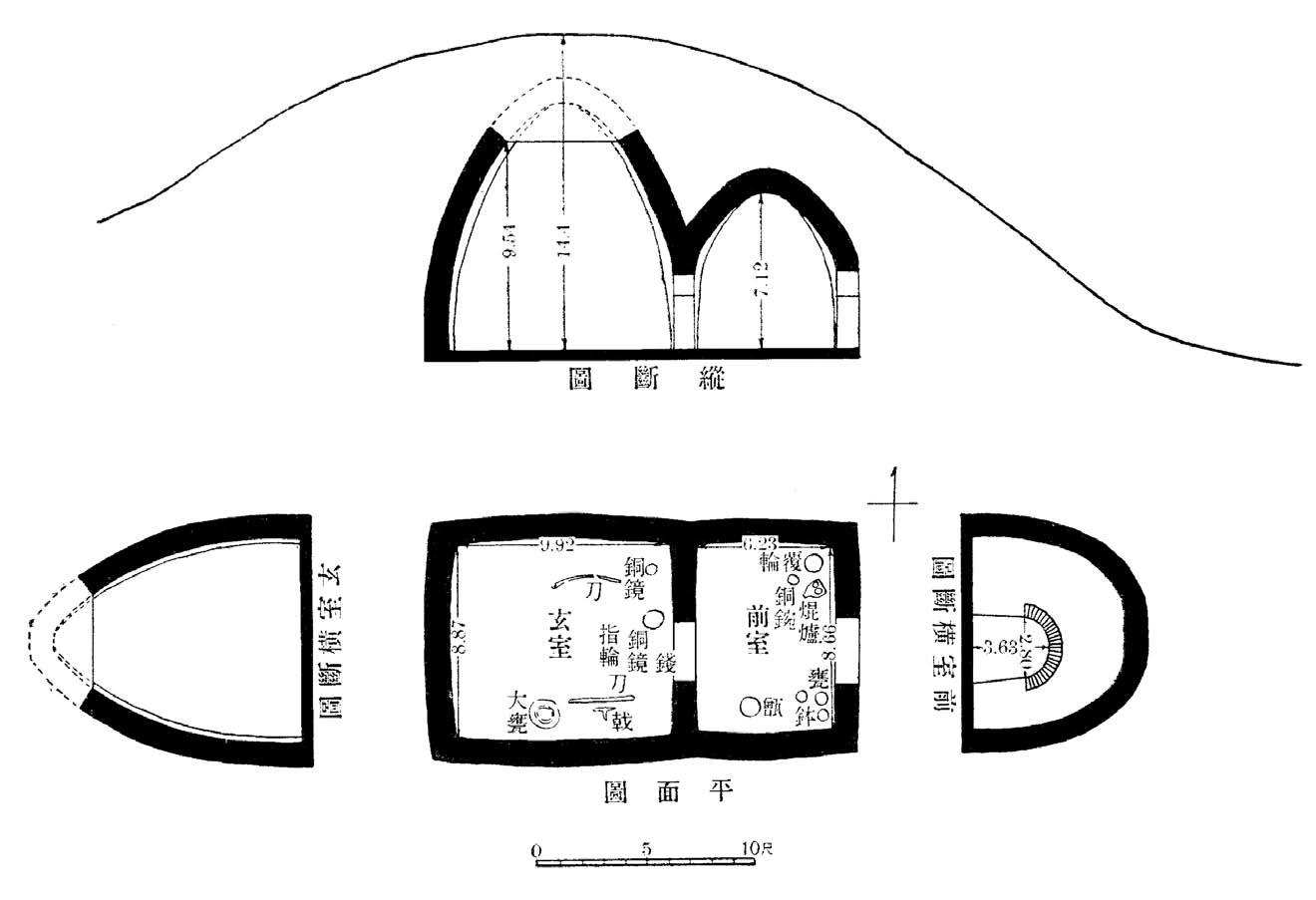

余等调查之乐浪郡时代(后汉两晋时代)古坟,如棋盘状散落于朝鲜平壤大同江南岸、人称“大同江面”之地区,其数不知有几百。濒临大同江、人称“土城”之地区,推想有乐浪郡城遗址。余等发掘其四五处墓内部皆有方形玄室,其前面有墓道。有之玄室前又带前室。此类玄室壁以砖构筑,顶棚亦以砖巧妙作成穹隆状。有之似架设木头,以成藻井。地面亦铺砖,有棺木置于其上之形迹,常发现据认为系用于此棺之铁钉。此类玄室墓壁、顶棚、地面之用砖,长约一尺,广约五寸,厚约二寸,与玄室相对之内面阳刻几何图案,作为装饰。以此类砖构筑墓壁、顶棚时不用胶泥,砖与砖之间空隙往往嵌插瓦陶片。内部常发现刀、戟、铜铁镜、戒指与陶瓮、甑、坩等随葬品。今概说余等所调查者中最具代表性之大同江石岩洞一古坟,以窥其一斑。此坟如图所示,内有前后两室,后室即玄室,广八尺八寸七分,深九尺九寸二分;前室广八尺六寸六分,深六尺二寸三分,两室间有半圆形通道。前室前有墓道入口,积砖以壅塞。墓道长未调查,故不明。(第五〇图)

第五〇图 石岩洞古坟实测图

两室墓壁皆一砖厚度,壁以砖之长端与短端交叠筑成。为防外部土压,墓壁故意作成内弯状,其用心周到实可赞。两室皆巧妙将顶棚筑成穹隆状,然玄室上部已塌,故当时顶高不明。前室地面至穹隆顶高七尺一寸二分。地面以两层砖铺就。内部发现各种随葬品。如图所示中间有铜镜二面,其大者从形制判断,明显乃汉代所作。其小者属两晋时代制品,故可做推定该墓年代之资料。

带方时代古坟散布于黄海道凤山郡、京义铁路沙里院车站附近唐土城(恐为带方晚期郡址)中央四周,结构与乐浪古坟相同。其中最引人注目者乃距沙里院车站东北约1200米处、靠近铁路南边之古坟。外形成方台状,与中国周汉时期墓制相同。内部有玄室,广十三尺,深十二尺三寸三分。玄室前方有墓道。玄室入口左右各有低矮小室。玄室墙壁以砖构筑,顶棚为穹隆状,然上部崩塌,玄室内充满封土。墓道壁亦砖构,然顶棚亦崩落。玄室壁厚一块砖,内面弯曲,如石岩洞。此玄室壁砖有“使君带方太守张抚夷砖”铭文,始知此墓属带方太守。又发现“太岁在戊渔阳张抚夷砖”“太岁申渔阳张抚夷砖”铭文砖,故可知此墓造于戊申年,相当西晋武帝太康九年(288)。一些砖侧面与端面等如乐浪砖,带有几何图案。

中国本土出土砖据大仓集古馆所藏与典籍记载,大抵与乐浪、带方时代古坟出土者大小一致,形制相同,而与中国东北古坟发现者形状多少有异。余据此可知过去中国出土砖,即筑造与当时乐浪、带方古坟结构几乎相同之玄室墓壁、顶棚所用砖。此玄室当时如何称呼?据记于筑造此玄室砖之文字可知有以下数种:

1.穴 延晃[光]元年封穴闰月十八日□□大岁在戌(《千甓亭古砖图释》)

2.灵穴 宝鼎三年吴兴乌程所立灵穴(同上)

3.[圹] 元康元年八月造

壁[甓之通借]功虎兴(《千甓亭砖续录》)

4.旷[同上] 万年大子临旷号思呼 天神祇安乐受考万年

5.宫室 归于地魂归于 天宫皇密足支(《荆南窣古编》)

6.神室 晋故太中大夫施氏施神室(《千甓亭古砖图释》)

7.玄宫 哀哉夫人奄背百姓子民忧戚夙夜不宁永侧玄宫痛割人情(朝鲜带方太守墓砖)

可知玄室或称穴、灵穴,或称 、旷[均“圹”之借字],或称宫室、神室、玄宫等。此外其他记录有玄室、元宫等称呼,然余未于砖铭文中发现此类称呼。

、旷[均“圹”之借字],或称宫室、神室、玄宫等。此外其他记录有玄室、元宫等称呼,然余未于砖铭文中发现此类称呼。

据砖铭文经常又有椁、郭、垺等字句。如

1.椁 □太守淮南成[?] □府君夫人之椁。(大仓集古馆所藏砖)项伯无子七女造椁。(《宛委余编》[3]所载砖文)[注]

2.冢椁 大康三年七月造作壁[甓]吴兴乌程人菅晏冢椁(《千甓亭古砖图释》)

3.壁郭 义熙六年上计壁郭(同上)

4.灵郭 孔余杭之灵郭(同上)

5.壁垺 元康六年大岁丙辰扬州吴兴长城湖陵乡真定里施晞年世先君之冢八月十日制作壁垺。(同上)

2之“造作壁”之“壁”为甓之借用字,即“制砖”义;3之“壁郭”又可写作“甓郭”,与“砖郭”同义;5之“壁垺”亦即“甓垺”,垺与郛同,如《说文》载:“郛郭也”,与“郭”同义之字。[4]

此类椁、郭、垺字所指为何?自不待言,指砖构玄室四壁与顶棚。“椁”“郭”同音同义。如前述“垺”同“郭”,盖“椁”乃防棺木直接接触封土,因水湿加速腐朽而于棺外筑砖,以挡外土。原“郭”义为划出外部界线,如城郭。钱币周缘稍高之处称周郭。人称轮廓者亦有此意。于墓而言作内藏物之外部界限即棺郭。起初用木作,故字从木。后恐木易腐朽故以石、砖代之,即石椁、砖椁(或甓椁)。棺椁之间或狭窄仅容明器,或宽广大可为室,即所谓玄室也。原周汉时期墓有纵穴(纵圹)与横穴(横圹)。横穴者规模特大,一般前有墓道。鸟居龙藏报告中东北汉代古坟属前者(龙藏称“砖棺”,毋宁称“砖椁”为妥)。而滨田学士报告中之墓属后者。余等调查之乐浪、带方时期古坟皆属后者,有玄室与墓道,其四壁顶棚皆以砖构。此玄室边界之砖构四壁即椁。

余据此可知乐浪、带方时代古坟几乎皆有砖椁,不难推想中国本土汉晋时期古坟亦同样有砖椁。一如前述中国本土出土砖记有“椁”“冢椁”“壁郭”“灵郭”“壁垺”等字句。前述1之椁即以砖筑之墓椁;2之冢椁即冢中之椁;3之壁郭、5之壁垺亦如前述,即以砖构出之郭;4之灵郭指玄室之郭。余据此可知汉晋时代(至少据年号铭为西晋时代)以椁、郭、垺等称玄室墓壁与顶棚。

近来学界颇盛“椁圹”之议,喜田文学博士曰,过去考古学家所谓之石椁为误,应称圹。所谓石椁即于圹内另置棺者也。高桥健自曰,为藏棺而穿之穴即圹,然以石筑之内部则非圹,而系石椁,支持过去考古学家之学说。余大体赞成高桥学说,相信喜田博士之说大半出自误解。因“椁圹”之论与本篇主题无涉,故于此无暇详论,唯简单举其要点,供读者参考。

盖“圹”即穴,无论其纵横广狭,亦不问其壁为土为石为砖,玄室皆不外乎为“圹”。故如前述此玄室壁砖出现穴、灵穴、 、旷(皆为圹)等字,显示当时即以此类名称指玄室。而既于圹内安放灵柩,则应如地砖铭文称之为神室、玄宫,或如文献记载称之为玄室、元宫为妥。

、旷(皆为圹)等字,显示当时即以此类名称指玄室。而既于圹内安放灵柩,则应如地砖铭文称之为神室、玄宫,或如文献记载称之为玄室、元宫为妥。

“椁”即此圹(玄室)之周郭,即以木、石或砖筑其四壁而成之墓穴之一部分。故“圹”“椁”自然有别。过去考古学家略有思考者绝不混同“圹”与“椁”。如高桥先生指玄室内部时使用“石椁内”一语。而喜田博士批评过去考古学家直接以圹为椁完全出自误解,乃无的放矢。而如上述以石壁围就之内部亦不失为“圹”。高桥先生以此称“石椁内”乃得当之举,而又云不能称“圹”,系千虑一失。喜田博士未注意圹之周壁即椁,视椁为另置于石圹或砖圹内之容棺之物,为误。以日本古坟石棺为石椁毕竟由此误解所致。

因与本篇相关,余主要就带玄室之汉晋时代古坟进行论述。该时期亦有小规模者,如鸟居先生所说之东北汉墓,有纵穴且顶棚低矮者,亦有比之更小,令人存疑是否可称之为玄室者。又如唐宋以后墓制,纵令有椁,亦不过仅可容棺者也。其内部称室称圹皆费踌躇。而椁不论内部广狭,皆为阻挡土壤、保护墓之内藏之周郭,但鲜有双层、三层造椁之举。

近代由于墓制变化,中国学者往往不辨古代“椁”义。《潜研堂金石文·跋》卷二曰:

乾隆初武康人蔡方逸者于屋后培土见一穴极深启之乃古墓墓有七圹圹中无棺椁唯古泉数千枚(中略)圹皆砖甃两面无字左侧有咸和四年八月七字

若圹皆砖甃,此非砖椁焉?而云无棺椁,可笑之至。此类谬误不少。喜田博士于其著作《古代坟墓年代研究》中论及砖椁种类时曰:尤其近年来我考古学家于发表有关在朝鲜、中国东北等地进行考古调查之成果等场合,其苦心之研究却未能得到彼国学者之理解,或招致嘲笑亦未可知。

今西学士更于杂志《史林》第一卷第二号露骨批评余等受朝鲜总督府委托编撰之《朝鲜古迹图谱》,曰:结尾进一言,彼书阐明之蹈袭过去考古学家误用例,将墓圹记作椁是为一例。既已误用多年,则今无须改弦更张,可就此沿用,而将墓圹与椁混同如此,岂不甚为失态?

然如过去考古学家所说并未以墓圹为椁。余等亦决不将墓圹记为椁。余等于图谱说明中云墓圹时常用玄室一语,云墓圹周郭时常用石椁、木椁或砖椁之文字,二者明显有别。可惜今西先生不识圹椁之别,附和喜田先生谬见反倒以余等之说作“甚为失态”语。如此荒谬之批评非“甚为失态”又为何事?

二、砖之名称

汉晋时代如何称呼此类墓椁用砖?证之于砖上文字,有专、塼、甓、壁(甓之借字)四种。其例如下:

1.专 元嘉十五年作专。会稽张显建专。

2.塼 泰和三年作塼。泰和元年塼。

泰和三年七月南阳杨兴祚起作此塼。

3.甓 凤凰三年施氏作甓。大(通“太”)康二年岁在辛丑 施家甓。□在辛丑施甓。万岁。

4.壁 永安六年八月二十四日作壁。大宁元年七月二十日邹氏壁。

咸和七年大岁任[壬或在]辰九月二十日制作壁。

又,仅一例用壀字代用壁壀沈参军冢壀

其次,有为作此砖而用之笵和範字,以及以水调黏土入笵,仅风干不入窑烧者,即墼此字。

范 □□月二十九日 作此范。[即笵]

墼 永平七年七月十一日 作墼。

三、砖之年代

砖恐早已行之于周汉时代,然据砖之年号铭则始于前汉景帝、武帝时期,自后汉末至西晋年间者最为丰富,及至南北朝时代渐少,至南齐与梁乃止。

今各举四五例:

《荆南窣古编》以

中元年 汉景帝即位八年 (公元前149)《千甓亭古砖图释》以

建元元年八月作 汉武帝时 (公元前140)为起始。尚有数例,如:

建元六年 汉武帝时 (公元前135)[《荆南窣古编》]

元狩元年 同 (公元前122)[同]

元鼎六年 同 (公元前110)[同]

元封二年 同 (公元前108)[同]

征和元年八月三日作 同 (公元前92)[《千甓亭古砖图释》]

其终末者大体如下:

齐永明九年 南齐武帝时 (公元491)

建武四年 南齐明帝时 (公元497)

梁天监八年 梁武帝时 (公元509)

梁大同元年 同 (公元535)

《岳阳风土记》[5]载:“枫桥堡有古冢。岁久倾圮。耕者得砖。上有文。曰大唐秦公墓堂。”若此,则唐代亦有墓砖,然余尚未见其时墓砖。过去典籍亦未见采录此文。自此中国墓制渐小,亦不作玄室,棺外唯作小砖椁。砖有文字、图纹者稀,复不为后人注意。此所以余不涉及唐以后,主要论述六朝及六朝以前墓砖之故也。

四、砖之形状与制法

砖之大小须便于一人操作。过小多徒劳,过大则操作困难。故其大小自有限制。其形状用于构筑墙壁、顶棚者普遍为长方形,其尺寸大致如下:

长方砖

最大:长一尺一寸三分,广七寸二分,厚二寸五分(大仓博物馆藏利后子孙砖)

最小:长八寸六分,广四寸,厚一寸五分(同馆藏晋元康十年砖)

普通:长一尺左右,广四寸五分,厚二寸左右

然其最长者有一尺二寸,狭者止于三寸八分。中国东北地区出土者一般较大,滨田文学学士采集之砖有厚达二寸二分者。现今中国使用之“炼瓦”长七寸五分,广三寸六分,厚二寸。故可知汉晋时代用砖一般较大。(第五一图)

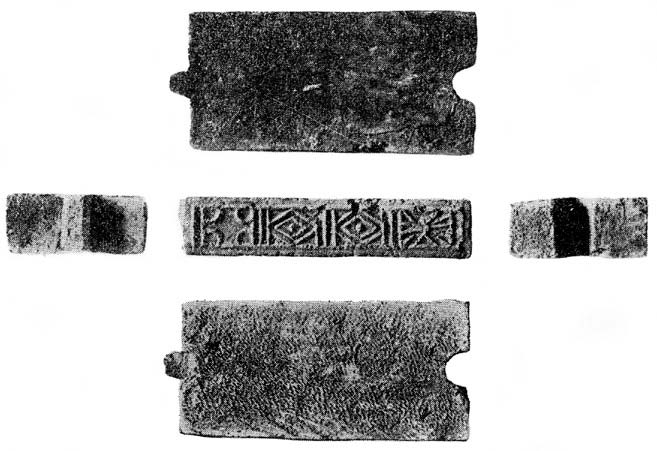

第五一图 石岩洞古坟砖椁所用砖

铺地砖同样普遍使用长方砖,然往往亦有方砖。中国东北出土方砖有一尺一寸见方者。

用于圆拱之砖为楔形,一端厚,一端薄,中国称之为“刀砖”。

为构筑墙壁、顶棚,有于相邻砖之一端作枘,另一端作榫,以容此枘,相互结合,可助墙壁、顶棚之坚固者。想来现今吾人使用之“炼瓦”未有下此功夫者。以此可卜当时中国文化之发达。

制砖方法如下:制砖范型四侧为木框,能开闭,内侧往往阴刻图纹、文字等,有上下板。作墼时下铺绳索或“安帕拉”草编或阴刻图纹之木板或竹编等,其上置木框,将加入少量水充分调和之黏土倒入范型,自上方打击夯实后,以铜线之类物体削去范型表面余土,而后除去木框。故大部分砖之下面有绳纹或笼纹,少数有“安帕拉”草席纹或竹编纹,然上面一般稍平滑。偶有阳刻几何图案、花纹及其他图纹者。

观察乐浪、带方时代砖椁,墓壁内面砖侧面多有图纹,有前后室之古坟,其间通道两侧与圆拱之用砖前后及内侧三面一般施以图纹。而据场合亦有少数砖全然无图纹。

五、砖之文字

有于砖之侧面、两端或一端作文字者。书体以隶书最多,亦有篆书。一般为阳刻,偶有阴刻。往往文字作左书(反书)。书法普遍古朴,以此可知当时风尚与字画等。此类砖文所示事项可分类如下:

1.记述年号月日等:

例 元康元年八月二十日造

甘露三年七月作

2.记述墓主、家门、造墓者或砖工等姓氏:

例 墓主 永安七年乌程都乡栋肃种

太康九年八月十日汝南细阳黄训字伯安墓

家门 甘露二年八月潘氏

晋太康六年八月杨氏兴功

造墓者 元康六年七月十七日栋豨

为父作

元康八年六月孤子宣

砖工 元康元年八月造

壁工虎兴[壁工即甓工。虎兴系其名]

3.祝祷坟墓永存

例 万年永封 万年不毁

万世不朽 万年不败

4.祝祷子孙吉利

例 大吉利 大吉阳 大富阳 长寿贵

安乐 吉羊宜子孙 富贵万年

子孙万年 传世富贵 常宜侯王

富且昌爵禄臻 嗣长殷

大吉二千石至令丞

大吉羊宜侯王二千石令长

万岁无极子孙千

如上述,祝祷子孙绵长、升任高官高位、富贵昌达长寿者占砖文之大部分。盖福禄寿自古为中华民族之理想,此理想与死者葬吉地则子孙享福,藏凶地则子孙罹殃之风水迷信相结合,导致砖面出现如此字样。借此可知当时汉民族理想之一端。

5.祝祷盛世太平 此类例不多。

例 太平岁 大(通“太”)康九年岁在戊申世安平

6.哀悼死者 中国出土者余未见其例,唯带方太守墓砖有之。

例 哀哉夫人。奄背百姓。子民忧戚。

夙夜不宁。永侧玄宫。痛割人情。

使君常方太守张抚夷砖[端铭]

天生小人。供养君子。千人作砖。

以葬父母。既好且坚。典觉记之。[夫人指太守。典觉恐系供养太守人之姓名。]

7.其他此类例亦不多。

例 万岁青龙白虎绪壁[系绪氏甃]

左青龙[中间龙虎图]右白虎令子贤者在父母率道叺椠[系渐]

上述文字皆作于侧面或端面,以此类砖筑屋壁、顶棚等,内面可见文字,亦偶有于砖之上下面篆书文字或压塑阳字者。

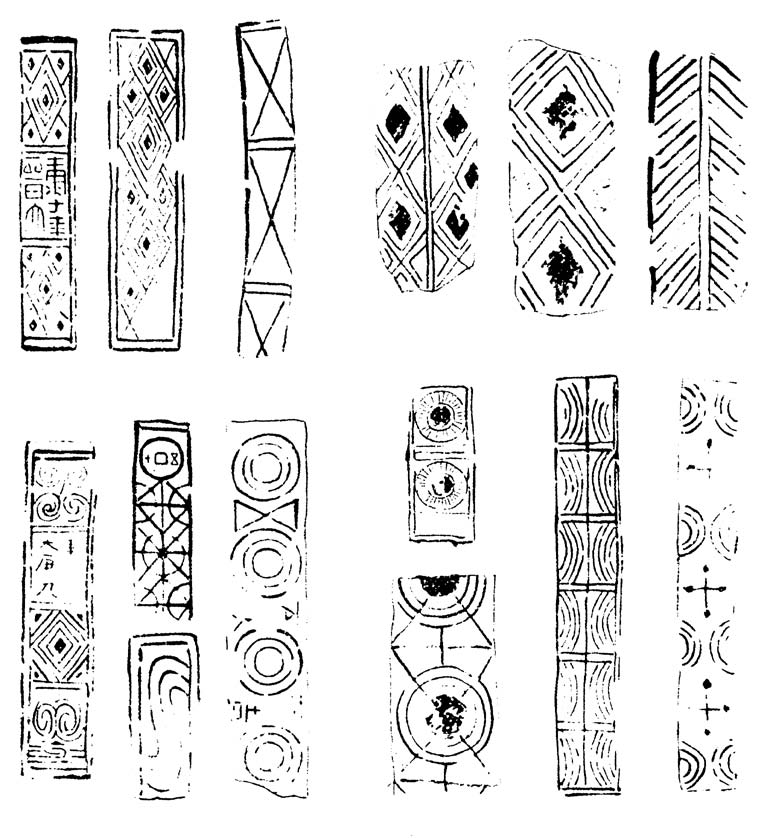

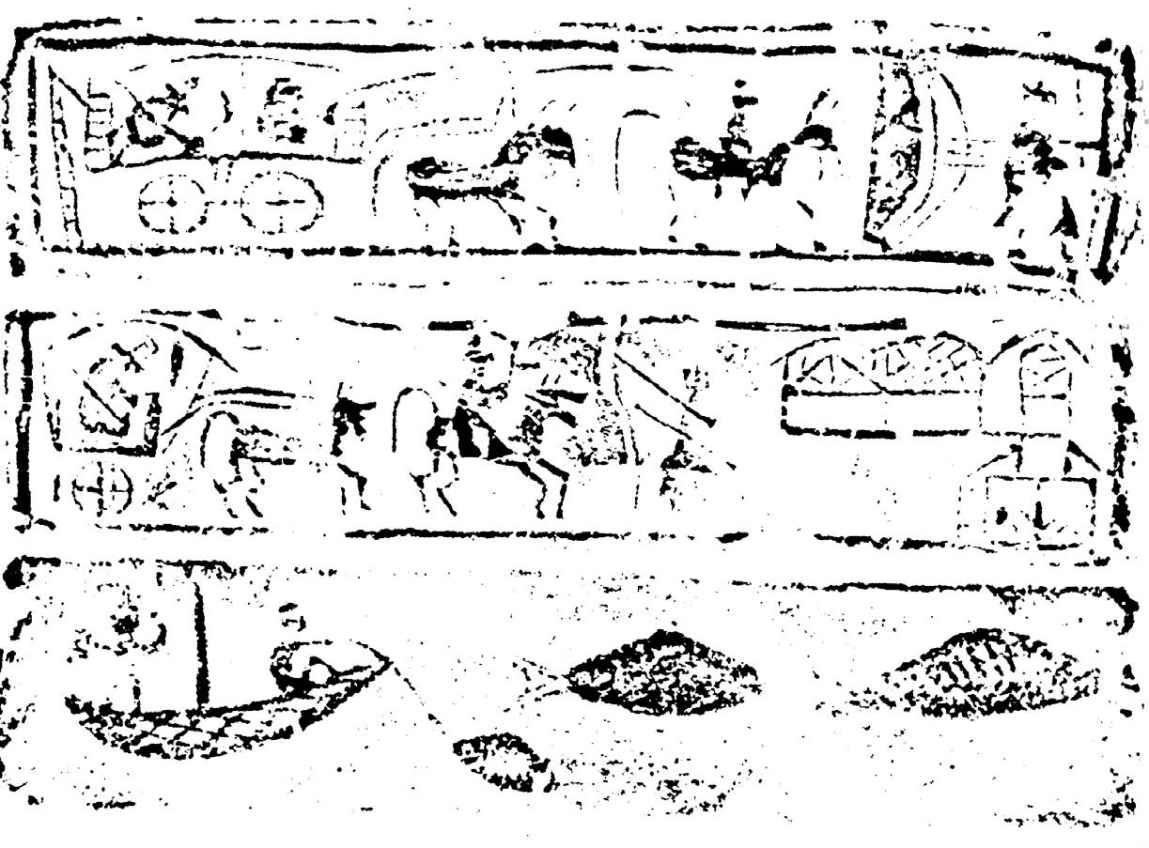

六、砖之图纹(第五二图)

第五二图 砖图纹之一

砖之侧面与端面又有带各种图纹者,亦偶

有于砖之上下面作图纹者。将此类图纹分类,有几何图案、花纹、人物纹、动物纹与钱锭纹五种。

几何图案 属此类者最多。大而别之,有直线纹和曲线纹两种。直线纹最多者乃斜格纹,即菱纹或菱系纹,有最简单至稍复杂者。又有组合纵横线或斜线,或两者共用,或重叠山形折线,或于中央干线自左右平均画出斜线成羽毛状者;曲线纹有并列圈纹、层圈纹、左右背合重弧纹、带辐线之车轮纹、流水纹、蕨手纹等。此类图案或单独使用,或属于与直线相伴作出之一种几何图案。(第五三图)

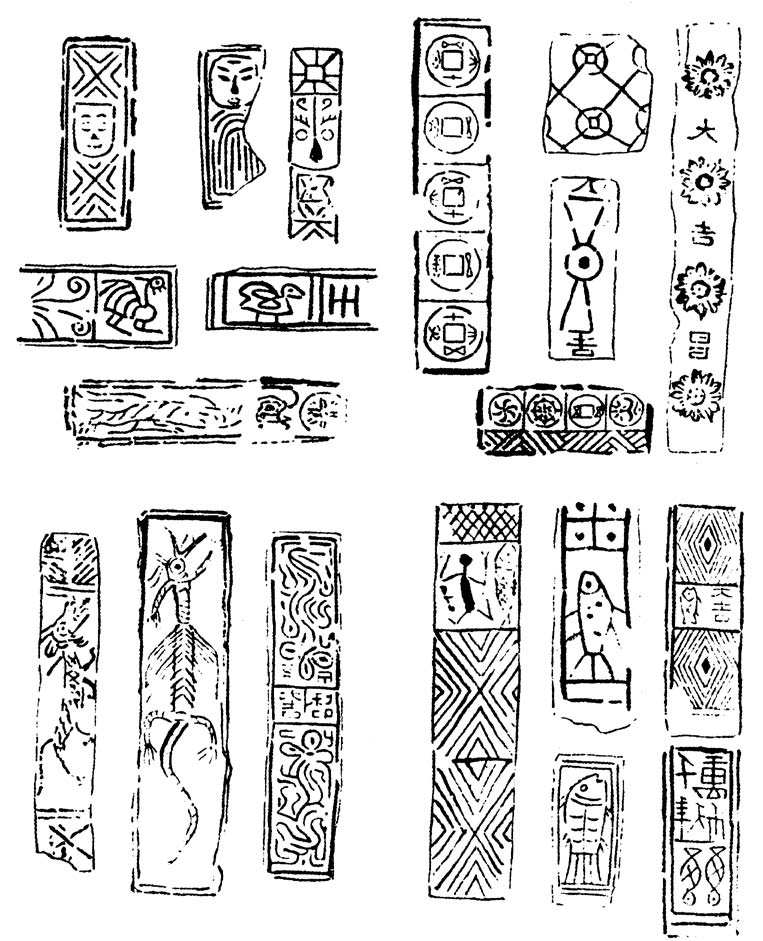

第五三图 砖图纹之二

花纹 花纹砖甚少。除大仓集古馆所藏、在砖侧作四莲花图案,花间分别容有“大吉昌”三字之大吉昌砖外,还有于砖之上侧面分别作出人面图案与莲花图案之黄龙元年砖,以及京都文科大学收藏、圆圈内并容钱纹与风车、车轮、莲花挺水图案之砖。此外余所知者不多。

人物纹 有显示人面者、人物像者,手法普遍稚拙。大仓集古馆藏黄龙元年砖上作三具人面像,颇珍奇。

动物纹 动物有合用龙虎以表示青龙、白虎之意者与单独分别使用者。亦有喜用凤(朱雀?)、鸟、鱼图案者。

钱锭纹 砖往往喜用钱锭纹,盖有祝祷富贵昌盛之意。如孝堂山石室、武氏石阙所见,汉代造墓者早已作钱纹。可见用钱纹不独于砖。钱有标识五铢、大泉五十之钱与无字钱,以及于钱孔四角作出四条线之钱。又有于方格内单独容钱与置钱于斜格纹交叉点之图纹。锭纹系置圈纹或钱纹于 形中央者。用例虽多,然手法多少有异。[6]

形中央者。用例虽多,然手法多少有异。[6]

上述图纹普遍见于墓椁用砖。然据罗振玉所藏砖拓本,尚有阳刻舟中钓鱼、猎虎、骑马、御马车以及人物、房屋、狗等图纹。又,罗氏所藏砖广一尺余,长二尺余,其砖面作斜格、方格缘线,内有龙、牛、豕、树等图像。此类砖是否果为墓中之物不明,然属六朝以前之物,故一并载之,供参考。(第五四图)

第五四图 砖图纹之三

七、结论

余就中国、朝鲜出土之汉魏六朝时代砖之用途、形状、制法、文字与图纹等做出论述。今概括之以作为结论:

1.此类六朝及六朝之前砖系构筑当时坟墓玄室墓壁、顶棚,即椁之用砖。

2.砖纹、椁、冢椁、灵椁、壁垺等词汇为解决当今学界讨论之“椁圹”问题提供有力之资料。

3.通过记于砖之文字,可了解过去汉民族于坟墓之思想。

4.通过砖面文字可证当时书体、字画等。尤可补今日少见之三国两晋时代石碑之缺。

5.通过砖之图纹可证当时汉民族之趣味、时尚,又多少可卜当时艺术之发展进程。

本篇系发表于《建筑艺术》第三〇辑第三五五号(1916年7月)之文章。其中包括与此文章几乎同时以《关于六朝以前之墓砖》为题发表于《考古学杂志》第六卷第一号(1916年7月)之文章。二者内容略同,但多少有所补充,今采用前文。

————————————————————

[1] 滨田耕作(1881—1938),考古学家,京都大学教授、校长,对确立日本考古学的科学研究做出贡献,著作有《考古学通论》《东亚考古学研究》《考古学入门》等。——译注。

[2] 乐浪,汉武帝讨伐朝鲜平其北半部后于今平壤为中心设郡之郡名;带方,后汉末割乐浪郡南部,设新郡之郡名。此二郡长期处于汉族势力范围内,西晋末(313)乐浪先亡,带方次灭,为高句丽与百济领有。——原著夹注

[3] 《宛委余编》系明朝文史学家王世贞所撰。——译注

[4] 《宛委余编》引《古今图书集成·冢墓部》曰:魏兴郡壻水。南历壻山。又东径七女冢。冢夹水罗布。如七星。高十余丈。周回数亩。元嘉六年大水破坟崩。出铜不可称计。得一砖。刻云“项伯无子七女造椁”。

[5] (宋)范致明撰。一卷,不分门目,随事载记,而于郡县沿革、山川改易、古迹存亡考证特详。——译注

[6] 此处关于砖纹之分类与第89页的略有不同,请读者予以关注并做鉴别。——译注