第六章 西安文庙与碑林

目录

序言

一、文庙

二、碑林

三、著名碑帖

序言

陕西省西安府乃过去长安都城之所在,隋唐时代达至鼎盛,然宋元以后远离政治中心不断衰颓。即便如此,因位于人称天府之国之关中大平原中心,于今仍相当繁华,城内规划等堂堂正正,有凌驾北京之势。城内有著名文庙即孔庙,文庙背后拥有大量碑刻之碑林。中国内地都市内必有文庙,故不能称稀罕,然西安文庙规模较壮观,仍具有故都之文庙价值。西安文庙之所以能夸耀于世,在于其碑林保存唐宋以来著名石碑与法帖石刻。

一、文庙

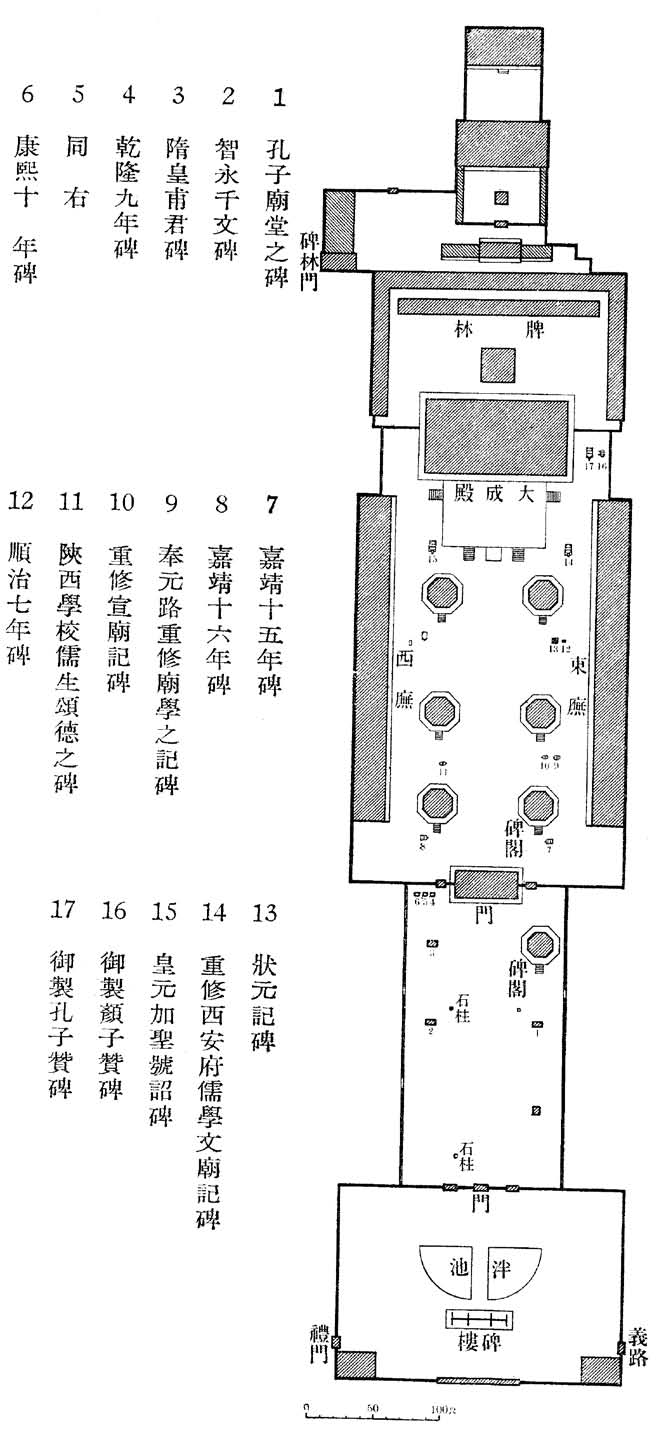

西安文庙并非创立于明代。文庙内可见虞世南孔子庙堂碑,可确证在唐代以前已有孔庙。然今之文庙乃宋代所建,元至元年间扩建,明正统年间知府孙仁又扩建。今所见殿宇门庑等恐于明代扩建时建造。文庙境内正南面有砖筑高大照壁,其中央浮雕精美云龙,照壁上有繁复之斗拱与黄瓦铺葺之顶。此照壁两端有彤壁,即涂朱之墙垣延伸左右,进而折向后方,环绕境内四周。正面无门,门开于左右墙垣,上悬“礼门”和“义路”二匾额。照壁北面立有彩色木牌坊,悬“太和元气”匾额,人称太和元气坊。其后有半圆形泮池,石桥架于上,绕以石栏杆。池中无一滴水,却长有高约四五米大树,蓊郁苍翠。继续前行,可见有三石柱门并列,曰“棂星门”。中门匾额曰“文庙”,东门曰“德配天地”,西门曰“道冠古今”,字系雕刻。进门后有长方形庭院,南北向比东西向长,中间立有刻以怪兽之石制八角柱形华表两对与下列著名石碑:(第八七图)

第八七图 西安府文庙平面图

孔子庙堂碑(虞世南书)

智永千文碑

隋皇甫君碑(欧阳询书)

又,庭之东西垣各开三门。庭内有祭祀地方贤人学者之乡贤祠。庭北有单层三间三户门,其左右有侧门。进门后又有长方形庭院,正面后方双层大成殿巍然屹立,东庑、西庑于左右各伸向前方。有碑亭三对前后整齐并列于由此大成殿与东西庑围合而成之中庭,并安放有清帝御书碑。其配置整齐,规模宏伟,不愧具有关中大都市文庙之价值。

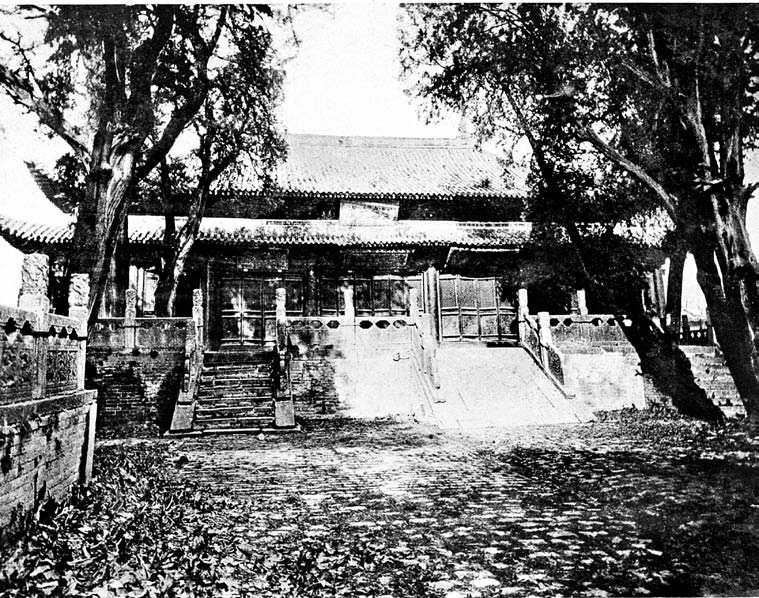

大成殿面阔九间,进深六间,双层大型建筑,屋顶特以黄瓦铺葺,内外皆施以浓色重彩作为装饰,美轮美奂。前面设宽广石坛,左右与东西庑置有颜子、曾子及其他七十子木牌位。大成殿前中亭立有下列元、明、清三代石碑:(第八八图)

第八八图 西安文庙大成殿

明嘉靖十五年碑

明嘉靖十六年记之碑

元奉先路重修庙学之碑(至元十三年)

元重修宣庙记之碑(至元十三年)

陕西学校儒生颂德之碑

清顺治七年碑

明状元碑(弘治十六年)

明重修西安府庙学文庙记碑(成化十一年)

元皇元加圣号诏碑(大德十一年)

清御制颜子赞碑(康熙二十八年)

清御制孔子赞碑(康熙二十五年)

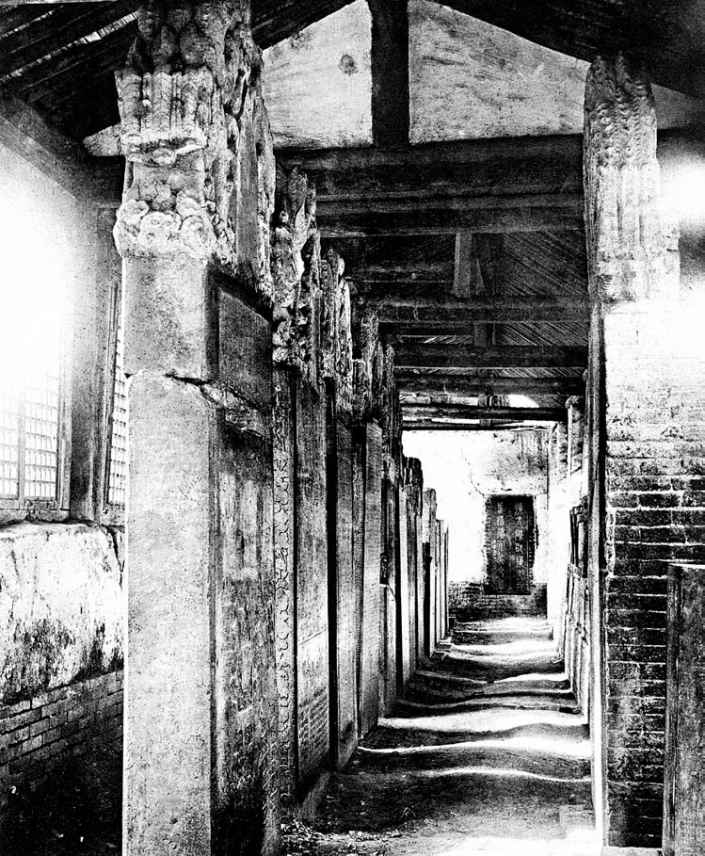

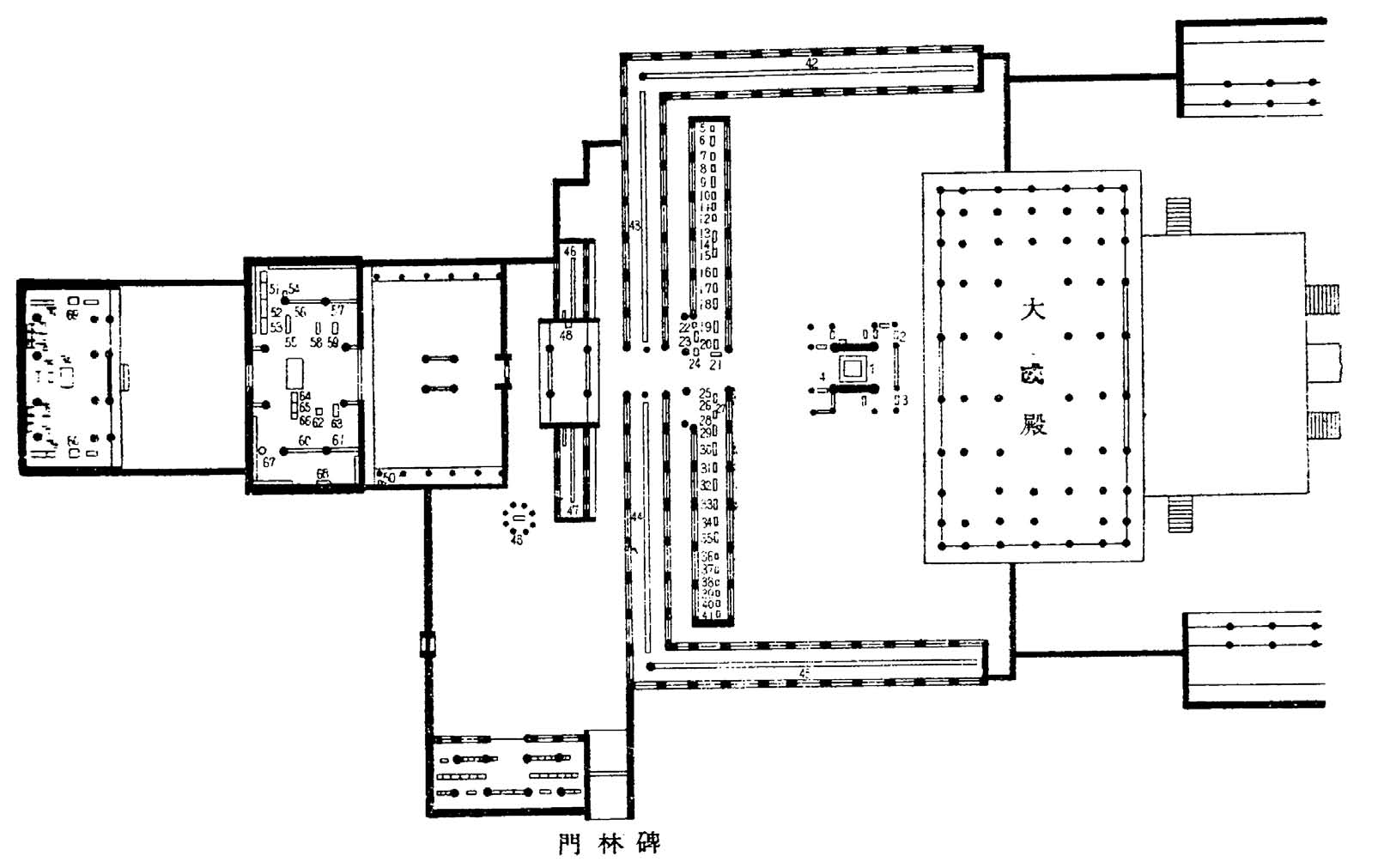

二、碑林(第八九、九〇图)

第八九图 西安府文庙碑林平面图

1 唐玄宗御注孝经碑 2 禹碑 3 重刻岣嵝禹文碑 4 元祐五年京兆府学所移石经记碑 5 大唐□□寺 6 大唐□□寺比丘尼故法琬法师碑 7 夫子庙堂记碑 8 李斯峄山碑 9 梅花堂大书 10 大唐隆阐大法师碑 11 般若波罗密多心经 12 大唐御史台精舍碑 13 重修文宣王庙之记 14 古柏行 15 慎刑箴并序 16 玄圣文宣王庙大门记 17 篆书目录偏旁字源碑 18 大中祥符御制玄圣文宣王赞 19 颜氏家庙碑 20 邠国公功德铭并序 21 嘉庆百寿全图 22 重修孔庙石经记 23 董其昌书 24 瞻学田记 25 汉碑再刻 26 集义之圣教序碑 27 大达禅师碑 28 大唐大智禅师碑 29 篆书千字文碑 30 大唐道因法师碑 31 唐广智三藏和尚碑 32 大唐多宝塔感应碑 33 大宋新译三藏圣教序 34 大金重修府学教养之碑 35 大元重修宣庙记 36 李阳冰篆书先茔记 37 景祐二年碑 38 抄高僧传序 里 争坐位帖 39 李阳冰篆书 40 赵子昂书 里 五岳真形图 41 康熙碑 42 石刻十二经 43 同 44 同 45 同 46 石刻孟子 47 同 48 复修碑林记 49 大唐于君之碑 50 禹迹图 里 中国及诸蕃图 51 康熙帝宸翰 52 同 53 同 54 风癫笔达磨 55 嘉靖圣谕 56 淳化阁名臣帖 57 同 58 康熙壬午鄂海笔 59 崇祯御笔 60 淳化阁名臣帖 61 同 62 嘉庆重修西安府学碑林记 63 大唐冯公神道碑 64 嘉庆御制敬一箴碑 65 寇莱公像石刻 66 风癫笔达磨 67 唐陀罗尼经幢 68 北魏阳刻石佛像 69 果亲王书石刻 70 同 71 康熙帝御赐书碑 72 同 73 同 74 果亲王笔孔子像 75 康熙宸翰 76 康熙帝御赐书碑 77 同 78 同 79 果亲王书石刻 80 同

第九〇图 西安文庙碑林内部

[1] 此平面图文字说明与正文中文字说明略有不同。请读者留意。——译注

碑林位于大成殿后,保存众多石碑。相传宋龙图阁学士吕大忠,惜唐开成年间所刻石经或仆卧榛莽之间,或埋没泥土之中,故于文庙后相地,移立于此地,进而将玄宗皇帝御注孝经碑、颜真卿、欧阳询、褚遂良、徐浩、梦英等所书石碑立于其四周,此即碑林之创始经过。之后明成化年间巡抚马文升、万历年间长安知县沈听之、咸宁知县李得中予以修缮。入清后康熙五十九年候补知县徐朱再次修缮。乾隆三十七年《关中金石记》作者、巡抚毕沅又大力修缮,进一步扩大规模。其后嘉庆十年西安府知府盛惇崇重修及至今日。其间不断追加陈列唐宋以后直至近代之古今石碑,又多方收集淳化阁法帖以及唐宋以后著名书法家法帖石刻,于今几达五百余座。

周汉以来西安一带乃古代文化中心,故为中国古碑最多之地区。可惜多毁于黄巢之乱。宋天圣年间为修堂塔,使用大量石质优良之汉唐碑,甚或用石碑于修建石垣与铺地面石。宋代又有某好事官吏大肆作石碑拓本,得拓本三千余种。无知乡民怒其田园被毁,将许多石碑文字凿去。修缮霸桥时亦毫不吝惜使用石碑。汉代以后石碑因此大抵化为乌有。唯置于碑林者未遭此灾,平安保留至今,实为吕大忠创立所赐,应曰侥幸。

碑林前即大成殿后有碑亭,其中央建有著名之唐玄宗御注孝经碑。

碑阁内尚置有以下石碑:

重刻岣嵝禹文碑

禹碑

元祐五年京兆府学所移石经记碑

碑亭后有东西细长建筑,内存古碑共三十九块,实为碑林中尤物之渊薮。今列举之(碑名有所遗漏):

大唐□□寺比丘尼故法琬法师碑(刘钦旦书)(景龙三年)

夫子庙堂记碑(梦英书)

李斯峄山碑

梅花堂大书

大唐隆阐大法师碑(天宝二年)

般若波罗密多心经

大唐御史台精舍碑(开元十二年)

重修文宣王庙之记(建隆三年)

古柏行

慎刑箴并序(天圣六年)

玄圣文宣王庙大门记(大中祥符二年)

篆书目录偏旁字源碑(梦英书)(咸平二年)

大中祥符御制玄圣文宣王赞(大中祥符五年)

颜氏家庙碑(颜真卿书)

邠国公功德铭并序(杨承和撰并书)(长庆二年)

嘉庆百寿全图

重修孔庙石经记(万历十七年)

董其昌书(万历四十五年)

瞻学田记(至元六年)

汉碑再刻(永和二年、汉安元年)[1]

集义之圣教序碑

大达禅师碑(柳公权书)(会昌元年)

大唐大智禅师碑(史维则书)(开元廿四年)

篆书千字文碑(梦英书)(乾德三年)

大唐道因法师碑(欧阳通书)(龙朔三年)

唐广智三藏和尚碑(徐浩书)(建中二年)

大唐多宝塔感应碑(颜真卿书)(天宝十载)

大宋新译三藏圣教序(云胜书)(端拱元年)

大金重修府学教养之碑(杨换书)(正大二年)

大元重修宣庙记(至正廿六年)

李阳冰篆书先茔记[2](大历二年)

景祐二年碑

抄高僧传序 里 争坐位帖(颜真卿书)

李阳冰篆书(大历二年)

赵子昂书 里 五岳真形图

康熙碑

此类碑由中心线左右分列,四周墙壁嵌有许多颜真卿、怀素、张旭、赵子昂等法帖石刻。

此建筑后面又有第二处细长建筑,其端部伸向前方,形成一凹字状,内部保存著名唐开成年间石刻十二经。

又其后有第三处建筑。由中堂与左右庑组成。中堂内有:

复修碑林记碑(道光廿二年)

东西庑有:

石刻孟子(康熙年重刻)

同

此西庑西北角有八角小亭,内有:

大唐故骑都尉濮州濮阳令于君之碑

继续前行,进小门有第四处建筑。其前面有庭院,其东西成步廊。东廊墙壁嵌有许多隋唐墓志铭:

唐故宣功参军巨鹿魏君夫人赵氏墓志铭并序(元和五年)

唐故银青光禄大夫行内侍员外置同正员上柱国张公夫人雁门郡夫人

令狐氏墓志铭并序(天宝十二载)

隋故逢议大夫宋君志

大唐净域寺故大德法藏禅师塔铭并序(开元四年)

大唐故珍州荣德县丞梁君墓志铭并序(垂拱二年)

大唐故朝散大夫秘书省著作郎致仕京兆韦公玄堂志(元和十四年)

大唐故口州司功参军魏府君墓志铭并序(元和乙未)

大唐故韩君之墓志(咸亨四年)

大唐故集贤直院官果王府未吏程口墓志

故左卫府长史通议大夫宋君墓志铭(大业十二年)

西廊墙壁嵌有万历、乾隆、嘉庆、道光等明清时代小碑。其中极为珍贵者乃伪齐阜昌七年十月所刻地图碑:

表 禹迹图

里 中国及诸蕃图

第四处建筑前东面墙壁有赵子昂书石刻,内部中央龛安放孔子像,左右立“淳化阁法帖”石刻及数十座石碑。其重要者有:

康熙帝宸翰碑

同

同

风癫笔达磨石刻

明嘉靖圣谕碑

淳化阁法帖

同

清鄂海书碑(康熙壬午)

明崇祯御笔碑

淳化阁法帖

同

清嘉庆重修西安府学碑林记

大唐冯公神道碑(柳公权书)

清嘉庆御制敬一箴碑

寇莱公像石刻

风癫笔达磨石刻

唐陀罗尼经幢

北魏阳刻石佛像

继而隔庭院有第五处建筑,内部所置石碑悉为清代制品。其主要碑石有:

清果亲王书石刻

同

清康熙帝御赐书碑

同

同

清果亲王笔孔子像

清康熙帝御赐书碑

同

同

同

清果亲王书石刻

同

碑林至此建筑告结束。然于第三建筑西面,过略广庭院有第六建筑,内部保存明清时代碑三十六座。然不甚精美,且涉繁杂,故不一一罗列。

此建筑之南面有门,乃碑林唯一正门,平日大门紧锁,由官署监督,然门前并列拓本屋四五间,往彼屋去则有人手持钥匙为余开门介绍引导。拓字者每日进入碑林内制作石碑拓本,带回陈列店销售。拓字最多者石碑有颜真卿多宝塔感应碑、颜氏家庙碑、虞世南之孔子庙堂碑、欧阳询之皇甫君碑等;法帖类有颜真卿、张旭、怀素、米芾、赵子昂、董其昌等墨宝与淳化阁法帖等。每日至少有四五位拓字者,将需求最多之相同石碑从早到晚拓印几十张。其操作方法粗暴不堪,全无责任感。如此一来特意保存之贵重石碑于漫长岁月中自然磨损,所刻文字渐渐瘦削,当时之笔意全然无法辨别。而且自私之拓字者一时拓取大量著名石碑,待文字处处损毁后自称自身所持拓本为旧拓,售予好事者。如此年年岁岁逐渐磨损,拓本因年代久远益显珍贵,如明拓、元拓、宋拓等售价日高。宋拓等价格惊人,往往以数十两、数百两白银为单位飞涨。即便中国官员心平气和如许,然亦有人为之担忧,自每年旧历十一月至严冬季节禁止一切拓字者进出,目的乃防止天寒石碑冻坏。拓本屋通常选择碑林中优秀碑帖,以一套五十五种出售。然毋庸置疑,有时亦应客人需要分离出其中一至二种销售。

三、著名碑帖

兹就众多石碑、法帖中著名者与有时代性之代表作进行阐述。

峄山石刻 峄山巍峨耸立于山东省邹县东南十里处,山上原有秦二世皇帝与丞相李斯所书石刻,然为后人焚毁。宋人郑文宝自其师徐铉获得该摹本,于淳化四年八月勒之于石,置于长安国子监,此即峄山石刻。过去他地亦有许多其他峄山碑摹刻,然人曰于长安者为第一。余于山东省泰安府岱岳庙见李斯所书泰山石刻残片,又得李斯所书琅邪台石刻墨本,似觉与真物相比缺乏高雅风韵。恐系再三摹刻斯碑精神已逝。

智永千文碑 智永系王羲之第七代孙,其书绝妙,得家法真传,隋唐年间成学书者宗匠。据传当时求书者如市,其家门因屡蹴洞穿,不得已以铁板裹之。过去曾印刷八百本正楷草书字帖以千文出售。此石刻乃由宋大观年间长安雀氏所藏真迹摹刻,然似有可斟酌余地。

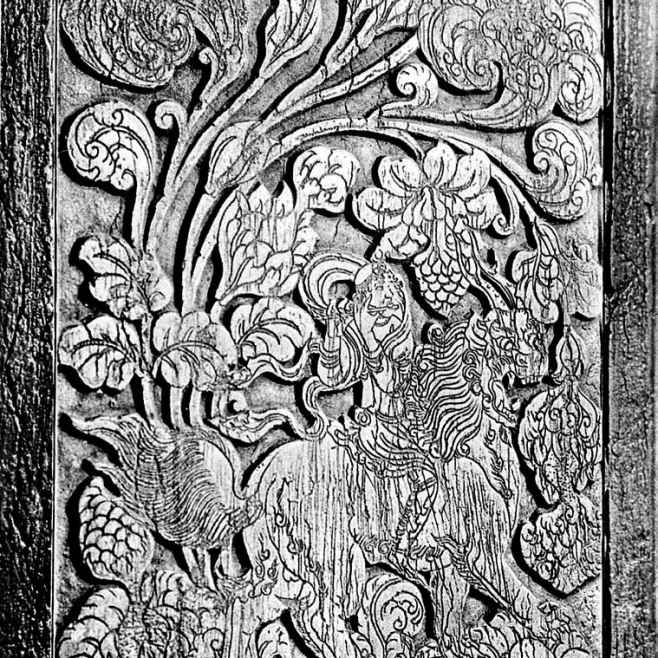

隋柱国左光禄大夫弘义明公皇甫府君碑 此碑系于志宁撰文,欧阳询所书,字体清俊,与九成宫醴泉铭一道乃可窥其书法堂奥之贵重遗物。唯因后世拓字者多,石面显著磨损,笔意大减,为憾。(第九一图)

第九一图 隋柱国弘义昭公皇甫君碑

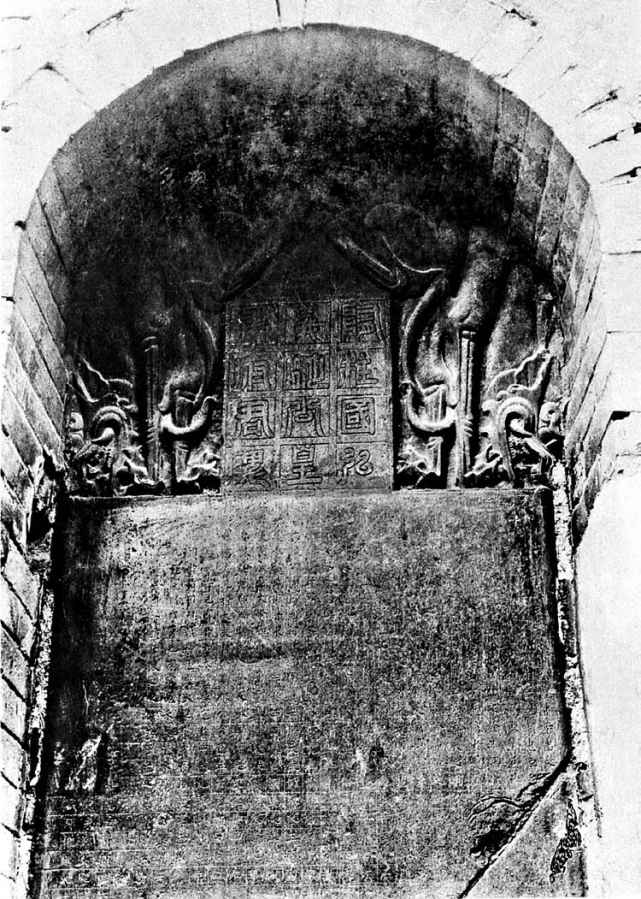

孔子庙堂之碑 众所周知,虞世南系唐初著名人物,于书道方面亦传智永法师之法,为时人所重。此碑系虞世南武德九年奉敕撰文并书写者。碑成后其拓本呈太宗,太宗特赐王羲之黄银印一枚,故毋庸置疑为其得意之作。惜于贞观年间碑成后仅拓数十张颁赐近臣,文庙即遭祝融,此碑烧毁。其后则天武后于长安年间再刻,又不知何时消失,存于今者乃宋初王房超复刻者。如此反复重刻,虽留字迹原貌,然其精神、气魄已不复原物所有,为憾。碑高七尺七寸,广四尺二寸(据《金石萃编》),上刻螭首,然多少缺失雄健气概。今此碑左右侧与上方以砖覆盖,以防雨露侵蚀。(第九二图)

第九二图 唐孔子庙堂碑

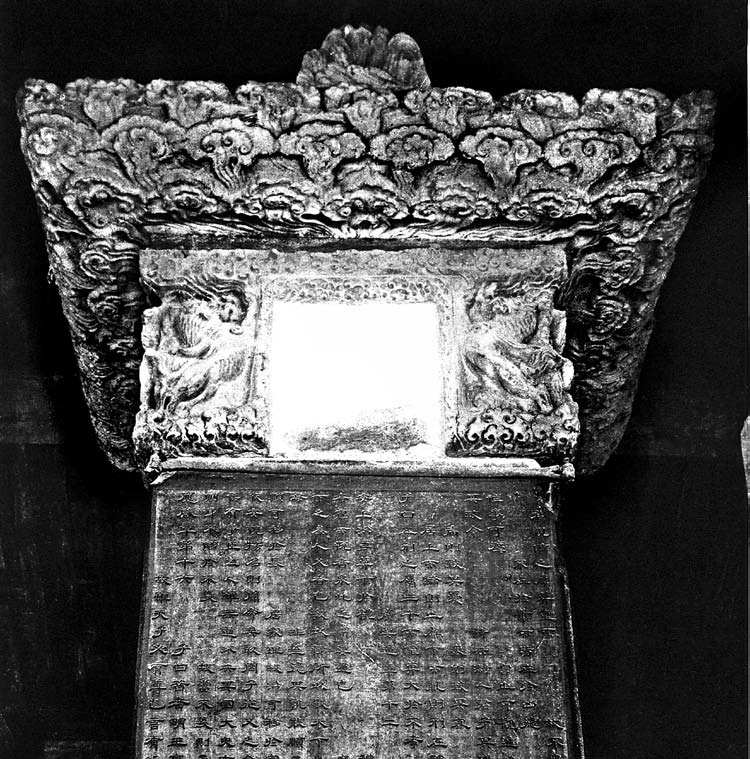

玄宗御注孝经碑 通称石台孝经,系天宝四年玄宗作序并注,书体为八分书,皇太子以篆书题写碑额。其规模之大,制作之精良,为余于中国所见数千石碑中无可比肩者。碑立于广六尺七八寸、高一尺四寸方石台上,由四块四尺三寸见方、高十尺八寸五分之大石四面围合组成。其上载有高二尺五寸许之额石,额四周浮雕狮子与云气纹。其上又载有宽大盖石。此盖石厚一尺许,刻满云纹。其顶上又置有高一尺许之头饰石。全高约十六尺四五寸,气象雄浑,样式富丽,实为盛唐艺术之精华。尤于台石四周各作二格狭间[3]形状,内阴刻奇兽,外阴刻宝相花纹,更为精彩。书法丰腴秀丽,与著名玄宗御书“纪泰山铭”一样值得观看。(第九三图)

第九三图 唐玄宗御注孝经碑

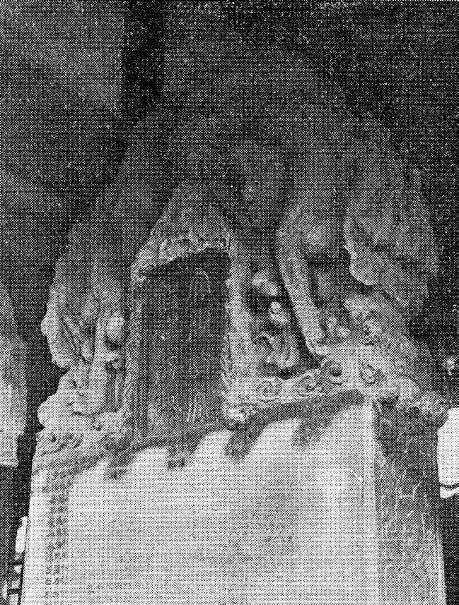

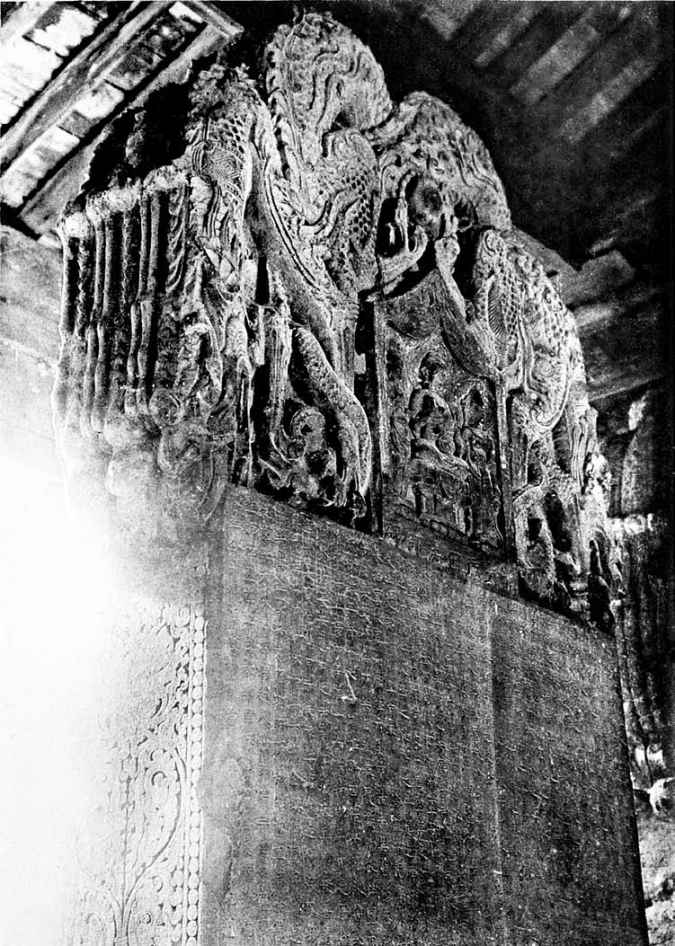

唐大智禅师碑 此碑系严挺之撰文,开元年间人称分隶[4]第一大师之史维则以篆书题写碑额与以八分书题写碑文,于开元二十四年九月所建。作为普通石碑其螭首壮丽精美,实与多宝塔碑一样为古今杰出者。碑首刻龙形,六朝时代已然有之,然犹不免多少带有古拙之风。入唐后该造型忽然迅猛发展,手法精练,气象雄伟,臻于空前绝后之妙境。此碑实为精品中之精品,美碑中之美碑,尤于碑侧富丽宝相花纹中阴刻飞天、迦陵频伽鸟、凤凰等,将唐代技法发挥至极致。赞其为普通石碑中之女王绝无不当。书法亦丰润,不辱开元第一之名声。碑广四尺,全高十一尺五寸。(第九四、九五图)

第九四图 唐大智禅师碑

第九五图 唐大智禅师碑侧面图案

大唐三藏圣教序碑 此碑文三藏圣教序由太宗皇帝撰写,咸亨三年由弘福寺沙门怀仁集晋右将军王羲之书摹刻于石而成。由于集字而成,并非无些许之憾,然因之得见羲之书法堂奥,属无上至宝,自古珍重异常。其碑广三尺二寸五分,全高十一尺六寸,上刻有螭首。

大唐故翻经大德益州多宝寺道因法师碑 此碑广三尺四寸八分五厘,全高十尺三寸三分,螭首极壮丽,碑额上浮雕释迦三尊,更于其上圭首内刻天人,碑侧刻宝相花纹,将唐代技法发挥得淋漓尽致。碑文由李俨撰,欧阳通正书书写,于龙朔三年十月所建。欧阳通乃欧阳询之子,其书之妙当时与乃父齐名。人称大小欧阳。然其书者今唯存一碑。

此碑背面刻有宋咸平元年众人赠著名篆书家梦英诗三十一首,碑额刻梦英真像。此为宋代直接利用碑背之肇始,做法甚为经济。(第九六图)

第九六图 唐道因法师碑

隆阐法师碑 此碑螭首缺损八分,天宝二年十二月建,广三尺一寸,高五尺六寸,撰者、书者皆不明。书为行体,存有羲之圣教序之笔意。此碑尤为值得关注者乃其侧面阳刻最为优雅之宝相花纹。碑背有宋乾德四年四月镂刻,郭忠恕真、行、草三体之“黄帝阴符经”。此亦古碑经济利用案例之一。此郭忠恕为宋初人,欧阳修推崇为李阳冰之后篆书第一人。(第九七图)

大唐西京千福寺多宝佛塔感应碑 此碑由岑勋撰文,颜真卿正书书写,徐浩题额而成。碑样式、手法颇优秀,螭首精妙无比,可称千古珍宝。碑广三尺四寸九分,厚一尺五分,全高九尺四寸五分,系天宝十一年四月二十二日所建,故至今有一千一百五十六年历史,然刻画犹鲜明,保存极为良好。恐颜真卿为大忠臣,且善于书法,后世景仰爱护,磨损亦随之减少之故。此碑于颜真卿壮年建成,故相较他者笔画稍瘦,呈稳健娟秀之态。(第九七图)

第九七图 唐多宝佛塔感应碑

此碑背刻“楚金禅师碑”。楚金禅师系建造颜真卿书写之多宝塔之人,故其死后由此因缘刻其碑文于多宝塔碑背面。贞元二十一年刻。此亦经济利用石碑之较佳案例。由沙门飞锡撰文,吴通微正书书写。

颜氏家庙碑 堂皇大碑,广五尺,厚一尺八分,全高十一尺许,四面刻字。系颜真卿为立于父庙自撰自书者,乃其晚年所作。书体庄严端懿,其特色得以最佳发挥。其正书后人推崇为古今第一,加之碑额由周汉以来篆书第一人李阳冰题字,可称其为书之双绝。螭首固然雄伟壮丽,然相较唐碑属普通之作。

广知三藏和尚碑 此为真言七祖之一、长安大兴善寺不空三藏之碑,碑文由严郢撰,徐浩书,建于建中二年十一月十五日,高十尺一寸五分,碑首雄浑壮丽,然非特别杰作。

大达法师玄秘塔碑 广四尺三寸五分,厚一尺一寸三分,全高十二尺三寸,会昌元年所建。裴休撰文,柳公权正书书写。柳公权初学于王羲之,后遍览众人书法,体势转雄劲而柔媚,自成一家,极度为时人所重,公卿大臣等以未得柳书作父母碑为不孝。此碑最为庄重刚健,其正直不阿之气概自然流露笔端。螭首亦颇壮丽,碑额边框绕有美丽云纹,碑侧宝相花纹间刻异兽,意趣雄浑富丽。

此外,唐碑有御史台精舍碑、邠国公功德铭碑、法琬法师碑等,但无特别可观之处,故从略。然彼螭首皆雄浑壮丽,尤其邠国公功德铭碑碑侧刻有巨大宝相花纹。李阳冰篆书之“先茔记”亦为可关注石碑之一。

篆书千字文碑 此碑系乾德三年十二月即宋初所建,样式、手法犹存唐遗风。螭首之雄浑壮丽,碑侧图纹之瑰丽,实为宋代第一杰作,然与大智禅师碑、多宝塔碑终无法比较。盖中国艺术整体于唐至鼎盛,而后相继衰退,及至今日,故此碑劣于盛唐碑,乃时代变迁不得已之事。碑面刻李阳冰生后、人称篆书第一人梦英之篆书千字文,碑额由袁正己隶书题写。广三尺六寸一分五厘,厚一尺八分,全高十尺七寸五分,碑背刻乾德五年九月陶壳撰、皇甫俨正书书写之篆书千字文序,内有夸赞梦英“史籀没而葵 作,阳冰死而梦英生”语。总之,此碑中梦英之篆书、袁正己之隶书、皇甫俨之正书皆当时一代名书,后人难以企及。

作,阳冰死而梦英生”语。总之,此碑中梦英之篆书、袁正己之隶书、皇甫俨之正书皆当时一代名书,后人难以企及。

篆书目录偏旁字源碑 宋咸平二年六月所建,刻梦英书并自序。广三尺四寸七分,厚九寸,高十尺许,螭首式样、手法与前碑相伯仲。此碑后有宋至和元年四月文彦博等联名署刻之“京兆府小学规”。篆额左右阳刻牡丹、唐草图纹。

摩利支天经碑与黄帝阴符经碑 宋乾德六年所建,上刻摩利支天经,下刻黄帝阴符经,前者右阴刻李奉珪画摩利支天像,后者右阴刻翟守素画黄帝问道于广成子像,皆可窥宋代绘画技法之堂奥。书为袁正己得意之作,有欧阳询遗风。此外宋碑有新译三藏圣教序(端拱元年十月)、元圣文宣王赞(大中祥符元年十一月)、慎刑箴(天圣六年)、重修文宣王庙记(建隆三年八月)等,但不甚重要。宋初犹存唐余风,螭首图纹等虽雄浑壮丽,然随时代变化手法陷于固定,呆板繁杂。

大金重修府学教养之碑 此碑建于正大二年十二月,刘渭撰文,杨焕正书书写,张邦彦篆书碑额题字。广二尺九寸五分五厘,厚七寸五分七厘,高约七尺七寸八分,螭首已大半缺损。碑上部阴刻云纹,侧面粗大花草图纹中刻狮、马等,犹多少可见唐代遗风,然手法颇劣。

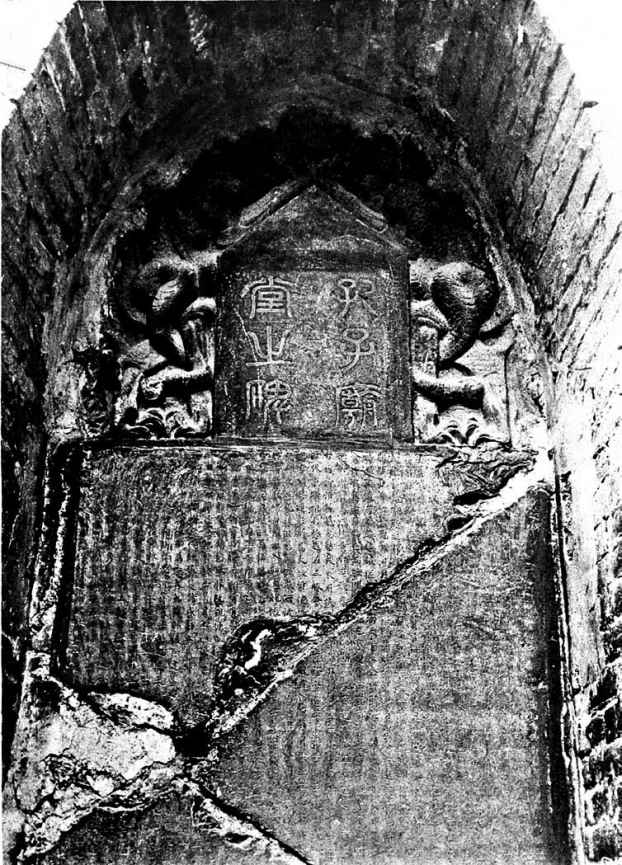

大元重修宣圣庙记碑 此碑为至正二十六年三月建,董立撰文,张仲书写,王武篆书题额,广三尺一寸三分,厚八寸一分,高六尺八寸三分,碑首呈扁圆形,碑额左右分刻麟凤,侧面刻粗大宝相花纹。可见元代手法。

皇元加圣号诏碑 此碑立于文庙大殿前,上部正书元大德十一年七月十九日加圣号诏,其边框刻云龙纹,其下部刻皇庆二年五月赵世延撰并正书之跋。边框绕以宝相花纹。敕碑用云龙纹盛行于元代中国,然此碑等盖为其始。螭首、龟趺皆完整,相较唐碑略带异形,盖脱离典型手法,略别开生面之故。广四尺九寸九分,厚一尺三寸一分,高十三尺许。龟趺高三尺,长八尺四寸,乃发挥元代技术真髓之大作。(第九八图)

第九八图 皇元加圣号诏碑

此外,大成殿前庭院有重修宣圣庙记碑与(至元十三年九月徐灵撰、正书、篆额)奉元路重修庙学记(至正六年十月虞集撰、王守诚书、苏天爵篆额)碑。龟趺、螭首皆具,略带轻快之风。(第九九图)

第九九图 元奉天路重修庙学记碑

重修西安府儒学文庙记碑 此乃明成化十一年建,广一尺二寸五分,高十五尺许。立于高二尺六寸四分、长八尺六寸五分之龟趺上,颇硕大。然螭首过大,缺乏匀称美。文字为行书,边框刻宝相花纹。龟鼻尖略颦,系清代通行手法之魁首。

此外,明碑中有嘉靖御制敬一箴碑、崇祯御笔碑等。其碑额左右与边框皆阳刻龙纹。又,弘治十六年状元记碑立于刻有奇异图纹之台座上。此手法于中国极为罕见。

康熙帝孔子赞碑 清康熙二十五年七月建,广三尺九寸七分,高十四尺许,龟趺高二尺一寸,刻康熙帝御制御书孔子赞,左右侧浮雕云龙。螭首过小,观感不佳,龟刻手法亦难以感佩。此碑邻近有康熙二十八年五月建康熙帝御制御书颜子赞碑。比前者稍小,手法几乎相同。

此外还有圣祖、世宗、高宗等御书碑,然可观者少,从略。

以上就文庙与碑林中重要石碑进行论述。其他可注目者有石刻十三经与淳化阁法帖。

石刻十三经 如前述,建于凹字形长方体建筑内,自中央向左右延升各约七十五尺,再向前方弯曲约百尺,每石广三尺许,厚九寸,高七尺许,两面阴刻文字,下有地覆石,上有盖石。此即刻于唐之十二经。清代又补刻《孟子》,共十三经。此十二经即《周易》九卷、《尚书》十三卷、《毛诗》二十卷、《周礼》十二卷、《仪礼》十七卷、《礼记》二十卷、《春秋左氏传》三十卷、《公羊传》十二卷、《穀梁传》十二卷、《孝经》一卷、《论语》十卷、《尔雅》三卷(十二经共六十五万二千五十二字)。唐文宗太和四年应郑覃发提议,召宿儒硕学为正经籍之误谬,成永世之典范,勒经于石。于太和九年开工,开成二年冬上呈其拓本。此宏大工程不足三年即完工。石碑初置于国子监,宋代空弃草莽中,久叹不遇。元祐年间吕大忠移此文庙后,造建筑,图保存,即此碑林之滥觞。康熙二年又刻孟子于八石,置于其后建筑内,共成十三经。总之,唐代石经几乎全部完整保留至今,实属罕见。

淳化阁法帖 众所周知,宋淳化三年奉太宗命将历代帝王名臣等手书勒于石者进行再刻。此外,法帖类著名者有张旭草书《千字文》断片、《心经》、《肚痛帖》、怀素《圣母帖》、《藏真贴》、《律公贴》、《草书千字文》,颜真卿《争座位帖》,米芾《天马赋》,苏东坡《集陶潜归去来辞》,赵子昂《天冠山诗》,董其昌《徐公家训》等。因为世人熟知,且叙述篇幅过大,从略。

如前述,西安文庙设施较宏伟,与碑林一道对保存唐宋以后众多名碑名帖尤为著名,研究此类碑文,不仅能详尽书法变迁,而且能明确唐以后石碑形制、样式沿革,窥探历代技法堂奥之一斑。对此点自觉兴味别样盎然。中国内地于汉魏六朝碑可推举曲阜文庙、济宁州文庙,于六朝以后经幢墓志石等可推举河南存古阁等,然集众多碑帖于一区域内者,除西安文庙、碑林外别无其他。此即予余别样兴味之缘由。

本篇曾连载于1909年7月《时事新报》《文艺周报》中。

————————————————————

[1] 此碑名似不像原碑名。译者未能亲赴该碑林调查,但根据《汉碑整理》(http://wenku.baidu.com/link?url=fMN4yNXoqbIkpoBqwbv75QLuw RLLVSnkcewaNUlsvgOvru1fiDwh)和《汉碑集释》(http://wenku.baidu.com/link?url=6GRfF gUCAS02QGLufbktk8bqA-RycI-1UySO)可知,迄今为止发现的建于汉永和二年(137)的石碑仅有《汉敦煌太守裴岑纪功碑》一碑;建于汉汉安元年(142)的仅有《伯天□作寿石堂刻石》一碑,不知该“汉碑再刻”是否指此二碑?——译注

[2] 亦称(李阳冰)《拪先茔记》。——译注

[3] 格狭间,亦称香狭间,系施以古代坛、台等侧面与窗户等。上部为火灯形、下部为碗形、由曲线组成的装饰性刳形。古称牙象或眼象。——译注

[4] 指八分书和隶书。《隶释·汉安平相孙根碑》洪适释:“今之言汉字者则谓之隶,言唐字者则谓之分,殆不知在秦汉时,分隶已兼有之。”元揭傒斯《赠吴主——并序》:“国朝分隶谁最长,赵虞姚萧范与杨。”清钮琇《觚剩·石经》:“按六朝以前用分隶,今石经皆正书。”——译注