第十一章 蓟县独乐寺

——中国现存最古老之木构建筑与最大塑像

目录

序言

一、山门

二、观音阁(大士阁)

三、观音阁与山门之建造年代

结论

序言

1931年5月29日余与工学学士竹岛卓一一道,在居住北京(时称北平)之建筑师荒木清三、照相师岩田秀则陪同下驱车前往东陵(清顺治、康熙、乾隆、咸丰、同治诸帝陵所在),途中路过蓟县县城,偶然间隔一方砖墙看见道路左边立一单层门。余一瞥即知其为古建筑,停车由旁边小门进入,见单层四角攒尖顶山门悬一匾额,题“独乐寺”,门内左右二金刚力士对立。继而见双层高大建筑,即观音阁巍然挺立,其内部安置高五十余尺之十一面观音立像。建筑样式明确显示其系辽代建筑,由此可知其雕刻亦与建筑同步进行。于此发现中国最古老之辽代木构建筑遗存纯属意外,甚喜。而因须急速赶往预定之目的地东陵,故决定于返程途中调查此伽蓝。余为调查东陵原仅准备胶片三十打,而于东陵一地此胶片已全部用完,故与当时东陵马兰峪之一家照相馆商量,请求让渡一些胶片,但仅得一打。其中半打用于拍摄东陵,仅留半打准备用于6月5日返回独乐寺时拍摄。所幸荒木多少留有一些胶片,故借用并委托岩田拍摄,然其成果不彰,无法充分拍摄。而且因时间关系须赶往北京,故余除拍摄半打胶片并在此示于诸位外,仅就该寺做简单记述,两建筑之平面实测工作主要由竹岛进行,无暇详细研讨。

于此先观看独乐寺山门与观音阁,说明其内部佛像,其次论述该建筑之营造年代。

一、山门

单层三间一户,四角攒尖顶,恐为古制遗存。立低矮石坛上,前后设一台阶。柱有圆凸部分,斗拱为双跳斗拱,肘木之圆曲形由凹曲线连弧构成,使用斜切端面之拳端[1],以薄形实肘木支撑圆椽,附壁第二、第三、第四出肘木由通肘木浅刻而成。斗拱间又容双跳斗拱,但与柱上斗拱手法多少有异。

屋檐为双椽结构,地椽圆,飞檐方,如一般所见。然此系后世修缮。屋檐出度小,且木料尺寸规格亦小。

柱贯[2]两端垂直切除,且无台轮,系古制。位于柱与横木之间之装饰斜撑与位于柱腰之栏杆系后世补加。中间悬匾额,题“独乐寺”三字。

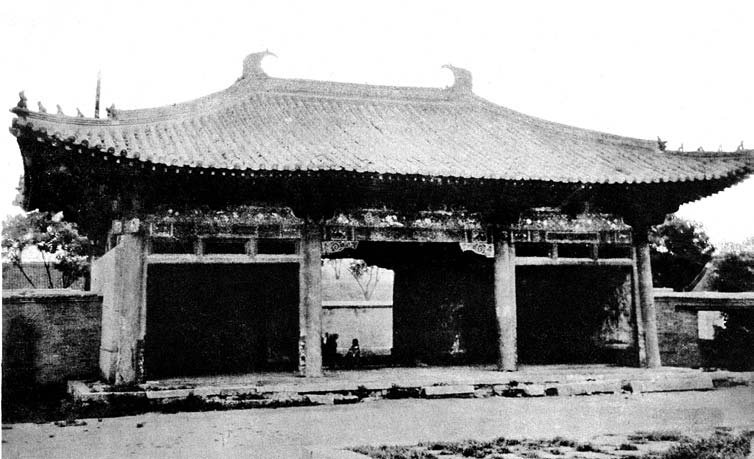

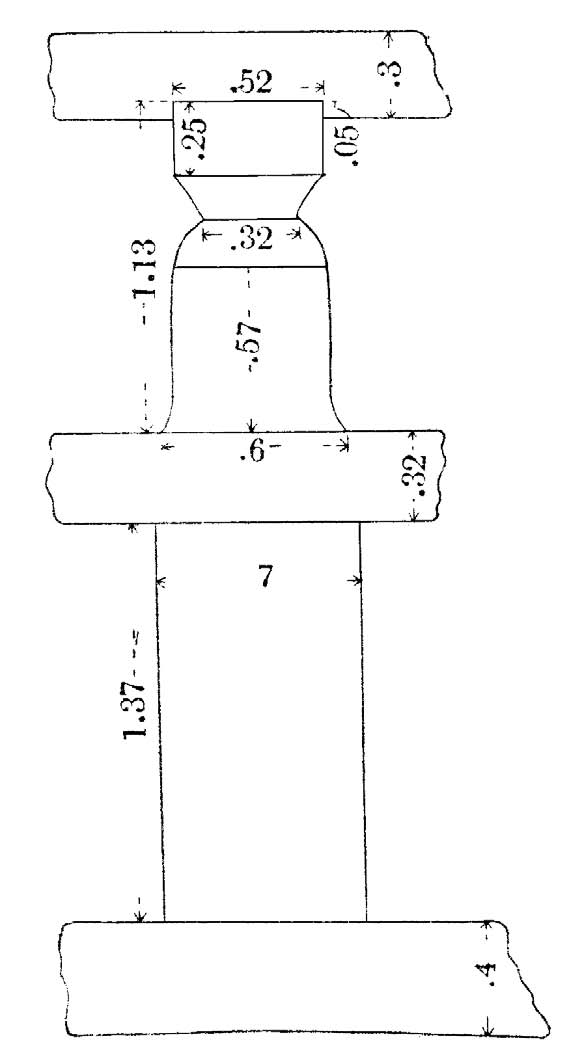

地面铺方砖,藻井处无板,椽子暴露,架双层虹梁,其上载有板蟇股,以短束柱与三斗、通肘木支撑檩与脊檩,由双层虹梁各端斜出短柱,支撑脊檩与横梁。此亦系古制。(第一一五图)

第一一五图 独乐寺山门

屋顶由圆瓦、平瓦交错铺成,位于屋脊两端之鸱尾颇有古韵,与辽代建筑、山西省大同上下华严寺大雄宝殿与薄伽教藏殿鸱尾相似。恐系当初遗制。四隅垂脊翘檐上并列走兽,此恐后世补加。

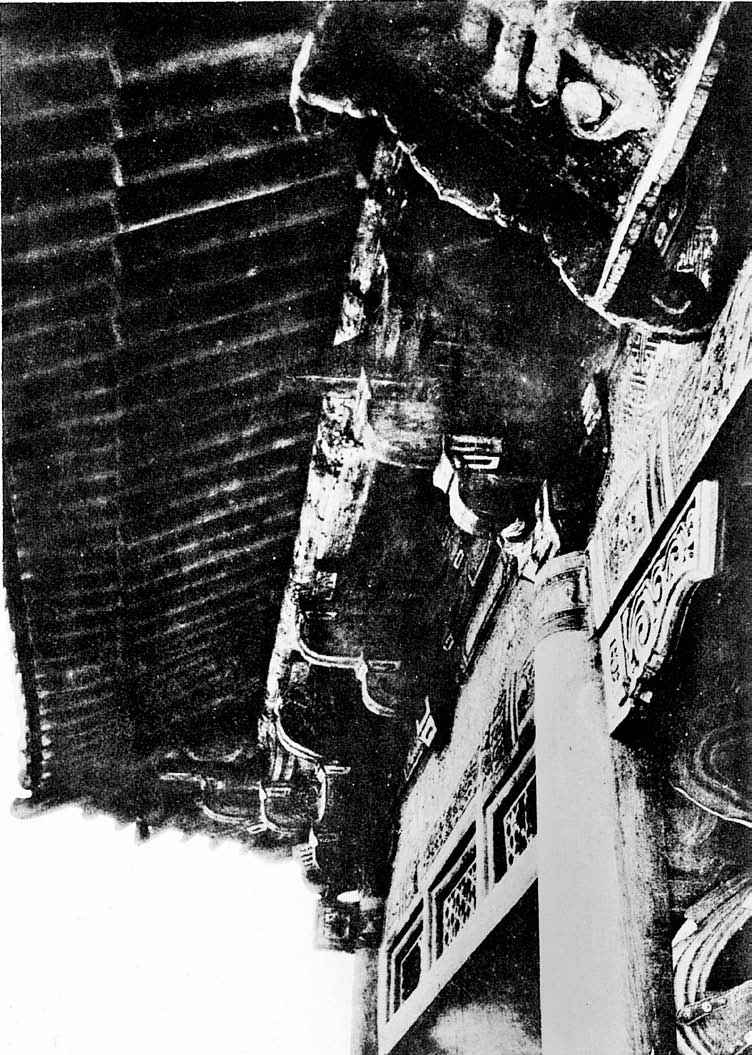

内外木材皆施以简单色彩,左右侧壁内面描四天王,为后世所作。门内前方左右置有金刚力士。咸高约十六尺,虽为后世修缮补彩,然依旧面貌雄伟,作阿吽状,戴宝冠,着胸饰,携金刚杵,扼腕,劈张双腿,较好显示肌肉张弛状,颇为写实塑出天人腰裙之褶襞与其飞动之感觉。即便属后人补加修缮,其大致姿势、态貌亦保持当年手法,与建筑物共属辽代所作。(第一一六图)

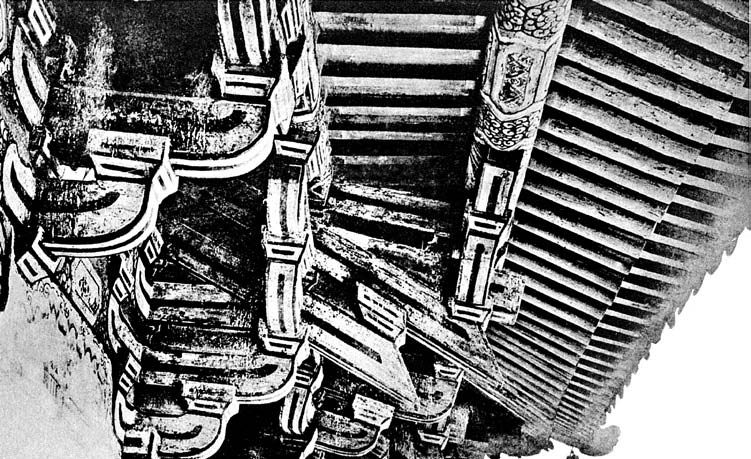

第一一六图 独乐寺山门细部

二、观音阁(大士阁)

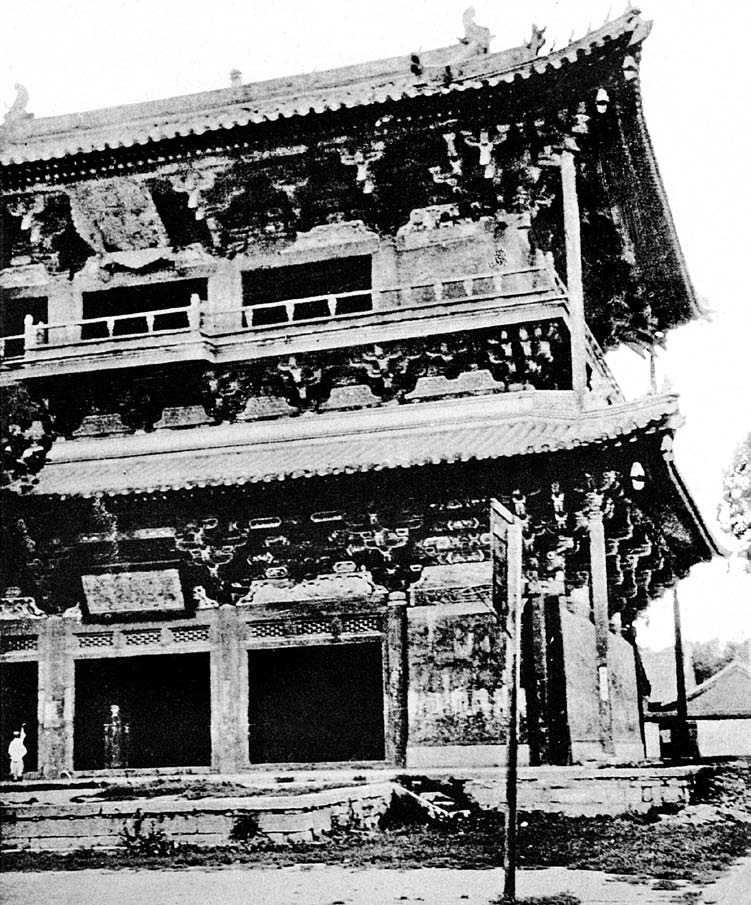

面阔五间,进深四间,双层重檐歇山顶大佛殿,立于石坛上,前面设月台。至近世因上下层屋檐全部修缮,以至屋檐出度过短,椽子失于纤细,与斗拱及其他大尺寸部件不般配,严重损害建筑物美观,实为可惜。

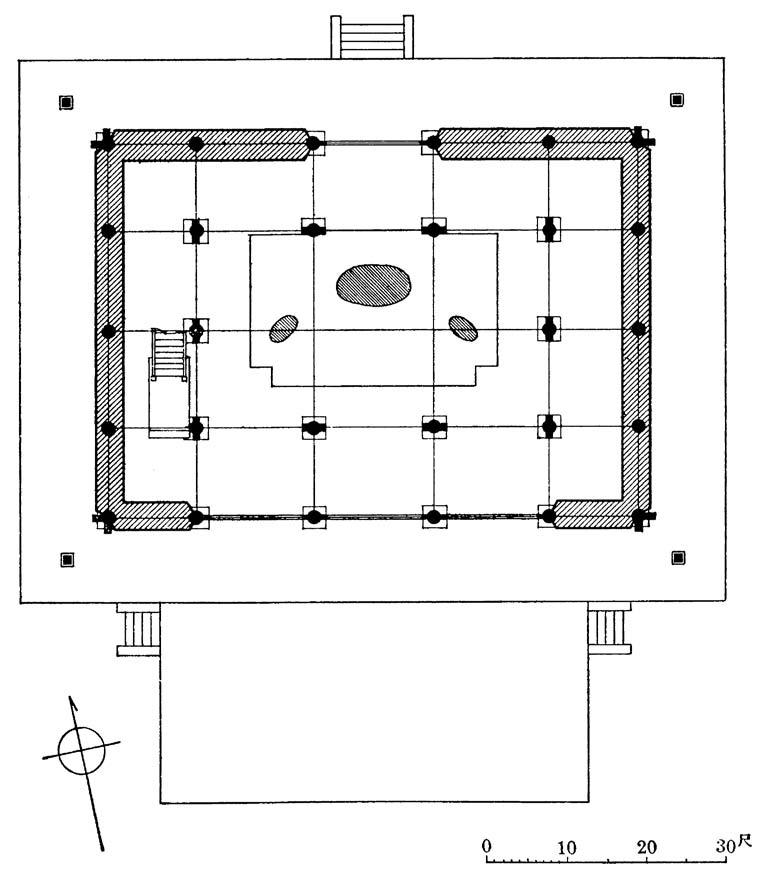

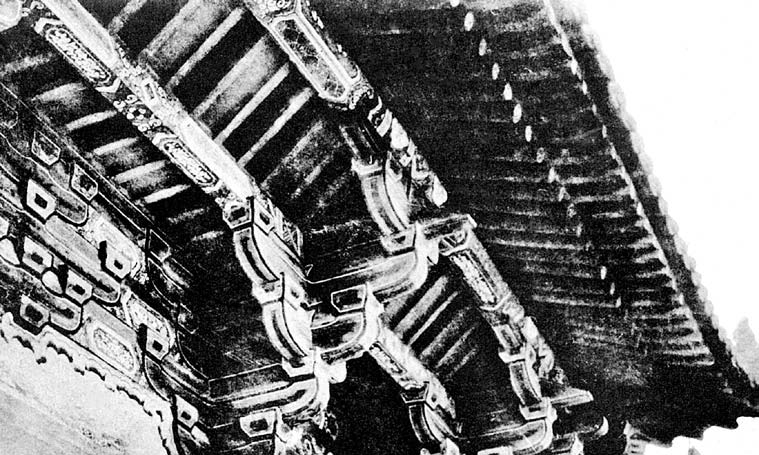

一层前面中央三间,南面中间一间为入口,两端二间与东西北三面为砖壁。柱粗大,有圆形凸起,不用台轮。斗拱为四跳拱,如金刚门,有带连弧形之圆曲形肘木与斜切端部之拳端及低矮实肘木,以断面呈圆形之圆檩支撑双层椽屋檐。其小藻井与支轮乃后世修改,然略保留当时风貌。双跳斗拱之肘木以及附壁肘木皆由通肘木做出,与金刚门相同。(第一一七图)

第一一七图 独乐寺观音阁平面图

中央三间斗拱间有三层肘木之平斗拱,然其下方不用斗束或板蟇股之类物件,似乎斗拱尚未完成,使人略感不足。又,端部间全部缺失平斗拱。

屋檐地椽圆,飞檐方,然如前述为后世改建,颇呈贫弱之态。

前面三处入口今无门扉,门框上方与藻井间有带花雕之窗棂,系当年所建或后世补建不明。

二层亦面阔五间,进深四间,中央前三间为入口,其他间为墙壁,四周设回廊,以双跳斗拱之腰拱支撑,绕有回栏。二层斗拱为四层斗,第三、第四斗使用双层尾棰,尾棰端部被斜切去。又有垂直切去端部之拳端,亦为古制。柱贯端部亦同样被垂直切去。

斗拱间使用二跳斗拱,其下缺斗束或板蟇股类,与一层相同。

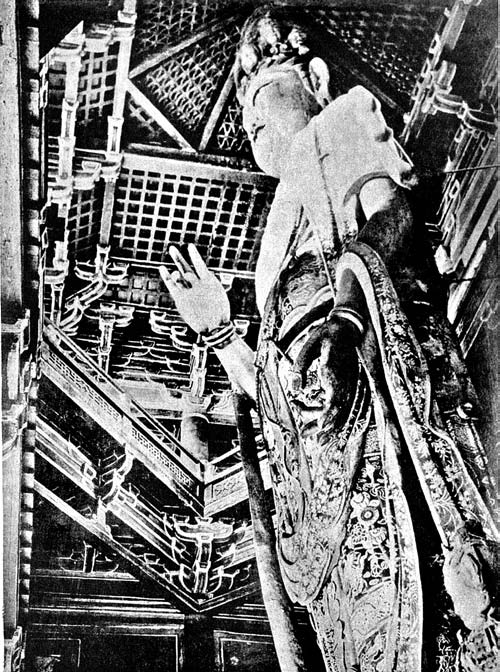

内部四周一间开放,作为外殿[3],中央三间二面为内殿[4],设置唐代式样圆曲形佛坛,绕有栏杆。颇似古代样式,是否系当年所作不明。坛上中央安置高五丈余之立观音像,其左右安置高约十尺之肋侍菩萨立像(疑为“梵天与帝释天”)。(第一一八图)

第一一八图 独乐寺观音阁前面

殿内因安置如此大型佛像,故内殿一层藻井部分洞开,直通二层,形成双层结构。第一层使用双跳斗拱,周围绕有栏杆,其间有雷纹形木棂。其手法令人联想至日本法隆寺金堂、五重塔与东大寺法华堂佛坛之栏杆。第二层以扁六角形状割开地板,亦以双跳斗拱支撑栏杆。栏杆中端横木、下端横木间设复杂雷纹形木棂。斗拱间亦使用双跳斗拱,以板蟇股类奇异斗束支撑斗拱。通过设于大殿西面之木楼梯可上下于一层与二层,可巡览观音大像之腰部与胸部四周。(第一一九、一二〇图)

第一一九图 独乐寺观音阁细部(上层)

第一二〇图 独乐寺观音阁细部(下层)

大殿上层藻井乃木格藻井,以四跳斗拱支撑,尤于大像上部作八角锥形,各隅梁间作三角菱形。

上层外面绕有回廊,以三跳斗拱支撑,尤于前面中间部分作出宽广空间,整体设栏杆。

内外皆以色彩装饰,然颇简朴。唯外部柱贯、通肘木、圆檩、小壁等彩绘图纹,系后世补加。(第一二一图)

第一二一图 独乐寺观音阁内部

屋顶交错铺葺圆瓦与平瓦,犹存据认为系辽代之巴瓦与唐草瓦。屋脊中央有塔状物,两端置鸱尾。垂脊下方端部置垂吻,上方置走兽。因无法靠近观察,故不能确定年代。

安置内部之观音立像系塑造,大致测量下层地面至上层地板高三十三尺八寸,上层地板至大虹梁下端约十五尺,从此至观音顶部约三尺,故像高约五十一尺。塑像有如此高大者他处未见。虽经后世修缮上彩,然其大体姿势犹存当年风貌,匀称规整,面相显露温和端庄之态。(第一二二图)

第一二二图 独乐寺观音阁本尊头部

观音大像前左右站立肋侍菩萨(疑为“梵天与帝释天”)立像,咸高约十尺。可惜右侍(正对为左)失右手,左侍伤右眼,失左手。

今观察两肋侍菩萨,相貌温和、雅致、端庄、秀丽,姿势齐整,衣纹褶襞颇写实而稳健,后世修缮少,保留当年样式。唯彩色图纹系近代改描,然大体保存既往风貌。其样式犹存唐代遗风,可窥见日本宁乐时代雕刻余韵。实为现存辽代最古老之遗作,亦为无可比俦之杰作。(第一二三图)

第一二三图 独乐寺观音阁本尊右肋侍

三、观音阁与山门之建造年代

余一见即知观音阁与山门系辽代建筑,然今寺内石碑无存,问当地小学教师所建年代,其回复不得要领。回北京后赴中国营造学社向朱启钤与阚铎两先生讲述发现辽代建筑之始末,不久阚铎先生见示光绪《顺天府志》所载摘要:

独乐寺在州治西南寺不知何时创建辽时沙门圆新居之据感化寺窣堵波记 统和二年僧谈真重修有统和四年翰林院学士承旨刘成撰碑盘山志中有杰阁设大士像相传盘山舍利塔神灯自塔而下先独乐而后及诸佛刹云蓟州志顺天府志二十五蓟州

据此可知辽统和二年有过重修,并可想象此重修实为重建,亦可喜余推定其为辽代建造无误。而《府志》记述为重修,故不明其究竟系修缮古建筑,抑或系重新修建。中国于修缮场合与重建场合均使用“重修”文字,故为确证其为辽代建筑需要进一步研究。

其后余赴大同调查下华严寺薄伽教藏殿,发现藻井梁下有“重熙七年”墨铭,为研究辽代建筑获得一确证。1902年伊东博士调查之山西省应县佛光寺木塔系辽代清宁年间所建。比较此两建筑样式与独乐寺观音阁与山门样式,可知彼此有相同之处,年代亦相距不远。

今草此文章之际,匆忙间无法展开充分研究,然有幸于文献上获得系辽代所建之确证。现概说如下。

余翻阅光绪《顺天府志》,除再读阚铎先生见示之记述外还发现有

国朝乾隆十八年赐帑重修(旧闻考)百十四

之记载,然仅知乾隆十八年有过修缮。又,其一百二十八之“艺文”条又仅记载:

独乐寺修观音阁碑存刘成撰并正书统和四年孟夏在蓟州本寺

而未载碑文。《蓟州志》卷三“坛庙”条载:

独乐寺在西门内阁上一匾额观音之阁唐李太白书

卷一明代王于陛《独乐寺大悲阁记》载:“创寺之年遐不可考其载修则统和己酉也”己酉年即统和二十七年,故与碑中所说统和二年相违。此二十七年说其来何自不明。

《京畿金石考》[5]卷二载:

辽修独乐寺观音阁碑刘成撰正书统和四年在翁同山中

与《顺天府志》“在本寺”记述不同,而乃“在翁同山中”。此外《寰宇访碑录》[6]亦仅记:

重修独乐寺碑刘成撰正书统和四年直隶蓟州

亦未载碑文。《顺天府志》记:“刘成碑之事载《盘山志》[7]。”然详查《盘山志》亦终未见碑文。近日翻阅朱彝尊《日下旧闻》,有幸见到其碑文大要。抄录之曰:

独乐寺不知创自何代至辽时重修有翰林院学士承旨刘成碑统和四年孟夏立石其文略曰故尚父秦王请谈真大师入独乐寺修观音阁以统和二年冬十月再建上下两级东西五间南北八架大阁一所重塑十一面观世音菩萨像盘山志

据此可知,故尚父秦王请谈真大师入独乐寺。大师于统和二年修观音阁。而此修者明确系指再建一座上下两层、东西五间、南北八柱之大阁楼。即今观音阁无疑,与双层、东西五间、南北八柱之现状一致。所谓当时新塑观音像云云,必为今之观音大像。据此记述可以明确,观音阁于统和二年重建,其形态与今观音阁相同。而尚需考虑者即今建筑果为当时建筑之重建者,或非经后世改建者此一问题。为做决定,必须明确仅从建筑结构样式研究是否能确证其系辽代建筑此一问题。

可确证年代之辽代建筑者,系前述梁下有“重熙七年(1038)”年号铭之下华严寺薄伽教藏殿。将其式样与观音阁比较,彼此间相同之处甚多。即:

1.斗拱。观音阁一层为四跳拱,薄伽教藏殿为二跳拱,不同,然肘木圆曲形皆由数个内弯弧接续组合而成,而且面上皆做削角处理[8]。斜切去除拳端端部与于通肘木面浅度刻出肘木形状二者相同。

2.观音阁上层斗拱为四跳拱,第三、第四跳拱斜切去除其端部后成为双层尾棰,与薄伽教藏殿内部经阁斗拱完全一致。不过前者拳端垂直切除,后者拳端斜切去除,多少有异,然前者一层所用拳端如前述,与后者相同。

3.观音阁二层柱间有双跳斗拱,系柱间斗拱之使用先驱,其手法与薄伽教藏殿之手法完全一致。

4.观音阁内部二层栏杆之雷纹木棂与薄伽教藏殿内部经阁二层栏杆之雷纹木棂颇为相似。

样式、手法如此一致,说明其建筑年代极为接近。若薄伽教藏殿系辽代建筑,则观音阁势必为辽代建筑。

二者间略有差异之处如下:

1.观音阁柱上缺台轮,而薄伽教藏殿柱上有台轮。

2.前者顶棚为细格嵌板顶棚[9],而后者为格子藻井[10],以彩色描莲花纹与天人图纹于格间。

日本飞鸟时代建筑中法隆寺金堂、五重塔等无台轮,法起寺[11]三重塔、法轮寺三重塔等有台轮,故中国至早自南北朝时代起建筑物即有使用或不使用台轮者。因此不能根据是否使用台轮决定时代先后,然无论如何,观音阁无台轮系袭用唐代以来制度。

日本主要于飞鸟时代至藤原时代[12]使用细格嵌板顶棚。此观音阁细格嵌板顶棚亦为始于南北朝、隋、唐之传统手法。余所见中国宋、金以后几乎所有建筑物皆使用格子藻井,故相较薄伽教藏殿格子藻井,观音阁细格嵌板顶棚更能显示古代制法。此外于内外斗拱、勾栏样式上,观音阁亦较之薄伽教藏殿更有古朴简约之风韵。故于年代上可推测观音阁更为古老。据碑文,观音阁乃统和二年(984)重建,比薄伽教藏殿于重熙七年(1038)建造之时间早五十四年,故此推测与文献相符。而且事实已证明观音阁于统和二年重建后原样保存至今,未经后世改建。

为进一步证明此推测,以下试与其他被视为辽代遗迹之建筑再做比较。

文献上能稍确证其年代之辽代其他建筑有山西省应县佛光寺八角五层木塔。文献记载不确,然于样式上可视为辽代建筑者,有大同上华严寺大雄宝殿与善化寺(南寺)大雄宝殿及鼓楼。先说明年代稍正确之佛光寺木塔。

佛光寺八角五层木塔早在1902年即经伊东博士勘察,其勘察报告载《建筑杂志》第一百八十九号(1902年9月刊行)。去年余等赴大同调查佛光寺,然恰逢雨季,连日降雨,河川暴涨,无法访问,故遗憾地中止计划,返回北京。不过通过伊东博士报告与营造学会编撰之《中国建筑》(上卷)所刊照片,可知其大体样式。

据伊东博士报告所引同治“重修佛光寺碑记”与光绪年刻碑,皆称木塔建于辽清宁二年。又,《应州续志》[13]“山川条”载:“郡志云辽清宁二年建”,并就佛光寺有以下记述:

通志云旧志载晋天福间建辽清宁二年重修考田蕙记寺无旧碑文仅得石一片书辽清宁二年田和尚奉敕募建十二字郡志州志皆本此不知旧志何据岂寺权舆于天福而木塔则肇自清宁也耶[14]

指出寺院天福年间创建与木塔清宁年间建立皆无根据。又,朱彝尊认为塔建于清宁二年,于《应州木塔记》中不容置疑地写道:“建自辽清宁二年。”要而言之,此木塔虽不如下华严寺藏经殿有不可动摇之确证,但在与藏经殿之比较研究上,清宁二年说足以信赖。

今比较佛光寺木塔与独乐寺观音阁,可见其样式有以下颇相似之处:

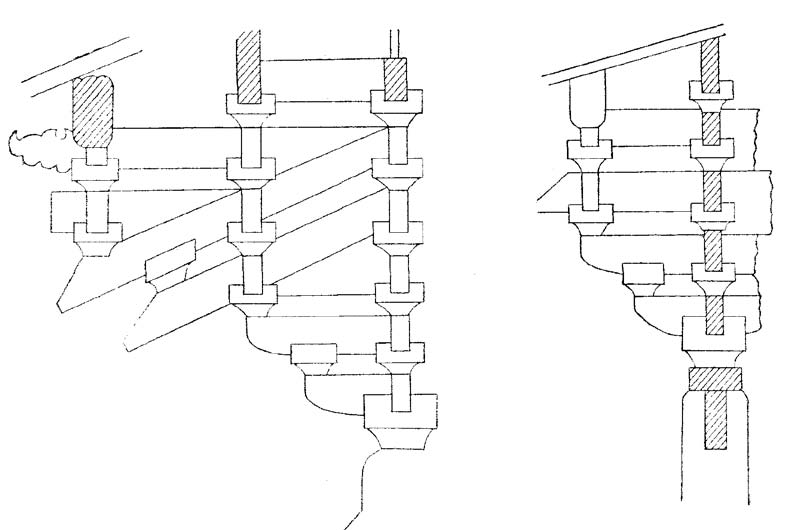

1.据伊东博士勘察,佛光寺木塔凸状屋檐柱上斗拱系二跳拱,其样式与观音阁一层相似,斜切去其拳端之做法亦相同。

2.木塔一层斗拱系四跳拱,其手法与观音阁二层完全相同。唯前者有拳端,后者缺拳端。而有此异样圆曲形之拳端,与观音阁作于上下二层内部柱间斗拱第一通肘木面拳端形状颇为相似。

3.木塔于凸状屋檐侧面所承斗拱之斗束下作板蟇股。而支撑观音阁内部二层栏杆之拱束间斗拱亦使用相同性质之斗束。此类斗束亦载于宋《营造法式》。

4.木塔所用栏杆之斗束形状与手法与观音阁完全一致。

要而言之,观音阁细部样式与木塔非常相似。尽管木塔斗拱已发育至接近完整之斗拱,但观音阁尚在接近过程之中,局部各处犹不成熟。又,前者斗拱上部作带圆曲形之美观拳鼻,而观音阁尚未作此。由此考察,可以认为木塔建造年代比观音阁延后许多。若观音阁于统和二年重建,木塔如散见于各文献中所说系清宁二年(1056)所建,则其间经过七十二年岁月。如方才所说,其间样式有不同之发展乃正常之理。故木塔若为辽代清宁年间所建,则观音阁断无比之晚出之理。因此可确证统和年间重建后并未经后世改建。

继而可以认为上华严寺大雄宝殿、善化寺大雄宝殿及鼓楼于样式上亦为辽代建筑,然于今无遑详述,且无详述必要,唯述及此类建筑有与下华严寺薄伽教藏殿及佛光寺木塔相同性质之细部足矣。故而有与独乐寺观音阁相同之样式,可一并归入辽代建筑群中。(第一二四、一二五图)

第一二四图 佛光寺木塔斗拱示意图

第一二五图 佛光寺木塔第二层高栏

结论

如上所述,独乐寺观音阁系辽代圣宗统和二年重建,相当于北宋太宗雍熙元年与日本圆融天皇永观二年,距今九百四十八年,即晚于日本藤原时代醍醐寺五重塔(951)三十年,早于平等院凤凰堂(1053)六十年,实属今日中国所知最古老之木构建筑,而且其规模宏大,手法雄伟,尤于内殿安放之高大观音立像,极尽奇巧,显示其工艺精良,匠心独运。如此特殊之结构世无比俦。令人想象伴随当时佛教兴盛,建筑艺术发展至何等奇异高度。

进而吾等关注之物系本尊十一面观音立像。其与建筑物同时建成,即令后世修缮补彩,犹存当年风貌,塑像全高五十余尺,为中国最大者。其肋侍菩萨立像亦不晚于辽代,系罕见杰作。

山门亦与观音阁相同,乃统和年间重建,其结构、手法可为辽代建筑代表,而且安置于其内部之金刚力士塑像亦属辽代,虽经后世修补,然大致反映当时样式、手法。

独乐寺系古代著名大伽蓝,明代王宏祚于其《修独乐寺记》中记述:“是州也宫观梵刹之雄,以独乐寺称。寺之雄,以大士阁称。阁之雄。以菩萨像称。”观音阁内殿正面悬挂乾隆御笔“普门香界”匾额,一层正面悬挂咸丰御笔“具足圆戒”匾额。以此可卜乾隆、咸丰时代寺运之兴盛。又,“独乐晨灯”系渔阳八景[15]之一,以此可知该寺乃古代著名胜地。可惜近年寺庙已废,其僧房为小学所用,中国遗存最古老、最贵重之建筑与其高大塑像一道不加任何保护逐渐走向倾圮,惜矣!

本篇曾载于《美术研究》第八号(1932年8月)。

————————————————————

[1] 或称拳鼻。——译注

[2] 连接柱与柱之横木。——译注

[3] 寺庙内殿外侧供参拜之场所。——译注

[4] 寺庙内安放神体或本尊之场所。——译注

[5] (清)孙星衍撰,二卷。此书著录金石,取宋人诸金石书及孙星衍家藏直隶诸府、州、县所出吉金贞石之文,分隶郡县。——译注

[6] (清)孙星衍撰,邢澍订补,十二卷,嘉庆七年成书。为收录石刻种类较多的一部石刻文献目录。全书依时代著录周秦至元代石刻8000余种,包括部分瓦当铭文。每件石刻注明撰人、书人、书体、立石年月和所在地或藏家姓氏,原石佚者则注明引用拓本藏家。——译注

[7] (清)智朴纂,十卷,补遗四卷。内容分为名胜、人物、建置、物产、游幸、文部、诗部、杂缀等。书中收录魏、晋、唐、辽、金、明至清康熙年间的大量资料。——译注

[8] 原文为“笹刳”。这种处理方式在日本法隆寺金堂斗拱之肘木(栱)也可看见。该金堂肘木不同于后世之直线造型,两端和下方皆作夸张的曲线造型,同时加以削角处理,日本人曰“笹刳”。这样的斗拱造型名曰“云形斗拱”,其中斗亦作弧线形,即“云斗”,面向外侧翘起的云形肘木即“云肘木”。——译注

[9] 于梁、檩间纵横交错角材成格子状,并在格子上方平铺木板形成的顶棚。多用于古代佛寺和宫殿。——译注

[10] 以角材组成格子状,并在格子上方平铺木板形成的顶棚。做法上和细格嵌板顶棚相同,不同的是格子藻井乃挂在梁下以做支撑。——译注

[11] 位于奈良县生驹郡斑鸠町冈本的圣德宗(原法相宗)寺院。系圣德太子改冈本宫为寺之产物。相传为太子创建,亦传为山背大兄王创建。有飞鸟样式之最大三重塔和铜造菩萨立像。也称冈本寺和池后寺。——译注

[12] 指停派遣唐使(894)后摄政、关白执权的平安时代中后期,因摄政、关白均为藤原姓氏而得名。——译注

[13] (清)吴炳等纂修。清乾隆四十三年刊。——译注

[14] 原文转录时断句、文词似皆有误胡谧撰《山西通志》卷一百六十九“应州条”相关部分的记载是:“晋天福间建辽清宁二年重建考田蕙记(译注:指田蕙撰万历《应州志》所记)寺无碑记仅得石一片书辽清泰二年田和尚奉敕募建十二字郡县志胥本此不知旧志何据岂寺权舆于天福而木塔则肇自清宁也耶”——译注

[15] “渔阳八景”即青池春涨、白涧秋澄、采树烟霁、铁岭云横、盘山暮雨、独乐晨灯、崆峒飞雪、瀑水流冰。——原注