第二十三章 后汉石庙与画像石

目录

序言

一、总说

二、孝堂山石室

三、孝堂山下石祠

四、武氏祠石室

1.石阙

2.石狮

3.祠堂内画像石

五、晋阳山慈云寺画像石

六、其余画像石

1.济宁州文庙明伦堂画像石

2.济宁州文庙戟门内郭泰碑阴画像

3.来历不明之画像石

结论

序言

中国自夏、商、周三代以降已达至高度文明境地,拥有颇为先进之技术。而汉代以前有实例可证之物仅属土中发掘之铜器、些许碑碣、一二石庙以及残缺画像石等。其中尤以施于石庙之画像雕刻可知当时文化发达程度,可证当时风俗习惯,可究当时技术样式、手法之真相,乃最为贵重之标本。余于前年9月赴中国,主要探察山东省遗迹,有幸得见残存石庙及些许画像石残片。以下记述其梗概,以向世人介绍汉代技术之一斑。

一、总说

各文献散见有关后汉时代墓前往往建有石庙,即石祠之记述。虽说前汉已有此习俗,但余寡学,至今未见足以证明此事之资料。《后汉书·礼仪志》“大丧条”引古今之注,于详述历代帝陵广阔殿门、园寺等时记载明帝显节陵、章帝敬陵、和帝慎陵、安帝恭陵、顺帝宪陵皆有石殿。《水经注》亦载河南、山东地区当时墓前往往建有石庙、石祠、石阙等。今举三四例:

水又东迳汉平狄将军扶沟侯淮阳朱鲔冢墓北有石庙卷八

黄水东南流水南有汉荆州刺史李刚墓刚字叔毅山阳高平人嘉平元年卒见其碑有石阙祠堂石堂三间椽架高丈余镂石作椽瓦屋施平天造方井侧荷梁柱四壁隐起雕刻为君臣官属龟龙鳞凤之文飞禽鸟兽之像作制工丽不甚伤毁卷八

绥水东南流迳汉弘农太守张伯雅墓茔域四周垒石为垣隅阿相降列于绥水之阴庚门表二石阙夹对石兽于阙下冢前有石庙列植三碑碑云德字伯雅河南密人也碑侧树两石人有数石柱及诸石兽旧引绥水南入茔域而为池沼沼在丑地皆蟾蜍吐水石隍承溜池之南又建石楼、石庙前又翼列诸兽但物谢时沦凋毁殆尽卷二十二

虞县故城城东有汉司徒盛允墓碑盛允字伯世梁国虞人也延熹中立墓中有石庙庙宇倾颓基构可寻卷二十三

东隆山山之西侧有汉日南太守胡著碑○子珍骑都尉尚湖阳长公主即光武之伯姊也庙堂皆以青石为阶陛庙北有石室珍之玄孙桂阳太守瑒以延熹四年遭母忧于墓次立石祠勒铭于梁石宇倾颓而梁宇无毁卷二十九

彭水径其鲁阳县南彭山西北汉安邑长尹俭墓东冢西有石庙庙前有两石阙阙东有碑阙南有二狮子相对南有石碣二枚石柱西南有两石羊中平四年立卷三十一

此类石庙原样保存者仅山东省肥城县孝里铺孝堂山石室一处。该省嘉祥县武翟山武氏祠原有三室,可惜乾隆年间被毁,幸而建筑此石室之石材用作其他建筑,今存于其内部。其他汉代石庙或埋入土中,或为后人破坏,今悉归于乌有,然据认为系此类石庙之残石或嵌于寺庙墙壁,或为个人收藏,亦不在少数。《山左金石志》记载许多画像石犹存,但此后经百年有余,此类画像石多数渐趋湮灭。实地调查后即发现不少已灭失。举余亲见者,有

一 山东省济宁州晋阳山慈云寺天王殿画像石

一石 (此石于今年四月到达日本现收藏于工科大学)

二 同上 佛殿画像石

五石

三 山东省济宁州文庙明伦堂壁间孔子见老子画像石 一石

四 大成门汉碑阴画像 一石等。

另,余为东京帝国大学文科大学收集者有嘉祥县一石,济南府一石。又,藏田信吉先生带回日本今收藏于工科大学者有孝堂山下小石祠三石、鱼台县所出二石。此外,余调查有疏漏然得其拓本者有济宁州两城山与沂州府右军祠画像石及出处不详者数种。《山左金石志》记载济宁州普照寺、嘉祥县汤阴山、汶上县西乡关帝庙四石等有画像石,但余亲往该处百般搜索终不得见。盖近年来好事者搬走无疑。所幸余从曲阜县某拓本商处获得一拓本,据称该拓本系数年前画像石犹存普照寺佛殿时所拓。

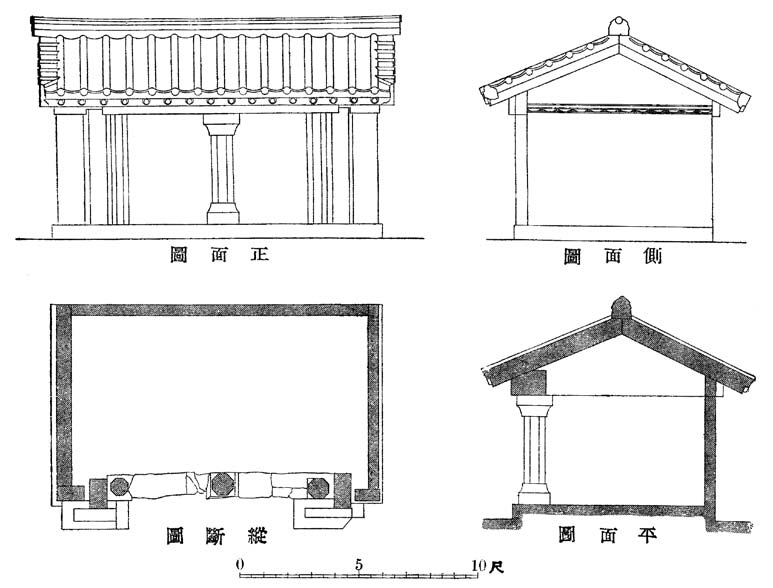

二、孝堂山石室(第一九九、二〇〇图)

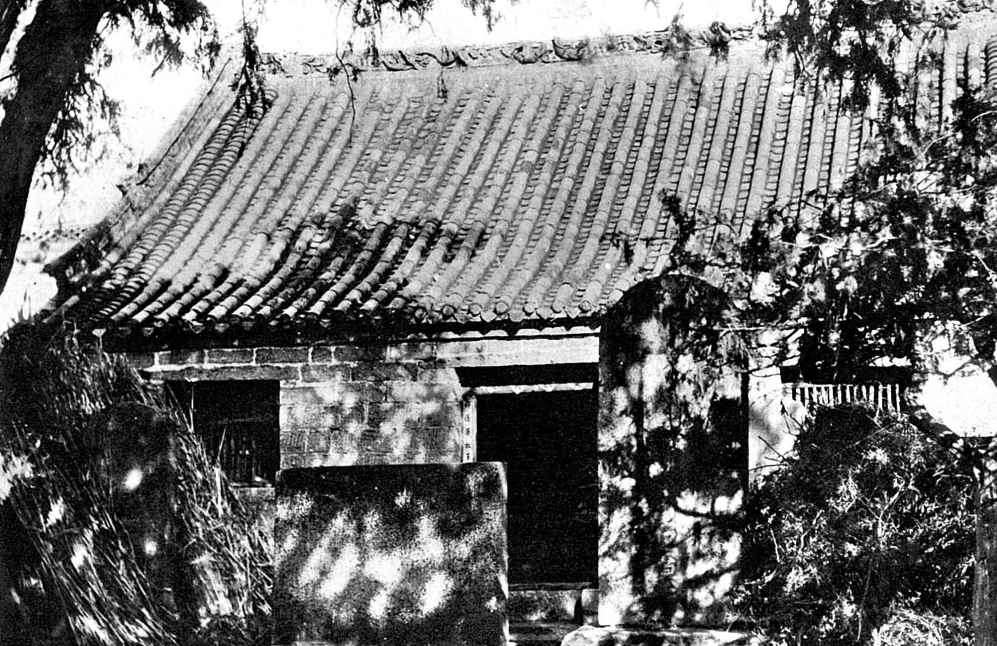

第一九九图 孝堂山石室套堂

第二〇〇图 孝堂山石室附近略图

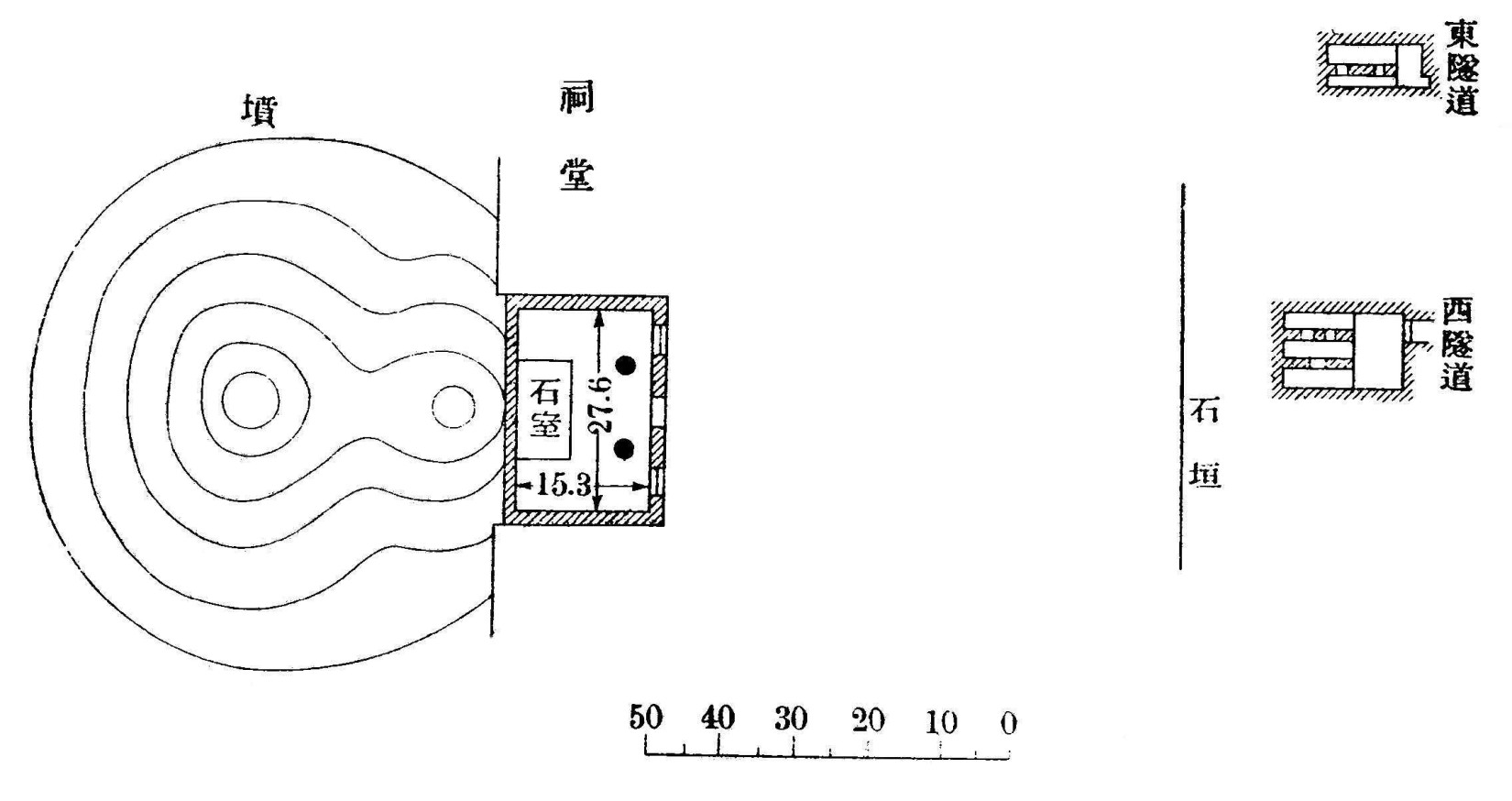

孝堂山位于山东省肥城县西南约五百八十里处孝里铺,[1]系小山丘,北可俯瞰长清县苍茫平原,南倚连绵起伏之山峦,高仅三十六米左右,全山悉由石灰石构成。山顶有庙,称郭巨祠,奉祀汉代孝子郭巨。庙内有石室,近世作砖筑套堂覆盖之。其后有小坟,坟径东西二十九步,南北二十六步,高十尺许。由其形状判断似乎往昔此小坟与石室后壁直接相连而建。盖此石室乃建于某贵人墓前之石庙。套堂前方有石垣,长七十尺八寸。其下有隧道盖石露出地面,长二十七尺。进入一看此隧道以石筑就,向南通过石室下方似可通墓中,然其前后以石扉闭塞,故难以详察。用力以靴顿之,下方如有空洞砻然作响,故推知其下方有隧道。距此隧道以西三十八尺四寸又有一隧道,相较前者似稍小。此类隧道结构如另图详示,故不记述。(第二〇一、二〇二图)

第二〇一图 孝堂山石室西隧道实测图

第二〇二图 孝堂山石室东隧道实测图

此石室内部壁面刻有许多汉魏、六朝之后诸人题字,年代最久者有:

一 平原湿阴邵善君以永建四年四月二十日来过此堂叩头谢贤明

二 泰山高令明永康元年十月二十一日敬来亲记之

永建四年为后汉顺帝年号,相当于公元129年。永康元年为后汉桓帝年号,相当于公元167年。若此可明确此石室至晚建于永建四年之前,即不超过公元2世纪。《中国艺术》一书作者卜士礼在其著作中写道:根据铭文,此石室建于前汉末期,即公元前一世纪,然余未得见可资考证之证据,亦未听闻有学者做过考证。

自古以来,世称此墓系孝子郭巨为葬其母所建,或传亦为郭巨之墓,其侧面建有壮丽石庙,奉祀郭巨,人曰郭公祠。乾隆二十二年所立“重修汉孝子郭公祠记”碑载,此山旧称龟山,因郭巨葬其母而改称孝堂山,里改孝里,乡改孝德。然此为后世附会之说,不足凭信。前述永建四年铭仅曰叩头谢贤明,丝毫未涉及郭巨孝养之事可为证据。而此传说早于北齐时即有,由武平元年石室东壁所刻北齐陇东王胡长仁“感孝颂”言及此事可知。今石室正面左右安置郭巨父母塑像,幼儿塑像于其中。室东西侧安置郭巨夫妻塑像。其前置石桌,刻精美图纹。盖与塑像一道明初所制乎?

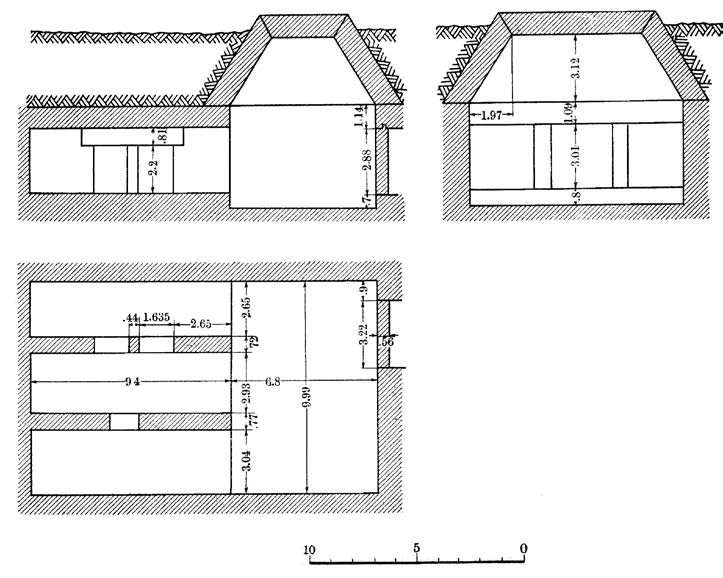

石室坐北朝南,全部以灰黑色石灰石筑造,系长方形,面阔十三尺六寸三分,进深八尺二寸八分。前面居中有八角柱,带础石与大斗拱以承檩梁,檩梁两端由长方形石柱支撑。后世补加八角柱于两端,东柱刻“维大中五年八月十五日建”云云。西柱刻“大宋崇宁五年岁次丙戍七月庚寅初三日郭萃(?)自修重添此柱并屋外石墙”云云。东西侧壁皆由一石建成,后壁由两石连接而成,屋顶为单层歇山顶,模仿交互使用圆瓦、平瓦,石祠顶铺两面坡大型石板。今举此石室于建筑上值得注意之处:(第二〇三图)

第二〇三图 孝堂山石室实测图

一 此石室盖模仿当时木构建筑,结构虽颇简单,但能反映当时木构建筑样式、手法之一端。

二 柱有础,尤有与后世相同之大斗,颇为珍贵。足知大斗早在后汉时即已流行。手法亦颇有趣。

三 屋檐为单层檐,椽子端面为圆形。足知传自南北朝与唐代样式之日本飞鸟时代玉虫橱子与宁乐时代药师寺、唐招提寺、当麻寺[2]等堂塔所用圆椽其由来久远。

四 屋顶为单层歇山顶,坡度稍缓,无翘角。模仿后世所谓圆瓦、平瓦交互使用方法,有梁瓦。

五 有巴瓦,但无唐草瓦。巴瓦图纹由简单涡纹构成,与秦汉时代流行图纹无大差别。唐草瓦起源于何时余未有研究,但通过此石室手法可知汉代无此瓦。

六 东西壁上方刻有后汉特有之垂饰图纹。

七 架于内部壁面与中央柱上方之石梁表面刻有人物、车马、龙鱼、鸟兽等图案。

余通过此石室可知《水经注》等所载后汉时代石室面貌之一斑。武氏祠石室规模尤大,然惜于后世破坏,于中国完整可见往昔石室者唯此孝堂山石室。通过内部所刻画像亦足可窥见当时风俗习惯与考察当时此类建筑技术之发达状况。

雕刻方法系先以水磨石面,使之光滑如镜,之后于其面浅刀阴刻画像。余于山东各地见过

许多后汉画像石,然无一画像石用此手法。故于余研究范围内此手法仅限于此石室,非常特殊,颇为珍贵。

石壁后方壁面图像分为上下两层,上狭下广。上层中央有马车,一人乘之,一人驭之,四马并拉,上刻“大王车”三字。其前方马车内下有四人,坐而吹笙。上方悬鼓,两人击之。后有两马车相随,各有两马。随行马车前后有三十位骑马人物,分两列前行。前头二人荷戈前导;下层有三座楼阁左右并列,其两端与中间各有一岑楼。屋顶皆四角攒尖式,上刻猿与凤凰、大雁等鸟类。楼阁下层各有贵人安坐,许多人物环伺左右,做叩礼状。上层亦刻有七至九个人物。(第二〇四图)

第二〇四图 孝堂山石室画像

石室东侧壁面上方因屋顶限制呈圭头状,共刻六层画像。上方第一层中央刻蛇身人首、手执矩状物神像,四周云气摇曳,恐系伏羲。其下第二层刻屋宇,内坐一人。左面有鼓车,一人乘车击鼓,四人曳之。左右有二人桎梏而立。上述两层左右皆配置许多人物。第三层中央骆驼与象并列而行,其前后有步骑人物与两马车随行。前方有十人做迎接状。第四层中央一人正坐,上刻“成王”二字。其左右十数人执简相侍。第五层左方描庖厨情状,有汲井者,有屠豕者,有击狗者,其旁配以鸡豕之属。中间刻画歌舞游戏状,有翻长袖飞舞者,有击鼓者,有吹笙者。又有弄丸者、数人倒立相重叠者。右方刻画数人相对谈话状。第六层刻画马车与步骑人物、鸟兽等。

石室西侧壁面与东面相同分为六层。上数第一层两人对坐,其左右刻人物、狗等。第二层刻两组以杖贯胸、两人舁之前行画面,盖显示《海外南经》[3]三苗国东贯匈国风俗。左右刻众多人物、狗、兔。第三层两马车并列,步骑人物追随右行。第四层刻二十九人,或面对或背向观者。第五层右方刻骑射战斗场面,中间刻三俘虏被反缚,二人被枭首。左方有楼,上层坐五人,下层坐一人,右向,二人跪,似在禀告。盖刻画献俘首级情状乎?第六层刻游猎场面。

石室中间之石梁东面中央刻河中上鼎图:鼎耳系绳,左右各四人引之,右耳缺损。河中有四小舟,各有二人乘之。又刻游鱼状以示水。此外左右刻连理木、比肩兽[4]、比翼鸟与众多步骑人物、马车等。

西面刻马车颠覆桥上,二人坠河中。河中有四小舟,舟中有人,作欲救落水者之情状。桥前后刻步骑人物,水里配游鱼,空中缀飞鸟。中央上方刻神人、云气、虹等。

下方刻日月星辰象。日圈内刻飞鸟,月圈内刻蟾蜍与兔,又有织布人物,盖织女星乎?

正面两端柱内侧刻大龙、猿、小人像、豕等。

总之,此石室图像手法颇稚拙,然摹写当时楼阁、风俗等,其历经两千年而往昔状态犹历历在目。鸟兽之属尤为马图精巧而栩栩如生。有关此画像值得关注者有

一 有双层楼阁。屋顶四角攒尖,似以茅铺葺。

二 柱上有斗拱。

三 上层绕有栏杆。

四 作为一种标识空中刻飞鸟,水里刻游鱼。

五 往往刻有伏羲、成王像与河中上鼎等历史人物事迹。

六 往往刻有献战争俘虏首级、车马颠覆等与墓中人物有关事迹。

七 刻写贯匈国及其他外国风俗。

八 可证车马、服饰、器玩等制度。

九 作为一种装饰,边框喜刻钱纹,尤为菱纹。

若继续详细研究其风俗习惯,定会发现更为有趣之现象。

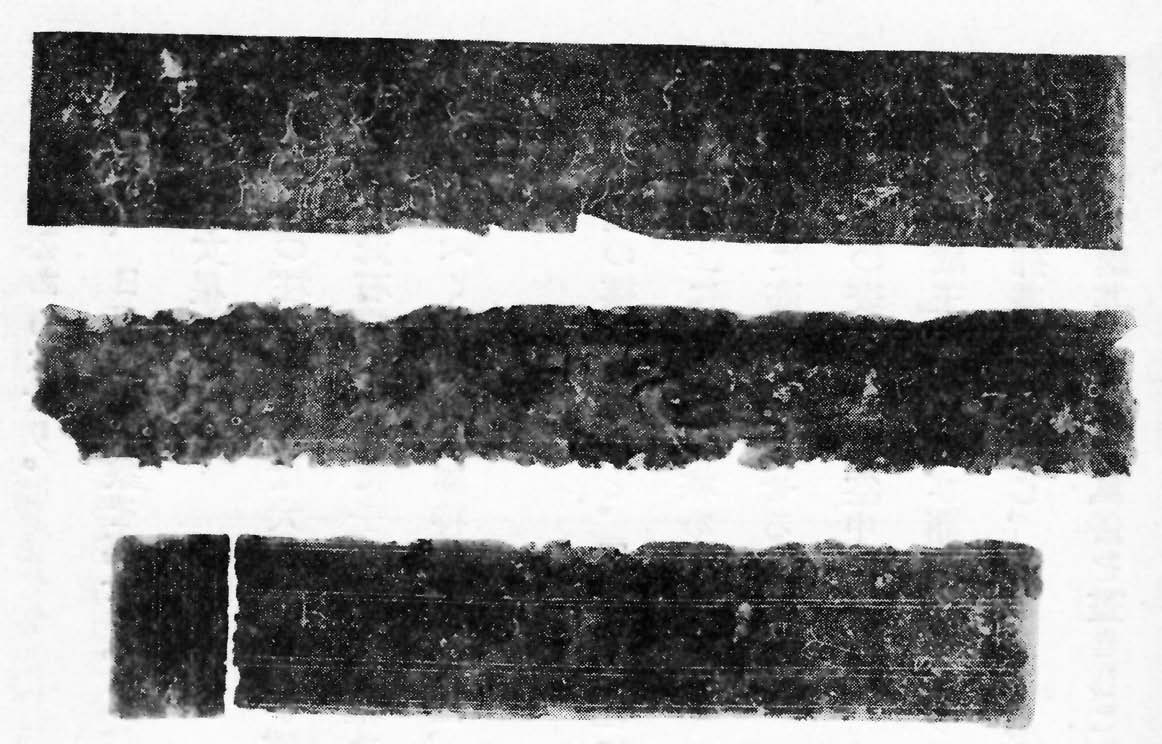

三、孝堂山下石祠

余考察孝堂山时于东麓发现,有阳刻鱼形与凤凰之汉画像石各一半埋没土中。而据当地人言前些年德国人曾来此处搬走画像石。余至济南府时对本国人谈及此事,之后藏田信吉先生抵达该地,获得知县许可后与地主谈妥试发掘之,有幸得一小石祠并带回日本,今归工科大学收藏。

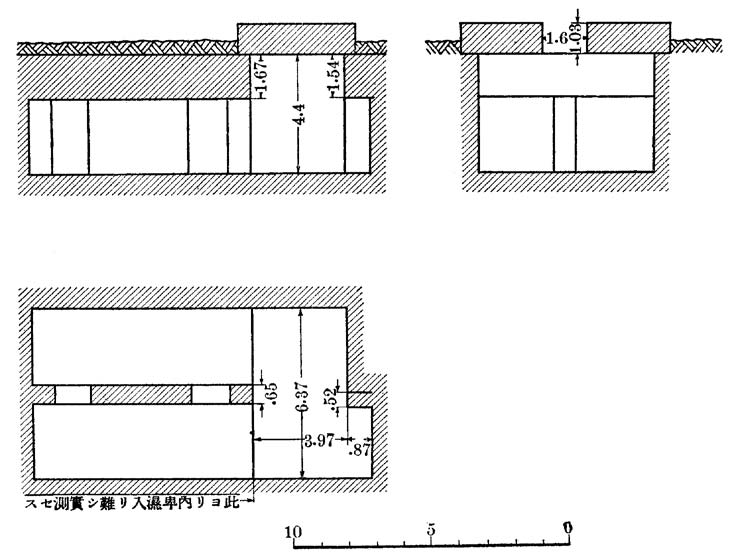

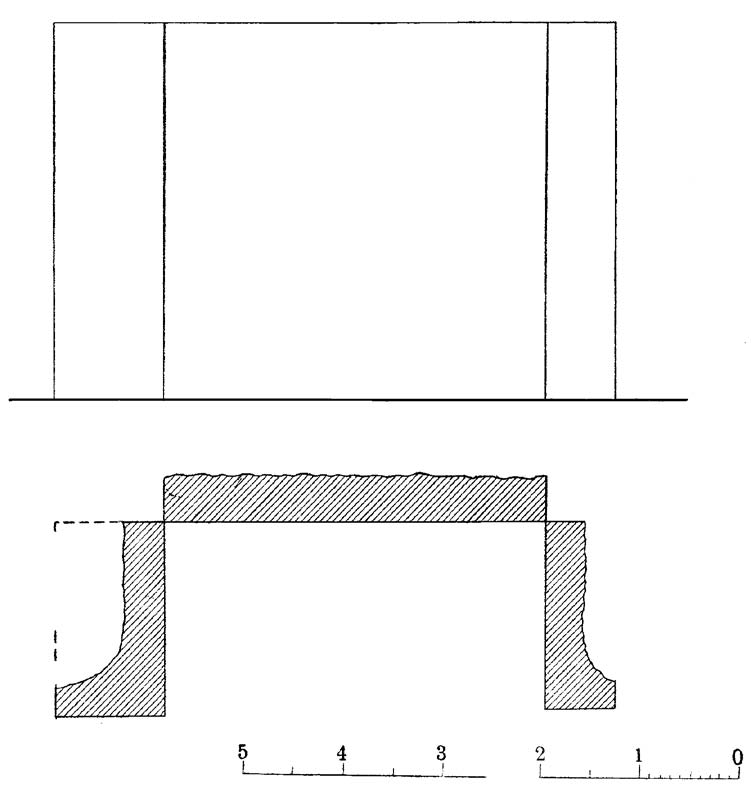

如图示,此石祠后方石与左右侧石相立,形成凹字状。后石前面与左右侧石内面及正对人之侧面刻有图像,上有盖石。从结构与图像位置观察,当初其后方似以土覆盖。盖与坟前相连直接立此小石祠也。其前方又以石铺地,并于石阶上刻出图像。后世将此坟墓与石祠一道埋入土中,仅露出前面画像石。其一部分为德国人运走,一部分残存至今,为余所见。若此则石祠当数后汉时代建造之最小石祠,恐为置放祭品所用。(第二〇五图)

第二〇五图 孝堂山下出土石祠实测图

石祠后方石面广三尺八寸九分,高三尺八寸,左侧石内面广一尺九寸,正侧面广七寸,右侧石内面广一尺九寸八分,正侧面广一尺一寸,高共三尺八寸,皆由黑褐色石灰石构成。

后石前面上部与左右边框刻有奇特蟠虬图纹,内部分三层,中层与下层之间刻有与边框相同之图纹带。上层有两马车前后行进,一人扈从,空白处刻众鸟。中层又有两马车,空白处刻鸟犬、蟾蜍、蜻蜓等。下层左方刻单层房屋,方形,有庭院,屋顶似以瓦铺葺,顶上置一猴。屋前有一人下跪,盛食物于大盘,似在供养,旁有烛台。大树虬枝覆于上,下有马与马夫,似在等候主人。十数只鸟或飞翔或栖息于树上。

右侧石内面分三层,上层之上刻双龙,与以下三层之间刻蟠虬纹带。上层有七人物立像,中层有一人坐台板上,后有侍者,前有二人叩拜。另有二人站立似在交谈。下层亦有七人物站立,或饮或语。正侧面又分四层,上数第二层与第三层之间有蟠虬纹带。第一层四人相立。第二层有舆状物,四人在其周围。屋上有双鸟,下有动物似猫。第三层台板上有似土偶者,或属墓中人之塑像。其前面有一人下跪,似在奉上祭品。下层三人相立,做对谈状。(第二〇六图)

第二〇六图 孝堂山下出土石祠画像

左侧石内面区划同右侧石,上层以上又刻二人杀虎图。上层刻六人立像。中层有一人倒立于似二鼓重叠之鼓面上,右方七人,左方四人,坐而观之,杯盘散落其间。盖宴饮游戏图乎?下层刻庖厨情状,有六人似在炊爨或调理食物。其上方悬挂鱼、鸟、兔等,器皿、大鹅等点缀其间。正侧面分层,亦如上述。上层以上刻蟾蜍,各层皆刻有二人物。

此类图像雕刻与山顶石室雕刻手法不同,先水磨石面,留出图像后浅雕其外侧,纵向作凿痕,再于图像轮廓内阴刻面相、衣纹等细部。山东各地发现之画像石用此手法者不少。武梁祠画像石乃其手法最显著者。图像颇古朴稚拙,恐与山顶石室图像年代相同。

此石祠与图像值得关注之处有

一 系后汉时代最小石祠之良好标本。

二 可考证当时屋室结构与瓦葺制度。

三 可考证当时各种车马制度与马具等设备。

四 可显示当时风俗习惯及衣饰、器皿等状况。

五 左右侧石内面上方分刻龙虎,盖以青龙、白虎标识东西方位。

六 蟠虬图纹及日月星辰、诸种动植物之刻写手法。

四、武氏祠石室

武氏祠石室位于山东省嘉祥县东南约三十里紫云山下一处名曰武翟山之小村落,当初与三石室前后建造,后世因河水泛滥,泥土堆积,半埋土中。乾隆五十一年黄易招募有志之士发掘并解体之,另建砖构祠堂,于其内部壁间嵌入原画像石。今所见所谓武氏祠堂者即此。事详于黄易《修武氏祠堂记略》。曰:

乾隆丙午秋八月自豫还东经嘉祥县署见志载县南三十里紫云山西汉太子墓石享堂三座久没土中不尽者三尺石壁刻伏羲以来祥瑞及古忠孝人物

极纤巧汉碑一通文字不可辨易访得拓取堂乃武梁碑为武斑不禁狂喜

九月亲履其壤知山名武宅又曰武翟历代河徙填淤石室零落次第剔出武梁祠堂画像三石久碎而为五八分书四百余字孔子见老子画像一石八分书八字双阙南北对峙出土三尺掘深八九尺始见根脚各露八分书武氏祠三大字三面俱人物画像上层刻鸟兽南阙有建和元年武氏石阙铭八分书九十三字武斑碑作圭形有穿横阙北道 土人云数十年前从坑中拽出此四种见赵洪二家著录武梁石室后东北一石室计七石画像怪异

土人云数十年前从坑中拽出此四种见赵洪二家著录武梁石室后东北一石室计七石画像怪异

无题字唯边幅隐隐八分书中平等字 有断石柱正书曰武家林

有断石柱正书曰武家林

其前又一石室画似十四石八分题字类曹全碑共一百六十余字祥瑞图石一久卧地上漫漶殊甚复于武梁石室北剔得祥瑞图残石三共八分书一百三十余字此三种前人载籍未有因名之武氏前石室画像武氏后石室画像武氏祠祥瑞图又距此一二里画像二石无题字

莫辨为何室者汉人碑刻世存无多一旦收得如许且画像朴古八分精妙可谓生平奇遘按武氏诸碑唯武荣碑植立济学武斑碑武梁祠像武氏石阙铭今已出土余武梁碑武开明碑二种未见安知不尽在其处嘉祥汉任城地赵氏云任城有武氏数墓所指甚明何县志讹为汉太子墓然土人见雕石工巧呼为皇陵故历久得不毁失未始非讹传之益也今诸石纵横原野

牧子樵夫岂知爱惜不急收护将不可闻古物因易而出置之不顾实负古人是易之责也武斑碑宜与武荣碑并立济学而石材厚大远移非便易唯孔子见老子画像一石移至济宁与刘刺史永诠敬置学宫明伦堂其诸室之石

大而且多无能为役州人李铁桥东琪家风好古 碑之功最著洪洞李梅村克正南明高正炎善书嗜碑勇于成美与之计划宜就其地并立祠堂

碑之功最著洪洞李梅村克正南明高正炎善书嗜碑勇于成美与之计划宜就其地并立祠堂

垒石为墙,第取坚固不求华饰分石刻四处置诸壁间中立武斑碑外缭石垣围双阙于内题门额曰武氏祠室隙地树以嘉木责土人世守地有古碑官搨易扰宜定额资其利而杜其累立石存记为久远之图是役也非数百金不辨易与济宁数人量力先捐海内好事者闻而乐从捐钱交铁桥梅村明高董其役易与司土诸君成其功求当代钜公撰碑垂后仿汉碑例曰某人钱万

某人钱千详书碑阴以纪盛事汉人造石室石阙后地已淤高兴工时宜平治数尺俾碑石尽出不留遗憾有堂蔽覆椎搨易施翠墨流传益多从此人知爱护可以寿世无穷岂止二三同志饱嗜于一世也乎乾隆丁未夏六月

据此可详悉乾隆年间发掘前之情景与黄氏营建之实况。黄氏发掘与保存石室功不可没,然并未原样保护石室及平整原埋没之土壤,徒以“椎搨易施”为利,将此贵重遗物解体,以致无法见到当时结构,岂不遗憾。当时祠堂四周虽绕以石垣,围双阙于内,隙地树以嘉木,然今皆不可见。唯祠堂入口前面有墙围绕,其门上悬“武氏石室”匾额。其前方地面掘下一丈许,今成一大坑。当初三石室所建之处今犹处处散落台阶石等。其前方二石阙东西相对(面北偏西北),石阙前方有二石狮。今其四周散落石阙碎片四五。西阙前面有八分书铭,以此可知建筑年代。

建和元年大岁丁亥三月庚戌朔四日癸丑孝子武始公弟绥宗景兴开明使石工孟孚李弟卯造此阙直钱十五万孙宗作师子直四万开明子宣张仕济阴年廿五曹府君察孝廉除敦煌长史被病芺没苗秀不遂呜呼哀哉士女痛伤

据此可知武始公、绥宗、景兴、开明四兄弟为其父于建和元年三月建北阙。绥宗名梁,官至从事。昔日有碑,然今不知所在。开明之子武斑、武荣共有碑存(武斑碑于祠堂内,武荣碑今于济宁州孔庙大成门内)。武斑字宣张,官至敦煌长史,永嘉元年卒。其碑建于建和元年二月二十三日。而石阙晚建仅十日,即三月四日建造,与铭文记事相符。

是以当初三石室之一悉由武始公兄弟为其父所建,另一为武梁即绥宗所建。《隶释》曰:

予按任城有从事掾武梁碑以威宗元嘉元年立其辞云孝子仲章季章季立孝孙子侨躬修子道竭家所有选择名石南山之阳擢取妙好色无斑黄前设坛墠后建祠堂良匠卫改雕文刻画罗列成行 骋技巧委蛇有章似是谓此画也故予以武梁祠堂画像名之

骋技巧委蛇有章似是谓此画也故予以武梁祠堂画像名之

武梁碑今已亡,其所在亦不明,然石阙铭载系为绥宗即梁父而建此石阙。此处亦有武梁之侄武斑之碑,似为武氏一族莹域,故武梁石室与碑亦恐在此处,碑所云祠堂必为三石室之一。自古以来称此类石室为武梁祠堂始于《隶释》,然并非妥切之名称。称武氏祠更妥。

另一石室属武斑或属武荣等其他人不明。总之,此三石室建造年代虽有所差异,然距石阙建造时间即建和元年当相差不远。故以此足以窥见后汉末期建筑技术之一斑。

1.石阙(第二〇七图)

第二〇七图 武氏祠西阙

其左右相对,面朝北偏东北。过去称之为东阙(右阙)与西阙(左阙)。今借便从此名称。皆高约十三尺六寸,相距二十二尺三寸,柱广三尺八寸八分,厚二尺三寸三分五厘,高六尺七寸六分,立于础盘上,载大斗,以承刻有瓦形之双层顶盖。两盖之间亦有稍高之大斗。柱外侧又有副柱,二者相连。副柱广二尺二寸六分,厚一尺三寸,高五尺一寸三分。下有础盘,上有大斗,以载单盖(西阙亦同,然今大斗以上坠落、散布于旁)。石阙四面绕有多重边框线,边框线由杏核纹、波纹、绳纹、连弧纹等组成,其内部阳刻屋宇、车马、人物、鸟兽等图像。西阙前面如前述阴刻八分书铭文。盖汉代于坟墓、宫殿、庙祀前建石阙已然彪炳史册,然据余所闻,原样遗存者除此石阙外,仅有河南省登封县嵩山太室、少室开母庙前与四川省新都县汉衮州刺史王稚子墓前各一对。据去冬冢本博士实地调查,云嵩山三石阙形状、手法与此略为相似,唯副柱厚度与主柱相同,以及主柱仅有单盖,其大小几乎相若。若此,则此双阙于形制、手法上系汉代石阙中最为完备之标本,通过其四面所刻画像可知当时风俗习惯与雕刻艺术之一端,通过其铭文亦足以考证建筑由来与年代,可谓吾等研究古代艺术之贵重资料。

2.石狮(第二〇八图)

第二〇八图 武氏祠石狮

石阙前面相距数步左右有石狮,相对而立。此石狮今脚折断,跌离台座。各长四尺七寸许,其形状如真狮,有鬃,今尾缺损。状貌奇古,手法颇精,与刻于石阙与石室之画像相似显稚拙。汉代之后陵墓前多列石兽,然大抵湮灭,今仅存此二石狮。亦可考证当时遗制,属珍奇资料。

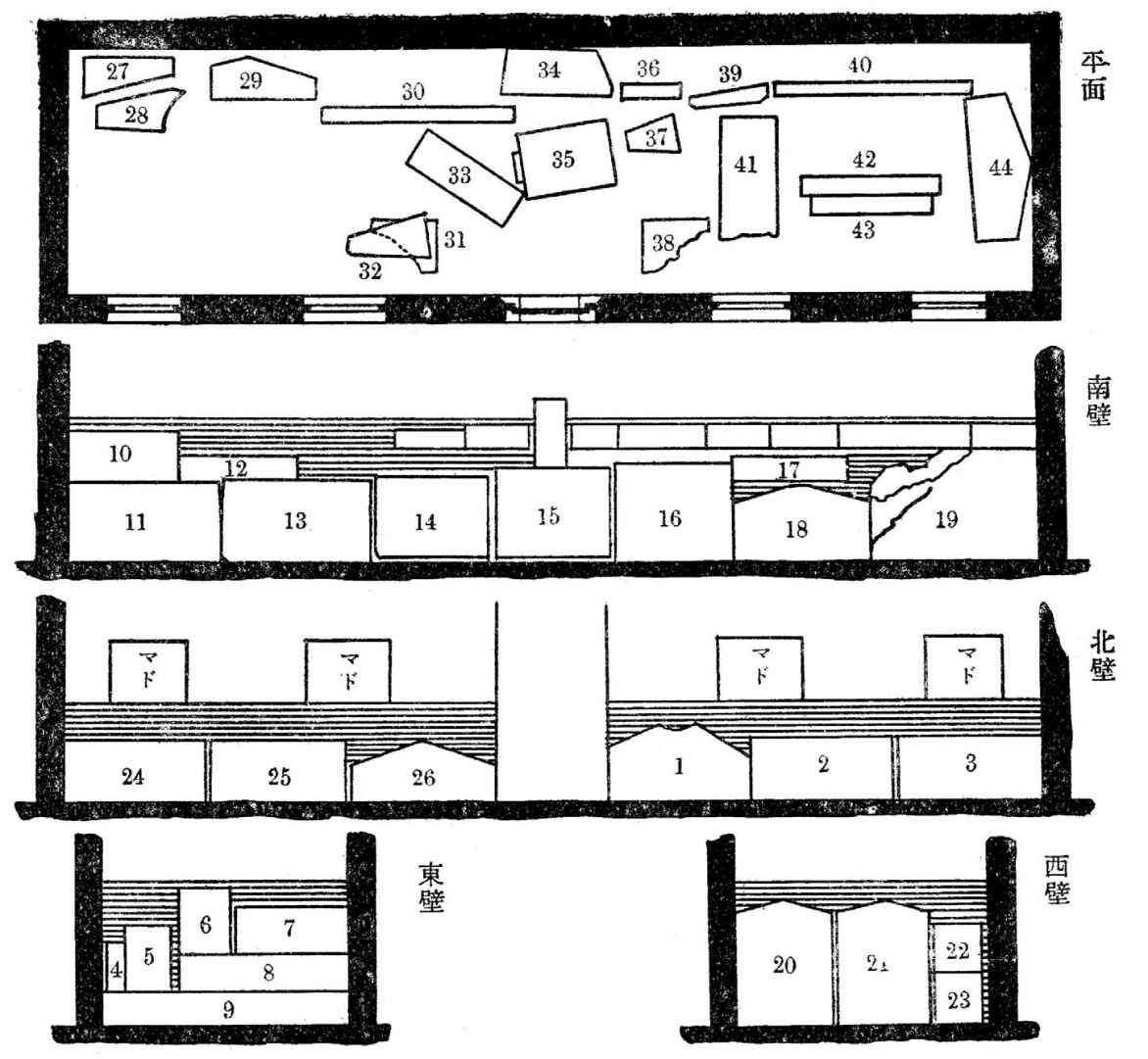

3.祠堂内画像石(第二〇九图)

第二〇九图 武氏祠堂内部画像石配置图(参考此处图注)

如图示,祠堂为长方形,单层双檐建筑,立于石阙以南数十步开外,朝向北偏东北,正中设入口,其左右各开两窗,入口前有小门。如前述,门上悬“武氏祠堂”匾额。四壁以砖筑成,其内壁镶嵌原石室中画像石。北壁入口以东有三石,以西三石,东壁六石,南壁十石,西壁四石,共二十六石。堂内散落敦煌长史武斑碑及大小画像石、屋顶构件十七件。此类散落石制品盖此祠堂修建后渐次为人从别处掘出者,或属当年认为无画像石材者。观察今祠堂内石制品,或为往日石室后壁、侧壁、梁檩,或为刻瓦形之屋顶石,高达六尺。综合以上现象可知其大致结构与孝堂山石室相似,规模似略大于后者。此类石制品表面刻有三皇五帝以及忠臣、孝子、义士、节妇等事迹,有的一一于旁附以简单说明,有的似与墓中人物实际生活有关。或刻诸多楼阁、车马、鸟兽、龙鱼之属,或刻祥瑞图,或刻不可名状之奇珍异宝。《石索》[5]记载此石祠许多图像,然不过其中之一部分,且图像临摹颇粗拙,谬误亦不在少数,仅大体相仿而已。今择此类画像石中四五石介绍其图像:

第二十石 上方呈圭头状,广四尺六寸,高约六尺。圭头内中央刻戴宝冠、有羽翼之神人坐像,左右刻有羽翼之人物、龙及怪鸟像,下刻唐草纹、双菱纹、连弧纹等边框线。下方分四层,刻画像。最上层右起顺次刻伏羲、祝融、神农、黄帝、帝颛顼、帝喾、帝尧、帝舜、夏禹、夏桀像。像旁各有八分书题字(夏桀处漏),曰

伏羲仓精初造王业画卦结绳以理海内

祝融氏无所造为未有耆欲刑罚未施

神农氏因宜教田辟土种谷以振万民

黄帝多所改作造兵井田垂衣裳立宫宅

帝颛顼高阳者黄帝之孙而昌意(二字缺,由石索补出)之子帝喾高辛者黄帝之曾孙也

帝尧放勋其仁如天其知如神就之如日望之如云

帝舜名重华耕于历山外养三年

夏禹长于地理脉泉知阴随时设防退为肉刑夏桀

伏羲蛇身执矩,神农执耒耜,禹执锹,皆值得关注。

第二层刻孝子事迹。右起第一刻曾参之母投杼。下题曰

谗言三至慈母投杼

上题曰

曾子质孝以通神明贯感神祗著号来方后世凯式以正抚纲

其次刻闵子骞为父御马坠鞭图。题曰

子骞后母弟 子骞父

闵子骞与假母居爱有偏移子骞衣寒御车失棰

其次刻老莱子舞于父母前之图。题曰

老莱子楚人也事亲至孝衣服斑连婴儿之态令亲有欢君子嘉之孝莫大焉

其次刻丁兰跪拜父亲木像前之图。题曰

丁兰二亲终殁立木为父邻人假物报乃借与

第三层刻写刺客事迹。右起第一刻曹子劫桓公图。各人物上方题曰

管仲 齐桓公 曹子劫桓 鲁庄公

其次刻写专诸置匕首于鱼腹,刺杀吴王事迹。各人物上方题曰

二侍郎 专诸炙鱼刺杀吴王 吴王

其次刻荆轲刺秦王图。各人物上方题曰

荆轲 秦武阳 秦王

下方刻盛首级于盘之图,其旁刻写“樊於期头”。最下层刻马车、二骑者、六步者。

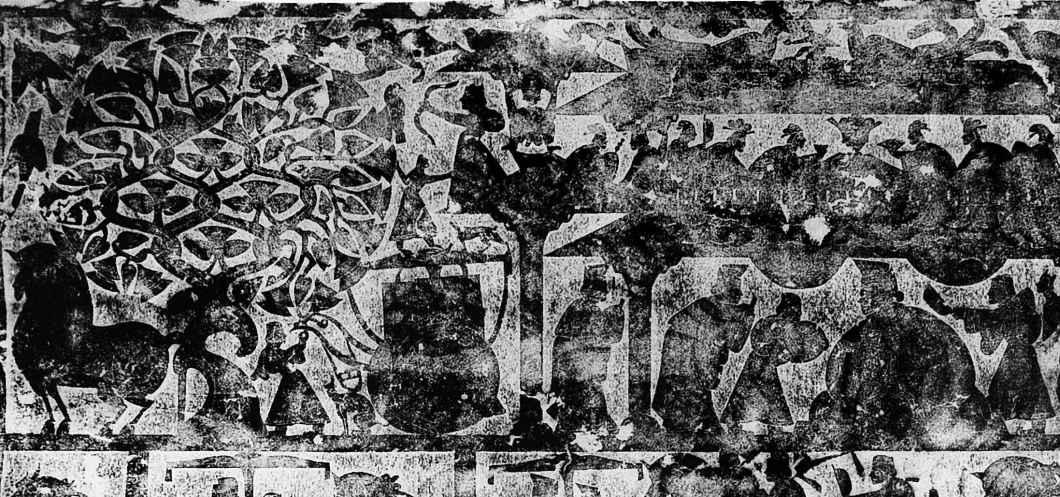

第二十五石 上下两层,上狭下广。上层广约下层之三分之一,刻车马与持武器人物。下层中央有桥,配以马车五、骑者五及许多人物。河中有数舟,载些许人物。盖刻写水陆交战情状。挥剑者、持盾者、持戟者、弯弓者纷然交错。各马车旁题曰“游徼车”“贼曹车”“功曹车”“主簿车”“主记车”。此或反映墓中人物事迹。(第二一〇图)

第二一〇图 武氏祠画像石第廿五石

第七石 上下两层,上广下狭。上层广约下层之三倍,右面刻楼阁。楼实为亭,屋顶刻翼人与双鸟。楼上中央坐贵妇,左右六人侍奉。楼下中央一人安坐,左右五六人侍奉。楼上柱以人像柱代之,甚奇。楼左右有双盖顶柱,所谓罘罳乎?上层有双人形柱。柱盖顶上刻鸟、猿、人物等。左方有合欢树,枝条缠绕,颇具装饰性。有鸟或栖或飞。罘罳盖上有一人射鸟。树下有马车、御者、狗与离开车辆之马,似在等待主人出来。下层有三马车、二骑者、二步者。题曰“门下游徼”“门下功曹”。此亦关乎墓中人物事迹乎?(第二一一图)

第二一一图 武氏祠画像石第七石

第十一石 分四层,广与第七石相若。刻有翼龙、翼马、带马首之异兽与人首蛇身有翼之人,以及翼人骑飞龙擎帜、某神牵翼龙车、人物禽兽腾云图案,怪异奇特,不可名状。(第二一二图)

第二一二图 武氏祠画像石第十一石

第十五石 分上下两层,上层狭,约有下层四分之一大小,于奇特云纹飞渡中刻神人、翼人、马车、翼龙等。下层刻人物、车马、屋宇等。(第二一三图)

第二一三图 武氏祠画像石第十五石

第十六石 上下三层。上层颇广,其中刻海神、龙鱼出战图。有鱼拖车者、鱼龟持武器者、人首鱼身持剑、盾者,等等,极富变化与怪诞情调。下两层皆狭且漫漶处多,刻有许多人物与翼人。[6](第二一四图)

第二一四图 武氏祠画像石第十六石

此外,多数石板皆刻诸种图像,然于此一一记述不胜其烦。总之,此类画像皆阳刻于灰黑色石灰石上,手法如孝堂山下小石祠刻像,先水磨石材表面,留出图像位后浅刻其他部位,纵向作凿痕,再于图像轮廓内阴刻面相、衣纹等细部。然与后者比较,轮廓外部分刻画稍深,图像呈现进步迹象。

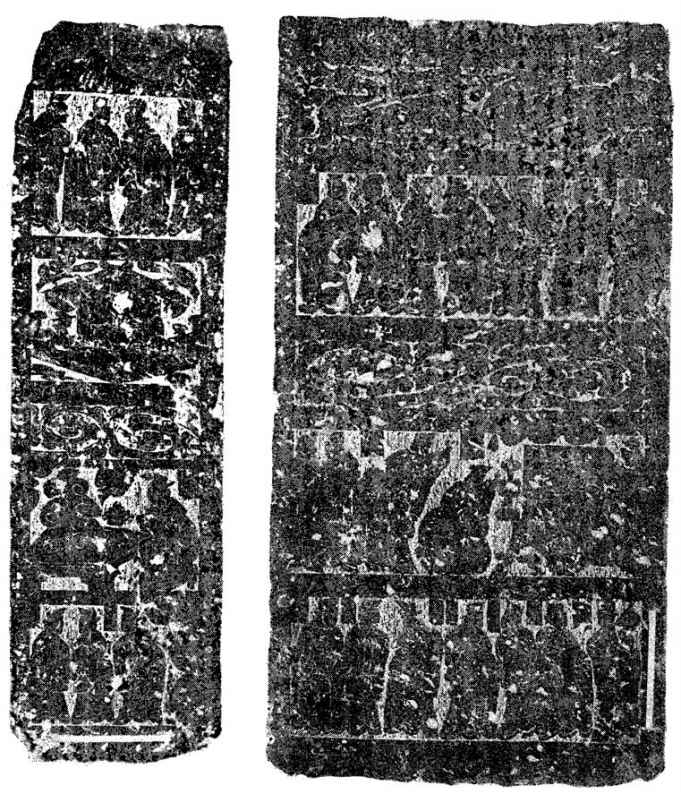

五、晋阳山慈云寺画像石

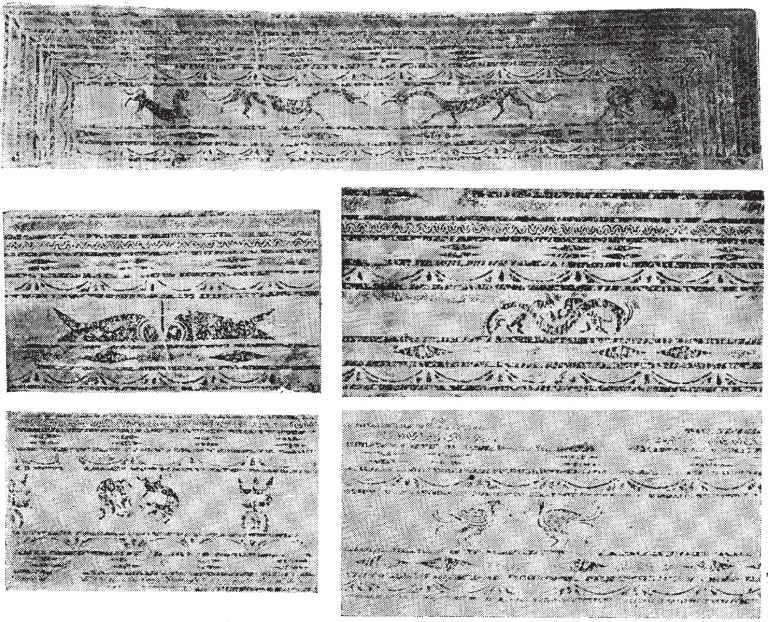

晋阳山系位于山东省济宁州西北三十里、嘉祥县东北二十五里平原上之孤立小丘,全山由石灰岩构成。山顶有寺,曰慈云。镶嵌于其佛殿内外壁上之汉画像石共有六片。(第二一五图)

第二一五图 晋阳山慈云寺画像石

一 内部南壁户西长五尺五寸一分,广一尺七寸四分

上下有边框,上边框从外起由无纹、波纹、复菱纹、垂饰纹次第组成,下边框从内起由单菱纹、垂饰纹次第组成,互为边界,形成广五分许之阳线。内部双鸟相对,中间连缀五个圆形

二 内部南壁户东 长五尺四寸四分,广一尺八寸二分

上下边框与前者同。内部中央作虬形,刻两兔左右相对争抢鸡图

三 内部西壁 长八尺九寸,广一尺八寸。上下边框与前者同。内部中央作双鱼相向状

四 内部东壁 长八尺九寸五分,广一尺八寸五分。

四周有边框纹,同前者。中央双龙相对,右刻二兽相搏,左刻虎

五 外部前面户西 二石东西相立

东石 长五尺二寸五分,广二尺五寸五分。西石 长四尺二寸七分,广二尺五寸

东石边框纹同前,内部刻双兽相搏图。西石边框纹同前,内部中央刻双兽相搏图。略偏离其左右刻兽头衔环、双鱼垂于环间图。

此外,外佛殿内外壁间镶嵌许多汉代石板,皆仅有系当时特色之边框纹,不刻画像。盖解体汉代石庙建筑佛殿时使用此类石板作为墙壁装饰而致。

今观察此类画像石,其与武氏祠、孝堂山画像石手法略有不同,先粗凿石面,留出画像后浅雕空白部分,颇有古拙简朴之风。其年代虽不明,然据观察其手法与余于孝堂山下所见刻有双鱼图之画像石相同,故与发掘于其旁、现收藏于上述工科大学之画像石应无大差别。

六、其余画像石

1.济宁州文庙明伦堂画像石

孔子见老子画像石 如前述武氏祠石室条所载,黄易于《修武氏祠堂记略》曾记述:“唯孔子见老子画像一石,移至济宁,与刘刺史永诠敬置学宫明伦堂”。此画像原在武氏祠石室,而于乾隆五十一年黄易以与孔子有特殊关系为由将其移至济宁州文庙明伦堂,镶嵌于其壁间。画像正中孔子与老子皆下车相对致礼。孔子右手执一鸟,盖问礼之贽。二者之间空中有飞鸟,其下有一小型人物,因损坏难以辨认。孔子与老子身后各有牌榜。曰“孔子也”“老子也”。孔子身后有一人,盖竖子乎?其次有马车,题曰“孔子车”。车上有一人御马,恐为南宫敬叔。老子身后亦有一马车,一御者,其后立三人物。石长四尺九寸,广一尺一寸余,上有双菱纹与弧纹组成之边框线,雕刻手法与武氏祠条所说手法相同。

永建五年画像石 今在明伦堂壁间,其旁有以下铭刻:

一 道光十九年鱼台马铁桥星桓访得此石于两城王凤麟移至鲁桥藏于家廿一年四月徐树人刺史移至州学下略 商城杨铎记

二 道光廿一年四月扣济宁直隶州事南通州徐宗干移置明伦堂[7]

据此可知此石出处与发现年代。

此为画像石残片,其旁有“永建五年大岁在庚午二月廿三日云云”八分书铭,可知其制作年代及作为判定其他画像石年代之资料。画像唯一人拱手端坐,手法颇粗糙。上方与右方边框稍广,刻斜线,又于上方阳刻仰弧纹。盖连弧纹之一部分残存于上。永建四年即孝堂山石室邵善均题名之翌年,故此画像年代恰位于孝堂山石室与武氏祠石室年代之间。(第二一六图)

第二一六图 济宁州文庙明伦堂画像石

2.济宁州文庙戟门内郭泰碑阴画像

郭泰碑原在旧汾州介修县郭泰墓前,传唐代或宋代灭失,为金石家所痛心疾首,古今相关金石著作无一言及原碑所在。而此原碑今在济宁州文庙戟门内。何时何人发现并移于此处不详。虽文字漫漶,仅存十之二三,然所幸全文早已复刻流传至今,故可知此碑建于建宁二年(169)。碑阴刻极简朴之画像,且此画像皆横刻,故最初并非用于碑之装饰。盖有人运来往日石庙残石用于建碑所致。

画像分左右两部分,边框绕有斜方纹。左部中央作树,上方左起有四鸟,右起有六鸟,相向飞翔。下有二人作射鸟状。右部有单顶二层楼,楼下一人起舞,一人弹琴,一人拍手。楼上三人似坐而观之。楼侧有树。画像轮廓刻凿稍深,略剔去画像内部石面,使显稍高,空白部分纵向作粗凿刻纹。手法颇简朴,画像甚稚拙。其年代虽不明,但似乎比上述所有画像更古老。

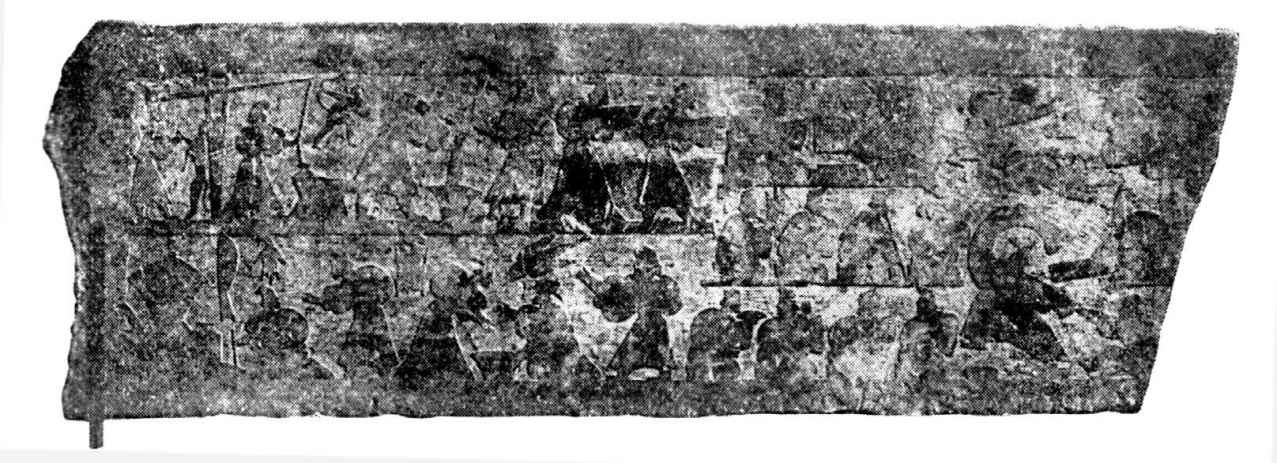

3.来历不明之画像石(第二一七图)

第二一七图 来历不明之画像石

长五尺二寸五分,广一尺八寸二分

此画像石出土于山东省,府县名不详。今为日本某人收藏。画像刻歌舞游戏与庖厨情状,似属常见,然雕刻手法略有异,且工艺稍优。即先水磨石面,留出画像后稍低平凿空白部分,相较于武氏祠画像留有凿痕,技术有显著进步。

结论

以上所述后汉画像石皆余亲自调查所见。此外尚有余所得拓本与山东省沂州府右军祠汉画像石数片、济宁州普照寺画像石一片、来历不明之画像石三片。又承见冢本博士调查带回之嵩山太室神道石阙画像石,与伊东博士带回之扬州府宝应县学射阳石门画像石等拓本,然非余亲见实物,故其说明从略。

如上述,后汉时代坟前建石庙、石祠,其内部刻有画像作为装饰。多存于山东、河南两地,似前者尤多。据余调查盖山东省各处皆富于最适合此类雕刻之石灰石,其制作自然亦多。话虽如此,然此类石庙完全保存者仅孝堂山石室,武氏祠已解体,为憾,而画像石犹保存完好可谓侥幸。至于其他则或埋没土中,或遭破坏,或归于好事者手中,以致无由复寻其遗制。今概括前述如下:

一 石质 画像石皆由石灰石刻出。石有两种,一带黄褐色,石质最坚,一为灰黑色,掺杂有些许化石,质稍松软。

二 雕刻手法 余所见者有五种:

(一)以孝堂山石室画像为代表,水磨石面,于石面阴刻画像。

(二)以武氏祠石室画像为代表,水磨石面,留出画像,于石面阴刻面相、衣纹等细部,于空白处纵向作凿痕。

(三)如前述三之画像石,浅平削去空白部分。

(四)于石面纵向作凿痕,稍深刻画像轮廓,内部削去,稍留圆形,进而于此阴刻细部。此种画像发现较多。亦偶有于轮廓内平削者。

(五)以慈云寺佛殿壁间画像为代表,粗凿平石面,留出画像,于空白部分作凿痕,亦即与(二)同,止于简朴。

三 边框 画像多存广边框。此边框一般由或狭或稍广之数条纹带组成,以幅宽四五分许之阳线相隔。此纹带或有无纹者,或有连弧纹、垂饰纹、单菱纹、双菱纹、系钱纹、波纹等。一般于空白处或平面左右交互斜刻凿痕。

四 画像与内容 不论雕刻手法如何,画像普遍皆古雅稚拙,仅止于写其形意。人物亦然。唯马车及其他动物较工巧。画像内容多关乎历史事迹与神异怪诞传说,亦似关乎墓中人物经历。尤喜刻画游猎、卤簿、宴饮、歌舞、庖厨情状,作日月、星辰、楼阁、车马、禽兽、虫鱼、龟龙之属。今不胜一一列举之烦。由此吾等可得知后汉时代文化性质与技术发达程度,以及当时风俗习惯为何。若进一步详细研究亦不难发现其他方面之珍贵资料。

本篇曾连载于《国花》第十九辑第二二五号、第二二七号与第二十辑第二三三号(1909年2月、4月及10月)。有关汉代石庙与画像石,前载“中国之陵墓”中亦有部分涉及。另有文章于东京帝国大学纪要工科第八册第一号以“中国山东省汉代坟墓表饰”为题,不仅就石庙与画像石,而且就石人、石碑等坟墓外部装饰进行全面详细阐述。后者系此方面最完备之文章,然因以玻璃版[8]制作一三〇页附图,故此不收录该图,唯表示出二者所用编号、名称等异同,[9]仅供参考。

| 1 —前石室第五石 | (1) |

| 2、3 —左石室第三石 | (2) |

| 4 — | (4) |

| 5 —左石室第四石 | (5) |

| 6 —左石室第五石 | (6) |

| 7 —前石室第三石 | (7) |

| 8 —后石室第六石 | (8) |

| 9 —前石室第四石 | (9) |

| 10 —左石室第九石 | (10) |

| 11 —后石室第五石 | (11) |

| 12 —左石室第六石 | (12) |

| 13 —后石室第四石 | (13) |

| 14 —后石室第三石 | (14) |

| 15 —后石室第二石 | (15) |

| 16 —后石室第一石 | (16) |

| 17 —前石室第一石 | (17) |

| 18 —前石室第二石 | (18) |

| 19 —武氏石室第三石 | (19) |

| 20 —武氏石室第一石 | (20) |

| 21 —武氏石室第二石 | (21) |

| 22 —左石室第八石 | (22) |

| 23 —左石室第七石 | (23) |

| 24 —前石室第七石 | (24) |

| 25 —前石室第六石 | (25) |

| 26 —后石室第七石 | (26) |

| 27 — | (27) |

| 28 — | (28) |

| 29 — | (29) |

| 30 — | (30) |

| 31 —前石室第十一、十二石 | (25) |

| 32 — | (32) |

| 33 —顶盖 | (34) |

| 34 —顶盖 | (35) |

| 35 —新碑 | (35) |

| 36 —武斑碑 | (36) |

| 37 — | (37) |

| 38 — | (38) |

| 39 —顶盖 | (35) |

| 40 —祥瑞图第一石 | (40) |

| 41 —顶盖 | (41) |

| 42 —石阶 | (42) |

| 43 —石阶 | (43) |

| 44 —左石室第二石 | (44) |

————————————————————

[1] 原文如此,不知为何作此表述。实际上孝堂山郭氏墓石祠位于山东省长清县城西南22公里孝里铺南的孝堂山上。——译注

[2] 位于奈良县北葛城郡当麻町,系真言、净土两宗共有寺庙,号禅林寺。白凤时代(日本美术史时代区分之一,位于飞鸟时代和天平时代之间,约自7世纪后半叶至8世纪初)由当麻氏创建,原为兴福寺附属之寺庙,藏有奈良时代建造的东塔、西塔以及当麻曼荼罗等众多日本国宝。——译注

[3] 《山海经》中第六篇。《山海经》是我国第一部描述山川、物产、风俗、民情的大型地理著作,又是我国古代第一部神话传说的大汇编。全书共十八篇,分为《山经》和《海经》两个部分。大约成书于春秋战国时代,因年代久远,其作者今已无法查实。——译注

[4] 原文如此,不知何意。——译注

[5] 清代冯云鹏辑,共六卷。——译注

[6] 此处叙述与第十六石图恰好相反,是上两层皆狭,最下一层广。——译注

[7] 关于“永建五年画像石铭刻”,有人认为正确的文字应该是:“一 道光十九年。鱼台马钱桥星垣。访得此石于两城王凤楼。移至鲁桥。藏于家。廿一年四月。徐树人刺史。移至州学。(下略)商城杨铎记。二 道光廿一年四月。知济宁直隶州事南通州徐宗干。移置明伦堂。——译注

[8] collotype,也称珂罗版,即在玻璃板上形成胶质(gelatin)被膜以制版的传统印刷方法。——译注

[9] 原文后半部分序列号为假名序号。今按阿拉伯数字+括号译出。——译注