第三十章 山东省南北朝与隋唐时代雕刻

目录

总说

一、肥城五峰山莲花洞

二、历城神通寺佛像

1.四门塔佛像

2.千佛崖佛像

三、龙洞佛像

四、玉函山佛峪寺佛像

五、千佛山佛像

六、黄石崖佛像

七、九塔寺千佛崖

八、青州云门山佛像

九、青州驼山佛像

结论

总说

中国南北朝与隋唐时代雕刻现存最多者当数云冈石佛寺与洛阳龙门。巩县石窟寺亦已为世人所知。山东地区亦富有佛龛、佛像。就藏有众多雕像作品于一地而言,山东虽不及于云冈、龙门之盛,然因广泛分布各地,其数量亦不可小觑,而且山东多留存前者少有之隋代雕刻,故于艺术史研究方面可凭依之处颇多。盖南北朝文化发展至隋代,一面臻于完善,一面别开生面,新风气蔚然兴起,及至唐初,雄浑壮丽、丰润精美之艺术终告大成。亦即隋承南北朝而传至唐,为其间艺术划出分水岭,属研究当时艺术之最重要时期。云冈龙门佛像盛则盛矣,北朝唐代遗物亦显丰富,然属此重要过渡期之隋代雕刻则寥若晨星。所幸山东地区多留存隋代雕刻,得以弥补艺术史料之缺漏,吾等深以为喜。

山东此类雕像作品所在地于济南附近有千佛山、神通寺、玉函山、龙洞、九塔寺等,于肥城有五峰山莲花洞,于青州有云门山、驼山等,亦为余于1907年秋冬之交亲自调查之地。此外,尚有宁阳石门山房、长清灵岩寺、东平州罗汉洞。其数量虽少,然因时间关系余无法往观。今仅就余调查所见,不拘时代先后,而根据所存地点一并试做说明。

一、肥城五峰山莲花洞

肥城以北七十里五峰山顶悬崖上有一佛龛,称莲花洞。其入口朝西,左方岩壁上有雕为长方形、深一寸许之凹处,内有刻字。文字可辨,曰:“大周囗清元年囗囗修造”。

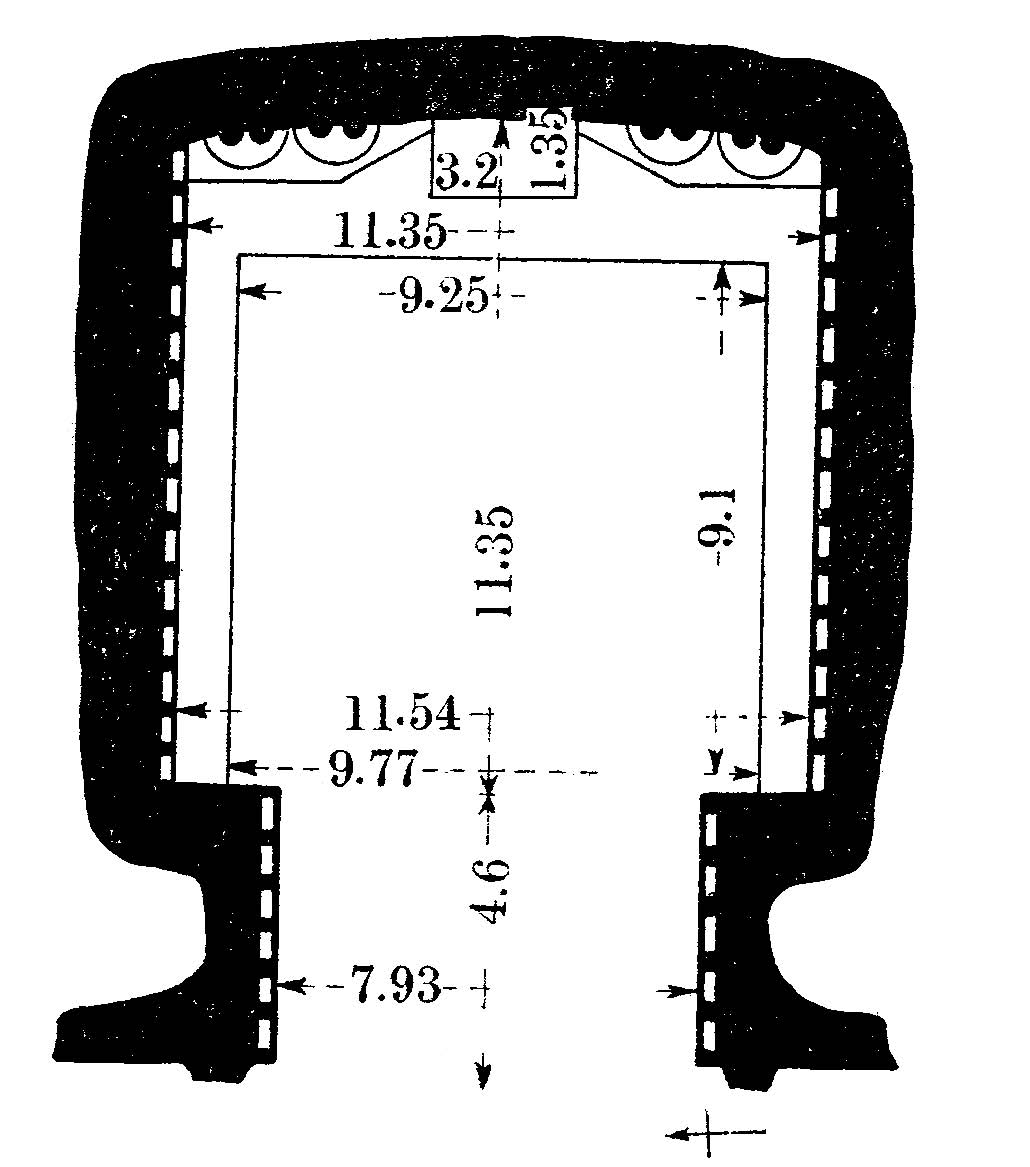

此文字过去著录无记述。余调查时大费周章始得以辨读。后周势力延伸此地乃武帝建德六年,距灭后齐、国祚迁隋仅四年,其间有宣政、大象、大定三个年号,然年号中无“清”字。又,年月如此短暂,故山东地区有后周年号铭之雕刻仅限于邹县小铁山与葛山之二三物件。想来大周之“周”字因笔画剥蚀严重,余有误读,恐为“齐”之误。南北朝时代山东地区长期属于后齐版图,有其年号之造像铭刻颇多。若此,则此“囗清”恐为“河清”,此佛龛恐于其元年(日本钦明天皇二三年,即公元562年)建造。佛像样式与制法皆与此年代相符。龛室广南北十一尺五寸四分,东西九尺一寸,穹顶高九尺六寸五分。又,入口上方呈半圆拱形,广七尺九寸三分,深四尺六寸。入口左右两侧壁上部做六行六段三十六个小佛龛,下部刻手法简朴之仁王像。(第二五五、二五六图)

第二五五图 五峰山莲花洞侧壁

第二五六图 五峰山莲花洞平面图

佛龛左壁刻七十三个小佛龛,右壁刻八十一个小佛龛,佛龛内各安放一尊趺坐台座上之小佛像。佛像侧面或刻有造像者姓名,或未刻。前壁即入口北面作十四龛,南面作十七龛,手法与前者相同。后壁呈折线状,正中须弥座上安置本尊释迦坐像,其左右浮雕两罗汉、两肋侍菩萨立像。又,右罗汉上方有两小龛,左肋侍菩萨右肩上方亦有一小龛。穹顶稍呈穹窿状,仿格状藻井,正中作宽广方形,内刻大型八叶莲花,其四周四十四区小格间刻六叶小莲花。中房皆大,瓣面平润,手法颇雄健。(第二五七、二五八图)

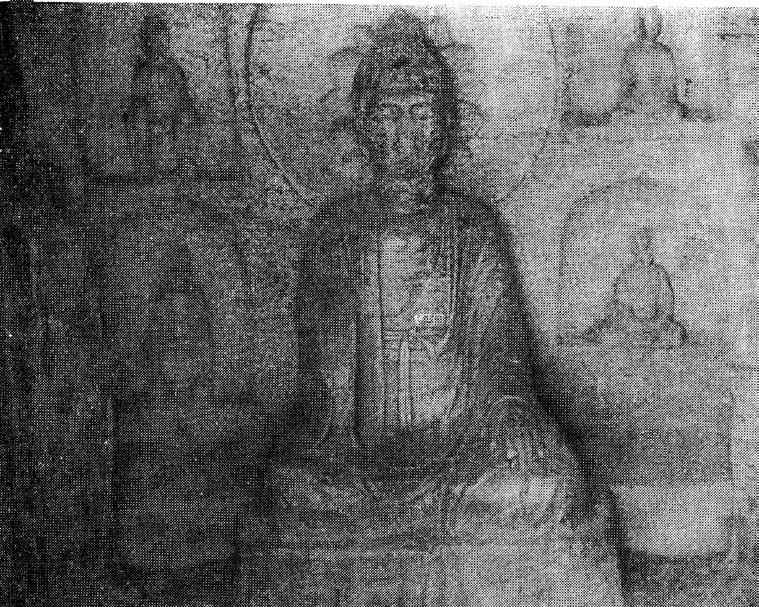

第二五七图 五峰山莲花洞本尊

第二五八图 五峰山莲花洞左肋侍菩萨

本尊释迦如来坐像面部稍大,面轮略长,眼细,长有睑线,眉上扬,鼻缺损,难以描述。人中稍广,口唇上翘,下唇下方凹洼。重颐长颈,有两条褶线。耳大,刻法简单生硬,无环孔,鸟瑟腻[1]高,有螺发。两手大,重叠置于膝上。手指稍长。衣被覆两肩,尤袈裟悬垂。衣纹雕刻浅,简洁有力。

背光呈大圭形,于佛头处刻简洁古朴莲瓣。其边框配以圆形与菱形花纹。莲花之外刻火焰状。手法亦简洁古朴。

须弥座腰部狭小,上下皆广,呈二层梯状,上刻稍纤巧之莲瓣,腰部正中刻较大圆形人面,颇奇特。两旁刻柱状。

两罗汉稍匀称,右罗汉头部大半缺损,左手举至胸前,持佛珠,垂右手执衣。左罗汉合掌。皆立莲座上。面相、衣纹手法朴素简洁。两肋侍菩萨头部亦稍大,然躯体匀称可观。皆举单手持壶,垂单手执薄长袍。面相与制法与本尊相似,但工艺上毋宁超过本尊。背光为宝珠形,正中亦刻莲花。四周刻火点。

二、历城神通寺佛像

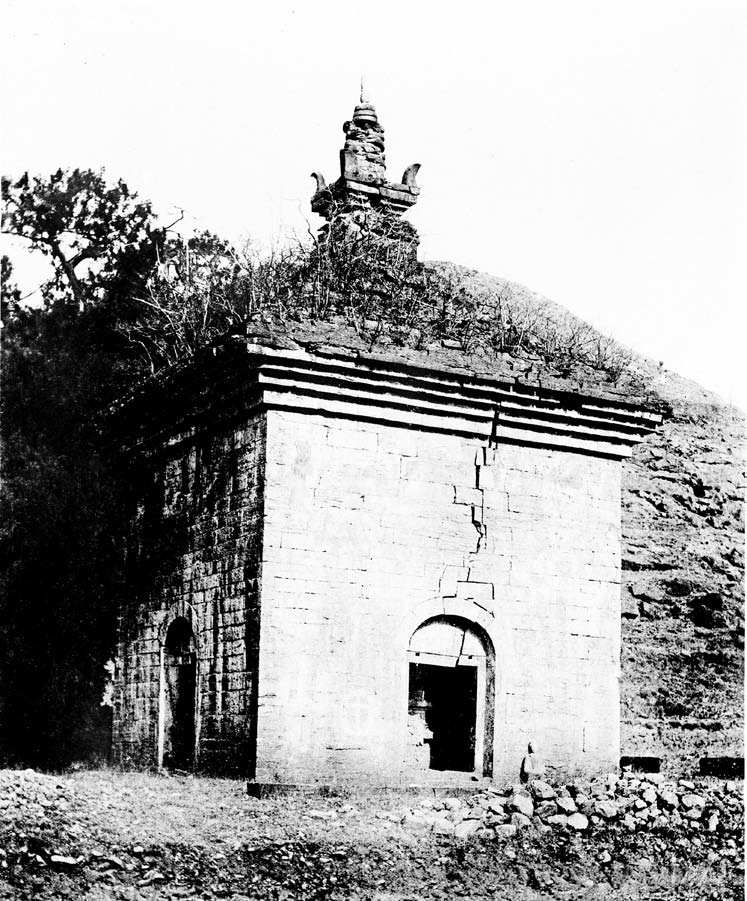

神通寺位于济南东南八十五里处,为古刹,系南燕王慕容德为天竺僧朗禅师所建。小溪以北有四门塔。南有千佛崖。四门塔系北朝建筑,其内部安置当年佛像。千佛崖有初唐雕像大小数十躯。(第二五九图)

第二五九图 神通寺四门塔

1.四门塔佛像

四门塔建造年代不明,从其形制与内部安放之佛像判断当建于南北朝时代。《山左金石志》有“武定二年神通寺杨显叔造像记”记述,或为该年代建造亦未可知。塔为石筑单层方塔,顶部安置石相轮。四面开口以通行,故名四门塔。入口上方呈拱形,屋檐由五层石头递次向前成雀替[2]状构成。石材制法颇有古韵,发散出汉代余晖,他处几不可见。大小为二十四尺三寸见方,内部中央有五尺八寸见方之大柱。其四周绕以广三尺之佛坛,坛上安置诸佛像及左右肋侍菩萨等像。诸佛像皆经后世塑土修缮,然往往有佛面部、衣裾塑土剥落,故可见当年形制。北面佛头、两手、衣裾可见,西面佛头与手,东面佛头、手与膝部露出,而南面佛犹全部为塑土遮蔽。此类佛像形式皆同,面相丰满,眼细小呈纤月状,上有睑线,扬眉,高鼻,形态严整。口部形状亦接近写生,重颐,耳有环孔,发为螺发。衣纹曲线自由流畅。肋侍菩萨像大抵后世修造,不足观。又,该寺佛殿内有一躯失去头部之罗汉立像,或为当年塔内之物亦未可知。躯体匀称美观,衣纹线条简洁雄劲。

2.千佛崖佛像

寺西南面悬崖上刻有许多佛像,故称千佛崖,皆初唐所刻。《历城县志》曰:

按神通寺千佛崖造像记凡二十疑皆唐时刻囗其有年号者武德一贞观一

显庆三文明一其仅存永字者盖永徽也余无年号而悬崖最高处题名

尚多惜未尽摩拓

自其东南端至西北端之雕像大致可分为五区。余悉数拍摄其中重要者,然当时有一巡警因护卫任务从济南随行而来,出于好奇心偷偷打开相机暗盒察看。余不知,待到青岛洗相时始发现此事。因此丧失武德年间佛像及其他部分照片,于兹无法揭示,为憾。

第一区 位于西南端,为大龛,内部正中有坐佛一躯,高七尺许,有铭记:

大唐显庆三年僧朗德敬造

龛内部左刻坐佛六,右刻坐佛一。前面右刻坐佛二(其中之一等身大),左刻塔形。又于其左刻小佛一,上刻大小佛像九躯。

第二区 与第一区左面相接,有甲乙二大龛。甲龛内列刻坐佛二。一高约六尺,一高为五尺,两佛间上下各有一小佛。龛左右侧有以下铭记,颇毁损。

大唐贞观十八年僧囗

德知风烛薙囗识苦囗囗

迨越竭衣钵争……造

石像两躯上报……

囗识瞻颜礼……

罪名至新叹……

切业报恐山……

……记

铭

乙龛位于甲龛左面,稍低,内部安置坐佛一躯,高五尺七寸二分,其制作年代由下列铭记可知(仅此铭记据《历城县志》)。

囗虔供囗有邻禅桑门僧沙栋囗响莫异囗在囗国书囗囗囗大唐武德囗厥年七十囗哉陟之囗恩

即制作于唐高祖武德年间,属千佛崖中最初建成者。因系重要雕刻,足以考察唐初形制,故说明其制法如下:

此像匀称颇美,面轮近乎圆形然颊不丰,眼细长,眉长而不扬,鼻梁高,作孔。口小然形态严整。耳大无环孔。重颐,颈无褶线。手指过长然指端圆而优美。衣纹线条流畅,然刻画浅而呆板。莲座上莲花全然北魏样式,花瓣较小。总之,此像面相、衣纹与传统佛像样式有异,已然具备纯粹唐代性质。

此像左面有小像六躯。其侧面上方有三尊佛,下方有二小佛。其左面朝西上有二佛,下有三尊佛与小佛,皆损毁严重。又,甲乙两龛上方崖壁上刻大小六十五躯佛菩萨像。(第二六〇图)

第二六〇图 神通寺千佛崖第三区佛龛

第三区 与第二区左面相接,有等身大坐佛像二躯,其他大小佛像三躯。其中位于第三区正中下方方龛内之佛像最值得关注。龛广一尺六寸,高二尺五寸八分,左右有奇特柱子,以承上部拱形。龛内有释迦倚坐像。龛外左刻仁王像,右刻小狮。此类石像保存较好。本尊右面有铭文:

大唐显庆二年九月十五日齐

州刺史上柱国驸马都尉渝国

公刘玄意敬造囗像供养

第四区 位于第三区左面七八米处,其右方有一群小佛。小龛内分上下四层,刻大小总计三十四躯佛像,皆初唐杰作,面相、姿态皆美。其左方有磨损佛龛三。第一龛有佛一躯,第二龛有本尊与肋侍菩萨,第三龛有佛五尊。距其左方三四米处有地藏像,损坏亦严重。(第二六一、二六二图)

第二六一图 神通寺千佛崖第四区小佛龛

第二六二图 神通寺千佛崖二大龛右方佛

第五区 即千佛崖最北端,其右有一龛,正中圆雕等身大释迦坐佛,左右圆雕两菩萨、两罗汉。龛右有小佛一躯。左方一二米处有小佛并列。左面稍上有一龛,内部安置高三尺许坐像。从此往左约五六米处有二大龛。

此二大龛内部相通,由前面中央柱隔开,内部安置各高约八尺之弥陀坐像。右尊铭曰:

大唐显庆三年行青州

刺史清信佛弟子赵王

福孝囗太宗文皇帝蔽

艁弥陀像一躯愿四夷

顺命家国安宁法界业

生普登佛道

两本尊形制相同,从两龛相通判断,系同时制作,皆匀称美观,面相极雄伟富丽,盖初唐杰作,与第二区武德佛相比显示有更大进步。面轮丰圆,眉目鼻口刻法精致而藏有雄劲气势。但耳较简约,无环孔。指甚纤长,衣纹线条优美,然用刀稍浅。膝稍低,褶襞曲线差强人意。

龛内后壁右方有二躯佛,两本尊中间有大小五躯佛,左方有一躯佛,右侧壁有大小六躯佛像,左侧壁有小三尊佛。此类小佛像皆与本尊形制相同,几乎于同时代作成。两本尊中间佛像上有铭文,曰:

像主前旅上骑都尉

刘君操供养

其下铭文曰:

像主刘操亡妹顺记

供养

此外,二大龛外面右方有大小四躯佛像,相距八尺许处左方复有一大龛。龛内安置一丈六尺坐像,形制、手法与前者几乎相同。龛后壁本尊右肩上刻小佛一躯,左壁刻小佛三躯。

三、龙洞佛像

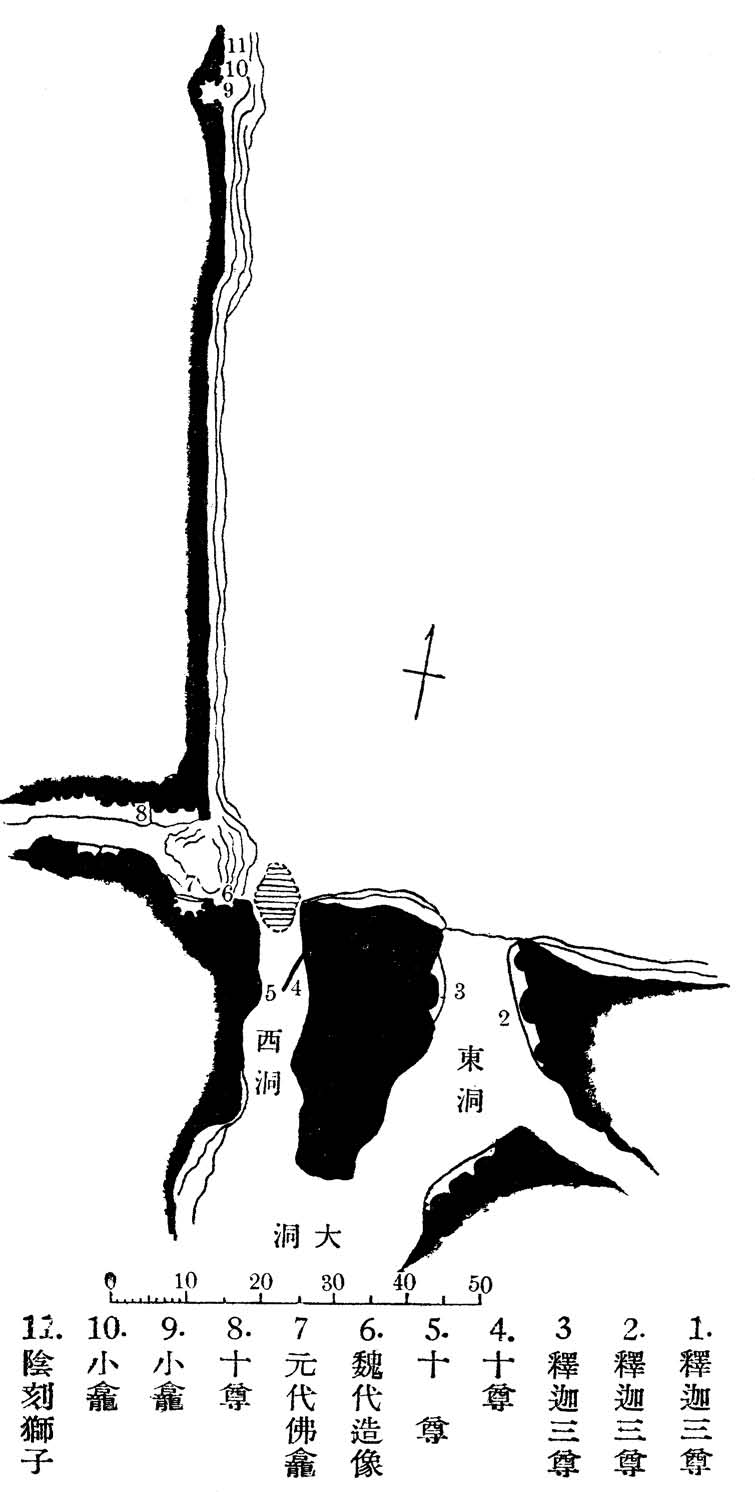

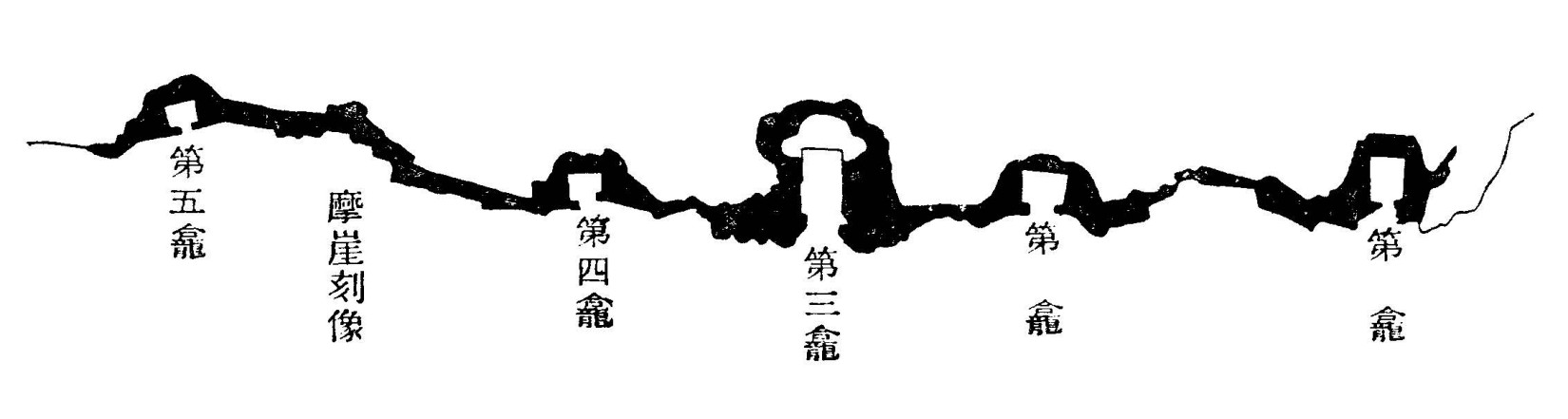

龙洞位于济南府东南三十六里处,断崖高,如屏风围抱,崖壁中部有三洞穴。其内壁与外岩壁刻北朝与隋代佛像。亦即断崖矩折处朝东有一洞开,今姑称之为第一洞。朝北洞开处有二,名之为第二洞、第三洞。此两洞口异而内合为一。第一洞广五尺五寸乃至八尺,深约二十四尺。第二洞广六尺乃至十尺,第三洞广十尺乃至三十尺,皆深约三十六尺,于此合一。再向前其深不可测。今土石崩落几不可进。

第一洞入口朝北作一佛龛,内刻一立像,盖东魏天平四年建造,系龙洞最古老佛像。(第二六三图)

第二六三图 龙洞石窟平面图

《历城县志》曰:

龙洞造像记

大魏天平四年岁次缺

朔廿囗日庚申使持节

缺侍骠骑大将军关缺

尚书缺泾凉华囗南缺

九州刺史汝囗王囗叔

囗敬造弥勒像一躯缺

七厝皇祚永隆四囗囗

生之类普登正觉□车

骑将军左光禄大夫缺

州长史乞伏锐 征北将军金紫光禄大夫缺

上述造像石刻高八寸,宽一尺四寸五分,文字十一行,每行十字,径五分,正书。

余当时不知有此铭,而《县志》曰造像在龙洞后门口朝北,故除此造像外未有他者,且其样式最能反映北朝特点,因而此造像记所说恐当指此佛像。此像面部、两手缺损,然从其姿态、衣纹可辨之。其衣纹简约,两袖于身体左右展开,躯干、四肢不透衣外露,显示其仅为二流北魏佛像。足下有宽广盛开莲花之莲座。(第二六四图)

第二六四图 龙洞石窟第一洞外壁造像

第一洞内部左(北)壁有十躯、右(南)壁有两躯佛菩萨坐像,皆高约二尺五寸,面相丰满圆润,眼细长鼻高,口角深沉,或单颐或重颐,颈部无褶线。衣纹简约强劲,尚存北朝遗风,然躯体匀称,透衣外露。盖为北朝与唐代之间之佛像,恐成于隋。

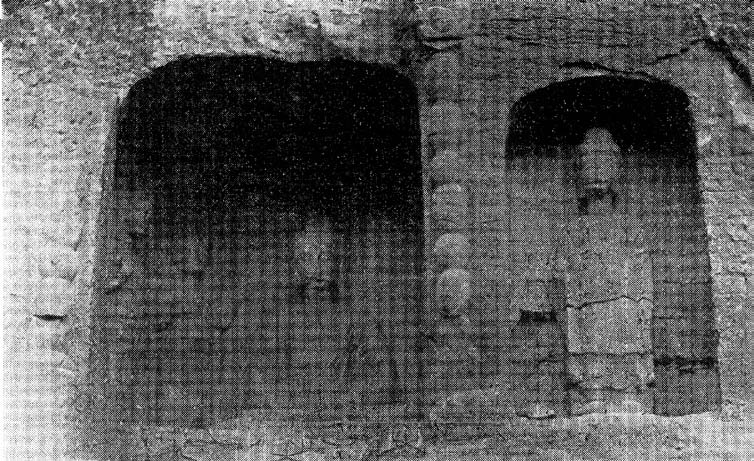

第二洞左(西)壁刻十一躯、右(东)壁刻十二躯小佛像,高一尺乃至二尺左右,面相、衣纹皆剥蚀难辨。

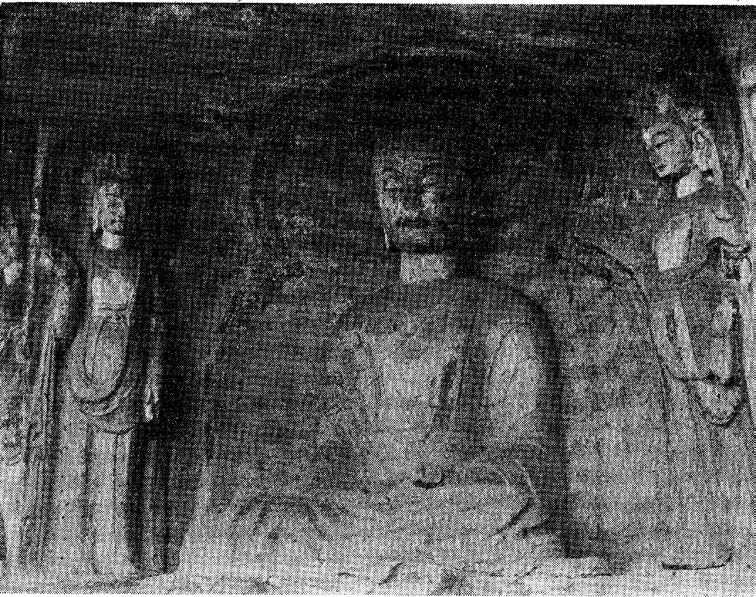

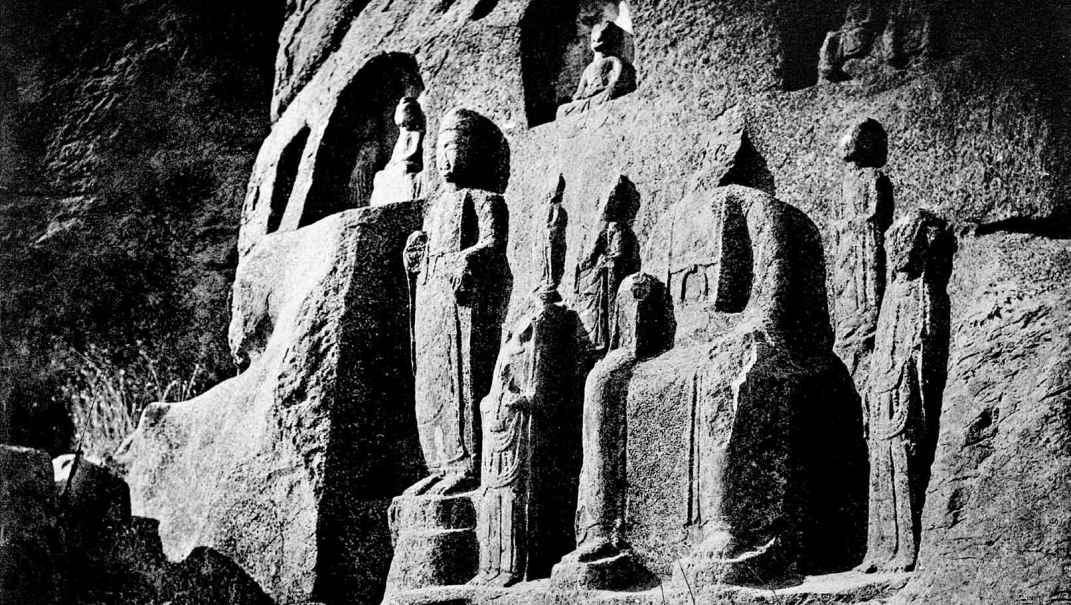

第三洞左(西)壁有释迦立像一躯,右(东)壁有释迦三尊像三组。左壁佛像高约十六尺,右壁本尊皆高约十五尺,肋侍菩萨高约六尺五寸,皆略有剥蚀,然姿态严整美丽,衣纹手法最为流畅,系大作。由其样式判断恐为隋代制作。(第二六五图)

第二六五图 龙洞石窟第三洞东壁

往第一洞北面行走三十八步,可见一佛龛,朝东。龛广三尺一寸,高四尺三寸五分,深三尺二寸五分,内刻本尊释迦坐像与左右两罗汉、两菩萨像。龛外左右有奇特柱子,呈连珠状,以承北魏样式拱顶,然今缺损大半。本尊、肋侍菩萨姿态皆颇美,面相丰满,衣纹遒劲,几成唐代佛像先驱,然犹略可见北朝痕迹,亦为隋代作品。

与此佛龛北面相邻又有一小佛龛,内部安置释迦立像。与前者年代几乎相同,然北朝痕迹略多。其北面岩石阴刻狮像,最富雄浑之气,恐亦为隋作。

上述佛像以样式而言似皆为北朝与唐代之间过渡期产物。余未曾亲见,然诸城尹彭寿撰《山左北朝石存目》记载:

隋比丘尼僧智照造像记 正书 大业三年十月十八日

龙洞后门石崖

恐此当指此类佛像之一。待今后进一步研究。

第一洞入口北向东魏弥勒像之西面有元延佑五年所作佛龛,内置释迦、两菩萨、两罗汉与文殊普贤两菩萨,然与本书主题无关,从略。(第二六六、二六七图)

第二六六图 龙洞石窟北龛造像

第二六七图 龙洞石窟北龛外壁狮子图像

四、玉函山佛峪寺佛像

玉函山佛峪寺位于济南府东南约三十余里处。古人于山腹悬崖上建佛殿僧房,于崖腹雕刻许多佛像。皆开皇年间所作。唯西北悬崖乾元二年之阿弥陀佛、开成二年之弥勒像为唐作。

佛殿后方悬崖刻有佛像,分五层,最底第一层最大,有五佛龛,皆容三尊佛。右起第一龛(正对人时为左方)为弥陀三尊,注“大隋开皇十三年”作,手法最为单纯。第二龛为弥勒三尊,开皇五年作,形制与前者几乎相同。第三龛亦为弥勒三尊,系开皇四年所刻,形制亦同,唯衣纹线条略多。第四龛本尊面相丰满美丽,几乎具有唐代特色。衣纹亦流畅,躯体匀称,颇美观。尤为肋侍菩萨姿态极其优美,几近唐作。唯薄长袍褶襞带有北魏特有曲线。盖于此类佛像中最迟制作,刻于开皇二十年。第五龛无铭记,本尊、肋侍菩萨皆颇简约古朴奇异,与唐作相距甚远,多存北朝遗风。盖于此类佛像中最早建成。第三、第四佛龛上方皆有奇异帐饰。(第二六八图)

第二六八图 佛峪寺石窟第一层第四龛

第二层刻三十二躯小佛,各高约一尺,其中有佛刻“开皇四年”铭记。

第三层右端刻三尊佛,本尊高二尺五寸许,以及五躯小佛,各高约一尺,其中有佛刻“开皇八年”铭记。左端又刻佛菩萨像八躯。

第四层刻大小十八躯佛像,大者高二尺许,小者高一尺许,其中开皇八年所作最优。(第二六九图)

第二六九图 佛峪寺石窟第四层造像

第五层右端刻三尊佛(本尊高约四尺,开皇七年作),次刻两菩萨(各高约四尺,开皇八年作),次刻三尊佛(本尊高约三尺,开皇八年作),次刻本尊与左肋侍菩萨(本尊高约二尺五寸),次刻坐佛一躯。

要而言之,此悬崖共刻佛菩萨大小九十二躯,铭文自开皇四年始,至二十年终。其中第一层第一龛多保留北朝样式,第四龛几乎与唐作接近,面相、衣纹皆明显反映其位于自北朝样式向唐代样式转变之过渡期。

佛峪悬崖西北高出地面二丈许处上方有佛龛,刻两佛像。面相于丰满圆润中略带生硬感觉。衣纹线条亦欠流畅,颇有北朝遗风。其下方左端又有三龛佛像,一龛大,位于上方,佛高三尺五寸许,左右有两小肋侍菩萨像。其下方左右端两龛佛像皆破损严重,难辨其形制、手法。大龛右端刻“开成二年四月金刚会碑”。

又,佛殿上方断崖东南面亦有横向长条形佛龛,其右端刻坐佛四躯,左端刻稍高倚坐佛像,正中佛像左右有两罗汉像,皆为“大隋开皇七年岁次丁未”所建。此类佛像在断崖上今难以接近。其样式与上述佛像无大差异,多混杂北朝因素。

此佛峪寺佛像数十躯几乎皆为开皇年间所建,一方面带有北朝遗风,一方面已然成为唐佛先驱,最具研究价值。(第二七〇图)

第二七〇图 佛峪寺石窟西北佛龛

五、千佛山佛像

千佛山位于济南府以南五里处。山上有伽蓝,称兴国寺。寺域内断崖刻众多佛像,多为开皇年间所作。《济南府志》曰:

兴国寺 在府城南五里历山上唐贞观中建石崖皆镌佛像故一名千佛山

《府志》记述该寺创建于唐贞观年间,然其佛像多属开皇年间所刻。《山左北朝金石存目》中列举隋造像铭九种,年代自开皇七年至二十年。今不一一复录。余亲访时此类佛像悉新施彩绘,俗不可观。唯整体轮廓仿佛可见,此外其样式、手法全不可考,令人慨叹良久。

六、黄石崖佛像

据《山左北朝金石存目》,黄石崖造像铭有以下九种:

后魏法义兄弟姊妹等造像二十四躯(疑为“人”)题名正书正光四年七月廿九日

同 帝王元氏法义卅五人造像正书孝昌二年九月八日甲辰

同 法义兄弟百余人造像正书孝昌三年七月十日

同 雍州五僧欢造像记正书建义元年五月四日

同 大般涅槃经偈正书

东魏假伏将军姚敬遵造像记正书元象二年三月廿三日

同 齐州长史镇城大都督挺县开国男乞伏说造像记正书元象二年三月廿三日

同 清信女赵胜习忤二人造像记正书兴和二年九月十七日

北齐邑义主一百人造像记(今归汉军许氏)正书武平三年三月十六日

余在济南从拓字人处得到此类拓本,之后承拓字人引路,攀登千佛山东面险峻山崖,至其顶即所谓黄石崖,然佛像或造像铭一无所见。拓字人亦惊曰:听闻近年某大官将此物运往他处,果不其然。余不知此处果为真黄石崖否,空归济南。

七、九塔寺千佛崖

济南府东南九十五里处有九塔寺,寺有一茎九顶砖塔,平面八角形,屋顶正中立十三层塔,各隅角立小三层塔,形态奇异,据传为唐代尉迟敬德所建。寺旁断崖上刻众多小佛像,故又称千佛崖。崖分上下二层,上层长方形,内有圭头龛(右)、半圆头龛(左),皆容佛像。左龛上有七佛像。下层有四佛龛,各安置三尊佛。由其形制判断皆属唐初作品,恐与塔同时代建造。唯体量不大,手法亦不优秀。

八、青州云门山佛像

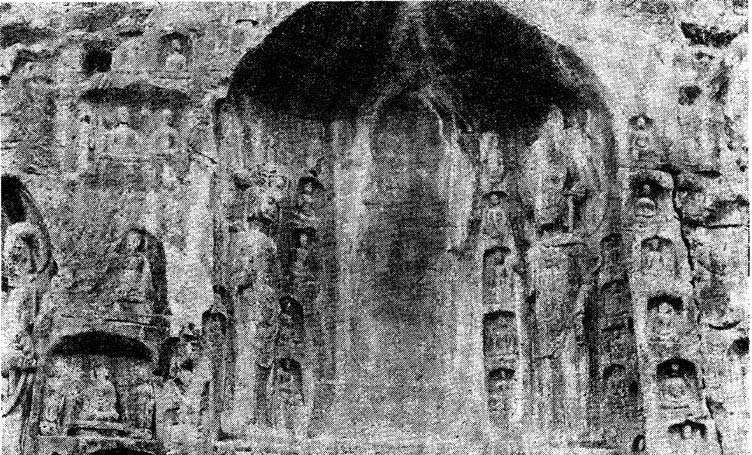

云门山位于青州府城以南十里处,山峦巉岩兀峙,其上有祠庙,极奇绝。断崖南面洞门(崖中央有洞门,云门山所以得名)以西有两佛龛,今姑名之为第一龛、第二龛。(第二七一图)

第二七一图 云门山石窟第一龛本尊

第一龛广约十尺,高约九尺,正中有本尊释迦如来坐像,左右有肋侍菩萨像,前面仁王像相对而立,龛内另有三十躯小佛。此类佛像皆隋代所作,小佛一侧有隋开皇十六乃至十九年造像铭。

本尊与肋侍菩萨皆开皇年间作品,颇有简朴之风。本尊面轮稍长,额窄,眉眼与口之制法与日本法隆寺金堂药师与释迦有相似之处,然重颐,有两条颈线,与后者相异。耳简而形美,带环孔痕迹。本尊背后有宝珠形背光。

左肋侍菩萨颜面受损,右肋侍菩萨面相完好,几与本尊同。本尊、肋侍衣纹皆简约,然肋侍衣裾比例大,薄长袍伸展于身体两侧,令人想起日本法隆寺梦殿本尊。衣纹襞线稳健亦同。小佛多为坐像,唯有一尊为倚坐像,手法皆简约。(第二七二图)

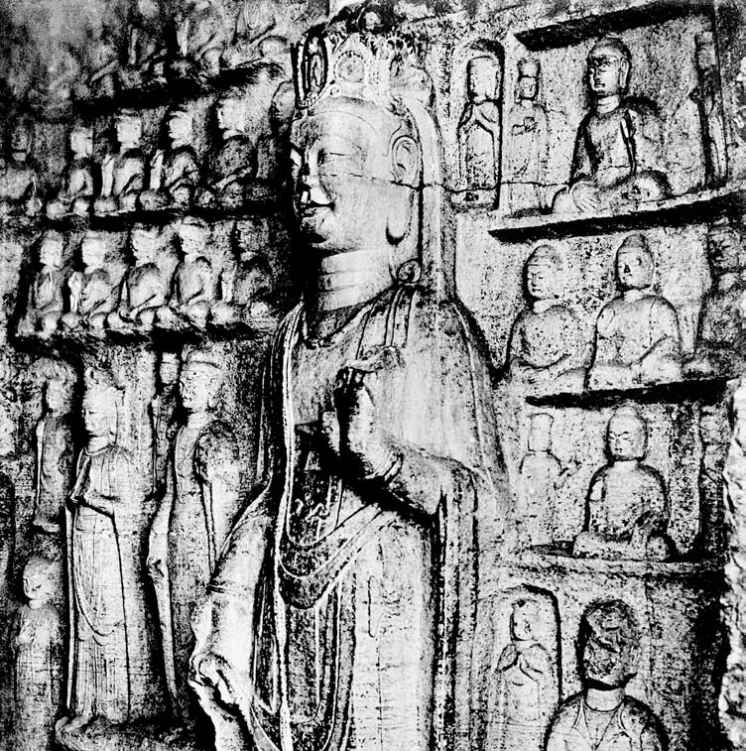

第二七二图 云门山石窟第二龛

第二龛广约十二尺,高约十五尺,今无本尊,仅存左右肋侍菩萨浮雕立像与小佛二十四躯。想来本尊原有雕刻但为后世破坏。由左右肋侍菩萨样式判断属隋代作品,技巧颇优。右菩萨颜面缺损,左菩萨面相与神通寺四门塔内菩萨相似。宝冠甚美,已然为唐代先驱,而其直立姿势与稳健衣纹犹现北魏遗风。佩剑与腰带制法有温文尔雅、雄健壮丽之感。菩萨台座之莲瓣亦颇有雄劲气象。(第二七三图)

|  |

第二七三图 云门山石窟第二龛肋侍菩萨像

龛内小佛像手法简约,然比例最为恰当。龛外右方有十七躯、左方有十躯小佛,多为唐代作品。左方三尊佛有“天宝十二载”铭文,右方佛像亦有“天宝十二载造像”铭。

洞门上方亦有数十个小龛,然今存佛像者仅三龛。

九、青州驼山佛像

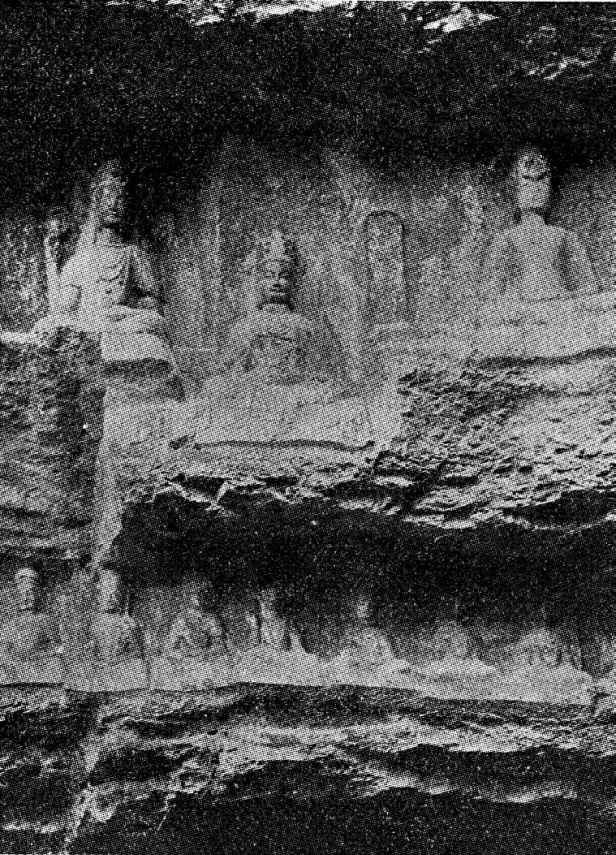

驼山位于青州府城东南约六公里处,隔溪与云门山相对。山峦崖壁今有大小佛龛六处,为隋唐时代开凿,其中尤以隋龛最为精美,值得关注。

第一龛 在最右端(正对在左),约五尺见方,正中后壁刻本尊释迦如来坐像,其左右壁刻肋侍菩萨立像。后壁本尊左右小龛内刻四佛像,右壁刻立像一躯与三尊佛一龛,左壁刻大小五龛凡十二躯佛菩萨像。

无造像铭,故年代不明,然从手法判断其当属隋代佛像无疑。本尊颇接近唐佛,然两肋侍菩萨犹多存北魏遗风。本尊颜面多磨损,两菩萨头部亦缺损,其他小佛亦面相不清,为憾。当年龛前曾架屋檐,今岩壁上留有痕迹。(第二七四、二七五图)

第二七四图 驼山石窟第一龛

第二七五图 驼山石窟平面图

第二龛 不在洞窟,而直接在岩壁上刻出十数躯佛像,正中有本尊释迦如来倚坐像,头部与两手缺损。其左右有两菩萨、两罗汉。右罗汉上有小佛,其右方又有大立佛像。再上方刻四小佛龛。右起第一小龛容坐佛像,第二小龛容三尊佛,第三小龛容坐佛像,第四小龛容三尊佛。此第四小龛本尊为倚坐像,两肋侍菩萨为半趺坐像,其例极罕。(第二七六图)

第二七六图 驼山石窟第二龛

盖此一组佛像亦为隋代作品,然手法古朴稚拙,加上千年风雨侵蚀,磨损破坏多,缺乏艺术价值。

第三龛 系小佛龛,广六尺六寸三分(入口处),深约六尺五寸,高六尺。后壁正中刻本尊释迦倚坐像,左右侧壁作两菩萨、两力士。后壁本尊右上方与左下方有稍大佛龛,各容三尊立佛。右龛下又有二小龛,各安置一佛。左龛上又有一小龛,刻一佛一菩萨。其左方,刻一像,仿佛女神像。

左右侧壁刻众多小佛。右壁有六十一躯,左壁有三十三躯。

穹顶以绿青色描绘忍冬图纹,颇雄健珍异,然大半剥落,难以辨识,颇可惜。

此佛龛内本尊及其他佛像颜面皆残毁,破损严重。从其样式判断明显属于隋代作品。

第四龛 系驼山佛龛中最大且最重要之佛龛,龛入口广十尺七寸,向后稍宽广。后壁正中刻大本尊释迦坐像,其左右各作小龛,内容肋侍菩萨立像。此处于龛内最宽广,广十七尺九寸七分,龛口至后壁长约二十三尺。今龛上部破损坠落。(第二七七图)

第二七七图 驼山石窟第四龛本尊

本尊释迦大像趺坐坛上,衣裾覆盖坛上部。坛高今有三尺七寸,恐当年至少高三尺。[3]前面叠刻一列坐像,一列小佛龛。今数有十七躯。下方今已埋没,有何物不详。坛正中二行分刻“大像主青州总管柱国平桑公”。无年号铭,但从形制判断恐隋开皇年间制作。

本尊面相丰满圆润,鸟瑟腻低,额窄,眼梢呈杏仁状。眉高,鼻梁亦高,然鼻翼小,口亦小,重颐。颈部大,无襞线。相貌美丽,温文尔雅盖北魏式佛像中最为完美者。头大肩宽,突胸低膝。衣纹颇简约,不作褶襞,唯覆盖坛上部衣裾刻优美褶线。

肋侍菩萨面相与本尊相似,稍优美,戴宝冠,带玉佩。衣纹简约稳健,整体比例过于失衡。(第二七八图)

第二七八图 驼山石窟第四龛肋侍菩萨立像

佛龛内外刻众多小佛,内部右端有七十七躯,左端有九十七躯;外部右端今存七十八躯,左端七十六躯。外部小佛悉刻像主名,然无年号铭。此类小佛手法简约,然比例甚美。多为坐像,然亦偶有倚坐像与三尊佛。

第五龛 有驼山佛龛中最优美雕刻。龛广九尺五寸,深九尺七寸,穹顶高约十三尺,后壁正中坛上刻本尊释迦趺坐像,左右壁刻肋侍菩萨立像,四面壁刻众多大小佛菩萨像。即后壁本尊右端有三十一躯,左端二十七躯。右壁四十七躯,左壁四十二躯,前壁入口右端十七躯,左端十六躯。其中多为小坐像,亦有三尊佛,还有二三尺至四尺左右极为优美之立佛像或菩萨像。入口左右端薄雕仁王像,其左侧又刻三尊佛龛与小佛七躯。

本尊头部稍大,手小,膝部过薄,然面轮丰满圆润,姿丰像丽,温和可亲,亦为隋代杰作。衣纹较简约。台座为圆形,前面作三龛。正中刻三尊佛,左右各刻一佛,衣裾覆盖台座上。(第二七九图)

第二七九图 驼山石窟第五龛本尊

左右肋侍菩萨盖北魏式佛像之发展,已臻于完美之境,之前所见隋代佛像无一可与比肩,而且号称雕刻黄金时代之唐代作品亦难出其右。其姿势优美,比例匀称,面相秀丽,表情丰富,衣纹直挺而带优雅之风,令人叹为观止。盖盛唐佛像或无以比巧,其品位高洁终不可及。吾等据此可知北朝样式入隋后已至圆熟之境,异常发达。两菩萨面相、宝冠、佩剑、衣纹皆存北魏遗风,以此显示其属向唐代式样过渡之产物。(第二八〇图)

第二八〇图 驼山石窟第五龛肋侍菩萨

第六龛 驼山佛龛中仅此龛为唐作。想来系第一龛先作,次第开凿至第四、第五龛时隋代技术日益发达,入唐后始作此龛。龛内有铭记,由此可知系长安二年开凿。龛为长方形,广七尺二寸三分,长十二尺六寸二分,接正中后壁,台座上安置本尊释迦如来坐像,其左右有两罗汉。左右壁除肋侍菩萨外,还刻有两菩萨、仁王及其他小佛龛与佛菩萨等像。右壁者有“长安三年十月十九日”铭,左壁者有“长安二秊三 ◎造像”铭,可知此佛龛大体开凿年代。

◎造像”铭,可知此佛龛大体开凿年代。

本尊比例匀称,面相丰满圆润,属纯唐样式。衣纹曲线遒劲,身躯透衣显露,又着奇异胸饰。总之姿势颇可观,然面相尚欠完整。本尊座下有两狮,两狮中间似有某物(或为香炉)。因受损,不详。(第二八一图)

第二八一图 驼山石窟第六龛

两罗汉头过大,衣纹与日本宁乐时代初期罗汉相似。肋侍菩萨姿势优美,面相丰满富丽,优于本尊。衣纹线条优雅秀丽,尤其胸饰用宝相花,手法最为精美。其与本尊一道皆为唐代样式,而与隋作大相径庭。其他佛菩萨、仁王等像皆显示初唐特色,然残毁者亦不在少数。

结论

以上就山东省余实际调查之佛像雕刻进行概述。即山东省雕刻最有特色者多为隋代作品。具体表现为,属南北朝者遗存于五峰山莲花洞、神通寺四门塔、龙洞等;属唐者遗存于神通寺千佛崖、驼山等;而其最值得关注者,乃较多且最重要之隋代代表作品存于玉函山、龙洞、历城千佛山及云门山、驼山等,由此可研究他处不可多见之隋代雕刻样式。吾等综观洛阳龙门、大同云冈与山东省此类南北朝、隋唐时代作品,得知南北朝时代已然存在系统各异之二流派。其一为所谓北魏之中坚流派,经朝鲜流入日本,形成鸟佛师派飞鸟时代样式;其二于当时仅初露头角,然至隋日益发展,入唐后臻于圆熟,传至日本后成为奈良时代之佛教艺术根本。吾等观察山东隋代雕刻,得知第一派由南北朝入隋后臻于完美,化为驼山第四、第五龛内佛菩萨像,风格高尚,技巧洗练,有初唐盛期佛像所不及之意趣。第二派亦在入隋后日益发挥其特色,渐入圆熟之境,而犹不能完全避免第一派之影响,且与唐作相比有生硬倾向。云门山第二龛两肋侍像、玉函山佛殿后方悬崖第五龛三尊佛与龙洞第一洞佛菩萨像等皆传递出以上信息。而第一派于隋虽达圆熟之境,然于兹告终。第二派则日益发展,入唐后大成于完美佛像。神通寺千佛崖武德、显庆年间佛像几乎不带南北朝式样痕迹,全部由所谓唐代样式组成,足以证之。关于南北朝至隋唐时代两派消长之起源与来由等,余亦略有可说明之处,然犹属研究过程之中,故今从略,以待他日。

本篇曾分四次连载于《国花》第二十六辑第三〇八号、第三一〇号与第三一三号(1916年1月、3月、6月)。[4]关于五峰山、神通寺、龙洞、玉函山、千佛山、黄石崖、九塔寺等佛像雕刻在《中国佛教史迹》第一卷、关于云门山、驼山佛像雕刻在同书第四卷有详细论述。供一并参考。

————————————————————

[1] 三十二种佛相中第三十二种。《正法眼藏·楞严经》说:顶成肉髻相,梵名鸟瑟腻,译作肉髻,顶上有肉,隆起为髻形者。亦名无见顶相。以一切有情皆不能见故也。——译注

[2] 雀替又叫“角替”,置于梁坊下与柱交接处,可加固梁坊与柱的连接,缩短梁坊的净跨距离。——译注

[3] 原文如此。此处数字或有误。——译注

[4] 原文如此,似缺1期。——译注