第三十三章 中国玉石工艺品及其他工艺品

目录

序言

第一 玉石工艺品

一、总说

二、玉

三、石

1.砚石

2.杂石

四、周汉时代之玉器、石器

五、六朝时代之后至近代之玉器、石器

第二 其他工艺品

一、总说

二、骨角工艺品与牙工艺品

三、贝壳工艺品

四、墨工艺品

五、木工艺品

六、竹工艺品

七、葫芦工艺品

序言

此篇收录玉石工艺品及其他工艺品。中国周汉时代玉器、石器制作技术高度发达,其影响波及近代,并在世界上焕发异彩。周汉时代古墓中出土之文物并成为可供研究之资料颇多,近代王公贵族配饰、赏玩之器物亦存世颇丰,然位于其中间时代之玉器、石器却意外缺乏。又,本篇其他工艺品条中收录有与骨角、牙、贝壳、墨、竹、葫芦等有关工艺品,然此类工艺品材质易腐朽,其遗物自然上古匮乏而近代丰富,故此篇收录之工艺品因时代各异而略有不同,留有遗憾。

余负责编撰此篇,但因缺乏专门知识,故承东京帝室博物馆以及各收藏家大力协助。尽管如此,于选择、编撰之际仍有不少失当之处。而且,各种工艺品资料丰富,而书籍篇幅有限,无法尽兴全部收录。例如,仅古玉或仅砚台即有单独成篇之字数,故不得已仅选择其中较优秀者,而割爱其余重要文物,且数量甚多,为憾。

第一 玉石工艺品

一、总说

中国自古即为东亚文化中心,其疆域辽阔,很早即收集产于其疆域内外之玉石,并对此进行加工雕琢,制成世界无以得见之美丽器物。世界各地无一民族像汉民族那样对玉石拥有如此深厚之兴趣,亦无一民族达至汉民族之玉石加工雕琢技巧之高度。盖玉器、石器制作乃汉民族拥有之一大特技,其发展路径源远流长,起源可溯及石器时代。

二、玉

玉指矿物学方面之软玉(Nephrite)与硬玉(Jadeite),其色泽温润晶莹,自古即受到中国人喜爱。

中国人今称汉代之前玉器为古玉,之后玉器为新玉,又俗称墓中所出玉器为琀玉,然此为误称。

古玉自古最受青睐,收藏者亦不鲜见,与之有关之国内外文献亦数量不少。世称南宋龙大渊著《古玉图谱》所载资料极为丰富,然不足凭信。经元代朱泽民《古玉图》而至清代吴大澂《古玉图考》四卷,资料记述始稍详尽。日本学者编著之《史学杂志》(第三十辑第七、第八号)曾刊载林泰辅博士《从中国上古时代石器、玉器看汉民族》一篇论文,颇为精彩。而纂录上野理一先生所藏玉器之《有竹斋古玉图谱》资料最为丰富,其中滨田青陵博士之解说尤为详尽精当。此外,滨田博士之《戚璧考附璿玑》(小川博士花甲年纪念文册《史学、地理学论丛》)与水野清一先生之《玉璧考》(《东京学报·京都》第二册)论文皆值得关注。欧美学者著作有希伯·雷金纳德·毕晓普(Heber Reginald Bishop,1840—1902)之《玉石之调查与研究》(The Bishop Collection:Investigations and Studies in Jade,New York,1906)与斯蒂芬·伍顿·卜士礼(Stephen Wootton Bushell,1844—1908)之《中国艺术》(Chinese Art,London,1904),颇为详尽地论述玉之质地、产地及制作方法。此外,伯特霍尔德·劳费尔(Berthold Laufer,1874—1934)之《翡翠》(Jade,Chigago,1912)与龙娜·坡着·轩尼诗(Una Pope-hennessy,1876—1949)编著之《中国早期玉器》(Early Chinese Jades,London,1923)及保罗·伯希和(Paul Pelliot,1878—1945)纂录芦氏收藏玉器之《中国上古玉器》(Jades Archaïques de la Chine,Paris ot Bruxelles,1925)等陆续发表,显示近年来欧美爱好者之收藏热与考古学家之研究热正日益高涨。

产地 关于玉之产地《山海经》说有二百数十处,而如滨田博士在《有竹斋古玉图谱》概说中所指出,不仅玉之意义宽泛难解,而且其记述亦不可凭信。自古最著名的产地有陕西省蓝田与新疆省和阗地区即所谓昆仑。前者位于蓝田县以东骊山南麓,自古即以出美玉而闻名遐迩,故又称玉山。而据确切文献记载似乎最晚于宋代之后已全部停止产出。明代宋应星在《天工开物》中有曰,自古中国玉皆由于阗、葱岭输入,或云由陕西蓝田产出,系将葱岭中产玉地之蓝田之名混同于陕西蓝田之故。而陕西蓝田自古尤以产玉闻名,故无法遽然否定之,尚须继续研究。

新疆省和阗地区自古即为玉产地乃不争之事实。《前汉书·西域传》于阗国条记载:“多玉石”。《唐书·西域传》亦载:“于阗国有玉河。国人夜视月光盛处。必得美玉。”而《唐书·西域传》“鄯善国”条又记述:“国出玉”。“西夜国”条亦曰:“出玉石”,[1]故玉之产地似不独于阗一地。关于于阗之玉晋代高居诲《使于阗记》与张匡邺《西域行程记》及前述《天工开物》、清代徐松《西域水道记》、椿园《西域闻见录》等皆有记载,而滨田博士于其《中国古玉概说》中记述尤为详尽,故无须赘言。今仅抄录《西域行程记》中一节:

玉河在于阗城外其源出昆仑山西流一千三百里至于阗界牛头山乃疏为三河一曰白玉河在城东三十里二曰绿玉河在城西二十里三曰乌玉河绿玉河西七里其源虽一而其玉随地而变故其色不同每岁五六月大水暴涨则玉随波而至玉之多寡由水之大小七八月水退乃可取彼人谓之捞玉

又据椿园《西域闻见录》记载,西面叶尔羌河亦出玉,其西南米尔台达班高峰亦可掘玉,故中国自古工匠所用之玉恐略由蓝田等地产出,而主要产地乃以于阗为中心之西域地区。此类璞玉由骆驼、骡子运至甘肃省甘州、肃州,转入内地贩玉者之手,再由北平、苏州之玉工加以雕琢,始显现玉之固有美质。

玉之种类 玉色有白、青、碧、绿、黄、红、紫等,其色彩有高下之分,且命名各异。《夷门广牍》[2]曰:

玉出西域于阗国有五色利刀刮不动温润而泽摸之灵泉应而生者尤佳

白玉其色如酥者最贵但冷色即饭汤色油色及有雪花者皆次之黄玉如栗者为贵

谓之甘黄玉焦黄色者次之碧玉其色青如蓝靛者为贵或有细墨者色淡者皆次之盖碧今深青色黑玉其色黑如漆又谓之墨玉价低西蜀亦有之

赤玉其色红如鸡冠者好人间少见绿玉深绿色者为佳色淡者次之其中有饭糁者最佳甘青玉其色淡青而带黄菜玉非青非绿如菜叶此玉色之最低者

又,《杨慎外集》载:

琼赤玉也瓐碧玉也瑎墨玉也瑿玄玉也玼紫玉也瑿玉半白半赤也 玉赩色也

玉赩色也 青白玉琯也

青白玉琯也

此外,论玉之种类与色泽高下之文献颇多,由此可知中华民族对玉抱有何等非同寻常之兴趣。

据北平玉工曰,现在白玉主要从和阗、翡翠主要从缅甸输入。

三、石

1.砚石

石工艺品所用最重要之材料乃砚材。中国自古重视书法,学者、文人、墨客尤为属意砚材之选择。因而各地不同砚材层出不穷,其中最著名者乃端溪石与歙州石。有关砚材著述较多,其中著名者有宋代米芾撰《砚史》。而宋代高似孙撰《砚笺》(嘉定十六年)与乾隆辑撰《西清砚谱》[3]二十四卷为其最完备者。此外,还有清代唐秉钧《文房肆考》中之《古砚考》(乾隆四十年)与谢慎修《谢氏砚考》四卷(乾隆五十七年)等。关于端溪砚,有清代吴淞岩之《端溪砚志》三卷(乾隆十八年)、陈龄之《端石拟》(乾隆十八年)、计楠之《端溪砚坑考》与《石隐砚谈》(皆嘉庆十九年)、吴兰修之《端溪砚史》三卷(道光三十九年)一系列著述。关于歙州砚,有宋代唐积之《歙州砚谱》与作者不详之《歙砚说》《辨歙石说》(皆刊载于《美术丛书》后集[亦称三集])等著述。

砚于汉代用石板石,六朝时代多用瓦砚。唐初武德年间发现端溪石。歙州石亦于唐代次第加以使用,并出现澄泥砚之制作技巧。自五代至宋之后,砚材搜集范围益广,且其质地、色泽、发墨如何之研究愈加精细,于砚材发展史上具有划时代之意义。

产地 自唐宋时代始,端溪、歙州石砚称雄恣肆,使人有此二处专美天下名砚之感。其实自此时起还有青州之红丝石、蕴玉石、紫金石,洮河之绿石,琼州之金星石,湖南洞庭西部出产之 溪石,满州松花江之绿石等,不胜枚举。又另有虢州烧成之澄泥砚,亦有以白玉、碧玉、苍玉、水晶制成之砚。

溪石,满州松花江之绿石等,不胜枚举。又另有虢州烧成之澄泥砚,亦有以白玉、碧玉、苍玉、水晶制成之砚。

端溪石产于广东省高要县(肇庆府)以东三十三里处大江南岸之斧柯山,凿取砚材之坑有上岩、中岩、下岩之分,唐宋之后次第开凿半边山、蚌坑、后历山、茶园、将军坑、水岩(今曰老坑)等,其中有坑或已成为废坑,有坑系明清时代新凿之坑。新、旧坑因所处不同而于质地、色泽方面亦各有异同高下。据曰其中下岩最优,上、中岩次之,蚌坑最劣。近代从老坑内水中凿取者质地极为良好,尤为珍贵。其石色深紫,纹理密致,坚固耐用,有碧色小圆点,世称鹧鸪眼者最为珍贵。此外亦有灰青色与青紫色砚材。“眼”亦种类繁多,石面斑纹亦微妙,有蕉黄白、青花纹、鱼脑冻、火捺纹、马尾纹、绿豆纹等。中国人附以各种名称,且描述精细入微,今无暇一一列举。

歙州石产于安徽省歙州(今歙县),坑有新旧之别,如龙尾山、罗纹山、眉子坑、金星坑等众多石坑。石有龙尾石、罗纹石、刷丝石、眉子石等种类。龙尾石质地温润致密,色分苍黑或青碧,于歙州石中最为珍贵。罗纹石有如罗纹般图纹。刷丝石细密,有如毛发般纹理。眉子石有图纹,或如爪痕,或如卧蚕,皆青黑色。又有石世称银星龙尾石,石质间有小星点等。一如端石,文人墨客亦根据此类石材之图纹与斑点取各种名称,欣赏把玩。

红丝石产于山东青州,石质呈赤黄色,有红丝纹如木纹。苏易简《砚谱》记载:“天下之砚四十余品。青州红丝石为第一。端州斧柯山石第二。歙州龙尾第三”,将此石置于端、歙两石之上。

洮河绿石产于甘肃省临洮大河深水底,带青灰色。《洞天清录》称:“除端歙二石。唯洮河绿石。北方最贵重。”松花江绿石产于东北松花江江底,清时尤著名。

此外, 溪石产于湖南省洞庭湖以西辰州常德地区,蒲江石产于四川省峨眉山以北,今不一一介绍。

溪石产于湖南省洞庭湖以西辰州常德地区,蒲江石产于四川省峨眉山以北,今不一一介绍。

2.杂石

中国各地还产多种良石,其质坚硬致密,其色温润晶莹,几欲不让玉石。中国人亘古至今亦爱之,以此制作各种工艺品。如水晶、玛瑙、琥珀、大理石、孔雀石、青金石、鹅黄石、珠砂石等。作为印材除玉石外,寿山石、田黄石、[4]鸡血石最为珍贵。北平玉工曰,现今玛瑙俗称锦州石,产于辽宁省锦县;孔雀石、青金石产于云南;水井石与淡红色芙蓉石进口自南美巴西。

四、周汉时代之玉器、石器

中国玉石工艺发端于石器时代,经殷商至周代获得惊人之发展,文献颇丰,遗物亦多少可证。夏殷时代玉石工艺载籍不明,遗物亦几不可见,故从略。以下自周代开始叙述。

周代崇玉,祭祀礼仪必用之,士人以佩玉仿其德为理想。《礼记·聘义》举玉之“十一德”为:

孔子曰发我昔者君子比德于玉焉温润而泽仁也缜密以栗知也廉而不刿义也垂之如队礼也叩之其声清越以长其终诎然乐也瑕不掩瑜掩瑜不掩瑕忠也孚尹旁达信也气如白虹天也精神见于山川地也圭璋特达德也天下莫不贵者道也诗云言念君子温其如玉君子贵之也

《管子》亦举玉之“九德”,曰:

夫玉之所为贵者九德出焉夫玉温润以泽仁也邻以理者智也坚而不蹙义也廉而不刿行也鲜而不垢洁也折而不挠勇也瑕适皆见情也茂华光泽并通而不相陵容也叩之其音清专彻远纯而不淆辞也是以人主贵之藏以为宝剖以为符瑞九德出焉

《礼·玉藻》亦载:“古之君子必佩玉,右征角,左宫羽。”以佩玉为行止之节,并制定自天子至士大夫之玉色与组绶颜色。

天子佩白玉而玄组绶。公侯佩山玄玉而朱组绶。大夫佩水苍玉而缁组绶。世子佩瑜玉而綦组绶。士佩瑜玟而缊组绶。

当时又以玉作“六瑞”以等邦国,作“六器”礼天地四方。《周礼》曰:

以玉作六瑞以等邦国;王执镇圭公执恒圭侯执信圭伯执躬圭子执谷璧男执蒲璧以玉作六器以礼天地四方以苍璧礼天以黄琮礼地以青圭礼东方赤璋礼南方以白琥礼西方以玄璜礼北方

敛尸时加六玉。《古今图书集成·礼仪典·丧葬部汇考》曰:

以组穿联六玉沟瑑之中以敛尸圭在左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹盖取象方明神也疏璧琮者通于天地云疏璧琮者通于天地者置璧于背以其尸仰璧存下也置琮于腹是琮在上也而不类者以背为阳以腹为阴故岁尸腹背而置之故疏璧琮以通天地也

据《周礼》,王宫有玉府,掌王之金玉、珍宝、兵器等。王之服玉、佩玉、珠玉与大丧之含玉、会盟之玉敦皆其所掌。又有玉人从事玉器雕治。另,宗伯之下有天府、典瑞之职。天府藏国之玉镇大宝器物,典瑞掌玉瑞、玉器之藏。据此可知当年何等着力于玉器之制作与用途。玉工之发展兴盛绝非偶然。如秦始皇以十五城易赵和氏璧,而蔺相如弃身以全之,其事迹过于著名。此外其他传说不少,当年对玉之尊贵情感已不复为后人窥知。

入秦汉,玉器次第由礼仪目的转为印玺佩饰与刀剑装饰等实用目的。而璧与含玉等犹置于墓中,表明传统习惯后世仍略有因袭。

玉器之种类 周汉时代玉器主要有礼仪所用之圭、璋、璧、珑、玦、琮等。

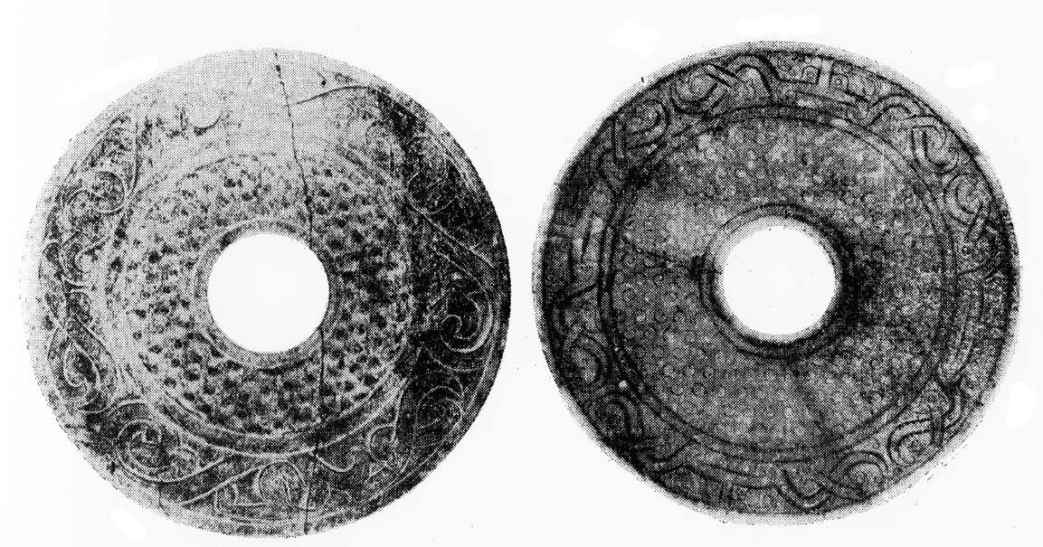

圭起源于石器时代之石斧,有镇圭、琬圭、琰圭、搢圭、桓圭、瑑圭等种类之别。璋为圭之半身。璧由环状石斧变迁而来,因其表里制作方法不同,而有素璧、谷璧、蒲璧种类之分。又有薄意雕蟠螭纹与凸雕螭龙纹之璧。其玉面之广倍于正中孔径者称璧,孔径与玉面等距者称环,孔径倍于玉面者称瑗,部分切除璧圈不连续者称玦,表面阳刻龙形者称珑,其轮廓有机牙者称璿玑。(第二九〇、二九一、二九二、二九三图)

第二九〇图 汉蟠虬纹壁

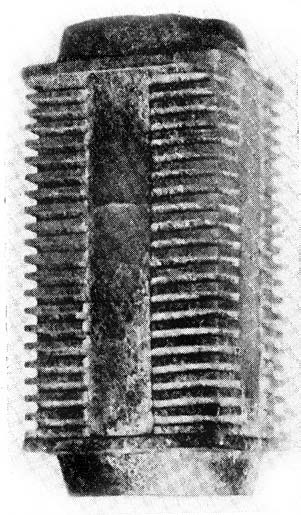

第二九一图 古玉琮

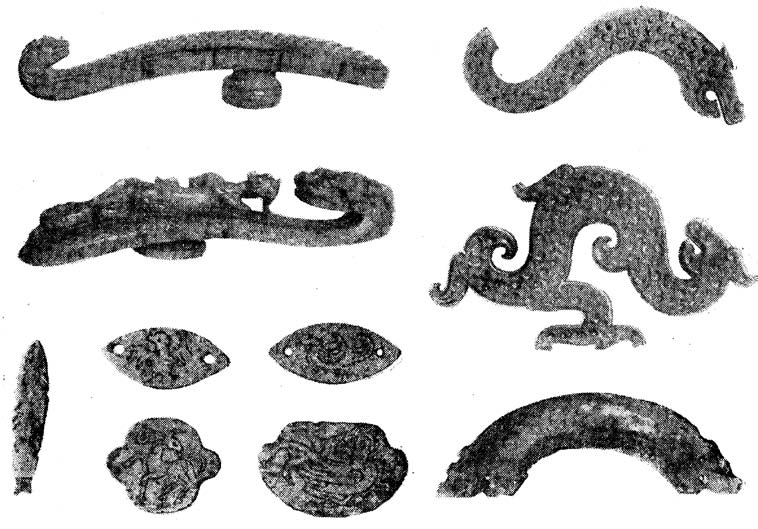

第二九二图 汉玉佩

第二九三图 汉玉含及玉豚

琮系方柱形,纵穿圆孔,呈车轮状。璧圆譬天圆,琮方象地方。故《周礼·春官》载“以苍璧礼天。以黄琮礼地。”又如前述璧属阳,琮属阴,故敛尸时璧置背,琮置腹。

属服饰者有玉石制之珰、簪、胜(首饰)、带钩及各种佩饰。佩饰有龙佩、鱼佩、羊佩、翁仲、狗儿、枣玉、切子玉与雕有瑞鸟、瑞兽、螭龙、鹿、兔、蝉、蚕等杂佩。

周汉时代以玉石塞尸体孔窍,缘于玉可防腐之信仰。《西京杂记·广川王去疾》载,掘晋灵公冢时“尸犹不坏。孔窍中皆有金玉。”1916年余等发掘朝鲜平壤大同江附近乐浪郡时代一古坟(9号墓)时发现死者颜面处有眼玉(蔽眼物)一对、鼻塞(塞鼻孔之小玉杆)一对、瑱(塞耳孔小杆)一对、琀(塞口物)一个,腰部附近有塞杆(恐为塞肛门物)一个。又在尸体左侧获得玉豚一个。此玉豚一般自古坟中成对出土,称“握”,与刘熙在《释名》中解释丧制时所说“握,以物著尸手中,使握之也”之“握”意义相当。

除上述物件外,还有各种玉器石器,如杯、匜、镇、尊、鸠首杖头、印玺、砚等。另有刀剑装饰物,如璏、琫、珌、瑭等。

五、六朝时代之后至近代之玉器、石器

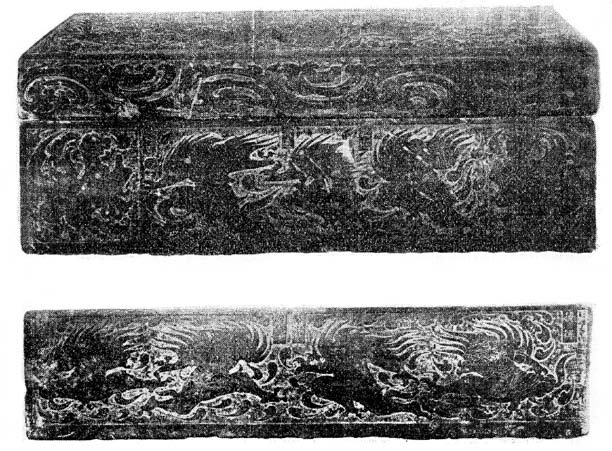

六朝时代晋武帝时,石崇、王恺、羊琇等奢靡竞富,世称石崇后院数百美女皆佩美玉凤鸾。由此可见当时玉器工艺进步显著。然而,此后文献与遗物皆无可特别关注之处。唯北魏至隋唐石佛、石狮雕刻异常繁盛,而此类物件属雕刻品,不可视为工艺品。工艺品中余仅知有北魏墓志石与雕石枕等。其雕饰之瑰丽,气象之雄伟,显示出当时此类石雕工艺品之发达。

唐代版图辽阔,西越葱岭接波斯,南以西藏为附庸通印度,北收满蒙、朝鲜于自身势力范围内,建立起空前强大之帝国,而且还输入波斯萨珊与印度中部之文化,将此与固有传统文化共铸一炉,创造出光辉夺目之新文化样式。当时随着与四周各国交通之频繁,玉石资源之输入、采掘日益繁盛,不独玉玺、玉佩、玉玩等,其他各种器玩、装饰品制作亦日益丰富。据传唐玄宗尝幸郦山华清宫,扩建汤池时安禄山于范阳以白玉作鱼龙凫雁与石梁、石莲花献皇帝。帝大悦,命陈设汤中,架石梁于池上。帝解衣入池时鱼龙凫雁皆奋鳞举翅欲飞动。帝恐,留莲花,其他撤去。此说虽不足凭信,然开元、天宝乃盛唐文化之烂熟期,故有此精妙绝技亦未可知。初唐承继南北朝,石佛、石狮制作极为繁盛,其遗物留存颇丰,然工艺品之可观者于地面几乎绝迹。所幸携至日本、现保存于正仓院之遗物并不鲜见,据此可具体研究当时此类器物技巧之发达状况。(第二九四、二九五、二九六图)

第二九四图 北魏元氏墓志石

第二九五图 六朝石枕

第二九六图 唐雕刻石版

此类器物中有在白石上浮雕四神、十二地支图案,极尽雄浑瑰丽之妙之物件,有阳刻尺八、横笛与花草蝶鸟等图案,气象优雅之石雕,亦有白石之火舍,青斑石之鳖合子,玛瑙、水晶、琥珀之念珠等。青斑石之陶砚亦有保存。

宋元时代玉器、石器依旧受青睐,然于今收藏颇乏,余见其实例亦少。唯值得大书特书者乃文人学士最爱之石砚于宋代大行其道。砚于汉代以乐浪古坟出土砚台为例,多用长方形石板石,偶尔可见带龙纽、狮纽之三脚石砚,然自六朝至唐时则主要使用瓦砚、陶砚。韩退之《毛颖传》称砚为“陶泓”,即因砚多为陶制之故。而中唐以后歙州石、端溪石及其他砚材次第问世,烧制之澄泥砚亦广为人知。入宋后学者间就各种砚材之石质、色彩,尤其发墨性能进行绵密研究,对其品质之等级作广泛讨论,在形制、装饰方面付出巨大努力。米芾尝著《砚史》,论及晋砚、唐砚、宋砚凡二十六种,尤置重点于端、歙二石,认为石理、发墨为上,色彩次之,形制、工拙又在其次。米芾以书法为例,曰古今著名人物皆以实用为主,此乃天经地义之事。而以艺术史角度观之,则不能忽视形制、工拙问题。

砚原以发墨佳为上乘,然自宋元至明清,文人雅士因常置于座右把玩,故不独欣赏其色泽、斑纹之美,而对其形制、意趣亦醉心不已,且施以各种雕饰。《格致镜原》[5]所载“砚形条”有下列名称:

| 平底风字 | 有脚风字 | 垂裙风字 |

| 古样风字 | 琴足风字 | 方 日 样 |

| 月 样 | 圭 样 | 璧 样 |

| 斧 样 | 笏 样 | 砖 样 |

| 鼎 样 | 鏊 样 | 宝 瓶 样 |

| 古 钱 样 | 琴 样 | 琵 琶 样 |

| 腰 鼓 样 | 宣和御样 | 房 相 样 |

| 舍 人 样 | 郎 官 样 | 尹 氏 样 |

| 阮 样 | 吕 样 | 玉 堂 样 |

| 玉 台 样 | 凤 池 样 | 曲 水 样 |

| 天 池 样 | 辟 雍 样 | 莲 莱 样 |

| 鹦 鹉 样 | 马 蹄 样 | 犀 牛 样 |

| 蟾 样 | 水 龟 样 | 蝉 样 |

| 蝌 蚪 样 | 双 鱼 样 | 瓜 样 |

| 莲 花 样 | 方葫芦样 | 荷 叶 样 |

| 仙 桃 样 | 瓢 样 | 灵 芝 样 |

| 箕 样 | 筒 样 | 方 相 样 |

| 人 面 样 | 眉 心 样 | 四 直 样 |

| 双 锦 | 合 欢 | 外方内圆 |

| 上圆下方 | 上锐下阔 | 圆头瘦身 |

| 阔下柱足 | 八 棱 | 竹 节 |

不独其形制相异,而且其意趣亦网罗天象、人物、动植物及各种器物,显示中国人对此类工艺品存有何等大兴趣。苏东坡尝得石,不加斧凿而唯穿孔为砚。后人仿之往往以天然石造砚,谓之“天砚”。而宋宣和初御府降图案命作各种砚。献品中亦有四方刻海水、龙鱼、三神山,水池作昆仑状,左刻日象、右刻月象,呈星斗罗列态貌等意趣颇丰之砚。恐此出自徽宗之意。宋代煞费苦心于样式雕刻由此可见一斑。如今砚台收藏家藏品中不乏可观优秀艺术品。

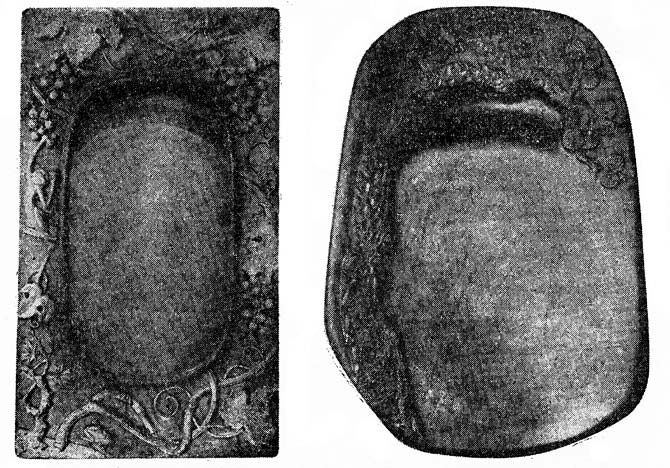

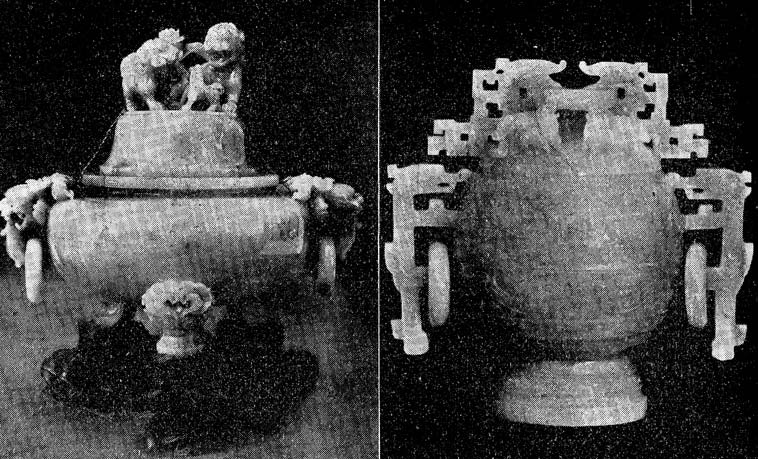

近代尤其清代,随着版图扩大与交通便利,玉石材料日益丰富,技巧亦异常发达。今北平故宫武英殿与故宫博物院陈列原收藏于沈阳故宫、热河行宫之玉器、石器,其量之大,其工之巧,实令人叹为观止。此外,中国玉器、石器运往国外极多,民间秘藏之数量亦绝不在少数。由此可想见中国此类工艺品之繁盛。(第二九七、二九八图)

第二九七图 石砚

第二九八图 新玉器

近代所作玉器种类极多,无遑一一列举,然记其概要,属所谓装饰物者,除有模仿古彝器之鼎、卣、洗、觯、觚、璧外,还有香炉、花瓶、烛台;属服饰品者,有帽顶、玉带、佩玉、簪笄、扇坠;属文房四宝者,有砚、砚屏、笔架、笔筒、印玺、书镇、界尺、如意;属乐器者,有磐、笛、尺八;属容器者,有碗、缸、盘、杯;又另有模仿人物、仙人、佛像、禽兽之形装饰品。水晶、玛瑙及其他杂石亦可制作此类物件。更有利用紫色大理石黑色部分与斑纹,或镶嵌各色玉石与琉璃等珠宝,制作盆栽模样花卉,于屏风、插屏刻画山水、人物、楼阁、花草等,涉及方向全面,应用范围极广,可谓中国人之特技。

观察此类器物技巧可以发现,无论形制单纯,抑或复杂,皆或于其表面施以浮雕,体现各种图案,或运用透雕、毛雕方法,镌刻坚固玉石,宛如刻木,手法极为自由。

第二 其他工艺品

一、总说

于兹所谓之其他工艺品盖以骨角、牙、贝壳、墨、木、竹、瓠等材料制作之工艺品之总括。今试就此类工艺品作一记述。此类工艺品遗物有多有少,有古丰今稀者,亦有反之者,故以下记述缺乏统一,难免有不完整之讥。加之余过去对此研究不足,恐其记述亦有许多不当之处。

二、骨角工艺品与牙工艺品

河南彰德府安阳县殷墟某地近年出土一批刻有卜辞之龟甲、兽骨与骨角器、牙器、陶器断片。学者间有人主张此殷墟显然属于殷代,然余自忖其真伪尚有研究之余地,或为周代初期之后产物。

此殷墟出土之器物有以兽骨制作,其表面刻有饕餮纹图饰,有于单股簪上端刻饕餮、鸟形者,等等。亦有于象牙或犀角制作之柄状器物上阳刻相同饕餮纹,空白处刻雷纹者,雕琢极巧。周代“太宰九职”中第五系“百工”,《周礼》《尔雅》载:“作象牙、犀角器物”。故可想见当年此类牙角工艺品已然受到重视,其发达程度亦显著。

汉及六朝时代文献往往散见牙角器记述,而余几未见其实物。所幸唐代者多保存于我国正仓院,可知当时手法之一斑。

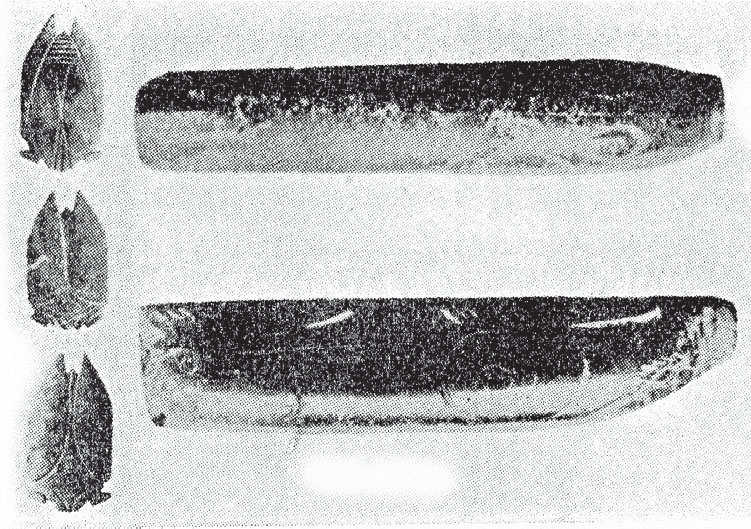

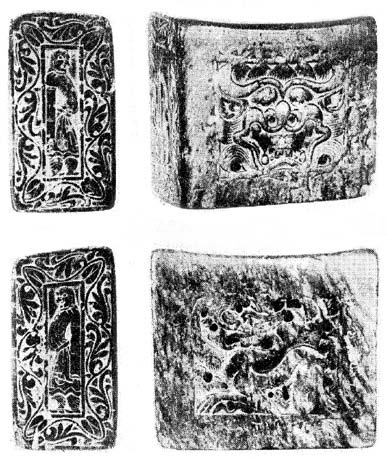

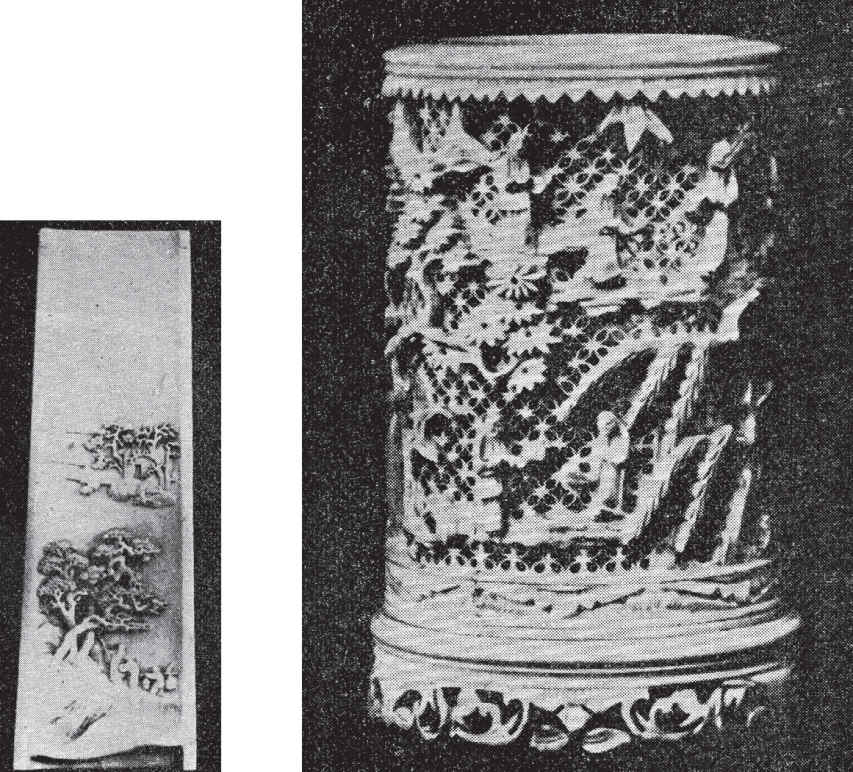

属牙制工艺品者有牙尺、牙栉、牙如意柄、牙刀鞘、琵琶拨等。此类牙器喜用“拨镂”技巧。所谓拨镂,即先浸象牙于红、绀、绿等各色液体中,后于其表面刻宝华、禽兽、楼阁、山水等图案,再于其上点缀黄、绿色,使之呈现华丽图纹。(第二九九、三〇〇图)

第二九九图 象牙器

第三〇〇图 犀角器

当时亦以象牙制作各种乐器与箱盒、棋盘等边框与界线,或施以辘轳工艺,运用于笔管、杖头,或点缀于木画作为装饰。

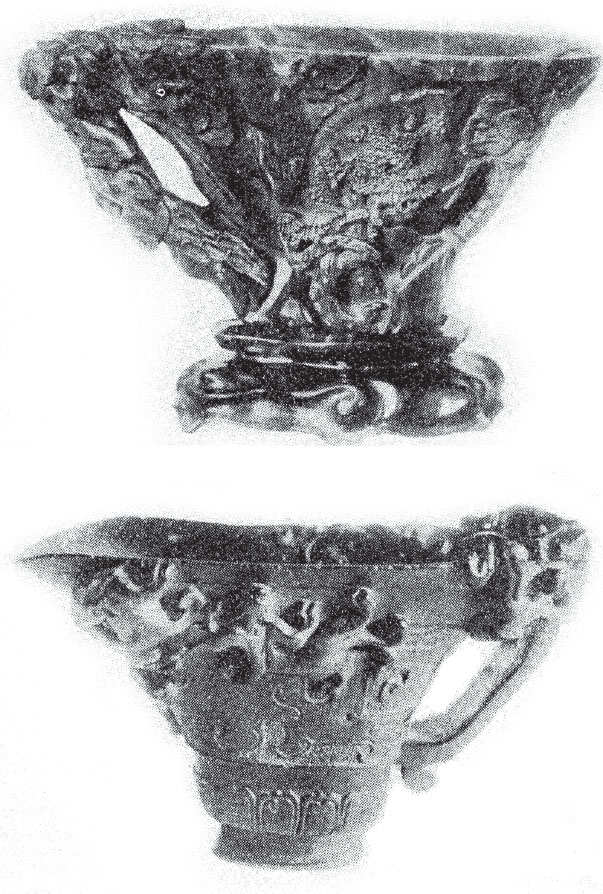

用于犀角工艺品之犀角因色不同有斑犀、白犀、乌犀、通天犀之别,其制作之器物有杯、小尺、鱼佩、带胯、刀把等。

元代禾郡西塘有人称杨汇,以善治犀器而名躁一时,世称绝技。明代鲍天成出,亦以造犀器而著名。

近代牙、角运用范围俱广,于各种腕镇、笔筒、杯盘、盒子、印章等雕刻神仙、人物、禽兽、楼阁、山水等图案,或以圆雕,或以浮雕,或以透雕,技巧细致缜密,又往往以各色颜料点染其面,尽显富丽之态。

犀角自古多用于制杯,盖缘于犀角能辨毒物且善解毒之信仰。《抱朴子》载:

犀角遇毒药搅之则生白沫无毒物则无沫起也

又,《格致镜原》所引《叚公路北户录》载:

通犀又堪辨毒药酒药酒生沫或中毒箭刺于创中立愈盖犀食百毒棘刺故也

此类杯之表面或刻彝器纹、螭龙纹,或浮雕透雕山水、人物、树木等,其色泽半透明、半黝黑,相得益彰,最为精巧,情趣盎然。

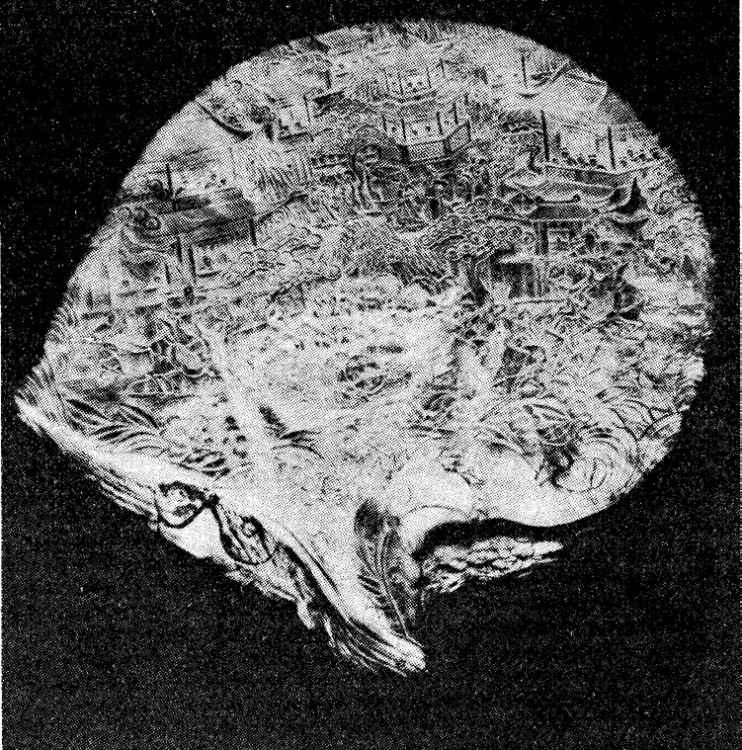

三、贝壳工艺品(第三〇一图)

第三〇一图 蝶贝工艺品

贝壳工艺品使用青螺、石决明、蝶贝等贝壳,利用光线反射出其彩虹般美丽色彩,或于其表面作精巧浮雕图纹,或截之成小片,镶嵌于各种器物表面,使呈现富丽图纹以作装饰。后者一般称作螺钿。螺钿已于汉代用于铜制带钩等。正仓院藏有唐代镶嵌宝相花纹螺钿于镜背者。此类物件当属金工类。又尤喜用于漆器。正仓院皇家物品中多见其例。明清时代青贝工艺品大行其道。而此类物件亦宜于漆器章节论述。正仓院藏品中有将螺钿图纹镶嵌于紫檀阮咸[6]与紫檀琵琶等作为装饰者,以其精妙技巧闻名于世。此类物件当属木工艺品为宜。

由此可见,中国贝壳工艺品自古即有直接于贝壳表面施雕饰者,而更多者为于铜器、漆器、木器表面施以所谓螺钿装饰,以其贝壳特有奇异美丽光彩,使之发挥富丽精美之特色。

四、墨工艺品

《汉书》载:“尚书令仆丞郎月赐隃麋大墨一枚。小墨一枚。”后汉刘熙《释名》载:“墨痗也。似物痗墨也。”故汉代已有墨确定无疑。然其形状如何尚不明。《格致镜原》中《洞天清录》载:

上古以竹挺点漆而书中古有墨石可磨汁以书至魏晋间始有墨丸

以漆烟和松煤为之所以晋人多用凹心砚正以磨墨丸貯其瀋也

《晁氏墨经》[7]载:

古用松烟石墨二种石墨自晋魏以后无闻松烟之制尚矣卫夫人曰墨取庐山松烟

似乎汉代普遍使用石墨,魏晋以后使用松烟。而墨之形制犹不明。至唐代,因日本正仓院藏有唐墨四十挺,故其形制始大白于天下。其中一挺表面阳刻“华烟飞龙凤皇 贞家墨”,背面朱书“开元四年丙辰秋作贞□□□□”,恐为唐代输入之墨。其中二挺分别铭记“新罗武家上墨”“新罗杨家上墨”。因与前者形制相同,故恐仿唐制所作。又,前者是否新罗墨亦非毫无疑问,然其系唐代样式恐为不争之事实。

贞家墨”,背面朱书“开元四年丙辰秋作贞□□□□”,恐为唐代输入之墨。其中二挺分别铭记“新罗武家上墨”“新罗杨家上墨”。因与前者形制相同,故恐仿唐制所作。又,前者是否新罗墨亦非毫无疑问,然其系唐代样式恐为不争之事实。

上述诸墨皆细长如船,上下稍狭,表面凹陷,于凹陷处作阳刻铭。其他九挺亦皆此形制,然另二挺为筒形。据传南唐李廷珪用歙州松造墨,其坚如玉,其纹如犀,其面多作龙纹。南宋熙宁、元丰年间张遇用油烟制御用墨,入脑麝金箔,称之龙香剂。《后山谈丛》[8]载:“有张遇墨一团,面为盘龙,鳞鬛悉具,其妙如画。其背有张遇麝香墨字”,故可明了张遇墨为圆形,和入麝香,面浮雕精致盘龙。此李廷珪、张遇二人作为古代墨工最为有名。《绀珠》[9]曰:“唐末以李廷珪墨为第一,易水张遇第二。”同书又曰:“宋有常和、陈赡、王迪。潘谷亦为妙品。元朱万初又谷流亚。若国朝休邑之墨骎骎乎李张之境矣。”故可知宋常和、陈赡、王迪、潘谷,元朱万初,明休邑等皆于当时得名。由此可见当年名工辈出,墨质墨形皆有显著进步。至清康熙、乾隆年间,伴随文运昌盛,其发展亦颇可观。安徽省歙县(旧徽州府)自古为名墨产地,以徽墨扬名海内外。

形制 如前述,唐代有船形、筒形墨,然应后世文人雅士之趣味其形制发生变化,加入各种意趣。有柱形、圆形、长方形、扇形等,于此无法一一名状。其表面或阳刻山水、楼阁、人物、禽兽、花草等图案,或于头部刻狮等,技巧精美细腻,令人惊叹。亦往往题刻诗句。亦有墨于此类图案与文字上或施以黑漆,或点上金泥,或以铜蓝、绿青、朱黄等色彩作为装饰。

五、木工艺品

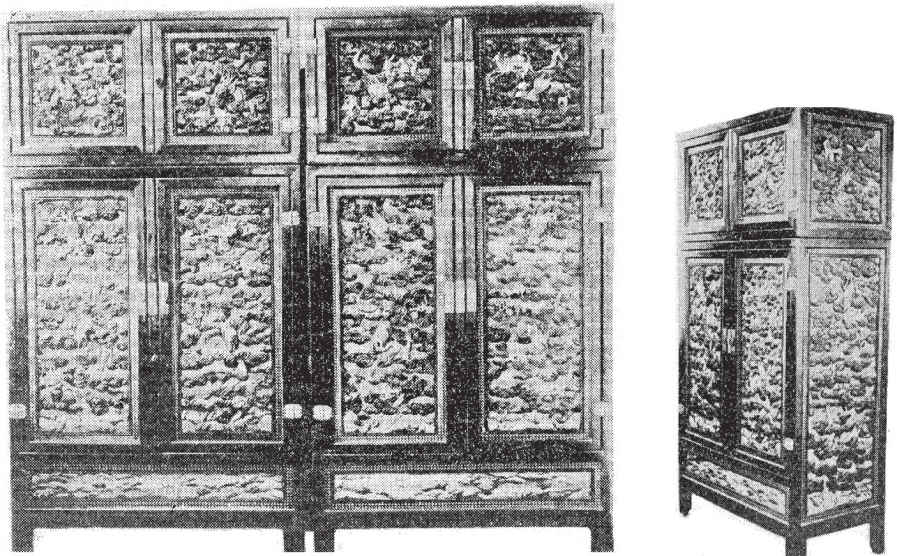

中国南方广东、云南、海南地区与缅甸、泰国及东南亚各国出产铁力、紫檀、白檀、红木、花梨、槟榔等优质木材。其色之美,其质之坚,最适于雕刻,故早于上古人们即用此类木材制作各种家具、器玩,或浮雕,或透雕,或圆雕,或刻山水、人物、禽兽、花树等,或镶嵌木画,或镶嵌螺钿,或镶嵌金银珠玉,构成富丽图案,作为装饰。

文献记载,木工艺品在周汉、六朝时代已然异常发达,然其材质易腐朽,故作为工艺品值得关注者于今几无保存。至于唐代木工艺品所幸于日本正仓院多有保存,故可窥见当时此类技艺之一斑。

正仓院收藏木制器物多为乐器与箱盒之类,以紫檀、黑柿、槟榔等制作。其表面以木画、螺钿、金银绘、粉底彩色绘等装饰,极其绚烂奢华。今举其中重要器物有:

木画紫檀围棋盘

木画紫檀骰子棋盘

螺钿紫檀琵琶

紫檀木画盒

黑柿苏芳红[10]色小柜

黑柿苏芳红六角台

苏芳底金银绘盒

黑柿苏芳红金银山水绘盒

粉底彩绘盒

朽木菱形木画盒

朽木金泥绘盒

所谓木画,即在以紫檀或桑木等制作之器物表面点染各种色彩,并嵌有牙、角、紫檀、黄杨、竹等薄片,使之呈现各种图纹之工艺品,即所谓“木镶嵌”。所谓螺钿,即在紫檀器物表面镶嵌青螺薄片,并于贝面施以雕刻,点缀玳瑁、珠玉,做出各种纹饰、图案之工艺品。此工艺品以贝壳美丽光影与精巧花纹交相辉映,极尽华丽情趣,即所谓“木底镶嵌”。所谓苏芳底金银绘,即将黑柿、桑等木材染成苏芳红,以金银粉或金箔于其上做出图案之工艺品。所谓粉底彩绘,即以白土或白贝壳粉涂于器物表面,于其上彩绘各色纹饰之工艺品。更为奇特者乃将朽木组合成菱形或斜格状,于其四周施以木画。另有一种乃以金粉描于朽木之木纹上,等等。凡此种种,皆表现出当时使用各种方法装饰木制器物之盛况。(第三〇二图)

第三〇二图 紫檀细刻画柜

宋元时代器物极少。及至明清时代木工艺品范畴日益扩大,技巧亦渐次发展。木工艺品最重要者乃家具类。此类家具有围屏、挂屏、插屏、宝座、床、椅、桌、几、案、柜、箱、匣、龛类,选纹理优美之材质,加以精雕细刻,于其表面或透雕或浮雕有山水、人物、楼阁、草树、禽兽及其他图案,或镶嵌宝玉、琉璃等作为装饰。又,乐器、文房四宝及其他器具、各种装饰器物等亦颇有可观之物。

六、竹工艺品

竹主要产于中国南部,自上古起即用于各种工艺品,但六朝以前遗物几不可见。近年来于朝鲜乐浪古坟内发现汉代竹制矛戟柄残片与饰以漆绘之竹制筐残部。唐代竹工艺品于日本正仓院略有保存。据此可知当时工艺品尤喜用斑竹。斑竹多产于湖南、广西各地,然工艺品中亦使用以药物描于普通斑竹表面,称假斑竹者。今正仓院藏有吴竹制作之笙、竽,斑竹制作之笔,假斑竹制作之笙、盒等。尤为值得激赏者乃雕饰尺八,其四周浮雕人物、花草、飞禽图案,颇为优雅。又另有“籧篨龛”,即以细竹编制之骰子容器。

宋元时代遗物亦少,然至明清时代以竹作笔筒,或作装饰物及各种小件器玩,于其表面浮雕、透雕或阴刻细密精巧之山水、人物、花草、禽兽等图案。(第三〇三图)

第三〇三图 竹工艺品

七、葫芦工艺品

葫芦又称“壶庐”“瓠”。剖瓠,可挹水、盛酒浆之器曰“瓢”。瓢之运用既早,颜回有一瓢饮之说可证。瓠犹在蔓时即以阴刻图案之凹型模具包裹之,待其成熟时脱去模具,瓠之表面即出现浮雕式图案。以此类方法制作壶及其他器物始于唐代,见法隆寺所藏皇室物品“八臣瓢”亦可知。明谢肇淛《五杂俎》载:“市场中见葫芦多有方者。又有突起成字为一首诗者。盖生时。板夹使然。不足异也。”据此可知,此方法由唐传至明,更于清代大行其道。今北京故宫武英殿陈列之前清皇室物品中有阳刻诸多图案之葫芦。又,中国北方地区文人雅士喜蓄养蟋蟀、铃虫等。蓄养物亦使用此方法,称蛐蛐葫芦或蝈蝈儿。其制法为先以紫檀木制模具,于其表面薄雕山水、人物、花鸟及其他图案,于其上贴多层纸,再以毛刷扣击之,制成纸质凹型模具,之后将此模具包裹嫩瓠,紧缚之,待成熟时脱去模具,葫芦表面即自然出现浮雕图案。而清代技艺远不及日本法隆寺所藏唐“八臣瓢”,故可想象唐代此类方法已然高度发达。(第三〇四图)

第三〇四图 蛐蛐葫芦

本篇曾作为《中国工艺品图鉴》四:玉石工艺品及其他工艺品篇之解说刊载于该书内,并插入部分画面作为参考,与前述《中国之瓦与砖》系姐妹篇。

————————————————————

[1] 原文将《汉书·西域传》误写为《唐书·西域传》。《汉书·西域传》“鄯善国”条曰:“鄯善国,……地沙卤,少田,寄田仰谷旁国。国出玉”;“西夜国”条曰:“西夜国,……其种类羌氏行国,随畜逐水草往来。而子合土地出玉石。”——译注

[2] 明周履靖编,一百二十六卷(通行本)。——译注

[3] 作者不详。《西清砚谱》是清乾隆年间记载皇家收藏的砚史著录,所录各类砚计二百四十枚,来源据乾隆自序:“内府砚颇夥,或传自胜朝,或弃自国初”。大致可以分两个部分:第一部分是作为文物珍藏的自汉唐至宋元的砚,第二部分是明或清初的镌品。编著形式图文对照,所有砚的图形用工笔手绘,从各个方位来展示说明。《西清砚谱》存世有三种,文渊阁本、藏书阁本、文华堂本。——译注

[4] “田黄石”即“寿山石”之一种,田黄石(Field-yellow stone)简称“田黄”,产于福州市寿山乡寿山溪两旁之水稻田底下,因呈黄色而得名,属寿山石优良品种。广义的田黄石指“田坑石”,狭义的田黄石指田坑石中发黄色者。田黄石之所以珍稀是因为在地球上只有福建省福州市寿山村一条小溪两旁数里狭长的水田底下砂层才有。——译注

[5] 《格致镜原》,类书,广记一般博物之属,清康熙间陈元龙编,共一百卷,分乾象、坤舆等三十类,类下分目,共八百八十六目,汇辑古籍中有关博物和工艺的记载,包括天文、地理、建筑、器用、动植物等。“采撷极博”,体例井然,为研究我国古代科学技术和文化史的重要参考书。有光绪二十二年(1896)上海积山书局石印本。——译注

[6] 弦乐器名。形似琵琶。相传为晋文人阮咸所制,故名。——译注

[7] 一说为(宋)晁说之撰,一说为旧载毛晋《津逮秘书》中原本题曰晁氏撰,不著时代名字。诸书引之,但曰《晁氏墨经》。一卷。——译注

[8] (宋)陈师道撰,系宋代重要史料笔记。对北宋重要史实人物关注尤多,间或涉及书法绘画、农事水利、佛徒道流以及奇闻异物等。——译注

[9] 带“绀珠”字样的古代类书很多。此书全名似为明代黄一正撰《事物绀珠》(北京大学图书馆藏明万历吴勉学刻本,《四库全书存目丛书·子部二〇一》。——译注

[10] 染色名。用苏芳叶煎汁获得的带黑的红颜色。——译注