第三十四章 中国河南、陕西旅行记

我于去年9月10日从东京出发,到达中国后主要到河南、陕西地区旅行,前后共花费5个月时间,于今年2月10日返日。现在叙述在此期间所见所闻的大致情况。这次旅行的目的与建筑学专业有关,主要是探访中国古代建筑遗迹,顺便调查中国古代文化遗迹。因此话题自然会偏向历史学科,请诸位事先有个思想准备,并请见谅。

首先到达北京,沿京汉铁路南下,渡黄河至郑州,从此下火车沿黄河流域向西前行。黄河由此东流,至开封府后向东北方向改道注入大海。此地属高原地带,道路远离河川故无法见到黄河。我们始终在丘陵起伏的山间不断向西前行。

从郑州出发约需一天行程,有个地方叫荥阳,就是汉高祖被项羽包围,身处险境,因纪信乔装打扮成自己,好容易得以逃生的地方。由此向前越过一个山口来到一个地方。这个地方是兵家必争之地,即有名的虎牢关。过此关后就是巩县。洛河从该县西面流过注入黄河。渡洛河,有寺庙叫石窟寺。如寺名所示有几处石窟。这一带土质为黏土,岩石极少,但洛河沿岸却有地方露出砂岩。古人在该处山崖中部凿了五个洞,在洞中雕刻了许多佛像。凿岩雕像始于中国南北朝北魏景明年间。东魏、北齐至唐初继续雕刻许多佛像。据此可以了解中国南北朝时代的雕刻样式和施于雕刻的装饰方法,同时在技术上可以很好地与空前绝后的唐初雕像样式与装饰进行对比。详细调查之可以发现北魏佛像的样式与施于佛像的装饰手法,与置于日本国法隆寺等内部的佛像、即属于美术史上推古式或飞鸟式流派佛像几乎一致。再观察唐初雕刻,又与日本宁乐式或天平式即以圣武天皇时代为中心的佛像非常相似。岂但如此,几乎完全一致。而比较北魏与唐初的样式则有非常大的差异。即北魏技术无论何等发达,到底与唐代样式无法相提并论。似乎在此间受到某民族优秀艺术的影响才有唐代精美的雕刻,北魏与唐之间的雕刻性质存在显著差异。这里所说的某民族优秀技艺具体为何是艺术史上的一大问题,尚未得到充分解决。日本也一样,推古式佛像无论何等发达也与天平式佛像无法比俦。毕竟日本推古式北魏样式是通过朝鲜传入日本的,而天平样式是直接从唐代输入的。从美术史角度进行研究,这是一个令人兴趣盎然的课题。(第三〇五图)

第三〇五图 巩县石窟寺石窟

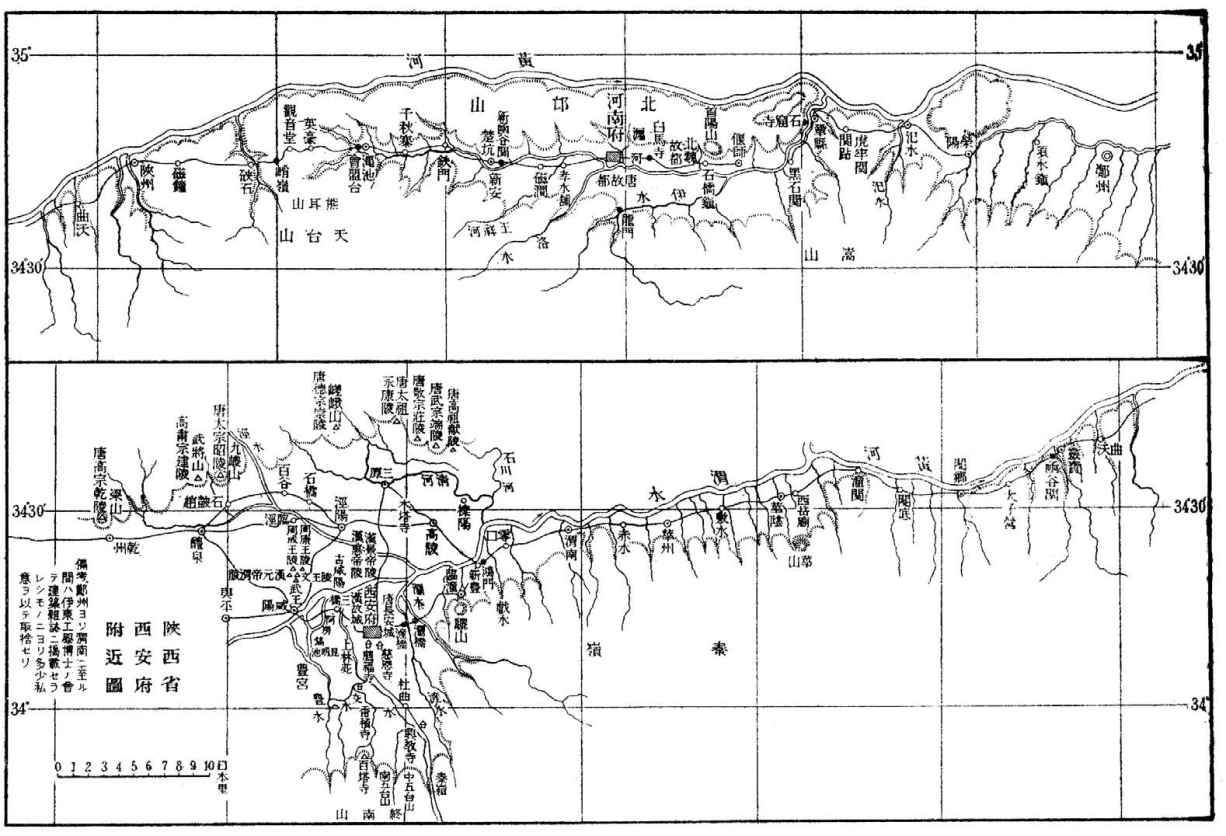

从巩县向西前行可达河南府,即古洛阳。众所周知,洛阳即周成王时周公所建的都城,那时称东都。现西安府为西都。过去各代君王都在西都,但周幽王被犬戎杀于郦山脚下后蛮族乘机入侵,所以在平王时迁都洛阳,以此为东周的都城,之后成为北魏、东魏的都城。隋炀帝时建成大都城,至唐后称东都。因此这一带有许多周代、北魏、东魏、隋唐时代的遗迹。我与工科大学教授冢本靖、帝室博物馆特别顾问平子尚两先生一行三人到此处后,两先生希望以洛阳为中心调查这一带情况,而我决定继续向西,研究西安府问题。(第三〇六图)

第三〇六图 河南及西安附近地图

河南府即过去的洛阳都城,至今已残破不堪。虽称府但人口不过二三万。可是其内外部名胜古迹却非常之多。巩县与河南府之间北面全为高地,低矮平缓的山包连绵不绝,此即有名的邙山,遗存许多周汉以后的坟墓。巩县南面嵩山耸立,这是中国五岳中最高的山[1],海拔1491.7米。从河南府往东走二十五里有白马寺,即后汉明帝朝佛教开始传入中国时创建的著名寺院,今已残破不堪,仅存十三级佛塔和数栋佛殿、僧房,而这还是后世重建的。总之因为是古寺,所以内部多少会存有北魏至唐代的佛像。另外河南府城内有阁,叫存古阁,系为保存当年遗物而建造的阁楼,内部主要陈列北魏至唐代的遗物,其中重要的建筑是八角石幢,其四周雕满尊胜陀罗尼、佛菩萨、天人、仁王等像,还有墓前所立的石塔等。此外,城内文庙、关帝庙等亦非不足观看。相较于此河南府附近还有一些东西颇有价值,值得进一步研究。亦即从河南府渡洛河,向南行走约二十五里,可达伊水边,该处称龙门,又称伊阙。这一带山脉因河中断,两岸山骨嶙峋,成数十百丈断崖绝壁,风光明媚。河川宽度比隅田川[2]稍窄,但水流清澈,碧绿如染。黄河流域山脉全无一树,河川呈酱汤色。在此大煞风景的环境中每日沐砂栉尘,艰苦旅行,而来到此处始接触如此秀丽风光,大有赏心悦目之感。脱离尘境或如入仙境等词汇到此处后始觉格外妥切。此山由黑色石灰岩构成,其石材极为适宜雕刻。两岸山崖延续一公里左右,故有人在此开凿无数洞穴,在洞中雕刻佛像。(第三〇七图)

第三〇七图 河南府存古阁

左岸洞穴数量多,质量也高。大洞穴有三四十个,小洞穴以万计。冢本、平子两先生在此停留四十天左右进行研究。据称这些佛像等是从北魏文帝太和年间开始到西魏、北齐、后周、隋、唐代逐渐雕成的。唐代,主要是在太宗、高宗、则天武后、玄宗时大肆雕造佛像的。从巩县石窟寺一地看其规模也非常壮观,但到底与此处石窟无法比较。而从美术形式观察,石窟寺佛像也属于此龙门佛像流派。详细说明在此省略,唯一希望介绍的是唐高宗时所建著名的卢舍那大佛像。我想圣武天皇[3]时在东大寺造的大佛,似乎就是模仿此大佛像。此龙门大佛号称高八十五尺,但从佛像台座下到背光顶部实际测量一下,佛像本身仅约三十五尺,与镰仓大佛相差无几。奈良大佛佛身本身高五十三尺,从台座下到背光顶部有一百二十多尺,故虽说是模仿,但高度高出许多,而且佛像制作技艺绝不遑多让。不,应该说更胜一筹。因此可以明了,奈良时代技术源自唐代,但绝不模仿唐代,而是发挥日本的特点,建造更大的佛像。我在中国见过许多唐代佛像,但将这些佛像与今天日本保存的宁乐时代佛像比较,日本宁乐时代的佛像则优秀得多。或许中国过去还有更精美的佛像,但相较现存的佛像,还是日本宁乐时代的佛像遥遥领先。此龙门左岸有潜溪寺,右岸有香山寺。原先龙门有八个寺庙,如今只剩下两个。此香山寺就是白居易隐居的那个著名寺庙。河南府附近的情况说明暂时就此结束。

从河南府向西前行七十里左右有个地方叫新安。这里在汉武帝时设关,称新函谷关,楚项羽坑杀三十万秦降卒之楚坑就在这里。再前行有个地方叫渑池。蔺相如在秦赵会盟时强迫秦王击缶的遗迹即在此,称会盟台。继续西行,翻越险峻崤山,有著名的函谷关,即孟尝君靠鸡鸣狗盗的门客帮助好容易得以全身而退的地方。老子乘青牛进入的也是此关。过去以此关为界,西面称关中。渡弘农[4]溪涧急流入关门后可见左右山崖峭壁高达数十丈,下面有一线小道可供通行。此道上下十六里左右范围内坡道陡峭狭窄,车辆几乎不可交会通过。因道路险峻,大军通过极为困难,即所谓一夫当关,万夫莫开之地。过函谷关继续前行到潼关,即关中第二要塞。潼关左控惊险黄河,右负嵯峨峻岭。郑州以西至潼关一带属高原地区,丘陵起伏,视野狭窄,兀山浊水,黄尘万丈,令人不快。而一旦跨越潼关地形则为之一变,眼前是一马平川的大平原,即所谓沃野千里,天府之国,心情和观感为之一变,清朗快活。从潼关继续向西前行,黄河立即消失,代之出现的是蜀地流出的渭水。沿渭水右岸前行,可见五岳之一的华山。华山相当秀美,山势奇峭雄伟。从形状上说日本除富士山外,没有一座山可以与华山相比。此山全部由花岗石构成,山下有寺庙,称西岳庙,供奉华山神祇。该庙有汉代石碑残片,还有后周、唐代石碑。宋至明清时代石碑也极多。

再向西行有河名戏水。渡戏水后达新丰县,即历史著名的鸿门宴事件发生之地。其西是临潼,其南是骊山,其绝顶有烽火台遗迹,相传周幽王曾在此升起狼烟。周幽王在山麓被犬戎所杀后周朝即迁都洛阳。至秦始皇集中天下七十万民众,在修建阿房宫的同时在此骊山山麓建造雄伟壮阔的自身坟墓。今天临潼以东八里左右处有始皇帝陵,整体为方形,由外城、内城两郭组成,但今天仅存内城。其基座四百米左右见方,远望去如同小山,规模雄伟壮阔。骊山下有著名温泉,秦汉各代皇帝屡次行幸。唐代建温泉宫,玄宗皇帝时改称华清宫,每年冬季皇帝均行幸于此,文武百官皆随从。亦即长安为夏宫,华清宫为冬宫。今天某处温泉相传就是白乐天在《长恨歌》中所说的、著名的杨贵妃洗凝脂的华清池。池边与池底皆大理石构筑,上面用砖筑成穹隆状,再在上面建造楼房。此温泉普通中国人不能进入,只有官吏或有身份的人才能进去,日本人要去可以特别允许。从此处再向西是灞水,架于灞水的桥梁是灞桥。过去长安人出京到东方旅行时亲戚、朋友相送至灞桥,在此处折柳话别。今天仍有许多古柳。过灞桥始达西安府,即过去的长安都城。(第三〇八图)

第三〇八图 华清池

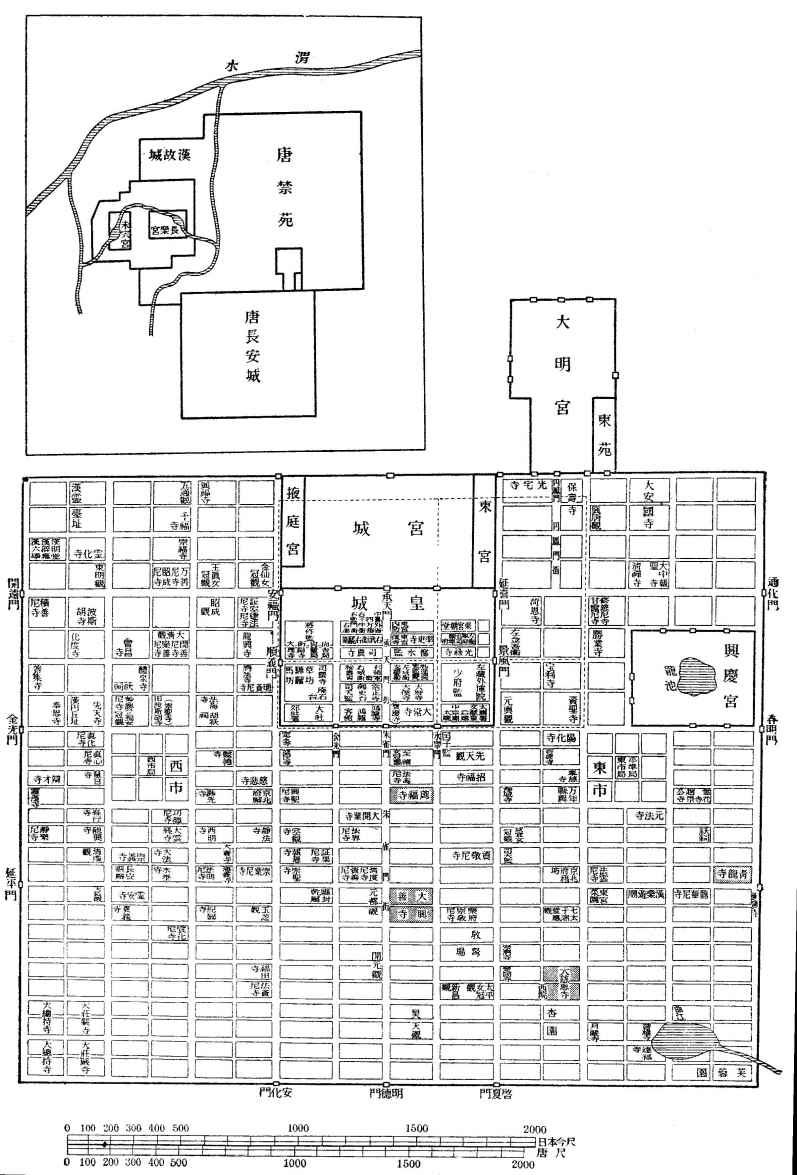

西安府即唐代长安都城。长安位于关中大平原中心,自古起即十分开放。西安府西面有丰水,于其北方注入渭水。此河西面有个地方叫丰,即文王的丰宫所在之处。其东面是武王时建的镐宫,成为之后的周代都城。另外秦始皇的咸阳宫在今天的咸阳县东面,渭水北岸。隔河有阿房宫。之后汉高祖时才将都城建在长安。在今天西安府城西北还建有汉代的未央宫和长乐宫等。隋文帝时在距离此汉代古城稍偏东南方向的地方建造大型都城,称大兴城,继而成为唐代的长安城。此都城规模宏大,东西约二十里,南北约十六里,面积约为20.7平方公里。而日本东京市面积约为18.5平方公里,故长安城面积更大。都城正中北部是皇城和宫城。皇城即设置宗庙、社稷、诸官衙之所在,宫城即皇宫。唐高宗时在都城东北方向建大明宫,之后成为皇宫。玄宗时又在都城东面建兴庆宫,宫内有著名的龙池、沉香亭等。都城内部东西南北方向皆通道路,区划井然。以大路形成的区划称坊,各有名称。与日本宁乐、京都城市制度相比,宁乐都城面积刚好是长安城的四分之一,京都比是四分之一多些。从规模上说日本毕竟无法相提并论。但从大路小路的安排、街道区划的方法与宫阙制度来看,宁乐、京都进步得多,也完备得多。换句话说,日本当年多少参考了一些长安城市制度,但绝不模仿,反倒建成了比长安城更为发达、更为精美的都城。(第三〇九图)

第三〇九图 唐长安城地图

今天的西安城面积仅不过当年的六分之一,但仍然是拥有东西长约八里、南北长四五里、人口十五万左右的大都市。唐代人口估计约有百万以上。

隋唐时代都城内建有许多大伽蓝,但今天大抵毁圮,残存的有荐福寺与唐初建造的十三级砖塔,即小雁塔。慈恩寺中还存有唐高宗永徽三年所建的七级砖塔大雁塔。该塔第一层墙壁嵌有唐太宗亲撰的“大唐三藏圣殿亭”碑和高宗亲撰的“圣教序记”碑,皆为褚遂良书丹,颇精美。又有兴善寺,曾为不空三藏居所。又有石佛寺,即唐代青龙寺,日本弘法大师入唐后在此跟从惠果阿阇梨学习密教。另外,今天的西安府城内有规模宏大的文庙,其中有碑林,保存唐宋以后石碑数百种,其中以欧阳询、虞世南、颜真卿、欧阳通、徐浩等唐代名臣书写的碑刻最为精彩。此外还有张旭、怀素、苏东坡、赵子昂、董其昌等著名书法家书写的碑刻。唐开成年间所刻《十三经》碑尤令人惊异。此类碑刻大抵由大理石雕成,螭首侧纹等可观之处不少。文庙附近有宝庆寺,又名花塔寺。佛殿内墙壁上嵌有许多唐代石佛。城西门外有元代所建的崇圣寺,著名的“大秦景教流行中国碑”孤独地矗立在荒郊野外。西安府以南六十里左右处终南山凌空突兀而立。从西安府到此山之间多少还残存一些唐代伽蓝,其中西教寺(西安府以南六十里)内玄奘三藏塔、慈恩大师塔、圆明法师塔三塔并立,皆为开成年间建造的砖塔。香积寺(府南二十五里)也有唐代砖塔。府东南二十里有汉宣帝的杜陵,系方坟,基座边长五百五十尺左右见方。附近散落许多陪冢。(第三一〇图)

第三一〇图 大秦景教流行中国碑

我以西安府为中心对其附近遗迹进行调查,又花两周左右时间到其北部旅行,其间探访一些主要遗迹。先是从西安府出发向北走三十里左右到达渭水,乘渡船过河。为等待船只在暴风雪中站立约三十分钟,乘船后到对岸共花费三小时。因此知道河面有多宽和船夫的乐天精神。渭水北岸称毕原,存留许多周汉时代的陵墓。我探访了惠帝的安陵和景帝的阳陵,但汉高祖的长陵未能见到。安陵和景陵皆方坟,四面残留阙门的遗址。渡泾水再向北走到达三原县(距西安府九十里)。其附近有寺,称木塔寺,有三级木塔站立。这一带缺乏树木,塔类建筑多由砖筑,故木塔极其珍贵。三原县西北五十里处有嵯峨山,山上有唐德宗的崇陵,陵前左右方一对石华表站立。系八角柱,高三十尺左右,各面雕有美丽的唐草纹饰。接着按龙马一对、石凤一对、石马五对、石人十对的顺序,依次左右排开。再接着有高四米左右的大石狮一对。接下去按陵墓制度应该还有一些东西,但未发现,或遭后世破坏。从阙门到此石狮凡一千七百尺,即六百米左右,道宽约八十米,规模相当宏大。接着我从此崇陵向泾阳县进发,再取道西北调查唐太宗昭陵。

昭陵建于高五千尺左右的九嵕山山顶。在此之前中国的陵墓均建于平地,其中最大的是秦始皇陵,高五十丈。第二大的是汉武帝陵,高十四丈。其他的不过十二丈以下,有的是五六丈。唐太宗时才开始在山上筑陵,优点是消耗民力少,规模却很宏大。九嵕山和富士山外形一样,但坡度更陡。人们在山的南面数百尺绝壁上凿出七十五尺深的横穴,藏入棺木,在北面坡度稍缓处立玄武门。此外还安放许多石人石马之属,但如今无一存留。仅玄武门内按太宗所爱之马雕成的六骏石像如原样站立。皆半浮雕,极尽生动形象写实之妙。其中以按太宗亲自拔除马胸所中之箭传说雕刻的骏马图最为精彩,是研究唐代服装、马具等绝好资料。山上山下有公主、嫔妃、文武功臣陪冢一百七十余座,累累然散落在三十里范围之内。其规模之大令人不胜感叹,确为一代英豪陵墓。此类陪冢当年皆有碑石,但如今大抵丧失,仅残留三十座左右,其中有房玄龄、温彦博、李 、李靖、尉迟敬德、褚亮、孔颖达等碑。我去时刚好大谷光瑞法师在山下搭起帐篷,据说其滞留两周时间热心研究,发现三四座过去不为人知的石碑。有关昭陵的详细报告到此结束。

、李靖、尉迟敬德、褚亮、孔颖达等碑。我去时刚好大谷光瑞法师在山下搭起帐篷,据说其滞留两周时间热心研究,发现三四座过去不为人知的石碑。有关昭陵的详细报告到此结束。

昭陵以西武将山上,有唐肃宗的建陵。再向西北前行,可见乾州城以北十里处有唐高宗与则天武后合葬的陵寝——乾陵。此陵在唐陵中保存最为完整,设施均按原样留存。此陵建于梁山山顶,远远望去两丘并列,在其上方有砖筑阙门相互对立。登顶可见两丘间有一处平地,宽约一千五六百米,正面耸立着陵寝。入口处有石华表、石龙马各一对,但今天仆倒于草丛之中。前行一百米左右有石鸵鸟一对、石马五对、石人十对夹道等间距并列,行仪如礼。继而有砖筑阙门、述圣碑、无字碑、石番酋、石狮子等次第排列。此石番酋是则天武后为向后世夸耀当年唐代国力,特按来华的诸番酋形象制作的二十来个石像,分为左右站立在陵前。过去石像背后各自雕有名字,但如今无一可辨读。另外番酋头部悉数被破坏,已不存。总之,乾陵是唐初规模宏大、保存完整的唯一陵墓,其研究令人兴趣盎然。

我调查此陵后去东南方的礼泉县,然后返回咸阳县。咸阳县北方即毕县,周汉时代陵墓如累石般星罗棋布,数量可达数千之多。其中最能引发历史沧桑感的是周文王、周武王等陵墓。文王陵东西约三百七十五尺,南北约三百二十尺,方坟,顶较宽。其后方是武王陵,圆锥状,直径约为二百二十尺。中国古坟大体皆方形,圆形墓几乎未见,而后世圆坟反倒常见,是否文王陵难以确证,而武王陵更有疑问。另外文王陵前方左右有成王、康王陵,左方有周公、太公、鲁公等墓,皆方形。附近还有许多汉代陵墓,如汉元帝的渭陵。相较周陵规模皆大,且为方坟,但呈数层梯状,一见即可与周陵区别开,颇有趣。我调查这些陵墓后渡渭水、丰水,返回西安府。

当初预定从西安府出发,越秦岭,出襄阳,下汉水,到汉口,但听说冬季枯水,行舟极为困难,故改变计划,顺着前来的道路返回郑州,坐火车至汉口,再乘坐汽船沿长江到上海,之后返回日本。

河南、陕西地区旅行中的所见所闻大体报告如上。还有许多事情想一并说明,但害怕会耽误诸位更多时间,所以就此打住。

本篇系1907年2月20日博士在东京地学协会例会上的演讲稿,曾分两次刊载于该协会发行之《地学杂志》第九辑第二二二号与第二二四号(1907年6月与8月)。与此内容相似者有《日本学术》第九八号(1907年4月)发表之《古洛阳》与第九九号(1907年8月)之《古长安》二篇。后者虽为博士亲自执笔,然范围略广,内容丰富,故采用本篇。

————————————————————

[1] 此处史实有误。中国五岳中最高的山并非嵩山,而是西岳华山,海拔2154.9米。

[2] 流经日本东京都东部,注入东京湾的河流。——译注

[3] 圣武天皇(在位724—749),奈良时代中期的天皇,文武天皇第一皇子,名首。与光明皇后一样信仰佛教,在全国建“国分寺”“国分尼寺”,在奈良建东大寺,安置大佛。——译注

[4] 古地名。此地古代曾设郡,称弘农郡,是中国汉朝至唐朝的一个郡置,其范围历代有一定变化,以西汉为最大,包括今天河南省西部的三门峡市和南阳市西部,以及陕西省东南部的商洛市。该地位于西安、洛阳之间的黄河南岸,一直都是历代军事政治要地。——译注