云冈日录(中)

第二窟中央塔的基座部分——表现于菩萨立像上的女人体态——《佛传图》——《太子逾城出家图》及其与犍陀罗美术的关系——第三窟——第四窟——入口的穹隆及侧面墙壁上的众神——第四窟内部的诸佛——第五窟——火焰的雕刻——第六窟——松本博士的意见及批评——第六窟并非开凿?起初就有,并且或许亦非主要佛窟——第七窟——第七窟里面刻有“太和七年”字样的铭文——第八窟——第九窟——第七窟外面的大佛像

九月十三日(二)

[续第二窟]到了傍晚我们才从楼阁的三楼下来(楼阁第二层里没有什么值得特别记述的地方),到了洞窟的基底部分。

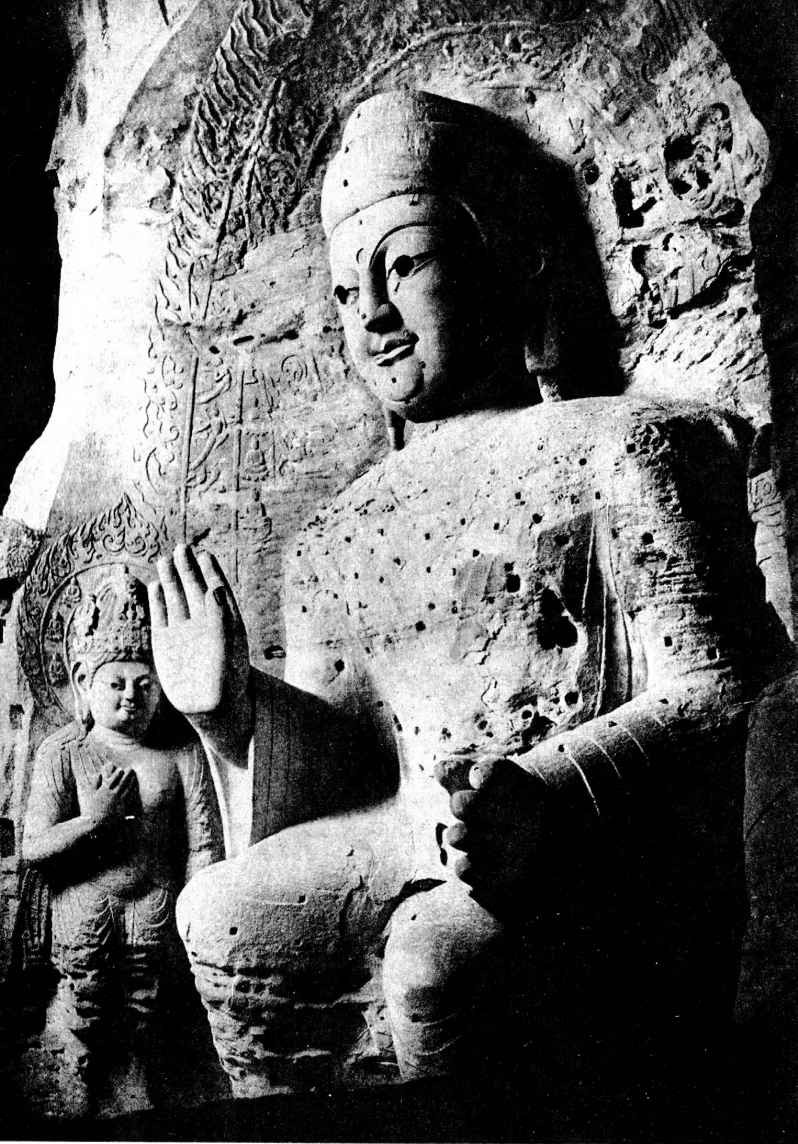

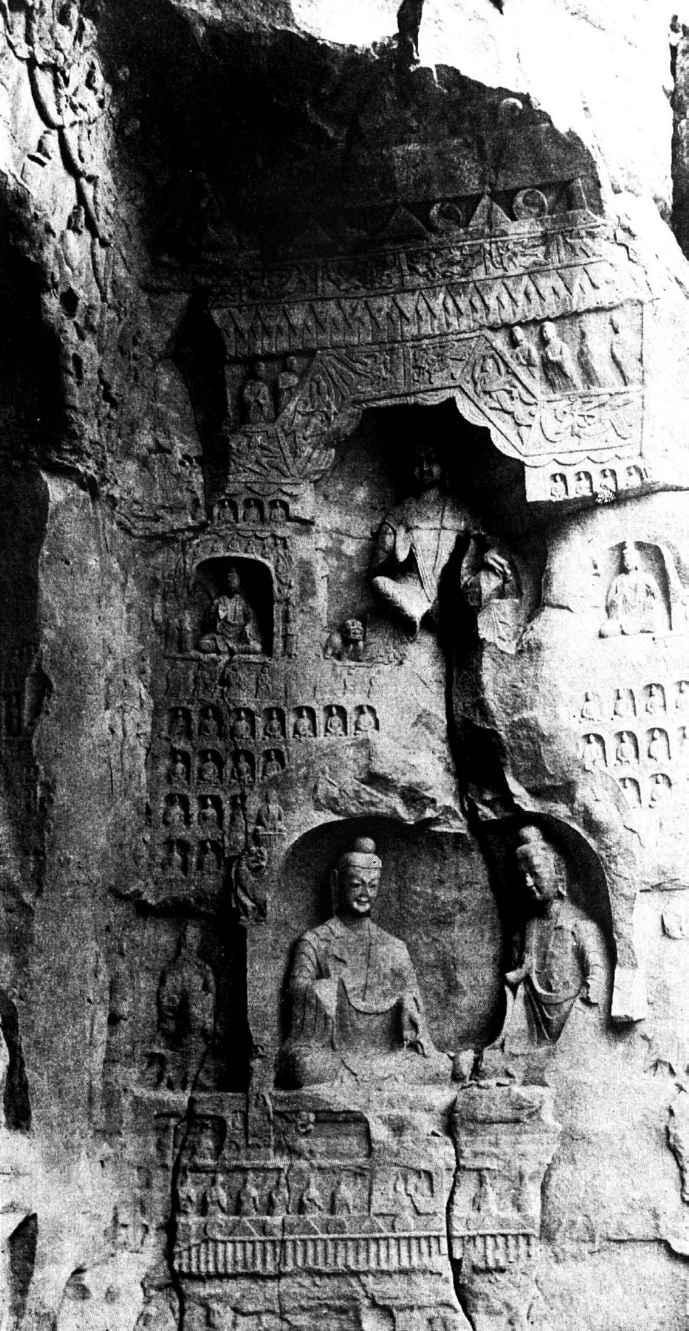

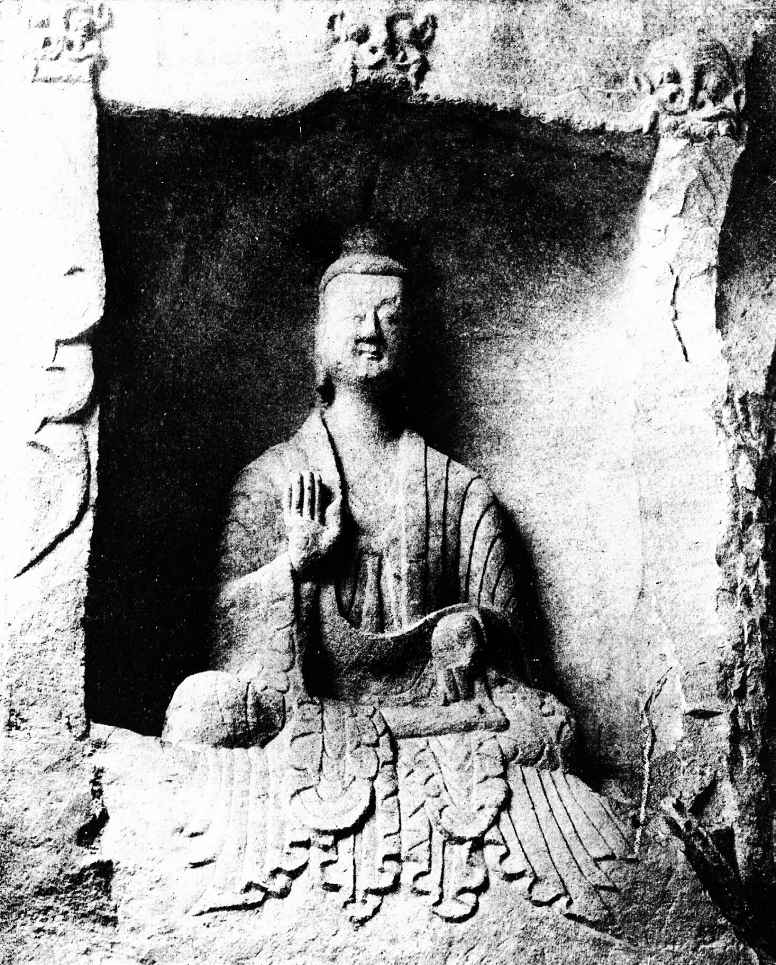

洞窟中央塔的四面贯穿着深深的佛龛,里面分别端坐着一尊巨大的佛像。这类大佛的雕刻效果不算好,但雕刻在其脚下的菩萨立像却实在是令人喜爱的艺术品。

菩萨立像要比人的身高高出一头左右。塔后面的以及东西两侧的菩萨立像的破损现象以及修理痕迹都很明显,但另一方面,那几处外部光线微弱,仅仅能够看到其大体轮廓,所以,从这个角度上看,当年的形状就那样保留下来了,这也着实令人欣慰。在这些尊菩萨立像中,仅就光线充足、能够清晰观察到其形状的前面的群像进行详细讲述吧。

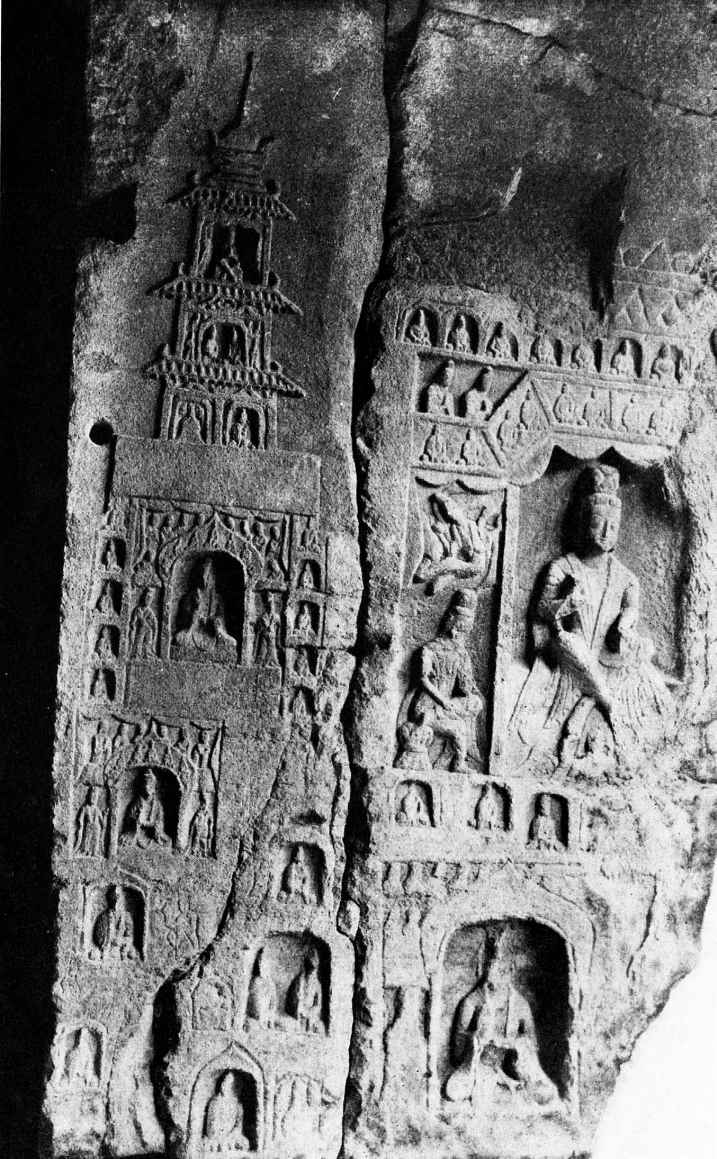

中央大佛的两侧并列着两尊菩萨立像,再向其侧面与前方成直角的地方立有一尊佛像,而壁面面南成直角的地方,又立有二尊佛像,也就是说,大佛的两侧共存在五座佛像(参见第三十幅和第三十一幅图片)。而木村君就是从这五尊佛像开始剥掉佛像头部那厚厚的假面的。正如第三十一幅图片所示,仅看这些图片就可以想见古时创造的原物由于后世的修理所遭受的烦扰。

现寄去我在这群立像前所画的仅有的两幅写生画。其中之一是从正面大佛向左数位于第三座的佛像(参见第八幅插图)。

这是一尊胖得浑圆的、洁净至极的、呈现出处女的容貌与体格的高个子菩萨,面庞稍稍朝向左侧,在胸前双手合掌,而腰部则扭向右侧,好像在舞蹈一样轻轻地弯曲着左膝。展现下体动作的这种魅力在其他佛像中也曾有过。这和在唐代的胁侍菩萨身上可以看到的扭腰姿势有相当大的不同(这里所说的唐代模式的腰部曲线的特点,举例来说,在奈良博物馆收藏的法隆寺出品的、名为《梵天立像》的日本天平时代的作品里可以看到),从姿势与神情等方面来看,在云冈石窟的所有佛像中,这一尊是最惹人爱惜的佛像。

还有位于大佛右侧的胁侍菩萨立像中的一座,也是一副高个子处女的形象,与其说是令人尊敬,莫如说在唤起人们的爱惜之情这一点上与前一座佛像相同。丰腴的右手置于胸上,左手放在腰际,头部如同沙畹或其他先行者所介绍的佛像提示到的那样,装饰着希腊神话中商神水星的羽毛。服装是北魏佛像所特有的、在腹部交叉成X形的衣裳(如第三十幅图片中央一侧所示的佛像)。

由于这是一群相貌年轻的佛像,所以,一进入这座洞窟,就给人一种仿佛是走进了女子学校宿舍里的印象。

当然,在这群佛像上方也有许多尊佛像,也雕刻着花纹,这些花纹覆盖着整个石壁,但我嫌烦琐,所以,就不在此一一赘述了。

接下来就是围绕着中央塔的这座洞窟的四壁了。虽说是四壁,但由于后壁建成了祭坛,祭坛上的很多座大佛像都被严重破坏了,所以,略去不表,而以东、西、南三方为主来进行讲述。

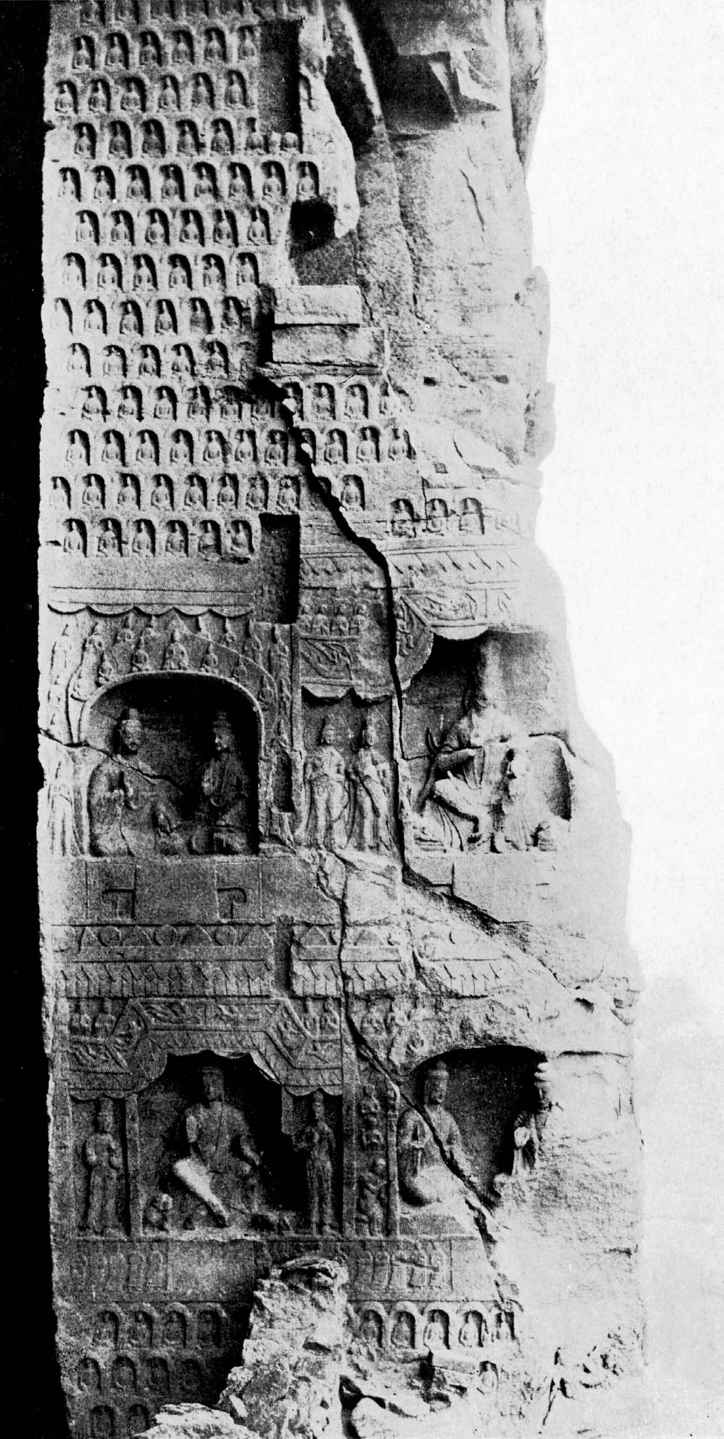

然而,其表面的雕刻状况纷繁复杂,所以,也无法一一记述下来。第二窟的东面及南面的图(参见第三十五幅图片)是在东南两面墙壁的拐角处拍摄下来的。也就是说,上部与前面所述的释迦牟尼像以及合唱团所在的那一层相连接,而在下部,在照片所显示的部分之下到地面之间高度约为一个人的身高一般。这里看到的是容纳了大佛像的佛龛及其周围那些作为装饰的小雕像和立在每个角落的五重塔(参见第三十六幅、第三十七幅图片)。同时,这幅照片以外的壁面首先也是重复了这样的主题图案。(追记:第三十八幅、第三十九幅图片是该室北壁以及东壁的一部分。后来得到了那里的照片,于是也收在这里了。)

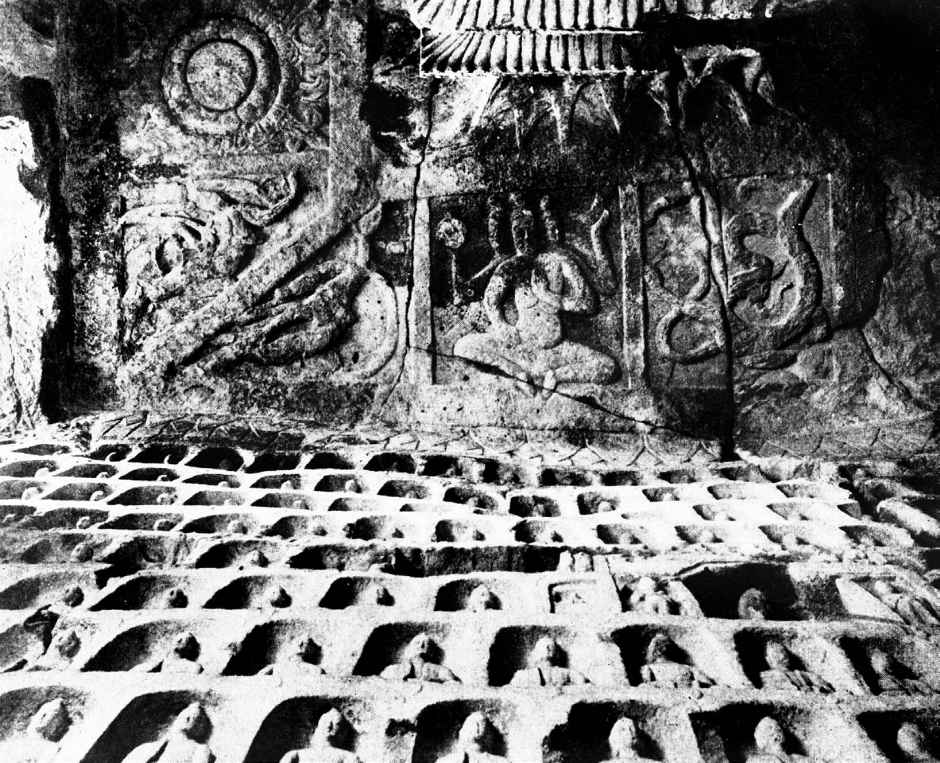

在此一定非详细记述下来不可的是刚才忘记提到的与下部带状雕刻相连接的一层,也就是展现了释迦牟尼一生传奇的、呈画卷风格的浮雕连续作品。

这是一块大幅浮雕,上部是宽度为四十五厘米、雕刻着阿拉伯式花纹图案的层面,下部设有四十厘米宽的格子状层面,中间约一米宽的空间,上面雕刻着各种传说故事。正如伊东博士已经指出的那样,这与我国的法隆寺里的浮雕相同(参见第四十幅乃至第四十九幅图片)。

而关于佛传图的内容,可以看到东壁有五面,相对于南壁入口处,西侧的墙壁则有四面。从南面入口处看位置相当于东侧的部位亦有一二面图案依稀可见,而自那以西的浮雕以及西壁的浮雕损坏程度十分严重,早已无法辨认出它所表达的究竟为何图何物了。

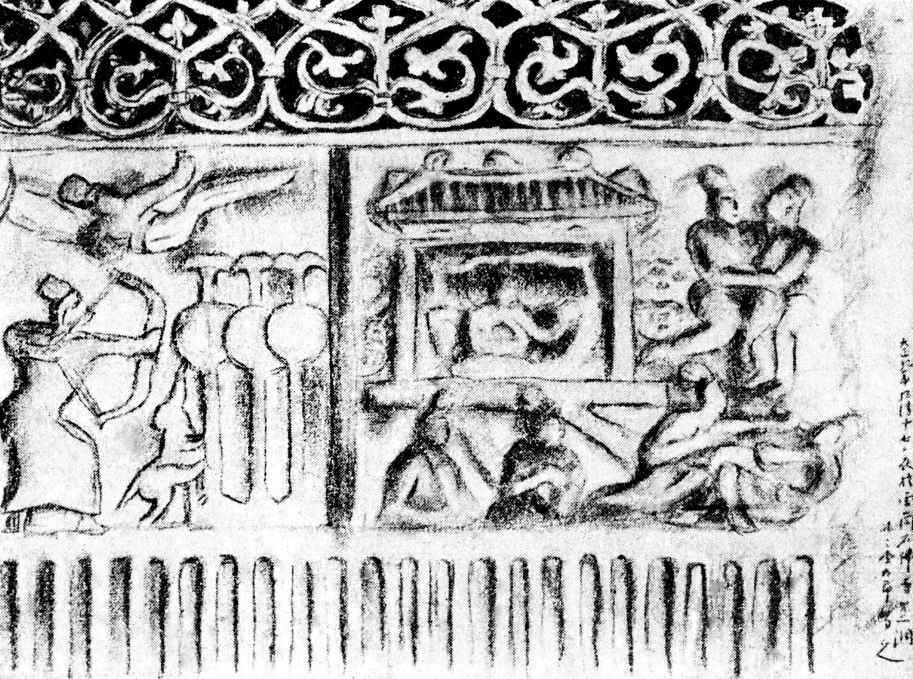

第十二幅插图 第二窟东壁下部佛传图中的后宫嬉游·太子竞射(由本书作者临摹)

这面佛传图以其技巧的神韵深深地感动了我们。马匹等生灵,亦刻画得非常写实,且十分美丽。整个构图中亦没有类似汉代画像砖那样的、中国味儿浓厚的烦琐感。这面浮雕最深处雕刻进了二寸之深,将广阔的空隙留出来作为一个自由的余白空间,而不似画像砖那样拘泥死板地硬塞进许多东西。一派无法用语言来形容的磊落从容气韵覆盖、支配着整座浮雕。

特别是砂岩材质的表面略感粗糙的软硬度与其泛黄的陈旧颜色,协调地构成了一道足以容纳其感情的媒介物。

雕刻的表面间或涂着红色,此外也有些许绿色。从入口处射进的微弱的侧光照射着画面,长长的阴影投在圆弧处、落在那处凹陷的空间里,使这群佛像的身影愈发显得缥缈。

其次,能够站在与犍陀罗的美术特别密切的关系这一角度,也强烈地引起了我们的兴趣。然而,对于这第二项,我觉得日后要进一步好好考察一下。

且看图案,沙畹做了如下说明:

一、太子竞射图

二、后宫嬉游图

三、父子对话图

四、邂逅老者图

五、邂逅病者图

六、邂逅死者图

七、邂逅后宫沙门图

八、妇女睡眠图

九、逾城出家图

对以下的浮雕没有进行说明。不过,关于第十幅的说明,我总觉得似乎是描绘释迦苦练修行的图画。那以后的雕刻被严重破坏,这无论如何都是一件非常遗憾的事。此外,我认为在《太子竞射图》的前面似乎还应该有一二幅画传。

[今天在誊抄时,在这里插入注释。其后,我在汉口的水野鶮之助那里看到了一幅一尺多长的北魏佛像的照片以及拓本。它们现在为日本某位富豪所有。那的确是一座北魏时期的佛像,不容置疑。其背后的花纹分为上下两段,上段为《白象降落图》,下段为蓝蓖尼城的无忧树下,悉达多太子从摩耶夫人右侧腋下诞生时的图画。据此可以想象出这部佛传的最初一二幅画的大致内容吧。大正十年三月(1921年3月)记]。

《太子竞射图》 右侧设有三座靶子,左侧有三个人并列着张弓而立。上方的天空里有“一”中的天使在飞翔,同时,“一”中的靶子上爬着貌似猴子一样的动物(参见第十二幅以及第四十幅图片)。(这部图案在东侧的十二座石窟里也被发现了。)

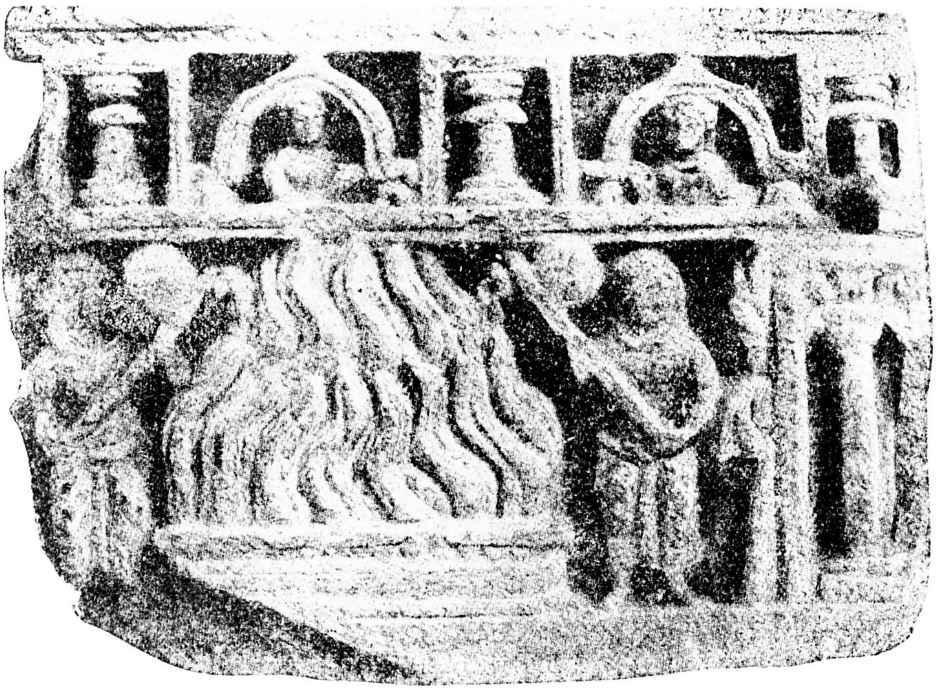

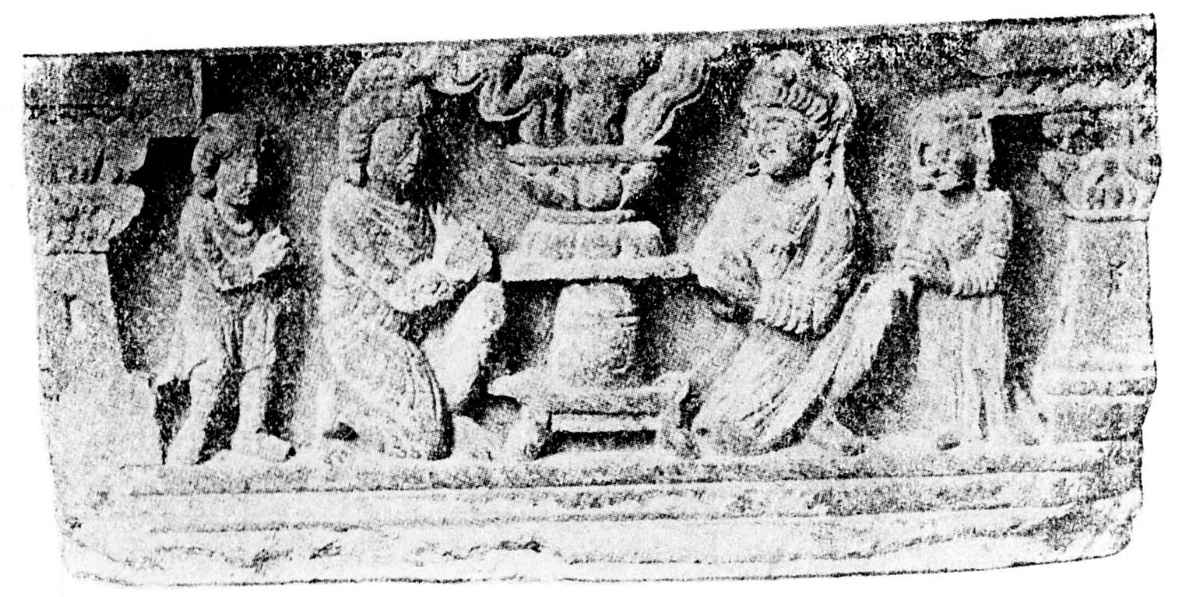

《后宫嬉游图》 在这里,雕刻者的想象力获得了最大限度的自由放纵。在那座雕刻着和我国奈良的唐招提寺金堂屋顶上装饰的虎头鱼神怪兽形象相同的虎头鱼神怪兽的屋顶下,悉达多太子正襟端坐着,他的周围刻有六个仙女。她们或者小腿与小腿缠绕着互相拥抱着,或者在强行劝酒,或者拒绝着杯盏。这一类司酒的神仙所主张的思想当然在佛典中能够寻觅得到,而且,这种艺术性表现手法若不参考希腊的酒神节是断然想象不出来的。而且,与此特别相近的表现手法在犍陀罗的雕刻作品中也能够发现(参见第四十一幅图片)。

《父子对话图》 这一幅在佛传中究竟要表达什么样的故事情节,我无法猜测到。或许是父王正在谏止悉达多太子出家的意志吧。这幅图画仅仅描绘了出现在屋子内外的两个人物而已(参见第四十二幅图片)。

《四门出游图》 这四幅构图大致相同,亦即左侧设置了一座雕刻着虎头鱼神怪兽屋顶的房屋,画面中央刻着面向右侧的、骑在马上的太子,侍者在他后面撑着一把长柄的伞。接下来,右侧下方相继出现老者、病者、死者、沙门。在这些人物尚未填满的右侧上方的空间里则镶嵌着一两个飞天(参见第四十三幅乃至第四十六幅图片)。

《妇女睡眠图》 沙畹为了说明此图曾有一篇题为《女子的睡梦》的文字记述。或许是表现宫女慵懒入眠的情景吧,上部有一道代表了屋顶的间隔,其两端各坐着一个天使模样的人物——当然,仅仅是装饰性的人物而已。画面中央雕刻着一张巨大的床,床上有一个人物枕肘横卧,另有一个人物坐在床的一端,其他还有五个人物和一只鸡(再次参见第四十七幅图片)。

据此,我怀疑这一幅莫非就是涅槃像。然而,无论是顺序还是构图,看起来都不像是涅槃的场景。

或许,这还是四大天王以及帝释天为了妨碍太子出家而令仙女昏睡的场面吧。也就是说,这是刻画佛祖传记的作者极尽笔致刻画出的疲惫而眠的宫女的姿态吧。特别是将一个妇女横卧的姿态设置于正中央,这或许描画的是耶输陀罗姬吧。这样,坐在她裙裾旁的就该是悉达多太子了吧。由此,下一幅图想必就是《逾城出家图》了。然而,这幅图的画面却没有刻画出其子罗睺罗。(其后,根据伏舍的著作得知,犍陀罗雕刻上也有与此图如出一辙的构图——伏舍所著的《犍陀罗美术》中第一百七十九幅图。谈及犍陀罗美术和云冈美术的关系,还是承认这一点更妥当。若说云冈美术属于犍陀罗美术系统这一说法是错误的,那么说它完全属于古不达系统、完全不具备犍陀罗美术的要素也不合适。对这个问题,日后我会重新撰文详细加以阐述的。)

《逾城出家图》从中央向右方大幅刻画出了骑在马上的悉达多太子。那匹马是一头阿拉伯品种的精品,浮雕那写实技巧也十分精湛。从汉代到六朝再到唐朝,中国精彩的马的雕刻作品为数众多,而这幅马的雕刻尤属上乘之作。画面上有四个人支撑着马腿,这大概是根据夜叉为了怕惊醒熟睡中的世人而防止马蹄发出声响的传说而创作的吧(参见第四十八幅图片)。

左侧下方较小地设置了一扇紧锁着的城门,在其上方,有一个天人从后面为太子撑着伞。

构图实在是从容大气,弥散着一股难以名状的寂寞氛围。苍白的日光在那面深浮雕圆润的表面上摇动着,人和马的姿态也给人栩栩如生之感。

格伦韦德尔(1)所著的《印度佛教美术史》(Buddhist Art in India,1901年)由于书籍分量较轻所以被我带到了云冈。在此书中发现了一幅名为《释迦牟尼出城图,佛教雕刻,出土于罗力扬唐盖,现藏加尔各答博物馆》(2)的图片,我十分吃惊。马头面对的方向虽有左右之分,但这不是和云冈这幅《逾城出家图》的图案毫无二致吗(参见插入下一篇文章里的第三十二幅插图)?

这座收藏在加尔各答博物馆里的佛像破损较少,在十九厘米高的画面上刻着这幅《逾城出家图》。画面中央大幅刻着横向的白马犍陟,马的四条腿像被夜叉支撑起来一样在半空中悬着。车匿从后面撑着伞,上方空中照例跟着一直相随的裸体执金刚。太子前方的上空,还雕刻着三个飞天。此外,还有两个恶魔手持弓箭横挡在太子面前。

还要补充一句的是,在车匿身后,立着一根设计得极其简单的、希腊风格的柱子。格伦韦德尔在支撑马腿的夜叉构图里寻找着希腊艺术里的地神该亚或者盖娅的影子。(有关犍陀罗与希腊艺术之间的关系目前不在我的考察之列,所以,对这个问题不做探究。)

这些夜叉的作用是为了不让白马犍陟奔跑的蹄声惊醒熟睡中的世人。

(伏舍甚至认为,似乎从恶魔魔罗手执爱神弓箭这一细节就可以把“马拉”理解为是“卡马”的意思。)由此,这幅犍陀罗出家图与我们云冈的那幅一做比较,便发现了一个令人兴致盎然的事实。在这片土地上的图画里,恶魔魔罗的身影已经完全消失了,执金刚以及三个飞天也不见踪影,而且支撑着马腿的两个夜叉(按照格伦韦德尔的说法,在希腊神话的原型中仅有一个夜叉,在犍陀罗风格的图画里,因为马是横向刻画的,所以,为了保持艺术感觉的平衡而理应变成两个)在这里变成了四个。而且,那夜叉早已经失去了夜叉本来的特征,完全演变成了北魏时期的风俗人物。

比这更神奇的是,从后面撑着伞的车匿,由于被左侧下方的房屋所挡而被刻成了在空中飞舞的仙人。

从构图布局上看,云冈的这幅画,直接或者间接地参照了犍陀罗图画底稿,这一点早已不容置疑了。而且,在犍陀罗图画里只是专门为了说明而刻画的画面,到了云冈以后变成了完全自由的、美术性的绘画构图。这些对我们来说,都是感到无上喜悦的魅力所在。云冈石窟的美术作品不是对印度的模仿,而是自行独创的产物。

《苦行图(?)》(原文即有问号——译者注)(参见第四十九幅图片)在那片珊瑚枝丫一样的树丛里,一个青年正在刻苦修行。这也是一幅可喜可赞的画像。

除此以外还可辨认出两幅与此相似的画像。一幅是横向并排站着的四个人和并排站在他们脚旁的、与之平行排列的另外四个人的头(参见第五十幅图片)。

另一幅图画上,左端仅仅展现了一个人的立像,其余全部被损坏了。如果余下那部分图画至今仍然完好无损的话,将其与犍陀罗的佛传进行一下比较,想必一定更加引人兴味吧。这真令人无比惋惜(再次参见第五十幅图片)。

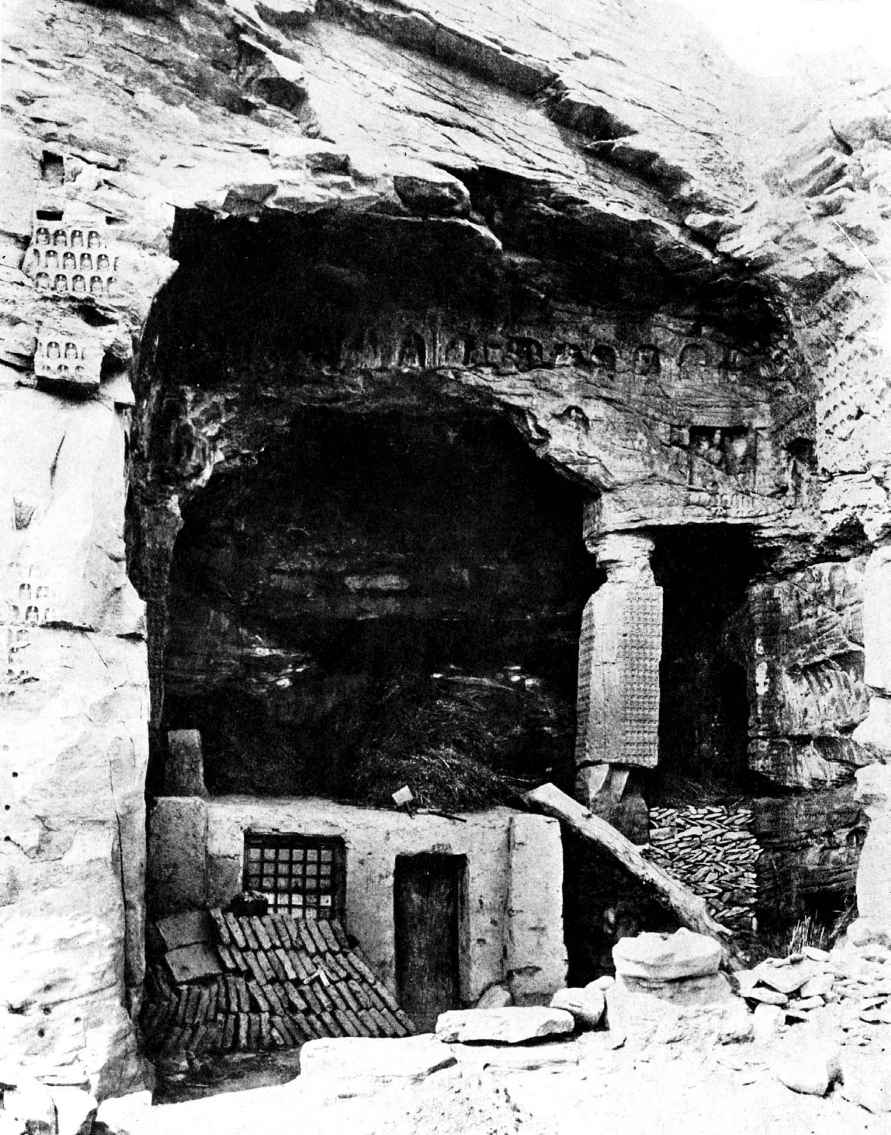

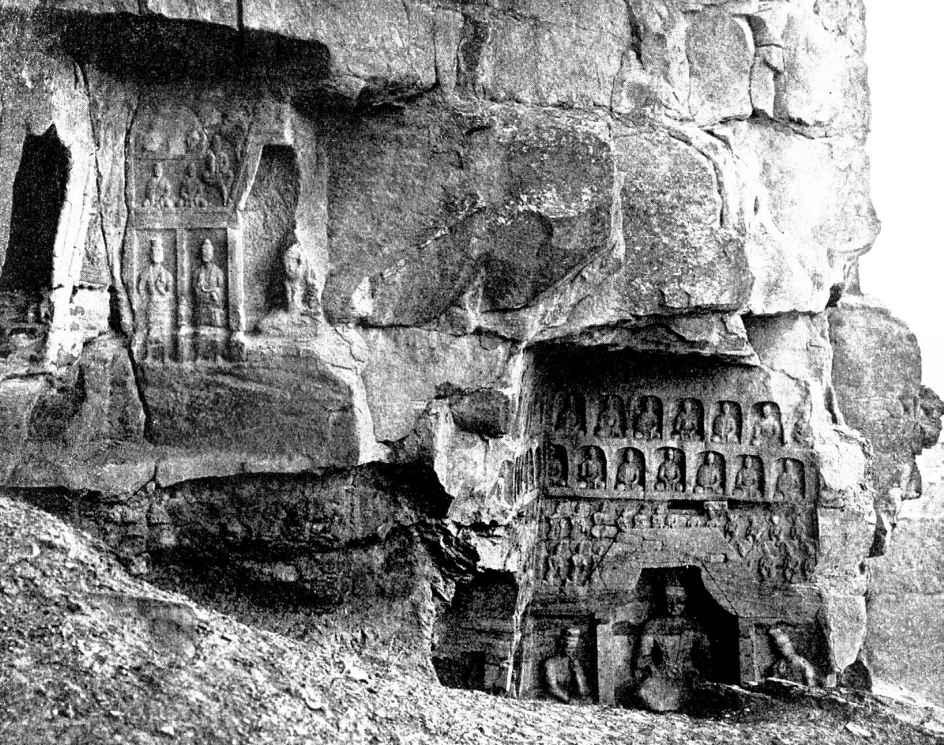

[第三窟]看完这些图画后,我们进入了第三窟和第四窟。第三窟里虽然被损坏了,但仍有一座楼阁立在那里。楼阁屋檐上方,悬挂着一块匾额,上面书有“西来第一山”五个大字,右侧雕刻着“顺治四年岁次丁亥菊月之吉”一行字,左侧雕刻着“兵部尚书兼都御史马国柱立”这一行署名。中央的匾额据说是世祖章皇帝的御笔亲书。

这座洞窟的前院现在成了磨房,与后室之间的隔界上了门锁,因此,无法进去看看。(附记:日后,我们打开这间后室进去参观,知道那里面也有几个优秀的美术作品。此事记录在二十四日的《云冈日录》里了。)

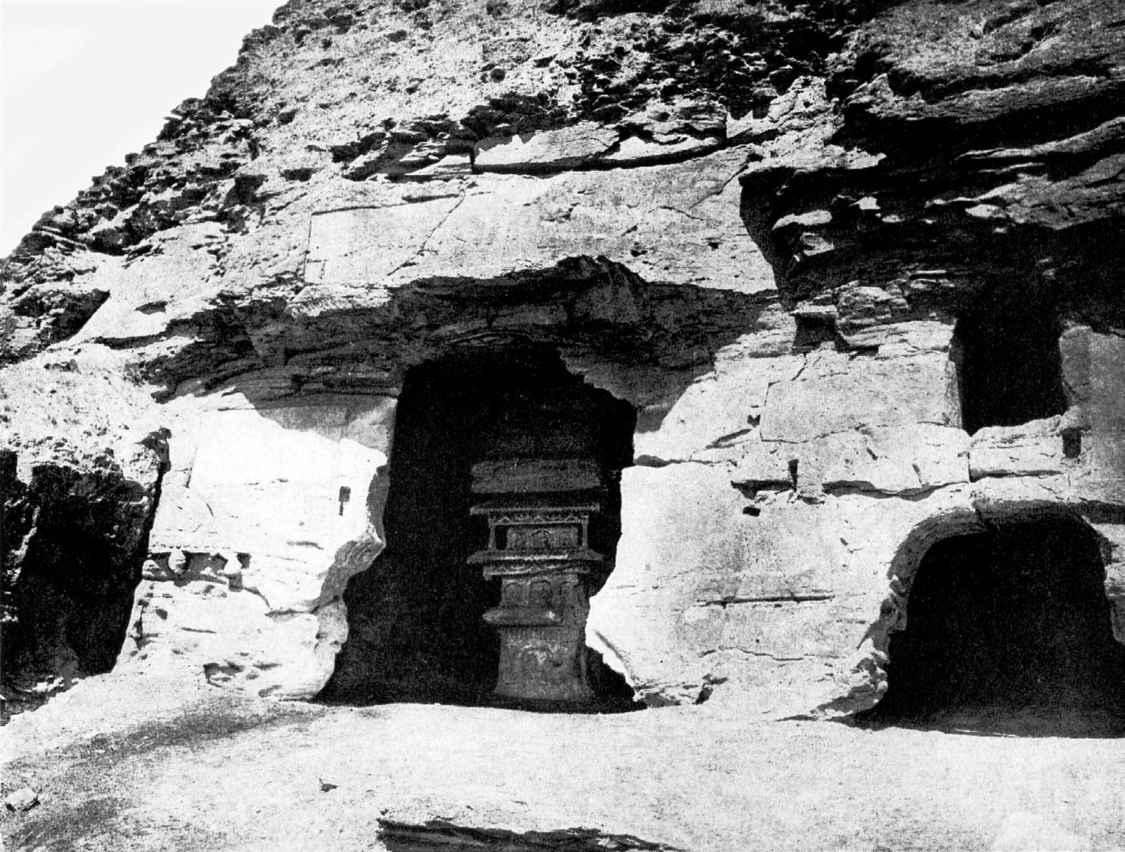

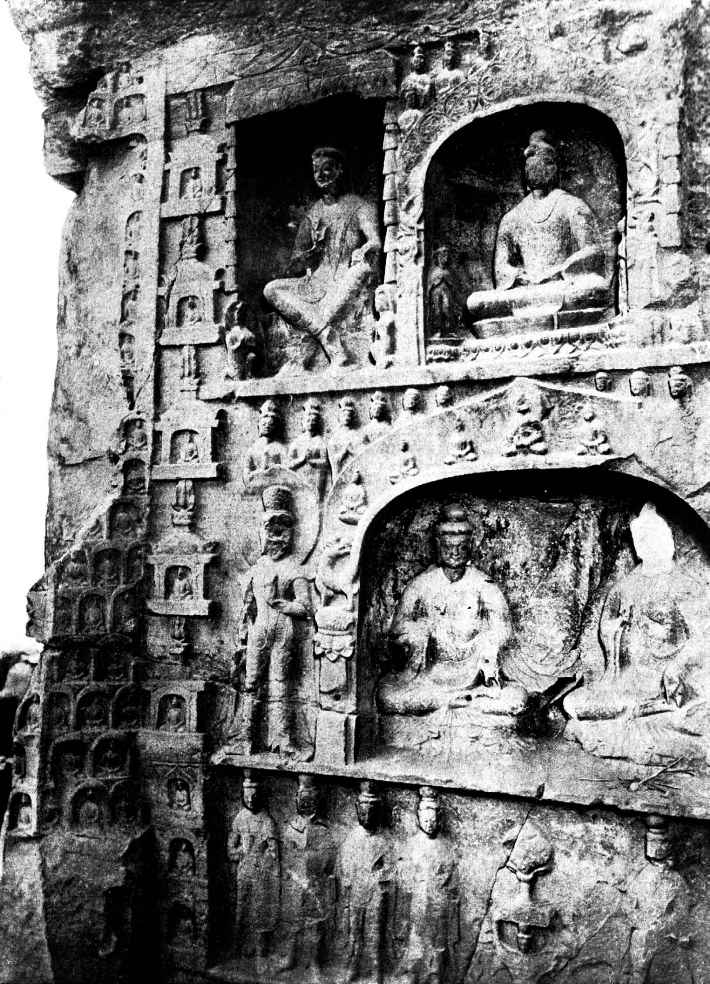

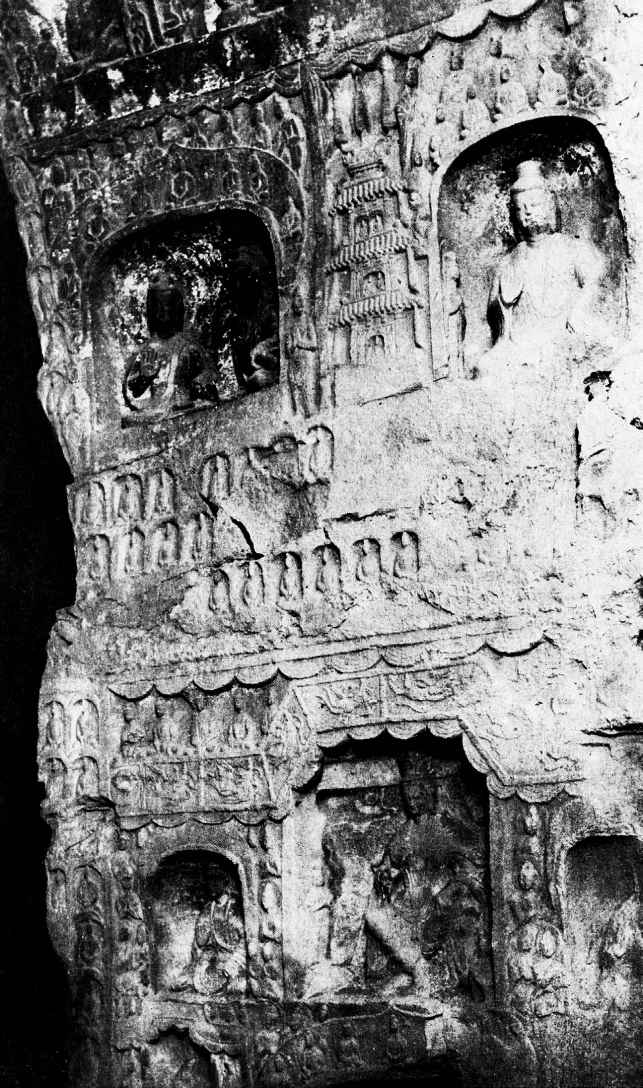

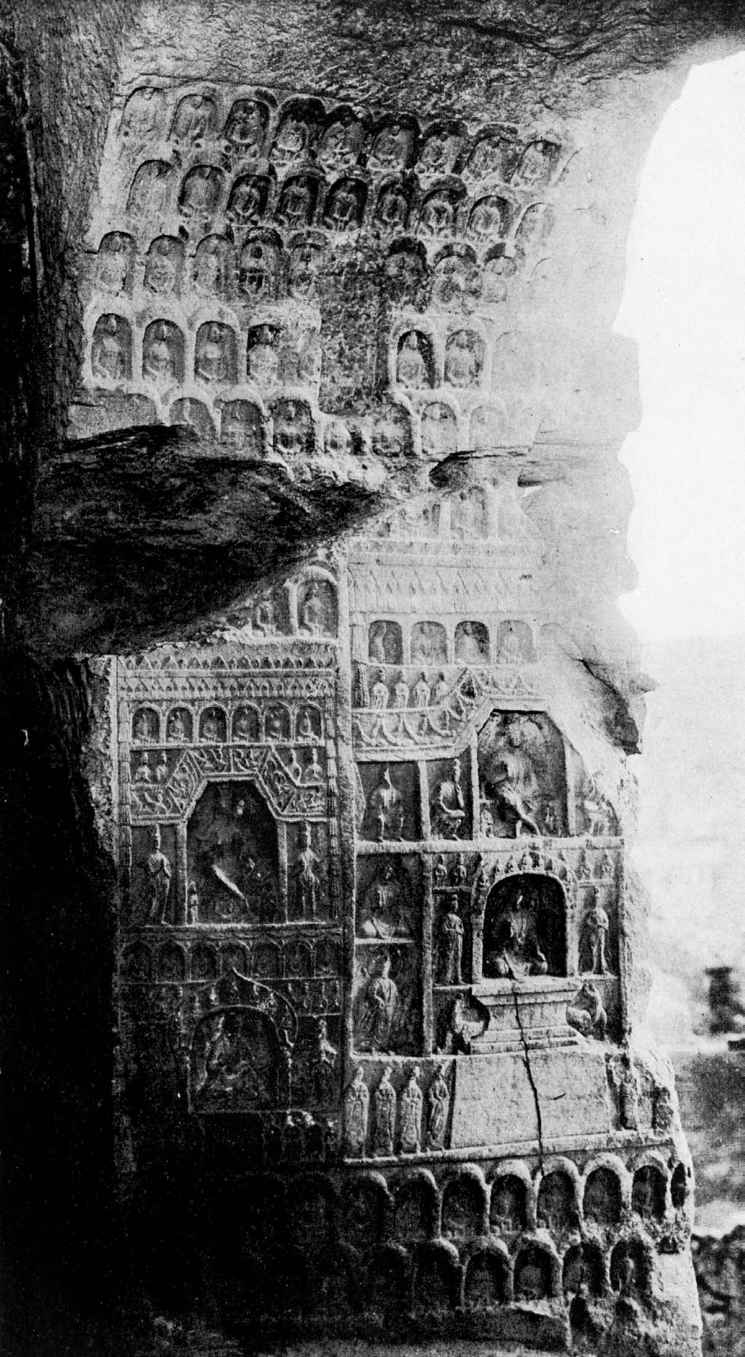

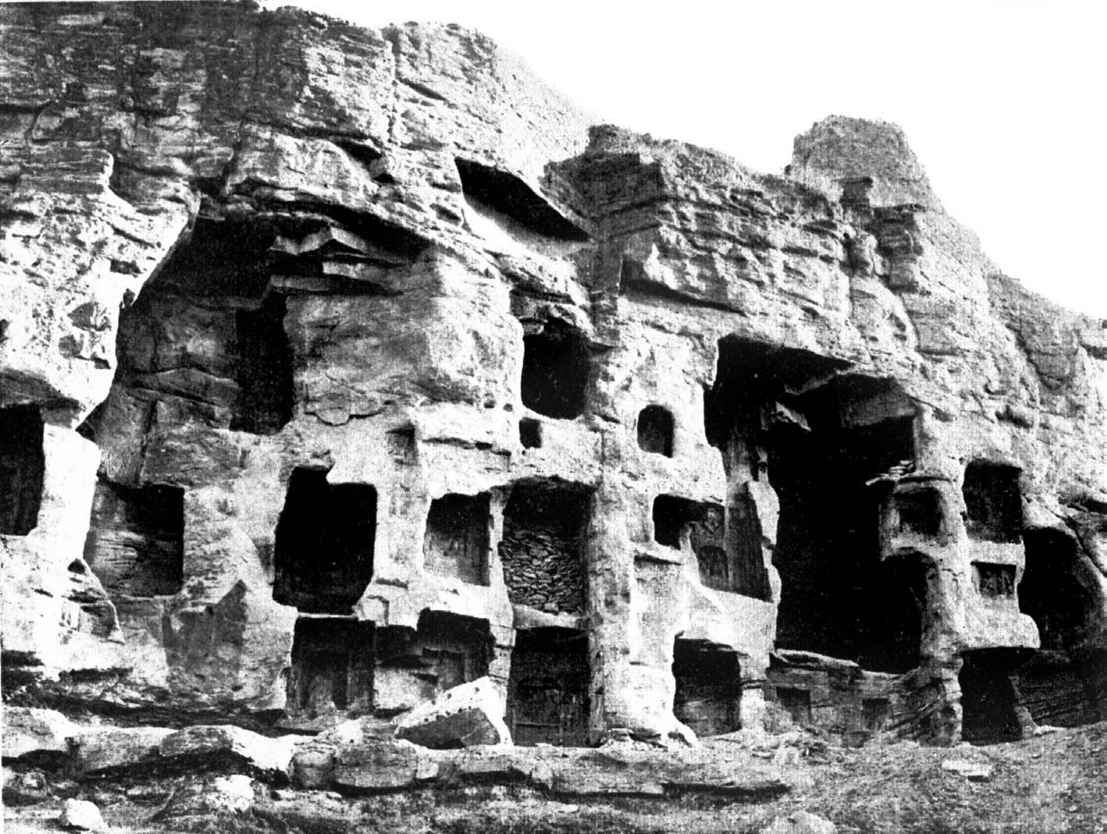

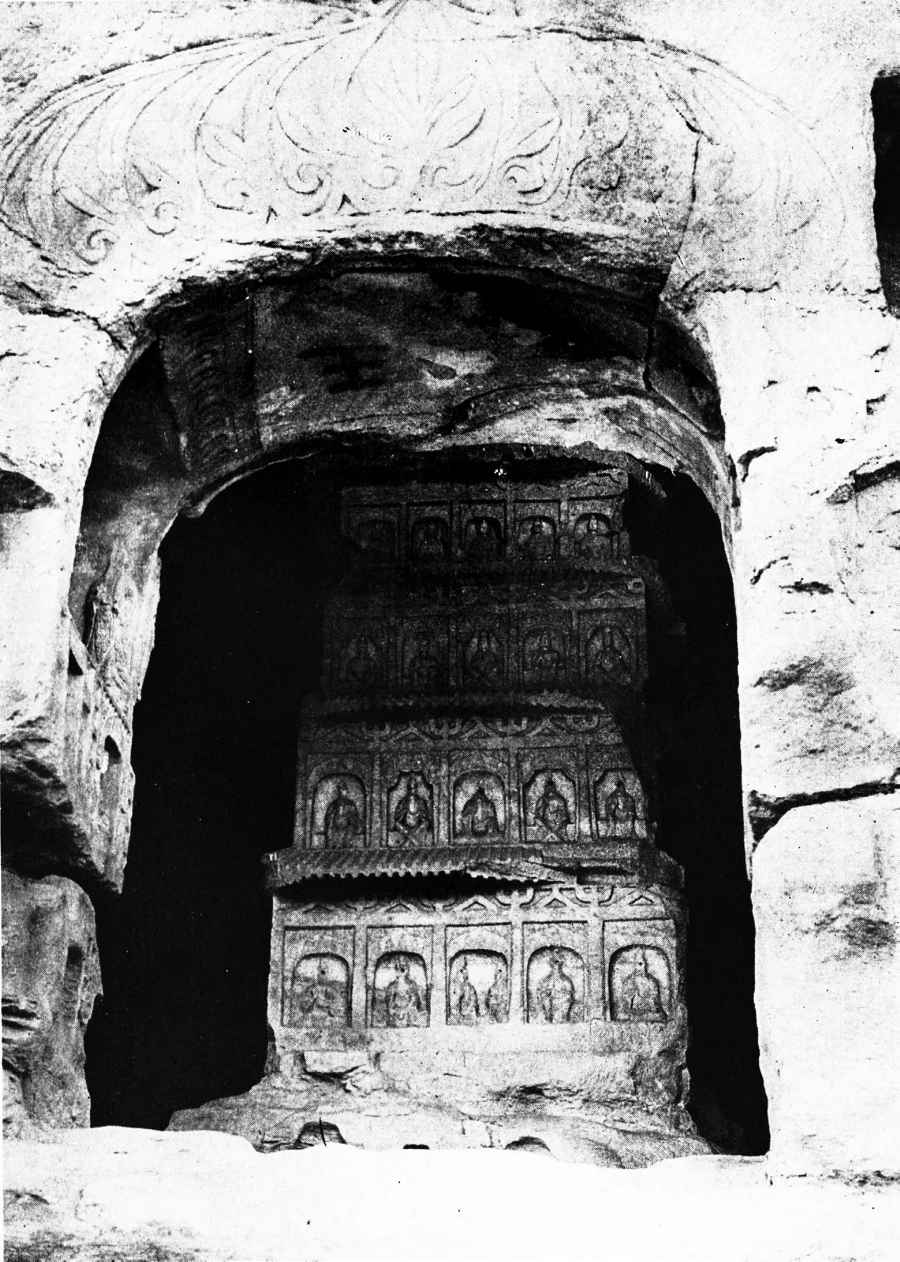

[第四窟]别名为“佛籁洞”的第四窟真是一股充满艺术感动的源泉。这里不过是一座宽约四米的入口处的小型石窟(参见第五十幅图片),后面的正面入口宽约九米、进深约六米。然而,雕刻在正对着那个狭窄的入口处的两面石壁的、宽为一米四〇的壁面以及其上方的穹隆上的数量众多的画像,真的堪称世界奇观(参见第十六以及第十九幅图片)。

首先描述一下这一部分吧。这里已经在沙畹的图谱里出现过,在缪斯特伯格所著的《中国美术史》(3)里面也曾引用过,此外,大村先生在他的图谱中也曾介绍过。对于我来说,这些构图十几年来已经相当熟悉了。尽管如此,当我站在这些实物前面时,真的仿佛是初次目睹一样,感到非常不可思议。

事实上,这一群雕刻的美是看照片时领略不到的。美丽的砂岩打制的肌肤、千百年来风霜侵蚀、无法言传的材质本身的颜色、朝朝暮暮雨露阳光的洗礼——如果不把这一系列要素综合起来进行观察的话,是品味不出这一群雕刻的真正价值的。

穹隆最高处的中央部位雕刻着莲花图案。相当高的浮雕,片片莲花花瓣与后来竟然传播到日本的佛像莲花座上的花瓣一样。我不知道那花瓣的名称,但那花纹与第二窟的合唱团雕刻层面上方的带状花纹完全相同,也是在印度美术中常见到的一种花纹。

接下来让我们移动一下视线。在那里,横向朝南(朝外)雕刻着飞舞着的仙人。发型是盘成了圆形的双层发髻,比较小巧的脸颊丰腴而温和,并且由砂岩这种最合适的材料圆润丰满地展现出了仙人无比柔软的身躯和四肢,画面设计得极富于幻想并且看起来极具自然动感。在那圆润的浮雕画面之间由刚劲的刀法细密地雕出了衣衫皱纹和首饰等美妙的细节。

雕像上身裸露下身裹着衣衫,衣衫上涂着些许湛蓝色和猩红色。涂色手法相当不合理,但由于年深日久,色彩已经陈旧,所以显得苍茫无比,绝对是有胜于无(参见第十六幅图片)。

在下方,一个五头七臂的怪神骑在迦罗楼鸟上,这也是一座相当精湛的雕刻作品(参见第十七幅图片)。

大村西崖先生据此判断说,这也许是表述婆罗门神毗纽的变化吧。如果从这个角度看的话,或许是正在演变成观音吧。然而,站在佛像学方面的兴趣之外的角度来看,这部雕刻的艺术效果非常之好。(最初我无法知道这种雕刻的典型是否有其参照的渊源,但日后还是悟出了它是起源于中印度的。)

雕刻的基底部位刻着横纹,其下方有一个右手拿着三叉矟的神王。这是一座除了右手和手执的矟之外都经历过后世修理的、厚实的塑像。我们也想将其打破露出修补层之下的原像,但由于这一座损坏程度很大,即使剥掉了上面的灰泥涂料,也会有将其全部毁坏的危险,于是只好作罢。

下面讲一下东壁的各座雕像。横梁支架部位也刻着身体呈直立状飞翔着的仙人,仙人下面,一个三面八臂的怪神骑在牛背上。大村先生认为这个怪神大概是湿缚神,沙畹亦曾说湿缚神是作为阿缚庐枳低湿伐罗(圣观世音)的变形之一而出现的。这座雕刻的原型与前面的五面六臂怪神同出一辙,而从我个人的喜好来讲,我更喜欢前者(参见第十八、第十九幅图片)。

此外,下面立着一尊因沙畹的说明而声名赫赫的神王。据沙畹讲解,头戴希腊神话中商神水星的鸟翼、手执海神波塞冬的三叉戟以及巴鸠斯神手中的葡萄杆,是一尊东西合璧的怪神。沙畹分析道,这座怪神大约发源于希腊末期的一个名为潘特埃(Panthees)的神。对这一说明,我无法赞同。而大村先生也曾讲过被记载为“手执戟的俱肥罗”的俱肥罗据说与毗沙门天(多闻天)是同一个神佛。难道其原型就是这么一个东西吗?想到这里我就忍不住想捧腹大笑了。是为了替代后世建造的宝塔才让这座怪神手里拿着这根宝棍的?

这幅雕像也一样,砂岩材质的表面受到了风霜的严重侵蚀,但和与之对称的另一座雕像相比,依然保持着当时的原型。

今天把唯一的一尊飞天略去不写。因为马在远处看见我之后就奔跑过来了,而孩童们也围在了我的身边,他们个个具有乡野之气,纯真可爱。薄暮已经笼罩下来了,我急忙收起三角架仓皇而归。

饭后,我又拿着引火材料去拍摄第二窟里的佛传图。这种尚未做顺手的生疏活计把我心情舒畅的一天引向了一个凄惨的尾声。镁无法点燃,三角架坏了,回到房间后我就包起头躺下了。

夜半时分,举目是璀璨的满天星斗,风把窗户纸吹得悉悉窣窣地不停抖动,同时还传来了风铃的阵阵声响。

小白今天骑着驴去大同买回了纸、香烟、蜡烛、盆子和刷子等。今后,香烟要抽“前面”(4)来凑合了。另外,小白还从大同带来了一床(相当破旧的)被子。

今晚也很冷。裹着两条毛毯,我写完了长长的日记。

小白明天还将骑上驴去大同修理照相机的三角架。

W君啊,我们俩每天每天都在竭尽全力地刻苦学习着,这是一种那些正在承受着考试的蹂躏的学生们所体会不到的、毫无倦意的学习啊。我们总是这样想——许久以后,回想起这段日子的经历,我们一定会说,那真是一段实实在在地体会到生而为人的生存价值的一段时光啊。

我们常常搁笔讨论,也对随身带来的两三本大家著作进行批评。

九月十四日

[续第四窟]今天一整天时间都用在了画第四窟(佛籁洞)入口处的两面石壁上的浮雕写生上。首先画的是东壁,从上午九点到下午一点半终于画完了素描。朝朝夕夕柔和的光线洒在东壁的表面上,略带灰褐色调的玫瑰红色的砂岩就显露出了浓重的底色。其间有几处玫瑰红色调较强,而有些地方则是浅蓝色或草绿色色调十分显著。

天空的晴阴、光照的浓淡哪怕有些微的变化都会影响这面石壁的色调,或者柔和,或者略感寒凉,或者豪爽,或者悲戚——如此变幻无穷的壁面的表情,宛如平静的大洋水面一样。

我们不能不承认,若想在石壁表面寄托其生活图景,那么,面前这些惹人深深喜爱的美丽的雕刻是最适当的手法。

朝南飞翔的仙人如同昨天所写的那样,中亚风格的圆脸上洋溢着一抹微笑。手里好像拿着花什么的,弯曲着的右手腕上呈现出某种性感魅力。左臂弯成直角,左手抚在发育良好的腰际,但从那里与胸腹之间形成的四角形的深深的空间望去,这一切流畅地高高升起的感觉直击着人的心灵。处女所特有的洁净的左脚高高地举过肩头。

宽为一米四十的壁面以及其上方的穹隆上的为数众多的画像,真的堪称世界奇观(参见第十六至第十九幅图片)。

下面的五面六臂怪神的五个面孔,作为肖像,每一张面孔都呈现出了特殊的面貌,令人喜爱。总觉得这些面孔风格既不是希腊的也不是犍陀罗的,更不是中国的。或许应该在笈多或者中亚那边寻求其源流吧。如若在我们所熟悉的美术作品中找出与之哪怕有些微相似的原型的话,那么就是问答师的作品了(相传问答师是印度人)。然而,佛像颈部以下的躯体形态在犍陀罗美术里就可以找到同一类型的;在伏舍的书法作品里插入的照片里,描画了人像柱的作品就与之酷似。

其属性特征是:左侧居中的手托着一只鸟,第一只手托着太阳,第二只手握着弓箭,右手放在膝上,(第一只手残缺)第二只手拿着月亮。

迦楼罗鸟的嘴上衔着小球,极端怪异而又带着几分滑稽意味。

就在我满怀着红潮溢面般的喜悦临摹这群佛像的过程中,嘴和脚都呈红色的鸟(在这一带被称为红嘴鸦)频频飞到洞窟内,并在天棚处发出惊人的尖利鸣叫;村民们也时不时地站到我身后来观看。

下午三点左右我又开始继续工作了,这次是绘制西侧的壁面。和上午相比,感觉画着素描的铅笔的笔速迟钝了。而另一方面,面对这令人惊诧的美丽,我也相当习惯了。

横梁支架上雕刻的仙人仍是朝向外边(南面)飞翔的,略呈双脚踩水游泳的姿势。仙人左手高举到头顶,手里好像拿着一件什么东西(我不知道究竟是什么)弯曲着放在左胸前。头发以及上身涂着些许绿色,裙裤上则涂着朱红色。

三面八臂像从上身到下肢都穿着褶皱纷繁的衣裳。正面头很大,而左右双头略小。左右两个小头面相颇似欧罗巴人,也展现了充满肖像韵味的美感。右侧居中的人手里拿着葡萄,第一只手托着太阳,第二只手握着弓箭,第三只手从手尖部位起被毁坏了。左侧居中的手扶在腰际,第一只手好像捧着一个什么物件似的高举在肩上。手部残缺着,然而,或许也是捧着月亮吧。同一侧的两条臂膀如今已经全部被毁掉了[与这座怪神最接近的雕像,在斯坦因的《古代和田》(Ancient Khotan)图谱中第六十幅图中可以看到]。

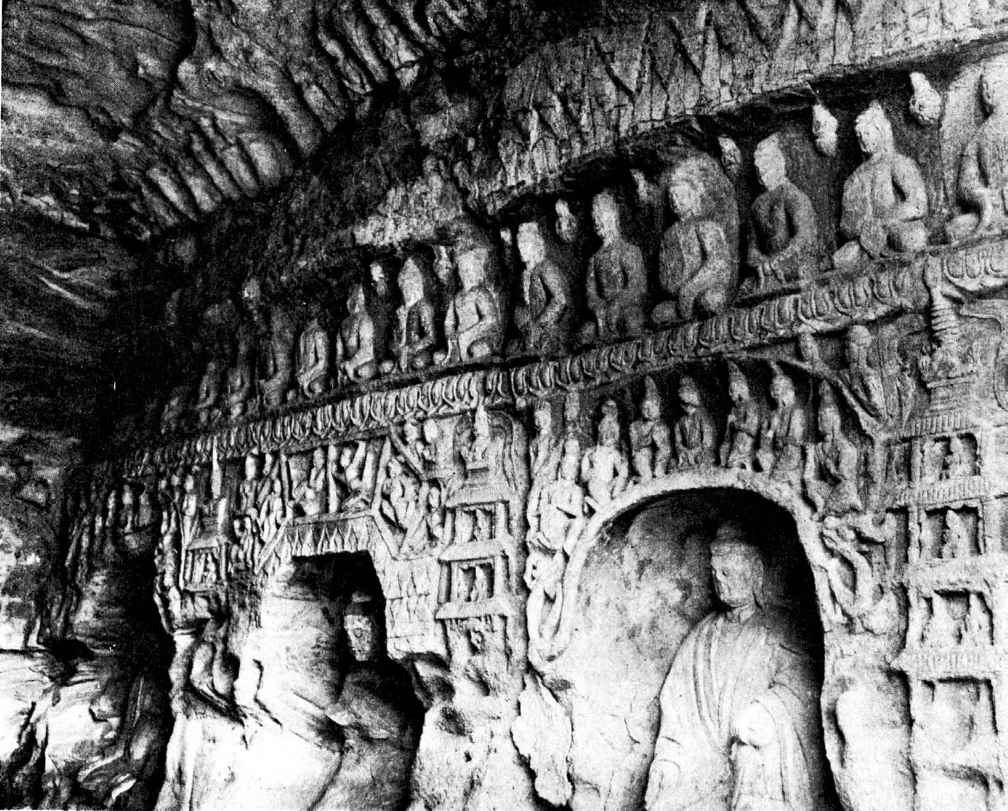

一进入洞窟内,只见正面有一座巨大的佛龛,佛龛里满满地刻着一排坐佛,佛龛两侧也雕刻着三排极具规模的大佛像。然而,从艺术角度上看,这些佛像价值并不大。比起这些佛像来,东西两壁的群像要更好,只是西壁遭受的风蚀更为严重,几乎没留下一尊完整的雕像。

东壁壁面大约分为三层,上面雕刻着容纳坐佛的佛龛,而且这些佛龛与佛龛之间刻进了佛塔,一群小人物雕像填充其中,此外,雕刻着忍冬花纹的带状隔层横向排列着。这种忍冬花纹是在云冈石雕里被频繁地重复雕刻过的花纹。

在入口处的穹隆上方里面(面向北方)也并排雕刻着一群六个的佛像。上界的花纹中,在出自东亚的木雕花纹(参见斯坦因的《古代和田》图谱的第六十八、第六十九幅图)或者犍陀罗美术中有与之相似的(参见第五十六幅图片)。

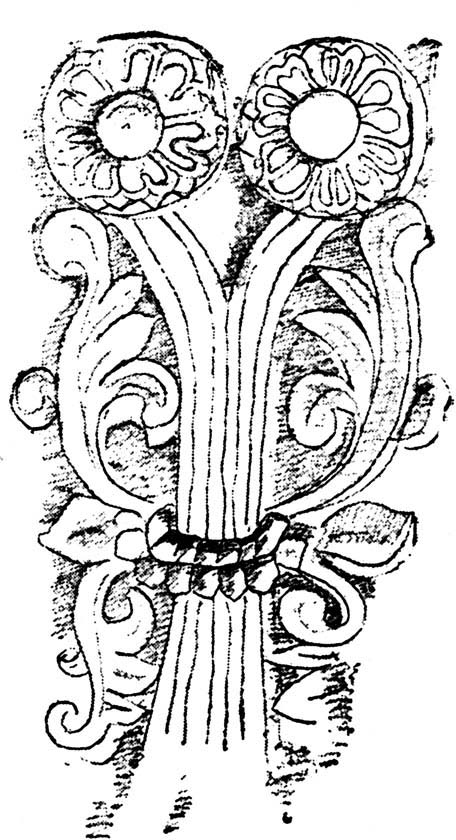

此外,在这面石壁上还装饰着巨大的菊花状花纹(参见第十三幅插图)。

第十三幅插图 佛籁洞入口后面的花纹(由本书作者临摹)

而且,最精彩的是这座石窟天棚处的雕刻。为简洁起见,在此不一一进行说明了(参见第五十五幅图片)。

然而,总体上看来,后室里面的雕像与第一窟和第二窟的雕像感觉相同,只是那入口处约一米多的壁面上所雕刻的各座佛像与其他洞窟的佛像韵味显然不同。

我已经写得相当累了,关于第四洞窟暂且就写到这里吧。今天漏记的地方,日后再补写吧。

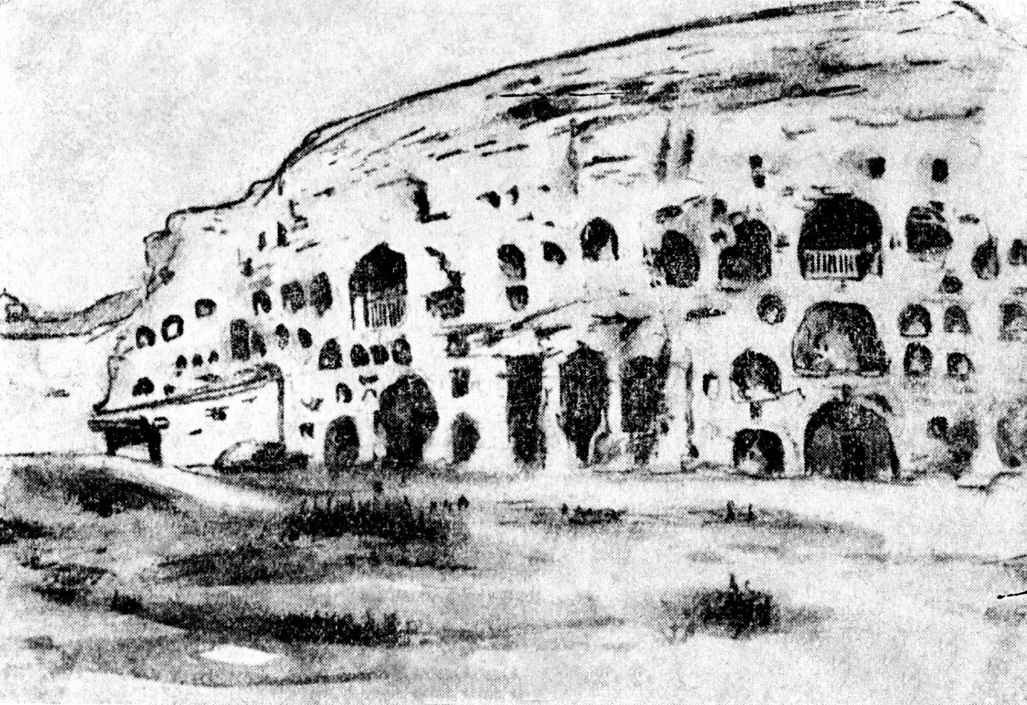

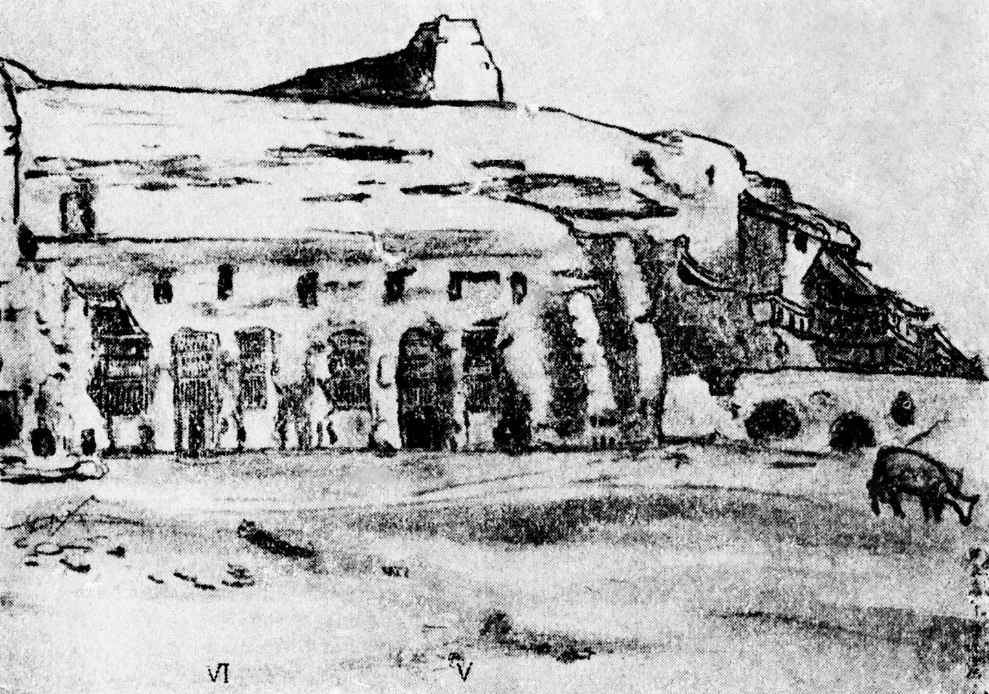

第十四幅插图 第五窟至第九窟前面的风景(续下图 西方诸窟)(由本书作者临摹)

第十四幅插图 第五窟至第九窟前面的风景(由本书作者临摹)(继上图)

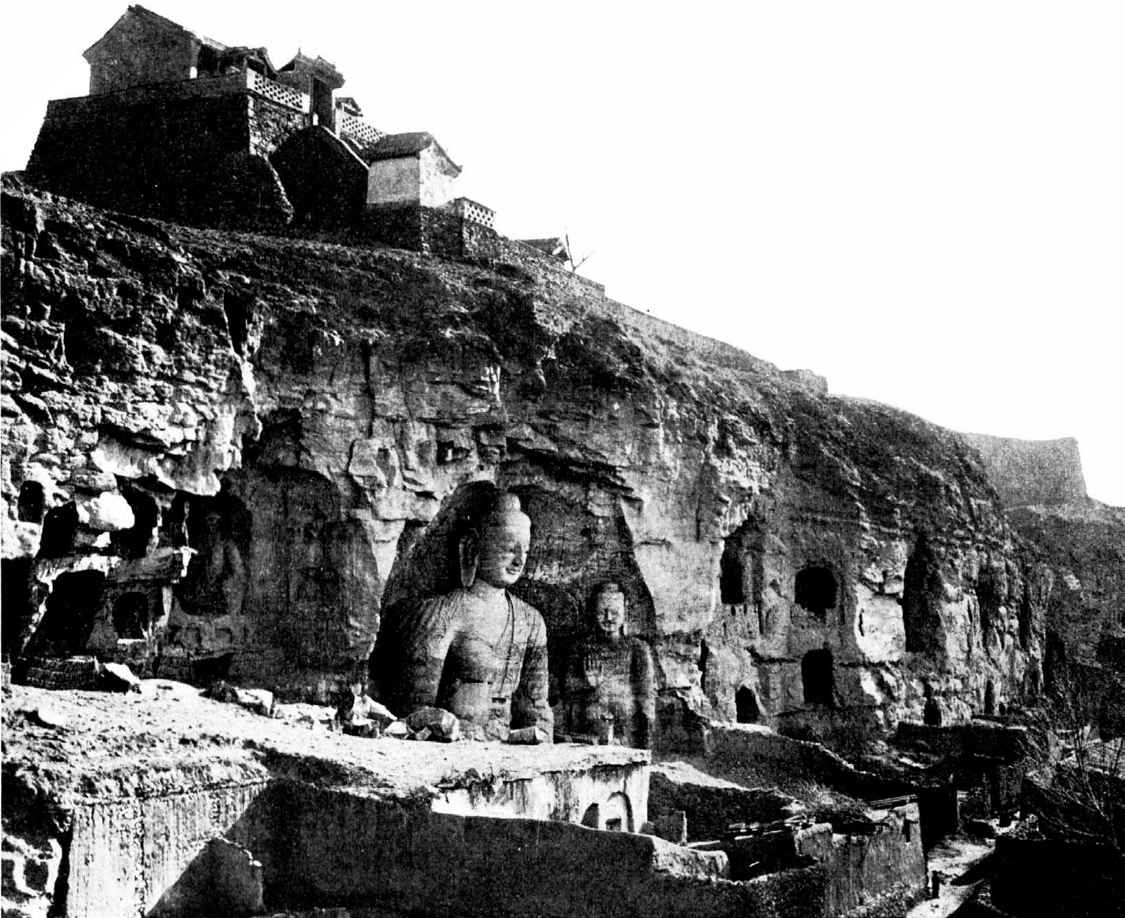

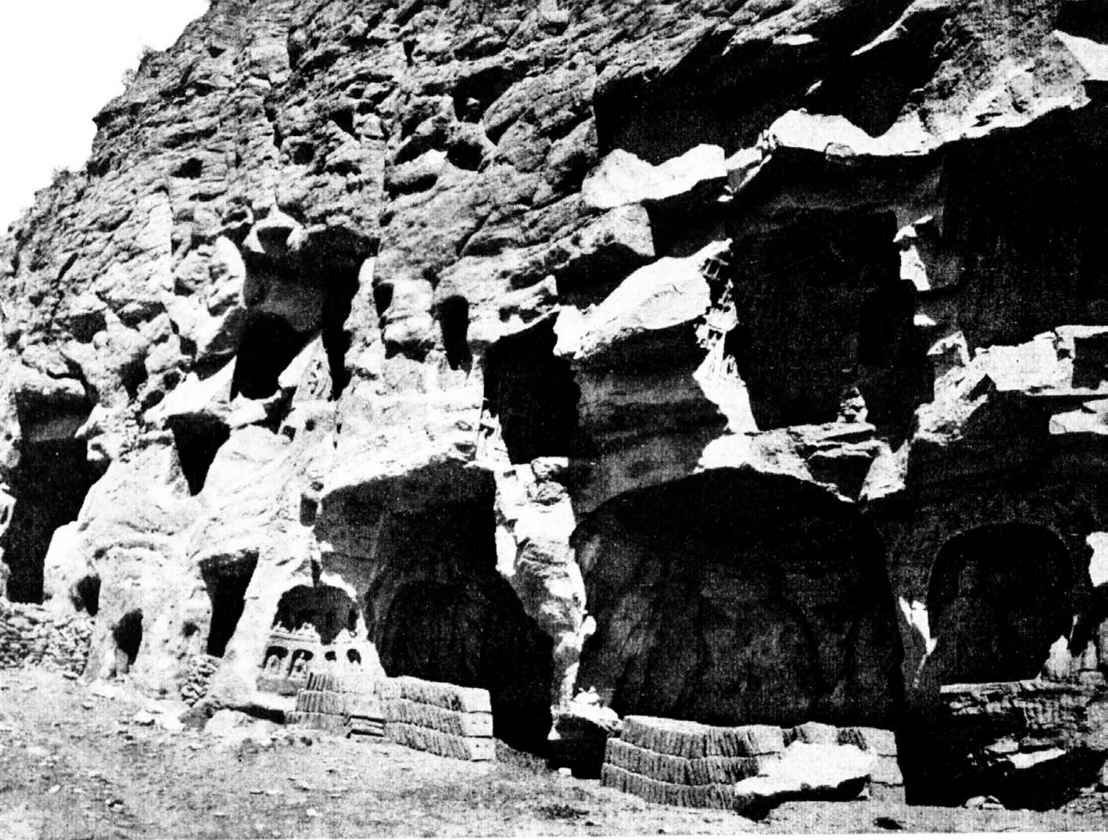

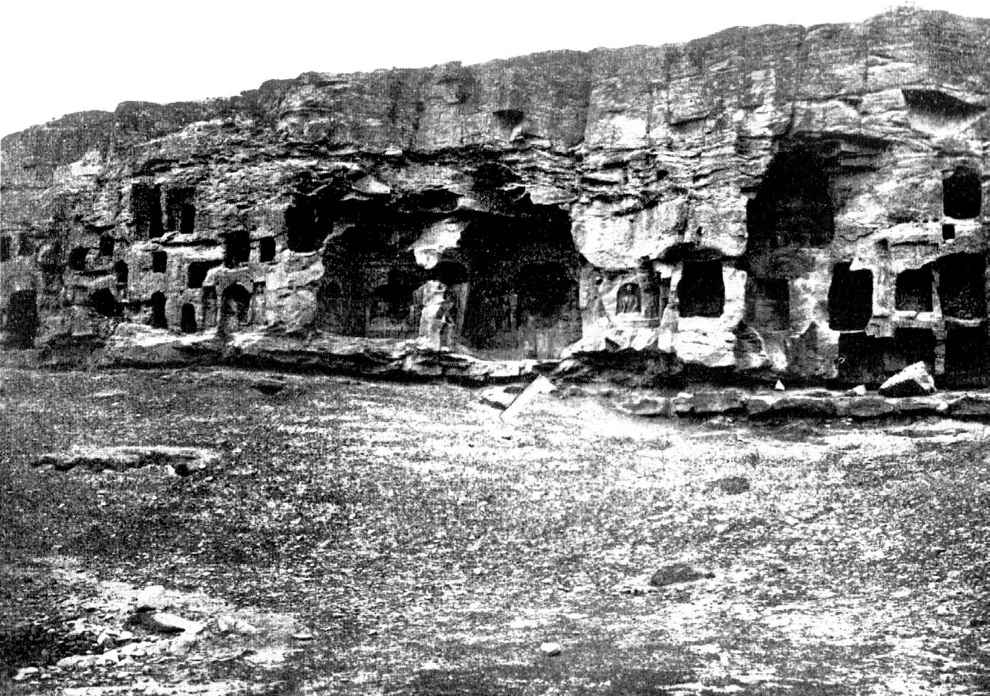

[第五窟]从第四窟到位于其西侧的第五窟之间有大约八米的隔界,一片砂岩被挖成隆起状,与以下的第六、第七、第八和第九号洞窟呈连续状并列排在一条直线上(恰如第一幅插图的平面图和第十四幅插图的前面图所示)。

一座雕像座前面的两根柱子被挖掘后只留下了一根,是一根砂岩柱,所以,第五窟形成了三个入口。那些柱子之间,为了防止乌鸦和鸽子等鸟禽的入侵而镶上了格子窗户。

那几个入口处穹隆的上部有许多眼洞,想必是为了搭撑建在原来的洞窟前面的楼阁的大梁而凿出来的吧。

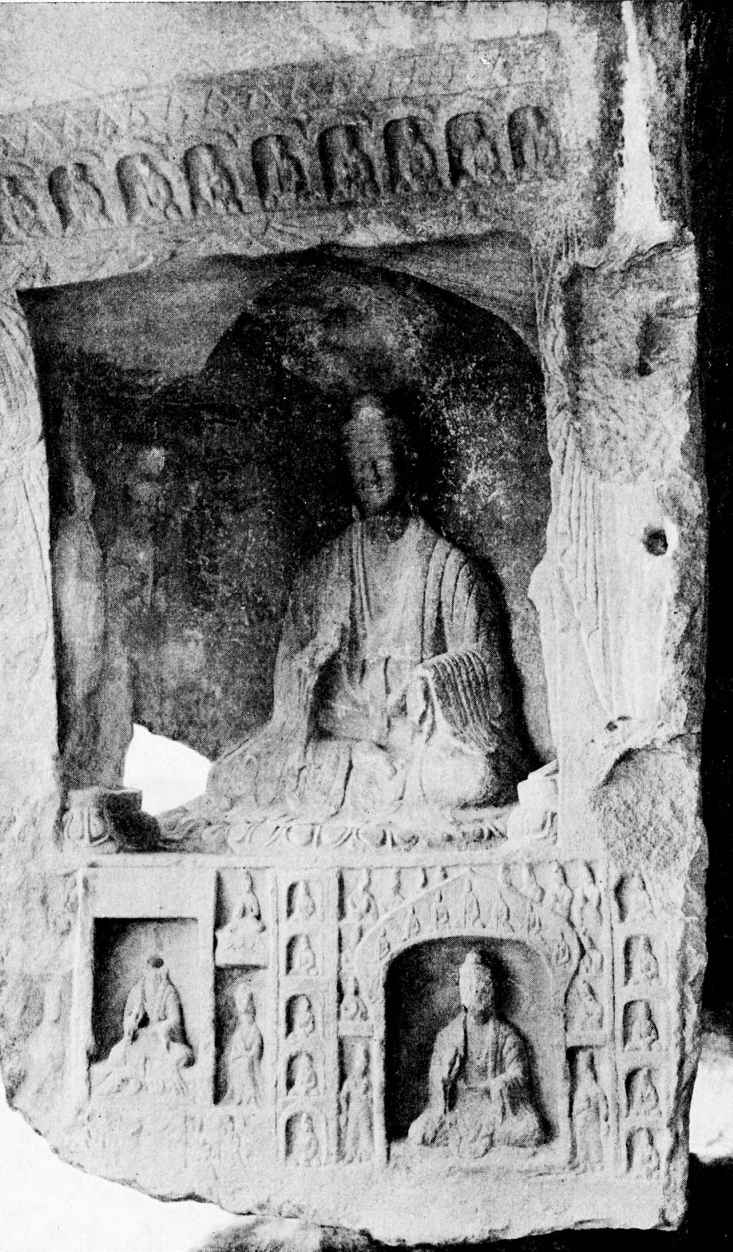

进一步到了第七窟,入口处穹隆的上部另外还有一个大型佛龛,其中一座佛龛里容纳着推古型佛像中最为精彩的一尊大坐像。

对这几座洞窟的概观讲解,我们姑且让位于写生图,在此不加赘述。

那么,请看看第五窟吧。第五窟之后的各座洞窟如前所述,深为拙劣万分的修复痕迹所扰。第五窟亦分为前后两室,前室入口处大约十米左右,立着两根粗壮的石柱,前院进深约为四又三分之一米,经过狭窄的穹隆进入宽敞的后室。

后室正面立着一尊巨大的佛像,大佛两侧分别立着一尊胁侍菩萨。

在前室的最后一排,立着一块重修纪念碑,上面刻着“大中华民国九年二月廿六日大同子温厉时中撰并书”一行字。

然而,修理工程当然不是只在这个时期才开始的吧。那些金色的或大红大绿油光闪亮、熠熠放光的佛像才应该是最近的东西吧。

前室墙壁半腰处齐胸高处,画着近世时期的拙劣的画,在画上偶然发现了这样胡乱写下的字样:“明治四十一年(1909)九月三十日随同塚本先生到达此处。侨居天津者槇口真藏。”如此说来,大概那一年佛像的一部分已经被重修了吧。

隔壁的中央部分,下部有前面讲过的第二个入口处,而其上部还开着窗户。二者之间,正如沙畹制作的图谱中清晰描绘的,融汇了屋顶、斗拱、天女群以及三面六臂怪神和一面四臂怪神的优美的花纹。斗拱在此也与三斗相互交错成人字拱式结构。

而那两旁的宽阔的壁面上,各有一座主要的佛龛,佛龛里坐着一尊双腿交叉成X形、双手在胸前合着掌的女身佛像。佛像颜面由于镶着趣味低下的成色颇新的金箔而闪闪发光,但即便如此,颜面的骨骼仍然相当秀丽。我想,如果剥掉了表面的修理层、露出原物的眼睑的话,一定会显得更加美丽吧。大概这座佛像的修理只有最薄的表面一层而不是厚重的土制假面。因为颜面上隐隐约约有刀痕露了出来,并且头冠的形状以及纵横方向的双下颌与北魏式佛像完全一致。

看惯了之后,我对这种拙劣的修理也早已不再反感了,这是因为,透过那些层装裹仍然能够推断出古代真正的艺术的影子。

此外,这里的各座洞窟到了后世被破坏得十分严重,因此,对其进行修理合情合理,并且,在被毁坏得完全失去形状的基础上,除了安上土制的脖子或者胴体之外恐怕别无他法吧。从这个角度上一看,对那些拙劣的修理我们也有几分宽恕了。另外,第五窟以下的洞窟内各座雕像,按照我们的想法来说,和第一座乃至第四座石窟相比较,本来就略逊一筹。

我们在心理上已经能够宽恕这种拙劣的修理行为了,这种心情上的转变,是我们在鉴赏方面取得的一大进步。无论如何,对艺术品如果不心平气和地去观赏,仅凭第一印象加以判断的话,那么,往往会做出错误的评价。

在第二个入口处上面的窗户上,其穹隆部位和对面表面上也有雕刻。特别是穹隆部分,中央位置上有一幅雕刻,是以一个盛着火焰的盘子为中心,四个儿童形象的天使围着它。这类群像的构图在第六洞以及其他地方也反复出现过。那束火焰状的东西(在第六窟里它呈博山炉状)究竟是什么呢?此外,在艺术史上又拥有怎样的沿革?——对这个问题,长期以来我一直怀有疑问。

然而,这种火焰的形状颇似犍陀罗雕刻的佛传中的《佛身荼毗图》[比如伏舍所著的《犍陀罗美术论》Fig.287:《佛陀火化》(La cremation du Buddha)佛像的中央部分]里面的火焰形状(参见第十五幅插图)。

第十五幅插图 犍陀罗的火焰(转抄自伏舍)

或者,印度的烛台灯之树(Dipa-vriksa)或许是从这(参见伏舍的著作Fig.137:《燃烧器和捐助者》Brûle-parfums et donateurs)转来的。仔细思考一下,似乎还是后者的解释妥当(参见第十六幅插图)。

第十六幅插图 犍陀罗的烛台(转抄自伏舍)

还有,对前室的东西两壁也必须加以说明。然而,今晚还有更多的事要写下来,所以,略去不表。

仅有一处必须写下来的。这座洞窟、或者在这里以西的洞口的柱子的基部或者塔雕的基部上,刻有儿童模样的人像的雕刻很多。我想,这一点似乎也是犍陀罗艺术的传统吧。

[第六窟]宽约十多米的前院入口处被挖出来的三座石柱隔开,使前面的洞窟与其前面的图一样。前后两室的隔界便是一条仅有两米半的狭窄的通道(侧壁的厚度约为一米八〇),通道后面,展现出了第二室。后室的后方有一根方圆五米的柱子,柱子正面有一尊曾经历过相当拙劣的修理的大佛坐像。后室破损尤其严重,天棚上的雕像已经完全消失,是以近代绘画来加以修补的。

后室入口上方是一片以龙为基本构图的装饰,其两侧也是拥有多只手的怪神。然而,这些雕刻要逊色于第四窟的作品。

前室中,后面入口的两侧各有一座大佛龛,而东西两面墙壁上则各有两座大佛龛,每座佛龛里面分别有一尊佛像。此外,在那些佛龛的上层也雕刻着一群大小佛龛,它们形成一条弧线渐渐移向布满了雕像的天棚(第五十八幅图片是前室东壁的)。

前室里的佛像面相及衣衫的褶皱与其他佛像略有不同,所以留下了特别的印象,至今仍历历在目。

关于这些座佛像,松本文三郎博士做过如下论述:

……特别是下面的各座佛像极具印度特征。从石窟的地位来看这些佛像的话,这座佛龛位于离云冈石窟中央位置稍微偏东的地方,所以,或许是灵严最初的作品吧。然而,作为灵严各座佛像中风格最自由、丝毫不拘泥于形式并且雕刻手法精湛优异的雕像,本人认为首先这座石窟当属头筹。这座石窟的前方的下壁上,有立像,有坐像,有倚像,具备了造像工艺中的所有形式。此外,这些佛像的着衣方式也最准确,没有丝毫的不自然或者模棱两可之处。这一点,如果不是谙熟印度人的着衣规矩是绝对造不出来的。首先,仔细观察一下立像,反而面庞圆润柔和,双眼半睁着,恰如所谓慈目观众生的表情。衣服几乎遮蔽了全身,仅仅露出了右侧胸部的上方,而且,衣服极其单薄,随着肉体的轮廓起伏着,宛如已经露出了裸体。……

如果了解印度笈多期的雕像特点的话,那么,这些雕像看上去与那些雕像酷似,总会令人不由自主地惊诧起来,然而,再看一下灵严的其他雕像,则会发现,着衣方式或是有误或是模棱两可,从而导致全身的比例有失协调;或者是依样画葫芦,未能表达出此种美术形式的效果。……

据此进行思考,我不能不这样推测——灵严第六龛的雕像,至少其下方石壁上的各座佛像或许是出自印度雕刻艺术家之手,或许是在其指导下由中国最熟练的工匠雕刻出来的。由此,我认为,从石窟的地位来看,这些雕像可能不是大同最早的作品,或者是为了避开那座山的山腰中央部位,由当时最优秀的雕刻艺术家在此创作了堪称楷模的这些作品吧。

对于在此引用的松本博士的论点,我们并不能全都同意;不仅如此,甚至还有相反的看法。

第一,对于认为这座石窟前室里的雕像远远超过其他各座石窟里的佛像这一观点,我们是反对的。我们认为,这座石窟里的雕像比沙畹所标注的第一窟乃至第四窟甚至西部各大石窟里的雕像在艺术上都要逊色。如果说这是一个评价的问题,是一个主观性的问题的话,那么,不谈也罢。

第二,说至少第五窟、第六窟和第七窟等不是云冈开窟之初的主要石窟,这仅仅从偶然在第七窟里发现的造像年号这一点上就能断言(关于这件事将在日后的日记里加以阐述)。而这第六窟附近的雕像,可以推测在云冈开窟之初也是要晚许多年才造的。松本博士所言“或许是出自印度雕刻艺术家之手”的推测几乎恰是我们所要否定的地方,而对“由中国最熟练的工匠雕刻出来的”这一看法,我们也不能不抱着相当大的怀疑来倾听。

第三,这座前窟中的佛像,特别是其下壁的各座立像的面相“反而面庞圆润柔和”,有些接近印度笈多朝佛像这一论点,确是事实。然而,这些佛像的颜面完全是由后世重修的,因此,绝不是表达了原物面貌的作品。(和好泥后制成厚厚的泥塑颜面,在上面又涂上黑褐色的颜料。)

关于佛像颜面,仅下壁的佛像是这样的,其他各窟仍和第一窟、第二窟里所看到的佛像一样。我认为,仅下壁的佛像展现了如此特别的面貌,这全部是后世修理的结果。

第四,关于着衣的形态。这些室内的佛像里袒露右肩的很多,每座佛像均有稍稍不同于其他石窟里的佛像的地方。然而,很难判断究竟有多少是原物,又有多少是后世塑造的。佛像上有许多深深的皲裂,这表明基本材质不是石料,而是泥土。

然而,这种着衣方法并非仅存于此窟中,在东方大窟里的胁侍菩萨身上以及西方各座石窟的佛像中都可以看到这种着衣方法。

综上所述,归纳一下本人的意见,可以说,的确,这座石窟里的佛像中属于笈多型的较多。

然而,说只有这座石窟里的佛像属于笈多型的说法不妥;同时,也不能说这座石窟或者附近的石窟是云冈的主要作品。毋宁说这些是后来的作品。此外,第一窟乃至第四窟里,不仅有笈多型佛像,可以认定属于犍陀罗型的佛像也很多。松本博士曾说,云冈石窟的佛像完全属于笈多型雕刻,丝毫也没有犍陀罗佛像要素的影响。在此,本人不得不说的是,对于松本博士这个理论我无法同意。

在这里,通往后室的入口上方也有窗户,前面曾出现过的四个童子围绕着火焰杯盏在翩翩飞舞。

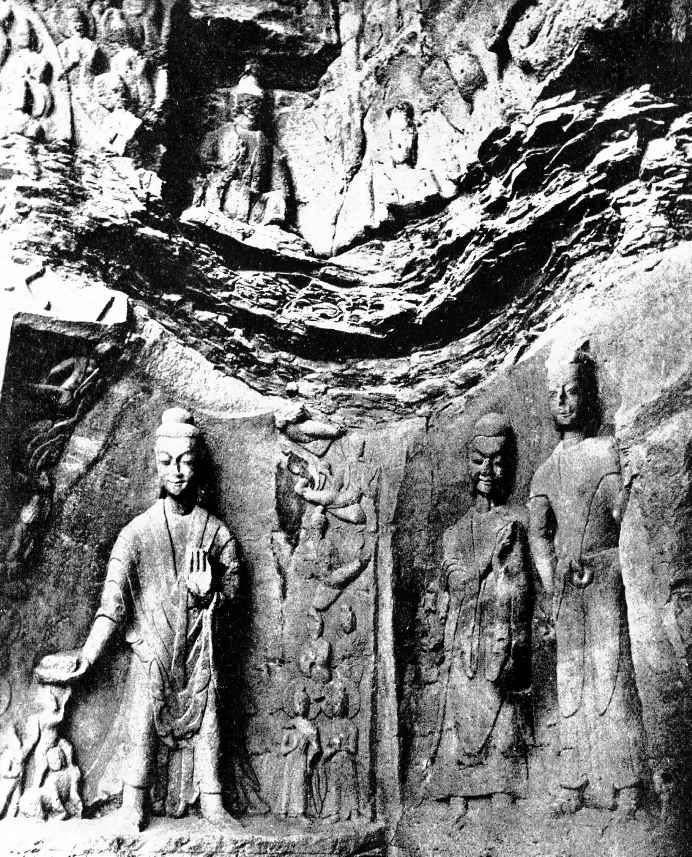

[第七窟]本座石窟没有前院(参见第九至第十二幅图片),与第六窟有约七米左右的间隔,在宽约七米七八的石窟正面中央有一个宽约三米五五的入口,在进深约十米的不规则四角形平面图中央,一座四角形的塔直达天棚。

这是一座残损程度较重的石窟,墙壁上有多处是以绘画来弥补雕刻的残缺。刻在中央塔的正面塔身上的大佛像残损尤甚。然而,雕刻在那片光背周围的手持各种乐器的小雕像每一尊都生动有趣。

只是在这座石窟里,东壁的高处刻有“太和七年中”的造像铭文,所以很重要。这是今年才被发现的,是迄今为止云冈石窟中唯一的一处北魏时代的碑铭(追记:其后又发现了十二处),无奈铭文位置过高,字迹无法辨认;做过拓本之后,那里能看到的仅是一团黑乎乎的影迹。一根日式尺寸为八寸(5)宽幅的木材从地面倾斜着一直支撑到那里。我想,这是为了供人攀登上去制作拓本而支在这里的吧。

而那些拓本,一听说寺庙里的一位和尚手里有,我就与他交涉,请他转让给我。可是今天还未到手。

然而,如果说这座石窟是太和七年所造,我们就不得不认为与本窟雕刻及模式相同的邻近各座石窟应该是大约晚几年后(根据主要石窟的开凿记录推测,或许是太安元年动工、和平三年竣工)制作的。

(附记:魏碑碑文的全文日后我将抄录在日记里;而根据我此后获得的那篇碑文得知,本窟并非北魏天子所开凿的,而是由五十多名村民商议后动工开凿的。)

只见有“考古学者张觐臣、审美学者古钦勋,共和八年及九月下榻详细审考”这样一行宝贵的壁上留言。

[第八窟]在宽约七米三〇左右的石窟正面中央立着两座石柱。石窟前院与后室之间有间隔,前院进深约为四米五五,后室进深约为四米七七,是一座小规模的洞窟,而且雕像中亦无精彩之作,残损程度又极甚(参见第五十九幅至第六十一幅图片)。

只有前院天棚上的雕像雄浑生动(参见第六十二幅图片)。

[第九窟]这座石窟也没有什么值得一提的。打开前庭的门,只见正面入口处约十米左右、进深八米半左右的四角形洞窟的后方雕有一座巨大的大佛,具有武装起来的四只手的一尊佛像成为一根人像柱,支撑着大佛的右臂,我觉得那种情形非常有趣。

第九窟的西部还有一座石窟,然而,不知是几乎全部被毁损了还是从一开始雕刻就没有完成,至今形同废窟,就连沙畹也没有将此列为“第十窟”。

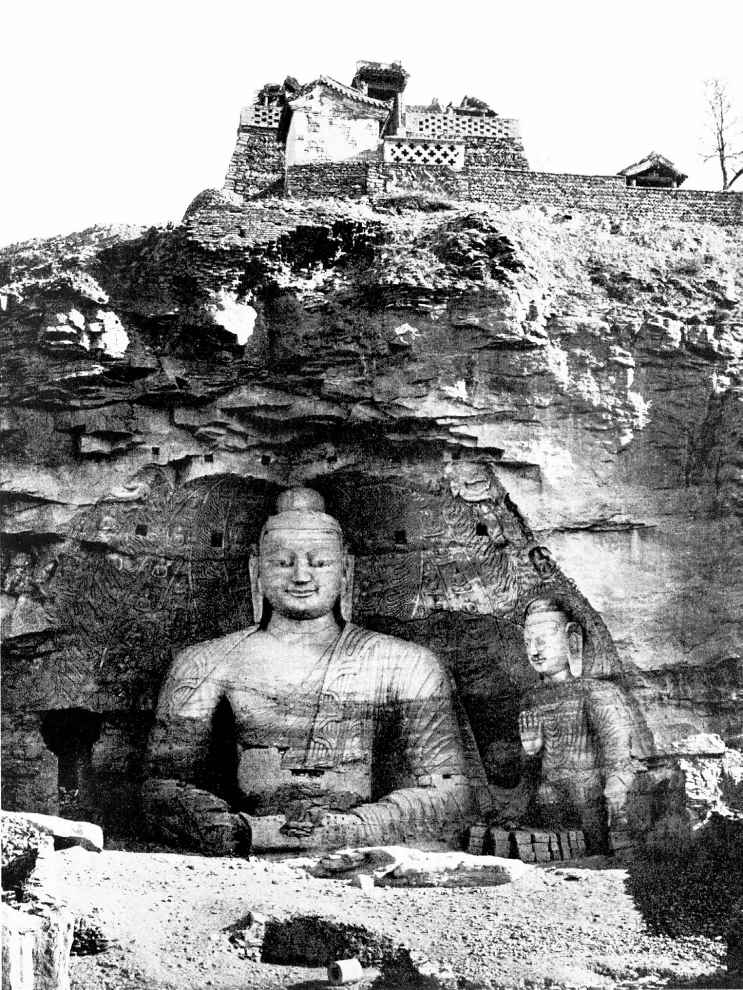

这个姑且不谈,而对于雕刻在第七窟外面入口处穹隆上的一座大型佛龛里的雕像,我必须费一两行笔墨。

在巨大的坐像两侧各立着一尊胁侍菩萨,而位居中央的大佛——尤其是其颜面的深度以及美丽真是无法言传。

最初一瞥时,觉得那面相相当古拙怪异,然而,稍微看习惯了之后再仔细凝视,只感到实在是端庄到极致的尊贵面相。由于是雕刻在坚硬的砂岩上的巨型雕刻,佛像躯干衣裳的雕刻比较粗枝大叶,然而其颜面雕刻却绝不粗糙,我甚至觉得,与中宫寺观音以及李王家博物馆里的如意轮相比,这座佛像令人感受到更为深奥的气韵。至少可以毫无忌惮地断言说,仅仅这张面孔就是令人惊异的!并且,随着朝夕晨昏阳光与空气透视法以及视点的移动变化,其外观时时刻刻都在改变着(如果拍成照片的话,无法收进这种动感魅力,而只会留下古拙的轮廓。这一点,若不来到当地亲眼一睹是无法体会到的)。具有同样深奥的基调,而只有其表面的感觉这样始终在无限地变换着,这一点意外地让人由这尊佛像联想到了茫茫沧海。除了虔诚跪拜以外,我无法以其他心绪来仰视这尊佛像。

不是悲哀,亦非欢喜,只是泪流难止一般的、无边无底的宗教式虔诚的情感一齐涌上我们的心头,并且,被深深地包围在“永远”这种情境里。

在一生的岁月里,能够看到这样的艺术作品,说它不是幸福,又是什么呢!

不管怎样都无法套用诸如“母性”或者说“地母性”什么的标签乃至诸如此类的各种概念的限制。如果歌德所歌颂的那种“永远的女性”这一概念能够通过某种具体形象表达出来的话,那么,恐怕非这尊佛像的优美容姿莫属吧。

(再版追记:由于这尊佛像所处位置相当高,所以,从下面仰视时无法看清佛像表情等具体细节,这次插入的第十三幅图片或许是搭了脚手架登高到近处拍摄的,所以,距离与气氛都不相同,没有我在这里所描述的那种印象。相形之下,反而我的叙述会使人读来有夸张的感觉。我想,这大概是因为从下面而且是站在侧面七三开的角度,非肉眼仰视所无法观察得到的。不仅是这一尊佛像,类推及其他佛像也是如此,我的叙述和照片以及观感皆有不一致之处,也就是说,人所看到的东西与照相机拍摄的东西是不同的。对此,我将不再一一写追记进行辩解说明。)

八点用了晚餐,今晚也拍摄了释迦传记图,只是不知今晚的拍摄也是否会成功。不过,这些传记图沙畹也曾拍过九幅非常精彩的照片,因此,即使今晚拍摄失败了也无妨。

我们渐渐习惯了在此地的生活。舍弃了诸如每日沐浴、每晚更衣这一类生活习惯,并且觉得这些生活习惯都已经不那么重要了。膳食总是令人心满意足,特别是在这片景色宜人、民风淳良的乡间,没有丝毫的危险。除了焦虑于每日的作业进展速度以外,我们忘却了俗世间的诸般欲望,恬然地过着每一天。我想,在我的一生中,这或许是最美好、最幸福的一段时光了。

今天一整天都是温和的阴天,而此刻能看到满天星斗,气温也有些高。从昨晚起,我们每人多加了一床被子,可仍然为深夜的寒气所苦。

今晚写了很长的日记。已经两点多了,就此搁笔休息。

愿我这满心满怀的幸福感也能同样传递给你!

第六十三幅图片 第七窟前面的一龛

第六十四幅图片 东方石窟全景(右起)及东端第一窟、第二窟和东方大窟

第六十五幅图片 东端第一窟(右)及东端第二窟(左)略景

第六十六幅图片 东端第一窟(石洞)内部的塔柱

第六十七幅图片 东端第一窟东壁下部北侧释迦传 逾城出家图

第六十八幅图片 东端第一窟东壁下部释迦传 太子竞射图

第六十九幅图片 东端第二窟(寒泉洞)内部塔柱

第七十幅图片 东端第二窟东壁的上部

第七十一幅图片 东端第二窟东壁的细部

第七十二幅图片 东方大窟(灵严寺洞)主佛像及胁侍菩萨

第七十三幅图片 东方大窟左侧的胁侍菩萨

第七十四幅图片 东方大窟右侧的胁侍菩萨

第七十五幅图片 第四洞内部的佛像(其一)

第七十六幅图片 第四洞内部的佛像(其二)

第七十七幅图片 西方石窟 从第十窟到第十五窟

第七十八幅图片 第十窟前景

第七十九幅图片 第十窟西壁的上部

第八十幅图片 第十三窟(接引佛洞)东南隅壁

第八十一幅图片 第十四窟(普贤菩萨洞)的内部

第八十二幅图片 第十四窟(普贤菩萨洞)门口拱洞的东侧

第八十三幅图片 第十五窟上窗拱洞的东侧

第八十四幅图片 第十六窟(宝生佛洞)的内部

第八十五幅图片 第十七窟门口拱洞的东侧

第八十六幅图片 第十七窟北壁左侧的胁侍菩萨

第八十七幅图片 第十八窟东北壁右侧的胁侍菩萨

第八十八幅图片 西方石窟(其一)从第十窟到第二十窟

第八十九幅图片 第十九窟(白耶佛洞)概略图景

第九十幅图片 第十九窟大露佛主像

第九十一幅图片 第十九窟大露佛主像头部

第九十二幅图片 第十九窟主像光背细部

第九十三幅图片 第二十窟东壁

第九十四幅图片 西端A、B窟附近外观

第九十五幅图片 西端D、E窟间的废洞

第九十六幅图片 西端E、F、G、H诸石窟外观

第九十七幅图片 西端A窟附近小洞西壁

第九十八幅图片 西端D窟附近小洞西壁

第九十九幅图片 西端D窟的西壁上部佛龛

第一〇〇幅图片 西端E窟的西北壁

第一〇一幅图片 西端H窟(西塔千佛洞)门口

第一〇二幅图片 西端H窟(西塔千佛洞)门口拱洞的西侧

第一〇三幅图片 西端H窟门口拱洞的东侧

第一〇四幅图片 西端H窟藻井的西侧

第一〇五幅图片 西端H窟以西的一座石窟

————————————————————

(1) 格伦韦德尔:(A.Grunwedel,1856—1935),德国中亚考察家、画家、佛教美术史家。曾组织和领导了第一次和第三次普鲁士吐鲁番考察队,为国际敦煌吐鲁番学研究的先驱之一。1881年大学毕业后,曾任柏林人种博物馆印度部管理员,因研究佛教美术而名噪一时。1902—1903年亲自挑选探险队员并带队去吐鲁番探险,重点是在高昌故城。他在吐鲁番设总部,将其发掘出的文书抄本和艺术珍品聚集起来,共46大箱,运往柏林。回国后,格伦韦德尔绘制其所挖掘的洞窟详图及每一文本所在位置,整理出了较为详尽的资料。1905年12月,格伦韦德尔又和因肆意切割新疆壁画而恶名远扬的德国探险家阿尔伯特·冯·勒柯克(Albert von Le Coq,1860—1930)联手组织了第三次探察队来到吐鲁番,直到1907年春,这一次共盗去文书文物204箱。

(2) 《释迦牟尼出城图,佛教雕刻,出土于罗力扬唐盖,现藏加尔各答博物馆》:原题为“Gautama's Mahabhinishkramana or Renunciation.A relief from Loriyan Tangai,in Calcutta Museum”。

(3) 《中国美术史》:原题为“Chinesische Kunstgeschichte.By Oskar Munsterberg”,共两册,分别于1910年和1912年在德国出版。

(4) “前面”——疑是“前门”笔误。日语中“前面”(zenmen)读音与“前门”的中文读音相似。——译者注

(5) 日式尺寸里的八寸相当于242厘米。