第4节 中国移动和苹果的二维码布局

前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。

——陈子昂,《登幽州台歌》

中国移动的二维码布局

早在2005年,中国移动就布局手机二维码,2005年8月,中国移动首次发布关于手机二维码的规范;2005年10月在中国国际通信展上,中国移动展台上展示了利用二维码进行奥运购票及信息查询等;在随后的几个月中,二维码的标准被逐步修改和完善。

2006年8月,中国移动高调推广“条码识别”和“条码凭证”业务,其中“条码识别”就是现在的手机二维码电子标签业务,而“条码凭证”就是现在的手机二维码电子凭证业务,当时敲定的码型方案正是DM码和QR码相融合的一种。“条码识别”业务是和银河联动信息技术有限公司合作的,而“条码凭证”业务是和上海翼码合作的。同月,中国移动开始在全国推出手机二维码应用,先在北京、上海两地进行测试,然后逐步推广到全国。当时中国移动于京津之间的河北香河县召开了数据业务发展研讨会,会上二维码与视频、游戏、音乐一起被确定为未来的重点应用,和其他无线增值业务一样,在二维码的产业链上,运营商因拥有用户资源和提供通信管道而占有绝对的主导地位。因此,中国移动的全力推广,成为手机二维码业务最有效的动力。

当时,很多人关注的是“条码识别”这种手机二维码主读应用,“二维码可以看成中国移动使自己成为手机上网的唯一入口的一个举动,”赛迪顾问分析师迟聪冰在2006年认为,“中移动很早前就表明了这个意图,而二维码能使手机上网更便捷,可以培养用户的WAP消费习惯,改变目前的竞争态势。”但是当时手机二维码识别的主要问题还是在客户端上,2006年带摄像头并能支持二维码的手机只有30多款。在手机上网市场上,虽然开通GPRS的用户已经有6000多万,但用二维码的还不到2%。

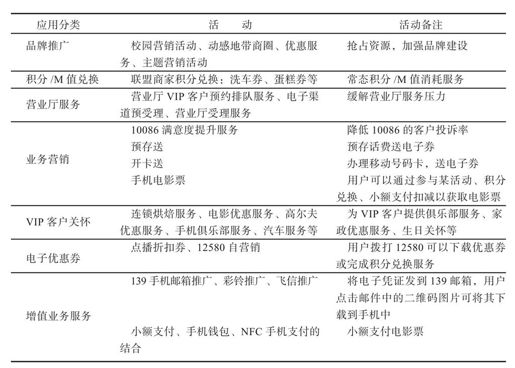

而作为不被市场关注的手机二维码被读应用(条码凭证),却因为各省移动的业务营销、积分兑换、品牌推广、12580生活圈等业务模式通过和线下商户联合开展了丰富多彩的O2O应用。几年来,这些十几万次的O2O业务活动,就是笔者反思和推演O2O在生活服务类领域新商业模式的案例源泉。各省移动的这些O2O应用类型如下表所示:

2010年物联网题材兴起,二维码和RFID概念被炒作,在手机二维码业务多年没有大规模被市场应用的情况下,中国移动开始将手机二维码归于物联网的题材,但没有使手机二维码向O2O的方向演进。物联网的方向体现在物与物的传感器和云计算能力上,而二维码传统应用就是商品识别标签。智能手机兴起以及二维码编码几乎零成本的现象,使市场上手机二维码主读兴起,互联网巨头们纷纷参与,使中国移动在手机二维码主读领域的先发优势荡然无存。

中国移动采用传统基地模式孵化物联网业务。2010年7月,中国移动的物联网基地在重庆成立。目前,中国移动的物联网应用已经渗透到了交通、电力、农业、城市管理、安全、环保、家居等多个领域。

总体而言,各方对于物联网市场的角逐才刚刚开始,为了全面提升竞争力和盈利水平,中国移动制定了包括三方面措施的物联网发展策略,分别为搭建运营体系、运营标准产品、拓展行业应用。

就标准化产品来看,虽然物联网应用具有个性化、碎片化的特征,但是很多应用有着相似的业务功能,如果为这些功能开发出标准化的产品,再结合不同的行业特征加以修改,那么就能快速推出面向不同行业的物联网应用。

据悉,中国移动开发了物联通、宜居通、手机二维码和移动资产管理四个标准化产品。其中,物联通是一种集成了SIM卡和WMMP协议的通信模组,终端设备装载该模组后,即可实现对终端设备的远程管理;移动资产管理通过定位、红外传感器等技术手段,实现远程物体报警、跟踪、管理等功能。值得注意的是,这些标准化产品都不是全新的概念,只是中国移动的发展策略较以前有所不同。针对二维码业务,中国移动在2011年12月搭建全网二维码平台,通过广泛吸纳设备商、集成商、超市等,加大二维码业务的推广力度。

在行业应用方面,专家普遍认为行业应用是物联网发展初期的主要突破方向。中国移动瞅准了这一方向,以应用模板形式提炼各行业的物联网典型应用项目形成标准解决方案,已在交通、物流、金融、农业、家居等10个行业产生了40余个应用模板。

在中国移动的三大物联网发展策略中,搭建运营体系体现了中国移动对自己在物联网产业中定位的思考。物联网运营体系包括建设物联网专号专网、建设物联网运营管理平台和搭建能力开放平台。那么,中国移动为什么要建设平台和开放能力?一组数字可以说明这个问题。目前中国移动虽然有1000多万的物联网终端用户,但是其中80%~90%都是纯通道型用户,产生的收入十分有限。中国移动在建的物联网运营管理平台主要提供终端管理、合作管理、统计分析、资源管理、物流管理、产品孵化等能力,下一步,该平台将与物联网专网专号相结合,提供开放的网络和开放的能力。开放的公共服务平台是物联网的发展方向。公共服务平台能够对各种能力进行封装和开放,提供可复用的组件,简化业务的开发,这种平台类似于移动互联网领域的“苹果模式”,建立的是物联网领域的开发者社区。

非常可惜的是,对于物联网这个产业链来讲,它远比O2O的产业链更处于早期市场的起步阶段,作为目前渐行渐近的O2O领域,中国移动如此早布局的二维码却没有积极拥抱O2O领域,而转入物联网产业方向,实在让O2O的研究者欷歔不已。当然,这也可以理解,因为O2O实质是生活服务类商品移动互联网化的过程。生活服务类商品恰恰不是中国移动的强项,而是离商品最近的互联网企业阿里巴巴和离个人用户最近的互联网企业腾讯的强项。目前马云和马化腾已经开始在O2O强势布局。

最后,提一下笔者的个人想法,如果中国移动真的要全面进军O2O领域,以几亿手机用户数为基础,集中重庆物联网基地(手机二维码)、湖南电子商务基地(移动支付)和广东互联网基地(MM商城)三股力量于一体,然后联合各省移动的营销资源快速发展线下商户,才可在O2O领域与马云的阿里系和马化腾的腾讯系有一场精彩的较量。

移动互联网领域的“苹果模式”是非常成功的,那我们接下来分析一下苹果在手机二维码上的布局,首先从iOS 6发布对移动互联网产业链的启示讲起。