未来:从O2O开始反思

“我们终于老得可以谈谈未来”,这是高晓松先生《如丧》一书的副标题,随着O2O新商业模式的来临,我也开始天马行空地思考未来了。

O2O,每个人生活消费行为在线上(虚拟世界)和线下(现实世界)无边界互动的新商业模式,这种互动是由于互联网技术嵌入现代商业社会的碎片化方式所引起的,而移动互联网就是这种现象的表现形式。所以,如果说互联网是一个世界,那么移动互联网不是,它是一种中间状态,或者说它更像“镜子”。

我们生活在“比特时代”的互联网世界里,尽管互联网巨头犹如这个世界里强大的国王们,但这个世界是没有中心、没有威权,没有绝对的统治者的。人人都可以自由进入这个世界里的不同王国,“玩弄碎片”是未来10年互联网世界的本质,虚拟的实在并不比现实的实在更虚幻。

对于实体而言,“关系”是万事万物的动力,“碎片化”也是“关系”造成的,大多数人是一种群居类的动物,人在线下现实世界的活动也基本不是一个人的事情,而这些活动都是基于人与人的“关系”的。

明代的陈继儒在《太平清话》中有云:凡焚香、试茶、洗砚、鼓琴、校书、候月、听雨、浇花、高卧、勘方、经行、负暄、钓鱼、对画、漱泉、支仗、礼佛、尝酒、宴坐、翻经、看山、临帖、刻竹、喂鹤,皆一人独享之乐。

在互联网技术嵌入现代商业社会导致“碎片化”的今天,在O2O新商业模式到来的今天,我们扪心自问,以上一人独享之乐事宜,当今有几人在习惯性地坚持着。今人不及古人之心境明澈,这既是现代商业社会造成的,又是互联网科技造成的,我们总是围绕琐碎之事,是是非非。

O2O涉及的生活消费领域,其实不外乎就是人的“吃喝玩住行游购娱”等消费行为。这些吃喝玩乐的事宜,几乎从来就不是一个人的事情。我们大部分在现实中享受服务的那些开心记忆,很多是和家人、朋友、爱人、同事、同学等社交圈子里的人一起完成的。在这些现实活动中,既有好友去熟悉的场所碰头,也有情侣约会不断更换新鲜有趣的去处。

移动互联网的到来,使现实世界的我们能够快速使用智能手机App,与社交圈子里的朋友随意地安排在哪儿见面、如何到达、如何预订位置、如何享受特色的服务等。

所以,从某种意义上讲,O2O的碎片化方式,是当前移动互联网模式是否快速发展的关键环节。目前,业内人士对移动互联网的迷茫,例如移动广告与互联网广告哪个更好、移动入口之争等,其实这些一直受制于互联网的“路径依赖”思维,把移动互联网看成像互联网一样,是一个世界。

如果是一个世界的话,进入这个世界的“门”很重要。而“入口论”本质讲的是这个“门”。互联网作为一个虚拟世界,这个“门”的确很重要,因为在无尽的虚拟世界中,我们需要一个“入口”进入世界的不同王国去。所以,搜索引擎是互联网公认的最大入口(当然还有其他入口、如网址导航、浏览器、操作系统等)。

在互联网的虚拟世界中,我们从入口找到各种充满想象的信息与解决方案,那些从事“入口”的互联网企业,逐渐成长为这个行业的巨头。Google、百度的入口是搜索引擎,奇虎360的入口是桌面安全软件与网址导航,他们向用户输出价值,所以获得了成功;腾讯通过QQ丰富自己的产品线,创造出虚拟世界的不同资源与用户;微软通过Windows系统这个PC入口,在办公软件与商用领域获得了成功。

可惜,虚拟世界的互联网喧嚣着一种观点——“得入口者得天下”,这种思维被复制到移动互联网后,再加上乔布斯的iPhone这款智能手机的革命性成功,使当前的移动互联网领域陷入了极大的“路径依赖”喧嚣之中,什么智能手机就是入口、手机操作系统就是入口、手机浏览器就是入口、手机输入法就是入口,甚至还有一些人宣称“二维码就是入口”。这些“入口”其实进入的是互联网世界,恰恰不是移动互联网这个中间状态所关心的。如果说互联网世界是我们每个人心中的家,那移动互联网恰恰是我们“回家或离家”路上出现的一系列场景:我们选择坐什么交通工具,看到什么样的风景,碰到哪些人和事。

当我们冷静下来,冷静看待互联网和移动互联网,其实很容易发现这两者的巨大区别。在现实世界中,我们的知识学习、知识实践和知识感悟尽管遵守“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的方式,由于距离、时间、能力、资源、国界、环境、物理等受制因素,我们个体或组织无法穷尽哪怕现实世界一个专项领域的知识,因此基于现实世界而映射出来一个互联网虚拟世界,很好地解决了我们在现实世界的问题。

而互联网的虚拟世界是以计算机模拟环境为基础,以虚拟的人物化身为载体(ID),用户栖息于斯,生活于斯,交流于斯的网络世界。这个虚拟世界的用户可以选择虚拟ID作为自己的化身,以文字、声音、音频、视频等各种媒介交流。所以,当我们现实世界的人要进入打破现实世界的距离、时间、能力、资源、国界、环境、物理等受制因素的虚拟世界时,入口就很重要了,它就像一扇门让我们快速通向这个无尽的虚拟世界。

如果说互联网是一个“世界”,移动互联网肯定不是一个“世界”,其实它更像一面“镜子”,让现实世界的人和虚拟世界的人(虚拟ID)通过这面“镜子”能够快速碎片化互动,使现实世界的独立存在个体通过这面“镜子”在两个世界中映射出多个版本存在的个体。这样作为“世界”入口的那扇“门”在移动互联网的“镜子”中显得不那么重要了。所以,从某种意义而言,从互联网这个“世界”移植到移动互联网这面“镜子”的入口论是一个伪命题!

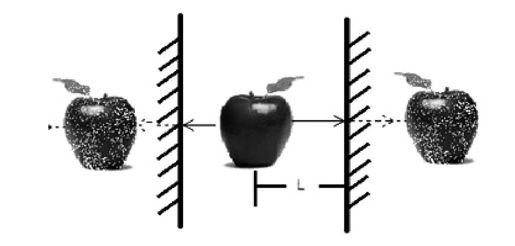

在“镜子”中,谈入口是没有意义的,要谈的是触发行为。我们做一个简单的试验,两面完全平行镜子当中,放一个苹果进去(使用苹果的原因是乔布斯,某种意义上,他是移动互联网的开启者,他让我们发现了这面“镜子”)。“放苹果进去”是一个触发行为,那么一共有多少苹果成像呢?我不知道。有人告诉我一种答案,如果镜面是真空环境没有光的散射,可以是无数个苹果。也有人告诉我,因为有量子极限,镜子总是会耗散能量的,当光线由于耗散弱到单光子的时候,就没有下次,因此苹果的个数是有限的。

“放苹果进去”,我们不展开现实世界中独立存在的那个苹果,也不关心在镜子中多个版本存在的苹果。我们只关心为什么我们会进行“放苹果进去”这个触发行为,我们从“触发”来展开。

现实世界中,人有六识(眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识),就是我们常说的“看到的、听到的、闻到的、吃到的、接触到的、想到的”,这些是触发我们人类行为的源泉。比如看到美景,我们会驻足;听到优美的音乐,我们会心情舒畅;闻到食物的好味道,我们会食欲大开;吃到辣的东东,我们会喝水;触摸到热的东西,我们会缩手远离;想到某件事情没做,我们会去做。

目前,有一种增强现实(Augmented Reality, AR)技术,其原理把原本在现实世界的一定时间、空间范围内很难体验到的实体信息(视觉信息、声音等),通过科学技术模拟仿真后,再叠加到现实世界被人类感官所感知,从而达到超越现实的感官体验。

基于AR技术的移动互联网应用,已经初见成效,苹果、Google和微软,各自选择了人类六识中的一识来打造自己的未来,并坚信这些感官六识中的一识将是人类通过移动互联网这面“镜子”在线上虚拟世界和线下真实世界互动的主要触发手段。于是乎,苹果选择了耳识(语音),于是推出了语音助手Siri;Google选择了眼识,于是推出了Google Glasses(谷歌眼镜);而微软选择了身识,于是推出了体感外设Kinect。

所以,在基于移动互联网的O2O新商业模式下,至少有“眼耳身意”四识能够构成未来触发行为。这四识中,“眼耳身”三识主要是线下现实世界的个体(人或物)向线上虚拟世界发起形成互动。比如我们近期看到一个场景,两个老外(都不懂对方的母语)带着谷歌眼镜,利用语音识别和视觉识别的AR技术,居然能一边说各自的母语,一边看谷歌眼镜中的对方母语翻译字幕实现自由交谈!而“意”识,目前常见的场景是在智能手机上设置日程提醒来触发我们个体行为。在不久将来,会由线上虚拟世界大数据对线下个体(人或物)在浑然不知情况下来触发我们的行为。

这就是O2O的未来模式,我们将不再关注“入口”了,在互联网上各王国的“中心”已经形成,各“中心”的网状世界出现时,在移动互联网让我们进行的“触发+碎片化+网状+去中心化”的“镜子”环境中,智能终端(不管是PC、手机、电视、平板电脑、眼镜、衣服等)作为互动中密不可分的环节,O2O的企业将在互联网虚拟世界中拼的是大数据内容和社交网络等,在现实世界中拼的是用户体验和资源环境等。

如果接触过佛学知识的话应该知道,此六识(眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识),在欲界六识皆有,而色界之初禅天,仅有眼耳身意之四识,无鼻舌之二识,又第二禅天以上至无色界之有顶,唯有意识,无眼耳身之三识。难道现代科技基于AR技术的“眼耳身”三识和基于大数据计算技术的“意”识作为移动互联网的主要触发行为方式,使我们进入了只有“眼耳身意”四识的“色界之初禅天”世界?

那只是我个人一厢情愿的“美好愿望”而已,科技的发展让我们比以前更浮躁了,人怎么可能在不了解万物“自性是空”和不进行自我修炼的前提下,进入这样的世界呢?!

我一直坚定地认为,这世界上只有两种知识是稳定的:首先是基于人性趋利意识的哲学;其次是分离人因素只研究物因素的实证科学。

对于人性不变而科技快速发展所构成未来世界的反思,美国人比我们要深刻得多,比如电影《Matrix》,它是基努·里维斯的代表作,此系列电影都由安迪·沃卓斯基执导。影片描述的世界就体现天马行空而又符合人性趋利意识哲学观的想象力。

“很久很久以后,在一个机器的国度里……”,当机器成为地球的主宰,把“人”当做能源提供者;与此同时,为了维系人类的繁衍生息,确保机器的能源产量稳定,机器向人类提供精神生活的假象,这就是Matrix(矩阵)。这样的机器世界,其实包括两层含义:其一,就像我们一直关注元数据一样,Matrix本身是元机器,是机器的机器,是世界能源的生产者;其二,Matrix得以实现的原因是基于所谓的“人类意识论”,这个意识论是符合柏拉图哲学观的。

而Matrix的世界观就是基于这两个知识点建立起来的。在影片中,Matrix作为生产工具,唯一衡量标准是生产效率的提高。Architect按人类理想设计的第一代Matrix是一个完美的世界,原以为人人会安居乐业,但却不想由于人类的趋利意识带来的劣根性,导致人类(或称“粮食”)大量坏死;于是,Architect只好按照人类的实际情况设计了一个与现实生活(人类20世纪末)相符的世界。即便如此,人类天性中独立、自由的意识仍然不能泯灭。于是,Matrix之父Architect与Matrix之母Oracle(先知)合作,把一种“假想”的选择权赋予人类,让人类以为进出Matrix是自己“自由”选择的结果,这就是Zion的由来。

可Zion的五次重建与五次毁灭,证明了人类仍然被一种循环论所控制;此外,机器也找到一种通过与人类生生不息的抗争意识做斗争的方法,不断改良和升级他们的“能源”生产工具。这个过程一如人类与土地斗争的历史,直到生产工具的改进和剩余产品的出现,人类才摆脱土地的束缚,诞生了辉煌的文明,具有人工智能(Aritificial Intelligence, AI)的机器也是通过不断改良生产工具来追求自己的机器文明的——机器正重走着人类文明发展的必由之路。

而电影《Matrix》三部曲讲的恰恰是Zion的第六次重建与毁灭过程中发生的革命性的故事……

Matrix是一套复杂的模拟系统程序,由人工机器建立。其中模拟了人类之前的世界,用来控制人类,让人类给机器提供能源。所以,Matrix是提供世界运行所需规则(如万有引力、能量守恒等),并进行管理的程序。

在《Matrix》系列里出现的人物,都可以看做具有人类意识的一切特征的程序。这些程序根据所附的载体不同而有三类:一类是附在生物载体上,即人脑;一类是附在芯片上,即人工智能机器。这两类程序与所附的载体有密切的联系,这些载体通过硬件与Matrix连接;还有一类自由程序,它没有载体,像再生后的Smith。

“很久很久以后,在一个机器的国度里……”在遥远的未来,如果你是一个具有高度人工智能的机器人,你会怎么看待人类?你也愿意打破“机器中心论”吗?《Matrix》的三部曲就提出了这个问题,伟大的电影永远只是提出问题,激发人的思考,而不提供教条化的答案。《Matrix》同样具备这个优秀的品质,尽管没有最终答案,但沃卓斯基仍然透过电影,向我们传达了一些他们的基本观念:

·“人类中心论”和“机器中心论”可能同样都是错误的,而且错得可怕。

·对于社会的变革发展之路,他们倾向于佛学,万事万物没有高下之分,只有关系,而且诸关系是平等的。

在电影中,请大家留意“关系”这一非常重要的观念。任何“××中心论”的提出,所指的无非是两个事物之间某种不平等的关系。如果不喜欢“机器中心论”这个词,也可以说是:在未来机器统治地球的社会里,机器与人的关系仍然是不平等的;甚至在机器内部,机器与机器之间也是不完全平等的,存在着机器的暴政。

为什么“先进”的科技不能设计出一种更“平等”的人机关系,那是因为解决“平等”靠的不是技术,而是感情,是“爱”,而且这个历程充满了艰辛与坎坷——这不正是《Matrix》最想说的故事吗?!Oracle要把革命意识“灌输”给具有实践能力的The One,她的办法是“爱”。如果一定要追问为什么,只能说广义的爱是社会进步的唯一原动力,也只有爱才能帮助The One,同时感悟机器与人这两个矛盾对立双方的疾苦,从而深刻反省人机关系及其未来。

而沃卓斯基对爱的理念是:爱也是一种关系而已,可以发生在任何有意志的事物之间,既有人与人之间的爱(如Morpheus和Niobe),也有机器之间的爱(如Rama和他的妻子),Oracle选择了其中最危险的一种类型:机器与人的爱。她以先知的口吻,唤起Morpheus对The One的信仰与热情(他俩在并肩战斗中结下了深厚的手足情谊),又引导Trinity爱上了植入The One程序的Neo。

让我们展开想象的翅膀,从科技和哲学的角度来解析移动互联网下O2O的新商业模式,这种移动互联网下的新商业模式,难道不是一种人通过科技与万事万物互动的“关系”吗?

这种“关系”的思考和解决之道,沃卓斯基在影片中给大家的解决是倾向于佛学的,是佛的诞生才把人带到众生平等的思想境界。而释迦牟尼同样有过许多佛法无边、神通广大的神迹记载,这些令现代人匪夷所思的事情,在历史当中则是活生生的事实。

在《Matrix》中,Neo的经历与佛的生平暗合,佛所经历过的觉醒、顿悟、圆寂的过程与影片三部曲吻合,至于Neo眼瞎之后仍能看到现实世界,也是佛在洗尽人性之后,获得了直接明悟真实事物的“天眼”。

禅是生活,是艺术,正如移动互联网开启者乔布斯,他重回苹果之后推出的一系列产品,iMac、iPod、iPhone、iPad等,也有最鲜明的一个共同特点——简约。最直观的外观、最简单的操控方式、最直指人心的功能设计……这些都让苹果产品的用户为之疯狂。而主宰这样的设计方案的,不是所谓的市场调研或者消费者的意见,而是乔布斯的禅学世界。乔布斯通过内心的明悟,能够找到一条终极的产品之道。这是禅给他带来的启示。宁静的心,质朴无瑕,回归本真,这便是参透人生,便是禅。

我希望在未来,在科技快速发展的时代,通过人类不断反思和自我修正,在现实世界中实现和谐共存的良性互动的关系,而且这些“关系”是平等的,在虚拟世界也不要出现如现实世界中“××中心论”的现象。

这才是我在反思O2O时,最希望看到的未来,它需要我们每个人的修行!

张波

于2012年12月2日