關於本書

圖書館員大概會把本書放到明代軍事史類別的書架上,但軍事並非我在這裡著重探討的內容。本書雖然和明代軍隊有關,但是沒有描述任何戰役,對戰略、後勤或武器等軍事史的經典主題亦鮮有涉及。相關研究成果浩如煙海,大多聚焦於明王朝的興衰。換句話說,軍事史學家主要關心朱元璋如何打下江山,而他的子孫又如何將天下拱手讓人。22對明王朝衰亡的敘述往往以明軍戰鬥力低下(作為國運衰頹、本末倒置、黨同伐異或財政崩潰的表徵)為中心。23但是,部分研究明代軍隊的學者則超越了狹隘的軍事課題,探索外交政策、戰略文化、族群或暴力等議題。和他們一樣,研究軍事機構並非我的目的,而是要藉此更深入理解另一個問題,即明朝百姓的日常政治。24

本書將討論明代軍隊這個特定機構,但我的目的不在於闡述該機構的成文條規及其在不同時期的運作。本書建基於其他學者對軍戶制的研究成果之上。譬如張金奎,他是中國學術界在這個領域的權威學者。但與之不同的是,我主要把軍事機構放在社會史的領域進行研究。本書亦受益於于志嘉的著作,她是臺灣學術界在這個領域的權威學者。但與之不同的是,我嘗試將研究課題放在特定的地方環境中開展考察(然而往往唯有借助她的綜合性研究,我才能夠理解地方案例,而且她的一些近作也是從特定的地方背景中展開)。25對於制度的探究,我並非將之視為中央政府的設計,儘管這是必不可少的背景,而是關注制度如何形塑與其互動的百姓,而又為這些百姓所重塑,這些百姓如何安身於制度、挪用制度、操縱制度,乃至於扭曲制度。換句話說,本書致力於勾勒出制度的日常政治,以及在一般的日常政治中制度所扮演的角色。本書思考的是制度隨著時間變化的方式、制度在多大程度上是或不是在自我強化,而影響它自我強化程度的內在和外在因素又有哪些。

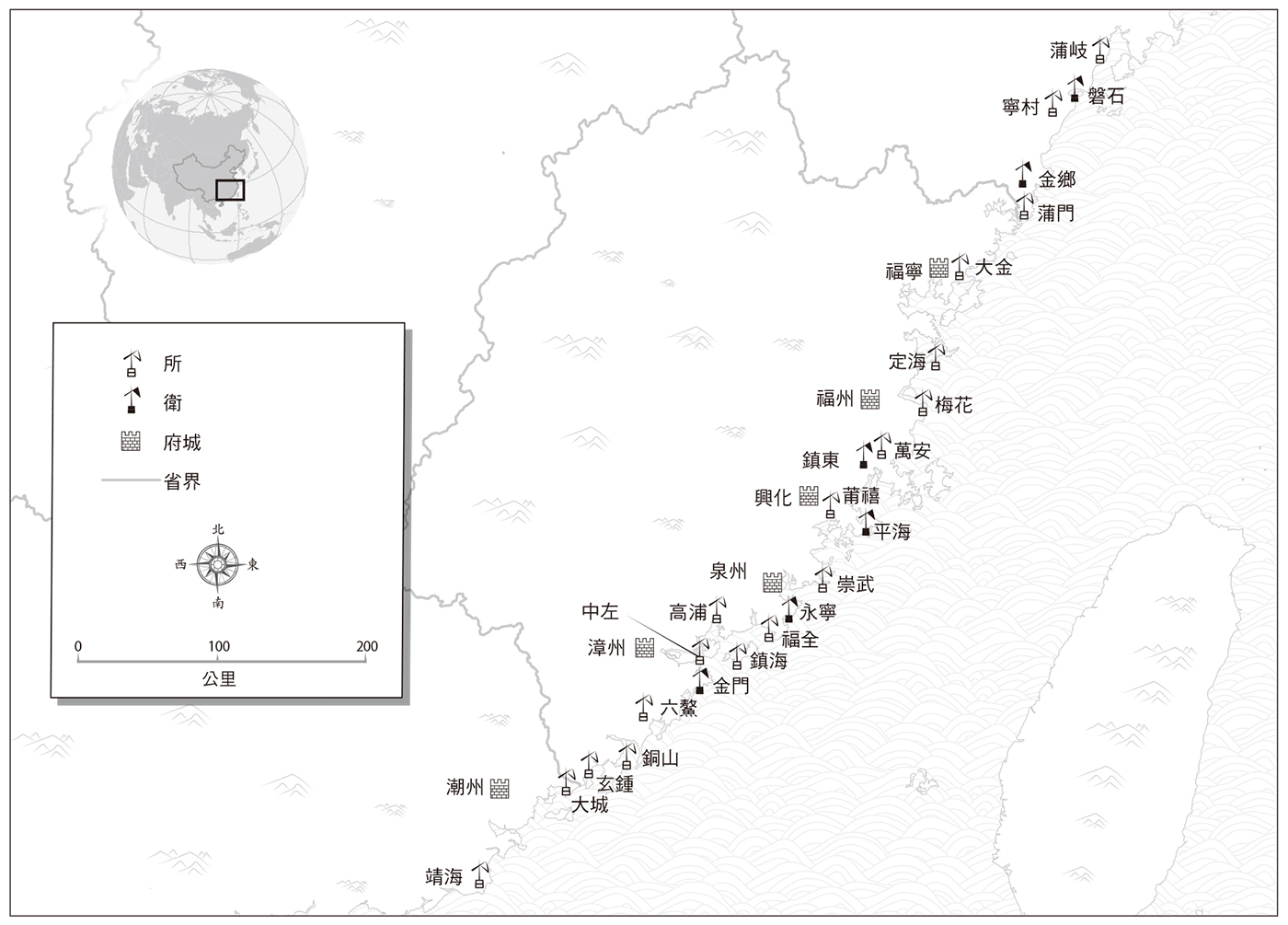

本書是一部區域史著作,但卻不是某個地方的歷史。確切地說,本書是在特定區域微生態的背景下探討歷史現象。紀爾茲(Clifford Geertz)曾經寫下「人類學家不研究村莊,而在村莊裡做研究」的名言。26同樣地,本書不是中國某個地區的歷史,而是利用來自一個地區的證據寫成的中國日常政治史。我的「村莊」遠離北部和西部邊疆,後兩者是明朝重兵駐防的地區,也是此前大部分研究者的關注焦點。然而在戰略上是重要的,未必在社會史中也是重要的。我的「村莊」要比紀爾茲所想的大一些:本書的地理範圍以福建沿海地區為主,並向北延伸到浙南,向南延伸到粵東北,這與我的研究目的有關。我希望將制度放到它被體驗的特定政治、社會和生態背景下進行考察。27

海洋是東南沿海地區生態最突出的特徵。對該地區的居民來說,海洋是生計的來源。他們出海捕魚、在海埕養殖蟶貝,並在海上進行貿易和走私。他們乘風破浪,足跡遍及臺灣島、琉球、日本和東南亞。和其他邊疆地區一樣,情勢危難時海洋提供百姓逃離的可能性。沿海居民包括士兵和平民,可以且有時的確逃到臺灣島或其他離岸島嶼。

海洋既蘊藏危險,又帶來機遇。該地區曾多次遭受來自海上的攻擊,本書登場的軍戶家族的主要軍事職責便是抵禦這類攻擊,確保海疆靖晏。但是,相比於帝國的其他邊疆,沿海地區的局勢要安寧平靜得多。與北部和西北部的駐軍不同,明代沿海地區的軍隊從未長期面臨嚴重而緊迫的軍事威脅。既然東南沿海地區的防務不是帝國首要的軍事問題,該地區的駐軍也就沒有受到朝廷的持續重視。

該地區第二個值得關注的要素是沿海和內陸的關係。透過內河航運,內陸丘陵與濱海平原相連,丘陵地區成為沿海衛所的主要糧食供應地。海洋貿易推動的市場化滲入丘陵地區,使該處比深入腹地的其他州縣更加繁榮,經濟的商業化程度也高得多。

其他學者已經講述過該地區的地方史。如同本書涉及制度方面的內容主要受益於制度史家對明代軍隊的研究,近幾年如雨後春筍般湧現的地方史著作,極大地影響了本書對該區域的論述。我將制度史和地方史這兩個領域的文獻結合起來,撰寫出這部地方制度史著作,揭示軍事制度中的日常政治如何受到區域自然和社會微生態及其遺產的影響,又如何反過來對後者產生影響。28

本書的大部分研究取材自福建沿海的二十多個明代衛所,但有時我也會將範圍擴展至更北或更南的地區(圖5)。在一些衛所的原址,我們還可以看到明代遺跡,雖然它們已被今人的居住區域完全包裹起來。舉例來說,雖然現代永寧鎮只是繁華的石獅市轄區中的一個小角落,但其明代衛所格局依然清晰可見,昔日衛城那鋪滿石子的長長的窄巷,連接著兩座城門,蜿蜒近兩公里。有些明代軍事基地遺址,例如位於偏遠半島、坐落在陡崖之上的鎮海衛,幾乎沒有受到近年來經濟發展的影響。鎮海衛的寺廟最近一次重建於十八與十九世紀,當時的建築依然完好無損。