圖12 遠距離家庭紐帶示意圖

嘉靖中(十六世紀中葉),整個東南沿海地區飽受倭寇、海盜之患(對此第三章將有進一步的討論)。福清深受其害。當北方的葉家人再次回鄉時,發現原籍親族已是窮困潦倒,瀕臨絕境。來訪者依然獲得贈禮,但為此感到不安。他們無意增加原籍親族的負擔,於是決定終止探親之旅。這是福清葉氏最後一次與北方正軍聯絡。

我們在上一章看到,自永樂年間(十五世紀早期)以來,朝廷先是鼓勵、最後強制新軍攜妻共赴衛所。推行改革的官員,頭腦中想的是國家的軍政大事,而非士兵的婚姻問題。他們的目標,不是士兵一家的「花好月圓」,而是保證軍隊戰力,降低管理費用。這項改革使正軍扎根衛所,進一步削弱他們與原籍的聯繫。改革不僅影響著正軍及其在衛所的家庭,也波及原籍的親屬。現在,軍戶的命運開始朝著不同方向發展,原籍軍戶和衛所軍戶分道揚鑣。但是,他們的關係並未完全斷裂。懸隔千里的雙方又發展出新的關係。原籍軍戶利用這種遠距離關係實現各種目的:保護自己,對抗仇讎,豁免賦稅。本章講述的就是福建一些原籍軍戶如何利用自己與衛所軍戶的遠端聯繫為己謀利。

在衛正軍和原籍宗親可以純粹基於現實考量維持彼此的關係(或許也有情感因素,但在我們的史料中並不多見)。當士兵隨軍隊換防,調入遠方的衛所,並被要求在當地安家時,他們肯定對新政策將會維持多長時間毫無把握。政策有朝一日會廢除嗎?他們最終能否落葉歸根?如果他們在原籍擁有田地家產,則不得不決定何去何從:應該抱著終有返鄉之日的希望保留產業,還是應該將之變賣,懷揣現錢奔赴駐地?當士兵被調到距離原籍幾千里的地方(譬如北部邊地或西南叢林)時,變賣家產可能是更好的選擇。但朝廷在福建的徵兵方式:自一三八○年代的抽軍到十年之後換防政策,再加上曇花一現的自首政策,意味著大多數士兵分派到的衛所雖與家鄉有一段距離,但又並非那麼遙遠。許多剛調入新駐地的士兵肯定認為,保留家鄉產業乃明智之舉。(而且短時間內也不大可能立即找到買主。再加上一下子調轉那麼多士兵,肯定會壓低當地市場產業的售價。)洪武二十七年(一三九四),福建北部的福寧陳氏家族有一名族人被徵入伍,派戍福建南部的福全所,他隨身「帶有合同鬮書,福寧墳地、厝地、山蕩、田業,俱載在上」。之後很多年,正軍在衛所的家人會定期返回福寧(約四百公里的路程,在明代要走幾十天)徵收那些田業地產的租金。

原舊本載吾祖自福寧州來住福全所,帶有合同鬮書,福寧墳地、厝地、山蕩、田業,俱載在上。歷年該當軍,往福寧收取租稅以及幫貼銀兩,計有百餘金。此乃先人設立,使後世子孫,源源來往,知為一脈聯貫,親親之意,即在是焉。

至永侯公,將鬮書合同盡付之火,僅存族譜一本。既無憑藉,是以不敢再往祖里省親戚墳塋矣。03

如我們在上一章所見,原籍軍戶經常給正軍提供津貼或建立公產,以物質上的酬勞激勵他堅守崗位,降低出現逃兵的風險。這類財務安排並沒有因為正軍安家衛所而消失。福寧陳氏便一直給福全的正軍提供幫貼。第一個前往福全所的正軍,隨身攜帶自家田屋地契外,還有一份幫貼合同的副本。陳氏族譜將此描述成陳家為維護宗族團結而做出的努力,這一安排「乃先人設立,使後世子孫,源源來往,知為一脈聯貫,親親之意,即在是焉」。福全正軍一家定期遣人回鄉,收取租稅和幫貼,前後八代,代代如此。但是,隨著正軍手中的合同和房契毀於一場火災,他們便不再返鄉。「既無憑藉,是以不敢再往祖里省親戚墳塋矣。」04顯然,促成宗族團結的高尚情懷需要以物質利益為依託。

原籍軍戶為在衛正軍提供幫貼,這類財務安排誠如某部族譜所言,「我族各房鳩銀,歷年解送到南京衛中,割付其支理辛勤力役,不勝勞苦」,可以無限期持續下去。05《醒世恆言》中有一則故事,講的是明朝宣德年間,一名年邁的正軍在兒子的陪伴下從服役的北京衛所出發,回山東老家收取幫貼,給妻子治辦喪事。故事開始不久,老兵就在路上去世。看至此處,讀者肯定納悶,為何老兵之子不擔心自己會被徵入伍,替父當兵?故事到達高潮時,謎團終於解開了:老兵的「兒子」原來是個女扮男裝的女孩兒。06

朝廷官員一邊鼓勵士兵在衛所安家,一邊仍樂意讓原籍軍戶承擔養兵的部分費用。明末,福建推官祁彪佳曾審理過一起案件,涉及持續數十年乃至更久的此類財務安排。

本府一件急救孤軍事 免罪 許廷春等

審得許之祖軍充於四川,每十年一次回莆取討軍裝。四十三年討裝,有合同為據。今蘇加祥同婦人吳氏來莆,稱四十三年之合同被奢酋作亂燒毀,只有萬曆十三年合同,眾因不認。許廷春等堅稱,無合同又無府縣印信,無以為據,其言亦似。然蘇加祥萬里來閩,決非假偽,況又歷指許氏之宗支,毫無差錯,而許廷春等又新立合同與之,則初亦信之矣。原例每丁三兩,共三十兩,合應與之。若恐後又有執合同來者,則十年之期,今年適當其時,決無有越年來取者矣。倘許族不之信,或一人同之至川,或眾人養之至明年。今堅不認,而使男婦流落,又必待已毀之合同,非法也,各免供。07

自從許廷春的祖先入伍並往四川服役以來,正軍就一直定期返回莆田,向祖家討取軍裝盤纏。到了萬曆四十三年(一六一五),雙方訂立書面合同,把此項財務安排正式確立下來。後來,一個名叫蘇加祥的人突然出現,向許家索要津貼。(判牘沒有解釋一名蘇姓人士為何會來討要屬於許家正軍的軍裝。可能他是受許家正軍所雇,代之來莆收錢。一個更有趣的猜想是,許家正軍將自己收取軍裝的權利賣給蘇加祥,這將意味著軍裝合同業已成為某種金融工具。)蘇加祥聲稱萬曆四十三年之合同意外被毀,但他手頭上有一份更早的合同,訂立於萬曆十三年(一五八五)。許廷春不承認該合同,並拒絕交錢,致使「男婦流落」。推官站在蘇加祥一邊,他質問許家:若不是有根據,蘇何以跋涉萬里來到福建?此外,蘇可以準確列舉出許氏各宗支,對照莆田這邊的族譜毫無差錯,這進一步獲得推官的信任。蘇加祥肯定看過許家的軍籍黃冊。許廷春敗訴,衙門命他付錢給蘇加祥。本案與很多其他涉及軍戶的案件一樣,推官判決的根據之一便是家族不同支派之間訂立的書面合同。

許家的故事說明了在衛所與原籍的遠程聯繫中,正軍一方的動機:獲取軍裝盤纏。如果這是維繫雙方的唯一因素,可想而知,原籍一方的積極性肯定不高。但是,原籍軍戶同樣情願與衛所遠親聲氣相通,他們的動機至少有二:其一,保護自己免受勾軍官吏的騷擾;其二,維護自己在稅務方面的特權。

儘管遠隔千山萬水、世事變幻無常,軍戶的兩支都希望與彼此搞好關係,最顯而易見的目的是管控勾軍的風險。在正常情況下,原籍軍戶成員本來基本上不用再受這種不確定性的影響。明代初年,如果軍戶家庭利用本書第一章討論過的那些方法,有效地制訂策略,他們就能預測官府何時前來勾軍並提前做好準備。隨著朝廷在衛所士兵中實行在地化政策,原籍軍戶知道,如無意外發生,補伍將由衛所軍戶的子嗣完成,而自己則免於被勾軍的風險。然而,如我們在福清葉氏的故事中看到的,原籍軍戶永遠無法享有絕對的安全。在勾軍官員眼中,讓老兵在衛所裡的子嗣補伍,肯定是更省事、更經濟的做法。但這些在伍正軍的子嗣,歸根究柢僅是軍戶家族的部分代表,只不過是官府更容易接觸到的一群人,而軍戶本身仍是在原籍地被編入軍籍的。正因如此,即便衛所軍戶已歷十數代人,最初安家於此的正軍已是一個枝繁葉茂的龐大家族的始祖,衛所的文書簿冊對正軍的描述依然是「原籍甲地,充乙衛」。這也是為什麼朝廷必須不斷更新藏於京師的軍籍黃冊。補伍的最終責任始終屬於原籍軍戶。因此,無論軍戶百姓如何周密安排,他們的策略總有可能只是白費心機。如果在衛正軍膝下無子,或一時軍情緊急,或勾軍官吏太過盡職盡責,抑或官僚程序中一個小小差錯,皆有機會招來勾伍人員,使某位族人被強徵入伍。當上述情況真實發生時,和本軍戶哪怕只有一丁點關係的人,都有可能遭殃。來自社會上下、體制內外的各種史料顯示,勾軍過程腐敗至極、臭名昭著。鄭紀是十五世紀莆田一名傑出的仕紳,在一封書信中,他痛陳朝廷新任命的一個「雄心勃勃」的官員如何為當地社會帶來災難性的後果:

去歲兵部勘合,有逃軍十分為率清出三分之例……郭繡衣按閩,欲立奇功,以徼顯擢。故將十年里老加以必死之刑。或婦翁丁盡,則報其女子,名曰「女婿軍」。或籍前軍,後則考其譜圖,名曰「同姓軍」。或買絕軍田產,則受爭田之人,首告曰「得業軍」。朝鍛夕煉,務足三分……併里老之家,丁戶俱盡,而根株猶未息。08

鄭紀所言不無誇張之詞,但同樣的問題也出現在官方文書的討論中。隆慶六年(一五七二),即鄭紀作書近一個世紀後,皇帝收到一封呼籲「禁止違例妄勾妄解」的奏疏。奏疏的部分內容與鄭紀所言如出一轍:與軍戶同姓卻並無血緣關係的人以及耕種正軍田地的佃農通通被強行勾補軍伍。

奏疏接著寫到,即使已有正軍著伍,勾軍官吏依然可能騷擾原籍軍戶。「至於軍不缺伍而復勾餘丁,則又衛官、正軍掯害戶丁之故也。」大概由於正軍調入另一個衛所並就地安家,但軍戶原本分配的衛所及負責的出丁名額並未隨之更改,相關文書也未及時更正。這既可能是無心之失,也可能是貪腐官吏從中作梗。原衛所的官吏出於一己之私,對軍籍黃冊的更新不聞不問。如果士兵調轉情況未被如實記錄,他們便可一直貪墨調走士兵的軍餉,以之中飽私囊。因此,為補充一個兵額勾取兩三個男丁,乃是明軍痼疾。據《明實錄》記載,早在宣德元年(一四二六),就發生過一個軍戶被強徵兩三名正軍之事,而皇帝則下旨要求手下官員從寬處理。09

原籍軍戶維持與衛所軍戶的聯繫,是一種證明本戶沒有缺伍的有效手段,可以避免額外勾軍。天順六年(一四六二),古田縣民送出的一紙訴狀表明,若軍戶被控未履行補伍之責,後果可能相當嚴重。發現這份文書的是李仁淵博士,文書收錄於申訴者蘇鐸所在家族的族譜中,李博士以之分析明代古田縣百姓應用的各類型書面文本。在這裡,我將從另一方向使用它,分析正軍和原籍軍戶之間的社會關係。

福建等處承宣布政使司福州府古田縣廿三都第二圖民臣蘇鐸謹奏,為妄指軍平民為軍,冒并戶籍等事。臣曾祖蘇文本,洪武四年關領戶部象字乙百三拾玖號民戶由帖,應當民差。洪武十四年蘇文本為戶。洪武二十四年叔祖蘇彰弟、永樂元年祖蘇呂昌、永樂十年父蘇瓊為戶,一向繼承民籍。

有鄰居二十都同姓人蘇凍才。洪武九年,為抽軍事,抽調南京金吾衛總旗身役。天順三年,有軍丁蘇廣回家取討盤纏,具狀二十都里長林建處,告稱伊都民得招賣伊基地。有里長林建同老人陳太富,追出原賣價銀給還蘇廣,回衛去訖。天順五年,復回到家,因見伊戶丁蘇宗、蘇祿,家遭艱難,臣頗有衣飯度日,意圖騙害。節次捏詞,具狀本縣並福建等處提刑按察司僉事清軍宋欽處告。蒙批縣拘集本都十年里老鄰佑人等結勘明白,二次保結,申繳去訖。

本丁不肯回衛,本年十一月內又具狀宋欽處告准,牌仰本縣拘提父蘇瓊並十年里老鄰佑陳永居、盧眉等。十二月二十一日差人解府,本官患病,聽候。至天順六年七月二十一日進司審問明白。此時本司官員俱不在堂,當有本官將十冬鄰佑發下丹墀聽候,叫父前去案桌下面審問。時父再三哀告:「雖與蘇廣同姓,委係各都異圖,另戶別籍,結無相干。」有宋欽向父說稱:「老蠻子,你不是軍,今到此間,可自分曉。你若知理軍役無干,不然定要承認并籍。」說訖,將父等并里老轉發本府候官縣知在。為因家財先被強賊劫掠罄空,無所從與,父命臣回家變賣田屋。又因山僻,一時無人出頭承買,措辦不前。

本官等候日久,發怒,九月初九日行取赴司,不由分說,百般拷打,又加法外之刑,連日用大夾棍將父並十年里老俱各夾倒,定要招認與蘇廣同祖共軍。父思屈抑,再四苦告,乞送布政司揭查冊籍,本官不從。十六日見父被打重傷,發出醫治。二十日轉加沉重身死。本官聞知,至二十二日寫成草稿,勒令同姓另籍十冬蘇伯愈、蘇仲溫抄謄。比時受刑不過,只得依從供認。有宋欽將各人并十年里老問擬杖罪的決,案仰本府遞發寧家。至十一月初一日本官到縣清理,將臣並蘇仲溫、蘇伯愈等戶人口,一概歸併蘇凍才戶丁蘇宗戶內聽繼,似此屈害。

臣切思各〔丟失一段一一五字〕巡按清軍監察御史等處告訴,有礙宋欽,不行受理。臣思平民一旦被其冒并為軍,負累子孫,委實冤枉艱伸,如蒙准奏,乞勅該部轉行南京戶部,揭查洪武年間軍民籍冊。若與蘇凍才果有干預,臣等甘願各另充軍。如係民籍,乞勅轉行福建布政司著落本縣,將臣等改正當差。庶免平民無辜,被其冒並為軍,委實枉屈。備情具本,躬親齎捧,謹具奏。

自為字起至捧字止計九百六十一個,紙壹張

右謹奏聞

伏候勅旨

天順六年十一月十七日福建等處承宣布政使司福州府古田縣二十三都第二圖民臣蘇鐸10

蘇鐸稱他的曾祖父在明初被編入民籍。附近另一戶蘇姓人家差不多同時被編入軍籍。軍戶蘇家的正軍蘇廣不久前回鄉收取津貼,其親族家道艱難,將本來用作提供津貼的產業變賣殆盡,而蘇鐸家則相對富裕。據蘇鐸所言,蘇廣圖謀蘇鐸家。他向官府舉報說,蘇鐸家也在軍戶之中,但他們一直推卸責任。蘇鐸之父及鄰居都遭到逮捕、審訊。蘇父抗辯道,自家和正軍家完全是獨立的兩戶。但衙門不相信他。蘇鐸家將唯一的希望寄託在收買勾軍官吏上。蘇鐸被遣回家變賣田屋。但他無法立即找到買家。官吏失去耐心,下令「百般拷打,又加法外之刑」。蘇父沒能熬過連日的刑拷,最終傷重而死。主要證人已死,衙門更肆無忌憚地處理案件。蘇鐸一家及其近親被判併入蘇廣所在軍戶,從此承擔服役的責任。蘇鐸不服,向上申訴,央求官府考慮「平民一旦被其冒並為軍,負累子孫」,呼籲查詢黃冊,證實相關紀錄,使蘇鐸一家「改正當差」。

留傳至今的文書是蘇鐸的訴狀,乃他的一面之詞。因此,無論我們多麼自然地同情蘇鐸,還是應當保持審慎。不過,類似蘇鐸寫到的衙門濫用職權之事,的確時有發生。大約三十年前,一名官員曾經向皇帝上疏,說道:「軍戶有恃豪強因充糧長里老,每遇取丁,輒賄賂官吏及勾丁之人,挾制小民細戶,朦朧保勘,亦有里老俱係軍籍,遞年互相欺隱,不以實報者。」11

且不論本案真相如何,兩戶蘇姓人家中,家境較差的那個無疑在利用自己與從衛所來訪的正軍之間的關係牟利。若蘇鐸所言屬實,正是這一關係,使他的對手有機會實施陰謀詭計。若蘇鐸是在撒謊,那麼這一關係有助於蘇廣家減輕肩上的負擔,以更廣泛而公平的方式分配兵役之責。

明代中後期,指控軍戶因正軍逃逸而缺伍是謀取不義之財的慣用手段,而且相當有效。如我們在前一章所見,從十五世紀初開始,澤朗郭氏替補軍役的責任一直由他們居住在西北地方的宗親承擔。一百多年後,地方上的里長恫言要向官府舉報郭家當逃兵,陰謀勒索錢財。巧的是,當初被轉調西北的郭尾的曾孫郭雄前來探親(本章開頭葉向高家的故事或許能用來解釋這個非比尋常的巧合:郭家族人應該之前去找過正軍的後人)。

嘉靖六年,尾公曾孫雄公同軍伴游江、張鳳岐,回閩探親。其時我家族眾屢被裡書藉詞補勾,生端擾害。雄公以西陝現有餘丁,無容行勾本籍,赴縣呈明,給領執照。萬曆己亥年,雄公曾孫鴻宇貿易建陽,因來省祖,族中公醵一十一金以贈。四年後復來一次後,遂不復至矣。12

郭雄提出:「以西陝現有餘丁,無容行勾本籍。」他向縣令要到一份證明,可能就是謄抄一份縣令對本案的判決。如果將來再遇到麻煩,他的原籍宗親可以出示該證書,以免受官府騷擾。

衛所軍戶的親戚為原籍軍戶提供寶貴的幫助:擔保他們沒有推卸當兵的責任。如此深恩厚誼,自然值得回報。萬曆二十七年(一五九九),郭雄的曾孫郭鴻宇再次回到原籍時,他額外得到一筆錢,應當是對永樂十四年(一四一六)其祖郭尾所獲報酬的補充。這顯然不是那種給正軍的津貼,因為郭鴻宇根本不是士兵。他是一個商人,來福建建陽做生意,只是途中順道探望宗親而已。(或許,他是趁機勒索他們?)

故事並沒有就此結束。和本書提到的許多家庭一樣,郭家也因明代中葉的倭患而家徒四壁。宗族中的大多數人離開了祖籍地,逃往相對安全的福州城。郭家移居西北衛所的後代和葉向高那些慷慨的親戚不同,他們對留在南方原籍的宗親沒有絲毫憐憫之心。

神宗癸卯歲,西陝軍丁齮齕宗人,科搜考軍由,使知所自,軍丁不敢家獵戶漁,詳議家矩,使知所守,戶丁不致偏甘獨瘠。13

萬曆三十年(一六○二),北方的正軍來到福州,向宗親索要財物。郭志科利用過去兩百多年來積累下來的文書據理力爭,拒斥士兵的要求。「搜考軍由,使知所自,軍丁不敢家獵戶漁,詳議家矩,使知所守,戶丁不致偏甘獨瘠。」此處,原籍軍戶用合同抵制的不是外人的勒索,而是家庭內部成員的要求。郭志科告訴那位士兵遠親,他的祖先已同意承擔整個家族的兵役之責,並已獲得足夠的補償。陝西的衛所軍戶乃是繼承祖上的責任,與他無關。

李仁淵博士在古田找到了原籍軍戶與衛所軍戶維持或重建關係的又一案例。據瑞雲姚氏族譜記載,洪武九年(一三七六),姚家被徵入伍,調入廣東西部的廉州衛。本來去當兵的應該是家中的父親,但是年幼的次子捨不得離開父親。於是,哥哥姚子潤攜妻前往駐地。姚家故事的某些情節不太合理。明初徵兵,福建新兵一般不是就近服役,就是被調到都城南京,而不是廣東。

昔在住役時,多視軍為禍府。為其世世役不休,宗人索裝之費無已也。姚氏戍東粵,顯身行伍,貽族以安,是在外之榮與在內之佚兩相等也,作世伍。

姚氏子潤,豪雋也。洪武九年,朝讓防倭,摘姚氏戍廣廉州衛,潤父當行,而弟子容幼,戀不忍割。潤知父意,白父,攜妻赴廉州之役,尋守珠池,以軍功授指揮使。子孫蕃盛,為粵名家。然以遠故,聲聞絕不通。

古田以富聞,里惡以逋軍恐嚇之,白于直指,侯公逮捕補伍甚急。族人計不知所出,則斂百金為裝,使宗滋補伍,滋□知伍丁且貴,相見大歡,留歲餘,得百金歸,移文復直指,里惡乃不敢言。自滋歸,伍裝之費,一切解矣。

楊志遠曰:子潤公之後,其賢豪間耶,惜世次名位不傳,於古田賢子孫不無遺恨。宗滋樸鄙人耳,受百金之饋,而不請譜牒,使明威世胄,疏若路人,其誰咎與?姑即所傳聞筆之左,後必有善印證者。14

由於古田和廉州之間路途遙遠,姚家兩房失去了聯繫。留在古田的支派於明初家和事興,引起鄰居的忌妒。里惡企圖以揭露他們的軍籍身分作要脅,敲詐勒索。和葉家或郭家相比,姚家的處境更加危急。他們根本沒有時間到廣東尋親再攜證據歸來,於是只好找到一位願意前往廉州頂補所謂「缺額」的族人,作為補償,給他籌集一筆軍裝盤纏。然而,當這名族人到達廉州衛時,發現根本不存在缺額。姚子潤在那裡發達了起來,甚至因軍功升任指揮使。「子孫蕃盛,為粵名家。」(這裡面可能有誇張的成分,明代官方史料中並沒有提到姚子潤。)族人在廉州住了一年多之後,才返回古田老家,除了原封不動地帶回當初宗親為自己置辦的軍裝,更重要的是,他還帶來證明真實情況的文書。這肯定是姚家軍籍黃冊的副本。勒索錢財的陰謀被當場拆穿,「里惡乃不敢言」。

姚氏族譜乃由一位外姓人氏受雇編纂。他偶爾會站在自己的立場上發表一些評論。(順便一提,他是福清人,和本章開頭提到的葉向高相熟,還請葉向高為姚氏族譜作序。)他對本故事有兩條評論,其中一條明顯語帶諷刺。他注意到廣東的姚氏支派已成望族,於是評論說,被派往廣東的族人在金錢方面倒是用心,卻忘了順便將那邊的譜牒抄錄一份帶回,實在是太遺憾了,因為這本可為古田姚氏支派的族譜增光添彩,光耀門楣。他的另一條評論則很有洞察力。大多數人將軍籍視為最糟糕的一種身分,「世世役不休」。但在本故事中,恰恰是承擔起兵役之責的廣東姚氏支派「貽族以安」,「是在外之榮與在內之佚兩相等也」。15

能夠證明本戶沒有缺伍,無論是為了避免官府的徵兵,還是為了保護自己免受地方仇家的陷害,並不是原籍軍戶和衛所軍戶保持聯繫所帶來的唯一好處。能夠證明自家是合格的軍戶,會產生很多正面效益。明史研究的傳統觀點認為,明人以負面的觀點看待軍籍,而軍戶的地位不高。但是,于志嘉和張金奎的研究顛覆這種觀點。他們指出,出身軍戶的人時常上升到社會與政治的上層,其比例之高令人驚訝。16來自福清葉氏的葉向高日後成為內閣大學士(順帶一提,他還扶持了耶穌會傳教士在華的活動),證明軍籍身分並不是一道不可逾越的障礙,不會阻止軍戶百姓在社會上獲得成功。

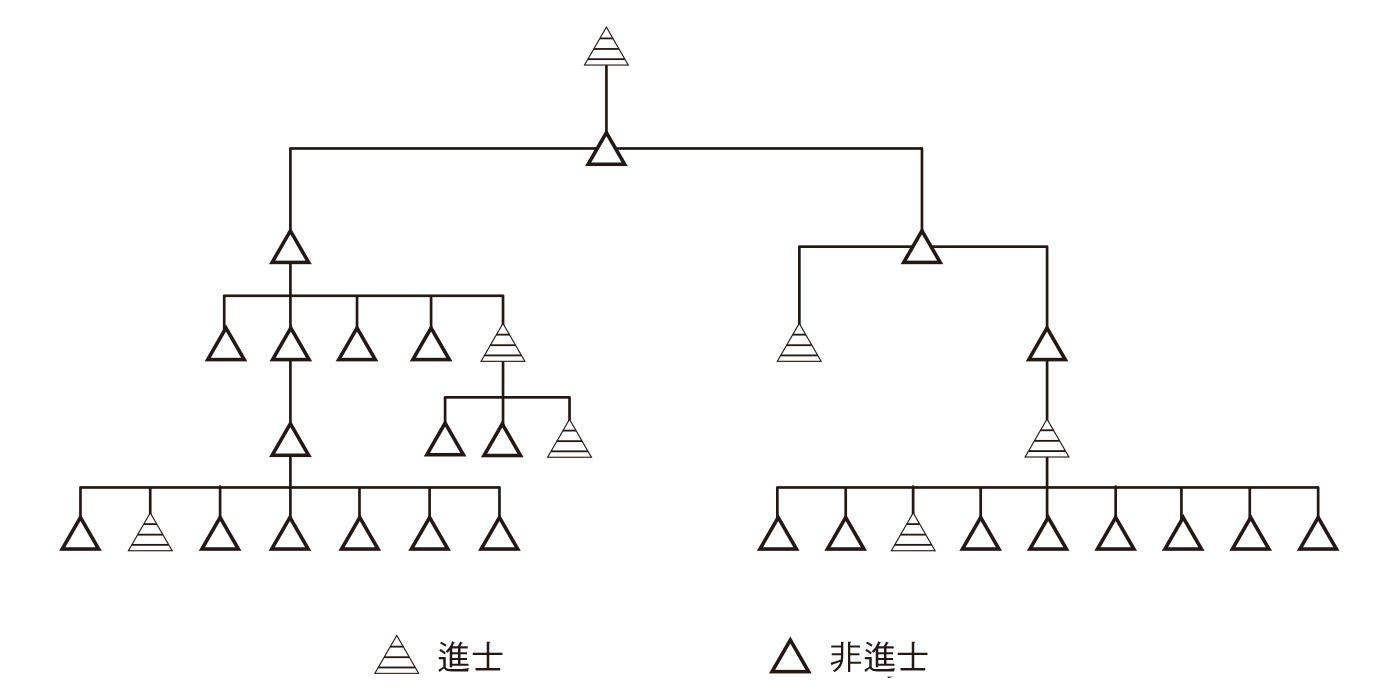

王唯楚在她的碩士論文中,透過分析明代進士名單,梳理出一萬多個明代精英階層人士的家庭關係。在這一萬多個家庭裡,擁有七名以上進士的只有十五個。其中,就包括莆田林氏這家軍戶。林家六代人,七進士,清楚顯示出軍籍身分沒有阻礙他們飛黃騰達(圖13)。很明顯,林家並未受到戶籍狀態的牽絆。

圖13 莆田林氏(改編自Wang Weichu, “Families and Regions of Ming jin-shi Degree Holders," 13)

按照常理,既然每戶出一丁服役的義務固定不變,隨著軍戶人口的增長,對家族中每位成員而言,自己被徵入伍的機率將會降低,軍籍帶來的負面影響也隨之減少。但是,就連正軍本身都並不總是認為自己的處境不可接受。雖然存在著數以百萬計的逃兵,但更多的士兵留守崗位。如果軍籍地位低下,百姓肯定會盡量避免成為軍戶,然而事實並非如此。這必然意味著,軍戶身分能帶來一些好處,或者至少說,軍籍的弊端並非不可克服。

想瞭解軍籍對家庭成員的影響,我們就必須更深入地討論明代的賦稅制度。軍戶不是唯一一類必須世代服役之人。事實上,明代所有戶籍類別理論上都是世襲的:灶戶必須世代負責生產食鹽;匠戶必須世代為官家的手工作坊幹活;民戶則必須世代服徭役並以實物或金錢繳稅。明朝透過里甲制度協調徭役。根據第一次戶口清查的結果,全國人口被分為無數個由一百一十戶組成、稱為「里」的單位,每個里又進一步被分為十個由十戶組成、稱為「甲」的單位。17每個里最大和最富裕的十戶人家(事實上是納稅最多的十家)被任命為里長,負責協調各甲十戶人家十年一輪的徭役。給葉家、郭家和姚家製造麻煩的「里惡」,就是當地的里長。他們都是國家的非正式代理人,經常以權謀私。他們理當在國家與人民間居中協調,但卻也引起人民的反抗。理論上,國家每隔十年進行一次戶口清查和土地登記,里甲下轄的戶籍應當相應地調整更新。但實際上,一戶人家在明初被編為哪個戶籍,便不再改變,直到明代滅亡,儘管編戶齊民的人口或因數嗣興旺而增加,或因貧窶困苦而減少。

軍戶和民戶一樣,要為田產繳稅。但是,軍戶享有豁免徭役的待遇。就像明代大部分的制度設計一樣,徭役制度也旨在盡可能地降低朝廷的運作成本。普通農民輪流充當衙門的差役,負責徵收和運輸稅糧、維護地方治安等等。制度設立伊始,便以里甲為主幹、以每戶成年男性(「丁」)的多寡編徵差役。軍戶可免一丁的徭役,因為他們已經派出一名正軍在衛所服役了。免役的家庭小心翼翼地守護著自己的特權,乃至竭力拓展自己的特權。秀才也能豁免徭役,因為國家不可能讓一個讀書人當捕快或衙役。秀才的家庭經常操縱這項特權,要求將免役的範圍從個人擴大到全家。軍戶也採取相同的做法。他們要求全家人都得以豁免徭役,而非僅僅正軍自己。

明代朝廷先是將徭役、後來又將田賦合併徵收銀兩,即所謂的一條鞭法。徭役經歷了兩次轉換,先是從力役轉換成現銀,後來又被攤入田畝,從獨立的稅項轉換成田賦的附加稅。因此,軍戶享有的特權最終成為對附加稅的豁免。在明代,名目繁多的徭役(無論是提供勞力,還是折成銀兩)不斷增加。最終,相對於徭役附加稅,田賦只占到家庭整體稅負的很小一部分。因此,年復一年,徭役豁免權的相對優勢愈來愈大。這意味著軍籍身分加上證明自己已履行軍戶責任的能力,是大量賦稅減免的潛在基礎。有時軍戶百姓會對體制避之唯恐不及,但這項優勢,則會說服他們留在體制之內。

因此,姚氏族人從廉州攜歸的文書,除了可以驅除勒索,還有著其他好處。它構成要求豁免徭役的根據。日後,它還帶來另一個意外之喜。萬曆三十一年(一六○三),縣令下令重新整理戶籍資料和捐稅清冊。彼時,姚家部分人已經搬入縣城,部分人則留在瑞雲村的老家,還有另一些人移居到鄰近的縣。這幾群人決定利用縣令重整簿冊的機會,分別登記為幾戶獨立的人家。這很可能是因為,繼續作為一家人共同承擔稅務對他們來說已經沒有意義。為何縣令允許他們這麼做?這難道不算違背禁止軍戶分家的基本規定嗎?答案是,從廣東帶回來的文書可以證明,對姚家而言,分門別戶與律法的精神並不衝突。相關律法旨在避免因分門別戶造成正軍缺伍和兵力不足。但姚家可以證明,他們的名額會一直有人頂補,不存在任何問題。既然廉州衛的支派已承擔起整個家族的服役之責,允許留在福建的人們分家定居也不會對其產生什麼影響。他們費盡心思,在相對簡單的制度規則與複雜的社會現實的夾縫間盡可能地優化自身的處境。