圖14 銅山陳氏的家族結構

鄭和與倭寇

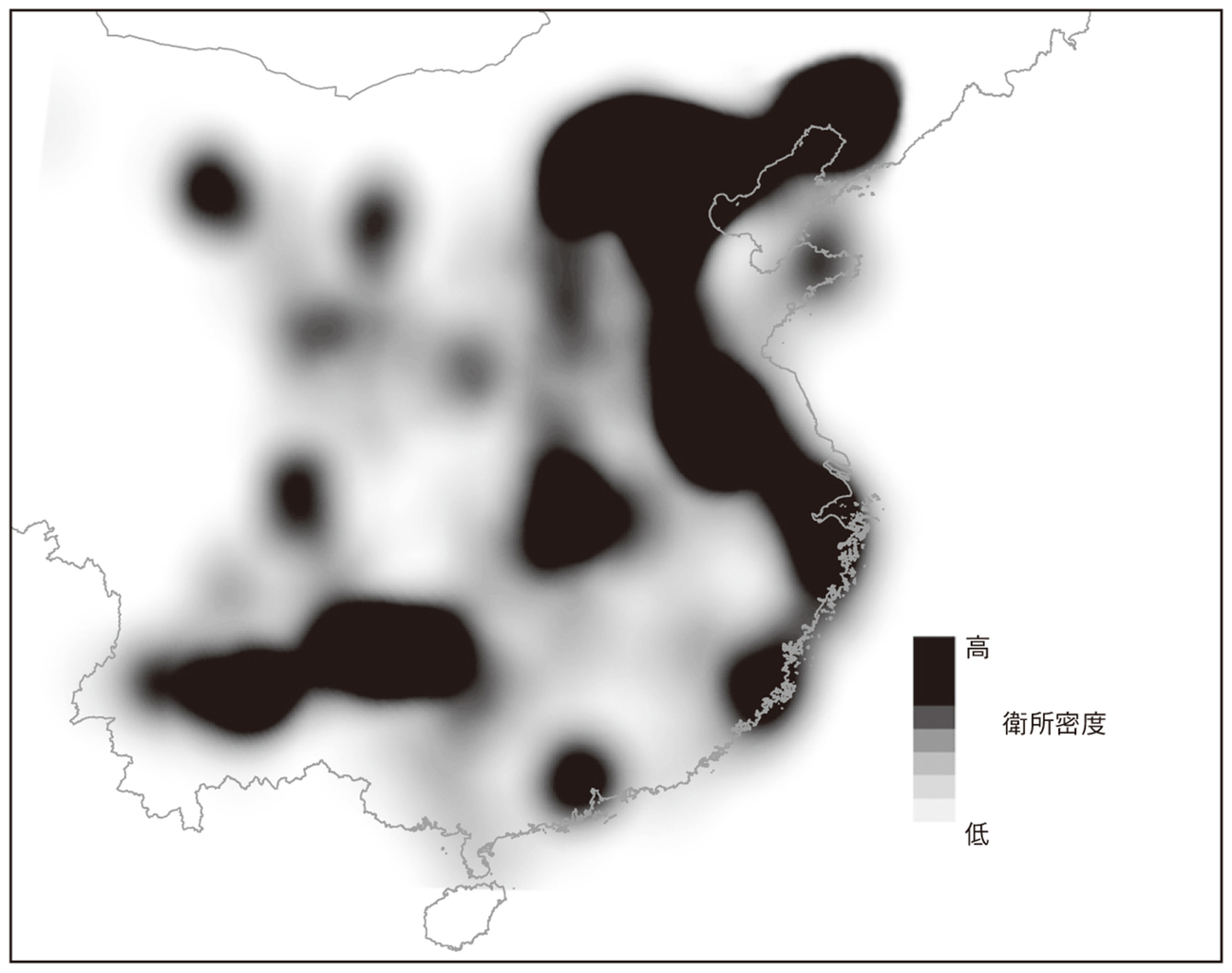

正是日後被奉為平海城隍的周德興建立起本書所述的各個福建衛所,包括銅山所,陳家在這裡生活了數百年之久。周德興為何選擇在銅山建所?和書中的其他衛所一樣,銅山是明帝國防禦系統的一部分。這個防禦系統規模龐大,最終成長到五百多個衛、四百多個守禦千戶所。我和王迪安博士在地圖上標出五百個軍衛的位置,以分析它們的地理分布。結果顯示,明代軍事基地可劃分為五個主要系統(圖15)。北部邊疆和京畿地區的衛所分布最為集中。其次是西南邊疆的衛所。第三個系統是駐守大運河沿岸、維持運河暢通的衛所。廣泛散布於帝國腹地的衛所構成第四個系統。第五個系統則是沿海地區的衛所,亦即我們討論的對象。衛所的整體分布模式為明代國安威脅的認知與優先順序提供了精簡的摘要:抵禦邊疆地區的遊牧民族和外國勢力的威脅、確保皇室的安全、護衛大運河上源源不斷向京師輸送的稅賦、維持國內的穩定,以及最後,在東南沿海地區,控制海疆的海盜和走私活動。

圖15 明末衛所分布熱區示意圖(本圖數據由王迪安搜集,基於Liew Foon Ming, The Treatises on Military Affairs of the Ming Dynastic History (1368-1644) 一書中的資料。相關資料可在網站下載:https://www.fas.harvard.edu/~chgis/data/chgis/downloads/v4/datasets/ming_garrison_pts.html)

在今日的中國,海疆的軍事史總是與十五世紀的一名太監緊密相連。每個學童都熟悉鄭和下西洋的故事,知道他遠航至南亞、中亞,甚至可能到非洲東海岸的偉大航程。07(蒲媽奴便曾在鄭和的艦隊上服役,歸國後被擢升為百戶。我們在第一章討論過他的衛選簿。)鄭和下西洋通常被視為中國與海洋世界互動的巔峰,之後,明朝轉向閉關自守。毋庸置疑,鄭和的遠航結束沒多久,朝廷就重返重視北方和西北防務的傳統政策。但同樣不可否認的是,國家支援的遠航僅是中國海洋史的一部分。到洪武元年(一三六八)明朝開國之時,一個擁有數百年歷史的貿易傳統早已將中國南部沿海、日本和東南亞連接起來。成熟的航海科技如龐大、快速、靈活的船隻,讓從事海上貿易的商人滿足世界對中國製成品的需求,以及中國人對熱帶產品和白銀的需求。

朱元璋並不想完全切斷這類貿易,而是希望加以管制和約束。貿易,尤其是國際貿易,只會破壞他理想中自給自足的鄉土秩序,激起百姓的貪欲,鼓勵人員的流動。朱元璋還把海上貿易和外國勢力視為統治的直接威脅。他有理由這麼認為:在元末明初的征戰中,好幾個對手都曾動用強大的水師與他對抗,他希望確保這樣的威脅不再出現。隨著朱元璋猜疑之心日重,洪武十三年(一三八○),他為了除掉丞相胡惟庸及其逆黨,發動針對滿朝文武的大清洗。胡惟庸的罪狀之一,就是裡通外國。

朱元璋的對外貿易政策有三大要素。第一,他將外國對華進口貿易限制在朝貢貿易的範圍之內。08第二,他嚴禁對外出口貿易。中國商人被禁止出海做生意。這兩項措施的實行未能盡如人意。聲稱自己是官方朝貢使節的外國人來到中國的港口,其頻率遠超明朝允許的限度。沿海居民常以出海打魚的名義繼續從事對外貿易,地方官吏心下清楚,若予以禁止,整個沿海經濟將會崩潰。當鄭和於十五世紀初來到東南亞時,就已經在當地港口城市發現福建商人的聚居地。由日本人、中國人和東南亞人組成的商隊繼續在中國海域活動。地方官吏大多對私人貿易睜一隻眼閉一隻眼。朝堂之上也長期激辯,討論如何最好地處理國家政策與貿易現實之間的矛盾。09

朱元璋對外貿易政策的第三個要素即沿海衛所制度,這也是本書的關注重點。該制度旨在落實前兩個要素,並維護明代海洋秩序。東南沿海地區面對一系列獨特的軍事挑戰。駐紮在此的軍隊和北疆或西南的軍隊不同。他們既無須面對欲侵略帝國疆土的強大軍事力量,也無須防止桀驁難馴的部落引發的騷亂。他們基本的軍事任務就是在海上巡邏,打擊非法貿易。

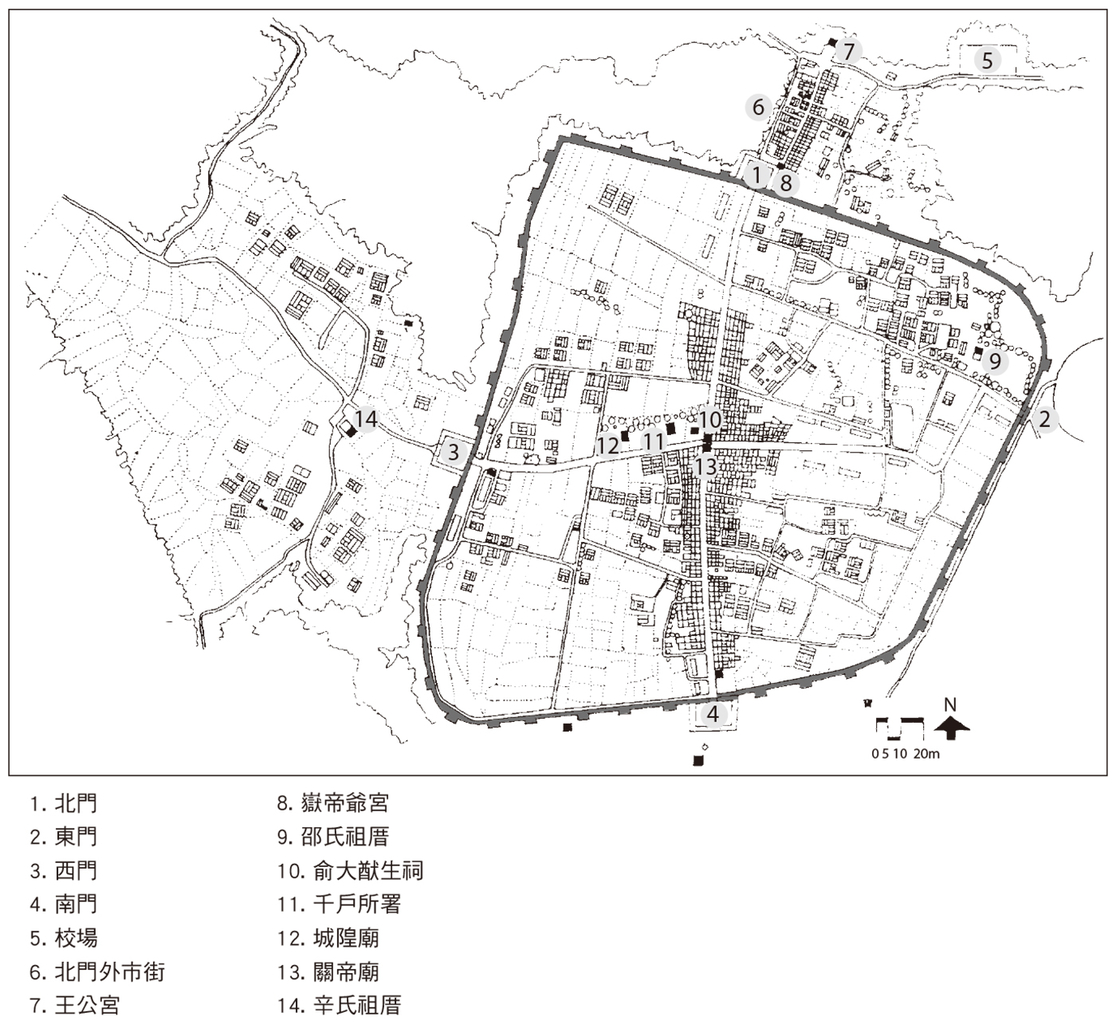

衛所士兵的任務皆圍繞此目標展開。位於海防第一線的是「水寨」,駐守水寨的士兵來自衛所。(前線的單位還包括「巡檢司」,但是巡檢司的人員一般由縣衙派遣,屬於另一行政體制。)沿海衛所的士兵定期輪流戍守各要塞。金門守禦千戶所(現在的「金門城」)是現存最完好的沿海衛所之一。建築史學家江柏煒可以利用現存的古城結構重建起倪五郎時代的社區布局(圖16)。