沿海衛所的生活

傳統有關衛所的軍事史著作大概會描述衛所士兵參加的戰役,傳統的制度史著作則大概會介紹明代軍隊的組織結構及其在明代政府等級制度中的位置。03以上這些都不是我們討論的重點。我們感興趣的是,對於服役並生活在衛所中的百姓而言,軍事制度創造了怎樣的日常政治。

金門倪氏的故事能讓我們瞭解明初軍戶的歷史,而銅山所南嶼陳氏的故事則能幫助我們知悉家庭在衛所定居後又經歷了怎樣的發展。如同第一章的做法,我特意選擇的案例來自普通士兵,而非世襲軍官。軍官家族的族譜傾向於提供更多本家服役的資訊,這主要有兩方面的原因:首先,比起一般軍戶的士兵,服役經歷對軍官的聲譽更為重要。雖然也因此,族譜中的訊息通常如同「偉人傳記」。其次,對軍官家族而言,服役與其說是負擔,更是一種特權。因此,族譜往往成為表明這種特權按公平原則或按族規世代相傳的機制。基於上述原因,世襲軍官軍戶留下的族譜超乎其在軍戶中的人數比例。

銅山所南嶼陳氏族譜與眾不同,它詳細地為我們提供一個普通士兵軍戶的服役歷程,在時間上幾乎跨越整個明代。從洪武二十年(一三八七)周德興大規模抽軍、始祖陳苟住被徵入伍,到天啟五年(一六二五)後嗣陳平人考上進士,獲得免役的待遇,這一家族共有十三名族人先後在軍中服役。

明洪武二十年四月,始祖陳苟住由興化府莆田縣東廂龍陂社抽守平海衛莆禧千戶所……〔洪武〕二十七年九月,為兌調官軍事,由莆禧所調鎮海衛銅山千戶所……天啟五年,平人公登甲,以後軍役不受。04

陳家祖籍莆田,正軍最初被分配到家鄉附近的莆禧所。洪武二十七年(一三九四),在換防政策下,陳家正軍被調入南邊的銅山所。他們服了兩百三十八年的兵役,除了頭幾年,剩餘的日子一直駐守銅山所。雖然祖軍年老時回到自己的故鄉,但他的後人在銅山定居,漸漸在那裡形成一個龐大的宗族。

衛所軍戶到第七代時,族人已有一百多人。他們認為,是時候編纂一部族譜了。族譜的編纂者不太關心家族的服役史。他的記述似一筆流水帳:

〔洪武〕二十九年八月,丁〔二世祖〕陳德光故。丁陳宗積補,故。丁陳邦泰補,故。陳壽補,故。丁陳大英補,故。陳文元補,疾。陳元補,故。陳善長補,疾。陳曰清補,疾。陳曰慎補,疾。陳燁補,患病。陳可奇補。05

唯一比較精采的情節發生於萬曆十八年(一五九○)左右,當時陳燁因病退伍,由陳可奇接替。但是,一名官員發現陳燁在裝病,於是命令他重返軍伍。

萬曆十八年十月,漳州府推官羅查盤,親審退役陳燁病痊,復充。又陳元瑞補。06

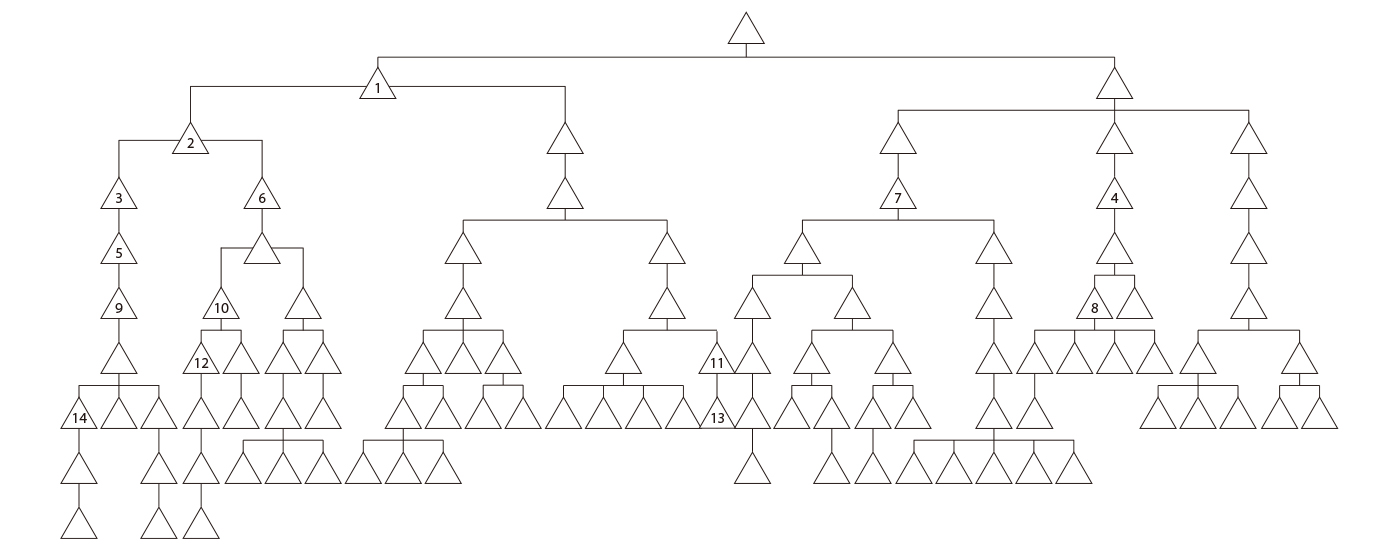

陳氏族譜沒有說明家族決定應役人選的方式。譜圖的結構也沒能為我們提供任何線索(參見圖14,數字表示正軍及他們的服役次序)。祖軍陳苟住有兩子,陳家從第二代開始分為兩個主要的支派,分別以祖軍的一子為始祖。曾服役的十二個人中,九個來自長房。很可能最晚遲至第五代,長房承擔起世代服役的責任。唯有在長房沒有合適人選時,另一房才出丁補伍。因此,這個家族實際上表現得很像一個正貼軍戶,家族中的不同支派有如對應著一般的正軍戶與貼軍戶。陳家大部分族人都不是士兵,我們將在下文看到他們所從事的不同職業。