舊瓶裝新酒:關帝如何成為銅山所居民共同的祖先

清帝國的臣民,和皇帝一樣,重新調整了業已廢除的明制的原則、做法和紀錄,以應對新處境下的新問題。關帝在銅山既是神明又是祖先的故事,正是這類嘗試的結果。

如我們在第三章所見,自銅山所設立以來,就一直有關帝廟,最早名為關王廟。明朝季年,關公已經獲得了現在最為人熟知的名號:關帝。銅山所最初的居民大多是士兵及其眷屬,而明末時,當地人口結構多樣化。士兵逃逸或不知所終。外人移居銅山所,利用當地的機會,包括海外貿易的機會。銅山發展成為一個繁榮的沿海社區。明代的銅山地方志雖已失傳,但其序言倖存下來,記載著:「銅城之中,軍民始雜。」17這些廣泛的變化,在當地社群的宗教生活中也有所反映。和中國各地無數鄉鎮一樣,最初由銅山所軍官興建於洪武二十一年(一三八八)的關帝廟,如今成了一個更大社群的宗教活動場所。關公崇拜起先是官方的國家祀典,現在,銅山所及其周圍地區的普通居民也到關帝廟燒香拜神並貢獻香油錢。

接著是明清易代時的戰亂。經過數十年的艱難歲月,康熙十四年(一六七五),銅山居民終於獲准返回家鄉。不久之後,銅山所被正式撤銷,並被納入周圍的漳浦縣。重建工作異常順利,或許是因為破壞並不如史料記載的那樣嚴重。南嶼陳氏是駐守銅山兩百多年的軍戶,在遷海令廢除後的短短十年內,他們就在銅山重建了陳家祠堂。

清初,當返鄉居民著手重建地方社會秩序之時,官員也開始重建地方財政秩序。最近,劉永華和鄭榕的研究為我們解釋了這個複雜的故事。18如果想要完全理解,就必須更深入地探究明代賦稅制度的運作。大城所碑刻昭示著軍戶豁免徭役的特權,進入清代,這實際上意味著他們豁免根據徭役分配的附加稅。如我們在第二章所見,明代徭役透過里甲制度分配。在每個里和甲中,最富裕和最龐大的家族被稱為「里長」和「甲首」,負責評估並徵收轄下所有家庭的賦稅和徭役。原則上,「里長」或「甲首」每隔十年要重新評定。但實際上,每戶在明初時的評定在整個明朝都沒有更動。不僅如此,我們還發現「戶」這個詞的意義隨時間推移而改變。明初,「戶」既是社會單位,也是財政單位。隨著人口自然增長,最初的家庭變得愈來愈龐大,數量眾多的家族成員分屬不同的社會單位意義上的「戶」,卻依然同屬一個財政單位意義上的「戶」。確實,一個「戶」也許包括由當初立戶戶長繁衍而來的一大家子人。戶籍系統裡的「戶」,最終變成評估徭役的主要計算單位。但是,久而久之,財政和社會差異透過另一種方式融為一體——里長和甲首一般都是當地社群的精英。19

儘管財政制度發生許多變化,里甲制度的基本功能(協調當地繳納賦稅的工作)一直持續到明亡之後。清初官員繼續維持這個體制。財政和社會的分離依然存在。根據清初漳州的一段記載:

縣中應里長者,皆丁多糧多之戶,素已欺凌弱戶。……里戶老少,皆稱里長,目甲首為子戶,為圖民。甲戶雖班自(斑白)垂老,見孩童里戶,必稱為叔行。甚至甲戶沒故,其遺下子女,里戶徑為主婚買賣。20

正是這些社會差異帶來的煩擾,加上地方仕紳的抱怨,促使福建官員大舉改革賦稅制度。鄭智輝(順治十四年舉人)是個飽讀詩書的文人,科舉及第並當上一個小官,他的家族在明代某個被遺忘的時刻被登記為里甲制度下的低級家庭。康熙二十六年(一六八七),他致函縣令,投訴里長仗勢欺人。他請求縣衙重新整理戶籍紀錄,給予自家應得的財政地位以及社會地位。他的請求被緩慢地一層一層上遞,最終在總督那裡獲得批准。總督的批准意味著全省戶籍紀錄都要重整,引起各方的反對。恐怕正是出於這個原因,該名總督不久即被調往別處。但是,他手下的官員繼續著他發起的這項工作。

陳汝咸(一六五六—一七一四)便是總督的一名屬下,他於康熙三十五年(一六九六)擔任漳浦縣令,即前銅山所所在地的父母官。21為了解決里長和甲首濫用職權的問題,他希望在鄭智輝建議的基礎上更進一步,撤銷相關職位。他的目標是完全廢除整個作為仲介的里甲制度,直接把稅務責任攤派到每個紀錄中的「戶」上。這就要求官府清楚瞭解各戶的實際情況,而陳汝咸也下令展開新的人口與土地的調查。但結果是,這超出他手下吏員的行政能力,並且無疑激起地方上既得利益者的反抗。因此,他改變了最初的立場,被迫利用現有的戶籍紀錄。現在,每戶不用再與介於自己和衙門之間的里長和甲首打交道,而是承擔所屬地區一定比例的稅額,並直接向稅官納稅。陳汝咸意識到,所謂「戶」,既是估算稅負單位,又是社會組織單位。他發現,簿冊上登記的戶從明初以來人口增長,成為更大的繼嗣團體,彼此間有親戚關係。換句話說,他們已經發展成我們所謂的「宗族」。對於作為社會組織的「戶」,這一點意義重大;但對於作為納稅單位的「戶」沒有什麼影響。只要同屬一「戶」的宗族合理安排內部事務,能夠繳納賦稅,一切都相安無事。

這個解決方案之所以吸引陳汝咸,因為它看似有能力應對未來的變化。定期更新戶籍資料已經是屢試屢敗,陳汝咸不希望重蹈覆轍。只要一個戶籍登記中的「戶」,其後代繼續繳納他們共同的稅負,作為社會組織的「戶」會怎麼樣並不重要。當然,陳汝咸還是觸犯到部分既得利益者。從前的里長受到改革的負面影響最大,一些里長群起抗議,引起騷亂。但陳汝咸不為所動,使改革得以貫徹下去。22

因為這項改革以同戶子孫作為分派稅負的依據,因此改革也被稱為「糧戶歸宗」。如劉永華和鄭榕所表明的,改革將世系關聯及宗族組織和法律規定的納稅狀態聯繫起來。一個意料之外的影響是強化了宗族在地方社會中的作用。

但是,改革也製造了新的問題。不是每個人都屬於一個戶籍。在這個制度底下,沒有戶籍的人便沒有位置。他們無法參加科舉考試,因為他們無法登記。他們很容易被有戶籍的鄰居占便宜。這種處境下的人積極尋找出路。有些人「尋同姓里長附合」,與他們協商如何分擔稅負,以換取入籍帶來的好處。23

昔日的銅山軍戶便屬於被排除在新體制外的群體。和他們在大城所的同袍一樣,所城和軍屯的士兵,不是民戶,也從未被入籍民政系統,他們只存在於軍戶名冊裡。在明代,這種區分有其道理。但進入清代,他們的地位卻成了問題。在銅山以北的晉江縣,一個別出心裁的縣令允許被排除在新體制外的人重新入籍,再根據致使他們入籍的情況分類。其中一個特殊的類別是「軍甲」,指入籍為民政納稅人的前軍戶。24

有些人找縣令交錢入籍。明代人有時也這麼做。在永春,湯家下定決心,必須想方設法使自己的地位正常化,以應對舊軍屯強加的額外賦稅。康熙三十年(一六九一),湯家出錢買到民籍,並將湯珪登記為戶主。湯家在數十年後編纂族譜時,清楚地記載了湯家的監管地位隨時間推移的變動。「祖之始,民轉而為兵,兵又轉為民。軍民兼理,富貴無虧。」25

在漳浦,依然被排除在正式戶籍系統之外的前銅山所軍戶也在尋求解決之道。陳氏族譜顯示,將自己附在其他在籍家族名下已經有一段時間:「吾族與通銅諸姓,自洪武二十七年調軍以來,俱是軍籍。所有田地,係就別戶輸納錢糧,從無納丁。」康熙四十年(一七○一),陳汝咸重整稅務之時,他擴大了這類傳統,將銅山各戶分配到現存里甲系統中已有的戶籍下。

銅山各戶編作六都一圖一甲、二甲。一甲諸姓附入雲霄李隆戶內,二甲諸姓附入龔謨烈戶內。本族即係二甲,內陳姓共配八官丁,即以本族陳得光之名,為八官丁戶頭名。26

這段文字不太容易解讀。(該文作者沒有故弄玄虛的意圖,不過是假定這篇文章的潛在讀者足夠熟悉文中討論的制度,可以毫不費力地讀懂。)作者希望傳達的主要資訊是,他的宗族接受並履行了繳納賦稅的義務。根據新體制,登記在明朝課稅清冊中的「戶」被確認為一個納稅單位,如登記為龔謨烈的「戶」。接著,稅務官員找出未入民籍的宗族,即沒有被列入「戶」的宗族,把它們分配到有入籍的宗族之下。這個戶籍的稅負由分配到此戶的所有宗族分攤。「戶」的稅負以官丁的形式表示,這必然是徭役附加稅的計算單位。某種意義上,從事該工作的官員及書吏都以自己的方式制度套利,他們透過操縱多種戶籍體制,確保官府賦稅收入不會中斷。

即使陳汝咸的改革取消了里甲的中介角色,但也引進了新的中介角色。現在,前軍戶與國家賦役之間的中介者,是那些已經取得民戶戶籍,並讓前軍戶編入的人們。

銅山居民對新安排並不滿意,也許是因為社會分層的舊模式死灰復燃,也許是因為新的仲介並不公正,甚至橫徵暴斂,當然,也許兩者皆是。十年後的康熙五十年(一七一一),課稅清冊再次更新,昔日的銅山士兵採取了行動。

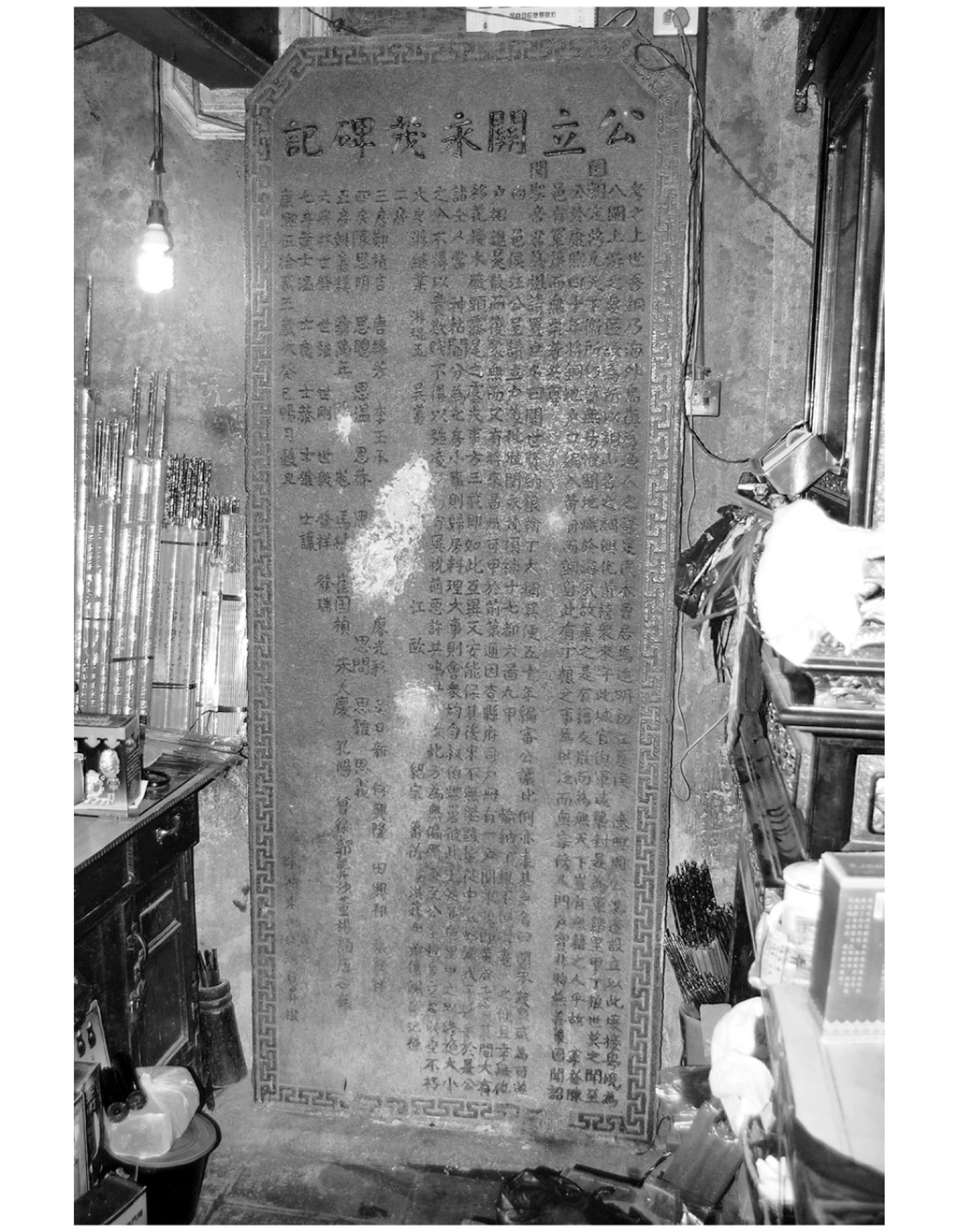

要清楚他們做了什麼,我們必須回到關帝廟。關帝廟大殿的一側豎立著一塊石碑,碑文撰寫於康熙五十二年(一七一三)(圖29)。碑額所刻標題為「公立關永茂碑記」:

考上之世,吾銅乃海外島嶼,為漁人寄足,民未曾居焉。迨明初江夏侯德興周公,沿邊設立,以此壤接粵境,為八閩上游之要區,設為所,以銅山名之。調興化莆禧眾來守此城。官與軍咸襲封,是為軍籍。里甲丁糧,世莫之聞。

至國朝定鼎,凡天下衛所,仍舊無易。27

唯閩地熾於海氛,故棄之有籍,反散而為無。天下豈有無籍之人乎?故莘庵陳公於康熙四十年將銅地戶口編入黃冊,而銅至此有丁糧之事焉。然泛而無宗,傍人門戶,實非貽燕善策。

因聞詔邑有軍籍而無宗者,共尊關聖帝君為祖,請置戶名曰:關世賢,納糧輸丁,大稱其便。

五十年編審公議此例,亦表其戶名曰關永茂,眾感謂可。遂向邑侯汪公呈請立戶,蒙批准關永茂頂補十七都六圖九甲,輸納丁糧,不但得劃一之便,且幸無他戶相雜,是散而復聚,無而又有,將來昌熾可甲於前。28